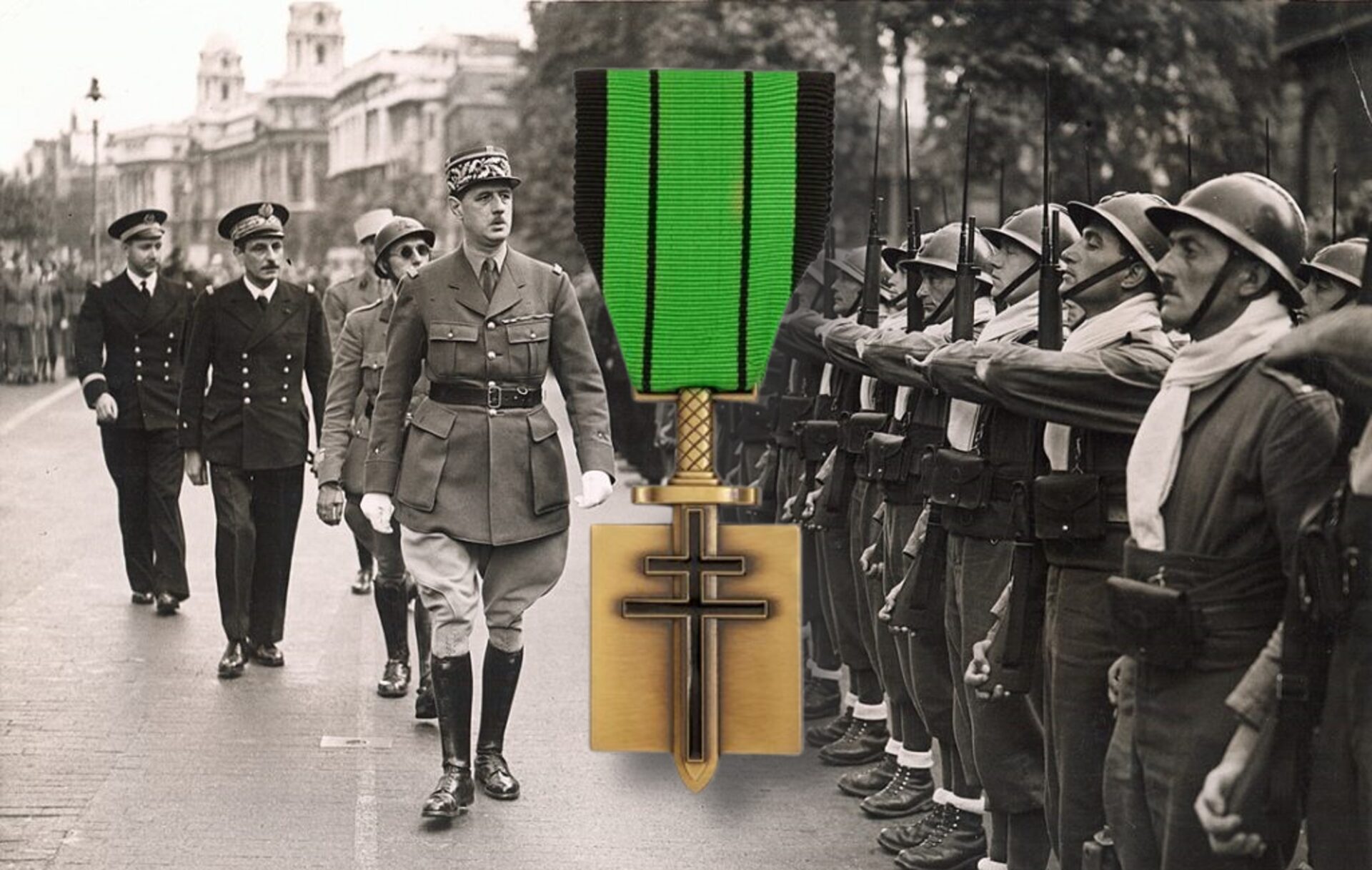

Le 16 novembre 1940, alors que la France métropolitaine demeure sous l’emprise de l’occupation allemande et du régime de Vichy, le général Charles de Gaulle pose à Brazzaville un acte fondateur pour la France Libre. Par l’ordonnance n°7, il institue l’Ordre de la Libération, une distinction d’une nature entièrement nouvelle dans l’histoire des décorations françaises.

Quatre mois seulement après l’Appel du 18 juin 1940, de Gaulle se trouve dans la capitale de l’Afrique équatoriale française, territoire rallié à la France Libre grâce à l’action du gouverneur Félix Éboué. Le chef de la France Libre mesure pleinement la nécessité de créer un signe de reconnaissance pour ceux qui, refusant la défaite, ont choisi de poursuivre le combat aux côtés des Alliés.

La situation demeure alors désespérée pour la cause française. La Wehrmacht contrôle l’ensemble du territoire métropolitain, le gouvernement légal collabore avec l’ennemi, et les ralliements à la France Libre restent limités. Dans ce contexte tragique, de Gaulle comprend qu’il faut forger les symboles d’une légitimité alternative, celle d’une France qui refuse l’armistice et continue la lutte pour la libération nationale.

Une distinction aux caractéristiques uniques

L’Ordre de la Libération se distingue radicalement des ordres honorifiques traditionnels français. Contrairement à la Légion d’honneur, institution permanente de la République, il naît avec une vocation temporaire et exceptionnelle : récompenser exclusivement ceux qui auront contribué de manière éminente à la libération de la France et de son Empire.

Le général de Gaulle définit avec précision les critères d’attribution dans l’ordonnance fondatrice. Peuvent être nommés Compagnons de la Libération les personnes, unités militaires ou collectivités civiles qui se sont distinguées par des actes exceptionnels dans l’œuvre de libération. L’insigne se compose d’une croix de Lorraine en bronze, symbole choisi par de Gaulle pour représenter la France résistante, portée sur un ruban moiré noir et vert.

Les premiers Compagnons

Le 29 janvier 1941, de Gaulle procède aux premières nominations. Les tout premiers Compagnons incarnent la diversité du mouvement de la France Libre : des officiers qui ont rallié Londres dès juin 1940, des territoires d’outre-mer restés fidèles, des unités militaires qui ont refusé la capitulation.

Parmi ces pionniers figurent des hommes dont les noms marqueront l’histoire de la Résistance française. Chacune de ces premières nominations répond à une logique politique et symbolique précise : démontrer que la France Libre existe, qu’elle rassemble des Français de tous horizons, et qu’elle incarne la continuité de la République contre le régime de Vichy.

- Georges Thierry d’Argenlieu (Capitaine de vaisseau) : Officier de marine qui devient le premier chancelier de l’Ordre de la Libération. Il occupera cette fonction cruciale dans l’organisation de l’institution.

- Félix Éboué (Gouverneur général) : Gouverneur de l’Afrique équatoriale française, « premier Résistant de la France d’Outre-Mer », il joue un rôle déterminant dans le ralliement de ces territoires à la France Libre, permettant notamment au général de Gaulle de disposer d’une base à Brazzaville. Il est l’un des cinq Compagnons inhumés au Panthéon (20 mai 1949).

- Emmanuel d’Harcourt (Lieutenant) : Officier qui représente les jeunes cadres militaires ralliés à la France Libre.

- Edmond Popieul (Officier de marine marchande) : Il symbolise l’engagement des marins de la marine marchande dans la lutte pour la libération, ces hommes qui ont choisi de mettre leurs navires au service de la France Libre.

- Henri Bouquillard (Adjudant aviateur) : Sous-officier des Forces aériennes françaises libres, il représente les aviateurs engagés dans le combat.

Un ordre ouvert aux collectivités

L’une des innovations majeures de l’Ordre de la Libération réside dans la possibilité de décorer des villes entières. Cette disposition reflète la compréhension par de Gaulle du fait que la résistance à l’oppression constitue parfois un acte collectif, où une population entière fait preuve d’héroïsme.

Cinq communes françaises recevront cette distinction suprême au fil de la guerre : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors et l’île de Sein. Chacune de ces villes symbolise une forme particulière de résistance : l’esprit de révolte précoce, le combat dans les maquis, la libération insurrectionnelle, le sacrifice dans la lutte armée ou le ralliement massif à la France Libre.

Contrairement aux ordres traditionnels structurés en plusieurs grades, l’Ordre de la Libération ne comporte qu’un seul échelon : celui de Compagnon. Cette égalité entre tous les membres traduit une vision selon laquelle face à l’épreuve nationale suprême, les distinctions hiérarchiques habituelles perdent leur pertinence. Qu’il soit général ou simple soldat, résistant de l’ombre ou combattant des forces françaises libres, chaque Compagnon mérite la même reconnaissance.

Le général de Gaulle se réserve personnellement le pouvoir de nomination, soulignant ainsi le caractère éminemment politique de cette distinction. Il ne s’agit pas seulement de récompenser des actes de bravoure militaire, mais de construire une légitimité alternative à celle du régime de Vichy, de rassembler autour d’un symbole commun tous ceux qui refusent l’occupation.

Un héritage exceptionnel

Entre 1940 et 1946, seules 1 038 Croix de la Libération seront attribuées : 1 036 personnes physiques et 5 communes françaises, auxquelles s’ajoutent 18 unités militaires. Ce nombre volontairement restreint traduit l’exigence exceptionnelle attachée à cette décoration. Parmi les Compagnons, on compte 65 étrangers, témoignant de la dimension internationale de la lutte pour la libération de la France.

La liste des Compagnons fermera définitivement en janvier 1946. Le dernier Compagnon nommé sera le roi George VI d’Angleterre, honneur rendu au pays qui accueillit la France Libre dans ses heures les plus sombres. Cette clôture définitive confère à l’Ordre son caractère unique dans l’histoire : il demeure le seul ordre national français qui ne sera jamais rouvert.

Plus de huit décennies après sa création, l’Ordre de la Libération conserve une place singulière dans le panthéon républicain français. Les quelques Compagnons encore vivants incarnent le dernier lien direct avec cette époque où la France, meurtrie et occupée, refusa néanmoins d’abdiquer.

Le 16 novembre 1940, dans la chaleur de Brazzaville, le général de Gaulle posait ainsi la première pierre d’un édifice symbolique appelé à traverser les générations. En créant l’Ordre de la Libération, il ne se contentait pas d’instituer une décoration supplémentaire : il forgeait un lien mystique entre tous ceux qui, refusant la fatalité de la défaite, choisirent de poursuivre le combat pour que vive la France.

Cette croix de Lorraine en bronze, portée fièrement par tant de héros connus et anonymes, demeure aujourd’hui encore le symbole le plus pur de la résistance française face à l’oppression. Elle rappelle à chaque génération que face aux heures les plus sombres, l’honneur et la fidélité à la patrie peuvent tracer le chemin de la victoire et de la liberté retrouvée.

Depuis le 1er octobre 2025 le Délégué national de l’Ordre de la Libération est le général Thierry Burkhard (ancien CEMA) qui a succédé au général Christian Baptiste qui avait quitté le poste le 31 août 2025.