24 mars 1808 : déménagements dans la chaîne formation impériale.

Napoléon 1er signe le décret impérial qui transfère le Prytanée militaire français de Saint-Cyr à La Flèche. Ce transfert est consécutif à celui de l’école spéciale impériale militaire de Fontainebleau vers Saint-Cyr, où elle remplace le Prytanée qui y avait été installé le 20 septembre 1800.

24 mars 1825 : Duperrey boucle son tour du monde (Marseille).

Le lieutenant de vaisseau Duperrey rentre en France à bord de la gabare Coquille après une circumnavigation de près de trois ans. Il a fait escale au Chili, au Pérou, en Polynésie, en Insulinde, en Australie et Nouvelle-Zélande et enfin à l’île Maurice et à Sainte-Hélène. Il ne déplore aucune perte dans son équipage et ramène une véritable moisson dans le domaine scientifique : une cinquantaine de cartes nouvelles établies, de nombreuses espèces inconnues rapportées au Muséum d’histoire naturelle.

24 mars 1896 : le physicien et ingénieur russe Alexandre Popov réalise la première liaison radioélectrique en morse.

Le Popov présenta son récepteur à la Société Russe de Physique et de Chimie de Saint-Pétersbourg, et montra comment détecter les signaux d’un émetteur à étincelles. Depuis, la plupart des pays d’Europe de l’Est considèrent Popov comme le pionnier de la radio, et depuis 1945 le est fêté en Russie comme la « Journée de la Radio » ; Pourtant, rien ne prouve que ce jour-là, Popov fût parvenu à reconnaître un signal clair.

Le Popov présenta son récepteur à la Société Russe de Physique et de Chimie de Saint-Pétersbourg, et montra comment détecter les signaux d’un émetteur à étincelles. Depuis, la plupart des pays d’Europe de l’Est considèrent Popov comme le pionnier de la radio, et depuis 1945 le est fêté en Russie comme la « Journée de la Radio » ; Pourtant, rien ne prouve que ce jour-là, Popov fût parvenu à reconnaître un signal clair.

En vérité, le premier rapport de Popov d’une authentique communication radio est l’expérience publique qu’il fit le à la Société de Physique et de Chimie : il parvint à recevoir distinctement en code Morse, à 250 m de distance, le message HEINRICH HERTZ, que le président de la société retranscrivit sur un tableau noir. Durant l’été 1895, Marconi était lui-même parvenu à transmettre des messages radio sur plus d’un kilomètre (expérience de Salvan), et c’est la raison pour laquelle les sources occidentales donnent la priorité d’invention à Marconi ; Kronstadt étant une base militaire, Popov s’était engagé à ne pas publier ses travaux, si bien que ses auditeurs ne purent évoquer ses expériences que bien des années plus tard : aussi ne disposons-nous d’aucune source contemporaine des événements de 1896.

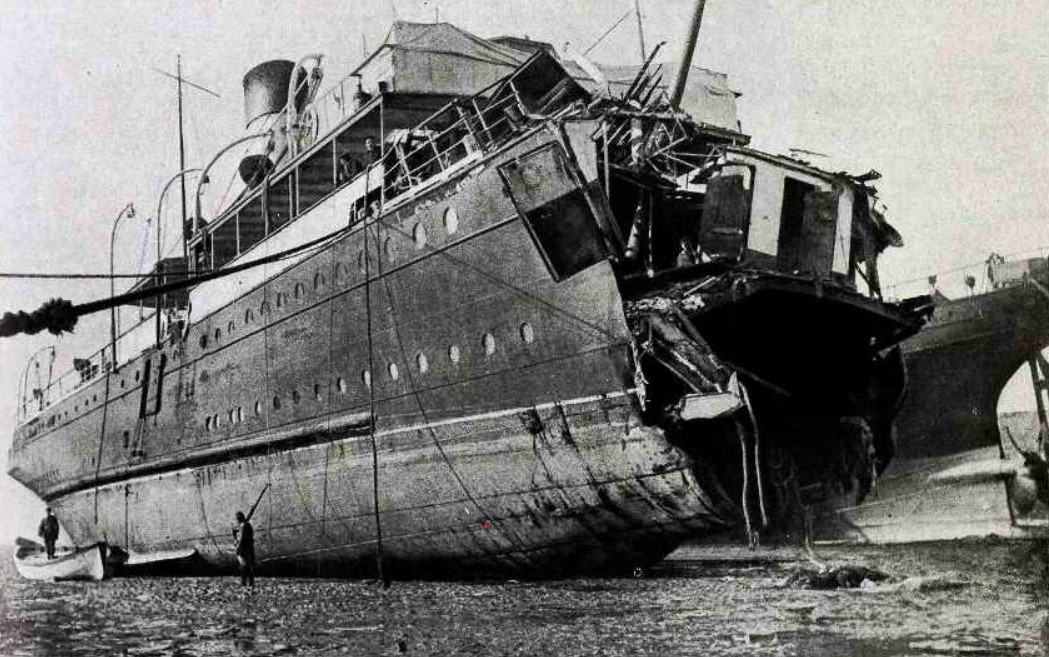

24 mars 1916 : torpillage du ferry Sussex par le U-29.

Le Sussex était un ferry construit en 1896 pour la compagnie London, Brighton and South Coast Railway. En 1914, le navire est transféré à la Compagnie des chemins de fer de l’État français et passe sous pavillon français. Le Sussex est devenu le centre d’un incident international quand il a été gravement endommagé après avoir été torpillé par un U-Boot en 1916. Après la guerre, il a été réparé et vendu à la compagnie D Demetriades et devient l’Aghia Sophia. Il est détruit en 1921 à la suite d’un incendie.

Pendant la Première Guerre mondiale, les navires utilisés sur la ligne de Newhaven sont utilisés comme transports de troupes.

Alors que le Sussex (commandant : Capitaine au cabotage Auguste Mouffet) effectue une traversée entre Folkestone et Dieppe, le 24 mars 1916, il est torpillé par le sous-marin UB-29 sous le commandement de Herbert Pustkuchen. Le navire est gravement endommagé, l’ensemble de l’étrave ayant été arrachée. Certains canots de sauvetage sont mis à l’eau, mais deux d’entre eux chavirent et plusieurs personnes se noient. Sur les 378 personnes présentes à bord (53 membres d’équipage et 325 passagers), au moins 50 personnes trouvent la mort. D’autres sources comptent entre 80 et 100 morts. Le Sussex reste à flot et il arrive au port de Boulogne-sur-Mer remorqué par un chalutier des armements Gournay-Delpierre.

Parmi les morts figurent le célèbre compositeur espagnol Enrique Granados et son épouse Amparo, Auguste Leduc (industriel Français pionnier de l’aéronautique), ainsi que le joueur de tennis irlandais Manliff Goodbody. Plusieurs passagers américains sont blessés, mais aucun n’est tué. Malgré ce fait, l’opinion publique américaine est fortement choquée, provoquant des échanges tendus entre les gouvernements américains et allemands. L’Allemagne fait la « promesse du Sussex », qui promet la suspension de sa guerre sous-marine à outrance, et des attaques de ses U-Boote contre les navires transportant des civils. Entre le 1er et , le HMS Duchess of Montrose, le HMS Myrmidon, le HMS Nepaulin, le HMS Redcar et le HMT Security participent au sauvetage du Sussex. Il reste ensuite en France, et est utilisé par la Marine nationale au Havre.

En 1920, le Sussex est réparé en France et vendu à la compagnie D Demetriades. Il devient l’Aghia Sophia. Il est détruit en 1921 à la suite d’un incendie.

24 mars 1944 : chute libre miraculeuse (Schmallenberg – Allemagne).

Plus de 50 bombardiers sont abattus par les défenses antiaériennes et la chasse allemandes, lors d’une attaque de Berlin par la RAF. Le sergent mitrailleur Nicholas « Nick » Alkemade saute sans parachute de son bombardier Avro Lancaster abattu et survit à une chute de 5 600 m. Il tombe dans une forêt où les branches des sapins et une épaisse couche de neige amortissent sa réception. Il passera le restant de la guerre au Stalag III.

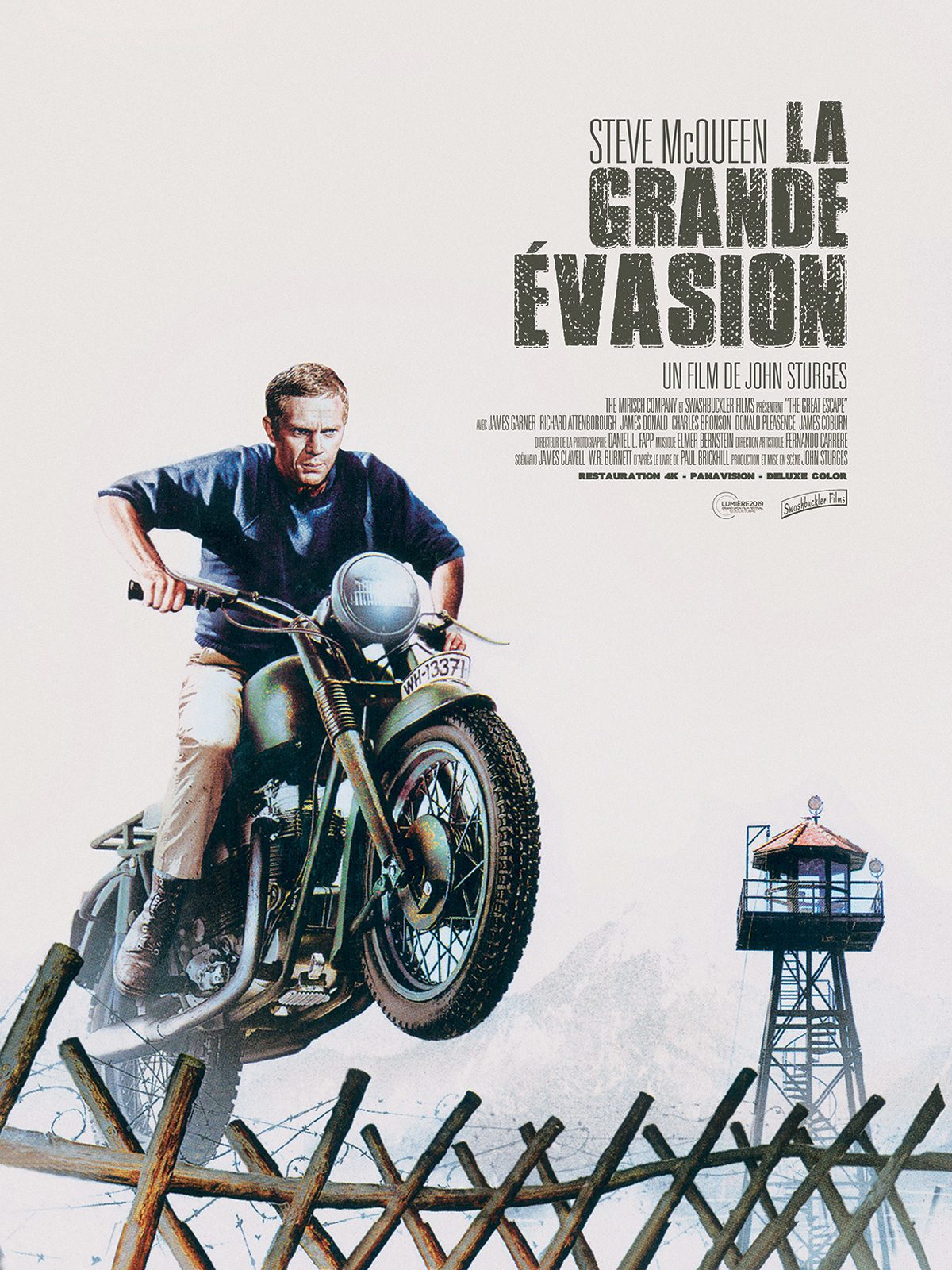

24 mars 1944 : la grande évasion (Pologne).

Dans la nuit du 24 au 25 mars, 76 prisonniers de guerre appartenant à la R.A.F s’échappent du Stalag Luft III, situé près de Zägan. 50 sont capturés et exécutés. Cet épisode a inspiré le film La grande évasion.

Plus de 200 prisonniers participèrent à la réalisation de trois tunnels creusés à 10 m de profondeur, dont le plus connu : le tunnel « Harry ».

Plus de 200 prisonniers participèrent à la réalisation de trois tunnels creusés à 10 m de profondeur, dont le plus connu : le tunnel « Harry ».

Les prisonniers les plus impliqués faisaient partie du « Comité X », que le pilote britannique Roger Bushell commandait. Les deux premiers tunnels devaient permettre à des prisonniers de s’échapper par la forêt, face nord.

L’un reliait le baraquement 123, l’autre les amenait à la liberté. « Tom », le tunnel qui reliait le baraquement 123 à la forêt, devait être vite construit car les Allemands projetaient de détruire les bois afin d’agrandir le camp. Ils n’étaient plus qu’à 12 mètres lorsque le tunnel fut découvert. Le tunnel « Harry » était le passage de la dernière chance, Roger Bushell décida d’attendre deux mois le temps que la tension se calme. Ainsi en , les travaux reprirent, face Nord, depuis le baraquement 104. Le Comité X devait creuser 120 mètres, sous 10 mètres de sable. De plus, ce tunnel était le plus risqué : il passait sous les baraquements d’administration. Les travaux avancent à une vitesse remarquable et, en , les travaux sont quasiment terminés.

Roger Bushell devient de plus en plus stressé et les Allemands finissent par remarquer quelque chose. Il ordonne que la « Grande Évasion » ait lieu le , 10 jours après l’inauguration de « Harry ».

À 19 heure, 203 hommes se présentent au baraquement 104, dont Roger Bushell. Les membres du Comité X passent en premier. L’ordre de passage des hommes est tiré au sort, les prisonniers ont chacun leur numéro. Problème, le tunnel est trop court de 10 mètres et débouche à l’orée du bois au lieu de la forêt. Le départ est retardé de 2 h 30 et Roger Bushell n’a plus le choix, ils doivent partir. Les premiers partent à 22 h 30, 20 prisonniers s’échappent mais surviennent alors des effondrements.

76 prisonniers s’échappent jusqu’à ce qu’un garde allemand remarque le tunnel, l’alarme est sonnée. Le commandant du camp, qui suspectait le baraquement 104, en ordonne la fouille. Les prisonniers ont tout juste le temps de se changer. Les Allemands découvrent le trou et y placent des charges explosives : la première, trop puissante, fait sauter le baraquement ; la deuxième, elle, détruit bien « Harry ».

Pour l’Allemagne nazie, c’est une humiliation que 200 personnes tentent de s’évader, surtout dans le camp réputé infranchissable. Hitler ne respectera pas la Convention de Genève et ordonnera que l’on exécute 50 des prisonniers échappés.

Deux Français ont participé à cette évasion : le capitaine Raymond Van Wymeersch qui est repris alors qu’il se trouve près de Metz et envoyé en camp de concentration à Sachsenhausen, et le sous-lieutenant Bernard William Scheidhauer, des Forces françaises libres, qui est repris et assassiné avec le squadron leader Roger Bushell, près de Sarrebruck par la Gestapo.

Ainsi Roger Bushell et son compagnon avaient réussi à traverser toute l’Allemagne jusqu’à leur exécution à la frontière de la France.

Seuls trois évadés réussiront à rejoindre le Royaume-Uni, en terre libre.

Le , Paul Royle, l’ancien pilote de la RAF survivant australien de la « grande évasion », décède à Perth à l’âge de 101 ans. Dick Churchill, le dernier survivant, décède à 99 ans le 12 février 2019 près de Crediton dans le comté de Devon.

24 mars 1956 : lancement du croiseur Colbert.

Le Colbert, portant le nom du ministre de la Marine de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, est un ancien croiseur de la Marine nationale française entre 1956 et 1991. Converti de 1993 à 2007 en navire musée à flot à Bordeaux, en attente de déconstruction il est amarré près de Brest, sur coffre au cimetière des navires de Landévennec de 2007 à 2016 ; il est démantelé à Bassens, près de Bordeaux entre 2016 et 2018.

Le Colbert, portant le nom du ministre de la Marine de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, est un ancien croiseur de la Marine nationale française entre 1956 et 1991. Converti de 1993 à 2007 en navire musée à flot à Bordeaux, en attente de déconstruction il est amarré près de Brest, sur coffre au cimetière des navires de Landévennec de 2007 à 2016 ; il est démantelé à Bassens, près de Bordeaux entre 2016 et 2018.

Il est le 6e bâtiment de la marine à porter ce nom, et le second croiseur ; le précédent, un croiseur lourd de 10 000 t entré en service en 1932 avait été sabordé le à Toulon.

Ce fut un navire de guerre essentiellement destiné à la lutte anti-aérienne. Sa construction débuta sur demande de la Marine nationale en 1953 dans les chantiers de la DCAN de Brest. Le Colbert devait être un navire puissant capable de contrer toutes menaces aériennes par la puissance de feu de son artillerie composée de 8 tourelles doubles de 127 mm (127mm/54 modèle 48 AA) et de 10 affûts doubles ACAD modèle 51 AA de 57 mm pour une cadence de feu d’un coup par seconde et par tube.

Devise du croiseur Colbert : « Perite et recte » (« Avec habileté et droiture »). Son insigne est inspiré des armes de la famille Colbert.

24 mars 1986 : F-14 contre Mig 23 (Golfe de Syrte).

L’opération Prairie Fire, également connue sous le nom d’action du golfe de Syrte de 1986, est une opération militaire de la marine américaine impliquant le déploiement de groupes de porte-avions en mars 1986 dans le golfe contesté de Syrte en mer Méditerranée.

La Libye revendiqua l’emprise territoriale de l’ensemble du golfe au 32° 30′ N, avec une zone de pêche exclusive de 62 milles marins (115 km). Le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi l’affirma en 1973, surnommant la zone « la ligne de la mort ». Les États-Unis revendiquèrent leurs droits de mener des opérations navales dans les eaux internationales, une limite territoriale standard fixée à 12 milles marins (22 km) à partir des côtes d’un pays.

Cet engagement fait suite à l’incident du Golfe de Syrte en 1981 et en précédera un autre en 1989.

***

Le 23 mars 1986, les avions américains des trois porte-avions franchissent la « ligne de la mort » et commencent à opérer dans le golfe de Syrte.

Le 24 mars à 06 h 00, l’USS Ticonderoga, accompagné de deux destroyers, les USS Scott et USS Caron, se déplacent au sud de la « ligne », couverte par des avions de chasse. Une batterie de missiles libyennes près de Syrte lance deux missiles sol-air SA-5 « Gammon » de fabrication soviétique à 07 h 52, vers un F-14A Tomcat du VFA-102 (en) de l’America. Les missiles manquent leur cible et tombent sans danger dans la mer. Deux missiles SA-5 supplémentaires sont lancés à 13 h 52 vers des F-14 agissant comme Combat air patrol la plus au sud. Ces missiles sont brouillés par un EA-6B Prowler ; selon les Libyens et leurs instructeurs soviétiques ces deux missiles ont atteint leurs cibles, mais n’ont pas réussi à convaincre les renseignements soviétiques et Mikhaïl Gorbatchev.

Deux heures plus tard, deux MiG-25 Foxbat décollent de la base aérienne de Benina avec pour ordre d’intercepter et d’abattre certains chasseurs américains. Cependant, les avions libyens sont interceptés à 6 100 mètres d’altitude par deux F-14A américains du VF-33, après avoir été détectés par un E-2C Hawkeye de l’US Navy. Les Libyens commencent alors des manœuvres frontales agressives dans le but de se mettre en position de tir sur les deux F-14.

Le chef de l’escadre du F-14 allègue « des actions et des intentions hostiles excessives » qui conduira le commandant à bord de l’USS Saratoga de donner aux pilotes le signal « avertissement jaune, armes retenues » : les F-14 pourront ouvrir le feu si nécessaire. Un intense combat aérien s’ensuit, mais sans qu’aucun missile ne soit tiré. Les F-14 descendent ensuite à 1 500 mètres d’altitude (où ils obtiennent un net avantage sur les MiG-25) et se positionnent entre le soleil et les Libyens.

Les F-14 se mettent en position à six heures à l’arrière les MiG, verrouillent leurs cibles à l’aide d’un radar et acquièrent des tonalités AIM-9 Sidewinder, parés à abattre les avions libyens. Les MiG s’éloignent alors, semblant suivre une route de retour vers leur base. Cependant, l’un d’eux fait volte-face et se retourne contre les F-14. Le chef de l’escadre américain demande l’autorisation d’ouvrir le feu. Avant que l’autorisation puisse être accordée, le MiG-25 fait demi-tour et se dirige vers le sud.

Plusieurs patrouilleurs libyens sont déployés vers le groupement tactique américain, provoquant la réponse des Américains qui déploient des avions. Lorsqu’un des patrouilleurs a pointé un avion américain avec son radar de conduite de tir, l’USS Richmond K. Turner, un destroyer leader de la classe Leahy (qui avait servi comme navire piquet radar anti-aérien défendant le flanc droit du groupe aéronaval) répond en tirant un missile Harpoon RGM-84. Celui-ci touche le navire libyen et provoque un incendie, nécessitant un remorquage jusqu’à Benghazi.

L’USS Saratoga lance un avion d’attaque A-7 Corsair II armé de missiles AGM-88 HARM de l’escadron d’attaque VA-83, un avion A-6 Intruder armé de missiles Harpoon et de bombes à fragmentation du VA-85 et des EA-6B du VAQ-132. L’USS America dispose des A-6E du VA-34 et des EA-6B de l’escadron VMAQ-2 du Corps des Marines des États-Unis et l’USS Coral Sea dispose des A-6E du VA-55 et des EA-6B du VAQ-135 dans les airs.

Ceux-ci sont soutenus par plusieurs avions de ravitaillement aérien E-2C, F-14A, F/A-18 Hornet et KA-6D. Les premières frappes aériennes ont lieu vers 19 h 26 lorsque deux A-6E TRAM du VA-34 localisent le patrouilleur de construction française Waheed. Le navire est touché par un missile Harpoon tiré par l’un des Grumman du VA-34, puis détruit par les Grumman du VA-85 à l’aide de bombes à fragmentation CBU-100.

Quarante minutes plus tard, des F-14A, F/A-18A, A-7E et EA-6B se dirigent vers le site SA-5 près de Syrte à basse altitude et grimpent soudainement, poussant les Libyens à activer leurs radars tout en lançant des missiles sur les avions signalés. Cela incite les A-7E à lancer plusieurs missiles HARM. La formation de frappe descend ensuite à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer avant de faire demi-tour. Selon des documents et mémoires soviétiques déclassifiés publiés en 2001, l’un des missiles endommagea un radar Square Pair (5N62).

Les A-6E du VA-86 et du VA-55 font demi-tour pour engager plusieurs bateaux lance-missiles libyens. Vers 21 h 55 (CET), deux A-6E du VA-55 attaquent la corvette Ain Zaquit (classe Nanuchka) qui se dirige vers l’USS Yorktown, incitant le porte-avion à déployer des missiles Harpoon, dont l’un touche l’Ain Zaquit, causant de lourds dégâts. Au même moment, le Yorktown tire deux missiles Harpoon sur une autre corvette libyenne (classe La Combattante IIa), la neutralisant.

Vers minuit, les Libyens lancent plusieurs SA-2 Airlines et SA-5, cette fois sur les A-6E et A-7E américains, qui répondent en se dirigeant vers la côte. Les A-7E du VA-83 lancent des missiles HARM, désactivant plusieurs radars libyens. Trois autres SA-5 sont lancés depuis Syrte avec un seul SA-2 lancé près de Benghazi. À 07 h 30 (CET), une autre corvette libyenne de la classe Nanuchka est interceptée par des A-6E du VA-55 et neutralisée par des bombes CBU-100. La corvette sera ensuite coulée par un missile Harpoon lancé depuis un A-6E du VA-85.

L’opération s’est achevée après cette frappe sans aucune perte pour les Américains. 35 marins ont été tués et les Libyens ont subi des pertes matérielles inconnues.