23 mai 844 : Bataille de Clavijo (Espagne).

En 844, Ramire 1er, dixième descendant de Pelayo, vient de subir une sévère défaite à Albelda, face à l’armée d’Abd al-Rahman II. Il remporte une victoire sur son opposant.

S’étant retiré sur la proche colline de Clavijo pour passer la nuit, saint Jacques lui apparaît en songe, l’encourage à reprendre les armes le lendemain et l’assure de sa protection. Au cours de ce nouveau combat, monté sur un destrier étincelant de blancheur, l’apôtre prête main-forte à ses protégés, qu’il mène à la victoire, et libère du tribut les cent vierges que l’émir percevait chaque année depuis le règne de Mauregat des Asturies.

Le , en signe de gratitude, le roi institue le Voto de Santiago, un tribut dû à la cathédrale de Compostelle, renouvelable chaque année, sur les céréales, par les agriculteurs du Nord de la péninsule Ibérique. Ce tribut n’est aboli qu’en 1812 par les Cortès de Cadix.

Il s’agit de la première manifestation historique de saint Jacques en matamore. Ces événements mythiques ont un large impact sur la population chrétienne de la péninsule. L’écho de la victoire de Clavijo mobilise tout un peuple et transforme un ensemble de combats régionaux en croisade nationale, la Reconquista.

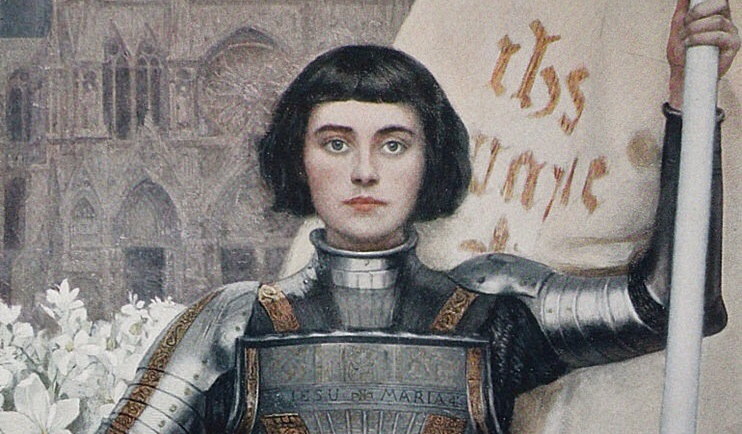

23 mai 1430 : Jeanne d’Arc est capturée (Compiègne).

Appelée à l’aide par les habitants de Compiègne qu’assiège Jean II de Luxembourg-Ligny, un allié des Bourguignons, Jeanne se précipite avec 400 hommes. Elle est encerclée par les Bourguignons qui la font prisonnière et finissent par la vendre aux Anglais. Un an plus tard elle est condamnée au bûcher pour hérésie.

25 ans après le supplice de Rouen — 30 mai 1431 —, le procès de Jeanne d’Arc est rouvert, à l’initiative de sa mère, Isabelle Romée, et de ses frères, Pierre et Jean, qui en appellent au pape Calixte III. Mais, aussi, parce que la situation politique a changé, un procès « pour cause de nullité » réhabilite la réputation de Jeanne. Le roi de France Charles VII ne pouvait admettre devoir son trône à une « hérétique et relapse ». Une émission de Canal Académies avec l’historien Philippe Contamine (1932-2022).

23 mai 1498 : naissance du condottiere corse Sempiero Corso qui a fait une grande partie de sa carrière au service de la France, notamment lors de l’expédition française en Corse de 1553.

Il commença sa carrière à 14 ans à Florence en entrant au service de Jean des Bandes Noires (Ludovico de Medici, né en 1498), lui-même au service de son cousin Jean de Médicis (né en 1475), pape Léon X à partir de 1513.

Il fait partie, avec Napoléon 1er et Pascal Paoli, des Corses les plus célèbres et est actuellement considéré par le nationalisme corse comme son plus ancien représentant, en tant que combattant contre la domination génoise sur l’île.

23 mai 1592 : bataille de Craon (Ouest de la France).

Elle oppose l’armée royale commandée par le prince de Conti à l’armée ligueuse.

Lors de la huitième guerre de Religion, la ville de Craon est assiégée par l’armée royale. Les ligueurs étaient assiégés dans la ville, où commandait Pierre Le Cornu, par l’armée du prince de Conti et du duc de Montpensier. Le duc de Mercœur dirigea de ce côté les forces dont il disposait et qui étaient recrutées surtout en Bretagne. La ville est dégagée par les Espagnols, débarqués en Bretagne le .

Le , la victoire des catholiques à Craon fut le propre triomphe de Pierre Le Cornu. À cette époque, tous les chefs s’étaient soumis à Henri IV converti au catholicisme mais Pierre Le Cornu conservait toujours sa position à Craon, « continuant ses courses et faisant des prisonniers comme au bon temps de la guerre, sans s’inquiéter s’ils avalent des lettres de sauvegarde ».

Les Espagnols capturent toute l’artillerie, les chariots de munitions, drapeaux, équipements et provisions adverses. Aucun quartier ne fut accordé aux Anglais, en représailles pour leur cruauté envers les naufragés espagnols de la Grande Armada.

On retrouve plusieurs gentilshommes bretons lors de la bataille comme René de Grézille, Pierre Quintin ou encore Pierre Le Roux.

Après la bataille de Craon, Laval est tombé au pouvoir des ligueurs. Le , Conti se replie sur Château-Gontier, le lendemain il est à Sablé. Mercœur et Bois Dauphin, à la suite des princes, entrent dans Laval et Château-Gontier. Boisdauphin prend le commandement de Laval, Louis de Champagné redevient gouverneur de Château-Gontier.

23 mai 1618 : deuxième défenestration de Prague, l’événement déclencheur de la guerre de Trente ans.

Elle marque le paroxysme de la fronde des nobles de Bohême contre la monarchie des Habsbourg, qui depuis un siècle s’était établie à la tête de ce royaume. Conséquence des antagonismes religieux, économiques et politiques qui déchiraient l’Europe centrale au début du XVIIe siècle, cet événement fut l’une des causes immédiates de la guerre de Trente Ans.

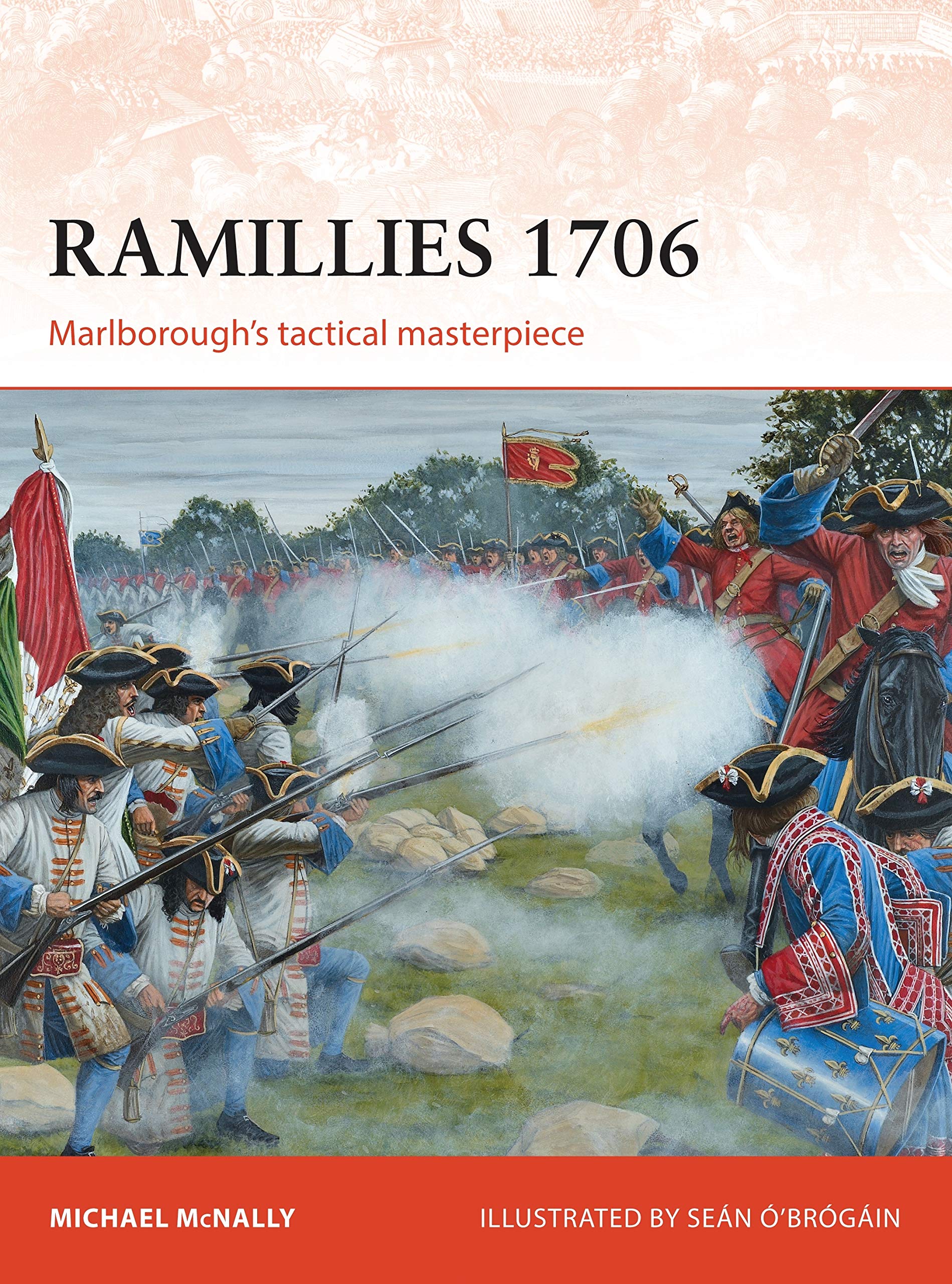

23 mai 1706 : bataille de Ramillies (actuelle Belgique).

Elle est un succès retentissant pour la coalition alliée, constituée par la république des Provinces-Unies, le Royaume d’Angleterre et leurs « auxiliaires » danois sur l’armée franco-bavaroise. Elle fait suite à une année de campagnes indécises en 1705 (bataille d’Eliksem) au cours de laquelle l’excès de confiance de la coalition et les hésitations bataves après le succès de Blenheim aboutissent à une campagne infructueuse le long de la Moselle qui contraint le duc de Marlborough à renoncer à son plan de campagne en France. Cependant, en dépit de l’incapacité des Alliés d’emporter un succès décisif, Louis XIV souhaite ardemment la paix, mais il la veut toutefois à des conditions raisonnables. Dès lors, plutôt que de rester sur la défensive, les armées françaises passent à l’attaque sur tous les fronts.

Elle est un succès retentissant pour la coalition alliée, constituée par la république des Provinces-Unies, le Royaume d’Angleterre et leurs « auxiliaires » danois sur l’armée franco-bavaroise. Elle fait suite à une année de campagnes indécises en 1705 (bataille d’Eliksem) au cours de laquelle l’excès de confiance de la coalition et les hésitations bataves après le succès de Blenheim aboutissent à une campagne infructueuse le long de la Moselle qui contraint le duc de Marlborough à renoncer à son plan de campagne en France. Cependant, en dépit de l’incapacité des Alliés d’emporter un succès décisif, Louis XIV souhaite ardemment la paix, mais il la veut toutefois à des conditions raisonnables. Dès lors, plutôt que de rester sur la défensive, les armées françaises passent à l’attaque sur tous les fronts.

L’année 1706 débute bien pour les généraux de Louis XIV qui remportent quelques succès préliminaires en Italie et en Alsace où le maréchal de Villars contraint le margrave de Bade à la retraite au-delà du Rhin. Louis pousse maintenant le maréchal de Villeroy à presser Marlborough et à forcer les Alliés à livrer bataille dans les Pays-Bas espagnols. Pour répondre aux vœux du roi, Villeroy sort de Louvain à la tête de 60 000 hommes pour marcher de manière ostentatoire vers Zoutleeuw. Marlborough, tout aussi déterminé à chercher la bataille décisive, rassemble ses forces — quelque 62 000 hommes — près de Maastricht, avant d’avancer en direction de la Mehaigne et de la plaine de Ramillies où les Français, dans l’attente du choc, se sont déjà rangés en bataille.

En moins de quatre heures, l’armée de Villeroy est totalement défaite. Les manœuvres subtiles et les changements de tempo de Malborough pendant la bataille — mouvements dont les commandants français et bavarois ne prennent conscience que trop tard — prennent totalement ses adversaires en défaut. L’armée franco-bavaroise cède et se débande, perdant plus de 20 000 hommes. Après le succès du prince Eugène survenu par la suite lors de la bataille de Turin en Italie du Nord, les Alliés imposent à Louis XIV les plus importantes pertes en territoires et en moyens du conflit. De nombreuses villes et places tombent une par une aux mains des troupes de Marlborough et, à l’issue de la campagne, l’armée française et ses alliées ont été chassées des Pays-Bas espagnols — faisant de l’année 1706 l’« annus mirabilis » des Coalisés.

23 mai 1790 : Naissance du navigateur, officier de marine et explorateur Jules Dumont d’Urville

Jules Sébastien César Dumont d’Urville est un marin français, né à Condé sur Noireau (Calvados) en 1790. Il entre dans la Marine en 1811. Polyglotte, il est curieux de tout et étudie l’Astronomie, la Géologie, l’Entomologie et la Botanique.

En 1819, lors d’une escale dans l’île de Milos à bord de La Chevrette, c’est lui qui fit acheter et ramena la « Vénus de Milo », désormais au musée du Louvre à Paris.

De 1822 à 1829, à bord de l’Astrolabe, il explore les côtes des îles Gilbert et Caroline, de Tahiti, des îles Malouines et d’une partie de l’Australie, des îles Fidji, des îles Loyauté, de la Nouvelle Zélande, des îles Tongas et des Moluques.

Il retrouva également à Vanikoro les restes de l’expédition de La Pérouse (1828). Mais son grand dessein se concrétisa avec sa volonté de descendre toujours plus au sud. Dès 1837, il part avec l’Astrolabe et La Zélée, pour plusieurs campagnes d’explorations.

Malgré les embuches de toutes sortes, scorbut, bateau prisonnier des glaces, il découvre dans l’Antarctique les terres Louis Philippe et Joinville en 1839. Le 20 janvier 1840, toujours plus au sud à la recherche d’une terre, le continent antarctique leur apparaît. Il nomme cette terre « Terre Adélie », du prénom de son épouse. A son retour à Toulon, d’Urville fut promu au rang de Contre Amiral. Le gouvernement Français était si satisfait des résultats de l’expédition qu’il offrit 15 000 francs or que les 130 survivants de l’expédition se partagèrent.

En 1842, il eut une fin tragique, non pas en mer, mais dans le voyage inaugural de la première ligne de Chemin de Fer Paris-Invalides à Versailles-Rive Gauche. Suite à des fêtes dans le parc de Versailles, les trains avaient été renforcés et deux locomotives remorquaient celui transportant Dumont d’Urville. La première locomotive était plus lègère et moins puissante que la seconde, et il est probable qu’au franchissement d’un appareil de voie, la seconde locomotive ait poussé la première en dehors des voies, ce qui a entraîné le déraillement du train. Ce déraillement provoqua l’incendie des wagons dont les occupants périrent (Les wagons de voyageurs étaient fermés à clef par mesure de sécurité avant le départ du train).

23 mai 1793 : bataille de Famars (Nord de la France).

Défaite française près de Valencienne face aux coalisés.

23 mai 17978 : début de la rébellion irlandaise.

Depuis 1691 et la fin de la guerre williamite, l’Irlande était surtout sous le contrôle d’une classe dirigeante protestante constituée de membres de l’Église d’Irlande fidèles à la Couronne britannique. Elle dirigeait la majorité de la population irlandaise catholique par un système institutionnel codifié dans les lois pénales. À la fin du XVIIIe siècle, des éléments libéraux de cette classe dirigeante, inspirés par l’exemple de la révolution américaine (1776–1783) cherchèrent à faire cause commune avec la majorité catholique pour parvenir à des réformes et à une plus grande autonomie vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Comme en Angleterre, les protestants pouvaient voter selon un mode de suffrage censitaire, tandis que les catholiques se voyaient refuser le droit de vote et de représentation depuis 1728.

Quand la France aida les Américains lors de leur guerre d’indépendance, Londres fit appel aux volontaires pour rejoindre les milices et défendre l’Irlande contre la menace d’invasion française. Plusieurs dizaines de milliers d’Irlandais rejoignirent les Volontaires irlandais. En 1782, ils utilisèrent leur nouvelle puissance pour obliger la Couronne britannique à leur accorder une certaine autonomie et un parlement plus indépendant (Parlement de Grattan). Le parti patriotique irlandais, dirigé par Henry Grattan, souhaitait encore une plus grande émancipation. En 1793, le Parlement adopta des lois autorisant les catholiques ayant une certaine fortune à voter, mais ils ne pouvaient ni être élus ni nommés fonctionnaires de l’État. Les éléments libéraux au pouvoir recherchaient une plus grande liberté pour le peuple, la fin de la discrimination religieuse et purent s’inspirer de la Révolution française qui avait eu lieu dans un pays catholique.

Au début de 1798, les 280 000 membres assermentés de la Société des Irlandais Unis étaient sous forte pression, souffrant du régime de terreur imposé par le gouvernement tout en ayant ordre de ne rien faire jusqu’à l’arrivée de l’aide française.

En , la majeure partie de la direction fut arrêtée et des soulèvements anticipés éclatèrent en Tipperary, mais les dirigeants restants étaient toujours dans l’indécision. Enfin, la pression montant, la date du soulèvement général fut fixée au 23 mai, sans aide française. Toutefois, les renseignements recueillis par le gouvernement auprès de ses informateurs conduisirent à l’arrestation de Lord Edward Fitzgerald et de Samuel Neilson peu avant son déclenchement mais, surtout, firent échouer les opérations prévues à Dublin qui devait être le noyau central de la rébellion.

Le , l’insurrection éclate à Dublin. Pour donner le signal du soulèvement général, les insurgés bloquent les malle-postes en route vers les provinces. Mal organisés, les rebelles échouent à prendre le centre de Dublin et les bandes rassemblées autour de la ville sont rapidement dispersées. Une guérilla se maintient cependant pendant quelque temps dans les comtés de Kildare et Wicklow.

C’est dans le comté de Wexford que l’insurrection est la plus forte. Plusieurs milliers d’Irlandais Unis et de defenders, pour la plupart armés de piques, écrasent la milice de Cork à Oulart Hill le , puis prennent Enniscorthy le 28, et enfin la ville de Wexford le 30. Les rebelles attaquent ensuite New Ross le et Arklow le 9, mais ils sont repoussés. Environ 20 000 insurgés se rassemblent alors à Vinegar Hill, près d’Enniscorthy, mais ils sont attaqués et écrasés le par les troupes du général Lake, qui reprennent ensuite le contrôle de Wexford.

En Ulster, Henry Joy McCracken réunit plusieurs milliers d’Irlandais Unis dans le comté d’Antrim et établit sa base à Ballymena. Cependant l’attaque de la ville d’Antrim échoue les 7 et et les insurgés se dispersent. Joy McCracken est arrêté et exécuté début juillet.

Dans le comté de Down, l’insurrection éclate le . Mais après quelques succès les rebelles sont écrasés le à la bataille de Ballynahinch.

De nombreuses exactions sont commises, malgré les ordres de Cornwallis qui tente de garder le contrôle de ses troupes et condamne vigoureusement l’indiscipline de la yeomanry. Environ 350 insurgés ayant fait leur soumission sont ainsi exécutés sommairement sur la plaine de Curragh. De leur côté, à Scullabogue, les insurgés irlandais font brûler vifs dans une grange environ 100 à 200 loyalistes capturés pendant la bataille de New Ross.

Dès la fin du mois de juin, l’insurrection ne représente plus une menace pour le gouvernement irlandais.

Le , une petite escadre française prit la mer avec un millier d’hommes à son bord, sous le commandement du général Humbert. Débarqué le 22 août à Killala, le corps français est engagé le à Ballina puis le 27 août, à Castlebar, où les forces françaises et les rebelles irlandais l’emportèrent sur une force de 6 000 Britanniques dans ce qui fut plus tard surnommé la « course de Castlebar » pour se moquer de la vitesse et la distance que les Anglais parcoururent dans leur fuite.

Une éphémère république de Connaught fut proclamée après cette victoire et John Moore, chef de la Société des Irlandais unis, en fut déclaré son président.

Le , un nouveau corps expéditionnaire, fort de 3 000 hommes, part de Brest mais est intercepté et battu par la Royal Navy près de l’île de Toraigh le .

Wolfe Tone débarque cependant en Irlande en octobre, mais ses modestes troupes sont attaquées et écrasées à Lough Swilly. Après sa capture, il déclare : « Depuis ma plus tendre jeunesse, j’ai considéré le lien entre l’Irlande et la Grande-Bretagne comme la malédiction pour la nation irlandaise et été convaincu que, tant qu’il durerait, ce pays ne serait jamais libre et heureux. Par conséquent, j’ai fait tout ce qu’il m’était possible de faire pour séparer les deux pays ». Wolfe Tone est condamné à mort à Dublin pour trahison. Sa demande d’être fusillé, comme un soldat, plutôt que pendu ayant été refusée, il se tranche la gorge avec un couteau la veille de son exécution et succombe le après une semaine d’agonie.

La fin de l’insurrection fut suivie par une nouvelle période de répression des Irlandais unis car l’amnistie générale offerte par Cornwallis excluait expressément les chefs rebelles qui étaient très souvent des Irlandais unis. Toutefois, la Société des Irlandais Unis réussit à survivre à la fois comme organisation clandestine, en particulier à Dublin, et comme force militaire avec plusieurs bandes rebelles encore actives, bien que très réduites et limitées à quelques comtés.

Selon les historiens Thomas Bartlett, Harry Thomas Dickinson et Pascal Dupuy, le bilan de l’insurrection est estimé à 10 000 morts et plus de 20 000 blessés, en immense majorité du côté des insurgés. Les pertes gouvernementales sont de 530 morts. La plupart des rebelles se rendent et bon nombre sont acquittés ou graciés. Près de 1 500 d’entre eux passent cependant en jugement et près de 500 sont condamnés à mort et exécutés. Environ 600 autres sont déplacés.

Conscients de risquer la peine de mort pour trahison, les principaux meneurs des Irlandais Unis arrêtés avant l’insurrection s’entendent pour livrer des informations sur les activités de leur mouvement, dont les contacts avec la France, à condition de ne donner aucun nom. Les autorités acceptent et un traité est signé dans la prison de Kilmainham Gaol. Le gouvernement irlandais accepte alors d’épargner plusieurs dizaines d’Irlandais Unis de premier plan n’ayant pas pris part à la rébellion armée. Ils sont cependant emprisonnés à Fort George, en Écosse, puis libérés en 1802 lors de la paix d’Amiens et bannis du sol britannique.

Selon Harry Thomas Dickinson et Pascal Dupuy : « Les dirigeants emprisonnés insistèrent sur le fait que les Irlandais Unis avaient été des réformateurs raisonnables, pris en tenaille entre un gouvernement intransigeant, des militaires indisciplinés, et une paysannerie en colère. Eux-mêmes n’avaient basculé dans la rébellion qu’en dirigeant malgré eux des insurgés peu convaincus. Cette assertion arrangeait le gouvernement, elle lui fournirait, à l’avenir, un argument pour mettre en garde les radicaux protestants les plus fervents contre une union avec des paysans catholiques « ignorants » et démunis. »

23 mai 1809 : bataille d’Alcaniz (Espagne).

Le général Suchet vient tout juste d’être nommé à la tête de l’armée d’Aragon (5 avril). Pour sécuriser la zone, il attaque Alcaniz défendue par le général espagnol Joaquim Blake. Le sang-froid des défenseurs espagnols sauve la situation : parvenus fougueusement jusqu’aux dernières défenses, les Français se font surprendre par le tir de mitrailles à bout portant des artilleurs ennemis. La salve est si meurtrière que dans le flottement qui s’ensuit, un tambour sonne la retraite, entraînant la débandade. Blake ne saisit pas sa chance et ne poursuit pas Suchet. Ce dernier va reprendre sévèrement en main sa troupe (le tambour est fusillé) et devenir le chef français le plus aimé (par ses hommes mais aussi par les Espagnols) de la guerre d’Espagne.

23 mai 1809 : replis après la bataille d’Essling (Autriche).

La veille, Napoléon a perdu 7 000 hommes dont le maréchal Lannes. Très affecté par la perte de cet ami, l’Empereur met quelque temps à se reprendre. Il ordonne à ses troupes de se replier sur l’île de Lobau (sur le Danube) pour se réorganiser. Les Austro-Hongrois, encore plus éprouvés crient cependant victoire. Ce semi-échec pour Napoléon est en partie imputable au manque de reconnaissance : le Danube en crue a arraché à deux reprises les ponts qui reliaient l’île de Lobau au Marchfeld, morcelant l’armée française. Les pontonniers fournissent un travail remarquable à cette occasion. Dans quelques semaines, sur ce même Marchfeld, Napoléon clarifiera la situation en remportant la brillante bataille de Wagram.

23 mai 1908 : Naissance de l’aviatrice Hélène Boucher, détentrice de plusieurs records et morte accidentellement le 30 novembre 1934.

, Dönitz est arrêté en même temps que ses ministres Alfred Jodl et Albert Speer.

La dissolution de son gouvernement met un point final à l’existence du IIIe Reich. L’Allemagne est alors placée sous le régime de l’occupation militaire avec à sa tête un Conseil de contrôle allié qui assure l’administration du territoire.

23 mai 1947 : mort à 68 ans du poète et écrivain suisse Charles Ferdinand Ramuz.

Le rapport direct à la nature, à la vie et à la mort permet à l’auteur de développer des personnages dépourvus d’aspects et de questionnements superficiels.