Le soudain rafraichissement de la relation transatlantique depuis l’élection de Donald Trump et surtout son installation dans le bureau ovale de la Maison Blanche incite à se pencher sur la nature et les variations de cette relation au cours du siècle dernier.

Certes, en débarquant en France au printemps 1917, il n’est pas assuré que Pershing ait réellement prononcé la phrase qu’on lui prête « Lafayette, nous voici ! ». En revanche, il est certain que le commandant en chef français, le général Pétain, répétait à l’envi à ceux de ses interlocuteurs qui s’étonnaient du peu d’opérations sur le front français : « J’attends les chars et les Américains ! ». Ces déclarations, un peu à l’emporte pièces, ne reflétaient néanmoins pas tout à fait la réalité de la relation politique.

En juin 1944, deux jours avant le Débarquement, lorsque de Gaulle découvre les intentions alliées d’occuper plus que de libérer le territoire national, il ne peut, excédé, se retenir de lancer à un Eisenhower contrit « Vous pouvez toujours débarquer avec votre fausse monnaie, elle ne sera reconnue par personne ! ». En avril 1945, c’est sciemment que le même de Gaulle oriente de Lattre sur Stuttgart, capitale du Wurtemberg, au risque de déclencher une grave crise interalliée sachant fort bien que cette ville se situait dans la future zone d’occupation américaine, mais il était essentiel pour la suite des évènements que l’armée française eût conquis une capitale allemande[1].

Au-delà de ces clichés, il y a donc lieu de mesurer l’exacte nature de la relation transatlantique à l’aune de trois situations particulièrement clivantes, les deux guerres mondiales ainsi que le retrait de la France des organismes de commandement intégrés de l’OTAN, et ce, selon une double approche, politique et militaire.

La relation transatlantique dans la Grande Guerre et ses suites

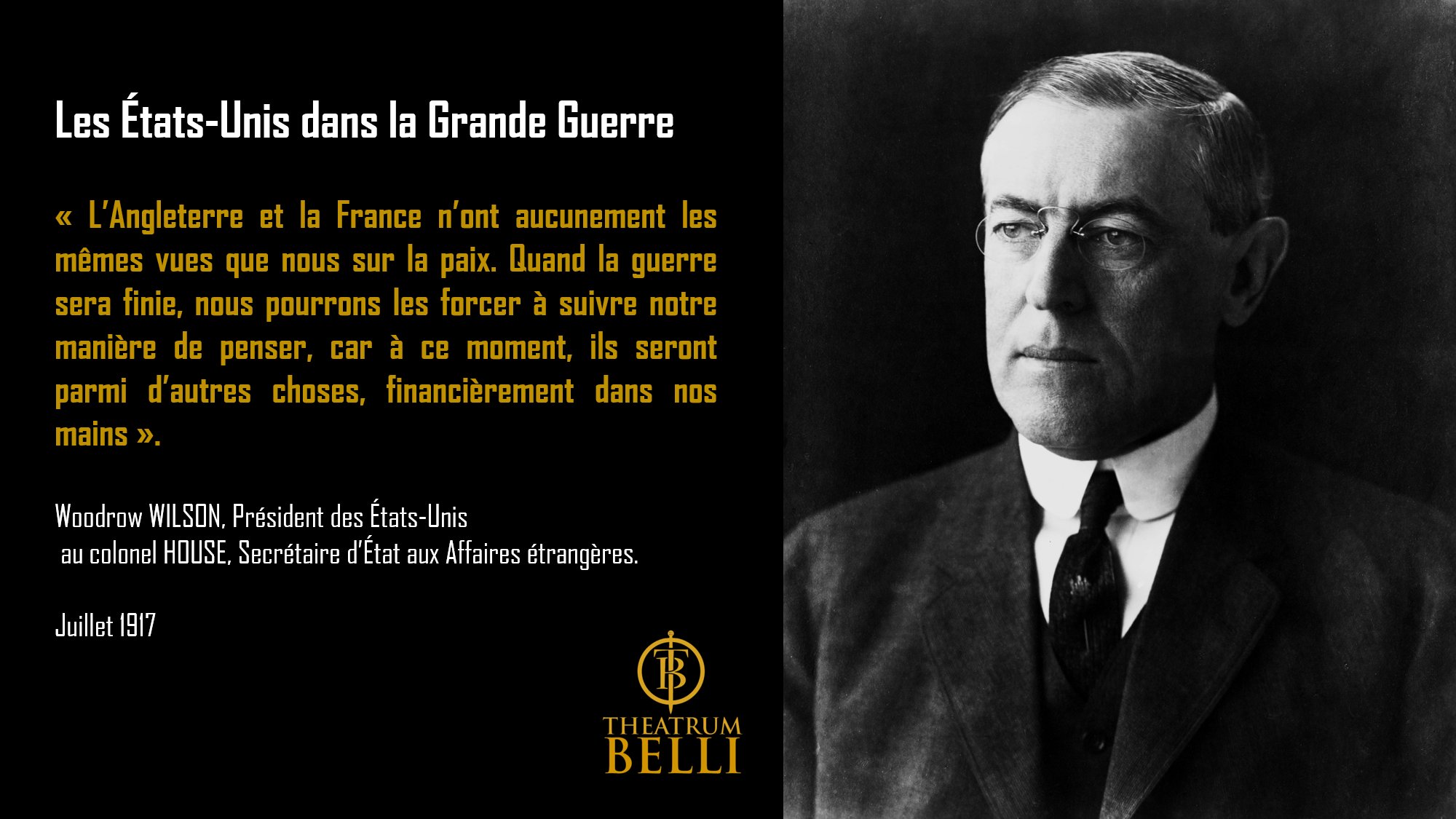

En 1917, Woodrow Wilson, président des États-Unis, issu du parti démocrate, donc a priori le parti le moins isolationniste, se montrait quand même très réservé pour intervenir militairement en Europe. Il avait d’ailleurs été élu en novembre 1916 sur un programme de paix. L’incident du torpillage du paquebot Vigilentia par un sous-marin allemand en mars 1917, n’a été qu’un prétexte à l’intervention américaine, sa décision était arrêtée depuis que le département d’Etat, qui avait « cassé » les codes allemands et avait décrypté le « télégramme Zimmermann »[2] lui avait appris que Berlin cherchait une alliance militaire avec le Mexique pour fixer les forces américaines sur la frontière Sud et les empêcher ainsi d’intervenir en Europe. Ceci écrit, les États-Unis n’étaient pas membres à part entière de l’Entente, ils n’y étaient que membre « associé ». C’est ce qui permit, en janvier 1918, à Wilson de dévoiler un programme de paix cohérent et complet devant le Congrès, les Quatorze Points[3], sans que les Alliées en fussent le moins du monde avertis. Les Allemands ne s’y sont pas trompés. Lorsque la fortune des armes leur échappa à l’automne 1918, c’est vers les États-Unis et en aucun cas vers la France ou le Royaume-Uni, que Berlin se tourna pour demander des conditions d’armistice dont la teneur était déjà connue, les Quatorze Points. Les Allemands purent ainsi obtenir des conditions d’armistice honorables, Wilson ayant quasiment imposé les Quatorze Points avant que les armées alliées n’atteignent et ne franchissent le Rhin, situation qui aurait alors provoqué un effondrement complet de l’Allemagne.

Et c’est ainsi que, même si la présidence de la conférence de la Paix a été confiée à Georges Clemenceau, il n’en demeure pas moins que la paix de 1919 était une pax americana. Pire, les intérêts de la sécurité de la France sur le Rhin face à une résurgence éventuelle du pangermanisme, ce qui a eu lieu, n’ont pas été pris en compte. La formation d’un État tampon sur la rive gauche du Rhin, pour faire glacis et protéger la frontière française d’une invasion allemande multiséculaire ne fut pas retenue comme option, et fut remplacée par une garantie américaine, en cas d‘agression allemande. Le comble fut atteint lorsque, dans un réflexe d’isolationnisme, le Congrès américain refusa de ratifier le traité de Versailles, ce qui conduisit à la disparition pure et simple de la garantie américaine.

Dans l’immédiat après-guerre, la position américaine se montra par ailleurs fort mercantile. Pour que les capitaux américains puissent s’investir en Allemagne, il importait aux banques américaines que l’économie allemande ne fût pas étouffée par le paiement des Réparations. Les États-Unis organisèrent donc deux conférences, l’une après l’occupation de la Ruhr par la France en 1924 pour les réduire, le Plan Dawes, et l’autre après le krach de 1929, pour les supprimer, le Plan Young. Pendant ce temps, les mêmes financiers américains exigeaient de la France qu’elle s’acquitte rubis sur l’ongle des dettes qu’elle avait contractées aux États-Unis durant la guerre. Cette mansuétude américaine vis-à-vis de l’ancien ennemi ne lui sera pas bénéfique, puisqu’ainsi inféodée à l’économie américaine qui avait investi en Allemagne des sommes colossales, la jeune République de Weimar subit de plein fouet et immédiatement les effets de la récession américaine. Il en sortira le nazisme trois ans plus tard.

La relation transatlantique dans la Seconde Guerre mondiale

Lors du Second conflit mondial, les choses furent tout aussi alambiquées. Le Président américain Franklin Delano Roosevelt, démocrate également, se trouve tout autant que Wilson confronté aux aspirations isolationnistes de sa population. C‘est ainsi qu’en juin 1940, il refusa par une sèche fin de non-recevoir l’alliance proposée par Reynaud, la France étant sur le point d’être submergée militairement par son ennemie héréditaire. Mais, cette fois ci, l’ennemi à terrasser était l’hydre nazie. Aussi, dès la déclaration de guerre en septembre 1939, se posant en « arsenal des démocraties », Roosevelt abrogea très rapidement la loi qui avait décrété un embargo sur les armes et il instaura la règle « cash and carry », c’est-à-dire que les Alliés devaient payer « cash » leurs fournitures d’armement et se charger eux-mêmes de leur acheminement dans leurs ports. C’est ainsi que Churchill, dont la Flotte aurait beaucoup plus un rôle de protection des lignes communications maritimes impériales que de jouer un nouveau Jutland, put acquérir dès l’été 1940 une cinquantaine de destroyers américains qui faisaient défaut à la Royal Navy.

Par la Charte de l’Atlantique, signée en plein Atlantique Nord entre Roosevelt et Churchill, sans pour autant devenir belligérants, les États-Unis avaient pris fait et cause pour le camp allié. Néanmoins, après Pearl Harbour, ce ne sont pas les États-Unis qui ont déclaré la guerre au IIIe Reich, mais l’inverse. C’est Hitler qui a déclaré la guerre aux États-Unis. Cette situation s’avéra capitale, car elle permit à Roosevelt d’imposer à ses chefs d’état-major qui n’y étaient pas tous favorables, l’option stratégique de « Germany first ». Il fallait d’abord écraser le Reich avant de se retourner contre le Japon.

Durant la guerre, en s’en tenant au seul cas français, l’attitude de Roosevelt n’a pas toujours été celle d’un allié bienveillant, notamment dans sa relation avec de Gaulle. Certes, de Gaulle, qui se trouvait en recherche de légitimité a souvent exaspéré son interlocuteur américain par son intransigeance. Ceci écrit, il est maintenant avéré que les déboires que la France a connus dans son Protectorat marocain au début des années cinquante trouvent leur origine dans l’encouragement vers l’indépendance que Roosevelt a discrètement fourni au Sultan Sidi Mohammed ben Youssef, lors de la Conférence d’Anfa en janvier 1943. Quant au Vietminh, s’il a pu prospérer avec aisance avant le retour de la France en Indochine en septembre 1945, le soutien effectif des services américains n’y est en rien étranger. Enfin, lors de la Libération, Roosevelt n’a reconnu le Gouvernement provisoire de la République française que fin octobre 1944, soit deux mois après la Libération de Paris. C’était quand même bien tard. De Gaulle, jamais avare de bons mots l’a souligné par un communiqué officiel cinglant : « La France prend acte que les États-Unis veuillent bien appeler son Gouvernement par son nom ! ».

La relation transatlantique dans la guerre froide

Au moment où Churchill prononçait son célèbre discours à Fulton, en déclarant qu’un « rideau de fer » s’était abattu sur l’Europe depuis la Baltique jusqu’à Trieste, la position américaine ne correspondait pas au maintien d’un engagement militaire en Europe. Tandis que l’armée Rouge ne démobilisait pas, et maintenait 180 divisions sur son glacis est-européen et sur son territoire en deçà de l’Oural, les États-Unis, a contrario, rapatriaient leurs « Boys ». Il convient de ne jamais perdre de vue que, si l’initiative du Traité de Washington revient aux États-Unis, la mise sur pied de l’OTAN, elle, correspond à une demande expresse et répétée des Européens aux Américains. En 1950, au moment où l’OTAN a commencé à faire l’objet de discussions transatlantiques, les États-Unis ne maintenaient déployés sur le territoire ouest-allemand que deux divisions.

Lorsque Harry S. Truman, à la fin de l’année 1950 a donné son accord à la participation américaine à la mise sur pied d’une organisation militaire déployée en Europe occidentale, il l’a fait à deux conditions :

- La première était que les Européens participent par des moyens significatifs à cet outil de défense collective, ce qui présupposait le réarmement de l’Allemagne, horresco referens[4] pour la France, cinq ans à peine après la fin de la guerre. Après la tragi-comédie de la Communauté européenne de défense (CED) qui visait à fondre des contingents nationaux dans un ensemble militaire intégré, le réarmement allemand était acté en 1955, mais avec des contraintes lourdes : l’absence de chef d’état-major général (équivalent d’un CEMA) et d’un quelconque État-major général qui auraient pu, l’un comme l’autre, rappeler des souvenirs fâcheux. La Bundeswehr n’avait à sa tête qu’un Inspecteur général pour en exercer le commandement organique, le commandement opérationnel étant exercé par l’OTAN (les corps d’armée de la Bundeswehr étant subordonnés directement aux commandements de théâtre otaniens d’AFCENT, à savoir Northag et Centag (North army groups et Center Army Group). Cette situation a duré jusqu’à la chute du Mur de Berlin, même si, après le retrait de la France du commandement intégré de l’OTAN, le commandement d’AFCENT est passé d’un officier général français à un allemand. C’est ici qu’il convient de rechercher le très fort tropisme otanien de l’armée allemande. Dans le même ordre d’idées, lorsque de Gaulle reçut Adenauer à Colombey, en octobre 1958, il subordonnait tout accord franco-allemand à la renonciation unilatérale de la RFA à l’acquisition de moyens nucléaires, renonciation écrite dans le marbre de la constitution, la de Gaulle voyait loin (le premier essai nucléaire français aurait lieu 18 mois plus tard).

- La seconde condition mise par Truman visait à établir que le commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR), fût toujours un officier général américain, et ceci pour une raison très simple : comme les forces américaines déployées en Europe comprenaient des moyens nucléaires tactiques (Honest John terrestres, et bombes d’avions), américains, seul le président américain pouvait en décider l’emploi et cet ordre ne pouvait être transmis qu’à un officier général américain. C’est également la raison pour laquelle le standing group de l’OTAN qui intégrait en son sein les cellules de planification destinées à définir les objectifs des frappes nucléaires en Europe ne se situait pas au sein de l’état-major de SHAPE à Rocquencourt, mais au Pentagone. Lorsque quinze ans plus tard, le général de Gaulle parlait d’une force nucléaire stratégique indépendante pour la France, il savait fort bien de quoi il parlait !

Ceci écrit, pour en revenir à de Gaulle, qui a souvent été caricaturé comme un anti américain un peu primaire, il ne faut jamais oublier que son raisonnement stratégique reposait sur deux piliers. l’indépendance n’était jamais dissociable de la solidarité interalliée.

En 1962, lors de la crise de Cuba, alors que Mac Millan, le Premier ministre britannique ergotait en faisant remarquer que Cuba ne se trouvait pas dans la zone couverte par le traité de Washington, le général de Gaulle a d’emblée et sans aucune restriction assuré le président Kennedy du soutien français, et ceci en des termes dénués de la moindre ambigüité « Les États-Unis trouveront la France à leurs côtés s’il devait y avoir une guerre ».

Dans un autre registre, même si la France s’est retirée du commandement intégré de l’OTAN et que les moyens militaires français ne participaient plus à la « défense de l’avant », elle n’a jamais quitté l’Alliance. Et même au sein de l’OTAN, des accords ont été rapidement signés entre le CEMA français Ailleret et le Saceur américain Lemnitzer. Ces accords Ailleret – Lemnitzer prévoyaient l’engagement de tout ou partie du corps de bataille français en Allemagne sous le contrôle opérationnel des alliés, le CEMA en conservant le commandement opérationnel.

C’est ainsi que, même si elle a subi des désaccords parfois profonds, la relation transatlantique a toujours fonctionné, certes avec des hauts et des bas, au cours du siècle dernier. Ce qui est différent aujourd’hui, c’est la forme qu’elle prend. Au XXe siècle, les désaccords – et Dieu sait s’il y en eut – se sont toujours exprimé et réglés sur le terrain diplomatique selon des codes de fonctionnement connus et légitimes. Dans la crise actuelle, au moins sur la rive américaine de l’Atlantique, les règles diplomatiques ont laissé la place à ce que les Anglo-Saxons dénomment un deal. Ces règles de fonctionnement sont peut-être adaptées aux négociations commerciales, certainement pas aux échanges géopolitiques.

- De Gaulle câble à de Lattre « Mon cher général, Stuttgart vous attend, même si elle ne vous désire pas ! »

- Du nom du ministre des Affaires étrangères de Guillaume II.

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatorze_points_de_Wilson

- Je suis saisi d’horreur en le rapportant.