À travers l’exemple des convois de l’Arctique, cet article montre comment la Seconde Guerre mondiale fit vaciller le droit maritime hérité du XIXe siècle. Entre capture et destruction, entre statut civil et usage militaire, les marins marchands se retrouvèrent dans un vide juridique qu’il fallut combler après 1945.

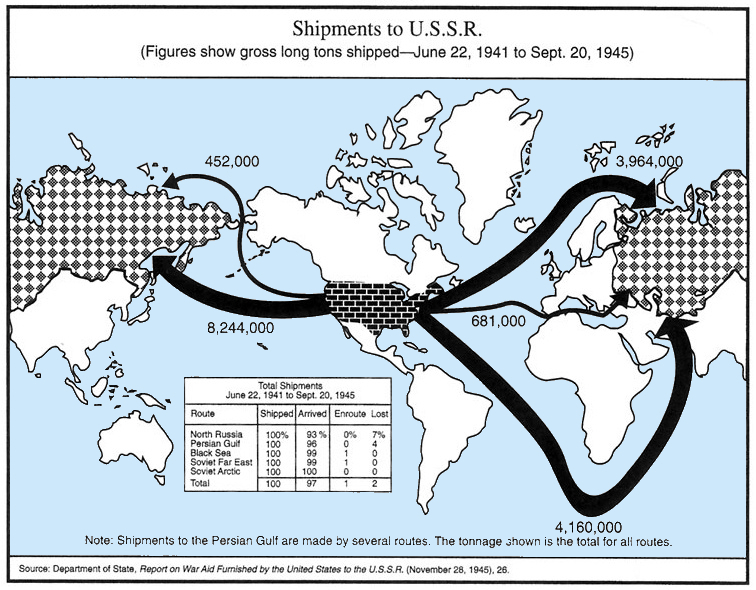

Entre 1941 et 1945, plus de 1 400 navires de commerce affrontèrent les glaces de la mer de Barents pour ravitailler l’Union soviétique.

Ils transportaient chars, vivres, carburant et munitions depuis la Grande-Bretagne ou l’Islande jusqu’à Mourmansk et Arkhangelsk.

Ces convois, désignés par les codes PQ et QP, furent parmi les plus périlleux de la guerre, harcelés par la Luftwaffe et les U-boote près d’un navire sur dix fut coulé.

Le soutien britannique et américain, décidé après le lancement de l’opération Barbarossa, permit à l’Armée rouge de poursuivre la lutte.

Ce passage de la Seconde Guerre mondiale n’est pas seulement logistique, il est aussi juridique et démontre l’inapplicabilité du droit de capture dans la guerre totale. Ce basculement a nécessité la refonte du droit humanitaire et du droit de la guerre navale.

Un droit hérité de la capture

En 1941, le droit de la guerre navale reposait encore sur les principes énoncés au début du siècle. Il distinguait clairement deux catégories :

- le navire de guerre, appartenant à l’État, arborant les signes distinctifs de son pavillon, commandé par un officier commissionné et doté d’un équipage soumis à la discipline militaire qui constituait un objectif militaire légitime ;

- le navire civil, défini a contrario comme un navire n’appartenant pas à la catégorie du navire de guerre, pouvait être visité et capturé par un navire de guerre en application du droit de prise. Ils étaient donc protégés des attaques directes.

Ce cadre, fut précisé par la Déclaration de Londres (1909) — jamais entrée en vigueur mais reflétant en partie la pratique coutumière — qui visait à limiter la guerre en mer : un navire de commerce pouvait être capturé, mais la destruction sans évacuation préalable de son équipage était prohibé — on désigne ces règles par le terme de cruiser rules.

La Première Guerre mondiale mit à mal cette distinction. Les sous-marins, incapables de recueillir les équipages, multiplièrent les attaques sans avertissement.

Le Protocole de Londres du 6 novembre 1936, signé par l’Allemagne, confirma cette obligation et l’étendit à la guerre sous-marine ce qui, en droit du moins, conduisait quasiment à l’interdire : « Un navire de commerce ne peut être coulé sans que les passagers, l’équipage et les papiers de bord aient été mis en sûreté. (…) Les embarcations du bord ne sont pas réputées être un lieu sûr, sauf si la sécurité des passagers et de l’équipage est assurée, eu égard à l’état de la mer, aux conditions météorologiques et à la proximité d’un secours. »

Exception notable : ces garanties cessaient de s’appliquer en cas de résistance ou de tentative d’évasion. En pratique, certains comportements — tir, manœuvres d’échappement, navigation en convoi sous ordres militaires — pouvaient être assimilés à une résistance ou à une évasion au sens de cette règle.

Ce droit, fondé sur la prise, allait se heurter à une guerre de masse où la destruction ne pouvait que remplacer la capture.

Des navires civils aux fonctions militaires

Les convois de l’Arctique rassemblaient des navires de commerce battant plusieurs pavillons, principalement britannique et américain.

Côté britannique

La plupart des cargos furent réquisitionnés par l’Amirauté. Leur équipage et leur capitaine restaient civils, mais ce dernier recevait des ordres de la Royal Navy.

Certains de ces navires étaient armés et embarquaient un détachement de marins militaires pour servir les pièces d’artillerie — dans le cadre du programme DEMS (Defensively Equipped Merchant Ships).

Ces bâtiments restaient des biens privés placés sous contrôle militaire.

Côté américain

Les navires appartenaient à des entreprises privées opérant dans le cadre du Lend-Lease Act, avec des équipages civils sous contrat, payés “à la course” pour chaque traversée. Escortés par la Navy, ils n’étaient ni mobilisés ni incorporés, mais participaient pleinement à l’effort logistique allié — et donc exposés aux mêmes risques que les bâtiments militaires.

Ces bâtiments restaient des navires de commerce, ils n’étaient pas, au sens strict, des navires auxiliaires de guerre faute de conversion formelle selon la Convention VII de La Haye.

Le droit prévoyait donc pour les belligérants : la possibilité de les visiter et de les capturer ou de manière exceptionnelle de les couler sous réserve d’avoir mis à l’abri l’équipage (Sous-entendu : à bord d’un autre navire, en raison des conditions météorologiques extrêmes de l’Arctique).

En pratique, cette condition était illusoire : aucun sous-marin ne pouvait secourir un équipage sans se condamner à être détruit. Les attaques sans avertissement devinrent la norme. L’objectif n’était pas la capture mais la destruction.

Ces navires, civils par statut mais militaires par fonction, plaçaient leurs équipages dans un vide juridique important.

Des marins sans statut clair

La Convention de Genève de 1929 protégeait les prisonniers de guerre, mais uniquement les membres des forces armées régulières ou assimilées.

Les marins civils britanniques et américains ne relevaient d’aucune catégorie définie. Ils n’étaient ni combattants (au sens du droit de 1929), ni civils protégés (cette notion n’existait pas encore).

Leur seule protection résidait dans la coutume maritime (cruiser rules, sauvetage en mer) et dans l’esprit d’humanité consacré par la clause de Martens.

Ces garanties s’effritèrent dans la guerre totale : capture aléatoire des officiers, abandon des équipages en mer, refus de secours.

Ces marins se trouvaient dans une zone grise du droit : civils par statut, combattants par fonction, invisibles pour les conventions.

L’évolution du droit après 1945

L’expérience des convois de l’Arctique révéla les limites du droit classique de la guerre navale. Elle inspira la refonte progressive du droit humanitaire moderne.

En 1949 — Les IIe et IVe Conventions de Genève protègent les blessés, malades et naufragés des forces armées (IIe) et les civils capturés ou secourus (IVe). Pour la première fois, les “personnes civiles protégées” entrent dans le droit positif.

En 1977 — Le Protocole additionnel I (art. 51 §3 et 52 §2) introduit la notion de participation directe aux hostilités : un civil ou un bien civil perd sa protection pendant la durée de sa contribution effective à la guerre.

Le Manuel de San Remo rassemble et systématise les règles coutumières applicables aux navires civils employés à des fins militaires : un navire marchand peut être attaqué s’il agit au profit d’opérations militaires — transport, renseignement, ravitaillement — mais son équipage demeure protégé en cas de capture ou de naufrage.

Ces principes sont aujourd’hui repris par le Manuel français de droit des opérations militaires (2022), qui confirme que les navires civils ne perdent leur protection qu’en cas de participation directe aux hostilités, et pour la durée de cette participation.

Dans le droit contemporain la protection ne dépend plus uniquement du statut du navire (civil), mais de sa participation effective dans le conflit. Les équipages de navires ayant participé directement aux hostilités demeurent protégés en cas de capture ou de naufrage, dès lors qu’ils cessent toute activité militaire.

Conclusion : Une frontière mouvante entre commerce et combat

La distinction classique entre navires de guerre et navires de commerce, entre marins civils et combattants, entre capture et destruction, s’estompa dans le tumulte de la guerre totale.

Ce brouillage annonce les débats contemporains sur la flotte stratégique, les réquisitions civiles et les navires à utilisation duale.

Dans un prochain article, nous explorerons l’impact de la guerre totale sur le droit de la guerre navale, à travers le cas de la guerre sous-marine illimitée et le procès Dönitz.

CR1 Alexandre LAMOUR

Pour aller plus loin

Quelques références pour approfondir ou comprendre la genèse de cet article :

- La mer cruelle – Nicholas Monsarrat, excellent roman sur les convois de l’Atlantique et de l’Arctique. Indispensable pour comprendre la guerre en mer.

- La Bataille des convois de Mourmansk, 1941–1945 – Jean-Jacques Antier, une référence historique française, qui a inspiré cet article.

- Les minutes du procès Dönitz à Nuremberg – pour comprendre la controverse autour de la guerre sous-marine illimitée.

- Un excellent article de synthèse sur Wikipédia : Arctic convoys of World War II.

Manuel de droit des opérations militaires (2022)