18 janvier 532 : Justinien 1er réprime la sédition Nika (Constantinople) .

La sédition Nika est un soulèvement populaire à Constantinople qui fait vaciller le trône de l’empereur Justinien en 532. Bien que nous disposions des témoignages capitaux de Jean Malalas, de Procope de Césarée, du Chronicon Paschale et de Théophane le Confesseur, de nombreuses zones d’ombres subsistent quant au déroulement de cet événement majeur. En grec, Nika peut signifier « victoire », « Sois vainqueur » ou « Remportons la Victoire » à cause de son cri de ralliement.

Les causes de cette révolte sont multiples et en partie incertaines. Elle est sûrement provoquée par l’aristocratie de la capitale, globalement hostile à un empereur issu d’un milieu modeste, d’autant que sa femme, l’impératrice Théodora, vient du milieu du spectacle, particulièrement méprisé à l’époque. Procope de Césarée va jusqu’à affirmer qu’elle se serait prostituée mais rien n’accrédite cette idée, le milieu du théâtre dans lequel elle a baigné étant souvent considéré au même niveau que la prostitution pour l’élite byzantine. En outre, la politique fiscale de l’empereur, particulièrement lourde, contribue à la grogne croissante et est jugée responsable de la sédition par Procope de Césarée, Jean le Lydien ou Zacharie le Rhéteur. Toutefois, les mesures incriminées par ces chroniqueurs semblent parfois postérieures à la révolte. Enfin, le rôle des factions ou des dèmes est incontournable. Ceux-ci sont des éléments centraux de la vie urbaine des débuts de l’Empire byzantin. Ils désignent les équipes concourant lors des courses de chars, les événements sportifs les plus populaires de l’époque. Au nombre de quatre (les bleus, les rouges, les blancs et les verts), ils ont chacun un attelage mais deux couleurs dominent : les bleus et les verts. En outre, ces dèmes sont aussi le reflet des rivalités socio-économiques entre les différentes catégories des populations urbaines. En ce sens, leur opposition, qui prend souvent des tournures violentes, n’est pas uniquement sportive et ils sont parfois à l’origine d’émeutes, à Constantinople ou ailleurs. Plus encore, les empereurs prennent souvent le parti de soutenir l’un ou l’autre de ces dèmes, jugé plus proche de la politique qu’ils mènent. Dans le cas de Justinien, il semble que ce sont les bleus qui sont privilégiés alors que les excès des verts sont souvent durement réprimés.

Les causes de cette révolte sont multiples et en partie incertaines. Elle est sûrement provoquée par l’aristocratie de la capitale, globalement hostile à un empereur issu d’un milieu modeste, d’autant que sa femme, l’impératrice Théodora, vient du milieu du spectacle, particulièrement méprisé à l’époque. Procope de Césarée va jusqu’à affirmer qu’elle se serait prostituée mais rien n’accrédite cette idée, le milieu du théâtre dans lequel elle a baigné étant souvent considéré au même niveau que la prostitution pour l’élite byzantine. En outre, la politique fiscale de l’empereur, particulièrement lourde, contribue à la grogne croissante et est jugée responsable de la sédition par Procope de Césarée, Jean le Lydien ou Zacharie le Rhéteur. Toutefois, les mesures incriminées par ces chroniqueurs semblent parfois postérieures à la révolte. Enfin, le rôle des factions ou des dèmes est incontournable. Ceux-ci sont des éléments centraux de la vie urbaine des débuts de l’Empire byzantin. Ils désignent les équipes concourant lors des courses de chars, les événements sportifs les plus populaires de l’époque. Au nombre de quatre (les bleus, les rouges, les blancs et les verts), ils ont chacun un attelage mais deux couleurs dominent : les bleus et les verts. En outre, ces dèmes sont aussi le reflet des rivalités socio-économiques entre les différentes catégories des populations urbaines. En ce sens, leur opposition, qui prend souvent des tournures violentes, n’est pas uniquement sportive et ils sont parfois à l’origine d’émeutes, à Constantinople ou ailleurs. Plus encore, les empereurs prennent souvent le parti de soutenir l’un ou l’autre de ces dèmes, jugé plus proche de la politique qu’ils mènent. Dans le cas de Justinien, il semble que ce sont les bleus qui sont privilégiés alors que les excès des verts sont souvent durement réprimés.

C’est à l’occasion des courses annuelles du mois de janvier que la révolte éclate. Le déroulement exact des événements n’est pas précisément connu car les chroniqueurs divergent entre eux. Dès le début de la semaine de courses hippiques, les verts font preuve de leur mécontentement au travers des doléances qu’ils présentent à l’empereur. Celui-ci reste insensible à leurs demandes et les verts quittent l’hippodrome en signe de protestation. Toutefois, ces tensions restent relativement classiques dans la vie urbaine de Constantinople. Le tournant intervient le 1er janvier quand l’administration municipale se saisit de trois membres des factions, accusés de troubles à l’ordre public. Deux sont des verts mais l’un d’eux est un bleu, et tous les trois sont condamnés à la pendaison. Toutefois, l’exécution de deux d’entre eux (un des verts et le bleu) échoue car la corde cède à deux reprises. La foule, déjà mécontente de ces sentences, prend fait et cause pour les deux miraculés et décide de les soutenir. Ils parviennent à se réfugier dans l’église Saint-Conon située à proximité mais le préfet de Constantinople envoie des soldats les récupérer. Il n’en faut pas plus pour que la foule se mette en travers et tue les soldats. Dès lors, une alliance de fait unit les bleus et les verts contre un pouvoir impérial perçu comme excessivement répressif.

Le 13 janvier, les courses hippiques continuent à l’hippodrome mais les factions décident d’exprimer leur colère. Dans un premier temps, elles demandent que les deux condamnés soient graciés, sans obtenir satisfaction. Finalement, à la vingt-deuxième course de la journée, ils commencent à crier « Nika » (« Sois vainqueur » ou « Remportons la victoire »), le terme qui donne son nom à la sédition. Leur action n’a alors rien de politique et ne cherche pas expressément à renverser l’empereur mais la situation dégénère très vite. La manifestation se transforme en émeute quand des individus déclenchent des incendies dans la ville, notamment sur le forum de Constantin. Les flammes se répandent rapidement à travers différents quartiers. Justinien tente de réagir en offrant une nouvelle journée de courses mais cette concession ne suffit pas à calmer les émeutiers qui incendient les bains de Zeuxippe ou encore le palais du préfet. C’est le centre même de la ville, à proximité directe du palais impérial, qui est le théâtre de cette révolte. Les bleus et les verts dirigent leur colère vers des membres honnis du gouvernement comme Eudémon, le préfet de Constantinople, Jean de Cappadoce ou le juriste Tribonien. Justinien envoie plusieurs émissaires (Constantiolus, Mundus et Basilidès) pour recueillir les exigences des émeutiers. Quand il en prend connaissance, il accepte de congédier les personnalités visées et les remplace par les mêmes émissaires. Cependant, cette concession ne parvient pas, là encore, à rétablir le calme dans la villa.

Le 15 janvier, Justinien est littéralement encerclé au sein du Palais impérial, dans une situation des plus précaires. Il fait appel au général Bélisaire afin qu’il envoie des troupes pour briser le cercle des émeutiers. Toutefois, leur attaque intervient alors même qu’un groupe de prêtres agit comme médiateur. Or, les forces impériales les bousculent violemment et suscitent la colère de la foule. Bientôt, les soldats doivent battre en retraite alors que la violence des émeutiers redouble d’intensité. Les incendies reprennent, atteignant l’église Sainte-Sophie et la place de l’Augusteon. Des pilleurs profitent de la situation et un véritable climat d’anarchie règne dans les rues. Selon Jean le Lydien, « La ville n’était plus qu’un amas de collines noirâtres, comme à Lipari ou au Vésuve. Elle était pleine de fumée et de cendres ; l’odeur de brûlé répandue partout la rendait inhabitable, et sa vue inspirait au spectateur une terreur mêlée de pitié ».

Justinien est dans une position critique alors qu’il n’est plus entouré que d’une poignée de fidèles. Pour reprendre la main, il doit faire appel aux forces situées à proximité de Constantinople, notamment les garnisons de l’Hebdomon à moins de trente kilomètres de la capitale impériale. Elles arrivent sur place le 17 janvier et commencent à mater les factieux, sans parvenir à rejoindre le Palais impérial. En outre, il demande aux deux neveux d’Anastase, Hypatios et Pompée, de rentrer chez eux. Ceux-ci représentent des candidats potentiels au trône impérial et Justinien espère probablement les éloigner du Palais impérial où ils pourraient fomenter un coup d’État. Entre-temps, l’empereur se présente à l’hippodrome où il promet l’amnistie aux émeutiers et assure prendre l’entière responsabilité des événements survenus depuis le début de la sédition. Une nouvelle fois, il ne parvient pas à convaincre de sa bonne foi et subit les huées de la foule.

Le 18 janvier, alors qu’Hypatios se dirige chez lui, il est rapidement intercepté par les rebelles. Ceux-ci veulent désormais renverser l’empereur et recherchent un prétendant au trône impérial. Or, Hypatios jouit de sa parenté avec Anastase et de son expérience militaire qui en font un candidat crédible. Il est difficile de savoir si Hypatios accepte de son plein gré de prendre la tête de ce soulèvement politique mais Procope de Césarée assure qu’il saisit cette occasion pour mettre en œuvre de vieilles ambitions. Quoi qu’il en soit, il est proclamé empereur sur le forum de Constantin. Les rebelles se divisent ensuite sur la marche à suivre. Certains veulent se rendre au Palais impérial pour déposer Justinien mais d’autres conseillent la prudence et comptent sur un dénouement pacifique, espérant que Justinien se rendra à l’évidence et cédera son trône. Hypatios désire agir rapidement et prend parti pour la première solution. Il se rend alors à l’hippodrome où il s’assied sur le siège impérial. Or, un passage direct existe entre l’hippodrome et le Palais impérial. Il s’agit donc d’une première étape avant une prise effective du pouvoir.

Au Palais impérial, Justinien est confronté à un dilemme. Il sait que le cours des événements lui est profondément défavorable et il craint à tout moment que des éléments du Palais impérial ne se détournent de lui, jugeant cette cause désespérée. Il semble d’ailleurs que les gardes du palais soient plutôt favorables à la rébellion. Toutefois, il conserve encore le contrôle sur la plupart des troupes impériales, notamment celles de Bélisaire tandis que des renforts peuvent encore venir à Constantinople. Face à ce choix qui doit déterminer la suite de son règne, Justinien semble un temps opter pour la fuite. Il rassemble son trésor sur un dromon qui s’apprête à appareiller, probablement pour Héraclée de Thrace. Il ne s’agit pas nécessairement d’un abandon du pouvoir car Justinien espère sûrement recevoir le soutien des troupes situées à l’extérieur de Constantinople. Cependant, une telle fuite constituerait un constat d’échec à même de fragiliser fortement la légitimité de Justinien. Selon de nombreux récits des événements, souvent repris par les historiens modernes, c’est là qu’intervient l’impératrice Théodora dont l’influence sur son mari est importante (quoique parfois exagérée).

Dans Les Guerres de Justinien, Procope de Césarée rapporte le discours de Théodora, dans lequel elle blâme toute idée de fuite, car cela signifierait abandonner toute légitimité à siéger sur le trône impérial et une honte éternelle : « Mes Seigneurs, la situation actuelle est trop grave pour que nous suivions cette convention qui veut qu’une femme ne parle pas pendant un conseil d’hommes. Ceux dont les intérêts sont menacés par un danger d’une extrême gravité ne devraient penser qu’à se tenir à la ligne de conduite la plus sage et non aux conventions. Quand il ne resterait d’autre moyen de salut que la fuite, je ne voudrais pas fuir. Ne sommes-nous pas tous voués à la mort dès notre naissance ? Ceux qui ont porté la couronne ne doivent pas survivre à sa perte. Je prie Dieu qu’on ne me voie pas un seul jour sans la pourpre. Que la lumière s’éteigne pour moi lorsqu’on cessera de me saluer du nom d’impératrice ! Toi, autokrator [en désignant l’Empereur], si tu veux fuir, tu as des trésors, le vaisseau est prêt et la mer est libre. Mais crains que l’amour de la vie ne t’expose à un exil misérable et à une mort honteuse. Moi, elle me plaît, cette antique parole : que la pourpre est un beau linceul ! »

Il est difficile de savoir si ce discours a réellement été prononcé par Théodora ou s’il s’agit d’un embellissement de l’histoire par Procope de Césarée. La dernière phrase, la plus célèbre, est une référence à Denys de Syracuse. Selon Pierre Maraval, il s’agirait d’un effet de style de Procope de Césarée qui n’était pas présent sur les lieux. Il reprend largement la thèse d’Averil Cameron dans son étude sur Procope de Césarée. En revanche, Georges Tate estime que cette intervention pourrait être authentique, s’appuyant sur le fait que Justinien pensait effectivement à la fuite et qu’il fallait l’action d’une personne susceptible de l’influencer pour l’en dissuader. Quoi qu’il en soit, le choix de rester est primordial car la possession de Constantinople est essentielle pour tout candidat à la pourpre impériale, tant le pouvoir est associé à la cité impériale.

En outre, sur le terrain, les événements basculent dans un sens favorable à l’empereur. Bélisaire rassemble ses troupes alors que Narsès, un autre général, rallie à la cause impériale les bleus, en leur offrant des cadeaux et en leur rappelant le soutien de l’empereur à leur endroit. Alors que la puissance de la sédition reposait sur l’union des deux factions, elle est désormais divisée. Bélisaire et Mundus peuvent encercler l’hippodrome, dans lequel sont massés les rebelles autour d’Hypatios. Mundus pénètre dans ce lieu par la porte kokhleias et Bélisaire par la porte des morts, située en face. D’autres généraux comme Basilidès interviennent aussi et les troupes loyalistes prennent rapidement le dessus dans cet espace plus facilement contrôlable que le dédale des rues constantinopolitaines. Bientôt, l’intervention tourne au massacre des rebelles. Le nombre des victimes est très important, souvent exagéré par les auteurs de l’époque mais il pourrait s’être élevé à 30 000 morts, dans tout l’empire d’Orient, et aux suites de nombreux procès de notables et militaires, qui seront exécutés pour le motif de haute trahison. Hypatios est capturé et amené devant l’empereur. Il tente de le convaincre qu’il a été couronné de force et qu’il espérait livrer les rebelles aux soldats de Justinien en les rassemblant dans l’hippodrome. Toutefois, Justinien ne lui accorde aucun crédit et le fait exécuter le lendemain. Pompée subit semble-t-il le même sort, bien que sa participation aux émeutes ne soit pas évidente. Probus, un autre neveu d’Anastase qui avait fui la ville lors de la révolte, est exilé quelque temps, mais il est finalement réhabilité et ses biens lui sont rendus.

18 janvier 1641 : naissance de François Michel Le Tellier Louvois qui fut un des principaux ministres de Louis XIV

Hiérarchie et discipline furent les soucis constants de Louvois. Il ne put abolir la vénalité des grades de colonel et de capitaine : aussi les régiments restaient-ils propriétés de leurs officiers. Mais Louvois réprima les abus, sévissant contre l’absentéisme des officiers (en 1674 en pleine campagne, on vit encore des régiments presque sans officiers présents !). Il réprima aussi le pillage, lequel était généralement excusé par l’arriéré de solde et le retard du ravitaillement. Dans la même optique, il fonda, au nom de Louis XIV, l’hôtel des Invalides, dont il se fit lui-même directeur d’hôpital et administrateur général. Particulièrement attaché à cet immense complexe architectural, il souhaitait d’ailleurs y reposer à sa mort.

Il interdit aux soldats de se livrer à des exactions : jusqu’alors, les pillages militaires étaient tolérés, notamment pour compenser les retards dans le versement des soldes. Il ne fut guère apprécié des militaires. Ces derniers se méfiaient de ce grand commis de l’État qui se permettait de leur donner des ordres et n’hésitait pas à sévir contre l’absentéisme des officiers. Les officiers disposaient d’enveloppes pour payer et équiper les nouvelles recrues, mais ce système entraînait de nombreux abus. Certains supérieurs dotaient leurs hommes d’uniformes et de chaussures de mauvaise qualité et empochaient la différence. On usait du même stratagème avec la nourriture, achetée à vil prix. Dernière filouterie : les officiers n’hésitaient pas à gonfler artificiellement les effectifs placés sous leur commandement afin d’empocher le surplus de solde.

Il interdit aux soldats de se livrer à des exactions : jusqu’alors, les pillages militaires étaient tolérés, notamment pour compenser les retards dans le versement des soldes. Il ne fut guère apprécié des militaires. Ces derniers se méfiaient de ce grand commis de l’État qui se permettait de leur donner des ordres et n’hésitait pas à sévir contre l’absentéisme des officiers. Les officiers disposaient d’enveloppes pour payer et équiper les nouvelles recrues, mais ce système entraînait de nombreux abus. Certains supérieurs dotaient leurs hommes d’uniformes et de chaussures de mauvaise qualité et empochaient la différence. On usait du même stratagème avec la nourriture, achetée à vil prix. Dernière filouterie : les officiers n’hésitaient pas à gonfler artificiellement les effectifs placés sous leur commandement afin d’empocher le surplus de solde.

Louvois, travailla à donner au roi une armée efficace, par un entretien amélioré et une discipline plus rigoureuse, mais il voulut qu’elle soit plus supportable aux populations. Il ne fut jamais un militaire et resta avant tout un administrateur. Cependant, ce Robin et homme de Cour fut plus proche des militaires qu’on a pu le penser. Cela convenait à son tempérament brutal et à la dureté de son caractère. Aussi son nom reste-t-il attaché à l’histoire de l’armée française.

Bien des choses ont changé aux alentours de 1678. La France ayant dû faire face à une coalition continentale a été menacée d’une coalition générale, l’Angleterre n’étant pas une alliée sûre. Louis XIV, en attendant de pouvoir éventuellement profiter de la succession d’Espagne, a mis un terme à sa volonté de conquêtes. Avec Louvois et Vauban, dans le cadre de la « stratégie de cabinet » qui s’est instauré depuis 1674, le roi a opté pour une amélioration des frontières, les « Réunions ». Si la paix est troublée, la France connaît dix années sans guerre véritable, dix années de paix relative, ou Louvois a tout loisir de perfectionner l’armée en vue de la mission nouvelle qui lui est assignée : garder le territoire du royaume à l’abri d’une ceinture de fortifications, sans pour autant lui ôter ses capacités de manœuvre.

Triomphe de la prudence dans le domaine stratégique, prudence devenue plus que jamais indispensable avec la montée des périls accumulés par les réactions à la politique de Louis XIV, la délivrance de Vienne renforçant les Habsbourg, et la révolution d’Angleterre faisant passer ce pays aux mains d’un adversaire délibéré du roi. Quelques chiffres traduisent l’effort militaire réalisé en France pendant cette période de paix :

- L’armée réduite de moitié après la paix de Nimègue, il reste à entretenir 130 000 hommes environ contre 60 000 hommes entre la paix des Pyrénées et la guerre de Dévolution, et 95 000 hommes entre cette dernière et la guerre de Hollande.

En 1684, une augmentation assez sensible de l’armée se produit, à cause de la guerre contre l’Espagne. Cette augmentation sera maintenue, la victoire de l’empereur sur les Turcs incitant à ne pas relâcher l’effort. Quand éclate la guerre de la Ligue d’Augsbourg, les effectifs sont doublés dès 1688. Leurs total atteindra 387 520 hommes en 1690 (troupes de campagne et troupes de garnison), soit 100 000 hommes de plus que ceux atteints pendant la guerre de Hollande. L’augmentation du nombre et de la qualité des troupes font de l’armée la première activité nationale dans le royaume. Cela se traduit par la place qu’occupent les dépenses militaires dans le budget du roi. Avec 54 millions de livres en 1683, soit 47 % du total des dépenses, en comprenant 8 % pour les fortifications, l’armée vient loin devant la marine (9,5 %), la Cour (8,5 %) et les bâtiments royaux (6,27 %).

Le budget de la guerre et des fortifications passa de 47 % des dépenses du roi en 1683 à 51 % avec la guerre en 1687, 63 % en 1690, 71 % en 1691. Dans le même temps, les dépenses de la marine et des galères montaient de 9,5 % à 10 %, 14 % et 16 %. Entre 1683 et 1691, les dépenses militaires avaient augmenté de 92 %, celles de la marine de 67 %. Louvois rappelait sans cesse à ses subordonnés à la plus grande exactitude, il n’agit pas autrement dans les dépenses de la guerre que Colbert dans celles des départements dont il avait la charge.

Les problèmes de la formation des officiers préoccupèrent Louis XIV et Louvois qui allèrent jusqu’à une mesure révolutionnaire, l’institution des compagnies de cadets. Au moment de la guerre de Hollande, les académies, qui, au début du siècle, avaient enseigné aux jeunes gens les armes et un peu de fortification, avaient à peu près disparu. On apprenait la guerre comme cadet ou volontaire dans la compagnie d’un parent.

Ainsi voyait-on dans les régiments des jeunes gens, quelquefois âgés de moins de douze ans. Ils étaient si nombreux que Louis XIV et Louvois imposeraient aux futurs officiers une formation plus régulière. Les compagnies de mousquetaires semblent avoir constitué assez tôt une pépinière d’officiers. En 1663, le régiment du Roi fut également crée dans ce but, et aux compagnies de gardes du corps réorganisées en 1664 furent adjoints des cadets. Lors de la nominations des colonels des vingt-sept régiments créées en 1684, quinze venaient du régiment du roi où ils avaient atteint le grade de capitaine.

Au total, c’est un corps d’au moins 20 000 officiers qui était sur pied en 1690. Encore Louvois conseillait-il par mesure d’économie, plutôt que d’augmenter le nombre des régiments, d’augmenter celui des bataillons par régiments pour éviter d’accroitre le nombre des officiers d’état-major. Pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg, il fut cependant beaucoup demandé à la noblesse pour encadrer une armée dont les pertes étaient fortes.

Louvois poursuivra jusqu’à la fin une véritable politique de promotion du militaire dans l’État et la société. L’Ordre du Saint-Esprit fut ouvert plus largement aux gens de guerre. À la mort de Louvois fut institué un ordre spécifiquement militaire, l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis. Cette création était en quelque sorte le complément de l’institution des Invalides.

Les efforts demandés au pays lors de la guerre de la Ligue d’Augsbourg revêtirent des proportions jamais atteintes auparavant. En 1895, le Lieutenant-colonel Victor Belhomme, à partir des ordonnances, calcula les effectifs atteints par l’armée française en 1690, à la veille de la mort de Louvois. Il arrivait au chiffre de 277 000 officiers et hommes de troupes pour l’infanterie, 65 000 pour les troupes montées (Maison du roi, gendarmerie, cavalerie et dragons), soit environ 340 000 pour la Maison du roi et les troupes réglées, parmi lesquels en comptant 75 000 militaires dans les corps « sur pied étranger » soit 17 % du total.

Les officiers étaient 19 276, soit un pour 21 dans l’infanterie et un pour neuf dans les troupes montée. Aux troupes réglées, il fallait encore ajouter des milices diverses (Milices royales, Milices locales, Petites milices). La France comptait alors 92 000 officiers et soldats de milice sous les armes, dont 25 000 pour les milices provinciales amenées à renforcer les troupes royales sur les frontières. On arrive ainsi, pour la seule armée de terre, au total jamais atteint de 435 000 hommes, sans compter les ingénieurs (276, en 1691), et la maréchaussée (3 500 à 4 000 « archers »).

Pour apprécier l’effort de guerre consenti par le royaume, il faudrait tenir compte des hommes dépendant du département de Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, secrétaire d’État de la Marine, soit 70 000 officiers de la marine et hommes d’équipage et ceux des milices garde-côtes, pour lesquelles on peut ramener à 100 000 le total.

Ces chiffres provoquent un certains scepticisme (André Corvisier). Il est impossible de fixer à un moment précis l’effectif réglementaire des armées du roi, car elles étaient composées d’unités qui, en dehors des corps permanents du temps de paix étaient constamment créées, supprimées, augmentées ou réduites. Il est évident que les effectifs réels sont toujours très inférieurs aux effectifs indiqués par les ordonnances. On peut retenir comme vraisemblable le chiffre d’environ 300 000 hommes réellement sous les drapeaux et étendard, dont la moitié était constituée par les troupes de campagne prêtes à marcher aux premiers ordres, notons l’importance relative des troupes de garnison (153 bataillons) réorganisées en 1679 et des milices qui donnaient aux deux tiers de l’armée française un rôle défensif, même si ces unités servaient de réserve pour l’armée de campagne.

La fortification fut une partie essentielle de l’activité de Louvois dans la période 1679-1689. La stratégie de cabinet s’était imposée depuis la mort de Turenne et la retraite de Condé. Cette stratégie n’excluait pas les militaires des consultations dont s’entourait le roi, mais elle impliquait que le souverain et son ministre de la guerre aient constamment recours aux conseils d’un petit nombre de techniciens. Parmi les plus écoutés se trouvèrent Vauban et Jules Louis Bolé de Chamlay, sur un plan différent, tous deux étaient amis de Louvois. Lors de la mort de Louvois le roi nomma à la direction général des fortifications Michel Le Peletier de Souzy, ami intime de celui-ci, afin de soulager le jeune Barbezieux, mais détachée du secrétariat de la guerre pour former un service quasi autonome, la direction des fortifications.

Sous le ministère de Louvois s’amorça l’évolution qui devait aboutir peu après sa mort à la constitution du corps des ingénieurs du roi, mais le mérite lui revient en grande partie. La surintendance des fortifications datait du XVIe siècle, et s’était structurée avec Sully qui assumait en même temps la charge de surintendant des bâtiments. Vauban était passé au premier rang, lorsque en 1668 la construction de la citadelle de Lille lui avait été confiée, de préférence à son maître le chevalier Louis Nicolas de Clerville, il devait succéder à celui-ci dans la charge de commissaire général des fortifications. Son rôle devint important quand Louis XIV et Louvois se rallièrent à l’idée du « pré carré ». Ainsi, pour la stratégie de cabinet qui s’était imposée, le roi eut auprès de lui un véritable état-major, animé par le ministre et composé d’hommes particulièrement compétents dans la guerre de siège qui s’était généralisée. Louvois appréciait Vauban en connaisseur. En toutes circonstances, il défend l’autorité de celui-ci face à ses subordonnés.

En 1692, Louis XIV considère la frontière de fer comme achevée et fait frapper une médaille qui porte cette formule : Securitati perpetuae.

En France, à partir de 1668, l’administration de l’artillerie est militarisée. Six compagnies, quatre de canonniers et deux de bombardiers sont créées. En 1671 est créé le corps des fusiliers du roi qui a pour mission la garde et le service de l’artillerie royale. Une école d’artillerie jouxtant l’universités de Douai est fondée par Louis XIV en 1679. La période 1679-1688 fut en France une époque féconde pour l’histoire de l’armement, Louvois se soucia également de l’utilisation que l’on faisait des armes. Aussi fait-il multiplier les exercices de tir, notamment sur les conseils de Chamlay, afin d’instruire les recrues et faire que les vieux soldats gardent l’entrainement. Malgré la dépense, ces exercices furent également nombreux dans l’artillerie. Sous la direction de Louvois et de l’inspecteur de l’artillerie Dumetz, cette arme fit en France de grand progrès, c’est en 1690 que Blondel établit les premières tables de tir commodes. Le modèle des pièces est rationalisé et standardisé dans un système connu sous le nom de « système de Vallière ». Louvois témoigna autant de soin pour le tir de l’infanterie. Un effort semblable fut fait pour les poudres et salpêtres (voir le Mémoire d’artillerie de Pierre Surirey de Saint-Remy).

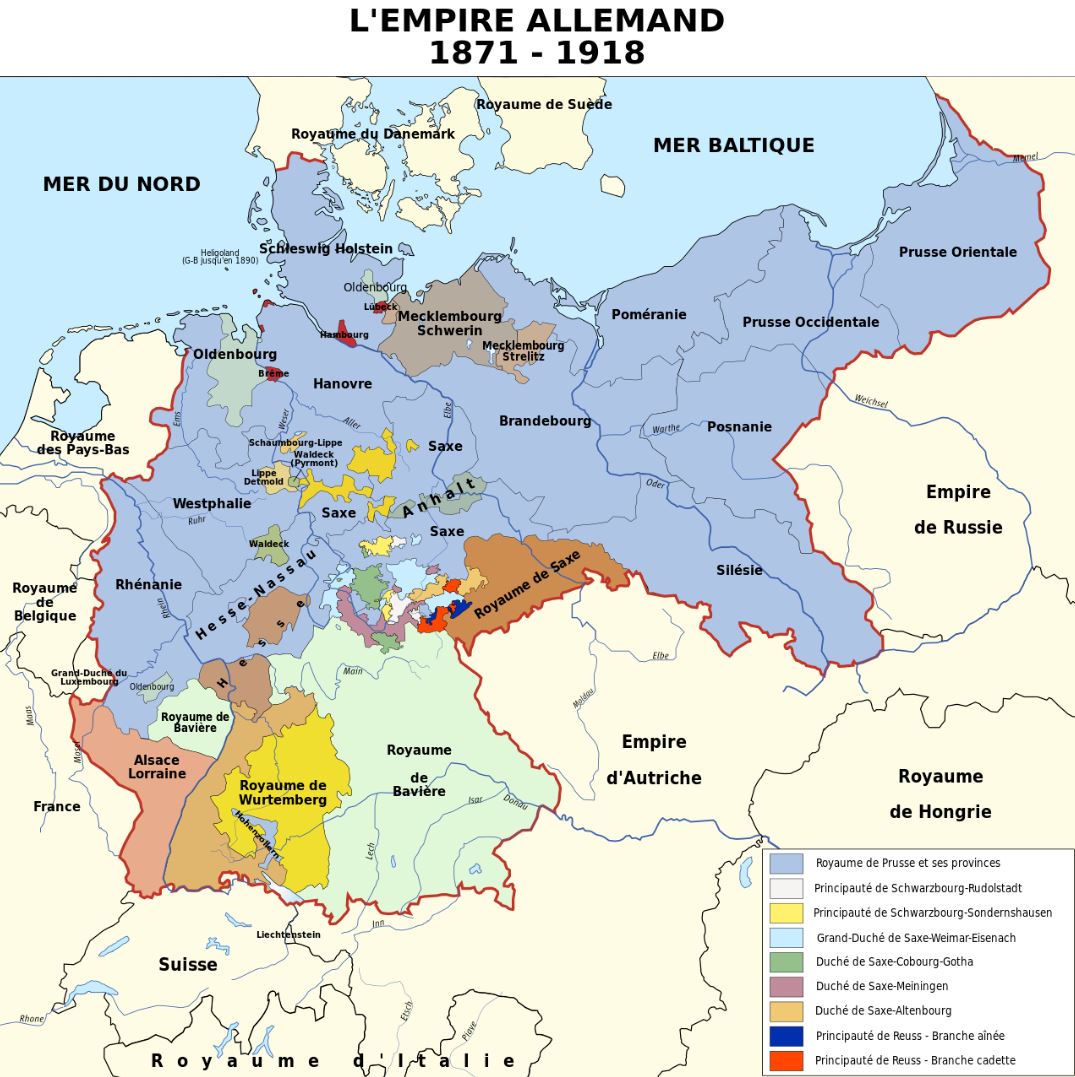

18 janvier 1871 : proclamation du Deuxième Reich et de l’Empereur Guillaume 1er dans la galerie des Glaces du château de Versailles.

L’Empire allemand était le premier État-nation de l’histoire de l’Allemagne. Deutsches Reich a été le nom légal de cet État de à . Juridiquement issu de la confédération de l’Allemagne du Nord créée en 1867, il rassemblait la plupart des États précédemment membres de la Confédération germanique à l’exclusion de l’Autriche, dans le cadre de la configuration dite « petite-allemande ». Son territoire a subi d’importantes pertes après la Première Guerre mondiale ; il a ensuite été étendu à l’Autriche et à d’autres régions frontalières à la suite des annexions et conquêtes du régime national-socialiste, et la désignation officielle de l’État a été changée en Reich grand-allemand (en allemand : Großdeutsches Reich) en 1943. Il s’est effondré de facto, sinon de jure, avec la défaite de 1945 face aux Alliés.

Le Reich allemand est né le par la proclamation du roi de Prusse Guillaume Ier comme empereur allemand au château de Versailles. Son ministre-président Otto von Bismarck, après l’échec du mouvement nationaliste de 1848, avait entrepris de réaliser l’unité au profit de la Prusse « par le fer et par le sang ». Sa politique a consisté à mettre fin à l’hégémonie autrichienne dans l’espace allemand par la guerre des Duchés en 1864 ; puis à assurer la domination de la Prusse par la dissolution de la Confédération germanique et la création d’une confédération de l’Allemagne du Nord après la guerre austro-prussienne de 1866 ; et enfin à rallier les États membres du Sud de l’Allemagne (Bade, Hesse, Wurtemberg, Bavière) par la guerre franco-allemande de 1870.

Juridiquement, la création du Reich se traduit par l’adhésion des États du Sud à la Confédération et par la transformation de la constitution fédérale.

Bien que se présentant comme l’État-nation de tous les Allemands, le Reich ne comprenait pas tous les territoires qui se considéraient comme allemands, notamment la partie germanophone de l’Autriche-Hongrie, qui faisaient encore partie de la Confédération germanique en 1866.

18 janvier 1879 : naissance du général Henri Giraud.

Henri Giraud, né le à Paris 13e et mort le à Dijon, est un général et homme politique français, grand-croix de la Légion d’honneur et médaillé militaire.

Général de brigade à partir de 1930, puis général d’armée à partir de 1936, il sert durant la Première Guerre mondiale, la guerre du Rif et la Seconde Guerre mondiale. Dans le cadre de ce dernier conflit, il tient un rôle important dans le processus qui mène à la libération de la France.

Général de brigade à partir de 1930, puis général d’armée à partir de 1936, il sert durant la Première Guerre mondiale, la guerre du Rif et la Seconde Guerre mondiale. Dans le cadre de ce dernier conflit, il tient un rôle important dans le processus qui mène à la libération de la France.

Partisan de la reprise de la lutte contre l’Allemagne nazie mais sans lien avec la France libre, il reçoit le soutien des Américains et fait figure de rival du général de Gaulle pour la direction des forces alliées françaises.

Après le débarquement allié de novembre 1942 et l’assassinat de l’amiral Darlan (24 décembre 1942), Giraud est durant plusieurs mois au pouvoir en Afrique française du Nord à la tête d’abord du Haut-commissariat de la France pour l’Afrique, puis du Commandement en chef français civil et militaire ; il a sous ses ordres l’Armée d’Afrique, engagée aux côtés des Alliés dans les opérations contre les Allemands et les Italiens.

Une partie de la Résistance intérieure se réclame également de son patronage et de son inspiration : c’est notamment le cas des organisations résistantes initialement sympathisantes de Vichy, ou qui ne se sont pas mises sous l’autorité du général de Gaulle, comme le réseau Alliance ou l’Organisation de résistance de l’Armée (ORA).

Comme Darlan6 qui l’avait envisagé le 1er, Giraud suprime la législation raciale par l’ordonnance du en Afrique du Nord, et ne rétablit pas le décret Crémieux pour ne pas perturber la levée des troupes musulmanes.

Les Alliés poussent Giraud et de Gaulle à s’entendre pour unifier les forces françaises : de juin à les deux généraux sont coprésidents du Comité français de Libération nationale (CFLN). Giraud est cependant évincé par de Gaulle, qui le prive progressivement de toute responsabilité, politique puis militaire, au sein des forces alliées.

Henri Giraud est élu député de la Moselle en 1946 et siège au Conseil supérieur de la guerre jusqu’en 1948.

18 janvier 1906 : Maurice Barrès est élu à l’Académie française.

Maurice Barrès est élu le à l’Académie française où il succède à José-Maria de Heredia et entre également à l’Académie de Stanislas comme membre associé. Il est élu la même année comme député de Paris (premier arrondissement, circonscription des Halles) le au premier tour de scrutin. Il siège alors au sein de l’Entente républicaine démocratique. Après avoir échoué aux élections de 1893 (Neuilly-Bourgogne), 1896 (Boulogne-Billancourt), 1898 (Nancy, troisième circonscription), 1903 (Paris, quatrième arrondissement), il ne cessera plus dès lors d’être député jusqu’à sa mort (élections générales des , , ).

Maurice Barrès est élu le à l’Académie française où il succède à José-Maria de Heredia et entre également à l’Académie de Stanislas comme membre associé. Il est élu la même année comme député de Paris (premier arrondissement, circonscription des Halles) le au premier tour de scrutin. Il siège alors au sein de l’Entente républicaine démocratique. Après avoir échoué aux élections de 1893 (Neuilly-Bourgogne), 1896 (Boulogne-Billancourt), 1898 (Nancy, troisième circonscription), 1903 (Paris, quatrième arrondissement), il ne cessera plus dès lors d’être député jusqu’à sa mort (élections générales des , , ).

Ses principaux discours de 1906 portent sur l’affaire Dreyfus et sur la loi de séparation des Églises et de l’État. Le , il défend la peine de mort. Le , un vif duel oratoire l’oppose à Jean Jaurès au Parlement, Barrès refusant la panthéonisation d’Émile Zola défendue par Jaurès. Adversaire politique mais ami de Jaurès et des pacifistes à la veille de la Grande Guerre, Barrès vint un des premiers s’incliner, le 1er, devant le corps de Jaurès, assassiné la veille par le nationaliste Raoul Villain.

À partir de 1910, Barrès lance une fameuse campagne pour les églises menacées par les effets de la loi de séparation de 1905. Il polémique avec Aristide Briand, écrit une lettre ouverte au ministre de l’Intérieur, lance une pétition signée de 450 artistes, et prononce à la Chambre les trois discours retentissants qui seront recueillis dans La Grande Pitié des églises de France (1914).

Lire sur THEATRUM BELLI : La Terre et les Morts (1899)

18 janvier 1911 : l’Américain Eugene Ely effectue le premier appontage de l’histoire.

Le 18 janvier 1911, le pilote américain Eugene Burton Ely réalise le premier appontage de l’histoire de l’aviation sur le pont de l’USS Pennsylvania (ACR-4), croiseur cuirassé de l’US Navy ancré dans la baie de San Francisco. Cette expérience, menée deux mois après son premier décollage depuis un navire, marque une étape déterminante dans le développement de l’aviation navale.

Eugene Burton Ely naît le 21 octobre 1886 à Williamsburg, dans l’Iowa. Il grandit à Davenport, sur les rives du Mississippi, où il termine sa huitième année d’études à la Davenport Grammar School en janvier 1901. Contrairement à certaines affirmations, les registres universitaires ne confirment pas qu’il ait fréquenté l’Iowa State University ou d’autres universités de l’État.

Ely commence sa carrière professionnelle comme chauffeur puis se tourne vers l’industrie automobile naissante comme vendeur, mécanicien et pilote de course. En 1904, il établit un record de vitesse entre Iowa City et Davenport au volant d’une Franklin rouge appartenant au révérend Smyth, un prêtre catholique de Cosgrove qui partage sa passion pour la conduite rapide. En 1907, il épouse Mabel Hall à San Rafael, en Californie.

Ely s’initie au pilotage en autodidacte, apprenant à voler sur un avion qu’il a lui-même réparé après un accident. Il devient rapidement un expert reconnu et rejoint en juillet 1910 l’équipe de démonstration aérienne de Glenn Curtiss, dont les exhibitions à travers le pays constituent souvent la première occasion pour des milliers d’Américains de voir un avion en vol.

Genèse du projet naval

À l’automne 1910, le secrétaire à la Marine George von Lengerke Meyer nomme le capitaine de vaisseau Washington Irving Chambers pour « observer tout ce qui sera utile à l’étude de l’aviation et de son influence sur les problèmes de la guerre navale ». Chambers comprend rapidement que la première étape cruciale pour prouver que l’avion peut opérer en mer consiste à démontrer que les décollages et atterrissages depuis des navires sont possibles.

En octobre 1910, Chambers assiste à l’une des premières grandes compétitions aériennes organisées à Belmont Park, dans l’État de New York. Il y rencontre Glenn Curtiss et Eugene Ely et leur fait une proposition : s’il fournit le navire, accepteraient-ils de tenter l’atterrissage à bord ? Ely, enthousiaste, accepte immédiatement.

La première expérience se déroule le 14 novembre 1910 à Norfolk, en Virginie. Une plateforme en bois d’environ 25,3 mètres est construite sur la proue du croiseur léger USS Birmingham. La plateforme est inclinée de 5 degrés et son bord avant se trouve à 37 pieds au-dessus de l’eau.

Ely arrive à Norfolk avec son avion le 13 novembre. Le lendemain matin, alors que le Birmingham appareille pour la baie de Chesapeake, les conditions météorologiques se dégradent avec du brouillard et de la pluie. Le navire doit jeter l’ancre au large d’Old Point Comfort. Ce n’est qu’à 15h00 que le temps commence à se dégager.

Malgré les conditions difficiles, Ely décide de tenter le décollage. Son biplan Curtiss Pusher est équipé de flotteurs légers sous les ailes en cas d’amerrissage forcé. Au moment de quitter la plateforme, Ely pique instinctivement vers l’eau pour accumuler de la vitesse mais commet une erreur de jugement : ses roues et son hélice touchent l’eau, cette dernière étant endommagée. L’eau salée éclabousse également ses lunettes, obscurcissant temporairement sa vision.

Avec un avion endommagé mais ayant prouvé l’objectif principal – qu’un avion peut décoller d’un navire – Ely cherche à se poser sur la terre ferme le plus rapidement possible. Il atterrit sur une plage près de Fort Monroe après moins de cinq minutes de vol, ayant parcouru une distance inférieure à trois miles.

Préparation de l’appontage

Suite au succès du décollage, même imparfait, la Marine décide d’organiser l’expérience inverse : l’atterrissage sur un navire. Le capitaine de vaisseau Charles Fremont Pond, commandant de l’USS Pennsylvania, supervise les préparatifs.

Une plateforme temporaire en bois de pin est construite sur le pont arrière du croiseur au chantier naval de Mare Island. Elle mesure 133 pieds et 7 pouces de long sur 31 pieds et 6 pouces de large (environ 40,7 mètres sur 9,6 mètres). Dix pieds de cette plateforme sont suspendus en angle au-dessus de la poupe avec une pente de quatre pieds.

Hugh Robinson, artiste de cirque et aviateur, conçoit et construit le système d’arrêt. Vingt-deux câbles en chanvre de Manille sont tendus en travers de la plateforme, espacés de trois pieds (environ 0,9 mètre) les uns des autres. Chaque câble est lesté par des sacs de sable placés de part et d’autre de la plateforme. Une toile de protection est installée à l’extrémité pour attraper l’avion si le système de câbles s’avère insuffisant.

L’avion d’Ely, un biplan Curtiss Pusher, est modifié avec l’installation de trois crochets métalliques sous le train d’atterrissage, conçus pour accrocher les câbles d’arrêt. Les ailes de l’appareil sont également allongées pour améliorer la maniabilité à basse vitesse.

Pour sa propre protection, Ely porte un casque de football rembourré et s’entoure le corps de chambres à air de vélo gonflées, au cas où les choses tourneraient mal et qu’il se retrouverait à l’eau.

Le vol du 18 janvier 1911

Le matin du 18 janvier 1911, des milliers de spectateurs se massent sur les collines environnantes et à bord d’embarcations dans la baie de San Francisco pour assister à la tentative. L’USS Pennsylvania est ancré près de l’île Mare.

Avant le décollage, le capitaine Pond propose à Ely de prendre la mer et d’orienter le navire face au vent pour faciliter l’atterrissage. Les vents dans la baie soufflent à 10-15 miles par heure, et Ely estime qu’il peut réaliser la manœuvre avec le navire à l’ancre.

À 10h45, Ely décolle du terrain de Selfridge Field, l’ancien hippodrome de Tanforan à San Bruno, en Californie. Il met le cap sur la baie de San Francisco, parcourant environ 16 kilomètres.

Dix minutes après le décollage, Ely arrive au-dessus de l’USS Pennsylvania. Lorsqu’il atteint un point situé à 75 pieds en arrière du navire, il coupe les gaz et amorce une approche en vol plané. À 11h01, volant à une vitesse de 40 miles par heure, le Curtiss Pusher touche la plateforme. Les crochets accrochent immédiatement les câbles d’arrêt.

Le système fonctionne parfaitement. L’avion s’immobilise après avoir parcouru environ 30 pieds sur la plateforme, ayant accroché 11 des 22 câbles disponibles. La manœuvre complète, depuis le début de l’approche, a duré moins d’une minute.

Ely coupe le moteur et retire ses lunettes. Il est accueilli par le capitaine Pond et les officiers du navire sous les acclamations de l’équipage et des spectateurs. Eugene Burton Ely vient de réussir le premier appontage de l’histoire de l’aviation.

Interrogé par un journaliste, Ely déclare avec désinvolture : « C’était assez facile. Je pense que ce tour pourrait être réussi neuf fois sur dix. »

Après l’atterrissage, Ely déjeune avec le capitaine du navire et pose pour des photographies. Une heure plus tard, les câbles d’arrêt sont retirés de la plateforme pour dégager l’espace de décollage. Le Pennsylvania est orienté face au vent.

À 12h15, Ely remet son moteur en marche. Le biplan roule sur toute la longueur de la plateforme et décolle sans difficulté à son extrémité. Il effectue plusieurs passages au-dessus du navire pour saluer la foule avant de mettre le cap sur Selfridge Field. Treize minutes plus tard, il se pose en toute sécurité sur le terrain de Tanforan.

Ely a ainsi démontré qu’un avion peut non seulement atterrir sur un navire, mais également en redécoller, bouclant ainsi le cycle complet des opérations aériennes embarquées.

Réactions et portée de l’événement

La presse américaine accorde une large couverture à l’événement. Le San Francisco Chronicle lui consacre sa première page, et de nombreux journaux à travers le pays publient des comptes rendus détaillés accompagnés de photographies.

La Marine américaine reconnaît immédiatement l’importance de cette démonstration. Plusieurs officiers supérieurs, initialement sceptiques quant à l’utilité militaire de l’aviation, commencent à reconsidérer leurs positions. Les expériences d’Ely prouvent que l’intégration de l’aviation dans les flottes de guerre est techniquement possible.

L’US Navy crée officiellement son service aéronautique en juillet 1911. Les premiers officiers de marine commencent leur formation de pilote, et la Marine acquiert ses premiers avions auprès de Glenn Curtiss et des frères Wright. Des sites pour les opérations aériennes navales sont établis à Annapolis, dans le Maryland, et à North Island, à San Diego, en Californie.

Les marines britannique et japonaise suivent également ces développements avec grand intérêt, envoyant des observateurs aux États-Unis pour étudier les techniques mises au point.

Eugene Ely ne voit pas les développements ultérieurs de l’aviation navale qu’il a contribué à lancer. Peu après la formation de la Garde Nationale de Californie, il s’enrôle et est nommé aide à l’aviation du gouverneur Hiram Warren Johnson. Il reçoit une commission de sous-lieutenant dans la Garde Nationale de Californie le 27 juillet 1911.

Le 19 octobre 1911, soit neuf mois après son appontage historique, Ely participe à une démonstration aérienne sur le terrain de la foire d’État de Géorgie à Macon. Son avion ne parvient pas à se redresser à temps lors d’une manœuvre en piqué et s’écrase au sol. Ely est éjecté de l’appareil, mais sa nuque est brisée. Il meurt quelques minutes plus tard, deux jours avant son 25e anniversaire.

Les spectateurs se ruent sur l’épave pour prélever des souvenirs, emportant les gants, la cravate et la casquette d’Ely. Son corps est ramené à son lieu de naissance pour y être enterré le jour de ce qui aurait dû être son vingt-cinquième anniversaire.

Reconnaissance posthume

Le 16 février 1933, le Congrès des États-Unis décerne à titre posthume la Distinguished Flying Cross à Eugene Ely « pour ses réalisations extraordinaires en tant qu’aviateur civil pionnier et pour sa contribution significative au développement de l’aviation dans la Marine des États-Unis ».

En 1933, une zone d’exposition d’aéronefs navals retirés du service à la Naval Air Station Norfolk, en Virginie, reçoit le nom d’Ely. Un marqueur historique en granit à Newport News, en Virginie, surplombe les eaux où Ely a effectué son vol historique de 1910 et rappelle sa contribution à l’aviation militaire, particulièrement navale.

En 1963, Ely est inscrit à titre posthume au Naval Aviation Hall of Honor, reconnaissance ultime de son rôle pionnier.

Le système d’arrêt conçu par Hugh Robinson pour l’appontage d’Ely établit le principe fondamental qui reste en usage sur tous les porte-avions modernes. Les câbles d’arrêt tendus en travers du pont et les crochets fixés sous l’avion constituent toujours la base des systèmes d’appontage contemporains. La technologie a évolué – systèmes hydrauliques au lieu de sacs de sable, calculs informatiques pour optimiser la décélération, câbles en acier haute résistance – mais le concept demeure identique.

La Première Guerre mondiale accélère le développement de l’aviation navale. En 1918, la Royal Navy met en service le HMS Argus, premier navire conçu dès l’origine comme porte-avions avec un pont d’envol continu. Les États-Unis convertissent le charbonnier USS Jupiter en porte-avions USS Langley en 1922, marquant l’entrée de l’US Navy dans l’ère des porte-avions.

Au cours des décennies suivantes, les porte-avions deviennent les pièces maîtresses des flottes de guerre, supplantant progressivement les cuirassés dans leur rôle de navires capitaux. Les opérations du Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale démontrent de manière décisive la supériorité de la puissance aérienne navale.

L’USS Pennsylvania, théâtre de l’exploit d’Ely en janvier 1911, poursuit sa carrière jusqu’en 1931, date à laquelle il est désarmé conformément au traité de Washington sur la limitation des armements navals.

Les deux vols d’Eugene Ely – le décollage du 14 novembre 1910 et l’appontage du 18 janvier 1911 – restent des jalons fondamentaux de l’histoire de l’aviation, démontrant pour la première fois qu’un avion peut opérer depuis et vers un navire, ouvrant ainsi la voie à plus d’un siècle d’aviation navale embarquée.

18 janvier 1913 : victoire de Pávlos Koundouriótis à la bataille de Lemnos, pendant la première guerre balkanique.

Dernière bataille navale du conflit, elle assure aux Grecs victorieux le contrôle de la mer Égée. Les Turcs se replient en effet sur leurs bases des Dardanelles, dont ils ne sortent plus jusqu’à la fin des hostilités.

La retraite de la flotte ottomane donne l’occasion au lieutenant Michaíl Moutoússis et à l’enseigne Aristídis Moraïtínis d’effectuer la première mission de reconnaissance aérienne de l’histoire de l’aéronautique navale à bord d’un hydravion Maurice Farman. Lors d’un raid effectué le , ils confirment que les bâtiments ottomans ont trouvé refuge dans la base de Nagara et relèvent avec précision leurs positions, puis ils larguent sur eux quatre bombes qui n’atteignent cependant pas leurs objectifs.

Cet engagement est appelé bataille de Mondros en Turquie.

18 janvier 1936 : mort à 70 ans de Rudyard Kipling (Londres).

Rudyard Kipling, né le à Malabar Hill (Bombay) en Inde britannique et mort le à Londres, est un écrivain britannique.

Rudyard Kipling, né le à Malabar Hill (Bombay) en Inde britannique et mort le à Londres, est un écrivain britannique.

Ses ouvrages pour la jeunesse connaissent dès leur parution un succès qui ne s’est jamais démenti, notamment Le Livre de la jungle (1894), Le Second Livre de la jungle (1895), Histoires comme ça (1902), Puck, lutin de la colline (1906). Il est également l’auteur du roman Kim (1901), de poèmes dont parmi les plus célèbres Mandalay (1890), Gunga Din (1890) et Tu seras un homme, mon fils (1910) et de nouvelles, dont L’Homme qui voulut être roi (1888) et le recueil Simples contes des collines (1888). Il est considéré comme un « innovateur dans l’art de la nouvelle », un précurseur de la science-fiction et l’un des plus grands auteurs de la littérature de jeunesse. Son œuvre manifeste un talent pour la narration qui s’est exprimé dans des formes variées.

De la fin du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, Rudyard Kipling reste l’un des auteurs les plus populaires de la langue anglaise. Cependant, il est souvent considéré comme un « prophète de l’impérialisme britannique », selon l’expression de George Orwell. La controverse au sujet des préjugés et du militarisme qui seraient présents dans son œuvre a traversé tout le XXe siècle.

En 1907, il est le premier auteur de langue anglaise à recevoir le prix Nobel de littérature, et le plus jeune à l’avoir reçu (à 42 ans). Par la suite, il refuse d’être anobli.

18 janvier 1944 : les Soviétiques rompent le siège de Leningrad (URSS).

L’armée de secours soviétique opère sa jonction avec la garnison de Leningrad assiégée. Ce blocus, le plus long de la guerre avec ses 28 mois (872 jours), a entraîné la mort de 1,8 million de Soviétiques (dont environ 1 million de civils) pour 200000 soldats allemands tués.

18 janvier 1945 : fin de la bataille des Ardennes.

Déclenchée par Hitler le 16 décembre 1944 pour stopper l’avance américaine et couper le front en direction du port d’Anvers, cette contre-attaque de 20 divisions allemandes surprend les Américains qui doivent se replier pendant quelques jours face aux meilleures troupes allemandes. Manquant de carburant, ne disposant pas de la supériorité aérienne, et souffrant du froid, les Allemands, passé l’effet de surprise, buttent sur une résistance acharnée des Alliés et ne parviennent pas à rééditer leur percée de mai 1940. La bataille des Ardennes accélère en réalité la chute d’Hitler : il épuise ses meilleurs éléments (plus de 17 000 tués) et laisse Staline reprendre l’initiative à l’Est. Les Américains déplorent 8 000 tués.

Déclenchée par Hitler le 16 décembre 1944 pour stopper l’avance américaine et couper le front en direction du port d’Anvers, cette contre-attaque de 20 divisions allemandes surprend les Américains qui doivent se replier pendant quelques jours face aux meilleures troupes allemandes. Manquant de carburant, ne disposant pas de la supériorité aérienne, et souffrant du froid, les Allemands, passé l’effet de surprise, buttent sur une résistance acharnée des Alliés et ne parviennent pas à rééditer leur percée de mai 1940. La bataille des Ardennes accélère en réalité la chute d’Hitler : il épuise ses meilleurs éléments (plus de 17 000 tués) et laisse Staline reprendre l’initiative à l’Est. Les Américains déplorent 8 000 tués.