23 mars 1372 : prise de Niort par Du Guesclin.

En utilisant une ruse de guerre, Du Guesclin reprend la ville qui est aux Anglais depuis 12 ans. Il déguise en soldats anglais, 200 des siens qui se font ouvrir les portes par des sentinelles imprudentes.

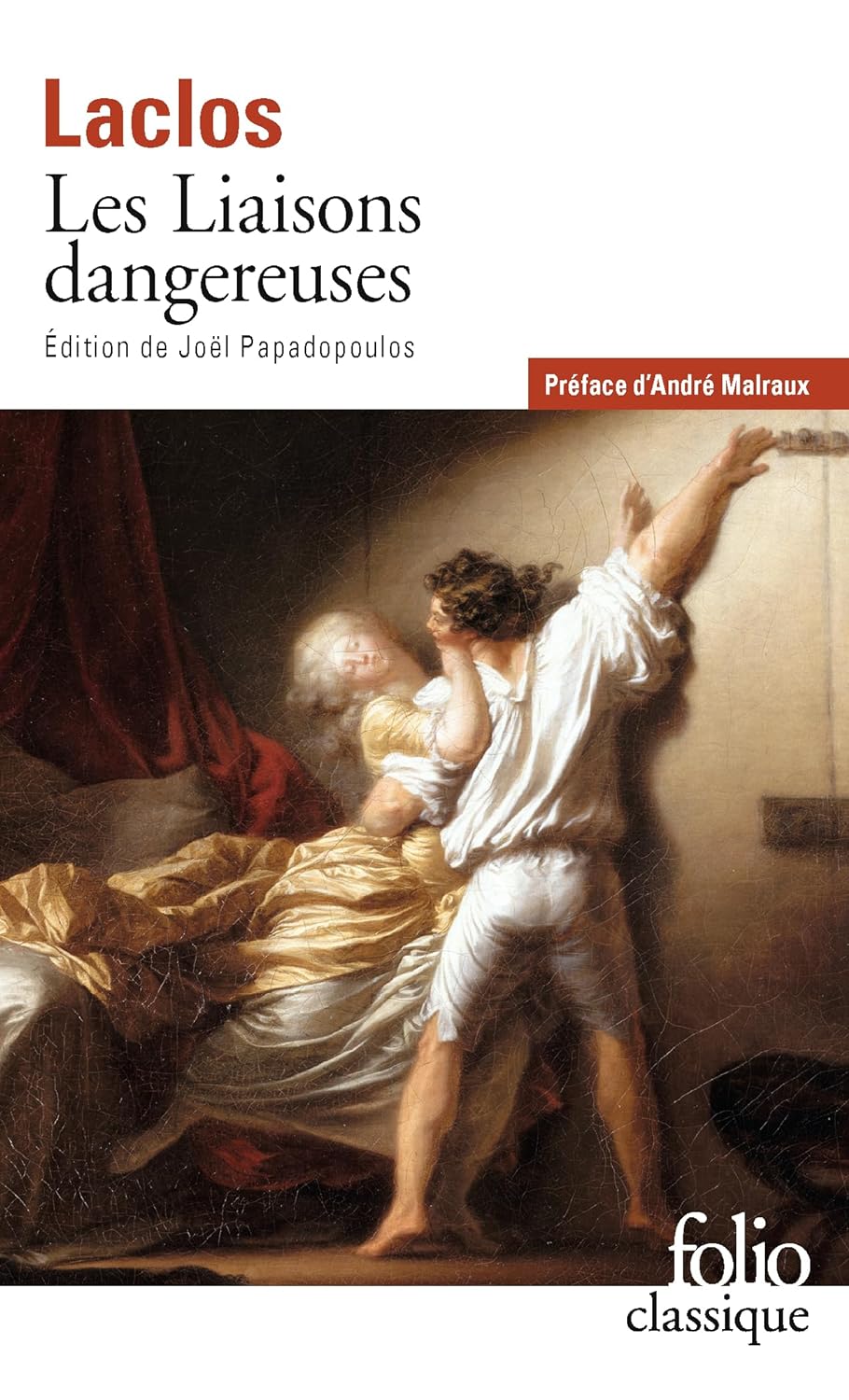

23 mars 1782 : publication du livre Les liaisons dangereuses.

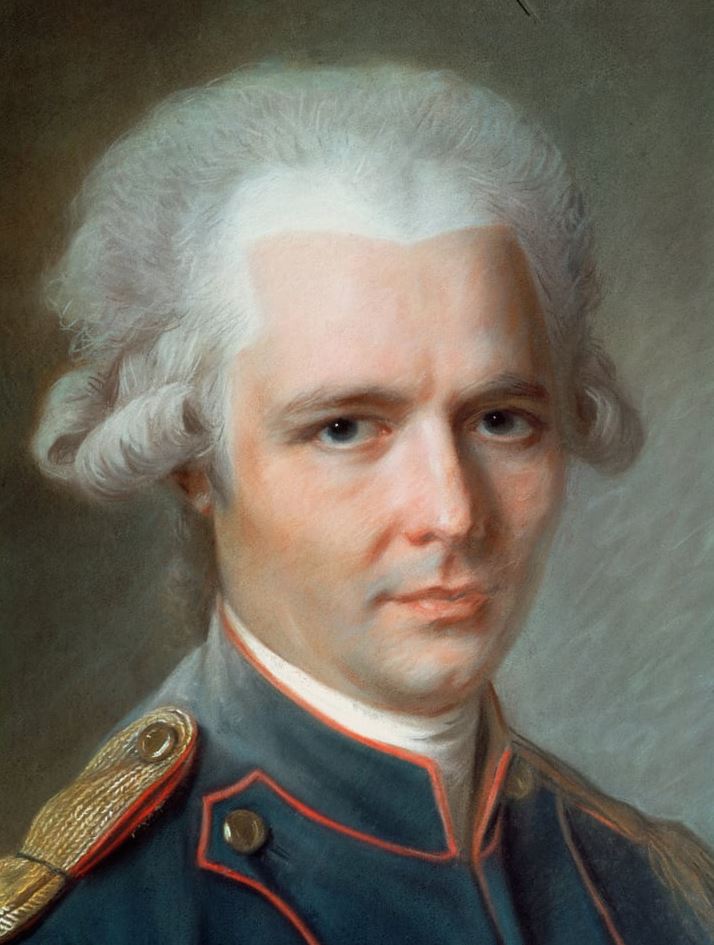

Deuxième fils d’un secrétaire à l’intendance de Picardie et d’Artois, d’une famille de robe anoblie seulement en 1750, Pierre Choderlos de Laclos est poussé par son père à s’engager dans l’armée. Il choisit l’artillerie, bien que les perspectives de promotion y soient restreintes, car son extraction ne peut lui permettre plus noble carrière ; mais cette arme technique convient bien à son esprit mathématique. Il est admis en 1760 à l’École royale d’artillerie de La Fère. Il est nommé successivement aspirant en 1761 puis sous-lieutenant en 1762. Rêvant de conquêtes et de gloire, il se fait affecter à la brigade de Cosne pour le service des colonies, en garnison à La Rochelle. Mais le traité de Paris de 1763 met fin à la guerre de Sept Ans. Faute de guerre, le jeune lieutenant de Laclos est obligé d’étouffer ses ambitions dans une morne vie de garnison, au régiment de Toul artillerie en 1763. Il devient franc-maçon dans la loge L’Union, à Strasbourg de 1765 à 1769, à Grenoble de 1769 à 1775, puis à Besançon de 1775 à 1776. Cette année-là, affilié à la loge parisienne Henri IV, il en devient le vénérable maître. Parvenu dans les hauts-grades de la franc-maçonnerie, il crée son propre chapitre, la Candeur. Nommé capitaine à l’ancienneté en 1771 – il le restera durant dix-sept ans jusqu’à la veille de la Révolution – cet artilleur, froid et logicien, à l’esprit subtil, s’ennuie parmi ses soldats grossiers. Pour s’occuper, il s’adonne à la littérature et à l’écriture. Ses premières pièces, en vers légers, sont publiées dans l’Almanach des Muses. S’inspirant d’un roman de Marie-Jeanne Riccoboni, il écrit un assez mauvais opéra-comique, Ernestine, dont le chevalier de Saint-Georges compose la musique. Cette œuvre n’a qu’une seule et désastreuse représentation, le , devant la reine Marie-Antoinette.

Deuxième fils d’un secrétaire à l’intendance de Picardie et d’Artois, d’une famille de robe anoblie seulement en 1750, Pierre Choderlos de Laclos est poussé par son père à s’engager dans l’armée. Il choisit l’artillerie, bien que les perspectives de promotion y soient restreintes, car son extraction ne peut lui permettre plus noble carrière ; mais cette arme technique convient bien à son esprit mathématique. Il est admis en 1760 à l’École royale d’artillerie de La Fère. Il est nommé successivement aspirant en 1761 puis sous-lieutenant en 1762. Rêvant de conquêtes et de gloire, il se fait affecter à la brigade de Cosne pour le service des colonies, en garnison à La Rochelle. Mais le traité de Paris de 1763 met fin à la guerre de Sept Ans. Faute de guerre, le jeune lieutenant de Laclos est obligé d’étouffer ses ambitions dans une morne vie de garnison, au régiment de Toul artillerie en 1763. Il devient franc-maçon dans la loge L’Union, à Strasbourg de 1765 à 1769, à Grenoble de 1769 à 1775, puis à Besançon de 1775 à 1776. Cette année-là, affilié à la loge parisienne Henri IV, il en devient le vénérable maître. Parvenu dans les hauts-grades de la franc-maçonnerie, il crée son propre chapitre, la Candeur. Nommé capitaine à l’ancienneté en 1771 – il le restera durant dix-sept ans jusqu’à la veille de la Révolution – cet artilleur, froid et logicien, à l’esprit subtil, s’ennuie parmi ses soldats grossiers. Pour s’occuper, il s’adonne à la littérature et à l’écriture. Ses premières pièces, en vers légers, sont publiées dans l’Almanach des Muses. S’inspirant d’un roman de Marie-Jeanne Riccoboni, il écrit un assez mauvais opéra-comique, Ernestine, dont le chevalier de Saint-Georges compose la musique. Cette œuvre n’a qu’une seule et désastreuse représentation, le , devant la reine Marie-Antoinette.

Lors de cette même année 1777, il reçoit la mission de préparer l’installation à Valence d’une nouvelle école d’artillerie qui recevra notamment le jeune Napoléon Bonaparte. De retour à Besançon en 1778, il est promu capitaine en second de sapeurs. Durant ses nombreux temps libres en garnison, il rédige plusieurs œuvres, où il apparaît comme un fervent admirateur de Jean-Jacques Rousseau et de son roman la Nouvelle Héloïse, qu’il considère comme « le plus beau des ouvrages produits sous le titre de roman ». En 1778, il commence à rédiger Les Liaisons dangereuses.

Sur l’île d’Aix, en 1778, devant la menace anglaise, Montalembert propose la construction d’un fort au fond de la rade, construit en bois, avec une importante capacité d’artillerie disposée dans des casemates. Laclos est chargé de superviser les travaux engagés, sous le contrôle des officiers du Génie. Il joue, à priori, le rôle de conseiller technique. À la suite de cette mission, il rédige un Mémoire sur les troupes destinées à la défense du fort de l’île d’Aix où il propose une réforme au sein de l’armée qui supprimerait la distinction entre infanterie et artillerie. Ce dossier sera classé sans suite, si ce n’est qu’il alimentera le discrédit porté à l’officier tout au long de sa carrière, en raison de son non-conformisme.

Sur l’île d’Aix, en 1778, devant la menace anglaise, Montalembert propose la construction d’un fort au fond de la rade, construit en bois, avec une importante capacité d’artillerie disposée dans des casemates. Laclos est chargé de superviser les travaux engagés, sous le contrôle des officiers du Génie. Il joue, à priori, le rôle de conseiller technique. À la suite de cette mission, il rédige un Mémoire sur les troupes destinées à la défense du fort de l’île d’Aix où il propose une réforme au sein de l’armée qui supprimerait la distinction entre infanterie et artillerie. Ce dossier sera classé sans suite, si ce n’est qu’il alimentera le discrédit porté à l’officier tout au long de sa carrière, en raison de son non-conformisme.

Choderlos de Laclos est promu maréchal de camp le .

Durant sa mission à l’Île-d’Aix mais également à Paris, Pierre Choderlos de Laclos passe du temps à l’écriture des Liaisons dangereuses. Promu à la fin de l’année 1779 capitaine de bombardier, il demande un congé de six mois qu’il passe dans la capitale française où il écrit ; il sait que désormais son ambition littéraire doit passer avant son ambition militaire qui est dans l’impasse.

Son ouvrage en gestation contient ses frustrations militaires — n’avoir jamais pu faire valoir ses qualités lors d’une guerre — mais aussi les nombreuses humiliations qu’il estime avoir subies au long de sa vie, de la part des « vrais » nobles, ainsi que des femmes qu’il pense inaccessibles. Les Liaisons dangereuses pourraient donc aussi être considérées comme une sorte de revanche et de thérapie.

En 1781, promu capitaine-commandant de canonniers, il obtient un nouveau congé semestriel au cours duquel il achève son chef-d’œuvre. Il confie à l’éditeur Durand Neveu la tâche de le publier en quatre volumes qui sont proposés à la vente le . Le succès est immédiat et fulgurant ; la première édition comprend deux mille exemplaires qui sont vendus en un mois — ce qui pour l’époque est déjà assez extraordinaire — et dans les deux années qui suivent une dizaine de rééditions sont écoulées. Le roman est même traduit en anglais dès 1784.

La publication de cet ouvrage, dont l’anonymat a été facilement percé à jour, est considérée comme une attaque contre l’ordre social, est jugée comme une faute par la hiérarchie militaire. Sommé de se rendre immédiatement dans sa garnison en Bretagne, depuis laquelle il est envoyé à La Rochelle en 1783 pour participer à la construction du nouvel arsenal, il fait la connaissance de Marie-Soulange Duperré, qu’il charme et avec qui il a rapidement un enfant. Il a 42 ans, elle seulement 24, mais, réellement amoureux, il l’épouse en 1786 et reconnaît l’enfant. Marie-Soulange est le grand amour de sa vie et lui donnera deux autres enfants.

Choderlos de Laclos ne ressemble en rien à Valmont, le séducteur archétype de son roman épistolaire, et n’en a aucune des tares. Il n’a rien d’un séducteur : on le décrit comme « un monsieur maigre et jaune » à la « conversation froide et méthodique », un « homme de génie ; très froid ». Sa vie sentimentale est teintée de rousseauisme ; il est fidèle à son épouse, de même qu’il est pour ses enfants un père attentionné.

En 1783, il participe à un concours proposé par l’Académie de Châlons-sur-Marne dont le sujet est « Quels seraient les meilleurs moyens de perfectionner l’éducation des femmes ? », ce qui lui permet de développer des vues plutôt féministes sur l’égalité des sexes et l’éducation des jeunes filles. Dans son traité De l’éducation des femmes resté inachevé, il dénonce l’éducation donnée aux jeunes filles qui ne vise, selon lui, « qu’à les accoutumer à la servitude, et à les y maintenir ». Le thème de l’émancipation féminine avait déjà dans Les Liaisons dangereuses un rôle important.

23 mars 1796 : bataille de la Chabotterie, capture du général Charette (fin de la 2e guerre de Vendée).

Quatre colonnes républicaines sont engagées dans les combats, dont celle de l’adjudant-général Travot forte de 350 hommes, venue de Chauché, et celle de l’adjudant-général Valentin forte d’une centaine d’hommes, venue des Lucs. Les deux autres colonnes sont constituées pour l’une d’une centaine de grenadiers venus de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et pour l’autre de 85 hommes. De son côté, Charette n’a plus que 45 à 50 combattants avec lui.

Le 23 mars à l’aube, la troupe de Charette est surprise par une colonne de grenadiers à La Pellerinière, au nord des Lucs-sur-Boulogne. Elle traverse alors la Boulogne au moulin de Gâtebourse et s’enfuit par des chemins creux en direction de l’est. Mais à 9 heures, la colonne de l’adjudant-général Valentin tombe à son tour sur les Vendéens près de la métairie de La Guyonnière. Dix hommes de Charette sont tués, dont l’Allemand Pfeiffer, son garde-du-corps. Les Vendéens continuent ensuite de faire retraite vers l’est en tiraillant. La poursuite dure trois heures. Les fuyards se portent vers le Sableau, puis arrivent non loin de là à la Boulaye, où ils rencontrent une nouvelle troupe de 85 républicains. Charette se porte ensuite vers le nord-est en direction de la Morinière, afin de gagner le bois de l’Essart. Il pense alors avoir semé ses poursuivants.

La colonne de l’adjudant-général Travot, qui a passé la nuit à La Pinnetière, près de Chauché, fait alors son apparition à l’Est. En mouvement depuis 6 heures du matin, elle a notamment été ralliée en chemin près de Saint-Denis-la-Chevasse par 20 hommes du bataillon Le Vengeur. À midi, elle engage le combat. Les Vendéens courent se réfugier à l’intérieur du bois de la Chabotterie, au sud-est de Saint-Sulpice-le-Verdon. Charette est légèrement blessé à la tête, à l’épaule et à la main droite. Alors que les républicains commencent à encercler le bois, le chef vendéen se cache dans un taillis très épais puis tente de revenir sur ses pas, mais Travot évente la ruse.

Charette n’a plus que deux hommes avec lui lorsqu’il est poursuivi à vue par Travot à la tête de trois chasseurs de la Vendée et de quelques chasseurs des montagnes. Épuisé par ses blessures, le général vendéen est bientôt rejoint, ceinturé, puis jeté à terre. Un cri de joie se propage alors parmi les soldats républicains : « Charette est pris ! »

Selon le rapport du général Grigny au général Hoche, presque tous les hommes de Charette ont été tués. On compte en fait environ 30 morts — dont 17 à La Chabotterie et 10 à La Guyonnière — et 3 prisonniers, dont Charette.

Parmi les tués figurent Pfeiffer, garde-du-corps de Charette, Bossard, son domestique, et un officier nommé La Roche-Davo. Un jeune noble, Samuel François Marie de Lespinay, âgé de 21 ou 22 ans, parvient à s’enfuir mais succombe des suites de ses blessures le 26 mars 1796.

Côté républicain, aucun des officiers ne prend la peine de faire mention des pertes dans les rapports. Seul l’armateur sablais André Collinet fait mention de deux volontaires blessés dans son journal.

Charette est transporté non loin de là au château de La Chabotterie, où ses blessures sont pansées dans la cuisine du logis. Il échange avec Travot des propos courtois. En fin de journée, il est conduit au Poiré-sur-Vie pour y passer la nuit. Le lendemain, il est envoyé à Angers. Le prisonnier est reçu avec égards par les officiers républicains et dîne à leur table après que ses blessures aient été soignée par le docteur Lachèze. Le général Hédouville remet également à Travot son brevet de général de brigade.

Charette est transporté non loin de là au château de La Chabotterie, où ses blessures sont pansées dans la cuisine du logis. Il échange avec Travot des propos courtois. En fin de journée, il est conduit au Poiré-sur-Vie pour y passer la nuit. Le lendemain, il est envoyé à Angers. Le prisonnier est reçu avec égards par les officiers républicains et dîne à leur table après que ses blessures aient été soignée par le docteur Lachèze. Le général Hédouville remet également à Travot son brevet de général de brigade.

Charette s’embarque sur une chaloupe canonnière et quitte Angers par la Loire le 26 mars, à 9 heures du matin, accompagné des généraux Grigny, Travot et Valentin. Il est débarqué à Nantes à 11 heures du soir et enfermé dans la prison du Bouffay à 1 heure du matin.

À 9 heures, il est conduit chez le général Dutilh, commandant de la place, qui procède à son interrogatoire. Dutilh décide ensuite de le faire promener à travers les rues de la ville. Pendant cette procession, inspirée des triomphes romains, Charette, est précédé par 50 tambours et 50 musiciens, entouré par des gendarmes, puis suivi par 50 cavaliers, 50 grenadiers, 50 artilleurs et des officiers d’état-major. Le cortège parcourt le place du Bouffay, la rue de Hermitage, la place Graslin et la place du Pilori, puis il regagne le Bouffay. Ramené en prison, Charette est autorisé à recevoir la visite de sa sœur, Marie-Anne, et de sa cousine, Mme Charette de Thiersant. Il passe ensuite un second interrogatoire mené par le capitaine Perrin, du 4e bataillon de volontaires de l’Hérault.

Le 29 mars, à 9 heures du matin, il passe en jugement devant un conseil militaire présidé par Jacques Gautier, le commandant du 4e bataillon de volontaires de l’Hérault. Il est défendu par l’avocat Mathieu-Guillaume-Thérèse Villenave et subit un troisième interrogatoire public. Il accueille sa condamnation à mort dans un calme imperturbable. Il réclame un prêtre réfractaire, mais sa demande ne pouvant être satisfaite, il accepte la confession de l’abbé Guibert, prêtre constitutionnel de Sainte-Croix de Nantes.

À quatre heures de l’après-midi, Charette est conduit sur la place Viarme, alors nommée place des Agriculteurs. Un millier de soldats et douze généraux l’y attendent. 18 hommes forment le peloton d’exécution. Charette retire son bras blessé de son écharpe et refuse de se mettre à genou ou de se faire bander les yeux. Il est fusillé à 17 h 14.

La mort de Charette marque la fin de la guerre de Vendée, même si quelques groupes d’insoumis subsistent encore. Dans le Poitou, Jean Savin est capturé le 28 avril. À l’armée du Centre, Vasselot, le successeur de Sapinaud, est pris puis fusillé le 4 mai. En Anjou, Charles d’Autichamp, le successeur de Stofflet, et Henri Forestier déposent les armes en mai. La région connait encore quelques insurrections en 1799, en 1815 et en 1832, mais elles sont d’une intensité bien moindre que le conflit de 1793-1796.

23 mars 1800 : bataille de Coraim (Egypte).

Après le retour de Napoléon en France, l’armée d’Orient est restée aux ordres du général Kléber. Il a battu les armées turques, poussées par les Britanniques, à Héliopolis le 20 mars, et parachève sa victoire en écrasant les dernières troupes regroupées à Coraim. Il peut ainsi entreprendre la reconquête de toute la haute Égypte, mais son assassinat, le 14 juin suivant, met un coup d’arrêt à son entreprise.

23 mars 1858 : début du siège de Jhansi durant la révolte des Cipayes (Inde).

Le siège de Jhansi est livré entre le et le pendant la révolte des cipayes. Il oppose les forces britanniques de la Compagnie anglaise des Indes orientales aux forces coalisées de la principauté de Jhansi et de l’Empire marathe, et se solde par la victoire de la Compagnie anglaise des Indes orientales et la prise de la ville de Jhansi.

À la mort du Raja Gangadhar Rao, son épouse la reine Lakshmî Bâî assure la régence au nom de leur fils adoptif Damodar Rao, mais en suivant la doctrine de préemption.

À la mort du Raja Gangadhar Rao, son épouse la reine Lakshmî Bâî assure la régence au nom de leur fils adoptif Damodar Rao, mais en suivant la doctrine de préemption.

Le gouverneur-général Lord Dalhousie décide alors que puisque Gangâdhar Râo n’a laissé aucun héritier, l’État de Jhansi est annexé par la Compagnie anglaise des Indes orientales, rejetant les prétentions de Damodar Râo comme héritier de droit. La rânî envoie une pétition à Dalhousie, puis en appelle à Londres, mais sans succès.

Refusant de renoncer à son royaume, Lakshmî Bâî rassemble en pleine révolte des cipayes une armée de volontaires forte de 14 000 hommes et fait améliorer les défenses de la ville qui est attaquée par les Britanniques le sous le commandement d’Hugh Rose. La bataille de Jhânsi est féroce, hommes et femmes participent à repousser les assiégeants et la rânî elle-même mène ses troupes pour la défense de la ville qui finit tout de même par tomber, après deux semaines de siège.

23 mars 1885 : naissance d’Yves Le Prieur.

marin et inventeur français, premier homme à avoir décoller du Japon, l’un des pionniers de la plongée sans câbles et l’inventeur des premières roquettes sur avions durant la Grande Guerre.

23 mars 1912 : naissance de Wernher von Braun.

Wernher von Braun est un ingénieur allemand puis américain né le à Wirsitz (Posnanie) et mort le à Alexandria (Virginie).

Wernher von Braun est un ingénieur allemand puis américain né le à Wirsitz (Posnanie) et mort le à Alexandria (Virginie).

En 1930, alors âgé de 18 ans, Wernher von Braun rejoint la Verein für Raumschiffahrt où il met au point de petites fusées expérimentales. Il s’engage par la suite dans l’armée allemande pour poursuivre ses travaux, dans le contexte du réarmement de l’Allemagne porté par l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler en 1933. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il met au point le V2, premier missile balistique de l’histoire, qui sera principalement utilisé pour frapper les populations civiles en Belgique et au Royaume-Uni.

Après la capitulation allemande, Wernher von Braun est transféré aux États-Unis dans le cadre de l’opération Paperclip et placé à la NASA. Lorsque la course à l’espace est lancée en 1957, c’est sa fusée Juno I qui place en orbite le premier satellite artificiel américain Explorer 1. Spécialiste reconnu des lanceurs, il devient responsable du développement de Saturn V, qui permet la mission Apollo 11 et l’exploration de la Lune. Il quitte la NASA en 1972, à la suite de la réduction du budget alloué au programme spatial américain. Plaidant pour l’exploration de Mars, il reçoit la National Medal of Science avant de mourir d’un cancer en 1977.

Von Braun est un personnage très controversé, ayant eu une relation complexe et ambivalente avec le régime nazi. Pour certains, il a participé sans état d’âme à l’effort de guerre allemand et a échappé à la justice, tandis que d’autres mettent en avant son rôle de père de la conquête spatiale.

23 mars 1918 : premier bombardement longue portée sur Paris.

Le Pariser Geschutz, canon longue portée allemand tire pour la première fois sur Paris depuis Crepy-en-Laonnais (à 120 km de Paris) et envoie une vingtaine d’obus entre 07 h 00 et midi sans que personne ne comprenne l’origine du bombardement étant donné qu’aucun survol de bombardier Gotha n’a été repéré. Baptisé Grosse Bertha à tort par les Français, ce canon longue portée est à lui seul plus meurtrier que les Zeppelins et les Gothas réunis.

23 mars 1919 : fondation à Milan, des Fasci Italiani di Combattimento (les Faisceaux italiens de combat),

par des Arditi, des interventionnistes de gauche, des nationalistes et des futuristes, en présence de Benito Mussolini. Ces groupes paramilitaires formeront l’embryon du parti fasciste.

Le mouvement des Faisceaux italiens de combat né après la Grande Guerre est issu d’un autre mouvement né avant l’intervention en 1914 et regroupant les partisans de l’intervention italienne issus de la gauche militante. Le mot faisceau appartient au vocabulaire politique de la gauche italienne depuis les faisceaux siciliens. Il est utilisé en 1914 pour désigner un manifeste d’intellectuels et militants révolutionnaires favorables à l’entrée en guerre. Le 7 octobre 1914, Libero Tancredi (pseudonyme de Massimo Rocca) et d’autres représentants du syndicalisme révolutionnaire comme Filippo Corridoni et Cesare Rossi signent l’appel du Faisceau révolutionnaire d’action internationaliste ; ce manifeste vise à constituer un mouvement qui souhaite rassembler les éléments de la gauche radicale favorables à l’entrée en guerre de l’Italie contre les Empires centraux. Les faisceaux sont présentés comme les noyaux de la future société socialiste. Les signataires du manifeste souhaitent l’entrée en guerre par hostilité aux Empires centraux réactionnaires et cléricaux et ont la volonté, notamment chez les syndicalistes et socialistes révolutionnaires, de préparer techniquement le prolétariat au combat et de forger ainsi en son sein une élite révolutionnaire et combattante, destinée à permettre la prise du pouvoir par la révolution. Le manifeste des Faisceaux d’action internationaliste est signé par Michele Bianchi, futur membre du quadriumvirat de la marche sur Rome, Angelo Olivetti, ou encore Filippo Corridoni.

Benito Mussolini ne signe pas le manifeste mais, quelques jours après, il fait connaître sa position dans Avanti!, l’organe du Parti socialiste italien, dont il est le directeur : le neutralisme est selon lui réactionnaire. Les opposants à l’entrée en guerre sont largement majoritaires dans l’opinion publique mais Mussolini pense que la révolution ne peut venir que par la violence et une action volontariste menée par un groupe révolutionnaire techniquement apte au combat; il voit ainsi dans la guerre le moyen de faire surgir une élite de révolutionnaires professionnels. S’opposant à la ligne du parti dont il était considéré comme l’étoile montante, il en est exclu et fonde son journal interventionniste Il Popolo d’Italia, qui rassemble les plumes de gauche favorables à la guerre. Il rejoint alors le Faisceau d’action révolutionnaire interventionniste, mouvement politique italien fondé le 11 décembre 1914 à Milan et patronné par des figures de la gauche radicale interventionniste comme Alceste De Ambris. Le 11 décembre 1914, les Faisceaux d’action internationaliste fusionnent avec les Fasci autonomi d’azione rivoluzionaria (Faisceaux autonomes d’action révolutionnaire), fondés par Mussolini, qui participe à la campagne interventionniste pour l’entrée en guerre de l’Italie. Mais le véritable coup d’envoi de la campagne interventionniste est lancé par le poète Gabriele D’Annunzio, lors de son discours du 5 mai 1915 au Quarto dei Mille, à l’est de Gênes.

Benito Mussolini ne signe pas le manifeste mais, quelques jours après, il fait connaître sa position dans Avanti!, l’organe du Parti socialiste italien, dont il est le directeur : le neutralisme est selon lui réactionnaire. Les opposants à l’entrée en guerre sont largement majoritaires dans l’opinion publique mais Mussolini pense que la révolution ne peut venir que par la violence et une action volontariste menée par un groupe révolutionnaire techniquement apte au combat; il voit ainsi dans la guerre le moyen de faire surgir une élite de révolutionnaires professionnels. S’opposant à la ligne du parti dont il était considéré comme l’étoile montante, il en est exclu et fonde son journal interventionniste Il Popolo d’Italia, qui rassemble les plumes de gauche favorables à la guerre. Il rejoint alors le Faisceau d’action révolutionnaire interventionniste, mouvement politique italien fondé le 11 décembre 1914 à Milan et patronné par des figures de la gauche radicale interventionniste comme Alceste De Ambris. Le 11 décembre 1914, les Faisceaux d’action internationaliste fusionnent avec les Fasci autonomi d’azione rivoluzionaria (Faisceaux autonomes d’action révolutionnaire), fondés par Mussolini, qui participe à la campagne interventionniste pour l’entrée en guerre de l’Italie. Mais le véritable coup d’envoi de la campagne interventionniste est lancé par le poète Gabriele D’Annunzio, lors de son discours du 5 mai 1915 au Quarto dei Mille, à l’est de Gênes.

Le camp interventionniste regroupe des éléments d’origines différentes : les nationalistes de Enrico Corradini et de L’Idea nazionale, soutenus par certains milieux industriels, des syndicalistes révolutionnaires (Alceste De Ambris, Filippo Corridoni), qui bénéficient d’une audience restreinte, ou encore des « renégats du socialisme comme Mussolini », bien que ce dernier se réclame du socialisme jusqu’en 1918 et soit soutenu par les socialistes français, la SFIO lui faisant remettre une aide financière. Sur le plan syndical, on compte parmi les interventionnistes de gauche l’ Unione Italiana del Lavoro (UIL), fondée en juin 1918 par Edmondo Rossoni, exclus de l’Unione Sindacale Italiana (USI), d’inspiration anarcho-syndicaliste.

Le 23 mai 1915, après avoir négocié le Pacte de Londres, l’Italie entre en guerre aux côtés de la Triple-Entente, décision prise par trois hommes, mais lourde de conséquences : le roi d’Italie, Victor-Emmanuel III, le président du Conseil, Antonio Salandra, et le ministre des Affaires étrangères, Sidney Sonnino.

À son retour du front, Mussolini reprend une activité politique nationaliste et regroupe autour de lui ses amis interventionnistes de gauche ; mais son audience est plus large que celle des faisceaux d’action révolutionnaire interventionniste puisque le rejoignent des nationalistes venus de la droite et des anciens combattants sans attache politique précise. Les nationalistes agitent le thème de la « victoire mutilée », réclamant les terres irredentes. Soutenu du bout des lèvres par Mussolini, qui voit en lui un concurrent, le poète D’Annunzio occupe Fiume en 1919, et proclame la Régence italienne du Carnaro. De nombreux nationalistes, anciens arditi et futuristes participent à l’aventure de Fiume, avec la complicité des milieux militaires.

Après la signature du Traité de Rapallo de novembre 1920, D’Annunzio est expulsé de Fiume. En Italie, la crise économique aidant, provoquée dès 1919 par les difficultés liées à la reconversion d’une économie de guerre, puis aggravée par la crise économique mondiale de 1920-1921, les mouvements sociaux se multiplient. Dès juillet 1919, les occupations de terre démarrent dans le Latium, pour s’étendre au Midi et à la vallée du Pô. Celles-ci sont légalisées, au coup par coup et a posteriori, par le décret Visocchi du 2 septembre 1919. Le mouvement s’atténue en 1920 et disparaît en 1921.

Après la signature du Traité de Rapallo de novembre 1920, D’Annunzio est expulsé de Fiume. En Italie, la crise économique aidant, provoquée dès 1919 par les difficultés liées à la reconversion d’une économie de guerre, puis aggravée par la crise économique mondiale de 1920-1921, les mouvements sociaux se multiplient. Dès juillet 1919, les occupations de terre démarrent dans le Latium, pour s’étendre au Midi et à la vallée du Pô. Celles-ci sont légalisées, au coup par coup et a posteriori, par le décret Visocchi du 2 septembre 1919. Le mouvement s’atténue en 1920 et disparaît en 1921.

Le 7 janvier 1919, le futuriste Mario Carli, proche de l’ultra-nationalisme, crée à Rome la première association d’arditi, composée d’anciens membres des troupes de choc de la Première guerre, auxquelles appartiennent de nombreux repris de justice. Quelques jours plus tard, une deuxième association d’arditi est créée à Milan, à l’appel du poète futuriste Marinetti et du capitaine des sections d’assaut Ferruccio Vecchi. Ces différentes associations d’anciens combattants, qui comprennent aussi le futuriste Giuseppe Bottai, se fédèrent au niveau national à la fin du mois de janvier 1919.

Dans le cadre de la constitution de ces associations nationalistes, Mussolini et son journal, Il Popolo d’Italia, organisent une réunion à Milan, le 21 mars 1919, qui regroupe une soixantaine de personnes. Le but est de créer, dans une optique antiparlementariste, un mouvement qui perpétuerait l’inspiration révolutionnaire de la guerre, fidèle à l’interventionnisme. L’assemblée est hétéroclite, regroupant aussi bien les arditi de Ferruchio Vecchi que des anarcho-syndicalistes, attirés par la phraséologie révolutionnaire, et des interventionnistes de gauche, qui se reconnaissent en la personne de Mussolini. La réunion accouche du Faisceau milanais de combat, dont le bureau inclut Mussolini, Vecchi, et Michele Bianchi, un dirigeant anarcho-syndicaliste de l’Unione Italiana del Lavoro (UIL), expulsé de l’Unione Sindacale Italiana en raison de ses positions interventionnistes pendant la guerre.

Deux jours plus tard, le mouvement prend une ampleur nationale. On convoque une assemblée générale, le , dans une salle de la piazza San Sepolcro à Milan, prêtée par le Cercle des intérêts industriels et commerciaux. 119 personnes répondent à l’appel, dont les futuristes Mario Carli, Marinetti et Giuseppe Bottai. Outre Mussolini, Italo Balbo, Cesare Maria De Vecchi, Emilio De Bono et Michele Bianchi, le futur quadrumvirat de la marche sur Rome, sont présents, ainsi que Roberto Farinacci, futur secrétaire du Parti national fasciste. Ils décident alors de créer les Faisceaux italiens de combat (Fasci italiani di combattimento) à la suite d’une réunion houleuse au bout de laquelle ils se mettent d’accord sur un programme. Le fascisme, bien qu’adoptant certaines idées proches des nationalistes de droite, est porté sur les fonts baptismaux par un homme qui est loin d’avoir rompu tous les liens qui le rattachent avec l’ultra gauche et il compte de fait parmi ses premiers militants une majorité d’anciens socialistes, de syndicalistes révolutionnaires, de républicains radicaux. Le nationalisme populaire du premier fascisme tranche nettement avec l’aristocratisme, l’expansionnisme, la méfiance à l’égard du peuple des nationalistes d’Enrico Corradini.

Mussolini rend public le programme, adouci et retouché par lui, qui mêle adroitement aspirations nationales et revendications sociales. Le « programme de San Sepolcro » (du nom de la place où il est proclamé), qui lance les bases du fascisme, est publié Le dans Il Popolo d’Italia.

23 mars 1943 : prise du djebel Mateb (Tunisie).

En prenant d’assaut le lieu-dit, la force L du général Leclerc fait pour la première fois des prisonniers allemands.

23 mars 1943 : exécution à Paris de 4 commandos de l’opération Frankton.

Les 4 commandos fusillés :

Les 4 commandos fusillés :

- lieutenant John MacKinnon

- marine James Conway

- corporal Albert Frederick Laver

- marine W.N. Mills

Opération Frankton du 7 décembre 1942 : Voulant gêner les échanges maritimes entre le Japon et le Reich, Churchill demande qu’une opération soit montée contre le port de Bordeaux d’où part le commerce armes contre caoutchouc. Lord Mountbatten, chef des opérations combinées, fait préparer une opération commando. Le sous-marin HMS Tuna débarque près de l’estuaire de la Gironde 10 Royal Marines qui remontent l’estuaire à bord de 5 kayaks pour aller poser des charges explosives sur les bateaux à quai. Le 11 décembre, 6 cargos et forceurs de blocus sont gravement endommagés par les explosions. Seuls, 2 commandos survivent et rejoignent la Grande-Bretagne avec l’aide de la Résistance. Les 8 autres périssent : 2 noyés, 6 fusillés après dénonciation et arrestation et ce malgré leurs uniformes empêchant de les confondre avec des terroristes.

23 mars 1955 : mort à 94 ans de l’amiral et ministre Lucien Lacaze.

Lucien Marie Jean Lacaze, né le à Pierrefonds (Oise) et mort à Paris (Seine) le , est un amiral et homme politique français. Il joue un rôle important dans la rénovation de la Marine française peu de temps avant le déclenchement du premier conflit mondial, puis devient ministre de la Marine de 1915 à 1917, fonction pendant laquelle il oriente résolument la flotte vers la lutte contre les sous-marins. Retiré du service en 1922, il exerce jusqu’à sa mort de multiples fonctions officielles et honorifiques liées à la mer, aux sciences et à la culture.

Fils d’un médecin d’origine ariégeoise et d’une Créole descendante d’un officier de marine, il nait à Pierrefonds, dans l’Oise, le . Il passe son enfance à La Réunion dans le domaine paternel situé près de Saint-Denis. À l’âge de douze ans, il rentre en France métropolitaine pour poursuivre ses études chez les jésuites de Sarlat. Il entre à l’École navale en , à 17 ans. Il est aspirant de deuxième classe en et reçoit une médaille d’argent pour avoir sauvé un de ses camardes tombé à la mer dans le goulet de Brest. Embarqué sur la Flore et sur la Résolue à la division volante d’instruction, il passe en sur la Reine-Blanche avec laquelle il prend part à la campagne de Tunisie. Il passe en 1882 sur La Galissonnière au Levant, et est fait enseigne de vaisseau. En , il est transféré sur le Beautemps-Baupré dans l’océan Indien et commande la compagnie de débarquement lors des combats qui ont lieu dans la région de Tamatave à Madagascar en novembre-.

Fils d’un médecin d’origine ariégeoise et d’une Créole descendante d’un officier de marine, il nait à Pierrefonds, dans l’Oise, le . Il passe son enfance à La Réunion dans le domaine paternel situé près de Saint-Denis. À l’âge de douze ans, il rentre en France métropolitaine pour poursuivre ses études chez les jésuites de Sarlat. Il entre à l’École navale en , à 17 ans. Il est aspirant de deuxième classe en et reçoit une médaille d’argent pour avoir sauvé un de ses camardes tombé à la mer dans le goulet de Brest. Embarqué sur la Flore et sur la Résolue à la division volante d’instruction, il passe en sur la Reine-Blanche avec laquelle il prend part à la campagne de Tunisie. Il passe en 1882 sur La Galissonnière au Levant, et est fait enseigne de vaisseau. En , il est transféré sur le Beautemps-Baupré dans l’océan Indien et commande la compagnie de débarquement lors des combats qui ont lieu dans la région de Tamatave à Madagascar en novembre-.

Second de l’aviso à roues Cigale au Sénégal en , lieutenant de vaisseau en , breveté torpilleur en 1887, il commande l’année suivante un torpilleur à Cherbourg. Il passe ensuite au Sénégal où il commande la Mésange en . En , il est second sur le croiseur D’Estrées en Tunisie. En 1891, il commande le torpilleur 130 à Cherbourg puis sert comme officier de manœuvre sur les cuirassés Richelieu et Formidable en escadre de Méditerranée (1892-1893). En 1894, il est envoyé à Fiume dans l’Adriatique en mission de renseignement au sujet des torpilles autopropulsées de la marine austro-hongroise. Il commande ensuite la canonnière Estoc au Tonkin (1894-1896). Chargé en des torpilleurs en réserve à Alger, il sert l’année suivante comme aide de camp de l’amiral Gustave Besnard, ministre de la Marine, puis de l’amiral Jules de Cuverville, chef d’état-major général. Capitaine de frégate en , commandant le croiseur Chasseloup-Laubrat à Cherbourg, il est nommé en chef d’état-major de l’escadre de Méditerranée et se distingue à la fin de 1901 par une mission diplomatique auprès du gouverneur de l’île grecque de Mytilène. Chef d’état-major de la division de Tunisie en 1902, il aide activement son chef, le contre-amiral Joseph-Henri Merleaux-Ponty, dans la construction et l’aménagement de la rade et du port de Bizerte. En , il commande le croiseur Du Chayla en Méditerranée, puis est second du Châteaurenault en escadre du Nord en . En , il effectue sa deuxième mission diplomatique en tant qu’attaché naval à Rome et, en , sa troisième mission comme délégué à la conférence navale de La Haye.

Capitaine de vaisseau en , chef d’état-major du vice-amiral Paul-Louis Germinet à l’escadre de Méditerranée en , il contribue à la réorganisation et à l’entrainement de cette force navale, puis commande la cuirassé Masséna à la division des écoles. En , il est fait contre-amiral et entame véritablement sa carrière politique en devenant chef de cabinet de Delcassé, ministre de la Marine. Il met au point la théorie de la collaboration des flottes franco-anglaises en cas de conflit (La Royal Navy devant se concentrer en mer du Nord face à l’Allemagne et la Marine nationale en Méditerranée face à l’Autriche-Hongrie). Il poursuit en parallèle la rénovation du matériel et de la flotte en s’efforçant de pousser les constructions neuves, dont des sous-marins de haute-mer. En , il prend le commandement de la 2e division de la 1re escadre sur le Mirabeau, puis en sur le Voltaire et préside la Commission permanente d’artillerie de l’armée navale. Il a, à ce moment-là, de sérieux conflits avec son supérieur Boué de Lapeyrère qui l’accuse d’indiscipline. Néanmoins, en 1914, c’est l’un des amiraux français les plus en vue.

En , il commande la marine à Marseille et organise le transport de troupes vers l’armée d’Orient pour les Dardanelles. En , soutenu par Delcassé et Léon Bourgeois, il devient ministre de la Marine, fonction qu’il va exercer dans quatre gouvernements jusqu’en . Homme d’autorité et de décision, Lacaze donne alors une vigoureuse impulsion à la guerre navale qui avait pris une forme très différente de celle qui avait été prévue par les états-majors (qui pensaient voir les cuirassés jouer un rôle décisif dans une guerre courte alors que la menace principale passe dans les sous-marins sur une guerre d’usure longue). Il crée la Direction générale de la guerre sous-marine, achète de nombreux chalutiers qu’il constitue en escadrilles pour la chasse aux sous-marins, fait armer les bâtiments de commerce malgré l’opposition des Américains, réorganise les commandements maritimes en Manche et en Méditerranée, fait reprendre les constructions neuves arrêtées depuis 1914 en commandant 22 avisos en France, 12 torpilleurs au Japon, 15 sloops en Angleterre et en faisant achever une partie des cuirassés français sur cale en 1914. Il fait poser de nombreux champs de mines et filets anti-sous-marins et s’attache à développer une très importante aviation navale ainsi que de nombreux ballons captifs pour protéger les côtes. Pour mieux faire connaitre l’action de la flotte en guerre –largement ignorée de l’opinion qui ne regarde que les combats terrestres – il crée le Service cinématographique de la marine.

Conscient des limites de la Marine nationale dont le « poids militaire » est très inférieur à celui de la marine anglaise, Lacaze cherche à développer la coopération interalliée, tâche difficile, car en dépit des accords signés en 1912, les amiraux anglais continuent souvent d’agir sans concertation avec leurs collègues français en Méditerranée. Néanmoins, il réussit à mettre sur pied un embryon de commandement interallié sous forme d’une commission présidée par l’amiral Ronarc’h. Le point le plus épineux réside dans la protection des lignes de commerce et de ravitaillement menacées par les sous-marins. Lacaze soutient très tôt l’idée qu’il faut organiser la navigation en convois escortés pour tenir en échec les U-Boote. Londres, qui a pourtant testé cette tactique en 1914 pour protéger les renforts venus de l’Empire, n’envisage pas d’aller plus loin et finit même par se montrer hostile aux convois car elle estime que cela immobiliserait beaucoup trop de navires. Il faut attendre les pertes catastrophiques du début de 1917 (sous les effets de la guerre sous-marine à outrance) pour que l’idée s’impose enfin à tous, mais Lucien Lacaze n’en verra pas les effets victorieux pendant sa fonction. Membre de gouvernements faibles régulièrement contestés (Briand, Ribot), son action est continuellement critiquée à la Chambre par les députés de gauche ou d’extrême gauche. Excédé, il démissionne le , « ne voulant pas accepter de commission d’enquête sur la marine de guerre » alors que sa stratégie anti-sous-marine commence à porter ses fruits et que les pertes en mer –françaises comme alliées– sont en diminution sensible. Vice-amiral en septembre, il est nommé préfet maritime de Toulon en octobre, commandant supérieur des patrouilles en Méditerranée occidentale et termine la guerre en installant la base américaine de Toulon.

En 1919, encore en poste à Toulon, il se distingue par sa fermeté et son tact lors des incidents survenus dans la base à la suite des mutineries de la mer Noire. Cette même année, il devient vice-président du Conseil supérieur de la marine et représentant naval de la France à la Société des Nations. Il participe à la conférence de Lausanne en 1922 et quitte le service actif en juin de cette même année. Il va cumuler ensuite les présidences et les fonctions d’administrateur de différentes organisations.

Membre de l’Académie de marine en 1921, il la préside en 1928-29 puis en devient le secrétaire perpétuel à partir de 1932. Il préside la Société centrale de sauvetage des naufragés de 1930 à , peu de temps avant son décès. Il préside la Société des Œuvres de Mer de 1931 à 1939.

Membre de l’Académie des sciences coloniales à partir de 1925, il préside l’Institut colonial français, de 1924 à sa disparition en 1942. Cet institut, fondé en 1920, est un centre privé de documentation, de réflexion et de propagande en faveur des colonies. Il préside aussi le conseil d’administration du Monde colonial illustré. Il préside en 1940 le Centre de l’entraide pour les soldats et les travailleurs d’outre-mer dans la métropole. Il est président d’honneur du Comité Central de la France d’Outre-Mer, héritier de l’Institut colonial, dans les années 1950. Il préside alors le Comité France-Afrique du Nord, favorable au protectorat français au Maroc et hostile au sultan.

Il siège à partir de 1922 au conseil de l’Association des dames françaises, une des sociétés formant la Croix-Rouge française. Il est élu président en 1928 de la Ligue nationale contre l’alcoolisme. Il est élu en 1931 membre du conseil de direction du Musée social ; il en est ensuite le vice-président jusqu’à son décès. Il siège au conseil d’administration de l’Office central des œuvres de bienfaisance dont il est l’un des vice-présidents à partir de 1935. Il est élu au Conseil supérieur de l’assistance publique.

Il préside au début des années 1930 le comité diocésain de secours, constitué fin 1931 par le cardinal Verdier, archevêque de Paris. En 1931, il est chargé de présider le comité laïque qui doit assurer la participation des Missions catholiques à l’Exposition coloniale de Vincennes. Il préside d’ailleurs l’association Les Amis des Missions. Il préside en outre le comité Saint-Louis et Saint-Ferdinand, qui appuie l’Espagne catholique après la fin de la guerre civile espagnole. Ce comité, toujours présidé par l’amiral, reprend en 1948 ses pèlerinages aux sanctuaires d’Espagne.

Vice-président du Cercle de l’Union interalliée à partir des années 1920, il en est le vice-président délégué en titre de 1943 à 1945. Il préside en 1933 la fondation Carnegie, qui récompense les actes de courage civil.

Il est élu en 1925 membre du conseil d’administration de l’Alliance française ; il est ensuite vice-président. Il est élu en mai 1940 président du Comité France-Amérique pour l’année 1941 ; il avait été élu membre de son conseil de direction en 1925. Il préside un Comité de rapprochement franco-espagnol, de la seconde moitié des années 1920 jusqu’en 1936. Il siège au conseil d’administration de la Casa de Velázquez.

Il préside à partir de 1932 la Ligue française pour la défense des intérêts vitaux de la France et de ses colonies. Il préside en 1934-1936 le Comité d’entente des grandes associations pour l’union nationale, fondé au lendemain du 6 février 1934, pour soutenir le gouvernement de Gaston Doumergue. Ce comité fédère en réalité des petites associations de notables : Comité Dupleix, Conférence au village, Front français, Ligue civique du professeur Jean-Louis Faure, Ligue française, qu’il préside, Ligue des patriotes, Ordre et bon sens, Redressement français, Union civique. Lacaze est alors membre du comité directeur de l’Union pour la nation, créée en 1933 à l’initiative d’Henri Franklin-Bouillon. Le comité d’entente adresse avant les élections législatives de 1936 un appel contre les communistes. En 1946, il est membre du comité de l’Union gaulliste pour la IVe de René Capitant. Il est membre en 1948 du comité d’honneur pour la libération du maréchal Pétain.

Il est élu en 1935 à l’Académie des beaux-arts et en à l’Académie française.

Il est lié à deux riches familles, les Schneider et les Fraissinet. Il est ainsi membre du conseil de surveillance de Schneider et Cie à partir de 1928 et administrateur de sociétés liées aux Schneider (Union industrielle et financière). Ami de l’armateur marseillais Alfred Fraissinet, il entre dans les conseils d’administration de ses affaires: la Société danubienne, qu’il préside à la mort de ce-dernier en 1927, la Compagnie Fraissinet, qu’il administre jusqu’à son décès. Il reste lié à son fils, Jean Fraissinet, et préside ainsi la société du quotidien Marseille-Matin. Il administre aussi d’autres firmes, comme le Crédit foncier de Madagascar, à partir de 1926, les Messageries maritimes (vice-président), à partir de 1923, la Société Provençale de Constructions Navales.

Lucien Lacaze meurt célibataire à Paris le à près de 95 ans. Ses obsèques sont célébrées en l’église Saint-Louis des Invalides.

23 mars 1969 : premier vol du Jaguar A.

23 mars 1978 : premier mandat français de la FINUL (Liban).

Le 3e RPIMa débarque à Beyrouth en application des résolutions 425 et 426 du 19 mars 1978.

23 mars 1983 : lancement de la guerre des étoiles (Washington).

Le président Ronald Reagan annonce lors d’un discours télévisé le début des recherches pour doter le territoire des Etats-Unis d’un bouclier anti-missiles que les médias baptisent très vite programme guerre des étoiles. Sa véritable appellation est initiative de défense stratégique (IDS) et représente une surenchère technologique et financière insupportable pour l’URSS qui explique en partie (selon certains analystes) la chute de cette dernière en 1991.

23 mars 1994 : collision de sous-marins soviétiques (Mer de Barents).

Deux sous-marins atomiques russes entrent en collision alors qu’ils font surface.