26 juin 1243 : bataille de Köse Dağ – victoire mongole.

En 1242, le noyan Baïdju est nommé pour remplacer Tchormaghan frappé de mutisme (sans doute de paralysie) comme gouverneur de la Perse au service de l’empereur mongol Ögödei.

Baïdju se met immédiatement en mouvement vers le sultanat seldjoukide de Roum sur lequel règne le sultan Kay Khusraw II et qui semble à son apogée. Baïdju, après avoir pris et pillé Erzeroum (1242), rencontre les armées seldjoukides.

Kay Khusraw a réuni une armée de 80 000 hommes commandée par Ertuğrul, qui rassemble des troupes seldjoukides, un détachement envoyé par l’empereur Manuel 1er de Trébizonde, quelques nobles venant de la province de Samtskhe en Géorgie et quelques mercenaires Francs. La majorité des Géorgiens sont du côté mongol, la reine Rousoudan 1re ayant dû se déclarer vassale des Mongols en 1242. L’armée mongole semble plus faible, ne comptant que 30 000 hommes mais remporte une victoire décisive sur les Seldjoukides et leurs alliés.

Après cette bataille, Kay Khusraw II recherche l’aide de son ennemi l’empereur de Nicée Jean Vatatzès avec lequel il signe un traité d’alliance. Baïdju occupe ensuite Sivas qui se rend à temps et est seulement pillée. Les villes de Tokat et de Kayseri qui tentent de résister sont dévastées. Cette campagne étend l’empire mongol jusqu’aux portes de l’empire de Nicée. L’empereur de Trébizonde préfère se déclarer vassal des Mongols et leur payer un tribut. Kay Khusraw est alors contraint d’en faire autant. Le roi de Petite-Arménie Héthoum Ier d’Arménie se soumet lui aussi à l’Ilkhanat, assurant ainsi la sécurité des Arméniens vivant hors de Cilicie. Cette politique est poursuivie par ses successeurs ce qui protègera la Cilicie aussi bien des Seldjoukides que des Mamelouks.

Le sultanat de Roum va se décomposer et laisser progressivement la place à une série de petits États autonomes : les beylicats qui vont à leur tour être absorbés et fédérés par le plus puissant d’entre eux le sultanat ottoman.

26 juin 1522 : début du siège de Rhodes.

Après la perte de Saint-Jean d’Acre en 1291, l’ordre des Hospitaliers s’installe pendant quelques années à Chypre puis conquiert l’île de Rhodes sous suzeraineté byzantine entre 1306 et 1310. L’Ordre se dote d’une puissante marine de guerre et conserve un certain nombre de garnisons sur les îles du Dodécanèse. Alors que l’Empire ottoman est en pleine extension, la présence des Hospitaliers au large de l’Asie mineure constitue une menace pour le Sultan ottoman.

Les Hospitaliers résistent à deux attaques mameloukes en 1440 et 1444. Après la chute de Constantinople, un nouveau siège en 1480 par les Ottomans ne donne pas plus de résultats. C’est Sélim 1er qui décide d’une nouvelle expédition contre l’Île, mais il meurt en 1520 et c’est son fils et successeur Soliman le Magnifique qui va la mener à bien.

Soliman sait que l’Occident est divisé par le conflit entre François 1er et Charles Quint. De plus, il signe un traité avec Venise pour s’assurer de sa neutralité. Il espère donc que les Hospitaliers ne pourront bénéficier des renforts qui leur avaient permis de résister en 1480.

Une flotte ottomane importante est regroupée à Istanbul et arrive en vue de Rhodes le . Le nombre de voiles est estimé selon les auteurs de 200 à 400. Soliman la rejoint le . La ville est investie sur mer et sur terre, les troupes étant dirigées par Mustapha Pacha, second vizir de Soliman.

Le grand maître de l’Ordre est Philippe de Villiers de L’Isle-Adam, élu l’année précédente contre son rival, le grand prieur de Castille-Portugal, André d’Amaral. Il prend les dispositions d’usage en fermant le port d’une double chaîne immergée et en sabordant des vaisseaux pour en interdire l’accès. La ville est renforcée en artillerie, munitions et vivres. En prévision du travail de sapes destiné à ébranler les fortifications, le grand maître fait appel à Gabriel Tadini di Martinengo, vénitien, expert en contre-sapes au grand désappointement du doge. Les défenseurs sont de l’ordre de 16 000. Malgré les appels du Pape Adrien VI, les seuls renforts dont pourront bénéficier les assiégés seront le fait de quelques frères hospitaliers venant des garnisons voisines du Dodécanèse en raison du blocus maritime.

En revanche, les Ottomans sont actifs du côté terre où le siège est un furieux combat d’artillerie et de sapes. Après l’échec de plusieurs assauts, notamment celui désastreux pour les assaillants du , Soliman destitue Mustapha Pacha début octobre et le remplace à la tête de l’armée par le chef des janissaires, Ahmed Pacha. Le siège s’enlise et l’armée ottomane est décimée autant par les combats que par la dysenterie. Le , un serviteur d’André d’Amaral, prieur de Castille, est surpris en train d’envoyer un message au camp turc. Il avoue sous la torture avoir agi sur l’ordre de son maître. Malgré ses dénégations, d’Amaral est exécuté le .

Le , la tour d’Espagne s’effondre et bientôt les bastions d’Aragon, d’Angleterre, de Provence et d’Italie menacent ruine, rendant très aléatoire la situation des assiégés. Villiers de L’Isle-Adam veut résister, mais se rend finalement à l’avis de Préjean de Bidoux et Gabriel Tadini. Les négociations entre les deux camps commencent le et l’accord est signé le . Le grand maître livre la ville, mais obtient la liberté pour les 160 chevaliers survivants, ainsi que pour les Rhodiens qui souhaitent quitter la ville. En contrepartie, Soliman exige l’évacuation de toutes les garnisons de l’Ordre dans le Dodécanèse. Les chevaliers quittent Rhodes, sur la Santa Anna et leurs autres navires, dans les premiers jours de 1523, en emportant tous leurs biens.

La prise de Rhodes permet à Soliman d’obtenir la maîtrise de la mer en Méditerranée orientale, objectif essentiel pour sécuriser les liaisons maritimes entre Constantinople, Le Caire et les différents ports du Levant. Seule la Crète reste aux mains des Vénitiens, mais ils sont liés par des traités commerciaux avec l’Empire ottoman.

L’ordre des Hospitaliers entame une errance de sept ans, s’installant successivement à Civitavecchia, puis, en 1528, à Viterbe et enfin à Nice, dans les États de Savoie. Finalement l’empereur Charles Quint, comprenant l’utilité que peut avoir un ordre militaire en Méditerranée face aux avancées ottomanes (Alger est conquis par Barberousse en 1529), confie le à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem la possession de l’archipel de Malte, dépendance du royaume de Sicile.

26 juin 1683 : bombardement d’Alger.

Louis XIV ordonne à l’amiral Duquesne de bombarder le port d’Alger (à 2 reprises) afin de délivrer un message clair au Dey Hassan qui soutient la piraterie maritime en Méditerranée. Les puissances européennes, en conflit sur le continent, n’ont pas beaucoup de moyens à consacrer au contrôle de la Méditerranée si bien que les actes de piraterie finissent par coûter cher en hommes, navires et marchandises.

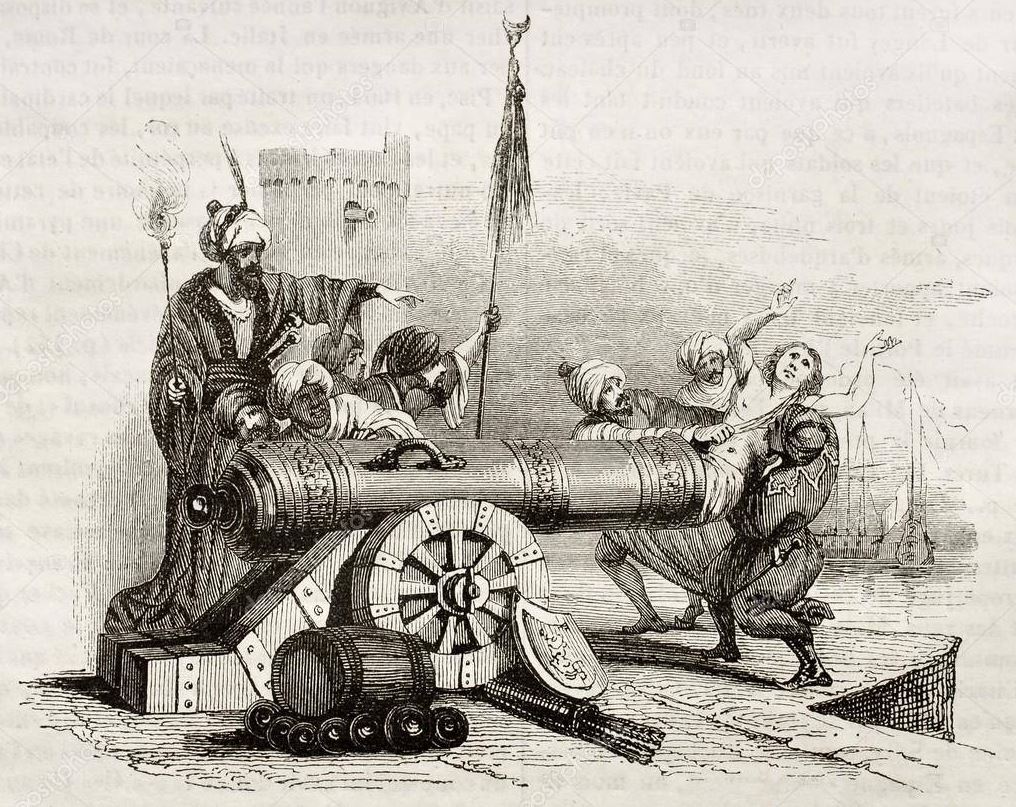

Les Anglais bombardent Tripoli en 1675 incitant les pirates et corsaires à privilégier les cibles françaises. En 1682, un navire français de la royale est capturé et son équipage vendu comme esclave. Le bombardement du port par Duquesne et ses galiotes à bombes (mortiers) permet de libérer des esclaves et d’entamer des pourparlers qui provoquent malheureusement une révolution de palais, laquelle ordonne… la reprise de la piraterie et l’exécution du consul français à Alger, le père Jean Le Vacher. Celui-ci est attaché devant la bouche du canon Baba-Merzoug qui le pulvérise. 16 autres français sont ainsi exécutés. Le canon Baba-Merzoug ou la Consulaire est exposé depuis 1833 à l’arsenal de Brest.

26 juin 1745 : prise de Cap Breton (actuel Canada).

L’île royale ou du Cap Breton est française depuis sa prise de possession par Jacques Cartier en 1534. Située à l’embouchure du Saint Laurent, dans des eaux poissonneuses et près de la Nouvelle Angleterre, l’île a une position stratégique qu’envient les Anglais. Après un siège de 6 semaines, Louisbourg, principal port de l’île, se rend aux Anglais.

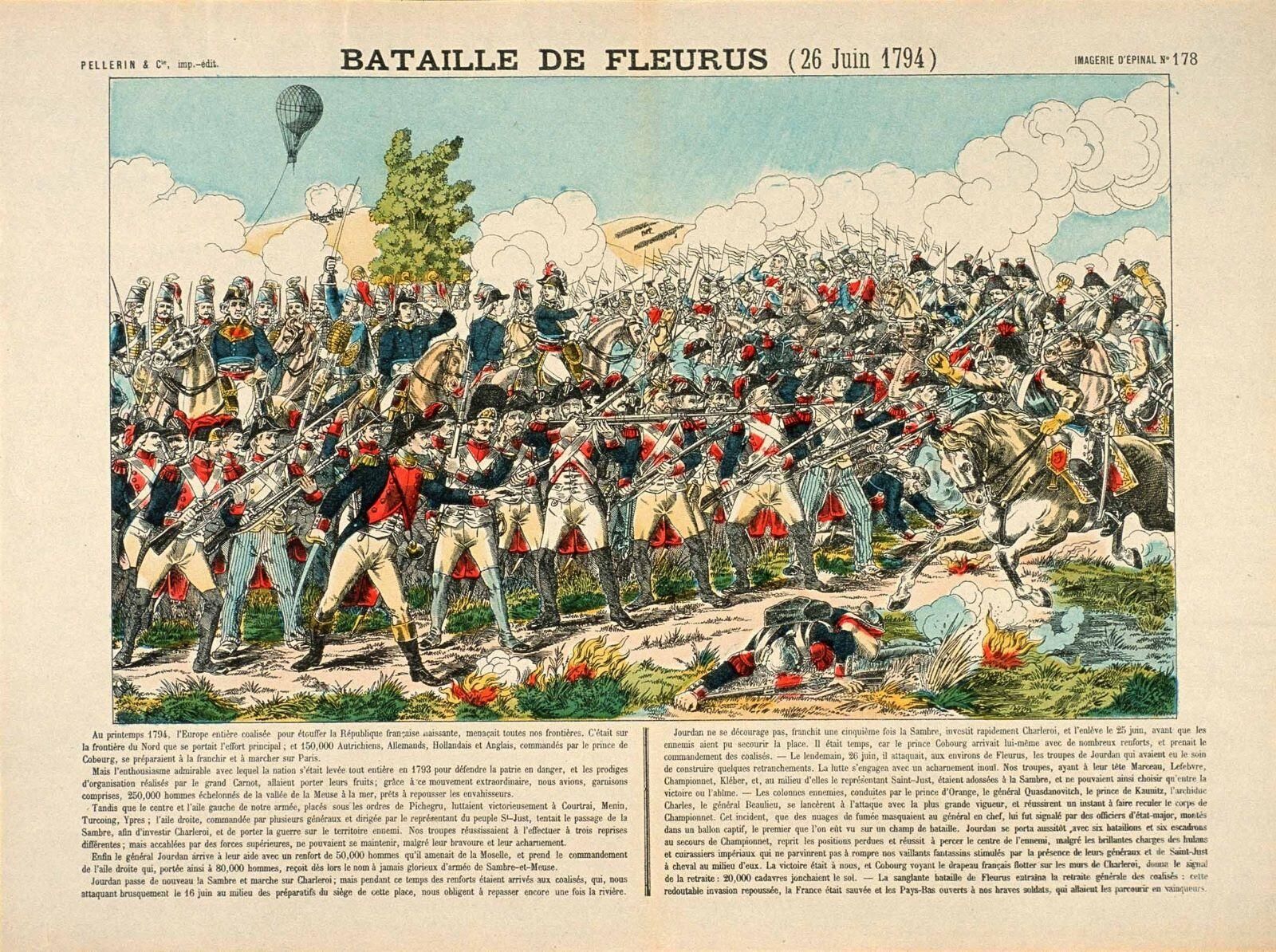

26 juin 1794 : bataille de Fleurus (Belgique actuelle) qui voit la première utilisation militaire d’un ballon d’observation dans l’histoire de l’aérostation.

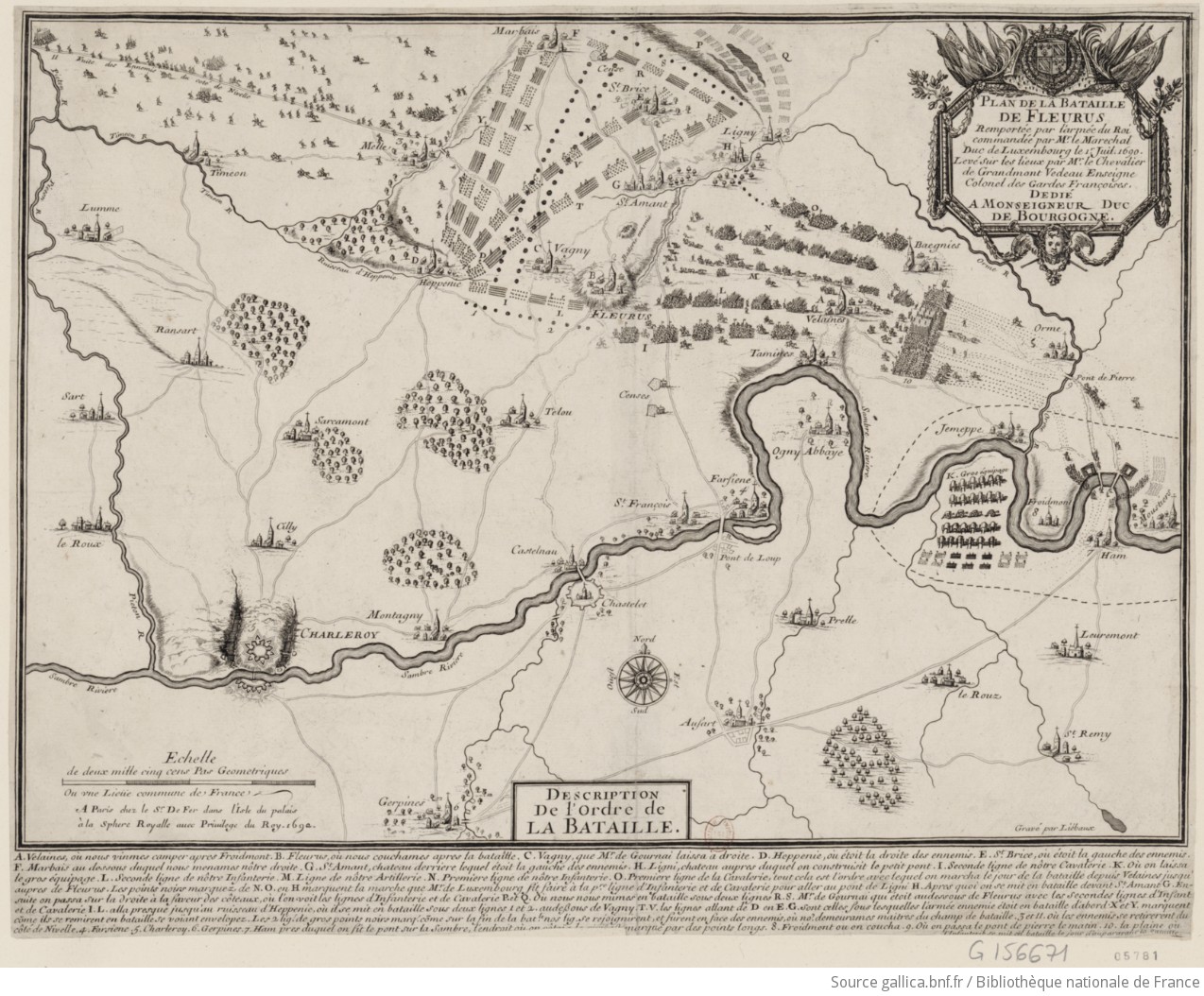

La bataille de Fleurus du 8 messidor an II () a lieu pendant la guerre de la Première Coalition entre les coalisés (Royaume-Uni, Saint-Empire, électorat de Brunswick-Lunebourg) et la France. L’armée révolutionnaire française remporte une bataille décisive à Fleurus, entre Charleroi et Namur, dans les Pays-Bas autrichiens (Belgique actuelle).

Les coalisés, commandés par le prince de Saxe-Cobourg, ont pour objectif de lever le siège de Charleroi, ignorant que la ville a accepté une reddition secrète la veille. Organisés en cinq colonnes, ils frappent simultanément les forces françaises déployées en arc de cercle autour de Charleroi et appuyées à ses deux extrémités sur la Sambre.

La gauche française recule d’abord à travers le bois de Monceau jusqu’à Marchienne, mais là, les Impériaux, s’apercevant de la prise de Charleroi, hésitent. Kléber en profite pour les faire charger par ses troupes et les forcer à reculer.

Morlot, au centre, se replie sur Gosselies, tandis que Championnet doit abandonner Heppignies. Mais Jourdan amène des renforts et fait reprendre ce dernier village.

Le général de l’Armée impériale Beaulieu, qui l’a compris, arrive avec une nouvelle colonne ; mais Jourdan fait donner les réserves, et les Français, après les plus grands efforts, restent maîtres du village de Lambusart. Ainsi partout le combat s’est rétabli : la fin du jour approche. Beaulieu, apprenant, lui aussi, la prise de Charleroi, recule, et Cobourg se décide à ordonner une retraite générale sur Bruxelles.

La bataille eut lieu toute la journée sous un soleil brûlant, et, par endroits, au milieu de véritables incendies, les moissons ayant pris feu.

Le lendemain, les coalisés abandonnent la Belgique et battent en retraite dans le Saint-Empire romain germanique. Les Impériaux perdent définitivement le contrôle de cette région. Les Français prennent Bruxelles () et Anvers () alors que le corps expéditionnaire anglais est rembarqué. La dernière bataille sur le territoire de l’actuelle Belgique se déroulera à Sprimont le .

Cette bataille voit la première utilisation militaire d’un ballon d’observation dans l’histoire de l’aérostation. À bord du ballon à gaz L’Entreprenant le capitaine de la compagnie d’aérostiers Coutelle et un officier peuvent ainsi observer le dispositif des coalisés. Pour que les observations soient transmises rapidement on utilise des pavillons du code de signalisation maritime, ou bien des feuilles de papier annotées transmises au sol dans un petit sac en cuir glissant le long d’un câble. La présence de ce ballon espion affecta surtout le moral des coalisés.

Le ballon a une forme parfaitement sphérique d’un diamètre d’environ 10 mètres, pour une capacité de 523 m3 d’hydrogène. L’enveloppe est imperméabilisée par un vernis à base de caoutchouc naturel développé par Jean-Marie-Joseph Coutelle et Nicolas-Jacques Conté ; ce vernis permettra à L’Entreprenant de rester deux mois entiers plein de gaz à l’armée de Sambre-et-Meuse. Le ballon peut élever une nacelle occupée par deux hommes et atteindre l’altitude de 500 mètres, mais en pratique, il suffit qu’il atteigne 250 à 400 mètres pour être opérationnel.

Le ballon s’est élevé à Jumet, sur le plateau occupé actuellement par le dépôt du TEC Charleroi et l’extrémité ouest de la piste de l’aéroport de Gosselies. C’est là aussi que se trouvait l’état-major du général français Jourdan et les représentants du Peuple Guyton de Morveau, Gillet et Saint-Just, « sur le plateau du moulin de Jumey… » construit à l’altitude approximative de 180 mètres.

L’armée française est forte de 89 592 hommes, moins les 8 625 hommes de la division Muller qui ne participent pas à la bataille.

L’aile droite est commandée par le général Marceau et est composée des :

- division Marceau (brigades Lorge et Hardy) forte de 7 961 hommes ;

- division Mayer (brigades Prestat et Lecourbe) forte de 8 517 hommes.

Cette aile avait sa droite au niveau de Auvelais et du bois de Copiaux en s’appuyant sur la Sambre et avait sa gauche aux alentours du Campinaire (proche de Lambusart). Les avant-gardes occupaient Wanfercée-Baulet et Velaine.

Le centre de l’armée est composé de 3 divisions :

Le centre de l’armée est composé de 3 divisions :

- division Lefebvre (brigades : Leval, Jacopin et Sultzmann) pour une force de 8 815 hommes. Cette division était rattachée à celle de Marceau au Campinaire (sur sa droite donc) et sa gauche était à Wagnelée. Son avant-garde était à Fleurus ;

- division Championnet (brigades : Legrand, Grenier et Lerivint) pour une force de 9 088 hommes. Cette division avait sa droite à Wagnelée et sa gauche aux alentours d’Heppignies. Son avant-garde tenait Mellet et Saint-Fiacre ;

- division Morlot (brigades : Olivier et Simon) pour une force de 8 578 hommes. Cette division avait sa droite en avant de Gosselies et sa gauche en avant de Thiméon.

La réserve d’infanterie Hatry composée des brigades Chapsal et Bonnet pour une force de 11 064 hommes, positionnée en retrait du centre à Ransart.

La division de cavalerie Dubois composée des brigades Soland et d’Hautpoul pour une force de 2 713 cavaliers. Elle est positionnée elle aussi à Ransart.

L’aile gauche est composée de 3 divisions, dont une, la division Muller, n’est pas présente le jour de la bataille car envoyée en renfort au général Schérer pour défendre la Sambre jusqu’à Maubeuge :

- division Kléber (brigades : Duhesme, Fusier et Schlachter) pour une force de 9 969 hommes. Cette division est positionnée sur sa droite aux alentours de Gosselies et sur sa gauche sur les hauteurs en avant de Jumet, formant une seconde ligne de l’aile gauche ;

- division Montaigu (brigades : Richard, Poncet et Boisset) pour une force de 8 358 hommes. La droite de cette division est située à Piéton, son centre à Trazegnies et sa gauche aux alentours du bois de Monceau (Monceau-sur-Sambre) et de Forchies ;

- division Muller (brigades : Ransonnet et Chevalier) forte de 8 625 hommes ; cette division ne participe pas à la bataille.

La réserve de gauche est composée de la brigade Daurier forte de 5 904 hommes, positionnée à Fontaine-l’Évêque, Leernes et Wespe.

D’après Jean-de-Dieu Soult, 5 000 soldats français ont été mis hors combat tandis que les coalisés ont laissé 7 000 morts. Les chiffres donnés par Soult paraissent crédibles, ce dernier était présent sur le champ de bataille et précise que la bataille a duré quinze heures. D’après Waldeck, ils ont perdu 5 000 hommes, dont les 2 800 hommes de la garnison de Charleroi. Le , l’état des pertes est dressé au quartier général de Cobourg, à Waterloo ; le bilan des troupes impériales à Fleurus est de 208 morts, 1 017 blessés, 361 prisonniers, un mortier, 3 caissons et un étendard. Selon l’historien Victor César Eugène Dupuis, les Hollandais ont probablement perdu environ 700 hommes.

Lire l’ouvrage de Jean-François Nicloux « Sentinelles du ciel » (2021), première histoire des aérostiers militaires de la Révolution à la Seconde Guerre mondiale, aux Éditions Pierre de Taillac.

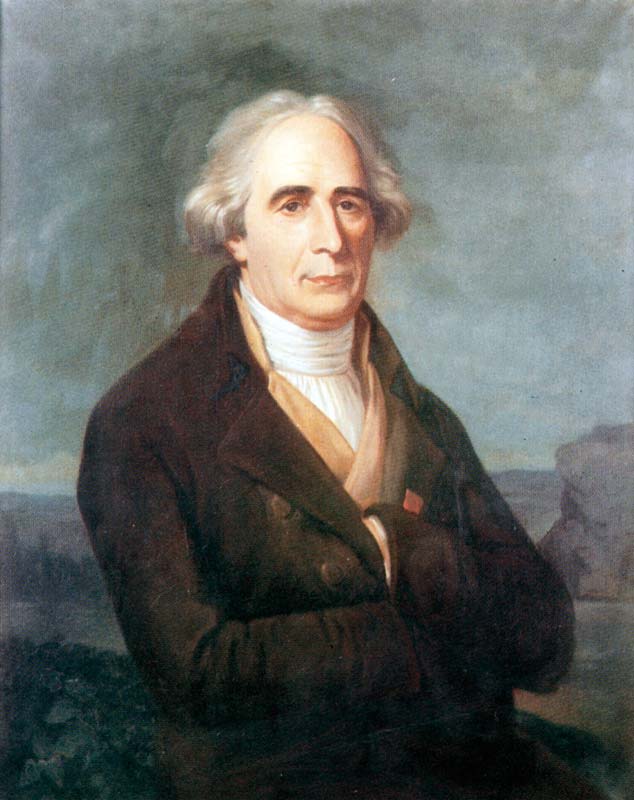

26 juin 1810 : mort à 69 ans de Joseph Montgolfier.

La famille de Joseph est installée à Vidalon-lès-Annonay, petit bourg de l’Ardèche de la commune de Davézieux, situé non loin du Rhône à 75 kilomètres au sud de Lyon. Son père, Pierre Montgolfier (1700-1793), père de seize enfants, est papetier comme ses ancêtres depuis le XIVe siècle. Sa mère est Anne Duret, issue d’une ancienne famille du Bourbonnais. La papeterie a une réputation européenne.

Joseph naît le à Vidalon-lès-Annonay. C’est le douzième de la fratrie. Indépendant, imaginatif et rêveur, il n’est pas particulièrement studieux et ne se fait pas à la discipline de l’époque. Il s’intéresse néanmoins aux sciences physiques et naturelles.

Joseph naît le à Vidalon-lès-Annonay. C’est le douzième de la fratrie. Indépendant, imaginatif et rêveur, il n’est pas particulièrement studieux et ne se fait pas à la discipline de l’époque. Il s’intéresse néanmoins aux sciences physiques et naturelles.

Une fois ses études terminées, ne voulant pas intégrer la papeterie familiale, il va monter un laboratoire de chimie, puis faire un séjour à Paris assez bref pour revenir travailler à Vidalon. Son père lui confie, avec sa sœur Mariane et son frère Augustin-Maurice, la nouvelle usine de Vidalon-le-Bas.

Le 1er, Joseph se marie à Vidalon avec Thérèse Filhol, une cousine ardéchoise, et de leur mariage naquirent 5 enfants.

En 1774, Pierre laisse la responsabilité de l’entreprise à Étienne et nomme Joseph responsable technique des ateliers de la papeterie Montgolfier.

En 1777, avec son frère, ils mettent au point le premier papier vélin français. Joseph met au point le papier à filtrer, qu’on appelle, le « Joseph » et qui deviendra le papier joseph.

En 1780, Joseph s’installe à Avignon qui à cette époque ne fait pas partie de la France, mais dépend du Pape. De nombreuses imprimeries y sont installées pour éviter la censure française et pour ne pas payer les droits sur des copies d’ouvrages. Il en profite pour passer une licence en droit, qu’il obtient en 1782, à 42 ans.

En 1782, il inventa la montgolfière avec son frère Étienne plus jeune de cinq ans. Son intuition et l’esprit méthodique d’Étienne leur attribuent chacun le mérite respectif de la conception de cet aérostat.

Joseph se passionne ensuite pour l’idée du parachute. Il en conçoit un sous la forme d’un parasol de 2,50 mètres de diamètre et les premiers essais sont concluants. Quelques années plus tard, un aéronaute parisien, André-Jacques Garnerin, rassuré par le succès des expériences successives accomplies à Avignon, sera en 1797, le premier parachutiste humain.

Après la Révolution, il se retire des affaires et s’installe à Paris. Il y reçoit la Légion d’honneur de Napoléon Bonaparte, qui le nomme directeur du Conservatoire national des arts et métiers en 1807. Il participe à la création de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale.

Le , il est reçu à l’Académie des sciences.

Joseph de Montgolfier meurt le à Balaruc-les-Bains dans l’Hérault. Sa tombe se trouve au cimetière d’Annonay.

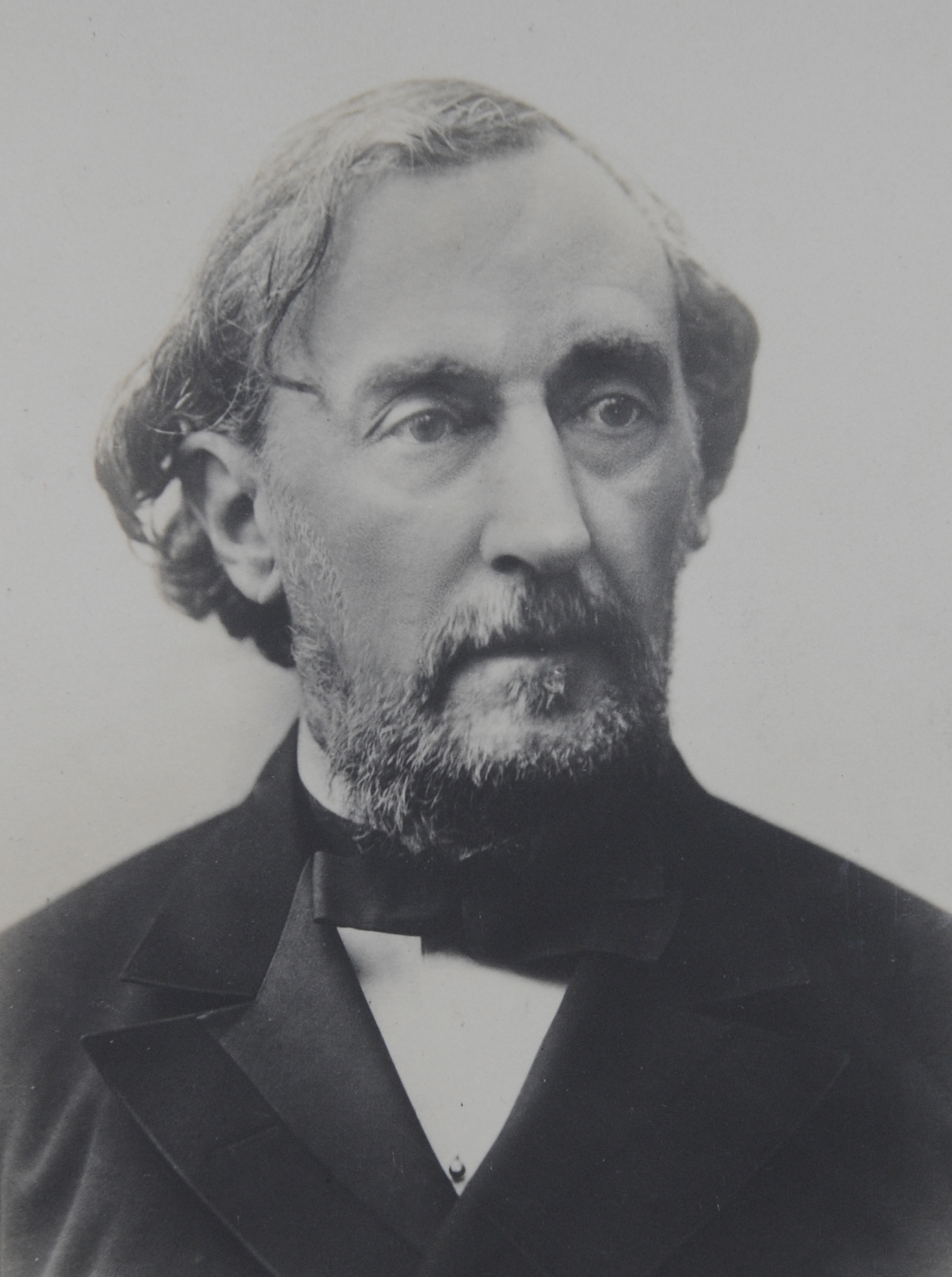

26 juin 1821 : naissance de Bartolomé Mitre (Argentine).

Bartolomé Mitre (né le à Buenos Aires et décédé dans la même ville le ), est un militaire, homme politique et historien argentin.

Général et chef de guerre, partisan du parti unitaire, sa famille a quitté le pays sous le régime dictatorial de Juan Manuel de Rosas. Opposé aux fédéralistes de Justo José de Urquiza, il dirigea le soulèvement de la province de Buenos Aires contre le système fédéral que la Constitution argentine de 1853, patronnée par Urquiza, imposait[pas clair]. Il occupa diverses charges importantes au sein du gouvernement provincial après la sécession de la province, jusqu’à ce qu’en 1859 il fût battu militairement à Cepeda par Urquiza, qui cherchait à réincorporer Buenos Aires dans la Confédération Argentine.

Après la défaite de Urquiza à la bataille de Pavón en 1861, l’Argentine est réunifiée et Mitre devient président de la République en 1862 pour une période de 6 ans.

Durant sa présidence eut lieu la guerre de la Triple Alliance, où l’Argentine, alliée au Brésil et à l’Uruguay affronta le Paraguay.

Il a écrit une Histoire de la république argentine en 1882. En 1890, face à la crise du gouvernement de Miguel Juárez Celman, il créa le parti de l’Unión Cívica, dont se séparera ultérieurement l’Unión Cívica Radical (UCR). Mitre fut aussi le fondateur du journal La Nación, un des journaux les plus influents en Amérique latine.

26 juin 1836 : mort à 76 ans de Claude Joseph Rouget de Lisle auteur de La Marseillaise , à l’origine Chant de guerre de l’armée du Rhin, devenu l’hymne national français en 1879.

26 juin 1889 : création du poste de Bangui (actuelle Rep. Centrafricaine).

Avec 22 tirailleurs, Albert Dolisie, lieutenant-gouverneur du Congo, fonde un poste qui va devenir la capitale de la Centrafrique.

26 juin 1898 : naissance de Willy Messerschmitt.

ingénieur allemand en aéronautique, inventeur du fameux Bf 109 de la Seconde Guerre mondiale sur lequel ont volé notamment les as Hans-Joaquim Marseille, Adolf Galland, Werner Mölders, Erich Hartmann…

26 juin 1917 : l’American Expeditionary Force (1ère division américaine commandée par le général Sibert) arrive en France (Saint-Nazaire) à bord de l’USS Tenadores.

26 juin 1918 : les premiers obus du Parizer Geschutz tombent sur Paris.

Moins connu que la grosse Bertha, le canon projetait tout de même des obus de 210 mm avec une vitesse initiale de 1600 m/s… à 100 km. Les contraintes sur cette arme étaient telles qu’il fallait à la pièce un tube neuf tous les 50 coups. C’est la propagande allemande sur la grosse Bertha qui conduit la presse française de l’époque à attribuer les bombardements parisiens à la désormais célèbre Grosse Bertha. Cette dernière a contribué par sa puissance (150 ou 80 tonnes selon le modèle, tirant des obus de 1160 kg et d’un calibre de 420 mm) à la reddition des places de Namur, Lièges, Bruxelles et Manonviller.

Lire : La Grosse Bertha des Parisiens (RHA N°253 – 2008)

26 juin 1936 : premier vol du Focke-Wulf Fw 61, premier hélicoptère fonctionnel.

L’aviatrice et pilote d’essai Hanna Reitsch sera la première femme à le piloter en 1938.

En construisant sous licence des autogires Cierva C.19 et Cierva C.30 et en réalisant des essais peu concluants avec son prototype Fw 186, Henrich Focke comprit en 1932 que leurs défauts ne pourraient être éliminés qu’en réalisant un véritable hélicoptère. En effet, ils manquaient de manœuvrabilité et de stabilité, et l’appareil ne pouvait pas se poser en toute sécurité en cas de panne du moteur ou de rupture de l’arbre de transmission.

Henrich Focke fit tout d’abord de nombreux calculs pour construire des maquettes testées en soufflerie. Puis, il s’inspira pour cela des travaux de l’Espagnol Juan de La Cierva qui travaillait en Grande-Bretagne ainsi que sur ceux de Glauert et de Lock pour améliorer les caractéristiques du rotor.

Focke opta pour un concept à deux rotors contrarotatifs assurant une parfaite symétrie des commandes. En 1934, une première maquette équipée d’un moteur deux-temps fournit de premiers résultats prometteurs. Elle est aujourd’hui exposé au Deutsches Museum à Munich. Le 9 février 1935, Focke reçut du ministère de l’aviation (RLM) une commande pour réaliser un prototype désigné officiellement Fw 61 mais que Focke lui-même appela cependant toujours F 61. La commande du deuxième exemplaire fut passée le 19 décembre 1935 par l’ingénieur aéronautique d’état-major (Fl. Hauptstabsing) du RLM Roluf Lucht.

Le premier prototype (immatriculé V 1 D-EBVU, n° de fabrication usine 931) était déjà pratiquement terminé et l’ingénieur Ewald Rohlfs (en) qui avait rejoint la société Focke-Wulf le , effectua les premiers vols d’essai, l’appareil étant captif, relié au sol par des cordes dans un hall à Hemelingen où Focke avait été banni par les « nouveaux dirigeants » de sa société. Le premier vol entièrement libre n’eut lieu que le , car Rohlfs avait dû être rapatrié d’Amérique du Sud grâce à l’insistance de Ernst Udet, où la direction de la société – qui désapprouvait le projet – l’avait envoyé en mission au printemps 1936. Jusqu’au début du mois d’août, les essais avaient suffisamment progressé pour permettre aux services officiels du centre d’essai en vol (Erprobungsstelle) de Rechlin de refaire les mêmes essais pour vérifier les performances, tâche qui fut confiée à l’ingénieur Walther Ballerstedt. Celui-ci possédait une certaine expérience du vol sur autogire Cierva C.30. Focke, qui était plus que précautionneux, tint à ce que son premier vol se fasse sur appareil captif. Ballerstedt était enthousiasmé par les qualités de vol de l’appareil, considérant uniquement que la commande de variation de hauteur, commandée par la poignée des gaz et par conséquent par la variation de régime des rotors, était très sensible. Udet, qui avait entre-temps succédé au général Wilhelm Wimmer était enthousiasmé et faisait pression pour présenter l’hélicoptère en public le plus vite possible. Le deuxième prototype (immatriculé V 2 D-EKRA, n° usine 1789) put faire son premier vol au printemps 1937, avec de nouveau Rholfs aux commandes. Le , celui-ci réalisa le premier atterrissage en autorotation moteur arrêté.

Un mois plus tard (les 25 et 26 juin 1937), Rohlfs avait battu sur cet appareil tous les records établis précédemment. Les meilleures performances précédentes avaient été établies par Louis Breguet et son Gyroplane Laboratoire en 1936 avec 1 h 2 min de vol, 44,69 km en circuit fermé, la vitesse de 121 km/h et 158 mètres d’altitude. Le Fw 61 atteignit une altitude de 2 439 m, se maintint en l’air pendant 1 h 20 min 49 s, atteignit une vitesse de 122,55 km/h sur une distance de 20 km et couvrit 80,604 km en circuit fermé.

Les difficultés que lui faisaient les dirigeants de son ancienne société poussèrent Focke à s’en séparer entièrement et à fonder le avec le célèbre pilote de voltige aérienne Gerd Achgelis une nouvelle société appelée Focke-Achgelis & Co GmbH dont les usines Weser Flugzeugbau détenaient aussi des parts. Le suivi technique des deux hélicoptères qui comme tous les nouveaux développements restaient la propriété de l’État, fut transférée à la nouvelle société. Rohlfs ayant décidé de rester chez Focke-Wulf, Focke engagea sur les conseils de Udet l’ingénieur Carl Bode pour poursuivre les essais. Celui-ci avait fait partie de l’équipe gagnante de la compétition Deutschlandflug (tour d’Allemagne) de 1933 en tant que membre d’Akaflieg Hannover et rejoignait désormais Focke-Achgelis après avoir travaillé au centre d’essais en vol de Rechlin et chez Arado. Les deux autres pilotes ayant le plaisir de voler sur cet hélicoptère étaient l’ingénieur Carl Francke du CEV de Rechlin et Hanna Reitsch, qui n’avait cependant pas d’autorisation. Elle faillit même se crasher lors de son premier vol car elle avait sous-estimé les difficultés du pilotage d’un hélicoptère. Elle apprit cependant très rapidement à le maîtriser. Lors d’un vol de Brême à Berlin-Tempelhof (25 octobre 1937), qu’elle dut interrompre deux fois, d’abord en raison d’une surchauffe puis à Stendal pour cause d’intempéries, elle poussa le record de distance en ligne droite à 109 km. Bode battit ce record le 20 juin 1938 en franchissant 230,248 km en ralliant Berlin-Rangsdorf depuis Fassberg. Sur le prototype V 2, il battit aussi le , avec 3 427 mètres, le record d’altitude détenu précédemment par Rohlfs.

À la suite de ces succès, Udet faisait pression pour que la production en série commençât aussitôt. Pour être utile un tel appareil devait cependant pouvoir transporter deux personnes (instructeur plus élève pilote) et surtout une charge utile et il était donc nécessaire de réaliser un appareil biplace avant d’envisager une fabrication en série. En conséquence, on commença le développement d’un successeur biplace appelé Fa 224 Libelle, qui aurait été motorisé avec un moteur Hirth HM 508 de 280 ch (206 kW) ou un moteur Argus As 10 C de 270 ch (198 kW). Le projet ne dépassa cependant pas le stade de la maquette et dut être abandonné au début de la Seconde Guerre mondiale au profit du Fa 223 Drachen qui était également en cours de développement.

Udet était tellement enthousiasmé par le nouvel appareil qu’il avança une autre idée. Vers la fin de l’année 1937, Berlin préparait une exposition coloniale intitulée « Kisuaheli » qui devait se tenir dans la Deutschlandhalle, salle polyvalente de Berlin. Il obtint que le nouvel hélicoptère fut présenté en vol au cours de la revue prévue pour février 1938. Bode et Hanna Reitsch commencèrent le 10 février les préparatifs pour voler sur le prototype V 2, transporté à Berlin par le train, premiers essais qui se passèrent tout d’abord sans accroc. Mais, le 13 février, un accident eut lieu en présence du secrétaire d’État Erhard Milch. Lors du deuxième vol que Bode effectuait ce jour-là, le cardan droit se brisa par suite de fatigue des matériaux et l’hélicoptère bascula vers la droite. Le rotor percuta le sol en se brisant mais Bode put sortir indemne de l’appareil D-EKRA couché sur le dos. Cet accident aurait dû en lui-même motiver l’interdiction de voler dans une salle archi-comble. Mais tous les scrupules furent balayés. Le prototype V 1 fut transporté à Berlin et remis en état de vol en une nuit et un jour de travail pour la Première qui devait avoir lieu le 19 février. L’immatriculation D-EBVU fut remplacée sur le fuselage par le mot Deutschland (Allemagne). Ainsi, Hanna Reitsch présenta la toute récente réalisation technique de l’aéronautique lors de la Première et ensuite chaque jour, 18 fois au total, sans incident. Udet fut très déçu car le public ne montrait pas un enthousiasme particulier, même si Hanna Reitsch lors de sa descente de l’appareil était chaque fois vivement applaudie. Les raisons de la réaction mitigée des spectateurs étaient faciles à deviner. Il y avait tout d’abord la poussière soulevée par les rotors malgré un nettoyage minutieux du sol et que les spectateurs des premiers rangs (les places les plus chères…) recevaient dans les yeux, et d’autre part le fait que pendant les vols les fenêtres devaient être ouvertes et la ventilation poussée au maximum en plein mois de février. Hanna Reitsch avait en effet constaté lors d’un des derniers vols d’essai qu’elle devait pousser plus que d’habitude le levier de commande des gaz qui permettait de réguler la hauteur. Cette perte de puissance évidente du moteur était due à la qualité de l’air ambiant. Même la presse spécialisée restait réservée face à ce qui avait été annoncé comme un évènement sensationnel. Dans sa revue Flugsport (sport aéronautique), Oskar Ursinus (en) ne lui consacra pas plus d’une ligne et demie… Henrich Focke reçut en octobre 1938 la médaille Lilienthal en or (Goldene Lilienthal-Medaille) et le 12 novembre il fut élevé au grade de docteur honoris causa par l’université technique de Hanovre où il avait étudié.

Le prototype V 2 (rebaptisé Fa 61) servit ensuite pour des essais jusqu’en 1941, notamment dans le centre de recherches aérodynamiques AVA de Göttingen. Il fut ensuite transféré à Ochsenhausen près de Biberach où la société avait son nouveau siège à la suite des bombardements alliés de Hoykenkamp (en) et est vraisemblablement tombé aux mains des troupes françaises vers la fin de la guerre. Le prototype V 1 par contre, qui était exposé à l’entrée de l’usine de Brême, fut détruit lors d’un bombardement dans la nuit du 3 au 4 juin 1942.

Pour les deux prototypes, le Fw 61 V 1 immatriculé D-EBVU (no 931) puis le Fw 61 V 2 immatriculé D-EKRA (no 1789), Focke avait utilisé un fuselage de Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz légèrement modifié. Il n’avait qu’un poste de pilotage ouvert, conservait sa dérive au-dessus de laquelle était fixé un plan horizontal en T relié à la dérive par des étrésillons mais compensable, faisant office de gouverne de profondeur. Il était en outre équipé d’un train avant fixe et de la roulette de queue d’origine. Les roues du train principal possédaient des freins.

La portance était assurée par deux rotors tripales contrarotatifs disposés à l’extrémité de poutres latérales en tubes d’acier soudés. La motorisation consistait en un moteur en étoile à 7 cylindres Bramo 314 E non caréné, fixé dans la pointe avant du fuselage et équipé d’une petite hélice servant uniquement à son refroidissement et non pas à la propulsion. La majeure partie de la puissance motrice était transmise, au travers d’un embrayage et d’un boîtier d’engrenages, à des arbres placés dans les poutres latérales et qui attaquaient les cardans au niveau du moyeu des rotors. Les pales des rotors, de forme trapézoïdale double et dont la corde était maximale au tiers de leur longueur, étaient constituées d’un tube d’acier (longeron) et de nervures en bois dont l’angle de calage diminuait en allant vers l’extrémité pour obtenir un vrillage optimal. Le profil de la pale était déterminé par un bord d’attaque en bois (contreplaqué) alors que la partie arrière était entoilée. Les pales possédaient des articulations de battement et de traînée au niveau du moyeu des rotors. Le pilotage autour de l’axe de roulis s’effectuait en faisant varier différemment l’angle d’incidence collectif de chacun des rotors. Pour assurer le déplacement en translation avant et arrière ainsi que le mouvement de giration (autour de l’axe de lacet), les pales étaient commandées à chaque rotation de manière que l’inclinaison de la poussée résultante génère la force requise.

Les sollicitations du pilote étaient transmises aux pales par le biais de câbles et de poulies placées sous le moyeu de chaque rotor. Un dispositif particulièrement important était celui permettant d’atterrir en toute sécurité même en cas de panne moteur ou de rupture d’un arbre de transmission. Un levier permettait de réduire le pas de toutes les pales et de permettre une descente en autorotation. Cette commande assurait en même temps le décrabotage du moteur. L’atterrissage se faisait ensuite en vol plané. Cette manœuvre une fois entamée n’était cependant pas réversible. Une fois le levier activé, l’atterrissage ne pouvait se faire qu’en autorotation.

26 juin 1945 : signature de la charte des Nations Unies (Etats-Unis – San Francisco).

26 juin 1948 : début du pont aérien (Berlin).

Les Soviétiques interdisent la libre circulation des biens et des marchandises entre les zones d’occupation alliées et Berlin pour sanctionner leur refus de se plier au régime d’occupation que Staline impose progressivement en Europe de l’Est. Les Etats-Unis déclenchent alors un gigantesque pont aérien qui va durer près d’un an et permettre à la partie Ouest de Berlin de survivre. Plus de 275 000 vols acheminent environ 2,5 millions de tonnes de marchandises pendant le blocus de Berlin et évitent ainsi que les alliés de la veille ne s’affrontent directement. 15 ans plus tard, jour pour jour, le président Kennedy en visite commémorative à Berlin lance son fameux « Ich bin ein Berliner ».

26 juin 1980 : Valéry Giscard d’Estaing annonce le développement de la bombe N.

Lors d’une conférence de presse le président Valéry Giscard d’Estaing rappelle qu’il a lancé en 1976 l’étude de faisabilité de la bombe à neutrons et qu’il engage maintenant le processus de développement après la réussite des essais. La bombe N entrait dans la panoplie des armes tactiques puis préstratégiques. L’annonce de VGE coïncide avec la décision de créer un lanceur stratégique mobile (système Hadès) qui viendrait remplacer le système Pluton.