27 juin 992 : bataille de Conquereuil (près de Nantes).

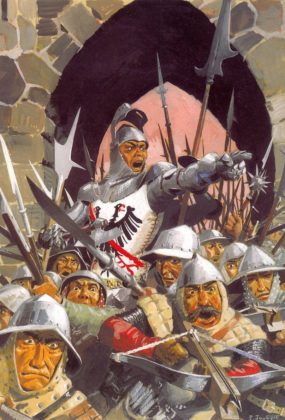

La Bretagne est un enjeu permanent pour le roi de France qui par l’intermédiaire des comtes d’Anjou cherche à s’en emparer. Le Breton Conan 1er prétendant dominer toute la Bretagne prépare un piège à l’approche des 3000 hommes du comte d’Anjou, Foulque Nerra. Il dissimule sous des fougères un long fossé derrière lequel ses troupes se replient. Elles défient les angevins qui, ne se doutant de rien tombent dans le piège et voient leur première ligne massacrée. Foulque Nerra ordonne la retraite. Les Bretons les poursuivent et s’apprêtent à remporter une belle victoire sur l’envahisseur lorsque Conan est tué. Selon les sources, le chef breton, soit à cause de la chaleur, soit par excès de confiance, quitte son armure et se fait tuer par des Angevins restés cachés suite à l’attaque angevine. La mort de Conan provoque un tel choc psychologique sur les Bretons qu’ils cessent leur poursuite et, démoralisés, perdent la bataille à l’issue de la contre-attaque de Foulque Nerra.

27 juin 1743 : bataille de Dettingen (Bavière).

Lors de la guerre de succession d’Autriche, le combat bien engagé en Bavière contre George II d’Angleterre par le duc de Noailles tourne en sa défaveur, en raison de l’attaque prématurée du duc de Gramont, son neveu, commandant les Gardes françaises. Malgré des pertes très supérieures, les troupes anglaises de Lords Stairs sont surprises de rester maîtresses du champ de bataille.

Après la défaite subie par les Franco-bavarois à Prague en 1742, le duc de Broglie bat en retraite et les Autrichiens lancent une offensive en Bavière sous le commandement du prince Charles de Lorraine, beau-frère de Marie-Thérèse. Les places fortes de Bavière capitulent les unes après les autres. Le , l’armée bavaroise (général Minuzzi) subit une défaite à Simbach, près de Braunau.

D’autre part, une armée alliée d’environ 50 000 hommes (Britanniques, Hanovriens et Autrichiens), dite pragmatique, commandée par le roi George II a été formée sur le Rhin inférieur après le départ vers la Bohême du maréchal de Maillebois et, au début de 1743, s’avance vers le sud.

Une armée française d’environ 70 000 soldats sous les ordres du maréchal de Noailles a été rassemblée sur le cours moyen du Rhin pour contrer cette intervention. Elle traverse le Rhin à Spire le 24 avril et s’avance vers le nord-est.

Dans la nuit, les Britanniques essaient de s’échapper par un chemin étroit, passant entre le Main et les coteaux boisés du mont Hahnenkamm (436 mètres, dans les contreforts du Spessart).

Le maréchal de Noailles, informé de ce mouvement, place sur leur chemin le régiment des Gardes françaises dans le village de Dettingen, avec ordre de se maintenir. Il a expressément recommandé à son neveu le duc de Gramont d’attendre dans cette position que l’ennemi vienne lui-même se livrer.

Les plans du maréchal vont être perturbés par un acte d’indiscipline du duc de Gramont qui, malgré les avis de tous ceux qui l’entourent, quitte sa position et s’avance avec son régiment et le régiment de Noailles pour attaquer l’ennemi dans une plaine appelée le « Champ des Coqs ». Il est suivi à regret par quatre autres brigades.

De cette façon, ces troupes se retrouvent seules face à 50 000 hommes, dont l’énergie est redoublée par l’imminence du péril ; de plus, l’artillerie française établie sur l’autre rive du Main est obligée de cesser le feu.

Le régiment des Gardes françaises qui vient le premier au contact est en peu de temps mis en déroute. Trouvant le défilé par lequel il est venu obstrué par les brigades qui le suivent, ces soldats se jettent dans le Main pour rejoindre le gros de l’armée sur l’autre rive. 200 Gardes françaises sont tués et 220 blessés. La compagnie des chevau-légers de la Garde royale française est anéantie.

L’honneur de la victoire alliée revient principalement au général Léopold-Philippe d’Arenberg, qui est blessé dans l’action. George II, témoin de sa bravoure, de l’habileté dont il a fait preuve, lui remet le commandement de l’armée quand il la quitte le 1er octobre pour se rendre dans ses États de Hanovre. La campagne se termine peu après : le duc de Noailles, ayant fait repasser le Rhin à ses troupes, leur assigne des quartiers d’hiver.

27 juin 1858 : traité de Tien Sin (Chine).

Il clôtura la première phase de la seconde guerre de l’opium (1856-1860). Le Second Empire français, le Royaume-Uni, l’Empire russe et les États-Unis furent les parties concernées. Ce traité permettait l’ouverture de onze nouveaux ports chinois (voir traité de Nankin) aux étrangers, autorisant des délégations étrangères à Pékin, ainsi que l’activité des missionnaires chrétiens et légalisant l’importation de l’opium. Il fut ratifié par l’empereur de Chine à la Convention de Pékin en 1860, à la fin de la guerre.

Cet accord fait partie des « Traités inégaux », série de traités imposés militairement par les puissances colonisatrices occidentales aux pays d’Extrême-Orient.

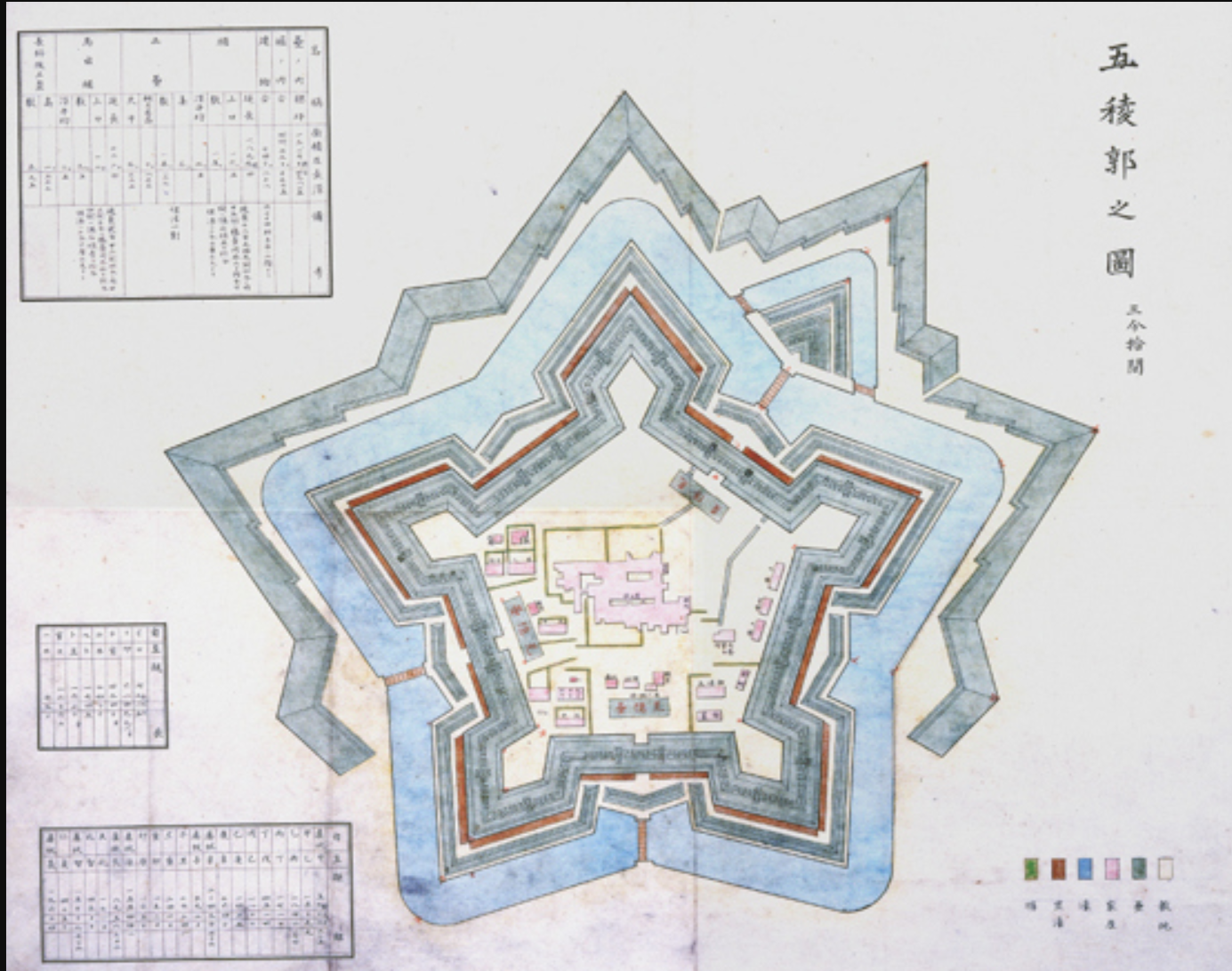

27 juin 1869 : fin de la bataille de Hakodate (Japon).

La bataille de Hakodate est l’affrontement final de la guerre de Boshin au Japon. Elle s’est déroulée du au et a vu s’opposer les restes de l’armée du shogunat Tokugawa, consolidés par les troupes de la république d’Ezo, aux armées du récent gouvernement impérial (composé principalement de forces des domaines de Chōshū et de Satsuma). Elle a eu lieu près de la ville de Hakodate sur l’île de Hokkaidō. En japonais, elle est également nommée « bataille du Goryokaku ». Il y avait également un groupe de conseillers militaires français, membres de la première mission militaire française au Japon, qui avaient formé les troupes du Shogun en 1867-1868, dirigés par Jules Brunet (voir l’article de Theatrum Belli).

La guerre de Boshin, entre les troupes favorables à la restauration de l’empereur et le shogunat Tokugawa, éclata en 1868. Le gouvernement de Meiji a défait les forces du shogun à la bataille de Toba-Fushimi et a occupé la capitale de ce dernier, Edo.

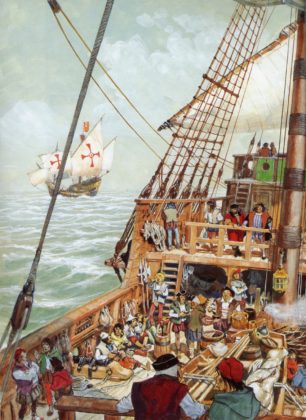

Takeaki Enomoto, vice-commandant de la marine du Shogunat, a refusé de remettre sa flotte au nouveau gouvernement et a quitté Shinagawa le avec quatre navires de guerre (le Kaiyō Maru, le Kaiten, le Banryū et le Chiyodagata), quatre navires de transport (le Kanrin Maru, le Mikaho, le Shinsoku et le Chōgei), 2 000 marins, 36 membres du Yugekitai dirigés par Hachiro Iba, plusieurs fonctionnaires de l’ancien bakufu dont le vice-commandant en chef de l’armée du Shogunat Taro Matsudaira, Saburozuke Nakajima et des membres de la première mission militaire française au Japon, dirigée par Jules Brunet.

Le , la flotte rencontra un ouragan au large de Chōshi. Le Mikaho coula et le Kanrin Maru fut gravement endommagé, forcé de rallier la côte où il fut capturé à Shimizu.

Le reste de la flotte a atteint le port de Sendaï le , un des centres de l’« alliance du Nord », composé des fiefs de Sendaï, de Yonezawa, d’Aizu, de Shōnai et de Nagaoka.

Les troupes impériales ont progressé vers le nord. Elles ont pris le château d’Aizuwakamatsu, rendant Sendaï trop vulnérable pour les rebelles qui quittèrent la ville le . La flotte en partance venait d’acquérir deux nouveaux bateaux, l’Oe et le Hōō-Maru, fournis par le domaine de Sendaï, et environ 1 000 soldats supplémentaires : des anciens de l’armée du Bakufu dirigés par Keisuke Otori, des troupes du Shinsen Gumi commandées par Toshizo Hijikata, des Yugekitai guidés par Hitomi Katsutaro, ainsi que plusieurs conseillers militaires français (Arthur Fortant, Jean Marlin, François Bouffier, Garde).

Les rebelles, environ 3 000 personnes, ont atteint Hokkaidō en . Ils ont débarqué dans la baie de Takanoki le . Toshizo Hijikata et Keisuke Otori ont chacun mené une colonne jusqu’à Hakodate. Ils ont éliminé la résistance du domaine de Matsumae qui avait déclaré sa fidélité au nouveau gouvernement Meiji puis se sont regroupés dans la forteresse du Goryokaku le , qui est devenue le quartier général de l’armée rebelle.

Diverses expéditions ont alors été organisées pour prendre le contrôle total de la péninsule méridionale de Hokkaidō. Le 5 novembre, Hijikata, avec 800 hommes et les navires Kaiten et Banryū, a occupé le château de Matsumae. Le , Hijikata et Matsudaira ont convergé sur la ville d’Esashi, avec l’appui du navire amiral Kaiyō Maru, et du bateau de transport Shinsoku. Cependant, le Kaiyō Maru fut perdu dans une tempête au large d’Esashi, et le Shinsoku coula lui aussi alors qu’il venait l’aider. Ce fut un coup terrible pour les forces rebelles.

Après avoir éliminé toute la résistance locale, les rebelles fondèrent la république d’Ezo le . L’organisation de ce gouvernement était calqué sur celui des États-Unis et Takeaki Enomoto en devint le président. Les gouvernements français et britannique reconnurent la nouvelle république mais pas le gouvernement de Meiji à Tokyo.

Un réseau de défense fut établi autour de Hakodate en prévision d’une attaque de l’armée impériale. Les troupes rebelles étaient dirigées par un commandement franco-japonais, avec Keisuke Otori pour commandant en chef, secondé par Jules Brunet. Et chacune des quatre brigades était commandée par un Français (Fortant, Marlin, Cazeneuve, Bouffier), secondé par huit officiers japonais. Deux autres ex-officiers de la marine française ont rejoint les rebelles, Eugène Collache et Henri Nicol. Collache a été chargé de construire des défenses fortifiées le long des volcans se trouvant autour de Hakodate, alors que Nicol devait réorganiser la marine.

Dans l’intervalle, une flotte impériale avait été rapidement réunie autour du vaisseau de guerre Kōtetsu, qui avait été acheté aux États-Unis. Les bateaux impériaux étaient le Kasuga, le Hiryū, le Teibo, le Yoshun et le Moshun, qui étaient fournis par les domaines de Saga, de Chōshū et de Satsuma. La flotte quitta Tokyo le et se dirigea vers le nord.

La marine impériale a atteint le port de Miyako le . Prévoyant son arrivée, les rebelles ont organisé un plan audacieux pour s’emparer du puissant Kōtetsu.

Trois navires de guerre ont été dépêchés pour une attaque surprise, dans ce qui s’appelle la bataille de la baie de Miyako. Il y avait le Kaiten (en), sur lequel était embarqué un corps d’élite du Shinsen Gumi ainsi que l’ex-officier français Henri Nicol, le Banryū, avec un Français nommé Clateau, et le Takao, avec le Français Eugène Collache. Pour surprendre davantage, le Kaiten est entré dans le port de Miyako avec un drapeau américain. Il a élevé le drapeau de la république d’Ezo quelques secondes avant d’aborder le Kōtetsu. L’équipage de celui-ci est parvenu à repousser l’attaque grâce à une Gatling, causant des pertes énormes aux attaquants. Deux des navires rebelles ont réussir à s’enfuir mais le Takao s’est échoué et a été sabordé par son propre équipage.

L’armée impériale, environ 7 000 hommes, a finalement débarqué sur l’île de Hokkaidō le . Elle a progressivement éliminé des positions défensives jusqu’à ce qu’elle atteigne la forteresse du Goryokaku et de Benten Daiba près de la ville de Hakodate.

La bataille de la baie de Hakodate () fut la première bataille navale entre des marines modernes au Japon.

Avant la reddition finale, les conseillers militaires français de la république d’Ezo se sont sauvés sur un navire de guerre français, le Coëtlogon, avec lequel ils ont rallié Yokohama puis, de là, la France.

Après avoir perdu près la moitié de ses hommes et la plupart de ses navires, la république d’Ezo s’est rendue au gouvernement de Meiji le .

La bataille a marqué la fin du vieux régime féodal au Japon et l’extinction de la résistance armée à la restauration de Meiji. Après quelques années en prison, plusieurs des chefs de la rébellion ont été graciés et ont poursuivi des carrières brillantes dans le nouveau Japon unifié : Takeaki Enomoto est devenu plusieurs fois ministre pendant l’ère Meiji.

Le nouveau gouvernement impérial, maintenant incontesté, a créé de nombreuses nouvelles institutions juste après la fin du conflit. La Marine impériale japonaise en particulier a été officiellement fondée en juillet 1869 et a intégré plusieurs des combattants et des bateaux qui avaient participé à la bataille de Hakodate.

Le futur amiral Heihachiro Togo, héros de la bataille de Tsushima en 1905, a participé à la bataille en tant que canonnier à bord du Kasuga.

La bataille de Hakodate révèle également une période de l’histoire du Japon où la France s’est fortement impliquée dans les affaires japonaises. De même, les actions des Britanniques et des Américains au Japon étaient importantes mais moins visibles que celles des Français. Cette participation française fait partie d’une politique étrangère plus large de l’empire français sous Napoléon III, et a suivi l’intervention française au Mexique. Les membres de la mission française qui ont suivi leurs alliés japonais jusqu’à Hokkaidō avaient préalablement démissionné ou déserté l’armée française avant de les accompagner. Bien qu’ils aient été rapidement graciés à leur retour en France, pour certains, tel Jules Brunet qui a commencé une brillante carrière, leur participation n’était pas préméditée ou politiquement guidée, mais était plutôt une question de choix personnel et de conviction. Bien que défaite dans ce conflit, et encore défaite pendant la guerre franco-prussienne, la France a continué de jouer un rôle important dans la modernisation du Japon : une deuxième mission militaire a été envoyée en 1872, et la première véritable flotte moderne de la marine impériale japonaise a été construite sous les directives de l’ingénieur français Émile Bertin dans les années 1880.

Bien que la modernisation du Japon soit généralement exposée comme commençant pendant la période de Meiji (1868), elle a réellement commencé plus tôt à partir d’environ 1853 pendant les dernières années du shogunat Tokugawa (la période du Bakumatsu). La bataille de Hakodate de 1869 montre deux adversaires équipés de matériel moderne, où la puissance de la vapeur et des armes joue le rôle principal, bien que quelques éléments militaires traditionnels soient clairement demeurés. Beaucoup de connaissances scientifiques et technologiques occidentales étaient déjà entrées au Japon depuis 1720 environ avec le rangaku, l’étude des sciences occidentales, et depuis 1853, le shogunat Tokugawa avait été occupé à moderniser le pays et à l’ouvrir à l’influence étrangère. Dans une certaine mesure, le mouvement de la restauration, fondé sur l’idéologie du Sonnō jōi, était une réaction à cette modernisation, bien que, à la fin, l’empereur Meiji ait choisi de suivre une politique semblable sous le principe de Fukoku kyōhei (« pays riche, armée forte »). Certains des anciens défenseurs de Satsuma, telle que Takamori Saigō, se révolteront contre cette situation, menant à la rébellion de Satsuma en 1877.

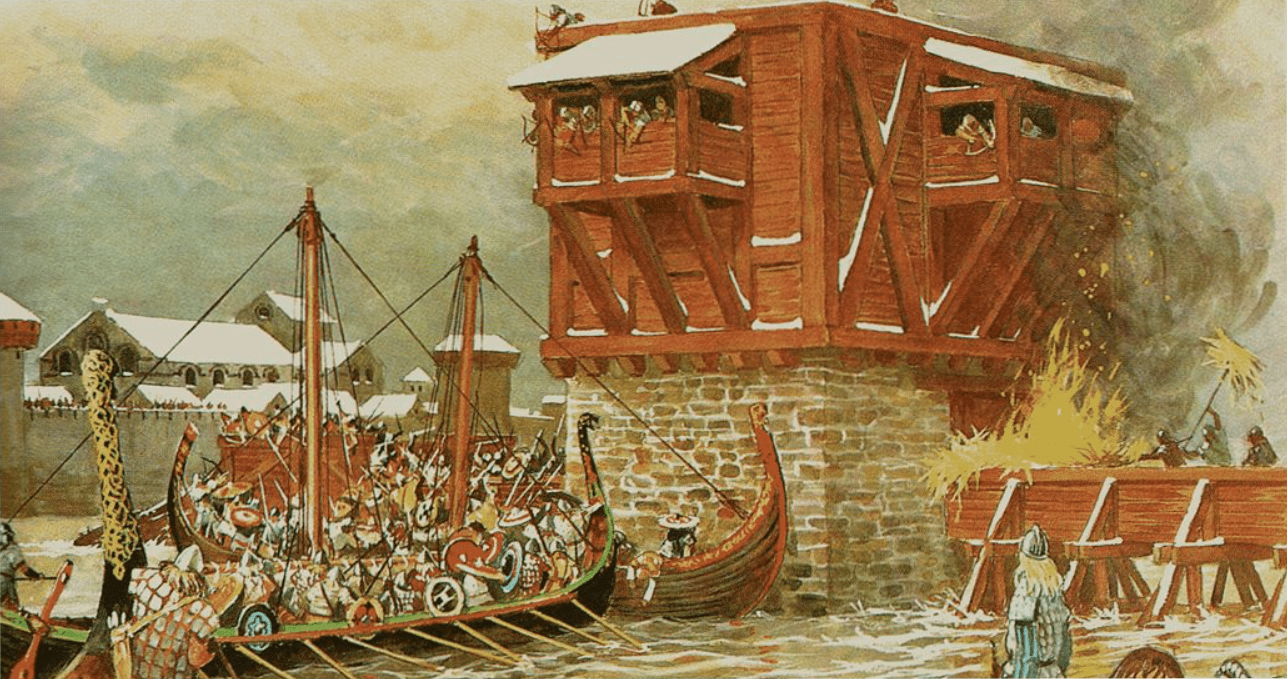

27 juin 1910 : Naissance de l’illustrateur Pierre Joubert, connu pour ses dessins historiques et sur le scoutisme (« Signe de piste »)

Élève de l’École des arts appliqués à Paris à partir de ses 14 ans, il rencontre le scoutisme en 1925. Il prononce sa promesse scoute le et est, durant les années 30, le chef de troupe de la 14e Paris Scouts de France puis de la 51e Paris. Après la Seconde guerre mondiale, il devient chef de troupe de la 1re Meudon, ville dans laquelle il réside durant plus de 40 ans. Son totem scout est « Epagneul taciturne ».

En 1927, Paul Coze le remarque dans un camp-école à Chamarande et l’embauche comme illustrateur de la revue Le Scout de France. Il devient alors le dessinateur officiel du mouvement.

Il travaille ensuite à la revue L’Illustration, mais son travail reste très lié aux éditions Alsatia et à sa collection « Signe de piste ». Il illustre ainsi les grands noms de la littérature scoute : Guy de Larigaudie, Jean-Louis Foncine, Serge Dalens (Le Prince Éric), Jean Valbert, Henri Suquet (pour les éditions Fleurus) et bien d’autres.

Il collabore principalement à des revues scoutes (La Revue des Scouts de France et La Revue des Scouts d’Europe) mais participe aussi à l’illustration des couvertures des volumes de la collection Marabout Junior, aux éditions Marabout, et en particulier les aventures de Bob Morane.

Il écrit plusieurs livres sur de nombreux sujets (autobiographie, l’héraldique), et dessine de nombreuses illustrations à caractère religieux, historique et scout, des couvertures de livres, des calendriers, etc. Il est aussi en relation avec Robert Manson, photographe du scoutisme : Pierre dessine ce que Robert photographie, Robert met en scène et photographie ce que Pierre dessine. Fervent défenseur et adepte de l’idéal chevaleresque, il crée par ses dessins un certain style d’adolescent, fougueux, aventurier et plein d’espoir.

Sa carrière dure près de 77 ans, au cours de laquelle il a dessiné plusieurs milliers d’œuvres. Après son mariage, le à Saint Germain sur l’Arbresle avec Renée Ragonot, il s’installe sur les hauteurs de Meudon, où il réside jusqu’à la fin de sa vie, partageant son temps entre ses voyages, les Charentes et Meudon.

27 juin 1917 : création du Royal Tank Corps (Grande-Bretagne).

Auparavant Heavy Branch Machine Gun Corps. Cette nouvelle appellation consacre le terme de tank dans la sémantique militaire britannique.

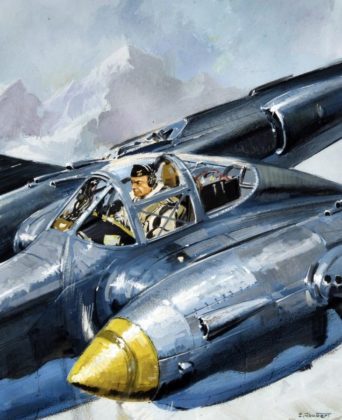

27 juin 1936 : mort à 41 ans du pilote italien Antonio Locatelli.

En 1915, Antonio Locatelli commence son service militaire, au cours duquel il obtient le brevet de pilote. Pendant la guerre, il fait partie de l’escadrille « La Serenissima », commandée par Gabriele D’Annunzio.

En 1918, il participe avec son commandant au survol de Vienne, mais son avion est abattu. Fait prisonnier, il parvient à s’évader au bout de quelques jours. Pour ce fait, il reçoit sa première médaille d’or.

En 1919, Locatelli est envoyé en Argentine pour des missions militaires. Il traverse en plein hiver le continent sud-américain et les Andes.

Il participe à la campagne de Fiume.

En 1923, il fait le tour du monde.

En 1924, Antonio tente pour la première fois de survoler l’Atlantique, en passant par le Groenland. Mais, il échoue à cause du brouillard.

De 1933 à 1934, il devient podestat de Bergame, sa ville natale.

En 1936, il s’engage dans la guerre d’Éthiopie. Il y participe comme aviateur de renseignement. Pendant une mission au sol, les troupes éthiopiennes lui tendent une embuscade. Il meurt en héros le à l’âge de 41 ans. Il avait reçu sa deuxième médaille d’or pour valeur militaire et le gouvernement italien lui en décerna une troisième à titre posthume.

27 juin 1954 : la CIA renverse le président Arbenz, au Guatemala.

En mars 1951, Árbenz devint président de la République à la suite de la première élection au suffrage universel qu’ait connu le pays, marquant la première transition pacifique du pouvoir politique dans l’histoire du Guatemala. Il fit campagne, en se présentant comme un réformateur, et recueillit 60 % des votes en promettant de rendre le Guatemala économiquement indépendant et de le débarrasser de la dépendance des États-Unis. Son prédécesseur, Juan José Arévalo Bermejo, avait entamé, avec succès, une série de réformes pour permettre à tous les citoyens de participer au processus politique. Le développement du droit de vote et de la législation du travail, obtenu par Arévalo, menaçait la puissance de l’élite traditionnelle et entraîna, selon les propos du président Arévalo lors de son discours de passation de pouvoir, quelque 32 tentatives de coup d’État contre lui.

Conscient de cette adversité, Árbenz énonce, dans son discours d’investiture du : « Jamais dans l’histoire de l’Amérique un pays aussi petit n’a été soumis à une pression aussi grande ». Son programme, dans la lignée du populisme de gauche latino-américain de son prédécesseur, qu’il entend prolonger et amplifier, consiste, énonce-t-il dans ce même discours, à « convertir notre pays d’une nation dépendante et d’une économie semi-coloniale en un pays économiquement indépendant ; convertir le Guatemala d’un pays arriéré et d’une économie à prédominance féodale, en un pays moderne et capitaliste ; et faire que cette transformation soit menée à son terme de façon qu’elle apporte dans son sillage la meilleure élévation possible du niveau de vie de la grande majorité du peuple ».

Conscient de cette adversité, Árbenz énonce, dans son discours d’investiture du : « Jamais dans l’histoire de l’Amérique un pays aussi petit n’a été soumis à une pression aussi grande ». Son programme, dans la lignée du populisme de gauche latino-américain de son prédécesseur, qu’il entend prolonger et amplifier, consiste, énonce-t-il dans ce même discours, à « convertir notre pays d’une nation dépendante et d’une économie semi-coloniale en un pays économiquement indépendant ; convertir le Guatemala d’un pays arriéré et d’une économie à prédominance féodale, en un pays moderne et capitaliste ; et faire que cette transformation soit menée à son terme de façon qu’elle apporte dans son sillage la meilleure élévation possible du niveau de vie de la grande majorité du peuple ».

Árbenz poursuivit le programme de réformes d’Arévalo et, en , son gouvernement lança une réforme agraire sur le modèle de l’Homestead Act promulgué en 1862 aux États-Unis. La nouvelle loi permettait au gouvernement d’exproprier uniquement les parties en friche des grandes plantations. Les propriétés de plus de 670 acres (271 hectares) en étaient exclues si au moins les deux tiers de leur surface étaient cultivés ; de même que les terres présentant une déclivité supérieure à 30 degrés (une exemption significative dans le paysage montagneux du Guatemala). La terre était alors accordée à des familles individuelles dans l’intention de créer une nation de yeomen, propriétaire terriens, réminiscence des propres buts des États-Unis dans les années 1800. Les propriétaires des terres expropriées furent dédommagés sur la valeur déclarée, par eux-mêmes, de leurs terres lors du calcul de l’impôt en . Le montant étant payé en bon pour une durée de vingt-cinq ans au taux d’intérêt de 3 %. Árbenz lui-même, propriétaire terrien par sa femme, donna jusqu’à 1 700 acres (688 ha) de ses propres terres au programme de réforme agraire.

Après sa prise de fonction, Árbenz rencontra secrètement des membres du Parti guatémaltèque du travail (PGT), d’obédience communiste, afin de concrétiser le programme de réforme agraire. Un tel programme fut proposé par Árbenz comme un moyen de remédier à une distribution de la terre extrêmement inégale dans le pays. On estime qu’en 1945, 2 % de la population du pays contrôlait 72 % de toutes les terres arables, mais seulement 12 % de celles-ci étaient utilisées. C’est une proportion semblable à celle que l’on trouve dans l’agriculture des États-Unis, mais sans la différence de revenu ni la diversité économique : dans les années 1950, au Guatemala, le revenu annuel par habitant des travailleurs agricoles était inférieur à 100 dollars américains et l’économie était à peine industrialisée, alors que celle des États-Unis était fortement industrialisée et diversifiée.

Tandis que l’ordre du jour proposé par Árbenz était accueilli favorablement par les paysans pauvres qui constituaient la majorité de la population guatémaltèque, il suscita la colère des riches propriétaires terriens, des puissants intérêts commerciaux américains et d’une partie de l’armée, qui l’accusèrent de céder à l’influence communiste (l’influence réelle dont disposaient alors les communistes au Guatemala est aujourd’hui encore chaudement débattue). Cette tension créera une grande agitation dans le pays. Carlos Castillo Armas, un officier de l’armée, se rebella à l’aéroport Aurora, fut défait et abattu, il survécut à ses blessures. Armas passa quelque temps dans une prison guatémaltèque avant de s’échapper et de s’exiler au Honduras.

L’instabilité, combinée à la tolérance dont Árbenz faisait preuve à l’égard du PGT et d’autres groupes communistes ou apparentés, poussa la CIA à étudier, en 1951, un plan intitulé Opération PBFortune. Celui-ci suggérait une méthode d’éviction d’Árbenz, s’il venait à être considéré comme une menace communiste dans l’hémisphère.

La United Fruit Company, une multinationale américaine, était également menacée par l’initiative de réforme agraire. En effet, elle était le plus grand propriétaire terrien du Guatemala et, avec 85 % de ses terres non exploitées, susceptible de tomber sous le coup de la réforme. En calculant le montant de ses impôts, la United Fruit avait constamment (et drastiquement) sous-évalué la valeur de ses terres. Pour les impôts de 1952, elle déclara une valeur de 3 dollars par acre de surface détenue. Quand, en accord avec la déclaration de revenus rédigée par la United Fruit, le gouvernement Árbenz proposa de dédommager l’entreprise à hauteur de 3 dollars l’acre de surface expropriée, la compagnie déclara que la valeur réelle de la terre était désormais de 75 dollars/acre mais refusa d’expliquer l’augmentation soudaine de sa propre estimation de la valeur des terres qu’elle possédait.

La United Fruit possédait quelques liens avec des personnalités influentes du gouvernement des États-Unis. Le secrétaire d’État américain, John Foster Dulles, et son frère, le directeur de la CIA Allen Dulles, entretenaient d’étroites relations avec la United Fruit, à travers leur ancien cabinet juridique. Le conseiller et sous-secrétaire d’État du président Eisenhower, Walter Bedell Smith, avait également des liens étroits avec elle et avait précédemment postulé un poste de direction en son sein. Tous trois étaient actionnaires de l’entreprise.

En 1952, le Parti guatémaltèque du travail fut légalisé ; l’influence, bien que minoritaire, des communistes, sur les importantes organisations paysannes et sur les syndicats s’accrut considérablement, mais pas sur le parti politique alors au gouvernement, le PGT ne gagnant que quatre sièges sur les cinquante-huit que comptait le congrès. La CIA, ayant conçu l’opération PBFORTUNE, était déjà intéressée par les liens potentiels entre Árbenz et les communistes. La United Fruit avait fait pression auprès de la CIA pour écarter les différents gouvernements réformateurs au pouvoir depuis la période Arevalo, mais ce ne fut pas avant l’arrivée de l’administration Eisenhower que ces idées trouvèrent une oreille attentive à la Maison-Blanche. En 1954, l’administration Eisenhower était toujours sûre de la victoire depuis son opération clandestine (nom de code : Ajax) destinée à renverser le gouvernement Mossadegh en Iran l’année précédente. L’agent de la CIA Kermit « Kim » Roosevelt, Jr., architecte du coup d’État en Iran, décrit une réunion avec le secrétaire d’État Dulles : « [Il] semblait presque enthousiaste. Ses yeux brillaient ; il semblait ronronner comme un chat géant. Clairement il ne savourait pas uniquement ce qu’il entendait, mais mon instinct me disait qu’il planifiait aussi. » En , la CIA lança l’opération WASHTUB, qui consistait à installer une fausse cache d’armes soviétiques au Nicaragua, afin de démontrer les liens entre Moscou et le Guatemala.

En , de l’armement de fabrication tchèque arriva au Guatemala à bord du bâtiment suédois, le Alfhem. Les États-Unis déclarèrent qu’il s’agissait de la preuve finale des liens entretenus par Árbenz avec l’Union soviétique. Les partisans d’Árbenz notent, néanmoins, que les Guatémaltèques tentèrent, à plusieurs reprises, d’acheter des armes en Europe de l’Ouest et se tournèrent uniquement vers les Tchèques devant l’impossibilité de s’en procurer ailleurs. Le gouvernement Árbenz était convaincu qu’une invasion soutenue par les États-Unis était imminente : il avait précédemment dévoilé une note détaillée (appelée les « White Papers ») concernant l’opération PBFORTUNE menée par la CIA et perçut les actions des États-Unis lors de la réunion de l’OEA à Caracas cette année comme un moyen de lancer une intervention. L’administration ordonna à la CIA de financer un coup d’État, au nom de code opération PBSUCCESS, qui renversa le gouvernement. Árbenz démissionna le et fut forcé de fuir, trouvant refuge auprès de l’ambassade mexicaine. Dans les premiers mois de contre-révolution, 9 000 personnes sont tuées ou incarcérées. La réforme agraire est abrogée et l’United Fruit récupère non seulement les terres dont elle avait été expropriée mais également des dizaines de milliers d’hectares de terres en friche qui avaient été distribués aux paysans.

27 juin 1991 : début de la guerre en Ex-Yougoslavie.

La Slovénie et la Croatie déclarèrent toutes deux leur indépendance le . Le matin du , des unités du 13e Corps de l’armée populaire yougoslave quittèrent leur caserne à Rijeka (Croatie) pour se diriger vers les frontières slovènes avec l’Italie. Cette décision provoqua immédiatement une forte réaction des Slovènes locaux, qui organisèrent des barricades et des manifestations spontanées contre les actions de la JNA. Il n’y avait pas encore eu de combats et les deux camps semblaient avoir pour politique non officielle de ne pas être les premiers à ouvrir le feu.

À cette date, le gouvernement slovène avait déjà mis en œuvre son plan visant à prendre le contrôle de l’aéroport international de Ljubljana et des postes frontières slovènes aux frontières avec l’Italie, l’Autriche et la Hongrie. Les membres du personnel affectés aux postes frontières étaient, dans la plupart des cas, déjà des Slovènes. La reprise slovène consistait donc pour la plupart simplement en un changement d’uniformes et d’insignes, sans aucun combat. En prenant le contrôle des frontières, les Slovènes purent établir des positions défensives contre une attaque prévue de la JNA. Cela signifiait que la JNA devrait tirer le premier coup de feu, qui fut tiré le à 14 h 30 à Divača par un agent de la JNA.

Très bon site. Merci !