Avec la mise en service des premières bombes planantes air-sol, les bombardiers du KG-100 ouvrent une ère nouvelle de la guerre aérienne.

Le 14 novembre 1940, à 20 heures, deux escadrilles de bombardiers Heinkel He 111H-3 décollent du terrain de Vannes, dans le sud de la Bretagne. Ils franchissent la Manche et progressent dans le ciel sombre du sud de l’Angleterre, cap sur leur objectif, les Midlands. Derrière eux, générée par un puissant émetteur situé sur la côte française, une onde radio traverse la nuit, traçant pour chaque appareil une route invisible dans le ciel. Dans les écouteurs des pilotes, un signal continu indique le bon cap. Des points ou des traits signifient qu’ils dévient vers la gauche ou vers la droite.

Chaque bombardier est équipé d’un récepteur radio spécial, connu sous le nom de X-Apparatus. Un signal, provenant d’une autre station et déclenché automatiquement sur une autre fréquence au moment où la formation coupe l’onde radio, indique aux He 111 qu’ils se trouvent à présent à 16 km de leur objectif. Dès réception de ce signal, chaque opérateur radio presse un bouton, mettant en marche un chronomètre. Huit kilomètres plus loin, rencontrant une troisième bande d’ondes, l’opérateur radio stoppe l’aiguille du premier chronomètre et en déclenche un second.

Maintenant, c’est au pilote de maintenir le bombardier sur son cap pour l’approche finale. Il ne lui reste plus alors qu’à ouvrir la soute à bombes, tout le reste se fera automatiquement. Lorsque, sur le chronomètre de l’opérateur radio, les deux aiguilles se superposeront, le circuit électrique du lance-bombes sera activé, et le Heinkel s’élèvera brusquement, délesté de sa charge de 250 kg.

L’Intelligence Service sait depuis plusieurs mois que la Luftwaffe a mis au point un système de guidage

En cette fatale nuit de novembre, l’objectif est la pittoresque cité épiscopale de Coventry, considérée par le service de renseignements de la Luftwaffe comme un important dépôt de munitions, ce qui en fait un objectif militaire légitime. Dans les heures qui suivent, guidés par les incendies allumés par les Heinkel éclaireurs du Kampfgruppe 100 (KGr 100), 450 bombardiers allemands larguent plus de 500 tonnes de bombes dans la mer de flammes qui s’étend sous leurs ailes. Lorsque, à l’aube du 15 novembre, les dernières vagues de bombardiers s’éloignent, le centre de Coventry ainsi que sa superbe cathédrale du XIVe siècle ne sont plus qu’un souvenir. Chaque nuit, au cours de cet effroyable hiver de 1940-1941, Londres, les Midlands, le Lancashire, le pays de Galles, Tyneside, Plymouth, Exeter, Southampton et Bristol crouleront sous le déluge de feu qui tombera du ciel. La plupart des raids nocturnes effectués sur l’Angleterre durant cette période seront conduits par le Kampfgruppe 100.

Depuis plusieurs mois, les renseignements britanniques sont au courant de la mise au point par les Allemands d’un système d’aide à la navigation et au bombardement basé sur des ondes radio. Dès le mois de juin 1940, le professeur Lindemann, conseiller scientifique au cabinet de guerre britannique, révèle à Winston Churchill que les Allemands sont en train de développer une bande d’ondes qui permettrait à la Luftwaffe d’effectuer des missions de bombardements de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météo. Le 21 juin, le Premier ministre convoque une réunion d’urgence à laquelle participent des officiers supérieurs de la Royal Air Force, ainsi que le sous-directeur de la recherche scientifique du ministère de l’Air, le docteur Jones, et plusieurs de ses collaborateurs. Ce dernier annonce à l’assemblée que, depuis plusieurs mois, des rapports en provenance du continent indiquent que les Allemands possèdent un nouveau système d’aide au bombardement nocturne sur lequel ils fondent de grands espoirs. Ce dernier semble avoir quelque rapport avec le nom de code Knickebein (Jambe tordue), que les renseignements britanniques ont rencontré à maintes reprises sans avoir jamais pu l’identifier.

Peu de temps après qu’un avion de reconnaissance de la RAF a photographié sur la côte française trois tours de forme curieuse, un bombardier allemand est abattu près de Liverpool. L’examen de l’épave révèle que l’appareil dispose d’un équipement radio inhabituel, qui n’a rien à voir avec le classique système d’aide à l’atterrissage sans visibilité Lorenz.

Les scientifiques britanniques comprennent très vite la signification des émetteurs Knickebein, et les premières contre-mesures sont opérationnelles dès le mois d’août 1940. Elles doivent contrecarrer l’action des deux stations Ruffian, nom de code donné par la RAF aux émetteurs Knickebein, situés près de Dieppe et de Cherbourg. Au cours des derniers jours d’octobre, l’Intelligence Service reçoit des informations indiquant que l’ennemi va prochainement effectuer un raid massif à l’aide de ce nouvel équipement, et les experts concluent que cette attaque visera Londres ou Liverpool. Mais les services de renseignements commettent une grave erreur : la cible désignée pour les essais allemands est Coventry. Les défenses antiaériennes y sont particulièrement faibles, et la Luftwaffe ne perdra qu’un seul bombardier au cours de son raid du 14 novembre.

Au début de l’année 1941, les Allemands adoptent déjà un nouveau système d’ondes radio connu sous le nom de Y-Apparatus, et c’est une fois encore le KGr 100 qui est chargé des essais en vol. Alors que le X-Apparatus utilisait trois bandes qui se croisaient à l’approche de l’objectif, le Y-Apparatus n’opère qu’avec une seule bande, combinée avec un signal radio qui indique au pilote la distance parcourue le long de celle-ci. Ainsi, les navigateurs ont la possibilité d’effectuer une vérification constante de leur progression.

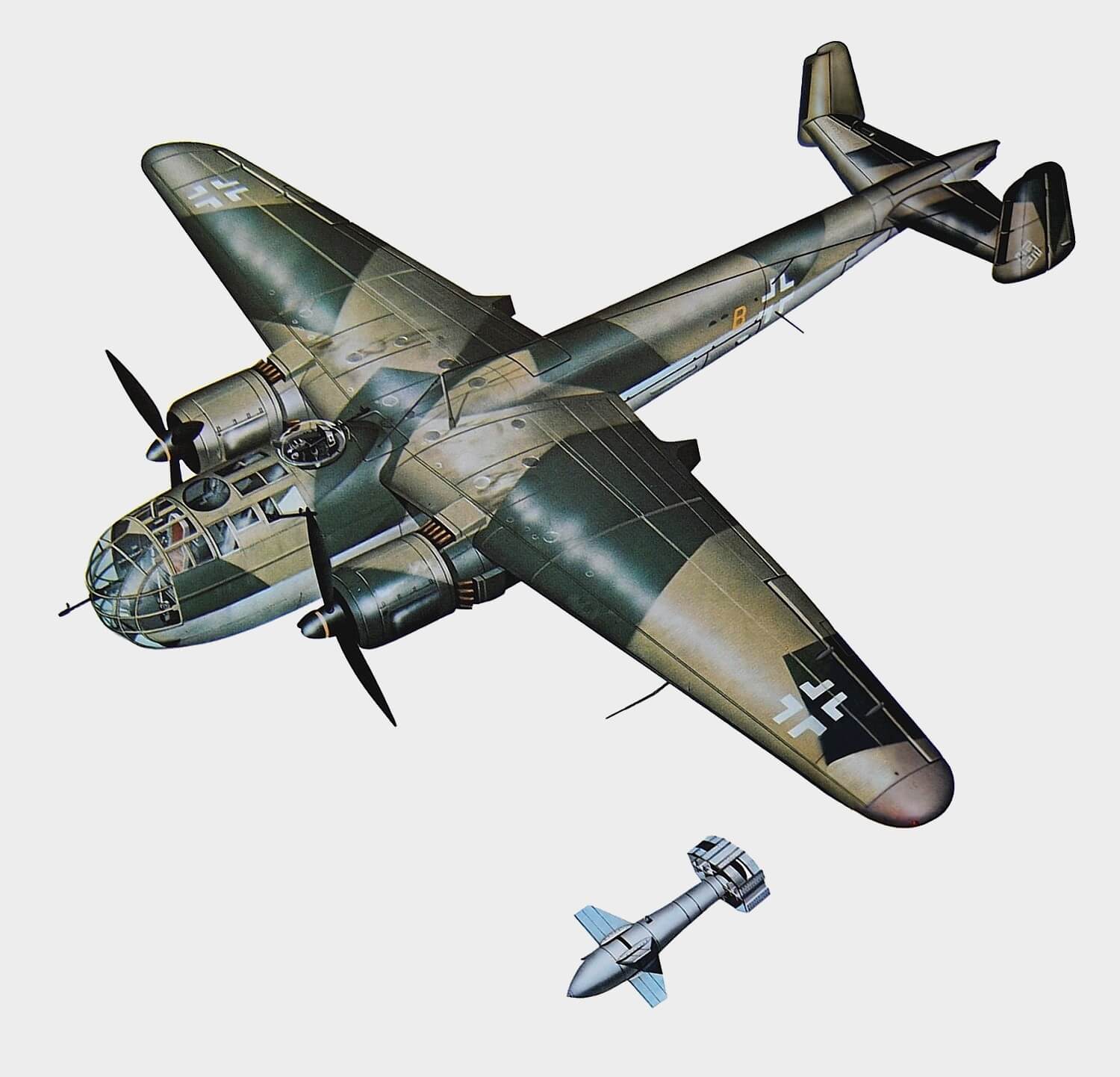

Bien que le poids de l’offensive aérienne allemande contre la Grande-Bretagne se fasse nettement moins sentir dès la fin avril 1941, le KGr 100, à présent spécialisé dans les techniques de précision, continue à opérer pendant plusieurs mois. Au début de l’année 1941, quelques-uns de ses Heinkel ont été remplacés par des Dornier Do 217, et l’effort de l’unité se porte alors principalement dans la lutte antinavire, qui caractérisera les activités du groupe jusqu’à la fin de la guerre.

En septembre 1942, quelques équipages, choisis parmi les plus expérimentés du Gruppe, sont envoyés en Allemagne pour participer aux essais de deux nouvelles armes secrètes, des missiles air-sol radioguidés destinés à l’attaque des navires. Le premier, baptisé Fritz-X, est une bombe antiblindage de 1 400 kg, équipée de quatre gouvernes implantées au milieu du corps de l’engin. L’arme est guidée par des signaux radio et contrôlée par un petit manche à balai installé dans le compartiment du bombardier.

Aussitôt après le largage, généralement effectué à 6 000 m, le pilote de l’avion lanceur réduit sa vitesse à environ 209 km/h afin de faciliter la tâche du bombardier, qui doit conserver le missile en visuel dans les dernières phases de sa trajectoire. Au cours de la chute du projectile, d’une durée de 42 secondes, une fusée placée dans la queue de l’engin permet de ne pas le perdre de vue. Toutefois, le Fritz-X n’est pas très précis, et son emploi implique que l’avion lanceur, dans la plupart des cas un Dornier Do 21K-2, vole en ligne droite et en palier pour permettre d’effectuer les corrections de cap du missile.

A la fin des essais opérationnels, au début de l’année 1943, une escadrille du KG 100 (l’unité a à présent le statut de Kampfgeschwader) se voit confier la mise en œuvre du Fritz-X et est envoyée à Istres, près de Marseille.

Des stocks de missiles Fritz-X ont été constitués dans le plus grand secret sur des aérodromes allemands situés sur un arc de cercle s’étendant du nord de la Norvège à l’Italie. Des détachements du KG 100 devront rapidement se déplacer d’un terrain à l’autre en fonction des besoins.

Dans le même temps est mis au point un second type de missile antinavire, le Henschel Hs 293. Bien que sa capacité de perforation soit inférieure à celle du Fritz-X, c’est une arme plus souple d’emploi. Doté d’un moteur-fusée, le Hs 293 peut être lancé et guidé depuis une distance plus longue. Le moteur, qui se déclenche automatiquement juste après le largage, confère au missile une vitesse de 600 km/h.

Le Hs 293 est pourvu d’ailes tronquées et d’un petit empennage, ainsi que d’un système gyroscopique qui lui permet de garder sa stabilité en vol. Comme le Fritz-X, il est dirigé depuis l’avion lanceur par un petit manche à balai. Au cours des opérations diurnes, le suivi est facilité par la présence de pots éclairants dans la queue du missile, et, pour les attaques nocturnes, par une lampe dotée d’un filtre infrarouge. Largué à une altitude de 6 500 m, le Hs 293 a une portée maximale de 17 500 m.

En mars 1943, le Gruppe II du KG 100 est rééquipé avec des bombardiers Dernier Do 217E-5 et transféré à Cognac, avec un premier lot de Hs 293. Le 25 août, douze appareils du Gruppe reçoivent l’ordre d’attaquer des navires de guerre de la Royal Navy dans la baie de Biscaye, Pour cette mission, chaque bombardier emporte deux missiles Hs 293 sous ailes. Trois navires britanniques sont signalés, et, au cours de l’attaque qui s’ensuit, une corvette est endommagée. Deux jours plus tard, des bombardiers porteurs de missiles coulent la corvette HMS Egret et endommagent un destroyer.

Le 7 septembre 1943, le Gruppe II rejoint le Gruppe III à Istres. Les deux unités doivent prendre part aux opérations contre la tête de pont alliée de Salerne, en Italie. Mais, à cause de l’écrasante supériorité aérienne des Alliés, les Dornier sont contraints d’opérer de nuit, et les missiles ne semblent pas avoir obtenu de coups au but.

Au cours de ces fiévreuses journées de septembre 1943, le KG 100 participe à quelques-unes des actions les plus brillantes jamais effectuées par la Luftwaffe. Le 9, jour du débarquement allié à Salerne, le Gruppe III se voit désigner un objectif hors du commun. En début de matinée, des reconnaissances aériennes allemandes signalent que les plus grosses unités de la flotte italienne ont pris la mer. Le gouvernement italien a d’ores et déjà capitulé, et l’avenir de sa flotte est incertain. Si elle se rend aux Alliés, elle risque d’accroître considérablement la suprématie navale dont ils jouissent en Méditerranée. A l’inverse, Si elle se dirige vers la France, c’est la Kriegsmarine qui bénéficiera de ce renfort de taille. En conséquence, les ordres du KG 100 sont simples : si la flotte italienne met le cap sur le nord, elle doit être protégée ; si elle met le cap sur le sud, elle doit être coulée. Deux heures plus tard, les Allemands sont informés que trois cuirassés, six croiseurs et toute une armada de navires d’escorte se dirigent apparemment vers Malte avec l’intention de se rendre. Dans quelques heures, ils se trouveront à portée de la couverture de chasse alliée qui pourra assurer leur protection. Si une action doit être tentée, c’est tout de suite.

A 14 heures, deux Do 217, les deux seuls qui soient en alerte, décollent d’Istres avec le plein de carburant, emportant chacun un Fritz-X. Volant au ras des vagues pendant plus d’une heure, ils réussissent à éviter les radars alliés, Puis, brusquement, ils grimpent à 6 000 m.

Quelques minutez plus tard, les deux pilotes aperçoivent la flotte italienne qui fait route en ordre dispersé. Les premiers projectiles de DCA montent déjà vers eux. Dans l’avion de tête, le lieutenant Heinrich Schmetz prend pour cible le cuirassé Rome. Il lance alors son missile et réduit sa vitesse à 220 km/h, tandis que l’opérateur suit la chute du projectile. Le cuirassé se met alors à effectuer des manœuvres pour se dérober en virant large, mais l’opérateur de Sehmetz, l’adjudant Oscar Huhn, réussit à maintenir la lueur blanche située dans la queue du Fritz-X juste sur la plage avant du cuirassé. A 15 h 40, un éclair rouge indique que le missile a frappé le bâtiment de plein fouet, dévastant l’intérieur du navire dans une explosion gigantesque.

Le cuirassé Rome sombrera en moins de vingt minutes, entraînant avec lui 1 254 marins italiens, parmi lesquels le commandant de la flotte, l’amiral Carlo Bergamini. Schmetz se verra décerner la croix de chevalier pour cette opération, tandis que son opérateur recevra la Croix de fer.

Dans les jours qui suivent, les équipages du Gruppe III opèrent sans relâche contre la tête de pont de Salerne, s’efforçant de parvenir à portée de missile des navires de guerre alliés. Les pertes sont élevées, car les Allemands sont contraints d’affronter une DCA intense et la couverture de chasse, mais un tiers des missiles atteignent leur but. Le 16 septembre 1943, trois missiles Fritz X sont lancés contre le cuirassé HMS Warspite. L’un d’eux, traverse plusieurs ponts avant de causer une brèche dans le fond du navire, tandis que les deux autres provoquent une déchirure importante dans les compartiments latéraux du bâtiment, détruisant une chaufferie et en endommageant quatre autres sur les six que compte le Warspite.

Le bilan n’est que de neuf morts et quatorze blessés, mais le cuirassé est totalement hors service, incapable de se diriger, armement et systèmes radar étant inutilisable. Il embarquera 5 000 tonnes d’eau et devra être péniblement remorqué vers Malte peur y être réparé. D’autres missiles frapperont les croiseurs HMS Uganda et USS Savannah. Toutefois, l’activité du Gruppe III du KG 100 va se restreindre, car les Alliés disposent désormais d’aérodromes dans le secteur même de Salerne.

En janvier 1944, le KG 100 subit de lourdes pertes au-dessus de la tête de pont d’Anzio, et l’état. Major de la Luftwaffe décide de le retirer du théâtre d’opérations méditerranéen. Au printemps suivant, alors qu’un débarquement allié- on France est du plus en plus probable, le KG 100 est transféré vers les terrains de la côte atlantique. Le 30 avril le Gruppe III utilise pour la première (et dernière) fois des missiles Fritz- X contre le Royaume Uni. Quinze Dornier Do 217 lancent leurs projectiles contre des navires dans le port de Plymouth, sans obtenir de résultat notable.

Puis, toutes les unités équipées de missiles sont alors rassemblées pour s’opposer au débarquement allié en juin 1944. Toutefois, la Luftwaffe a compté sans la suprématie aérienne alliée qui rend suicidaire toute attaque antinavire.

Seuls quelques équipages parviendront à mener à bien leurs missions, mais sans grand résultat. Après le jour J, les pilotes du KG 100 continueront à lancer des raids sporadiques contre les ports de débarquement et les têtes de pont alliées.

Bombe planante Henschel Hs293 A

La Henschel Hs 293 A est une bombe planante téléguidée anti-navires développée en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale par les usines aéronautiques Henschel Flugzeugwerke de Berlin. Le chef du bureau d’études responsable est Herbert Wagner.

Commandée au début de l’année 1940, elle était conçue comme un avion et possédait une voilure munie d’ailerons, un empennage muni d’une gouverne de profondeur et une propulsion autonome par moteur-fusée qui fonctionnait pendant 10 secondes et conférait à la bombe une vitesse de 900km/h environ. Elle était larguée à partir d’un bombardier, et était dirigée sur sa cible par signaux radio.

Plus de 12 000 exemplaires furent construits et environ 400 bombes furent larguées à partir de 1943, provoquant la destruction d’environ 55 navires. Le Junkers Ju 290 A-7, au rayon d’action de l’ordre de 5 000 km, apparu au début 1944, pouvait emporter 3 Hs 293-A sous son fuselage et la voilure. Au cours de l’année 1944, les Alliés acquirent la supériorité aérienne sur tous les fronts. Ceci provoqua tant de pertes dans la Luftwaffe que la bombe ne fut plus utilisée à partir du milieu de l’année 1944.

- Télécommande :

- émetteur (embarqué sur avion porteur) FuG 203 Kehl fabriqué par Telefunken et Opta (FuG → Funkgerät = appareil radio)

- récepteur (sur la bombe) : FuG 230 Strassburg fabriqué par StaRu (Stassfurter Rundfunkgesellschaft)

Le 25 août 1943 est enregistrée la première attaque réussie par un missile guidé, qui atteint la corvette HMS Bideford (L43). Cependant, la charge n’explosant que partiellement, les dégâts furent minimes. Le , la destruction de la corvette HMS Egret, attaquée par une escadrille de 18 Dornier Do 217 emportant des bombes planantes Henschel Hs 293 amène à la suspension de toutes les patrouilles anti-sous-marines anglaises dans le golfe de Gascogne. Le 26 novembre 1943, une Hs 293 coule le transport de troupes HMT Rohna, causant la mort de plus de 1 000 personnes.

Parmi les autres bateaux endommagés ou coulés par les Hs 293, on peut relever :

- : HMS Landguard, une corvette de la classe Banff, légèrement endommagée en même temps que le Bideford dans le golfe de Gascogne.

- : NCSM Athabaskan (G07), un destroyer canadien de la classe Tribal, fortement endommagé en même temps que la destruction du HMS Egret dans le golfe de Gascogne.

- 13 septembre 1943 : HMHS Newfoundland, un transport de courrier, fortement endommagé et coulé au canon par les alliés.

- 14 septembre 1943 : SS Bushrod Washington , coulé pendant l’Opération Avalanche.

- : SS James W. Marshall endommagé pendant l’Opération Avalanche, et coulé plus tard pour servir de brise-lames pour le port Mulberry. Il est aussi possible que le bateau ait en fait été touché par une Fx 1400 Fritz X.

- HMS LST-79, coulé.

- SS Samite, endommagé.

- SS Hiram S. Maxim, endommagé.

- SS Selvik, endommagé.

- 6 novembre 1943 : USS Tillman (DD-641), un destroyer de la classe Gleaves, légèrement endommagé alors qu’il escortait le convoi KMF-25A en mer Méditerranée. Il est aussi possible que le bateau ait en fait été touché par une torpille.

- HMS Rockwood, légèrement endommagé, rayé ultérieurement des listes.

- HMS Dulverton, fortement endommagé puis sabordé.

- MV Marsa, coulé.

- SS Delius, endommagé.

- 23 janvier 1944 : HMS Jervis, un destroyer de la classe J, mis hors de combat durant l’Opération Shingle ;

- HMS Janus, un destroyer de la classe J, coulé probablement par une Hs 293, ou une torpille.

- USS Prevail (AM-107), un dragueur de mines de la classe Auk, endommagé probablement par une Hs 293 ;

- USS Mayo (DD-422), un destroyer de la classe Benson, endommagé probablement par une Hs 293, ou une mine.

- SS John Banvard, endommagé.

- : SS Samuel Huntington, coulé durant l’Opération Shingle.

- : HMS Spartan (95), coulé durant l’Opération Shingle.

- : USS Herbert C. Jones (DE-137), endommagé durant l’Opération Shingle.

- : Elihu Yale, coulé durant l’Opération Shingle ; le chaland de débarquement LCT 35 qui était à côté a été également coulé.

- : HMS Inglefield.

- HMS Lawford (K514), coulé probablement par une Hs 293, le rapport officiel ne mentionnant qu’une « torpille aérienne ».

- HMCS Matane, endommagé.

- USS LST-282, coulé pendant le débarquement de Provence.

Bien que conçu pour être utilisé contre des navires, il fut également utilisé en Normandie début août 1944 pour attaquer des ponts sur la Sée et la Sélune. Un pont fut légèrement endommagé, entraînant la perte de six avions d’attaque. L’attaque du 7 août 1944 à Pontaubault, par le Do 217 du III./KG 100, fut la première utilisation d’un missile à distance de sécurité contre une cible terrestre. Le 12 avril 1945, des bombes Hs 293A furent à nouveau utilisées contre des ponts sur l’Oder par des bombardiers Do 217 du KG 200.

La Hs 293 était transportée par les Heinkel He 111, Heinkel He 177, Focke-Wulf Fw 200 et Dornier Do 217. Cependant, seul le Heinkel 177, certaines variantes du Focke-Wulf 200 et le Dornier 217 l’ont utilisée de manière opérationnelle.

Les différents modèles :

- Hs 293A-0 : première version de production.

- Hs 293A-1 : version de production principale.

- Hs 293A-2 : construction en acier plutôt qu’en aluminium.

- Hs 293A-v5 : A-1 avec ailes raccourcies.

- Le Hs 293B : guidé par fil pour éviter le blocage. Bien que le blocage rende le Hs 293 inefficace, il n’a jamais été mis en production.

- Le Hs 293C : (version de production désignée Hs 293A-2 ) avait l’ogive détachable du Hs 294.

- Le Hs 293D : guidé par télévision, avec une grande antenne Yagi transmettant vers l’avion de lancement. 70 exemplaires ont été construits et testés, mais ils n’ont jamais été utilisés de manière opérationnelle.

- Le Hs 293E : modèle expérimental destiné à tester les commandes de spoilers en remplacement des ailerons, n’a jamais été produit en série. Cette modification a été intégrée à la version finale du Hs 293A-2, mais à cette époque, la Luftwaffe ne disposait d’aucun appareil pour les opérations anti-navires et il n’a jamais été déployé.

- Hs 293F : variante à aile delta sans queue qui n’a jamais dépassé la phase de conception.

- Le Hs 293H : variante expérimentale conçue pour être lancée depuis un avion et pilotée depuis un autre, fut abandonné car la supériorité aérienne alliée avait atteint un point où l’on estimait que le second avion ne pourrait pas rester suffisamment longtemps à proximité du navire. Il utilisait le moteur-fusée à propergol solide Schmidding. Il était également envisagé comme missile antiaérien.

- Le Hs 293-U6 : variante à envergure réduite, équipé d’un moteur à propergol solide et destiné à être lancé depuis le bombardier à réaction Arado Ar 234 à 720 km/h, n’a pas dépassé le stade de la conception.