La bataille de Castillon, ultime victoire française de la Guerre de Cent Ans, est souvent négligée par les historiens contrairement aux défaites de Crécy (1346) et d’Azincourt (1415). Elle revêt pourtant une importance capitale notamment dans l’histoire de l’artillerie.

Elle marque la fin des ambitions anglaises sur le royaume de France et illustre une nouvelle approche militaire, caractérisée par l’utilisation massive d’une artillerie « anti-personnelle » mobile, soutenant l’infanterie que l’on pourrait qualifier d’artillerie de campagne ainsi que d’une artillerie de siège pour faire tomber les places fortes. Cette innovation est bien plus significative que l’emploi des archers à arc long en position défensive, qui avait été la stratégie anglaise prédominante durant la guerre de Cent Ans sur le champ de bataille.

En effet, dans les conflits modernes l’artillerie existe toujours contrairement à l’arc long. La bataille de Castillon mériterait donc d’être réexaminée et approfondie par les spécialistes, ce à quoi nous allons nous atteler.

La naissance de l’artillerie de campagne :

Avant d’explorer plus en détails cette bataille, il est important de situer le contexte dans lequel se développent ces nouvelles armes.

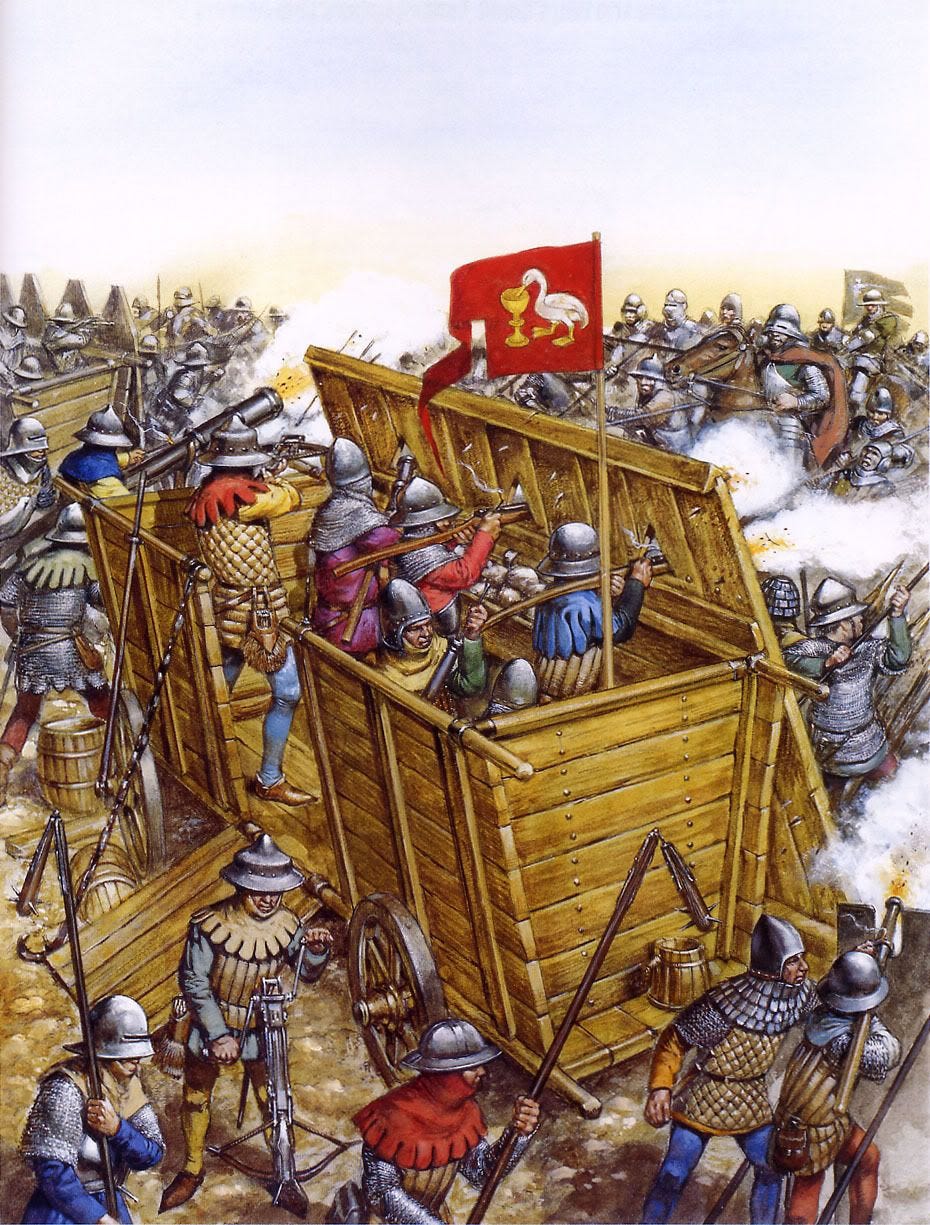

L’artillerie de campagne émerge véritablement au milieu du XVème siècle. La première utilisation effective de ces pièces plus légères et plus mobiles remonte à 1426 lors de la bataille d’Aussig. Jan Žižka, chef de guerre hussite, utilise pour la première fois une artillerie anti-personnelle intégrée à des chariots, avec des petits canons et des canons à main (haquebutes). Sa tactique à la fois défensive et offensive, appelée wagenburg (fort de chariot) lui permit avec cinq cents de ces unités de tenir tête à 20 000 combattants impériaux, infligeant de lourdes pertes à l’ennemi.

C’est à partir de cette époque que l’on peut véritablement constater la létalité des armes à feux.

Quelques années plus tard, le roi de France Charles VII, bénéficiant de finances assainies grâce à son argentier Jacques Cœur, dote son armée d’une importante artillerie. Les frères Bureau sont responsables des aspects financiers et de l’organisation militaire pour l’utilisation de cette nouvelle arme et s’associent au balisticien Louis Giribault, reconnu pour avoir inventé le canon sur roue devenant ainsi le père de l’artillerie de campagne.

Le premier succès marquant survient en 1450 lors de la bataille de Formigny, où Giraud de Samain, avec deux couleuvrines, abat de nombreux combattants anglais à raison d’un tir toutes les huit minutes.

Mais c’est bel et bien à la bataille de Castillon que ces nouvelles armes vont révéler leurs pleins potentiels.

La bataille de Castillon du point de vue de l’artillerie :

A environ 200 mètres du bourg de Castillon, à l’est, protégés par les ruisseaux de la Lidoire et du Rieuvert, les Français décident d’établir un camp regroupant leurs pièces d’artillerie pour assiéger la place forte ennemie. Contrairement à ce que rapportent les historiens depuis l’enquête de Léo Drouyn dans son ouvrage La Guienne Militaire (1860), ce camp n’était pas situé sur la plaine de Colle, à près de deux kilomètres des remparts de la ville car la portée effective de l’artillerie à cette époque était de quelques centaines de mètres.

Ainsi, du point de vue des canonniers la bataille de Castillon se déroule en trois phases.

Les préparatifs

La première étape commence le 13 juillet 1453, avec l’établissement d’un camp français destiné à protéger l’artillerie en vue de commencer un siège en bonne et due forme. Les sources mentionnent la présence de 700 manouvriers pour le construire et établir des fossés. Certains spécialistes en déduisent qu’il y a plus de deux cents pièces d’artillerie chacune nécessitant au moins trois, voire quatre servants. Cependant, le terme de « manouvrier » est assez général, désignant principalement des auxiliaires, souvent des paysans et des artisans employés pour construire le fortin dans le cas présent. Par conséquent, il est difficile de déterminer avec précision le nombre de pièces d’artillerie, nous pouvons simplement affirmer qu’elles étaient présentes en nombre conséquent, la finalité étant la prise de Bordeaux.

Le 14 juillet, le siège commence avec l’utilisation des bombardes. Ces armes spécifiquement conçues pour abattre des murs, constituent les pièces d’artillerie les plus puissantes de l’époque. Ce sont de gros canons dont les boulets sphériques sont taillés dans la pierre, quant au tube il est fabriqué en bronze ou en fer, la standardisation des pièces ne venant que plus tard.

Au XVème siècle, la bombarde est une arme sophistiquée contrairement à celle du siècle précédent. En effet, la campagne de Normandie qui eut lieu de 1449 à 1450, a vu la prise de nombreuses places fortes grâce à ce type de canon.

Pour ce qui est du mode de chargement, la poudre était tassée au sein du canon puis on séparait ladite poudre du boulet par une bourre de foin placée dans la gueule de la bombarde. Le projectile est calé entre cette première bourre et une seconde que l’on introduit par la suite.

Une fois cette étape réalisée, le canon est chargé. Il ne reste plus qu’à introduire une charge d’amorçage dans la lumière (orifice foré dans la culasse de la bombarde), et procéder à la mise à feu grâce à une plaque de fer rougie ou un boutefeu.

La cadence de tir doit également être particulièrement bien jaugée par le canonnier afin de ne pas trop fatiguer la pièce ou pire la détruire, ainsi on estime qu’une bombarde moyenne peut tirer un coup par heure.

Les épaisses murailles de Castillon résistent donc pendant trois jours jusqu’à l’arrivée de l’armée de secours anglo-gasconne dirigée par le capitaine expérimenté Lord Talbot.

La bataille

Le 17 juillet 1453 marque le véritable début de la bataille de Castillon. Talbot et ses hommes surprennent des francs-archers français et les chassent vraisemblablement du couvent des Carmes, situé à l’ouest de la ville assiégée. Ils sont poursuivis jusqu’au camp, où Jacques de Chabannes vient à leur aide avec un contingent. Les Anglais retraitent et boivent du vin pour fêter leur petite victoire.

Au sein du camp français, on ne perd pas de temps, l’artillerie de campagne est mise en batterie afin de recevoir un éventuel assaut ennemi. Différentes pièces vont alors être utilisées :

– La couleuvrine à main : une arme de petite taille ancêtre du mousquet et de nos fusils modernes utilisant des munitions en plomb et dont la portée utile est d’environ une vingtaine de mètre.

– La couleuvrine « de campagne » : pesant environ une vingtaine de kilos. Pour la mise à feu ce petit canon doit être posé sur un chevalet en bois afin que l’arme puisse être stabilisée puis on la chargeait par la bouche avant de procéder au tir. Les projectiles utilisés pour ce type de canon sont uniquement de la plombée. Elle dispose d’une portée utile d’une centaine de mètres. Une version plus lourde jusqu’à 90 kilos, appelée serpentine est également mentionnée par les sources.

– Le ribaudequin : composé de plusieurs petites pièces d’artillerie montées sur un chariot permettant de tirer plusieurs salves successives de plomb.

Lorsque Talbot fait mettre pied à terre ses hommes et décide de prendre d’assaut le camp français, il est accueilli par un impressionnant déploiement d’artillerie de campagne. Les Anglos-Gascons attaquant à pied se font littéralement « plomber » sous un déluge de feu préfigurant les assauts de poilus, quelques siècles plus tard, sur des tranchées allemandes bardées de mitrailleuses et de canons.

Les ravages dans les rangs ennemis sont considérables. Les chroniqueurs de l’époque évoquent la létalité et la puissance de ces nouvelles armes : « Girault le canonnier, ses assistants et ses compagnons installèrent l’artillerie contre eux, ce qui leur causa de lourdes pertes ; car à chaque tir, cinq ou six hommes tombaient à terre, tous morts. Ils furent tellement affaiblis qu’ils durent se retirer ; et en effet, ils se retirèrent. »

La bataille dure plusieurs heures, au milieu du combat un temps mort semble être accepté par les deux parties. Les Français en profitent pour faire appel à la cavalerie bretonne en réserve afin d’en finir avec les Anglos-Gascons. Lorsque celle- ci charge, elle est soutenue par l’artillerie.

Jean Chartier, un chroniqueur, nous décrit les ultimes fracas de cette furieuse lutte : « À ce moment-là, on entendait dans le camp une tempête si terrible et un tel cliquetis de couleuvrines et de ribaudequins que c’était incroyable à entendre. Il y eut tellement de violence contre les Anglais à ce moment-là qu’ils durent finalement s’enfuir. »[1]

Cette bataille illustre à merveille l’emploi combiné de la cavalerie et de l’artillerie pour mettre en déroute une armée ennemie, disloquant ses rangs par une charge violente tout en saturant ses lignes par des tirs intensifs.

C’est à ce moment-là que la jument de Talbot est touchée par un tir de couleuvrine et qu’il est achevé par un archer français. Symboliquement, nous avons un vieil homme représentant l’ancienne conception de faire la guerre terrassée par une arme nouvelle qui aura eu raison des ambitions anglaises et de son fol assaut.

Épilogue

La dernière phase commence dès le lendemain de la bataille. Après la déroute de l’armée anglo-gasconne, les Français ajustent leurs bombardes et commencent le siège de la ville qui ne durera que trois jours. Les défenseurs, réalisant qu’ils ne disposeront d’aucun renfort, capitulent.

Cette bataille met ainsi en évidence une distinction claire dans l’utilisation de l’artillerie de siège (essentiellement les bombardes), plus ancienne, et l’artillerie de campagne (couleuvrines, serpentines, ribaudequins) qui devient par la suite une branche majeure de l’artillerie.

Celle-ci connaîtra ses heures de gloire sous Napoléon et durant les deux guerres mondiales. Il convient de noter que cette évolution militaire représente une révolution majeure, dont l’armée française a été l’une des pionnières.

Si vous souhaitez plonger au cœur de l’armée française de cette époque et découvrir des aspects méconnus de la bataille de Castillon, commandez dès maintenant votre exemplaire en cliquant ICI pour commander sur Amazon ou ICI directement sur le site de l’éditeur.

Cet article est tiré du bulletin semestriel n°74 des amis du musée de l’artillerie à Draguiginan. La revue est consultable gratuitement ICI.

Note :

- Copie d’une lettre datée du 19 juillet 1453 écrite par un habitant d’Angoulême.