Je remercie Souveraine Tech et son président Bertrand Leblanc-Barbedienne pour son aimable invitation au 3e colloque national dans la magnifique Cité de Saint-Malo, consacré au « Ravivage du lien Armée-Nation autour de l’innovation technologique ». Je partage avec vous le texte de ma présentation (plus complet que mon intervention orale) sur la figure d’Edgar Brandt, ferronnier d’art, maître de l’Art Déco, inventeur, industriel de l’armement, forgeur de la Mémoire combattante et du lien « Nation-Armée ».

Mesdames,

Messieurs,

Je vous remercie pour votre invitation à intervenir aujourd’hui sur le thème du lien Armée-Nation, sujet d’une actualité brûlante à l’heure où la France réfléchit à sa souveraineté technologique et industrielle.

La Première Guerre mondiale, ce premier grand conflit industriel de l’histoire moderne, a profondément transformé la société française. De cette tragédie sont émergées des figures singulières, capables de conjuguer avec un génie remarquable innovation technique, engagement patriotique et expression artistique. Edgar BRANDT, ferronnier d’art, industriel de l’armement et créateur de monuments majeurs du souvenir, incarne à la perfection cette synthèse exceptionnelle entre art, technique et service de la Nation.

À travers son parcours exemplaire, nous découvrons comment un artisan devenu entrepreneur a su, grâce à son génie créateur et son sens patriotique, servir simultanément l’effort de guerre, répondre aux besoins techniques cruciaux de l’armée et honorer le devoir de mémoire de la Nation. Son histoire illustre parfaitement les enjeux contemporains de l’innovation de défense et de la souveraineté technologique.

Je ferai toutefois un petit changement sémantique, préférant le concept de « Nation-Armée » à celui de « Armée-Nation », c’est-à-dire ce lien qui unie la société civile à son institution qui en est une émanation. Cette légère différence suggère que les citoyens doivent être engagés, comme le fut Edgar Brandt envers la défense de la Nation, au sein de laquelle nos forces armées sont enracinées pour y défendre son identité, sa souveraineté et ses intérêts supérieurs.

Edgar BRANDT : De l’artisanat d’art à l’innovation technique

Né le 24 décembre 1880 à Paris dans une famille d’origine alsacienne protestante, Edgar Brandt grandit dans un milieu imprégné de savoir-faire technique. Son père, émigré d’Alsace après 1870, termine sa carrière comme directeur d’une entreprise de construction métallique, transmettant ainsi à son fils une culture industrielle et une connaissance intime du travail des métaux.

Le jeune Edgar révèle précocement ses talents : il obtient son certificat d’études à treize ans, puis intègre l’école professionnelle de Vierzon, institution reconnue pour la qualité de sa formation technique. Il en ressort cinq ans plus tard avec une solide formation de métallier, maîtrisant notamment l’art délicat de la forge. Ses formateurs ont remarqué chez lui une habileté manuelle exceptionnelle, une ingéniosité remarquable et un goût prononcé pour le dessin technique et artistique — qualités qui s’avéreront déterminantes pour son futur.

Après avoir accompli son service militaire au 154e régiment d’infanterie de Nancy, Edgar Brandt s’installe à Paris en 1902. Il ouvre un atelier rue Michel-Ange, dans le prestigieux 16e arrondissement, et se spécialise dans la création de bijoux d’or et d’argent ainsi que dans la ferronnerie décorative, répondant aux goûts raffinés de l’époque. La clientèle fortunée du quartier lui permet de développer rapidement sa réputation, et les commandes affluent bientôt de province et même de l’étranger. Il décore notamment le paquebot transatlantique Le Paris, vitrine du luxe français sur les mers.

Sa participation à de nombreux concours artistiques, couronnée de succès, établit sa renommée dans le milieu des arts décoratifs. Le 16 juin 1904, il épouse Renée Larguaud, union dont naîtront trois enfants : Jane (1905), Andrée (1907) et François (1919), ce dernier perpétuant plus tard l’œuvre familiale. Une carrière prometteuse d’artiste s’ouvre devant ce jeune homme talentueux.

Cependant, le déclenchement de la Grande Guerre en août 1914 constitue, pour Brandt comme pour des centaines de milliers de Français, une rupture brutale. Son destin va alors basculer…

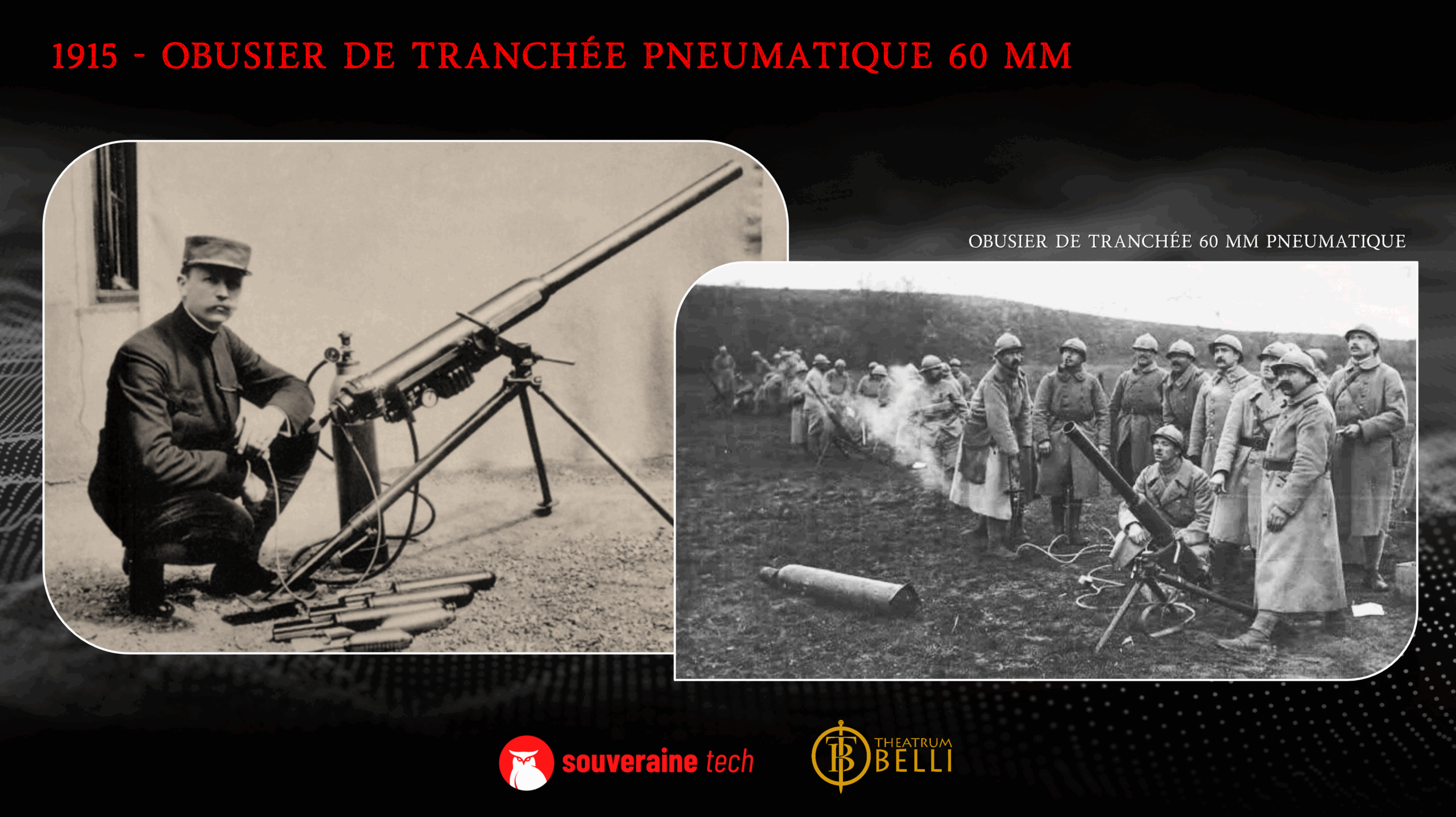

L’inventeur de l’obusier pneumatique : Une réponse innovante aux défis tactiques

En août 1914, Edgar Brandt retrouve les rangs du 154e RI, engagé d’abord dans les combats de l’Est puis dans ceux du Nord. Après la « course à la mer » et la stabilisation du front, les belligérants s’enterrent dans un réseau complexe de tranchées qui s’étend de la mer du Nord à la Suisse. C’est le début de cette guerre de position qui va révéler des lacunes criantes de l’armement français.

Alors que les troupes allemandes disposent d’une artillerie légère à tir courbe efficace (Minenwerfer de 17 et 25 cm) livrés peu après le début du conflit, l’armée française ne peut opposer que de vieux mortiers en bronze et des armes rudimentaires. Cette infériorité technique coûte cher en vies humaines et en efficacité tactique.

Fort de son expérience du terrain et de ses compétences techniques, Brandt identifie rapidement un besoin critique : l’infanterie française manque cruellement d’armes de siège adaptées à la guerre de tranchées. Pendant ses moments de repos, il conçoit et dessine un obusier révolutionnaire, capable d’envoyer des projectiles en tir courbe dans les positions adverses.

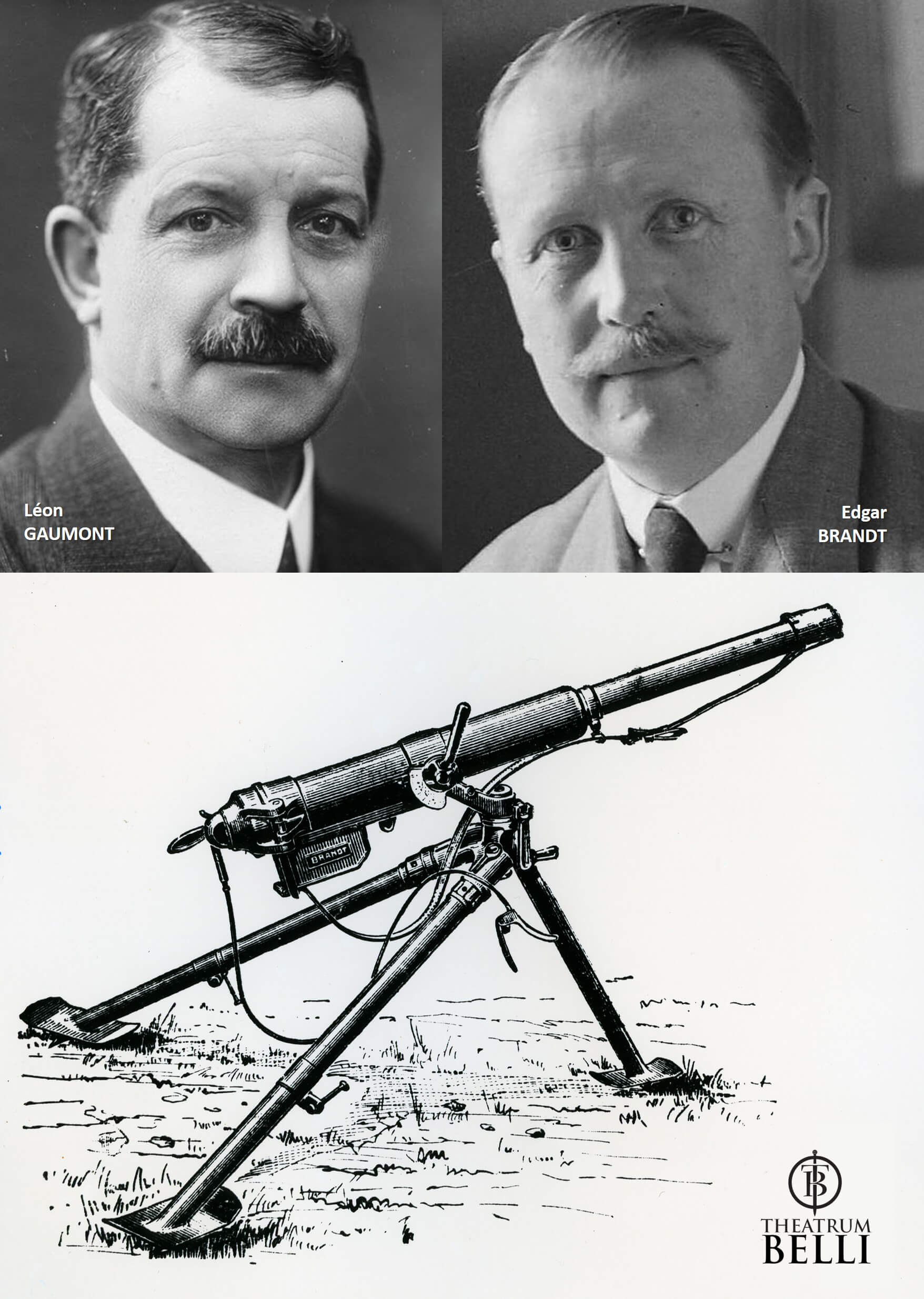

Son génie technique se révèle pleinement : encouragé par son commandant qui a examiné ses dessins prometteurs, Edgar Brandt profite de ses permissions pour construire, avec l’aide précieuse du cinéaste et ami Léon Gaumont qui lui prête ses ateliers, le prototype d’un obusier pneumatique à tir courbe de 60 mm. Cette collaboration entre un artisan-soldat et un industriel innovant du cinéma illustre parfaitement l’esprit d’invention qui anime la France en guerre.

L’arme se révèle redoutablement efficace : le projectile, en explosant, se fragmente en multiples éclats létaux. La propulsion de l’obus (d’une portée de 420 m) par air comprimé s’effectue sans détonation, sans lueur ni fumée assurant une discrétion et une sécurité maximales. La surprise (et la panique) est totale chez l’ennemi.

Présentée aux autorités militaires, l’innovation est immédiatement adoptée. Edgar Brandt reçoit une commande considérable de près d’un millier d’obusiers, accompagnés de leurs munitions — plusieurs millions de projectiles seront fabriqués durant le conflit.

Cette invention vaut à Brandt d’être grièvement blessé en janvier 1918 lors d’essais de perfectionnement de son système.

Loin de s’arrêter avec le retour de la paix, cette aventure dans l’armement connaît un prolongement remarquable. En 1921, les autorités militaires sollicitent à nouveau Edgar Brandt pour participer à un concours destiné à concevoir une arme d’appui-feu moderne pour l’infanterie. Après quelques hésitations (l’esprit de Brandt était alors focalisé sur sa participation aux grandes expositions artistiques de l’époque), il accepte ce défi technique et se remet au travail avec son équipe.

Après de nombreux essais et perfectionnements, il met au point le mortier Brandt de 81 mm type 1927-1931, une arme révolutionnaire qui va transformer l’appui-feu au contact. Ce mortier, inspiré du concept britannique Stokes mais considérablement amélioré, remporte brillamment le concours, surclassant sans peine tous les autres prototypes conçus par des constructeurs privés ou par les arsenaux de l’État.

Les performances de cette arme sont excellentes : elle lance une munition de 3,2 kg propulsée par effet pyrotechnique à plus de 3 200 mètres. Sa légèreté relative — à peine 60 kilos, 80 avec les munitions — permet à quatre hommes de la transporter en fardeaux séparés, garantissant ainsi sa mobilité tactique. Simple d’utilisation, précise et rapide (18 coups par minute), cette arme révolutionne l’appui-feu de l’infanterie : après le premier coup qui enfonce la plaque de base dans le sol, les projectiles s’abattent sur l’objectif à un rythme soutenu.

L’excellence technique du mortier Brandt réside dans sa simplicité de fabrication et son coût modéré, qualités qui en font une arme véritablement « démocratique ». Si remarquable que ce système d’arme continue d’être fabriqué et utilisé aujourd’hui dans nos régiments d’infanterie, selon les mêmes principes fondamentaux établis il y a près d’un siècle.

L’industriel de l’armement : Entre innovation et contraintes politiques

Le succès international du mortier Brandt transforme radicalement l’entreprise de son inventeur. L’armée française commande massivement cette arme, rapidement imitée par plusieurs armées du monde. Au moment où la crise économique de 1929 tarit les commandes artistiques traditionnelles, Brandt voit paradoxalement exploser son carnet de commandes militaires.

C’est à cette époque, en 1926, qu’Edgar Brandt diversifie ses activités en fondant la marque d’appareils électroménagers Brandt, démontrant sa capacité d’adaptation entrepreneuriale et son intuition des marchés civils émergents.

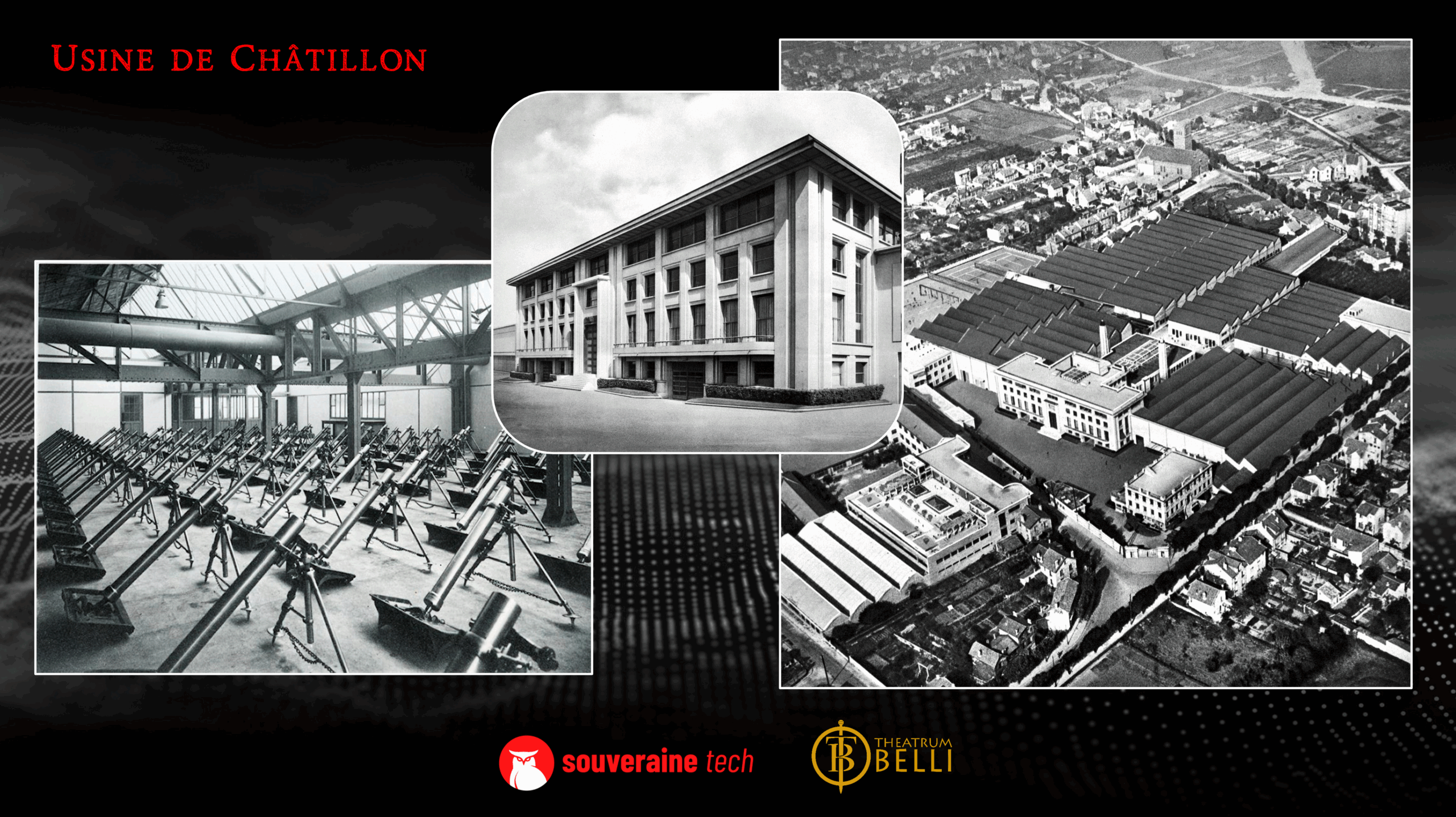

L’atelier du boulevard Murat s’avérant rapidement insuffisant, Brandt acquiert en 1931 l’usine de l’avionneur Émile Dewoitine à Châtillon. Entre 1931 et 1933, il l’agrandit considérablement afin de réunir toutes ses activités : ferronnerie d’art, menuiserie métallique et fabrication de matériels de guerre.

Dans le même temps, anticipant les besoins d’essais et de production de munitions, Edgar Brandt acquiert près de 500 hectares de terrain boisé dans la forêt de Vernon. Il y fait construire un impressionnant champ de tir de 3,5 kilomètres ainsi qu’une usine moderne de chargement de projectiles. Chaque jour, des convois de camions acheminent les obus vides depuis Châtillon vers Vernon pour y être chargés, puis les expédient vers les entrepôts de l’armée française ou vers le port du Havre pour l’exportation internationale, notamment vers la Chine, le Japon ou la Roumanie.

Cette période marque une transformation profonde : Edgar Brandt délaisse progressivement les expositions artistiques pour se consacrer quasi exclusivement à son entreprise d’armement en pleine expansion. Il diversifie ses productions avec un remarquable sens de l’anticipation technique : en 1935, il développe le prototype d’un mortier de 120 mm, des grenades à fusil de sa propre invention, ainsi que des bombes pour l’aviation développées en collaboration avec le lieutenant de vaisseau Yves Le Prieur (la mine aérienne « LLB » Le Prieur-Laboureur-Brandt).

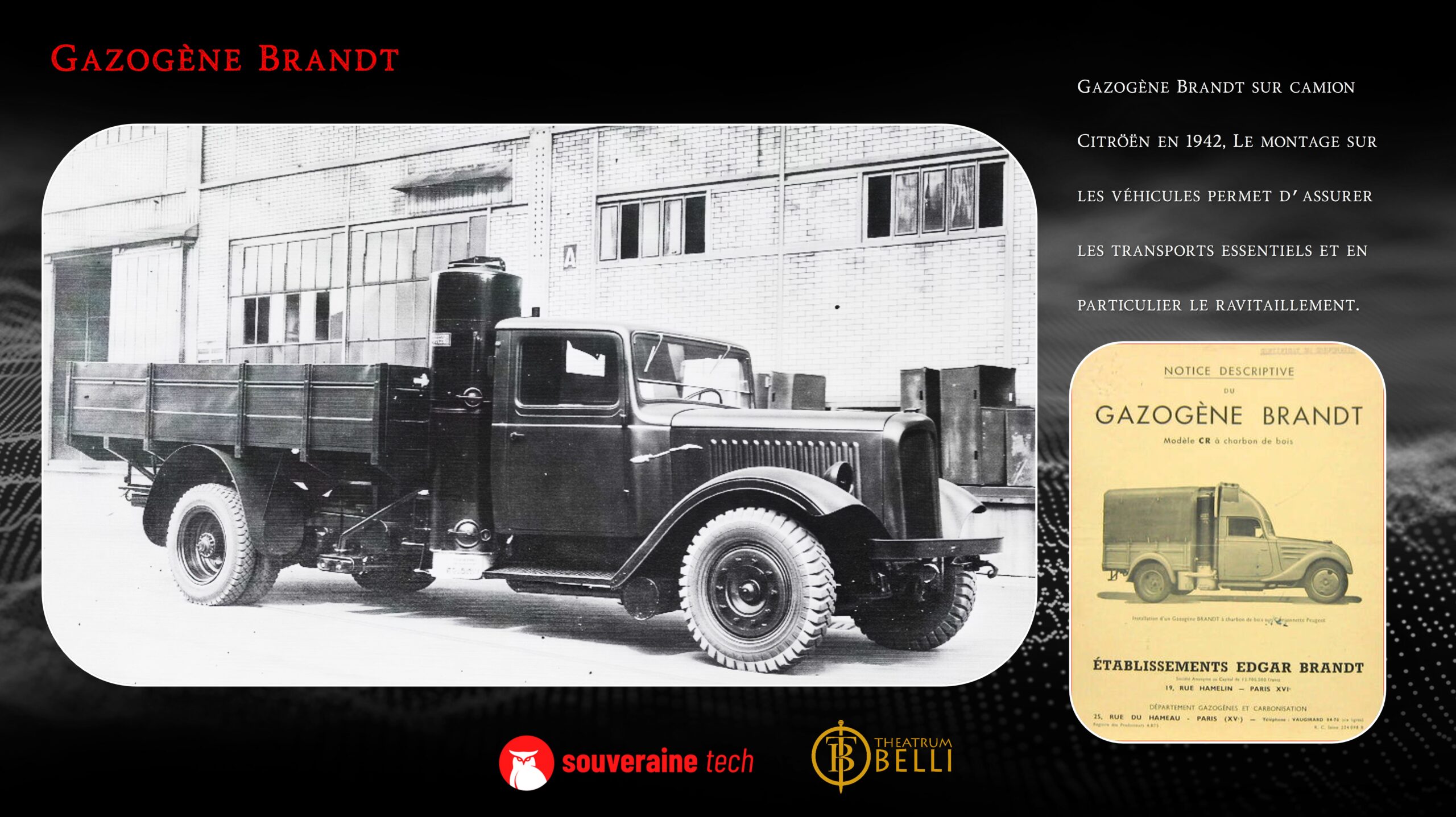

Son entreprise produit également des balles explosives pour mitrailleuses et se lance dans un domaine d’avenir : les moteurs multi-carburants, notamment les gazogènes. Ces systèmes, qui transforment des combustibles solides en gaz combustible utilisable par les moteurs à explosion, offrent une solution économique face aux pénuries prévisibles de carburants liquides. Cette intuition s’avérera remarquablement pertinente : le système équipera plus de 90 000 véhicules entre 1940 et 1941.

Les tensions internationales croissantes entraînent un développement considérable des commandes d’armement. Les usines Brandt fonctionnent à plein régime : 2 000 personnes – majoritairement des ouvrières, révélant la féminisation précoce de cette industrie – s’activent dans l’usine de Châtillon, tandis que jusqu’à 300 personnes travaillent à Vernon au sein de la « poudrière Brandt ».

Cependant, l’arrivée au pouvoir du Front populaire en mai 1936 bouleverse cette expansion. Le gouvernement de Léon Blum fait voter la nationalisation des principales usines d’armement dès le 11 août 1936, dans le cadre de sa politique de contrôle étatique des industries stratégiques. Cette mesure, qui s’inscrit dans la logique du programme du Front populaire et des préparatifs de réarmement face aux menaces européennes croissantes, contraint Edgar Brandt à abandonner ses usines de Châtillon et de Vernon le 1er janvier 1937.

Bien qu’indemnisé, cette nationalisation forcée brise littéralement le cœur de l’industriel, qui ne conserve que son secteur traditionnel de ferronnerie d’art et de charpente métallique. En 1937, conscient de la menace allemande qui monte, il s’efforce vainement de sensibiliser les autorités compétentes, notamment le Contrôleur Général Jacomet, au grave problème de l’insuffisance des armements français. Ironie de l’histoire : à la déclaration de guerre de septembre 1939, les seuls matériels véritablement modernes que possède l’armée française sont notamment ses mortiers d’infanterie de 81 mm et de 60 mm.

La renaissance industrielle et l’innovation de guerre

Refusant de se résigner, Edgar Brandt utilise l’indemnisation reçue pour reconstruire son empire industriel. En 1938, il acquiert de nouvelles usines à Nantes, Jurançon, Tulle, Laval, et surtout à La Ferté-Saint-Aubin en Sologne, sur un domaine de 630 hectares. Profitant de la chute du gouvernement de Front populaire, cette nouvelle usine reprend rapidement les productions d’armement et poursuit les travaux de recherche interrompus par la nationalisation.

C’est dans ce contexte que Brandt réalise peut-être sa plus remarquable innovation militaire. En 1939, collaborant avec l’inventeur suisse Berthold Mohaupt, il met au point le premier projectile à charge creuse au monde : la grenade à fusil antichar modèle 41. Cette arme révolutionnaire, dont les prototypes furent testés avec succès le 10 juin 1940 à Satory devant les représentants de l’État-major, était capable de percer 40 mm de blindage – performance suffisante pour arrêter les chars de l’époque.

Malheureusement, il était déjà trop tard pour organiser une production en série avant la défaite. En mai 1940, l’ordre de repli contraint le bureau d’études parisien à se replier. À la demande de l’État-Major français, le développement se poursuit dans l’usine des Constructions Mécaniques du Béarn, située à Jurançon près de Pau. Pour camoufler cette invention très innovante, Brandt avait garni le creux de la charge par un pain d’explosif auxiliaire qu’il aurait fallu enlever en utilisation pour obtenir l’effet perforant des charges creuses.

Dans un geste d’une remarquable portée stratégique, Edgar Brandt charge alors son collaborateur, le colonel Delalande, de rejoindre les États-Unis avec les plans de la charge creuse et des prototypes de cette grenade révolutionnaire. Cette décision s’avérera capitale pour l’effort de guerre allié : en combinant la technologie du physicien américain Robert Goddard sur la propulsion avec celle de Brandt sur la charge creuse, l’armée américaine développe une nouvelle munition antichar appelée « Bazooka », qui apparaîtra lors de la campagne de Tunisie en 1942.

Paradoxalement, le gouvernement de Vichy, souhaitant doter l’armée d’Armistice d’une capacité de résistance face aux blindés allemands en zone libre, passe commande aux Établissements Brandt de 100 000 grenades à charge creuse. Mais en novembre 1942, l’occupation de la zone sud interrompt cette fabrication. Dans un dernier acte de résistance, les grenades produites ne sont pas détruites malgré les ordres allemands, mais livrées aux forces françaises libres lors de la libération de la Corrèze.

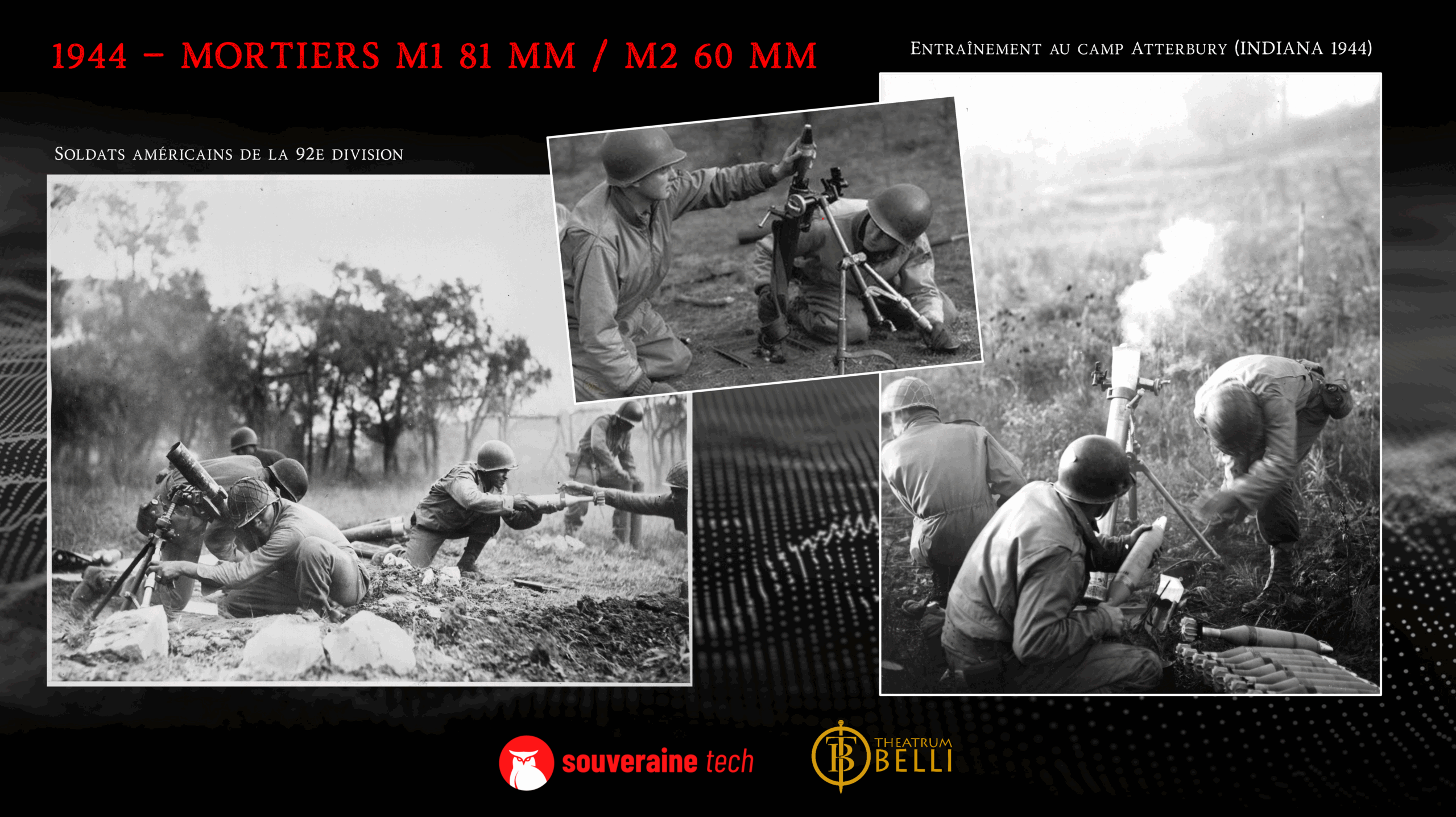

Pour l’anecdote historique : les troupes américaines qui débarqueront en Normandie en juin 1944 seront équipées de mortiers Brandt de 81 et 60 mm (Mortar M1 et M2), démontrant l’universalité et l’excellence technique de ces armes conçues en France vingt ans plus tôt.

L’artiste du souvenir : Monuments et mémoire nationale

Au-delà de son génie technique et industriel, Edgar Brandt incarne surtout la figure de l’artisan patriote, celui qui œuvre simultanément à la défense du pays et à l’hommage rendu aux combattants. Après la Grande Guerre, il consacre une part importante de son talent artistique à l’édification de monuments nationaux, illustrant de manière saisissante le lien indissociable entre l’Armée et la Nation, entre le sacrifice consenti et la reconnaissance due.

Ses réalisations majeures constituent un véritable parcours mémoriel :

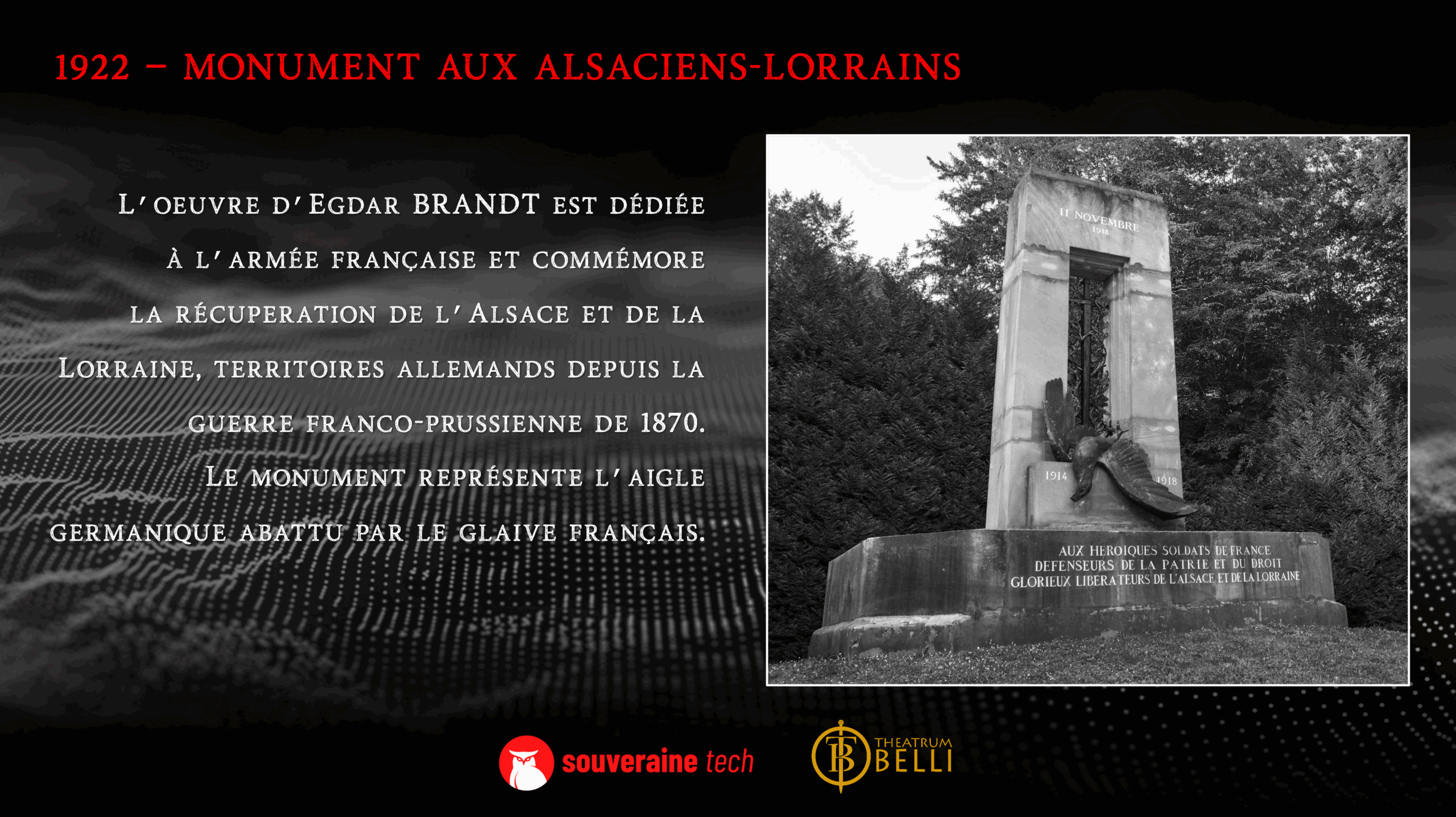

Le monument aux Alsaciens-Lorrains de la clairière de Rethondes (1922) : Dans ce haut lieu de la mémoire nationale où fut signé l’Armistice, Brandt érige un monument commémorant le retour à la France des provinces perdues en 1870. Cette œuvre symbolise la réconciliation entre l’art et la mémoire, dans un lieu chargé d’émotion historique.

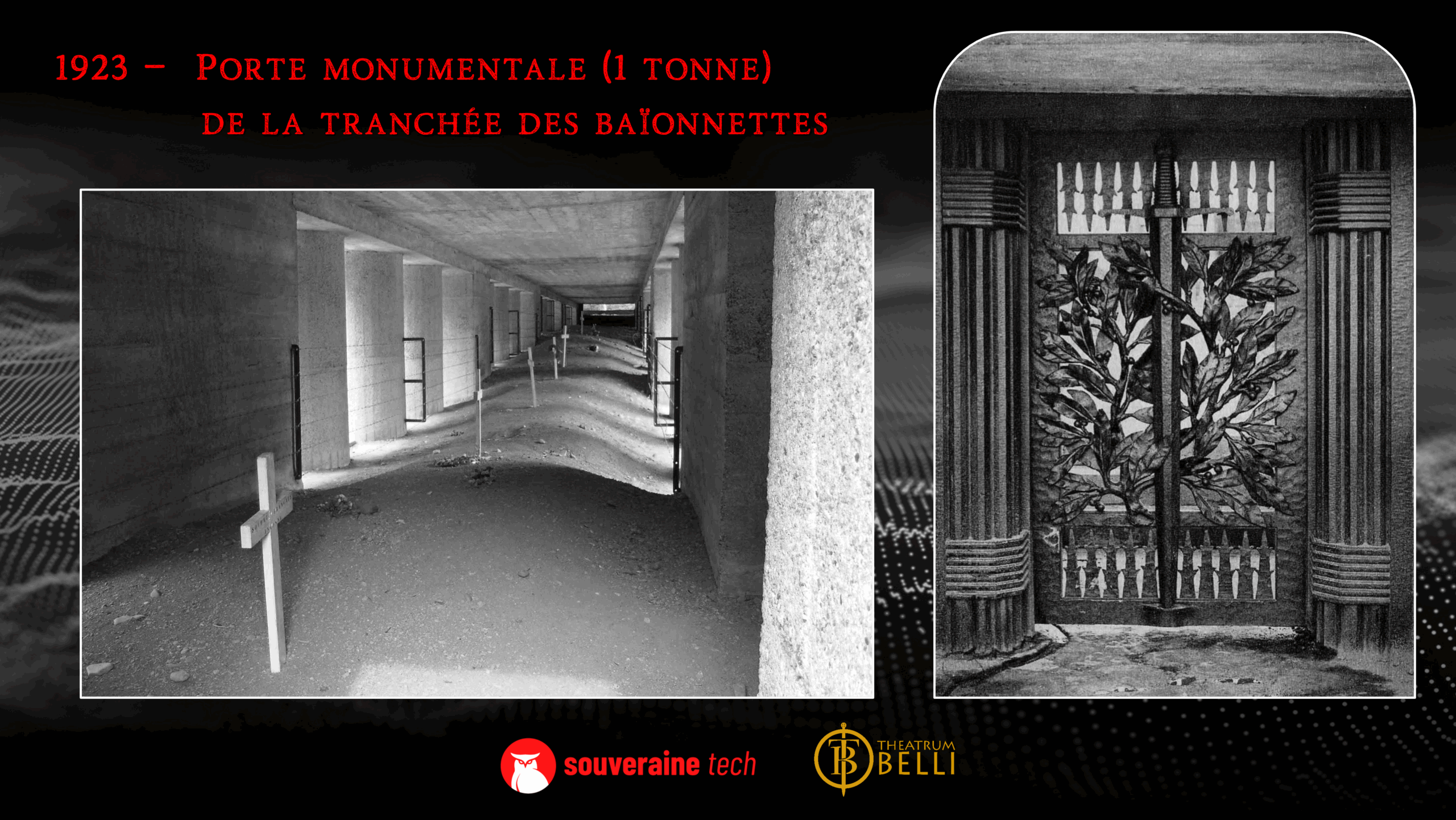

La porte monumentale de la Tranchée des Baïonnettes à Verdun (1923) : Cette tranchée, devenue mythique dans la conscience nationale, reçoit de Brandt une porte massive qui perpétue le souvenir du sacrifice suprême des soldats. L’œuvre traduit dans le fer forgé la grandeur tragique de ces combats fratricides.

Le plus symbolique de tous, le brûloir de la Tombe du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe (1923) : Pour éviter que le tombeau du Soldat inconnu ne sombre dans l’oubli, le journaliste Gabriel Boissy (journal « L’Intransigeant ») avec le sculpteur Grégoire Calvet suggèrent qu’une Flamme brûle en permanence sur sa tombe, sous l’Arc de Triomphe. Edgar Brandt conçoit alors et réalise le brûloir de cette flamme éternelle.

Boissy écrit : « Il faudrait qu’une lumière marquât constamment ce lieu symbolique. […] Non point une lumière électrique, sèche, fixe et froide, qui se confondrait avec le luminaire environnant… mais, suspendue à un fil invisible ou supportée par un trépied massif, une flamme dansante, une petite flamme palpitante, émergeant d’une lampe d’argile garnie de l’huile traditionnelle. »

Cette Flamme du souvenir est ravivée chaque soir à 18 h 30 depuis novembre 1923, dans une cérémonie qui n’a jamais été interrompue, pas même sous l’Occupation allemande. Elle brûle sur la « dalle sacrée » devant le tombeau comme un perpétuel souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la France. Raviver la Flamme du souvenir du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe représente pour les jeunes générations un devoir de mémoire et un geste citoyen essentiel. Elle rappelle la nécessité des vertus civiques telles que le devoir, l’honneur et la responsabilité pour préserver notre cohésion nationale et l’esprit de défense. Elle est un lien vivant entre passé, présent et futur au sein de notre communauté nationale actuellement particulièrement fragmentée.

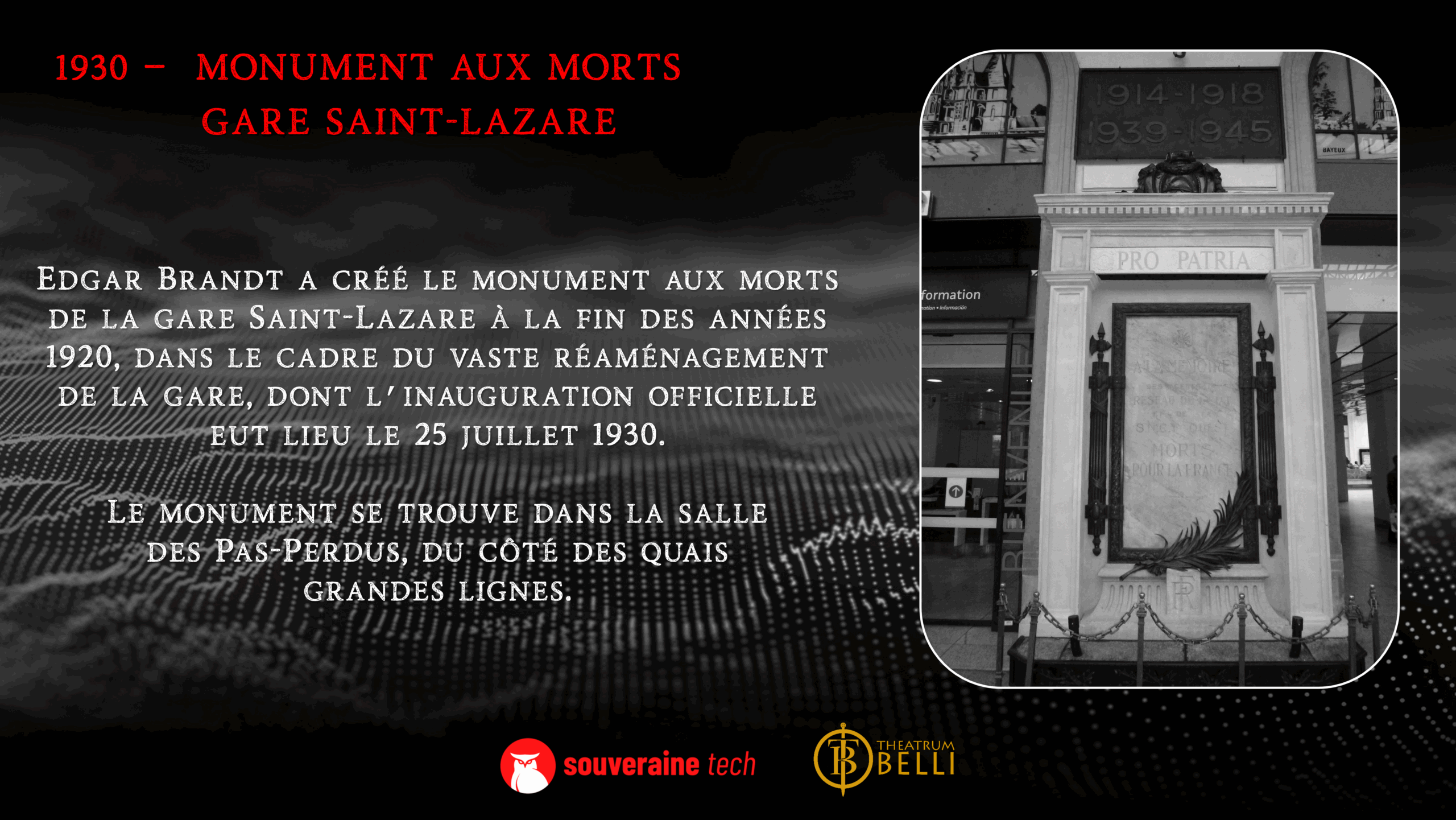

Le monument aux morts de la gare Saint-Lazare (1930) : Situé dans ce grand lieu de passage parisien, ce monument rend hommage, au cœur de la vie quotidienne, aux agents des chemins de fer morts au combat. Il rappelle que le sacrifice a touché toutes les corporations, tous les métiers de France.

Chacune des œuvres mémorielles d’Edgar Brandt témoignent de sa capacité à transcender sa maîtrise technique pour créer des symboles durables de la mémoire nationale et de l’esprit de défense.

Conclusion : L’héritage d’une figure exemplaire

Edgar Brandt s’éteint le 8 mai 1960 à Genève, laissant derrière lui une œuvre multiforme qui illustre mieux que toute autre la richesse et la complexité du lien Nation-Armée. À la croisée de l’art et de la technologie, de l’industrie de défense et de la création artistique, de l’innovation technique et du devoir de mémoire, il incarne un modèle français d’excellence.

Son parcours exceptionnel démontre comment un homme, partant d’une formation artisanale solide et animé d’un sens aigu du service public, a pu faire évoluer la technologie militaire, créer un empire industriel et laisser dans la pierre et le métal des témoignages durables de la grandeur de la France et du sacrifice de ses soldats.

Dans notre époque confrontée aux défis de la souveraineté technologique et industrielle, Edgar Brandt nous enseigne que l’innovation de défense naît de la rencontre entre l’excellence technique, la créativité artistique et l’engagement patriotique. Il nous rappelle que la défense de la Nation ne saurait se concevoir sans l’association intime des talents civils et militaires, sans la synergie entre recherche privée, commande publique et capacité d’exportation.

Ses mortiers de 81 et 120 mm (aujourd’hui fabriqués par le groupe Thales) sont toujours en service dans les armées un siècle après leur création. Ils témoignent de la pérennité des solutions techniques performantes basées sur la robustesse, la rusticité et la précision reconnues par les armées dans le monde entier (les évolutions technologiques seront plus orientées sur les effecteurs) : Le mortier rayé tracté de 120 mm et ses munitions sont notamment fabriqués au Japon sous licence depuis les années 1970. Il avait également été choisi par le Pentagone pour équiper le corps des Marines à l’issue de la guerre de Golfe (opération Desert Storm) de 1990-1991.

Le mortier rayé de 120 mm a été intégré dans le programme « Scorpion » de modernisation de l’armée de Terre avec le véhicule blindé Griffon dans sa version MEPAC (mortier embarqué pour l’appui au contact) améliorant la précision des tirs et la protection des servants et optimisant le concept de « tir-décrochage ».

Edgar Brandt nous lègue ainsi un triple héritage : l’innovation au service de la défense, l’art au service de la mémoire, et l’entreprise au service de la Nation. Dans un monde en mutation rapide, de plus en plus instable, ces leçons gardent toute leur pertinence pour reconstruire une France souveraine, maîtresse de son destin.

Je vous remercie de votre attention.

Stéphane GAUDIN / THEATRUM BELLI / 12 septembre 2025

Gazogène Brandt

Manuel sur les obusiers pneumatiques (calibre 60 mm) – 1918

Données techniques

- Poids du tube : 22 kg (Mle 1915) / 14 kg (Mle 1916)

- Poids total : 38 kg (Mle 1915) / 16 kg (Mle 1916)

- Champ de tir vertical : 20° à 60° (Mle 1915) / 42° fixe (Mle 1916)

- Champ de tir horizontal : 30°

- Transport : à bras en deux fardeaux (Mle 1915) ou un fardeau (Mle 1916)

- Mise en batterie : sur affût trépied (Mle 1915) / socle d’aluminium intégré (Mle 1916)

- Durée de mise en batterie : 2 minutes

- Cadence de tir : 18 coups/mn (bouteille) — 3 coups/mn (pompe)

- Obusiers produits : 500 en 1915 / 1 000 en 1916

- Munitions :

| Poids | Charge explosive | Vitesse initiale | Portée | |

| Projectile type A, Mle 1915 | 950 g | 120 g | 50 m/s | 420 m |

| Projectile type B, Mle 1916 | 650 g | 90 g | 75 m/s | 858 m |

Historique du 154e RI durant la Grande Guerre

Mortar M2

L’armement de gros calibre (COMHART) – Lire chapitre 10 sur les mortiers (page 221)

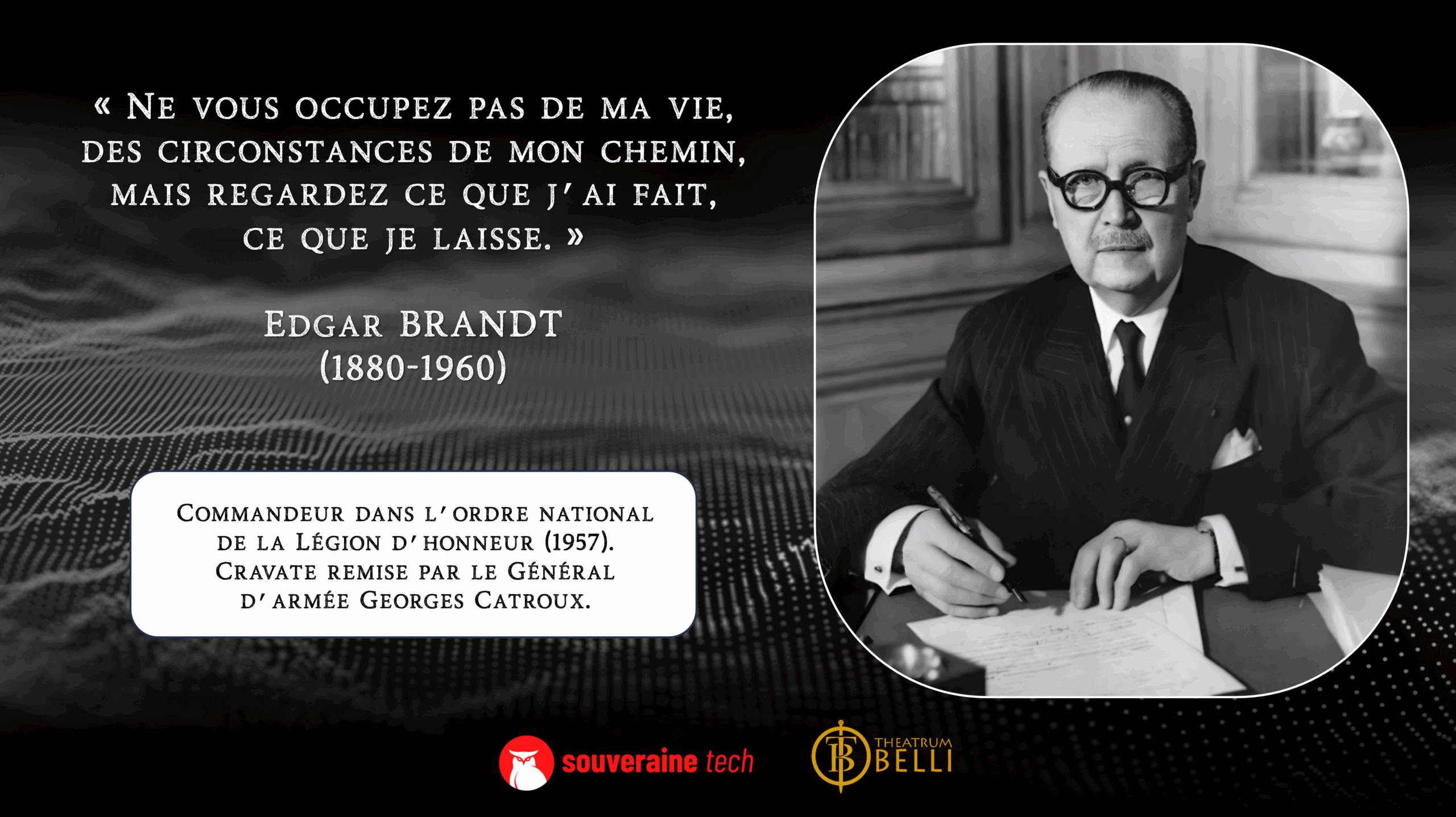

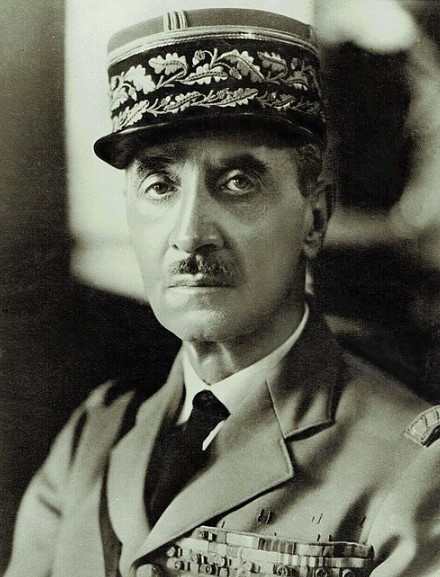

Discours du Général d’armée Georges Catroux, Grand Chancelier de la Légion d’honneur lors de la remise officielle de la Cravate de Commandeur de la Légion d’honneur à Edgar Brandt le 27 septembre 1957.

Le général d’armée Georges Catroux, compagnon de la Libération, fut l’un des principaux généraux ralliés au général de Gaulle après l’appel du 18. Il fut le plus haut gradé de l’armée à se rallier à De Gaulle. Lors de leur rencontre c’est Catroux qui le salue en signe de reconnaissance de chef politique de la France libre.

Cher Monsieur Edgar BRANDT,

Votre modestie dut-elle en souffrir, je me sens le devoir de retracer ici, devant les vôtres et devant vos amis, les titres que vous vous êtes acquis à la reconnaissance de la France et que consacre la Cravate de la Légion d’Honneur que je vais vous remettre au nom du Gouvernement.

Ces titres s’inscrivent dans la relation de votre vie, une vie que vous avez vouée au service de la nation dans les travaux de la paix et dans les épreuves de la guerre.

Voici plus de cinquante années que, sortant de votre service militaire, vous avez fondé les ateliers qui portent votre nom. Vous y avez fait revivre et vous y avez rénové un art noble qui fut naguère un des fleurons de la couronne du goût français : le grand art de la ferronnerie. Vous lui avez imprimé un essor rapide et magnifique et les ouvrages que vous avez produits, sont venus embellir nos monuments publics, nos grandes demeures privées, nos Palais de Justice, nos gares, nos paquebots, en même temps qu’ils se répandaient à l’étranger. Ils ont été bientôt connus et recherchés dans le monde entier pour le grand bénéfice du renom et du rayonnement des arts et des industries de la France.

Puis survint la guerre, la première des deux guerres, qui exigeait que toutes les ressources du pays fussent mises au service exclusif de la victoire. Aussi avez-vous spontanément converti vos ateliers en usines de la Défense Nationale et mis à la disposition du Secrétariat d’Etat vos inventions, votre savoir, vos conceptions, votre imagination. Vous avez créé des matériels efficaces de plus en plus adaptés, de plus en plus puissants, des matériels qui frayèrent les chemins périlleux de la victoire à notre infanterie. Cette infanterie ne l’a pas oublié et il n’est pas un soldat, pas un officier dans l’armée qui ne sache votre nom et ne l’honore.

Vous avez fait plus encore. Vous n’avez pas seulement procuré des armes aux combattants. Comme eux, vous avez versé votre sang ; et le 28 Janvier 1918 – si j’ai bonne mémoire – vous avez été grièvement blessé au cours d‘expériences de démonstration d’un matériel nouveau qui se déroulaient au Grand Quartier Général.

Ces services de guerre éminents vous ont valu une juste récompense, la croix de Chevalier de la Légion d’Honneur décernée à titre militaire.

La paix revenue, vous avez rendu à votre entreprise sa structure originelle sans pourtant abandonner vos fabrications d’armements. De sorte que la réputation de la Maison BRANDT ne fit que s’accroître et se développer sous le double signe de la ferronnerie d’art et des matériels de guerre. Heureuse précaution ! puisqu’au terme d’une paix précaire, un nouveau conflit devait éclater. Et lorsqu’en 1939, il survint de nouveau, vous vous trouviez prêt à consacrer votre personne, vos études, vos inventions, vos usines aux besoins de la Défense Nationale.

Nous savons tous ce que fut alors votre rôle. Nous nous souvenons aussi qu’en 1940, au moment de l’armistice, vous avez spontanément fait parvenir au gouvernement américain les secrets de fabrication de certaine grenade antichar à charge creuse, d‘une puissante efficacité, que vous aviez inventée.

Nous savons enfin avec quel patriotique dévouement en 1942, vous avez suivi les suggestions du Général VERNEAU, le chef d’État-major de l’époque, qui vous demandait de vous installer en Suisse afin d’y poursuivre vos études et vos recherches de matériel.

Voilà je crois, des faits qui honorent votre personne et témoignent de votre dévouement à la chose nationale. Ils n’épuisent point pourtant la liste des services éminents que vous avez rendus à la France. Le dernier en date est dans nos mémoires. Dans le sillage de Monsieur le Ministre André CORNU, de M. VAN DER KEMP, Conservateur du Château de Versailles, vous vous êtes fait l‘artisan de la restauration de cet incomparable monument de la magnificence des arts de la France. Par vous, Versailles retrouve ses admirables grilles de fer forgé revêtues d’or, que la demeure du Grand Roi avait perdues au cours des siècles et les a recouvrées par la grâce de l’art de la ferronnerie que vous avez fait renaître et aussi par l’effet de votre admirable générosité.

Ainsi avez-vous accru la dette du pays envers vous et justifié largement et l‘attribution de la Cravate qui vous a été décernée, et le souci qu’a eu le Grand Chancelier, de ne point laisser à un autre que lui-même, l’honneur de vous la remettre.

Il le fait avec joie aujourd’hui, en se souvenant qu’en juin dernier, il avait été empêché d’y procéder en raison de votre grave état de santé. Il le fait avec joie parce que vous avez vaincu la maladie et qu’il en augure pour vous, qui êtes son contemporain, de longues années d’existence qui à nouveau vous permettront de bien servir la France.