Le 29 septembre 1918, l’éclatante victoire de l’armée d’Orient à Salonique force la Bulgarie à conclure un armistice qui ouvre une voie d’invasion de l’Autriche-Hongrie le long du Danube jusqu’en Allemagne. Quelques jours plus tard, la triple percée de la ligne Hindenburg par les Britanniques là où elle semblait le mieux fortifiée marque la fin des dernières illusions pour les Allemands. Dans la nuit du 3 au 4 octobre, Berlin sollicite l’ouverture de discussions en vue de la conclusion d’un armistice. Cette annonce fournit un élément d’information primordial : les Allemands sont à bout. C’est en tout cas la conviction qui anime le maréchal Foch, le général en chef interallié qui répète à ses interlocuteurs : « Le Boche est tapé ! » En bonne logique, elle devrait l’inciter à s’interroger sur la pertinence de la stratégie actuellement mise en œuvre par les Alliés : faut-il en changer ?

La stratégie alliée

Cette stratégie avait été définie lors de la réunion des chefs militaires alliés les 22, 23 et 24 août au château de Bombom, le QG de Foch. Elle consistait en une action générale convergente de toutes les armées alliées tirant parti de leur supériorité numérique et d’armements tels que les chars dont ne disposaient pas les Allemands. Ceux-ci, pénalisés par leur quasi-absence de moyens de transport automobile seront empêchés de résister efficacement, faute de pouvoir organiser les mouvements de leurs réserves. Partout, en effet, Foch entend frapper du fort au faible. Dès qu’une offensive engagée dans une partie du front se heurtera à une résistance plus marquée, elle sera interrompue et une autre sera immédiatement lancée dans un secteur suffisamment éloigné pour que les Allemands n’aient pas le temps d’y envoyer des renforts.

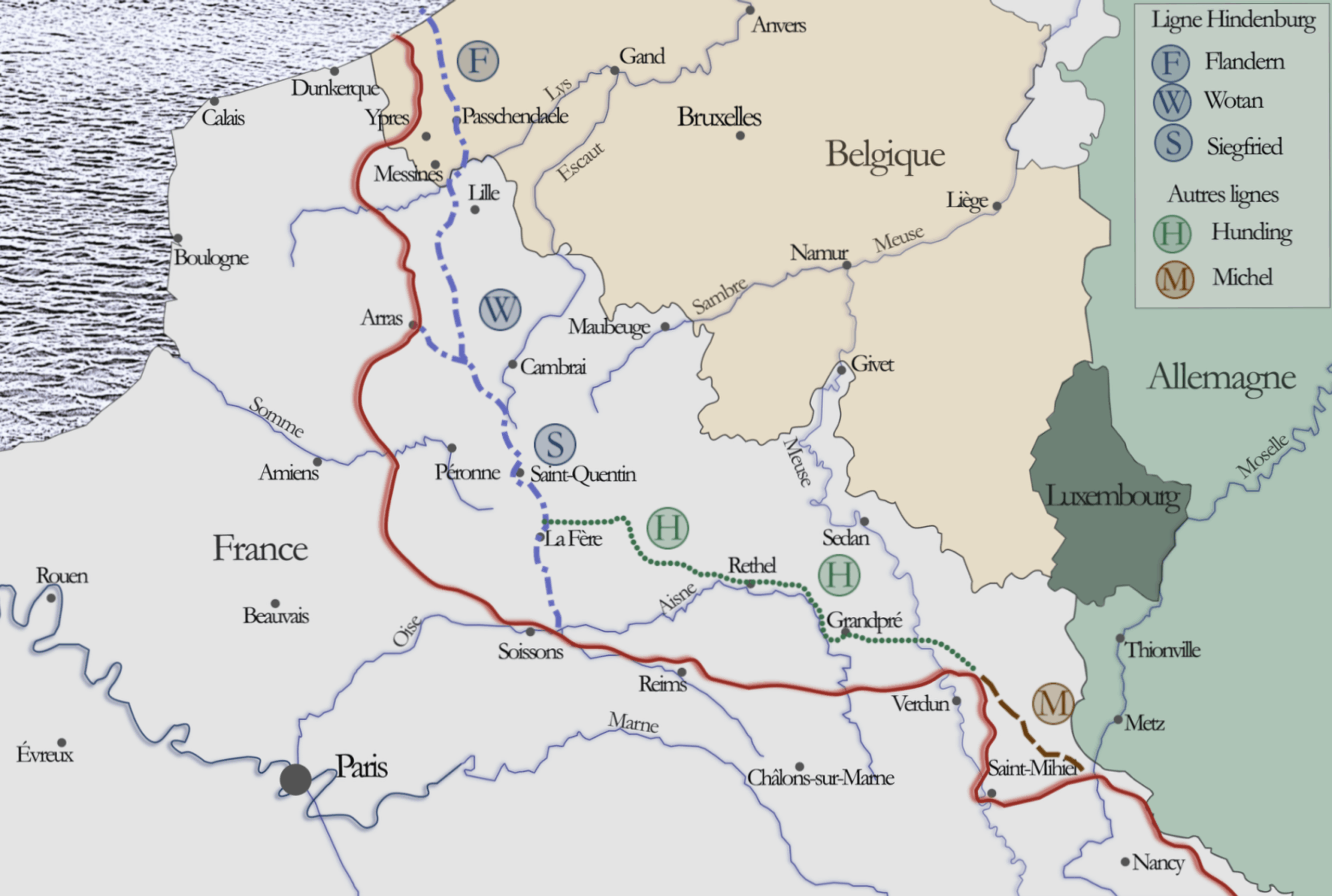

Au cours du mois de septembre, partout les Allemands reculent sous les coups de boutoir des Alliés. Cependant, le repli de leurs troupes s’effectue en bon ordre et fin septembre, ils ont pu s’établir dans les fortifications la ligne Hindenburg. En effet, elles constituent une position de défense exceptionnelle. S’étirant de manière continue sur près de 500 kilomètres, ce que les auteurs appellent improprement « ligne Hindenburg » est en réalité constituée de trois tronçons érigés progressivement au cours de l’année 1917. Le premier comprend trois segments orientés nord-ouest/sud-est — Siegfriedstellung, Wotanstellung et Flandernstellung — qui vont de la mer du Nord à la région de La Fère dans L’Aisne. La Hundingstellung s’étend ensuite d’ouest en est sur plus de 240 kilomètres jusqu’au nord de Verdun. Enfin, la Michelstellung complète le dispositif jusqu’à la région de Metz. Les chefs militaires alliés estiment qu’une fois cette ligne fortifiée conquise, une victoire militaire sera possible avant la fin de l’année 1918. Foch a préparé un plan en ce sens.

La grande offensive Meuse-Argonne

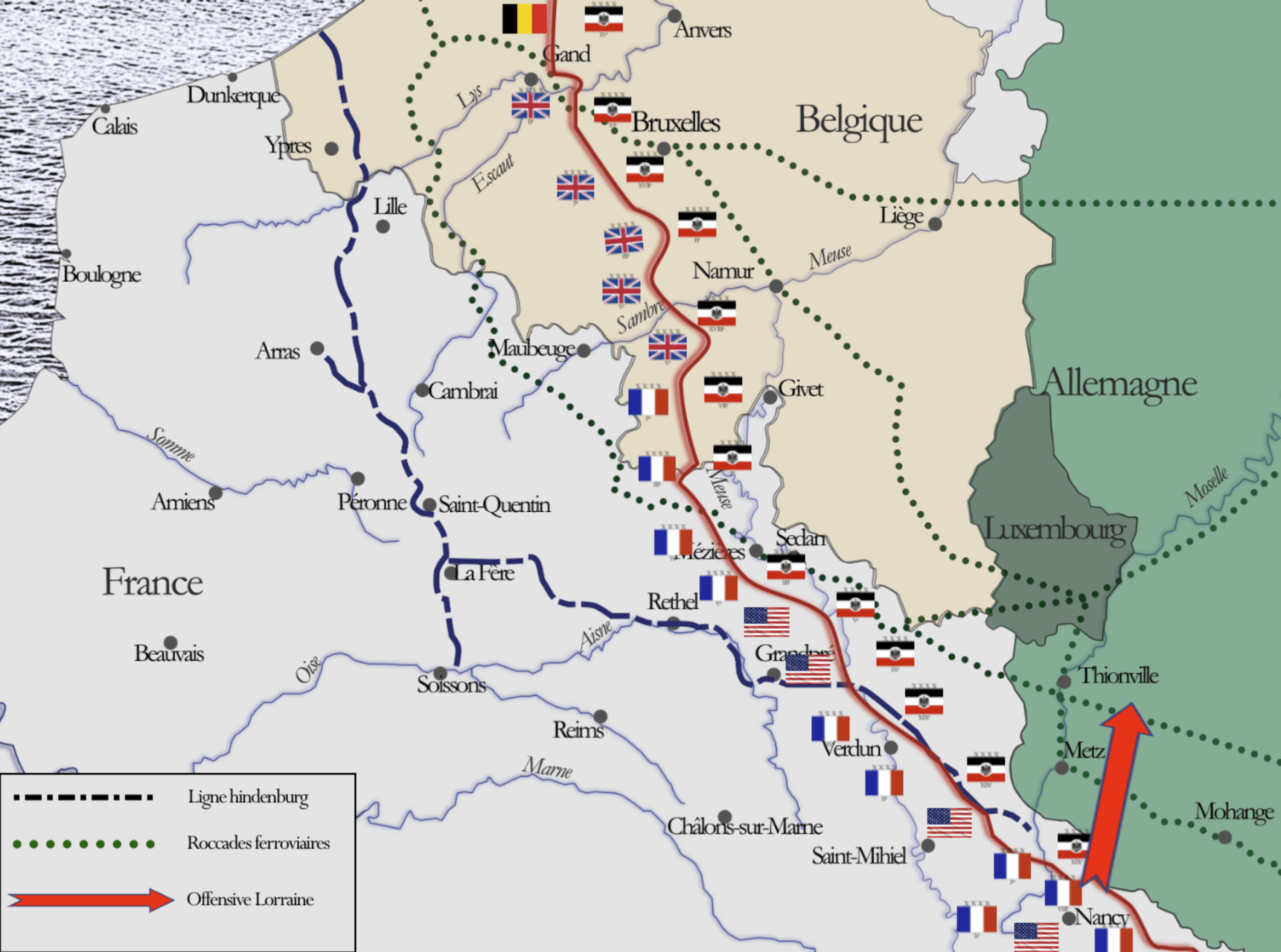

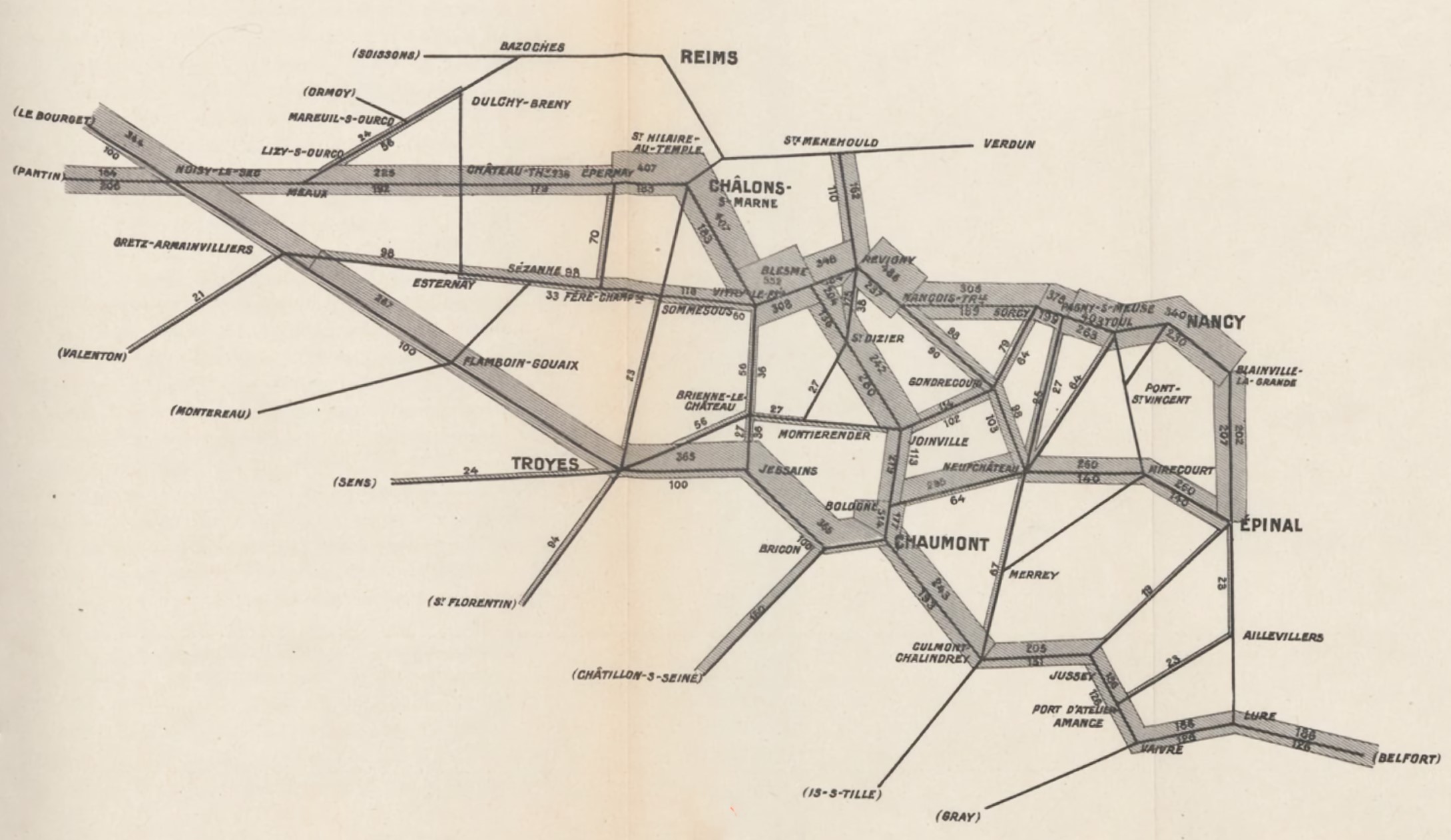

Foch pense qu’en perçant la ligne en Argonne, il sera en mesure de couper l’un des deux grands axes de communication allemands : la rocade ferroviaire Mézières-Longuyon. Elle relie entre elles toutes les lignes de ravitaillement passant par Tournai, Valenciennes, Hirson, Mézières, Carignan, Longuyon, Metz et Strasbourg. Privés de cette liaison stratégique, les Allemands seront alors condamnés. Ils n’auront plus la capacité de transport nécessaire à l’approvisionnement des 180 divisions qui leur restent ni la possibilité de les replier en totalité vers l’Allemagne.

Foch a prévu de faire attaquer simultanément deux grands corps de bataille. D’une part, la IIe armée française du général Auguste Hirschauer complétée par 4 à 6 divisions américaines entre la Meuse et la lisière ouest de la forêt d’Argonne. D’autre part, entre la forêt d’Argonne et la route Châlons-sur-Marne–Mézières, la IVe armée française à qui seront affectées 8 à 10 divisions américaines. Mais, le général Pershing, le commandant en chef des forces américaines en France va bouleverser ce plan. Il a fait parvenir à Foch une longue note dans laquelle il demande que l’engagement de toutes les troupes américaines se fasse sous son autorité (AFGG 7/1/A2 n° 909). Il requiert qu’elles soient en charge de l’opération principale entre la lisière est de la forêt d’Argonne et la rive gauche de la Meuse.

Du simple point de vue de l’art militaire, les demandes formulées par Pershing aboutissent à une aberration. Cela revient à confier cette opération à une armée américaine en cours de formation et dont les troupes n’ont, dans leur très grande majorité, aucune expérience de la guerre. Dans ce schéma, la conception et la conduite de cette offensive relèvent d’états-majors américains totalement novices. Or, l’offensive stratégique sur Mézières doit se dérouler dans l’un des secteurs les plus difficiles du front occidental, tant par la topographie que du fait de la densité des défenses allemandes.

Pourtant, Foch va s’incliner et faire droit à la demande de Pershing.

Un sanglant échec

Le 26 septembre 1918, après trois heures de violents tirs d’artillerie de préparation exécutés par 2 711 canons, l’infanterie américaine attaque à 5 h 30. Les Allemands pris par surprise n’offrent que très peu de résistance. Mais, dès le début de l’après-midi, la progression se ralentit et les positions atteintes en fin de journée sont très loin de correspondre aux attentes. Les premiers signes d’un engorgement au niveau des lignes arrière apparaissent. Le lendemain, l’échec de cette première phase de l’opération est patent. Les Américains n’avancent plus alors que les premiers renforts allemands apparaissent. Le 30, les pertes américaines s’élèvent à plus de 26 000 hommes hors de combat.

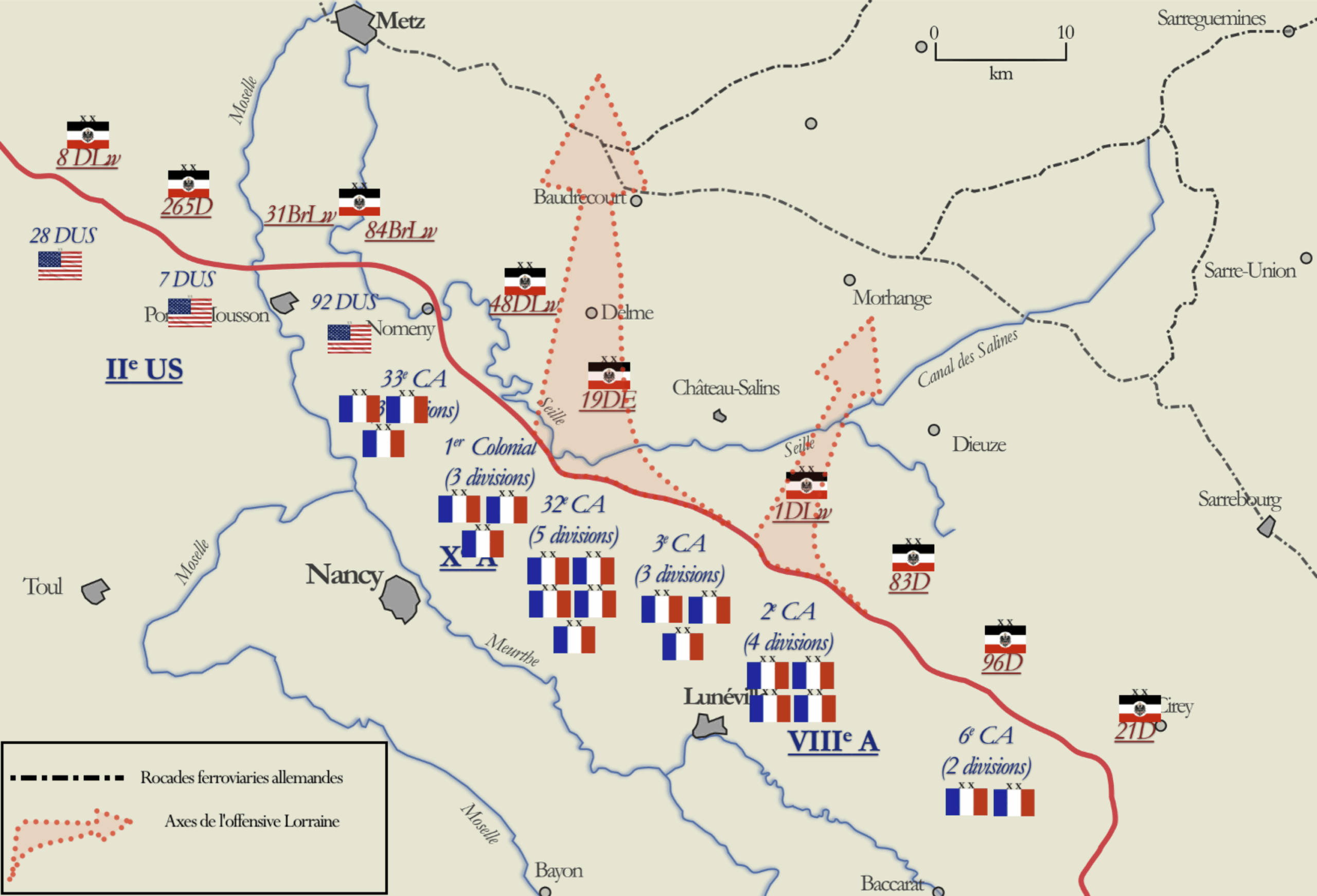

Face à cet échec, Pétain et le GQG français proposent de basculer l’effort allié en Lorraine. Cela permettrait de prendre à revers le gros des forces allemandes massées en Belgique et de pénétrer en territoire allemand. Ils envisagent une offensive dont les paramètres tactiques sont très différents de ceux des opérations menées depuis que les Alliés ont repris l’initiative au mois d’août 1918. En Lorraine, les Français ne vont pas se heurter à la ligne Hindenburg qui partout ailleurs a permis aux Allemands de livrer une défense efficace et de ralentir la progression des armées alliées. Celle-ci s’arrête à Pagny-sur-Moselle. Au-delà, les Allemands ne disposent que d’embryons de fortifications séparés par de larges intervalles de terrains libres. La topographie est également désavantageuse pour les défenseurs : absence de cours d’eau, un plateau au faible relief qui s’évase pour atteindre 70 kilomètres de large entre Metz et Sarreguemines. Il y a peu de zones forestières. Dans l’est, le dispositif allemand est étiré à l’extrême sur plus de 300 kilomètres où il n’est tenu que par 16 divisions. En Lorraine, les éventuels renforts ne peuvent venir que de l’ouest et du nord de la Belgique, autant dire qu’ils seraient limités tant les capacités de transport des Allemands sont amoindries et saturées. Pas plus d’une division par jour, ce qui serait dérisoire face à l’ampleur de l’offensive que pourraient développer les Alliés.

Cette offensive, Pétain et les officiers du GQG français, y pensent depuis longtemps. Pour eux, elle s’impose comme une évidence, car c’est sans doute l’option qui offre la meilleure chance d’obtenir une victoire décisive. En charge des armées françaises dans ce secteur, le général de Castelnau leur en a souligné les mérites : « Dans notre QG de Mirecourt en Lorraine, nous considérions les positions ennemies entre la Moselle et les Vosges comme les gonds de l’immense porte défendue par les Allemands du Rhin à la mer. Nous disions que, si les gonds sautaient, toute la porte s’écroulerait ipso facto ; elle s’ouvrirait d’autant plus aisément que, pour atteindre le Rhin, de Mayence à Cologne, et agir efficacement sur les communications de l’ennemi, les armées françaises de Lorraine avaient moins de distance à couvrir et de difficultés topographiques à vaincre que les autres groupements des forces alliées » (L’Écho de Paris, 29 janvier 1930).

Pétain en est tellement convaincu que dès 15 septembre, il a donné instruction à Castelnau d’en étudier le principe. Celui-ci lui répond avec un premier projet le 24 septembre.

Mais Foch ne va pas retenir cette solution. Cédant à l’insistance de Pershing, il laisse se poursuivre l’offensive américaine. Comme le note le maréchal Douglas Haig dans son journal : « Foch a dû différer cette décision [modifier les plans alliés], car “leur amour-propre rendait les Américains déterminés à pousser jusqu’à Mézières” ! Plus tard, il verrait ce qui pourrait être fait quand Pershing aura appris la difficulté de créer une armée ».

Atermoiements

Le 3 octobre, dans son Journal, le major général Buat constate amèrement : « Cette armée américaine, serait-elle commandée par des foudres de guerre, qu’elle serait tout de même impuissante à faire quoi que ce soit, faute d’états-majors. » Et de conclure : « l’armée américaine n’existe pas ». Pershing a repris l’offensive. Mais, entre-temps, les Allemands se sont considérablement renforcés. Ils disposent maintenant de 16 divisions. S’ensuivent les combats les plus sanglants de l’histoire militaire des États-Unis. Les Américains tentent de percer une ligne pratiquement ininterrompue de défenses allemandes par des séries d’attaques frontales totalement stériles et terriblement coûteuses — pour l’ensemble de l’offensive Meuse-Argonne, les pertes américaines seront comparables à celles de Normandie en 1944, débarquement inclu.

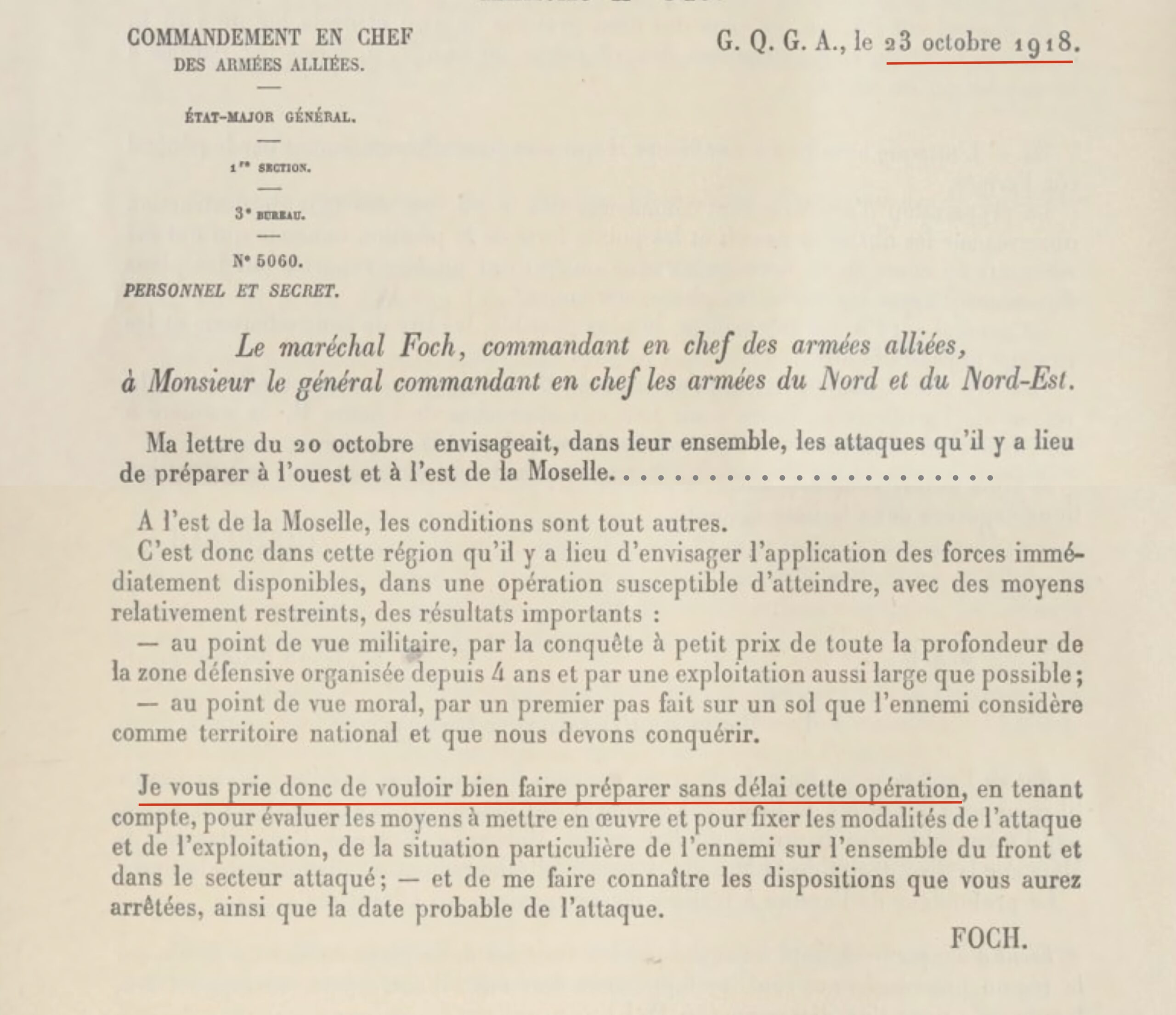

À partir du 5 octobre, Pétain et ses collaborateurs font le siège de Foch pour obtenir son feu vert afin de lancer l’offensive Lorraine. Weygand lui-même, major général des armées alliées s’y risque. Il propose au maréchal que les combats débutent en Lorraine le 25 octobre. Cela lui vaut d’être sèchement rabroué en ces termes : « Vous ne serez jamais qu’un risque-tout, un cavalier sans culture ! » — Jean-Christophe Notin, Foch, Perrin, Paris, 2008, p. 433.)

Le 19 octobre, Foch n’ayant toujours pas arrêté sa position, au GQG, Buat ne veut plus attendre. Il prend l’initiative de faire travailler le 3e bureau sur l’actualisation du plan de l’offensive Lorraine préparé par Castelnau en septembre. Pétain l’envoie à Foch le 21 (AFGG 7/2/A1 N° 330).

Ce n’est que trois jours plus tard, le 23 octobre que Foch finalement s’y résout. Mais, ces deux semaines d’atermoiement seront fatales. Du fait des délais pour réunir les moyens nécessaires, l’offensive ne pourra pas débuter avant le 14 novembre. Entre-temps, le 11, l’Armistice interviendra.

Un épisode ignoré par L’historiographie

Peu d’auteurs abordent cet épisode. Il existe une réticence naturelle de la part des historiens à étudier un événement qui ne s’est pas produit. Aussi ce projet d’offensive apparaît-il seulement dans quelques ouvrages et sous une forme lapidaire. Sans doute la crainte de tomber dans l’uchronie. Pourtant, cette offensive se prête parfaitement à ce que les historiens appellent une « approche contrefactuelle, telle que le professeur au Collège de France Henry Laurens la définit dans son ouvrage Le Passé imposé (Fayard, 2022, p. 49-53.) En effet, tous les paramètres étaient réunis pour que cette opération ait lieu et qu’elle se termine par une très grande victoire française. A contrario, son contremandement était l’hypothèse la moins prévisible.

Un biais fausse l’analyse des rares auteurs qui en parlent : la date du 14 novembre 1918, celle qui figure dans les ordres d’assaut donnés par le général de Castelnau qui en avait la charge. Cela les conduit à relier cet événement à la question : fallait-il ou non signer l’Armistice ? Une question à laquelle il est pratiquement impossible de répondre, tant les paramètres qui sont intervenus dans cette décision sont nombreux et complexes. Or, dans les faits, cette offensive aurait dû être déclenchée une dizaine de jours plus tôt, un délai suffisant pour avoir produit des effets majeurs avant que les hostilités ne s’arrêtent. Les raisons de son report ne sont liées qu’à un seul facteur : l’indécision du maréchal Foch pour des raisons qui nous échappent encore aujourd’hui.

Pour prendre la mesure de l’opportunité qu’offrait cette offensive, il faut se replacer à la date à laquelle les combats en Lorraine aurait dû commencer si, en toute logique, Foch avait pris une quinzaine de jours plus tôt la décision de la lancer. À partir du 5 octobre, il n’existe plus aucun espoir d’atteindre les objectifs fixés à l’opération Meuse-Argonne dans les temps impartis. Il est nécessaire de remanier le commandement américain — Pershing a démontré qu’il n’était pas un chef de guerre—, réorganiser les unités sur le terrain et reprendre en main toute la logistique. Cela prendra plusieurs semaines. Quant au fait que Pershing veuille s’obstiner à la poursuivre en l’état, Georges Clemenceau lui-même invite Foch à ne pas en tenir compte et à faire preuve d’autorité : « Il devient d’extrême urgence à cette heure que votre commandement fasse l’ordre, au même titre et par les mêmes méthodes dans les trois armées », lui écrit-il. L’offensive en Lorraine est la seule option possible pour obtenir une victoire décisive ou, à tout le moins, avoir un moyen de pression suffisamment fort pour faire accepter aux Allemands sans délai et sans discussion les conditions d’armistice arrêtées par les Alliés dès le 6 octobre.

Situation des armées allemandes

Quelle est la situation des armées allemandes au moment où cette offensive aurait dû effectivement commencer ? Dans la plupart des ouvrages, les auteurs laissent entendre que, malgré la tournure négative des événements, les Allemands ont encore la capacité d’opposer une défense efficace. Témoin, le niveau élevé des pertes subies dans les rangs des armées alliées depuis le mois d’août. Cette présentation des faits appelle une remarque : ces auteurs, faute d’archives allemandes — elles ont été détruites dans le bombardement de Potsdam en avril 19145 —, étayent leur jugement sur les ouvrages publiés par Hindenburg, Ludendorff et le Kronprinz impérial en 1920. Or, ces trois protagonistes se sont consacrés après-guerre à entretenir le mythe d’une armée allemande invaincue. Une étude peu connue contredit totalement ces sources par trop emphatiques. Publiée en 1919 par l’administrateur du Reichsarchiv Hermann Cron, elle est fondée sur des documents beaucoup plus proches de la réalité : les comptes rendus des unités combattant sur le terrain. Une analyse qui rejoint celle que l’on trouve dans les journaux personnels des généraux allemands chargés de commandements en première ligne.

En effet, du 15 juillet au 31 octobre, l’armée allemande, outre 430 000 hommes hors de combat, a perdu 363 000 prisonniers et plus de 10 000 pièces d’artillerie. Il ne reste plus qu’environ 800 000 fantassins en première ligne soit moins de la moitié de ce dont les Alliés disposent. Les possibles renforts se limitent à une seule division non encore engagée, les 23 autres, épuisées, ont perdu une grande partie de leur valeur combative. Les Alliés quant à eux peuvent compter sur 105 divisions gardées en réserve et prêtes à combattre. D’autre part, les Allemands, manquant cruellement de moyens automobiles, sont entièrement dépendants du chemin de fer. À ce constat s’ajoute le fait que, si les Allemands ont pu bénéficier jusqu’à la fin du mois d’octobre de positions de défense constituées par les nombreux cours d’eau — l’Escaut, le canal de la Sambre à l’Oise, la Serre et l’Aisne — ainsi que des fortifications de la ligne Hindenburg, ce ne sera plus le cas au-delà.

Le 31 octobre, les premiers signes d’un véritable effondrement apparaissent. Le groupe d’armées des Flandres — armée belge, IIe armée britannique et VIe armée française — attaque en direction générale de l’Escaut et progresse de 10 kilomètres dans la journée. Le lendemain, c’est le tour de la Ire armée américaine, des IVe et Ve armées françaises et des Ire et IIIe armées britanniques. Dès cet instant, les défenses allemandes sont enfoncées sur une très grande amplitude. Notamment, le profond repli des armées allemandes des généraux Einem et Marwitz qui reculent dans le plus grand désordre jusqu’au canal des Ardennes, déstabilise tout le dispositif allemand sur le front occidental à l’ouest de la Meuse. Ce repli oblige en effet les Ire, VIIe et XVIIIe armées allemandes à retraiter à leur tour sur la ligne Mézières-Hirson-Landrecies. Immédiatement, les canons longue portée alliés effectuent leur rapprochement et prennent sous leur feu la grande rocade ferroviaire vitale pour le ravitaillement du gros des forces allemandes en Belgique. Le 5 novembre général Wilhelm Groener qui vient de remplacer le général Ludendorff à la tête des armées allemandes prévient l’empereur qu’il n’y a plus qu’une solution : ordonner la retraite générale de ce qui reste des armées allemandes pour tenter de s’abriter derrière le Rhin.

Encore faudrait-il que les Alliés lui en laissent le temps et qu’ils ne lancent pas cette offensive en Lorraine dont les Allemands subodorent la préparation.

Des signes d’effondrement

Au moment où Groener donne cet ordre de retraite générale, les Allemands ont perdu tous leurs alliés. Les Bulgares, vaincus ont signé un armistice le 29 septembre. En Palestine, la prise d’Alep le 26 octobre force l’Empire ottoman à la réédition quelques jours plus tard. Dans les Alpes, depuis leur échec sur le Piave à la fin du mois de juin, les Austro-Hongrois avaient perdu toute capacité offensive. Le 24 octobre, une grande opération italienne perce leurs lignes. Le 3 novembre, l’Empire austro-hongrois est vaincu.

La retraite générale allemande entamée dans la nuit du 4 au 5 novembre est rarement abordée dans l’historiographie. Pourtant, elle constitue bien un événement majeur. Jusqu’à cette date, les replis allemands s’étaient déroulés par fraction. Chaque armée allemande, voire chaque corps d’armée, opérait des reculs d’une amplitude limitée à quelques kilomètres, passant d’une position de défense fortifiée ou d’un cours d’eau à un autre en retrait. Sur l’ensemble du front, ces replis prenaient la forme de mouvements en tiroir se produisant à des dates différentes.

À partir de la nuit du 4 au 5 novembre, 129 divisions — soit plus des deux tiers du total des forces allemandes présentes en Belgique et en France — entament brutalement et sans aucune préparation une retraite sur un front de 220 kilomètres. Elles sont talonnées par un ennemi qui progresse de 20 kilomètres par jour. En théorie, Groener vise un premier rétablissement sur la ligne Antwerpen-Maas — Anvers-Meuse. En réalité, les défenses de cette position sont embryonnaires. Encore faut-il l’atteindre. Certaines armées en sont distantes de plus de 100 kilomètres. Les unités qui y parviennent sont prises dans un gigantesque embouteillage de convois mêlant artillerie, blessés et civils, auxquels s’ajoutent des troupes qui encombrent les routes et prennent d’assaut les rares ponts disponibles sur la Meuse, alors que l’aviation alliée les bombarde. Le 6 novembre, le secrétaire d’État Philipp Scheidemann note après une réunion avec le haut commandement allemand : « c’est l’approche de l’effondrement » (Gabriel Hanotaux, Histoire illustrée de la guerre de 1914, vol. XVII, Paris, Gounouilhou, 1924, p. 236.). Les rapports envoyés cette semaine-là par les armées, qu’elles soient britanniques, françaises ou américaines, en sont l’écho : partout, le dispositif ennemi se désagrège.

L’offensive Lorraine

C’est dans ce contexte qu’il faut replacer l’offensive Lorraine. Dans les faits, elle aurait dû démarrer simultanément voire quelques jours avant que les Allemands n’entament cette grande retraite. Dans ces circonstances, ils n’auraient rien pu faire pour s’y opposer. En effet, l’envoi de renforts à l’est, déjà très problématique au mois d’octobre, leur aurait été impossible. Ne disposant plus à cette date que de 16 divisions fatiguées échelonnées de l’est de la Moselle à la frontière suisse, ils auraient été incapables d’enrayer ou même de freiner cette offensive. En deux jours, les troupes françaises auraient atteint la ligne ferroviaire stratégique Metz-Strasbourg, condamnant une partie des 150 divisions d’infanterie allemandes ainsi qu’une majorité de l’artillerie lourde à tomber aux mains des Alliés avant d’avoir pu parvenir à la frontière du Rhin. Comme l’écrira en 1922 Adolf Köster, le ministre de l’Intérieur allemand : « Si l’attaque avait atteint son but, se serait déroulé entre Luxembourg et Maastricht un Sedan allemand auprès duquel le Sedan français de 1870 n’aurait été qu’un enfantillage (Adolf Köster, « Pouvions-nous continuer à combattre à l’automne 1918 ? », Revue militaire générale, 1922, p. 597).

Pour cette offensive, Castelnau dispose de la VIIIe armée, qui est déjà en position en Lorraine, et de la Xe armée de Mangin qui vient de lui être rattachée ainsi que de plusieurs divisions américaines et un corps de cavalerie. Au total, les forces françaises et américaines représentent 31 divisions d’infanterie, 3 000 canons de 75 à 400 mm. Castelnau engage 760 chars, la plus grande attaque de blindée de toute la guerre. D’autre part, mille trois cents avions survoleront l’offensive. Cette impressionnante masse de manœuvre n’aura aucune difficulté à pulvériser le dispositif ennemi en raison de la faible densité et l’inconsistance des troupes allemandes occupant le secteur. Six divisions dont cinq d’entre elles sont classées en catégorie 4, la plus basse dans la notation allemande. Composées de soldats âgés ou très jeunes, de blessés légers en convalescence, elles n’ont pratiquement aucune valeur combative. Ces divisions qui ne disposent que d’un total de 360 tubes d’artillerie.

En poste depuis le début de l’année 1917, Castelnau a une parfaite maîtrise de ce secteur. Il a une vue d’autant plus précise de la bataille à mener que, en août 1914, il a combattu sur ce même terrain avec la IIe armée française qu’il commandait à l’époque. Il en connaît les pièges.

Comment une telle opportunité fut-elle gâchée ?

Quelles furent les raisons qui poussèrent Foch à résister à la demande de ses subordonnés ainsi qu’aux reproches de Clemenceau et attendre le 23 octobre pour se décider à lancer cette offensive en Lorraine ? Lui-même ne s’est jamais expliqué sur ce point. Dans ses Mémoires, il s’en défausse en affirmant que, de toute façon, cette offensive n’aurait eu qu’une portée limitée. Un argument repris par sa dernière biographe, la grande historienne britannique Elizabeth Greenhalgh : « […] il faut un véritable acte de foi pour postuler que l’opération en Lorraine aurait été couronnée de succès, a fortiori pour postuler que ce succès aurait eu l’effet escompté. » (Elizabeth Greenhalgh, Foch chef de guerre, Paris, Tallandier, 2013, p. 566). En appui de ce postulat, elle ne cite aucune autre source qu’un rapport rédigé par Pétain à propos des opérations d’octobre et novembre 1918 dans lequel il est question de contraintes logistiques insurmontables liées à la destruction des infrastructures. Or, ce rapport ne concerne pas le secteur de l’offensive Lorraine où la stabilité du front et l’absence de grandes opérations depuis le début de la guerre ont maintenu intacte l’intégralité des infrastructures routières et ferroviaires, que cela soit du côté français ou en Lorraine allemande. L’ancien inspecteur général des chemins de l’Est Albert Marchand le confirme dans un ouvrage qui fait autorité (Les chemins de fer de l’Est et la guerre de 1914-1918, Berger-Levrault Éditeurs, Paris, 1924).

Quant à Weygand, interrogé en 1928 à ce propos, il précise que Foch voulait que toutes les opérations menées par les Alliés soient géographiquement liées afin de former un front continu. Or, une distance de plus de 100 kilomètres séparant la Lorraine de l’emplacement de l’opération Meuse-Argonne, il n’était pas cohérent d’un point de vue stratégique d’y lancer une offensive. Cet argument mis en avant par Weygand paraît peu recevable sachant qu’à compter du 30 septembre il était avéré que l’offensive américaine Meuse-Argonne n’atteindrait pas ses objectifs dans les délais prévus. Dans ce contexte, cette continuité géographique des opérations alliées perdait tout son sens.

Si, le 23 octobre, Foch change d’avis et demande à Pétain de lancer de toute urgence l’offensive Lorraine, c’est sans doute parce qu’il réalise que l’Armistice devient une réalité très proche. Or, il sait que l’une des conditions qu’il juge indispensables à la sécurité de la France — celle de la fixation des futures frontières allemandes à la rive droite du Rhin — sera contestée par les Américains et les Anglais. De même, il sera impossible de l’infliger au peuple allemand sans susciter un immuable désir de revanche. Seule une grande victoire française permettra de l’imposer aux Alliés. Seule une défaite militaire de grande ampleur subie par l’armée allemande sur son propre territoire permettrait d’éradiquer le militarisme allemand et décourager toute idée de guerre de revanche de la part du peuple allemand.

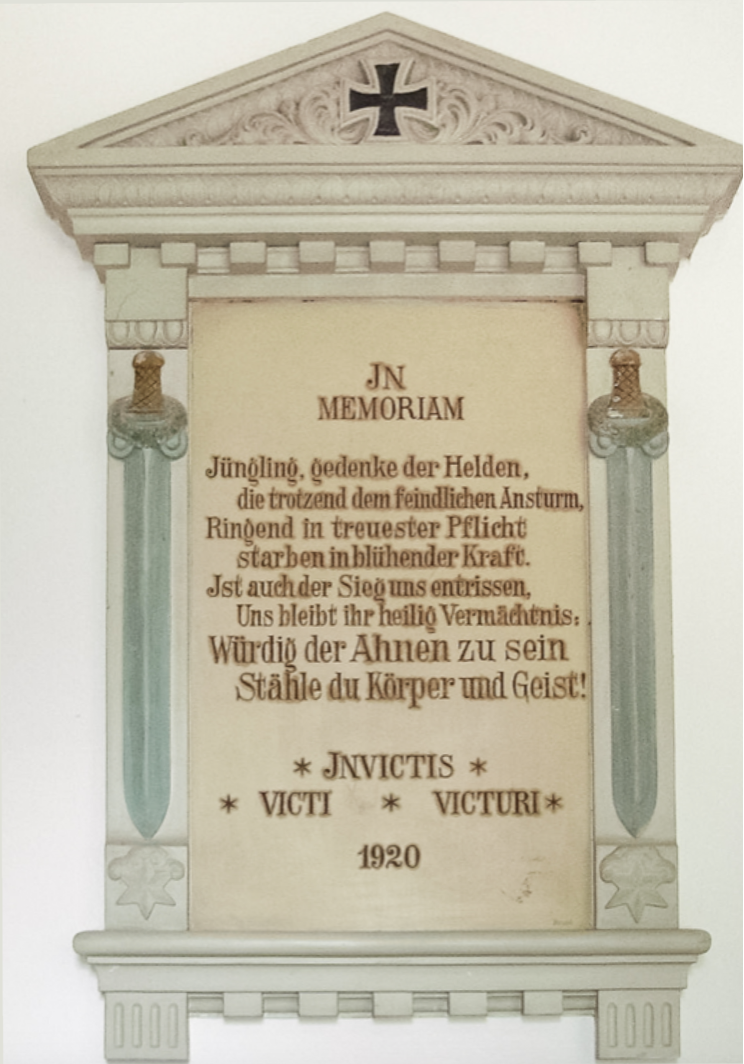

« Invictis, victi, victuri »

Cinq jours après l’Armistice, les premiers soldats allemands repassent la frontière. Ils sont accueillis par ces mots : “Nos salutations et nos remerciements à vous, soldats badois, qui êtes de retour au pays natal ! […] Vous ne revenez pas battus. […] Les siècles à venir évoqueront encore votre gloire.” Partout en Allemagne, ces formules sont reprises, y compris au plus haut niveau de l’État. Le nouveau chancelier Friedrich Ebert n’hésite pas à déclarer au cours d’une parade militaire à Berlin : « Aucun ennemi ne vous a surpassés. » À l’instar de Gerd Krumeich, auteur de L’Impensable Défaite. L’Allemagne déchirée, 1918-1933 (Editions Alpha, 2022), beaucoup d’historiens allemands considèrent aujourd’hui comme le plus déterminant dans le traumatisme subi par leur pays à l’issue du conflit : le refus de reconnaître que l’armée allemande avait été vaincue. C’est ce déni de la défaite dans l’opinion qui va permettre à Hitler d’obtenir les pleins pouvoirs lors de la séance du Reichstag du 23 mars 1933 pour laver l’injustice commise à Versailles le 28 juin 1919 et de mettre hors d’état de nuire ceux qui en portent la responsabilité : les communistes allemands. Quinze ans après l’Armistice, il existe toujours en Allemagne un très large consensus sur ce point. Un consensus qui a permis au militarisme allemand de se perpétuer et dont Hitler est en train de se servir pour établir la dictature.

Ce militarisme aurait subi un coup fatal si Castelnau avait pu lancer à temps l’offensive Lorraine. Il en est pleinement conscient comme en témoignent ses mots dans une lettre à son fils Louis qu’il écrit le 12 novembre 1918 au lendemain de l’Armistice : « Nous tenions une victoire éclatante qui eût mis à genoux — et pour longtemps — la puissance militaire de l’Allemagne. Elle n’eût pas résisté, elle n’eût pas survécu à cette irrésistible percée dont le résultat immédiat nous conduisait aux rives du Rhin. […] Nos chefs en ont décidé autrement […]. Ce geste épargne bien des vies humaines à l’heure présente. Souhaitons qu’il n’engendre pas de fâcheuses répercussions pour l’avenir. »

Un souhait qui ne sera pas exaucé comme le montre cette épitaphe gravée sur le monument aux morts de l’Université de Berlin, deux ans plus tard. Trois mots latins gravés dans le marbre. Le premier, « Invictus » se traduit par cette phrase : « À ceux qui n’ont pas été vaincus ! » Elle résume l’inanité de l’échafaudage branlant que les Alliés ont tenté de mettre en place à Versailles en juin 1919, faute d’avoir remporté une franche victoire militaire sur le terrain comme ils en avaient la possibilité. Le second, « Victi », symbolise le peuple allemand : « Les vaincus ». Une défaite injuste, payée du prix exorbitant d’un « diktat » qui porte en germe le prochain conflit. Le dernier, « Victuri », exprime tout le ressentiment d’un pays qui annonce déjà sa revanche : « Demain, ils vaincront ! »