Par l’historien Benoit Chenu (reproduit pour Theatrum Belli avec son aimable autorisation)

***

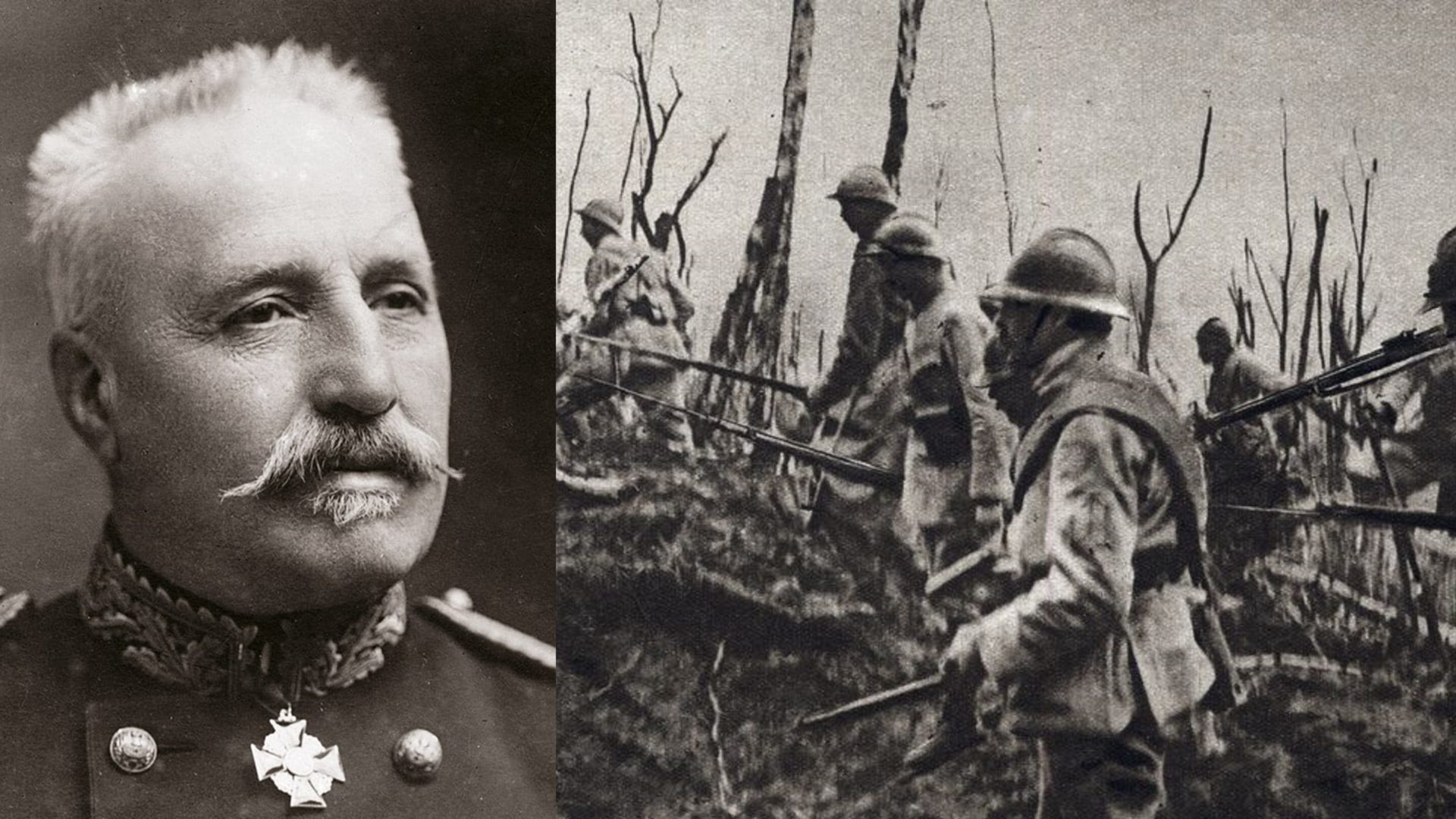

Le 23 avril 1917, soit une semaine après le début de l’offensive du Chemin des Dames, le général Noël-Édouard de Curières de Castelnau rédige une longue analyse à propos de cet évènement.

Il pense que l’offensive est terminée. Il ne sait pas que Nivelle s’apprête à en ordonner la reprise le 30 avril. Cette note est intéressante — passionnante — à plus d’un titre. Elle est totalement inédite. Elle fait partie des archives personnelles du général de Castelnau. Un fonds d’archives qu’il avait constitué et dont il avait interdit la communication tant qu’un combattant de cette guerre serait en vie. Ce fonds n’a été que sommairement classifié et référencé par le général Yves Gras, son premier biographe. Cela rend contraignante et fastidieuse son utilisation, autorisée depuis 2001 au Service historique de La Défense. Seuls deux historiens en ont cité quelques courts extraits. Très peu de choses alors que l’étendue et de la richesse de ce qu’il contient m’ont permis, au terme de plusieurs années de consultation, de publier trois ouvrages et de réaliser plusieurs films accessibles sur YouTube.

Analyse du général de Castelnau

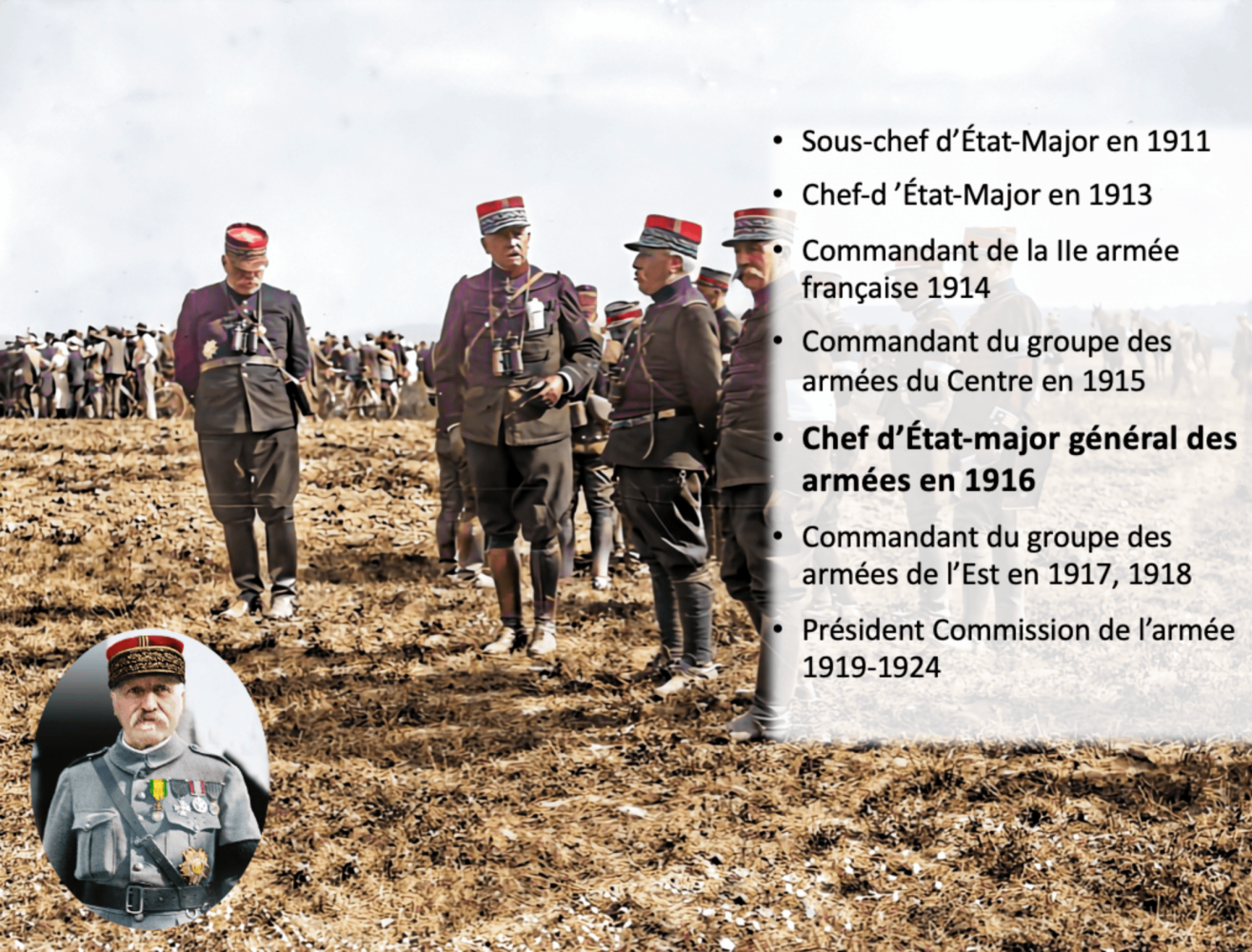

Le général de Castelnau

Castelnau, figure de premier plan du haut commandement entre 1911 et 1919 où il occupe sans aucune interruption les plus hautes fonctions, a été associé à tous les évènements de cette période. S’agissant de certains épisodes ou de certains personnages clefs de la guerre, ses analyses et son témoignage offrent une vision différente de ce qui fut trop complaisamment rapporté par d’autres. Ces documents — de nombreuses notes, une abondante correspondance et une chronique tenue au jour le jour par deux de ses plus proches collaborateurs — possèdent une valeur historique indéniable, car ils ont été, pour la plupart, rédigés dans l’instant. Ils contrastent avec les écrits légués par d’autres dirigeants militaires français, en particulier Joffre, Foch et Pétain, ou par leurs entourages qui ont été majoritairement produits ex post facto au cours de l’entre-deux-guerres.

Le dossier « Travaux militaires personnels en campagne »

Ce texte à propos de la bataille du Chemin des Dames fait partie d’un dossier portant le titre énigmatique de « Travaux militaires personnels en campagne ». Il s’agit d’analyses « à chaud » que Castelnau rédigeait afin de tirer les enseignements des évènements qui venaient de se produire. Ces retours d’expérience lui servaient ensuite à concevoir les ordres à donner et à soutenir les argumentations qu’il déployait dans les entretiens au plus haut niveau qu’il avait avec les principaux responsables militaires et politiques alliés. N’étant pas destinés à être communiqués ou publiés, ces textes sont sans complaisance vis-à-vis de lui-même et de ceux qu’elles mettent en cause. Paradoxalement, dans ce document ayant trait à l’un des plus tristes épisodes de notre histoire militaire, Castelnau ne consacre que quelques lignes aux aspects tactiques. Par contre, il livre toute sa pensée à propos de la stratégie, du haut commandement et de la conduite de la guerre. S’agissant des responsables militaires et politiques de l’époque, il dévoile des informations qui ne figurent pas ou sous une forme très édulcorée dans historiographie.

L’historiographie française consacrée à la guerre de 1914-1918

Prétendre qu’une simple note de 16 pages permet de porter un regard nouveau sur la guerre de 14-18 paraît être une gageure. Cette période de notre histoire est l’une des plus étudiées et documentées. Des dizaines de milliers de monographies ont été publiées sur ce thème et les archives disponibles se comptent en centaines de millions de documents. Pourtant, comme l’expose magistralement le grand historien Henry Laurens, professeur au collège de France, l’interprétation historique a sa propre temporalité. Elle suit notamment l’évolution des sources. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne la guerre de 14-18 du fait de l’émergence de sources nouvelles, notamment à l’occasion du Centenaire.

L’université française et l’histoire militaire

Une autre raison s’y ajoute : le tropisme qui affecte le monde académique français en ce qui concerne l’histoire militaire. Ce domaine a longtemps été le parent pauvre du catalogue des formations universitaires et scolaires. Depuis les années 1960-70, sous l’influence de l’école des Annales, l’enseignement a tourné le dos à une « Histoire bataille » c’est-à-dire l’histoire des opérations militaires elles-mêmes. Interrogé à ce propos, un doyen de La Sorbonne avait répondu : « l’Université française n’a pas à s’occuper de boutons de guêtre ».

Une évolution est en train de se produire. Dans les lycées, depuis 2019, il y a obligation pour les professeurs d’enseigner à propos des principales batailles de la Grande Guerre (la Marne, les Dardanelles…). De même, sont apparues dans certaines universités des filières « histoires militaires et études de défense ». Cependant, cela reste très marginal comparé aux structures existantes dans les universités anglo-saxonnes à l’exemple du département de War Studies du King’s College de Londres, mondialement connu pour l’étude de la stratégie, de la guerre et des conflits contemporains. Cette désaffection du monde académique français a eu pour conséquences de priver l’historiographie française des immenses ressources contenues dans les archives de cette guerre. Au Royaume-Uni ou aux États-Unis, les auteurs d’articles ou de monographies relatives à 14-18 peuvent appuyer leurs publications sur plus d’une centaine de thèses de doctorat qui s’y rapportent. Rien de tel en France où les historiens et les auteurs doivent effectuer eux-mêmes les recherches ce qui conduit beaucoup d’entre eux à privilégier des sources bibliographiques telles que les mémoires des responsables militaires et politiques de l’époque et les ouvrages de leurs hagiographes, une littérature affectée de nombreux biais.

Une absence d’étude critique des opérations militaires de la guerre de 1914-1918

Comme le déplorait le regretté général André Bach, ancien directeur du Service historique de l’armée de Terre et l’un des meilleurs spécialistes de 14-18, cette désaffection du monde académique a contrecarré toute approche critique des aspects militaires de cette guerre. Pour reprendre ses mots : « Notre représentation du conflit repose encore dans une large mesure sur des images d’Épinal, un roman national forgé dès la fin de la guerre par une collusion militaro-politique qui a figé la vision jacobine d’une union sacrée derrière des chefs omniscients tels que Joffre ou Foch. » Ce texte de Castelnau remet en cause certains de ces clichés. Il le fait à l’occasion d’une défaite, un évènement qui constitue le meilleur champ d’études pour un retour d’expérience.

La bataille du Chemin des Dames (16 avril – 9 mai 1917)

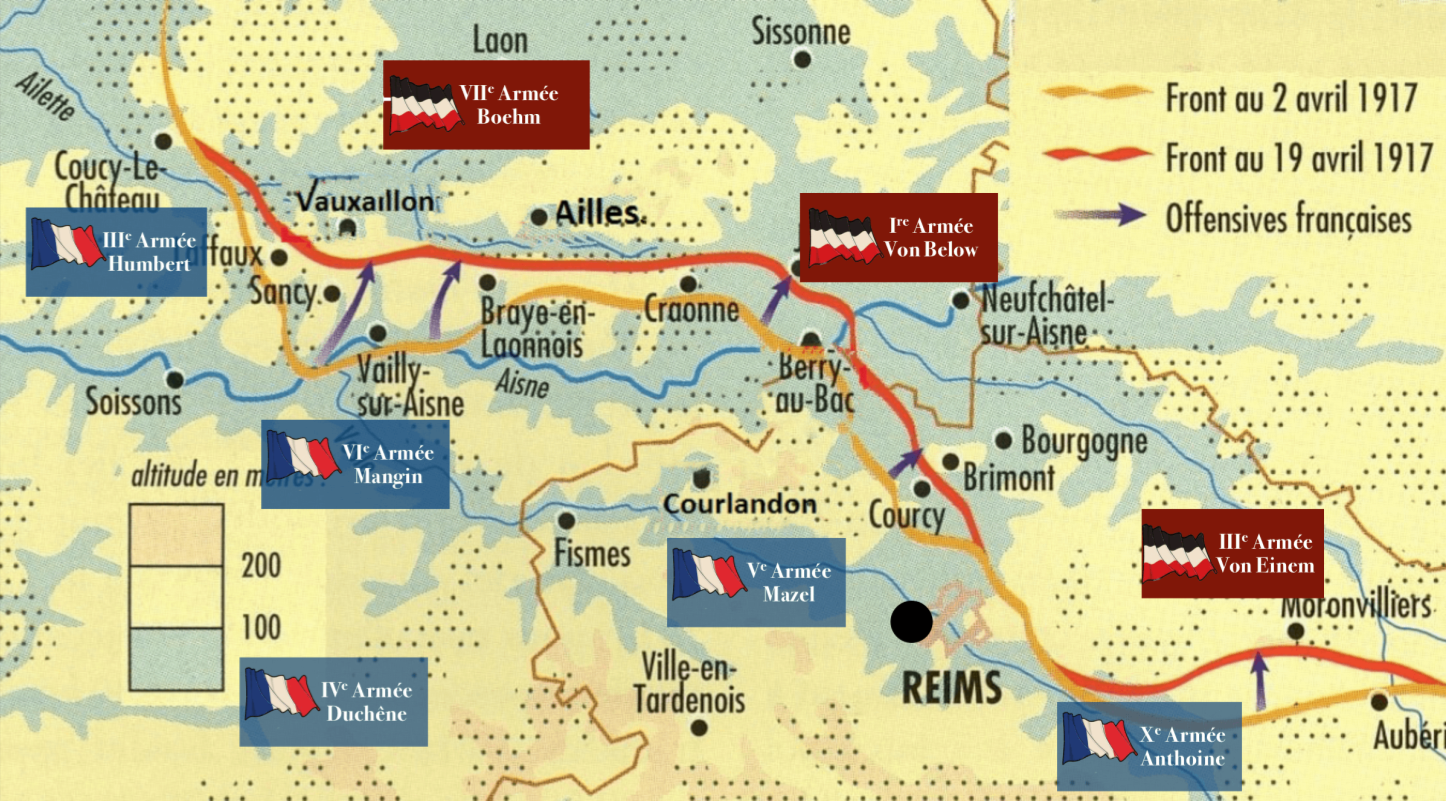

Cette bataille, aussi appelée « seconde bataille de l’Aisne » ou « offensive Nivelle » se déroule du 16 avril au 10 mai 1917. Conçue comme la bataille décisive permettant d’offrir la victoire aux Alliés dans cette guerre, elle échoue et contribue au contraire à redonner l’initiative aux Puissances centrales en prolongeant le conflit de 18 mois supplémentaire. Elle se déroule le long d’un front de 40 km dans entre Soissons et Reims. Elle a pour objectif de reprendre la crête surplombe les vallées de l’Aisne et de l’Ailette : le Chemin des Dames. Cette position ouvre d’importantes perspectives à commencer par la possibilité de s’emparer de la ville Laon, nœud ferroviaire stratégique allemand. L’assaut de l’infanterie du 16 avril a été précédé d’un bombardement de 9 jours. Cette durée s’explique par le fait que sur les 2300 pièces d’artillerie lourde engagées, seul le tiers d’entre elles est de conception moderne ce qui oblige à allonger la durée de cette préparation d’artillerie. De fait, les Allemands ont largement le temps de faire venir des renforts et de se préparer à recevoir l’assaut.

Forces en présence

Deux armées attaquent le 16 avril. La 5e du général Mazel comprend 16 divisions d’infanterie, 1 division de cavalerie et 200 chars d’assaut. Celle du général Mangin, la 6e, dispose de 17 divisions d’infanterie et d’une division de cavalerie. À noter que des troupes africaines en font partie. Elles doivent attaquer sur le secteur le plus stratégique, celui qui comprend la fameuse Caverne du Dragon. Sur les 15 000 soldats africains engagés, 6 000 y laisseront leur vie ce jour-là. Le lendemain, c’est au tour de la 4e Armée du général Anthoine d’attaquer avec cinq divisions d’infanterie à l’est de Reims afin de protéger le flanc de l’offensive. La 10e Armée du général Duchêne avec neuf divisions d’infanterie est en réserve, prête à exploiter la percée. L’ensemble des forces françaises représentent 850 000 hommes. Les Allemands sont à même d’opposer 41 divisions ce qui représente un puissant dispositif de défense, d’autant qu’occupant cette partie du front depuis 1914, ils ont eu tout le temps de la transformer en une véritable forteresse. L’importance des effectifs allemands s’explique par l’audacieuse manœuvre — Unternehmen Alberich, le repli Alberich — qu’ils ont réussie en Picardie au début de l’année sans avoir été inquiétés par les Alliés. En reculant d’une quarantaine de kilomètres derrière une ligne fortifiée — la ligne Hindenburg — qu’ils venaient de construire, les Allemands ont pu faire l’économie d’une quinzaine de divisions rendues disponibles, prêtes à être envoyées en renfort là où les Alliés pourraient attaquer.

L’attaque de l’infanterie française

L’assaut du 16 avril des 5e et 6e armées françaises semble tout d’abord être couronné de succès. Mais, dès le début de l’après-midi, la progression ralentit puis s’interrompt. À de nombreux emplacements, des contre-attaques allemandes refoulent les assaillants. Le lendemain, la 4e Armée paraît plus heureuse. Néanmoins, le bilan de ces deux premiers jours indique que l’offensive n’atteindra pas l’objectif fixé : la percée des lignes allemandes. Le général Blondlat qui commande du 2e Corps colonial, l’explique dans son rapport :

« Le vent violent, l’atmosphère brumeuse, la pluie et la neige fréquentes ont amoindri, dans une large proportion, le rendement de l’aviation, gêné l’observation aérienne, contrarié les réglages et l’exécution des tirs, empêché le contrôle photographique des destructions. L’activité de l’artillerie s’est trouvée, de ce fait, décousue, saccadée, incomplète. […] Notre infanterie s’avance avec une vitesse inférieure aux prévisions. Le barrage roulant se déclenche presque immédiatement et s’éloigne progressivement des premières vagues qu’il cesse bientôt de protéger. »

En dépit des pertes, Nivelle poursuit l’offensive

Ces conditions se traduisent par un niveau de pertes très supérieur aux prévisions. Cela aurait dû inciter le général Nivelle à respecter les engagements qu’il avait pris vis-à-vis du Gouvernement à qui il avait déclaré :

« […] qu’au bout de quarante-huit heures, au maximum, il serait en mesure de décider s’il y avait lieu ou non de continuer », déclarant que « rien n’était pire en de telles circonstances que de s’obstiner et que, sous aucun prétexte, il ne recommencerait la bataille de la Somme ».

Pourtant, Nivelle fait fi de ses engagements et prolonge cette offensive jusqu’au 9 mai. Une prolongation d’autant plus étonnante que le gouvernement, hostile au principe de cette offensive, ne fera rien en apparence pour l’en dissuader. Les conséquences seront catastrophiques. 180 000 hommes sont mis hors de combat. Le moral dans les armées s’effondre. Des mutineries éclatent. Les Allemands, bien qu’ayant subi également des pertes très sévères, savent qu’ils n’ont plus à redouter d’autres offensives françaises sur le front occidental. Ils transfèrent alors d’importantes forces sur front de l’Est. Cela va leur permettre d’infliger aux Russes une défaite décisive au cours de l’été 1917 qui sert de ferment à la révolution d’Octobre amenant les bolchéviques au pouvoir. Ceux-ci suspendent immédiatement les combats.

Un changement de paradigme

Les erreurs commises par les Français à l’occasion de cette bataille ont fait l’objet de nombreuses publications. Elles découlent principalement d’une mauvaise transposition de la tactique offensive de Nivelle qui avait si bien réussi à Verdun. Le changement de paradigme lui fut fatal. La reprise de Douaumont en octobre 1916 fut l’œuvre de trois divisions progressant sur une largeur d’un kilomètre à l’abri d’un barrage d’artillerie qu’il fut possible de calibrer au plus juste afin que l’infanterie française aborde les lignes allemandes avant que leurs défenseurs puissent réagir. Penser pouvoir conserver ce degré de précision sur un front d’attaque beaucoup plus large et hétérogène avec un nombre de divisions décuplées était un pari totalement aventureux. Aussi, Castelnau néglige-t-il cette évidence pour consacrer sa réflexion à ce qu’il estime avoir été les autres causes de cet échec : la stratégie, l’entrée en fonction du nouveau généralissime, le GQG et le gouvernement.

La stratégie alliée pour l’année 1917

La stratégie mise en œuvre par Nivelle le conduisant à lancer cette offensive n’était pas celle qui avait été arrêtée par les Alliés au dernier trimestre de l’année précédente. À cette époque, les Allemands se trouvaient dans une situation très critique sur le front occidental. Chassés de Verdun, épuisés par les pertes subies au cours de la bataille de la Somme, leurs ressources étaient réduites en raison des efforts qu’ils avaient dû faire sur le front de l’est et dans les Balkans pour soutenir à leurs alliés autrichiens au bord du désastre du fait des offensives des armées russes du général Broussilov. Castelnau écrit :

« La logique voulait que cette situation, pleine de périls pour l’ennemi, fut énergiquement maintenue pendant l’hiver, pour servir de point de départ aux opérations à entreprendre au printemps de 1917. Il était pour cela indispensable de tenir l’ennemi sous notre pression, même pendant la mauvaise saison, résultat qui devait être atteint par l’effet d’actions partielles sur la Somme et à Verdun, c’est-à-dire partout où les Allemands étaient déjà sous notre étreinte. On l’empêchait ainsi de reprendre sa liberté de mouvement et de reconstituer ses forces. »

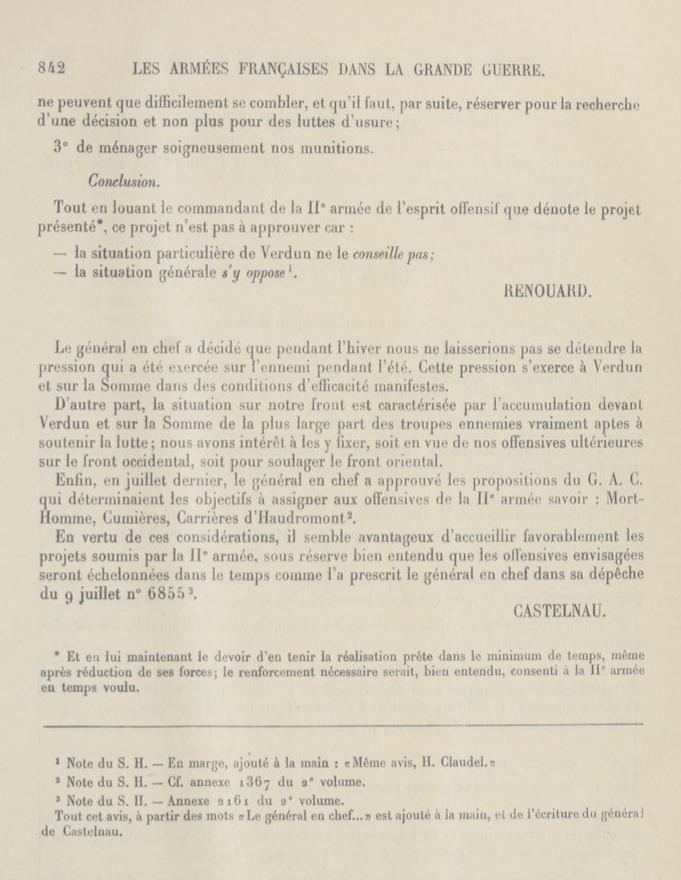

Les archives montrent que Castelnau et général Robertson, le chef de l’état-major impérial britannique sont les concepteurs de cette stratégie. Castelnau a dû pour cela vaincre l’opposition de l’entourage de Joffre :

« Cette conception avait été et restait combattue au GQG par l’officier général (Henri Claudel) et des officiers du 3e bureau chargés des opérations (notamment son chef, le colonel Renouard). Ils voulaient interrompre toute opération pendant la période d’hiver et les reprendre de plano au printemps. »

Dès le mois d’octobre 1916, dans une note remise à Joffre, les officiers du 3e bureau condamnaient le projet d’offensive conçue par Nivelle pour reprendre le fort de Douaumont. À cette occasion, les vitres du GQG avaient tremblé sous les échos d’une colère homérique de Castelnau déclenchée par la lecture de cette note. Furieux, il avait infligé un camouflet à ces officiers en portant directement sur leur document une mention manuscrite qui inversait leur conclusion.

Quelques jours plus tard, Douaumont était repris. Mais, le 7 décembre 1916, le Gouvernement annonce une profonde réorganisation du haut commandement français. Nivelle remplace Joffre. Dans une majorité d’ouvrages abordant cet évènement, un fait passe inaperçu : Castelnau quitte Chantilly. Il ne sera plus là pour museler les « Jeunes Turcs ».

La réorganisation du haut commandement et ses conséquences

Une nouvelle stratégie

Comme le note Castelnau :

« À son arrivée au GQG, il [Nivelle] a été submergé par le flot des acquisitions de l’esprit qu’il devait réaliser et absorbé par la complexité des questions de tout ordre qu’il était obligé de résoudre sans désemparer. […] Dans ces conditions, il était fatalement condamné à subir étroitement l’influence de son état-major. […] Le général Nivelle a donc été amené à adopter en matière d’opérations, le concept propre de son état-major : relâche pendant l’hiver — abandon de toute pression sur l’ennemi – ouverture des opérations au printemps. »

Cette nouvelle approche stratégique permet aux Allemands, à qui on avait ainsi rendu leur liberté de mouvement, de lancer leur opération de repli Alberich dont les conséquences seront déterminantes pour la bataille du Chemin des Dames. Castelnau souligne ensuite l’inversion qui va s’opérer dans les missions confiées aux armées britanniques et françaises. Dans la stratégie qu’il avait élaborée avec le général Robertson, l’effort offensif principal prévu au printemps revenait aux Anglais. Leur armée, bien qu’éprouvée par la bataille de la Somme disposait de larges réserves que leur procurait la conscription obligatoire établie en 1916. Elle bénéficiait d’un armement de haute qualité dont des chars par centaine et d’une artillerie lourde à tir rapide. Cela permettrait à l’armée française, dont les pertes accumulées depuis le début de la guerre n’arrivaient même plus à être compensées, de se reconstituer.

Le changement d’objectif

Le repli réussi par les Allemands au début de l’année 1917 change radicalement l’équation stratégique. Dans le nouveau contexte ainsi créé, l’effort offensif principal ne peut donner des résultats que s’il est effectué en Champagne, là où opère l’armée française.

L’autre conséquence du départ de Castelnau du GQG est la résurgence du concept de « bataille décisive de rupture ». Au cours de l’année 1915, confrontées à une forme de guerre que nul n’avait su prédire, les différentes armées aux prises sur le front occidental avaient tenté à chaque nouvelle offensive d’adapter des tactiques héritées des campagnes napoléoniennes. Tâtonnements et essais infructueux creusent des pertes d’autant moins supportables qu’aucun succès n’est enregistré. Dans chaque camp s’était alors établie la conviction que la victoire résulterait de la patiente usure des forces de l’adversaire. Les stratégies et les tactiques avaient été modifiées en ce sens. Ces conceptions n’étaient pas partagées par les « Jeunes Turcs » quand bien même ils s’y étaient pliés. Castelnau y avait veillé et Joffre l’avait soutenu à ce sujet.

La bataille décisive : une chimère

Mais, à partir du 7 décembre, le 3e bureau en la personne de son chef, le colonel Renouard, va pouvoir impunément relancer cette idée de bataille décisive de rupture. Il le peut d’autant plus qu’arrive au GQG le général Pont, major général chargé des opérations. Un retour, puisque Pont avait servi à Chantilly du début de la guerre jusqu’à la fin de l’année 1915. Un troisième personnage va contribuer à réactiver cette chimère qu’une seule bataille permettrait de gagner la guerre : le lieutenant-colonel Audemard d’Alençon. Nivelle qui l’avait à ses côtés depuis 1915 en fait son chef de cabinet et son confident. Or, comme le note Edwards Spears, le chef de la Mission militaire britannique en France, qui le côtoie quotidiennement :

« Nous savions qu’il se mourait de phtisie, mais (moi du moins) je ne devinais pas que c’était cela qui poussait l’homme par une ambition frénétique à vouloir jouer un rôle dans la victoire avant que la mort qu’il savait proche ne le surprît. »

Nivelle, totalement débordé par ses nouvelles fonctions va déléguer à ces trois hommes l’entièreté de la stratégie et de la tactique des armées françaises ce qui aboutira à cette bataille du Chemin des Dames.

Les « Jeunes Turcs »

L’entourage de Joffre et le 3e bureau

Dans son analyse concernant la bataille du Chemin des Dames, Castelnau s’arrête longuement sur les dysfonctionnements qui affectent le GQG. Il vise avant tout le groupe d’officiers en charge des opérations militaires. Lors de la création du GQG en août 1914, Joffre nomme pour constituer le 3e bureau des officiers qui sont le reflet du système éducatif français. Un système qui privilégie une sélection très précoce et un schéma d’élite dans l’élite où chaque groupe d’excellence sécrète en son sein un groupe ultime. Des hommes tels que les commandants Gamelin — son chef de Cabinet — et Renouard — chef du 3e bureau — tous deux majors de Saint-Cyr ou tel que l’aide-major général en 1916, le colonel Buat, polytechnicien et major de l’école de Guerre, en sont les archétypes. Ces officiers présentent donc les défauts habituels de ce type de profil. Le journaliste Jean de Pierrefeu qui passera toute la guerre au GQG les décrit en ces termes : « Imbus des mêmes admirations, animés des mêmes antipathies, ils pensaient de même et admettaient difficilement qu’en matière militaire on pût former un autre avis que le leur. Cette intransigeance de doctrinaire, l’âpreté qu’ils mettaient à faire sentir leur autorité, la garde jalouse qu’ils montaient autour du généralissime leur ont valu le surnom de “Jeunes-Turcs”. »

Le journal de guerre d’un « Jeune Turc »

À l’occasion du Centenaire, le ministère de la Défense a fait publier le journal de l’un d’entre eux : celui d’Edmond Buat. Un document remarquable de 1 400 pages qui éclaire de nombreux aspects de cette guerre. Cependant, lorsqu’il dresse le portrait des principaux personnages politiques et militaires de l’époque, inconsciemment Buat laisse transparaître le sentiment de supériorité qui l’anime. En particulier, dans les jugements qu’il porte et les critiques qu’il émet à l’encontre de trois des meilleurs chefs de guerre français, Castelnau, Gouraud et Maistre dans les domaines tactiques et stratégiques. Il expose, dira Pierrefeu qui pourtant l’admire, des « préjugés théoriques » qui ne laissent pas de surprendre. Même, s’il s’en défend, comparativement à ces trois généraux qu’il méjuge, Buat a une expérience opérationnelle des plus tenues. Avant le conflit, il ne fera que deux courts passages en corps de troupe à des niveaux subalternes. L’essentiel de sa carrière se déroulera dans des postes d’officier d’ordonnance du gouverneur de Lyon, puis du général Lacroix membre du CSG. Il sera ensuite sous-chef du cabinet du ministre de la Guerre, Alexandre Millerand, et occupera une chaire d’enseignement à l’École de Guerre ce qui le dispensera de commander un régiment. En août 1914, il ne passe que quinze jours en zone de combat dans des fonctions d’état-major avant de rejoindre le cabinet de Millerand qui l’a rappelé à ses côtés au ministère où il reste jusqu’à sa nomination au GQG en janvier 1916. Selon de nombreux auteurs, le fait qu’il fut promu chef d’état-major général en 1920 crédibilise son témoignage, mais ils oublient que c’est l’accession de son protecteur à la présidence du Conseil qui lui vaut cette faveur alors qu’il végétait dans un poste beaucoup plus modeste. Il faut noter que dans ses nouvelles fonctions, Buat prêtera son concours à Aristide Briand pour écarter Castelnau du maréchalat en 1921.

À l’occasion du Centenaire, le ministère de la Défense a fait publier le journal de l’un d’entre eux : celui d’Edmond Buat. Un document remarquable de 1 400 pages qui éclaire de nombreux aspects de cette guerre. Cependant, lorsqu’il dresse le portrait des principaux personnages politiques et militaires de l’époque, inconsciemment Buat laisse transparaître le sentiment de supériorité qui l’anime. En particulier, dans les jugements qu’il porte et les critiques qu’il émet à l’encontre de trois des meilleurs chefs de guerre français, Castelnau, Gouraud et Maistre dans les domaines tactiques et stratégiques. Il expose, dira Pierrefeu qui pourtant l’admire, des « préjugés théoriques » qui ne laissent pas de surprendre. Même, s’il s’en défend, comparativement à ces trois généraux qu’il méjuge, Buat a une expérience opérationnelle des plus tenues. Avant le conflit, il ne fera que deux courts passages en corps de troupe à des niveaux subalternes. L’essentiel de sa carrière se déroulera dans des postes d’officier d’ordonnance du gouverneur de Lyon, puis du général Lacroix membre du CSG. Il sera ensuite sous-chef du cabinet du ministre de la Guerre, Alexandre Millerand, et occupera une chaire d’enseignement à l’École de Guerre ce qui le dispensera de commander un régiment. En août 1914, il ne passe que quinze jours en zone de combat dans des fonctions d’état-major avant de rejoindre le cabinet de Millerand qui l’a rappelé à ses côtés au ministère où il reste jusqu’à sa nomination au GQG en janvier 1916. Selon de nombreux auteurs, le fait qu’il fut promu chef d’état-major général en 1920 crédibilise son témoignage, mais ils oublient que c’est l’accession de son protecteur à la présidence du Conseil qui lui vaut cette faveur alors qu’il végétait dans un poste beaucoup plus modeste. Il faut noter que dans ses nouvelles fonctions, Buat prêtera son concours à Aristide Briand pour écarter Castelnau du maréchalat en 1921.

Un groupe perçu très négativement par les armées

Dès le début des hostilités, ce groupe est perçu très négativement par les chefs de terrain qui leur reproche une forme d’arrogance voire d’irrespect. Dans leurs missions auprès des armées, ils ont été investis d’une autorité sans partage que leur a déléguée le généralissime. À la suite des mécomptes subis par les Français lors des premières batailles, ce sont eux qui désigneront les généraux à sanctionner. Pourtant, certains d’entre eux sont loin d’être exempts de tout reproche. Le major général adjoint en août 1914 s’appelle Henri Berthelot. Il sera à l’origine de la plupart des mauvaises décisions prises lors de la bataille des frontières. Castelnau avait mis en garde Joffre à son sujet :

« Ce Berthelot est un esprit extravagant, il n’a aucune idée des réalités, après des rêveries d’aéroplane, quand on lui demande quelque chose de précis, impossible. »

Maurice Gamelin, commandant à l’époque — que Castelnau surnomme le « pisse-froid » — est le chef de cabinet de Joffre qu’il suit depuis 1906. Omniprésent, quotidiennement à sa table, c’est un homme d’influence. Il aime à se décrire comme le mentor du maréchal, ce qu’il n’a certainement jamais été. Pour la postérité, il s’attribuera des décisions telle la contre-attaque de la Marne alors qu’en réalité, il faisait partie de ceux qui préconisaient un repli plus au sud sur la Seine. Chef du 3e bureau pendant l’année 1915, il porte une large part de la responsabilité dans les erreurs commises cette année-là, la plus meurtrière de la guerre pour les Français.

On peut objecter que ce phénomène est habituel dans toutes les grandes organisations. Ces entourages des leaders ont toujours été des lieux du pouvoir et d’opacité ce qui leur vaut une réputation sulfureuse. Un phénomène est notamment souvent dénoncé. Dans le monde politique on parle d’« encapsulage » du président ou des ministres par leurs entourages, dans l’armée on utilise l’expression « chambrage ». Les membres du cabinet ou de l’état-major finissent par couper le chef des réalités. En ce qui concerne le GQG français au cours du mandat du général Joffre ce phénomène semble avoir été plus marqué que ce qui se constate habituellement. En cause : le général Joffre lui-même.

Le généralissime Joffre

Certes, il possède d’éminentes qualités. Il faut lui reconnaître le mérite d’avoir, dès le début de la guerre, mis sur pied une remarquable organisation : le Grand Quartier général. Ce sera un élément important dans la capacité du pays à contrebalancer la supériorité tactique allemande. Il sait juger ses subordonnés et possède une autorité naturelle doublée d’un sang-froid exceptionnel. Son profil politique — il est franc-maçon même s’il ne fréquente plus les loges — renforce sensiblement sa position vis-à-vis du Gouvernement ce qui est un atout. L’ensemble de ces qualités justifiait pleinement sa nomination à la tête de l’armée française en 1911 en vue de la préparer à la guerre. Cependant, dès le déclenchement des hostilités, Joffre présente une faiblesse majeure ignorée ou passée sous silence dans le roman national français. Pour reprendre les termes utilisés par le général Bonnal — l’un des grands théoriciens militaires de son époque — pour le décrire : « les connaissances et une expérience de la stratégie et de la tactique générale lui faisaient pratiquement défaut. »

Un généralissime « chambré » par son entourage

Cela va le rendre très dépendant de son entourage et notamment des officiers du 3e bureau — la structure au sein du GQG en charge des opérations militaires. Jacques Isorni, l’auteur d’une histoire de la Grande Guerre en quatre volumes le résume par ces mots :

« Chambré par ses courtisans, soustrait à toute influence extérieure, que pouvait-il lui rester de sens critique et d’indépendance vis-à-vis de cette cour idolâtre ? »

Ce jugement concernant les aptitudes de Joffre dans les domaines stratégiques et tactiques peut paraître excessif, voire choquant. Or, il est partagé par de nombreux témoins. Ces carences ne sont pas surprenantes. Joffre, polytechnicien, a choisi le Génie plutôt que l’Artillerie. Officier, il sert principalement outre-mer. La majeure partie de son activité est consacrée à des chantiers de génie civil — construction de routes et de chemin de fer, ce qui le tient très éloigné des réalités militaires. « Le commandant Joffre du Génie est peut-être un très bon chef de gare mais d’une nullité effrayante du point de vue militaire » écrit au futur colonel Driant l’un de ses amis. Si Joffre obtient ses étoiles, il doit avant tout au général André, le ministre de la Guerre qui, dès sa prise de fonction, s’attache à promouvoir en priorité les officiers au profil « républicain ». Le passage de Joffre au commandement d’une division puis d’un corps d’armée ne lui laisse pas le temps de combler ses manques. Les appréciations de ses supérieurs le confirment.

Le fonctionnement du haut commandement

Ces déficiences tactiques et stratégiques, Joffre tente de les masquer et de les compenser. Même s’il ne délègue jamais ses décisions, il ne les prend qu’après avoir longuement consulté les officiers qui l’entourent. Il arbitre ensuite entre les options qui lui sont proposées sans que lui-même en formule une. Dans son journal de guerre, Buat qui sera l’un des plus proches conseillers de Joffre au GQG en 1916 rapporte :

« Face à deux solutions présentées par son état-major, le généralissime choisissait “inconsciemment” la bonne ». Castelnau en donnera une version beaucoup moins amène dans une lettre qu’il envoie à l’un de ses fils :

« Ce pauvre homme [Joffre] est un phonogramme qui répète, mal d’ailleurs, ce qu’on lui dit. »

Cette dépendance aux experts se traduit par un processus de décision d’autant plus long que Joffre exige que tout ce qui lui est soumis le soit sous forme écrite, des notes qu’il lit au préalable, enfermé dans sa villa de commandement à l’écart du GQG. D’autre part, l’absence dans l’entourage de Joffre de militaires de haut rang possédant une réelle expérience de la guerre sur le terrain accroît le dogmatisme qui préside aux décisions qui sont prises. Or, la réalité de cette guerre est aux antipodes de l’enseignement que les officiers du 3e bureau ont reçu avant le conflit. La forme d’autisme dans laquelle ils se complaisent va enraciner durablement tous les défauts des thèses clausewitziennes dont ils sont porteurs.

1915, l’annus horribilis

En 1915, ils imposent le choix de concentrer les efforts sur le front occidental alors qu’il était sans doute possible d’obtenir la décision face aux Austro-Hongrois au début de cette année-là. Les Britanniques, le gouvernement français et certains généraux français (Gallieni, Lyautey, Castelnau, Franchet d’Espèrey) le recommandaient. Dans la conception des offensives qui sont lancées en 1915, ils refusent de prendre en considération le manque d’artillerie lourde dont souffrent les armées françaises. Face aux légitimes objections des commandants d’armée, l’aide-major général en charge des opérations en 1915, le général Nudant, continue à vanter les effets foudroyants des canons de 75 — canon à tir tendu de petit calibre en réalité peu adapté à la guerre de tranchées contrairement à l’artillerie lourde à tir courbe et aux mortiers dont sont richement dotés les Allemands. Selon ses propres mots, les 75 détruisent et bouleversent tout, faisant un vide dans lequel il n’y a plus qu’à passer. Ne restait plus, selon lui, qu’une simple affaire de cran ! Le GQG s’abrite ainsi derrière des axiomes tels que « la fougue compensera les moyens ». L’année 1915 sera de très loin la plus meurtrière de la guerre pour les Français.

Le 29 octobre 1915, la situation critique dans laquelle se trouve les Alliés et, en particulier les Français conduit à un changement de gouvernement. Aristide Briand prend la présidence du Conseil. Dans son sillage, le Général Gallieni arrive au ministère de la Guerre bien décidé à mettre un terme à toutes ces dérives au GQG dont il est parfaitement informé et conscient.

Castelnau nommé chef d’état-major général des armées

Gallieni ne fait pas mystère qu’il souhaite que Joffre soit remplacé et que son choix alors se porterait vers Castelnau. Mais, c’est impensable. Pour l’opinion publique française, Joffre est toujours auréolé du prestige de la victoire de la Marne. Un prestige qui lui donne une autorité de fait sur ses homologues britanniques, russes et italiens, ce qui est précieux en l’absence de commandement interallié. Gallieni imagine alors de faire offrir à Joffre une promotion. Celui-ci n’a officiellement que la charge du front occidental. Son commandement serait étendu à l’ensemble des théâtres d’opérations. Il aurait sous ses ordres des commandants en chef locaux, dont Castelnau qui hériterait du front occidental. Un moyen élégant d’écarter Joffre des opérations militaires elles-mêmes. Ce projet de Gallieni reçoit l’aval de Poincaré et de Briand qui en parlent aux Alliés. La presse britannique en fait mention. Le Daily Chronicle de Londres titre : « Le général de Castelnau fera fonction de généralissime des armées combattant sur le sol français. »

Gallieni ne fait pas mystère qu’il souhaite que Joffre soit remplacé et que son choix alors se porterait vers Castelnau. Mais, c’est impensable. Pour l’opinion publique française, Joffre est toujours auréolé du prestige de la victoire de la Marne. Un prestige qui lui donne une autorité de fait sur ses homologues britanniques, russes et italiens, ce qui est précieux en l’absence de commandement interallié. Gallieni imagine alors de faire offrir à Joffre une promotion. Celui-ci n’a officiellement que la charge du front occidental. Son commandement serait étendu à l’ensemble des théâtres d’opérations. Il aurait sous ses ordres des commandants en chef locaux, dont Castelnau qui hériterait du front occidental. Un moyen élégant d’écarter Joffre des opérations militaires elles-mêmes. Ce projet de Gallieni reçoit l’aval de Poincaré et de Briand qui en parlent aux Alliés. La presse britannique en fait mention. Le Daily Chronicle de Londres titre : « Le général de Castelnau fera fonction de généralissime des armées combattant sur le sol français. »

L’opposition des ministres radicaux-socialistes

Mais, au sein du gouvernement français, si l’apparente promotion de Joffre ne pose pas de problème, la nomination de Castelnau déclenche une véritable crise politique. Des ministres radicaux-socialistes tels que Malvy, Sembat ou Guesde ne peuvent tolérer celle d’un général dont le catholique affiché heurte leur anticléricalisme viscéral. Malgré le soutien inattendu qu’apporte à Castelnau le « petit père » Combes ainsi que d’autres figures de premier plan du radicalisme, ce schéma est écarté au profit d’une solution de compromis que Joffre lui-même établit. Elle est suffisamment bancale pour lui permettre de priver Castelnau de tout pouvoir de décision. Certes, Castelnau se voit conférer le titre prestigieux de chef d’état-major général des armées. Toutefois, dans l’ordre n° 47 signé du généralissime qui annonce aux armées cette nomination, une phrase — qui lui a été suggérée par son éminence grise, Gamelin — indique que Castelnau pourra « éventuellement » être chargé de certaines opérations importantes. On est très loin de l’idée initiale de Gallieni d’autant que Joffre saura user et abuser de cette formulation pour priver son ad latus de toute autorité opérationnelle. C’est ce que retiendra l’historiographie qui pérennisera l’image d’un Castelnau au GQG tenu constamment en lisière des décisions et condamné à l’inactivité dans un petit bureau à l’écart du centre du pouvoir.

L’image de Castelnau dans l’historiographie

Pour évoquer le passage de Castelnau au GQG au cours de l’année 1916, les auteurs, y compris son dernier biographe s’appuient pour l’essentiel sur l’ouvrage de Pierrefeu. Celui-ci décrit Castelnau sous les traits d’un homme quelque peu effacé, subissant sa mise à l’écart avec obéissance et fatalisme : « Tant de loyauté et d’abnégation méritent d’être admirées. » Compte tenu de la forte personnalité de Castelnau, attribuer à son altruisme ce supposé effacement paraît peu crédible. Certes, il a maintes fois donné les preuves d’une telle vertu, mais certainement pas de manière inhibée. À un membre du gouvernement qui lui demandait de démentir ses éventuelles divergences avec Joffre, il avait répondu en riant :

« À moins de coucher ensemble, nous ne pouvons faire plus pour démontrer notre intimité. »

Ensuite, Pierrefeu, simple lieutenant réserviste, a le plus souvent rapporté des scènes auxquelles il n’avait pas personnellement assisté. Il tire donc l’essentiel de ses impressions de la manière dont les « Jeunes-Turcs » en ont rendu compte. Pourtant, dans son journal, Buat qui dans certains passages, écrit que Castelnau n’a aucun rôle effectif se plaint par ailleurs que celui-ci « voyait tout » et faisait « prévaloir ses avis » et il déplore qu’il prenait chaque jour une plus grande autorité sur le généralissime. Castelnau lui-même porte une part de responsabilité dans le legs de cette image caricaturale. Son refus d’écrire ses mémoires et de laisser publier les journaux de guerre de ses collaborateurs nous a privés d’une vision plus réaliste de l’année qu’il a passé à Chantilly. Ses propres déclarations à propos de sa situation au GQG ont également renforcé cette impression. L’historiographie fait grand cas de cette phrase rapportée par Pierrefeu :

« Mon ami, on ne me communique rien à moi [Castelnau] ».

Or, il s’agit beaucoup plus de l’expression d’une frustration que d’une réalité que Pierrefeu a littéralement prise au premier degré.

Un rôle beaucoup plus important que ce que laisse entendre l’historiographie

Contrairement à ce que laissent entendre de nombreux ouvrages, Castelnau a sans doute réussi à mettre au pas les « Jeunes Turcs » comme l’y invitait Gallieni. À tout le moins, il a pu imposer ses vues à Joffre contre leurs avis à propos des questions fondamentales, en particulier en matière de stratégie. Toutes les grandes orientations de l’année 1916 dans ce domaine portent la marque de Castelnau. On en trouve la trace dans les archives et c’est notamment confirmé par le témoignage de Douglas Haig qui mentionne Castelnau comme étant le véritable inspirateur des propos que lui tenait Joffre. Il faut rappeler que Poincaré, s’il n’a pas pu empêcher Joffre de dénaturer le poste de Castelnau, a imposé que celui-ci assiste aux comités de Guerre et à toutes les réunions avec les responsables militaires alliés. Une participation tout sauf anecdotique. En témoignent les archives et les mémoires des différents dirigeants politiques et militaires. Au cours de ces réunions, le plus souvent, c’est Castelnau qui parle. Comme le rapporte le général Pellé qui a longtemps servi au GQG :

« Joffre s’exprimait malaisément et c’est plutôt par nécessité que par tempérament qu’il était silencieux. Non seulement le ciel ne lui avait pas départi l’éloquence, mais il éprouvait une réelle difficulté à exposer ses idées ; s’il fallait discuter, c’était le désastre. »

Aussi, Joffre confie-t-il le plus souvent à Castelnau le soin de présenter ses demandes ou de répondre aux questions et aux interpellations.

Castelnau et Verdun

Bien que rarement mentionné dans l’historiographie, Castelnau a également eu un rôle important au niveau opérationnel, notamment à l’occasion de la bataille de Verdun. Nul ne conteste aujourd’hui le fait que c’est Castelnau et lui seul qui a assumé toutes les décisions prises au cours des premiers jours de la bataille. Joffre lui avait délégué les pleins pouvoirs à cet effet. Cependant, les ouvrages omettent de dire qu’il avait exercé cette même autorité avant le déclenchement de l’attaque allemande du 21 février 1916 en faisant renforcer les défenses et en décidant de son propre chef l’envoi en renfort du XXe Corps d’armée. Une autorité qui va se maintenir tout au long de la bataille comme en témoigne le journal de guerre du général Maurice de Barescut, le chef d’état-major de la IIe armée, celle qui défendait Verdun. Dans ce document inédit à ce jour, Barescut mentionne les fréquentes interventions de Castelnau et les visites que celui-ci effectue à Verdun lors des crises. A contrario, les contacts avec Joffre sont très limités et les déplacements du généralissime ont un caractère protocolaire — remise de décorations et entretiens informels avec le commandement local. Pour la presse allemande, Castelnau s’est substitué à Joffre en tant que commandant en chef : « Tout le monde sait que le général Joffre est mis à l’écart. C’est le général marquis de Castelnau qui a pris le commandement effectif. Depuis le 25 février 1916, le “Sauveur de Verdun” est investi du “pouvoir exécutif”. Le général de Castelnau, qui avait déjà sauvé Nancy, vient de sauver Verdun. » (Strassburger Post, 11 mai 1916).

Si cette implication de Castelnau a laissé peu de traces, la cause en est que, contrairement à Joffre, lui privilégiait le contact direct et immédiat par téléphone ou en sautant dans sa voiture de commandement pour rencontrer sur place son interlocuteur. À plusieurs occasions, il doublera cette pratique par une correspondance personnelle avec ses subordonnés, notamment avec le général Nivelle aux heures les plus critiques de Verdun. Ce style de commandement très opérationnel de Castelnau et la discrétion dont il fera preuve après-guerre, permettront aux hagiographes de Joffre, Foch et Pétain de détourner au profit de leurs champions respectifs ce qui lui revenait de droit.

Les relations Joffre/Castelnau

Si pendant les six premiers mois, le duo Joffre/Castelnau fonctionne bien, à partir du 16 juin 1916, leurs relations vont radicalement changer. Cette évolution a pour origine une campagne de presse dirigée contre Joffre. Sous couvert de raconter les premiers jours de la bataille de Verdun, Le Petit Parisien et Le Matin se livrent à une critique en règle du généralissime. Fait très surprenant, ces deux articles passent sans problème à travers les Fourches caudines de la censure. Le rôle décisif de Castelnau à Verdun est mis en avant pour mieux stigmatiser le manque de perspicacité de Joffre qui n’a pas cru au déclenchement de cette offensive. Le monde politique français s’agite. Joffre est clairement sur la sellette. Briand ne peut s’opposer à la tenue d’un Comité secret prévu le 16 juin. Des noms circulent pour remplacer le généralissime dont, bien sûr, celui de Castelnau. Mais, lors du Comité secret, Briand parvient à museler l’opposition. Joffre reste à son poste. Cependant, le coup n’est pas passé très loin. Aussi, plus question d’offrir à Castelnau l’opportunité de se mettre en avant. Si jusqu’ici, Joffre l’avait étroitement associé à la conception et à la préparation de la bataille de la Somme, il va maintenant le tenir à l’écart de toute décision à ce sujet. Les conséquences ne se feront pas attendre. Le 3 juillet, faute de suivre les avis que lui avait donnés Castelnau et les plans qu’il avait fait établir, Joffre commettra une lourde erreur qui privera les Alliés d’une grande victoire (voir à la fin de cet article).

Castelnau et les « Jeunes Turcs »

Castelnau a bien entendu sa part responsabilité dans la manière dont il a vécu l’année qu’il passe au GQG dans ses fonctions de chef d’état-major général des armées. Le comportement pernicieux des officiers formant l’entourage de Joffre et l’hostilité qui apparemment les anime à l’encontre de Castelnau semblent être contrebalancés par une attitude atrabilaire de ce dernier à leur égard. Il est à l’opposé de ce cénacle tant par son profil que par son parcours et du fait de sa personnalité. Aussi, en décembre 1915, arrive-t-il au GQG lesté d’un lourd fourniment de préjugés les concernant. Pourtant, à l’exception du commandant Gamelin, sa présence est plutôt bien accueillie par l’entourage de Joffre. Or, rien n’indique que Castelnau fasse le moindre effort par la suite en vue de trouver un mode de fonctionnement harmonieux avec cette équipe. Au contraire, irrité par l’arrogance de ces officiers imbus du pouvoir implicite que leur octroie le généralissime, Castelnau les rudoie sans retenue ni nuance. Le ton monte et les comportements s’en ressentent. Quelques redoutables reparties de sa part lui attirent la détestation de certains d’entre eux, à commencer par celle de deux personnages clefs : le colonel et bientôt général Buat et le lieutenant-colonel Renouard — que Castelnau surnomme : « l’illuminé ». Aussi, le premier n’aura pas de cesse qu’il n’ait réussi à le court-circuiter dans ses rapports avec Joffre. Par la suite, il le poursuivra d’une vindicte obsessionnelle qui lui fait perdre toute mesure dans ses jugements. L’autre s’arrangera pour que les avis formulés par Castelnau soient incidemment « oubliés » sans égard pour leur pertinence. Toutefois, il faut écarter l’idée que Castelnau ait pu faire preuve de déloyauté vis-à-vis de Joffre. Même s’il était très critique en privé à propos du généralissime, il n’a jamais intrigué pour le remplacer. Il estimait que Joffre était le seul, étant donné sa notoriété, à pouvoir imposer son autorité aux autres commandants en chef alliés. Il craignait également qu’un changement à la tête des armées françaises ne déstabilise l’armée aux pires moments de la bataille de Verdun. Enfin, Castelnau ne se faisait aucune illusion à propos de l’attitude des politiques à son égard :

« Les Chambres et le gouvernement n’admettraient jamais un général en chef [Castelnau] tout à fait indépendant par son passé ; ils auraient trop peur de lui. »

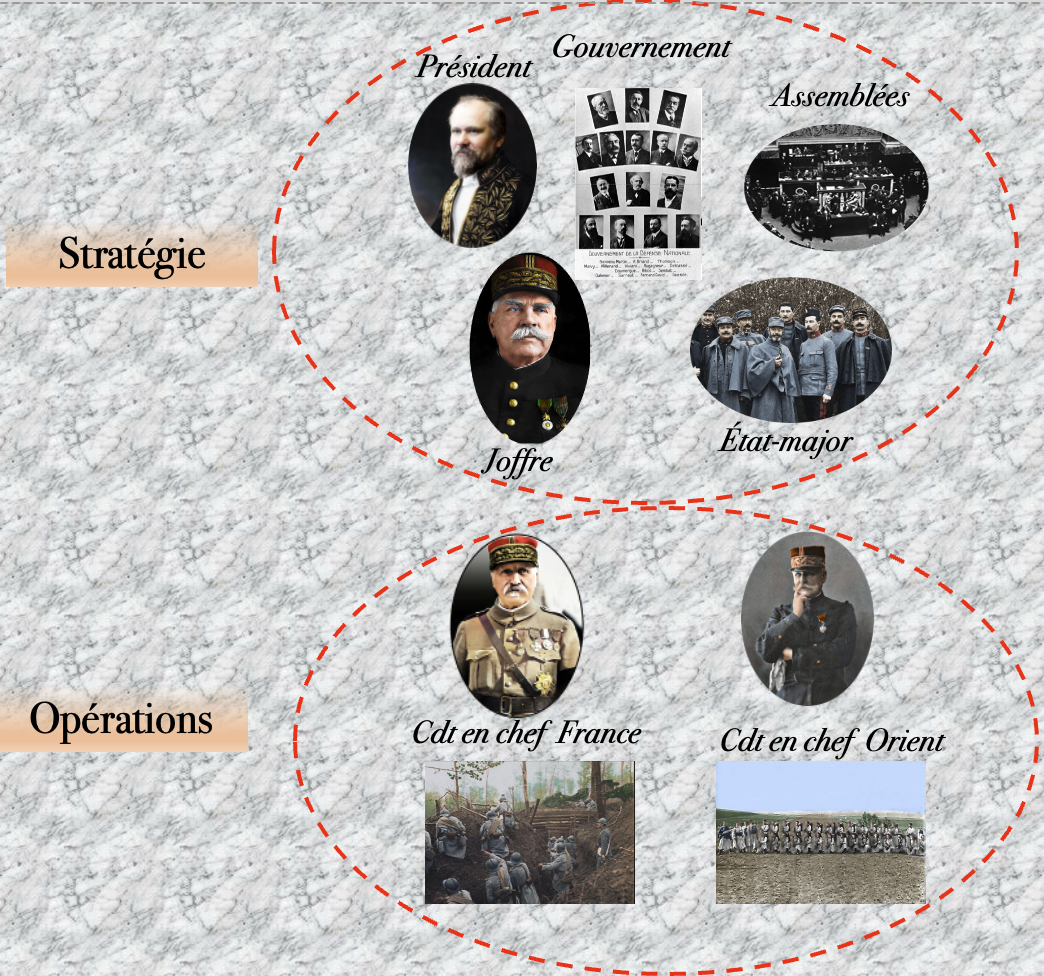

La conduite de la guerre

L’autre thème abordé par Castelnau dans sa note à propos du Chemin des Dames est celui de l’implication du Gouvernement dans la conduite de la guerre. Il s’agit d’un sujet peu traité dans l’historiographie. Les rares ouvrages que le font se limitent à décrire l’intervention des dirigeants politiques français dans les domaines économiques, industriels, financiers ou sociaux. Aucun ne s’intéresse à ce qu’ont pu faire ces mêmes dirigeants en matière de choix stratégiques et géostratégiques qui ont été faits au cours de ce conflit. Ce vide s’explique en grande partie par le fait qu’en matière de sources historiques concernant le monde politique, nous n’avons pratiquement rien. Il n’existe aucun compte-rendu des conseils des ministres ni des conseils de défense. Or, ces deux organisations étaient en charge de la conduite de la guerre au niveau politique. Nous disposons de quelques éléments fournis par les verbatims des comités secrets de l’Assemblée et du Sénat ainsi que ceux des commissions de l’armée dans ces deux assemblées, mais ils ont été classifiés « Secret Défense » pendant des décennies et sont peu mentionnés dans les publications contemporaines.

Trois points essentiels

Dans sa note, Castelnau s’arrête sur trois points essentiels :

- Les raisons qui ont poussé au choix de Nivelle alors que d’évidence, il n’avait pas le profil.

- La procrastination des dirigeants politiques français qui n’ont pas eu le courage d’empêcher ni de suspendre l’offensive du Chemin des Dames, une opération militaire qu’ils désapprouvaient et qui suscitait d’extrêmes réticences de la part de ceux qui étaient chargés de l’exécuter.

- Le report sine die de la mise en œuvre d’une organisation rationnelle de la conduite de la guerre et du contrôle des opérations alors que cette nécessité s’imposait depuis le début du conflit et que le nouveau ministre de la Guerre, le général Lyautey l’avait préparée.

Le choix de Nivelle

Au moment de sa nomination, la carrière de Nivelle en tant que commandant d’armée ne date que de quelques mois à peine. Rien ne l’a préparé à la conception de grandes opérations combinées ni à la conduite de la guerre, encore moins à celle d’une guerre de coalition. Enfin, pour reprendre les mots de Castelnau :

« Le général Nivelle ne s’était signalé à l’attention du Gouvernement, ni par des vues d’ensemble qui aurait révélé un esprit capable de vastes conceptions, ni par le cri général des Armées. »

Trois autres noms correspondent au profil du poste : ceux de Castelnau, Foch et Pétain. Mais, la nomination de l’un de ces trois généraux risque d’engendrer des turbulences politiques de nature à faire tomber le gouvernement d’Aristide Briand qui traverse à ce moment-là une mauvaise passe. Aussi, est-il exclu de nommer Castelnau en raison de l’opposition irréductible d’une partie des radicaux-socialistes. Quant à Foch, il vient d’être écarté de son commandement par Joffre qui a trouvé ce moyen pour se défausser sur lui de l’insuccès meurtrier de la bataille de la Somme. Pétain a perdu beaucoup d’influence et de prestige depuis qu’il a été remplacé par Nivelle qui, aux yeux de l’opinion publique, est « le vainqueur de Verdun. »

L’offensive du Chemin des Dames, une opération très controversée

Nivelle est nommé alors que le nouveau ministre de la Guerre, le général Lyautey n’a pas encore pris ses fonctions. Il n’a même pas été consulté. Très vite, la relation entre les deux hommes devient conflictuelle. Lyautey entend jouer un rôle majeur dans la conduite de la guerre et estime que c’est précisément pour cette raison qu’il a été nommé. Le fait de confier le ministère à un militaire de grand prestige ayant également occupé des fonctions politiques de premier plan en tant que Résident général du Maroc devait permettre de corriger ce qui avait fait défaut depuis le début du conflit : donner la prééminence au politique dans la conduite de la guerre. Or, Nivelle entend conserver les mêmes attributions dont jouissait Joffre dans ce domaine. De plus, les deux hommes ont des idées très différentes en matière de stratégie. Lyautey penche pour porter l’effort hors du front occidental où aucune opération militaire d’envergure n’a jamais pu réussir. Aussi, à peine Nivelle lui a-t-il fait part de ses projets que Lyautey estime que celui-ci n’est pas à sa place et qu’il doit être remplacé. Bien entendu, Briand refuse. Il ne peut pas se déjuger. La démission de Lyautey quelques semaines plus tard lorsqu’il réalise qu’il ne fait que de la figuration et son remplacement par Paul Painlevé retarde une réunion capitale que le Gouvernement aurait dû tenir depuis longtemps : un comité de guerre destiné à confirmer ou infirmer le lancement de l’une des plus grandes opérations militaires de ce conflit. En effet, les enjeux étaient tels que le Gouvernement ne pouvait pas continuer à observer de loin ce que préparaient les militaires sans intervenir. Castelnau nous fournit un aperçu de cette réunion et le moins qu’on puisse dire est, qu’une fois encore, les politiques n’ont pas pris leurs responsabilités. En cause, la manière dont était organisée la conduite de la guerre, ou, plus exactement, l’absence d’une structure adaptée.

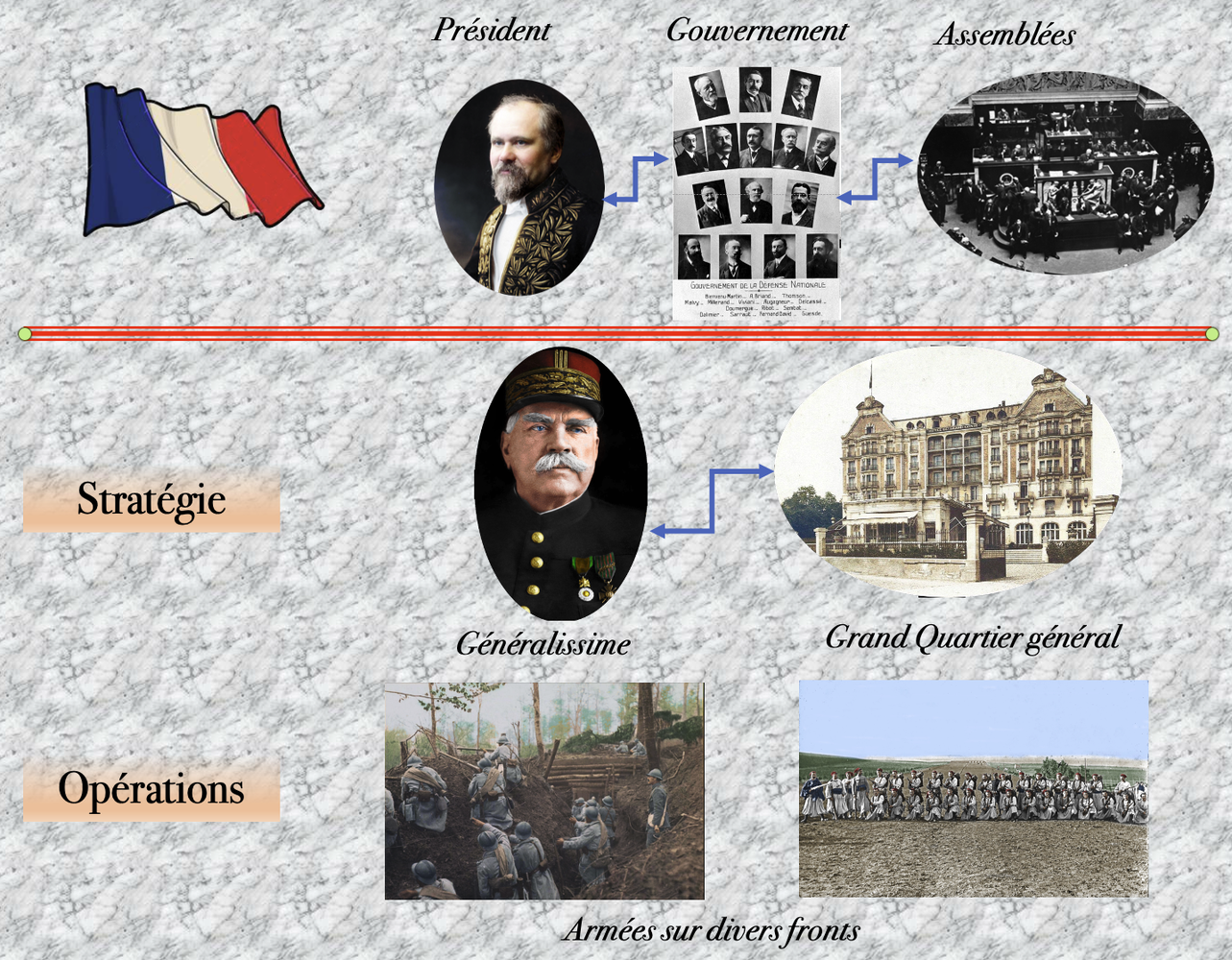

La conduite de la guerre par les politiques en France

L’idée qu’une guerre est avant tout l’affaire des militaires est un cliché qui a la vie dure. C’était une évidence avant la Première Guerre mondiale. Les conflits se déroulaient sur des périodes très courtes ; quelques semaines. Ce qu’on a appelé à tort la guerre de 30 ans ou celle de 100 ans sont en réalité une succession de campagnes militaires de courte durée, entrecoupées de longues périodes sans combat. Le déroulement d’une guerre se limitait donc à quelques batailles dont l’une, décisive, déterminait le vainqueur.

Dans un tel contexte, les politiques n’avaient aucun rôle à jouer. Pour Clausewitz au début du 19e siècle, où Foch dans ses ouvrages, la conduite de la guerre s’apparentait avant tout à la conduite des batailles. Pourtant à partir de 1905 la menace d’une guerre générale européenne se précise et certaines voix s’élèvent dont celle du général de Castelnau pour mettre en garde. En 1911, il donne une conférence prémonitoire dans laquelle il dit en substance :

« En cas de guerre européenne, nous assisterons à un changement de paradigme. Du fait de la conscription, la taille des armées sera beaucoup plus importante ce qui entraînera d’importantes problématiques sociales économiques, financières et industrielles. Il s’agira d’une guerre de coalition, aussi les aspects diplomatiques seront-ils essentiels. Et plus le conflit durera, plus ces problématiques et ces aspects deviendront prépondérants. En conséquence, c’est maintenant au politique qu’il revient de conduire la guerre. Les militaires ne devront plus se consacrer qu’aux opérations sur le terrain. Il faut donc adapter l’organisation actuelle qui date de 1849. »

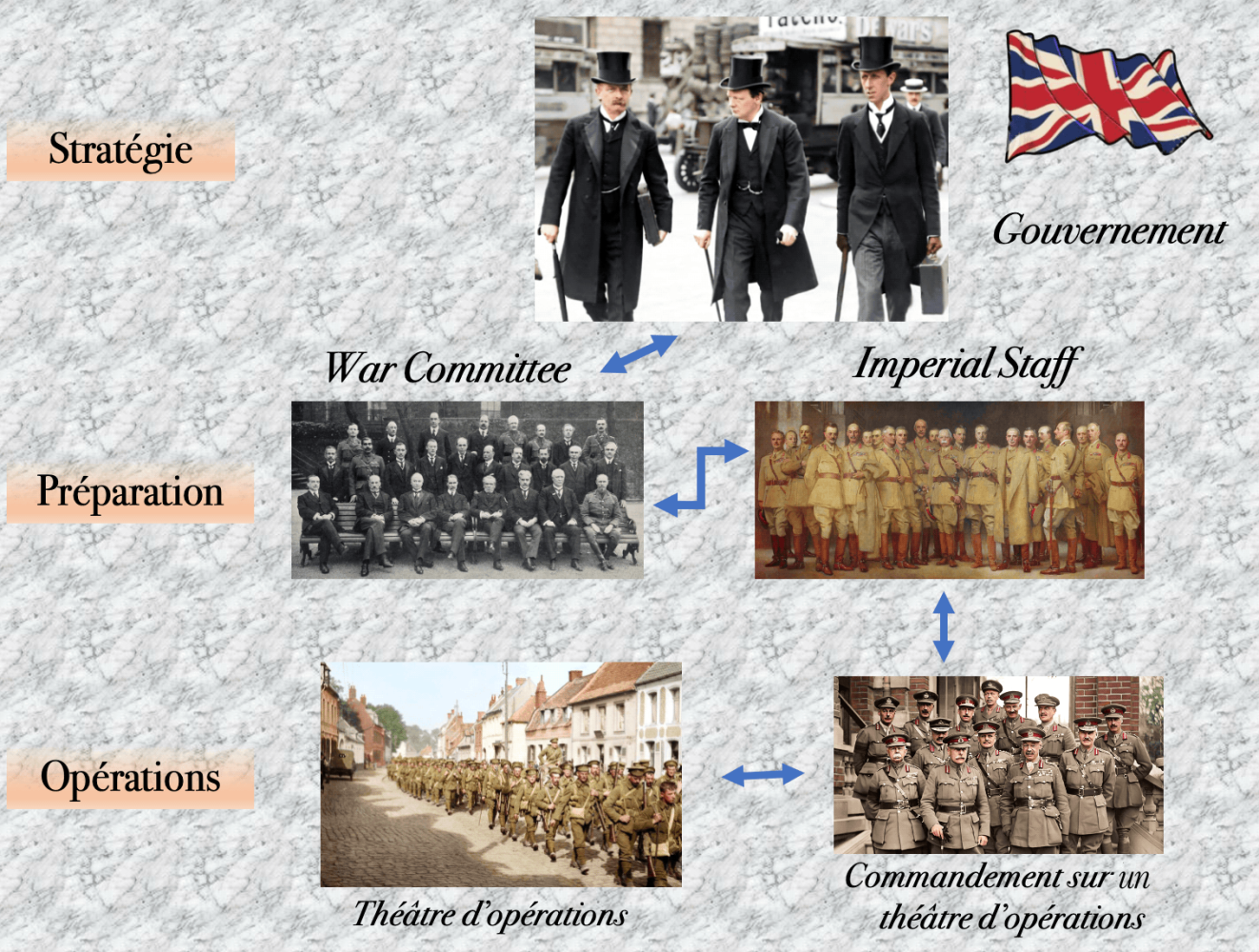

Le modèle anglais

En théorie, la constitution de 1875 avait bien fait les choses. En effet, c’est le président de la République qui est le chef des armées. C’est donc lui et par extension le politique qui conduit une guerre. Cependant, l’application de la constitution de 1875 a connu une importante dérive parlementarisme. Les pouvoirs du président se sont dilués au profit de ceux du président du Conseil et des deux assemblées. Petit à petit, un mode de fonctionnement informel s’est établi entre ces trois pôles dans les différents domaines qu’ils soient politiques, économiques, ou sociaux. Celui de la défense fait exception. Comment serait conduite une guerre européenne ? On ne le sait pas. On ne le sait pas pour la bonne raison que la IIIe République n’y a jamais été confrontée. Pourtant, il existe en Europe un modèle qui serait bien adapté à l’environnement politique français. Il s’agit de celui de l’Angleterre. Depuis plusieurs siècles, la monarchie britannique n’exerce plus la réalité du pouvoir. C’est le gouvernement qui conduit la guerre. Et il le fait de manière effective, en ayant mis en place un organisme pluraliste, réunissant des civils et des militaires : le comité de Guerre. Ce comité de Guerre s’appuie sur un grand état-major qui lui est directement subordonné. Le rôle des armées est strictement limité aux opérations sur le terrain. Le gouvernement dispose ainsi de la compétence nécessaire pour prendre des décisions qui combinent les aspects militaires politiques et diplomatiques. Autrement dit le gouvernement peut prendre des décisions stratégiques et géostratégiques. Ces décisions sont ensuite exécutées sur le terrain par les armées.

La IIIe République échoue à mettre en place l’organisation adaptée

La IIIe République n’arrivera pas à mettre en place cette organisation. Malgré 25 ans de débats parlementaires à propos de la question — la première interpellation à la Chambre remonte en effet à 1890 —, la France entre en guerre avec le vieux modèle de 1849, celui qui régit ce qu’on appelle « l’état de siège ». Dans ce schéma, la participation du politique est totalement exclue. Pour preuve : le 4 août 1914, l’Assemblée vote les crédits militaires et s’ajourne. Le seul qui soit en contact avec les militaires, c’est le ministre de la Guerre, Alexandre Messimy. Mais, il panique. Il se met à vouloir donner des directives au généralissime Joffre qui s’empresse de ne pas les suivre, car il estime, à bon droit, que lui seul commande. Le président du Conseil intervient alors et limoge Messimy qui est remplacé par Alexandre Millerand. Pas question en effet que le politique interfère dans la conduite de la guerre.

Joffre tout puissant

Et il va d’autant moins interférer que le président de la République, le gouvernement, le Sénat et les ambassades se réfugient à Bordeaux où ils vont rester pendant 3 mois. À la fin de l’année 1914, pour n’importe quel observateur, il est évident que la manière dont est conduite cette guerre par les Français est en train d’aboutir à une impasse. Le haut commandement porte tous ses efforts sur un front limité au nord de la France sans coordonner cette stratégie avec celle de ses alliés qui opèrent sur d’autres théâtres d’opérations. Notamment, les Anglais ont une tout autre vision géostratégique. Le comité de guerre britannique pense qu’il faut attaquer l’Empire austro-hongrois dans les Balkans. Cette stratégie aurait le mérite de permettre une bien meilleure utilisation de la puissance britannique basée sur sa marine alors qu’elle est sous-employée dans les combats en France, car l’armée de terre anglaise sur le continent y est très réduite. Elle permettrait également de limiter les pertes qu’occasionnent les offensives menées en France sans résultat dans cet univers de guerre des tranchées.

La stratégie alternative

Les dirigeants politiques anglais n’ont aucun mal à convaincre leurs homologues français. Ceux-ci sont d’autant plus convaincus que des contacts informels avec de grands chefs tels que Gallieni, Castelnau Franchet d’Espérey ou Lyautey indiquent que ces hommes partagent cette même idée. Il existe donc un véritable consensus à propos de ce qu’il faudrait faire. Disons-le tout de suite, si les Alliés avaient suivi cette stratégie, la guerre se serait vraisemblablement terminée victorieusement pour les alliés à la fin du premier trimestre 1915. Mais, encore faut-il que Joffre lui-même soit convaincu. Le président de la République et le président du Conseil demandent à le rencontrer pour lui exposer cette idée d’attaquer l’Autriche-Hongrie. On y met les formes pour bien montrer que c’est Joffre qui officiellement conduit la guerre. On se rencontre au restaurant. Hélas, Joffre bloque immédiatement cette idée. Il déclare : « si vous voulez que soit mise en œuvre une autre stratégie que celle que j’ai définie, il n’existe qu’une seule solution : vous devez me remplacer ». C’est tout à fait impensable. Joffre est auréolé de l’immense prestige de la victoire de la Marne et il sait qu’il est parfaitement intouchable.

Le projet Gallieni

On connaît le résultat de la stratégie suivie par Joffre : des offensives stériles et terriblement meurtrières tout au long de 1915. Sur le front occidental, 1 million de soldats français tués depuis le début de la guerre. L’armée française est exsangue. Bien entendu, devant un tel désastre les dirigeants politiques français ne peuvent pas laisser perdurer la manière dont cette guerre est conduite. Il faut impérativement que le pouvoir politique reprenne la main sur la conduite de la guerre. Et la première chose à faire est de modifier l’organisation en place qui exclut de fait le gouvernement des décisions stratégiques. C’est la mission qui incombe à Gallieni quand il arrive au ministère au dernier trimestre 1915 et que Joffre va faire échouer en s’appuyant sur l’opposition politique à l’encontre de Castelnau.

Le projet Lyautey

En janvier 1917, Lyautey veut réactiver ce projet. S’inspirant du modèle anglais, il propose de créer un état-major sous l’autorité du ministre de la Guerre chargé d’avaliser ou refuser les plans conçus et émis par le GQG. Il souhaite également avoir son mot à dire quant à la nomination des commandants d’armée. Mais, Lyautey commet une erreur. Il estime que le meilleur candidat pour le poste de chef de ce nouvel état-major serait Castelnau. La simple évocation de ce nom aux oreilles de Briand lui fait entrevoir des complications politiques dont son gouvernement, très fragilisé, ne se remettrait pas. Aussi Briand reporte le projet en objectant à Lyautey que : « Le Gouvernement s’est assuré la direction supérieure de la guerre et l’exerce par l’organe d’un comité de guerre réduit. » De fait, ce comité qui se réunit périodiquement et qui fonctionne sous forme d’échanges de vues ne débouchant pas sur des décisions immédiates est aux antipodes d’un organe de commandement de guerre. S’estimant déjugé et en bute à la méfiance des parlementaires, Lyautey démissionne.

Le projet Clemenceau

À peine nommé en décembre 1917, Clemenceau entend bien corriger ce qu’il considère comme « une grave lacune ». Dans un premier temps, il pense y remédier en s’attribuant, en plus de ses fonctions de président du Conseil, celles de ministre de la Guerre et en se dotant d’un imposant cabinet militaire. Cependant, très rapidement, il découvre que ces changements ne sont qu’un palliatif. Il souhaite l’aboutissement du projet qu’avait conçu Lyautey — cf. Note au sujet de la direction de la guerre, le 2 mai 1918 :

Note au sujet de la direction de la guerre (2 mai 1918).

La déroute française sur l’Aisne en juin 1918 lui impose d’autres priorités. La guerre se termine le 11 novembre sans que la France ait fait le moindre progrès dans ce domaine.

Mai 1940

En mai 1940, l’organisation de la conduite de la guerre est peu ou prou celle que la France avait en 1918. Elle est assurée par le généralissime, le général Gamelin. Il établit un plan totalement surréaliste qui prévoit un large mouvement tournant des meilleures troupes françaises et anglaises jusqu’en Hollande. Un plan qui de fait offre aux Allemands l’opportunité de gagner cette guerre en moins de 6 semaines. Le gouvernement français, faute de disposer d’un organe d’aide à la décision, a été incapable de comprendre les aspects aberrants de ce plan alors que de nombreuses voix s’élevaient dans la sphère militaire pour le mettre en garde. Au contraire, au même moment en Angleterre, le chef du gouvernement, un civil, Winston Churchill, s’appuyant sur une organisation qui avait fait ses preuves, prend lui-même les bonnes décisions stratégiques qui permettront au monde libre de gagner cette guerre 4 ans plus tard. Il faut attendre la Ve République, soit presque 50 ans après l’armistice de 1918 pour que la France adopte enfin le modèle anglais de conduite de la guerre avec la création d’un véritable état-major à disposition du président de la République. Le Chef de cet état-major est un général ou un amiral 5 étoiles, ce qui le place sur le même plan hiérarchique que le chef d’état-major des armées.

La Ve République

Cette organisation fonctionne. Nous en avons eu la preuve quelques années auparavant avec l’opération Serval. Si les aspects politiques de cette intervention au Mali prêtent à débat, nul ne conteste qu’elle fût un très grand succès sur un plan militaire. Pourtant, le président de la République de l’époque avait une forte tendance à la procrastination. Or des décisions, il en a pris et il l’a fait dans un laps de temps extrêmement court ; quelques heures alors qu’il s’agissait d’envoyer massivement des troupes au sol. Pas moins de 2000 hommes sont engagés ainsi que des blindés, des hélicoptères sans parler de l’appui aérien. Aucun de ses prédécesseurs n’avait osé le faire. Il a pu le faire parce qu’il s’appuyait sur un chef d’état-major de grande expérience, un général d’armée nommé par son prédécesseur et qu’il avait maintenu en poste contre l’avis de son entourage qui, pour des motifs politiques, contestait ce choix.

La bataille des cinq empires

L’analyse que fait Castelnau dans cette note à propos de la bataille du Chemin des Dames est très certainement inspirée par les évènements qui se sont produits au deuxième semestre 1916. Le 1er juillet de cette année-là, les Alliés reprennent l’initiative en lançant des offensives simultanées sur l’ensemble des théâtres d’opérations. Peu d’ouvrages y sont consacrés en France alors qu’une victoire des Alliés aurait pu survenir au cours de cette période si deux importantes erreurs n’avaient pas été commises par les Français. La première incombe aux militaires. Elle est directement liée à la manière dont Joffre assure son commandement et à l’influence des « Jeunes-Turcs » qu’en cette occasion Castelnau n’a pas pu brider. Cela a eu pour conséquences de gâcher une grande opportunité de victoire au cours des premiers jours de la bataille de la Somme. La seconde relève de la conduite de la guerre par les dirigeants politiques français et notamment par le président du Conseil de l’époque ; Aristide Briand. Alors que jusqu’alors il s’était bien gardé de s’exposer dans les choix stratégiques, il va le faire à propos du théâtre d’opérations des Balkans. Il impose des vues fondées sur des critères exclusivement politiques, en refusant de prendre en compte les avis du haut commandement français qui avaient toutes les bonnes raisons de lui objecter les conséquences de ses choix sur un plan militaire. Dans les deux cas, ces erreurs n’ont jamais été abordées dans l’historiographie au-delà d’ouvrages confidentiels publiés pendant l’entre-deux-guerres, alors que les éléments d’archives les concernant abondent. Le moral de Castelnau, qui dans les deux cas avait vu juste mais qui fut empêché d’intervenir, en sera durablement affecté. Il ne fut pas le seul. Paul Doumer, le président du Sénat, qui lui aussi avait subi la perte de plusieurs de ses fils depuis le début de la guerre, en fera le violent reproche aux responsables militaires et politiques impliqués lors du comité secret du Sénat 21 décembre 1916. Ce jour-là, une fois de plus, Aristide Briand s’en sortira par une pirouette oratoire et s’abritant derrière un certain nombre de contrevérités que personne ne songera à dénoncer.

Dans les archives personnelles de Castelnau figure à propos de cet épisode un accablant dossier dont j’ai tiré un livre ; La bataille des cinq empires et à partir desquels j’ai réalisé ce film 1916, l’année où la guerre aurait dû s’achever.

Très intéressant comme billet.

Mais je suis très tenté de réagir sur l’introduction concernant l’Université et l’Histoire militaire.

Prendre 2019 comme une sorte d’année « charnière » pour un regain d’intérêt concernant l’Histoire militaire n’est pas très juste. En effet ce regain d’intérêt, qui va au-delà de la simplissime considération d’une discipline qui ne serait que de « l’Histoire bataille », est largement antérieur à cette date. Déjà au début des années 2000 Jacques Frémeaux, spécialiste des guerres coloniales et de la décolonisation, enseigne l’Histoire militaire à la Sorbonne. C’est une matière en option comme il y en a tant d’autres. A Aix en Provence il y a un DEA d’Histoire militaire. Nous sommes 15 ans avant. Des centaines d’étudiants sont passés par ces universités (il y en a peut-être d’autres, mais je ne les connais pas) et ont produits des mémoires de maîtrises et autres thèses sur l’Histoire militaire, l’Histoire navale, etc.

Il est probable que ce regain d’intérêt du début des années 2000 ait été en partie accompagné par une Histoire sociale qui tout d’un coup s’est intéressée à la vie des Poilus dans les tranchées ou à la vie sous l’Occupation… mais il est également probable que ce regain d’intérêt se soit tout simplement fait parce que de nombreux étudiants se sont intéressés à l’Histoire militaire.

Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, notamment l’accès (accessibilité) aux archives, mais c’est encore autre chose.

Just my two cents bien sûr !

Bravo pour le billet.