14 mars 1369 : bataille de Montiel (Espagne).

Le roi de France Charles V envoie Du Guesclin en Espagne pour aider à nouveau Henri de Trastamare à reprendre la couronne de Castille à son demi-frère, Pierre le cruel.

Cette mission vise aussi à débarrasser la France des compagnies de mercenaires qui, faute de combat, écument le pays. Pierre le cruel s’est allié avec les Anglais, les arabes et les juifs. Du Guesclin à qui le commandement des troupes a été sagement remis, prépare scrupuleusement l’attaque et ordonne qu’aucun quartier ne soit fait. Les forces du Cruel sont nettement supérieures en nombre mais manquant d’unité, sont littéralement massacrées. Le chef de guerre breton remporte une victoire sanglante (la plus meurtrière de sa carrière selon Georges Minois) et se venge de la défaite de Naveja (1367) qui l’avait vu tomber aux mains des Anglais du Prince Noir.

14 mars 1590 : victoire d’Henri IV à la bataille d’Ivry.

La bataille d’Ivry est une bataille qui se déroula le à Ivry en Normandie (aujourd’hui Ivry-la-Bataille dans l’Eure).

Cette bataille des guerres de Religion, qui ensanglantèrent ponctuellement le royaume de France entre 1562 et 1598, oppose l’armée royale commandée par Henri IV à l’armée ligueuse, renforcée de contingents espagnols, commandée par le duc de Mayenne. Elle se déroule dans la plaine de Saint-André entre la ville de Nonancourt et la ville d’Ivry, ensuite renommée Ivry-la-Bataille en souvenir du combat. Malgré leur supériorité numérique, les Ligueurs sont mis en déroute. L’arme de combat la plus utilisée lors de la bataille est l’arquebuse.

C’est lors de ce combat qu’aurait été prononcé par Henri IV, sa phrase sur son panache blanc. En référence aux grandes plumes blanches que le roi avait fait poser sur son chapeau pour être plus facilement repérable pendant la bataille, il aurait dit la célèbre mais probablement apocryphe formule : « Mes compagnons, si vous courez aujourd’hui ma fortune, je cours aussi la vôtre ; je veux vaincre ou mourir avec vous. Dieu est pour nous. Voici ses ennemis et les nôtres. Voici votre roi. Gardez bien vos rangs, je vous prie ; si la chaleur du combat vous le fait quitter, pensez aussitôt au ralliement : c’est le gain de la bataille. Vous le ferez entre ces trois arbres que vous voyez là-haut à main droite. Si vous perdez vos enseignes, cornettes ou guidons, ne perdez point de vue mon panache ; vous le trouverez toujours au chemin de l’honneur et de la victoire. »

Cette harangue relayée par Agrippa d’Aubigné et, plus tard, par Voltaire, est passée à la postérité, résumée en « Ralliez-vous à mon panache blanc. »

Le , à l’aube, les deux armées sont face à face.

Le début des combats est déclenché par le tir des six canons composant l’artillerie royale et dirigés par Philibert de La Guiche, puis c’est le choc des deux cavaleries.

La charge des reîtres de la Ligue réussit à culbuter les chevau-légers du roi, dont la compagnie des cent hommes d’armes d’Henri Gibert de Lhene, sieur de la Guyardière, puis à éliminer l’artillerie royale. Aumont ne résiste pas à l’attaque de trois escadrons de la Ligue, mais ce succès est stoppé net par la charge commune de Montpensier et de Biron qui viennent à sa rescousse. De l’autre côté de la ligne, Henri IV charge les lanciers de la Ligue, de manière à les empêcher de prendre le champ nécessaire à l’utilisation de leur lance. Pour renverser la bataille, Mayenne décide de charger l’escadron royal, formé de 600 cavaliers. C’est à ce stade de la bataille qu’Henri IV aurait prononcé sa célèbre apostrophe.

La bataille tourne alors à la mêlée pure et simple, à tel point que l’on croit plusieurs fois le roi mort ou prisonnier et que les Ligueurs crient même victoire. C’est à ce moment que le roi est sauvé par Charles de Rambures, avec qui il nouera une forte amitié. Le roi doit rallier ses troupes pour les haranguer de nouveau et les rassurer sur sa santé par ces phrases : « Tournez visage, leur cria-t-il, afin que si vous ne voulez combattre, vous me voyez du moins mourir ! », puis il repart dans la mêlée où ses troupes le suivent dans un élan qui les mène à la victoire.

Du côté ligueur, Egmont est tué mais Mayenne, Nemours et d’Aumale prennent la fuite, abandonnant leurs troupes. L’armée de la Ligue perd toute son infanterie, les lansquenets allemands sont massacrés, en représailles de la bataille d’Arques où, par ruse, ils avaient fait croire à leur reddition avant d’ouvrir le feu. Seuls les Suisses ne se débandent pas, mais Biron refuse de charger cette troupe d’élite, qui obtient la vie sauve.

L’armée ligueuse de Paris est complètement défaite. Les royaux ramènent de nombreux trophées dont cinq canons, tous les drapeaux ennemis ainsi que la cornette de Mayenne et l’étendard du comte d’Egmont. Les chefs ligueurs sont poursuivis, Mayenne fuit jusqu’à Nantes, d’autres se réfugient à Chartres.

Cette bataille sonne le glas de l’armée de la Ligue, déjà fort éprouvée par la bataille d’Arques de .

Le soir, contrairement aux usages, un festin rassemble ceux qui ont combattu. Le lendemain, doté d’une santé de fer, le roi ira à la chasse.

14 mars 1793 : prise de Cholet par les insurgés Vendéens.

Les premières émeutes contre la levée en masse débutent à Cholet le dimanche , lorsque 500 à 600 jeunes gens du canton réunis par le district pour prendre connaissance des modalités du recrutement du contingent local pour la levée des 300 000 hommes manifestent leur refus de partir. Le lendemain, la situation dégénère : deux grenadiers sont blessés et les gardes nationaux répliquent en ouvrant le feu sur la foule, tuant entre trois et dix personnes.

Les Mauges entrent ensuite en insurrection : Saint-Florent-le-Vieil, Chemillé et Jallais sont prises les 12 et 13 mars par les insurgés qui font des prisonniers et saisissent des fusils et quatre canons. Menés par Jean-Nicolas Stofflet, Jacques Cathelineau et Jean Perdriau, les insurgés décident alors de marcher sur Cholet, la principale ville des Mauges, peuplée de 7 000 habitants.

***

Les insurgés arrivent devant la ville le 14 mars. Ils sont environ 10 000 à 15 000, tant paysans que tisserands. En face, les patriotes comptent 400 à 580 hommes, dont 300 à 500 gardes nationaux et 80 à 110 cavaliers du 19e régiment de dragons. Les républicains disposent comme armement de 300 fusils, de 400 à 500 piques et de quatre canons, tandis que les insurgés ont trois pièces capturées à Chemillé. En raison de la blessure du commandant de la garde nationale dans l’émeute du 4 mars, la direction des opérations militaires est remise au chef des dragons, le lieutenant François-Nicolas Guérard, du 11e régiment de cavalerie.

Les insurgés commencent par adresser une sommation signée par Stofflet, commandant, et l’abbé Barbotin, aumônier, qui est portée vers midi par un ou deux des prisonniers faits à Chemillé : « Il est enjoint aux habitants de Cholet de livrer leurs armes aux commandants de l’armée chrétienne forte de trente mille hommes, promettant dans ce cas seulement d’épargner les personnes et les propriétés ». Les républicains hésitent un moment et envisagent de se replier sur Nantes, mais ils décident finalement de résister. Le marquis de Beauvau, procureur syndic du district, prend la tête des troupes.

Les insurgés arrivent alors sur Cholet par la route de Saumur, au nord-est, avec en première ligne des prisonniers patriotes utilisés comme boucliers humains. La ville étant dépourvue de murailles ou de retranchements, les patriotes décident de faire une sortie. Vers deux heures de l’après-midi, Beauvau et Guérard se portent à la rencontre des insurgés avec 200 à 300 hommes et deux canons. Des citoyens armés de piques restent en arrière pour défendre la ville. Beauvau dépasse le manoir de Bois-Grolleau et prend position un kilomètre plus loin sur la lande de Paganne — ou Pazannes — mais il constate que le manoir de Bois-Grolleau, situé sur une hauteur, offre une position plus favorable et donne l’ordre de reculer.

Cependant les paysans arrivent sur lui et adressent une nouvelle sommation. Beauvau répond en faisant ouvrir le feu avec son artillerie. Une forte pluie tombe au début du combat et les paysans, confus et désorganisés, semblent hésiter. Des combattants armés de fusils se déploient cependant en tirailleurs et ouvrent le feu, ce qui surprend les républicains et cause plusieurs pertes dans leurs rangs. Les insurgés utilisent également leurs canons capturés à Chemillé. Beauvau et une dizaine de gardes nationaux sont fauchés mortellement. Les cavaliers tentent une charge, mais ils s’arrêtent, puis prennent la fuite vers Clisson et Beaupréau. Les patriotes cèdent alors à la panique.

Les paysans se lancent à la poursuite des gardes nationaux et entrent dans Cholet où ils ne rencontrent guère d’opposition. Les citoyens armés de piques qui étaient restés à l’arrière s’enfuient à leur tour. Une poignée d’hommes menés par le commandant de la garde nationale Pocher-Durocher, blessé dans l’affaire du 4 mars et porté sur un brancard, tentent de résister sur la place centrale avec quelques canons. Les derniers défenseurs républicains — quelques gardes nationaux — se retranchent dans une aile du château, où ils résistent cinq heures. Les insurgés finissent par mettre le feu à une partie de l’édifice pour les déloger. Les républicains se replient alors dans la cour, où cernés et à court de munitions, ils acceptent de se rendre,

D’après un procès verbal dressé à Angers par les administrateurs du district de Cholet, « plus de cent défenseurs de la République » sont « sacrifiés » lors de cette « fatale journée ». Après avoir été capturé à Chalonnes-sur-Loire, Joseph Cathelineau, frère de Jacques Cathelineau, déclare lors de son interrogatoire, le 27 mars, devant la commission militaire à Angers, que 200 patriotes, tant de la garde nationale que sans uniforme, ont été tués lors de la prise de Cholet. Capturé par les insurgés, le juge de paix de Cholet, Jean-Julien Savary, écrit dans ses mémoires que près de la moitié des combattants républicains périrent lors de la prise de la ville et qu’une centaine de patriotes furent faits prisonniers. Selon lui, Beauvau trouve la mort peu après le début des combats, le commandant de la garde nationale Pocher-Durocher est sauvé par une femme et le commandant en second Maugars est tué en combattant au corps-à-corps après avoir refusé de se rendre. Le 18 mars, le courrier Piaud affirme au directoire du département de Maine-et-Loire que plus de 120 patriotes ont été faits prisonniers par les « brigands ». Ils sont enfermés pour la plupart dans le château, d’autres le sont dans la prison de la ville ou bien à l’hôpital.

D’après un procès verbal dressé à Angers par les administrateurs du district de Cholet, « plus de cent défenseurs de la République » sont « sacrifiés » lors de cette « fatale journée ». Après avoir été capturé à Chalonnes-sur-Loire, Joseph Cathelineau, frère de Jacques Cathelineau, déclare lors de son interrogatoire, le 27 mars, devant la commission militaire à Angers, que 200 patriotes, tant de la garde nationale que sans uniforme, ont été tués lors de la prise de Cholet. Capturé par les insurgés, le juge de paix de Cholet, Jean-Julien Savary, écrit dans ses mémoires que près de la moitié des combattants républicains périrent lors de la prise de la ville et qu’une centaine de patriotes furent faits prisonniers. Selon lui, Beauvau trouve la mort peu après le début des combats, le commandant de la garde nationale Pocher-Durocher est sauvé par une femme et le commandant en second Maugars est tué en combattant au corps-à-corps après avoir refusé de se rendre. Le 18 mars, le courrier Piaud affirme au directoire du département de Maine-et-Loire que plus de 120 patriotes ont été faits prisonniers par les « brigands ». Ils sont enfermés pour la plupart dans le château, d’autres le sont dans la prison de la ville ou bien à l’hôpital.

Certains cavaliers républicains rejoignent à Beaupréau les forces de Maurice d’Elbée et passent du côté des insurgés. Le lieutenant des dragons François-Nicolas Guérard parvient quant à lui à s’enfuir.

Du côté des historiens, Jean Tabeur donne un bilan de 150 morts pour les patriotes, tandis qu’Émile Gabory et Roger Dupuy évoquent 300 tués. Émile Gabory porte les pertes des insurgés à 30 tués et Roger Dupuy à 40.

Un orage éclate en fin de journée. Maîtres de la ville, les insurgés s’emploient à éteindre l’incendie du château et ouvrent les prisons. La municipalité et les maisons des patriotes sont pillées. L’arbre de la liberté, planté en 1789, est arraché. Les archives du district et de la municipalité sont brûlées, y compris des archives confisquées à des émigrés et à des monastères. Un vieux noble, Cesbron d’Argonne, enrôlé de force par les insurgés, est nommé gouverneur de la ville. Le 15 mars, un comité de cinq membres est formé pour administrer la ville. Il est présidé par le libraire-éditeur Louis Denis et parmi ses autres membres figurent Jacques-Joseph Bourasseau, Joseph-François Boutillier et La Renollière.

Selon les mémoires de Jean-Julien Savary, les prisonniers républicains sont gardés sous les halles pendant la nuit, puis enfermés dans le château. La liste des patriotes de la ville est dressée avec des notes plus ou moins favorables. Une amnistie est publiée, mais avec injonction à tous les patriotes de se rendre au château et d’y remettre leurs armes sous peine de mort. Des perquisitions sont faites dans les maisons et les personnes soupçonnées de patriotisme sont arrêtées. Ces dernières sont interrogées par le comité qui en renvoie certaines chez elles et fait enfermer les autres au château. Quelques patriotes découverts dans leurs retraites et ne s’étant pas présentés d’eux-mêmes au comité sont fusillés. Selon Savary, les conditions des prisonniers s’améliorent lorsque la ville passe sous l’autorité de Maurice d’Elbée. Les prisonniers sont libérés et autorisés à rentrer chez eux à condition de se présenter chaque jour à l’appel du comité. Cependant les élus municipaux et districaux ainsi qu’un certain nombre de patriotes se réfugient à Angers et à Saumur, où certains s’enrôlent dans les armées républicaines.

14 mars 1800 : prise de contrôle de la frégate anglaise Danaé commandée par John Proby

Fils aîné de John Proby (1er comte de Carysfort) et de sa première épouse Elizabeth Osbourne, il fait ses études à la Rugby SchoolWarwickshire, à partir de 1788. À partir de 1789, année de la création de son père comme comte de Carysfort, dans la pairie d’Irlande, William Proby est appelé Lord Proby.

Il entre dans la Royal Navy et est promu rapidement, probablement en raison de l’influence de sa famille. En , alors qu’il sert à la station de Lisbonne, il est provisoirement nommé commandant du HMS Emerald. En 1798, il est promu capitaine de vaisseau à l’âge de 19 ans, après avoir également commandé le navire de guerre Tarleton et le sloop Peterel.

Il devint capitaine de la Danaé et subit une mutinerie le . Quarante membres de l’équipage s’emparèrent du navire au large du Conquet, près de Brest. La mutinerie semble avoir été causée par le fait que la Danae est surchargée de marins français et américains recrutés à contrecœur et peut-être par une approche plutôt laxiste en matière de discipline. Après avoir enfermé l’équipage loyal sous le pont, les mutins cèdent le navire à la corvette française Colombe, qui envoie une équipe à bord. Lord Proby rend le navire avec les mots « À la nation française, mais pas aux mutins ». Lui et les membres loyaux de son équipage sont échangés sur parole, après avoir bénéficié d’un traitement de faveur de la part des autorités françaises.

14 mars 1823 : mort du général Dumouriez (Londres).

Charles-François du Perrier du Mouriez, dit Dumouriez est un général français tout à la fois héros et traître de la République.

Le livre de J-P Bois permet de comprendre l’itinéraire tourmenté de ce soldat surprenant. Dumouriez : héros et proscrit : un itinéraire militaire, politique et moral entre l’Ancien régime et la Restauration.

14 mars 1885 : naissance du pilote et as franco-américain Raoul Gervais Lufbery.

Raoul Gervais Lufbery, né le à Chamalières (Puy-de-Dôme, France) et mort le à Maron (Meurthe-et-Moselle, France), fut au sein de l’escadrille La Fayette un des as de la Première Guerre mondiale, comptant 17 victoires homologuées et une quinzaine d’autres probables.

Raoul Gervais Lufbery est né d’un père américain, Edward Lufbery, et d’une mère française, Anne Veyssière.

Raoul Gervais Lufbery est né d’un père américain, Edward Lufbery, et d’une mère française, Anne Veyssière.

Dans sa petite enfance, son père travaillant aux États-Unis, il est élevé par sa grand-mère maternelle. Exerçant divers métiers dès 12 ans, il quitte la France en 1905 et voyage en Afrique du Nord, en Égypte, dans l’Empire ottoman ainsi qu’en Grèce, en Europe orientale et en Allemagne. Il renonce alors à sa nationalité française afin d’échapper au service militaire. Il embarque pour les États-Unis en 1907. À San Francisco, il s’engage au 20e régiment d’infanterie, unité déployée aux Iles Hawaï en 1908 puis aux Philippines en 1910. Libéré à la fin de son contrat en , il voyage en Asie et visite Hong-Kong, Ceylan, Madras, Calcutta, Singapour, Bombay et parvient en Indochine française en 1913.

Il rencontre en Indochine l’aviateur Marc Pourpe, qui vit de démonstrations aériennes sur Blériot. Devenu son mécanicien, il le suit dans ses exhibitions et ses liaisons aériennes entre diverses villes indochinoises. En 1914, il accompagne encore Marc Pourpe dans sa remontée du Nil jusqu’à Khartoum, événement qui donne à Pourpe une renommée internationale.

Fin août 1914, Lufbery s’engage dans la Légion étrangère, seule possibilité pour lui, citoyen américain, de rejoindre l’armée française. Versé dans l’aviation, Pourpe le fait transférer auprès de lui à l’escadrille MS 23. À la mort de Marc Pourpe le , Lufbery obtient de suivre une formation de pilotes à Chartres (future base aérienne 122 Chartres-Champhol).

Ayant appris à voler sur Farman et obtenu son brevet de pilote militaire, il est affecté dans une formation de bombardiers sur Voisin et complète sa formation sur Nieuport pour entrer dans l’aviation de chasse. À partir de mai 1916, il devait rejoindre l’escadrille La Fayette, tout juste créée et essentiellement composée de pilotes américains volontaires et de quelques Français. C’est au sein de cette escadrille, dont l’emblème est une tête de Sioux, qu’il combattit sur tous les fronts de la Somme à Verdun, participant à toutes les grandes batailles de l’armée française et abattant son premier avion le dans le ciel d’Étain, premier succès d’une longue liste qui fera de lui un as et le pilote le plus remarquable de cette formation.

Promu sous-lieutenant en , il obtient, cette année-là, la Military Cross du gouvernement britannique, étant le premier pilote américain à recevoir cet honneur. Les Français pour leur part lui avaient déjà décerné la Médaille militaire, la Croix de guerre 1914-1918 et la Légion d’honneur.

Après l’entrée en guerre des États-Unis en 1917, l’escadrille La Fayette pouvait tout naturellement passer sous commandement américain. Ce fut chose faite le où elle devenait le 103e escadron de poursuite aérienne.

Raoul Lufbery, promu commandant (major en anglais), devient directeur technique d’un escadron chargé de l’instruction des jeunes pilotes, mais il ne peut s’empêcher de voler. Le , il trouve la mort sur la commune de Maron en Meurthe-et-Moselle sautant en plein ciel de son avion en flammes sans parachute.

Il est inhumé avec ses compagnons de l’escadrille La Fayette, au mémorial de l’Escadrille La Fayette à Marnes-la-Coquette en banlieue parisienne. Une rue de Chamalières porte son nom.

14 mars 1912 : naissance du lieutenant-colonel Pierre Jeanpierre.

Engagé au 131e régiment d’infanterie comme homme du rang, il prépare et réussit le concours d’officier et est nommé sous-lieutenant en 1937 au 1er régiment étranger (Légion étrangère), puis lieutenant en . En 1939, il est au Levant avec le 6e régiment étranger.

Après la campagne de Syrie-Liban, il refuse de rejoindre les rangs des FFL et retourne dans les rangs de la Légion étrangère à Marseille. De là, il gagne la Résistance (réseau Vengeance du mouvement « Ceux de la Libération ») sous le nom de Jardin, lors de l’invasion de la zone libre. En 1944, il est fait prisonnier et interné au camp de Mauthausen. Souffrant d’une pleurésie, affaibli et amaigri, il est libéré par les Alliés en .

À la fin de la guerre, il se porte volontaire pour servir au sein des unités parachutistes de la Légion. Le chef de bataillon Pierre Segrétain, formant en Algérie, le 1er BEP, se souvient d’un officier qu’il a connu au Levant, le capitaine Jeanpierre, et lui demande d’être son adjoint. Sous les ordres de Segrétain, le BEP et Jeanpierre rejoignent l’Indochine en 1948. En 1950, lors de l’évacuation de Cao Bằng par la RC4, sous les ordres du colonel Lepage, le 1er BEP saute sur That Khé le pour renforcer la colonne Charton, partie de Lạng Sơn. Les légionnaires sont poursuivis par 30 000 soldats de Giap. Les rares survivants de la nuit de fusillade à Coc-Xa retrouvent ceux de la colonne Charton. Alors que le commandant Segrétain est grièvement blessé, que le bataillon est décimé, Jeanpierre décide de rejoindre That Khé. Il franchit les lignes d’embuscades Vietminh, emmenant une dizaine de légionnaires, avec des éléments du 3e Tabor marocain commandés par le sous-lieutenant Beucler.

À la fin de la guerre, il se porte volontaire pour servir au sein des unités parachutistes de la Légion. Le chef de bataillon Pierre Segrétain, formant en Algérie, le 1er BEP, se souvient d’un officier qu’il a connu au Levant, le capitaine Jeanpierre, et lui demande d’être son adjoint. Sous les ordres de Segrétain, le BEP et Jeanpierre rejoignent l’Indochine en 1948. En 1950, lors de l’évacuation de Cao Bằng par la RC4, sous les ordres du colonel Lepage, le 1er BEP saute sur That Khé le pour renforcer la colonne Charton, partie de Lạng Sơn. Les légionnaires sont poursuivis par 30 000 soldats de Giap. Les rares survivants de la nuit de fusillade à Coc-Xa retrouvent ceux de la colonne Charton. Alors que le commandant Segrétain est grièvement blessé, que le bataillon est décimé, Jeanpierre décide de rejoindre That Khé. Il franchit les lignes d’embuscades Vietminh, emmenant une dizaine de légionnaires, avec des éléments du 3e Tabor marocain commandés par le sous-lieutenant Beucler.

Rapatrié en Algérie, il repart pour l’Indochine en 1954 après la chute du camp retranché de Diên Biên Phu. Il prend alors le commandement du 1er bataillon étranger de parachutistes. Lorsque cette unité prend l’appellation de « régiment », il cède sa place au colonel Brothier, à qui il succédera en 1957, au retour de l’expédition de Suez.

Sous son commandement, le régiment livre la bataille d’Alger. Il fut blessé par des éclats de grenade lancée par Yacef Saadi, chef de la Zone autonome d’Alger, peu avant son arrestation. Il enchaîne les succès dans la bataille des Frontières face aux combattants de l’ALN. Dans l’après-midi du , dans la région de Guelma, alors que le 1er REP accroche une katiba de l’ALN sur les pentes du djebel Mermera, l’hélicoptère Alouette II depuis lequel il commande son régiment est abattu ; son indicatif radio étant « Soleil », le transmetteur annonce à la radio la terrible sentence : « Soleil est mort ». Le régiment est frappé de stupeur. Le , un suprême hommage lui est rendu à Guelma puis des obsèques religieuses sont célébrées en la cathédrale de Nevers. Le colonel Pierre-Paul Jeanpierre repose désormais au « carré Légion » du cimetière de Puyloubier.

Ce chef de guerre, vétéran de plusieurs conflits, était craint en raison de sa dureté et de son exigence au combat, faisant parfois passer le bilan des opérations avant la vie de ses légionnaires. Toutefois, il était admiré de ses hommes. Son portrait est exposé parmi ceux des plus prestigieux officiers de la Légion dans la salle honneur du musée de la Légion étrangère à Camp Major à Aubagne.

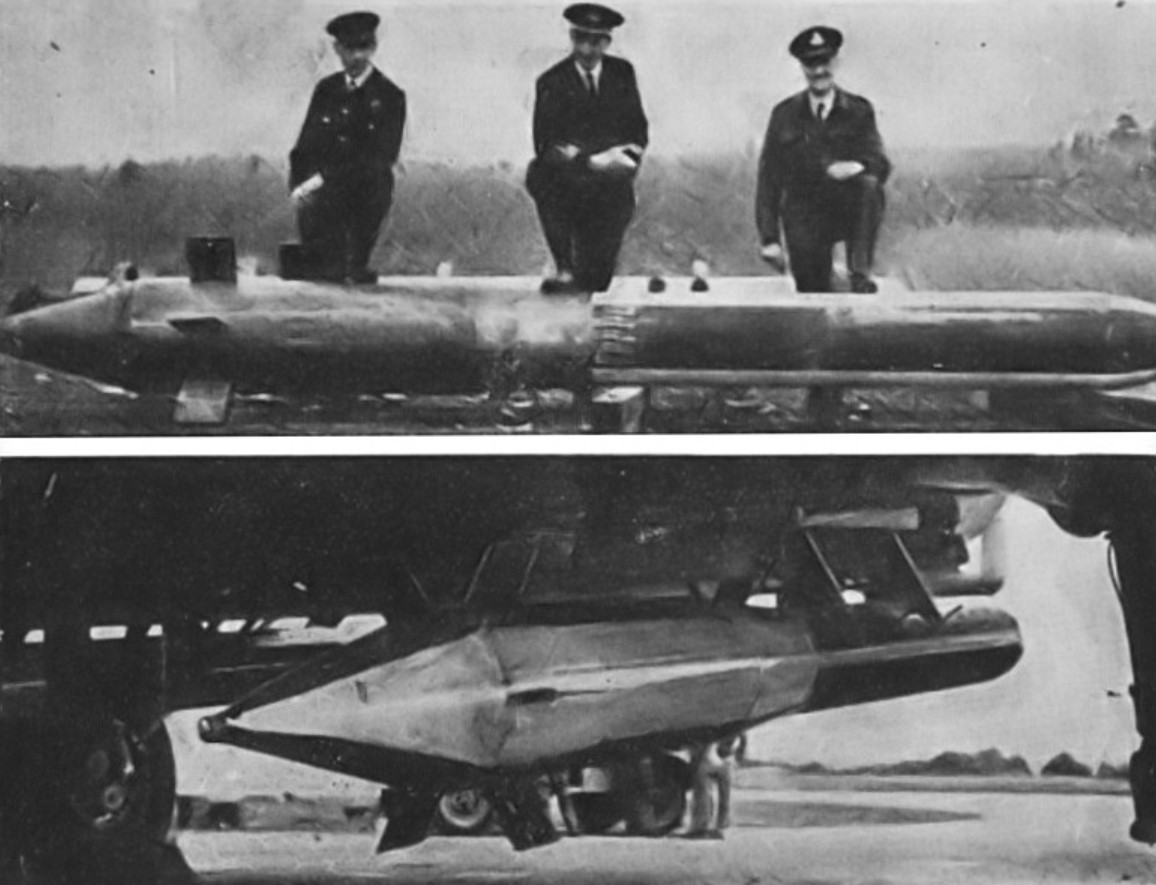

14 mars 1945 : largage de la bombe « Disney ». (Pays-Bas).

9 Forteresses B-17 du 92nd BG larguent leurs « Disney rockets » sur les abris de la base de sous-marins d’Ijmuiden (Hollande).

La bombe Disney, aussi connue sous le nom de « The Disney Swish », et officiellement la « 4500 lb Concrete Piercing/Rocket Assisted bomb » était une bombe bunker buster assistée par roquette développée pendant la Seconde Guerre mondiale par Vickers-Armstrongs pour la Royal Navy britannique dans le but de pénétrer des cibles en béton durci, telles que des abris pour sous-marins, qui pourraient résister aux conventionnelles bombes non guidées.

Conçu par le capitaine de la Royal Navy Edward Terrell, la bombe a été posée avec des roquettes à propulsion à propergol solide pour accélérer sa descente, lui donnant une vitesse d’impact de 1 590 km/h — bien au-delà des 1 210 km/h, vitesse d’impact en chute libre de la bombe sismique Tallboy mesurant 5 tonnes.

La bombe Disney pouvait pénétrer soit 4,9 m de béton solide avant d’exploser. Le nom est attribué à un film de propagande, Victoire dans les airs (1943), produit par les studios Disney, qui aurait inspiré la conception de la Bombe Disney.

14 mars 1954 : Gabrielle tombe (bataille de Diên Biên Phu- Indochine).

La bataille de Diên Biên Phu a commencé hier avec la chute de Béatrice, écrasé sous un déluge d’obus d’artillerie puis une marée de soldats Viet Minh. Gabrielle, le poste le plus au Nord tombe à son tour. Les combats sont d’une extrême violence. Les bataillons Viets subissent d’énormes pertes lors des assauts qui finissent systématiquement au corps à corps. L’ennemi submerge les défenses françaises grâce à la loi du nombre. Les actes d’héroïsmes sont très nombreux.

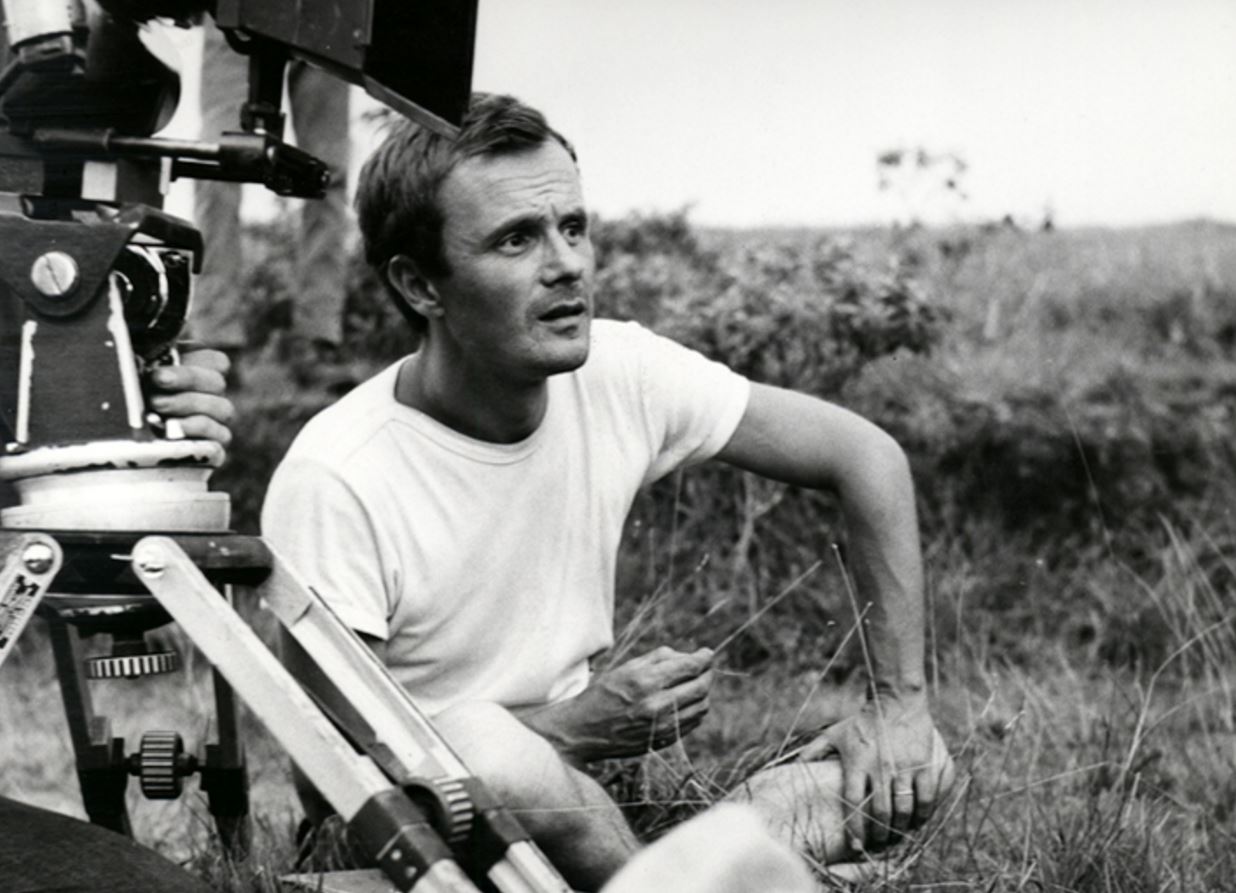

14 mars 2012 : mort du cinéaste et romancier Pierre Schoendoerffer.

Né le 5 mais 1928, Pierre Schoendoerffer, figure majeure du cinéma français, est un cinéaste dont l’œuvre est profondément marquée par les conflits armés, la guerre, et les drames humains qui en découlent. Né en 1928 à Chamalières, ce passionné de récits d’aventures et d’explorations a marqué l’histoire du 7e art avec des films puissants et réalistes, dont le souffle épique est teinté de la brutalité des guerres modernes. Mais avant de devenir ce réalisateur reconnu, Schoendoerffer a lui-même vécu des événements tragiques qui ont façonné sa vision du monde, notamment son passage en Indochine et sa participation à la bataille emblématique de Diên Biên Phu.

14 mars 1945 : largage de Disney.

Le B-17 emmenait 2 Disney Rockets.