La rubrique CHRONICORUM BELLI réalisée en grande partie avec le contenu de l’encyclopédie libre en ligne WIKIPEDIA (licence CC BY-SA 4.0) avec des éléments de recherche sur le NET ajoutés par TB. Si vous souhaitez ajouter des éléments (documents PDF, références à des livres, des vidéos, des documents audio, etc.) vous pouvez les envoyer à l’adresse suivante : contact[@]theatrum-belli.com. Bonne lecture.

27 novembre 176 : l’empereur Marc Aurèle accorde à son fils Commode le titre d’Imperator, et le nomme commandant suprême des légions romaines.

27 novembre 511 : mort à 45 ans (âge approximatif) de Clovis.

Issu de la dynastie des Mérovingiens, il est le fils de Childéric 1er, roi des Francs saliens de Tournai (en actuelle Belgique), et de la reine Basine de Thuringe. Chef militaire, il accroît considérablement le territoire du petit royaume des Francs saliens, dont il hérite à la mort de son père, pour finir par unifier une grande partie des royaumes francs, repousser Alamans et Burgondes et annexer les territoires des Wisigoths dans le Sud de la Gaule.

Le règne de Clovis est surtout connu par la description qu’en fit Grégoire de Tours, évêque gallo-romain dont l’Histoire des Francs est riche d’enseignements, mais dont la visée, essentiellement édifiante, s’accompagne d’un manque de précision et de cohérence historique. Les éléments de la vie de Clovis ne sont pas connus de manière certaine et leur « habillage » est le plus souvent suspect. Néanmoins, Clovis est considéré dans l’historiographie comme un des personnages les plus importants de l’histoire de France.

Le règne de Clovis est surtout connu par la description qu’en fit Grégoire de Tours, évêque gallo-romain dont l’Histoire des Francs est riche d’enseignements, mais dont la visée, essentiellement édifiante, s’accompagne d’un manque de précision et de cohérence historique. Les éléments de la vie de Clovis ne sont pas connus de manière certaine et leur « habillage » est le plus souvent suspect. Néanmoins, Clovis est considéré dans l’historiographie comme un des personnages les plus importants de l’histoire de France.

Sur la bataille de Tolbiac du 10 novembre 496 :

Elle a eu lieu à Zülpich (en latin : Tolbiacum, francisé en Tolbiac), une ville de l’ancienne Germanie située près de Cologne. On appelle victoire de Tolbiac, la victoire remportée par Clovis, roi des Francs, sur les Alamans, sur un point non déterminé du cours moyen du Rhin. Les historiens, à la suite de Grégoire de Tours dans son Histoire des Francs, la plaçaient traditionnellement en 496, mais des révisions récentes situeraient la bataille de Tolbiac en 506 (hypothèse fondée sur une lettre de 506 du roi des Ostrogoths Théodoric le Grand qui félicite Clovis de sa victoire).

Il faut préciser que Grégoire de Tours est une source extrêmement peu fiable. Bruno Dumézil lui consacre de longs paragraphes dans son ouvrage sur le baptême de Clovis.

Les Francs étaient divisés en deux peuples voisins et alliés, les Francs saliens dont le roi était Clovis et les Francs rhénans (ou Francs ripuaires) dont la capitale était Cologne et qui avaient Sigebert le Boiteux pour roi. Sigebert avait pour voisins les Alamans, une confédération de peuples germaniques, dont la vaillance équivalait celle des Francs. Les Alamans et les Francs ripuaires avaient souvent des incidents de frontière et multipliaient les pillages et les raids punitifs, mais il semble qu’en l’année 496, ils subirent une vraie invasion et Sigebert appela Clovis à l’aide. Clovis répondit favorablement à son allié et leva une armée. Il est généralement admis que Sigebert défendit Tolbiac et que son armée subit de grosses pertes. Il y aurait donc eu deux batailles de Tolbiac.

« Ce conflit s’inscrit dans la redéfinition des équilibres politiques en Gaule dans les années 470-530, à la suite de l’effacement du pouvoir impérial, et il oppose d’abord les Alamans aux Francs rhénans (ripuaires) pour le contrôle du cours moyen du Rhin. Face à la pression des Alamans, Sigebert roi de Cologne fait appel à Clovis, l’un des rois des Francs (saliens) implantés dans la province de Belgique seconde et qui avait épousé en premières noces une femme issue de la famille royale des Francs rhénans. Cependant, Sigebert fut défait avant l’arrivée de Clovis ; blessé au genou, il y gagna le surnom de Boiteux. Aussi, Clovis semble avoir engagé la bataille en infériorité numérique et frôlé la déroute. C’est à ce moment que Grégoire de Tours situe dans ses Dix livres d’Histoires la conversion de Clovis au catholicisme. Le roi, après avoir invoqué les divinités de son peuple, se tourne vers le dieu vénéré par son épouse Clotilde. Le chef des Alamans aurait à ce moment trouvé la mort, provoquant la fuite de ses hommes.

Ce schéma narratif est largement remis en cause par les historiens depuis une une quinzaine d’années, soulignant très justement le parallèle entre le récit de Grégoire de Tours et ceux de Lactance et Eusèbe de Césarée sur la bataille du pont Milvius et la conversion de Constantin. La figure du premier empereur chrétien, le réunificateur de l’Empire, sert de modèle à l’évêque de Tours pour décrire les étapes de la conversion des Francs au christianisme nicéen et la construction du royaume mérovingien. Aussi, la bataille de Tolbiac paraît-elle devoir être interprétée aujourd’hui plus comme une défaire de Sigebert que comme une victoire de Clovis, ce dernier profitant du statu quo pour conforter son alliance et étendre son influence sur les royaumes de l’Est ». (Adrien Bayard, Les Barbares, pages 1306-1308, PUF, 2016)

27 novembre 1095 : le pape prêche la Première Croisade (actuelle Clermont-Ferrand).

L’appel de Clermont est un discours, prononcé le par le pape Urbain II, le lendemain du concile de Clermont, qu’il avait présidé. Ce discours est un appel aux croisades.

On ne connaît pas le discours exact d’Urbain II car il n’a pas été retranscrit. Mais du fait de sa portée dans l’Histoire, il existe de nombreux témoignages. Entre autres, quatre témoins directs du discours racontèrent l’événement a posteriori, au début du XIIe siècle. Les quatre clercs en question (Geoffroi de Vendôme, Baudri de Bourgueil, Robert le Moine, et Foucher de Chartres) nous permettent de connaître les principales dimensions du discours.

Il existe aussi une foule de témoignages indirects, où les écrivains, tel Guibert de Nogent, retranscrivent ce qu’ils avaient entendu dire.

27-28 novembre 1237 : bataille de Cortenuova.

La bataille de Cortenuova s’est déroulée près de la commune italienne de Cortenuova, dans l’actuelle province de Bergame, en Lombardie, dans le nord de l’Italie. Elle opposait les forces de l’empereur Frédéric II à celles de la Ligue lombarde. Elle a été l’une des batailles les plus sanglantes du XIIIe siècle. L’alliance des cités italiennes a été vaincue et les impériaux capturèrent de nombreux prisonniers, mais cela n’a pas mis fin à leur rébellion.

Fréderic II organisa à Crémone un triomphe au cours lequel il fit défiler sur un éléphant, cadeau du sultan Al-Kâmil, le carroccio de Milan pris au cours de la bataille.

Fréderic II organisa à Crémone un triomphe au cours lequel il fit défiler sur un éléphant, cadeau du sultan Al-Kâmil, le carroccio de Milan pris au cours de la bataille.

Mais s’il rencontra d’autres succès, son échec devant Brescia en , ainsi que le changement d’attitude de Grégoire, modifièrent le cours de la guerre. Le pape s’inquiétait du mariage de l’héritière de Sardaigne, Adelasia, avec son fils naturel Enzio, qui prit plus tard le titre de roi de Sardaigne. Ses avertissements ayant été ignorés, Grégoire IX publia une lettre inventoriant tous ses griefs contre Frédéric, et forma une alliance avec Milan, représentant la Ligue lombarde, Venise et Gênes. Le , le pape prononça l’excommunication de l’empereur.

27 novembre 1851 : Naissance de Friedrich Bertram Sixt von Armin.

Friedrich Bertram Sixt von Armin, né le et décédé le , est un général prussien qui participe à la guerre franco-allemande de 1870 et à la Première Guerre mondiale. Au cours de cette dernière il participe à de nombreuses batailles sur le front de l’Ouest, notamment aux batailles de Passchendaele et de la Lys.

***

Sixt von Armin est né le à Wetzlar en province de Rhénanie. Après l’obtention de son baccalauréat, il rejoint comme cadet le 4e régiment de grenadiers de la Garde, il est grièvement blessé lors de la guerre franco-prussienne à la bataille de Saint-Privat. Il est promu lieutenant et reçoit la croix de fer 2e classe.

Sixt von Armin est né le à Wetzlar en province de Rhénanie. Après l’obtention de son baccalauréat, il rejoint comme cadet le 4e régiment de grenadiers de la Garde, il est grièvement blessé lors de la guerre franco-prussienne à la bataille de Saint-Privat. Il est promu lieutenant et reçoit la croix de fer 2e classe.

Il est promu adjudant dans son régiment, puis à la 3e brigade d’infanterie de la Garde. En 1884, il sert à l’état-major général. Il devient capitaine d’état-major à la 22e division d’infanterie cantonnée à Cassel. Il est par la suite commandant de compagnie au 2e régiment de grenadiers de la Garde, puis premier officier d’état major au 7e corps d’armée à Münster. Il obtient le grade de major et commande un bataillon au 36e régiment de fusiliers. Promu au grade de lieutenant-colonel en 1897, il est chef d’état-major du 13e corps d’armée royal wurtembergeois.

En 1900, Sixt von Armin est colonel et reçoit le commandement du 55e régiment d’infanterie. En 1901, il est nommé chef d’état-major du corps de la Garde. En 1903, le major-général Sixt von Armin assume le poste de directeur du Département de la Guerre au ministère de la Guerre. Il est promu au grade de lieutenant-général, en 1906. En 1908, Sixt von Armin devient commandant de la 13e division à Munster. En 1911, il prend la succession de Paul von Hindenburg comme commandant du 4e corps d’armée à Magdebourg. En 1913, il est promu général der Infanterie.

Au début de la Première Guerre mondiale, le 4e corps commandé par Sixt von Armin fait partie de la 1re armée sur le front occidental. Ce corps d’armée participe aux batailles de Mons, du Cateau contre les troupes britanniques du BEF. Il participe au cours de la bataille de la Marne aux combats sur l’Ourcq. Sixt von Armin, toujours à la tête du 4e corps d’armée, combat lors des batailles de La Bassée en , d’Arras, d’Artois en et de la Somme en . À cette occasion, il est recommandé par Fritz von Below pour recevoir l’ordre Pour le Mérite qu’il obtient le .

Le 1er, Sixt von Armin devient commandant de la 4e armée. À la tête de cette armée, il livre des batailles défensives sur le front des Flandres notamment lors de la bataille de Passchendaele. Il reçoit le surnom de « Lion des Flandres ». Il est récompensé par l’ordre de l’Aigle noir et par la distinction Pour le Mérite avec feuilles de chêne sur demande de Hindenburg.

Sixt von Armin est toujours à la tête de la 4e armée allemande en 1918, il prend part au prolongement de la bataille de la Lys en s’emparant des monts de Flandres le . Pour les résultats de son offensive, le roi de Saxe lui remet le la Croix de Commandeur de 1re classe de l’Ordre militaire de Saint-Henri.

Après les succès alliés de l’été, Sixt von Armin replie la 4e armée sur une ligne de défense entre la ville d’Anvers et la Meuse. À la suite de la signature de l’armistice le , il rapatrie le groupement d’armées qu’il dirige en Allemagne pour les démobiliser à Paderborn. Il démissionne ensuite de l’armée le .

Après la guerre, Sixt von Armin vit à Magdebourg, dans la province de Saxe. Il fait de fréquentes apparitions publiques comme conférencier. Il meurt le à Magdebourg, il est enterré avec tous les honneurs militaires.

27 novembre 1765 : Naissance de Bernard Sarrette (musique militaire).

Bernard Sarrette, né à Bordeaux le et mort à Paris le , est un officier et administrateur français, connu surtout comme le fondateur du Conservatoire de Paris, dont il est directeur de 1796 à fin 1814.

***

Fils de Jean Sarrette, cordonnier de Bordeaux et de Marie Orcival, Bernard Sarrette était monté à Paris où il exerçait dans la comptabilité. Acquis immédiatement à la Révolution française, il s’engage aussitôt dans la toute nouvelle Garde nationale. Il y émet l’idée de créer un corps de musique ; cette idée est reprise et Sarrette est dès lors placé à sa tête, bien qu’il ne soit pas musicien.

Fils de Jean Sarrette, cordonnier de Bordeaux et de Marie Orcival, Bernard Sarrette était monté à Paris où il exerçait dans la comptabilité. Acquis immédiatement à la Révolution française, il s’engage aussitôt dans la toute nouvelle Garde nationale. Il y émet l’idée de créer un corps de musique ; cette idée est reprise et Sarrette est dès lors placé à sa tête, bien qu’il ne soit pas musicien.

« L’énergie déployée par Bernard Sarrette pour regrouper des musiciens expérimentés a été remarquée, son zèle révolutionnaire lui a valu la promotion au grade de capitaine de la Garde nationale de Paris. Il rassemble au sein de la Garde nationale 45 instrumentistes du dépôt des Gardes françaises. Il reçoit la mission, avec ses musiciens, d’aller de place en place jouer La Marseillaise pour l’enseigner aux Parisiens. Sarrette n’est pas musicien, plutôt un organisateur remarqué pour ses aptitudes à animer musicalement les festivités. Il crée en 1792 une école de musique (militaire) qui prend le nom d’Institut national, puis de Conservatoire, avec une direction musicale comprenant de grands compositeurs : Méhul, Grétry, Gossec, Lesueur et Cherubini. Le Conservatoire national de musique de Paris est fondé le 3 août 1795 (16 thermidor an III) par la Convention. Son rôle principal, les prestations lors des fêtes civiques et des cérémonies officielles, est de former les instrumentistes pour le service des armées de la République. Durant ses six premières années d’existence, le Conservatoire formera 400 élèves. Dans ce cadre, la musique et les musiciens militaires ont donc apporté une contribution remarquable à la formation des musiciens français. » (Thierry Bouzard, L’orchestre militaire français – Histoire d’un modèle, Éditions Feuilles, 2019, p 33)

En mars 1794, Sarrette est brièvement incarcéré à la prison Sainte-Pélagie en raison d’inimitiés politiques mais il en sort rapidement grâce à l’appui des autres professeurs de l’Institut.

En mars 1794, Sarrette est brièvement incarcéré à la prison Sainte-Pélagie en raison d’inimitiés politiques mais il en sort rapidement grâce à l’appui des autres professeurs de l’Institut.

Bernard Sarrette plaide ensuite, notamment auprès du comité d’instruction publique, pour l’élargissement des missions et du recrutement de l’Institut national de musique et sa transformation en Conservatoire. Cette proposition se concrétise à travers la loi du qui prononce la fusion de l’Institut national de musique et de l’ex-École royale de chant et de déclamation sous le nom de Conservatoire. L’établissement est dirigé par un collège de cinq « inspecteurs de l’enseignement », conseil auquel est ensuite adjoint Sarrette. Bernard Sarrette fait un peu figure de directeur, mais n’en obtient officiellement le titre que lors de la réorganisation de 1800. Au moment de la Première Restauration, Bernard Sarrette est révoqué le . Ses idées révolutionnaires et ses origines modestes ont sans doute joué en sa défaveur, ainsi que le fait qu’il n’était pas musicien. Rétabli pendant les Cent-Jours, Sarrette est définitivement destitué le de la même année.

Il passe les 44 dernières années de sa vie dans une sorte de disgrâce.

27 novembre 1838 : bataille de Veracruz (Mexique).

La bataille de San Juan de Ulúa également appelée bataille de Veracruz, se déroule le pendant l’intervention française au Mexique de 1837-1839, souvent appelée en espagnol « guerre des Pâtisseries » (Guerra de los Pasteles) ou encore « première intervention française au Mexique » (Primera Intervención Francesa en Mexico).

Cette opération militaire a pour but, au départ, de régler le différend commercial opposant les deux pays à la suite des troubles qui secouent le Mexique après son indépendance. Le combat, mené par une petite escadre française aux ordres du contre-amiral Charles Baudin contraint le fort de Saint-Jean d’Ulloa à la capitulation le 28 novembre 1838. Devant la résistance du gouvernement mexicain, l’opération se prolonge jusqu’au 5 décembre avec un raid sur Veracruz pour désarmer la ville et tenter de capturer les chefs mexicains Antonio López de Santa Anna et Mariano Arista.

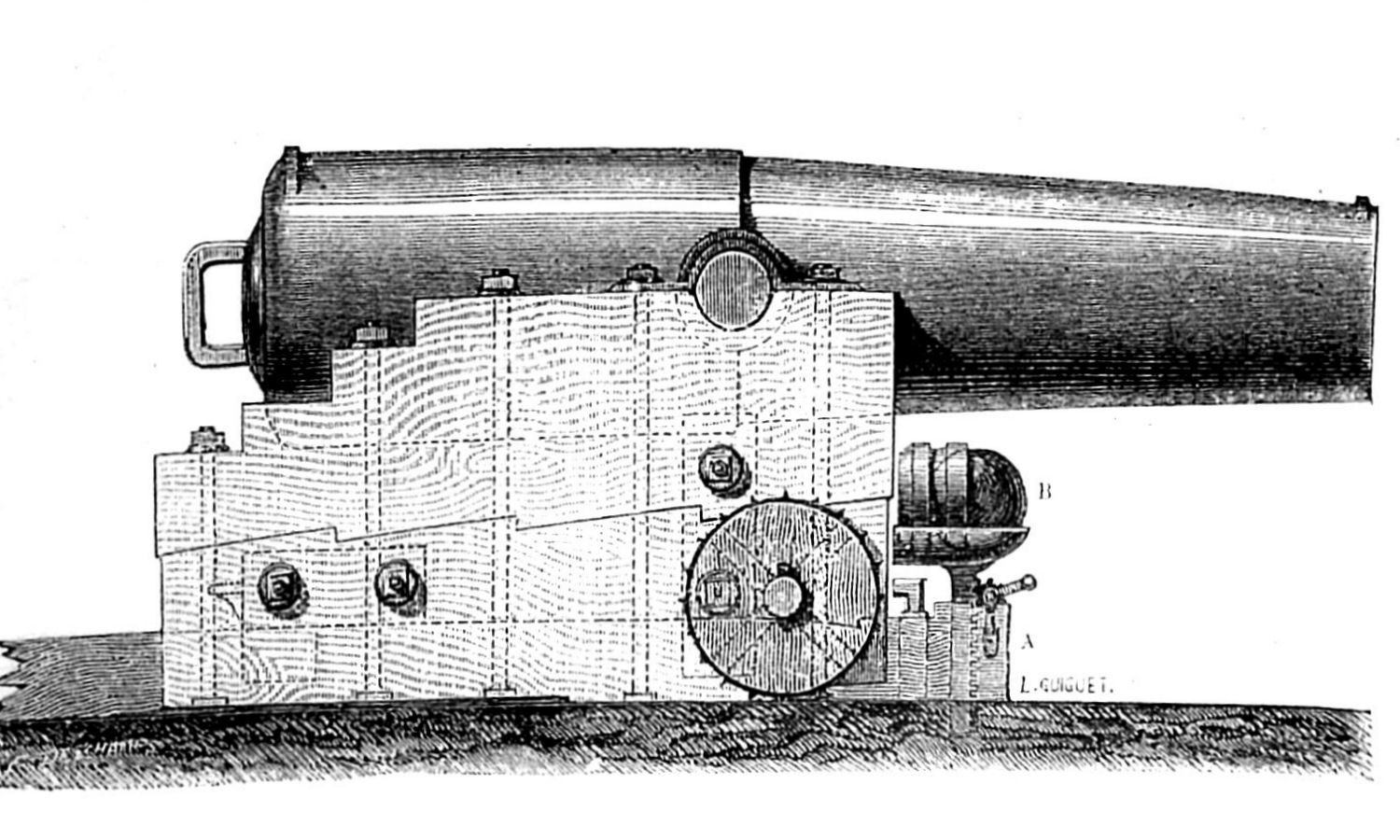

La chute du fort, qui passe pour imprenable, fait découvrir aux observateurs militaires l’efficacité des nouveaux canons Paixhans tirant des obus explosifs à la place des traditionnels boulets. Sur le plan politique, cette bataille contribue à l’instabilité politique du Mexique, et sur le plan militaire à la modernisation des grandes marines de guerre. L’affrontement provoque sur le moment un émoi considérable puis tombe ensuite dans l’oubli à cause des conflits de plus grande envergure auxquels participent le Mexique et la France lors des décennies suivantes.

Les obus explosifs étaient déjà utilisés depuis un certain temps dans la guerre sur terre (notamment pour charger les obusiers et les mortiers), avec des tirs en cloche à des vélocités relativement basses. Les obus sont, de manière inhérente, dangereux à manipuler, et aucune solution n’avait encore été trouvée pour combiner la puissance explosive des obus avec la puissance élevée et la trajectoire plus tendue des boulets de canons.

Cependant, avant l’invention des moyens modernes de télémètrie optique, les tirs en cloche n’étaient pas adaptés au combat sur mer. Le combat naval requiert des trajectoires droites pour avoir des chances raisonnables de toucher sa cible. Ainsi, les affrontements sur mer avaient opposé, depuis des siècles, des bâtiments armés de canons utilisant des projectiles inertes, n’infligeant que des dégâts ciblés sur les coques en bois des bâtiments ennemis.

Paixhans défend le recours à des obusiers pouvant tirer selon lui des trajectoires droites dès 1822 dans son ouvrage Nouvelle force maritime et artillerie. Il développe un mécanisme de retardement permettant de tirer, pour la première fois et de manière sûre, des obus avec une vitesse élevée et une trajectoire droite. Les dégâts causés par ces obus explosifs contre les coques en bois des bâtiments ennemis étaient potentiellement dévastateurs. Ces effets sont démontrés pour la première fois lors d’essais menés par Henri-Joseph Paixhans contre le Pacificateur en 1824, au cours desquels le vaisseau est coulé. Deux prototypes de canons Paixhans avaient été fondus en 1823 et 1824 pour mener à bien ces essais. Paixhans rapporte les résultats de ces essais dans un ouvrage intitulé Expériences faites sur une arme nouvelle. Les obus sont équipés à cette occasion d’un fusible provoquant automatiquement une étincelle au moment du tir. Une fois tiré, l’obus perfore la coque en bois du navire, avant d’exploser à l’intérieur quelques secondes plus tard : Les obus qui ont produit ces ravages très importants au « Pacificator » lors des essais menés à Brest, en 1821 et 1824, dont les résultats ont permis d’établir le système d’obus de la marine française, étaient des obus chargés, munis de fusées qui, allumées par l’explosion de la décharge du canon, ont brûlé un peu plus longtemps que la durée estimée du parcours, et qui ont alors explosé, produisant l’effet maximum que tout obus peut produire sur un navire. — Sir Howard Douglas, A treatise on naval gunnery.

Les premiers canons Paixhans destinés à la Marine française sont fondus en 1841. Les canons pèsent environ 10 000 livres et se révèlent précis jusqu’à une distance de 3 kilomètres. Dans les années 1840, la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis adoptent tour à tour ce nouveau canon naval.

L’efficacité du canon dans un contexte opérationnel est démontrée pour la première fois pendant les combats à Eckernförde en 1849 pendant la guerre des Duchés, et en particulier pendant la bataille de Sinope en 1853 pendant la guerre de Crimée.

Selon la Penny Cyclopaedia (1858) : Le général Paixhans a fait d’importantes améliorations dans la construction de l’artillerie lourde, ainsi que dans les projectiles, dans les affûts et dans l’emploi des pièces. Les canons Paixhans sont spécialement conçus pour le tir d’obus et de balles creuses, et ont été adoptés pour la première fois en France vers 1824. Des pièces d’artillerie similaires ont depuis été adoptées par les forces britanniques. Elles conviennent soit aux navires de guerre, soit aux forteresses côtières. Le premier canon Paixhans mesurait 2,84 m de long, et pesait près de 3 760 kg. L’alésage était de 22 centimètres. Par une répartition judicieuse du métal, il était tellement renforcé autour de la chambre, de l’emplacement de la charge, qu’il pouvait supporter des tirs de grenaille massive pesant 39-40 kg, ou de grenaille creuse pesant environ 27 kg. La charge variait de 4,9 à 8,2 kg de poudre. Le général Paixhans fut l’un des premiers à recommander les projectiles cylindro-coniques, car ils ont l’avantage de présenter moins de résistance à l’air que les balles rondes, d’avoir une trajectoire plus directe et de frapper la cible avec beaucoup plus de puissance, lorsqu’ils sont tirés par une pièce de même calibre, mousquet ou canon. Comme les grands navires de guerre, en particulier les navires à trois ponts, sont des cibles faciles, même à des distances considérables, et comme leurs parois de bois sont si épaisses et solides qu’un obus projeté horizontalement ne pourrait les traverser, une explosion aurait le même effet que celui d’une mine et dépasserait de loin celui d’un obus projeté verticalement et agissant par effet de choc ou par percussion.

27 novembre 1940 : crash de Guillaumet (Méditerranée).

Transportant à bord de son quadrimoteur Farman le futur haut-commissaire de France au Levant Jean Chiappe, le héros de l’aéropostale, Henri Guillaumet, est abattu lorsqu’il se retrouve piégé dans un combat aérien anglo-italien. La responsabilité du tir fatal fait encore débat aujourd’hui.

Guillaumet est celui à qui Saint-Exupéry a dédicacé Terre des hommes. C’est aussi lui qui survit à un crash dans les Andes (13 juin 1930) et qui pendant près d’une semaine à très haute altitude marche en autarcie complète pour rejoindre la civilisation.

27 novembre 1942 : sabordage de la flotte française (Toulon).

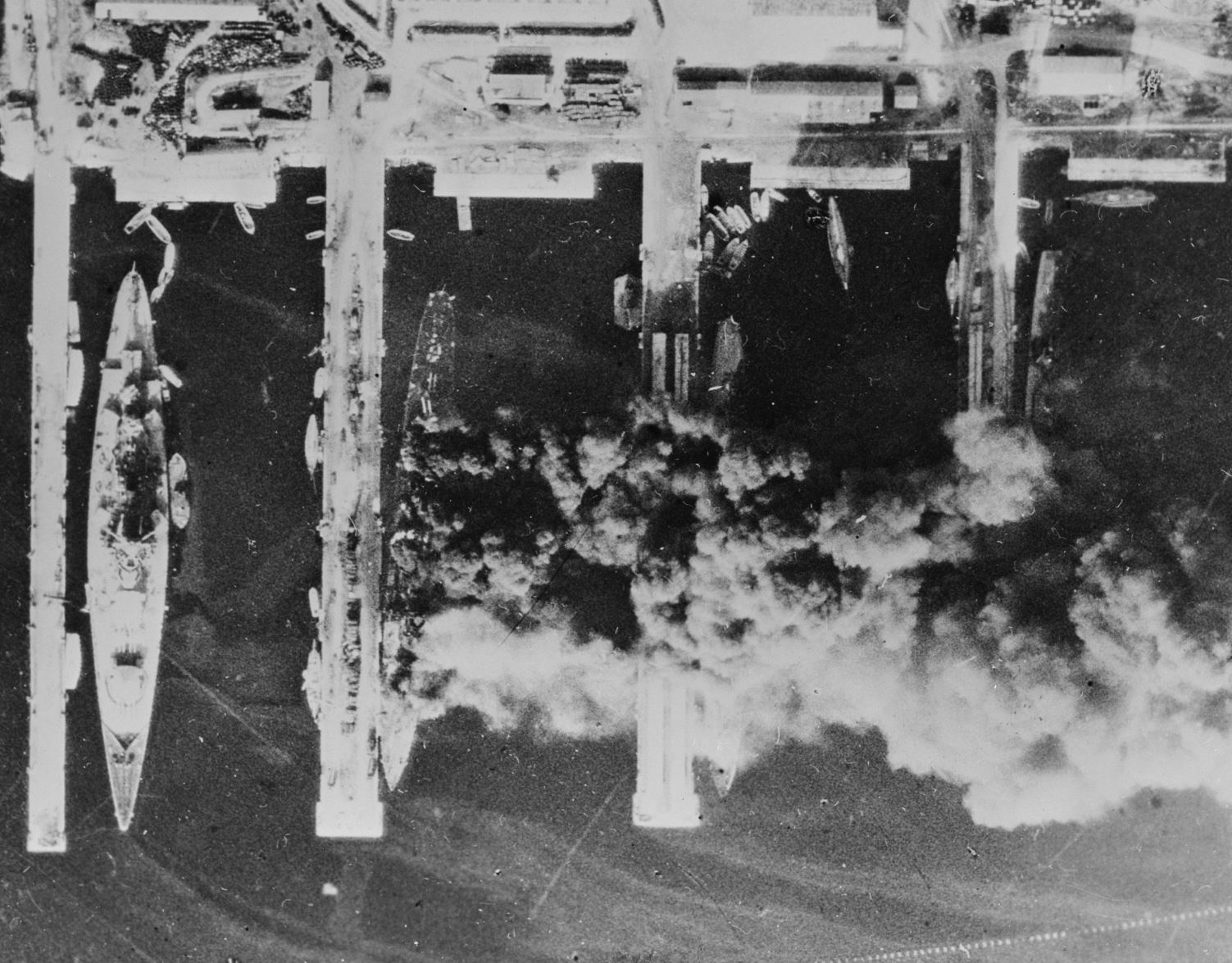

La plus grande partie de la flotte française a été sabordée à Toulon le sur l’ordre de l’Amirauté, en réaction à l’opération Lila consistant à la capture de la flotte du régime de Vichy par le Troisième Reich. Près de 90 % de la flotte française stationnée dans la base navale de Toulon est détruite ; quelques rares unités appareillèrent, échappant tant au sabordage qu’à la capture par les forces de l’Axe.

L’opération a été un échec relatif pour l’Axe. Elle a été saluée par les Alliés, méfiants de la neutralité ambiguë de Vichy. Le sabordage a scellé la disparition de la capacité militaire de Vichy, le refus du régime de s’engager du côté des Alliés, mais aussi son incapacité à satisfaire toutes les exigences de l’occupant allemand.

27 novembre 1950 : début de la bataille du réservoir Chosin en Corée.

La bataille du réservoir de Chosin est une bataille décisive pendant la guerre de Corée, opposant du au l’Armée des volontaires du peuple chinois aux forces des Nations unies.

***

Dans les heures précédant l’aube du , sous le couvert d’une formidable attaque d’artillerie, 135 000 Nord-Coréens franchirent la frontière entre les deux Corées. Le gouvernement nord-coréen prétexta que des troupes commandées par le « traître et bandit » Syngman Rhee avaient traversé le 38e parallèle, et que par conséquent le Nord avait été obligé de riposter « à une grave provocation des fantoches de Washington », selon les termes du quotidien communiste français L’Humanité du lendemain.

Dans les heures précédant l’aube du , sous le couvert d’une formidable attaque d’artillerie, 135 000 Nord-Coréens franchirent la frontière entre les deux Corées. Le gouvernement nord-coréen prétexta que des troupes commandées par le « traître et bandit » Syngman Rhee avaient traversé le 38e parallèle, et que par conséquent le Nord avait été obligé de riposter « à une grave provocation des fantoches de Washington », selon les termes du quotidien communiste français L’Humanité du lendemain.

L’attaque nord-coréenne est dévastatrice. Les deux tiers au moins de la petite armée sud-coréenne (à peine 38 000 hommes répartis sur 4 divisions d’infanterie) sont alors en permission, laissant la Corée du Sud largement désarmée. Les Nord-Coréens attaquent en plusieurs endroits stratégiques, parmi lesquels Kaesong, Chunchon, Uijongbu, et Ongjin. En quelques jours, les forces sud-coréennes, largement surpassées en nombre et en puissance de feu, cèdent et battent en retraite. Tandis que l’attaque au sol progresse, l’armée de l’air nord-coréenne bombarde l’aéroport de Gimpo à Séoul où se trouvent les 22 avions de liaison et d’entraînement de l’aviation sud-coréenne. Séoul est prise dans l’après-midi du 28 juin 1950 et Osan, Pyongtaek, Cheonan et Daejeon défendus par les Américains tombent début juillet. L’établissement d’un périmètre de défense réduit autour du port de Busan permet de stopper in extremis les forces armées nord-coréennes.

***

En septembre 1950, les forces des Nations unies contre-attaquent et parviennent à reprendre Incheon et Séoul. Elles s’emparent ensuite de Pyongyang et font refluer les troupes de l’Armée populaire de Corée jusqu’au réservoir de Chosin, position montagneuse située dans la province de Hamgyong du Sud, non loin de la frontière chinoise. La guerre de mouvement paraissait alors terminée. Ne voyant d’autre possibilité de retournement du conflit, la Chine communiste diligente l’intervention massive d’une Armée des volontaires du peuple chinois au secours d’une Corée du Nord au territoire singulièrement réduit.

La bataille débute le , alors que les températures au Chosin sont très froides en cette période de l’année. 17 jours de bataille acharnée s’ensuivent entre forces des Nations unies, sous commandement du major-général Edward Almond, et forces de la Chine communiste sous commandement de Song Shi-Lun. Encerclées par 67 000 soldats chinois, les forces onusiennes battent en retraite tout en infligeant de lourdes pertes aux forces communistes. L’évacuation du 10e corps (composé de la 1re division de Marines, 3e division d’infanterie et de la 7e division d’infanterie légère) à partir du marque la fin de la bataille et le retrait complet des forces onusiennes de Corée du Nord.