La rubrique CHRONICORUM BELLI réalisée en grande partie avec le contenu de l’encyclopédie libre en ligne WIKIPEDIA (licence CC BY-SA 4.0) avec des éléments de recherche sur le NET ajoutés par TB. Si vous souhaitez ajouter des éléments (documents PDF, références à des livres, des vidéos, des documents audio, etc.) vous pouvez les envoyer à l’adresse suivante : contact[@]theatrum-belli.com. Bonne lecture.

26 novembre 1741 : prise de Prague.

Dans le cadre de la guerre de succession d’Autriche, le futur maréchal de Saxe est envoyé par Louis XV en renfort auprès de l’Electeur de Bavière. Maurice de Saxe assiège Prague lorsqu’il apprend qu’une armée autrichienne arrive sur ses arrières. Risquant d’être pris en tenaille, il ordonne tout simplement la prise immédiate de Prague sous peine d’être écrasé. A la nuit tombée, un « commando » escalade les remparts profitant d’une attaque de diversion de l’Electeur de Bavière. Le lieutenant-colonel Chevert et le sergent Jacob Pascal avec quelques grenadiers neutralisent les sentinelles et abattent le pont-levis par lequel s’engouffre la cavalerie de Maurice de Saxe. Prague restera française jusqu’en janvier 1743, date à laquelle la garnison restante se rendra aux Prussiens avec les honneurs.

26 novembre 1812 : bataille de la Bérézina.

La bataille de la Bérézina, également appelée passage de la Bérézina ou bataille de Borissov, eut lieu du 26 au près de la rivière Bérézina, aux alentours de la ville de Borissov dans l’actuelle Biélorussie, entre l’armée française de Napoléon 1er et les armées russes de Mikhaïl Koutouzov, de Wittgenstein et de Tchitchagov, durant la retraite de Russie qui marque la fin de la campagne de 1812.

***

Cinq mois après le franchissement du Niémen le , la Grande Armée bat en retraite et se trouve devant une rivière marécageuse, la Bérézina. Les armées russes comptent sur cet obstacle naturel pour bloquer l’armée de Napoléon et ainsi l’anéantir.

Cinq mois après le franchissement du Niémen le , la Grande Armée bat en retraite et se trouve devant une rivière marécageuse, la Bérézina. Les armées russes comptent sur cet obstacle naturel pour bloquer l’armée de Napoléon et ainsi l’anéantir.

La retraite de Napoléon se fait dans de mauvaises conditions. L’hiver n’est pas précoce, la rivière n’est pas entièrement gelée. Exposée sur son flanc aux coups de l’armée de Wittgenstein, poursuivie par celle de Mikhaïl Koutouzov, et bloquée par la Bérézina dont l’armée de Pavel Tchitchagov maîtrise le pont de Borissov depuis la veille, la Grande Armée se trouve, le au matin, dans une situation désespérée.

Le 23 novembre, les Russes attendent les Français à Borissov. Napoléon décide d’y organiser une manœuvre de diversion pour permettre le franchissement de la Bérézina 15 km en amont, face au village de Stoudienka, où le général Corbineau a identifié un passage possible. À cet endroit, la largeur de la rivière n’est que de 20 m et sa profondeur est de l’ordre de 2 m.

Le succès de l’opération passe par la très rapide construction de deux ponts à Stoudienka. Travaillant dans l’eau glacée les 26, 27, 28 novembre, les pontonniers néerlandais du général Jean-Baptiste Éblé utilisent le bois de l’enclos paroissial de l’église en bois de Stoudienka pour réaliser et entretenir ces deux ouvrages que la Grande Armée franchit le 26, dès 13 h, malgré l’opposition des trois armées russes.

Dans la nuit, Tchitchagov se rend compte de la manœuvre mais ne peut intervenir immédiatement. Lui, Wittgenstein et l’avant-garde de Koutouzov prennent l’offensive le 28 vers 8 heures du matin.

Le maréchal Victor, avec 10 000 hommes, défend toute la journée les hauteurs de Stoudienka face à l’armée de Wittgenstein, dont les effectifs se renforcent à mesure que le temps passe. Fournier emmène 800 cavaliers à la charge à de multiples reprises pour repousser la cavalerie et l’infanterie russes. Alors que la traversée s’achève, la nuit interrompt les combats et Victor en profite pour passer à son tour sur la rive droite. Ce même jour (28 novembre), Tchitchagov attaque sur le côté droit. Là, la bataille se déroule dans une forêt de pins et se poursuit toute la journée du 28 : les maréchaux Oudinot et Ney à la tête de 18 000 vétérans dont 9 000 Polonais commandés par les généraux Józef Zajączek, Jean-Henri Dombrowski et Karol Kniaziewicz, culbutent les troupes de Tchitchagov qui se replie sur Bolchoï Stakhov, et font 1 500 prisonniers russes, ce qui permet à la Grande Armée de passer le fleuve. Pour que cette armée puisse se replier, le 126e régiment d’infanterie de ligne se sacrifie volontairement pour permettre aux éléments qui n’ont pas encore traversé de le faire, il n’y aura que quelques survivants.

Plus tard, alors que le gros de l’armée a déjà franchi la Bérézina, de nombreux retardataires sont encore sur l’autre rive. Éblé envoie plusieurs fois dire autour des bivouacs que les ponts vont être détruits dès l’aube du 29 pour protéger la retraite. Des voitures sont incendiées pour convaincre les retardataires de l’urgence à traverser, mais la plupart des traînards, épuisés, restent sourds à ces injonctions, préférant attendre le jour, voire être faits prisonniers.

Après avoir autant que possible reporté l’échéance, les deux ponts sont incendiés sur l’ordre de Napoléon entre 8 h 30 et 9 h. La rive gauche de la Bérézina offre alors le spectacle tragique d’hommes, de femmes et d’enfants se précipitant à travers les flammes des ponts ou tentant de traverser la rivière à la nage.

Parmi les 400 hommes qui ont construit les ponts, seuls le capitaine George Diederich Benthien, commandant des pontonniers, le sergent-major Schroeder et six de leurs hommes survivront à la bataille.

Les cosaques russes, trouvant le passage libéré après le départ de Victor, arrivent à 9 h 30. Ils s’emparent du matériel abandonné par la Grande Armée et font de nombreux prisonniers (les Russes prendront en tout environ 10 000 prisonniers).

Même si la Grande Armée, grâce à cette victoire militaire, évite l’anéantissement, sa situation est critique après le passage de la Bérézina. Il n’y a guère plus que quelques milliers de soldats en état de combattre (surtout des grenadiers de la Vieille Garde), alors qu’environ 50 000 traînards se replient sur Vilnius. Lors de la bataille, les soldats français et polonais ont fait preuve d’une grande bravoure et d’un esprit de sacrifice : malgré leur supériorité numérique et leurs initiatives, les Russes n’ont pas réussi à anéantir l’armée impériale éprouvée par la retraite. Les formations combattantes, l’état-major et l’artillerie de la Grande Armée ont franchi la Bérézina, mais ce succès militaire a coûté de nombreuses pertes, évaluées à environ 45 000 morts ou prisonniers.

—

26 novembre 1849 : fin du siège de Zaatcha (Algérie).

Le siège de Zaatcha s’est déroulé du au , à Zaatcha (Algérie), opposant les troupes françaises du général Émile Herbillon, aux combattants arabes et berbères du Cheikh Ahmed Bou Ziane (Bû Ziyân). L’affrontement s’achève par la prise du fort ainsi que par le massacre des prisonniers par les Français. Il en est résulté environ 3 000 morts des deux camps, chacun des deux s’illustrant en atrocités.

***

Au sud du Constantinois, entre le nord du Sahara et le pied des Aurès, dans le cercle de Biskra, la région des Zibans est l’un des passages entre l’Afrique centrale et la côte. À l’époque de la bataille, de nombreuses tribus nomades du Tell algérien y coexistent avec des habitants sédentaires, les premières pratiquant souvent le brigandage au détriment des seconds.

Le village fortifié de Zaatcha est situé au nord-ouest de l’oasis, entouré de tous côtés de palmiers. Les sentiers qui mènent à la ville sont resserrés entre des murs qui enclosent des jardins à des hauteurs différentes.

Il est difficile à prendre. En 1833, déjà, Ahmed Bey avait soumis la région insurgée, à l’exception, justement, de l’oasis de Zaatcha. En 1844, l’émir Abdelkader échoue aussi devant Zaatcha. L’oasis acquiert une réputation d’inviolabilité.

Les villages de Lichana et de Farfar sont très proches, dans la forêt. L’oasis de Tolga est voisine.

***

Le duc d’Aumale investit Biskra, capitale régionale de la région des oasis (« zibans », en berbère), en 1844 ; la même année, la garnison française y est massacrée.

Le duc d’Aumale investit Biskra, capitale régionale de la région des oasis (« zibans », en berbère), en 1844 ; la même année, la garnison française y est massacrée.

En , Thomas Robert Bugeaud démissionne de ses fonctions de gouverneur général de l’Algérie, mettant ainsi un terme à une période d’extension de la conquête du pays.

Le , l’émir Abdelkader se rend au pouvoir français. Le bey de Constantine, Ahmed Bey, réfugié dans le massif de l’Aurès depuis 1837, passe également un accord avec les Français, en 1848. Cela ne met pas fin aux révoltes.

Après 1848, cinq gouverneurs se succèdent en Algérie, en sept mois.

Le général Émile Herbillon vient de prendre le commandement de la province (1848). En Algérie depuis dix années, c’est un officier mesuré et soucieux du maintien des équilibres. En témoigne son action au poste de Guelma, de 1838 à 1843.

Ahmed Bouziane, originaire sans doute de Bordj Oulad Arouz petit village de la vallée de l’Oued Abdi dans l’Aurès selon le lieutenant Seroka, prédicateur religieux, marabout était le cheikh de Zaatcha sous l’émirat d’Abdelkader. Remplacé dans ce poste, déçu dans ses ambitions personnelles, se disant inspiré de visions divines, y compris celles du prophète, il proclame, début 1849, la guerre sainte, le djihad. Il mobilise les villages pour soulever des combattants en vue de la prise de Biskra. Il prophétise que les chrétiens seront rapidement défaits.

Il se fixe avec sa famille (une femme, une fille, deux fils) dans le village de l’oasis de Zaatcha, à trente-cinq kilomètres au sud-ouest de Biskra, dans la région des Zibans. Le village de Zaatcha fait partie du groupe d’oasis de Zab-Dahri, dont les palmeraies appartiennent à des propriétaires fonciers membres de tribus influentes. Décrit comme l’homme le plus riche de Zaatcha, intelligent et organisateur, Bouziane prétexte l’augmentation de la taxe sur les palmiers (la lezma) pour débuter l’insurrection des Zibans.

Le , pour mettre fin au mouvement de révolte, le lieutenant des affaires arabes, Joseph Adrien Seroka, tente de capturer Bouziane ; l’agitateur se dérobe et l’officier français s’extrait de justesse de Zaatcha, manquant de peu d’être décapité.

Le 2e régiment étranger d’infanterie, en tournée de police entre Batna et Sétif, part pour l’oasis de Zaatcha.

Le plus proche, le colonel Carbuccia arrive avec le 1er bataillon de la Légion étrangère et le 3e bataillon d’infanterie légère d’Afrique (3e BILA) le devant le village fortifié de Zaatcha. Il dispose d’environ neuf cents hommes. Bouziane a rassemblé alors environ six cents combattants, en vue de développer une insurrection. Désobéissant aux ordres donnés par le général Émile Herbillon, l’audacieux Carbuccia engage aussitôt le combat. L’armée française bouscule ses ennemis. Son chef décide de les poursuivre dans le village. Mais l’oasis se révèle un dédale de murets et de plantations, peu propice au combat ; de plus, une muraille crénelée cernée d’un fossé de sept mètres de largeur et de trois mètres de profondeur, rempli d’eau, barre la route de Zaatcha. Les troupes françaises ont l’habitude de combattre en plaine ou en montagne. Carbuccia n’a d’autre option que de commander le repli, tout aussi difficile que l’assaut. Faute de préparation, Carbuccia réalise tardivement que la configuration de la place la rend particulièrement difficile à prendre. Une oasis ainsi que ses constructions posent des difficultés militaires spécifiques. Les soldats français blessés sont alors achevés impitoyablement à l’arme blanche par les troupes de Bouziane.

Simultanément, une colonne de nomades rebelles marchant vers Zaatcha est battue à Seriana par le commandant Emmanuel Gaillard de Saint-Germain, tué dans la bataille. Le colonel Carbuccia rend compte et demande alors des renforts. L’assaut a fait trente-deux morts français. La défaite française mobilise et fanatise de nouveaux insurgés.

Le , presque trois mois plus tard, ayant laissé fort à propos passer les chaleurs de l’été, le général Herbillon prend personnellement la tête des opérations ; il rejoint l’oasis avec un corps expéditionnaire de 4 000 hommes. Il apporte du matériel de siège.

Appuyé par l’artillerie, le 2e Étranger, de nouveau conduit par Carbuccia, enlève alors un groupe de maisons au nord de la palmeraie, la Zaouïa, qui contient une précieuse fontaine. Les soldats installent des canons, mais sans parvenir à tenir sous le feu ennemi.

Le colonel du génie, Mathieu Petit, est grièvement blessé au bras dans l’opération, alors qu’il ajustait une nouvelle batterie. Le lieutenant Seroka qui participe à l’assaut du , est blessé par la même balle. Évacué à Biskra, amputé du bras, Petit y meurt le . Les moyens mobilisés par le siège de Rome compliquent son remplacement. L’absence d’officier supérieur du génie (Mathieu Petit est polytechnicien) bloque considérablement les opérations.

Les soldats s’aventurent dans le dédale des jardins et sont bientôt défaits. Les combattants arabes et berbères mutilent affreusement les blessés, comme l’adjudant Davout.

Les troupes françaises construisent alors, trop sommairement, des ouvrages de siège afin de percer une brèche dans les murs du ksar de Zaatcha. Le , les sapeurs donnent l’assaut, appuyés et suivis par les légionnaires et le 43e régiment d’infanterie de ligne. C’est l’échec. Mal comblés, les fossés sont pratiquement infranchissables ; les maisons du village sont minées.

Les assaillants subissent de lourdes pertes et sont repoussés par des défenseurs bien protégés. Les femmes combattantes de Zaatcha achèvent des blessés français en les attachant à des palmiers. Les insurgés arabes tranchent les têtes des soldats français tués à Zaatcha, les transportant dans les villages voisins pour les montrer aux habitants « afin de les exciter à la révolte ».

La contre-attaque des insurgés ne parvient pas à écarter l’armée française, qui conserve sa position ; les troupes françaises repoussent sans cesse des colonnes indigènes venues porter secours aux assiégés, qui font désormais figures de héros. Mal encerclée, Zaatcha est sans cesse approvisionnée et renforcée en nouveaux combattants, durant les nuits. L’approvisionnement et les communications des troupes françaises sont fragiles ; les convois sont sans cesse harcelés par les populations du Tell.

Près de six cents soldats des troupes françaises sont morts, à cette date. Leurs conditions de vie, comme assiégeants, sont éprouvantes. Ils sont épuisés. Le général Herbillon fait abattre dix mille palmiers, toute la richesse de l’oasis, les arbres servaient de postes de tir aux rebelles de Zaatcha. Novembre est l’époque de la récolte des dattes.

Le , le colonel Canrobert, très apprécié par l’armée d’Afrique, arrive d’Aumale avec deux bataillons de zouaves. Canrobert se bat en Algérie depuis 1833. À Bou Saâda, sa route vers Zaatcha est bloquée par plusieurs milliers de combattants ennemis : il les écarte en leur déclarant que les zouaves apportent la peste ; il s’agit du choléra.

Le 12, arrive le 8e bataillon de chasseurs à pied, ce qui porte la garnison des assiégeants à 7 000 hommes. Le choléra des zouaves de Canrobert tue tout autant que l’ennemi. « Dans les différentes invasions du choléra en Afrique, les Zibans avaient été épargnés. Il n’en fut pas de même cette fois. Arrivé avec nos troupes, le fléau se répandit bientôt dans les oasis et y fit de grands ravages ; surtout à Biskra, où les premières victimes furent nos malheureux blessés. »

Pierre-Napoléon Bonaparte fait brièvement partie des nouveaux arrivants.

Dans la nuit du 10 au , se déroulent des escarmouches près de Farfar. Les combattants s’arrachent les blessés français.

Le , deux nouveaux officiers du Génie remplacent le défunt colonel Petit, tué le . Les travaux de génie reprennent activement.

Le , la cavalerie française défait le campement de l’Oued-Djedi et s’empare de troupeaux. L’armée retrouve de la nourriture.

Le , la progression des travaux de sape permet de placer des pièces d’artillerie en batterie. Les tours de Zaatcha tombent ; mais le fort est toujours renforcé en combattants.

Le , les rebelles arabes créent un effet de surprise : ils profitent de la relève des sentinelles pour attaquer les tranchées françaises. Les combattants berbères et les femmes de Zaatcha se ruent dans les tranchées à l’arme blanche « avec une cruauté effrayante ». Les assaillants décapitent un chasseur à pied et lui coupent les poignets. Plusieurs autres soldats français sont, de nouveau, sauvagement décapités. Les chasseurs à pied, renforcés par les tirailleurs algériens du commandant Bourbaki repoussent les assaillants dans un sanglant corps à corps.

Après cette escarmouche nocturne, les rebelles mutilent et massacrent les soldats français blessés, enlevés durant la nuit. Sur les remparts, les défenseurs de Zaatcha exposent les têtes tranchées des soldats de l’armée d’Afrique.

Le , le général Herbillon somme les assiégés de se rendre, les informant ainsi de l’imminence de l’assaut. Sans succès. Bouziane fait décapiter ceux de ses proches favorables à la reddition.

Le , les extrémités des tranchées atteignent les fossés. Leur comblement peut débuter efficacement. Dans la nuit du 25 au , trois brèches sont enfin ouvertes dans la muraille ; le fossé est mieux comblé.

Les troupes sont reposées de l’attaque du . Le général Herbillon redoute de subir davantage les pluies automnales, déjà abondantes.

Le matin du est celui de l’assaut décisif. « A l’aube du jour, nos hommes se levèrent à petit bruit, et se formèrent silencieusement à leurs rangs de marche. Le colonel Canrobert, qui devait monter à l’assaut le premier, se fit désigner les plus braves dans sa colonne pour avoir l’honneur de l’accompagner. Il se forma ainsi une petite escorte de seize hommes, avec laquelle il devait se présenter à découvert aux premiers coups. »

À sept heures du matin, le , trois colonnes de trois cents hommes chacune, aux ordres des colonels Canrobert, de Barral et de Lourmel, donnent l’assaut simultanément. Les tirailleurs du commandant Bourbaki font diversion et coupent les routes de renforts éventuels vers Zaatcha, aidés par les troupes locales du caïd de Biskra, Si-Mohamed-Skrir, neveu du cheikh El-Arab. Les tranchées restent sous la garde du 43e de Ligne. Bouziane conduit la prière et demande aux rebelles de se battre jusqu’à la mort. « Le signal est donné. La charge sonne. La colonne d’attaque de droite, composée de deux bataillons de zouaves, du 5e bataillon de chasseurs à pied, de cent hommes d’élite du 16e de ligne et de trente sapeurs du génie, s’élance sur la brèche. Le colonel Canrobert des zouaves marche en tête de cette colonne. Quatre officiers, seize sous-officiers ou soldats de bonne volonté l’accompagnent. Deux de ces officiers sont tués (MM. Toussaint et Rosetti des spahis) ; deux sont blessés (MM. Besson de l’état-major et Dechard des zouaves) ; sur seize soldats douze sont tués ou blessés. L’élan irrésistible de cette colonne contribua puissamment à la prise de la ville, » selon le commentaire repris dans le livret du salon de 1857 pour présenter le tableau Prise d’assaut de Zaatcha, de Jean-Adolphe Beaucé, illustrant le présent article.

L’assaut est sanglant, les ruelles étroites et encaissées favorisent les défenseurs. Les soldats français se rendent maîtres du village, puis de ses terrasses. Ils sont criblés de balles depuis les maisons fortifiées. Les combats dans les rues étroites s’avèrent effectivement impitoyables et meurtriers. La résistance de Zaatcha ne cesse pas avec la prise du village fortifié ; les rebelles refusent de se rendre. Les combats se déroulent cette fois maison par maison. Les soldats français cherchent Bouziane.

Ce dernier quitte sa demeure du centre ville, accolée à la mosquée ; il se réfugie dans celle de l’ancien cheikh Ali-ben-Azoug, son successeur, près de la porte de Farfar. C’est une solide maison fortifiée, défendue par plus d’une centaine de combattants. Les tirs sont incessants. Les canons sont inutiles : les servants d’artillerie sont tués sur leurs pièces. Il faut trois mines pour faire écrouler un pan de mur de cette maison. Le Poittevin de La Croix-Vaubois, capitaine au régiment de zouaves au moment de l’attaque, fait le récit des événements : « Je parvins à disposer deux sacs de poudre et à y adapter une mèche à laquelle le feu fut mis. Au bout de deux minutes, une effroyable détonation se fit entendre, abîmant une partie de la maison dans laquelle je me précipitai avec mes hommes. Ce qui s’y trouvait fut passé à la baïonnette. Il y eut un mètre de cadavres. — Quelques Arabes parvinrent à gagner la terrasse ; mais, là, le commandant de Lavarande les attendait. Parmi eux, on reconnut Bou-Zian, le chef des révoltés, le cherif Si-Moussa-ben-Ahmed et quelques meneurs influents qui furent décapités. »

C’est l’assaut ultime contre les occupants, avec une fusillade suivie d’un violent corps-à-corps à la baïonnette. Cerné puis identifié, Bouziane est donc finalement capturé. « « Voilà Bou-Ziane ! » s’écrie le guide. Aussitôt, le commandant se jeta sur lui et empêcha ses soldats de faire feu. « Je suis Bou-Ziane », telle fut la seule parole du prisonnier, puis il s’assit à la manière arabe et se mit à prier. M. de Lavarande lui demanda où était sa famille. Sur sa réponse, il envoya l’ordre de la sauver, mais il était trop tard. M. de Lavarande avait envoyé prévenir le général Herbillon que Bou-Ziane était entre ses mains. « Faites-le tuer», telle fut la réponse. » Bouziane déclare : « Vous avez été les plus forts, Dieu seul est grand, que sa volonté soit faite. »

Il est alors fusillé, puis décapité. Son fils Hassan Bouziane et son lieutenant, le hajj Si-Moussa Eddarkaoui connaissent le même sort. Dans le récit du général Herbillon, Hassan Bouziane s’enfuit et est décapité par les goums du cheikh El-Arab.

Malgré la mort de Bouziane et celles des chefs rebelles, les tirs continuent contre les soldats français, toute la journée du . Ils proviennent des différentes maisons du village. Les soldats ne peuvent entrer dans les maisons sans risque. Pour mettre fin aux combats sans risquer davantage leurs vies, les sapeurs du génie minent les maisons une à une, pour les détruire avec leurs occupants. « La mine, en faisant sauter une maison, lança dans les airs une petite fille de sept ans d’une beauté remarquable. Elle retomba évanouie sur le sol. On la croyait morte mais un zouave s’apercevant qu’elle respirait encore, prit soin d’elle, la rappela à la vie, et l’enveloppa dans son capuchon. Un commandant adopta cette petite infortunée qui n’avait plus ni parents ni asile. »

Beaucoup d’assiégés meurent alors sous les décombres des explosions ; les maisons sont détruites. Le cheikh Bouziane, son fils Hassan ainsi que Si-Moussa, capturés par les zouaves du commandant Lavarande, sont donc exécutés sur ordre du général Herbillon. Leurs trois têtes seront par la suite exposées à Biskra, sur la place du marché. Cet acte se donne pour principal objectif de faire taire la rumeur de leur invulnérabilité et de faire cesser la rébellion dans la région. Les français veulent également éteindre la rumeur de survie de Bouziane, laquelle indique qu’il se serait enfui en rejoignant Tolga.

La prise de Zaatcha s’illustre numériquement par la mort de plus de 1 500 soldats (morts et blessés) de l’armée d’Afrique, français, arabes ou berbères et de ses alliés locaux, et au moins autant de combattants opposés, arabes ou berbères, soit sans doute environ 3 000 morts au total. La seule journée du coûta aux vainqueurs 43 tués et 175 blessés.

Au cours de ce siège de cinquante-deux jours, les principaux combats se sont déroulés du au . Les lourds travaux de génie, indispensables à la percée des murailles et à un assaut réussi, se sont activés à partir du . L’armée d’Afrique a découvert et tiré les leçons des combats en oasis. Zaatcha, réputée invincible, est vaincue.

Tous les rebelles concentrés à Zaatcha sont tués au combat, y compris les femmes combattantes. Seuls une demi-douzaine d’insurgés a été épargnée soit « quelques femmes et un aveugle ». L’essentiel des enfants et les vieillards avait été éloigné de la ville, ne pouvant pas combattre. 800 cadavres visibles de combattants arabes sont recensés dans les ruines, appartenant à vingt-cinq tribus, oasis ou villages de la région ; le nombre de morts étant certainement supérieur, une bonne partie des corps se trouvant sous les décombres des maisons. La dysenterie et le choléra ont fait des ravages dans les deux camps.

La palmeraie, de plusieurs milliers d’arbres, a été abattue durant les préparatifs de percée des murailles, privant l’oasis de sa principale ressource : les dattes. Les cadavres n’étant pas enlevés, les odeurs sont pestilentielles.

L’assaut passé, l’armée d’Afrique achève la destruction totale du fort. Puis, l’oasis voisine de Naarha, qui a fourni des combattants à Zaatcha, fait l’objet d’une attaque française le . L’oasis de Zaatcha restera en ruines, les palmiers seront replantés. Le ksar voisin de Lichana demeurera jusqu’à sa ruine, en 1969.

Compte tenu de la dimension religieuse donnée à sa lutte par Bouziane, ainsi que de la longue durée de l’insurrection (pratiquement toute l’année 1849), la chute de Zaatcha provoque une grande stupeur. Dès le lendemain de la victoire française, les premières tribus se présentent au général Herbillon pour faire leur soumission, l’aman. Les troupes françaises rejoignent Biskra, qu’elles quittent le 1er .

Le général Herbillon demande le retour de Carbuccia en France, le rendant responsable d’une partie des déboires militaires devant l’oasis. Il rentre lui-même en métropole début 1850 et fait paraître La relation du siège de Zaatcha en 1863, sous-titrée : « insurrection survenue dans le sud de la province de Constantine ». Il cherche notamment à se défendre de la longueur du siège.

Les oasis de Laghouat () et de Touggourt () deviendront également des lieux d’affrontements entre rebelles et armée d’Afrique.

26 novembre 1851 : mort à 82 ans du maréchal Jean-de-Dieu-Soult.

Jean-de-Dieu Soult, 1er duc de Dalmatie, né le à Saint-Amans-la-Bastide, aujourd’hui Saint-Amans-Soult (Tarn), où il est mort le , est un militaire et homme d’État français.

Fils de notaire, il s’engage dans l’armée royale à 16 ans et connaît une ascension fulgurante sous la Révolution française : sous-lieutenant en 1792, il est général de brigade deux ans plus tard, puis de division en 1799. Il participe dans l’intervalle à de nombreuses batailles au cours desquelles il fait preuve de courage et de talent. Élevé à la dignité de maréchal d’Empire le , il est considéré par Napoléon, après la bataille d’Austerlitz (1805) à laquelle il contribue de manière décisive, comme « le premier manœuvrier de l’Europe ». Après s’être distingué à Iéna, Eylau et Heilsberg de 1806 à 1807, il est affecté l’année suivante dans la péninsule Ibérique, où il demeure presque sans interruption jusqu’en 1814. Il y remporte des succès majeurs comme la bataille d’Ocaña en 1809, mais rencontre davantage de difficultés face à l’armée anglo-portugaise du général Wellington qui lui inflige plusieurs défaites. Dans les derniers mois de l’Empire, c’est à lui que revient la tâche de défendre pied à pied la frontière française des Pyrénées. Il est également chef d’état-major de Napoléon à la bataille de Waterloo en 1815.

Fils de notaire, il s’engage dans l’armée royale à 16 ans et connaît une ascension fulgurante sous la Révolution française : sous-lieutenant en 1792, il est général de brigade deux ans plus tard, puis de division en 1799. Il participe dans l’intervalle à de nombreuses batailles au cours desquelles il fait preuve de courage et de talent. Élevé à la dignité de maréchal d’Empire le , il est considéré par Napoléon, après la bataille d’Austerlitz (1805) à laquelle il contribue de manière décisive, comme « le premier manœuvrier de l’Europe ». Après s’être distingué à Iéna, Eylau et Heilsberg de 1806 à 1807, il est affecté l’année suivante dans la péninsule Ibérique, où il demeure presque sans interruption jusqu’en 1814. Il y remporte des succès majeurs comme la bataille d’Ocaña en 1809, mais rencontre davantage de difficultés face à l’armée anglo-portugaise du général Wellington qui lui inflige plusieurs défaites. Dans les derniers mois de l’Empire, c’est à lui que revient la tâche de défendre pied à pied la frontière française des Pyrénées. Il est également chef d’état-major de Napoléon à la bataille de Waterloo en 1815.

Au retour de la monarchie, Soult traverse d’abord une période d’exil, mais finit par rentrer en grâce et entame une carrière politique importante, notamment sous la monarchie de Juillet. Ministre de la Guerre, il est le principal instaurateur de la Légion étrangère en 1831. Par trois fois chef du gouvernement, il détient le record de longévité à ce poste (9 ans, 3 mois et 17 jours, dont 6 ans, 10 mois et 20 jours en continu). En 1847, il reçoit du roi Louis-Philippe le titre unique de « maréchal général de France ». Il est, avec Davout, Lannes, Masséna et Suchet, un des seuls maréchaux capables de diriger une armée en l’absence de l’Empereur, mais aussi un individu cupide, pillard en temps de guerre et à la loyauté politique changeante.

26 novembre 1851 : bombardement de Salé (Maroc).

Le bombardement de Salé est une attaque navale lancée entre les 26 et par la République française, contre la ville marocaine de Salé, en réponse au pillage d’un navire de marchandises français par des habitants de la ville, et au refus de remboursement de la part du sultan Moulay Abderrahmane. Pendant sept heures d’affrontements, l’artillerie marocaine de Salé soutenue par celle de Rabat et dirigée par le pacha Mohammed Ben Abdelhadi Zniber subit d’importants dégâts. L’escadre française commandée par le contre-amiral Louis Dubourdieu bombarde la ville jusqu’au lendemain en détériorant sérieusement les infrastructures de la ville, dont la Grande Mosquée qui est gravement touchée. Les pertes françaises sont minimes, le Henri IV et le Sané sont endommagés et comptent 4 morts et 18 blessés, tandis que les pertes marocaines sont de l’ordre de 18 à 22 tués, dont les deux tiers sont des civils. L’issue de l’affrontement, bien qu’étant indécise à la suite du retrait des forces françaises, est revendiquée comme une victoire par chacun des belligérants.

***

Après l’invasion française de l’Algérie, Abd el-Kader prend les armes contre la France et sollicite l’aide du sultan Abderrahmane du Maroc, qui y répond favorablement, déclenchant la guerre franco-marocaine (1844). La France décide de punir le Maroc, et envoie sa flotte bombarder la ville de Tanger le . La ville et ses défenses sont, en grande partie, détruites. La flotte française bombarde ensuite Essaouira puis occupe l’île de Mogador. Entre-temps, l’armée française défait la cavalerie marocaine, commandée par Mohammed ben Abderrahmane, fils aîné du sultan, lors de la bataille d’Isly, le . Le sultan demande la paix et le traité de Tanger (1844) est signé en octobre 1844. Les conséquences morales de la défaite sont particulièrement dures pour les Marocains. En effet, outre le fait que les Marocains n’avaient plus perdu de guerres contre les Européens depuis près de deux siècles, la faiblesse de l’armée marocaine est mise en évidence. La défaite provoque un important désordre dans tout le pays et une révolte à Rabat, tandis qu’à Salé, le président des chorfas envoie une lettre au Sultan, se plaignant que les habitants manquent d’armes et de munitions pour la défense de la ville « contre les infidèles ». Le contexte politique de l’Empire chérifien est donc tendu.

En France, la colère contre le Maroc ne fait qu’augmenter. Une série d’incidents mène à la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays en octobre 1849. Parmi les incidents, on peut citer celui du meurtre du courrier chargé d’affaires de France dans une prison du pays. Le nombre des incidents frontaliers est en augmentation notable. C’est à partir de cette date qu’est formé le projet colonial concernant une expédition militaire au Maroc.

Pendant sept ans, entre 1845 et 1851, le Maroc souffre également d’une grave crise agricole causée par une longue sécheresse provoquant de mauvaises récoltes. Dans le pays, et dans toute l’Afrique du Nord, les gens souffrent et les prix du blé et de l’orge atteignent une hauteur sans précédent. 1850 est l’année la plus meurtrière. Dans la ville de Salé, comme partout en Afrique du Nord, des gens meurent de faim. Cette crise agricole et la volonté de la France de défendre ses intérêts et de se venger de plusieurs affaires vont conduire au bombardement de Salé.

***

Le 1er, un navire de marchandises français de 98 tonneaux, chargé notamment de blé et commandé par le capitaine Jouve, allant de Gibraltar à Rabat, chavire devant les côtes salétines. Une opération de sauvetage permet de sauver quelques tonnes de marchandises, débarquées puis stockées provisoirement à Salé. Le lendemain, une centaine d’habitants de la ville en profitent pour piller la cargaison. Mohammed Ben Abdelhadi Zniber, pacha de Salé, met fin temporairement au pillage qui reprend cependant la nuit malgré l’avertissement du vice-consul français de Rabat. La perte du côté français, qui en réclame le remboursement, est estimée à 11 391 franc-or d’après une enquête du pacha de Salé.

Six à huit mois d’attente n’apportent aucune réponse de la part du Sultan. À l’expiration de la mission de Bou-Selam Ben Ali, ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nicolas Prosper Bourée, chargé d’affaires de la France, rapporte la situation. Il accuse les Salétins d’acte de piraterie et préconise l’envoi d’une escadre française « pour leur donner une leçon ». Alors que la France connaît des crises ministérielles, le gouvernement décide d’obtenir réparation par la force. Les liens diplomatiques sont rompus entre les deux pays et le consul Jules Doazan, résidant à Rabat, est démis de ses fonctions.

Le 10 novembre de la même année, le contre-amiral Dubourdieu est nommé par le ministre de la Marine pour mener à bien la mission. Une flotte de cinq navires lui est confiée. Elle est composée du grand vaisseau Henri IV (armé de 100 canons et commandé par le capitaine Louis Henri de Gueydon), de deux frégates à vapeur, le Sané (armée de 14 canons et sous les ordres du capitaine Rosamel) et le Gomer (armée de 14 canons et sous les ordres du capitaine Allain) et de deux autres navires, le Narval (armé de 4 canons et commandé par le capitaine Lefèvre), une corvette à vapeur et à roues et l’aviso Caton (armé de 6 canons et commandé par le capitaine Guesnet). La flotte est rassemblée à Cadix le puis appareille le 21, après s’être approvisionnée en vivres et en charbon.

Le 24 novembre, les navires français se rendent, en secret, à Tanger pour embarquer Doazan et son secrétaire, Fleurat, à bord du Narval. La nuit même, le Caton atteint Salé, et le contre-amiral Dubourdieu lui donne pour mission de laisser un message aux pachas de Rabat et de Salé, mais aussi de proposer un asile au consul d’Angleterre Elton à Rabat, à sa famille, ainsi qu’aux autres chrétiens de la ville à bord du Caton. Le lendemain, à 11 heures, le Caton mouille devant les deux villes marocaines, et son commandant demande des excuses et le remboursement immédiat sous peine de bombardement. Les raïs des deux ports promettent des réponses dans un délai de trois heures. Deux heures plus tard, le reste des navires de la flotte de Dubourdieu atteint et défile devant l’embouchure du Bouregreg en position de combat. L’escadre française n’est avertie qu’au dernier moment par un télégraphe du contre-amiral : « Le gouvernement nous envoie à Salé obtenir de gré ou de force réparation d’un acte de piraterie ; l’amiral compte sur sa brave division. » L’équipage français accueille la nouvelle avec enthousiasme, tandis qu’une grande foule d’habitants des deux villes jumelles observe les mouvements des navires français, pointés par les batteries des canonniers marocains. L’ultimatum de Dubourdieu expiré, le contre-amiral n’attend plus que l’arrivée du consul anglais et sa famille pour commencer le bombardement. Quatre heures plus tard, le consul anglais embarque avec sa famille à bord du Caton. Il est muni de la réponse des pachas de Rabat et Salé. Celui de Rabat se déclare étranger au conflit alors que celui de Salé demande un nouveau délai de six à dix jours dans l’attente d’une réponse du sultan Moulay Abderrahmane. Pour les Français, il s’agit évidemment d’une fin de non-recevoir puisque le sultan marocain avait eu plusieurs mois pour y répondre. Compte tenu de l’heure tardive, l’opération est repoussée au lendemain.

Le 26, au lever du jour, le vapeur anglais Janus rejoint la côte salétine et embarque le consul anglais ainsi que sa famille qui quittent le bord du Caton. Tout est enfin prêt pour, selon le contre-amiral, « faire un exemple, et prendre nous-mêmes la satisfaction que les pirates de Salé avaient l’imprudence de nous refuser. » En milieu de matinée, toutes les dispositions sont prises tandis qu’en face, les soldats marocains se préparent à repousser l’attaque depuis les fortifications des villes de Salé et Rabat garnies de plusieurs dizaines de batteries lourdes. Le Sané se présente devant le fort qui protège l’entrée du fleuve du Bouregreg, le Gomer reste sous vapeur et le Henri IV se présente à faible distance des batteries marocaines du nord de la ville. Le Caton et le Narval sont en retrait et assurent l’appui logistique. L’escadre française ouvre le feu sur les forts de Salé à dix heures du matin. Les canons de la ville, estimés à une quarantaine, ripostent aussitôt, tout comme ceux de Rabat, même les plus éloignés afin de soutenir Salé mais avec lenteur et de manière sporadique dans le but de ne pas attirer l’attention. Après une heure d’affrontement, les batteries de Salé semblent détruites, mais un renfort de canonniers, inutiles à Rabat, vient leur prêter main-forte. Les feux du fort du nord-ouest reprennent, alors, avec plus d’intensité mais, à trois heures et demie, ses batteries sont démontées, et ses embrasures démolies. Cependant, le fort du sud-ouest, sévèrement touché, continue de résister jusqu’à dix-sept heures. Le Sané et le Gomer, manquant de munitions se retirent, mais le Henri IV poursuit le bombardement de la ville jusque vers sept heures du matin

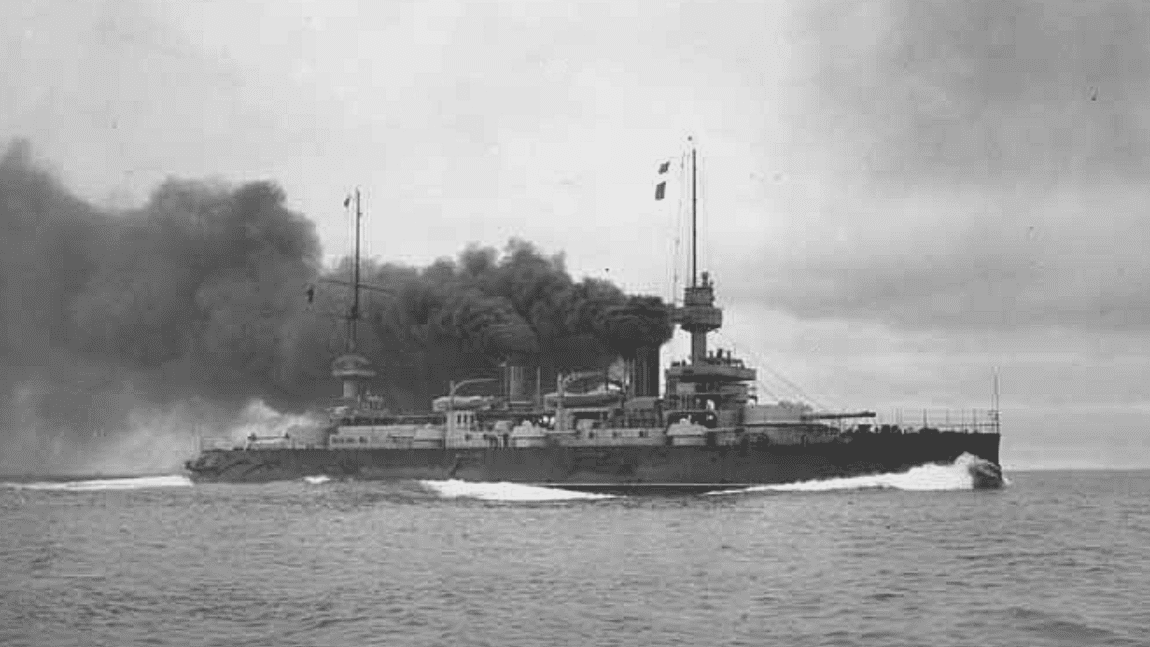

26 novembre 1916 : naufrage du cuirassé Suffren au large de Lisbonne.

En 1915, le Suffren était le navire amiral d’une escadre de quatre cuirassés français, commandée par le vice-amiral Guépratte, qui participa aux opérations navales dans les Dardanelles. Pendant l’attaque du Détroit des Dardanelles le , le Suffren, placé sous les ordres du capitaine de vaisseau Robert de Marguerye, fut gravement endommagé par l’artillerie ottomane qui causa des voies d’eau, rendant les canons inopérants. Le Suffren dut se rendre à Malte pour effectuer des réparations.

Après avoir participé aux opérations à Gallipoli et à Salonique, le Suffren, commandé alors par le capitaine de vaisseau Rodolphe Guépin, faisait route vers Lorient pour un grand carénage lorsqu’au large des côtes portugaises, près de Lisbonne, il fut torpillé par un sous-marin allemand U-52, le . Les dégâts qui lui avaient été infligés aux Dardanelles ne lui permettaient d’aller qu’à 10 nœuds, mais le mauvais temps réduisait encore sa vitesse à 9 nœuds ; de plus il était sans escorte au moment de l’attaque. La torpille atteignit probablement l’une des quatre chaudières, ou peut-être même la sainte barbe (soute aux munitions). Le Suffren coula en l’espace de quelques secondes, emportant par le fond ses 648 membres d’équipage ainsi que des permissionnaires embarqués à Bizerte. L’équipage du U-boot pensera avoir coulé un navire britannique.

Le bâtiment sera nommé deux fois à l’ordre de l’armée, le faisant attributaire de la fourragère aux couleurs de la croix de guerre 1914-1918.

| Équipage | |

|---|---|

| Commandant | Lostende (1911-1912) |

| Équipage | 730 hommes |

| Caractéristiques techniques | |

| Longueur | 128,8 m |

| Maître-bau | 21,3 m |

| Tirant d’eau | 8,6 m |

| Déplacement | 12.750 tjb |

| Propulsion | 3 hélices |

| Puissance | 16 000 hp |

| Vitesse | 18 nœuds |

| Caractéristiques militaires | |

| Armement | 2 × 2 canons de 305 mm 10 canons de 164 mm 22 canons de 47 mm |

| Pavillon | France |

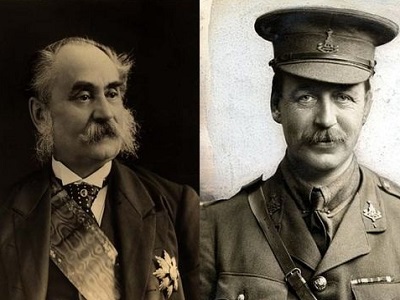

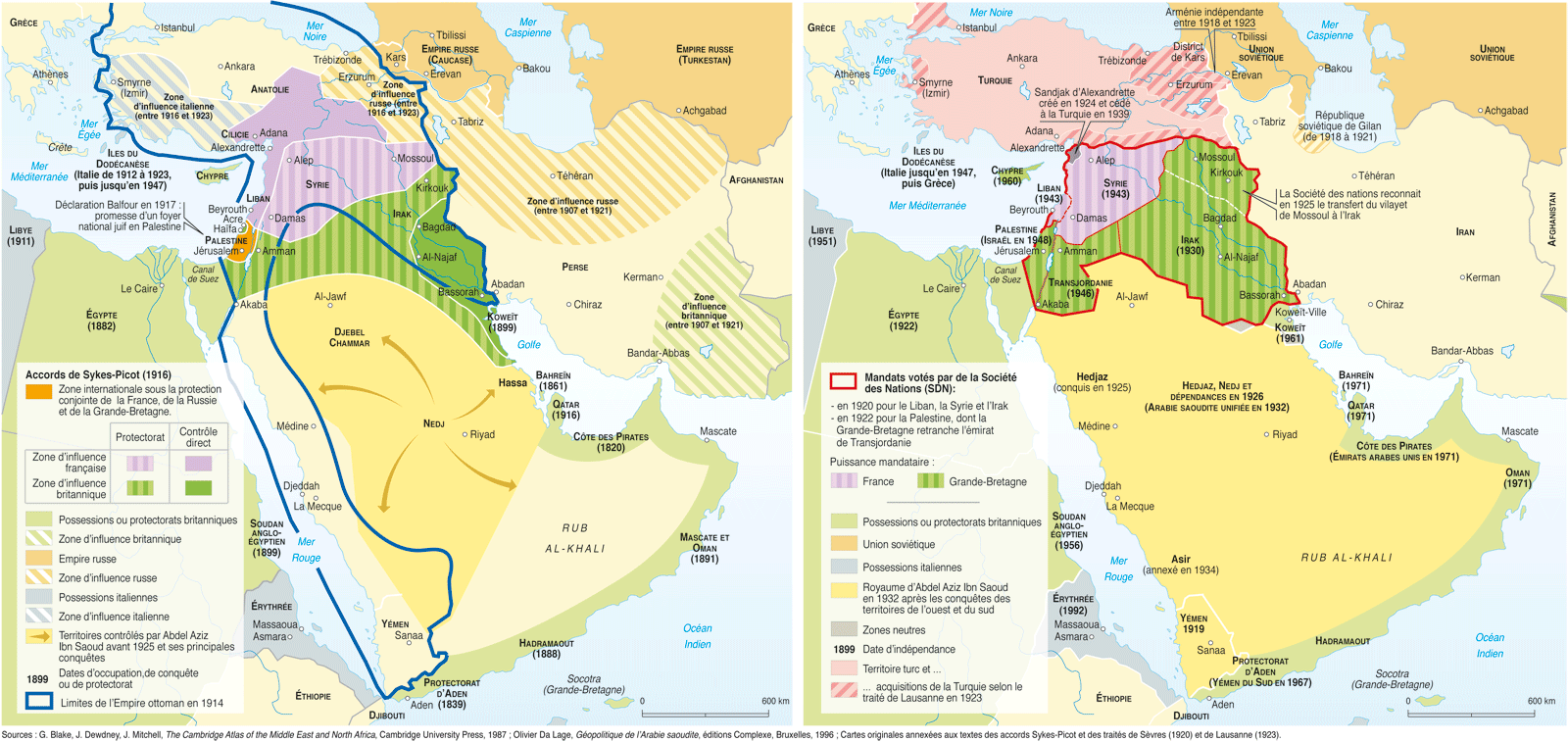

26 novembre 1917 : le journal britannique Manchester Guardian révèle les accords secrets Sykes-Picot.

Les accords Sykes-Picot sont des accords secrets signés le , après négociations entre et , entre la France et le Royaume-Uni (avec l’aval de l’Empire russe et du royaume d’Italie), prévoyant le découpage du Proche-Orient à la fin de la guerre en plusieurs zones d’influence au profit de ces puissances, ce qui revenait à dépecer l’Empire ottoman. Les accords s’inscrivent dans le contexte d’une domination coloniale par laquelle deux pays exercent une action déterminante et durable sur les peuples d’une région étrangère.

En rupture avec des promesses antérieures d’indépendance faites au porte-parole de la nation arabe, le chérif Hussein, le Royaume-Uni et la France morcellent le Moyen-Orient en cinq zones. Chacun de ces deux pays se réserve une zone «d’administration directe» et une zone « d’influence » ; à ces quatre zones s’ajoute une cinquième, la Palestine, censée devenir une zone internationale.

En rupture avec des promesses antérieures d’indépendance faites au porte-parole de la nation arabe, le chérif Hussein, le Royaume-Uni et la France morcellent le Moyen-Orient en cinq zones. Chacun de ces deux pays se réserve une zone «d’administration directe» et une zone « d’influence » ; à ces quatre zones s’ajoute une cinquième, la Palestine, censée devenir une zone internationale.

À l’issue de la Première Guerre mondiale, les zones seront, pour certaines, modifiées. La Palestine sera cédée au Royaume-Uni, au lieu d’être internationalisée. Les Kurdes de Mossoul se retrouveront non pas en Syrie comme il était prévu mais, dès 1925, dans le nouvel Etat d’Irak créé par les Britanniques, la région de Mossoul ayant été cédée par la France au Royaume-Uni.

Les accords Sykes-Picot, relevant de la diplomatie secrète, n’ont pas valeur légale. Le Royaume-Uni et la France mettent en application ces accords ultérieurement dans le cadre de la Société des Nations, qui leur accorde un mandat pour « conduire à l’indépendance » les peuples du Moyen-Orient « non encore capables de se diriger eux-mêmes », selon le texte de la Société des Nations (SDN), en prenant en compte les vœux de ces peuples. En réalité, le Royaume-Uni et la France n’ont pas tenu compte des vœux des populations et ont réprimé dans le sang les révoltes qui ont éclaté pendant leur mandat, notamment, en Irak, en Palestine et en Syrie.

26 novembre 1939 : incident de Mainila (Finlande).

L’incident de Mainila fut un incident militaire qui se déroula le . Ce jour-là, l’Armée rouge bombarda le village russe de Mainila (situé près de Beloostrov), déclara que l’origine du bombardement venait de la Finlande, la frontière étant toute proche, et annonça des pertes humaines. Grâce à cette opération sous fausse bannière, l’Union soviétique gagna un grand élan de propagande et un casus belli pour le lancement de la guerre d’Hiver quatre jours plus tard.

***

L’Union soviétique avait signé des traités internationaux de non-agression avec la Finlande : le traité de Tartu en 1920, le pacte de non-agression signé en 1932 qui fut renouvelé en 1934, et la Charte de la Société des Nations. Le gouvernement soviétique tentait d’adhérer à une tradition de légalisme, et un casus belli était nécessaire pour démarrer la guerre. Plus tôt dans la même année, l’Allemagne nazie avait mis en scène l’incident de Gleiwitz, relativement similaire, pour se créer une excuse pour se retirer de son pacte de non-agression avec la Pologne. En outre, les jeux de guerre soviétiques de et 1939 s’appuyaient sur un scénario où des incidents frontaliers, dans le village de Mainila, auraient déclenché la guerre.

***

Sept tirs d’artillerie furent tirés, et leurs points de chute furent détectés par trois postes d’observation finlandais. Ces témoins estimèrent que les obus explosèrent à environ 800 mètres à l’intérieur du territoire soviétique. La Finlande proposa une enquête neutre sur l’incident, mais l’Union soviétique refusa et rompit ses relations diplomatiques avec la Finlande le .

Sept tirs d’artillerie furent tirés, et leurs points de chute furent détectés par trois postes d’observation finlandais. Ces témoins estimèrent que les obus explosèrent à environ 800 mètres à l’intérieur du territoire soviétique. La Finlande proposa une enquête neutre sur l’incident, mais l’Union soviétique refusa et rompit ses relations diplomatiques avec la Finlande le .

Des documents des archives privées du cadre du Parti communiste de l’Union soviétique Andreï Jdanov suggèrent fortement que la totalité de l’incident fut orchestrée afin de dépeindre la Finlande comme un agresseur et de lancer une offensive. Les Finlandais nièrent toute responsabilité dans les attaques et identifièrent l’artillerie soviétique comme responsable. En effet, les journaux des batteries d’artillerie finlandaises situées à proximité de la frontière montrèrent que Mainila était hors de portée de chacune d’entre elles, car elles avaient été mis en retrait auparavant pour prévenir de tels incidents.

Dans les jours suivant le bombardement, la machine de propagande soviétique généra beaucoup de bruit au sujet d’autres actes fictifs d’agression finlandaise. L’Union soviétique dénonça alors le pacte de non-agression avec la Finlande, et le , lança les premières offensives de la guerre d’Hiver.

Les Finlandais menèrent immédiatement une enquête, qui conclut qu’aucune pièce d’artillerie ou de mortiers finlandais ne pouvaient avoir atteint le village de Mainila. Le maréchal Mannerheim avait ordonné à tous les canons finlandais de se retirer vers l’arrière pour se mettre hors de portée. En outre, les gardes-frontières finlandais déclarèrent qu’ils avaient entendu le bruit de tirs d’artillerie du côté soviétique de la frontière.

L’historien russe Pavel Aptekar analysa des documents militaires soviétiques déclassifiées et constata que les rapports quotidiens des troupes situées dans la région ne signalaient pas de pertes humaines pendant la période en question, le conduisant à conclure que le bombardement des troupes soviétiques avait été une mise en scène.

Des années après l’incident, le chef de l’Union soviétique Nikita Khrouchtchev écrivit que les bombardements de Mainila avaient été ordonnés par le maréchal de l’artillerie Grigori Koulik. En 1994, le président de la Russie, Boris Eltsine, dénonça la guerre d’Hiver, reconnaissant qu’il s’agissait d’une guerre d’agression.

26 novembre 1965 : lancement d’Astérix (Hammaguir – Algérie).

Astérix est le premier satellite artificiel français lancé le à 15 h 47 min 21 s heure de Paris par une fusée Diamant-A depuis le Centre interarmées d’essais d’engins spéciaux d’Hammaguir, en Algérie. Grâce à ce lancement réalisé par le Centre national d’études spatiales (CNES), la France devient la sixième nation à posséder un satellite en orbite (mais la troisième à effectuer une mise en orbite de manière autonome avec un lanceur national) après l’Union soviétique (Spoutnik 1, 1957), les États-Unis (Explorer 1, 1958), le Royaume-Uni (Ariel 1, 1962), le Canada (Alouette 1, 1962) et l’Italie (San Marco 1, 1964).

***

Le président Charles de Gaulle, convaincu de l’importance stratégique de l’arme nucléaire, décide, après l’échec de négociations avec les États-Unis, que la France développera de manière autonome un missile balistique porteur de l’arme atomique. Il fait créer la Société pour l’étude et la réalisation d’engins balistiques (SEREB), société de droit privé financée par le ministère de la Défense, qui doit jouer le rôle de maître d’œuvre dans la réalisation de cette nouvelle arme. Conséquence de la course à l’espace lancée par l’Union des républiques socialistes soviétiques et les États-Unis, le général de Gaulle décide le 7 janvier 1959 de créer le Comité de Recherches Spatiales (CRS) chargé d’étudier le rôle que la France peut jouer dans ce nouveau domaine. En juin 1960 les ingénieurs de la SEREB réalisent « sous le manteau » une pré-étude de ce qui allait devenir la fusée Diamant. Le 2 août 1961 le général de Gaulle, qui a pris connaissance de l’étude de la SEREB, décide de profiter de l’occasion de construire un lanceur de satellites à faible coût : il donne son feu vert à la construction du lanceur Diamant. Il annonce par ailleurs la création d’une agence spatiale, le Centre national d’études spatiales (CNES).

La fusée Diamant s’appuie sur les développements effectués pour le missile stratégique : elle est constituée d’un premier étage doté d’un moteur à ergols liquides de 28 tonnes de poussée développé par le Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques (LRBA) et de deux étages à propergols solides. Le 3e étage non piloté (mais stabilisé par mise en rotation de l’ensemble deuxième et troisième étages avant leur séparation) développé spécifiquement pour le lanceur civil doit permettre la satellisation d’un satellite de 50 à 80 kg. Quatre tirs sont planifiés à compter de . Pour permettre la mise au point du missile et du lanceur Diamant, le SEREB lance en le programme dit des « Pierres Précieuses » : entre et toutes les connaissances nécessaires pour la réalisation d’un missile à longue portée ainsi que d’un lanceur de satellite sont méthodiquement acquises.

La responsabilité de la conception des satellites que doit emporter la fusée Diamant — dont le futur satellite Astérix — est confiée au SEREB. Le CNES n’est par retenu car, ayant ouvert ses portes en , il est considéré comme un simple comité de coordination par de nombreux responsables. Néanmoins, grâce aux contacts pris avec l’agence spatiale américaine, la NASA, par son responsable technique et scientifique Jacques Blamont, le CNES négocie la réalisation par ses soins d’un autre satellite scientifique français nommé FR-1, que les américains acceptent de lancer quelques jours après le lancement d’Astérix par la France.

***

Le SEREB confie la fabrication du satellite Astérix à la société Matra, par ailleurs constructeur de la case à équipements du lanceur Diamant. Le satellite, d’une masse de 40 kg, est haut de 54 cm pour un diamètre maximum de 55 cm. Il ne comporte aucun équipement scientifique mais est seulement destiné à vérifier les performances du lanceur. Il emporte un répondeur radar et un système de transmission de télémesures qui fournit notamment les accélérations verticales et horizontales ainsi que la vitesse angulaire. La séparation avec le troisième étage est réalisée par un dispositif pyrotechnique. Quatre antennes, repliées au départ, sont déployées après l’éjection de la coiffe de la fusée pour permettre la transmission des télémesures.

Le premier tir de la fusée Diamant A1, qui emporte le premier satellite français, est réalisé le 26 novembre 1965 depuis le site d’Hammaguir. Le lancement est un succès. Le satellite est placé en orbite mais, ses antennes ayant été endommagées au moment de la séparation de la coiffe, l’émetteur radio d’Astérix reste muet. Les radars de suivi américains permettront de confirmer que la satellisation s’est bien effectuée. Le satellite est placé sur une orbite basse elliptique avec un périgée de 527 km, un apogée de 1 697 km et une inclinaison de 34,3°. La période orbitale est de 107,5 minutes. Grâce à ce lancement la France devient la troisième puissance spatiale capable de placer en orbite un satellite artificiel après l’Union soviétique et les États-Unis. La France devient le sixième pays à disposer d’un satellite en orbite après l’Union soviétique, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Italie.

Quelques jours plus tard la satellisation du satellite FR-1 par une fusée américaine Scout vient couronner cette réussite qui fait de la France la troisième puissance spatiale. Le CNES réussit à imposer ses satellites D1 sur les trois tirs suivants qui ont lieu en 1966 et 1967. Le lancement devait avoir lieu huit jours avant le premier tour de la première élection présidentielle au suffrage universel en France. Le ministre français des armées Pierre Messmer craignait l’impact d’un éventuel échec sur les élections, mais le général de Gaulle lui indiqua que le lancement pouvait être tenté.

En raison du périgée relativement élevé de son orbite initiale, Astérix ne devrait rentrer dans l’atmosphère terrestre que dans plusieurs siècles. Astérix est référencé dans le catalogue des Two-Line Elements de la NORAD sous la désignation 1965-096A.

Le nom du satellite était à l’origine A-1 (A pour armée). Après la réussite du lancement, il fut renommé Astérix en l’honneur du héros de la bande dessinée Astérix le Gaulois. Le premier satellite lancé par la fusée Ariane, le 24 décembre 1979 fut surnommé Obélix. Il pesait 1 600 kg. Son nom officiel était CAT-1 (Capsule Ariane Technologique).

Pour célébrer l’événement, les Postes et Télécommunications émettent le 30 novembre 1965 en métropole un triptyque composé de deux timbres-poste et d’une vignette centrale. Le premier timbre représente la fusée Diamant au décollage, le second le satellite A1 en orbite. Ce même triptyque est émis surchargé en francs CFA à La Réunion et avec des valeurs et des couleurs différentes dans les sept territoires d’Outre-Mer (Comores, Côte des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres Australes et Antarctiques Françaises et Wallis et Futuna) entre janvier et mars 1966.

26-29 novembre 2008 : attaques terroristes islamistes à Bombay.

Les attaques de novembre 2008 à Bombay sont une série de dix attaques terroristes coordonnées qui ont eu lieu du au à travers Bombay, capitale financière et plus grande ville de l’Inde. Le bilan fait état de 175 personnes mortellement blessées, dont au moins 26 ressortissants étrangers et 312 blessées. L’équipe terroriste était composée de 10 militants islamistes entrainés au Pakistan sans appui direct du gouvernement, 9 d’entre eux ont été tués et un fait prisonnier. Alors que ce seul rescapé, jugé en Inde, a été condamné à mort et exécuté le , sept autres Pakistanais soupçonnés d’être liés à l’attentat sont en cours de jugement au Pakistan.

***

Toutes ces attaques à l’exception d’une, ont eu lieu dans le sud de la ville, à la gare centrale Chhatrapati Shivaji Terminus où le nombre de morts — plus de 50 — est le plus élevé, à deux hôtels de luxe, l’Oberoi Trident et le Taj Mahal Palace & Tower, au restaurant touristique populaire Léopold Café, à l’hôpital Cama, au centre communautaire juif Loubavitch à Nariman House où le rabbin Holtzberg et sa femme ainsi que plusieurs autres personnes sont torturés et assassinés4 et au siège de la police où trois hauts fonctionnaires dont le chef de la Brigade de lutte contre le terrorisme du Maharashtra, ont été tués par arme à feu.

Le groupe Moudjahidines du Deccan, inconnu, a revendiqué la responsabilité de ces attaques par courriel envoyé aux organes de presse. Certains médias ont attribué ces attentats terroristes au Lashkar-e-Toiba, groupe islamique militant basé au Pakistan.

Les attaques commencent aux alentours de 21 h 50, le mercredi , lorsque des coups de feu sont entendus à l’intérieur du Léopold Café. Ensuite, armés d’AK-47, deux terroristes entrent dans le hall de la CST (terminal ferroviaire) aux environs de 22 h 30, ouvrent le feu et jettent des grenades, tuant au moins dix personnes. Deux terroristes prennent quinze personnes en otages dont sept étrangers, dans l’hôtel Taj Mahal. Les terroristes tirent sur les clients d’un des restaurants de l’hôtel, achevant les blessés à terre. Certaines victimes restent cependant en vie en simulant leur mort. Les otages sont finalement libérés, selon CNN citant le chef de la police de l’État du Maharashtra, tandis que les otages à l’hôtel Oberoi Trident ne sont libérés que le vendredi 28. Plusieurs explosions ont eu lieu à l’hôtel Taj Mahal et une à l’Oberoi Trident. Les deux hôtels sont partiellement incendiés. De nombreux autres clients de l’hôtel sont restés barricadés dans leurs chambres jusqu’à la fin des opérations le samedi .

Les attaques commencent aux alentours de 21 h 50, le mercredi , lorsque des coups de feu sont entendus à l’intérieur du Léopold Café. Ensuite, armés d’AK-47, deux terroristes entrent dans le hall de la CST (terminal ferroviaire) aux environs de 22 h 30, ouvrent le feu et jettent des grenades, tuant au moins dix personnes. Deux terroristes prennent quinze personnes en otages dont sept étrangers, dans l’hôtel Taj Mahal. Les terroristes tirent sur les clients d’un des restaurants de l’hôtel, achevant les blessés à terre. Certaines victimes restent cependant en vie en simulant leur mort. Les otages sont finalement libérés, selon CNN citant le chef de la police de l’État du Maharashtra, tandis que les otages à l’hôtel Oberoi Trident ne sont libérés que le vendredi 28. Plusieurs explosions ont eu lieu à l’hôtel Taj Mahal et une à l’Oberoi Trident. Les deux hôtels sont partiellement incendiés. De nombreux autres clients de l’hôtel sont restés barricadés dans leurs chambres jusqu’à la fin des opérations le samedi .

Plusieurs personnalités, notamment politiques, se trouvaient dans ces hôtels. Au Taj Mahal au moment de l’attaque se trouvaient la cheffe du gouvernement régional de Madrid, Esperanza Aguirre et le député indien N. N. Krishnadas, ainsi que plusieurs députés européens : les Britanniques Sajjad Karim et Syed Kamall, le Polonais Jan Masiel, l’Espagnol Ignasi Guardans Cambó et les Allemands Erika Mann et Daniel Caspary et le Hongrois Béla Glattfelder. Deux Français, Loumia Hiridjee, la fondatrice de la marque Princesse tam tam et son mari Mourad Amarsy sont tués au restaurant de l’hôtel Oberoi. Deux Canadiens, le docteur Michael Moss, 73 ans, de l’hôpital Richardson de Montréal Ouest et sa conjointe Elizabeth Russell ont été tués à l’hôtel Oberoi.

Trois des activistes arrêtés auteurs des attaques de Bombay ont avoué être des militants du mouvement Lashkar-e-Toiba, basé au Pakistan, rapporte, vendredi, le journal indien The Hindu. Selon certains analystes ces attaques pourraient avoir eu lieu pour éviter un rapprochement de l’Inde et du Pakistan à un moment où les gouvernements pakistanais et américains s’attaquent aux bases islamistes en Afghanistan qui servent de refuge aux talibans et à Al-Qaïda.

Mohammed Ajmal Kasab (Azam Kasav Amir), un terroriste pakistanais de 21 ans, a été capturé et emmené à l’hôpital Nair. Selon les premières enquêtes menées par les agences de renseignement, Azam est de Farîdkot au Pakistan et a reçu une formation aux armes au Pakistan. Des munitions, un téléphone satellite et un plan de la gare Chhatrapati Shivaji ont été récupérés sur lui. Il a fourni de nombreux indices pour les organismes d’enquête et aurait décrit comment ils sont arrivés à Bombay par l’intermédiaire de Karachi Porbandar. Il aurait dit à la police que lui et d’autres terroristes avaient reçu des revolvers, des AK-47, des munitions et des fruits secs, de leurs coordonnateurs; qu’ils voulaient reproduire l’attentat à l’hôtel Marriott d’Islamabad du , et réduire le Taj Mahal Palace en décombres ; que lui et son associé, Ismail Khan, ont été ceux qui ont tiré sur le chef de l’organisme anti-terroriste Hemant Karkare. Selon la police, Kasav serait entré au Taj Mahal Palace en se présentant comme un étudiant de l’île Maurice où il aurait caché des explosifs dans sa chambre. Azam a aussi révélé que lui et son associé sont restés dans la chambre 630 du Taj Mahal Palace où ils ont stocké des munitions. Ils avaient réservé la chambre pour quatre jours en utilisant de fausses identités mauriciennes. L’unité anti-terroriste indique que le sang et l’urine d’Azam a montré que le terroriste était sous l’influence de la drogue, chose qu’il confirme en indiquant que les assaillants ont ingéré des amphétamines avant les attaques afin de rester alertes. Une prime de 1 250 dollars aurait été promise aux familles des attaquants si ceux-ci mouraient dans l’attaque.

Le , Amir Azam Kasav donne le nom de ses collègues comme Abu Ali, Fahad, Omar, Shoaib, Umer, Abou Akasha, Ismail Khan, Abdul Rahman (Bara), et Abdul Rahman. Il a dit qu’ils avaient prévu de tuer aveuglément les touristes étrangers et les Juifs en épargnant les musulmans chaque fois que possible.

Il est annoncé le par le ministre de l’intérieur de l’État de Maharashtra que la peine de mort sera requise contre lui, fait rarissime en Inde. La sentence est prononcée le par le juge qui le condamne à la peine de mort par pendaison. Au terme d’un examen en appel, la cour suprême indienne confirme sa condamnation à mort le . Amir Azam Kasav est pendu le 21 novembre 2012 après que son recours en grâce a été rejeté.