28 mars 845 : début du siège de Paris par les Vikings.

En , le viking danois Oscher, trouvant la Seine libre, s’avance jusqu’à Rouen, qu’il prend le , puis qu’il pille, ruine et brûle avant de piller les abbayes de Saint-Ouen et Jumièges. Par la suite, les incursions des pillards vikings deviennent régulières et les envahisseurs poussent rapidement plus loin à l’intérieur des terres et des fleuves.

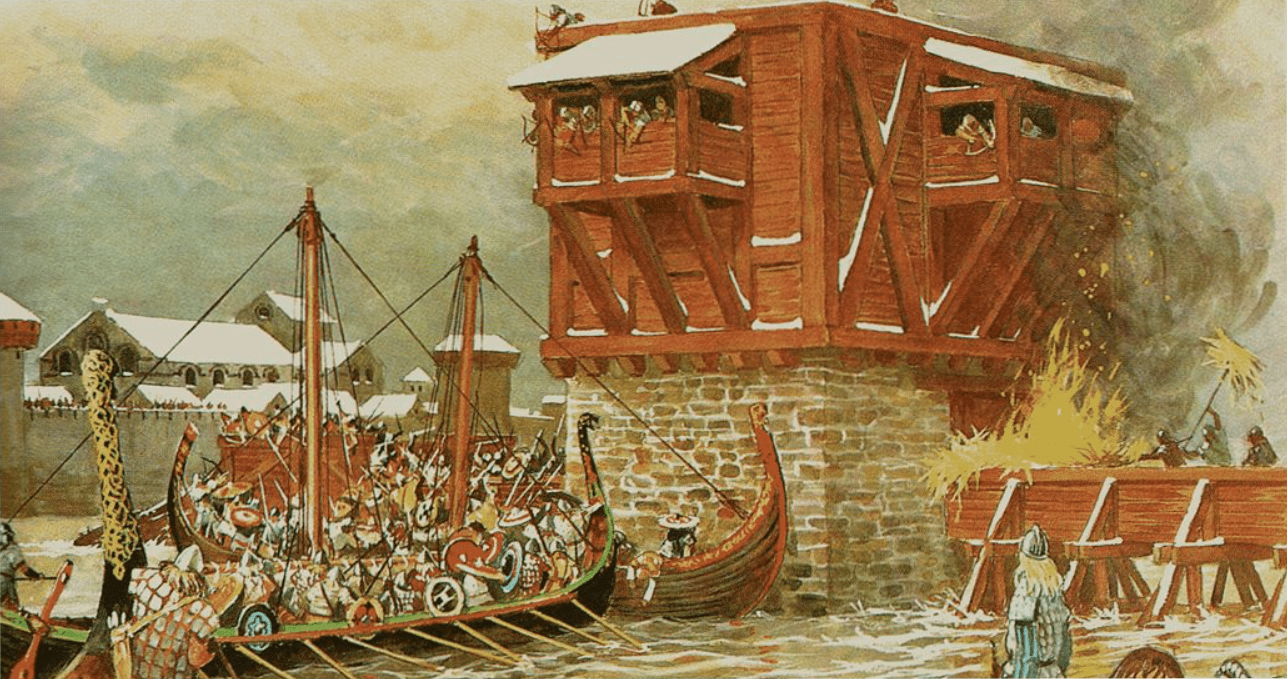

En 845, Ragnar « aux braies velues » était à la recherche de nouvelles terres à conquérir et de nouveaux trésors à acquérir. Il décide de faire voile avec une flotte de 120 navires, transportant de 5 000 à 6 000 Vikings, jusqu’à l’embouchure de la Seine, aux environs de l’actuel emplacement de la ville du Havre.

Les Vikings remontent la Seine, s’emparent de Rouen, dévastent toute la région et en particulier les monastères et les églises, riches en objets précieux, qui excitaient la convoitise de ces pillards. Ils poussent jusqu’à Saint-Riquier et font des excursions jusqu’à Saint-Germain-en-Laye et Rueil.

En mars, Ragnar Lodbrok, décidé à poursuivre ses raids, remonte le long de la Seine pour arriver à Paris, dont l’île de la Cité est, à cette époque, la seule partie fortifiée, les faubourgs étant alors dépourvus de murailles.

En mars, Ragnar Lodbrok, décidé à poursuivre ses raids, remonte le long de la Seine pour arriver à Paris, dont l’île de la Cité est, à cette époque, la seule partie fortifiée, les faubourgs étant alors dépourvus de murailles.

L’épouvante gagne les Parisiens surpris par l’audace de cette expédition et peu en mesure de se défendre. Personne ne songe, en effet, à défendre la ville, qui n’a plus de défenses en bon état. Le mur romain n’ayant jamais été restauré, la ville n’avait finalement aucune défense, si ce n’est le fleuve : c’était une ville ouverte. Une population sans protection ne pouvait rien contre une invasion de marins habiles montés sur des bateaux rapides et puissants.

Alors, selon André Borel d’Hauterive, « les Parisiens se hâtèrent d’emporter au loin dans les terres leurs biens les plus précieux. Les monastères furent évacués, les religieux s’enfuirent avec les reliques de saint Germain et de sainte Geneviève, les prêtres avec leurs ornements d’église et leurs vases sacrés. Les mariniers gagnèrent en amont la Marne ou l’Yonne et cherchèrent une petite rivière, une crique pour abriter en sûreté leurs bateaux. »

Aimoin de Saint-Germain-des-Prés indique : « Sortis de leurs vaisseaux, ils se répandaient au loin dans les campagnes, massacraient une grande multitude des deux sexes, brûlaient les villages, les monastères, les églises, et exerçaient contre le peuple de Dieu tous les excès d’une fureur sans bornes ».

Cependant, pour produire un simulacre de défense, Charles le Chauve se met à la tête d’une armée, uniquement pour protéger la riche abbaye de Saint-Denis. Les soldats francs s’enfuient quand les Vikings massacrent leurs prisonniers devant leurs yeux. L’abbaye est pillée et les Normands se dirigent ensuite sur Saint-Cloud, également mis à sac, et arrivent, pour la première fois, le , sous les murs de Paris, avec 120 bateaux et environ 6 000 hommes.

Les Vikings attaquent l’extrémité occidentale de l’île, et ils attaqueront toujours cette partie par la suite. Ne rencontrant aucune opposition, ils prennent possession de la ville et pillent les faubourgs de la rive gauche, les abbayes de Saint-Germain-des-Prés et de Sainte-Geneviève, tandis qu’une partie des leurs, campés dans la forêt du Rouvre, saccagent les environs.

Le roi de Francie occidentale, Charles le Chauve, accepte alors de payer 7 000 livres de tribut à Ragnar, si celui-ci épargne la ville et pour prix de leur départ.

Après ce danegeld (rançon pour le départ des Vikings) de 7 000 livres d’argent, Ragnar rentre au Danemark.

Respectant son accord, Ragnar et ses hommes laissent Paris plus ou moins intacte mais, lors de leur retour au Danemark, ils pillent sur leur passage les villes du Nord de la France.

Forts de leur victoire, les Vikings attaquent encore Paris par trois fois en 856-857, 861 et 885.

28 mars 1462 : Ivan III devient Grand-prince de Moscou et de toutes les Russies.

Ivan III, dit Ivan le Grand, né le et mort le , est grand-prince de Vladimir et de Moscou de 1462 à 1505. Fils de Vassili II, il épouse Sophie Paléologue en 1472, qui lui apporte en dot le blason de l’Empire byzantin, l’Aigle à deux têtes. Il est le père de Vassili III (1479-1533), d’André de Staritsa (1490-1533) et de Youri (1480-1533). Son règne est important, car il marque une étape cruciale de l’unification de l’État russe.

C’est sur les marches de la cathédrale de la Dormition qu’Ivan III déchira le traité qui soumettait Moscou au pouvoir de la Horde d’or et déclara ainsi l’indépendance de la Russie.

Contrairement à ses prédécesseurs, Ivan le Grand adopte une politique agressive vis-à-vis de ses voisins immédiats, la Horde d’or et la Lituanie.

La Horde d’or n’est plus le puissant empire qui faisait trembler ses voisins au XIVe siècle. Trois khanats se sont détachés de la Horde (Kazan, Astrakhan et la Crimée) et pratiquent une politique indépendante. Théoriquement, Ivan doit toujours payer tribut au grand khan mais, de fait, il n’en tient plus compte.

En 1480, le grand khan Ahmed décide de marcher sur Moscou. Ivan, qui a signé un traité d’aide mutuelle avec Mengli Giray, khan de Crimée, l’attend de pied ferme. Les deux armées prennent position sur l’Ougra et s’observent pendant plusieurs jours. Finalement, Ahmed préfère se retirer sans combattre. La dépendance de la Russie envers la Horde d’Or prend alors officiellement fin. Celle-ci sera anéantie en 1502 lors d’une guerre contre le khanat de Crimée. En 1487, Ivan lui-même s’était emparé du khanat de Kazan et avait placé à sa tête l’un de ses protégés.

28 mars 1750 : naissance de Francisco de Miranda, héros de l’indépendance du Vénézuela.

Francisco de Miranda, né le à Caracas (Venezuela) et mort le à San Fernando (province de Cadix) (Espagne), est un militaire et homme d’État vénézuélien, héros de l’indépendance de son pays. Il fut nommé généralissime et dictateur absolu de la première république vénézuélienne, le , jusqu’à sa destitution, le .

Francisco de Miranda, né le à Caracas (Venezuela) et mort le à San Fernando (province de Cadix) (Espagne), est un militaire et homme d’État vénézuélien, héros de l’indépendance de son pays. Il fut nommé généralissime et dictateur absolu de la première république vénézuélienne, le , jusqu’à sa destitution, le .

Il fait partie des généraux de la Révolution française, et à ce titre, il est l’un des rares étrangers et le seul Latino-Américain dont le nom est gravé sur l’Arc de triomphe place de l’Étoile à Paris. Livré par Simón Bolívar aux Espagnols, il est transféré à Cadiz à la fin de l’année 1813 et emprisonné enchaîné à la citadelle de La Carraca où il meurt de la fièvre quelques mois plus tard.

28 mars 1900 : mort à 66 ans du général boer Piet Joubert (Afrique du Sud).

Les ancêtres de Piet Joubert sont des Français venus de Provence. Pierre Joubert fait partie des huit cents huguenots français arrivé en Afrique du Sud en 1688 après la révocation de l’édit de Nantes.

Piet Joubert est né en 1834 à Farm Cango dans le district de Oudtshoorn, Colonie du Cap. À l’âge de six ans, il participe au Grand Trek dans le convoi de Piet Retief. Après la victoire de Blood River remportée sur les Zoulous, ses parents s’installent à Pietermaritzburg, où son père meurt en 1843. La famille est alors plongée dans le dénuement et sa mère part s’installer au Transvaal à Wakkerstroom près de la frontière du Natal.

Piet Joubert est né en 1834 à Farm Cango dans le district de Oudtshoorn, Colonie du Cap. À l’âge de six ans, il participe au Grand Trek dans le convoi de Piet Retief. Après la victoire de Blood River remportée sur les Zoulous, ses parents s’installent à Pietermaritzburg, où son père meurt en 1843. La famille est alors plongée dans le dénuement et sa mère part s’installer au Transvaal à Wakkerstroom près de la frontière du Natal.

Curieux, avide de connaissances, Joubert est un homme entreprenant. Il fait du commerce, s’enrichit, achète des terres et immeubles, crée des compagnies de négoce et est même un des premiers actionnaires des mines d’or du Transvaal.

Chef de commando en 1852, il bat les cafres du peuple des Xhosas. Élu Veldkornet (officier de police) en 1855, puis député au Volksraad (parlement) où il représente le district de Wakkerstroom, il devient le procureur général (ministre de la justice) de la république du Transvaal au début des années 1870. Il assure l’intérim de la présidence de à lors du voyage du président Burgers en Europe.

Durant la première annexion du Transvaal par les Britanniques (1877-1883), Joubert acquiert une réputation d’intransigeance et participe activement aux troubles contre l’administration britannique. En 1880, il devient le général en chef des forces boers en rébellion contre les Britanniques. Ses succès à Majuba, Laing’s Nek et Ingogo permettent au Transvaal de recouvrer son indépendance au terme de la Première Guerre des Boers alors que Joubert, lui-même, participe au triumvirat boer qui dirige le pays durant la période de transition.

En 1883, il tente de se faire élire président du Transvaal mais ne recueille que 1 171 voix contre 3 431 à son concurrent Paul Kruger. En 1893, il défie de nouveau Kruger, candidat pour un troisième mandat. Joubert représente alors les Afrikaners progressistes, favorables à des concessions envers les Uitlanders (étrangers) de la région du Witwatersrand. Il obtient 7 246 voix contre 7 911 à Paul Kruger, réélu de justesse. Joubert concède finalement sa défaite après l’avoir contestée. En 1898, il se présente une dernière fois contre Kruger, mais désavantagé par le raid Jameson sur le Transvaal et le réflexe de rassemblement autour de Kruger, Joubert n’obtient que 2 001 voix contre 12 858 au président du Transvaal. Affaibli, Joubert est alors accusé de sympathies envers l’agitation des Uitlanders.

En 1899, bien qu’il reçoive le commandement des forces armées boers, il délègue à ses généraux le commandement effectif des opérations au début de la Seconde Guerre des Boers. Sa stratégie défensive sera remise en cause. À la suite d’une chute de cheval au cours du raid mené en avec son neveu David Joubert et Louis Botha en direction de Durban, il décide de se retirer du commandement.

En fait, affecté par la maladie, Joubert ne peut concevoir les offensives. Il meurt d’une péritonite à Pretoria le . La ville de Pietersburg a été baptisée en son honneur.

Louis Botha reprendra le commandement de l’armée du Transvaal jusqu’à la fin de la guerre.

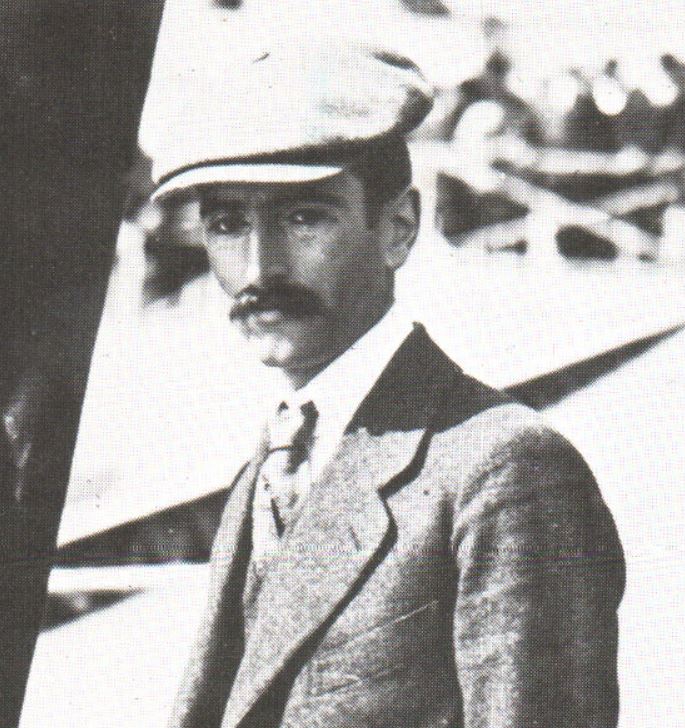

28 mars 1910 : premier vol de l’hydravion de l’ingénieur Henri Fabre.

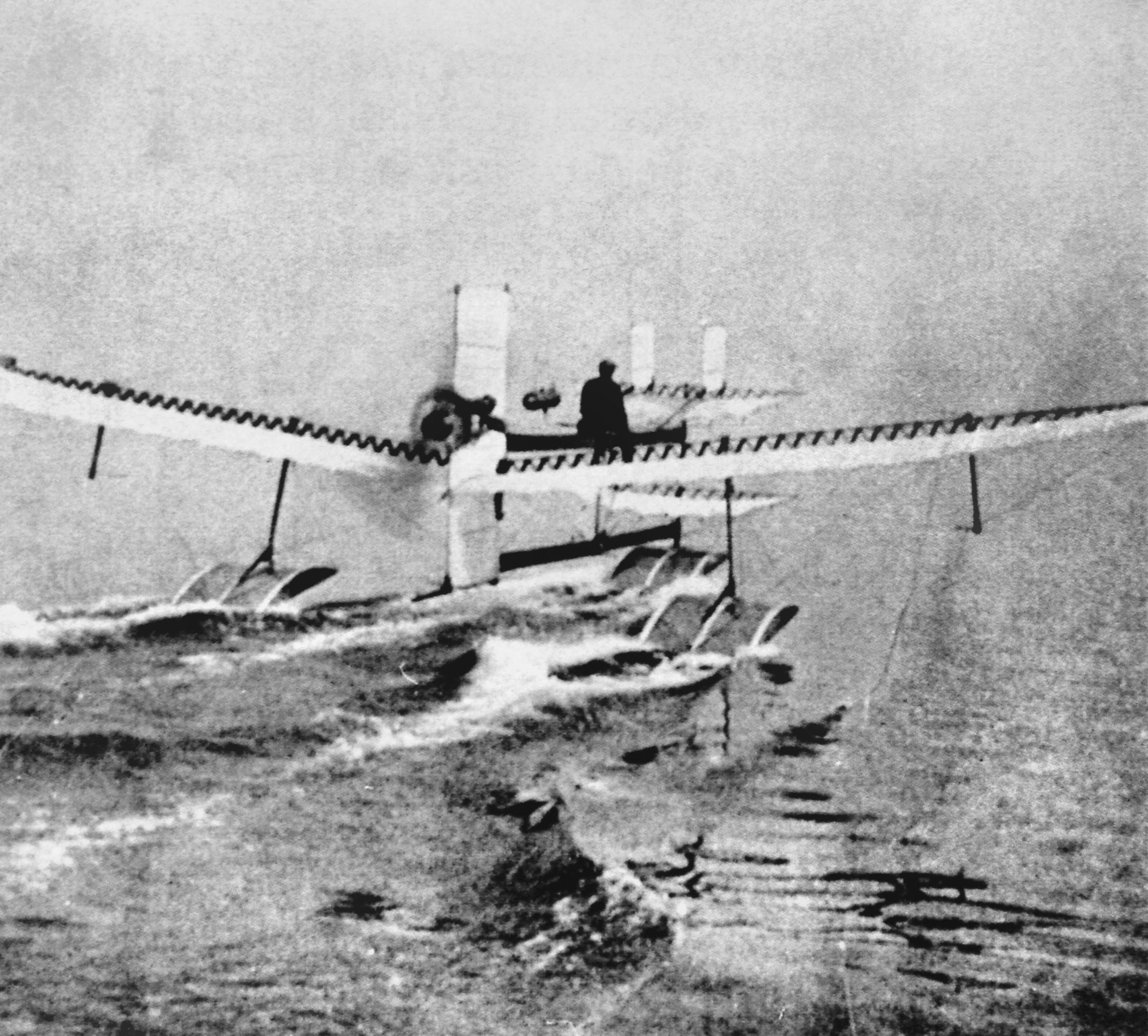

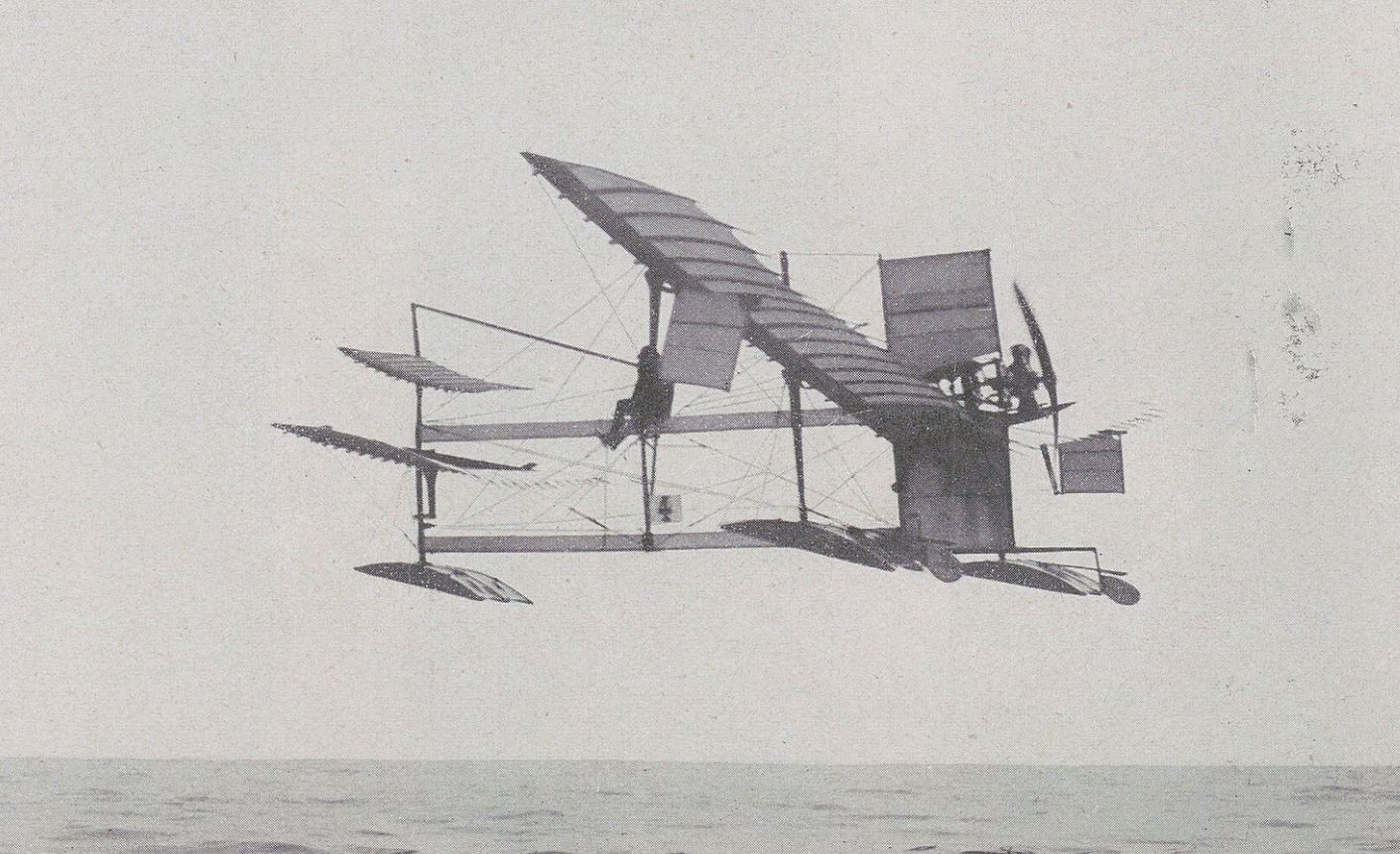

Issu de la famille d’armateurs marseillais Cyprien-Fabre, fils de l’armateur Ernest Fabre et d’Adèle Grand-Dufay, Henri Fabre épouse Mlle de Montgolfier. Après de brillantes études à la Faculté des sciences de Marseille puis des études d’ingénieur à l’École supérieure d’électricité (Paris), Henri Fabre se consacra pendant quatre années à la conception, aux essais et à la réalisation de son hydro-aéroplane muni de trois flotteurs. Dans la réalisation de ce projet, il eut pour mécanicien Marius Burdin, ancien mécanicien du capitaine Ferdinand Ferber, et pour dessinateur, Léon Sebille, un architecte naval marseillais. L’appareil construit, de type « canard », dont il reprit le nom, avait une envergure de 14 m, une longueur de 8,5 m, un poids de 380 kg. Il était équipé d’un moteur Gnome Omega de 50 ch qui entraînait une hélice de 2,60 m.

Le , près de Martigues (Bouches-du-Rhône), au bord de l’étang de Berre, face au village de la Mède, Henri Fabre fit décoller son hydravion devant un public nombreux dans lequel se trouvait l’aviateur Louis Paulhan. L’appareil parcourut 800 mètres au-dessus de l’étang et se posa sur l’eau : c’était le premier hydravion au monde à avoir décollé de manière autonome, réussi son vol et son amerrissage. Le succès de ce premier vol fut mondial : ce jour-là, Henri Fabre, alors âgé de 27 ans, devenait l’incontestable inventeur, constructeur et premier pilote de ce nouvel engin volant : l’hydravion.

Le , près de Martigues (Bouches-du-Rhône), au bord de l’étang de Berre, face au village de la Mède, Henri Fabre fit décoller son hydravion devant un public nombreux dans lequel se trouvait l’aviateur Louis Paulhan. L’appareil parcourut 800 mètres au-dessus de l’étang et se posa sur l’eau : c’était le premier hydravion au monde à avoir décollé de manière autonome, réussi son vol et son amerrissage. Le succès de ce premier vol fut mondial : ce jour-là, Henri Fabre, alors âgé de 27 ans, devenait l’incontestable inventeur, constructeur et premier pilote de ce nouvel engin volant : l’hydravion.

Le , à San Diego, l’américain Glenn Curtiss décolle de la surface de l’océan et vient amerrir à côté du cuirassé Pennsylvania. Hissé à bord puis remis à l’eau, il rejoint la côte par la voie des airs. Il fait alors dresser un acte officiel stipulant qu’il est le « premier à avoir volé à bord d’un hydravion ».

Toujours en 1911, l’hydravion « Canard », piloté cette fois par Jean Becue, vola au prestigieux Concours de Canots Automobiles de Monaco. Après le premier vol, Henri Fabre entreprit aussitôt la commercialisation de son appareil et en construisit plusieurs exemplaires.

On peut voir deux exemplaires de l’historique hydravion « Canard » :

- l’un minutieusement restauré par une équipe de passionnés, se trouve à l’aéroport de Marignane (Bouches-du-Rhône) proche de l’endroit où eut lieu le premier vol,

- l’autre exemplaire est exposé au Musée de l’air et de l’espace du Bourget.

28 mars 1912 : naissance de l’aviatrice soviétique Marina Raskova.

Elle fit partie des 800 000 femmes engagées dans l’Armée rouge, et fut la fondatrice de 3 régiments d’aviation entièrement féminins durant la guerre face à l’Allemagne.

En 1935, elle est pilote diplômée à 23 ans puis devient pilote d’essai en 1937.

Durant la Grande Guerre patriotique, elle forme trois régiments à Engels :

- le 586e de chasseurs ;

- le 587e de bombardiers (dont elle était commandant) ;

- le 588e qui a servi à Stalingrad et est connu sous le surnom des « sorcières de la nuit » (donné par les Allemands à celles qui les attaquaient la nuit) et sera promu en septembre 1943 le 125e régiment de la Garde. Il est le plus décoré de tous les régiments de l’aviation soviétique.

Elle meurt durant la bataille de Stalingrad. Elle convoyait des bombardiers vers le front lorsqu’une tempête de neige l’a surprise près de Saratov et son appareil a heurté une falaise

————

Lire sur TB le texte sur les « Sorcières de la nuit ».

28 mars 1913 : les lieutenants américains Thomas DeWitt Milling et William Sherman établissent un record de vol sans escale.

Le 28 mars, Milling et Sherman établirent des records américains de distance et de durée en effectuant un vol sans escale de 360 kilomètres entre Texas City et San Antonio en 4 heures et 22 minutes aux commandes d’un Burgess-Wright Model H Military Tractor.

Des problèmes mécaniques sur leur biplan monomoteur Burgess-Wright modèle H empêchèrent leur retour à Texas City avant le 31 mars. Le voyage aller-retour, d’une durée de 03 h 57 mn, ne battit aucun record d’endurance, mais fut important pour une autre raison : Depuis le siège passager du biplan Burgess, filant à environ 97 km/h, le lieutenant Sherman dessina une carte du relief de l’ensemble du trajet – la première carte aérienne de ce type jamais réalisée.

Utilisant le fuselage de l’avion pour s’orienter et une boussole pour se repérer, Sherman dessina la carte par sections, chacune représentant un intervalle de dix minutes. La carte terminée, longue d’environ cinq mètres, indiquait l’emplacement des voies ferrées, des routes de transport, des villes, des ruisseaux, des bois et des collines. Sherman nota également les conditions atmosphériques, la force et la direction du vent, ainsi que la durée du vol.

Le rapport des aviateurs a noté que la carte résultante était « approximative », mais ils étaient prudemment optimistes quant au fait qu’« après un peu d’expérience, un croquis peut être réalisé par cette méthode, d’une précision suffisante pour répondre aux exigences d’une reconnaissance stratégique et localiser les plus grandes unités de l’ennemi. »

28 mars 1928 : naissance de Zbigniew Brzeziński, politologue américain d’origine polonaise.

Il a été conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis Jimmy Carter, de 1977 à 1981. En tant que tel, il a été un artisan majeur de la politique étrangère de Washington, soutenant une politique plus agressive vis-à-vis de l’URSS, en rupture avec la Détente antérieure, qui mettait l’accent à la fois sur le réarmement des États-Unis et l’utilisation des droits de l’homme contre Moscou. Il est resté, jusqu’à sa mort, un observateur écouté en matière de politique étrangère aux États-Unis. Il est mort le 26 mai 2017.

28 mars 1931 : premier vol de l’avion de reconnaissance japonais Mitsubishi 2MR8.

En 1930, Mitsubishi développe deux designs pour répondre à la commande de l’armée japonaise pour un avion de reconnaissance de courte portée en plus du Kawasaki Type 88, plus gros et de plus longue portée. Ces deux modèles sont le 2MR7, un biplan basé sur le 2MR et le B2M, un bombardier-torpilleur développés pour la Marine impériale japonaise et le 2MR8, un monoplan a aile parasol.

Le premier des quatre prototypes vole pour la première fois le , propulsé par un moteur en étoile Mitsubishi A2 de 325 ch. Les prototypes suivants ont des moteurs plus puissants, une plus petite surface alaire et un fuselage plus court. Le quatrième est accepté par l’Armée japonaise et mis en service sous le nom d’Avion de reconnaissance type 92.

La production s’arrête en 1934, 230 avions de série ont alors été produits. Il s’agit alors du premier avion militaire à entrer en service et à utiliser un moteur conçu et construit au Japon.

À la demande du Ministère des chemins de fer pour un avion d’étude, Mitsubishi développe une version civile du Type 92, l’avion d’étude Hato. Un seul exemplaire est commandé, en 1935, avec un Fokker Super Universal construit par Nakajima.

Les Type 92 de série ont des trains d’atterrissage fixes et sont propulsés par un Mitsubishi A5 en étoile de 481 ch). Il transporte un équipage de deux personnes dans des cockpits ouverts et est armé de deux mitrailleuses de 7,7 mm à l’avant et une ou deux mitrailleuses sur une monture pour l’observateur.

Le Hato est propulsé par un A5 de 405 ch, il a une verrière sur le cockpit de l’observateur. Il est livré en mars 1936 et enregistré sous le code J-AARA.

Le Type 92 fut en service actif en Mandchourie dans les bataillons aériens (plus tard transformés en escadrilles) de la composante aérienne de l’Armée japonaise du Guandong entre 1933 et 1936.

Il est aussi utilisé par l’Armée de l’air Chinoise au début de la seconde guerre sino-japonaise.

28 mars 1935 : premier vol de l’hydravion militaire américain Consolidated PBY Catalina.

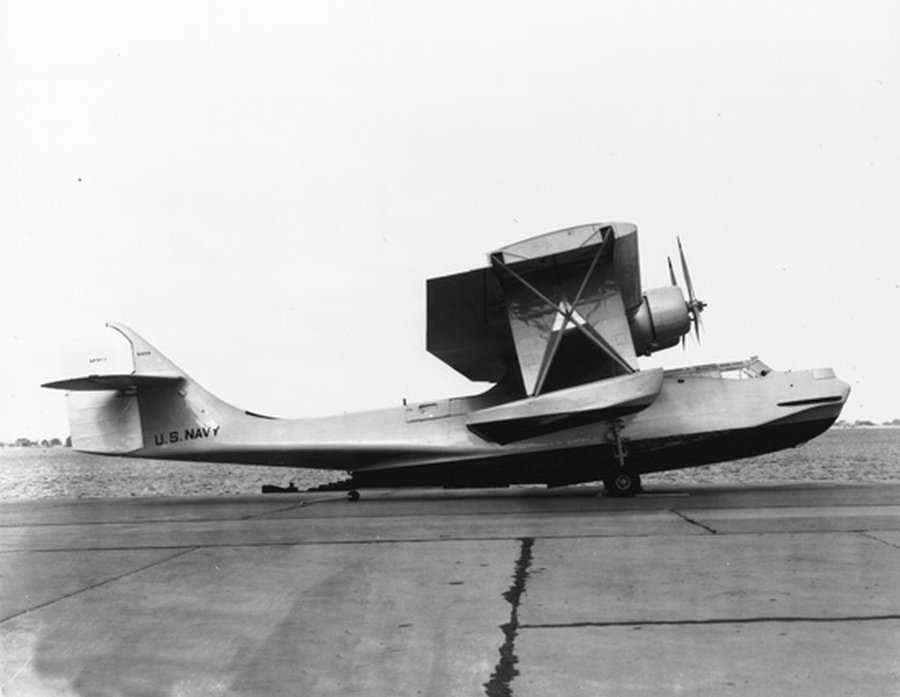

Le Consolidated PBY Catalina est un hydravion militaire conçu dans les années 1930 aux États-Unis. Il est largement utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, tant par l’armée américaine que par celle d’autres pays alliés, effectuant des missions très diverses (lutte anti-sous-marine, escorte de convois, sauvetage en mer, etc.).

Très fiable et capable de parcourir de grandes distances, le Catalina a été construit à environ 4 000 exemplaires, dont une partie au Canada et en URSS. Il a été utilisé par plus de 25 pays différents, y compris comme avion de transport civil.

La désignation initiale de l’avion était simplement PBY, avec « PB » pour « Patrol Bomber » (patrouilleur, bombardier), « Y » étant la désignation de Consolidated, son constructeur. Il fut surnommé Catalina par les Britanniques, en référence à l’Île Santa Catalina en Californie pour respecter leur système de désignation des avions. Les avions fabriqués au Canada étaient eux désignés Canso.

En 1933, l’US Navy émet un appel d’offres pour un hydravion ayant une autonomie de 4 800 km et une vitesse de croisière de 160 km/h. Deux projets sont retenus : le XP3D-1 de la firme Douglas et le XP3Y-1 de Consolidated (Model 28), qui avait déjà produit deux appareils de ce type (le Model 16 Commodore civil et le Model 22 Ranger militaire). Le premier prototype du Catalina fait son vol inaugural le à Norfolk (Virginie). Lors des vols d’essais, l’avion relie Norfolk au canal de Panama puis, de là, rejoint San Francisco, démontrant ses capacités.

Le XP2Y-1 présente plusieurs innovations : une aile parasol avec deux renforts de chaque côté en faisant une aile cantilever. Les flotteurs de stabilisation se rétractent pour constituer les saumons de bout d’aile, selon un brevet de la société Saunders-Roe. La coque se compose de deux parties principales comme celle du P2Y. Mais la queue cantilever cruciforme donne de meilleures performances que la double dérive. Un grand dôme d’observation de chaque côté de l’avion facilite les patrouilles maritimes.

Un certain nombre de modifications sont apportés au XP3Y-1, notamment l’installation de moteurs plus puissants et une nouvelle dérive, l’avion modifié recevant la désignation XPBY-1. Il fait son premier vol le et, quelques mois plus tard, Consolidated commence à livrer les soixante exemplaires de cette version initiale. D’autres commandes sont reçues de l’US Navy, correspondant aux versions PBY-2, PBY-3 et PBY-4 qui diffèrent principalement du PBY-1 par une motorisation de plus en plus puissante.

Le Catalina est initialement conçu comme un patrouilleur-bombardier, un avion avec long rayon d’action capable de localiser et d’attaquer des navires de transport ennemis afin de rompre les lignes de ravitaillement ennemies. Il peut être armé de bombes, de torpilles ou de charges de profondeur pour la lutte anti-sous-marine.

Les Catalina américains, canadiens et britanniques assurent la protection anti-sous-marine des convois de bateaux traversant l’Atlantique vers la Grande-Bretagne ou vers Mourmansk en URSS. Malgré l’armement anti-aérien des sous-marins, ils en coulent à eux tout seuls une trentaine (dont le U-156, le U-164, le U-197, etc.) plus quelques autres en collaboration avec d’autres moyens anti-sous-marins.

Un Catalina brésilien coule le U-199 dans les eaux territoriales brésiliennes le .

C’est un Catalina de la Royal Air Force qui, le , retrouve le cuirassé allemand Bismarck qui s’était échappé après avoir coulé le HMS Hood, fierté de la marine britannique.

C’est un Catalina de l’Aviation royale canadienne qui détecte les porte-avions japonais approchant de Ceylan le et fait échouer l’attaque contre la flotte britannique de l’océan Indien.

C’est un Catalina de l’US Navy qui, le , repère la flotte japonaise s’approchant de Midway et permet ainsi de lancer la première attaque aérienne de la bataille de Midway.

Pendant la guerre dans le Pacifique, les Catalina de plusieurs escadres ont été modifiés pour pouvoir opérer de nuit. Équipés de détecteurs d’anomalies magnétiques, peints en noir, ces Catalina (surnommés les Black Cats en référence à leur peinture), attaquent les convois de ravitaillement japonais la nuit. Dans ce rôle, ils coulent 112 700 tonnes de bateaux marchands, en endommagent 47 000 tonnes et endommagent 10 navires de guerre.

La Royal Australian Air Force (RAAF) utilise aussi des Catalina pour des raids nocturnes de mouillage de mines le dans les eaux japonaises. Et notamment dans le port de Balikpapan fournissant du pétrole au Japon. Fin 1944, ils mouillent aussi des mines dans la baie de Manille pour faciliter la reconquête des Philippines par le général Mac Arthur. Ils réalisent aussi des raids contre des ports de la côte chinoise et la base japonaise importante de Rabaul.

Les Catalina réalisent de nombreuses missions de sauvetage en mer. C’est un Catalina qui sauve 56 marins du croiseur USS Indianapolis coulé en pleine mer par un sous-marin japonais au retour de sa mission de livraison de la première bombe atomique. Quand il n’y a plus de place dans l’avion, l’équipage attache des marins sur les ailes de l’hydravion pour pouvoir les sauver.

À la fin de la guerre, les Catalina purement hydravions sont retirés du service, mais les versions amphibies sont conservées quelques années. Le dernier Catalina, un PBY-6A, appartenant à l’U.S. Navy de réserve, est retiré du service le .

Le , trois Catalina de la marine argentine participent au bombardement de la place de Mai à Buenos Aires, en prélude de la Révolution libératrice.

De nombreux Catalina restent en service jusque la fin des années 1960 dans de plus petites forces aériennes, notamment dans l’armée de l’air brésilienne où ils sont utilisés jusqu’à 1982 à partir de Belém pour des transports militaires le long de l’Amazone dans des régions éloignées et difficiles d’accès.

La France engage ses Catalina pendant la guerre d’Indochine puis la guerre d’Algérie.

L’affaire du Catalina est le nom donné à un incident pendant la guerre froide où un Catalina de l’armée de l’air suédoise fut abattu par des chasseurs soviétiques au-dessus de la mer Baltique le . L’équipage réussit à amerrir près du cargo allemand Münsterland et put être sauvé. Il faisait partie d’une patrouille de deux Catalina à la recherche d’un Douglas DC-3 suédois disparu trois jours plus tôt. On apprit plus tard que celui-ci avait lui-même été abattu par un chasseur soviétique pendant une mission de renseignement électronique.

En 1991, Moscou reconnait officiellement avoir abattu le DC-3. En 2003, l’épave de l’appareil est localisée au fond de la mer Baltique, et il est renfloué au printemps 2004. À cette occasion, les dépouilles de quatre membres d’équipage sont retrouvées, mais le sort des quatre autres demeure à ce jour (2017) inconnu.

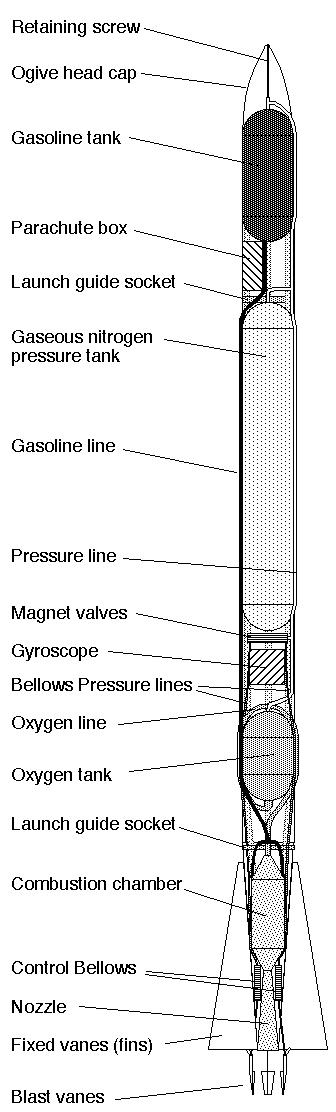

18 mars 1935 : l’ingénieur et physicien américain Robert Goddard lance avec succès la première fusée à propergol liquide gyrostabilisée.

Robert Hutchings Goddard ( – ) est un ingénieur et physicien américain. Précurseur en astronautique, il a mis au point, dans la première moitié du XXe siècle, un des premiers prototypes de fusées à ergols liquides.

Robert Hutchings Goddard ( – ) est un ingénieur et physicien américain. Précurseur en astronautique, il a mis au point, dans la première moitié du XXe siècle, un des premiers prototypes de fusées à ergols liquides.

Il invente également en 1926 le premier moteur-fusée à ergols liquides. Son nom est donné à l’un des centres de recherche de la NASA, le Goddard Space Flight Center.

28 mars 1940 : premier vol du chasseur soviétique Lavotchkine LaGG-3.

Le Lavotchkine-Gorbounov-Goudkov LaGG-3 fut un des chasseurs soviétiques, qui eut à soutenir les combats aériens au début de la Grande Guerre patriotique. Guère plus réussi et populaire que son aîné, le LaGG-1, il s’améliora progressivement au cours de la production, devenant un avion de combat tout à fait valable. Son mariage avec un moteur en étoile, le Shvetsov ASh-82, allait donner, en résolvant le manque de puissance qui handicapait l’avion depuis sa conception, naissance à un des meilleurs chasseurs de la guerre, le Lavotchkine La-5.

Après l’échec du LaGG-1, l’équipe de l’OKB-301 révisa les plans de son avion en mettant au point un nouveau prototype, l’I-301. N’ayant pas de moteur plus puissant à monter sur l’avion, elle décida d’alléger la cellule pour augmenter la puissance massique. Les problèmes de manœuvrabilité et de stabilité furent en partie résolus par le montage de becs de bord d’attaque fixes sur la partie extérieure des ailes. L’autonomie fut, elle, améliorée par le montage de réservoirs de capacité supérieure.

Le résultat n’était pas encore du goût des pilotes, qui plaisantèrent sur l’acronyme LaGG, en lui donnant une signification officieuse, lakirovanny garantirovanny grob qui peut se traduire par « cercueil laqué garanti ». Cependant, au fur et à mesure de la production, l’avion fut constamment modifié. Il exista ainsi pas moins de 66 variantes du LaGG-3. À partir de la mi-1942, l’avion fut motorisé par une version plus puissante du moteur Klimov, le M-105PF. Les améliorations apportées successivement par Gorbunov à l’avion, durant les années 1942 et 1943, finirent par faire de l’avion l’égal de son rival, le Yakovlev Yak-1. La masse au décollage fut réduite, en deux ans, de près de trois cents kilogrammes malgré l’adoption d’un moteur plus puissant. Les performances connurent par conséquent une nette amélioration. La vitesse au niveau du sol passa de 474 à 542 km/h et, en altitude, de 549 à 591 km/h. Le temps de montée à 5 000 mètres, tomba de 7,4 à 5,8 minutes. Cette lente maturation prépara le succès de son successeur le Lavotchkine La-5.

Bien qu’inférieur aux modèles allemands contemporains, sa solidité, sa bonne manœuvrabilité et sa facilité de pilotage en faisaient un adversaire dangereux. Sa structure en bois encaissait bien les dommages et était ignifuge. L’emploi d’obus explosifs avait cependant des effets dévastateurs, en faisant éclater la structure de bois. La qualité de construction du fait des matériaux employés était aussi déterminante : certains avions sortant d’usine se révélaient moins rapides de parfois 40 kilomètres par heure aux valeurs théoriques. Ce fut particulièrement vrai au début de la guerre et l’augmentation de la production pendant l’été 1941.

28 mars 1942 : bombardement de Lübeck par la Royal Air Force.

Le bombardement de Lübeck a eu lieu la nuit du dimanche des Rameaux à Lübeck en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été commandé par la Royal Air Force. Ce fut le premier bombardement stratégique réussi à grande ampleur de la Royal Air Force Bomber Command. Il fallait désarticuler le tissu économique allemand et démoraliser les populations. Mais ce bombardement détruisit en grande partie le patrimoine artistique de la ville (ainsi l’église Saint-Pierre sera en travaux jusqu’en 1987), et provoqua la mort de centaines de civils, tandis que les survivants perdirent bien souvent leur habitation.

Ce type d’attaque sera repris quelque temps plus tard avec l’opération Millenium commencée par le bombardement de Cologne et qui culminera avec ceux de Hambourg et de Dresde, ce dernier étant le plus destructeur.

***

L’état-major de la Royal Air Force avait déjà recommandé au Bomber Command, plusieurs mois avant , d’effectuer des bombardements avec bombes incendiaires sur les villes allemandes, mais c’est le général Harris (dit Bomber Harris), commandant en chef du Bomber Command, qui prit la décision de frapper Lübeck en premier, dès le . Il trouvait en effet que le centre historique était concentré dans un espace réduit et que la ville était dotée aux abords de vastes zones industrielles. De plus, la défense antiaérienne allemande, la Flak, d’après ses indications, y était moins efficace qu’ailleurs.

L’attaque nocturne fut organisée par Harris selon le mode suivant :

- 10 Vickers Wellington, dotés du système de radionavigation GEE et pilotés par des experts, devaient illuminer la zone quinze minutes avant l’heure zéro décidée à 22 h 30.

- 15 Short S.29 Stirling et 25 Wellington munis de GEE devaient survoler les différents objectifs et y jeter des bombes incendiaires, tandis que 10 Wellington devaient bombarder avec des bombes conventionnelles le reste de la ville. Le temps estimé de l’action était de deux à vingt minutes après l’heure zéro.

- Une à deux heures après l’heure zéro, la force principale aérienne devait entrer en action. Elle était composée de 109 appareils dotés de charges incendiaires et de 65 dotés de bombes conventionnelles d’environ 1 814 kg.

L’attaque commença donc ponctuellement à 22 h 30. L’église Sainte-Marie, construite au XIIIe siècle et symbole de la ville avec ses hautes flèches, fut le point focal de l’attaque du centre historique. Le marché gothique et la Reichsbank furent frappés également, ainsi que les bâtiments officiels et toute la vieille ville, provoquant des incendies qui durèrent plusieurs jours. 191 avions lancèrent leur charge sur les 234 participant à l’opération. 8 avions furent abattus par la défense antiaérienne allemande et 5 furent détruits à cause de leur système de navigation défaillant (l’équipage étant capturé).

Winston Churchill félicite publiquement le général Harris du « succès » de l’attaque. Peu après, c’est au tour de Rostock d’être bombardée, après avoir subi quelques raids après Lübeck.

Une reconnaissance photographique effectuée par la RAF le révèle que 81 hectares d’édifices ont été entièrement détruits, représentant 30 % de la ville (les Anglais pensaient au début en avoir détruit 50 %).

1 425 bâtiments ont été détruits, 1 976 gravement endommagés. L’usine Drägewerke qui fabriquait des oxygénateurs pour le personnel des sous-marins est totalement détruite, tandis que trois usines, la gare ferroviaire principale, une des centrales électriques et de nombreux immeubles de bureaux sont entièrement ravagés par des incendies.

146 tonnes de bombes conventionnelles et 163 tonnes de bombes incendiaires ont été larguées sur la ville. 312 civils trouvèrent la mort, sur une population à l’époque de 153 000 habitants.

28 mars 1957 : premier vol de l’avion de patrouille maritime canadien Canadair CL-28.

Le CL-28 Argus de Canadair était un avion de patrouille maritime à grand rayon d’action fabriqué au Canada et utilisé par la RCAF/Force aérienne du Canada (FAC). La conception de cet appareil s’inspire d’un avion de ligne britannique, le Bristol 175 Britannia. Cet appareil, qui pouvait transporter un équipage opérationnel de 15 personnes, était muni de radars, d’un détecteur d’anomalie magnétique et d’armes anti-sous-marines sophistiqués.

Une adaptation en 1954 du Britannia de Bristol, l’Argus est un turbo quadrimoteur à piston. D’un rayon d’action de plus de 8 100 km, il était surtout utilisé à partir des bases de Greenwood (Nouvelle-Écosse) et Summerside (Île-du-Prince-Édouard) pour la chasse anti-sous-marine et les patrouilles de surveillance de la pêche hauturière. Il pouvait transporter jusqu’à près de quatre tonnes d’armement dans ses deux soutes à bombes. Son équipage était constitué de trois pilotes, trois navigateurs, deux mécaniciens de bord et sept opérateurs d’équipement électronique. À pleine charge, il pouvait franchir la distance entre Terre-Neuve et l’Irlande, patrouiller pendant huit heures puis reparcourir cette distance de 1 500 milles marins et disposer encore d’une heure de carburant en réserve.

Il était doté de torpilles et de grenades anti-sous-marines, d’un radar de veille en surface monté sous le nez du fuselage et d’un détecteur d’anomalies magnétiques sur la queue qui sert à repérer les sous-marins submergés grâce au champ magnétique produit par leur coque en métal.

L’Argus effectua son premier vol en mars 1957 sous le vocable de CP-107 Argus et fut retiré du service actif en 1982 par l’arrivée des CP-140 Aurora. La dernière mission d’un Argus avec la FAC date du . Deux versions ont été conçues. La FAC a reçu livraison de 13 appareils de version Mk.I et 20 de version Mk.II avec un système radar plus sophistiqué. Des trente-trois Argus livrés, trente-et-un étaient toujours en opération lors de son remplacement. Aujourd’hui, seuls quelques exemplaires ont évité la destruction et sont maintenant exposés dans des musées.

28 mars 1969 : mort à 78 ans du général puis président des États-Unis Dwight D. Eisenhower.

Dwight David Eisenhower, surnommé Ike, né le à Denison (Texas) et mort le à Washington D.C., est un militaire et homme d’État américain. Membre du Parti républicain, il est le 34e Président des États-Unis, du au .

Durant la Seconde Guerre mondiale, il commande le débarquement de en Afrique du Nord, puis, en tant que commandant en chef du Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, il planifie le débarquement de Normandie de juin 1944. Il est nommé General of the Army en .

Il est chef d’état-major de l’armée de terre des États-Unis de 1945 à 1948 et commandant suprême des forces alliées en Europe de 1951 à 1952.

Devenu président des États-Unis, il supervise le cessez-le-feu en Corée, lance la course à l’espace, développe le réseau des autoroutes inter-États et fait du développement de l’armement nucléaire l’une de ses priorités dans le cadre de la guerre froide avec l’URSS. Il est largement réélu en 1956 face au démocrate Adlai Stevenson, qu’il avait déjà affronté quatre ans plus tôt.

Son vice-président pendant huit ans, Richard Nixon, est battu de justesse à l’élection présidentielle de 1960 par John Fitzgerald Kennedy. Par la suite, Dwight D. Eisenhower se tient en retrait de la vie politique active.