Né à Tarbes en 1851, où son père était fonctionnaire des Finances, Foch s’oriente vite vers l’armée (la lecture favorite de son enfance ne fût elle pas l’Histoire du Consulat et de l’Empire d’Adolphe Thiers ?). En 1869, il entre au collège Saint-Clément à Metz, où il est en étude lorsqu’un jour de mai 1871, tonnent les canons allemands annonçant que, par le traité de Francfort, Metz était dorénavant allemande. C’est une heure de sa vie qu’il n’oubliera jamais.

Reçu à Polytechnique, il en sort dans l’Artillerie et, après l’École d’application de Fontainebleau, il mène la vie de garnison à Tarbes, puis à Rennes. Il est appelé quelque temps au comité technique de l’Artillerie, puis en 1885 et 1886, il est stagiaire à l’École Supérieure de Guerre, où il revient, après une affectation à l’État-Major Général, en tant que professeur de tactique générale. Il y reste six ans, de 1894 à 1900, et ces six années seront décisives dans sa vie, par l’influence qu’il exerce sur ses stagiaires, comme par la maturation qu’elles apportent à ses idées.

Sa carrière marque ensuite un piétinement, sa mésentente avec le général Henri Bonnal[1] entraîne sa mutation de l’École de guerre, et il commande le 35e RA à Vannes, mais en 1907, Clemenceau lui donne les étoiles et lui confie le commandement de l’École de Guerre où il peut reprendre pendant quatre ans l’œuvre commencée comme professeur. Il va en profiter pour mettre sur pied le Centre des Hautes Etudes Militaires. En 1911, il est promu général de division et la guerre le trouve commandant du XXe Corps à Nancy, âgé de 63 ans, mais alerte et svelte.

Il commande ce XXe Corps durant l’offensive qui aboutit à l’échec de Morhange, puis un Détachement d’Armée chargé de maintenir la liaison entre les IVe et Ve armées durant la retraite. C’est à la tête de ces troupes, devenues 9e armée, que Foch contribue à la victoire de la Marne par son action vigoureuse dans les Marais de Saint-Gond. Pendant que l’aile gauche française avance dans la flanc exposé de l’ennemi, il faut, pour tenir la victoire, qu’au centre, la 9e armée résiste à une pression de plus en plus forte. Foch fait face avec sang-froid à une situation tragique, déplace habilement une division sur sa droite et, créant ainsi « l’évènement », emporte la décision.

C’est alors la « Course à la mer » au cours de laquelle chaque adversaire cherche à déborder l’autre, et Joffre le charge du commandement des troupes françaises qui combattent dans les Flandres aux côtés de l’armée belge et des forces britanniques. Il arrête la menace de débordement en constituant le front entre la Lys et la mer, et lorsque l’ennemi tente son attaque frontale sur l’Yser (18-31 Octobre), puis contre Ypres (21 octobre-12 novembre), Foch se montre remarquable dans la coordination des troupes alliées, sachant ménager les susceptibilités anglaises et belges, offrant sans arrière-pensée les renforts dont il dispose, bref obtenant par son énergie et sa diplomatie le maintien du front un moment ébranlé.

Dès ce moment, il inspire une grande confiance aux chefs alliés et le Roi Albert va jusqu’à dire : « Jamais on ne m’a parlé comme il a su le faire… cet homme ferait se battre des morts ».

Les années suivantes, il demeure à la tête des armées du Nord et c’est sous ses ordres que sont menées les offensives d’Artois (mai 1915 et septembre 1915). Dans les enseignements qu’il en tire, Foch se montre lucide et il devient un partisan de ce qu’il appelle « la guerre industrielle », rejoignant dans son analyse les idées développées par Pétain. Néanmoins un an plus tard, l’offensive de la Somme (juillet-novembre 1916) où les troupes françaises, réduites par les exigences de Verdun, se trouvent fortement étayées par des contingents britanniques, est un nouvel échec. Celui-ci ne désespère pas Foch, qui en voit les faiblesses avec sa lucidité coutumière, mais en décembre 1916, il est englobé dans la disgrâce de Joffre et relevé de son commandement pour être placé à la tête d’un « Bureau d’Études ».

Lorsqu’en mai 1917, Pétain remplace Nivelle à la tête des armées françaises, Foch devient chef d’état-major général. C’est à ce titre, qu’il intervient en Italie lors de la crise d’octobre 1917, dont il exploite la leçon pour établir une formule élargie de coordination des efforts alliés. Celle-ci deviendra, après les décisions d’une conférence tenue à Rapallo[2], le Conseil suprême de guerre, constitué par les chefs de gouvernements alliés, disposant du comité des représentants militaires permanents de Versailles que Foch préside.

Lorsqu’en mai 1917, Pétain remplace Nivelle à la tête des armées françaises, Foch devient chef d’état-major général. C’est à ce titre, qu’il intervient en Italie lors de la crise d’octobre 1917, dont il exploite la leçon pour établir une formule élargie de coordination des efforts alliés. Celle-ci deviendra, après les décisions d’une conférence tenue à Rapallo[2], le Conseil suprême de guerre, constitué par les chefs de gouvernements alliés, disposant du comité des représentants militaires permanents de Versailles que Foch préside.

En mars 1918, c’est la grande offensive allemande en Picardie, et bientôt, la liaison est compromise entre les armées britanniques et françaises. Devant la gravité de la menace, les particularismes nationaux s’atténuent et le 26 mars, la Conférence interalliée de Doullens où assistent Clemenceau et Lloyd George, charge le général Foch de « coordonner l’action des armées alliées sur le front Ouest ». Le 15 avril, il recevra le titre de « commandant en chef des armées alliées ». Pour la première fois dans l’Histoire, un chef militaire dispose de 18 armées et d’un effectif combattant de 6 millions d’hommes. L’Entente avait enfin son chef et pouvait ainsi arrêter les offensives allemandes de l’été. Après les reculs imposés en Flandres, sur le Chemin des Dames et en Champagne, ce sera le prodigieux retournement du 18 juillet 1918, prélude à l’offensive décisive qui s’ébranle le 8 août — « jour de deuil de l’armée allemande », selon Ludendorff lui-même — s’élargissant de proche en proche jusqu’à la Meuse et contraignant finalement l’adversaire à demander l’armistice. C’est au cours de cette phase offensive que l’armée américaine fit son entrée dans la guerre, sous la forme d’une armée autonome.

Cette victoire, Foch, élevé à la dignité de maréchal de France en août, la doit à sa volonté farouche d’offensive, maintenue intacte durant les revers de mai et de juin en même temps qu’à son sens de la solidarité interalliées qui lui a permis d’imposer son autorité.

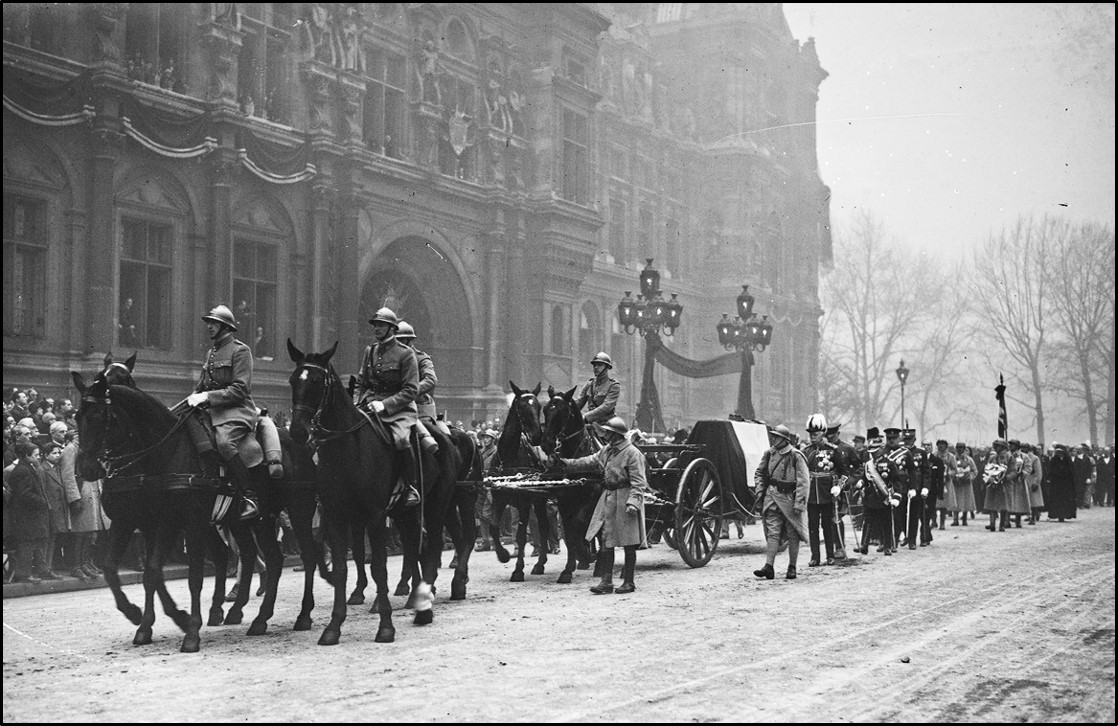

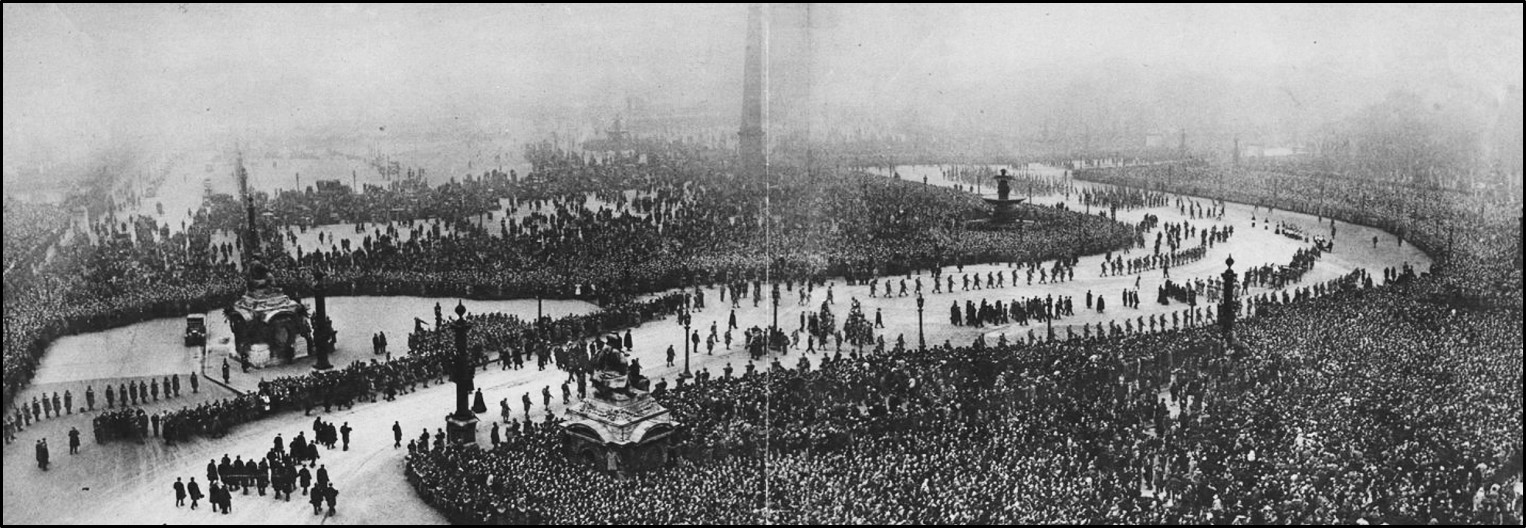

À la Conférence de la Paix, il revenait au maréchal Foch de donner ses avis sur les dispositions à prendre pour assurer cette paix. Il le fit dans la plus stricte discipline, soutenant sans relâche, devant les plus hautes instances la thèse du maintien du Rhin comme frontière militaire nécessaire à la France, la rive gauche du Rhin devant dans son esprit constituer un État tampon entre la France et l’Allemagne. Cette conception se heurte au veto des gouvernements alliés et l’oppose au Président Clemenceau ; leur amitié s’en ressentit, mais pas leur mutuelle estime. Foch sera alors cantonné dans des fonctions de contrôle interallié et ne tiendra pratiquement aucun rôle dans la mise sur pied de l’armée française post 1919, Pétain ayant été nommé vice-président du Conseil supérieur de la Guerre et généralissime désigné en temps de guerre. Mais son prestige est immense chez tous les Alliés et, après des responsabilités sans précédent dans l’histoire, il connaît une gloire, elle aussi sans précédent, gloire que tempère pourtant le souvenir de son fils tombé dans les Ardennes dans les jours sombres d’août 1914. Et lorsqu’il meurt à 78 ans, le 20 mars 1929, c’est une foule immense et recueillie qui accompagne aux Invalides le vainqueur de 1918, maréchal de France, de Grande-Bretagne et de Pologne.

NOTES :

- Bonnal, prédécesseur de Foch au cours de tactique générale, puis directeur des études, réfutait les Principes. Pour sa part, Foch trouvait Bonnal trop uniquement historien. Demeuré très influent dans un poste d’attente, se sachant prévu pour aller commander l’ESG, Bonnal a obtenu la tête de Foch avant même de la commander. Compromis dans une affaire privée de captation d’héritage, il a été mis à la retraite d’office quelques mois après avoir pris son commandement.

- Rapallo, ville de villégiature italienne, a servi de siège à plusieurs conférences au cours de la guerre puis dans les années vingt. Elle a ensuite été supplantée par Genève dans ce rôle.