21 juillet 1242 : seconde bataille de Taillebourg.

Il y eut deux batailles de Taillebourg, lieu de passage stratégique entre le nord de la France et le sud, par le pont construit sur la Charente.

- La première et la moins connue est celle qui vit la victoire de Charlemagne en 808 sur les Sarrasins.

- La seconde opposa, le , les troupes capétiennes du roi de France Louis IX et de son frère le comte de Poitiers Alphonse, victorieux, à celles de leurs vassaux révoltés, Henri III d’Angleterre et Hugues X de Lusignan.

***

Le départ de ce dernier épisode de la « première guerre de Cent Ans » entre le roi de France et le roi d’Angleterre se trouve dans la révolte d’un baron poitevin, Hugues X, seigneur de Lusignan, comte de la Marche et d’Angoulême.

Le comté a une longue tradition d’autonomie au sein de l’Aquitaine, loin des capitales successives du royaume de France ou d’Angleterre, dans la mouvance duquel il se trouve depuis le mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri II Plantagenêt. Le Poitou est confisqué (tombe en commise) le sur jugement de Philippe Auguste à l’encontre de Jean sans Terre, et est rattaché à la couronne de France peu après. C’est donc à la fois pour ménager la défiance des seigneurs poitevins à l’égard d’un suzerain récent, et pour constituer un domaine à son fils cadet, que Louis VIII le Lion, successeurs de Philippe II Auguste, donne le Poitou en apanage à ce fils, Alphonse de Poitiers. Celui-ci n’a que 6 ans à la mort de son père, en 1226, et est donc comme son frère aîné âgé de 12 ans, futur Saint-Louis, placé sous la régence de sa mère Blanche de Castille.

Il n’est adoubé qu’à l’âge de 18 ans, par son frère, et ne prend possession de son fief qu’en 1240. Il reçoit à cette occasion l’hommage lige des seigneurs de la province, dont l’un des plus puissants d’entre eux, Hugues X de Lusignan. Celui-ci, outre son fief familial, possède plusieurs places en Saintonge et en Poitou, dont le château de Montreuil, et surtout le comté de la Marche.

Tout comme de nombreux seigneurs poitevins, Hugues X de Lusignan n’accepte pas de perdre l’autonomie qu’il avait auparavant, et comme en 1173-1179, 1188 et 1194 contre le roi d’Angleterre, et en 1219-1224, la noblesse poitevine se ligue contre son suzerain trop puissant. Le point de départ de l’affrontement se situe à Noël 1241, lorsque, sans doute à l’instigation de son épouse Isabelle d’Angoulême, mère d’Henri III d’Angleterre et ancienne fiancée de son père Hugues IX, Hugues X de Lusignan insulte le comte de Poitiers dans son palais.

Immédiatement, la famille capétienne réagit. Le , Alphonse de Poitiers convoque la noblesse poitevine à Chinon pour la Pâques. Des seigneurs fidèles, d’autres moins fidèles mais ennemis des Lusignan, répondent à l’appel : ainsi Geoffroi V de Rancon, seigneur de Taillebourg et de Gençay. Bien que sa mère Blanche ait déjà fait face avec succès à des révoltes féodales et gère encore les affaires du royaume depuis 1226 avec le titre de baillistre, Louis IX décide de porter secours à son frère et dirige la campagne. Il arrive à Chinon le , à Poitiers le , avec une armée de 30 000 hommes, chevaliers et fantassins, et des engins de siège. Le ils réussissent à s’emparer du château de Montreuil-Bonin, la place forte des Lusignan. Après avoir pris la tour de Béruges, Moncontour, Vouvant et Fontenay-le-Comte ils se dirigent vers Saintes, capitale du comté de Saintonge. Le roi d’Angleterre, Henri III, a en effet débarqué sur la côte saintongeaise à Royan à la mi-mai, avant de rejoindre à Pons son parent Hugues X de Lusignan et Raymond VII de Toulouse qui cherche à compenser le traité de 1229 qui lui a ôté la plus grande part de ses terres. Il est également accompagné de son frère Richard, comte de Cornouailles et comte de Poitiers en titre depuis 1225.

Le roi de France est hébergé au château de Taillebourg, qui surplombe le premier pont sur la Charente depuis son embouchure et passage stratégique entre Saint-Jean-d’Angély et le Poitou au nord, et Saintes (qui appartenait alors aux Lusignan) et la Guyenne au Sud.

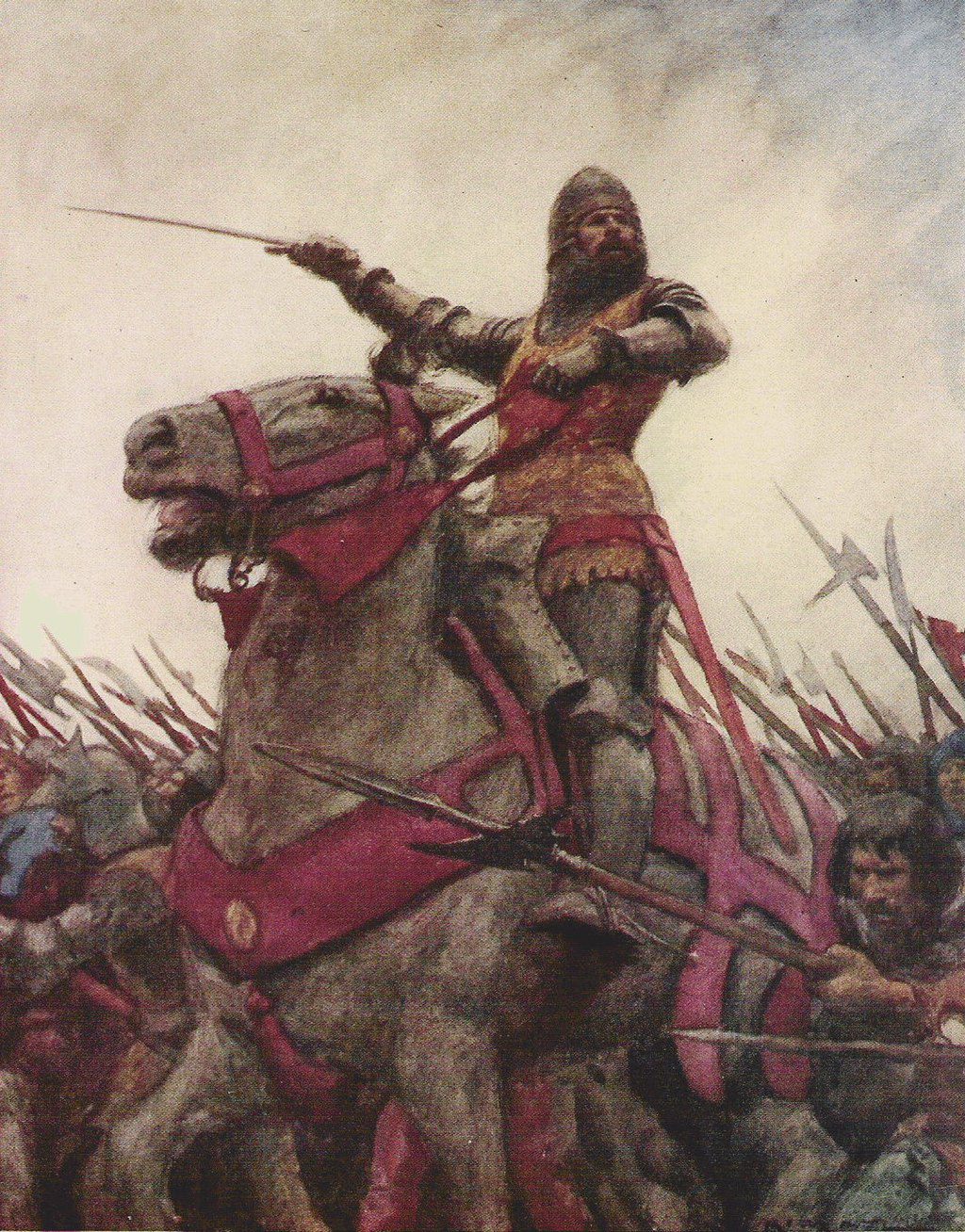

Le , les deux armées se font face de chaque côté du pont, sans qu’un véritable combat ait lieu. Le premier affrontement a lieu le . Les Anglais, qui ont pour mission d’interdire aux Français le passage de la Charente, prennent position à deux portées d’arbalète du cours d’eau, en laissant une troupe importante à la garde du pont fortifié. Louis IX se décide alors à forcer le passage en envoyant charger chevaliers et hommes d’armes. Mais trois assauts sont infructueux : les Anglais ne fléchissent pas, et la tâche est rendue ardue par l’étroitesse du pont. Voyant cela, le roi de France accourt l’épée à la main, accompagné de huit de ses meilleurs chevaliers. Il atteint bientôt l’avant-garde et rallie à lui les Français galvanisés par la présence royale. Ces derniers, après un combat éreintant, repoussent finalement les Anglais, qui refluent vers le gros de l’armée d’Henri III. Ce dernier fait par conséquent retraiter son armée vers Saintes. Les pertes sont légères, car l’étroitesse du pont n’a pas permis d’engager des effectifs importants, mais Archambaud VIII, sire de Bourbon et l’un des commandants de l’armée royale, est mortellement blessé. Néanmoins, cet engagement a un effet psychologique important sur les Français tant que sur les Anglais.

Après cet engagement qui leur permet de contrôler un pont stratégique, les Français et leurs alliés exploitent leur avantage. Louis IX et son armée suivent les Anglais qui ont retraité vers Saintes et qui se sont placés sur un plateau d’une vingtaine de mètres de hauteur, en ordre de bataille.

L’affrontement débute par un violent combat entre les Anglais et quelques centaines de fourrageurs flamands équipés de faux, d’arcs ou d’arbalètes par la ville de Tournai. C’est la seule action structurée de la bataille.

En effet, les Français, bien qu’en sous-nombre car une partie de l’armée du roi de France n’est pas encore sur les lieux, décident d’attaquer l’armée anglaise frontalement, en escaladant la pente. La bataille tourne à la mêlée générale, et les actes de bravoure se multiplient des deux côtés. L’arrivée des renforts français annule l’avantage numérique des Anglais et la bataille tourne à la défaveur de ces derniers. Henri III s’enfuit pour éviter la capture ou la mort, et les Anglais, pressés de toutes parts, bien qu’ayant combattu vaillamment, suivent bientôt l’exemple de leur roi. Petit à petit, l’armée anglaise reflue en pagaille vers les murs de la ville de Saintes, et les Français poursuivent, causant un certain nombre de morts ou de prisonniers supplémentaires.

À la suite de cette victoire française, l’armée anglaise se délite : ses éléments poitevins se dispersent et regagnent leurs terres. Sous la menace d’un assaut de la ville, le roi d’Angleterre la quitte de nuit le 28 juillet et se réfugie à Blaye. Le 29 au matin, l’armée française entre triomphalement dans la ville. Le roi y confirme les privilèges commerciaux et fiscaux des bourgeois. La noblesse féodale se trouve contenue et résignée.

Le roi d’Angleterre signe une trêve de cinq ans à Pons le . Une paix plus durable est conclue à Paris le (traité de Paris).

Le roi de France restitue à son vassal infidèle les terres dont il n’est pas sûr que la conquête ait été parfaitement légitime : Quercy, Limousin et Saintonge, pensant que ce noble geste lui assurerait à la fois la paix avec l’Angleterre, dont il estime le roi, et garde la possession du Poitou, du Maine, de l’Anjou et de la Normandie.

Le règlement de la révolte féodale est moins avantageux et plus rapide pour Hugues X de Lusignan : un tiers de ses châteaux poitevins est confisqué, réarmé et vendu par Alphonse de Poitiers ; il perd aussi la pension qu’il percevait du trésor royal. Sa petite fille Isabelle de Lusignan, à peine pubère, épouse en 1250 le fils de son ennemi Geoffroy VI de Rancon, seigneur de Gençay, qui fait reconstruire son château avec la dot.

Quant à Raymond VII, la paix de Lorris, signée en , renouvelle les conditions qui lui avaient été faites auparavant.

21 juillet 1403 : bataille de Shrewsbury.

La bataille de Shrewsbury se déroula à l’emplacement de la ville actuelle de Battlefield dans le comté de Shropshire en Angleterre. Une armée commandée par le roi Henri IV d’Angleterre y affronta et vainquit une armée rebelle menée par Henry Percy, dit Hotspur, fils d’Henry Percy, 1er comte de Northumberland.

***

Les Percy avaient appuyé Henri IV dans sa guerre victorieuse contre Richard II d’Angleterre qui s’est achevée avec son accession au trône en 1399. Henri IV avait reçu l’aide de nombreux seigneurs à qui il avait promis de la terre et des richesses en récompense de leur fidélité ; lorsque la guerre prend fin, des terres situées en Cumbria et promises aux Percy sont allouées à un autre. Cette promesse non tenue suffit à allumer la révolte, alimentée sans doute par le non versement de la somme d’argent promise par Henri IV.

Début 1403, Henry Percy lève une petite troupe d’environ 2 000 hommes et marche vers le sud à la rencontre de son oncle ; l’essentiel de son armée est recruté dans le Cheshire, une région hostile à Henri IV et qui avait fourni beaucoup de soldats d’expérience, en particulier des archers, ayant servi dans la garde personnelle de Richard II. Il semble qu’ils caressent l’espoir de recevoir des renforts gallois sous les ordres du prince de Galles auto-proclamé Owain Glyndŵr. Cet espoir est déçu bien que quelques troupes galloises de la frontière les rejoignent. Les rebelles marchent alors sur Shrewsbury, la capitale puissamment défendue du comté de Shropshire.

Le roi Henri est informé de ces mouvements le 12 juillet, alors qu’il semble précisément aller à la rencontre de la menace des Percy. Il change dès lors de direction et marche sur Shrewsbury à la tête de son armée. Les estimations des forces en présence sont très variables : l’armée royale serait composée 15 000 à 60 000 hommes, alors qu’on évalue l’effectif rebelle entre 5 000 et 20 000 combattants.

Les deux armées arrivent à Shrewsbury le 20 juillet et dressent leur camp au bord de la Severn dont le cours jouxte la ville, sur la rive nord pour les rebelles et la rive sud pour les forces du roi. Le lendemain, les troupes royales traversent la rivière à Uffington et se placent en terrain découvert afin d’utiliser au mieux leur supériorité numérique. Elles sont rejointes par l’armée des Percy.

L’essentiel de la matinée se passe en pourparlers. Alors qu’Henry Percy semble enclin à se rallier aux arguments royaux, il n’en est pas de même pour son oncle. En tout état de cause, les négociations cessent vers midi et les deux armées se préparent à l’affrontement.

L’affrontement commence par un tir de barrage de l’archerie, tuant et blessant de nombreux hommes avant même qu’ils se rencontrent sur le champ de bataille. Bien que les archers du Cheshire de Percy montrent leur supériorité en cette occasion, le nombre joue en faveur de l’armée royale. Les Percy tentent de renverser la situation par une charge qui se révèle prématurée, et où Henry trouve la mort. Les rebelles battent alors en retraite. La défaite est consommée. Plus de trois cents chevaliers et quelque 20 000 d’armes tombent sur le champ de bataille et des milliers d’autres meurent de leurs blessures dans les semaines qui suivent. Durant la bataille, le prince de Galles, futur Henri V, âgé de 16 ans, est presque tué par une flèche reçue en plein visage. Un soldat ordinaire aurait été laissé pour mort, mais, lui, peut bénéficier des meilleurs soins possibles et, pendant les jours qui suivent, le médecin royal, John Bradmore, conçoit un outil spécial pour extraire la pointe de la flèche sans causer de dommages supplémentaires.

On enterre Henry Percy à Whitchurch, dans le comté de Shropshire, mais la rumeur qu’il ne serait pas mort se propage bientôt. En réaction, le roi le fait déterrer et fait exposer son cadavre à Shrewsbury, empalé sur une lance entre deux meules. Son corps est ensuite découpé en quatre parties exposées aux quatre coins du pays. En novembre, ses restes finissent par être restitués à sa veuve.

21 juillet 1568 : bataille de Jemmigen.

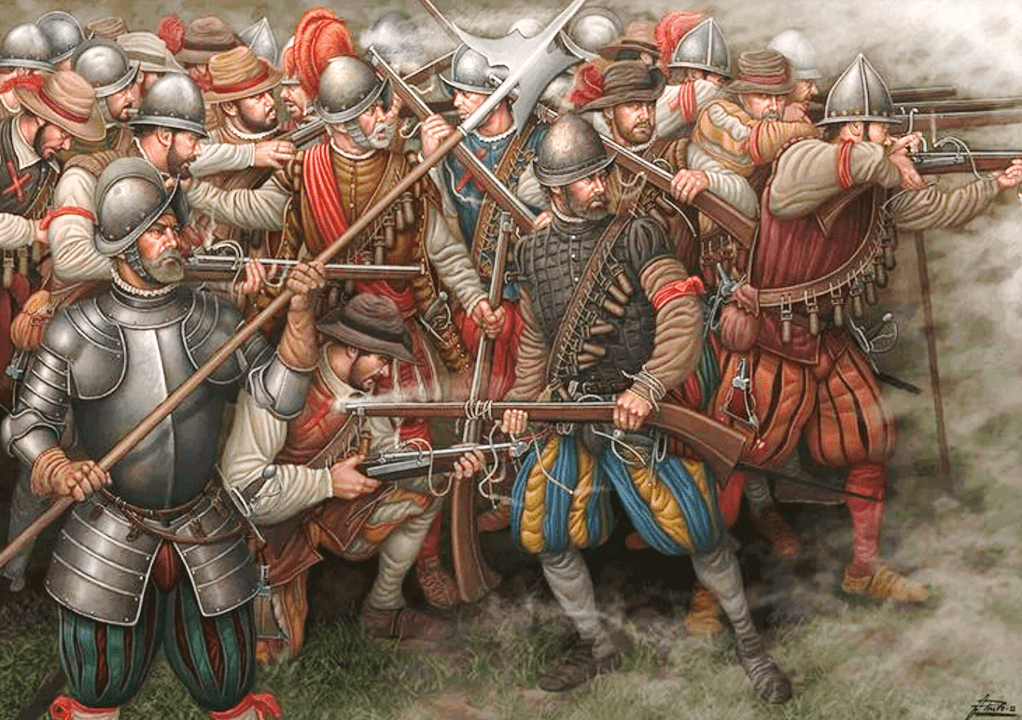

La bataille a lieu près de Jemgum (actuelle Frise orientale, en Allemagne) et opposa l’armée espagnole commandée par le duc d’Albe à l’armée des insurgés néerlandais, commandée par Louis de Nassau, au début de la guerre de Quatre-Vingts Ans (1568-1648). Elle se termina par la victoire des Espagnols.

Cette bataille vient après la victoire espagnole de Rheindalen (avril) et la victoire des insurgés à Heiligerlee (mai). 15 000 soldats espagnols écrasent les 12 000 soldats de l’armée insurgée, qui comptent plus de 7 000 morts ou blessés, contre 300 pour les Espagnols. Louis de Nassau se réfugie en Allemagne avec les débris de son armée, laissant le champ libre au duc d’Albe, qui vaincra Guillaume d’Orange, frère de Louis de Nassau et leader de l’insurrection, en octobre à Jodoigne (actuel Brabant wallon).

21 juillet 1781 : bataille navale de Louisbourg.

La bataille navale de Louisbourg est une bataille navale mineure qui a lieu pendant la guerre d’indépendance des États-Unis entre deux frégates de la Marine royale française et un convoi britannique composé de 18 navires marchands, escortés par plusieurs bâtiments de la Royal Navy au large du port de Spanish River, sur le cap Breton, Nouvelle-Écosse (actuelle ville de Sydney). Malgré leur infériorité numérique, les deux frégates françaises, L’Astrée (38) et L’Hermione (34), commandées respectivement par les capitaines de vaisseau, La Pérouse et Latouche-Tréville, attaquent et mettent en fuite le convoi ennemi.

***

L’attaque a lieu dans le contexte de l’alliance franco-américaine de 1778, une alliance défensive signée contre la Grande-Bretagne au début de la guerre d’indépendance des États-Unis.

La Pérouse, promu capitaine de vaisseau le , reçoit le de la même année le commandement de la frégate L’Astrée. Dès cette époque, une expédition est prévue contre les établissements britanniques de la baie d’Hudson mais divers contretemps provoquent son ajournement. Latouche-Tréville, qui s’est distingué le à la bataille du cap Henry sous les ordres du capitaine des Touches, est lui aussi capitaine de vaisseau — par brevet daté du — mais il ignore cette promotion jusqu’à l’arrivée à Boston de la frégate l’Engageante le 7 septembre 1781.

Le convoi britannique se rendait à l’établissement de Spanish River situé sur l’île du Cap-Breton pour y faire un chargement de charbon destiné à la ville d’Halifax. Ce dernier est composé de 18 navires, dont 9 navires de transport de charbon et 4 navires destinés au ravitaillement. Les navires composant l’escorte sont alors la frégate HMS Charlestown (28), deux sloops Allegiance (24) et Vulture (20), un navire de transport armé, le Vernon (14), et un autre petit bâtiment armé, le Jack (14).

Les deux frégates françaises attaquent le convoi, et infligent d’importants dégâts au HMS Charlestown au cours des premières bordées, perdant son mât principal et plusieurs de ses officiers, parmi lesquels son commandant, le captain Evans. L’Hermione, après avoir envoyé plusieurs bordées au Vulture et au Jack, retourne combattre le Charleslown, qui avait déjà affaire à L’Astrée et qui est obligé d’amener son pavillon. Latouche-Tréville retourne aussitôt après sur le Jack, l’écrase de son feu et le force à se rendre, après avoir lui aussi perdu son capitaine. Le combat prend fin à la tombée de la nuit. Le captain George qui commandait alors le Vulture parvient à ramener le reste de son convoi au port. Six marins français et 17 marins britanniques sont tués au cours du combat.

Alors qu’une partie des navires destinés à l’escorte réparaient dans le port de Spanish River, les bâtiments de transport chargent néanmoins leur cargaison de charbon et mettent les voiles en direction d’Halifax. Les Français capturent le Jack et le Thorn au large du port Halifax, ainsi que trois navires faisant partie du convoi, et ramènent ces prises à Boston. L’année suivante, le Jack sera repris par les Britanniques pendant la bataille navale d’Halifax.

Les deux commandants français deviendront particulièrement célèbres par la suite, Latouche-Tréville combattra dans la marine impériale pendant les guerres napoléoniennes et parviendra au grade de vice-amiral, et le comte La Pérouse se verra confier par Louis XVI une mission d’exploration, au cours de laquelle il trouva la mort. Une des frégates françaises, L’Hermione, restera elle aussi dans l’Histoire pour avoir transporté le marquis de La Fayette aux États-Unis. L’Association Hermione-La Fayette a commencé la construction d’une réplique de cette frégate en 1997 au chantier naval de Rochefort. Elle a été mise à l’eau le .

21 juillet 1798 : bataille des Pyramides (campagne d’Égypte).

La bataille des Pyramides a lieu le 21 juillet 1798 entre l’Armée française d’Orient commandée par Bonaparte et les forces mamelouks commandées par Mourad Bey, lors de la campagne d’Égypte. Dans un souci de propagande, Bonaparte décide d’appeler cette victoire « bataille des Pyramides », nom plus glorieux que « bataille du Caire » ou « bataille d’Embabech » (où se trouvait l’emplacement du camp de Mourad Bey et où eurent lieu effectivement les combats), donnant ainsi à croire qu’elle s’était déroulée au pied même des célèbres monuments. C’est d’ailleurs ainsi que l’imaginaire collectif la représente souvent, notamment dans des tableaux. En réalité, les pyramides devaient tout au plus être vaguement visibles à l’horizon.

****

Le , Bonaparte arrive à Alexandrie puis prend sa marche vers Le Caire en passant par le désert. Le 13 juillet, un premier combat à Chebreiss se solde par une rapide défaite des mamelouks qui perdent 300 cavaliers. Ceux-ci se retirent alors vers Le Caire.

On informe Bonaparte que Mourad Bey l’y attend avec toutes ses forces réunies. Les mamelouks ont en effet décidé de livrer une bataille décisive sous les murs de leur capitale. Leur armée, rassemblée sur la rive gauche du Nil autour du village d’Embabeh près du plateau de Gizeh, est adossée au fleuve, couvrant ainsi Le Caire situé sur la rive droite. Mourad Bey est à la tête de plus de 10 000 cavaliers mamelouks, qui s’étendent dans la plaine entre le fleuve et les pyramides. Ceux-ci sont accompagnés de cavaliers arabes et 30 000 fellahs et janissaires disposés dans le village ou de rapides travaux de fortification ont été réalisés. Cinquante pièces d’artilleries sont placées dans un camp retranché à Embabech.

L’armée française, qui a commencé sa marche de nuit, arrive au lever du jour face à l’ennemi. C’est alors que l’on prête à Bonaparte cette courte harangue : « Soldats ! Vous êtes venus dans ces contrées pour les arracher à la barbarie, porter la civilisation dans l’Orient, et soustraire cette belle partie du monde au joug de l’Angleterre. Nous allons combattre. Songez que du haut de ces pyramides quarante siècles vous contemplent ». Comme à Chebreiss, l’armée française est composée de cinq divisions : Desaix et Reynier commandaient la droite, formée de deux divisions, Menou et Bon la gauche, également composée de deux divisions. Bonaparte est au centre avec la division Kléber commandée par Dugua en l’absence de ce général blessé à Alexandrie.

Bonaparte utilise alors la stratégie la plus adaptée pour contrer les charges des cavaliers mamelouks : le carré d’infanterie.

Bonaparte fait mettre l’armée en carrés de 2 000 hommes décrits ainsi par Thiers : « Chaque division formait un carré ; chaque carré était sur six rangs. Derrière étaient les compagnies de grenadiers en peloton, prêtes à renforcer les points d’attaque. L’artillerie était aux angles ; les bagages et les généraux au centre. Ces carrés étaient mouvants. Quand ils étaient en marche, deux côtés marchaient sur le flanc. Quand ils étaient chargés, ils devaient s’arrêter pour faire front sur toutes les faces. Puis, quand ils voulaient enlever une position, les premiers rangs devaient se détacher pour former des colonnes d’attaque, et les autres devaient rester en arrière formant toujours le carré, mais sur trois hommes de profondeur seulement, et prêts à recueillir les colonnes d’attaque. »

Bonaparte, en examinant l’ennemi remarque que les pièces qui garantissent le camp d’Embabeh ne sont pas montées sur des affûts de campagne. Les fantassins turcs n’oseront pas s’en éloigner.

Il ordonne à Desaix de prolonger sa droite pour se mettre hors de portée de l’artillerie, et d’attaquer ensuite les mamelouks, tandis que Bon, de son côté, attaquera de front les retranchements d’Embabeh. Rapidement, Mourad Bey perd la majorité de ses soldats. Une partie tente de rejoindre la base arrière mais est prise en tenaille par les différents carrés français (Reynier, Dugua et Bonaparte). Seuls un peu moins de 3 000 mamelouks parviennent à échapper aux Français et arrivent à leur camp d’Embabech. À cet instant, toute la partie gauche de l’armée française se rue sur Embabech.

Mourad s’aperçoit du mouvement des Français et en devine l’intention. Il donne alors l’ordre à sa cavalerie de charger les colonnes françaises pendant leur marche. Le choc est si rapide et brutal sur les colonnes françaises, qui se forment en carrés, que ceux-ci en sont un moment ébranlés. Les charges des mamelouks se multiplient en vain face au déluge de feu qui s’abat sur les cavaliers.

La discipline des carrés français semble l’emporter sur leurs efforts désordonnés.

De nombreux mamelouks trouvent la mort devant ceux-ci, où viennent se briser tous leurs efforts. Bonaparte saisit alors ce moment décisif pour faire attaquer Embabeh. Les généraux Bon et Menou enlèvent à la baïonnette le village et ses retranchements, tuant de nombreux mamelouks qui s’y sont retranchés. Les Français prennent une quarantaine de pièces d’artillerie, 400 dromadaires, des richesses de diverses et des vivres. Bonaparte n’aura perdu qu’une trentaine d’hommes tandis que, selon lui, 10 000 combattants ennemis (dont 7 000 Mamelouks) ne sortiront pas vivants des combats.

La division turque et les fellahs sont alors resserrés entre les carrés français et le fleuve. Ils sont entièrement dispersés ou détruits. Mourad Bey, séparé de ses troupes, se retire vers Gizeh avec 2 500 cavaliers, seul reste de son armée, la majeure partie des troupes turques et des fellahs se sont sauvés à la nage en traversant le Nil.

La division de Desaix continue la poursuite au-delà des pyramides.

Cette bataille ouvre la route du Caire à Bonaparte qui y entre le 24 juillet. Immédiatement le jeune général lance des travaux dans la ville et s’emploie à faire de cette victoire le point de départ de recherches archéologiques et scientifiques qu’il souhaitait. Il crée alors l’Institut français du Caire.

Mais cette victoire est bien vite oubliée. Les Anglais anéantissent la flotte française dans la rade d’Aboukir. Toute retraite devient impossible. La seule solution pour Bonaparte est de continuer sur sa lancée. Il pousse ses troupes vers la Palestine dans les 6 premiers mois de 1799. Mais l’épopée devient sanglante et désastreuse. Bonaparte est obligé de rentrer discrètement en France afin de préparer son avenir politique et éviter une déroute égyptienne qui porterait son nom. Il confie alors le commandement de l’armée française d’Égypte au général Jean-Baptiste Kléber.

La défaite des mamelouks eut un impact conséquent sur la formation de l’Égypte moderne, le peuple égyptien réalisant enfin que ces mamelouks, militaires étrangers qui l’opprimaient depuis des siècles, n’étaient pas invincibles. Les mamelouks ne retrouvèrent jamais leur place politique d’avant la campagne d’Égypte, même après l’échec final de l’armée française devant la coalition ottomano-britannique appuyés par les guérillas égyptiennes.

21 juillet 1861 : première bataille de Bull Run (États-Unis).

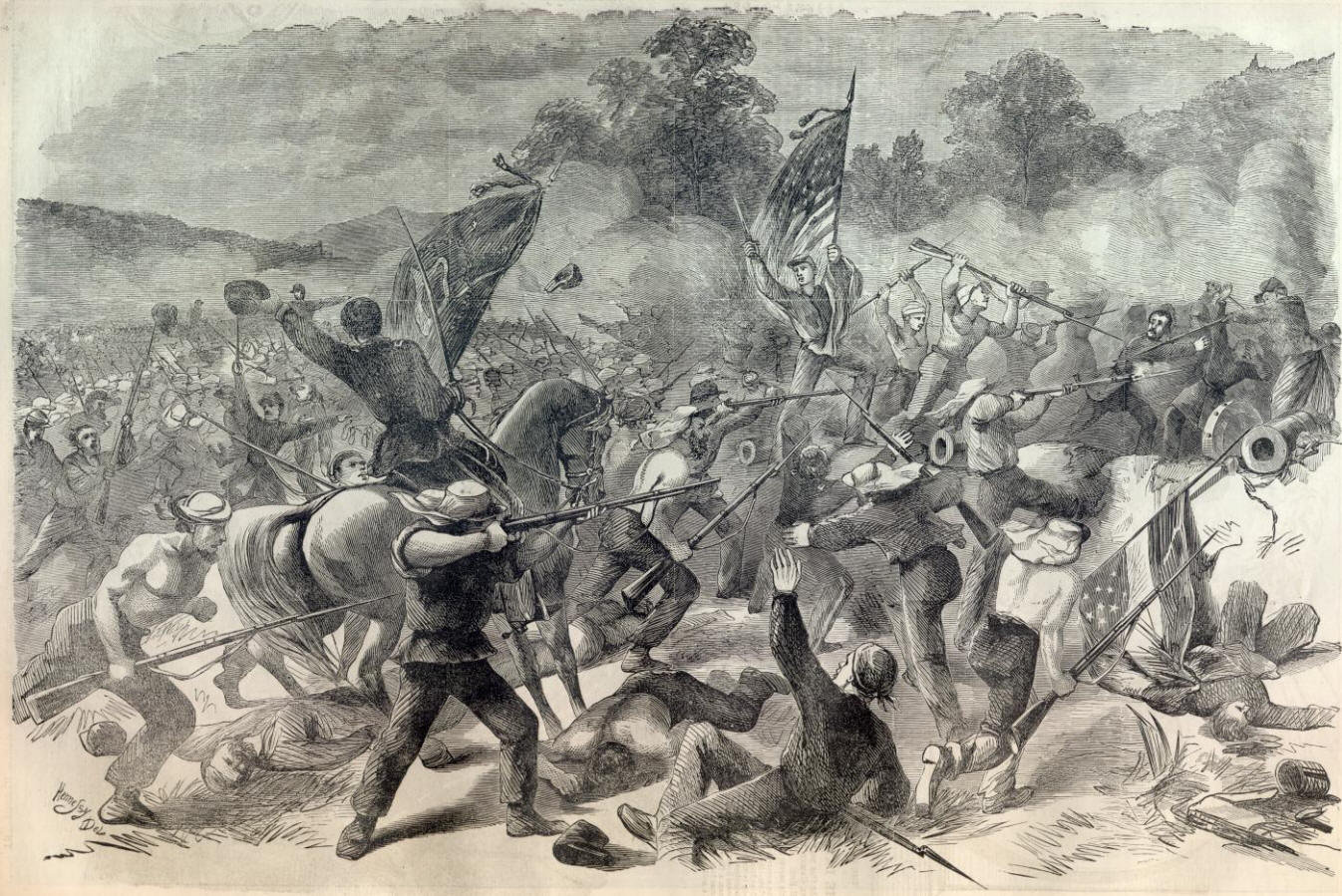

La première bataille de Bull Run, aussi nommée première bataille de Manassas par les forces sudistes (ce nom est encore fréquemment employé dans les États du Sud), fut le premier affrontement majeur de la guerre de Sécession entre l’Union (Nord) et la Confédération (Sud). Elle se déroula près de la petite ville de Manassas, en Virginie, à 60 km au sud-ouest de Washington. Alors qu’elles sont persuadées d’obtenir une victoire facile, les forces nordistes, non aguerries, sous les ordres du brigadier général Irvin McDowell, traversent la rivière Bull Run pour affronter l’armée sudiste guère plus aguerrie sous les ordres des généraux Joseph E. Johnston et Pierre Gustave Toutant de Beauregard. Malgré un engagement de la bataille qui leur est d’abord favorable, les forces nordistes subissent un échec cuisant et, mises en déroute, doivent se replier sur Washington.

***

La guerre de Sécession commence le par la bataille de Fort Sumter. Aucun des deux camps n’avait préparé ses effectifs, ne voulant pas paraître comme l’agresseur. La mobilisation commence ainsi à partir de la deuxième quinzaine d’. Les deux camps prévoient une guerre de courte durée, le premier appel à volontaires porte donc pour un engagement de trois mois. Une partie des troupes doit théoriquement être démobilisée fin juillet, alors qu’aucune bataille importante n’a été livrée.

Les premiers appels à volontaires ont été couverts sans problème par la population des deux adversaires. Paradoxalement, il y avait parfois trop d’hommes pour les capacités logistiques des deux camps.

Depuis la prise de Fort Sumter, l’armée de l’Union n’est pas restée inactive, ses effectifs ont quintuplé (passant de 16 000 hommes en 1860 à environ 90 000 hommes sur tous les théâtres d’opérations) à la veille de la bataille. Toutefois si les effectifs de l’Union sont corrects en quantité, ils sont loin de l’être en qualité, en particulier il manque beaucoup de bons officiers, un certain nombre (dont le colonel Robert E. Lee) a quitté l’Union pour rejoindre la Confédération. L’armée de l’Union rappelle donc des anciens de West Point revenus à la vie civile.

Les confédérés possèdent un plus grand nombre de bons officiers que les fédéraux, beaucoup d’entre eux sont diplômés de West Point et ont une tradition de milice.

De plus, les soldats des unités confédérées sont généralement plus habitués à la vie de plein air que les nordistes, ce qui constituera un avantage dans les premières campagnes de la guerre.

Les unités sont levées État par État, chaque État devant assurer l’équipement de ses régiments en armes et en uniformes.

Les industries d’armements sont majoritairement au nord, les unionistes n’ont donc pas de mal à se fournir en fusils et canons, alors que la seule usine d’Augusta en Géorgie a beaucoup de mal à suivre la demande (dans les premiers temps de la guerre, certains régiments ne sont pas levés faute de fusils). Certains hommes de troupe confédérés commencent la guerre avec leurs fusils de chasse ; par la suite ils utiliseront les fusils pris aux nordistes. Les uniformes ne sont pas normalisés au début de la guerre, certaines unités de zouaves unionistes combattent en gris. Dans d’autres unités, il n’y a pas d’uniforme, les hommes combattent en tenue civile. Les deux partis cherchèrent à standardiser leurs tenues réglementaires dans les mois qui suivirent. Par ailleurs, et jusqu’au les drapeaux fédéraux et confédérés sont très semblables.

Les unionistes ont pour objectif une bataille décisive qui entraînerait la capitulation des États confédérés et leur retour dans l’union. Au fur et à mesure que l’espoir d’une bataille décisive s’éloigne, il devient clair que seule la prise de Richmond, la capitale des États confédérés, peut mettre fin à la guerre.

Le plan de McDowell était de séparer son armée en trois colonnes, la colonne de droite devait faire diversion, celle du milieu lancerait le gros de l’attaque, pendant que la colonne de gauche encerclerait l’ennemi et couperait le chemin de Richmond.

Les confédérés ont pour objectif d’obtenir un arrêt des combats qui leur permettrait de facto de gouverner les territoires qu’ils contrôlent. Au début de la guerre la prise de la capitale fédérale paraît possible, ou du moins son encerclement.

Le plan de Beauregard était d’attendre que l’armée du Potomac fasse mouvement, puis par un mouvement tournant de la couper de ses arrières. Informé de ce plan, Jefferson Davis, président de la Confédération, y mit son veto. Le plan demandait en effet des effectifs importants, et en particulier le rappel de Jackson qui tenait alors la vallée de la Shenandoah, ce qui signifiait abandonner cette vallée et ses ressources aux unionistes. Les confédérés devaient retenir les unionistes à Manassas, puis se replier sur la rivière Rappahannock jugée plus facile à défendre et plus près de la capitale confédérée.

Malgré ses réticences, McDowell part de Washington le avec une armée de 35 000 hommes. À la suite de désertions (principalement les hommes dont l’engagement arrive à expiration), les effectifs Unionistes ne sont plus que de 28 452 combattants. McDowell pensait arriver à Centreville le grâce à une marche forcée, mais les troupes n’étaient pas habituées à ce régime de marche dans une chaleur étouffante, les hommes s’arrêtaient fréquemment pour prendre de l’eau ou manger des mûres. Ce ne fut que le que l’avant-garde commandée par le brigadier général Daniel Tyler arriva à Centreville.

Ses ordres étaient d’observer la route de Warenton et les abords de la Bull Run, mais Tyler s’engagea plus avant et eut une escarmouche (connue sous le nom de la bataille du Gué de Blackburn) avec des éléments avancés du général James Longstreet, les unionistes perdant 81 hommes tués, blessés ou portés disparus, tandis que les confédérés eurent 15 tués et 33 blessés dont certains moururent plus tard. Le général Tyler fut sermonné par McDowell en personne qui lui rappela qu’il avait pour mission d’observer et de ne pas se lancer dans des combats hasardeux.

À la suite du général McDowell, un certain nombre de députés et sénateurs, ainsi que des civils partent de Washington pour le site de la bataille afin d’assister à la confrontation qui semblait être perdue d’avance pour les Confédérés.

McDowel avait prévu d’immobiliser l’armée du général Johnston dans la vallée de Shenandoah par une attaque de Robert Patterson et des 18 000 hommes de la première armée de la Shenandoah. Il avait informé le général Scott que le plan d’attaque ne pouvait réussir que si Johnston était bloqué dans la vallée de la Shenandoah.

Grâce à des informateurs, Beauregard est informé du mouvement de McDowell vers 20 heures dans la soirée du , il peut donc se préparer, il demande au général Jackson d’emmener l’armée de la Shenandoah par le col de Blue Ridge. Il doit ensuite attaquer McDowel sur son aile droite.

À 2 h 30, le matin du , McDowell envoie les divisions de Hunter et Heintzelman (environ 12 000 hommes) depuis Centreville en direction du sud-ouest vers Warrenton Turnpike, puis vers le nord-ouest en direction de Sudley Springs. La division de Tyler (environ 12 000 hommes) avançant avec précaution, le général, n’ayant pas digéré l’affront qui lui avait été fait la veille, bloqua l’avance des colonnes latérales. Les unités qui avaient pu passer le pont trouvèrent la route vers Sudley Springs impraticable, et ne purent passer à gué la Bull Run que vers 9 h 30. Les hommes de Tyler ne passèrent le pont que vers 6 h 30.

Vers 5 h 15, la brigade de Richardson tira quelques coups de canon vers le gué de Mitchell sur le flanc droit des Confédérés. Certains de ses tirs atteignirent le quartier général du général Beauregard, ce qui lui indiqua que l’ennemi avait attaqué avant lui. Il ordonna alors une attaque de diversion sur le flanc nord qui toutefois n’eut jamais lieu, à cause de la défaillance des moyens de communications. Alors qu’il souhaitait voir le général Richard S. Ewell lancer une attaque, les ordres que celui-ci reçut disaient simplement « [de] se tenir prêt à faire mouvement immédiatement ». Le brigadier général Jones devait attaquer en soutien d’Ewell, mais ne reçut aucun ordre du tout.

Tout ce qui restait sur le chemin des 20 000 soldats de l’Union sur le flanc gauche des confédérés était le colonel Nathan George « Shanks » Evans et sa brigade réduite de 1 100 hommes. Evans avait envoyé des hommes pour parer la menace directe de Tyler au pont de pierre de la route de Warrenton, mais il commençait à suspecter que les faibles attaques du général Schenck n’étaient que des feintes. Il en fut informé via le quartier général de Sudley Spring par le capitaine Edward Porter Alexander, officier de transmission de Beauregard, qui observait la scène depuis une distance de 8 km. C’est le premier exemple d’utilisation de signalisation par fanions pour transmettre des ordres pendant une bataille durant cette guerre, Alexander envoya le message: « Regardez à gauche, votre position est encerclée » Evans envoya alors 900 hommes depuis le pont de pierre vers les pentes de Matthews Hill, au nord de leur précédente position.

Evans reçut bientôt en renfort les deux brigades du brigadier général Barnard Elliott Bee, Jr. et du colonel Francis S. Bartow, amenant le total des forces du flanc nord à 2 800 hommes. Ils parvinrent à ralentir la brigade de tête de Hunter (commandée par le brigadier général Ambrose E. Burnside) qui tentait de passer à gué la rivière Bull Run et d’avancer vers la rivière Young Branch au nord de la colline Henry House. L’un des chefs de la brigade de Tyler (le colonel William Tecumseh Sherman), traversa un gué non protégé et chargea le flanc droit des confédérés. Cette attaque surprise, combinée à la pression de Burnside et du major George Sykes, provoqua une rupture de la ligne confédérée peu après 11 h 30, les confédérés se replièrent en déroute vers Henry Hill.

Alors qu’ils se repliaient depuis leur position de Matthews Hill, les restes des unités de Evans, Bee et Bartow reçurent un peu de soutien du capitaine John D. Imboden et de sa batterie de quatre canons qui parvinrent à retenir les fédéraux pendant que les sudistes se regroupaient sur la colline de Henry House. Ils furent rejoints par les généraux Johnston et Beauregard qui arrivaient juste du quartier général de Johnston à la ferme de Lewis « Portici ». Heureusement pour les confédérés, McDowell ne pressa pas son avantage en essayant de saisir des positions stratégiques, préférant bombarder la colline avec les batteries des capitaines James B. Ricketts (batterie I, 1er Artillerie fédérale) et Charles Griffin (batterie D, 5e Fédérale) depuis la crête de Dogan.

La brigade virginienne du colonel Thomas J. Jackson arriva au secours des confédérés désorganisés vers midi, accompagnée du colonel Wade Hampton et de sa légion d’Hampton et de la cavalerie du colonel Jeb Stuart. Jackson positionna ses cinq régiments sur la partie de la colline opposée à l’ennemi, les protégeant ainsi des tirs directs. Il put positionner 13 canons sur le sommet de la colline, le recul des armes les amenant en position de sécurité, les artilleurs pouvaient recharger en sûreté. Pendant ce temps McDowell déplaçait les batteries de Rickett et Griffin depuis Dogan’s Ridge vers la colline Henry House pour un soutien au plus près de son infanterie. Les 11 canons fédéraux engagèrent un intense duel d’artillerie contre les 13 canons confédérés à une distance de 270 m. Contrairement à de nombreux autres engagements de la guerre, l’artillerie sudiste eut ici l’avantage.

L’une des victimes de ces tirs fut Judith Carter Henry, une veuve de 85 ans, qui, invalide, ne fut pas en état de quitter son lit. Lorsque Rickett se fit tirer dessus, il en conclut que les tirs devaient venir de la maison Henry et donna l’ordre de tirer sur ce bâtiment. Un obus traversa le mur et emporta le pied de la vieille dame qui mourut par la suite de blessures multiples.

« L’ennemi nous repousse ! » s’exclama Bee à Jackson. Jackson, ancien de West Point, professeur à l’Institut militaire de Virginie aurait répondu « Alors monsieur, nous leur donnerons de la baïonnette ! » Bee exhorta ses propres hommes à se remettre en position en criant : « Il y a Jackson qui tient comme un mur de pierre, soyez prêt à mourir ici et nous vaincrons, suivez-moi ! » Les sens des propos de Bee ne fit pas l’unanimité, il fut mortellement blessé immédiatement après et aucun de ses subordonnés n’a écrit de rapport sur la bataille. Le major Burnet Rhett, chef de l’état-major du général Johnston affirme que Bee était en colère par la passivité de Jackson à secourir les unités de Bee et Bartow alors qu’elles étaient soumises à une pression intense. Ceux qui adoptent ce point de vue pensent que ce commentaire était plutôt malveillant : « Regardez Jackson immobile comme un mur de pierre ! ». Il y a d’autres opinions, certains pensent que Bee n’aurait rien dit du tout.

Le commandant de la batterie Griffin décide de déplacer deux de ses canons vers le sud de sa ligne, espérant pouvoir prendre en enfilade les rangs confédérés. Vers 15 heures, ces canons seront pris d’assaut par les troupes du 33e de Virginie dont les hommes portaient des uniformes bleus, ce qui trompa la vigilance du supérieur de Griffin, Willian F. Barry, qui lui ordonna de ne pas tirer. Un tir à courte portée du 33e de Virginie et l’assaut de la cavalerie de Jeb Stuart sur le flanc du 11e régiment volontaire d’infanterie de New York (les zouaves d’Elmer E. Ellsworth) qui assistait l’artillerie tua de nombreux servants et dispersa l’infanterie. Profitant de ce succès, Jackson ordonna à deux de ses régiments de charger les canons de Rickett et ils furent capturés aussi. D’autres unités de cavalerie Fédérale furent engagées, les canons changèrent de mains plusieurs fois.

La capture des canons de l’union changea le cours de la bataille, Bien que McDowell ait amené 15 régiments pour la prise de la colline, surpassant les confédérés à deux contre un, au maximum seuls deux régiments étaient engagés simultanément. Jackson a continué ses attaques ordonnant aux soldat du 4e d’infanterie de Virginie : « ne tirez que lorsqu’il seront à 50 yards ! Puis tirez et chargez à la baïonnette ! Quand vous chargerez criez comme des furies ! ». Pour la première fois, les troupes de l’union entendirent le cri de guerre des « rebelles ». Les dernières troupes nordistes furent poussées hors de la colline Henry House vers 16 h par la charge de deux régiments de la brigade du colonel Philip St. George Cocke.

À l’ouest, la crête Chinn avait été occupée par la brigade du colonel Oliver O. Howard de la division Heintzelman. Vers 16 heures, deux brigades confédérées qui venaient d’arriver de la vallée de la Shenandoah (celles du colonel Jubal A. Early et du brigadier général Kirby Smith commandées par le colonel Arnold Elzey après que Smith fut blessé) écrasèrent la brigade d’Howard. Beauregard ordonna à toute sa ligne d’avancer. Les forces de McDowell s’écroulèrent et battirent en retraite.

La retraite fut relativement ordonnée jusqu’à la traversée du Bull Run, mais elle fut mal coordonnée par les officiers de l’union. Un véhicule avait été renversé par un tir d’artillerie et bloquait le passage sur un pont enjambant le ruisseau Cub Run, provoquant un début de panique parmi les troupes de McDowell. Alors que les soldats affluaient vers Centreville, en jetant leurs armes, McDowell a ordonné à la division du colonel Dixon S. Miles d’établir une arrière-garde, mais il fut impossible de réorganiser l’armée avant d’atteindre les faubourgs de Washington. Dans le désordre qui suivit, des centaines de soldats nordistes furent faits prisonniers. Les élites de Washington, députés et sénateurs compris, s’attendant à une victoire facile, étaient venus pique-niquer en regardant la bataille. Quand l’armée fut repoussée et acculée à la retraite, les routes menant à Washington furent encombrées par les calèches des civils qui voulaient regagner la capitale.

Beauregard et Johnston ne profitèrent pas de l’avantage, malgré l’insistance pressante du président confédéré Jefferson Davis qui, arrivant sur le champ de bataille, vit la déroute des armées nordistes, les troupes sudistes étant elles-mêmes assez désorganisées. Une tentative de Johnston pour intercepter les troupes de l’Union depuis son flanc droit, en utilisant les brigades des généraux Milledge L. Bonham et James Longstreet se solda par un échec. Les deux généraux se disputaient après avoir reçu des tirs d’artillerie de l’arrière-garde nordiste. De plus, la brigade de Richardson bloquait la route de Centreville, Johnston donna, alors, l’ordre d’arrêter la poursuite.

La défaite renforce la détermination du Nord ; a contrario, le Sud se croit dans un premier temps invincible. Le Sud qui n’était pas préparé à un tel résultat, aurait manqué de peu de prendre Washington. À l’époque, beaucoup de contemporains pensèrent qu’on leur avait volé la victoire. Toutefois, les historiens modernes pensent que les troupes sudistes n’auraient pas pu prendre Washington qui était de l’autre côté du Potomac.

Ce premier engagement majeur commence à dissiper l’idée d’une victoire rapide après une bataille décisive. Les politiciens des deux camps comprennent que la guerre risque d’être longue et coûteuse, le , le président Abraham Lincoln signe un décret pour enrôler 500 000 hommes pour trois ans de service. La confusion possible entre les drapeaux fédéraux et confédérés amène les confédérés à adopter un drapeau de combat connu sous le nom de dixie flag.

21 juillet 1921 : bataille d’Anoual (Maroc).

La bataille d’Anoual, connue comme le désastre d’Anoual dans l’historiographie espagnole (desastre de Annual en espagnol), opposa un contingent militaire espagnol aux bandes armées rifaines de Mohamed Abdelkrim al-Khattabi, dans la région du Temsamane, à 90 km de Melilla le . Il marque le début de la guerre du Rif et contribue au mythe d’Abdelkrim comme héros de guerre, fin stratège et chef charismatique de la résistance.

La victoire d’une bande de résistants sur l’armée espagnole devint un important symbole de la lutte anticoloniale et marqua un tournant de la résistance au double protectorat espagnol et français instauré au Maroc.

Tandis qu’Abdelkrim proclame la République du Rif, en Espagne le désastre d’Anoual provoque des troubles politiques, qui ont pour conséquences le coup d’État et la mise en place de la dictature de Miguel Primo de Rivera avec l’accord tacite du roi.

Anoual est une ville située à 70 km de Melilla et à 10 km de la mer Méditerranée. C’est une zone de montagnes, constituées de ravins, à laquelle il est possible d’accéder par des pistes difficilement praticables et dominées par des hauteurs. Les troupes espagnoles tentent de rejoindre la mer au nord pour rejoindre la flotte, mais les 20 000 soldats sont dispersés pour tenir le terrain.

Les Espagnols sont repoussés une première fois en juin à « Dhar Obbaran » lors d’une petite escarmouche au cours de laquelle ils tentent de rejoindre la mer. L’armée espagnole ne réagit pas, mais forts de cet exploit, les Rifains décident de contre-attaquer en assiégeant la position d’Igueriben, dont la situation est critique par manque d’eau. Le général Silvestre ne parvient pas à monter une colonne de secours et les défenseurs sont massacrés après avoir tenté une sortie. Les Rifains décident alors de prendre d’assaut Anoual, sur le territoire de Temsamane. Abdelkrim réussit alors à unifier plusieurs tribus du Rif contre les Espagnols.

Dans l’après-midi du , 3 000 combattants rifains, pour la plupart issus des Aït Ouriaghel, Ibaqouyen, Temsamane, Tafersit, Ait Oulichek et Aït Touzine, fondent sur les 18 000 soldats espagnols à Anoual, les contraignant à battre en retraite. Le général Silvestre hésite, ordonne la retraite et se suicide le lendemain à la suite de cette défaite humiliante. Privés de leur chef, les postes tombent les uns après les autres et l’armée recule de manière désordonnée jusqu’à Monte Arruit. Le 9 août, les soldats de Monte Arruit négocient une reddition, mais les 3 000 soldats sont trahis et exécutés par Abdelkrim. Les défenseurs de Selouane seront également exécutés par les Rifains.

21 juillet 1944 : début de la seconde bataille de Guam (Pacifique).

Laseconde bataille de Guam est une bataille de la guerre du Pacifique qui a eu lieu sur l’île de Guam du au . Au cours de cette bataille, qui faisait partie de l’opération Forager, la 3e Division de Marines, la 1re Division Provisoire de Marines et la 27e Division d’Infanterie de l’Armée américaine commandées par le général Roy Geiger défirent diverses forces japonaises, dont le 38e Régiment d’Infanterie et la 6e Force Expéditionnaire de l’Armée impériale japonaise commandés par le général Takeshi Takashima (lui-même sous les ordres du général Hideyoshi Obata, chargé de toutes les Mariannes). La conquête de Guam et des îles Mariannes permit l’établissement de bases clé pour la poursuite de l’offensive dans le Pacifique et mit le Japon à portée de l’aviation américaine.

L’île, territoire des États-Unis depuis 1898, avait été envahie et conquise par l’empire du Japon trois jours après l’attaque sur Pearl Harbor lors de la première bataille de Guam en . Sa reconquête fut à ce titre particulièrement suivie par le public américain.

La conquête de Guam a eu lieu dans le cadre de la conquête des îles Mariannes et a eu lieu après les batailles de Saipan et de Tinian.

Les 2e et 4e Divisions de Marines avaient beaucoup souffert lors de la prise de Saipan et de Tinian. Or, les renseignements collectés notamment lors de la prise de ces deux îles semblaient démontrer que Guam serait difficile à conquérir.

Anticipant une campagne encore plus difficile que la bataille de Saipan, l’amiral Spruance estima que des réserves lui étaient nécessaires, et l’amiral Nimitz assigna la 77e Division d’Infanterie de l’armée (expédiée de Hawaii) et la 26e Division de Marines (expédiée de San Diego) au général Holland Smith.

L’invasion de Saipan était prévue pour le et celle de Guam le . Ces estimations exagérément optimistes furent contrariées par la résistance acharnée sur Saipan et la bataille de la mer des Philippines.

Guam, entourée de falaises et de récifs, n’était pas un objectif facile pour une opération amphibie. L’île est constituée de deux parties réunies par une bande de terre centrale. Le nord est constitué d’un plateau corallien couvert d’une végétation tropicale dense, tandis que le sud est la partie cultivée de l’île, avec notamment des plaines et des vallées herbeuses. Dans l’ensemble, l’île a un relief plus doux que Saipan.

A Guam, contrairement à Saipan, le général Holland Smith ne serait pas chargé directement de l’invasion dont les opérations à terre seraient dirigées par le général Roy Geiger, dont le corps amphibie avait été désigné pour être la force de débarquement à Guam.

Le 21 juillet, après une préparation d’artillerie et des bombardements aériens opérés par la Task Force 58 (qui avait liquidé la Force Mobile depuis le lors de la bataille de la mer des Philippines), les Américains débarquèrent sur la côte sud-ouest de l’île, de part et d’autre de la ville d’Agat et de la péninsule d’Orote, le but premier étant de prendre le port d’Apra et l’aérodrome d’Orote.

La 3e Division de Marines et la 27e Division d’Infanterie débarquèrent au nord d’Agana et de la péninsule, La 1re Division provisoire de Marines au sud. L’artillerie japonaise réussit à couler 20 véhicules amphibies de débarquement, mais à 09h00, les chars américains, qui suivaient la première vague de débarquement, avaient pris pied sur les plages.

Au soir du , les Américains avaient établi des têtes de pont d’environ deux kilomètres de profondeur.

Au cours des premiers jours, l’approvisionnement des forces d’invasion était difficile: les navires ne pouvaient s’approcher à moins de plusieurs centaines de mètres de la plage du fait des récifs, et les véhicules amphibies étaient rares. Les japonais tentèrent diverses contre-attaques, la plupart du temps la nuit, usant de tactiques d’infiltration qui leur permirent plusieurs fois de pénétrer les lignes américaines, mais ces attaques furent repoussées avec de lourdes pertes. Le général Takeshi Takashima fut tué le et le général Hideyoshi Obata reprit le commandement des défenseurs.

Le également, les deux forces d’invasion firent leur jonction et l’aérodrome d’Orote fut capturé le .

Les contre-attaques avaient épuisé les défenseurs japonais. Début août, ils commençaient à manquer de nourriture et de munitions, et il ne leur restait qu’une poignée de chars. Dix Type 95 Ha-Go furent détruits par des tirs de bazooka et de chars M4 Sherman.

Obata opéra une retraite stratégique du sud de Guam vers la partie centrale plus montagneuse de l’île afin d’y construire une nouvelle ligne de défense. Sans renfort ni approvisionnement possible, il ne pouvait cependant espérer que retarder de quelques jours l’inévitable défaite.

Malgré la pluie et la difficulté de se déplacer et de se battre dans la jungle épaisse qui recouvrait les montagnes, les Américains brisèrent cette ligne de défense lors de la bataille du mont Barrigada du 2 au . Le reste de la bataille fut alors une poursuite vers le nord de l’île où la plupart des défenseurs, refusant de se rendre, furent tués.

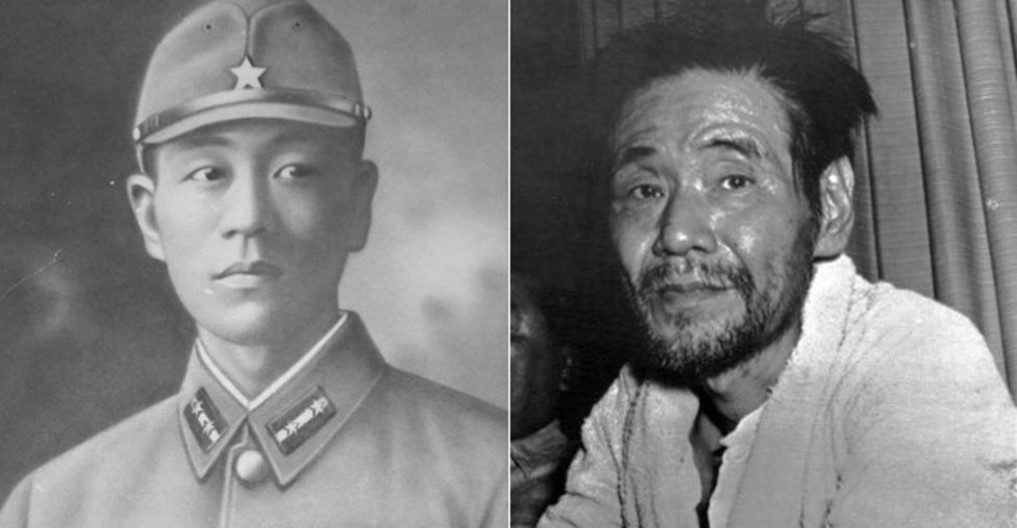

Quelques soldats japonais se cachèrent dans les grottes. Le , trois Marines furent tués au cours d’une embuscade. Le sergent Shoichi Yokoi (photo ci-dessus) fut découvert en janvier 1972 par des chasseurs. Il avait vécu 27 ans dans les grottes. Comme Saipan et Tinian, Guam devint une base pour les opérations alliées. Cinq grands aérodromes furent construits d’où partirent notamment des raids de B-29 vers divers objectifs dans l’ouest du Pacifique et le Japon.