PME et agilité industrielle : constats et limites actuelles

La guerre en Ukraine a montré à quel point les conflits modernes reposent autant sur l’agilité industrielle que sur la puissance de feu. En deux ans, des centaines de petites entreprises et même de simples ateliers ont su mettre au point des drones FPV, des brouilleurs ou des logiciels de ciblage, souvent livrés au front quelques semaines seulement après leur conception. Cette réactivité contraste avec les grands programmes occidentaux, dont les cycles se comptent en années. L’efficacité ukrainienne ne tient pas seulement à l’ingéniosité des ingénieurs, mais à une organisation qui donne aux petites structures une place réelle dans l’effort de guerre, et leur permet d’expérimenter directement avec les forces armées.

La France dispose elle aussi d’un tissu riche : entre 2 000 PME et ETI stratégiques identifiées et près de 4 000 entreprises au total si l’on inclut tous les fournisseurs et startups du secteur. Pourtant, ces entreprises peinent encore à franchir le plafond de verre qui les cantonne à la sous-traitance. Un rapport conjoint de la DGA et du Trésor souligne que ces PME sont rarement associées à la maîtrise d’œuvre et trop peu intégrées à la définition des besoins opérationnels. Elles apportent de l’innovation, mais rarement la visibilité ou l’autonomie nécessaires pour peser dans les grands programmes.

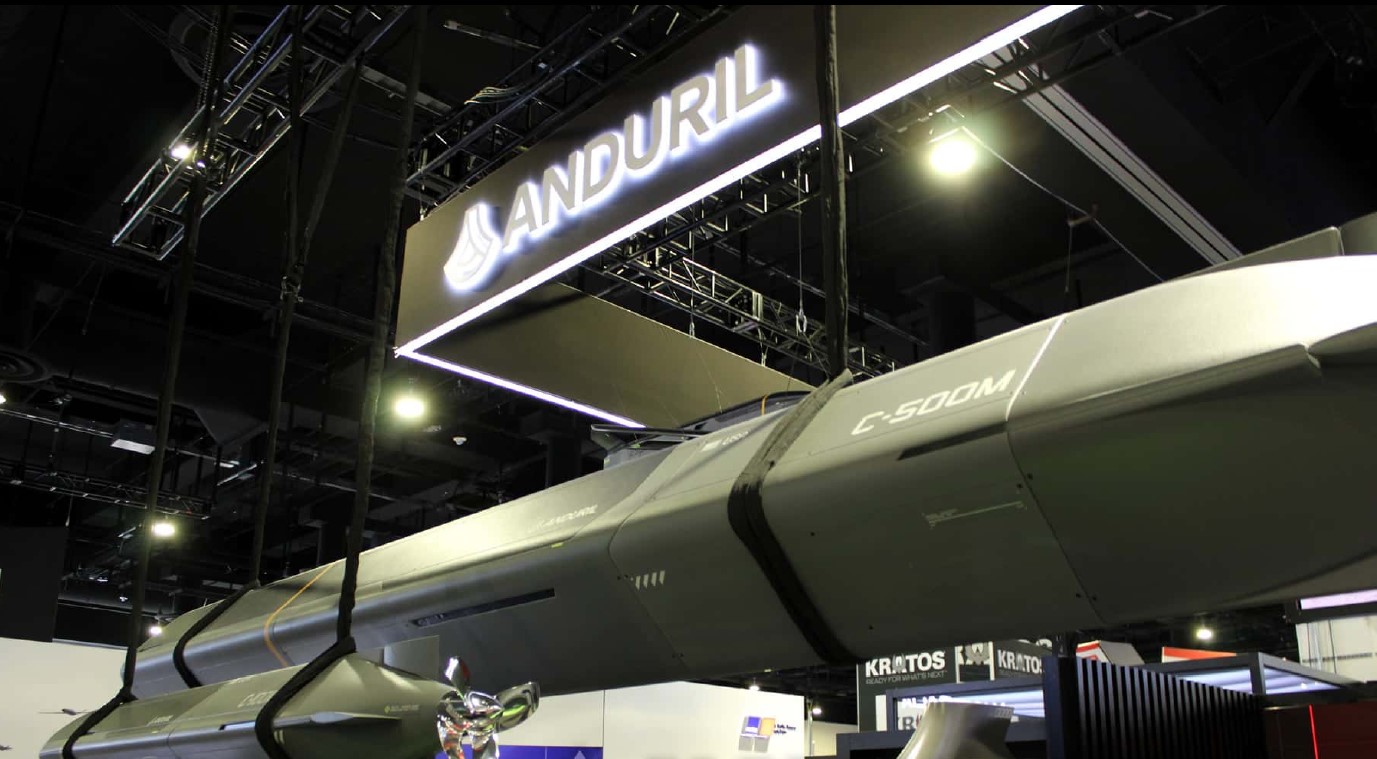

Cette situation tranche avec ce qui s’est passé outre-Atlantique. Aux États-Unis, la société Anduril, fondée en 2017, est devenue en moins de dix ans un fournisseur central du Pentagone dans les domaines des radars, de l’autonomie ou de la surveillance. Sa réussite illustre ce qu’il est possible d’accomplir quand une PME est reconnue comme un acteur à part entière, capable de prendre la maîtrise d’œuvre de solutions ciblées, complémentaires aux programmes lourds des grands industriels. La France, elle, reste enfermée dans un modèle vertical où seuls quelques champions nationaux – Dassault, Thales, Nexter, Safran, Naval Group – conservent la main sur la conception globale.

Pourtant, des signaux existent. Le Plan d’action en faveur des PME et ETI de défense (PEPS), lancé par la DGA en 2018, visait à renforcer leur accès aux marchés, à fluidifier les relations avec les maîtres d’œuvre et à favoriser l’innovation. Le bilan est contrasté : PEPS a permis d’améliorer la lisibilité des dispositifs, d’accompagner certaines startups prometteuses et de créer un guichet plus accessible. Mais il reste en deçà des ambitions affichées. Les retombées concrètes sur la place des PME dans la maîtrise d’œuvre demeurent limitées, et beaucoup d’entre elles estiment encore ne pas avoir accès aux segments où elles pourraient exceller.

La problématique est donc posée : comment transformer un tissu de milliers de PME innovantes mais invisibles en un écosystème d’acteurs visibles et influents, capables de compléter les grands programmes, d’accélérer l’innovation et de soutenir la masse nécessaire à une guerre longue ? C’est à cette question que doivent répondre les solutions proposées : modularité des systèmes, ouverture des grands programmes et décentralisation d’une partie des acquisitions au profit des forces.

Les PME comme maîtres d’œuvre : articuler systèmes générationnels et solutions complémentaires

Le véritable enjeu n’est pas de constater que des PME françaises innovent, mais de comprendre comment certaines pourraient devenir maîtres d’œuvre de systèmes complets. Dans le modèle actuel, ce rôle est réservé aux grands industriels, qui pilotent seuls les programmes générationnels. Or, ce fonctionnement montre ses limites. Ces programmes sont indispensables pour assurer la supériorité technologique et la souveraineté, mais ils s’inscrivent dans des cycles longs, coûteux et peu flexibles. Dans un contexte de haute intensité, ils ne suffisent pas à couvrir tous les besoins opérationnels.

La tentation, en France, est souvent de vouloir trancher : choisir une “solution unique”, figé l’effort sur une cathédrale technologique, quitte à attendre dix ou quinze ans pour la voir aboutir. Or la guerre moderne rappelle une vérité simple : les armées ont besoin de couches capacitaires différentes, conçues pour se compléter. C’est tout le sens de la coexistence capacitaire. Les grands programmes assurent la souveraineté et la supériorité technologique, mais ils doivent être épaulés par des solutions plus agiles, parfois issues de PME, qui comblent les vides et soutiennent la masse.

Le cas du lance-roquettes Foudre, développé par Turgis & Gaillard, face au futur système FLP-T porté (probablement) par MBDA et Safran, illustre cette logique. Foudre est une plateforme ouverte et modulaire, capable d’emporter divers effecteurs de 75 à 300 km et intégrable dans les standards OTAN. Monté sur un châssis 6×6 léger, aérotransportable par C-130, il privilégie la mobilité et la compacité, permettant un maillage dense et attritionnable. Son coût d’entrée est plus faible, mais il dépend pour l’instant de munitions disponibles sur le marché, souvent sous contrainte ITAR. Le FLP-T, lui, incarne la souveraineté totale : roquettes développées en France et en Europe, double pod de 12 coups prêts à tirer, précision métrique et extension prévue vers 500 km. Plus lourd, monté sur 8×8 nécessitant un A400M, il est pensé pour des frappes stratégiques centralisées et puissantes.

Ces deux systèmes ne s’opposent pas : ils traduisent deux philosophies complémentaires. Foudre représente la modularité, la rapidité et l’export potentiel, tandis que le FLP-T concentre la souveraineté, la puissance de feu et la profondeur stratégique. Associés, ils offrent à la fois la densité et la précision, la masse et la garantie technologique. L’intérêt de ce cas est double : il prouve qu’une PME française peut concevoir un système complet en parallèle d’un programme générationnel, et il montre la pertinence d’une coexistence capacitaire assumée.

L’expérience américaine confirme que ce modèle est viable. Anduril, fondée en 2017, est devenue en moins de dix ans un fournisseur majeur du Pentagone. Son succès repose sur une capacité à occuper les segments où les géants traditionnels ne se projetaient pas : robotique autonome, ISR agile, systèmes de surveillance. Elle n’a pas remplacé Lockheed Martin ou Northrop Grumman, mais elle a prouvé qu’un nouvel entrant pouvait accéder à la maîtrise d’œuvre sur des systèmes complets et structurants, dès lors que l’écosystème l’acceptait.

La leçon est claire : la France doit accepter que des PME puissent devenir maîtres d’œuvre sur certains programmes. Les grands programmes continueront d’incarner la souveraineté et la supériorité technologique, mais ils doivent être articulés avec des solutions conçues par des acteurs plus agiles, capables de répondre vite à des besoins opérationnels pressants.

Modularité et standards : ouvrir les grands programmes aux innovations PME

Les grands programmes français restent encore conçus comme des blocs fermés : un maître d’œuvre définit l’architecture, verrouille les sous-systèmes et contrôle les interfaces.

Ce modèle assure la cohérence technique mais ralentit l’adoption de solutions nouvelles, alors même que la guerre moderne impose des cycles d’adaptation extrêmement courts. La modularité propose une voie différente, en transformant ces grands systèmes en plateformes capables d’accueillir des modules conçus par d’autres acteurs, y compris des PME.

L’exemple du CV90 suédois illustre bien cette logique. Conçu dès l’origine comme une famille de véhicules plutôt qu’un modèle unique, il a été décliné en versions reconnaissance, commandement, artillerie ou défense aérienne, en s’appuyant sur un châssis et une architecture commune. Cette standardisation a permis d’expérimenter différents modules et d’intégrer progressivement des briques nouvelles sans refondre tout le système. C’est cette approche qui explique la longévité du CV90, encore modernisé trente ans après son lancement, et son succès à l’export.

Transposé au cas français, un futur système de ce type pourrait être livré dans une configuration de base standardisée, pensée par le maître d’œuvre : blindage, mobilité, interopérabilité. Mais il pourrait ensuite recevoir des modules interchangeables selon la mission et les moyens disponibles : brouilleur anti-drones, capteur spécialisé, suite de communication, tourelle plus ou moins armée. Certains de ces modules seraient coûteux et sophistiqués, destinés à des unités prioritaires ; d’autres, plus rustiques et abordables, pourraient être produits en masse et considérés comme attritionnables. La valeur n’est plus seulement dans la plateforme elle-même, mais dans la capacité à faire varier son niveau d’équipement selon l’urgence et le budget.

C’est dans ce cadre que les PME trouvent leur place. Elles ne sont pas appelées à concurrencer le maître d’œuvre sur le système principal, mais à développer des modules spécialisés en parallèle des versions standard fournies par le grand industriel. Une petite entreprise peut ainsi concevoir un kit C-UAS, un capteur électro-optique, un logiciel de fusion de données, et l’insérer dans l’écosystème grâce aux interfaces standardisées. Elle gagne en visibilité, car son produit n’est plus un composant caché dans une chaîne de sous-traitance, mais un module identifié, directement utilisé et reconnu par les forces.

Les retombées sont claires. Pour les forces armées, cette modularité garantit une flexibilité budgétaire et opérationnelle : déployer une configuration simple quand c’est suffisant, réserver les modules les plus sophistiqués aux missions critiques. Pour les maîtres d’œuvre, elle permet de conserver la cohérence globale tout en dynamisant leur offre. Et pour les PME, elle ouvre enfin un espace d’expression : proposer leurs innovations directement au niveau des modules, les tester sur le terrain, et, en cas de succès, voir leur solution massifiée.

En somme, la modularité transforme les grands programmes de forteresses closes en véritables systèmes de systèmes, capables d’absorber en continu les apports d’un tissu industriel élargi. C’est la condition pour que la BITD française cesse de fonctionner comme une pyramide rigide et devienne un écosystème vivant, où chaque acteur, grand ou petit, trouve sa place dans la durée.

Décentraliser les acquisitions : l’innovation par l’usage

L’autre levier essentiel pour donner toute leur place aux PME réside dans l’organisation des achats militaires. Aujourd’hui, l’essentiel des acquisitions reste centralisé au niveau de la DGA et des états-majors. Ce modèle assure une cohérence et une homogénéité, mais il se révèle trop lourd et trop lent pour les équipements à cycle court.

L’expérience ukrainienne est éclairante. Face à l’urgence, les brigades ont pu commander directement des drones FPV, des brouilleurs portatifs ou des logiciels de ciblage développés par des acteurs civils. La rapidité de ces acquisitions a permis d’intégrer de nouvelles solutions sur le terrain en quelques semaines. Certaines, après validation par l’usage, ont ensuite été reprises à l’échelle nationale. Cette logique d’achats décentralisés, couplée à des plateformes numériques type marketplace, a transformé les unités en véritables laboratoires d’innovation.

En France, les régiments n’ont pas cette marge de manœuvre. Ils dépendent presque entièrement de la chaîne centralisée pour obtenir de nouveaux équipements. Pourtant, ce sont eux qui connaissent le mieux leurs besoins et qui sont en mesure de tester rapidement les solutions proposées par des PME. Leur confier une part de pouvoir d’achat – même limitée – changerait la donne. Concrètement, il s’agirait d’allouer un budget d’innovation au niveau des unités, utilisable via un catalogue de produits validés par la DGA. Les industriels pourraient y inscrire leurs solutions après une procédure de qualification simplifiée, et les régiments pourraient les commander directement en fonction de leurs besoins.

Cette logique ne remettrait pas en cause les grands programmes gérés par la DGA, mais elle ouvrirait un espace plus agile pour des solutions complémentaires. Une PME pourrait ainsi voir son produit rapidement adopté par une unité, validé par l’usage, puis progressivement diffusé si les retours sont positifs. L’innovation serait tirée par le terrain plutôt que par des spécifications centralisées figées.

La décentralisation des acquisitions offre trois avantages majeurs : d’abord la réactivité, en raccourcissant le délai entre l’idée et l’adoption. Ensuite la pertinence, puisque ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui valident les solutions. Enfin la massification, car des achats réguliers et distribués permettent d’éprouver des équipements attritionnables et de soutenir une production en série plus rapidement. Pour les PME, c’est une porte d’entrée concrète : leurs produits ne resteraient plus au stade du prototype, mais pourraient être directement testés et intégrés par les forces.

Du prototype à la série : le défi du passage à l’échelle

Les PME françaises savent innover et produire des prototypes, mais la véritable épreuve reste l’industrialisation. L’histoire récente de la défense montre que de nombreuses bonnes idées sont restées au stade du démonstrateur, faute de relais suffisants pour passer en série. Dans une guerre de haute intensité, cette transition devient vitale : un système utile ne sert à rien s’il ne peut être produit en dizaines ou centaines d’exemplaires en quelques mois.

Prenons un exemple concret. Une PME conçoit un module anti-drones efficace, testé et validé par une brigade. À ce stade, elle peut en livrer quelques dizaines, mais pas 500 ou 1 000. Si l’armée décide d’équiper rapidement plusieurs régiments, il faut un relais industriel : soit un grand maître d’œuvre qui ouvre sa chaîne de production pour industrialiser le module, soit une commande publique suffisamment ferme pour permettre à la PME d’investir dans ses capacités. Sans cette marche, l’innovation s’épuise au lieu de devenir une capacité réelle.

La dualité civil/défense constitue ici un atout majeur. Beaucoup de technologies utiles – drones légers, caméras thermiques, brouilleurs portatifs – existent déjà dans le civil, produites en grandes quantités. Les PME qui savent s’appuyer sur ces filières civiles peuvent basculer beaucoup plus vite vers une production militaire de masse. C’est ce qui s’est passé en Ukraine : les drones FPV sont issus du marché civil, adaptés puis militarisés, jusqu’à être produits par centaines de milliers. En France, des acteurs comme Cerbair (anti-drone) ou MC2 Technologies (brouillage) montrent que des briques civiles peuvent être adaptées pour la défense, mais il faut un cadre pour leur permettre de franchir le seuil industriel.

Concrètement, le passage à l’échelle repose donc sur trois conditions : des commandes rapides qui donnent de la visibilité, des partenariats où les grands groupes aident à industrialiser les solutions des PME, et une porosité plus grande entre technologies civiles et militaires pour profiter de volumes déjà existants. Pour les PME, c’est la différence entre être cantonnées à la démonstration et devenir un fournisseur pérenne, identifié par les forces et capable de livrer en masse.

Conclusion : vers un écosystème ouvert et durable

Cet article a cherché à répondre à une question précise : comment donner aux PME de défense françaises la place qu’elles méritent, non plus seulement comme sous-traitants invisibles, mais comme acteurs capables de concevoir, livrer et massifier des solutions utiles aux forces. Trois axes principaux émergent : accepter que certaines PME deviennent maîtres d’œuvre de systèmes complets, ouvrir les grands programmes à la modularité et aux standards pour accueillir leurs modules, et décentraliser une partie des acquisitions afin que l’innovation soit validée directement par l’usage. Le passage du prototype à la série, en s’appuyant sur la dualité civil/défense, conditionne la crédibilité de ces solutions dans la durée.

Mais ces propositions ne constituent qu’une partie de la réponse. D’autres dimensions, que nous n’avons pas explorées ici, restent cruciales : le financement, sans lequel aucune PME ne peut franchir le cap industriel ; l’ancrage territorial, car l’industrie de défense est aussi une filière d’emplois et de compétences régionales ; le soutien public, qui donne de la visibilité sur les carnets de commandes ; et enfin l’investissement privé, encore trop rare dans ce secteur. Ces éléments financiers et politiques complètent les solutions organisationnelles présentées ici.

En les combinant, la France peut bâtir une base industrielle et technologique de défense plus robuste : un écosystème où les grands programmes continuent d’incarner la souveraineté, mais où les PME apportent agilité, innovation et capacité de montée en puissance. Réarmer la base, ce n’est pas seulement produire plus ; c’est construire une industrie capable de durer, de s’adapter et de résister dans le temps long des conflits modernes.

Guillaume FRANÇOIS