L’épisode du passage du SMS Goeben et du SMS Breslau dans les Dardanelles à l’été 1914, occupe une position singulière dans l’histoire maritime du XXe siècle. Souvent réduit à une course-poursuite romanesque entre croiseurs allemands et escadres britanniques, l’événement est en réalité un moment de bascule stratégique où le droit international, en particulier le régime des Détroits, les règles de neutralité, et le statut des navires, devient un élément central dans la conduite de la guerre.

Loin d’être le produit d’une doctrine élaborée, l’action allemande illustre l’usage opportuniste d’un cadre normatif préexistant afin de créer un avantage stratégique que la seule manœuvre maritime ou l’action militaire ne pouvait garantir. Cette perspective permet d’appréhender l’épisode comme une forme précoce de lawfare, où la norme juridique contribue directement à produire un effet géopolitique.

Cette grille de lecture permet de redonner une profondeur analytique à un épisode souvent déformé par la légende, et de le replacer dans un continuum où le droit maritime devient, non un simple décor normatif, mais un levier au même titre que la manœuvre ou le rapport de force.

De la Méditerranée à la crise européenne de 1914 : le rôle du Goeben et du Breslau

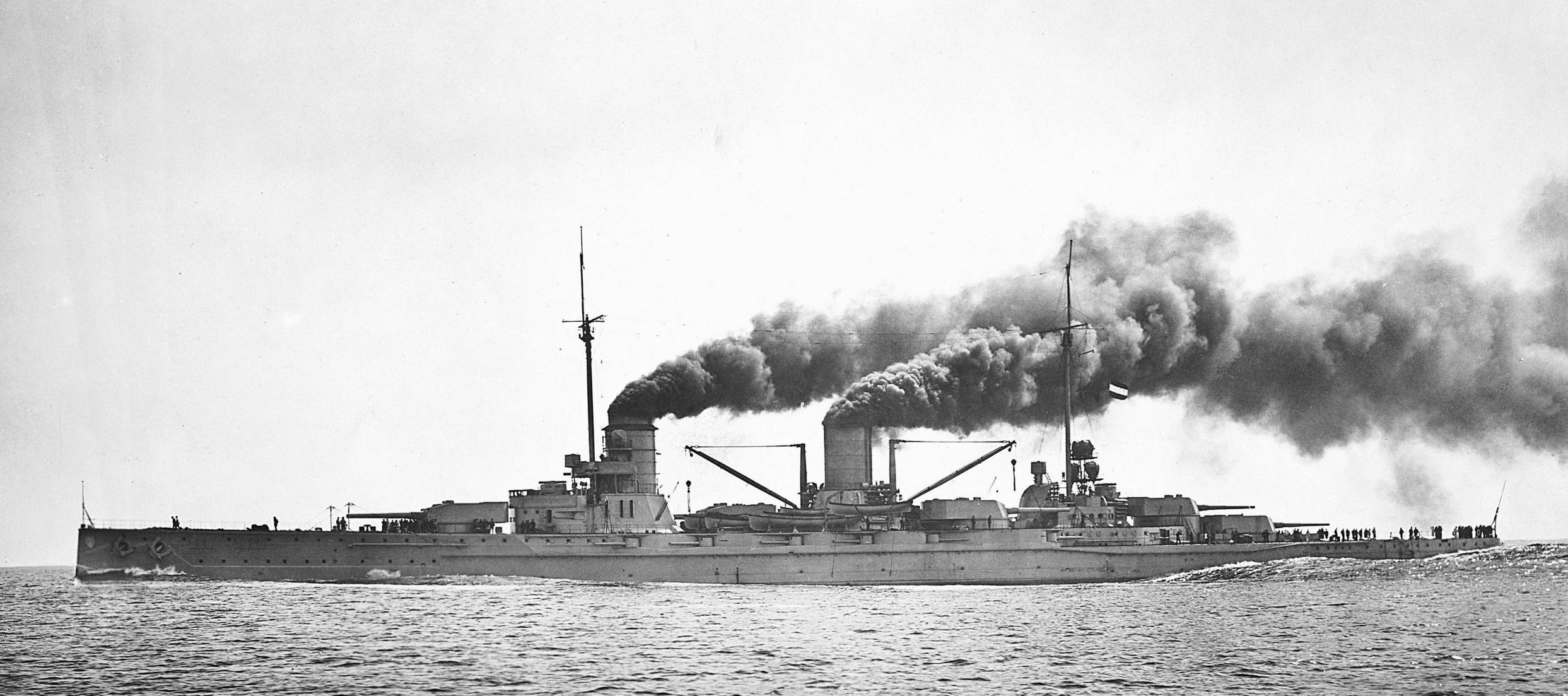

En 1912, l’Allemagne renforce sa présence navale en Méditerranée en y déployant deux bâtiments modernes : le SMS Goeben et le SMS Breslau, affectés à la Mittelmeerdivision sous le commandement de l’amiral Wilhelm Souchon. Leur présence vise à défendre les intérêts allemands dans une région où la France, l’Italie, l’Autriche-Hongrie et l’Empire ottoman s’affrontent par procuration à travers une succession de crises. Ces navires constituent un moyen de pression diplomatique lors des conflits balkaniques entre 1912 et 1913.

Après l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand le 28 juin 1914, les puissances européennes n’ignorent pas qu’un conflit majeur se profile. L’ultimatum autrichien à la Serbie du 23 juillet, puis la déclaration de guerre austro-hongroise du 28 juillet entraînent des mobilisations en chaîne. L’attitude du Royaume-Uni de l’Italie et de l’Empire ottoman, qui n’ont pas encore pris parti, est scrutée avec attention.

Durant l’été 1914, Souchon se trouve dans l’Adriatique, il se dirige vers la Sicile. Les instructions qui lui sont adressées sont ambiguës. Il anticipe néanmoins un affrontement avec la France et choisit, dès le 3 août, d’attaquer les lignes de communication franco-algériennes. Pour éviter d’être repéré, il navigue temporairement sous pavillon russe, selon les sources britanniques, conformément aux usages navals qui permettent d’employer un faux pavillon tant que le pavillon réel est hissé avant l’action offensive.

Le 4 août, il bombarde Bône et Philippeville (Algérie) lors d’une action brève, davantage destinée à créer un effet psychologique qu’à produire un impact militaire réel. Après cette attaque Souchon simule une route vers Gibraltar afin de tromper les observateurs français puis met cap à l’est.

La Royal Navy, alertée, prend en chasse les deux navires. Les commandants britanniques n’ont pas de directives claires d’autant que la situation juridique complique encore la tâche : le Royaume-Uni ne sera en guerre qu’à minuit (le 4 août), et aucun commandant n’ose engager une action susceptible d’être interprétée comme une violation du droit international. Les navires allemands en profitent et arrivent à distancer les anglais. Ils ont pour destination Constantinople.

Dans sa fuite, l’amiral Souchon se retrouve face à une nouvelle difficulté, ses navires manquent de charbon. La poursuite d’une route vers l’Atlantique ou vers un port Austro-hongrois est militairement irréaliste. Sa seule option est de gagner un port neutre pour se ravitailler.

Entre le 5 et le 6 août, le Goeben et le Breslau font escale à Messine. L’Italie a, malgré sa participation à la Triple Alliance, proclamé sa neutralité le 2 août. En vertu du droit international, les belligérants peuvent rester vingt-quatre heures dans un port neutre. Souchon, confronté à la passivité du gouvernement italien quant à son ravitaillement décide de forcer le droit : il réquisitionne le charbon de navires marchands allemands présents dans la rade, et reste au port plus de 24 heures.

Ces « arrangements » avec le droit de la neutralité sont tolérés par Rome, soucieuse de ne pas provoquer une crise prématurée. L’audace de Souchon permet de lui faire gagner un court répit. En effet il n’a pas assez de charbon pour rejoindre Constantinople ; Il fait alors route vers la mer Egée et se ravitaille au large de l’île de Donoussa avec un cargo allemand selon certaines sources. Ces différentes péripéties montrent bien l’importance de disposer de moyens de ravitaillements officiel, ou non.

Souchon peut enfin rejoindre Constantinople. Ce choix n’est pas neutre dans son esprit. Il souhaite se mettre à l’abri des Britanniques en passant les Dardanelles mais également entrainer l’Empire ottoman dans la guerre. En effet Berlin lui demande d’influencer la Turquie.

Le verrou juridique des Dardanelles et le subterfuge allemand

Le franchissement des Dardanelles constitue une difficulté juridique importante. Depuis la Convention de Londres de 1841, réaffirmée par le traité de Paris (1856) puis par la Conférence de Londres (1871), les Dardanelles, sous contrôle ottoman, sont fermées aux navires de guerre étrangers en temps de paix. Cette règle, conçue pour pacifier la Mer noire et stabiliser l’espace méditerranéen, offre aux Ottomans une prérogative majeure : aucun bâtiment étranger ne peut franchir les Dardanelles sans autorisation du Sultan.

Le 2 août la Sublime porte proclame sa neutralité. Un État neutre peut autoriser l’entrée temporaire d’un navire belligérant dans l’un de ses ports comme vu plus haut, mais il doit l’interner s’il dépasse le délai autorisé ou s’il n’est pas en situation d’avarie ou de force majeure. En théorie, la Sublime Porte ne peut donc ni laisser deux navires allemands franchir les Détroits, ni les accueillir durablement à Constantinople sans rompre elle-même sa neutralité.

La situation politique à Constantinople complique encore cette équation. Enver Pacha, ministre de la Guerre, est favorable à un rapprochement avec Berlin. Djemal Pacha, proche des Français, demeure réservé, Talaat Pacha, ministre de l’Intérieur, privilégie une ligne pragmatique et le Grand Vizir Said Halim Pacha tente de maintenir une neutralité stricte. La marine ottomane, quant à elle, est toujours placée sous la supervision d’une mission navale britannique commandée par l’amiral Arthur Limpus, dont les officiers occupent des postes clés.

Dans ce contexte d’équilibre instable, l’ambassadeur allemand en Turquie, Hans von Wangenheim, propose une solution audacieuse : présenter l’arrivée du Goeben et du Breslau comme une livraison de navires « vendus » à la Turquie.

Cette fiction juridique s’appuie sur un contexte favorable : la Royal Navy vient de réquisitionner deux cuirassés ottomans en construction au Royaume-Uni, provoquant l’indignation de l’opinion publique turque. L’Allemagne se présente alors comme un partenaire loyal offrant une compensation symbolique, même si les modalités financières demeurent floues (un doute perdure sur le versement de la somme prévue).

Le 10 août, les deux croiseurs se présentent devant les Dardanelles. Après une courte attente, les autorités ottomanes envoient deux torpilleurs et autorise leur entrée. Quelques heures plus tard, les navires britanniques qui suivaient la Mittelmeerdivision se présentent à leur tour, mais il leur est interdit de franchir le détroit. Forcer le passage reviendrait à violer la neutralité ottomane et donc à déclencher une guerre contre un État encore officiellement neutre. Aucun commandant britannique n’envisage une telle option sans ordre formel.

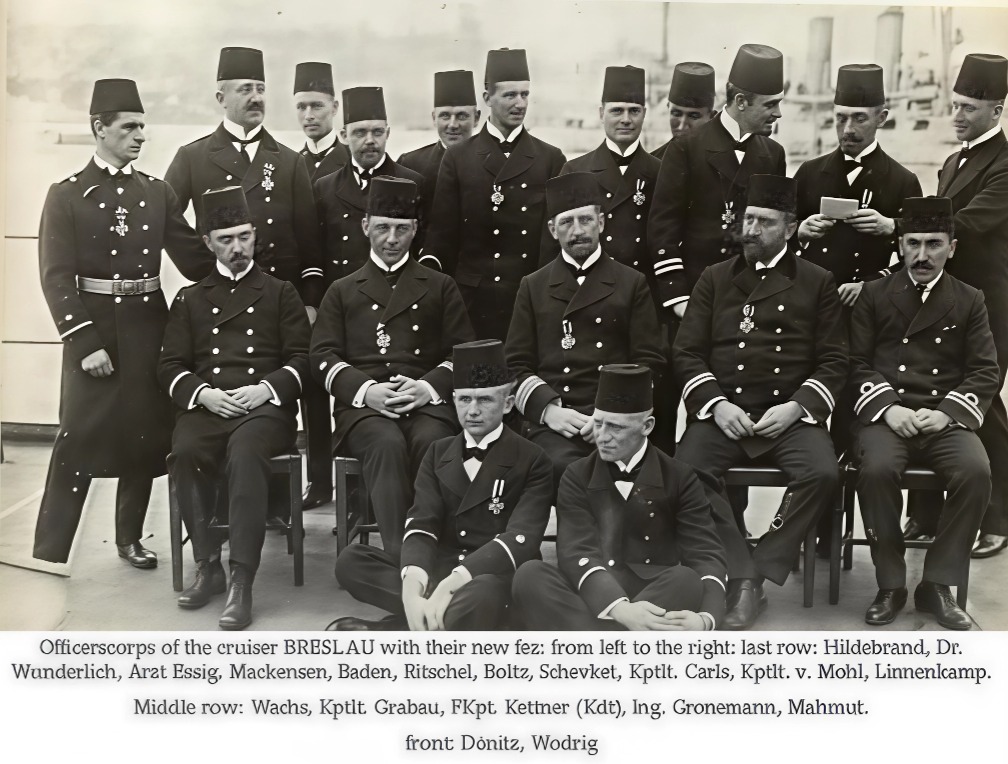

Le 16 août, une cérémonie officielle consacre la fiction juridique : les navires sont renommés Yavuz Sultan Selim et Midilli. Les équipages portent désormais le fez, mais conservent leurs uniformes, leur langue de travail et leur hiérarchie allemande. Le changement de pavillon transforme instantanément des bâtiments belligérants en unités ottomanes, soustraites aux poursuites britanniques et à toute obligation d’internement.

Rarement le régime juridique des Détroits n’avait été utilisé de manière aussi créative.

Fiction de neutralité : une flotte ottomane sous influence allemande

L’arrivée du Goeben et du Breslau modifie en profondeur l’équilibre interne du gouvernement ottoman et son orientation politique dans le conflit. Le 15 août, Enver Pacha obtient la dissolution de la mission navale britannique. Les officiers anglais quittent progressivement la Turquie et leurs postes à bord des navires turcs.

Simultanément, les conseillers allemands intensifient leur influence. Souchon et ses officiers prennent le contrôle des postes clés au sein de la marine ottomane : transmissions, planification, entraînement. En quelques semaines, la marine ottomane devient une structure hybride : flotte neutre dirigée par des officiers allemands, connectés aux réseaux de communication allemands et largement orientée vers un affrontement avec la Russie.

Le 26 septembre 1914, Constantinople ferme complètement les détroits à la navigation. L’impact pour la Russie est considérable car près de 40 % des exportations de céréales russes transitent alors par le Bosphore, unique accès vers la Méditerranée.

Le 27 septembre, Souchon est officiellement nommé commandant en chef de la marine ottomane. Cette nomination semble inédite dans l’histoire maritime moderne et consacre une contradiction totale : un État proclamant sa neutralité confie sa marine à un amiral issu d’une puissance belligérante.

La neutralité ottomane devient purement formelle. Enver Pacha pousse à une entrée en guerre rapide, tandis que Berlin encourage une action décisive susceptible de forcer la main des hésitants mais ne donne aucun ordre explicite.

Le 29 octobre, sous couvert de manœuvres, Souchon conduit une escadre en mer Noire. Le Yavuz ouvre le feu sur Sébastopol, tandis que le Midilli bombarde Novorossiïsk et Odessa. Les installations pétrolières de Novorossiïsk subissent des dégâts importants, atteignant directement les capacités logistiques russes.

La Russie réagit immédiatement et déclare la guerre le 2 novembre, suivie par la France et le Royaume-Uni le 5. L’entrée du Goeben et du Breslau dans les Dardanelles a transformé, en moins de trois mois, une neutralité fragile en engagement total.

Du contournement juridique au basculement stratégique : un proto-lawfare naval

L’épisode du Goeben et du Breslau constitue un exemple instructif : L’Allemagne n’a pas développé une doctrine d’instrumentalisation du droit comparable à celles que l’on observe aujourd’hui en mer de Chine méridionale par exemple. En revanche, elle a démontré qu’un acteur (la réussite de la mission semble revenir à Souchon et à Wangenheim) maîtrisant les marges du droit peut, en situation d’infériorité opérationnelle, créer une asymétrie décisive.

Le régime des Détroits, ne devient pas en 1914 un véritable multiplicateur de puissance, mais plutôt un cadre que Souchon et Wangenheim manipulent habilement afin de masquer une réalité stratégique déjà acquise. La fiction de la « vente » sert moins à transformer l’équilibre naval qu’à fournir une justification juridique minimale. Cette apparence formelle suffit à empêcher la Royal Navy d’intervenir dans un détroit fermé d’un État neutre et à préserver la façade de neutralité turque. La nomination de Souchon à la tête de la marine ottomane parachève ce dispositif ambigu : une flotte officiellement neutre agit désormais, sans rupture juridique explicite, comme un instrument stratégique allemand.

Le résultat dépasse de loin l’objectif initial de la Mittelmeerdivision. Le Goeben, devenu Yavuz, restera pendant des décennies le navire amiral de la flotte turque ; le Midilli sera coulé en 1918, mais son rôle dans l’entrée en guerre de la Turquie sera durablement reconnu.

Quant à l’Empire ottoman, il sortira du conflit anéanti et sera démantelé par le traité de Sèvres en 1920.

Henry Morgenthau, ambassadeur américain à Constantinople, a décrit avec une emphase souvent critiquée, mais pourtant éclairante, la portée stratégique de l’opération : « Le passage du détroit par ces navires allemands riva la destinée de la Turquie à celle de l’Allemagne et décida du sort de l’Empire turc. »

Conclusion

L’affaire du Goeben et du Breslau rappelle une vérité essentielle : le droit international n’est pas neutre, il façonne les marges dans lesquelles les acteurs peuvent se mouvoir. En 1914, il ne constitue pas un cadre figé : il offre des interstices, des zones d’ambiguïté et des façades nécessaires pour permettre ou empêcher l’action. L’Allemagne, incapable d’affronter la Royal Navy à forces égales, a su exploiter ces marges, celles de la neutralité, du changement de pavillon et du régime des Détroits, pour protéger deux croiseurs isolés et transformer leur fuite en avantage politique majeur.

Plus d’un siècle plus tard, alors que les détroits, les espaces maritimes contestés et les régimes juridiques hybrides sont redevenus des foyers de rivalités stratégiques, cet épisode prend une résonance particulière. Il montre que la supériorité navale ne dépend pas seulement du tonnage ou de la portée des canons, mais aussi de la capacité à comprendre, contourner ou utiliser l’architecture juridique des mers. Le droit, même lorsqu’il n’est qu’un habillage destiné à préserver les apparences, peut suffire à paralyser un adversaire ou à verrouiller un fait accompli.

Le Goeben et le Breslau n’inaugurent pas une doctrine, mais illustrent une tradition durable : celle où la fiction juridique, adossée à l’initiative opérationnelle, devient un multiplicateur de liberté stratégique. Cet épisode ne relève donc pas seulement de l’histoire navale, c’est un rappel : Toute puissance qui néglige le droit — qu’il s’agisse de l’interpréter, de le modeler ou simplement d’en maîtriser les zones grises — se prive d’un instrument décisif pour comprendre et agir dans les dynamiques de son époque.

Pour aller plus loin :

- Rémi Monaque. Une histoire de la marine de guerre française. Perrin, 2017(excellent ouvrage)

- Peter Padfield. Dönitz et la guerre des U-Boote. Éd. Pygmalion, 1991. (Sur les débuts de Dönitz, notamment son service sur le SMS Breslau.)

- Christopher Clark. Les Somnambules. Été 1914 : comment l’Europe a marché vers la guerre. Flammarion, 2013.

- Mackinnon, Donald J. An Assessment of the Continued Relevance and Evolving Application of Julian S. Corbett’s Some Principles of Maritime Strategy (1911) from Its Publication to the Present. Doctoral Thesis, King’s College London, 2020.

- Morgenthau, Henry. Ambassador Morgenthau’s Story. New York, 1918.

- Dunlap, Charles J. “Lawfare: A Decisive Element of 21st Century Conflicts.” Joint Force Quarterly, 2001.

- Kittrie, Orde. Lawfare: Law as a Weapon of War. Oxford University Press, 2016.