30 mars 1707 : mort du maréchal Vauban (Paris).

Vauban est un des plus grands maréchaux de France. Même s’il commence sa carrière des armes parmi les « Frondeurs » de Condé, il a l’âme d’un grand serviteur ce que Mazarin découvre lorsqu’on lui présente le jeune Vauban fait prisonnier. Le cardinal, en le ralliant à la cause royale donne à Louis XIV et à la France, l’inventeur du « pré carré » (le réseau défensif français aux frontières), le père du génie militaire (les ingénieurs du Roi), le rénovateur de la poliorcétique (attaque et défense des places fortes)… Les sujets d’intérêt de Vauban dépassent ses préoccupations de militaire et concernent toujours l’amélioration des conditions de vie et travail des sujets du royaume (statistiques, agronomie, hygiène, hydraulique, architecture… et finances). Il propose au roi l’idée d’un impôt touchant tous les revenus sans exception afin de renflouer les caisses. L’idée est acceptée mais du fait des nombreuses exemptions, perd de son efficacité, une fois appliquée. Il souhaitait de plus que cette dîme remplace les autres impôts sans s’y rajouter et expose son projet dans un ouvrage que le roi interdit.

Vauban est un des plus grands maréchaux de France. Même s’il commence sa carrière des armes parmi les « Frondeurs » de Condé, il a l’âme d’un grand serviteur ce que Mazarin découvre lorsqu’on lui présente le jeune Vauban fait prisonnier. Le cardinal, en le ralliant à la cause royale donne à Louis XIV et à la France, l’inventeur du « pré carré » (le réseau défensif français aux frontières), le père du génie militaire (les ingénieurs du Roi), le rénovateur de la poliorcétique (attaque et défense des places fortes)… Les sujets d’intérêt de Vauban dépassent ses préoccupations de militaire et concernent toujours l’amélioration des conditions de vie et travail des sujets du royaume (statistiques, agronomie, hygiène, hydraulique, architecture… et finances). Il propose au roi l’idée d’un impôt touchant tous les revenus sans exception afin de renflouer les caisses. L’idée est acceptée mais du fait des nombreuses exemptions, perd de son efficacité, une fois appliquée. Il souhaitait de plus que cette dîme remplace les autres impôts sans s’y rajouter et expose son projet dans un ouvrage que le roi interdit.

Vauban – L’ingénieur, l’économiste

30 mars 1754 : naissance de l’aéronaute Jean-François Pilâtre de Rozier.

Jean-François Pilâtre de Rozier (1754-1785) est un scientifique français des Lumières et, avec François Laurent d’Arlandes, l’un des deux premiers aéronautes de l’histoire.

Il naît à Metz, place forte des Trois-Évêchés, dans le quartier du fort Moselle qui vient d’être édifié, le . Il est le quatrième enfant de Mathurin Pilastre, dit « du Rosier », ancien militaire (sergent du régiment de Picardie) installé comme aubergiste et de Magdeleine Wilmard.

Ses maîtres du collège royal de Metz le jugent étourdi, dissipé, ardent aux plaisirs et rebelle à l’étude. Il préfère la chimie et les sciences naturelles au latin. Alors qu’on le destine à être chirurgien, le théâtre anatomique répugne à l’élève en chirurgie de l’hôpital de Metz, si bien qu’il est placé en apprentissage chez un apothicaire. À 18 ans, il se rend à Paris où il attire l’attention de personnes influentes, notamment du duc de La Rochefoucauld qui le présente à Lavoisier, au marquis de La Fayette et à Déodat Gratet de Dolomieu.

Ses maîtres du collège royal de Metz le jugent étourdi, dissipé, ardent aux plaisirs et rebelle à l’étude. Il préfère la chimie et les sciences naturelles au latin. Alors qu’on le destine à être chirurgien, le théâtre anatomique répugne à l’élève en chirurgie de l’hôpital de Metz, si bien qu’il est placé en apprentissage chez un apothicaire. À 18 ans, il se rend à Paris où il attire l’attention de personnes influentes, notamment du duc de La Rochefoucauld qui le présente à Lavoisier, au marquis de La Fayette et à Déodat Gratet de Dolomieu.

En 1780, il part pour Reims assurer des présentations de physique et chimie à l’académie de Reims. Mais il rentre rapidement à Paris, où il est nommé intendant des cabinets de physique, de chimie et d’histoire naturelle de « Monsieur », comte de Provence, frère du Roi. Le docteur François Weiss, médecin ordinaire du roi pour le château de la Muette, le prend dans son laboratoire de recherche, lui assure une rente et le destine à prendre sa suite. La veuve du docteur dont il est secrètement amoureux, le fait nommer valet de « Madame », la comtesse de Provence. « Monsieur » devient son nouveau protecteur, ce qui permet à Pilâtre de s’adonner à de nombreuses expérimentations (masque à gaz, bougie phosphorique, teinture d’étoffes) et recherches (sur la foudre, l’hydrogène) sans souci financier.

En 1781, il crée le musée de Monsieur, premier musée technique, où il fait des expériences de physique et donne des cours sur les sciences aux membres de la noblesse. L’inauguration a lieu le .

En 1785, Pilâtre de Rozier meurt lors d’une tentative de traversée de la Manche en ballon mixte gaz/montgolfière de sa conception. Il est inhumé dans le cimetière de Wimille. Un monument élevé sur le mur qui borde la grand route de Boulogne à Calais indique le lieu de sa sépulture, à quelque distance de son point de chute. Il ne laisse aucun descendant.

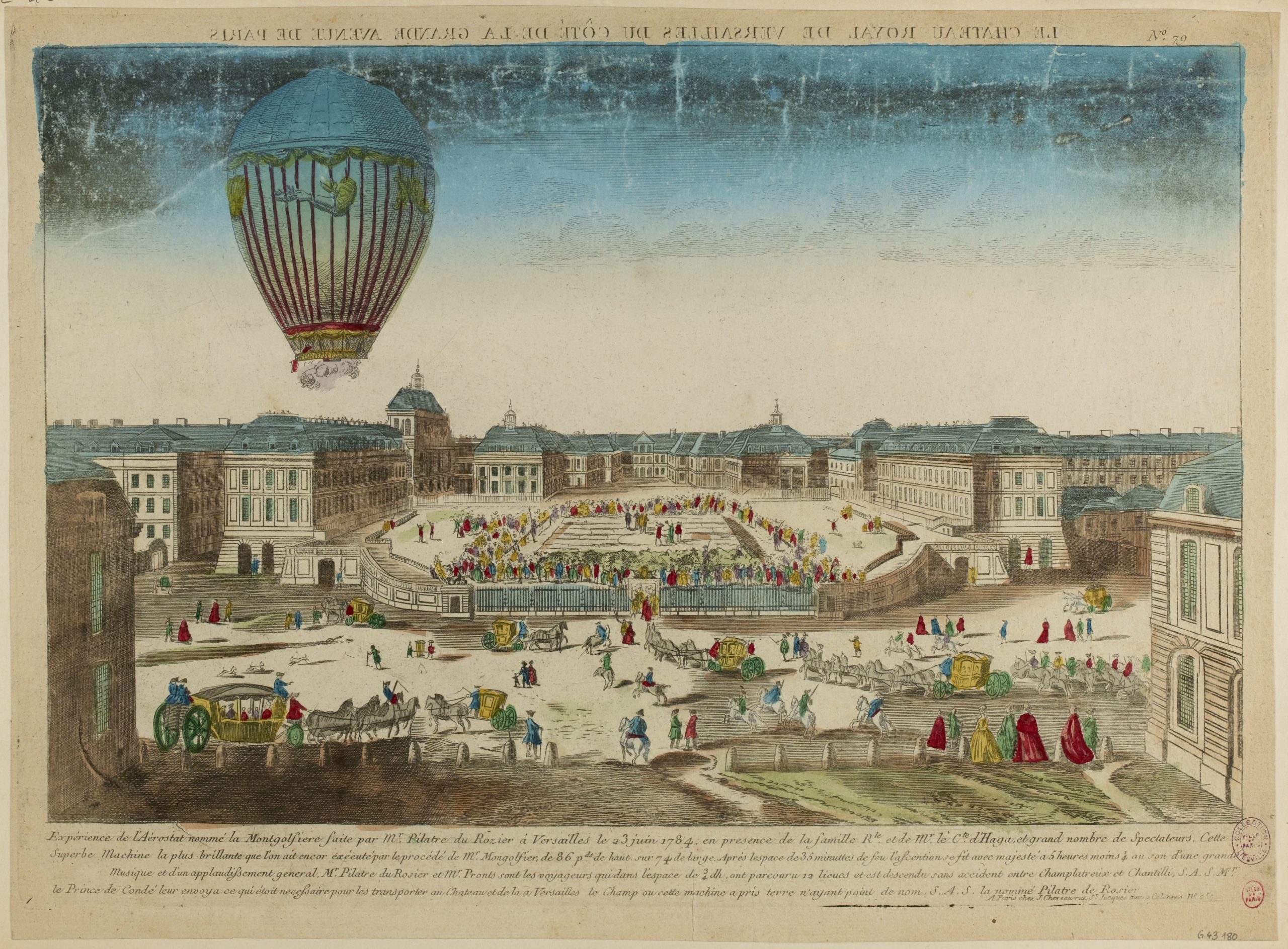

En 1783, quand les frères Montgolfier arrivent à Paris auréolés des premiers essais à Annonay, le jeune physicien leur offre ses services. Il assiste le au premier vol habité avec des animaux, un coq, un canard et un mouton. Malgré ce succès, le roi ne veut pas prendre le risque d’un vol humain. Pilâtre de Rozier, aidé de Barthélemy Faujas de Saint-Fond, du marquis d’Arlandes et de Marie-Antoinette d’Autriche dont il est devenu un intime, négocient pour qu’il accepte.

En octobre, la nouvelle montgolfière est testée captive avec des cordes de 30 mètres. Le premier essai a lieu le 12, Pilâtre de Rozier participant aux tests du 15 et du 17. Suivent d’autres essais, notamment pour peaufiner et maîtriser l’alimentation du foyer afin de produire l’air chaud. Le premier vol libre habité a lieu le à Paris, Pilâtre de Rozier et le marquis d’Arlandes ayant pris place dans la nacelle. Partis des jardins de La Muette (actuel 16e arrondissement, à l’ouest de Paris), le vol dura une vingtaine de minutes jusqu’à la Butte-aux-Cailles (actuel 13e arrondissement, au sud-est de la capitale).

Le , il s’élève à nouveau, à Lyon à bord du Flesselles, une immense montgolfière de 23 270 m3 (celle du premier vol faisait 2 200 m3). Il emmène six passagers, dont Joseph Montgolfier. Le vol dure seize minutes, ou le ballon effectue une boucle sur un quart de lieue.

Au début de 1784, Étienne Montgolfier, ayant récupéré le ballon du premier vol humain, reçoit des fonds du gouvernement pour le réparer et le modifier. Il se trouve chez Jean-Baptiste Réveillon devenu spécialiste des ballons. Étienne, depuis Annonay lui envoie les modifications : le ballon assez proche des montgolfières actuelles, fait 26 mètres de haut pour 5 000 m3 de volume. La partie haute du ballon est faite de peaux fines de mouton (1 540 peaux) pour augmenter la résistance. La partie basse est faite avec la récupération du ballon précédent.

Le ballon est testé en captif dans le courant du mois de mai par le marquis de Montalembert, membre de l’Académie des sciences.

Le ballon devait être emballé et envoyé à Annonay, pour qu’Étienne puisse faire des essais de direction. Mais le roi Gustave III de Suède venait à Paris et avait déjà assisté à un vol, à Lyon, celui de la première femme aéronaute, Élisabeth Tible. Afin de l’épater, une fête « aéronautique » fut décidée. Pilâtre de Rozier était sur les rangs et après quelques projets plus ou moins réalisables, il fut décidé de réquisitionner le ballon d’Étienne.

Pilâtre de Rozier est choisi comme passager et aide le chimiste Louis Joseph Proust, qui avait donné des cours à son musée et qui était passionné d’aérostation. Le ballon étant conçu pour les hautes altitudes, des expériences étaient prévues.

Un essai captif fut réalisé où le ballon resta cinq heures en l’air. Le ballon fut donc expédié à Versailles.

Le , le ballon baptisé en l’honneur de la reine La Marie-Antoinette s’éleva à nouveau devant le roi de France et celui de Suède, à Versailles, emmenant Pilâtre de Rozier et Joseph Louis Proust. Ils montent régulièrement, se dirigeant vers le nord. Ils vont atteindre l’altitude estimée de 3 000 mètres après avoir traversé les couches nuageuses. Hors de la vue du sol, dans le froid et les turbulences ils décident de redescendre. Après 45 minutes de vol, ils ont parcouru 52 km et se posent après avoir dépassé Luzarches, entre Coye et Orry-la-Ville avant la forêt de Chantilly. Comme souvent sur ces premières montgolfières une fois posées, le foyer n’est plus assez actif pour fournir suffisamment d’air chaud mais assez pour brûler une partie du ballon. Ils durent déchirer la base de la montgolfière et la foule des badauds acheva de détériorer le reste.

Trois records du monde sont battus : distance, vitesse, altitude.

Étienne Montgolfier désira plus tard récupérer le ballon, mais il n’était vraiment pas récupérable et le gouvernement n’accepta plus de donner d’argent pour sa réparation.

Pilâtre désirait réaliser la traversée de la Manche dans le sens France-Angleterre, c.-à-d. contre les vents dominants. Dès le mois d’, encouragé par son voyage de Paris à Chantilly, il avait rencontré le physicien Pierre-Ange Romain pour l’étude d’un ballon capable de faire la traversée. Un contrat fut même signé pour que Romain construise le ballon et l’accompagne dans l’aventure.

Du fait qu’une tentative dans l’autre sens était en projet (tentative de Jean-Pierre Blanchard financée par son ami américain, John Jeffries), Pilâtre de Rozier obtint assez facilement du gouvernement français une somme d’argent pour construire son ballon. Les deux frères Romain construisirent ce dernier à Paris. Comme la traversée avec une montgolfière était impossible du fait de l’autonomie réduite de ces dernières — la masse de paille à emmener eût été énorme — il fut décidé de construire un ballon mixte, à air chaud et à gaz, assez en avance pour son temps, qu’ils appelèrent « aéro-montgolfière » (ce type de ballons s’appelle « rozière » de nos jours, en hommage à Pilâtre de Rozier). C’était une « charlière » sphérique (c.-à-d. un ballon à gaz), avec, en dessous, une montgolfière de forme à peu près cylindrique, l’ensemble faisant 22 mètres de haut.

Le ballon fut terminé en , mais il ne fut acheminé à Boulogne-sur-Mer qu’en décembre, le voyage étant prévu au tout début janvier. Mais en hiver, les vents ne sont pas fréquemment favorables. Ils durent attendre, Pilâtre de Rozier faisant même un voyage en bateau à Douvres où il rencontra son concurrent.

Le , un ballon à gaz (gonflé à l’hydrogène) et piloté par Jean-Pierre Blanchard et le duc de Jeffries traversa la Manche dans le sens Angleterre-France, le sens des vents dominants.

Pilâtre de Rozier les accueille à Calais et les accompagne même à Paris, renonçant à son projet. Ce renoncement étant probablement mal reçu par le contrôleur général des finances, de Calonne qui l’a financé et veut qu’il redore le prestige du roi, Pilâtre de Rozier repart et est à pied d’œuvre, à Boulogne-sur-Mer dès le . Pierre Romain et lui firent plusieurs tentatives qui s’avérèrent infructueuses. Les jours puis les mois commencèrent à passer, le ballon dut être réparé plusieurs fois.

Le , profitant de vents favorables, ils s’envolent. Mais un vent d’ouest les ramena au dessus des terres alors qu’ils s’étaient éloignés d’à peu près cinq kilomètres. À ce moment le ballon se dégonfla brusquement et ils s’écrasèrent au sol, à 300 m du rivage. Ils furent tués tous les deux sur le territoire de la commune actuelle de Wimereux (anciennement Wimille), près de Boulogne-sur-Mer, devenant les deux premières victimes de l’air. Les causes exactes de l’accident sont assez mal connues. Il ne semble pas qu’il y ait eu d’incendie. Il se pourrait que la soupape du ballon à gaz actionnée pour la descente ait entraîné une déchirure de celui-ci, ce qui aurait provoqué la chute.

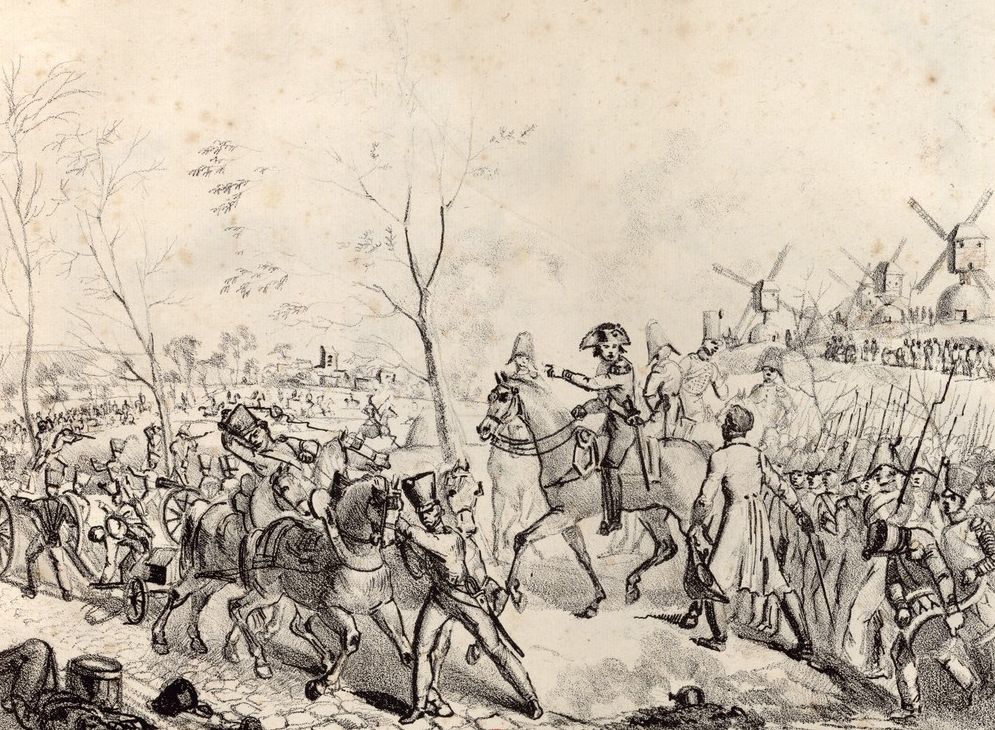

30 mars 1814 : bataille de Paris.

Paris, dont les fortifications ont été peu entretenues pendant l’Empire, est attaqué sur un arc nord-est allant de Montmartre à Vincennes. Les Français infligent aux coalisés plus de 6000 morts, mais sont submergés par le nombre. La défection de Marmont, duc de Raguse, (« raguser » signifie dès lors « trahir ») contraint Napoléon à jeter l’éponge, faute de troupes disponibles. L’ennemi pénètre dans Paris le lendemain malgré ça et là des actes héroïques, comme celui des élèves de l’école polytechniques à la barrière de Clichy.

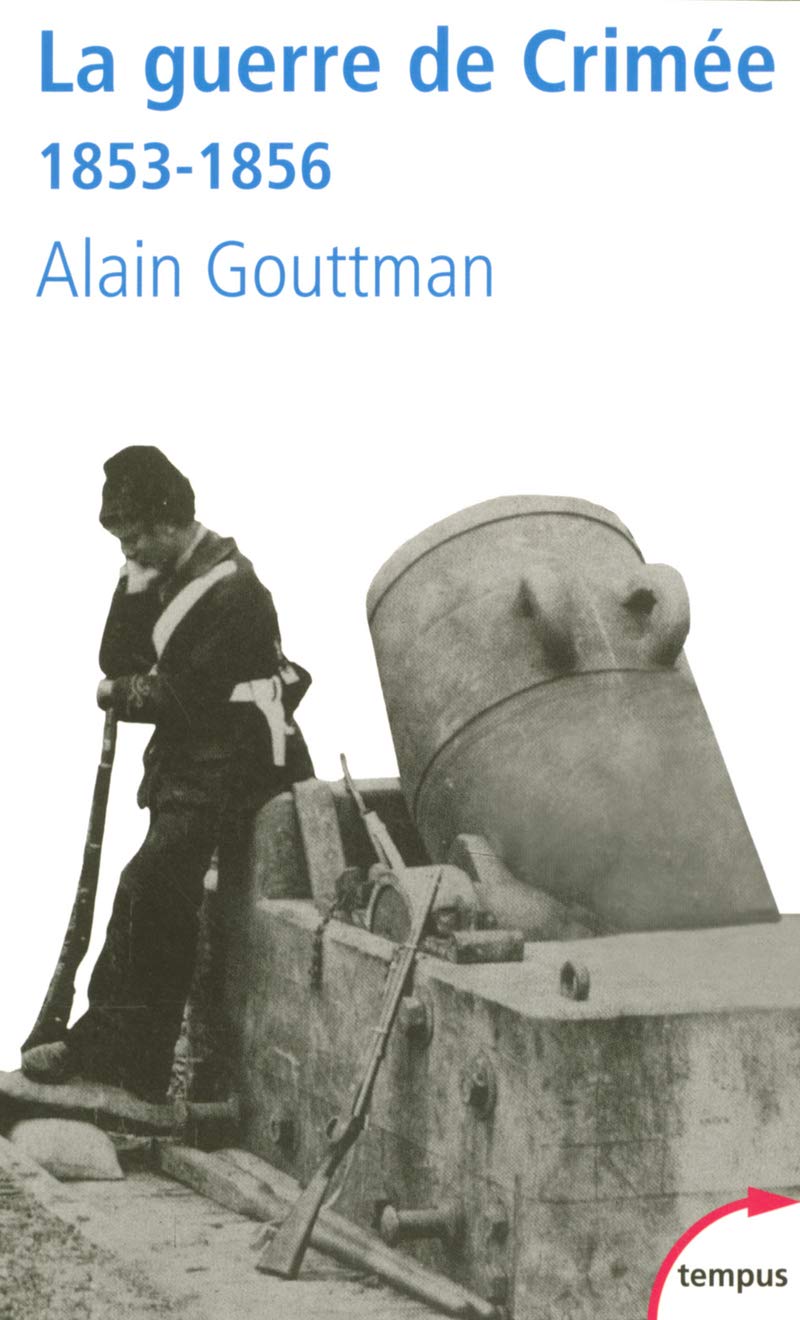

30 mars 1856 : le traité de Paris met fin à la guerre de Crimée.

Le traité de Paris du met fin à la guerre de Crimée (1853-1856). Entré en vigueur le , il déclare la neutralité de la mer Noire et interdit la navigation aux navires de guerre et la construction de fortifications. Il marque un coup d’arrêt pour l’influence russe dans la région.

Le traité de Paris du met fin à la guerre de Crimée (1853-1856). Entré en vigueur le , il déclare la neutralité de la mer Noire et interdit la navigation aux navires de guerre et la construction de fortifications. Il marque un coup d’arrêt pour l’influence russe dans la région.

Le traité proclame l’intégrité de l’Empire ottoman, qui est désormais admis à participer aux avantages du droit public et du « concert européen », et Constantinople semble désormais à l’abri du « projet grec » des Russes, qui échouent à faire de la mer Noire un « lac russe » (après avoir été un « lac turc ») : cette mer devient un espace géopolitique commercial dédié à des activités pacifiques.

Le traité reconnaît l’autonomie (héritée du Moyen-Âge) des principautés roumaines de Moldavie et de Valachie, toujours tributaires de la « Sublime Porte » (depuis le XVIe siècle) et place cette autonomie, ainsi que celle de la Serbie (acquise en 1817) sous la garantie collective des puissances, ce qui porte en germe l’indépendance de la Roumanie et de la Serbie, qui seront reconnues au congrès de Berlin (1878).

L’Empire ottoman porte à la connaissance du congrès le « Hatti-Humayoun », firman du sultan Abdülmecit 1er, émis le , qui reconnaît l’égalité de tous les habitants de l’empire, quelle que soit leur religion, sans pour autant abolir le système des « millets » qui les regroupe par confession.

En 1871, la Russie profite de la défaite française lors la guerre franco-allemande de 1870 pour dénoncer les clauses de la démilitarisation de la mer Noire.

30 mars 1885 : bataille de Pendjeh (Afghanistan).

Le général russe Komarov lance une attaque sur Pendjeh, une des entrées naturelles vers l’Afghanistan et bat des troupes afghanes qui s’y étaient aventurées. Cette incursion fait craindre un moment un affrontement avec le Royaume-Uni. L’empire russe cherchant une voie vers l’Océan indien et l’empire britannique voulant étendre ses possessions depuis l’Inde vers le Nord-est, se rencontrent en Afghanistan où se jouent des luttes d’influences que Kipling dans son ouvrage Kim a qualifié de Grand jeu. Ces luttes exploitent les traditionnelles faiblesses afghanes : insoumissions et guerres claniques incessantes.

30 mars 1894 (calendrier grégorien) : naissance de l’ingénieur aéronautique russe Sergueï Vladimirovitch Iliouchine.

Sergueï Vladimirovitch Iliouchine, né le 18 mars 1894 ( dans le calendrier grégorien) à Dilialevo, dans le gouvernement de Vologda (Empire russe) et décédé le à Moscou (Union soviétique), est un ingénieur aéronautique soviétique qui conçut de nombreux avions et fonda le bureau d’études Iliouchine.

Sergueï Iliouchine s’intéressa à l’aviation dès 1910. Incorporé dès 1914, il reçut une formation de pilote pendant la Première Guerre mondiale.

Sergueï Iliouchine s’intéressa à l’aviation dès 1910. Incorporé dès 1914, il reçut une formation de pilote pendant la Première Guerre mondiale.

Dès 1919, il rejoignit les rangs de l’Armée rouge nouvellement créée. Il servit comme mécanicien aéronautique durant la guerre civile russe. En 1921, il retourna à ses études qu’il termina en 1926 à l’académie militaire d’aéronautique Prof. N. J. Joukovski de Moscou, après avoir travaillé sur quelques projets de planeurs. Il reprit du service dans l’armée comme conseiller et dirigea à partir de 1931 son propre bureau d’études. Après s’être consacré quelque temps aux ballons de recherche en haute altitude, il développa l’appareil ZBK-30 (ZBK : bureau d’études central) qui fut rebaptisé plus tard Iliouchine Il-4 et battit plusieurs records du monde.

Ses Iliouchine Il-2 Sturmovik d’attaque au sol et ses bombardiers Il-4 furent utilisés à grande échelle durant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, les avions de ligne Il-18 et Il-62 furent largement employés.

Son premier grand succès vint en 1939 avec l’avion de combat Iliouchine Il-2. La paix revenue, il construisit des avions civils tel que l’Iliouchine Il-12 (premier vol en 1946) et quelques bombardiers.

Son fils, Vladimir Iliouchine, est un pilote d’essai connu.

Ses réalisations les plus connues sont :

- Bombardiers : Iliouchine Il-4, Iliouchine Il-28

- Avions de combat : Iliouchine Il-10

- Transport de passagers : Iliouchine Il-14

- Moyen-courrier quadri-turbopropulseur : Iliouchine Il-18 (1956)

- Long-courrier quadriréacteur : Iliouchine Il-62 (1962)

- L’un des plus gros avions de transport au monde : le quadriréacteur Iliouchine Il-76 Candid (charge utile 164 t, 1971)

Il fut nommé professeur à l’Académie Joukovski à partir de 1948. En 1967, il fut élevé au grade d’ingénieur-général et l’année suivante élu membre de l’Académie des sciences d’URSS. Il a été député au Soviet suprême de la 1re à la 7e législature.

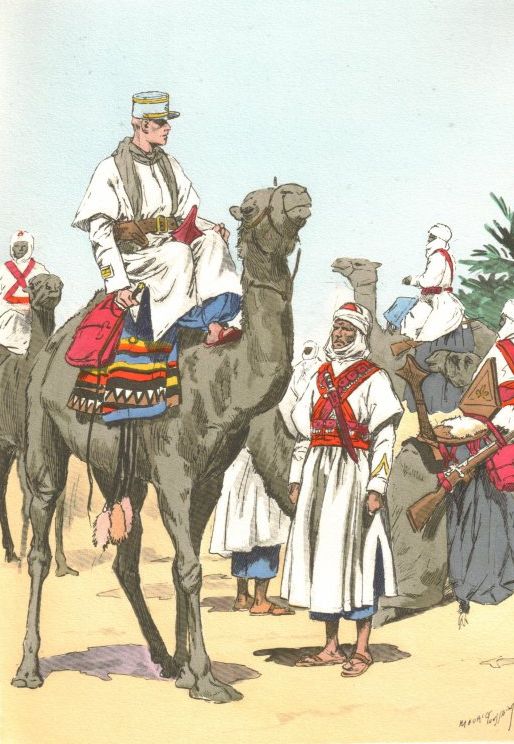

30 mars 1902 : création officielle des compagnies méharistes sahariennes (Algérie).

Reprenant une idée de Bonaparte en Egypte (1799), le commandant Laperrine recrute dès 1901 des nomades qu’il encadre par des officiers français sachant monter les dromadaires. Il s’agit pour lui de remplacer les troupes spéciales sahariennes (1894) composées uniquement de Français, issus des Spahis et Tirailleurs et donc moins rompues à la nomadisation dans le désert. Laperrine convainc le commandement de créer par Loi du 30/03/1902, cinq compagnies méharistes sahariennes.

30 mars 1912 : convention de Fez (Maroc).

Le Sultan Moulay Hafid signe la convention faisant du Maroc un protectorat français.

Par ce traité, le gouvernement chérifien — le sultan et ses vizirs — perd la pleine souveraineté sur une bonne partie de son territoire, celle-ci passant sous la dépendance et la protection de la France. Le , une loi en portant approbation est adoptée par le Parlement français et promulguée le 20 juillet par le président de la Troisième République française de l’époque : Armand Fallières. Concernant la présence de l’Espagne au Maroc, il évoque une concertation future entre les gouvernements français et espagnol à propos des intérêts de ce dernier, en raison « de sa position géographique et de ses possessions territoriales sur la côte marocaine ».

Presque cinq mois plus tard (), Moulay Hafid, en place depuis 1908, abdiqua et fut remplacé par Moulay Youssef (), son frère, père du futur sultan Sidi Mohammed (1927), alors âgé de trois ans et futur roi Mohammed V, peu après la fin des protectorats français et espagnol, en 1956.

Le traité est perçu comme une trahison par les nationalistes marocains et mène à la guerre du Rif (1919-1926) entre les Espagnols et les tribus rifaines dont Abdelkrim al-Khattabi devient bientôt le représentant et crée l’éphémère république du Rif.

30-31 mars 1944 : bombardement de Nuremberg.

Le bombardement effectué dans la nuit du 30 au fut une des missions de bombardement stratégique par la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale sur cette ville qui a subi plusieurs dizaines d’attaques aériennes au cours de ce conflit, principalement en 1944 et 1945.

Celle du se soldera par les plus importantes pertes que l’aviation britannique ait subies depuis le début de ce conflit en une seule nuit.

898 appareils britanniques étaient prévus au départ soit la presque totalité des bombardiers du Royal Air Force Bomber Command escorté par environ 80 De Havilland Mosquito ainsi que 10 avions de l’USAAF.

La formation commença à décoller à 22 heures. 55 appareils rebroussèrent chemin pour défaillances techniques, les 843 restant se dirigeant vers l’Allemagne. La flotte occupait dans le ciel un espace de 105 km de long, 16 de large et 1 600 m de profondeur progressant à la vitesse de 6,5 km par minute.

La route suivie consistait à regrouper la flotte sur la Naze, un promontoire de la côte Est de l’Angleterre d’où elle décollerait, lui faire traverser la côte belge près de Bruges et piquer directement sur Charleroi en Belgique. À Charleroi, la flotte de bombardiers poursuivrait en droite ligne sur 430 kilomètres jusqu’à Fulda. Là, elle changerait de cap et volerait directement sur Nuremberg.

Cette route passait non loin des principales bases de chasseurs de nuit de la Luftwaffe et survolait une zone près de Cologne surnommée la Flak Valley en raison d’une DCA particulièrement efficace ; cette tactique d’une seule grande formation était inhabituelle, le maréchal Arthur Travers Harris avait lui-même récemment ordonné, en raison des lourdes pertes subies lors des raids précédents provoquées par la Défense du Reich, que dorénavant les formations se diviseraient afin d’approcher leur cible de différentes directions et fragmenter la défense ennemie. De plus les conditions météorologiques étaient en faveur de la défense.

La formation qui approchait de Nuremberg à 01 h 10 ne comprenait plus que 643 bombardiers, 20 % de la flotte ayant été mis hors de combat par les pertes et les défaillances techniques. En raison d’un mauvais balisage, des zones industrielles périphériques furent bombardées par 910 tonnes d’explosifs et 1 176 tonnes de bombes incendiaires.

L’aller et le retour furent un cauchemar pour les équipages alliés harcelés par la Luftwaffe qui avait rassemblé tous ses chasseurs basés en Europe de l’Ouest.

Quatre missions de diversion furent effectuées lors cette opération pour tenter de distraire l’aviation allemande sans succès.

Il semble que l’objectif principal fut de provoquer la chasse de la Luftwaffe afin de la détruire au sol et en vol par l’escorte de Mosquitos qui accompagnait les bombardiers. Mais les mesures de guerre électronique et de brouillage alliés furent inefficaces, tandis que la chasse de nuit allemande équipée de nouveaux radars déjouait les tentatives d’interception.

Les Allemands étaient-ils au courant de cette attaque ? Très probablement selon diverses sources officielles. Était-ce une ruse très risquée des services de renseignements britanniques destinée à l’opération Fortitude ? Cela fait toujours l’objet de spéculations.

- Pertes du Bomber Command :

- 108 avions détruits,

- 71 endommagés,

- 745 hommes d’équipages tués ou blessés,

- 159 prisonniers de guerre.

une source semi-officielle parle de 66 avions écrasés en Angleterre sur le chemin du retour contre 10 officiellement et un total de 178 avions perdus

- Pertes allemandes :

- 5 avions détruits,

- 8 endommagés,

- 129 morts civils et militaires,

- zones industrielles de Nuremberg endommagées,

- 130 maisons détruites, 879 endommagées modérément et 2 505 légèrement.

30 mars 1954 : début de la bataille des cinq collines (Diên Biên Phu).

La première vague d’assaut (13 et 14 mars) des divisions 316 et 312 de Giap a conquis les centres de résistance Béatrice et Gabrielle qui défendaient l’accès nord au terrain d’aviation. Surpris par l’ampleur des moyens ennemis engagés, les Français luttent à 1 contre 6 et tentent de reprendre pied.

Le 30, dans la soirée, Giap, après avoir réorganisé son dispositif, lance un deuxième assaut mais cette fois sur les centres de résistance Eliane et Dominique, à l’est du camp retranché : si ces collines sont prises, c’en est fini. Le lieutenant Brunbrouk parvient, grâce à une utilisation en tir tendu de ses canons, à repousser momentanément les vagues d’assaut de l’armée populaire causant de très lourdes pertes chez l’assaillant qui sont finalement insuffisantes puisque les deux centres de résistance tombent le lendemain, avant d’être partiellement repris dans les jours qui suivent.

La résistance de Brunbrouk, aidé par les tirailleurs nord-africains, les parachutistes vietnamiens et les deux mitrailleuses quadruples qui font des ravages dans les rangs du Viêt-Minh, oblige cependant Giap à renoncer aux attaques frontales pour privilégier désormais le pilonnage et l’étouffement du camp retranché par un immense réseaux de tranchées et de boyaux qui rappellent la Grande Guerre. La piste d’aviation est, depuis le 26 mars, inutilisable, le mauvais temps empêche l’appui aérien, le ravitaillement et le renforcement du camp sont impossibles…

Le point de non-retour est franchi. Diên Biên Phu va pourtant résister jusqu’au 7 mai.

Lire le journal de marche de la bataille (20 novembre 1953 – 7 mai 1954), par Pascal PECCAVET

30 mars 1967 : le quartier général militaire de l’OTAN en France est officiellement fermé.

Au total, les États-Unis évacuent 27 000 soldats, 37 000 employés et 30 bases aériennes, terrestres et navales. L’OTAN transfère ses installations en Belgique.

Cette page est trés documentèe. Mais depuis qqn jours j’éprouve des difficultés pour ouvrir la page. – est ce un. bug ?