L’opération Market Garden occupe une place particulière dans la dernière phase de la guerre en Europe : dernière victoire allemande notable, elle interrompt la progression des armées occidentales vers le Reich et en prolonge la résistance de quelques mois ; échec allié, elle valorise une fois encore la capacité de l’armée allemande à s’adapter très rapidement aux situations imprévues.

La situation allemande sur le front de l’Ouest en cette mi-septembre 1944 est loin d’être brillante : rompu en Normandie, écrasé dans la poche de Falaise, éreinté après le passage de la Seine, forcé à une retraite sous la pression alliée et celle des maquis français, le Westheer a certes réussi à reconstituer un front sur les glacis du Reich. Mais ce front est loin d’être solide et son érection doit plus aux lacunes logistiques ennemies qu’à un réel rétablissement.

La ligne de front sur l’axe de l’offensive alliée est tenue par la 1. Fallschirmarmee du général Student, le « père des parachutistes » allemands rendu célèbre par les succès obtenus par sa 7. Flieger-Division en Belgique en 1940 et en Crète en 1941. Elle est défendue par des groupements tactiques de circonstance (Kampfgruppen) formés avec les débris d’unités profondément désorganisées, voire détruites, dans la retraite depuis la France. Dans la profondeur du dispositif, les commandants d’armes des villes du sud de la Hollande n’ont sous leurs ordres que quelques dizaines de Feldgendarmes, du personnel d’état-major, des éléments d’instruction et des services de l’arrière. Malgré le statut parachutiste de la 1. Fallschirmarmee et le prestige de son chef, elle ne rassemble mi-septembre 1944 que des unités de fortune constituées de policiers, de très jeunes conscrits, de convalescents, de vieillards et de quelques vétérans chargés de les encadrer — rien qui ne puisse inquiéter l’élite aéroportée et mécanisée des armées anglo-américaines. Seul élément ayant une valeur combative réelle, le II. SS-Panzerkorps, bien que très affaibli par les combats normands et la retraite qui les a suivis, rassemble deux forts groupements tactiques organisés à partir des 9. et 10. SS-Panzer-Divisionen. Stationné dans le secteur Arnhem-Nimègue, il constitue une réserve importante à la disposition du Generalfeldmarschall Model, commandant la Heeresgruppe B.

En dépit de cette disproportion des moyens entre assaillants et défenseurs, trois facteurs vont se combiner pour faire de cette opération une victoire allemande illustrant, alors même que le Reich commence à s’effondrer, les profondes qualités d’une Wehrmacht aux abois.

Le premier est le propre des armées victorieuses : il s’agit de la chance.

Dès le 17 septembre, les Allemands ancrent leur défense sur le môle hâtivement constitué par les deux groupements du II. SS-Panzerkorps. Totalement surpris par l’assaut aéroporté, ils surprennent leurs adversaires par la présence inopinée de ce corps, qui tient à deux circonstances fortuites :

- 1) après deux mois de durs combats, les divisions Hohenstauffen et Frundsberg avaient besoin d’être remises en condition, et ont reçu comme zone de regroupement et d’attente, pour ce faire, la région d’Arnhem ;

- 2) les Allemands prévoient deux hypothèses d’action alliée — un débarquement sur la côte néerlandaise ou une poussée mécanisée directe sur la Ruhr — et ont donc positionné le corps blindé SS afin qu’il soit en mesure de faire face à l’une ou l’autre éventualité. L’opération alliée ne correspond ni à l’une, ni à l’autre, mais le II. SS-Panzerkorps est idéalement placé pour y faire face.

Autre avatar de la chance allemande, sans parler d’une météorologie déplorable à compter du 18 septembre : les ordres de mouvement du corps, destiné à rejoindre le secteur de Coblence et d’Aix-la-Chapelle, ont été donnés le 12 septembre, mais les premiers éléments de la Hohenstauffen n’ont quitté Arnhem que le 17. Ils seront là pour assurer la protection de la ville, épaulant la Frundsberg qui défendra Nimègue. In fine, ces deux divisions auront eu un rôle crucial dans la mise en échec des Alliés.

Le second tient dans la présence d’un chef compétent qui va coordonner la défense et les contre-attaques avec brio. Auréolé de ses succès, en particulier défensifs, sur le front de l’Est, le Generalfeldmarschall Model va contribuer de manière décisive à la victoire allemande. Son coup d’œil et son sang-froid pendant la bataille confirmèrent à quel point il excellait dans les actions défensives hautement évolutives, où retarder son adversaire peut constituer un succès des plus précieux quand on échange du temps contre des moyens. Surtout lorsque ces derniers ont fait cruellement défaut dans la phase initiale des combats.

L’aide apportée par ses subordonnés directs mérite également d’être mise en exergue : particulièrement, Student insuffle sa détermination aux unités placées en barrage face à la poussée mécanisée britannique, tandis que les réactions énergiques du SS-Obergruppenführer Bittrich, commandant le II. SS-Panzerkorps, dès le 17 septembre, font gagner un temps précieux et permettent d’organiser la défense d’Arnhem et de Nimègue.

Encore, en septembre 1944, l’armée allemande dispose de chefs de valeur qui, formés aux dures contraintes du front de l’Est et endurcis par les échecs autant que par les plus grands succès, sont capables de transformer une défaite annoncée en victoire.

Le dernier facteur, qui est aussi le plus révélateur du déroulement et des contraintes de la bataille pour les ponts hollandais, consiste en la capacité allemande, jusque dans ces dernières semaines de guerre, à adapter à une situation sans espoir des moyens insuffisants pour arracher la victoire.

La situation était en effet loin d’être brillante pour les Allemands au soir du 17 : morcelé par les multiples zones de poser ennemies, leur dispositif manquait de cohérence et la bataille ressemblait plus à une succession de combats locaux décousue qu’à une défense coordonnée ; l’engagement de la majeure partie des SS-Kampfgruppen à Arnhem et à Nimègue grevait de plus les possibilités de contre-attaques mécanisées.

Leur réaction se dessina cependant très rapidement : Model rationalisa la chaîne de commandement en attribuant à Student la haute main sur le retardement des forces mécanisées des XII et XXX Corps britanniques ; simultanément, il réunissait dans l’urgence une masse de manœuvre à même de menacer les liaisons anglo-américaines en attaquant le centre de leur dispositif, et confirmait le rôle éminent du II. SS-Panzerkorps en lui ordonnant de détruire la 1st Airborne Division britannique tout en repoussant toute tentative alliée sur Nimègue.

La dispersion des forces alliées et l’urgence de certaines contre-attaques empêchèrent toutefois le déclenchement coordonné d’une telle réaction. Les attaques anglo-américaines nécessitèrent au contraire bien souvent le maintien d’une défensive stricte dans plusieurs secteurs, notamment face aux unités mécanisées britanniques poussant depuis le sud. Par ailleurs, l’éclatement des forces allemandes et le manque de cohésion constaté dès avant le début de la bataille au sein d’unités de formation très récente ou profondément désorganisées dans les semaines précédentes obligeaient à une adaptation à l’échelle la plus basse qui se moquait de la vision globale que pouvait avoir Model. A partir du 18, si la direction de la bataille par ce dernier permet de l’alimenter et d’en orienter le déroulement au niveau opératif, la mise sur pied de Kampfgruppen ad hoc autorise la plus grande flexibilité au niveau tactique, et d’affecter la totalité des moyens disponibles — de l’isolé au cuistot en passant par le secrétaire et le policier — à la mise en échec du plan allié. Concrètement, elle permet immédiatement d’entraver les efforts alliés et de gagner du temps.

Procédé déjà mis en valeur sur le front de l’Est à l’occasion des crises catastrophiques auxquelles fut confrontée régulièrement l’armée allemande à partir de décembre 1941, la formation d’Alarm-Einheiten constituées de tout le personnel disponible (membres des services de l’arrière, des états-majors, d’unités de sécurité ou de police, isolés ou fuyards, convalescents — il est symptomatique que les premiers prisonniers faits par les Britanniques à Arnhem appartiennent à 27 unités différentes !) s’avère particulièrement adaptée lorsqu’il s’agit de riposter à une offensive aéroportée dans le succès repose sur la rapidité d’exécution. Outre qu’elle en désorganise le déroulement et en ralentit le tempo, elle agit comme une contre-surprise puisque ces unités créées dans la hâte pour parer aux urgences ne peuvent avoir été décelées par le renseignement ennemi. Cette logique sera poussée à l’extrême lors de Market Garden, avec l’utilisation de divisions entières de circonstance (Fallschirmjäger-Division Erdmann, créée à partir d’unités d’instruction parachutistes rassemblées en hâte, même si sa création est antérieure de près d’un mois au déclenchement de Market Garden) ou bien l’emploi en tant qu’Einsatz-Divisionen de divisions d’instruction censées œuvrer au cœur du Reich (Division Nr. 406 du Korps Feldt provenant du Wehrkreis VI ; Einsatz-Divisionen Nr. 180 et 190 du Wehrkreis X). Renforcées par des moyens spécifiques progressivement introduits dans les combats permettant d’en accroître la puissance de feu et de choc (« Panther » de la Panzer-Brigade 107, Königstiger de la schwere Panzer-Abteilung 506 ou Jagdpanther de la schwere Panzerjäger-Abteilung 559), ces unités réussiront à tenir en échec ce que les armées alliées ont de meilleur à leur opposer.

Corollaire de la flexibilité tactique caractéristique de la Wehrmacht, cette capacité à s’adapter aux situations les plus évolutives avec les moyens les plus dégradés va en tout cas fournir à Model ce dont il a le plus besoin : du temps et donc des moyens.

La conjonction de la chance, du brio et d’une capacité inégalée à s’adapter avec des moyens dégradés aura au final raison d’une opération qui n’en demeure pas moins, avant tout un échec allié. Mais la plus grande réussite allemande tint aussi à la faculté de jouer sur les lacunes originelles de Market Garden, qui permit de faire de ce que l’Histoire a retenu être « un pont trop loin » un pont à l’accès trop bien défendu.

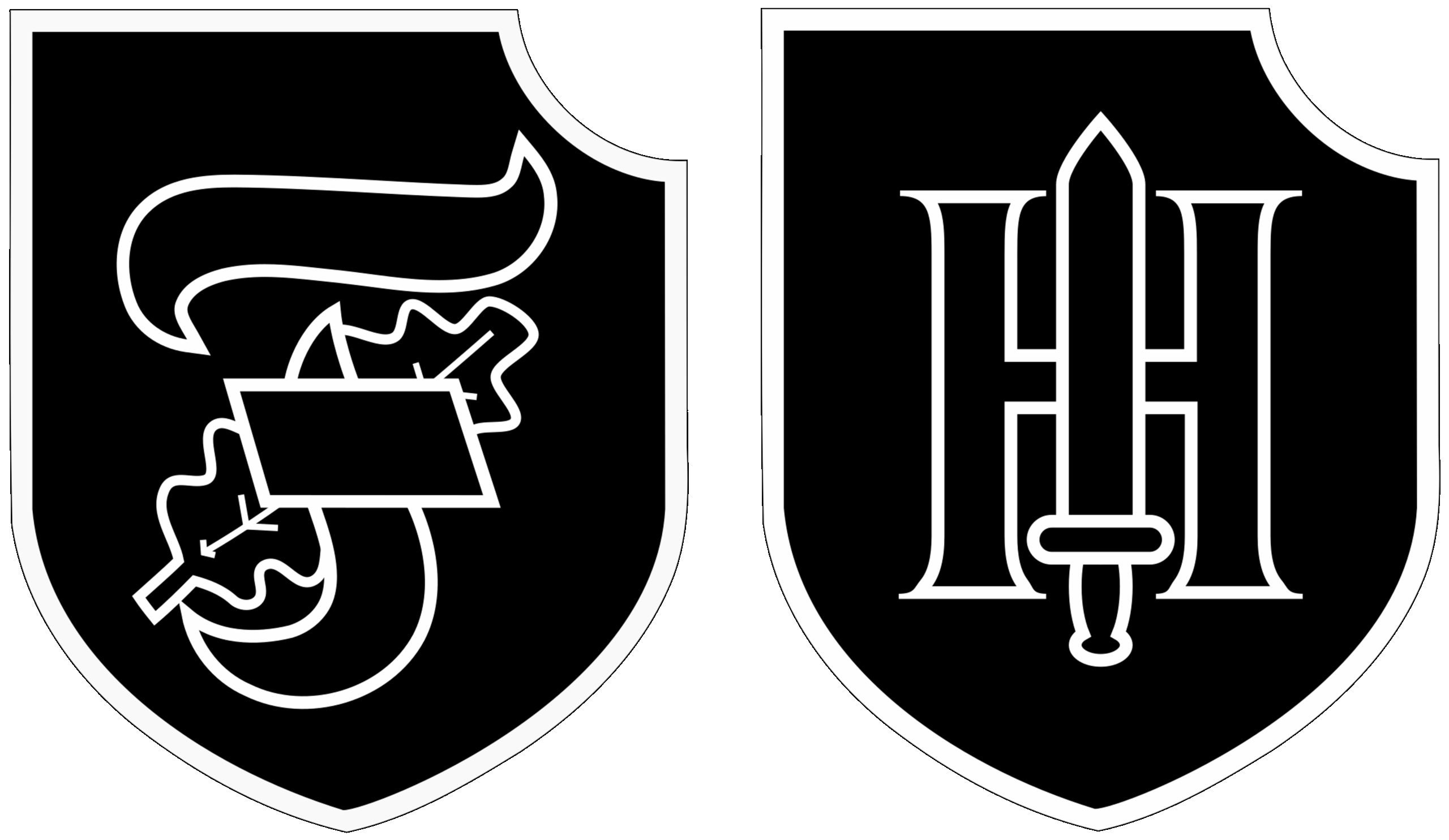

Historique sommaire des divisions « Hohenstauffen » et « Frundsberg »

La « Hohenstauffen » a été créée en janvier 1943, et reçoit peu après sa première désignation officielle de 9. SS-Panzergrenadier-Division.

En février 1943, les éléments déjà rassemblés sont envoyés au camp de Mailly (Champagne), tandis que les premiers contingents de recrues rejoignent la division simultanément à son premier chef, le SS-Brigadeführer Wilhelm Bittrich. A Mailly, elle devient officiellement 9. SS-Panzer Division Hohenstauffen en mars. Occupée à son instruction et à sa préparation opérationnelle, la division demeure en France tout au long de l’année 1943. Elle aligne en décembre 1943 plus de 19 500 hommes.

Compte tenu de la dégradation de la situation à l’est, elle rejoint l’Ukraine en mars 1944 (secteur de Tarnopol) où elle s’illustre dans les opérations de dégagement de la 1. Panzerarmee encerclée dans le secteur de Kamenets-Podolski. Elle demeure sur le front de l’Est jusqu’à la fin de la première quinzaine de juin, lorsque le débarquement allié en Normandie exige la présence de formations blindées supplémentaires. Envoyée en France, elle rejoint le front normand et est engagée le 28 juin face aux Anglo-Canadiens dans le secteur de l’Odon. Elle y combat opiniâtrement tout au long du mois de juillet, mais est encerclée dans la poche de Falaise mi-août 1944. Elle réussit à s’en extraire et à franchir la Seine. Engagée en arrière-garde, elle mène de violents combats retardateurs fin août et début septembre 1944.

Le 10 septembre 1944, la division, réduite à une Kampfgruppe, ne comprend plus que 2 500 hommes, soit 15% de son effectif, et son état matériel est déplorable. Elle doit remettre ses matériels à la Frundsberg et rejoindre le Reich. Le départ des premiers éléments est prévu le 17, mais l’offensive aéroportée alliée interrompt ce transfert. Elle est alors engagée dans Market Garden au cours de laquelle son rôle est déterminant.

La Frundsberg a un historique sinon identique, du moins très similaire à sa division-sœur. Formée à partir de février 1943 en France en tant que division d’infanterie mécanisée, elle devient division blindée en mars.

Envoyée en Ukraine et engagée avec le II. SS-Panzerkorps dans les combats de Tarnopol en mars-avril 1944, elle rejoint dans l’urgence la Normandie à partir du 12 juin, et prend part à partir du 30 juin aux combats acharnés qui ont lieu au sud-ouest de Caen, sur l’Odon et la cote 112. Impliquée dans Lüttich, elle est encerclée dans la poche de Falaise et ne se dégage qu’avec de lourdes pertes, aggravées par les lourdes pertes subies lors de la retraite entre Seine et Meuse.

Stationnée dans le secteur Arnhem-Nimègue pour se réorganiser et se recompléter avant de rejoindre l’Allemagne, la division se trouve dans l’œil du cyclone lorsque les parachutistes alliés s’abattent sur la Hollande le 17 septembre 1944. Sa défense de Nimègue fut décisive dans l’échec allié.

Les deux divisions blindées SS qui défendent les ponts hollandais sont jumelles par bien des aspects, notamment leur période de création et leur implication côte-à-côte dans leurs premiers combats, en URSS ou en Normandie. Les noms de leurs patrons respectifs, qui font référence au passé romain germanique de l’Allemagne, apparaissent souvent comme leur principale différence.

Hohenstauffen fait référence à la plus glorieuse, sinon la plus connue, des dynasties à avoir régné sur le Saint Empire romain germanique, entre 1138 et 1254. Le nom vient du château duquel la famille est originaire, celui de Stauffen (ou Staufen), en Souabe. Parmi ses membres les plus illustres, on compte Friedrich Ier (1122-1190), le fameux Barbarossa (Barberousse), et surtout son petit-fils Friedrich II (1194-1250), Stupor Mundi (la stupeur du monde).

Georg von Frundsberg (1473-1528), pour sa part, était un célèbre chef de lansquenets allemands qui a servi Maximilien Ier et Charles Quint dans leurs guerres contre la France, la république de Venise ou dans les conflits internes du Saint Empire romain germanique. Surnommé « le père des lansquenets », il est anobli après la bataille de Ratisbonne en 1504, et contribue notablement aux victoires de la Bicoque (1522) et de Pavie (1525) sur les Français.

On doit souligner que la dixième division SS porta initialement le nom de Karl der Groβe (Charlemagne), mais il fut changé en Frundsberg en novembre 1943 en raison du peu d’admiration que suscitait l’empereur d’Occident chez Hitler, soucieux d’occulter l’implication franque à la grandeur germanique.

Colonel Loïc BONAL

Chef de corps de 511e régiment du Train

Texte reproduit pour Theatrum Belli avec l’aimable autorisation de l’auteur