28 mai -585 : Bataille de l’Éclipse ;

aussi connue sous le nom de bataille de l’Halys, opposa les Mèdes et les Lydiens sur les rives du fleuve Halys (de nos jours en Turquie). Cette bataille clôt la guerre qui opposa durant cinq ans Alyatte de Lydie et Cyaxare, roi des Mèdes. La bataille s’arrêta en raison d’une éclipse totale de Soleil. Cette éclipse fut perçue comme un présage indiquant que les dieux exigeaient la fin du combat.

La guerre entre les Lydiens et les Mèdes serait due à leurs intérêts contradictoires en Anatolie. Hérodote, dans ses Histoires, affirme cependant que des chasseurs scythes employés par les Mèdes et revenant bredouilles furent insultés par Cyaxare. Pour se venger, les chasseurs tuèrent un des fils de Cyaxare et le servirent en repas aux Mèdes. Les chasseurs s’enfuirent ensuite vers Sardes, capitale des Lydiens. Cyaxare exigea que les Scythes lui soient remis, mais Alyatte refusa. Les Mèdes envahirent alors le territoire des Lydiens.

D’après Hérodote (I, 74) : « Lors de la sixième année, une bataille eut lieu, lors de laquelle, après que le combat eut commencé, le jour devint soudain la nuit. Et ce changement dans le jour, Thalès en avait prévenu les Ioniens. Les Lydiens et les Mèdes cependant, quand ils virent que le jour s’était transformé en nuit, cessèrent de combattre et furent résolus à faire la paix. »

28 mai 621 : Bataille de Hulao (Chine)

Elle est une victoire décisive pour le prince Li Shimin de la toute nouvelle dynastie Tang, lui permettant d’éliminer deux seigneurs de guerre rivaux, Dou Jiande et Wang Shichong. C’est la bataille majeure et finale au cours de la campagne Luoyang-Hulao entre Tang, Zheng et Xia.

La bataille s’est déroulée au col de Hulao, un point stratégiquement important situé à l’est de Luoyang, la capitale de l’ancienne dynastie Sui et de l’empereur autoproclamé Wang Shichong. Li Shimin assiège Luoyang, ce qui amène Shichong à demander de l’aide à Dou Jiande, un seigneur de guerre de l’est de la Chine. Cependant, Jiande tarde à venir et quand il arrive enfin, Shimin a le temps de rassembler des forces pour riposter à la nouvelle menace. L’armée de Li Shimin évite les conflits jusqu’à ce que les troupes de Dou Jiande soient épuisées, puis lance une charge de cavalerie qui brise les rangs de l’armée adverse. Les combats s’achèvent par la débandade de l’armée de Dou Jiande et la capture du seigneur de guerre. À la suite de l’échec cuisant de son allié, Wang Shichong est contraint de capituler et livrer Luoyang aux Tang, qui annexent les territoires de Shinchong et Jiande. Ce dernier est exécuté un peu plus tard, entraînant la révolte de certains de ses hommes, sous le commandement de Liu Heita. Cette rébellion se solde par un échec.

Hulao est un tournant décisif dans les guerres civiles qui ont suivi l’effondrement de la dynastie Sui, ouvrant la voie à la victoire finale des Tang.

28 mai 1754 : Bataille de Jumonville Glen (actuel État de Pennsylvanie, États-Unis)

Elle oppose un détachement de Canadiens français commandé par Joseph Coulon de Villiers, sieur de Jumonville, et une unité de la milice de Virginie, une des treize colonies britanniques d’Amérique du Nord, commandée par George Washington, alors âgé de 22 ans, qui sort vainqueur de cet engagement, avant d’être battu et fait prisonnier à Fort Necessity (3 juillet 1754).

Causé par la lutte entre Français et Britanniques pour le contrôle de la vallée de l’Ohio, c’est un des premiers affrontements de la guerre de la Conquête, appelée French and Indian War aux États-Unis, qui à partir de 1756 s’intègrera dans le conflit général de la guerre de Sept Ans.

Les circonstances peu claires de la mort de Jumonville (illustration), peut-être assassiné après avoir été fait prisonnier, ont suscité des débats connus comme l’« affaire Jumonville », d’autant plus qu’il était probablement chargé d’une mission diplomatique et non pas militaire. En juillet 1754, George Washington signe des « aveux » concernant la mort de Jumonville, mais il les rétractera par la suite. Les officiers français de l’époque (dont le capitaine Alexandre de Clouet qui témoigne dans son livre de famille) racontaient que l’assassinat avait eu lieu dans la tente de major Washington : lorsque Jumonville entra pour lire les sommations françaises, il eut la tête tranchée d’un coup de sabre.

28 mai 1829 : ordonnance structurant la formation des mousses

Une ordonnance du réorganise le corps des équipages de ligne, elle prévoit notamment l’incorporation de jeunes garçons de 12 à 14 ans, enfants de marins, de pupilles de la Nation ou ouvriers de marine, dont la seule condition d’engagement est d’être « sain de corps et vacciné » ; les parents s’engagent à ne pas les retirer avant l’âge de 18 ans, sous peine de rembourser les frais de leur instruction et de leur entretien.

L’ordonnance du structure la formation des mousses, en fixant le programme d’instruction. Les deux compagnies de Brest et Toulon se composent chacune d’une centaine de mousses, celle de Rochefort de soixante, celle de Cherbourg et Lorient de cinquante. Pour leur instruction, ils suivent, avec les apprentis marins les leçons de lecture, d’écriture et de calcul organisées alors pour tout le personnel des équipages de ligne, ainsi qu’une formation professionnelle (maritime et militaire). Les mousses participent avec leur compagnie à l’armement des corvettes, des frégates ou des vaisseaux. À 16 ans, ils peuvent continuer leur formation en tant qu’apprentis marins en contractant un engagement volontaire ; à défaut, ils peuvent être gardés dans les compagnies jusqu’à 18 ans. Certains estiment que la création de ces compagnies de mousses résulte en grande partie d’un motif humanitaire.

Règlement sur les Compagnies de mousses établies dans les Divisions

Par l’Ordonnance du 28 mai 1829

Article 1 : Les mousses appartenant aux compagnies formées en exécution de l’article 41 de l’ordonnance du 28 mai 1829, assisteront régulièrement aux leçons de lecture, d’écriture et de calcul données par les professeurs d’enseignement élémentaire de la division. Leur éducation religieuse sera dirigée par l’aumônier de chaque division.

Article 2 : La pratique du matelotage, le nom et l’usage des manœuvres courantes, leur seront enseignés par les officiers-mariniers des compagnies qui les exerceront aussi à parcourir graduellement toutes les parties du gréement de la mature. Les mousses seront également exercés à la manœuvre des embarcations.

Article 3 : Pendant la bonne saison les mousses seront exercés à la natation sous la conduite des officiers-mariniers des compagnies.

Article 4 : Un règlement de détail déterminera dans chaque port, l’ordre du travail ainsi que la police intérieure de la compagnie. Il sera soumis par le major général à l’approbation du Préfet Maritime.

Article 5 : Les capitaines des compagnies surveilleront la conduite des mousses et s’appliqueront à faire naître parmi eux l’émulation et l’amour du travail.

Article 6 : Il sera formé dans chaque compagnie autant de sections qu’il y aura de quartiers-maîtres. La première section comprendra les mousses les plus instruits destinés à pourvoir aux plus prochains remplacements dans les compagnies. La dernière se composera de ceux dont l’instruction sera la moins avancée.

Article 7 : Un logement distinct sera affecté dans chaque caserne à la compagnie de mousses. Les officiers-mariniers seront tenus de coucher dans le même local. A bord des bâtiments armés, le poste des mousses sera près de l’un des fanaux tenus allumés pendant la nuit. Un officier-marinier de chaque bordée, couché dans ce poste y maintiendra l’ordre et le silence.

Article 8 : Les mousses embarqués seront portés sur les différents rôles de combat, de manœuvre générale et de lavage. Ils feront le quart de jour.

Article 9 : Les mousses ne pourront jamais être employés comme domestiques. Ils seront attachés aux plats des quartiers-maîtres, gabiers, chefs de pièces et timoniers. Ils feront le service du plat.

Article 10 : Tout mousse dont l’inaptitude ou la mauvaise conduite aura été constatée par le Capitaine et par le chef de l’enseignement élémentaire, sera renvoyé de la compagnie. Cette exclusion sera prononcée, sur le rapport du major de la division, par le Commandant supérieur de la division qui en rendra compte au Préfet Maritime.

Le 1er est créée la 1re compagnie de mousses de Brest sous le commandement du lieutenant de vaisseau Le Borgne. D’un effectif de 100 mousses, elle est installée à La Cayenne (caserne des marins) à Recouvrance avec l’équipage de ligne. Plus tard, le , une 2e compagnie de mousses est formée dans ce port sous le commandement du lieutenant de vaisseau Magre. Cette compagnie est installée aux Capucins, couvent construit à partir de 1695 sur les terrains qu’occupent actuellement les ateliers des machines de l’arsenal. Ce couvent, attribué à la Marine en 1801, a servi de casernement à l’école des apprentis canonniers.

En 1835, les compagnies de mousses de Rochefort et Lorient sont supprimées en même temps que les équipages de ligne de ces ports. Deux autres compagnies voient le jour à Toulon.

C’est un décret de Napoléon III, du , qui fonde l’École des mousses, en retirant les mousses des équipages de ligne et en les regroupant tous sur un navire école. Le premier de la série sera la frégate Thétis, avec laquelle le comte Louis Antoine de Bougainville avait fait sa circumnavigation.

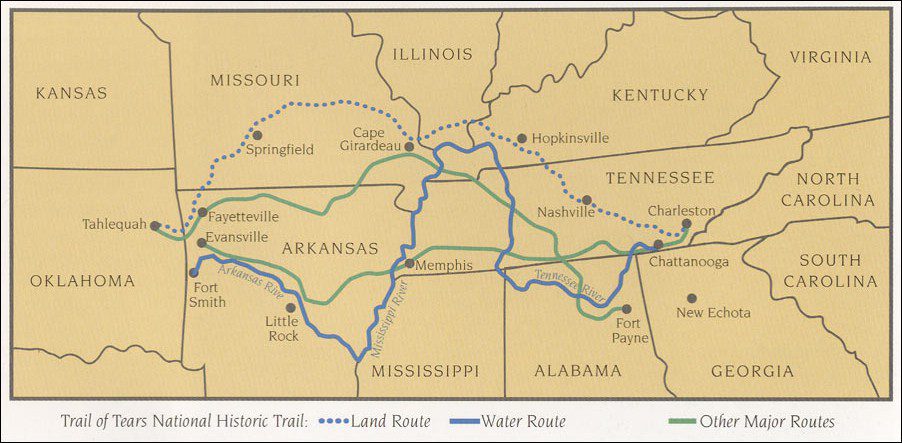

28 mai 1830 : Loi sur la déportation des Indiens (Indian Removal Act)

Elle a été proposée par le président Andrew Jackson (1er président démocrate des États-Unis), votée par le Congrès les et et signée par le président le , qui ordonne la déportation des Amérindiens vivant dans les territoires situés entre les treize États fondateurs et le Mississippi vers un territoire situé au-delà de ce fleuve. Elle concernait 60 000 personnes.

En 1838, l’application de cette loi amène la déportation de 16 000 Amérindiens de la nation Cherokee de Géorgie : plus de 4 000 meurent sur la Piste des Larmes avant d’arriver en Oklahoma. Cet acte est le plus spectaculaire du génocide qui a touché les Amérindiens.

28 mai 1871 : Fin de la Commune de Paris

Après 72 jours, la Commune est finalement vaincue durant la Semaine sanglante qui débute avec l’entrée des troupes versaillaises dans Paris le 21 mai pour s’achever par les derniers combats au cimetière du Père-Lachaise le 28 mai. Une plaque commémorative des derniers combats se trouve rue de la Fontaine-au-Roi, dans le 11e arrondissement de Paris.

La répression contre les communards est impitoyable et féroce. Dans les premiers jours de juin, la justice « régulière » remplace les massacres de communards par les Versaillais et les exécutions sommaires massives avec la mise en place de conseils de guerre, qui siègent pendant quatre années consécutives. Les trois principaux charniers à l’intérieur de Paris étaient au Luxembourg (3 charniers), à la caserne Lobau et au cimetière du Père-Lachaise.

Le bilan humain de la Commune de Paris fait l’objet de débats et de controverses. En 1876, le journaliste et polémiste socialiste Prosper-Olivier Lissagaray, ancien communard, estime de 17 000 à 20 000 le nombre des fusillés. En 1880, le journaliste et homme politique Camille Pelletan, membre du Parti radical-socialiste situe le nombre des victimes à 30 000. Ce nombre ensuite abondamment repris par les différents auteurs du XIXe et du XXe siècle. En 2021, l’historien Éric Fournier indique cependant que ce bilan a un double niveau de lecture, car Camille Pelletan cherche ainsi à présenter la Semaine sanglante comme plus meurtrière encore que la Terreur de 1792-1794 et ainsi réhabiliter les débuts de la Première République.

En 2009, l’historien Jacques Rougerie estime que probablement 3 000 à 4 000 fédérés sont morts au combat. Le nombre total des victimes de la Semaine sanglante ne peut être connu avec précision, mais il est d’« au minimum 10 000, probablement 20 000, davantage peut-être ».

En 2014, l’historien britannique Robert Tombs revoit le bilan à la baisse et évalue entre 5 700 et 7 400 le nombre des morts, dont environ 1 400 fusillés.

Selon l’historien Quentin Deluermoz, qui cite en exemple la Terreur, la guerre de Vendée, la bataille de Montréjeau, la Révolution de Juillet et les Journées de Juin, « la révision à la baisse » des victimes de la Semaine sanglante « s’inscrit en fait dans une tendance historiographique concernant les grands massacres du XIXe siècle ».

En 2021, l’écrivaine et mathématicienne Michèle Audin conteste le bilan de Robert Tombs et estime que le nombre des communards tués se situe probablement entre 15 000 et 20 000. L’historien Jacques Rougerie révise son bilan. Il considère que Robert Tombs néglige les inhumations sauvages, mais que le bilan de près de 30 000 morts donné par Camille Pelletan est « incontestablement une estimation excessive ». Jacques Rougerie conclut qu’un bilan de 10 000 victimes semble le plus plausible et « reste énorme pour l’époque ».

En face, l’armée versaillaise dénombre officiellement 877 tués, 6 454 blessés et 183 disparus pour l’ensemble des combats livrés contre les communards. Selon Robert Tombs, pour la période spécifique de la Semaine sanglante, le bilan est d’environ 400 soldats et officiers tués et 3 000 blessés, dont 1 000 sérieusement, soit environ 500 morts ou blessés par jour.