11 avril 1346 : siège de Meulan par les troupes du roi de France.

Le siège qui oppose les troupes de Charles le Mauvais, roi de Navarre, qui tiennent la ville, aux troupes du maréchal de Boucicault et de Bertrand du Guesclin.

Le roi Jean le Bon parti pour Londres à la fin de 1363, le dauphin Charles duc de Normandie prend la régence et décide, au début de l’année 1364, d’entamer une campagne de reconquête et charge le maréchal de Boucicault d’aller rejoindre Bertrand du Guesclin qui assiège le château de Rolleboise et de reprendre Mantes et Meulan aux mains de Charles le Mauvais.

Le roi Jean le Bon parti pour Londres à la fin de 1363, le dauphin Charles duc de Normandie prend la régence et décide, au début de l’année 1364, d’entamer une campagne de reconquête et charge le maréchal de Boucicault d’aller rejoindre Bertrand du Guesclin qui assiège le château de Rolleboise et de reprendre Mantes et Meulan aux mains de Charles le Mauvais.

Louis, duc d’Anjou, Bertrand du Guesclin, Jean III de Chalon, comte d’Auxerre, Antoine, sire de Beaujeu, assiégeaient Rolleboise depuis quelques semaines au moment où le maréchal de Boucicault, arrivant par Saint-Germain-en-Laye, apporte l’ordre du roi exigeant de s’emparer à tout prix de Mantes et de Meulan.

Afin de ne pas lever le siège de Rolleboise, les deux capitaines imaginent un stratagème.

Après avoir pris Mantes le , une troupe de Bretons commandée par Bertrand du Guesclin, chevauche en toute hâte vers Meulan où ils se disent envoyés par Guillaume de Gauville, capitaine d’Évreux pour le roi de Navarre, Charles le Mauvais.

On les croit sur parole, on leur ouvre les portes et Meulan subit le même sort que Mantes. Les maisons sont livrées au pillage et une partie de la population est massacrée.

Une autre version indique qu’après la prise de Mantes, les troupes de Du Guesclin prirent Rolleboise avant de se diriger avec les machines de guerre pour assiéger Meulan. Après avoir positionné son armée, Du Guesclin lance l’assaut et parvient à prendre la ville, les défenseurs se réfugiant dans une tour. Après avoir demandé au gouverneur, par deux fois, de se rendre, les Français minent la tour obligeant les assiégés à se rendre.

11 avril 1499 : bataille de Schwaderloh entre les Confédérés suisses (victorieux) et la ligue de Souabe.

La bataille fut une nouvelle victoire des Suisses sur la ligue de Souabe.

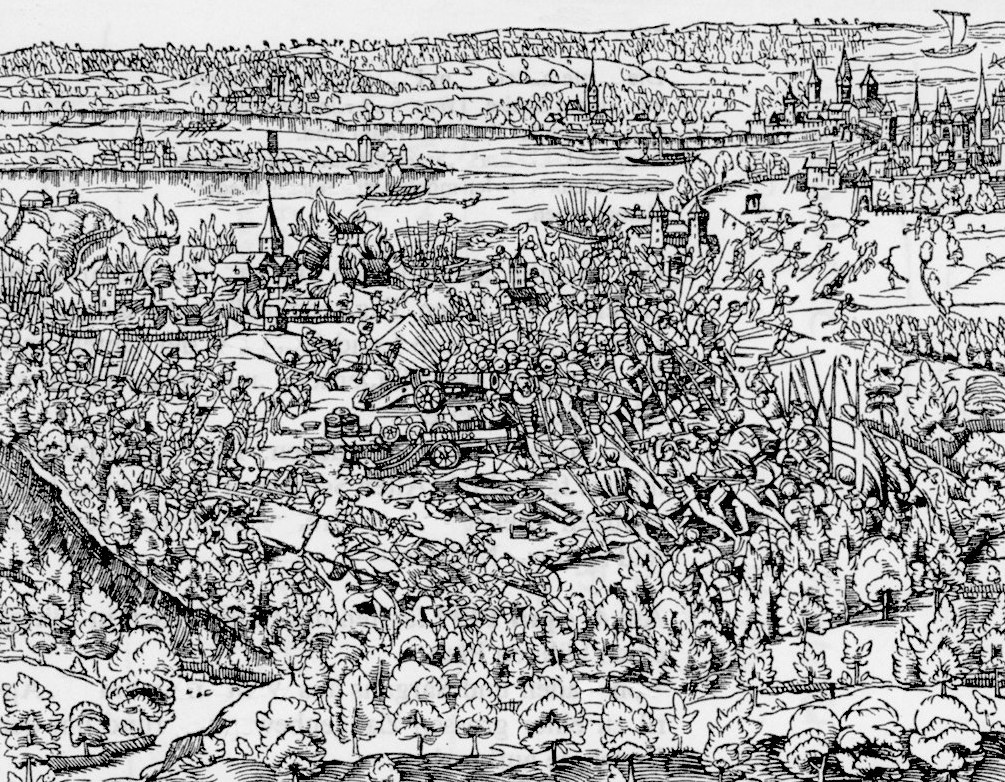

11 avril 1512 : bataille de Ravenne.

La bataille de Ravenne est une bataille des guerres d’Italie, qui s’est déroulée le 11 avril 1512 près de Ravenne, où s’opposent le roi de France Louis XII et le pape Jules II. Les troupes françaises sont menées par Gaston de Foix, alliées à l’artillerie du duc de Ferrare, contre les troupes espagnoles de la Sainte Ligue.

Cette bataille meurtrière fait plus de dix mille morts, dont Gaston de Foix lui-même. Elle est la plus importante des guerres d’Italie, après celle de Marignan (1515). La victoire est obtenue par les français au prix de lourdes pertes. La ville de Ravenne est mise à sac le 12 avril 1512, mais les Français, menacés au nord, doivent se replier vers le Piémont.

Cette bataille est l’une des dernières charges de cavalerie en armure de type médiéval, et le début du rôle clé de l’artillerie de campagne.

Le , en direction de Forlì, les Français et les troupes de la Sainte-Ligue guidées par Raimond de Cardona se retrouvent face à face sur le rivage du fleuve Ronco, presque au confluent avec le Montone. Il s’ensuit le combat de Ravenne, dont un monument, dit « colonna dei Francesi », rappelle l’emplacement.

L’armée papale est retranchée dans son camp fortifié sur une éminence de terrain. Une position surélevée était alors un gage de victoire. Jusqu’ici, les batailles avec artillerie débutaient par un court échange entre artilleries adverses avant le combat au corps à corps. A Ravenne, le bombardement réciproque dura trois heures, à 200 m de distance, avec des tirs pouvant emporter d’une à trois douzaines d’hommes en un seul boulet, les hommes étant groupés en rangs serrés.

Au bout de ces trois heures, les officiers espagnols demandent d’attaquer, mais Raimond de Cardona refuse, car il entend profiter de sa position élevée pour contre-attaquer une attaque française. Une heure plus tard, ignorant les ordres de leur commandant en chef, la cavalerie papale attaque les deux ailes françaises, suivi de leur infanterie qui attaque au centre.

Il se raconte que pendant que le duc de Ferrare pointait ses canons, certains de ses subordonnés lui dirent qu’en tirant en cet instant, ils auraient frappé indistinctement aussi bien les ennemis espagnols que les alliés français ; Alphonse d’Este aurait répondu : « Tirez sans crainte de vous tromper, ce sont tous nos ennemis ». Phrase emblématique de la défiance qui circulait en Europe au début du XVIe siècle.

Les combats durent 8 heures au total. Les charges de cavalerie sur les deux ailes tournent à l’avantage des français, et l’infanterie espagnole, menacée d’encerclement, doit se replier. C’est à ce moment que Gaston de Foix, désireux d’une victoire totale, ordonne aux gascons de les poursuivre, mais ceux-ci trop épuisés, sont repoussés par une unité en retraite, mais restée en bon ordre. Dépité, Gaston de Foix, décide d’attaquer lui-même, alors qu’il n’est suivi que par une quinzaine de cavaliers. Désarçonné par un tir d’arquebuse, il est tué à coups de piques par les espagnols.

Selon François Guichardin (1483-1540) qui croise ses sources dans son Histoire d’Italie, le nombre de morts à la bataille de Ravenne est estimée à plus de dix mille, nombre exceptionnellement élevé pour l’époque. La ville de Ravenne est mise à sac du 12 au 15 avril 1512.

La bataille de Ravenne est la plus importante des guerres d’Italie, après celle de Marignan (1515). Aux yeux des Italiens, ce type de bataille, avec exactions contre les civils, est vécu comme un nouveau phénomène de « brutalisation » de la guerre. Cette bataille marque la fin des dernières charges de cavalerie en armure de type médiéval, et le début du rôle clé de l’artillerie de campagne puisqu’elle force l’ennemi à abandonner une forte position défensive.

Malgré leur victoire, les Français, à la suite des graves pertes subies, doivent se retirer de Lombardie à l’approche d’une armée suisse hostile, en laissant le duc de Ferrare en grande difficulté. Les troupes espagnoles et pontificales ont le temps de se ressaisir et les 18 000 soldats suisses arrivent en Lombardie. En , les Français ont complètement évacué la Lombardie et Maximilien Sforza est placé sur le trône ducal à Milan.

Dès l’événement, la victoire française à Ravenne fut comparée à une défaite, de grands officiers, comme Gaston de Foix-Nemours et le vicomte de Lautrec, ayant été tués ou grièvement blessés au cours du combat.

11 avril 1544 : victoire française à la bataille de Cérisoles.

La bataille de Cérisoles a lieu le lors de la neuvième guerre d’Italie près du village piémontais de Cérisoles (actuelle ville de Ceresole Alba). Elle oppose les Français, parmi lesquels le jeune Gaspard II de Coligny, commandés par François de Bourbon, comte d’Enghien, aux troupes de Charles Quint commandées par Alfonso de Ávalos, marquis del Vasto.

Les combats, d’une durée inhabituelle, se soldent par une victoire française. Toutefois, malgré les pertes infligées à l’ennemi, les Français n’exploitent pas leur avantage, alors que Milan se trouve sans défense, comme l’a indiqué Blaise de Monluc.

Le comte d’Enghien et le marquis d’Ávalos déploient leurs armées sur deux crêtes parallèles : du fait de la topographie du champ de bataille, les actions individuelles s’engagent sans réelle coordination. La bataille s’ouvre par plusieurs heures d’escarmouches et de tirs d’artillerie à l’efficacité douteuse, après quoi le marquis d’Ávalos donne l’ordre de marcher sur l’ennemi sur toute la largeur du front. Au centre, les lansquenets viennent au contact des mercenaires suisses au service de la France, et subissent d’énormes pertes. Au sud, l’infanterie piémontaise, harassée par les charges de la cavalerie française, ne se replie qu’à l’annonce que le centre allemand est enfoncé. Au nord, l’infanterie française se débande, le comte d’Enghien entreprenant une série de charges de cavalerie aussi coûteuses qu’inutiles contre les lignes austro-espagnoles, jusqu’à ce que celles-ci finissent par battre en retraite sous la menace d’enveloppement par les mercenaires suisses victorieux au centre.

Cérisoles est l’une des rares batailles rangées des dernières guerres d’Italie. Connue des historiens pour le combat à outrance qui suit le choc des arquebusiers et des piquiers au centre, elle témoigne de l’importance conservée par la cavalerie lourde dans des engagements désormais dominés par les fantassins armés d’arquebuses et de piques.

C’est par ailleurs à cette bataille qu’Imbert de La Platière, seigneur de Bourdillon (1524–1567), maréchal de France en 1564, se distingue.

11 avril 1809 : bataille navale de l’île d’Aix lors de la guerre de la cinquième coalition.

En 1809, Napoléon a institué le blocus continental. Mais la flotte britannique bloque chacun des ports de l’Empire en représailles.

Les colonies des Antilles sont menacées. Il est prévu d’y envoyer une escadre pour apporter des approvisionnements et des renforts. À cet effet, des navires partent de Brest, sous le commandement de l’amiral Willaumez, pour gagner Rochefort, lieu de rassemblement du départ officiel vers les colonies. Ils doivent récupérer, au passage, des navires à Lorient, mais ceux-ci ne sont pas prêts. L’escadre n’attend pas et continue sa route pour atteindre Rochefort sans encombre.

Les navires français, ancrés devant l’embouchure de la Charente, sont surveillés par l’escadre de l’amiral Gambier, qui mouille un peu au nord-ouest de l’île d’Aix dans la rade des Basques.

Les Britanniques alignent 34 navires dont 11 vaisseaux de ligne. Le vaisseau-amiral est le HMS Caledonia, de 120 canons. Les autres sont des vaisseaux de troisième rang, de 74 canons ou de 80 canons pour trois d’entre eux. Ils alignent également 7 frégates, de 44 à 32 canons. Le HMS Mediator, 32 canons, est armé en flûte et jouera un rôle important dans le combat. La frégate HMS Imperieuse est celle de Lord Cochrane. La Royal Navy dispose ensuite de 40 autres navires de transport parmi lesquels ceux qui seront transformés en brûlots. Ils ont aussi 3 « navires-machines infernales » préparés par le colonel Congrève : une goélette, la HMS Whiting, et deux cotres affrétés, Nimrod et King Georges, sont équipés de rampes.

Les Français ont rassemblé 11 vaisseaux de ligne et 4 frégates. Le vaisseau-amiral est le puissant Océan de 118 canons. Deux 80 canons, de la classe Tonnant, le Foudroyant et la Ville de Varsovie (commandé par le capitaine de frégate Cuvillier) considéré, même par les Britanniques, comme un magnifique navire. Sept vaisseaux de 74 canons (Aquilon, Cassard, Jemmapes, Patriote, Regulus, Tonnerre et Tourville), auxquels on peut rajouter le Calcutta, une prise britannique, ex-Indiaman de 54 canons. Il est armé en flûte et porte de nombreux équipements pour les Antilles, comme des mortiers, des barils de poudre, de la farine, etc. Les quatre frégates sont des 44 canons : Elbe, Hortense (commandée par le capitaine Halgan), Indienne et Pallas.

L’idée d’incendier l’escadre française semble provenir de l’Amirauté britannique et n’est pas agréée par Gambier. Le Premier Lord propose alors à Thomas Cochrane, qui a une réputation de tête brûlée, de se charger de l’opération. En dépit des précautions prises pour ménager les susceptibilités, son arrivée n’est pas trop bien perçue sur place : en plus d’avoir été nommé par-dessus le commandant de l’escadre, il est bien connu pour ne pas trop se sentir lié par les ordres reçus.

On transforme en brûlots tous les navires possibles, des transports aux petits chasse-marées capturés. Sur les côtes des Downs, la presse annonce même la préparation de 12 brûlots supplémentaires. Pour faire bonne mesure, on sacrifiera même une frégate, le HMS Mediator, qui est transformé en bombe flottante et dont la masse doit permettre de renverser tout obstacle placé sur sa route par les Français.

Les navires français sont ancrés au sud-est de l’île d’Aix, sur trois lignes :

- la 1ère avec les quatre frégates (Indienne, Hortense, Pallas ; la 4e, l’Elbe, est décalée et se trouve quasiment au niveau de la troisième ligne selon le rapport britannique).

- la 2e ligne avec six vaisseaux (dans l’ordre, Foudroyant, Ville de Varsovie, Océan, Régulus, Cassard, Calcutta),

- la 3e avec les cinq derniers vaisseaux (Tonnerre, Patriote, Jemmapes, Aquilon, Tourville).

Ils sont amarrés sur deux ancres, avant et arrière, qui les conservent nez au nord-ouest, et suffisamment proches de l’île d’Aix pour être sûr que les Britanniques ne pourront se glisser entre les navires et la terre, comme à la bataille d’Aboukir.

Pour faire bonne mesure, les Britanniques ont vérifié les courants en lâchant des barils de goudron enflammé. Ceux-ci sont arrivés droit sur l’escadre au mouillage. Il est évident pour les Français que leurs ennemis préparent une attaque. Ils peuvent même observer à la longue vue la préparation de plusieurs brûlots. Ce n’est pas un secret, la presse britannique annonce même l’opération.

Pour sécuriser les mouillages, l’amiral Allemand fait établir une estacade flottante de près de 900 toises5 de long. Il prévoit d’en établir deux, mais les équipements demandés ne seront jamais livrés. L’estacade sera donc constituée principalement d’espars fournis par les navires eux-mêmes, maintenue en place par des ancres qui seront enlevées aux mêmes vaisseaux. L’arsenal de Rochefort ne fournit quasiment rien. Zacharie Allemand choisit aussi d’équiper 73 chaloupes d’un canon de 36 ou d’une caronade ; la majeure partie de cette flottille est fournie par l’escadre. Elles devront patrouiller autour de l’escadre pour éviter toute mauvaise surprise. Enfin, Allemand a l’idée de faire démonter une partie de la mâture, déverguer les voiles pour offrir le moins de matériaux possible à un incendie provoqué, par exemple, par un brûlot.

Si ces différentes mesures ne semblent pas anormales, à priori, elles seront fortement critiquées par la suite. L’estacade construite à la hâte avec un matériel insuffisant, mal arrimée, est peu solide du fait de sa construction improvisée et située trop proche du mouillage de l’escadre. Les chaloupes armées d’un canon porté trop lourd pour elles dont certaines vont chavirer. Elles ne peuvent que difficilement se déplacer et si la mer est un peu forte, elles vont embarquer de l’eau et couler. Les vaisseaux risquent alors de se trouver dépourvus, perdant ainsi un moyen efficace de se dévier des brûlots. Quant à la réduction de la mâture, c’est être sûr que les navires ne pourront que difficilement manœuvrer s’ils devaient quitter leur mouillage, et ce sans l’aide de leurs chaloupes.

Le temps est couvert, la mer est grosse. Le vent est de Nord-Ouest, grand frais. La marée, en soirée, est montante.

Pendant la journée, des frégates britanniques sont venues mouiller juste à la limite de portée des canons d’Aix et d’Oléron. Elles sont rejointes par d’autres bâtiments. L’amiral Allemand pense aux brûlots et ordonne d’envoyer les chaloupes armées, mais celles-ci ne peuvent lutter contre le vent et la marée.

À la nuit tombée, les Britanniques attaquent, avec l’aide d’une trentaine de brûlots. Un brûlot précoce mettra le feu à l’un des trois « navires-machines infernales » de Congrève, d’autres s’échouent ou flambent prématurément. Mais des catamarans explosent contre l’estacade. Elle résiste cependant jusqu’à l’arrivée du HMS Mediator. Il est conduit par Lord Cochrane en personne, avec un officier et quatre marins. Ils s’échappent de justesse et le brûlot explose, détruisant l’estacade que vont alors pouvoir franchir une volée d’autres brûlots.

Une légère pagaille contrarie l’action des Français. Ils laissent l’un après l’autre filer ou coupent leurs cordages d’ancre pour éviter les brûlots ou un des autres navires. Le vent, la marée et le manque de voilure vont se conjuguer pour gêner leurs manœuvres. La plupart des navires vont s’échouer. L’amiral Allemand s’est borné à donner l’ordre : liberté de manœuvre.

Au petit jour, il ne reste que deux vaisseaux ancrés sous l’île d’Aix, le Foudroyant et le Cassard, qui ont suivi les ordres du contre-amiral Gourdon9. Les autres sont éparpillés, échoués sur à peu près tous les rochers ou bancs de vase du coin. Chaque équipage essaie frénétiquement de se dégager, avec plus ou moins de succès. Ils passeront par-dessus bord une partie de leur artillerie pour essayer de s’alléger. C’est ainsi que l’on aura au fond de la baie 385 canons ou caronades.

Si Lord Cochrane brûle de relancer l’attaque et achever la destruction de l’escadre ennemie, Gambier préfère temporiser, estimant qu’elle n’est plus une menace, ce que Cochrane estime être de l’incompétence. En fin de matinée, des bâtiments légers et quelques frégates vont venir bombarder les navires sans défense. La position de ceux-ci fait qu’il ne pourront généralement répondre aux tirs que par leurs canons de retraite, c’est-à-dire deux pièces en général (bien que l’Océan puisse en aligner huit). Cela leur est d’autant plus facile qu’aucun bâtiment français ne vient aider les navires attaqués. L’Aquilon, la Ville de Varsovie, le Calcutta, le Tonnerre seront ainsi incendiés, par leur équipage ou par les Britanniques. Le 15 avril, la frégate l’Indienne finira par se briser sur le rocher d’où elle n’a pu se dégager.

Cette bataille se solde par une indiscutable victoire britannique, détruisant une frégate et quatre vaisseaux de l’escadre française, sans autres pertes que les brûlots qu’ils ont utilisés et ruinant les espoirs de renforts pour les colonies menacées aux Antilles. C’est encore un nouveau désastre pour la marine impériale. À force égale, malgré la présence de forts redoutablement armés, malgré la connaissance de la côte, les vaisseaux français, pourtant en très bon état de combattre, s’avèrent impuissants face à la détermination et l’ingéniosité de l’ennemi.

11 avril 1945 : libération du camp de concentration de Buchenwald.

Début avril 1945, les nazis tentent d’évacuer le camp alors que les troupes américaines approchent. Ils jettent des milliers de déportés sur les routes. Ce sont les « marches de la mort ». Cependant, l’organisation clandestine du camp parvient à limiter le nombre des départs et à prendre le contrôle du camp sur les SS le 11 avril 1945, quelques heures avant l’arrivée des blindés américains du 20e corps de la 3e Armée du général George Patton. Les SS capturés sont ensuite remis aux Américains.

Les habitants de la ville voisine de Weimar, distante d’environ 5 km, sont réquisitionnés pour l’évacuation des corps de déportés, la plupart d’entre eux disant qu’ils ignoraient ce qui se passait alors à Buchenwald. Le commandement américain a souhaité que des notables de Weimar se rendent au camp, le afin que chacun puisse constater l’horrible réalité du régime porté au pouvoir en 1933. Quelques jours après, 1 200 habitants de Weimar y sont à leur tour conduits, de force : des pleurs, des tremblements et des évanouissements sont signalés par les témoins américains. Une jeune femme membre du Bund Deutscher Mädel, contrainte à s’asseoir devant les portes ouvertes d’un four crématoire, pleure et s’horrifie de ce qu’« ils » ont fait. Un journaliste du New York Times lui reproche alors son serment au régime nazi.

Parmi les déportés passé par ce camp : Marcel Dassault, Hélie de Saint Marc, Georges Loustaunau-Lacau…

11 avril 1951 : le général américain Douglas MacArthur est relevé de son commandement en Corée par le président Truman.

La suspension du célèbre général par l’impopulaire Truman, parce que le général avait communiqué avec le Congrès, entraîna une large controverse et une crise constitutionnelle. Les sondages indiquèrent qu’une majorité d’Américains désapprouvaient cette décision. La cote de popularité de Truman tomba à 23 % au milieu de l’année 1951, ce qui reste encore le plus bas score atteint par un président américain en exercice.

Alors que l’impopulaire guerre de Corée se poursuivait, l’administration Truman fut victime d’une série d’affaires de corruption, et le président décida de ne pas se représenter en 1952. Un comité sénatorial présidé par le démocrate Richard Brevard Russell Jr. enquêta sur la suspension de MacArthur. Elle conclut que la « destitution du général MacArthur était en accord avec les pouvoirs constitutionnels du président, mais que les circonstances portèrent un coup à la fierté nationale ».

11 avril 1956 : création de la médaille, puis croix, « de la Valeur militaire ».

Les opérations se déroulant en Algérie entre 1954 et 1962 étant qualifiées « d’opérations de maintien de l’ordre », il n’était pas possible de décerner des croix de guerre. Il fut décidé de créer une nouvelle décoration afin de récompenser les actions d’éclats des civils et militaires.

Le , par décret, est créée la Médaille de la Valeur militaire qui fut six mois plus tard transformée en Croix de la Valeur militaire. Par décision du , elle peut être décernée pour les opérations en Tunisie, depuis le 1er, au Maroc depuis le 1er, l’Algérie depuis le . Une nouvelle décision du , ajouta les opérations en Mauritanie depuis le . De nouveaux textes ont mis fin à l’attribution de la croix de la Valeur Militaire sur ces territoires.

Depuis, de nouvelles décisions ont été prises afin d’étendre l’attribution de cette décoration à d’autres territoires où l’armée française a effectué des opérations extérieures. Elle est encore actuellement décernée pour des opérations en Afghanistan ou au Sahel notamment.

11 avril 1970 : le sous-marin nucléaire d’attaque soviétique K-8 coule dans le Golfe de Gascogne.

Le , durant les grandes manœuvres navales Océan-70, le K-8 quitte la péninsule de Kola, traverse la mer de Barents, contourne la Scandinavie, redescend l’océan Atlantique puis pénètre en mer Méditerranée par le détroit de Gibraltar. Sa mission consiste alors à pister les porte-avions américains USS Midway et USS Saratoga.

Dans la nuit du 15 au 16 mars, le sous-marin fait surface pour recevoir des ordres de l’état-major à Moscou par message radio. Ces messages annoncent un prolongement de la mission (qui devait initialement se terminer le 1er avril). L’équipage du K-8 reçoit l’ordre de charger un stock de provisions qui se trouvait à bord du Boïki qui se trouvait dans les parages, à proximité de l’île de Capri. À bord cependant, l’espace vient à manquer et les boîtes de nourriture sont entassées avec les chandelles à oxygène partout dans le sous-marin. Le sous-marin reçoit également l’ordre de repasser Gibraltar et de rejoindre l’Atlantique pour prendre part aux manœuvres Océan-70.

Le à 22 h 30, à son 51e jour de sortie en mer, alors qu’il se trouve à 140 mètres de profondeur à 300 milles marins (555,6 km) au nord-ouest de l’Espagne et qu’il rentrait de l’exercice Océan-70, un incendie se déclare. L’incendie se déclare de manière quasi simultanée dans les compartiments III et VII. Un message d’alerte est diffusé « Incendie dans le poste central » et certains membres d’équipage parviennent à passer leur respirateur IDA-59 ainsi que des bouteilles d’oxygène.

L’origine de l’incendie est inconnue, il a peut-être été causé par un court-circuit au niveau du câblage électrique ou par de l’huile qui serait entrée en contact avec le système de renouvellement de l’air. Il est alimenté par des lots de chandelles à oxygène entreposées dans le bâtiment.

Le sous-marin remonte à une profondeur de 60 mètres, les officiers responsables : le capitaine de 3e rang Khaslavski, le capitaine-lieutenant Tchoudinov et les premiers lieutenant Tchougounov et Chostakovski sont autorisés à quitter le poste de commandement du compartiment VII pour se rendre dans le compartiment VIII afin d’arrêter les réacteurs nucléaires et d’assurer leur refroidissement au moyen de pompes. La remontée du sous-marin en surface dure 4 à 5 minutes, 10 minutes supplémentaires sont nécessaires pour refroidir le réacteur et abaisser les barres de contrôle. Les quatre officiers présents dans le compartiment VIII vont mourir d’asphyxie. Dans un dernier message à ses camarades, Tchoudinov déclare « Nous n’avons plus d’oxygène. Nous restons ici. Sans rancune ! ».

Remonté en surface à 22 h 40, le sous-marin se met à dériver. À la suite de l’arrêt des réacteurs, les générateurs qui alimentent le système de propulsion sont remplacés par des batteries de secours. Ces dernières assurent l’éclairage d’urgence mais ne sont pas suffisantes pour assurer la propulsion du bâtiment. La chaleur à l’intérieur du bâtiment continue à augmenter en raison de l’incendie et la fumée se propage dans tous les compartiments par le système de ventilation. L’ordre est donné aux hommes d’évacuer le bâtiment et de se rassembler sur la passerelle. Les compartiments VI, V et IV sont progressivement évacués entre 22 h 50 et 00 h 20. Seuls le lieutenant Gousev, du groupe des turbines, ainsi que trois autres marins restent sur place, ce qui leur coûtera la vie.

Les marins du K-8 tentent de réparer la radio du sous-marin pour envoyer un message de détresse, mais toute réparation se révèle impossible. Les hommes tentent alors d’ouvrir le sas d’évacuation arrière pour permettre aux marins des compartiments VIII et IX situés à l’arrière du bâtiment, près des turbines, de sortir à leur tour. Cependant un marin chasse de l’air par erreur à l’intérieur du compartiment VIII, créant une surpression qui empêche le sas d’évacuation d’être ouvert. Finalement, les hommes y parviennent vers 02 h 00 du matin. Trois hommes sortent, les 16 autres ont été intoxiqués par les gaz et sont morts ou vont mourir peu de temps après.

Le bilan est alors de 30 morts (dont 14 corps se trouvent à l’intérieur du sous-marin) sur les 125 hommes embarqués. Ce lourd bilan peut s’expliquer — en partie du moins — par le manque de respirateurs IDA à bord. En effet, l’effectif théorique du K-8 est de 107 hommes or 125 hommes se trouvent à bord au moment de l’accident. Ces 18 hommes supplémentaires sont : le capitaine de 1er rang Vladimir Kachirsky, à bord pour assister le capitaine Bessonov qui officie pour la première fois en tant que commandant ; un officier du KGB qui surveille l’équipage ; ainsi que l’OSNAZ, un détachement particulier de guerre électronique chargé d’écouter les porte-avions américains et de déchiffrer leurs messages radio.

Le lendemain, 10 avril à 07 h 30, un nouveau cargo apparaît, il s’agit du cargo bulgare Avior. Les Soviétiques lui demandent de contacter son port d’attache à Varna afin que ces derniers préviennent la Flotte du Nord de l’avarie du K-8 (les fréquences radio utilisées par les Bulgares et les Russes n’étant pas les mêmes). Le niveau de gaz carbonique à l’intérieur du sous-marin (même à l’intérieur des compartiments qui n’avaient pas été touchés par l’incendie) devenant trop élevé, 43 hommes de l’équipage sont évacués à bord de l’Avior.

Pendant la nuit du 10 au 11 avril, trois navires soviétiques — le Sacha Kovalev, le Komsomolets Litvy et le Kassimov — rejoignent le K-8. Trente autres marins sont évacués à bord du Kassimov et le Komsomolets Litvy tente de remorquer le sous-marin aidé par les 22 sous-mariniers restés à bord, dont le commandant Bessonov. Cependant, la mer forcit et les vagues soulèvent le sous-marin jusqu’à la hauteur du pont du cargo. L’océan Atlantique est secoué par une tempête de force 8. Les câbles en acier cèdent les uns après les autres. Un navire de renseignement militaire soviétique, le Khariton Laptev parvient également sur zone, le capitaine Kachirsky monte à bord et transmet un premier rapport à Moscou.

Les hommes restés à bord devaient être relevés dans la matinée du 12 avril, mais ils n’en auront pas le temps car le sous-marin coule le à 06 h 20 dans le golfe de Gascogne à 1 450 km des côtes françaises droit à l’ouest de Brest par 4 860 m de fond. Le capitaine du sous-marin, Vsevolod Bessonov, et les 21 marins présents à bord décèdent lors du naufrage.

Trois jours après le naufrage, l’équipage rejoint Severomorsk avant d’être envoyé à la base de repos de Chtchouk Ozero où il est pris en charge par des médecins pendant 17 jours avant d’être renvoyé à la base navale de Gremikha. Une commission d’État, conduite par l’amiral Kassatonov, est chargée d’enquêter sur les causes du naufrage.

Tous les officiers et les morts sont décorés de l’Ordre de l’étoile rouge à titre posthume, Bessonov est fait — à titre posthume lui aussi — Héros de l’Union soviétique. Les autres marins reçoivent l’Ordre d’Ouchakov.

11 avril 2018 : crash d’un avion de transport militaire algérien (257 morts).

Un Iliouchine Il-76TD appartenant au 347e escadron de transport stratégique des Forces aériennes algériennes qui en exploite un total alors de 18 dont 9 de cette version, immatriculé 7T-WIV, ayant le numéro de série 1043419636 et ayant effectué son premier vol en 1994, s’est écrasé peu après son décollage de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d’Alger.

« Après le décollage, alors que l’avion était à environ 150 mètres d’altitude, j’ai vu du feu sur une des ailes. Le pilote a réussi à éviter la route », a raconté un témoin à la chaîne de télévision privée Ennahar TV.

La chaîne Ennahar TV a déclaré que 26 des victimes étaient des Sahraouis, sans préciser s’ils appartenaient au Front Polisario.

L’accident survenu ce jour-là en Algérie, serait le second accident le plus meurtrier connu avec un Iliouchine Il-76, après celui du 19 février 2003 en Iran : 275 gardiens de la Révolution avaient péri dans le crash de leur appareil près de Kerman.

L’Iliouchine Il-76 a connu jusque-là de nombreux accidents. À partir des données de l’Aviation Safety Network, on estime alors que 80 appareils ont connu de très graves incidents (avion irrécupérable), soit 8,33 % des appareils produits. Ces 80 incidents graves, en incluant l’accident du , ont fait un total de 1 176 morts.