13 mars 1569 : bataille de Jarnac.

La bataille de Jarnac, le , oppose, lors de la troisième guerre de Religion, l’armée protestante commandée par Louis 1er, prince de Condé, à celle du roi de France commandée par Henri, duc d’Anjou et frère du roi, à proximité de la ville de Jarnac, en Angoumois.

***

La mort prématurée du roi François II a fait monter sur le trône de France son frère Charles IX. À peine le jeune souverain investi du pouvoir, mais dirigé par Catherine de Médicis déclarée régente, le royaume de France devient la proie de guerres civiles.

Les Guise d’un côté, Condé et le prince de Navarre de l’autre, soulèvent partout les nombreux partisans de la Réforme protestante. Mais après des dissensions sans nombre, la paix est enfin faite et publiée à Paris par l’édit du 23 mars 1568.

La paix est de courte durée. Des villes refusent de se soumettre à l’autorité royale. Parmi elles, La Rochelle qui refuse de recevoir la garnison que Guy Chabot, baron de Jarnac, voulait y placer pour le commandement du roi, ainsi que l’acceptation que les catholiques soient rétablis dans leurs biens, charges et offices.

Condé, mal à la cour, ne voit dans la guerre religieuse qu’une carrière ouverte à son ambition. Les forces des deux partis se concentrent au centre de la France, entre l’Anjou, le Limousin, la Guyenne et l’océan Atlantique.

Catherine de Médicis ayant voulu faire enlever les deux chefs calvinistes, Condé et Coligny, en 1568, ceux-ci se réfugient à La Rochelle qui devient une formidable place de guerre protestante2.

En retraite au château de Noyers, le prince de Condé doit fuir (avec l’amiral qui était à proximité à Tanlay) pour échapper à un enlèvement des troupes royales. Une troisième guerre de Religion se rallume quand il publie un manifeste le . Henri d’Anjou, frère cadet du roi, avait été nommé lieutenant général du royaume avec mission de vaincre les huguenots.

Le , l’armée royale surprend les huguenots provençaux à Mensignac. Cependant, à l’est, Wolfgang de Bavière, duc de Deux-Ponts, et Guillaume d’Orange étaient entrés en France avec leurs reîtres. Il devenait nécessaire de vaincre le gros des forces huguenotes de Condé et Coligny.

La Charente sert de ligne de défense aux réformés. Le , le duc d’Anjou avait pris Châteauneuf, situé sur la rive gauche.

Les éclaireurs royaux, aux ordres du duc de Guise, parviennent à Jarnac, sur la rive droite. De son côté, l’avant-garde huguenote arrive à la ville voisine de Cognac. S’étant découverts, les huguenots occupent Jarnac et les royaux se replient sur la rive gauche de la Charente.

Dans la nuit, le duc d’Anjou fait restaurer et doubler le pont de Châteauneuf et passe sur la rive droite. Surpris, Coligny peine, pendant trois heures, à rassembler ses forces éparpillées. Les royaux prennent le village de Bassac. Coligny le fait reprendre par d’Andelot qui doit, devant les reîtres du Rhingrave et un millier d’arquebusiers, se replier sur le village de Triac. Coligny fait alors donner la cavalerie de Condé — l’ordre est annulé mais ne parvient pas au destinataire. Avec trois cents cavaliers ce dernier s’enfonce dans l’armée adverse. Contre-attaqué de flanc, Condé se trouve cerné de toutes parts ; sa troupe est décimée et lui-même est assassiné d’un tir de pistolet dans la nuque par Joseph-François de Montesquiou, capitaine des gardes du duc d’Anjou, alors qu’il s’était rendu.

L’infanterie et l’artillerie huguenotes, qui n’ont pas participé au combat, se replient sur Cognac.

La mort du prince de Condé, plus que la perte de cette bataille porte un coup terrible aux protestants. Cependant la victoire n’a pas tout le succès que peuvent en espérer les catholiques ; car l’amiral Coligny conserve une partie du champ de bataille, et sauve, dans la retraite, les 6 000 hommes restés à Jarnac, qui deviennent le noyau d’une nouvelle armée. Le futur roi de France Henri IV, neveu du prince de Condé et alors jeune prince de Béarn âgé de quatorze ans assiste à la bataille.

S’ils n’ont pas remporté à Jarnac une bataille décisive, les catholiques n’en sont pas moins fort satisfaits. Leur armée reconstituée vient de faire ses preuves sur le terrain : depuis le siège d’Orléans, en février 1563, jamais elle ne s’est aussi bien comportée. En outre, la victoire vaut à Henri, duc d’Anjou (futur Henri III, roi de France) d’être salué, en France et dans toutes les cours européennes, comme un héros et un génie militaire.

Cette même année, la bataille de Moncontour () est plus décisive.

13 mars 1663 : début de chasse aux pirates (Toulon).

Le chevalier Paul, à la tête d’une division navale (6 bateaux), appareille pour attaquer les pirates barbaresques qui harcèlent les navires marchands européens en Méditerranée. Le futur lieutenant général des armées navales, Abraham Duquesne, fait partie de l’équipage de l’un des 6 bateaux.

13 mars 1806 : bataille navale du Cap Vert (Iles du Cap Vert).

De Linois revenant d’une campagne dans l’Océan indien tombe malencontreusement sur l’escadre de l’amiral Waren. Il est fait prisonnier.

13 mars 1811 : bataille navale de la Lissa (côte dalmate).

L’île de Lissa servant de repère aux corsaires et à une flotte britannique, l’ordre de nettoyer la zone est donné au contre-amiral Dubourdieu qui déjà l’année dernière a tenté un raid sur l’ile. Malgré la supériorité de la flotte franco-italienne, le capitaine W. Hoste défait les assaillants. Dubourdieu est tué dans l’attaque.

13 mars 1814 : bataille de Reims.

Après la retraite de Russie et après la bataille de Leipzig, les alliés envahissent la France. Avec quelque 70 000 hommes contre un million d’hommes pour les armées alliées, Napoléon a peu de chances de les contenir, mais remporte toutefois quelques victoires.

Au début de 1814, les coalisés ont avancé jusqu’à Troyes et Laon. La Champagne est ravagée mais la campagne des Six-Jours fait reculer l’ennemi jusqu’à Châlons-sur-Marne. L’échec du Congrès de Châtillon relance les batailles et Napoléon arrête les coalisés le 14 mars à Reims.

Au début de 1814, les coalisés ont avancé jusqu’à Troyes et Laon. La Champagne est ravagée mais la campagne des Six-Jours fait reculer l’ennemi jusqu’à Châlons-sur-Marne. L’échec du Congrès de Châtillon relance les batailles et Napoléon arrête les coalisés le 14 mars à Reims.

Le 5 mars, le général Corbineau et la division Laferrière, venant de Fismes, entrent à Reims. Ils font prisonniers quatre bataillons de garde sur le plateau Sainte-Geneviève. Le 12, le général russe Guignard de Saint-Priest, rassemblant ses troupes à Cormontreuil, entre par la porte de Paris, le faubourg de Soissons et la route de Rethel au point du jour avec 15 000 hommes. Il y surprend le général Corbineau qui dispose d’un escadron de la Garde, de cinquante gendarmes et de la garde de la ville. L’infanterie se retire par le village de Saint-Brice et se reforme sous la protection du général Defrance. Le général Lacoste, neuf canons et plusieurs centaines de Français furent capturés.

La ville étant importante pour les communications, Napoléon part de Soissons le 12 à la tête de 10 000 hommes avec Marmont et la cavalerie du général Bordesoulle. Il fait faire mouvement à la cavalerie de la Garde, la division Friant et la brigade Boyer et se déplace en personne. Il reprend la ville le jour suivant. La gauche du mouvement est appuyée par le duc de Trévise sur l’Aisne et le faubourg de Soissons couverte par les divisions Christiani, Curial et Charpentier ainsi que la cavalerie du comte Belliard — comprenant la division Roussel et les brigades Pac et Curély.

La division Merlin arrive, précédée par les cuirassiers du premier corps, et rencontre les Prussiens vers le pont de Sillery ; deux bataillons de Prussiens en échelons avancés à Rosnay sont capturés. Le fait que le commandant est blessé tôt dans la bataille induit de la confusion dans le rang des coalisés. Ivan Davydovitch Pantchoulidzev, nouveau commandant coalisé, fait se replier les troupes dans la confusion vers la ville. Un bataillon d’infanterie russe de Riazan sous le commandement du colonel Ivan Nikititch Skobelev eut une tenue exemplaire face à la cavalerie française. Après une intense fusillade, les troupes coalisées refluent vers l’armée de Blücher. Le général Ségur est blessé dans la poursuite. 3 000 soldats alliés tombent dans la bataille, Saint-Priest est mortellement blessé. Capturé, il est amputé d’une jambe et décédera 16 jours plus tard ; il sera inhumé en la cathédrale de Laon.

Napoléon fait son entrée en ville en laissant en tête le 3e régiment de gardes d’honneur de la Garde impériale pour faire honneur à son action décisive.

Dans le même mouvement, le général Tettenborn fut chassé d’Épernay par les généraux Vincent et Colbert venant de Château-Thierry ; le prince de la Moscowa entra à Châlons à la tête de la cavalerie de Defrance et de l’infanterie de Boyer.

Les troupes étant épuisées et décimées, Napoléon les fit se reposer et tenta de lever des gardes de la Marne et de l’Aisne mais les équipements manquèrent et ils furent licenciés. Les coalisés marquèrent aussi un temps d’arrêt pour regrouper les armées et décider de la stratégie à mener.

La route vers Paris fut ouverte malgré cette victoire tactique, la Champagne fut occupée, la ville de Reims gouvernée par Serge Alexandrovitch Wolkonsky le 22 mars.

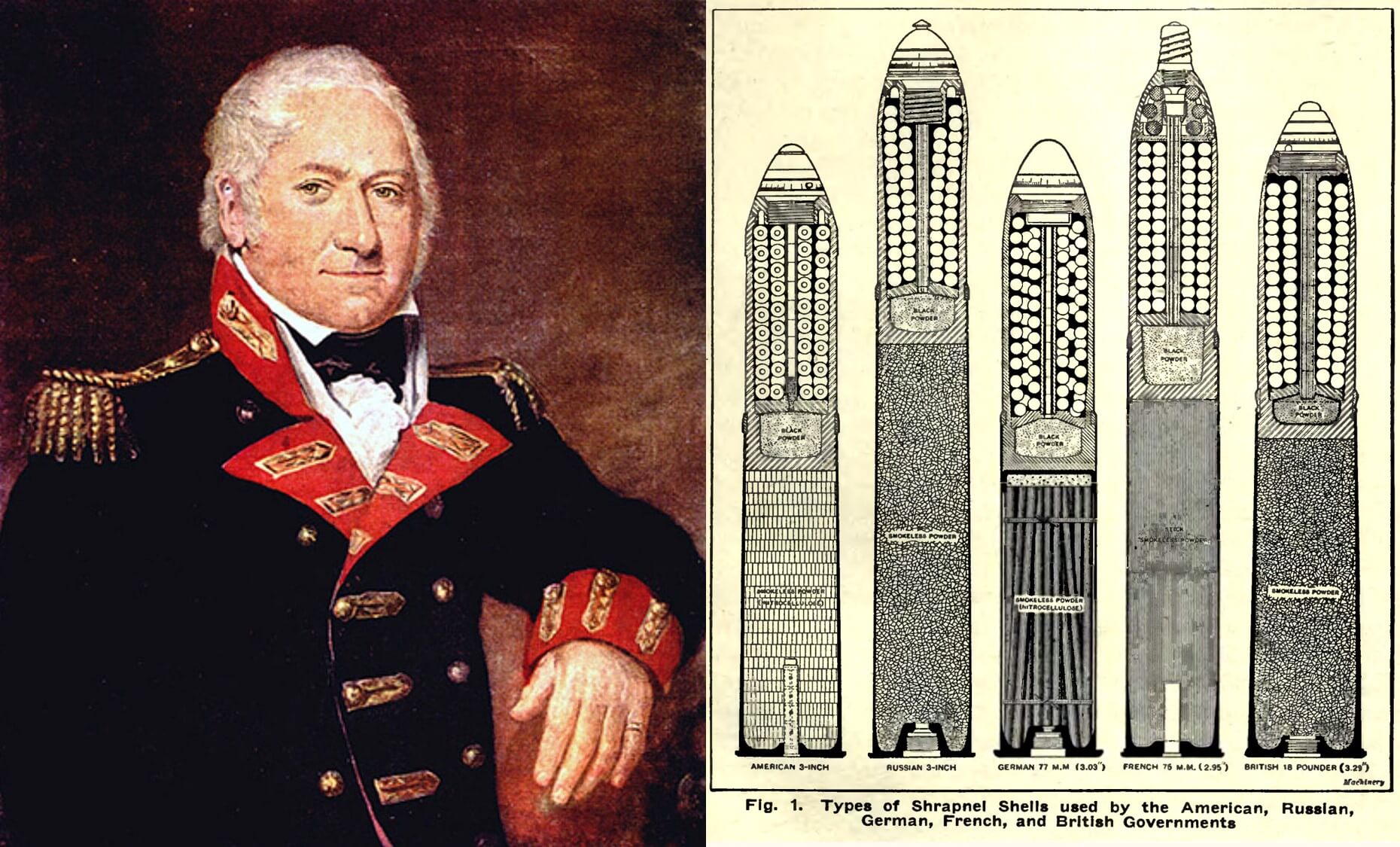

13 mars 1842 : mort à 80 ans de Henry Shrapnel (80 ans),

Il est né à Bradford-on-Avon dans le Wiltshire, en Angleterre. En 1784, alors qu’il était lieutenant dans l’artillerie royale britannique (Royal Artillery), il perfectionna, sur ses deniers, une munition qu’il nomma « boîte (à mitraille) sphérique » (spherical case). Il s’agissait d’un boulet de canon creux, rempli d’une charge qui explosait en l’air, à usage anti-personnel. Lorsque l’armée britannique l’adopta finalement en 1803, il prit immédiatement le nom de son inventeur. Le nom de shrapnel est parfois donné à tort à l’obus à fragmentation qui est d’un principe différent.

Shrapnel sert en Flandres où il est blessé en 1793 et, après être resté huit ans capitaine, Shrapnel est promu au rang de commandant (Major) le 1er. Face au succès de son invention lors de la bataille du , Shrapnel passe lieutenant-colonel le , moins de neuf semaines plus tard.

En reconnaissance de son rôle, le gouvernement britannique lui accorda une rente à vie de 1 200 livres par an. Shrapnel fut promu colonel du corps d’artillerie royal le et accéda au grade de général de corps d’armée (lieutenant-general) le .

Les obus à balles furent fabriqués selon ses principes originels jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale.

L’hymne national des États-Unis d’Amérique, The Star-Spangled Banner fait référence aux obus à balles schrapnel, attachés aux roquettes conçues par William Congreve : « And the rocket’s red glare, the bombs bursting in air, Gave proof the night, that our flag was still there. »

13 mars 1954 : début de la bataille de Dien Bien Phu (Haut Tonkin).

a bataille emblématique de la défaite française en Indochine va durer près de 56 jours et 56 nuits opposant les 15 000 hommes du camp retranché aux 80 000 Viet Minh du général Giap. Le poste Béatrice est le premier à tomber. A 19h, les obus s’abattent simultanément sur le point d’appui et sur le PC du camp retranché où le lieutenant-colonel Gaucher qui commande les forces de défense du camp retranché est tué avec 8 de ses officiers.

Lire sur Theatrum Belli : journal de marche et d’opérations de la bataille (du 20 novembre 1953 au 8 mai 1954)