La rubrique CHRONICORUM BELLI réalisée en grande partie avec le contenu de l’encyclopédie libre en ligne WIKIPEDIA (licence CC BY-SA 4.0) avec des éléments de recherche sur le NET ajoutés par TB. Si vous souhaitez ajouter des éléments (documents PDF, références à des livres, des vidéos, des documents audio, etc.) vous pouvez les envoyer à l’adresse suivante : contact[@]theatrum-belli.com. Bonne lecture.

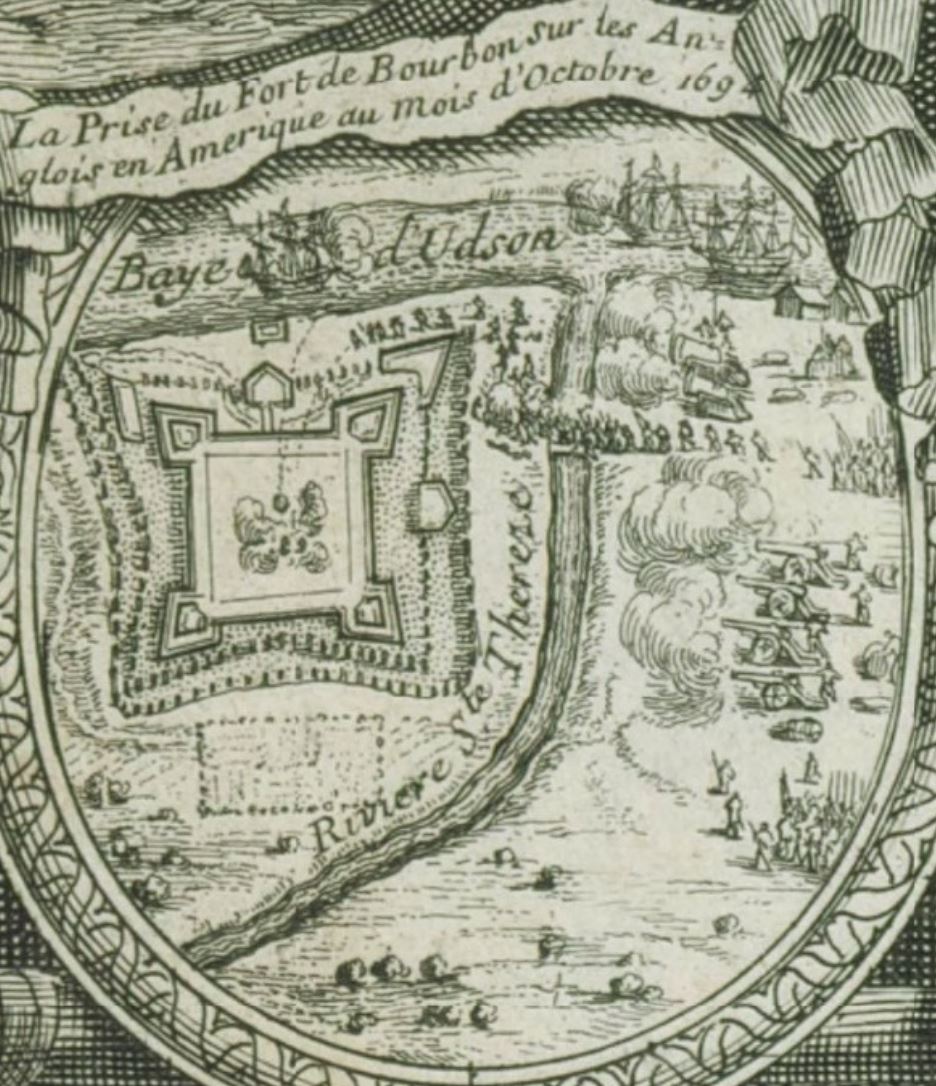

13 octobre 1694 : prise de Fort Neslon par les Français (actuel Canada – Manitoba).

York Factory est un poste de traite construit en 1682 par les Anglais le long de la baie d’Hudson au Canada. Il a d’abord été nommé Fort Nelson, car il était édifié à l’embouchure du Fleuve Nelson. Il s’est appelé Fort Bourbon lors des périodes de possession française, soit de 1694 à 1695 et de 1697 à 1713.

***

En 1684, les Français, conduit par Pierre de Troyes et Pierre-Esprit Radisson, s’emparent du fort, le détruisent, puis érigent un nouveau fort, le « fort Bourbon » en l’honneur du roi de France Louis XIV, troisième du nom de la Maison de Bourbon.

Quelques années plus tard, les Anglais reprennent le fort qu’ils nomment « fort York ».

En 1692, le gouverneur Frontenac ordonna à Pierre Le Moyne d’Iberville de patrouiller dans la Baie d’Hudson et de couper les communications entre les comptoirs anglais et l’Angleterre puis de prendre possession des forts anglais.

En 1694, Joseph Le Moyne de Sérigny et son frère, Pierre Le Moyne d’Iberville recrutèrent des marins-soldats pour engager la campagne militaire de la Baie d’Hudson et reconquérir des territoires conquis sur les Anglais dix ans plus tôt avec le capitaine Pierre de Troyes, mais repris par l’ennemi depuis lors. Ils prirent avec succès le fort Bourbon, mais lors de l’attaque, ils perdirent leur frère Louis Le Moyne de Châteauguay.

La capture de York Factory, en 1694, fait partie du conflit anglo-français en Amérique du Nord. En 1686, Pierre Le Moyne d’Iberville marche par voie terrestre jusqu’à la baie d’Hudson, et capture tous les postes de traites anglais sur la baie James. Il ne reste que York Factory qui était trop loin et pouvait seulement être atteint par la mer. En 1688, la Première Guerre intercoloniale débute et les navires étaient difficiles à avoir. En 1690, Iberville essaye de prendre York Factory mais est chassé par un navire anglais plus imposant. En 1694, le gouverneur Frontenac lui donne deux navires, le Salamandre et le Poli, pour pouvoir rejoindre la rivière Nelson le . Le fort est mis à siège et le , les Anglais se rendent.

Parmi les 53 hommes qui se rendent, il y avait Henry Kelsey. Le poste est renommé le fort Bourbon. Puisqu’il était tard dans la saison, les Canadiens et leur captifs durent passer l’hiver ensemble. Lorsque les glaces subsistèrent, plusieurs de chaque côté étaient décédés du scorbut. Iberville attend, en espérant capturer les navires de ravitaillement. Vers septembre, voyant que les navires n’arrivaient pas, il quitte avec 70 hommes et prend la direction de La Rochelle avec une charge de fourrures de valeurs.

La victoire d’Iberville est annulée pour deux raisons. L’année précédente en (1693), les Anglais recapturent le fort Albany au sud de la baie James. Dix mois plus tard après le départ d’Iberville, trois frégates de la Royal Navy sous le commandement de William Allen recapturent York Factory.

En 1695, Gabriel Testard de la Forest devient le commandant du Fort Bourbon.

En 1696 les Anglais s’emparent du fort.

En , il est repris par Pierre Le Moyne d’Iberville après sa victoire contre trois vaisseaux anglais et par Pierre Dugué de Boisbriant et laissé à la garde de son frère.

En 1699, le fort Bourbon est échangé aux Britanniques contre des postes fortifiés de la baie James à la suite du traité de Ryswick de 1697.

En 1714, à la suite du traité d’Utrecht de 1713, le commandement français remet le fort Bourbon aux Britanniques.

En 1782, La Pérouse commanda l’escadre qui va s’emparer des forts anglais de la Baie d’Hudson. La flotte française est composée de trois navires, un vaisseau de guerre de 74 canons Le Sceptre, deux frégates de 36 canons L’Astrée et L’Engageante et un cotre Le Severn (pris aux britanniques). Sur ces trois navires, sont embarqués 250 soldats de trois bataillons, détachements des régiments d’Armagnac et d’Auxerrois, détachement du corps royal d’infanterie de la Marine et détachement des Canonniers-Bombardiers de Saint-Domingue. Le fort Bourbon est repris, les stocks de fourrure sont embarqués et le bastion entièrement détruit à l’explosif. Le fort fut reconstruit en forme octogonale.

Au XIXe siècle, le Fort York devint, sous le nom de « York Factory », le centre de traite de la fourrure de la compagnie de la Baie d’Hudson. C’est un arrêt important de la route de la York Factory Express.

Source : WIKIPEDIA

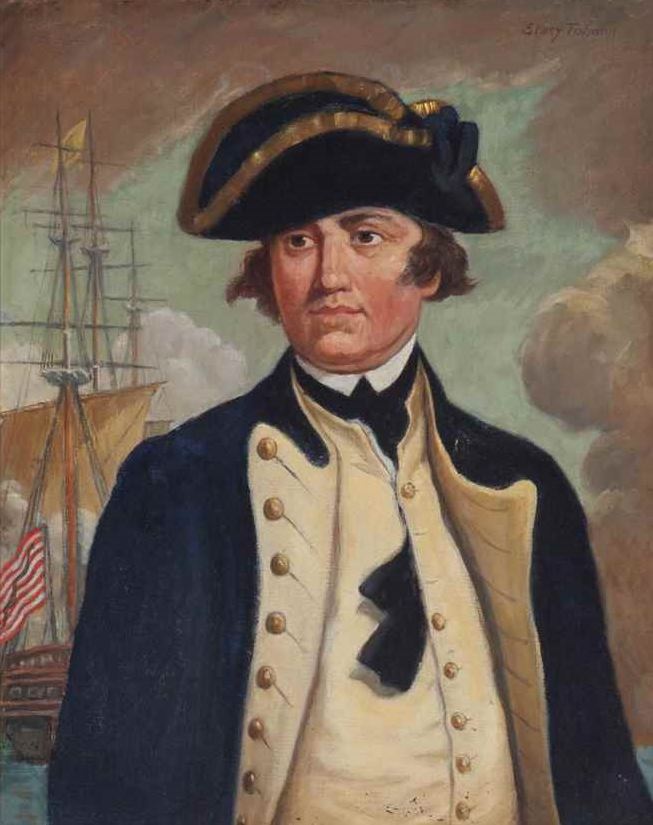

13 octobre 1775 : naissance de l’United States Navy.

L’US Navy fait suite à Continental Navy, établie pendant la révolution américaine et démobilisée au terme du conflit. Après que les pirates Barbaresques, basés à Alger, ont mis la main sur plusieurs navires et leur cargaison, et réduit leurs équipages en esclavage, le Congrès des États-Unis d’Amérique vote le Naval Act de 1794. Ce texte lance la construction de six frégates, les premiers bateaux de l’US Navy. Par la suite, celle-ci joue un rôle important lors de la guerre civile américaine en établissant un blocus autour des ports Confédérés et en assurant le contrôle des fleuves et rivière navigables.

***

Afin de faire face aux débarquements des troupes britanniques, l’assemblée coloniale de Rhode Island décide, le , de construire des bâtiments de guerre. Le , le Congrès des États-Unis charge un Comité de la Marine, précurseur du futur ministère, de créer une flotte de guerre pour les treize colonies. Peu après, il voit ses attributions étendues à l’ensemble des affaires maritimes. Mais faute de temps, il choisit d’armer les bateaux de commerce, pour constituer finalement une flotte corsaire.

Le , une nouvelle résolution pare au plus pressé : créer une infanterie de marine destinée à l’abordage et au débarquement, qui sera véhiculée par les navires de commerce armés et articulée en deux bataillons : c’est la naissance des Continental Marines qui devait devenir plus tard le Corps des Marines des États-Unis.

Pour monter de toutes pièces une marine militaire, l’organisme administratif, dirigé par le commodore Esek Hopkins, s’inspire de ce qu’il connaît déjà – le modèle britannique – et fait appel à d’ex-marins de la Royal Navy. Parmi eux, le jeune lieutenant John Paul Jones, montré en exemple à des générations d’officiers de Marine américains, pour sa formule restée célèbre : « Without a respectable Navy, alas America ! ».

Les fournitures font défaut et un seul navire de ligne, l’America, est mis à l’eau pendant le conflit. Un nombre impressionnant de bâtiments de commerce armés y suppléent : les petites frégates, corvettes, bricks et autres goélettes. Mais le savoir-faire en matière d’artillerie, pour armer ces navires de commerce, pose un problème, si bien que les insurgés se tournent vers la marine française, qui va leur réclamer l’America, en remplacement d’un navire français perdu durant la guerre, afin de mieux rester indispensable aux Américains.

La toute jeune Continental Navy n’étant qu’embryonnaire, la France dans la guerre d’indépendance américaine a joué un rôle décisif ; en s’assurant la maîtrise des mers, elle a perturbé le ravitaillement par mer des Britanniques et facilité la victoire franco-américaine sur terre, amenant l’empire britannique à reconnaître sa défaite.

Les corsaires américains, à l’image de John Paul Jones, ont aussi mené une guerre de course efficace. Au total, environ 65 navires (neufs, convertis ou capturés) servirent sous les couleurs américaines et onze survécurent à cette guerre.

Après l’indépendance des nouveaux, le congrès américain, entre autres pour raisons financières, décida la dissolution de la Continental Navy et des Marines, négligeant l’expérience des chantiers navals de la côte Atlantique qui, depuis un siècle, construisaient des navires pour la Royal Navy. Le dernier navire de la Continental Navy, le USS Alliance, fut vendu à un financier le 1er.

Source : WIKIPEDIA

13 octobre 1837 : prise de Constantine (actuelle Algérie)

L’expédition de Constantine de 1837, en Algérie, est décidée par Louis-Philippe 1er et le chef de son gouvernement, le comte Molé, à l’été de 1837 à un moment où, avec la consolidation de la monarchie de Juillet et le rétablissement de la prospérité économique, le roi envisage une dissolution de la Chambre des députés. Comme Charles X en 1830 avec l’expédition d’Alger (1830), le roi des Français cherche à obtenir un meilleur résultat aux élections en offrant au pays un peu de gloire militaire et en vengeant l’échec de l’expédition de Constantine de 1836.

La préparation de l’expédition est l’occasion, à la fin du mois d’août, d’une vive rivalité entre les deux fils aînés du roi, le duc d’Orléans et le duc de Nemours, qui se disputent l’honneur d’y participer : le premier estime qu’en tant qu’aîné, le premier rôle lui revient de droit, tandis que le second, qui a participé à l’expédition infructueuse de l’an passé, tient absolument à venger cette humiliation. En définitive, c’est l’aîné qui s’incline.

L’armée se réunit dans le camp de Medjez-Ammar (en référence à Ammar Benzagouta, commandant des troupes du bey), établi sur les bords de la Seybouse, en avant de Ghelma, à moitié chemin de Bône à Constantine. Placée sous les ordres du général Damrémont, gouverneur général, elle avait pour chef d’état-major, le maréchal de camp Perrégaux secondé par le colonel Schauenburg ; la 1re brigade, celle d’avant-garde était commandée par le duc de Nemours, les 2e, 3e et 4e étaient sous les ordres des généraux Trézel et Joseph Marcellin Rullière ; le général Valée commandait l’artillerie, et le général Rohault de Fleury, le génie.

L’armée française part de Bône le 1er. Le , l’assaut victorieux est commencé par le général de Damrémont, qui est emporté par un boulet, et achevé par son successeur, le général Valée. Ce dernier est élevé à la dignité de maréchal de France le 11 novembre et nommé gouverneur général de l’Algérie le 1er décembre.

Un témoin oculaire allemand qui servait l’armée en volontaire donne le récit de cette expédition :

« Ce fut le 1er que l’armée française sortit du camp de Merdjez-Hammar pour marcher sur Constantine. Elle se composait de quatre brigades, dont chacune avait à peine la force d’un régiment ; le tout ne comprenait pas plus de 7 000 hommes. Les deux premières brigades, commandées par le duc de Nemours et le général Trézel, bivouaquèrent, le 1er octobre, sur les hauteurs de Rez-el-Akba. Le bivouac des Français était sur la même place où Achmet-Bey avait eu le sien. Le 2 octobre, l’armée campa auprès du marabout de Sidi-Tamtam. Les troisième et quatrième brigades, commandées par le général Rulhières et le colonel Combes, se tenaient toujours une demi-journée en arrière pour protéger le grand convoi qui, avec sa multitude de voitures et de mulets, occupait deux lieues de route. Le 3, l’armée campa auprès d’Ouad-el-Aria. Depuis Rez-el-Akba, l’armée française marche dans un pays très élevé, dont les vallées mêmes étaient au moins à 1 500 pieds au-dessus du niveau de la mer. La marche des soldats français jusqu’à Constantine dura près de six jours, quoique cette ville fût éloignée seulement de 19 lieues de Merdjez-el-Hammar et de 41 lieues de Bône. Dès qu’il faisait assez jour pour distinguer la route, l’avant-garde française se mettait en marche ; tous les corps suivaient dans l’ordre prescrit. L’artillerie et l’immense convoi se traînaient ensuite, puis venaient la troisième et la quatrième brigade qui avaient rejoint l’armée le 1er octobre. Dans la situation terrible où se trouvait l’armée française, il n’y avait pas un seul instant à perdre pour établir les batteries de brèche.

Le 10, toutes les pièces de 24 étaient placées sur la colline, et le 11 les forces françaises commencèrent à lancer leurs boulets contre les murs, entre les portes Bal-el-Oued et Bab-el-Decheddid. Le gouverneur, le duc de Nemours, le général Perrégaux, chef d’état-major, se rendirent de Mansourah à Coudiat-Aty pour observer les effets produits par les batteries de brèche. La communication entre ces deux positions n’a jamais été interrompue, mais le passage du Rummel était toujours dangereux. 300 Arabes environ campaient sur les hauteurs auprès de l’aqueduc colossal des Romains ; leur quartier général était à une petite demi-lieue au sud de Coudiat-Aty. Ces derniers s’approchèrent quelquefois des tirailleurs français jusqu’à une demi-portée de fusil.

Dans la matinée du 12, la brèche était devenue large. Vers huit heures, le gouverneur fit cesser le feu parce qu’il attendait le retour d’un parlementaire envoyé dans la ville pour sommer les habitants de se rendre. Après la mort du général Damrémont, un conseil de guerre fut convoqué et le commandement de l’armée fut confié au général d’artillerie Valée, vétéran de l’Empire. Le général Valée, homme opposé au système de négociations et de traités que les Français avaient adopté depuis quelque temps, donna sur-le-champ l’ordre de doubler le nombre et la célérité des coups.

Le 13, la première colonne d’attaque française fut formée par un bataillon de Zouaves, deux compagnies du 2e léger, la compagnie franche et une partie du génie sous le commandement du colonel Lamoricière. La seconde colonne d’assaut se composait des compagnies d’élite du 17e léger et du 47e de ligne, des tirailleurs d’Afrique et de la Légion étrangère. Le colonel Combe, qui la commandait, arriva devant la brèche au moment où les Zouaves demandaient des échelles. La ville de Constantine avait encore au moment de l’assaut 6 000 défenseurs. Les habitants continuèrent quelque temps encore leur résistance dans les rues, pour s’assurer la retraite vers la Kasbah et une issue hors la ville. Vers 9 heures, le drapeau tricolore avait remplacé sur le rocher le drapeau rouge.

L’armée française resta à Constantine jusque vers la fin du mois de novembre. À cette époque, le général Valée y laissant une garnison sous les ordres du général Bernelle, revint à Bône avec le duc de Nemours. Il y reçut la nouvelle de sa promotion à la dignité de maréchal de France. »

Source : WIKIPEDIA

13 octobre 1990 : fin de la guerre civile libanaise.

La guerre du Liban, ou guerre civile libanaise est une guerre civile qui se déroule de 1975 à 1990 au Liban. Elle fait entre 130 000 et 250 000 victimes civiles et cause l’exode de presque un million de personnes.

La guerre est complexe, marquée par des violences entre communautés (chrétiens, druzes, chiites, sunnites), des affrontements au sein même des communautés (chrétiens contre chrétiens, chiites contre chiites) ainsi que de multiples interventions étrangères (Syrie, Israël, France, Ligue Arabe, Iran).

Les séquelles du conflit se font sentir sur une longue période avec une reconstruction difficile, le maintien de milices armées, des reprises ponctuelles de la violence et une forte instabilité politique.

13 octobre 2006 : naissance de l’organisation terroriste Etat islamique (Daesh) en Irak.

L’État islamique, aussi appelé Daech (également orthographié Daesh), est une organisation terroriste politico-militaire, d’idéologie salafiste djihadiste ayant proclamé le l’instauration d’un califat sur les territoires sous son contrôle. De l’été 2014 au printemps 2019, il forme un proto-État en Irak et en Syrie où il met en place un système totalitaire. Son essor est notamment lié aux déstabilisations géopolitiques causées par la guerre d’Irak et la guerre civile syrienne.

Sa création remonte à 2006, lorsqu’Al-Qaïda en Irak forme, avec cinq autres groupes djihadistes, le Conseil consultatif des moudjahidines en Irak. Le , le Conseil consultatif proclame l’État islamique d’Irak, lequel se considère à partir de cette date comme le gouvernement légitime de l’Irak.

Selon le quotidien britannique The Guardian, citant une source anonyme, c’est derrière les murs de la prison américaine de Camp Bucca située près du port d’Umm Qasr, perdue dans le désert irakien, que les futurs leaders de l’organisation ont ébauché leur réseau à partir de 2004, en inscrivant les coordonnées de leurs codétenus sur l’élastique de leurs boxers aux fins de reprise de contact à leur sortie de prison en 2009. Richard Barret, spécialiste du contre-terrorisme, analyse que l’enfermement favorisant la radicalisation, de hauts gradés baasistes de l’armée de Saddam Hussein se sont retrouvés aux côtés de terroristes chevronnés d’Al-Qaïda et les deux groupes, s’ils ont des méthodes différentes, se sont découvert une communauté d’intérêt et se sont échangé leurs compétences.

En 2012, l’EII commence à s’étendre en Syrie et, le , il devient l’État islamique en Irak et au Levant, souvent désigné par son acronyme anglais ISIS (Islamic State of Iraq and Sham) ou par son acronyme arabe داعش (Dāʿiš), prononcé [ˈdaːʕiʃ ] et transcrit Daʿech (en anglais Daʿesh), bien que cette dernière appellation soit rejetée par l’organisation.

Le , l’EIIL annonce le « rétablissement du califat » dans les territoires sous son contrôle, prend le nom d’« État islamique » et proclame son chef, Abou Bakr al-Baghdadi, « calife et successeur de Mahomet », sous le nom d’Ibrahim. Désormais rival d’Al-Qaïda, avec qui il est en conflit depuis , l’État islamique voit son influence s’étendre à plusieurs pays du monde musulman avec l’allégeance de nombreux groupes djihadistes ; les plus importants étant le Boko Haram au Nigeria, Ansar Bait al-Maqdis dans le Sinaï égyptien et le Majilis Choura Chabab al-Islam en Libye. Il apparaît également en Afghanistan où il tente de supplanter les talibans. À partir de 2015, l’EIIL mène des attentats jusqu’en Europe et en Amérique du Nord.

En Irak et en Syrie, la surface du territoire de l’EI atteint son maximum en 2014 et 2015 avec la prise de nombreuses villes comme Falloujah, Raqqa, Manbij, Boukamal, Mossoul, Tall Afar, Al-Qaïm, Tikrit, Hit et Ramadi. À partir de 2015, avec une première défaite symbolique à Kobané, l’EI commence à perdre tout ou partie de ses conquêtes sous la pression de ses nombreux adversaires : les forces armées des gouvernements de l’Irak, de la Syrie et de la Turquie, les rebelles syriens, les milices chiites parrainées par l’Iran, les peshmergas du GRK, les groupes kurdes des YPG et du PKK et diverses autres milices. À partir d’, une coalition internationale de vingt-deux pays menée par les États-Unis procède à une campagne de frappes aériennes contre l’EI. La Russie intervient à son tour en Syrie en . Mossoul, la plus grande ville contrôlée par l’État islamique, est reprise par l’armée irakienne en , tandis que Raqqa, sa « capitale » syrienne, est prise par les Forces démocratiques syriennes en octobre de la même année. L’EI perd ses derniers territoires en Irak en et en Syrie en . Le chef de l’organisation, Abou Bakr al-Baghdadi, trouve la mort lors d’une opération menée par les forces spéciales américaines à Baricha, en Syrie, le .

L’État islamique est classé comme organisation terroriste par de nombreux États et est accusé par les Nations unies, la Ligue arabe, les États-Unis et l’Union européenne d’être responsable de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, de nettoyage ethnique et de génocide. Il pratique également la destruction de vestiges archéologiques millénaires dans les territoires qu’il contrôle.

13 octobre 2007 : mort à 78 ans du mercenaire français Bob Denard.

Né à Bordeaux, dans la Gironde, Robert Denard est le fils de Léonce Denard, militaire dans les troupes coloniales. À 16 ans, en , il s’engage dans la Marine et rejoint l’école des apprentis mécaniciens de Saint-Mandrier-sur-Mer (Var). Breveté matelot mécanicien, il part ensuite comme volontaire pour l’Indochine en tant que matelot seconde classe. Les modalités de son passage de la spécialité de mécanicien à celle de fusilier marin restent inconnues. Devenu quartier-maître dans les fusiliers marins en Indochine, il quitte l’armée en 1952 après une altercation dans un bar et accepte une place de conducteur d’engins et de mécanicien au Maroc. Il entre ensuite dans la police de ce pays qui est alors sous protectorat français depuis 1912. Accusé d’avoir participé à un complot pour assassiner le président du Conseil des ministres Pierre Mendès France, Bob Denard passe 18 mois en prison.

À partir des années 1960, anticommuniste convaincu, il intervient dans les tumultueux conflits post-coloniaux. Il participe à des opérations militaires impliquant des mercenaires au royaume mutawakkilite du Yémen, en Iran, au Nigeria, au Dahomey, au Gabon (où il est instructeur de la garde présidentielle), en Angola en 1975, au Cabinda en 1976, au Zaïre et aux Comores.

De 1960 à 1963, il est l’un des chefs des « affreux » de l’État du Katanga, soutenant Moïse Tshombé qui vient de déclarer l’indépendance du Katanga, une ancienne province du Congo belge, le . Il se distingue notamment en faisant défiler tous ses officiers, qu’ils soient noirs ou blancs, dans une stricte égalité (jusque-là, les blancs passaient en premier). Le , lors de la chute de Kolwezi et de la défaite des mercenaires, ces derniers se réfugient en Angola avec l’accord du régime portugais. Ils sont rapatriés en France où ils sont accueillis par les gendarmes.

Puis il part d’août 1963 à la fin 1964 pour le Yémen pour le compte du MI6 avec 17 mercenaires, dont les célèbres Roger Faulques et Jacques Frezier, anciens officiers parachutistes de la Légion étrangère, dans la 1re armée royaliste, financée par l’Arabie saoudite, contre les républicains soutenus par 40 000 soldats égyptiens envoyés par Nasser pendant la guerre civile du Yémen du Nord (1962-1970).

L’ensemble des mercenaires est placé sous le contrôle du colonel britannique David Smiley, ancien officier du Special Operations Executive durant la Seconde Guerre mondiale. Dans son livre Arabian Assignment, David Smiley rapporte que les mercenaires français et belges alternaient entre les théâtres yéménites et congolais, car au Congo ils avaient femmes et alcool à volonté mais étaient rarement payés, tandis qu’au Yémen ils étaient rémunérés mais privés de femmes et d’alcool.

Bob Denard revient fin 1964 dans l’ex-Congo belge, à la tête du 1er choc qu’il met sur pied le 22 février 1965. En recrutant des mercenaires européens ainsi que des Katangais, il forme une petite troupe qui prend le surnom de « Katangais ». Elle contribue à la victoire sur les rebelles communistes menés par Gbenie, Soumialot et Mulele, largement due au colonel Schramme et à son Bataillon Léopard. Jean Schramme, instructeur et commandant du « Bataillon Léopard » où il atteint le grade de colonel, décrit Bob Denard comme un lâche et un irresponsable qui n’a jamais fait partie du Bataillon Léopard. Ses erreurs de commandement seraient à l’origine de lourdes pertes dans les rangs des mercenaires qu’il dirigeait.

Il est recruté en 1970 par le roi du Maroc, Hassan II, pour renverser le régime de Mouammar Kadhafi en Libye. Deux cents hommes acheminés de Sicile préparent un débarquement sur les côtes libyennes mais l’opération est soudainement annulée par Rabat.

Denard intervient de nouveau pour le MI6 et le SDECE en Angola en 1975 avec l’UNITA de Jonas Savimbi.

Denard intervient une première fois dans le tout nouveau État comorien qui, à la suite de la consultation du 22 décembre 1974 sur l’indépendance des Comores organisée par le président Giscard d’Estaing, proclame unilatéralement son indépendance le . Il intervient en septembre 1975 pour consolider le coup d’État d’Ali Soilih en arrêtant le président Ahmed Abdallah.

En janvier 1977, il échoue dans une tentative de coup d’État destinée à renverser le régime de la République populaire du Bénin. Il est ensuite pressenti en 1977 pour déstabiliser le régime de James Mancham aux Seychelles.

La même année, lors d’une rencontre avec Ahmed Abdallah, réfugié en Afrique du Sud, au renversement duquel il avait participé, Bob Denard propose de l’aider à retrouver son fauteuil de président, avec le feu vert des puissances concernées. Le plan initial prévoit d’utiliser un appareil sud-africain décollant de Rhodésie, mais doit être abandonné en raison du refus du Mozambique de laisser utiliser son espace aérien. Le 13 mai 1978, Bob Denard débarque aux Comores à bord d’un ancien navire océanographique avec 43 hommes pour renverser le régime marxiste révolutionnaire de Soilih et rétablit Ahmed Abdallah au pouvoir. Ali Soilih est tué d’une balle dans la tête le à l’issue de ce qui est présenté comme une tentative d’évasion.

Bob Denard s’occupe dès lors d’organiser une garde présidentielle forte de 600 Comoriens encadrés par une poignée d’officiers européens, comme Richard Rouget, alias colonel Sanders ou Max Vieillard alias Servadac. Cette unité entre en concurrence avec les forces armées comoriennes. Il se marie sur place, se convertit à l’islam sous le nom de Saïd Moustapha M’Hadjou (parfois orthographié Mahdjoub ou Mhadjou), s’occupe de développement (construction de routes, ferme de 600 ha à Sangali, etc.). Son autorité est alors incontestée. Il se tourne également résolument en direction de l’Afrique du Sud pour trouver le soutien, notamment financier, dont il a besoin. La république fédérale islamique des Comores devient le centre d’un réseau parallèle qui permet à l’Afrique du Sud, sous embargo international, de se fournir en armes. Elle sert également de base logistique à l’Afrique du Sud pour ses opérations militaires contre les pays africains qui lui sont hostiles : le Mozambique et l’Angola. De son côté, le régime de l’apartheid règle depuis 1989 les soldes des membres de la Garde présidentielle.

Jusqu’à la mort d’Abdallah, dont il est chargé de la sécurité, et même si ses apparitions publiques se font très rares après 1985, Denard joue en coulisses un rôle considérable dans la vie publique comorienne. Il est surnommé le « vice-roi des Comores » et règne de facto pendant 10 ans sur l’archipel.

Avec le soutien de l’Afrique du Sud, il forme un corps de mercenaires appelé à intervenir à la demande de Pretoria ou de Paris. Celui-ci est déployé seulement au Tchad, en 1981-1982, pour appuyer la rébellion de Hissène Habré contre le président pro-libyen Goukouni Oueddei.

En 1989, Ahmed Abdallah signe un décret donnant l’ordre à la Garde présidentielle, dirigée par Denard, de désarmer les forces armées pour cause de coup d’État probable. Quelques instants après la signature du décret, un officier des forces armées serait entré dans le bureau du président Abdallah et l’aurait abattu, blessant également Bob Denard. Blessé, impopulaire et accusé de meurtre, il négocie son départ pour l’Afrique du Sud par l’intermédiaire de l’homme d’affaires Jean-Yves Ollivier et de Saïd Hillali.

Dans la nuit du 27 au 28 septembre 1995, Denard renverse le nouveau président comorien Said Mohamed Djohar (élu en 1990) avec une trentaine d’hommes débarqués en Zodiac avec son protégé Sauveur Farina, tireur d’élite, ainsi que le lieutenant Blancher Christophe, son pilote privé arrivé quelques heures plus tôt. Bob Denard ouvre aux journalistes le vieil aéroport de Moroni et son camp retranché de Kangani pour éviter l’intervention de 600 hommes des forces françaises (GIGN, commandos Marine de Djibouti, 2e RPIMa). Cerné, il négocie une amnistie pour les insurgés avant sa reddition et la préparation de son procès.