19 juillet 711 : bataille du Guadalete

La bataille se déroule sur les rives du Guadalete, au sud de la péninsule Ibérique, et oppose le Califat omeyyade au royaume wisigoth d’Hispanie. Les Omeyyades y obtiennent une victoire décisive qui précipite la chute du royaume wisigoth et permet la conquête de la péninsule Ibérique par les musulmans. Dans la bataille, le roi Rodéric a perdu la vie avec de nombreux membres de la noblesse wisigothique, ouvrant la voie à la prise de la capitale wisigothe, Tolède.

En Afrique du Nord, le gouverneur omeyyade d’ifriqiya, Moussa Ibn Noçaïr, pousse la conquête jusqu’à l’océan Atlantique vers l’ouest. Il échoue à prendre Ceuta mais réussit à conquérir Tanger. Il impose l’islam à une population où prédominent des religions traditionnelles, ainsi que des chrétiens et des juifs.

Le comte Julien, gouverneur byzantin de Ceuta, s’allie avec Moussa, selon la légende, afin de se venger du roi wisigoth Rodéric (Rodrigue), qui aurait attenté à l’honneur de sa fille et qu’il considère comme usurpateur du trône wisigoth. En effet, le royaume wisigoth est en pleine guerre civile, avec une noblesse qui ne cesse de comploter contre Rodéric, qui a pris le pouvoir après avoir renversé son prédécesseur Wittiza.

En 710, le général Tariq ibn Ziyad envoie Ṭarif ibn Malik (qui donnera son nom à Tarifa), un jeune chef berbère fraîchement converti à l’islam, à la tête de 400 hommes et 100 chevaux pour débarquer au sud de la péninsule Ibérique, tester et préparer la conquête. Selon des sources espagnoles, le comte Julien accompagne Tarif lors de cette expédition, en tant que guide. Au printemps 711, Moussa Ibn Noçaïr envoie Tariq ibn Ziyad à la conquête de la péninsule Ibérique, à la tête d’environ 12 000 hommes, majoritairement des Berbères recrutés parmi les Ghomara et les populations du rif. Ṭāriq débarque à Gibraltar (de l’arabe : ǧabal Ṭāriq, la montagne de Ṭāriq), probablement dans la nuit du au . Après le débarquement, Ṭāriq aurait brûlé ses navires et tenu un discours, devenu célèbre, à ses soldats : « Ô gens, où est l’échappatoire ? La mer est derrière vous, et l’ennemi devant vous, et vous n’avez par Dieu que la sincérité et la patience […] » — Ṭariq ibn Ziyad

Pendant le débarquement omeyyade, Rodéric est occupé au nord de la péninsule à combattre une révolte basque à Pampelune. La nouvelle du débarquement ne lui parvient que deux à trois semaines plus tard. Il prend alors la route vers le sud à marche forcée pour arrêter les Omeyyades. Entre-temps, Ṭāriq prend Algésiras et Cadix, puis se dirige vers Séville. Rodéric organise une armée de 33 000 hommes à Cordoue et part à la rencontre des Omeyyades.

Le choc a lieu le , sur le Guadalete, près de Cadix, bien que certains historiens le situent près du Barbate, à Medina-Sidonia ou près de la lagune de La Janda, d’autres encore proposant Jimena de la Frontera ou les rives du Guadarranque, à quelques kilomètres au nord de Gibraltar.

Les Omeyyades utilisent des attaques violentes tout en reculant rapidement, pendant que les Wisigoths manœuvrent leurs attaques en une seule fois. Les fils de Wittiza se retirent de la bataille trahissant Rodéric, laissant dépourvus les flancs de l’armée wisigothe. La cavalerie omeyyade, qui représente environ le tiers des effectifs, s’engouffre alors dans la brèche, suivie de l’infanterie, et inflige de lourdes pertes aux Wisigoths, dont leur roi Rodéric.

La bataille du Guadalete décime les guerriers nobles wisigoths, les pertes omeyyades s’élèvent à des milliers d’hommes. Cette victoire permet aussi à Tariq de réorganiser la cavalerie et d’augmenter son effectif à la suite de l’arrivée des renforts envoyés par le gouverneur Moussa Ibn Noçaïr (près de 5 000 hommes).

Après la bataille, l’avancée omeyyade se fait de manière très rapide, facilitée par le climat de guerre civile et la coopération d’une grande partie de la population ibérique, qui est exaspérée par les famines et les épidémies et désireuse d’une stabilité politique, notamment la population juive, persécutée par la monarchie chrétienne. La conquête omeyyade est si soudaine que les Wisigoths n’ont pas le temps de choisir un nouveau roi. En effet, Ṭāriq conquiert Tolède, capitale des Wisigoths, quelques mois après la bataille du Guadalete, ce qui marque la chute wisigothe en Espagne. La reine des Wisigoths Egilona est capturée à Mérida en 713. Peu après, vers 714, Moussa Ibn Noçaïr débarque à Algésiras avec une armée de 18 000 hommes majoritairement arabes cette fois-ci et prend Saragosse. Les deux chefs conquièrent la majeure partie de la péninsule Ibérique, qui est presque entièrement soumise au nom du calife omeyyade Al-Walīd 1er. En 716, une nouvelle province omeyyade est constituée : Ǧazīrat Al-ʾAndalus, ou plus simplement al-Andalus.

Seules quelques poches de résistance subsistent dans les régions montagneuses du nord, notamment dans la cordillère Cantabrique et aux Asturies où se réfugient un certain nombre de nobles wisigoths qui élisent en 718 un roi, Pélagius, qui sera l’initiateur de la reconquête chrétienne. Il remportera notamment la bataille de Covadonga en 722.

19 juillet 998 : bataille d’Apamée

La bataille d’Apamée oppose les forces de l’Empire byzantin à celles du califat fatimide le . La bataille s’inscrit dans le cadre d’une série de confrontations militaires entre les deux puissances pour le contrôle du Nord de la Syrie et de l’émirat hamdanide d’Alep. Elle a lieu alors que Damien Dalassène, commandant les forces byzantines de la région, assiège la cité d’Apamée. Les Fatimides envoient des renforts depuis Damas, sous le commandement de Jaysh ibn-Samsama. Dans la bataille qui s’ensuit, les Byzantins sont d’abord victorieux mais un cavalier kurde parvient à tuer Damien Dalassène, ce qui jette la panique dans les rangs byzantins. L’armée byzantine bat en retraite précipitamment, poursuivie par les Fatimides, et perd de nombreux hommes. Cette défaite contraint l’empereur Basile II à se rendre personnellement dans la région l’année suivante. Finalement, en 1001, une trêve de dix ans est conclue entre les deux puissances.

***

En septembre 994, Michel Bourtzès, le gouverneur militaire (doux) byzantin d’Antioche, subit une lourde défaite lors de la bataille de l’Oronte, face aux Fatimides dirigés par le général Manjutakin. Cette victoire arabe fragilise la position byzantine en Syrie et menace fortement l’émirat hamdanide d’Alep, le vassal des Byzantins. Pour empêcher la chute de celui-ci, Basile II intervient dans la région en 995 et contraint Manjutakin à se replier vers Damas. Basile parvient à prendre Shaizar, Homs et Rafanée et il construit une nouvelle forteresse à Tartous, avant de se retirer. Damien Dalassène est alors nommé comme nouveau doux d’Antioche.

Damien Dalassène maintient une posture agressive face aux Fatimides. En 996, ses troupes lancent un raid sur Tripoli et Arqa. Manjutakin tente à nouveau d’assiéger Alep et Tartous mais il est contraint de se replier quand Dalassène se présente avec son armée. L’année suivante, le général byzantin repère ses raids contre Tripoli, Rafanée, Awgh et Al-Lakma, parvenant à prendre cette dernière position. Au même moment, les habitants de Tyr, dirigés par un marin du nom d’Allaqa, se révoltent contre les Fatimides et requièrent l’aide des Byzantins. Plus au sud, en Palestine, le chef bédouin Mufarrij ibn Daghfal ibn al-Jarrah attaque Ramla.

Au début de l’été 998, Dalassène apprend qu’un incendie catastrophique s’est déclenché à Apamée, détruisant la plupart des provisions de la ville. De ce fait, il décide d’en profiter pour marcher vers la cité. Les Hamdanides d’Alep tentent aussi de s’emparer d’Apamée et arrivent les premiers mais ils se retirent quand l’armée byzantine approche. En effet, les Byzantins ne peuvent permettre que leur vassal ne s’étende. Bien que les Hamdanides soient les alliés des Byzantins, ils laissent leurs provisions derrière eux, permettant aux habitants d’Apamée de les récupérer, pour faciliter leur résistance. Les événements qui s’ensuivent sont décrits par plusieurs auteurs. Jean Skylitzès délivre une brève description du siège mais ce sont surtout les chroniqueurs Yahya d’Antioche et Étienne de Taron qui livrent un récit précis. Des témoignages arabes ont aussi survécu, appuyant le travail de l’historien Hilal al-Sabi. La version la plus détaillée est préservée par Ibn al-Qalanisi.

Al-Mala’iti, le gouverneur d’Apamée, lance un appel à l’aide aux Fatimides. Selon Ibn al-Qalanisi, l’eunuque régent Barjawan nomme Jaysh ibn Samsama à la tête d’une armée de secours de 1 000 hommes tout en le nommant gouverneur de Damas. Toutefois, avant d’affronter les Byzantins, les Fatimides doivent composer avec la révolte de Tyr et la rébellion d’Ibn al-Jarrad. Les Byzantins tentent de soutenir les habitants assiégés de la ville de Tyr par l’envoi d’une flotte mais celle-ci est vaincue par les Fatimides et la résistance de la ville est brisée en juin 998. Cet événement contribue à la fin de la révolte d’Ibn al-Jarrah et Jaysh ibn Samsama retourne à Damas, où il reste trois jours pour réunir ses forces en vue de venir en aide à la ville d’Apamée. Là, il est rejoint par des troupes et des volontaires venant de Tripoli, ce qui lui permet de rassembler une force de 100 000 hommes et un millier de cavaliers bédouins. Selon Jean Skylitzès, l’armée fatimide comprend les forces de Tripoli, Beyrouth, Tyr et Damas. Au même moment, Dalassène poursuit le siège et les habitants d’Apamée commencent à souffrir de la famine qui les contraint à se nourrir de cadavres et de chiens.

Les deux armées se rencontrent dans la grande plaine de al-Madiq, entourée de montagnes et située près du lac d’Apamée, le 19 juillet 998. Selon Ibn al-Qalanisi, l’aile gauche de l’armée fatimide est dirigée par Maysur le Slave, gouverneur de Tripoli ; le centre, où se trouve l’infanterie dailamite et les provisions de l’armée, est sous le commandement de Badr al-Attar et l’aile droite est commandée par Jaysh ibn Samsama et Wahil al-Hilali. Selon tous les récits de la bataille, les Byzantins chargent l’armée fatimide et parviennent à la mettre en déroute, tuant près de 2 000 hommes et s’emparant des réserves. Seuls cinq cents ghulams dirigés par Bishara l’Ikhchidide tiennent leurs positions face à l’assaut adverse tandis que la cavalerie bédouine abandonne le combat et commence à piller les alentours du champ de bataille. À ce moment, un cavalier kurde, du nom d’Abu’l-Hajar Ahmad ibn al-Dahhak al-Salil selon Ibn al-Athir et Ibn al-Qalinisi ou de Bar Kefa selon les sources byzantines, se précipite sur Damien Dalassène qui se situe au sommet d’une butte, accompagné seulement de ses deux enfants et de dix hommes de sa troupe. Le commandant byzantin croit la bataille remportée et pense que le cavalier vient se rendre. Il ne prend donc aucune précaution mais à son approche, le cavalier charge. Dalassène lève son bras pour se protéger mais le Kurde lui projette sa lance. Damien Dalassène qui ne porte pas de cuirasse est tué sur le coup.

La mort de Dalassène change complètement le cours de la bataille. Les Fatimides reprennent du courage, hurlant que « L’ennemi de Dieu est mort », avant de se retourner contre les Byzantins qui cèdent à la panique. La garnison d’Apamée en profite pour faire une sortie, aggravant la débâcle byzantine. Les sources donnent des chiffres variés à propos des pertes byzantines, Maqrizi cite le chiffre de 5 000 morts, Yahya d’Antioche parle de 6 000 morts et Ibn al-Qalanisi avance le chiffre de 10 000 morts. La plupart des survivants (autour de 2 000 selon Ibn al-Qalanisi) sont faits prisonniers. Certains hauts officiers figurent parmi les captifs, dont le patrice géorgien Tchortovanel, un neveu de Tornike Eristavi. Les deux fils de Damien Dalassène, Constantin et Théophylacte sont achetés parJaysh ibn Samsama pour 6 000 dinars et passent dix ans en captivité au Caire. Étienne de Taron livre un récit sensiblement différent de la bataille. Selon lui, la progression victorieuse des Byzantins aurait été arrêtée par une attaque surprise menée par les Fatimides qui se seraient regroupés dans leur camp. Lors des combats, les frères de Damien Dalassène et l’un de ses fils auraient été tués à ses côtés. Toutefois, cette version est rejetée par les historiens modernes.

La défaite byzantine contraint Basile II à conduire personnellement la campagne suivante en Syrie en 999. Lorsqu’elle arrive en Syrie à la mi-septembre, l’armée impériale brûle les corps des soldats byzantins tombés au combat et prennent la ville de Shaisar avant de mettre à sac Hisn Masyat et Rafanée, de brûler Arqa et de lancer des raids sur les environs de Baalbek, Beyrouth, Tripoli et Jbeil. À la mi-décembre, Basile revient à Antioche où il nomme Nicéphore Ouranos comme nouveau doux. Toutefois, en raison du fait qu’il se décrit comme le « gouverneur de l’Orient », son rôle semble avoir été plus vaste, avec une autorité militaire et civile complète sur l’ensemble de la frontière orientale. En 1001, Basile II conclut une trêve de dix ans avec le calife fatimide Al-Hakim bi-Amr Allah.

19 juillet 1333 : bataille de Halidon Hill

Au cours des guerres d’indépendance de l’Écosse, la couronne d’Écosse est disputée entre Édouard Balliol, allié des Anglais, et David II d’Écosse. Édouard Balliol ayant dû fuir l’Écosse, le jeune roi Édouard III d’Angleterre intervient et défait les Écossais à Halidon Hill le à proximité de la ville de Berwick-upon-Tweed.

***

Au début du XIVe siècle, Berwick est un port marchand qui prospère grâce aux échanges entre l’Angleterre, l’Écosse et la mer du Nord. La ville contrôle stratégiquement la route côtière vers Édimbourg. Le tissage de la laine est devenu une industrie importante et l’arrière-pays possède de riches zones agricoles (la vallée formée par la rivière Tweed, surnommée « The Mesh » en est le plus bel exemple) où l’on cultive aussi bien du blé que de l’orge, tous deux servant à la machine de guerre écossaise.

Le siège appliqué à Berwick en 1333 utilise une grande variété d’engins de siège et peut-être même quelques canons portatifs primitifs qui commencent à faire leur apparition à cette époque. Vers le milieu du mois de mai, Berwick tient toujours bon et Édouard III décide d’envoyer son armée piller l’arrière-pays de Berwick. Une tentative d’attaque par voie maritime échoue et a pour conséquence de couper la ville de la mer. Une trêve conclue entre Édouard III et le gouverneur du château conduit à un échange d’otages, parmi lesquels le fils aîné et le fils cadet du gouverneur. Ils sont finalement pendus par Édouard III lorsque le gouverneur refuse de se rendre.

Vers la mi-juillet, la nourriture commence à manquer et le gouverneur de Berwick promet de cesser toute résistance le 20 juillet à moins que « Le Grim », l’armée de Sir Archibald Douglas, ne parvienne à briser le siège d’ici là.

Douglas, de son côté, souhaite dans un premier temps combattre l’armée anglaise mais il change de tactique et décide de dévaster le Northumberland en territoire anglais. Il va même jusqu’à menacer le château de Bamburgh où la reine Philippa séjourne mais Édouard III sait pertinemment que Bamburgh n’a rien à craindre de l’armée écossaise, composée essentiellement d’infanterie et ne disposant de presque aucune machine de siège. Se rendant compte qu’Édouard III ne tomberait pas dans le leurre et ne viendrait jamais à la rescousse de Bamburgh, Douglas fait faire demi-tour à ses 13 000 hommes afin de tenter de libérer Berwick. Malheureusement pour lui, Édouard a stratégiquement placé le gros de son armée sur les hauteurs de Halidon Hill tout en laissant un contingent continuer d’assiéger la cité affamée.

Édouard III, à l’âge de 20 ans et huit mois, menait sa première grande bataille sur la colline d’Halidon. Il dirigeait alors trois bataillons à pied totalisant 10 000 hommes. Des archers encadraient chacun de ces bataillons. Celui de gauche était mené par Édouard Balliol, celui de droite par le comte de Norfolk et celui au centre par Édouard III.

Les archers anglais, en hauteur, tiraient des pluies de flèches sur les 14 700 hommes de la horde écossaise. Les archers faisaient des ravages dans les rangs écossais qui parvenaient difficilement à s’extirper du sol marécageux au pied de la colline.

Les piquiers écossais ne firent pas le poids face aux archers anglais qui étaient d’une rapidité stupéfiante. Les Écossais qui parvinrent à éviter les flèches virent alors venir à eux les chevaliers anglais qui les chargèrent à l’épée, à la masse et à la lance ne leur laissant pas la moindre chance.

Plus de 4 000 Écossais dont le régent et cinq comtes périrent sur les flancs de Halidon Hill. Périrent en outre 70 barons, 500 chevaliers et de nombreux piquiers. Les Anglais quant à eux ne perdirent que quatorze soldats. Les archers du sud du pays de Galles ont donc, à nouveau, décimé les Écossais comme ce fut le cas du temps d’Édouard 1er d’Angleterre et comme ce sera le cas, contre les Français, lors de la future bataille de Crécy et même, encore plus tard, lors de la bataille d’Azincourt.

19 juillet 1814 : naissance de Samuel Colt

En 1829, Colt commence à travailler dans l’usine de textiles de son père à Ware, dans le Massachusetts, où on l’autorise à utiliser les outils présents et l’expertise des ouvriers. Se servant du savoir et des idées qu’il a acquis antérieurement, il fabrique une pile électrique dont il use pour faire détoner une charge de poudre dans les eaux du lac Ware. En 1830, il a 16 ans et son père l’envoie travailler dans la marine marchande. Colt dira plus tard que le concept du revolver lui est apparu en observant la barre (circulaire) du navire lors de son premier voyage. À cette époque, Colt fabrique une maquette de poivrière en bois.

Lorsque Colt revient aux États-Unis en 1832, il recommence à travailler avec son père Christopher qui finance la production de deux armes, un fusil et un pistolet. Les armes s’avèrent être de mauvaise qualité car Christopher, ne croyant pas aux idées de son fils, lui alloue des mécaniciens à bas prix. Le premier pistolet explose ; néanmoins le premier fusil fonctionne correctement. Ensuite comme il apprend, par l’intermédiaire du chimiste travaillant dans l’usine de son père, l’existence du protoxyde d’azote (gaz hilarant), Colt se met à sillonner les routes des États-Unis et du Canada avec un laboratoire portable : il gagne alors sa vie en faisant des démonstrations publiques des propriétés du gaz hilarant, se présentant comme « le célèbre docteur Coult de New York, Londres et Calcutta ». Ses talents d’orateur convainquent à un tel point qu’on lui demande de guérir ce qui semble être une épidémie de choléra à bord d’un bateau.

Lorsque Colt revient aux États-Unis en 1832, il recommence à travailler avec son père Christopher qui finance la production de deux armes, un fusil et un pistolet. Les armes s’avèrent être de mauvaise qualité car Christopher, ne croyant pas aux idées de son fils, lui alloue des mécaniciens à bas prix. Le premier pistolet explose ; néanmoins le premier fusil fonctionne correctement. Ensuite comme il apprend, par l’intermédiaire du chimiste travaillant dans l’usine de son père, l’existence du protoxyde d’azote (gaz hilarant), Colt se met à sillonner les routes des États-Unis et du Canada avec un laboratoire portable : il gagne alors sa vie en faisant des démonstrations publiques des propriétés du gaz hilarant, se présentant comme « le célèbre docteur Coult de New York, Londres et Calcutta ». Ses talents d’orateur convainquent à un tel point qu’on lui demande de guérir ce qui semble être une épidémie de choléra à bord d’un bateau.

C’est à ce moment qu’il prend des dispositions pour commencer à fabriquer des armes en engageant des armuriers de Baltimore dans le Maryland.

En 1832, à l’âge de 18 ans, Colt dépose un brevet pour son revolver et déclare qu’il reviendra bientôt avec un prototype.

En 1836, à l’âge de 22 ans, Samuel Colt conçoit le premier modèle de revolver, le « Colt Paterson » à simple action : le chien est armé à la main, faisant simultanément tourner (en anglais, to revolve signifie « tourner ») le barillet afin de placer la chambre chargée dans l’axe du canon. Les premiers revolvers Colt Paterson sont fabriqués la même année. C’est un calibre .36 (en pouces soit 9,14 mm) à cinq coups. Il est vendu à la marine du Texas, jeune république qui vient de proclamer son indépendance, et à ses rangers engagés dans des combats contre les Mexicains et les Amérindiens.

En 1846, Colt, en collaboration avec le capitaine Walker, obtient un contrat de 1 000 revolvers Colt, modifiés selon les demandes de Walker qui représente l’armée américaine. Le « Colt Walker modèle 1847 » possède les caractéristiques des revolvers des années suivantes : peu de pièces mobiles, pontet coulé avec la sous-garde, refouloir, nez du chien comportant une encoche destinée à la visée, barillet à six chambres… Le long barillet prévu pour 3,25 g de poudre et une balle ogivale de calibre .44 (11,18 mm), ainsi que le canon d’une longueur de 22,9 cm, donnent un aspect monstrueux à ce revolver qui pèse 2 kg à vide.

Cette commande permet à Colt de produire des revolvers moins artisanaux que le Paterson. Il lance sur le marché le « Colt Holster Pistol 1848 » (premier de la série des « Dragoon », aussi en calibre .44 [11,18 mm], mais avec un canon de 20 cm). Plus léger que le « Walker », il est adopté par les régiments de cavalerie (les dragons).

Des modèles de calibre .31 (7,87 mm), et donc moins lourds encore (de poids jusqu’à 70 % inférieur à celui du « Walker ») voient aussi le jour ; les « Colt Baby Dragoon » (1847-1848, à cinq coups, les premiers sans refouloir, pontet droit à l’arrière), « Pocket » (1849, 5 à 6 coups, avec refouloir, pontet rond). Ils sont surtout utilisés par des particuliers, mais aussi par la police, des coursiers et des compagnies de diligence. Entre 1848 et 1873, Colt fabrique 340 000 « Pocket Revolvers » (revolvers de poche).

En 1851, le modèle « Navy » (calibre .36, soit 9,14 mm) ou « Belt Model » (porté à la ceinture) devient une des armes à feu les plus vendues (215 000 exemplaires). Le avec le modèle Navy, le capitaine Dansan avait d’ailleurs réussi à tirer sur une cible située à plus de 28 mètres.

Enfin, en 1860, est construit le « Colt 1860 Army » (initialement appelé « New Model Holster Pistol ») pour remplacer le « Dragoon ». Son calibre est identique (.44, soit 11,18 mm) mais l’arme est allégée de 30 %. La série des « New Army » (1860), « New Navy » (1861, calibre .36, soit 9,14 mm, appelé « New Model Belt Pistol of Naval Caliber ») et « New Police » (1862, calibre .36, cinq coups) est la dernière des armes sans cartouche.

Samuel Colt est décédé des complications de la goutte à Hartford le 10 janvier 1862. Il a été inhumé sur la propriété de sa résidence privée Armsmear et réinhumé au cimetière de Cedar Hill en 1894.

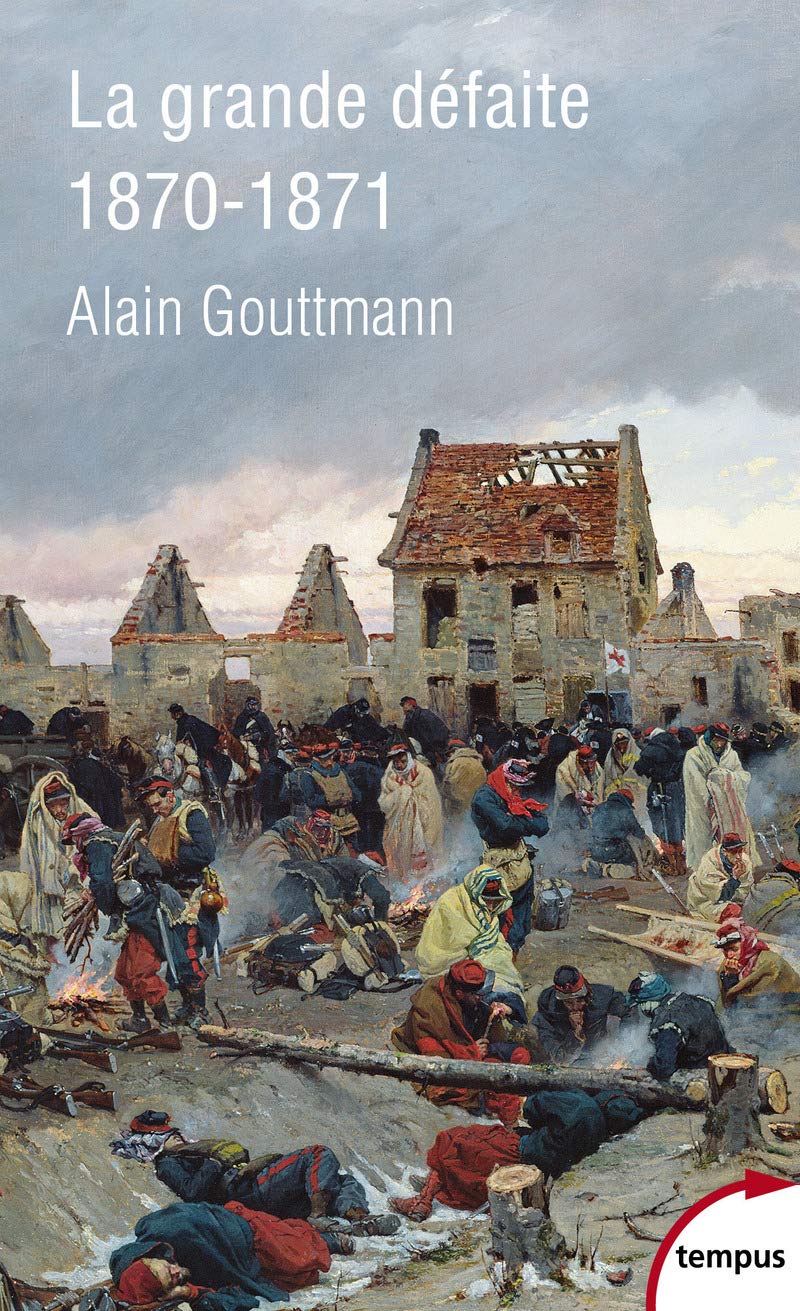

19 juillet 1870 : début de la guerre franco-allemande

L’élément déclencheur du conflit est un démêlé diplomatique mineur (la candidature, retirée à la demande de la France, d’un prince allemand de la dynastie des Hohenzollern au trône vacant d’Espagne) que Bismarck déforme en un camouflet insupportable pour les dirigeants français de l’Empire. Des maladresses politiques de l’empereur Napoléon III vis-à-vis d’autres pays européens isolent la France, mais le régime pousse à la confrontation avec la Prusse, soutenu par l’opinion publique, autant pour se défaire d’un rival dangereux que pour agrandir le territoire national.

Le , l’Empire français déclare la guerre au royaume de Prusse. Les troupes françaises sont néanmoins mal préparées, moins nombreuses (300 000 contre 500 000, bien plus qu’auguré dans les états-majors car la Prusse réussit à s’allier avec le grand duché de Bade, le royaume de Wurtemberg et celui de Bavière) et manquent d’une stratégie militaire concertée ; les troupes allemandes ont une expérience récente — et victorieuse — du feu (avec les conflits contre le Danemark en 1864 et l’Autriche deux ans plus tard), une artillerie lourde et une excellente formation. Marqué par les innovations techniques concernant le feu, qui permet un tir plus rapide, et le déclin important de la place de la cavalerie, le conflit tourne rapidement à l’avantage des Allemands. Les Français sont défaits à plusieurs reprises début août sur le front de l’Est. L’armée de Châlons vient renforcer le dernier verrou protégeant Paris : la place de Metz ; Napoléon III, qui dirige l’armée jusqu’au , jour où il est défait sévèrement, cède le commandement au général Mac Mahon. Quand il a quitté Paris avec son fils pour la guerre, il a confié la régence à son épouse Eugénie de Montijo. Encerclé à Sedan, l’empereur capitule le .

Le , l’Empire français déclare la guerre au royaume de Prusse. Les troupes françaises sont néanmoins mal préparées, moins nombreuses (300 000 contre 500 000, bien plus qu’auguré dans les états-majors car la Prusse réussit à s’allier avec le grand duché de Bade, le royaume de Wurtemberg et celui de Bavière) et manquent d’une stratégie militaire concertée ; les troupes allemandes ont une expérience récente — et victorieuse — du feu (avec les conflits contre le Danemark en 1864 et l’Autriche deux ans plus tard), une artillerie lourde et une excellente formation. Marqué par les innovations techniques concernant le feu, qui permet un tir plus rapide, et le déclin important de la place de la cavalerie, le conflit tourne rapidement à l’avantage des Allemands. Les Français sont défaits à plusieurs reprises début août sur le front de l’Est. L’armée de Châlons vient renforcer le dernier verrou protégeant Paris : la place de Metz ; Napoléon III, qui dirige l’armée jusqu’au , jour où il est défait sévèrement, cède le commandement au général Mac Mahon. Quand il a quitté Paris avec son fils pour la guerre, il a confié la régence à son épouse Eugénie de Montijo. Encerclé à Sedan, l’empereur capitule le .

Cette capitulation entraîne la chute du régime et la proclamation de la République ; le gouvernement provisoire continue la guerre, mais la masse des volontaires rassemblés par ses représentants manque de matériel et d’encadrement. Le gouvernement évite de peu d’être assiégé à Paris et se replie à Tours puis à Bordeaux ; en l’absence de victoires décisives dans le Nord, l’Est, la Bourgogne ou sur la Loire, un armistice est signé le , suivi de la signature de conventions militaires le suivant. Cet armistice et ces conventions militaires ne concernent toutefois pas les opérations militaires dans l’Est de la France car les négociations sur le futur tracé de la frontière franco-allemande n’ont pas encore abouti. L’armistice général intervient le . L’ordre est alors donné à la place fortifiée de Belfort de se rendre, ce qu’elle fait le , l’ennemi lui rendant les honneurs de la guerre. Le traité de paix, signé le à Francfort-sur-le-Main, entérine définitivement la victoire allemande.

Avant même la signature de l’armistice, les États allemands s’unissent en un Empire allemand, proclamé au château de Versailles, le . La victoire entraîne l’annexion par le Reich de l’Alsace (excepté l’arrondissement de Belfort dans le Haut-Rhin resté français sous le nom de Territoire de Belfort) et d’une partie de la Lorraine (Moselle actuelle), que la France ne récupérera qu’en 1918 à l’issue de la Première Guerre mondiale. Le nouvel empire affirme sa puissance en Europe au détriment de l’Autriche-Hongrie et de la France. Cette dernière doit également supporter l’occupation d’un bon tiers de son territoire jusqu’en 1873 et le paiement d’une indemnité de 5 milliards de francs-or. Du au , la Commune de Paris, ainsi que celles d’autres grandes villes, se soulèvent contre le gouvernement (à majorité monarchiste) ; celui-ci écrase les communards parisiens durant la Semaine sanglante et réprime les autres insurrections jusqu’au .

La défaite et la perte de l’Alsace-Lorraine provoquent en France un sentiment de frustration durable et extrême qui contribue à la montée d’un nationalisme revanchard, mais également à une remise en question de l’enseignement des élites françaises. La constitution d’un vaste empire colonial va permettre au pays de retrouver en partie sa puissance mise à mal. Les conséquences des combats modifient également fortement le droit humanitaire international et marquent les esprits des artistes, qui font dans leurs œuvres l’éloge des vaincus.

19-20 juillet 1916 : bataille de Fromelles

La bataille de Fromelles est une bataille de la Première Guerre mondiale près de Fleurbaix et Fromelles en France, opposant les armées australienne et britannique à l’armée allemande. Elle est partiellement destinée à provoquer une diversion de la bataille de la Somme qui se déroule 80 kilomètres plus au sud. Elle se solde par une victoire allemande.

L’opération, réalisée à mi-chemin entre le village de Fleurbaix occupé par les Britanniques, et celui de Fromelles derrière les lignes allemandes, a pour objectif de reprendre un saillant, juste au nord de ce dernier, situé à environ 16 kilomètres de la ville de Lille. Elle est conduite par le 11e corps de la 1re armée avec la 61e division britannique et la 5e division australienne contre la VIe division de réserve bavaroise, soutenue par deux autres divisions sur ses flancs de la VIe armée allemande.

Les préparatifs de l’attaque ont été gravement négligés : les troupes engagées manquent d’expérience dans la guerre de tranchées, la puissance de la défense allemande a été largement sous-estimée, et les attaquants sont en infériorité numérique. L’assaut a lieu en plein jour, contre les défenses négligées de la crête d’Aubers, sur un front étroit qui laisse l’artillerie allemande sur chaque flanc dans la possibilité de briser l’assaut. Un renouvellement de l’attaque par la 61e division tôt le est annulé, lorsque le commandement britannique se rend compte que les contre-attaques allemandes ont déjà forcé la retraite des troupes australiennes sur la ligne de front d’origine.

Le , le général von Falkenhayn, chef de l’État-Major allemand, juge que l’attaque fait partie d’une offensive britannique anticipée longuement à l’avance contre la VIe armée. Le lendemain, lorsque l’opération a été mise en échec et après avoir intercepté un ordre d’opération capturé au 11e corps qui révèle les intentions limitées de celle-ci, Falkenhayn ordonne au Garde-Reserve-Korps de se retirer et de renforcer le front de la Somme. La bataille de Fromelles a infligé des pertes aux Allemands, mais les Australo-Britanniques n’ont gagné aucun terrain et n’ont pas dévié les nombreuses troupes allemandes à destination de la Somme.

Opération combinée entre les forces britanniques et l’Australian Imperial Force, il s’agit du baptême du feu des Australiens sur le front occidental. 1 500 soldats britanniques et 5 533 Australiens sont tués, blessés ou faits prisonniers, contre 1 600 morts à 2 000 morts ou blessés et 150 capturés côté allemand. Le mémorial australien de la guerre parle de cette bataille comme « les pires 24 heures de toute l’histoire de l’Australie ».

Plusieurs monuments à Fromelles commémorent la bataille. Le V.C. Coin Australian Cemetery and Memorial a été construit au début des années 1920, l’Australian Mémorial Park a été ouvert en 1998 et le (Pheasant Wood) Military Cemetery de Fromelles a été achevé en 2010. Dans l’hôtel de ville, un musée, géré par l’Association pour le souvenir de la bataille de Fromelles (ASBF), est consacré à cette bataille. Un nouveau musée, le musée de la bataille de Fromelles, a ouvert en 2014.

19 juillet 1918 : naissance d’Yves Jullian, ingénieur, officier des Forces françaises libres, compagnon de la Libération, géologue

Yves Jullian naît à Marseille le . Il réussit un double baccalauréat en lettres et en mathématiques, puis part en 1936, à 17 ans, pour participer à la guerre d’Espagne, mais en revient peu après. Il effectue des études scientifiques, obtient en 1938 une licence ès sciences, et l’année suivante est ingénieur diplômé de l’École supérieure de géologie de Nancy.

Il commence sa carrière au Cameroun, dans la prospection aurifère. Ayant eu la poliomyélite dans son enfance, il a été déclaré inapte au service militaire ; mais pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il apprend en juin 1940 la chute de Paris, il veut continuer la lutte et rejoindre le Nigeria, alors colonie britannique. Lorsque le Cameroun se rallie à l’Afrique française libre, Jullian se rend à Yaoundé et s’y engage comme simple soldat en septembre 1940 dans les Forces françaises libres.

Il commence sa carrière au Cameroun, dans la prospection aurifère. Ayant eu la poliomyélite dans son enfance, il a été déclaré inapte au service militaire ; mais pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il apprend en juin 1940 la chute de Paris, il veut continuer la lutte et rejoindre le Nigeria, alors colonie britannique. Lorsque le Cameroun se rallie à l’Afrique française libre, Jullian se rend à Yaoundé et s’y engage comme simple soldat en septembre 1940 dans les Forces françaises libres.

Affecté à la 13e demi-brigade de Légion étrangère (13e DBLE), il combat dans la campagne d’Érythrée. Il y est blessé en mars 1941 à la bataille de Keren. Il prend part ensuite à la campagne de Syrie en juin 1941. Son comportement dans les combats est remarqué, et lui vaut d’être désigné pour suivre à Damas les cours d’élève-officier.

Il en sort aspirant en octobre 1941, à 23 ans, et retourne à la « 13 » comme chef de section. Il participe à la campagne de Libye et à la bataille d’El Alamein en octobre 1942, aux combats d’El Himeimat.

Jullian devient sous-lieutenant en mars 1943. Il s’illustre pendant la campagne de Tunisie en faisant quatorze prisonniers le 9 mai 1943, puis pendant la campagne d’Italie en conquérant son objectif et en repoussant une contre-attaque le 15 juin 1944. Lors de ce dernier engagement il est blessé en voulant secourir un autre officier ; il est hospitalisé pendant un mois.

Une fois remis, il rejoint la « 13 » pour le débarquement en Provence et participe à la libération de Hyères. Dans la suite de la campagne de France, il est officier de liaison jusqu’en novembre 1944, et est volontaire pour les missions périlleuses.

Il participe à la bataille des Vosges et à la bataille d’Alsace, et combat notamment le 23 novembre 1944 au ballon d’Alsace. Il est promu lieutenant le 25 décembre 1944, et fait Compagnon de la Libération par le décret du . Il est de nouveau gravement blessé le mois suivant, en entraînant ses hommes à l’attaque de Grussenheim le 27 janvier 1945. C’est sa troisième blessure grave en cinq ans de campagne. Il passe la fin de la guerre à l’hôpital.

Après la guerre, Yves Jullian reprend des études à l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs et en est diplômé ingénieur en 1948. Il travaille dans la prospection pétrolière, devient en 1961 le président de la société de recherches géophysiques Independex jusqu’en 1964. Il travaille ensuite pour une société algérienne, puis en Libye pour Elf Aquitaine, et enfin comme ingénieur indépendant de 1973 à 1978. Il prend sa retraite en Dordogne.

Yves Jullian meurt le à Saint-Jean-d’Ataux en Dordogne.

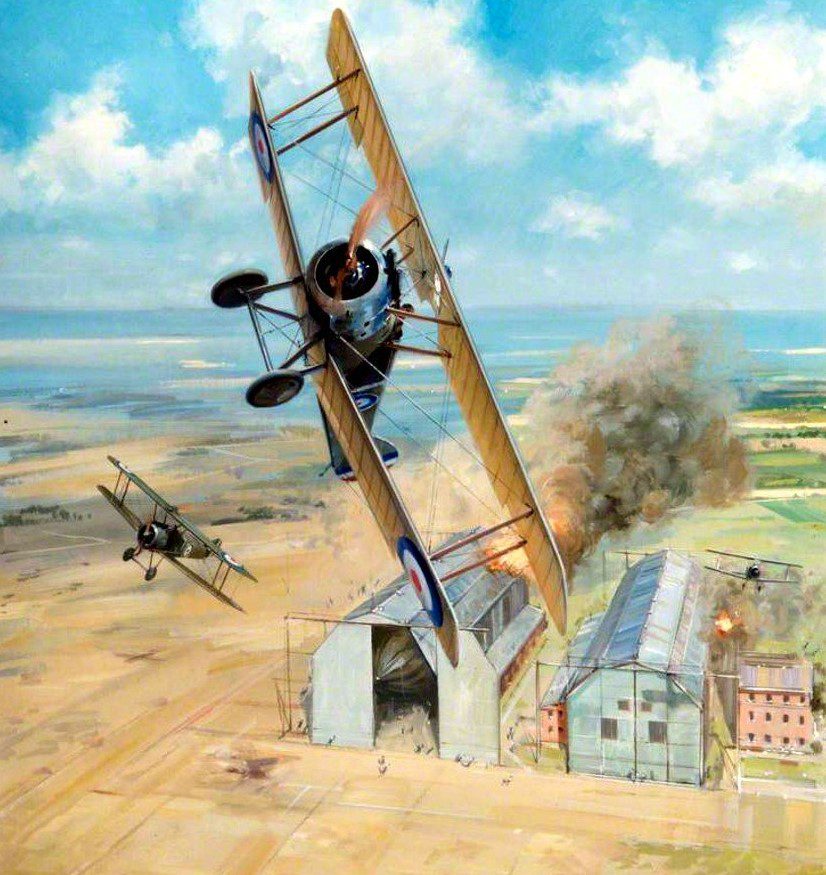

19 juillet 1918 : bombardement au Danemark d’une base allemande de Zeppelin par 7 biplans Sopwith Camel

Le 19 juillet 1918, sept biplans Sopwith Ship’s Camel Tractor ont décollé du grand croiseur converti HMS Furious lors d’un bombardement sur la base de dirigeables de la marine impériale allemande à Tondern et détruit deux Zeppelin allemands, L.54 et L.60 et un ballon captif. C’était la toute première attaque faite par aéronef décollant depuis un porte-avions.

19 juillet 1929 : naissance de l’ingénieur autrichien Gaston Glock

Gaston Glock naît le à Vienne. Il est enrôlé dans la Wehrmacht alors qu’il est adolescent, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, après quoi il obtient son diplôme d’ingénieur et rejoint une compagnie de foreuses à main.

Gaston Glock commence comme fabricant de tringles à rideaux dans les années 1960 et des couteaux pour l’armée autrichienne dans les années 1970, et ne conçoit ou fabrique d’armes à feu qu’à l’âge de 52 ans. Il avait déjà acquis de l’expérience dans le domaine des polymères lors de ses précédentes entreprises commerciales. En 1980, il achète une machine de moulage par injection pour fabriquer des manches et des gaines pour les couteaux de campagne qu’il fabrique pour l’armée autrichienne dans son garage-atelier. Ses premiers employés viennent de l’industrie des appareils photo et ont de l’expérience dans la production de composants en polymère. Son premier pistolet de série est le Glock 17. Il lui a fallu un an pour le concevoir et le produire, et il en a déposé le brevet autrichien en .

Gaston Glock commence comme fabricant de tringles à rideaux dans les années 1960 et des couteaux pour l’armée autrichienne dans les années 1970, et ne conçoit ou fabrique d’armes à feu qu’à l’âge de 52 ans. Il avait déjà acquis de l’expérience dans le domaine des polymères lors de ses précédentes entreprises commerciales. En 1980, il achète une machine de moulage par injection pour fabriquer des manches et des gaines pour les couteaux de campagne qu’il fabrique pour l’armée autrichienne dans son garage-atelier. Ses premiers employés viennent de l’industrie des appareils photo et ont de l’expérience dans la production de composants en polymère. Son premier pistolet de série est le Glock 17. Il lui a fallu un an pour le concevoir et le produire, et il en a déposé le brevet autrichien en .

En 1982, il remporte l’appel d’offres de l’armée autrichienne.

Le Glock 17 FR est en dotation dans nos forces armées depuis 2022.

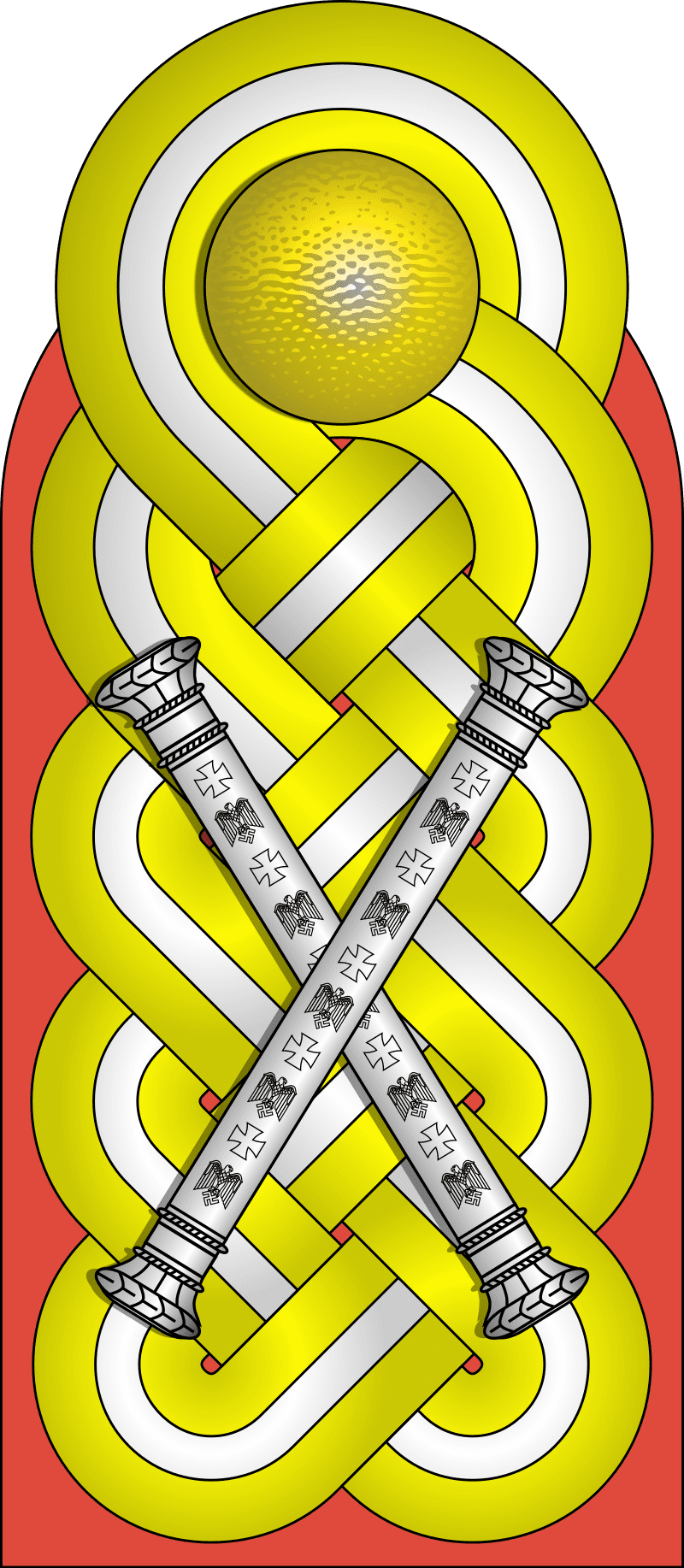

19 juillet 1940 : Adolf Hitler promeut 12 généraux de la Wehrmacht au grade de Generalfeldmarschall

Après la Première Guerre mondiale, sous la république de Weimar, le prestigieux grade de Generalfeldmarschall est interdit, parmi les restrictions imposées par le traité de Versailles.

Après la Première Guerre mondiale, sous la république de Weimar, le prestigieux grade de Generalfeldmarschall est interdit, parmi les restrictions imposées par le traité de Versailles.

Après l’arrivée au pouvoir de Hitler et du parti national-socialiste fin , Hitler souhaite une restauration de la puissance militaire de l’Allemagne et il entame son réarmement, d’abord de manière discrète. En 1936, il redonne vie au grade de Generalfeldmarschall en l’attribuant à son ministre de la Guerre, le Generaloberst Werner von Blomberg, également commandant en chef de l’armée.

L’attribut traditionnel distinguant de manière très visible un Generalfeldmarschall allemand est le « bâton de maréchal » richement décoré. En outre, la solde annuelle liée au grade est de 36 000 reichsmarks et elle est versée à vie : en effet, un maréchal est considéré comme ne quittant jamais le service actif ; de plus, il est dispensé d’acquitter l’impôt sur cette solde.

Les douze généraux choisis, qui ont tous joué un rôle important dans la victoire sur la France, sont :

- Le Generaloberst Fedor von Bock, commandant du groupe d’armées B ;

- Le Generaloberst Walther von Brauchitsch, commandant en chef de l’Armée de terre ;

- Le Generaloberst Wilhelm Keitel, chef d’état-major du Haut Commandement des forces armées ;

- Le General der Flieger Albert Kesselring, commandant de la 2e flotte aérienne ;

- Le Generaloberst Günther von Kluge, commandant de la 4e armée ;

- Le Generaloberst Wilhelm von Leeb, commandant du groupe d’armées C ;

- Le Generaloberst Wilhelm List, commandant de la 12e armée ;

- Le Generaloberst Erhard Milch, secrétaire d’État au ministère de l’Aviation du Reich ;

- Le Generaloberst Walther von Reichenau, commandant de la 6e armée ;

- Le Generaloberst Gerd von Rundstedt, commandant du groupe d’armées A ;

- Le General der Flieger Hugo Sperrle, commandant de la 3e flotte aérienne ;

- Le Generaloberst Erwin von Witzleben, commandant de la 1re armée.

19 juillet 1943 : mort en combat aérien de l’aviatrice soviétique Iekaterina Budanova

Elle fut pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale et remporta 11 victoires aériennes, qui en firent l’une des deux seules femmes as de l’Histoire, avec Lidia Litviak.

Iekaterina Boudanova est née le dans le village de Konoplianka, dans l’actuelle oblast de Smolensk. « Katerina », ainsi qu’avaient coutume de l’appeler ses coéquipiers masculins, participa à la bataille de Stalingrad dans les rangs du 9e régiment de chasse aérienne de la Garde (9e GuIAP).

1942 : 586e IAP.

Au cours du printemps 1943, elle fut mutée au 296e régiment de chasse aérienne (296e IAP), lequel fut rebaptisé 73e régiment de chasse aérienne de la Garde (73e GuIAP) et servit sur le Front Sud. Au début de , elle comptait déjà 6 victoires homologuées à son palmarès. Elle prit ensuite part aux combats pour la libération de la région du Donbass et c’est lors de l’un de ces combats aériens qui eurent lieu, en , près de Rostov-sur-le-Don, qu’elle fut abattue et tuée. Elle avait 26 ans.

Lire sur TB : Les femmes pilotes soviétiques de la Grande Guerre patriotique

19 juillet 1955 : premier vol du SO.9050 Trident II

Le SO.9000 Trident était un avion prototype français développé par la SNCASO. Son concepteur était Lucien Servanty, chef de l’atelier de Courbevoie de la SNCASO.

À la demande de l’armée de l’air qui s’intéressait à un intercepteur supersonique, la SNCASO étudia en 1951 le concept d’un avion dont le propulseur principal était un moteur fusée, associé à un (ou des) réacteurs auxiliaires, servant surtout pour le décollage afin d’économiser le carburant du moteur fusée. Pour atteindre de très hautes vitesses, le statoréacteur était également envisagé mais le financement de l’étude de ce type de motorisation allait aux prototypes Leduc. Deux prototypes furent commandés.

Compte tenu des contraintes liées au domaine de vol demandé, l’avion retenu était un monoplace, la forme de voilure retenue étant une aile droite de faible envergure et à profil extrêmement mince, de plan pratiquement carré.

Pour obtenir la poussée suffisante, il fallait juxtaposer plusieurs chambres de combustion, pouvant être allumées séparément ou toutes ensemble. Afin d’éviter toute dissymétrie dans la poussée, ce groupe propulsif devait être situé dans l’axe, donc dans le fuselage. La majeure partie de celui-ci était occupée par des réservoirs de kérosène pour les réacteurs ou de propergols pour les moteurs-fusées. Comme il n’y avait pas de place pour eux, les réacteurs furent placés en bout d’ailes. Leurs fuseaux jouent le rôle de cloisons marginales, améliorant le rendement aérodynamique. Les réacteurs choisis étaient des Turbomeca Marboré II de 400 kgp chacun.

L’empennage était de forme classique, mais composé de trois surfaces monobloc entièrement mobiles, une verticale et deux horizontales, actionnées par des vérins hydrauliques. Les surfaces horizontales étaient à l’origine dotées d’un fort dièdre négatif, pour assurer simultanément le pilotage en tangage (profondeur) et en roulis (gauchissement). Par la suite, ce dièdre fut réduit pour permettre un cabrage de l’appareil plus accentué au décollage.

Le train d’atterrissage était de configuration classique : deux roues principales s’escamotant dans le fuselage, une roulette avant. Il était à la fois à voie étroite et avec des jambes très courtes, offrant une faible garde au sol. La cabine de pilotage, située tout à l’avant, du fuselage, était largable comme sur les prototypes Leduc.

Le premier vol du prototype n°1, avec les seuls réacteurs, eut lieu le .

Le second prototype, réalisé six mois plus tard, s’écrasa lors de son premier vol le sur la base aérienne de Melun-Villaroche. L’appareil avait peiné à décoller en raison de la faible poussée de ses réacteurs et de la température caniculaire qui sévissait ce jour-là, réduisant la portance et le rendement des réacteurs. De fait il n’était pas assez haut quand, arrivé en fin de piste, l’appareil percuta un poteau électrique. La cabine se détacha de l’appareil à 300 km/h et rebondit à plusieurs reprises avant de s’immobiliser, laissant son pilote Jacques Guignard gravement blessé.

Les essais continuent avec le prototype n°1, qui effectue le son premier vol avec moteur-fusée allumé. Après remplacement de ses réacteurs par des Dassault MD30-ASV5 d’une puissance presque double de 750 kgp, le prototype n°1 atteignit en 1955 la vitesse de Mach 1,63 et dépassa 15 000 m d’altitude. Il est arrêté de vol en et exposé au Musée de l’Air et de l’Espace.

À la suite des performances du SO.9000 Trident I, les services officiels commandèrent deux nouveaux prototypes en 1954 : le SO.9050 Trident II vola pour la première fois le . Il est équipé d’un moteur-fusée SEPR 631 doté de deux chambres et chacune pouvait être allumée séparément, afin de mieux contrôler la poussée produite.

Deux accidents en marquèrent la mise au point.

Le , alors que Jacques Guignard effectue son second vol sur le Trident II, il tombe en panne de carburant alors qu’il est en approche finale sur la piste d’Istres. Obligé de se poser dans la Crau, l’appareil est détruit mais le pilote s’en sort sans blessure, la cabine éjectable s’étant détachée.

Le second accident eut des conséquences plus funestes. Le , alors que Charles Goujon répète une dernière fois le programme de démonstration du salon du Bourget, lors d’un piqué en vue d’un passage à grande vitesse l’appareil se désintègre en vol. Le pilote eut le temps de déclencher l’éjection mais fut retrouvé mort avec la colonne vertébrale brisée et le crâne fracturé.

Six appareils Trident II furent commandés en juin 1956. Les trois premiers appareils furent livrés de à . Le prototype 06 prit l’air pour la première fois le . Quelques jours plus tard, le prototype 05 s’octroya le record du monde d’altitude avec 22 800 m. Puis le , ce fut le tour du prototype 04 de battre le record du monde de montée à 18 000 m en 3 minutes 17 secondes après le lâché des freins. Le même jour le prototype 05 effectua un tonneau à Mach 1,81. Le , un record mondial d’altitude fut atteint par Roger Carpentier sur le 06 avec 24 217 m2.

Malgré les succès obtenus, le programme fut interrompu le pour des raisons budgétaires. Ce dernier jour, pour un baroud d’honneur Jean-Pierre Rozier fit monter l’appareil à une altitude de 28 000 m, record non homologué. Compte tenu du coût de l’appareil et de sa spécialisation en intercepteur, la série n’eut pas de suite.

19 juillet 1963 : le pilote américain Joseph Albert Walker atteint l’altitude de 106 km lors du vol 90 du North American X-15

Joseph Albert « Joe » Walker, né le à Washington en Pennsylvanie et mort le près de Barstow en Californie, est un pilote d’essai américain.

Joseph Albert « Joe » Walker, né le à Washington en Pennsylvanie et mort le près de Barstow en Californie, est un pilote d’essai américain.

En passant par deux fois l’altitude de 100 kilomètres, qui est la limite officielle entre l’atmosphère terrestre et le vide spatial, il devient de fait un des premiers astronautes (bien que ne faisant pas partie d’une sélection de la NASA), fera les premiers vols d’avion spatial jusqu’au bord de l’espace extra-atmosphérique et le premier homme à être allé deux fois dans l’espace. Il a ainsi détenu le record du plus court délai entre 2 vols spatiaux (34 jours) pendant près de 71 ans, avant que Mike Melvill le batte le , à bord du SpaceShipOne, avec deux vols suborbitaux à 5 jours d’intervalle.

Il fut le premier pilote du LLRV, l’atterrisseur lunaire expérimental, qu’il fit voler 35 fois (un grave accident sur ce prototype faillit coûter la vie à Neil Armstrong). Walker trouva la mort le à bord de son Lockheed F-104 Starfighter, lors d’une collision avec un North American XB-70 Valkyrie.

- : il atteint l’altitude de 106 km lors du vol 90 du North American X-15.

- : il atteint l’altitude de 108 km lors du vol 91 du North American X-15.

19 juillet 1980 : mort de l’aviateur et as Victor Sayaret

Victor, Louis, Georges, Marie Sayaret naît le 3 décembre 1889 à Annonay (Ardèche) dans une famille de boulangers. Entré en apprentissage à la sortie de l’école communale, il devient électricien mais décide à l’âge de 20 ans, juste avant de devoir effectuer son service militaire, de s’engager volontairement dans l’armée pour une période de 4 ans.

Il intègre alors par choix le 11e régiment de dragons de Belfort en juin 1909 et découvre qu’il supporte assez mal toute remarque venant de sa hiérarchie, au point de collectionner les jours d’arrêts… Mais il va néanmoins parvenir à obtenir le grade de brigadier à la fin de l’année 1911, étant rendu à la vie civile au mois de juin 1913 au terme de son engagement. Il s’établit alors Annonay et y exerce la profession de dessinateur quand la première guerre mondiale le rappelle sous les drapeaux.

Il intègre alors par choix le 11e régiment de dragons de Belfort en juin 1909 et découvre qu’il supporte assez mal toute remarque venant de sa hiérarchie, au point de collectionner les jours d’arrêts… Mais il va néanmoins parvenir à obtenir le grade de brigadier à la fin de l’année 1911, étant rendu à la vie civile au mois de juin 1913 au terme de son engagement. Il s’établit alors Annonay et y exerce la profession de dessinateur quand la première guerre mondiale le rappelle sous les drapeaux.

Il est alors mobilisé au 2e régiment de dragons, son unité de réserve, et sert en Lorraine puis dans les Flandres. Comme beaucoup de cavaliers rendus inutiles avec la guerre des tranchées il se porte volontaire pour l’aviation et y est accepté au mois de février 1915, gagnant les écoles de pilotage. Il en ressort breveté et, promu au grade de maréchal des logis, est affecté à l’escadrille V 24 au mois de mai 1915 sur le terrain d’Arcy-Sainte-Restitute dans l’Aisne, près de Soissons. L’unité migre peu après sur la Somme et c’est là que Victor Sayaret se distingue en forçant un avion ennemi qui l’attaquait à se poser dans ses lignes, le 18 juin 1915, à une époque où ces victoires sont rarissimes.

La V 24 s’installe ensuite en Champagne et Sayaret, nommé adjudant au mois d’avril 1916, va quitter son unité le mois suivant pour être muté dans la chasse à l’escadrille N 57 en pleine bataille de Verdun. C’est là que d’une part il va se marier avec sa fiancée lors d’une permission, et d’autre part démontrer ses talents de chasseur en remportant pas moins de 5 victoires homologuées durant toute l’année 1916, devenant ainsi un as et ayant l’honneur de voir son nom figurer dans le communiqué aux armées du 2 novembre 1916 alors qu’il a été promu adjudant-chef.

Quittant la N 57 pour la N 76 le 1er février 1917, il va servir avec sa nouvelle unité en Champagne durant tout le restant de l’année 1917 et y remporter sa 7e et dernière victoire officielle le 5 juin. Le 22 décembre 1917, étant jugé fatigué par plus de deux années au front, il est retiré des opérations pour finir la guerre en tant qu’instructeur au tir sur la base de Cazaux, où il sera promu au grade de sous-lieutenant.

Démobilisé en 1919, il va vite reprendre les commandes d’un avion en trouvant un emploi à la Compagnie des Messageries Aériennes (CMA) fondée par Louis Breguet et qui relie la capitale à plusieurs villes du Nord, dont Bruxelles puis Londres. Il quittera la CMA en 1924 pour devenir pilote d’essais chez Farman, puis en 1928 pilote à la CIDNA qui relie Paris aux pays de l’est, étant affecté sur la ligne Paris-Prague-Bucarest. Devenu un pilote de transport chevronné, il est maintenu sur sa ligne en 1933 quand la CIDNA est fusionnée avec d’autre sociétés aériennes pour devenir la société Air France. Il en devient un des pilotes les plus expérimentés et la presse salue son millionième kilomètre parcouru en 1934. Il va ensuite s’installer à Dakar à la fin des années 1930 pour réaliser des traversées de l’Atlantique Sud à bord de Farman quadrimoteurs.

Quand éclate la seconde guerre mondiale, il est mobilisé avec son grade de capitaine de réserve dans l’aviation de l’AOF. Démobilisé, il est rappelé à l’activité en juin 1943 pour servir d’instructeur à l’école du personnel naviguant de Casablanca où il est promu au grade de commandant. Démobilisé en 1946 à l’âge de 56 ans, il reprend son travail de conseiller technique à Air France jusqu’à sa retraite. Il est décédé le 19 juillet 1980.

Source : AS 14-18