La rubrique CHRONICORUM BELLI réalisée en grande partie avec le contenu de l’encyclopédie libre en ligne WIKIPEDIA (licence CC BY-SA 4.0) avec des éléments de recherche sur le NET ajoutés par TB. Si vous souhaitez ajouter des éléments (documents PDF, références à des livres, des vidéos, des documents audio, etc.) vous pouvez les envoyer à l’adresse suivante : contact[@]theatrum-belli.com. Bonne lecture.

15 décembre 533 : bataille de Tricaméron.

La bataille de Tricaméron a lieu le entre les armées vandales, conduites par leur roi Gélimer et son frère Tzazon, et l’armée byzantine, commandée par le général Bélisaire. Elle fait suite à la bataille de l’Ad Decimum et confirme l’anéantissement de la puissance militaire vandale, achevant la « reconquête » de la province d’Afrique sous l’empereur Justinien.

***

Après la bataille d’Ad Decimum, Bélisaire et son armée s’emparent de Carthage. Le roi vandale Gélimer s’installe à Bulla Regia en Numidie, à environ 150 km à l’ouest de Carthage (à la frontière ouest de la Tunisie moderne). Il sait qu’il n’est pas en mesure d’affronter les forces de Bélisaire. Il envoie donc des messagers à son frère Tzazon, alors en campagne en Sardaigne contre l’usurpateur Godas. Après avoir reçu le message, Tzazon décide de retourner en Afrique pour rejoindre Gélimer.

Pendant ce temps, Gélimer tente de rallier les populations locales à sa cause. Il offre des récompenses aux tribus berbères et puniques locales pour chaque tête d’homme byzantin qu’ils peuvent apporter, et envoie des agents à Carthage pour tenter de corrompre les mercenaires byzantins huns — essentiels au succès de Bélisaire à l’Ad Decimum. Le 10 décembre, Tzazon et son armée rejoignent Gélimer. Ce dernier estime ses forces suffisantes pour prendre l’offensive. Avec les deux frères à la tête de l’armée, la force vandale s’arrête sur le chemin de Carthage pour détruire le grand aqueduc qui alimente la ville en eau.

Bélisaire a fortifié la ville au cours des douze semaines qui ont suivi la bataille de l’Ad Decimum, mais il est au courant des agents de Gélimer et ne peut plus faire confiance aux Huns dans son armée. Au lieu d’attendre une possible trahison lors d’un siège, il forme son armée et part avec la cavalerie à l’avant, les Byzantins au centre et les Huns à l’arrière de la colonne.

***

Les deux armées se rencontrent à Tricaméron, à environ 50 km à l’ouest de Carthage, et la cavalerie byzantine charge immédiatement les lignes vandales, se reformant et attaquant à deux reprises. L’infanterie byzantine attaque alors furieusement l’infanterie vandale, et les Byzantins prennent l’avantage. Au cours de la troisième charge de cavalerie byzantine, Tzazo est tué à la vue de Gélimer. Comme c’est le cas à l’Ad Decimum, Gélimer perd son courage. Les lignes vandales commencent à se retirer et sont bientôt en déroute. Gélimer s’enfuit en Numidie avec ce qui reste de son armée, après avoir perdu 800 hommes.

Gélimer se rend compte que son royaume est perdu et tente de fuir en Espagne, où il reste encore des Vandales, n’ayant pas suivi Genséric lors de son passage en Afrique du Nord plusieurs années auparavant. Cependant, les Byzantins entendent parler de ses plans et l’interceptent. Il est contraint d’abandonner ses affaires et de se réfugier dans les montagnes de Tunisie, où il peut compter sur des alliés Berbères. L’année suivante, il est retrouvé et encerclé par les forces byzantines dirigées par Pharas. Au début, il refuse de se rendre, même après avoir reçu des promesses d’un gouvernement. Après un hiver particulièrement rude, il finit par abandonner et se rend à Bélisaire. Le royaume vandale prend fin et ses provinces de Sardaigne, de Corse et des îles Baléares passent sous le contrôle de l’empereur byzantin Justinien.

L’historien américain Paul K. Davis écrit : « Avec cette victoire, les Byzantins ont repris le contrôle de l’Afrique du Nord pour l’empire romain d’Orient. Cette position est devenue un tremplin pour l’invasion byzantine de l’Italie et cette invasion a réincorporé, temporairement, l’empire romain d’Orient et d’Occident. »

15 décembre 1650 : bataille de Rethel.

La bataille de Rethel est une bataille qui a eu lieu pendant la Fronde et que l’on peut placer en marge de la guerre franco-espagnole. Elle se déroula le , non pas à Rethel, mais entre Sommepy, Saint-Étienne-à-Arnes et Semide. Elle impliqua les Espagnols et les Frondeurs contre les troupes royales.

Dans l’armée de France se distingua notamment Antoine d’Aumont (petit-fils du célèbre maréchal Jean VI d’Aumont), marquis de Villequier sur la carte, qui y servit comme lieutenant général. Ses faits d’armes contribuèrent beaucoup à la victoire et lui valurent le titre de maréchal l’année suivante. Le marquis d’Hocquincour commande l’aile gauche ; Reinhold de Rosen s’y distingue également.

Quant au vaincu, il s’agissait du frondeur Henri de Turenne, qui commandait alors les troupes espagnoles de l’archiduc Léopold-Guillaume d’Autriche. Il fut battu par une circonstance qui démontre à quel point la guerre était méthodique à cette époque et combien les mouvements de troupes sur le champ de bataille étaient rares. Le régiment des Gardes françaises, au début de l’affaire, étaient au centre de l’armée royale, mais le capitaine de Pradel, qui les commandait, voulut avoir l’aile droite qu’il considérait comme le poste le plus honorable et où se trouvait le régiment de Picardie. Le mouvement s’exécute, et Turenne, croyant voir du désordre, descend du poste avantageux qu’il occupait et charge à la tête de toutes ses forces. Reçu par les Gardes Françaises et Picardie avec une vigueur à laquelle il ne s’attendait pas, il voit son infanterie espagnole enfoncée, perd quatre mille hommes et huit canons, et ne parvient à s’échapper que par le dévouement de quelques braves.

Le cousin germain de Turenne, Jean-Philippe-Frédéric du Palatinat, et aussi le lieutenant-général Charles-Christophe de Mazancourt sont tués lors des combats. Mais lorsque les Espagnols s’emparèrent à nouveau de la ville, en 1653, ce fut Turenne (frondeur repenti), secondé par M. de La Ferté, qui la reprit pour la France, après quatre jours de siège.

Deux villages entourant Semide furent ravagés et ne furent jamais rebâtis : Sçay et Puiseux. Il en est de même pour Somme-Arne, voisin de Saint-Étienne-à-Arnes, et de l’abbaye que comptait ce village.

15 décembre 1778 : bataille navale de Sainte Lucie.

La bataille de Sainte-Lucie est une bataille navale aux Antilles lors de la Guerre d’indépendance des États-Unis. Elle se déroule le et oppose la Royal Navy britannique sous les ordres de Samuel Barrington aux forces de la Marine Royale commandées par Charles Henri d’Estaing. D’Estaing, qui dispose de forces supérieures, se contente de canonner de loin les navires adverses car il préfère débarquer ses troupes pour tenter de reprendre l’île dont viennent de s’emparer les Anglais.

15 décembre 1796 : départ de Brest d’une flotte de 45 navires lors de l’expédition d’Irlande.

L’expédition d’Irlande de 1796 est une tentative avortée d’invasion de l’Irlande par la République française durant les guerres de la Révolution française. Celle-ci avait pour but d’assister la Société des Irlandais unis, une organisation républicaine révolutionnaire, dans leur tentative de rébellion contre le pouvoir britannique. L’objectif des Français est de débarquer en Irlande, durant l’hiver 1796-1797, une grande force expéditionnaire qui se joindrait aux Irlandais unis et chasserait les Britanniques hors d’Irlande. Cela permettrait d’infliger un coup dur au moral et au prestige de la monarchie britannique, et d’affaiblir sa puissance militaire. Cette expédition est également conçue comme pouvant être la première étape d’une éventuelle invasion de la Grande-Bretagne elle-même. À cette fin, le Directoire rassemble une force d’environ 15 000 soldats à Brest sous les ordres du général Lazare Hoche à la fin de 1796, en vue d’un débarquement majeur dans la baie de Bantry en décembre de cette année.

L’opération est lancée le 15 décembre, durant l’un des hivers les plus tempétueux du XVIIIe siècle, avec une flotte française non préparée pour de telles conditions et qui a reçu des ordres confus lors de son départ. Les frégates de patrouille britanniques observent le départ des forces françaises et alertent la flotte de la Manche dont l’essentiel s’est abrité au Spithead pour se protéger de ce temps exécrable. Un des navires français fait rapidement naufrage avec de lourdes pertes tandis que le reste de la flotte se disperse. La plus grande part de la flotte atteint tout de même la baie de Bantry à la fin décembre, mais sans les commandants (à bord de navires qui ont été déviés de leur trajet). Malgré cette proximité avec les côtes irlandaises, tout débarquement est impossible en raison des conditions météorologiques, les pires enregistrées depuis 1708. Après une semaine, la flotte s’éparpille, la majorité des navires engage alors le chemin de retour vers Brest à travers les tempêtes, le brouillard et les patrouilles britanniques.

Les conditions exécrables de navigation sont les principales responsables de l’échec de cette opération. Les Britanniques sont d’ailleurs incapables d’intervenir vraiment contre les forces françaises. Quelques navires britanniques opérant depuis Cork capturent tout de même des navires de guerre et de transport français isolés. La seule réponse significative vient du capitaine Edward Pellew qui fait échouer le navire de ligne Droits de l’Homme au cours d’une bataille qui commença le et qui vit également l’une des deux frégates britanniques s’échouer.

Au total, les Français perdent 12 navires (capturés ou naufragés) en enregistrant des prisonniers de guerre ainsi que la mort de plus de deux mille soldats et marins. Les marines des deux camps sont critiquées par leur gouvernement respectif pour leur comportement durant la campagne. Les Français sont cependant encouragés à lancer une seconde expédition en 1798, débarquant cette fois-ci avec succès mille hommes mais dont les forces seront finalement battues.

15 décembre 1805 : création des maisons d’éducation de la Légion d’honneur.

Les maisons d’éducation de la Légion d’honneur (MELH) sont, en France, des établissements scolaires secondaires dont l’admission est réservée aux jeunes filles dont les parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, français ou étrangers, sont décorés de l’ordre national de la Légion d’honneur. C’est à l’origine une œuvre sociale créée par Napoléon Ier destinée à prendre en charge l’éducation de jeunes filles pauvres ou orphelines de guerre. Les deux maisons d’éducation en service actuellement occupent l’ancien couvent des Loges dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, et l’ancien cloître de la basilique Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. D’autres ont existé par le passé, notamment au château d’Écouen, la première à avoir été ouverte.

***

On ne peut éviter de faire un rapprochement entre les maisons d’éducation de la Légion d’honneur et la Maison royale de Saint-Louis créée par Madame de Maintenon à Saint-Cyr, dans les bâtiments construits par Mansart et que Napoléon affecta en 1808 à l’école des officiers de l’armée française. Il y a beaucoup de points communs entre cette nouvelle institution et l’ancienne, que le jeune Bonaparte avait connue puisque sa sœur Élisa y était élève et qu’il était venu l’y chercher en 1792 : être relié à l’ordre de la Légion d’honneur qui est lui-même dans la continuité de l’ordre de Saint-Louis, être destiné à des filles d’officiers pauvres ou orphelines, être divisé en classes ayant chacune leur couleur marquée par des rubans dans le costume, vouloir donner une éducation complète et moderne, etc. Cependant on sait que l’Empereur voulait se démarquer de Saint-Cyr, dont il n’avait pas une bonne opinion. Ainsi, dans sa lettre du il précisait : « Gardez-vous de suivre l’exemple de l’établissement de Saint-Cyr, où on dépensait des sommes considérables, et où on élevait mal les demoiselles. »

À cette époque il existait de nombreux lycées militaires pour éduquer les garçons et en faire de futurs soldats, mais les filles étaient délaissées à cause de la dispersion par la Convention de toutes les congrégations d’enseignement. Napoléon créa ces maisons pour subvenir à l’éducation et aux besoins des filles, très souvent orphelines, de ses soldats les plus méritants. Son premier souhait avait été de prendre en charge les fils et les filles des officiers et des soldats morts à Austerlitz ; mais ce projet, présenté le , fut finalement abandonné.

Le décret de création des maisons d’éducation de la Légion d’honneur fut signé par Napoléon à Schönbrunn le . Ce décret prévoyait la création de trois maisons, où les filles de récipiendaires de la Légion d’honneur seraient admises entre 7 et 10 ans, l’âge de sortie étant fixé à 21 ans.

La direction de la première maison d’éducation fut confiée à Madame Campan, ancienne lectrice des filles de Louis XV puis première femme de chambre de la reine Marie-Antoinette. Depuis 1794, Madame Campan tenait elle-même un pensionnat de jeunes filles à Saint-Germain-en-Laye, qui comptait parmi ses élèves Hortense et Stéphanie de Beauharnais, ainsi que Pauline et Caroline Bonaparte. Madame Campan voulait que la première maison d’éducation soit installée dans son pensionnat de Saint-Germain, mais Napoléon choisit le château d’Écouen, propriété de la Légion d’honneur depuis le .

L’Empereur, dans une lettre du , donna lui-même les grandes lignes de l’éducation qu’il voulait procurer aux jeunes filles : « Élevez-nous des croyantes et non des raisonneuses. » Il préconisait des études simples, visant à « maîtriser la vanité qui est la plus active des passions du sexe » et à faire en sorte que les élèves deviennent des mères de famille modestes.

Le , Napoléon signa le décret de création d’une deuxième maison dans le cloître de l’ancienne abbaye royale de Saint-Denis, qui était propriété de l’État depuis 1790. Saint-Denis fut inauguré le 1er, et Napoléon l’inspecta le , mais l’emménagement des premières élèves n’eut lieu qu’en 1812.

Le , Napoléon créa par décret les « Maisons d’orphelines de la Légion d’honneur », destinées aux orphelines de récipiendaires de la Légion d’honneur quel que soit leur grade. Ces maisons étaient tenues par des religieuses, la congrégation de la Mère de Dieu. Trois maisons d’orphelines furent créées : l’hôtel de Corberon à Paris (ouvert en hiver 1811), l’ancien couvent des Loges à Saint-Germain-en-Laye (ouvert au printemps 1812), et l’abbaye de Barbeau à Fontainebleau (ouverte en ). L’empereur en projette également une sur le mont Valérien, à l’emplacement de l’ancien calvaire : des travaux sont initiés et Napoléon vient même visiter les lieux mais comprend soudainement leur intérêt stratégique et fait finalement convertir les bâtiments en caserne.

Dissoutes par ordonnance royale de Louis XVIII le , les maisons d’orphelines furent rétablies le grâce à l’intervention de veuves d’officiers auprès du roi. Seule l’abbaye de Barbeaux ne rouvrit pas. En 1821, l’organisation des maisons d’éducation fut repensée : Saint-Denis fut réservée aux filles d’officiers supérieurs, et les autres maisons, considérées désormais comme des « succursales », aux filles d’officiers et de soldats de rang inférieur.

En 1881, les maisons religieuses furent laïcisées par les réformes de l’enseignement de Jules Ferry. En 1890, les maisons dispensèrent des enseignements distincts : les Loges donnaient une éducation manuelle et professionnelle, Écouen préparait au commerce et à l’enseignement, tandis que Saint-Denis préparait au brevet supérieur.

En 1920, les maisons d’éducation de la Légion d’honneur adoptèrent le même programme que les lycées ; les élèves les plus jeunes étudiaient aux Loges, les moyennes à Écouen et les plus grandes à Saint-Denis. De nos jours, c’est encore le cas : les Loges suivent le programme du collège et Saint-Denis celui du lycée.

15 décembre 1840 : le retour des cendres de l’Empereur.

La formule consacrée retour des cendres — le terme « cendres » étant pris non au sens propre mais au sens figuré de « restes mortels d’une personne » — désigne le rapatriement en France, en 1840, à l’initiative d’Adolphe Thiers et du roi Louis-Philippe, de la dépouille mortuaire de Napoléon 1er et la translation de ses restes dans le dôme des Invalides au cours d’une grandiose cérémonie le 15 décembre.

En mourant, Napoléon avait manifesté le désir d’être inhumé « sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français [qu’il avait] tant aimé » dans un codicille de son testament écrit le à Longwood House. La légende napoléonienne qui se développe avec ferveur au sein de la population française, atteint son apogée lors de ce retour des cendres, à la faveur de l’émergence du romantisme qui bascule avec des nuances du royalisme au bonapartisme poétique.

L’inhumation avait été fixée au . Victor Hugo évoque cette journée dans Les Rayons et les Ombres :

Ciel glacé ! soleil pur ! Oh ! brille dans l’histoire !

Du funèbre triomphe, impérial flambeau !

Que le peuple à jamais te garde en sa mémoire

Jour beau comme la gloire,

Froid comme le tombeau.

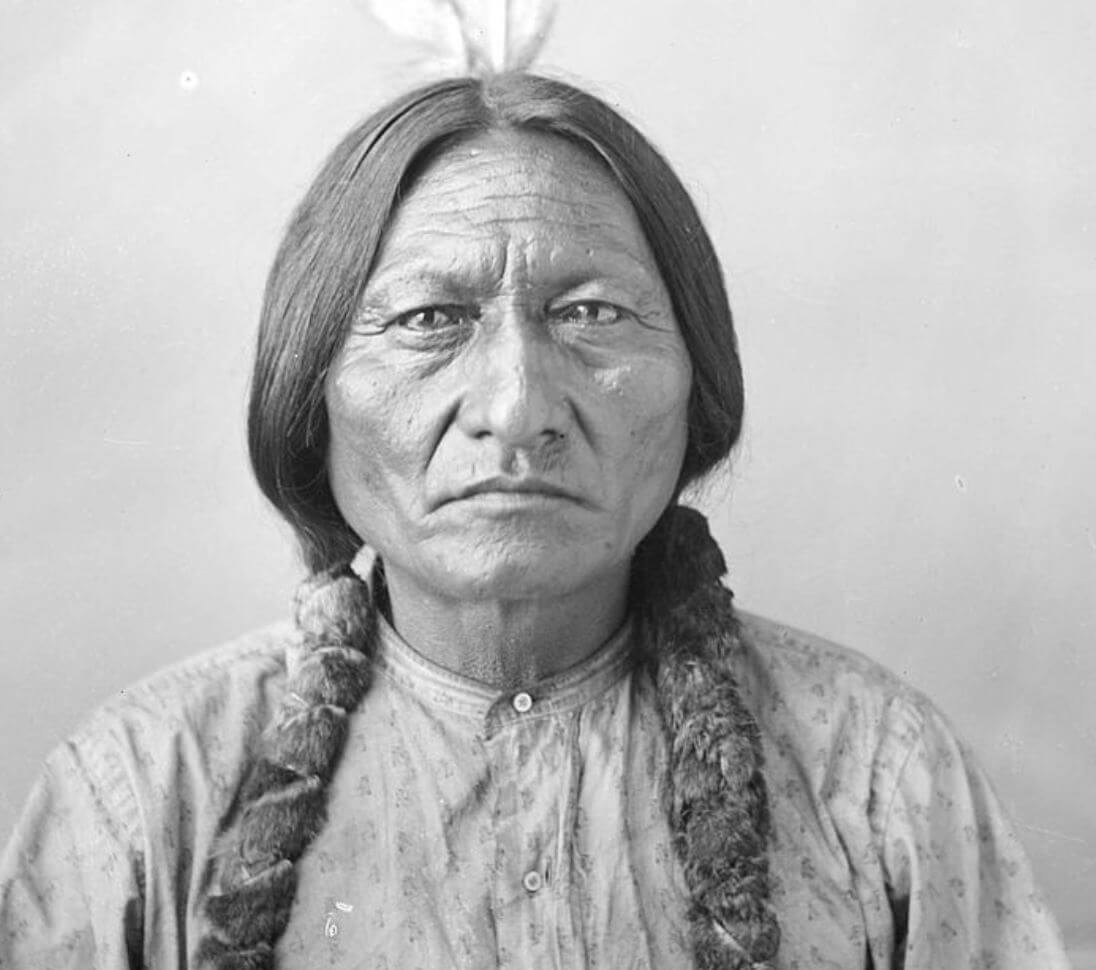

15 décembre 1890 : mort du chef indien et résistant Sitting Bull (Dakota).

Sitting Bull ou Taureau assis ou Bison qui s’assoit, né vers 1831 dans l’actuel Dakota du Sud et mort le dans la réserve indienne de Standing Rock, est un chef de tribu et médecin des Lakotas Hunkpapas (Sioux). Il est l’un des principaux Amérindiens résistants face à l’armée américaine, notable pour son rôle dans les guerres indiennes et très particulièrement la bataille de Little Bighorn du où il affronte le général Custer.

***

En 1868, il est l’un des rares chefs sioux à ne pas signer le traité de Fort Laramie. Ce traité fut signé par la majorité des chefs sioux après la victoire de Red Cloud sur la piste Bozeman : il promettait aux Sioux leurs territoires sacrés des Black Hills mais entraînait la perte de la majeure partie de leurs terrains de chasse et une dépendance aux rations alimentaires distribuées par le gouvernement américain. Après la rupture du traité par les États-Unis à la suite de la découverte d’or dans les Black Hills, Sitting Bull dirige le soulèvement sioux. Il est rejoint par des tribus cheyennes et, ensemble (1 500 guerriers et 4 500 civils), ils défont et tuent Custer à la bataille de Little Bighorn le , 268 hommes sont tués, y compris Custer. Sitting Bull ne participe pas lui-même à la bataille car il est homme-médecine, mais confie le commandement à ses chefs de guerre Crazy Horse, Gall et autres.

Poursuivi par l’armée américaine, il est forcé de s’enfuir au Canada (à Lebret (en), dans la province de la Saskatchewan, plus précisément à la Montagne des Bois). Le détachement de la Police montée du Nord-Ouest de Fort Walsh les protège, lui et ses hommes, des troupes américaines. Le super-intendant James Morrow Walsh se bâtit une réputation de justice et de gardien de la paix auprès de Sitting Bull et des Lakota. Il les aide à échapper à la vengeance des troupes américaines et à survivre à la disparition des bisons.

Sitting Bull se lia d’amitié avec le négociant Jean-Louis Légaré (en), qui aida son peuple à se nourrir et se loger durant tout leur séjour. C’est aussi lui qui a convaincu Sitting Bull de retourner aux États-Unis lors des négociations entre le gouvernement du Canada, les chefs sioux et les troupes américaines.

En 1880, il refuse de se rendre à une délégation américaine venue l’y rencontrer. Sitting Bull et son peuple se rendent en 1881 à Fort Buford (Dakota du Sud). Après deux années d’emprisonnement à Fort Randall, il est conduit à la réserve de Great River.

En 1880, il refuse de se rendre à une délégation américaine venue l’y rencontrer. Sitting Bull et son peuple se rendent en 1881 à Fort Buford (Dakota du Sud). Après deux années d’emprisonnement à Fort Randall, il est conduit à la réserve de Great River.

Il participe au Wild West Show de Buffalo Bill en 1885 aux États-Unis et au Canada, il ne sera pas autorisé à se rendre en Europe, puis il passe les dernières années de sa vie dans la réserve indienne de Standing Rock.

En 1889 et en 1890, la danse des Esprits se répand sur les réserves sioux. Sitting Bull soutient les danseurs. En décembre, les Américains chargent Buffalo Bill d’un message visant à ordonner l’arrestation de Sitting Bull. Cependant, Buffalo Bill arrive saoul à la réserve et l’opération est retardée. Le , au matin, 43 policiers indiens, agissant sous les ordres du gouvernement américain, encerclent sa maison. L’un d’eux entre, le réveille et lui ordonne de le suivre. Sitting Bull accepte mais s’habille auparavant, s’arme d’un revolver qu’il cache dans ses vêtements et réveille ses femmes. La police indienne avait l’intention d’agir vite pour ne pas provoquer d’émeute. C’est alors que le fils de Sitting Bull, Crow Foot, le traite de lâche et l’encourage à résister. D’autres membres de la réserve accourent. Sitting Bull se débat et le policier placé derrière lui tire une balle dans la nuque. Sitting Bull est tué par Bull Head, lui-même tué par Catch the Bear. Outre Sitting Bull et son fils, sept partisans et cinq policiers perdront la vie ce jour-là. Seule l’arrivée de la cavalerie sauve la police indienne de l’extermination.

15 décembre 1912 : naissance d’Henry Fournier-Foch, surnommé « Tovaritch Kapitaine Foch ».

Petit-fils du maréchal Foch, il intègre l’école de Saint-Cyr dans la promotion Bournazel (1932-34). Il participe à la Seconde Guerre mondiale en tant que capitaine d’une compagnie de chars. Fait prisonnier en 1940, il est emmené dans un Oflag allemand en Poméranie. Il parvient à s’échapper en 1945 et à rejoindre les lignes soviétiques, leur livrant des informations importantes sur les emplacements de canons ennemis à Pyrzyce. Les Soviétiques remportent aisément la bataille qui suit dans le cadre de l’offensive de Poméranie orientale.

Petit-fils du maréchal Foch, il intègre l’école de Saint-Cyr dans la promotion Bournazel (1932-34). Il participe à la Seconde Guerre mondiale en tant que capitaine d’une compagnie de chars. Fait prisonnier en 1940, il est emmené dans un Oflag allemand en Poméranie. Il parvient à s’échapper en 1945 et à rejoindre les lignes soviétiques, leur livrant des informations importantes sur les emplacements de canons ennemis à Pyrzyce. Les Soviétiques remportent aisément la bataille qui suit dans le cadre de l’offensive de Poméranie orientale.

Il intègre l’Armée rouge sous le nom de « Tovaritch Kapitaine Foch » et reçoit plusieurs décorations soviétiques au cours de sa carrière atypique. Il finit podpolkovnik (lieutenant-colonel), soit le grade le plus élevé pour un militaire français dans l’Armée Rouge. Il est chargé de rassembler les Français présents (prisonniers de guerre, travailleurs du STO, déportés des camps de concentration, malgré-nous alsaciens et engagés volontaires de la division Charlemagne). Il organise ainsi le rapatriement d’environ 10 000 Français après la fin du conflit et rentre en France en juillet 1945.

Il poursuit ensuite sa carrière militaire dans l’armée française, atteignant le grade de colonel. Il est arrêté en 1963 pour ses liens avec l’OAS, alors qu’il était à la tête du centre d’instruction du 5e régiment d’infanterie, et condamné à cinq ans de prison avec sursis. Il est libéré après quelques mois de détention à la Prison de la Santé mais doit quitter l’Armée. Il meurt le 16 janvier 2006 (93 ans).

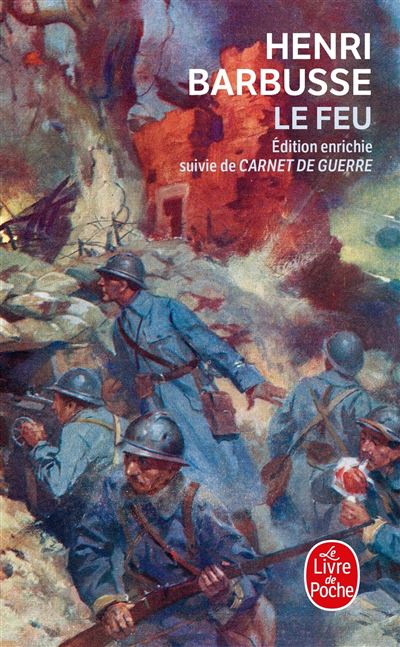

15 décembre 1916 : Henri Barbusse lauréat du Goncourt.

En 1914, alors âgé de 41 ans, malgré des problèmes pulmonaires et ses positions pacifistes d’avant-guerre, il s’engage volontairement dans l’infanterie et réussit à rejoindre les troupes combattantes en au 231e régiment d’infanterie avec lequel il participe aux combats en première ligne jusqu’en 1916. Il est souvent malade mais retourne au front à chaque fois pour quelques mois. Le , il est décoré de la croix de guerre avec citation. Il est finalement réformé le 1er.

En 1914, alors âgé de 41 ans, malgré des problèmes pulmonaires et ses positions pacifistes d’avant-guerre, il s’engage volontairement dans l’infanterie et réussit à rejoindre les troupes combattantes en au 231e régiment d’infanterie avec lequel il participe aux combats en première ligne jusqu’en 1916. Il est souvent malade mais retourne au front à chaque fois pour quelques mois. Le , il est décoré de la croix de guerre avec citation. Il est finalement réformé le 1er.

La postérité se souviendra surtout du roman qu’il écrivit sur cette expérience Le Feu, prix Goncourt , récit sur la Première Guerre mondiale dont le réalisme souleva les protestations du public de l’arrière autant que l’enthousiasme de ses camarades de combat. Il paraît sous forme de feuilleton dans le quotidien L’Œuvre à partir du , puis intégralement à la fin de aux éditions Flammarion. En , Barbusse fonde avec Raymond Lefebvre, Paul Vaillant-Couturier et l’ouvrier ajusteur Georges Bruyère l’Association républicaine des anciens combattants (ARAC).

15 décembre 1938 : mort accidentelle de l’aviateur soviétique Valeri Pavlovitch Tchkalov.

Valeri Pavlovitch Tchkalov, est un aviateur soviétique, né le à Vassiliovo, dans le gouvernement de Nijni Novgorod (Empire russe) et mort accidentellement le à Moscou (Union soviétique). Après avoir réalisé un vol sans escale au-dessus du pôle Nord, il fut distingué par le titre de Héros de l’Union soviétique.

***

Après avoir reçu une formation dans plusieurs écoles de pilotage, Tchkalov devint en 1930 pilote d’essai à l’Institut de recherche scientifique des forces aériennes et à partir de 1933 dans une usine aéronautique de Moscou. Dès 1931, il fit avec d’autres pilotes des essais de « décollage » à partir d’avions porte-avions. Ceci consistait à fixer sur la voilure d’un bombardier lourd (TB-1) des chasseurs (I-4) largués ensuite en vol (avion gigogne).

Après avoir reçu une formation dans plusieurs écoles de pilotage, Tchkalov devint en 1930 pilote d’essai à l’Institut de recherche scientifique des forces aériennes et à partir de 1933 dans une usine aéronautique de Moscou. Dès 1931, il fit avec d’autres pilotes des essais de « décollage » à partir d’avions porte-avions. Ceci consistait à fixer sur la voilure d’un bombardier lourd (TB-1) des chasseurs (I-4) largués ensuite en vol (avion gigogne).

Tchkalov se distingua comme un excellent pilote de voltige aérienne. Il testa environ 70 modèles d’avions différents, coopérant étroitement au niveau de leur conception et de leur production.

Du 20 au , il accomplit avec Gueorgui Baïdoukov et Alexandre Beliakov un vol sans escale Moscou-Petropavlosk (presqu’île de Kamtchatka) à bord d’un ANT-25, franchissant une distance de 9 374 km en 56 h 20 min. Au cours du vol de retour, ils franchirent 7 670 km en 48 h 25 min. Les aviateurs furent décorés le de la médaille de Héros de l’Union soviétique. Le même équipage réalisa entre le 18 et le un vol sans escale de Moscou à Vancouver près de Portland aux États-Unis d’Amérique en passant au-dessus du pôle Nord, franchissant une distance de 12 000 km (8 000 km en ligne droite) dans des conditions météo épouvantables en 65 h 25 min, établissant ainsi un nouveau record de vol longue distance sans escale.

Tchkalov trouva la mort le au cours des essais en vol d’un nouveau type de chasseur, le Polikarpov I-180. Selon Gueorgui Baïdoukov, le bureau d’études Polikarpov avait délibérément fourni un avion non conforme pour les tests afin de respecter les délais imposés. Par ailleurs, des membres de la famille affirment que l’avion avait été saboté sur ordre de Staline, car Tchkalov avait ouvertement pris la défense des victimes des Grandes Purges.

Valeri Tchkalov est inhumé dans la nécropole du mur du Kremlin.

15 décembre 1948 : Zoé fonctionne (Fort de Chatillon).

La première pile atomique française entre en fonction et est inaugurée par le Président de la République Vincent Auriol. ZOE = Z comme zéro (puissance très faible, inférieure à celle consommée par ses accessoires) ; O pour oxyde d’uranium ; E pour eau lourde.

La pile ZOE est constituée de 1 950 kg d’oxyde d’uranium plongés dans cinq tonnes d’eau lourde. Le tout est contenu dans une cuve d’aluminium de 1,81 m de diamètre et 2,35 m de haut, entourée d’un mur de graphite de 90 cm d’épaisseur. Ce graphite très pur, dit de qualité nucléaire, est entouré d’une enceinte en béton de 1,5 mètre d’épaisseur destinée à absorber les rayonnements. Le refroidissement de cette pile de puissance très faible est assuré simplement par la convection de l’eau lourde dans la cuve et par une circulation forcée d’air autour de la cuve. Plus tard, un système de circulation de l’eau lourde autorisera une montée en puissance jusqu’à 150 kW.

Les missions de ZOE

- Permettre l’étude du mécanisme des réactions nucléaires ;

- Produire des radioéléments pour la recherche ;

- Produire les premiers milligrammes de plutonium ;

- Préparer la pile suivante, qui sera alimentée à l’uranium métallique.

Mais d’ores et déjà, Frédéric Joliot-Curie avait assigné au CEA son objectif le plus lointain : la construction d’une pile d’une puissance de 100 000 kW. ZOE n’était que le commencement des réalisations inscrites dès 1939 dans les brevets d’Halban, Joliot et Kowarski.

15 décembre 1991 : mort de Vassili Grigorievitch Zaïtsev, tireur de précision soviétique.

Vassili Grigorievitch Zaïtsev ; né le à Ieleniskoï et mort le à Kiev, est un tireur d’élite soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale qui tua 225 soldats et officiers de la Wehrmacht et de ses alliés entre le 10 novembre et le pendant la bataille de Stalingrad.

***

Vassili Zaïtsev est né à Ieleniskoï à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Magnitogorsk (région de Tcheliabinsk) dans une famille de paysans. Étudiant dans une école de construction à Magnitogorsk, il intègre la marine soviétique en 1936 où il se spécialise dans la gestion. Affecté à la 284e division de fusiliers de Sibérie, il est sous-lieutenant de l’Armée rouge lorsqu’il traverse la Volga le . C’est son propre commandant de régiment, le commandant Metelev, qui lui offre son fusil, un Mosin-Nagant, une arme qui va le faire entrer dans la légende.

Vassili Zaïtsev est né à Ieleniskoï à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Magnitogorsk (région de Tcheliabinsk) dans une famille de paysans. Étudiant dans une école de construction à Magnitogorsk, il intègre la marine soviétique en 1936 où il se spécialise dans la gestion. Affecté à la 284e division de fusiliers de Sibérie, il est sous-lieutenant de l’Armée rouge lorsqu’il traverse la Volga le . C’est son propre commandant de régiment, le commandant Metelev, qui lui offre son fusil, un Mosin-Nagant, une arme qui va le faire entrer dans la légende.

On trouve mention de son nom dans les Carnets de guerre de Vassili Grossman, qui rapporte une histoire inédite, la censure soviétique s’étant probablement emparé de son histoire. Grossman y raconte que Vassili Zaïtsev aurait été condamné à mort pour avoir abattu un pilote de chasse allemand dont l’avion venait de s’écraser. Zaïtsev aurait ainsi abattu un potentiel informateur. Il aurait cependant été gracié et réintégré dans sa division pour son talent : du au , il aurait ainsi abattu 225 officiers et soldats allemands, parmi lesquels onze tireurs d’élite. Blessé très grièvement aux yeux après avoir sauté sur une mine en , il ne dut le fait de conserver la vue qu’à sa notoriété qui lui permit d’être soigné par l’un des meilleurs médecins de Moscou, le professeur Vladimir Filatov.

Zaïtsev retourna au front et finit la guerre sur le Dniestr avec le grade de capitaine. Il rédigea ensuite deux manuels sur sa spécialité. Sa méthode, dite « chasse par six », est encore enseignée de nos jours. Il s’agit de couvrir un point par le feu croisé de trois binômes de tireurs-observateurs. Dans une interview qu’il donna en 1960, il affirme ne pas avoir entendu d’histoire spécifique sur un tireur d’élite allemand envoyé à Stalingrad pour l’éliminer personnellement.

Après la guerre, il travailla comme directeur d’une usine de constructions mécaniques à Kiev.

Avant le , Vassili Zaïtsev avait déjà tué trente-deux soldats de l’Axe avec son fusil Mosin-Nagant ordinaire. On estime à vingt-huit le nombre de tireurs d’élite qu’il a entraînés. Ceux-ci tuèrent plus de 3 000 soldats ennemis. Certaines sources indiquent que la performance de Zaïtsev n’était pas unique et qu’un autre soldat soviétique, seulement identifié sous le nom de « Zikan », tua lui 224 soldats allemands avant le .

Selon le livre Stalingrad de l’historien anglais Antony Beevor, des sources soviétiques déclarèrent que les Allemands firent venir le chef de leur école de tireurs d’élite, le major Heinz Thorvald, pour l’arrêter. Après une traque de plusieurs jours, Zaïtsev repéra son adversaire se cachant sous un morceau de tôles ondulées et tira. Ce duel supposé est dépeint dans le film Stalingrad, réalisé par Jean-Jacques Annaud en 2001. Le viseur télescopique du fusil de Thorvald, prétendument le trophée le plus prisé de Zaïtsev, est toujours exhibé dans le musée central des forces armées, à Moscou. Cependant, l’histoire entière demeure essentiellement non confirmée. Zaitsev indique dans ses mémoires qu’un duel de trois jours a eu lieu et que le sniper qu’il a tué était le directeur d’une école de snipers près de Berlin; cependant Antony Beevor établit que les archives du ministère de la Défense de la fédération de Russie contredisent cela et que le duel a été inventé par la Propagande soviétique.

Zaïtsev mourut à l’âge de 76 ans à Kiev. Sa tombe se trouve à Volgograd, sur le Kourgane Mamaïev, au pied de la Statue de la Mère-Patrie.