17 juillet 1134 : bataille de Fraga.

Après plusieurs succès remportés sur les Almoravides, le roi Alphonse le Batailleur mena un long siège devant la localité de Fraga, mais ses habitants résistèrent et demandèrent l’aide des Almoravides qui vinrent et battirent les forces aragonaises. Cette victoire est la dernière remportée par les Almoravides dans la péninsule Ibérique.

Après plusieurs succès remportés sur les Almoravides, le roi Alphonse le Batailleur mena un long siège devant la localité de Fraga, mais ses habitants résistèrent et demandèrent l’aide des Almoravides qui vinrent et battirent les forces aragonaises. Cette victoire est la dernière remportée par les Almoravides dans la péninsule Ibérique.

La bataille de Fraga entraîne l’interruption temporaire des efforts aragonais dans la Reconquista.

Les forces chrétiennes y subissent de lourdes pertes, incluant la mort de seigneurs occitans comme Aymeri II de Narbonne et Centulle VI de Béarn. L’évêque de Lescar Guy de Lons est fait prisonnier.

Alphonse 1er lui-même, peut-être grièvement blessé lors de la bataille, meurt peu après, le .

17 juillet 1203 : siège de Constantinople (4e croisade).

Le siège de Constantinople de 1203 s’inscrit dans le contexte de la quatrième croisade, un mouvement lancé par le pape Innocent III et qui vise à soutenir les États latins d’Orient, de plus en plus en difficultés face aux forces arabo-musulmanes. Rapidement, c’est Boniface de Montferrat qui prend la tête de cette croisade et l’objectif est l’Egypte, siège du Sultanat ayyoubide. Néanmoins, pour disposer de navires suffisants pour s’y rendre, les Croisés doivent faire appel à la république de Venise, alors dirigée par Enrico Dandolo, qui exige un prix élevé. Les Croisés ne peuvent rassembler la somme demandée et acceptent de se mettre au service de la république italienne, qui cherche à reprendre le contrôle de la cité de Zara en Dalmatie. Les Croisés parviennent à reprendre la ville en novembre 1202. Néanmoins, l’ensemble du coût du transport n’est pas payé. Plus encore, les Croisés sont accompagnés d’Alexis Ange, le fils de l’ancien empereur byzantin Isaac II Ange, renversé en 1195 par son frère, Alexis III Ange et emprisonné depuis.

Alexis Ange, le fils d’Isaac II, est parvenu à s’échapper en 1201 et sollicite divers soutiens en Italie puis au sein du Saint-Empire romain germanique, pour récupérer le trône de son père. Il n’hésite pas à avancer diverses promesses, notamment de substantiels soutiens monétaires et logistiques, la mise à disposition d’un contingent pour accompagner la croisade et l’union des églises, rompue depuis le schisme de 1054. Les tensions sont alors fortes entre l’Empire byzantin et les Croisés, après plusieurs décennies d’incompréhensions autour des croisades. Déjà, le passage de la troisième croisade en 1188-1189 est proche de virer à la guerre ouverte quand les forces de Frédéric Ier Barberousse pénètrent en terres byzantines.

Alexis Ange, le fils d’Isaac II, est parvenu à s’échapper en 1201 et sollicite divers soutiens en Italie puis au sein du Saint-Empire romain germanique, pour récupérer le trône de son père. Il n’hésite pas à avancer diverses promesses, notamment de substantiels soutiens monétaires et logistiques, la mise à disposition d’un contingent pour accompagner la croisade et l’union des églises, rompue depuis le schisme de 1054. Les tensions sont alors fortes entre l’Empire byzantin et les Croisés, après plusieurs décennies d’incompréhensions autour des croisades. Déjà, le passage de la troisième croisade en 1188-1189 est proche de virer à la guerre ouverte quand les forces de Frédéric Ier Barberousse pénètrent en terres byzantines.

Face au besoin d’argent et de soutiens, tant militaires que logistiques, les Croisés acceptent, non sans réticences chez certains, à soutenir le projet de s’attaquer à Constantinople pour déposer Alexis III Ange et installer sur le trône un candidat qui leur est acquis. Alexis Ange débarque près de Dyrrachium où il obtient un soutien chaleureux des élites locales et fait marche vers Constantinople, espérant profiter de l’impopularité d’Alexis III Ange, notamment au sein de la capitale. De leur côté, les Croisés partent de Corfou et contournant le Péloponnèse pour pénétrer en force dans la mer de Marmara et débarquer à Chalcédoine, en face de Constantinople.

Du côté des Byzantins, Alexis III dispose encore de troupes substantielles à sa disposition, malgré les nombreuses crises qu’a connu l’Empire depuis la mort de Manuel 1er. En revanche, la marine byzantine est dans un état délabré et seule une vingtaine de navires peut être rassemblée. En effet, ces dernières années, l’Empire n’entretient plus sa marine et le mégaduc, Michel Stryphnos, est connu pour détourner les fonds destinés aux navires, voire à vendre ces derniers ou leur équipement. De ce fait, l’une des principales défenses de Constantinople n’est pas en mesure d’intervenir, alors même que la cité est majoritairement entourée par les eaux.

Les forces terrestres sont dans un meilleur état, même s’il n’est pas exclu que les effectifs de l’armée déclinent depuis quelques années. Malgré tout, plusieurs milliers d’hommes composent la garnison de la cité impériale, composée notamment de la prestigieuse garde varangienne, une unité d’élite. De surcroît, la cité est protégée par des remparts très solides, en particulier du côté terrestre où la muraille de Théodose est une double rangée de fortifications particulièrement imposante. Néanmoins, les murs maritimes, notamment du côté de la corne d’Or, sont plus fragiles. La défense de cette baie profonde est assurée par une chaîne qui en barre l’entrée entre Constantinople et Galata, où une tour comprend une forte garnison.

Pour prendre la ville par la force, les premiers croisés sont arrivés par le Bosphore ; près de 200 navires, ainsi que les transports de chevaux s’engagent à travers l’étroit détroit, où Alexis III aligne l’armée byzantine en formation de bataille le long de la côte, au nord de la banlieue de Galata. Les chevaliers croisés chargent directement en sortant de leurs navires, et l’armée byzantine fuit vers le sud. Les croisés continuent au sud, et attaquent l’ancienne tour de Galata, qui tient une des deux extrémités de la chaîne qui bloque l’accès à la Corne d’Or. Tandis qu’ils assiègent l’ancienne tour de Galata, les Grecs contre-attaquent avec un certain succès au départ. Toutefois, les croisés reprennent le dessus et les Grecs se retirent dans l’ancienne tour de Galata. Les croisés les forcent à se rendre. La Corne d’Or est dès lors ouverte aux croisés et la flotte vénitienne y pénètre.

Le , les croisés prennent position en face du palais des Blachernes à l’extrémité nord-ouest de la ville. Ils commencent le siège sérieusement le , avec quatre divisions attaquant les murs côté terre, tandis que la flotte vénitienne attaque les murs donnant sur la Corne d’Or. Les Vénitiens prennent une partie du mur côté mer sur environ 25 tours, tandis que la garde des Varègues combat les croisés sur les murs côté terre. Les Varègues se déplacent pour répondre à la nouvelle menace. Les Vénitiens reculent dans la fumée de l’incendie qui détruit quelque 120 hectares de la ville.

Alexis III effectue alors une sortie par la porte de Saint-Romain avec 17 divisions, surpassant largement par le nombre les croisés. Son armée compte en effet environ 8 500 hommes, face aux 7 divisions des croisés (environ 3 500 hommes) ; les Vénitiens abandonnent alors la partie des remparts qu’ils occupaient pour prêter main-forte aux croisés. Cependant l’armée byzantine retourne dans la ville sans combattre, pour un motif inconnu. Bien que l’assaut ait été repoussé, la retraite et l’incendie ont un effet moral dévastateur qui pousse les citoyens de Constantinople à se retourner contre Alexis III, lequel prend la fuite. Le feu destructeur laisse 20 000 personnes sans-abri. Le prince Alexis est intronisé sous le nom d’Alexis IV comme coempereur avec son père aveugle, Isaac II.

Alexis III a réussi à s’enfuir avec 1 000 livres d’or et quelques bijoux de prix, laissant l’empire à court de fonds. Alexis IV se rend compte que ses promesses sont difficiles à tenir, au point que le jeune coempereur doit ordonner la destruction et la fonte de précieuses icônes romaines et byzantines afin d’en extraire l’or et l’argent. Malgré cet effort il ne peut récolter que 100 000 marcs d’argent. Aux yeux de tous les Grecs c’est un terrible signe de désespoir et de faiblesse qui mérite un châtiment de Dieu. L’historien byzantin Nicétas Choniatès a caractérisé cela comme « le tournant vers le déclin de l’État romain ».

Ainsi, Alexis IV doit faire face à la montée de la haine des citoyens de Constantinople envers les « Latins » et vice-versa. Le coempereur sollicite une prorogation du contrat des croisés à son service pour une période de six mois expirant en avril 1204. Il mène au cours de l’été 1203 les quelque 6 000 hommes de l’armée des croisés contre son rival Alexis III réfugié à Andrinople. Des rixes opposent cependant dans Constantinople les communautés grecque et latine. En , en représailles d’une attaque contre les quartiers pisan, amalfitain et vénitien, des Latins attaquent une mosquée défendue par une alliance de musulmans et de l’opposition grecque ; au cours des combats, des Latins allument un incendie qui détruit une grande partie de la ville.

L’opposition à Alexis IV s’accroit et, fin , l’un de ses courtisans, Alexis Doukas (surnommé « Murtzuphlos » en raison de ses épais sourcils), le renverse et l’étrangle. Il s’empare du trône sous le nom d’Alexis V. Isaac II meurt peu après, probablement de cause naturelle.

Les croisés et les Vénitiens, outrés de l’assassinat de leur allié, exigent d’Alexis V qu’il honore le contrat qu’Alexis IV avait conclu avec eux. Lorsque l’empereur byzantin s’y refuse, les croisés ré-attaquent la ville.

Le second siège, décisif, commence.

17 juillet 1429 : Charles VII devient roi de France à Reims.

Charles VII, dit « le Victorieux » ou « le Bien Servi », né à l’hôtel Saint-Pol à Paris le et mort au château de Mehun-sur-Yèvre, résidence royale située à Mehun-sur-Yèvre, entre Bourges et Vierzon, le , est roi de France de 1422 à 1461. Il est le cinquième roi de la branche dite de Valois de la dynastie capétienne.

Charles VII est le fils de Charles VI et d’Isabeau de Bavière. Roi indissociable de l’épopée de Jeanne d’Arc, il réussit, au cours d’un long règne de près de quarante ans, presque aussi long que celui de son père et prédécesseur sur le trône (1380 – 1422), à renverser une situation compromise et finalement gagner la guerre de Cent Ans.

Charles VII est le fils de Charles VI et d’Isabeau de Bavière. Roi indissociable de l’épopée de Jeanne d’Arc, il réussit, au cours d’un long règne de près de quarante ans, presque aussi long que celui de son père et prédécesseur sur le trône (1380 – 1422), à renverser une situation compromise et finalement gagner la guerre de Cent Ans.

La faiblesse psychologique de son père, le roi Charles VI, le conduit à être placé sous tutelle depuis 1392, et les luttes pour le contrôle de la régence et du royaume dégénèrent en une véritable guerre civile à partir de 1407. Henri V d’Angleterre en profite pour pousser ses prétentions sur la Normandie, l’Aquitaine, et même le royaume de France tout entier, avec succès : il remporte notamment la bataille d’Azincourt (1415) et prend le dessus pour les années suivantes.

En 1418, Charles est comte de Ponthieu et dauphin, et il échappe à la capture (voire à la mort) lors de la prise du pouvoir par les Bourguignons à Paris. Il se réfugie à Bourges où il se proclame lui-même régent du royaume de France, au motif de l’indisponibilité de son père atteint de folie et tombé au pouvoir de Jean sans Peur, duc de Bourgogne. Charles négocie avec ce dernier mais lors d’une rencontre sur le pont de Montereau le , Jean est assassiné, les bourguignons accusent le dauphin malgré ses dénégations et Philippe le Bon, fils de Jean sans Peur et nouveau duc de Bourgogne, fait alliance avec les Anglais.

Cette alliance aboutit le au traité de Troyes, qui, à l’instigation du nouveau duc de Bourgogne et avec la complicité de la reine Isabeau de Bavière (mère de Charles), déshérite le dauphin Charles et désigne comme régent du royaume et prochain successeur du roi de France Charles VI le roi d’Angleterre Henri V, qui épouse le 2 juin la sœur de Charles, Catherine de Valois, fille de Charles VI et d’Isabeau. Henri V est donc quasiment assuré de l’emporter dans la guerre qui continue (car Charles et ses partisans ne cèdent pas), mais il meurt peu après avoir pris Meaux d’une maladie contractée pendant le siège, le .

À la mort de Charles VI deux mois plus tard, le , le parti plantagenêt revendique donc le titre de roi de France pour le fils de Henri V mais il n’a que dix mois et ne peut être sacré. Charles qui ne reconnait pas le traité de Troyes se proclame roi de France sous le nom de Charles VII, le , en la cathédrale de Bourges.

Charles VII devient le souverain d’un royaume toujours en proie à la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, soutenus par les premiers mais contesté par les seconds alliés aux anglais. Il ne tient quasiment rien au nord de la Loire et, replié dans son duché de Berry, il est surnommé par dérision « roi de Bourges » par ses ennemis. Sa légitimité et sa situation militaire s’arrangent nettement grâce à l’intervention de Jeanne d’Arc. Celle-ci participe à la levée du siège d’Orléans en mai 1429, dirige la campagne de la Loire culminant à la victoire décisive de Patay et enfin conduit Charles VII vers Reims, à travers des territoires bourguignons, pour y être sacré le .

La capture de Jeanne et sa mort le n’interrompent pas les succès de Charles, qui réussit à mettre fin à la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons en concluant avec le duc de Bourgogne Philippe le Bon le traité d’Arras de 1435.

Charles VII s’emploie à restaurer l’autorité royale en s’affirmant comme le gardien des droits de l’Église de France par la Pragmatique Sanction de Bourges en 1438, et en brisant la révolte des grands féodaux lors de la Praguerie de 1440. Il tente également de rétablir l’économie grâce à l’aide de son grand argentier Jacques Cœur.

L’armée royale est réorganisée par la création des compagnies d’ordonnance le , donnant naissance à l’armée française permanente. Charles VII peut ainsi se consacrer à la guerre contre les Anglais, achevant à terme de les chasser du royaume par la victoire finale de Castillon, en 1453, qui clôt militairement la guerre de Cent Ans.

Souvent critiqué par la postérité pour avoir censément ralenti la reconquête du royaume, relancée notamment par Jeanne d’Arc, et pour avoir abandonné celle-ci à son sort, le roi cautionne néanmoins en 1456 le procès en nullité de la condamnation de la Pucelle, qui la lave solennellement de toute accusation d’hérésie.

17 juillet 1453 : bataille de Castillon clôturant la guerre de Cent Ans.

La bataille de Castillon eut lieu le à Castillon, entre les armées d’Henri vi d’Angleterre et celles de Charles VII de France. Cette dernière bataille de la guerre de Cent Ans se conclut par une victoire décisive pour les Français. Elle marque aussi la première utilisation massive dans une bataille de l’artillerie de campagne créée par les frères Gaspard et Jean Bureau.

La bataille de Castillon eut lieu le à Castillon, entre les armées d’Henri vi d’Angleterre et celles de Charles VII de France. Cette dernière bataille de la guerre de Cent Ans se conclut par une victoire décisive pour les Français. Elle marque aussi la première utilisation massive dans une bataille de l’artillerie de campagne créée par les frères Gaspard et Jean Bureau.

Cette ultime bataille, qui clôt la guerre de Cent Ans, voit la victoire incontestable de la cavalerie et de l’artillerie sur l’ennemi héréditaire, mettant ainsi un terme définitif à la suprématie de l’archerie anglaise.

Bien que cet affrontement soit d’une importance capitale peu de recherches historiques ont été réalisées sur celui-ci. En effet, d’étranges circonstances font que les historiens médiévistes sont plus intéressés par l’étude des défaites françaises comme Crécy ou Azincourt notamment.

C’est pourquoi cet ouvrage remet à l’honneur les hommes et les combattants qui ont fait la gloire de cette armée française née des ordonnances de Louppy-le-Châtel (1445) et de Montils-lès-Tours (1448), instaurant les fameuses compagnies d’ordonnances et de franc-archers.

De cette manière, un embryon d’armée nationale soldée par l’Etat voit le jour. Pour mettre en place ces compagnies, Charles VII s’est inspiré des réformes qui ont été préalablement mises en place au sein du duché de Bretagne, un fait qui est bien souvent peu mentionné.

Ainsi le livre remet en perspectives les composantes de l’armée ducale bretonne et de l’armée française qui combattent ensemble à la fin de la guerre de Cent Ans pour bouter l’Anglais hors du royaume de France.

C’est également des compagnies d’ordonnances bretonnes qui viennent épauler les Français à Castillon. Dans le domaine militaire, l’apport du duché de Bretagne à la couronne capétienne est en effet considérable tout au long de la guerre. Beaucoup de nobles bretons deviennent illustres tels que Du Guesclin, Beaumanoir, Penthièvre, de Richemont, ou encore un certain Giraud de Samain présent à Castillon en tant que canonnier.

Le rôle et l’utilisation de l’artillerie sont également détaillés avec un descriptif des diverses pièces qui ont été présentes à la bataille de Castillon, telle que la couleuvrine à main, en passant par le ribaudequin ou encore la fameuse bombarde.

Il convenait également de sortir de l’oubli des grands chefs de l’histoire de France à savoir Jean de Bueil, le maréchal de Lohéac, Jacques de Chabannes et bien entendu les inénarrables frères Bureau. Ces hommes de guerre disposaient d’un palmarès militaire exceptionnel qu’il convenait de remettre sur le devant de la scène et qui se sont distingués de manière éclatante à la bataille de Castillon face à une armée anglaise dépassée.

Enfin, le livre est le fruit d’une enquête minutieuse aboutissant à une mise à jour importante quant au lieu des affrontements. À la lumière d’archives inédites et d’une investigation sur le terrain où se sont déroulés les combats, cet ouvrage offre une perspective nouvelle sur la bataille de Castillon. Preuves à l’appui, l’auteur réfute point par point la version établie par les historiens modernes et qui est reprise depuis plus d’un siècle.

En effet, les sources historiques ne mentionnent aucunement le lieu exact de la bataille. Les spécialistes se basent sur les déclarations de Léo Drouyn, un historien du milieu du XIXe siècle dont la thèse est malheureusement périmée au vu de ses incohérences et de la découverte de ces nouvelles sources. Il est en de même pour le mouvement des troupes qui après des recherches approfondies à Castillon même ne peut correspondre à la version établie par les historiens actuels.

Richement illustré en armes, armures, cartes, et blasons, l’ouvrage se veut le plus complet possible sur ces évènements marquants de la fin du Moyen Age.

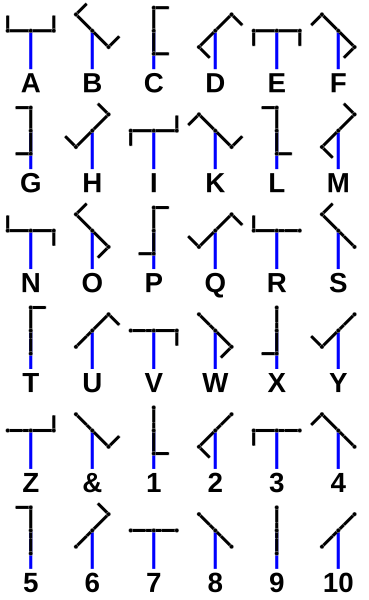

17 juillet 1794 : début des transmissions opérationnelles.

La veille, le comité de salut public a donné son autorisation pour que l’invention de Chappe serve à transmettre des nouvelles. Le tachygraphe, rebaptisé plus tard télégraphe, permet de transmettre par signaux optiques des informations à l’aide de tours espacées entre elles de 14 km. Le système sera plus tard électrifié. Un message peut dorénavant être transmis en 20 minutes, de Lille à Paris.

On distingue les signaux de correspondance et les signaux de régulation et de service.

- Les signaux de correspondance utilisent une position horizontale ou verticale du régulateur. De plus, la position oblique gauche du régulateur est utilisée pendant la composition des signaux de correspondance.

- Les signaux de régulation (urgence du message, absence, problème divers, brouillard…) utilisent uniquement la position oblique droite du régulateur.

Les signaux sont valides quand les petites ailes noires nommées indicateurs sont :

- repliées sur le régulateur ;

- ou forment un angle à 45° ou 90° avec le régulateur.

La position dans le prolongement du régulateur n’est mécaniquement pas possible. Elle a été abandonnée pour éviter confusion et ambiguïté avec la position repliée sur le régulateur.

Chaque indicateur pouvant prendre 7 positions par rapport au régulateur, ce dernier pouvant en prendre 2, cela nous donne 98 positions possibles (=7×7×2). Positions auxquelles on retire 6 signaux de service, ce qui laisse 92 signaux de correspondance pour former le message, ce qui en utilisant 2 signaux par mot ou expression, permet d’avoir un vocabulaire de 8 464 mots (=92×92).

Nuit du 16 au 17 juillet 1918 : massacre de la famille impériale russe sur ordre de Lénine.

L’assassinat de la famille impériale russe s’est produit lors de son exil à Ekaterinbourg dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, sur les ordres de Lénine. Le déroulement de l’assassinat des Romanov, et de celui de leurs compagnons d’exil, le Dr Evgueni Sergueïevitch Botkine, Anna Demidova, Alekseï Egorovitch Trupp et Ivan Kharitonov, a été établi par le juge d’instruction Nikolaï Sokolov, qui a enquêté sur place à compter de 1919 et publié une partie de son rapport en 1924. Ses conclusions ont été remises en cause par des recherches controversées, mais sont admises par la majorité des historiens et des scientifiques.

L’assassinat de la famille impériale russe s’est produit lors de son exil à Ekaterinbourg dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, sur les ordres de Lénine. Le déroulement de l’assassinat des Romanov, et de celui de leurs compagnons d’exil, le Dr Evgueni Sergueïevitch Botkine, Anna Demidova, Alekseï Egorovitch Trupp et Ivan Kharitonov, a été établi par le juge d’instruction Nikolaï Sokolov, qui a enquêté sur place à compter de 1919 et publié une partie de son rapport en 1924. Ses conclusions ont été remises en cause par des recherches controversées, mais sont admises par la majorité des historiens et des scientifiques.

- Nicolas II, tsar de Russie de 1894 à 1917 (né le ),

- Alexandra, tsarine (née le ),

- Olga (née le ),

- Tatiana (née le ),

- Maria (née le ) ,

- Anastasia (née le ), grandes duchesses de Russie,

- Alexis, tsarévitch (né le ).

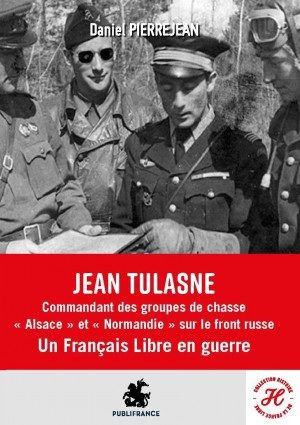

17 juillet 1943 : mort au combat du commandant Tulasne (Orel – actuelle Russie).

Jean Tulasne, né le à Nancy est un pilote de chasse français de la France libre, compagnon de la Libération. Il est tué au combat le , dans le ciel d’Orel, dans le Sud-Ouest de la Russie, lors de la bataille de Koursk, alors qu’il dirigeait le groupe de chasse Normandie-Niemen.

Il est le fils de François Tulasne, officier de cavalerie devenu aviateur à la fin de 1914 et mort lors d’une collision aérienne le dans l’Allier. Il fait ses études au Prytanée militaire de la Flèche.

Il est le fils de François Tulasne, officier de cavalerie devenu aviateur à la fin de 1914 et mort lors d’une collision aérienne le dans l’Allier. Il fait ses études au Prytanée militaire de la Flèche.

Il entre à Saint-Cyr en 1931, il en sort deux ans plus tard avec le grade de sous-lieutenant (promotion Tafilalet 1933). Ayant choisi l’aviation, il passe deux ans à l’École de l’Air de Versailles Villacoublay. Il obtient le brevet de pilote (n° 24430) le . Il est promu lieutenant le 1er et se voit affecter à un groupe de bombardement à Avord puis est muté à Dijon le dans la chasse (3e escadre de Dijon).

Il ne supporte pas l’armistice de 1940. Il est stationné à Rayak aux confins libano-syriens où il ronge son frein et n’a qu’une idée, rejoindre la France libre. Il est rendu responsable de la désertion de trois de ses camarades, le lieutenant Péronne et les sous-officiers Coudray et Ballatore, partis fin juin rejoindre les Forces françaises libres. Il est d’abord interdit de vol puis autorisé à voler de nouveau mais sous surveillance, avec comme équipier l’adjudant-chef Amarger.

Le , il pilote un Morane 406 et décide de fausser compagnie à son équipier en simulant une panne de moteur dans les nuages et se mettant en vrille. Il atterrit à Lydda, près de Haïfa. Il s’engage dans la Royal Air Force. Il rejoindra la France libre et commandera le Groupe de chasse « Alsace » en Afrique. Yves Courrière résume en quelques mots : « il est chasseur-virtuose et commandant à 29 ans ».

Il se voit confier l’escadron de chasse 2/30 Normandie qui part représenter l’Armée française sur le front russe en novembre 1942. Il s’agit pour la France, au départ, d’une présence symbolique. Il est tué en combat aérien lors de la grande offensive soviétique sur Orel, dans le sud-ouest de la Russie lors de la bataille de Koursk en juillet 1943. Son camarade de Saint-Cyr, ami et adjoint, Pierre Pouyade, prend sa succession à la tête du Normandie.

Trois jours plus tôt, l’escadron avait fêté sobrement la fête nationale marquée par un bref ordre du jour du commandant, dans une clairière d’un bois de bouleaux, avec comme musique de fond le fracas de la bataille.

« Le 17 juillet 1943, une première sortie s’effectue à 5 h 10. Tulasne mène dix Yak, des avions de chasse soviétiques, en protection de Pe-2 qui vont bombarder la gare de Biela-Berega. Tulasne attaque un Messerschmitt Bf 110 sans résultat. Le commandant sort une nouvelle fois à 17 h 10 à la tête de neuf Yak pour escorter des Sturmovik dans le secteur de Znamenskaïa. Les Fw 190 allemands sont là aussi, nombreux. Un combat général s’engage. Le lieutenant Didier Béguin est blessé à la jambe, l’aspirant Firmin Vermeil est abattu et Tulasne disparaît à jamais de la vue de Pierre Pouyade. Au cours de la campagne sur le front, le commandant Tulasne a effectué 89 heures 35 de vol dont 65 heures 55 de guerre en 53 missions. » — Yves Donjon.

« Le 17 juillet 1943, une première sortie s’effectue à 5 h 10. Tulasne mène dix Yak, des avions de chasse soviétiques, en protection de Pe-2 qui vont bombarder la gare de Biela-Berega. Tulasne attaque un Messerschmitt Bf 110 sans résultat. Le commandant sort une nouvelle fois à 17 h 10 à la tête de neuf Yak pour escorter des Sturmovik dans le secteur de Znamenskaïa. Les Fw 190 allemands sont là aussi, nombreux. Un combat général s’engage. Le lieutenant Didier Béguin est blessé à la jambe, l’aspirant Firmin Vermeil est abattu et Tulasne disparaît à jamais de la vue de Pierre Pouyade. Au cours de la campagne sur le front, le commandant Tulasne a effectué 89 heures 35 de vol dont 65 heures 55 de guerre en 53 missions. » — Yves Donjon.

Le commandant Tulasne a disparu avec son équipier Firmin Vermeil au milieu de trente FW 190 allemands. Ce soir du , six morts sont à déplorer en quatre jours.

17 juillet 1945 : début de la conférence de Potsdam.

La conférence de Potsdam est une conférence organisée par trois des puissances alliées victorieuses de la Seconde Guerre mondiale pour fixer le sort des nations ennemies. Les États-Unis sont représentés par le président Harry Truman, l’URSS par le secrétaire général et dirigeant Joseph Staline et le Royaume-Uni par ses premiers ministres successifs Winston Churchill et Clement Attlee.

Elle a débuté le et s’est terminée le au château de Cecilienhof, près de Potsdam, dans la banlieue sud-ouest de Berlin (Potsdam avait été précédée des conférences interalliées de Téhéran en et de Yalta en ).

Le Japon continuant à combattre, cette conférence s’est déroulée avant même la fin de la guerre. Son but était de fixer le sort des puissances qui avaient été ou restaient ennemies des forces alliées. L’Allemagne avait capitulé depuis plus de deux mois, et la victoire était presque imminente sur le Japon qui venait de subir de lourdes pertes territoriales et militaires (le , un ultimatum est signifié à l’empire du Japon, au nom des États-Unis, du Royaume-Uni et de la république de Chine) et qui allait subir deux largages successifs d’une bombe nucléaire américaine (le sur Hiroshima et le sur Nagasaki) et aussi devoir faire face à l’entrée en guerre de l’URSS le . Le , l’empereur du Japon, Hirohito, annonce à la population japonaise qu’il accepte les accords de Potsdam. Le , le Japon signe sa capitulation, et les États-Unis peuvent négocier en position de force.

Il s’agit de la seule rencontre entre le président américain Harry S. Truman et Joseph Staline, dirigeant soviétique. L’accord de Potsdam a formellement été signé le .

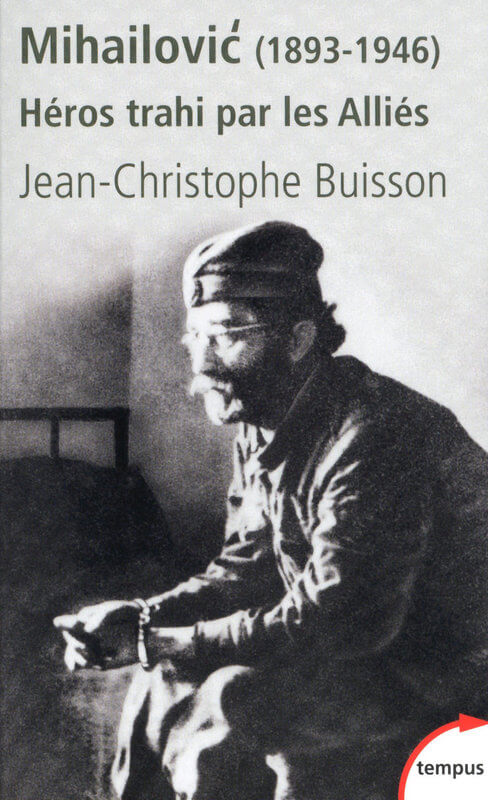

17 juillet 1946 : exécution du général Mihailovic (Belgrade).

Le général Draza Mihailovic, chef des Tchetniks, résistants royalistes à l’occupation nazie en Yougoslavie est exécuté au cours d’un procès expéditif et à charge, Tito ne voulant pas d’un héros supplémentaire pouvant concurrencer la gloire de ses Partisans communistes.

Officier dans l’armée du royaume de Serbie, puis dans celle du royaume de Yougoslavie, il sert durant les guerres balkaniques puis durant la Première Guerre mondiale. Il est principalement connu pour avoir, pendant la Seconde Guerre mondiale, fondé les Tchetniks, une organisation de résistance à l’occupation allemande et italienne. Dans le contexte de la guerre de résistance en Yougoslavie, les Tchetniks — mouvement peu structuré, sur lequel Mihailović n’a qu’une autorité relative — se trouvent très vite en concurrence avec une autre force de résistance, les Partisans communistes dirigés par Tito. Alors qu’il est accusé de privilégier le combat contre les communistes par rapport à celui contre les occupants, Winston Churchill, dans un souci de realpolitik et soucieux de l’après-guerre, préfère jouer la carte Tito et dénonce les accords qui lient les Alliés à Mihailović. Le gouvernement royal en exil, chassé de Londres pour être installé au Caire, subit ce retournement de situation. À la fin de la guerre, fait prisonnier par les communistes, Mihailović est condamné à mort pour « crimes de guerre et collaboration », et fusillé le .

Officier dans l’armée du royaume de Serbie, puis dans celle du royaume de Yougoslavie, il sert durant les guerres balkaniques puis durant la Première Guerre mondiale. Il est principalement connu pour avoir, pendant la Seconde Guerre mondiale, fondé les Tchetniks, une organisation de résistance à l’occupation allemande et italienne. Dans le contexte de la guerre de résistance en Yougoslavie, les Tchetniks — mouvement peu structuré, sur lequel Mihailović n’a qu’une autorité relative — se trouvent très vite en concurrence avec une autre force de résistance, les Partisans communistes dirigés par Tito. Alors qu’il est accusé de privilégier le combat contre les communistes par rapport à celui contre les occupants, Winston Churchill, dans un souci de realpolitik et soucieux de l’après-guerre, préfère jouer la carte Tito et dénonce les accords qui lient les Alliés à Mihailović. Le gouvernement royal en exil, chassé de Londres pour être installé au Caire, subit ce retournement de situation. À la fin de la guerre, fait prisonnier par les communistes, Mihailović est condamné à mort pour « crimes de guerre et collaboration », et fusillé le .

Son rôle et celui des Tchetniks pendant la Seconde Guerre mondiale restent toujours sujet de débats. En 2006, une procédure est engagée en vue d’obtenir la réhabilitation officielle de Mihailović en Serbie. Cette procédure aboutit, le , à l’annulation de sa condamnation par la Haute Cour de Justice de Belgrade.

Charles de Gaulle refusera toujours de rencontrer Tito, le considérant responsable du procès truqué et de l’exécution de Draža Mihailović, avec qui il avait tissé des liens amicaux avant la guerre et qu’il avait cité à l’ordre de l’armée, au nom de la France combattante, le , avec attribution de la croix de Guerre avec palmes, puis le mouvement des Tchetniks qu’il admira fortement pour sa résistance contre le fascisme et le communisme.

Le 31 juillet 1962, le général de Gaulle, devenu président de la Ve république, expliquait à Alain Peyrefitte l’énorme contribution du général serbe à la victoire des Alliés contre l’Allemagne nazie. Il explique dans un premier temps que Tito avait conquis le pouvoir en Yougoslavie sur les victoires de Mihailović, alors que ce dernier avait donné la victoire aux Alliés en combattant la Wehrmacht, alors au faîte de sa puissance.

En effet, pendant trois mois, de mars à mai 1941, il a combattu l’armée allemande en Herzégovine, retardant ainsi de trois mois l’opération Barbarossa contre l’URSS. Sans ces trois mois, Hitler aurait pu prendre Moscou car le froid russe ne l’aurait pas touché ; cela aurait pu causer la chute de l’URSS. Hitler avait prévu d’attaquer la Russie soviétique dès le dégel, en mars 1941 ; la résistance de la Yougoslavie royaliste de Mihailović a jeté son plan à terre. De Gaulle a toujours refusé de rencontrer le maréchal Tito, qui était à ses yeux un assassin qui a tué un homme qui refusait la défaite ; il avait vis-à-vis de lui une si grande estime qu’il s’identifiait à lui à travers cette phrase : « C’est un peu comme si Thorez (Tito) avait fait fusiller de Gaulle (Mihailović) ».