20 juillet 1397 : Union de Kalmar.

L’union de Kalmar est une ancienne union formée par les trois royaumes scandinaves de Danemark, Suède et Norvège, réunis sous un seul monarque, malgré de nombreuses interruptions, de 1397 à 1523. Les trois royaumes maintiennent, du moins en théorie, leur indépendance (c’est-à-dire qu’ils conservent leurs lois et leur administration), mais relâchent leur souveraineté, en s’accordant pour avoir le même roi et posséder des organes administratifs communs. L’union de Kalmar se rapproche donc d’une confédération.

L’Union est fondée à l’initiative de Marguerite 1re de Danemark, qui, à partir de 1387, devient reine des trois pays avant de céder sa place à son petit-neveu, Éric de Poméranie, couronné le . Dès la mort de Marguerite en 1412, les tentatives d’accumulation du pouvoir par la couronne danoise et les guerres de suprématie entre le Danemark et la Suède font vaciller l’Union. La première manifestation de ce vacillement survient en 1434 avec la révolte menée par le Suédois Engelbrekt Engelbrektsson contre Éric de Poméranie. L’Union est rompue une première fois par l’élection de Karl Knutsson au trône de Suède en 1448, puis de Norvège en 1449, avant d’être renouvelée en 1457 par Christian 1er qui reprend le contrôle des trois royaumes. Elle est de nouveau rompue en 1464, Knutsson remontant sur le trône de Suède.

Danemark, Norvège et Suède sont réunis à nouveau sous Jean 1er en 1497, mais il perd la Suède en 1501. Après la reprise de la Suède par Christian II et le Bain de sang de Stockholm en 1520, les rebelles suédois menés par Gustave Ier Vasa forcent les Danois à quitter complètement le territoire suédois. Gustav Vasa est nommé régent de Suède le , puis élu roi de Suède le , mettant définitivement fin à l’Union. Le Danemark et la Norvège resteront unis jusqu’en 1814, dans une entité politique communément nommée Danemark-Norvège.

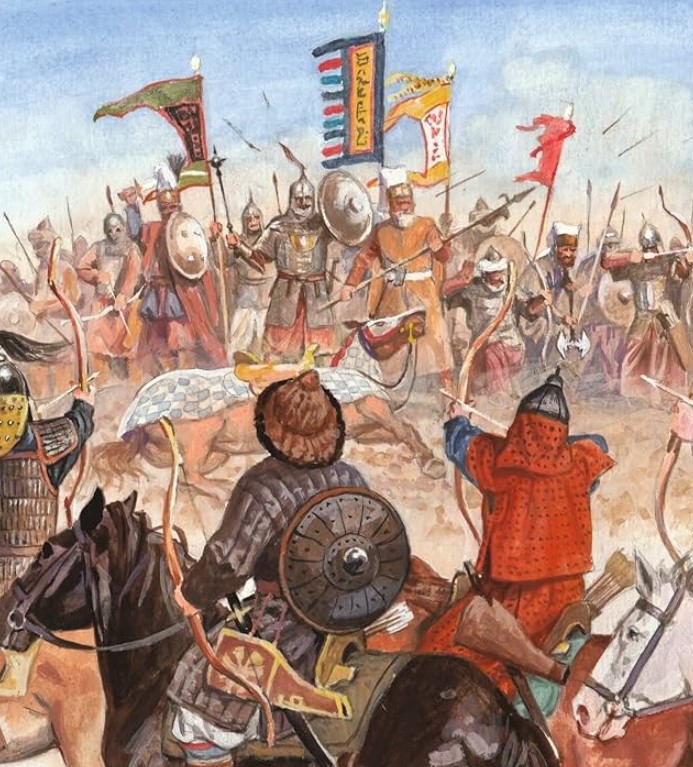

20 juillet 1402 : bataille d’Ankara.

La bataille d’Ankara s’est déroulée sur le champ de bataille de Çubuk, près d’Ankara, entre les forces du sultan ottoman Bayezid 1er et l’armée turco-mongole de Tamerlan, à la tête de l’Empire timouride. La bataille s’acheva sur la victoire éclatante de Tamerlan, avec la capture de Bayezid 1er, qui conduisit à une période de crise pour le sultanat ottoman. L’Empire timuride entra cependant dans sa période de déclin final après la mort de Tamerlan, moins de trois ans après la bataille, alors que l’Empire ottoman put retrouver toute sa puissance, qui continua ensuite à se développer sur plusieurs siècles.

* * *

Le sultan Bayezid (Bajazet) rencontre Timur Lang (Tamerlan), près d’Angora (Ankara). Les forces sont à peu près égales (220 000 pour les Ottomans contre 180 000 Timourides). Toutefois, les troupes timourides sont presque exclusivement montées, alors que l’infanterie, composée en majeure partie de Serbes, représente la plus grande part des forces ottomanes.

Le sultan Bayezid (Bajazet) rencontre Timur Lang (Tamerlan), près d’Angora (Ankara). Les forces sont à peu près égales (220 000 pour les Ottomans contre 180 000 Timourides). Toutefois, les troupes timourides sont presque exclusivement montées, alors que l’infanterie, composée en majeure partie de Serbes, représente la plus grande part des forces ottomanes.

De plus, par une habile stratégie de détournement et d’empoisonnement des puits, Tamerlan parvient à assoiffer les forces ottomanes, considérablement affaiblies au moment de l’engagement.

Bernardine Kielty offre un récit particulièrement romancé de cette bataille : « […] lesquels étaient accompagnés de trente-deux éléphants indiens, qui semèrent la panique parmi les chevaux turcs. Entouré de ses gardes du corps, Bajazet combattit jusqu’à la mort du dernier d’entre eux. Puis, quand il essaya de prendre la fuite, son cheval tomba et les Mongols le traînèrent jusqu’à Timur, en vociférant de joie. […] Au bout de huit mois, Bajazet mourut. Les Turcs Ottomans furent tous dispersés. Et les Mongols, comme une horde de loups, retournèrent au galop en Asie pour aller saccager la Chine. » — Bernardine Kielty, La Chute de Constantinople, Éd. Nathan 1967

Malgré ce que cet extrait peut faire comprendre, les Turcs combattent ici les Timourides et non les Mongols. Menés par Tamerlan, qui se proclame descendant de Gengis Khan, ils ont attaqué l’Anatolie sans aucune ambition sur ces terres, donnant par là même un sursis inespéré aux empires byzantins de Trébizonde et de Constantinople. Mais une autre conséquence est que ces terres ont été abandonnées par les Ottomans aux Moutons blancs. Les Ottomans se sont donc concentrés par la suite sur l’Europe.

Quant à Tamerlan, il meurt le avant de pouvoir atteindre la Chine des Ming.

20 juillet 1836 : naissance d’Ignace Hoff, héros du siège de Paris.

Né à Marmoutier dans le Bas-Rhin, il est le fils d’un tisserand, Reinhard Hoff et de Marie Anne Dietrich. Il quitte jeune le foyer familial pour travailler comme ouvrier-plâtrier. Appelé par la loi du recrutement, il est incorporé en 1856 dans un régiment d’infanterie, et se réengage pour sept ans en 1863. Il est promu caporal en 1867 puis sergent en 1869. Lorsque la guerre de 1870 éclate, il est sergent au 25e de ligne à Belle-Île-en-Mer.

* * *

Incorporé au 7e régiment de marche, qui deviendra le 107e régiment d’infanterie, il combat avec le 13e corps du général Vinoy et rentre à Paris lors de la retraite vers la capitale. Cantonné près de Vincennes, le sergent se distingue alors par d’audacieux coups de main sur les avant-postes allemands. Auparavant inconnu hors de son régiment, le siège de la capitale lui donne l’occasion d’exprimer son intrépidité, encore renforcée par la mort de l’un de ses trois frères au combat et l’exécution de son père par les Prussiens. Cette dernière nouvelle se révéla fausse par la suite. Ses embuscades de nuit, savamment préparées et organisées en petites escouades de volontaires, coûtent la vie à 27 Prussiens pendant le siège. Une de ses opérations parvient même à déloger les Allemands de l’île des Loups, à Nogent-sur-Marne.

Incorporé au 7e régiment de marche, qui deviendra le 107e régiment d’infanterie, il combat avec le 13e corps du général Vinoy et rentre à Paris lors de la retraite vers la capitale. Cantonné près de Vincennes, le sergent se distingue alors par d’audacieux coups de main sur les avant-postes allemands. Auparavant inconnu hors de son régiment, le siège de la capitale lui donne l’occasion d’exprimer son intrépidité, encore renforcée par la mort de l’un de ses trois frères au combat et l’exécution de son père par les Prussiens. Cette dernière nouvelle se révéla fausse par la suite. Ses embuscades de nuit, savamment préparées et organisées en petites escouades de volontaires, coûtent la vie à 27 Prussiens pendant le siège. Une de ses opérations parvient même à déloger les Allemands de l’île des Loups, à Nogent-sur-Marne.

Très vite Hoff devient populaire et les journaux se chargent d’amplifier ses actions de guerre, tandis que sa tête est mise à prix par les Prussiens. Parmi une population assiégée et démoralisée, le Sergent devient un héros romanesque relevant l’honneur de la patrie humiliée. Il est décoré de la Légion d’honneur par le général d’Exéa le 6 novembre 1870 et mis à l’ordre du jour du 107e régiment d’infanterie de ligne le par le général Trochu, gouverneur de Paris. Cherchant un homme résolu et parlant l’allemand pour porter une lettre à Bazaine dans Metz assiégée, c’est tout naturellement vers Hoff que se tourne le ministre de la Guerre Adolphe Le Flô.

Après cette expédition, Hoff est affecté au 25e de ligne et prend part à la bataille de Champigny où il est fait prisonnier avant d’être emmené en captivité au camp de Grimpert, près de Cologne. Craignant des représailles, il parvient pendant plus de trois mois à dissimuler sa véritable identité aux Allemands sous le pseudonyme de Wolff.

Après la signature du traité de paix, Hoff rentre en France le et est incorporé dans l’armée de Versailles qui se prépare à marcher contre la Commune. Il est blessé au bras gauche lors de l’attaque d’une barricade de la rue de Lisbonne. C’est en sortant de l’hôpital qu’il apprend que sa disparition, lors de la bataille de Champigny, a sérieusement terni sa légende : la presse parisienne en avait fait un espion du nom de Hentzel, au service de l’armée allemande et ayant abusé de la confiance de ses camarades et chefs. Le sergent se rend aux bureaux des journaux en question et parvient à obtenir excuses et rectifications. Satisfait, Hoff reconquiert la sympathie des Parisiens.

Libéré du service militaire, ses 11 blessures et ses nombreux exploits lui valent une proposition de grade d’officier dans l’armée des Indes par l’administration militaire anglaise. Déclinant l’offre, il est nommé gardien du square des Arts-et-Métiers et pendant cinq ans de la colonne Vendôme, avant d’être nommé gardien de l’Arc-de-Triomphe.

Héros populaire du siège de Paris, Ignace Hoff meurt à son domicile du 34 rue de Montenotte dans le 17e arrondissement de Paris le , la veille de sa retraite. Il est enterré avec les honneurs militaires au cimetière du Père-Lachaise (division 4). Sa sépulture est une concession gratuite par arrêté préfectoral du . La statue qui orne sa tombe, financée par une souscription publique, est du sculpteur Auguste Bartholdi dont ce sera la dernière œuvre.

20 juillet 1866 : bataille de Lissa.

La bataille navale de Lissa met aux prises, le , les Italiens aux Autrichiens, dans l’Adriatique, au large de l’île de Lissa ou Vis aujourd’hui en Croatie. Même si elle n’a pas eu beaucoup d’effet sur l’issue du conflit dans lequel elle s’inscrit, elle fait date comme étant la première bataille de l’histoire mettant aux prises deux escadres de cuirassés, et a donc une grande influence sur l’évolution de la pensée navale mondiale.

En 1866, l’Autriche est en guerre contre la Prusse, dont l’Italie est l’alliée, Bismarck lui ayant promis en échange la Vénétie, alors autrichienne, mais les Italiens ambitionnaient aussi d’autres annexions (Trente, parties de l’Istrie et de la Dalmatie). Les Italiens sont battus à Custoza le 24 juin 1866, mais les Prussiens écrasent les Autrichiens à Sadowa le 4 juillet suivant, ce qui contraint les Autrichiens, sans espoir de victoire, à négocier. Pour se présenter en position de force lors des négociations, l’Italie cherche alors à prendre une revanche sur mer, en s’emparant grâce à sa flotte de l’île autrichienne de Lissa, sur les côtes de Dalmatie. L’île de Lissa avait été choisie parce qu’elle était assez éloignée de la côte, presque toute sa population connaissait l’italien et une partie considérable parlait uniquement cette langue. Les Italiens s’attendaient donc à un bon accueil de la population de l’île après le débarquement et l’occupation.

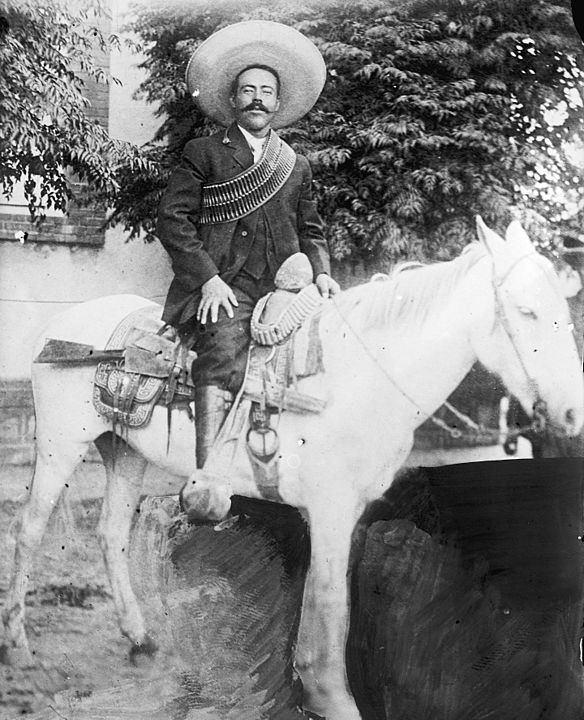

20 juillet 1923 : mort du révolutionnaire mexicain Pancho Villa.

José Doroteo Arango Arámbula, plus connu sous le pseudonyme de Francisco Villa, ainsi que sous l’hypocoristique mexicain de Francisco : Pancho, né le à La Coyotada, municipalité de San Juan del Rio, Durango, et mort le à Parral, Chihuahua, est un hors-la-loi mexicain devenu chef de la División del Norte (México) et général de l’armée fédérale au cours de la révolution mexicaine.

José Doroteo Arango Arámbula, plus connu sous le pseudonyme de Francisco Villa, ainsi que sous l’hypocoristique mexicain de Francisco : Pancho, né le à La Coyotada, municipalité de San Juan del Rio, Durango, et mort le à Parral, Chihuahua, est un hors-la-loi mexicain devenu chef de la División del Norte (México) et général de l’armée fédérale au cours de la révolution mexicaine.

20 juillet 1926 : mort du Félix Dzerjinski, créateur de la Tchéka, police politique bolchevique.

Dzerjinski est issu d’une famille de l’aristocratie polonaise installée près de Minsk en Biélorussie, qui faisait alors partie de l’Empire russe. Fervent catholique Dzerjinski voulait devenir prêtre catholique, mais sa famille l’en dissuada connaissant son amour pour les femmes. Il fut exclu de l’école pour « activité révolutionnaire ». À Wilno (Vilna), il adhéra en 1895 à un groupement marxiste, la Social-démocratie du royaume de Pologne fondé en 1893.

Il fut plus tard, en 1899, l’un des fondateurs du parti Social-démocratie du royaume de Pologne et de Lituanie SDKPiL, issu de la fusion de son parti Social-démocratie du royaume de Pologne avec l’Alliance des travailleurs de Lituanie.

Il fut plus tard, en 1899, l’un des fondateurs du parti Social-démocratie du royaume de Pologne et de Lituanie SDKPiL, issu de la fusion de son parti Social-démocratie du royaume de Pologne avec l’Alliance des travailleurs de Lituanie.

Il passe une grande partie de sa vie en prison. Arrêté pour ses activités subversives en 1897 et 1900, il fut exilé en Sibérie et s’en échappa à chaque fois. Émigré en 1902, il devient l’un des adjoints de Rosa Luxemburg et de Leo Jogiches, tous les deux placés à la tête de la SDKPiL. Il retourne en Russie pour prendre part à la révolution de 1905 mais est à nouveau arrêté par l’Okhrana et emprisonné.

Au congrès de Stockholm du Parti ouvrier social-démocrate de Russie en 1906, il est élu au comité central. Ses sympathies pour les bolcheviks datent de cette époque. Après 1911, lorsque la scission au sein du Parti polonais envenime les rapports entre Rosa Luxemburg et Lénine, il est divisé entre sa fidélité au Parti et son amitié pour la dirigeante. Relâché en 1912, il reprend aussitôt ses activités politiques pour être à nouveau emprisonné à Moscou. À la veille de la révolution de février 1917, Dzerjinski a passé onze années en prison, en exil ou au bagne.

Il est libéré en . Aussitôt, il rejoint les rangs des bolcheviks et entre en au comité central. Partisan de l’insurrection, il apporte un soutien complet à Lénine lors de la discussion sur le passage immédiat à l’action.

Son caractère considéré comme honnête et incorruptible par certains, joint à une adhésion sans limites à l’idéologie bolchévique, lui vaut une rapide reconnaissance et le surnom de « Félix de fer ». Victor Serge le décrit ainsi : « idéaliste probe, implacable et chevaleresque, au profil émacié d’inquisiteur, grand front, nez osseux, barbiche rêche, une mine de fatigue et de dureté. Mais le parti avait peu d’hommes de cette trempe et beaucoup de Tchékas ». Ces responsabilités lui donneront aussi dans la presse européenne le visage du bolchévik brutal assoiffé de sang.

Lénine considérait Dzerjinski comme un héros de la révolution russe et le pressentit pour organiser le combat contre les « ennemis de l’intérieur ». Le , le Soviet des commissaires du peuple fonde la Vétchéka, sigle russe pour « Commission panrusse extraordinaire pour combattre la contre-révolution et le sabotage » (plus connue sous le nom de Tchéka). Quand la guerre civile affecte tout le pays, Dzerjinski organise des troupes de sécurité intérieure afin de renforcer l’autorité de sa milice. Lénine lui accorde tout pouvoir dans son combat contre les oppositions (qu’elles soient d’essence démocratique, socialiste, libérale, agrarienne ou nationaliste). Cette guerre prend forme, en particulier, dans la suppression de la liberté de la presse (fermeture par la force de tous les organes de presse non bolchéviques à savoir 95 % de la presse russe de 1917), et dans la dissolution de tous les partis politiques autres que le Parti communiste constitué en 1918 par les bolcheviks.

Pendant la guerre civile, qui a causé entre 3 et 10 millions de décès, selon les calculs (qui incluent aussi dans ce chiffre les victimes des famines), cet homme déterminé se distingue par le dénouement de cas extrêmement difficiles. Il est considéré comme l’un des artisans du système répressif désigné sous le nom de Terreur rouge. Sous la direction de Dzerjinski, et dans un contexte de guerre civile et de répression généralisée de l’opposition, la Tchéka pratique à grande échelle la torture, les exécutions et les arrestations arbitraires. Il s’emploie aussi à lutter contre les pogroms antisémites qui ont émaillé la guerre civile.

Dzerjinski participe aussi aux débats à l’intérieur de la direction du parti. Hostile au traité de Brest-Litovsk, il s’oppose à Lénine, allant jusqu’à demander sa destitution. Politiquement proche de Léon Trotski, il se rapproche de Joseph Staline à partir de 1921 lors de « l’affaire géorgienne » où Lénine les considère tous deux comme responsables de la brutalité de la politique de russification. Il soutient Staline dans la lutte contre l’opposition quand celui-ci devient secrétaire général en 1922, persuadé que la démocratie ne peut exister à l’intérieur du Parti sans mettre en péril la survie de ce dernier.

La Tchéka et les organisations qui lui succèdent continuent à envoyer dans des camps de nombreux « ennemis du peuple », dont la définition était suffisamment vague pour concerner toute personne à l’opinion potentiellement dangereuse pour le régime et beaucoup d’entre eux y meurent.

Après la guerre civile, en 1922, la Tchéka devient le Guépéou. De 1921 à 1924, Dzerjinski cumule les charges de commissaire du peuple à l’Intérieur, de responsable du Guépéou (dont le nom devient Oguépéou fin 1923) et de président du Conseil suprême de l’économie nationale (le Vesenkha), poste auquel il est nommé le . Il est à ce titre l’un des artisans de la nouvelle politique économique (NEP) décidée par Lénine pour redynamiser une économie exsangue après sept années de communisme de guerre. Nikolaï Valentinov, dans ses mémoires sur son travail au Vesenkha, présente Félix Dzerjinski comme un dirigeant calme et sensé, qui essayait de ne pas effrayer ses collaborateurs, mais qui savait faire preuve de fermeté : « J’appliquerai le principe du plan d’une main de fer. Quelques-uns savent très bien que j’ai la main lourde et qu’elle peut frapper fort. Je ne permettrai pas que le travail soit fait comme il l’a été jusqu’à présent, c’est-à-dire dans l’anarchie. »

L’affermissement du régime et les conflits de pouvoir qui vont surgir dans les rangs de l’appareil communiste après la mort de Lénine () n’épargnent pas le chef de la Tchéka qui tente de conserver une neutralité difficile entre les différentes factions. Il serait mort d’une attaque cardiaque en , après avoir participé à une réunion très agitée au Comité central, dans laquelle il s’était violemment emporté contre Kamenev et Piatakov.

Toutefois la cause réelle de sa mort est incertaine :

- Certaines sources indiquent qu’il aurait été empoisonné par Staline à la suite de la découverte par Dzerjinski d’un dossier concernant le passé d’agent double de Staline au sein de l’Okhrana ;

- Il est aussi possible que le surmenage, la violence des relations entre les dirigeants, les risques quotidiens courus par le chef de la Guépéou se soient cumulés pour le mener, à 48 ans, à cette mort.

20 juillet 1974 : début de l’invasion turque du nord de Chypre.

Lorsque Chypre devient une république indépendante du Royaume-Uni en 1960, sa population se répartit en deux communautés principales : la communauté Chypriote grecque et la communauté Chypriote turque (minoritaire). Or, par le traité de garantie signé la même année, le Royaume-Uni, la Turquie et la Grèce deviennent les États garants de l’équilibre constitutionnel de l’île, ce qui octroie, sous certaines conditions, un droit d’intervention militaire aux trois puissances garantes pour rétablir l’ordre constitutionnel si celui-ci venait à être bousculé.

Pendant la dictature des colonels qui se met en place en Grèce, de nombreux opposants politiques se réfugient à Chypre. Le , la Garde nationale dirigée par des officiers grecs lance une tentative de coup d’État contre le président chypriote, l’archevêque Makários, avec l’aide du groupe paramilitaire chypriote grec de l’EOKA B ; leur objectif commun est de réaliser l’Énosis, c’est-à-dire l’unification de Chypre à la Grèce.

Le 20 juillet, la Turquie intervient militairement en évoquant la protection des intérêts de la communauté turque de l’île (alors 18% de la population chypriote) et le rétablissement de l’ordre constitutionnel. En parallèle, le Conseil de sécurité des Nations unies vote la résolution 353 demandant le « retrait sans délai du territoire de la République de Chypre de tous les militaires ». Cette résolution concerne principalement les forces grecques positionnées sur l’île et dont l’ONU suspecte l’implication. La Turquie fait alors valoir l’article 4 du traité de garantie afin de légitimer son intervention unilatérale, tout en évitant une confrontation directe avec la Grèce qui fait également partie de l’OTAN.

Le , à 5 h 45, l’opération appelée Attila (Atilla, en turc ; selon les sources, le nom fait référence au commandant des forces turques ou au roi des Huns, Attila) est lancée, le gouvernement turc commence à déployer des troupes terrestres à bord de péniches de débarquement, ainsi que des parachutistes aéroportés à bord d’avions de transport C-130 entre Kyrenia et Nicosie.

À 6 h 30, le premier ministre turc Bülent Ecevit annonce à la radio la décision de son gouvernement :

« L’intervention turque à Chypre a été faite en réponse au coup d’État qui a été commis quatre jours plus tôt contre le président chypriote, l’archevêque Makarios ». Cette opération est lancée conformément aux dispositions imposées par le traité de garantie, signé le par le Royaume-Uni, la Turquie et la Grèce.

Au total, ce sont 40 000 soldats turcs et 20 000 miliciens chypriotes turcs qui affrontent 12 000 Chypriotes grecs.

Le , une flottille de trois destroyers de la marine turque est attaquée par erreur par des Lockheed F-104 Starfighter de l’aviation turque la prenant pour une force grecque. Le TCG Kocatepe (D 354) de la classe Gearing est coulé et les deux autres gravement endommagés.

Le , un cessez-le-feu est signé et l’armée turque occupe 3 % de l’île.

Du 13 au , une deuxième opération appelée Atilla II est lancée par l’armée turque sur Lefke et Famagouste, afin d’assurer le contrôle sur la frontière entre les deux communautés, les forces pro-turques contrôlent 38 % de l’île.

Les forces armées turques ne rencontrant qu’une résistance dispersée et désorganisée des forces chypriotes grecques et de l’EOKA-B, elles prirent le contrôle du couloir entre Nicosie et Kyrenia. Près de 210 000 réfugiés grecs sont déplacés vers le sud, dans des camps construits dans l’urgence, par le Service spécial pour les soins et la réadaptation des personnes déplacées chypriote.

En réponse à l’offensive de la Turquie, le gouvernement grec du général Dimítrios Ioannídis annonça que la Grèce préparait la mobilisation générale de ses forces armées en accord avec son statut de garant de l’équilibre constitutionnel et le droit des trois nations à une intervention militaire sur l’île.

À la suite du coup d’État de 1974 à Chypre, l’OTAN demande le retrait des officiers grecs le . La Grèce quitte les structures militaires de l’alliance le , car cette dernière n’a pas empêché l’invasion turque ; elle réintègre celles-ci le , après la levée du veto turc.