20 mars 1239 : mort de Hermann von Salza, 4e grand maître de l’ordre Teutonique.

Né probablement vers 1179 à Langensalza aux environs de Mühlhausen, Hermann von Salza est originaire d’une famille de ministériaux du landgraviat de Thuringe. Le moment précis où il entre dans l’ordre Teutonique est inconnu, probablement au cours de la dernière décennie du XIIe siècle.

En juin 1209, Hermann von Salza succède à Heinrich von Tunna, le troisième grand maître de l’ordre, mortellement blessé en Cilicie. Sous son magistère, l’ordre Teutonique conduit, en 1211, à la demande du roi André II de Hongrie, une expédition dans le Burzenland afin de coloniser le pays et de convertir les Coumans au christianisme. Les chevaliers s’établissent au sud-est de la Transylvanie et tentent d’y créer un État autonome. Quelques grandes villes comme Kronstadt voient alors le jour. L’ordre y prospère, mais sera chassé par les troupes du roi de Hongrie en .

En juin 1209, Hermann von Salza succède à Heinrich von Tunna, le troisième grand maître de l’ordre, mortellement blessé en Cilicie. Sous son magistère, l’ordre Teutonique conduit, en 1211, à la demande du roi André II de Hongrie, une expédition dans le Burzenland afin de coloniser le pays et de convertir les Coumans au christianisme. Les chevaliers s’établissent au sud-est de la Transylvanie et tentent d’y créer un État autonome. Quelques grandes villes comme Kronstadt voient alors le jour. L’ordre y prospère, mais sera chassé par les troupes du roi de Hongrie en .

Hermann von Salza accompagne en 1211-1212 le prélat Wilbrand d’Oldenburg lors de son voyage en Palestine, en Syrie, en Arménie et à Chypre. En 1215, il effectue un séjour à Rome et reçoit du pape Innocent III une confirmation des privilèges de l’ordre Teutonique. À la fin de l’année 1216, il rencontre l’empereur Frédéric II pour la première fois à Nuremberg, et devient rapidement l’un de ses principaux conseillers. Il se rend à nouveau en Terre sainte en 1218 et concourt, durant la cinquième croisade, à la prise de Damiette en 1219. De retour en Europe, il assiste en 1220 au couronnement de l’empereur à Rome et obtient du pape Honorius III de nouveaux privilèges pour son ordre, comme le port du manteau blanc auparavant réservé aux Templiers. En 1223-1224, il effectue une mission diplomatique dans le nord de l’Allemagne afin de faire libérer le roi Valdemar II de Danemark.

Hermann arrange en 1225 le mariage entre Frédéric II et Isabelle, la fille de Jean de Brienne, alors roi de Jérusalem. Il voyage ensuite en Allemagne afin de lever des troupes pour la sixième croisade. Il fait partie du premier contingent de croisés allemands déployés en 1227 et élève la forteresse de Montfort, qui deviendra le siège principal de l’ordre Teutonique en Terre sainte. Il accompagne Frédéric II lors de son entrée à Jérusalem en et participe à la cérémonie du couronnement. Il reçoit en récompense de son dévouement des privilèges importants pour son ordre à Saint-Jean-d’Acre et à Jérusalem. À la suite de cette croisade, Hermann revient en Europe et œuvre pour lever l’excommunication dont l’empereur fait l’objet. Grâce à sa médiation, l’empereur et le pape Grégoire IX signent un traité de paix à Ceprano en 1230, et l’excommunication de Frédéric II est levée.

En 1225, le duc Conrad de Mazovie demande une aide militaire à l’ordre Teutonique afin de pacifier le pays de Culm. En 1230, avec la probable collaboration de l’évêque Guillaume de Modène, l’ordre signe avec le duc de Mazovie le traité de Kruschwitz. En la bulle d’or de Rieti, fulminée par le pape Grégoire IX, donne à l’ordre Teutonique la totalité de la terre de Prusse, encore à conquérir, et place le nouvel État sous la protection du Saint-Siège. Hermann von Salza obtient également le soutien de l’empereur qui lui remet une charte de donation, la bulle d’or de Rimini, accordant à l’ordre Teutonique les droits des princes d’Empire dans cette région. Les chevaliers Teutoniques s’installent sur la basse Vistule à la frontière de la Pologne et commencent leur longue campagne d’évangélisation forcée des peuples baltes. La conquête de la Prusse, lancée dès 1230, est confiée par le grand maître au commandeur Hermann Balk.

Hermann reprend ensuite à plusieurs reprises son rôle de diplomate : en 1232-1234 pour régler la querelle entre le maréchal impérial Richard Filangieri et les barons des États latins d’Orient, puis en 1235 pour mettre un terme au conflit entre Frédéric II et son fils Henri VII. Les excellentes relations qui unissent le grand maître au pape d’une part, et à l’empereur d’autre part, lui permettent d’obtenir de nombreux privilèges et de nombreuses donations qui renforcent le pouvoir de l’ordre Teutonique. En 1237, il obtient le rattachement à l’ordre des chevaliers Porte-Glaive, décimés à la suite de défaite de la Saule. Ces derniers formeront la branche livonienne de l’ordre Teutonique.

Hermann von Salza passe la fin de sa vie en Italie du Sud, où il meurt le .

20 mars 1773 : naissance du général d’artillerie Augustin Gabriel d’Aboville.

Augustin Gabriel d’Aboville est le fils aîné du général-comte François Marie d’Aboville.

Sous-lieutenant à la suite du régiment d’artillerie de Toul le (devenu en 1791, le 7e Régiment d’Artillerie à Pied), il entre le 1er septembre 1789, comme élève, à l’école d’artillerie de Châlons et en sort le en qualité de lieutenant. Il servit à la bataille de Courtrai, puis aux armées du Centre et de la Moselle. Adjudant-major le 16 juillet 1792, aide de camp du général d’Aboville, son père, le 19 septembre, il est nommé capitaine le 1er novembre de la même année puis à l’armée de Sambre-et-Meuse,il combat devant Trèves, au passage de la Sarre. Réintégré dans les fonctions d’aide de camp de son père, le 12 juillet 1795 ; il sert à l’armée du Danube à Stockach le 25 mars 1799.

Sa brillante conduite lui vaut le grade de chef de bataillon et la fonction de sous-directeur d’artillerie de la Forteresse de Mayence en mars 1800. A l’armée de réserve au passage du grand Saint-Bernard en mai, il est fait directeur général des parcs à l’armée d’Italie fin d’année 1800. Il se fait remarquer au passage du Mincio, puis à celui de l’Adige, à Bussoleno ainsi qu’au siège des châteaux de Vérone. Le 18 février 1801, il vient remplir les fonctions de sous-directeur d’artillerie à Paris et devient le 21 mai, membre du Comité central de l’artillerie. Inspecteur de la manufacture d’arme de Roanne le 27 octobre 1801.

Sa brillante conduite lui vaut le grade de chef de bataillon et la fonction de sous-directeur d’artillerie de la Forteresse de Mayence en mars 1800. A l’armée de réserve au passage du grand Saint-Bernard en mai, il est fait directeur général des parcs à l’armée d’Italie fin d’année 1800. Il se fait remarquer au passage du Mincio, puis à celui de l’Adige, à Bussoleno ainsi qu’au siège des châteaux de Vérone. Le 18 février 1801, il vient remplir les fonctions de sous-directeur d’artillerie à Paris et devient le 21 mai, membre du Comité central de l’artillerie. Inspecteur de la manufacture d’arme de Roanne le 27 octobre 1801.

En mars 1803, il est chargé de mettre Flessingue et la Zélande en état de défense. Major au 2e Régiment d’Artillerie à Pied, le 23 mai 1803. Il est directeur du parc d’artillerie de l’armée du Nord en Hollande, le 7 décembre 1803.

Il est fait membre de la Légion d’honneur le 4 germinal an XII. Colonel directeur d’artillerie à Turin, le 2 juin 1804. Colonel du 1er Régiment d’Artillerie à Pied en l’an XIII (avril 1805), il reste attaché au 2e corps de la Grande Armée sous Marmont jusqu’en décembre 1806. De retour à l’armée d’Italie du 1er janvier au 12 juillet 1807, il devient commissaire impérial près l’administration des poudres et salpêtres.

Envoyé à l’Armée du Portugal, il y fait preuve d’une grande valeur au passage du Tage, à la prise d’Evora et à la bataille de Vimeiro le 21 aout 1808.

Après être rentré en France en octobre, il sert au 2e Corps sous Soult en Espagne au combat de Betanzos, puis il commande l’artillerie de la réserve à la bataille de la Corogne le 16 janvier 1809. En février, à la défense de Tuy, il sauve le trésor de l’armée ainsi que 1 200 malades.

Général de brigade le , il reçoit une dotation de 4 000 francs de rente en Westphalie. Son nom se mêle glorieusement aux souvenirs du combat de Santo Domingo, de la Bataille de Talavera et du siège de Cadix, pendant lequel il s’empare du fort de Matagorda.

Commandeur de la Légion d’honneur le , il remplace, à la tête de l’artillerie du siège de Cadix, le général de Senarmont, tué d’un coup de feu qui atteint aussi d’Aboville. À la bataille de Chiclana, d’Aboville arrête une division anglaise qui va s’emparer d’une position et de quatre pièces sans attelage. Au siège de Tarifa, une brèche praticable se montre à l’ardeur des colonnes d’attaque, lorsque des torrents de pluie inondent les tranchées et interrompent les communications entre la première parallèle et le corps de la place. Après des tentatives inutiles pour sauver l’artillerie de la batterie de brèche abandonnée par l’infanterie, le général d’Aboville y rentre précipitamment avec quelques officiers et parvient à mettre hors de service les pièces et les affûts.

Il est fait Baron de l’Empire le , et directeur général de l’artillerie des armées d’Espagne et de Portugal le . À la fatale journée de Vitoria, il voit avec douleur tomber entre les mains de l’ennemi un parc d’artillerie considérable que son zèle a conservé à l’armée, 69 canons de bronze sont les seules pièces qui échappent aux désastres de cette bataille.

Rentré en France, il fait mettre en état de défense les places fortes situées sur le Rhin et la Meuse et celles du département du Nord, et prend le commandement supérieur de l’artillerie à Lille.

Le général d’Aboville fait partie de la députation du Nord qui va recevoir Louis XVIII à Calais. Le roi lui dit avec bonté : « Je sais que Monsieur votre père a combattu à Fontenoy et à Lansfeld : c’était un brave ! bon chien chasse de race. Cette expression populaire rend bien ma pensée, et je suis persuadé, général, que vous ne la prendrez pas en mauvaise part. »

D’Aboville reprend à cette époque les fonctions de commissaire près la régie générale des poudres qu’il a déjà exercées, est nommé chevalier de Saint-Louis, et le 1er, succède à son père dans les titres de comte et pair de France.

Appelé le au comité spécial et consultatif de l’artillerie, il meurt en activité le suivant. Il est enterré dans la 25e division du cimetière du Père-Lachaise.

Son nom est inscrit sur l’Arc de Triomphe, côté nord.

20 mars 1800 : bataille d’Héliopolis (Egypte).

La bataille d’Héliopolis est une victoire française remportée le par l’armée d’Orient, sous les ordres du général Kléber, face à l’armée ottomane.

Afin d’évacuer honorablement l’Égypte et de participer aux actions militaires en Europe, Kléber engage avec les Ottomans et les Britanniques des négociations qui aboutissent à un accord, le . L’application de cet accord s’avère impossible, à cause des dissensions internes des Britanniques, des atermoiements du sultan et de la reprise des hostilités en Égypte.

L’amiral britannique Keith ne respecte pas la convention d’El Arich signée le . Refusant de capituler, Kléber reprend les hostilités. Les Britanniques et les Turcs croient l’armée d’Orient trop faible pour leur résister. À la tête de l’armée ottomane, Nassif Pacha marche sur Le Caire, dont la population s’insurge à son appel, mais les troupes françaises contre-attaquent et remportent la victoire à Héliopolis le 20 mars 1800 ; puis, rentrant au Caire, elles parviennent à mater l’insurrection.

***

Après le départ de Bonaparte, la direction de l’armée d’Orient est confiée au général Jean-Baptiste Kléber. Malgré les diverses richesses que l’Égypte peut livrer à la France, et sans prendre compte de la réelle situation de l’armée, Kléber écrit au Directoire un rapport qui dénonce la fuite de Bonaparte, les conditions catastrophiques de l’armée, et exprime sa volonté (et celle d’une partie de l’armée) de rentrer en France

Ce projet d’évacuer l’Égypte est contraire aux instructions laissées par Bonaparte dans sa dernière lettre à Kléber. Envisageant les conditions pouvant mettre l’armée d’Orient dans l’obligation d’évacuer, Bonaparte avait écrit : « mais si, au printemps prochain, vous n’avez reçu ni secours ni instructions, si la peste avait détruit au-delà de 1 500 hommes, indépendamment des pertes de la guerre ; si une force considérable, à laquelle vous seriez incapables de résister, vous pressait vivement de négocier avec le vizir ; consentez même s’il le faut à l’évacuation […] ».

Or, Kléber est très loin des cas prévus par Napoléon : aucun cas de peste ne s’est déclaré, les effectifs sont encore très importants et de nombreux chrétiens d’Égypte (Grecs, Syriens et Coptes) demandent à s’enrôler dans l’armée française. Pourtant, Kléber songe de plus en plus à l’idée d’une évacuation honorable du pays. En , ayant achevé la conquête de la Haute-Égypte, le général Desaix est rappelé par Kléber qui pense utiliser sa notoriété pour entreprendre les négociations avec le vizir ottoman, dont l’armée commence à s’approcher des premières positions françaises en Égypte.

De son côté, William Sidney Smith, commandant la flotte britannique qui patrouille devant l’Égypte, commence le convoyage des troupes turques (8 000 janissaires) destinées à prendre Damiette. Un premier débarquement de 4 000 janissaires a lieu le 1er, mais il est aisément repoussé par les 1 000 soldats français du général Verdier qui empêchent ainsi le débarquement des 4 000 janissaires restant. Les pertes turques sont considérables, 3 000 hommes périssent et les 1 000 autres sont faits prisonniers, alors que les Français ne comptent que deux tués et cent blessés dans leurs rangs.

Malgré cette victoire, Kléber continue d’envisager l’évacuation du pays. Il envoie donc un émissaire auprès du vizir en Syrie, qui est assez bien accueilli notamment grâce à l’influence de l’amiral britannique William Sidney Smith. Ce dernier se présente comme ministre plénipotentiaire de la Couronne britannique, fonction qu’il n’a jamais eue, d’autant plus qu’un ambassadeur, lord Elgin vient d’arriver à Constantinople. Kléber entame donc des négociations avec un interlocuteur dont il ignore complètement le statut exact.

Les négociations commencent sur le vaisseau amiral de Smith, le Tigre, aux abords de Damiette. Le plénipotentiaire français est le général Desaix, pourtant opposé à l’évacuation de l’Égypte. Il expose les conditions de Kléber exigeant que les troupes françaises puissent être évacuées honorablement avec armes et munitions ; que les îles de Corfou, Zante, Céphalonie, et Malte soient restituées à la France ; et que l’alliance entre l’Empire ottoman, la Russie et la Grande-Bretagne soit rompue. Smith refuse catégoriquement ces conditions qui, relevant de la compétence de plusieurs nations, ne peuvent être accordées par un simple « plénipotentiaire ». Les négociateurs traitent donc les sujets les plus urgents : l’évacuation des blessés et des savants d’Égypte. Ce point relève directement des compétences de Smith, qui y consent sans trop de pourparlers.

Quant à l’armistice, Smith déclare qu’en attendant l’arrivée des plénipotentiaires, il fera part des conditions françaises au vizir, stationné près de Gaza. L’amiral britannique accepte donc une trêve. Lorsque l’amiral britannique arrive auprès du vizir, les troupes turques, aidées par des officiers britanniques et des émigrés français, viennent de prendre le fort d’El Arish, massacrant une centaine de soldats français. La lettre de Smith concernant la trêve n’était pas arrivée à temps pour empêcher la prise du fort. Smith s’empresse d’écrire une lettre expliquant la cause de cette attaque à Kléber, qui réagit sans grande indignation. À cause du vent, Desaix et les autres représentants français ne peuvent débarquer à Gaza que le et à El Arish le .

Les pourparlers débutent d’une manière houleuse. Le vizir exige que l’armée française se constitue prisonnière. Smith rétablit la situation en proposant plusieurs conditions honorables. Stationné à Salalieh, Kléber ajuste aussi ses positions et consent à abandonner certaines revendications, notamment les îles de Corfou, Zante, Céphalonie, et Malte. Mais il exige la rupture de l’alliance britanno-russo-ottomane.

Après plusieurs heures de négociations, il est convenu que toutes les hostilités cesseront pendant trois mois, le temps que le vizir rassemble dans les ports de Rosette, Alexandrie et Aboukir une flotte nécessaire à l’évacuation. Les forts de Katieh, Salalieh, Belbeïs, positionnés près de la Syrie, doivent être concédés 10 jours après la signature du traité ; et celui du Caire 40 jours après.

Smith s’engage à fournir les passeports à l’armée, mais les négociateurs français ne remarquent pas que l’amiral, censé représenter la Grande-Bretagne, n’a pas signé la convention, négligence qui entraîne de graves conséquences. Malgré ces faits patents, la convention d’El Arish est promulguée le .

La convention d’El Arich n’est pas ratifiée par les autorités anglaises. Informé par l’amiral Sidney Smith, Kléber reprend les hostilités. Les Anglais et les Ottomans croient l’armée d’Orient trop faible pour leur résister. Le Grand Vizir, Youssouf Pacha, marche sur le Caire, dont la population se soulève contre les forces françaises.

Le , l’avant-garde ottomane de Nassif Pacha occupe le village d’El-Matarieh, tandis que le Grand Vizir est placé entre Abou-Zaabel et El-Kanqah. Nassif Pacha dispose de 5 000 à 6 000 janissaires et de plusieurs milliers de cavaliers et fortifie sa position avec 16 pièces d’artillerie.

Dans la nuit du 19 au , Kléber sort du Caire et passe sur la rive droite du Nil. L’armée française se dispose en quatre carrés, fort chacun d’une brigade. La division Friant, constituée des brigades Belliard et Donzelot, forme la droite du dispositif français dont le centre est formé par la cavalerie légère de Leclerc d’Ostein et la gauche par la division Reynier, constituée des brigades Lagrange et Robin.

Le mouvement français s’amorce à trois heures du matin. La division Friant tourne les positions ottomanes et se place à l’est d’Héliopolis pour couper la retraite à l’armée de Nassif Pacha. Lorsque l’aile gauche française aborde le village d’El-Matarieh et l’enlève, les janissaires se débandent et, la retraite coupée par l’aile droite française, cherchent à se diriger vers Le Caire. Simultanément, un corps de cavalerie turque se présente sur la gauche française en tentant de forcer le passage vers Le Caire, mais il est repoussé à l’issue d’un vif combat.

Après avoir dispersé l’avant-garde ennemie, l’armée française reforme ses carrés et marche sur Seriaqous et El-Merg. C’est alors qu’apparaît le gros de l’armée ottomane dont la cavalerie attaque la division Friant au bois d’El-Merg. Les carrés français sont entourés par la cavalerie turque mais ses charges sont vite disloquées par le feu de l’infanterie française.

Les pertes françaises, environ 600 tués et blessés, sont minimes. Les Turcs perdent eux de 8 000 à 9 000 hommes, tués, blessés et prisonniers. Les Français pillent le campement ottoman et y découvrent un butin considérable. Malgré les demandes de ses conseillers anglais, le Grand Vizir évacue l’Égypte avec son armée. Mourad Bey se sépare de l’armée ottomane et gagne le désert avant de signer un traité avec les Français le . La position française en Basse-Égypte sort donc renforcée de cette bataille.

Une partie des fuyards ottomans, dont Nassif Pacha et Ibrahim Bey, se jettent dans la ville du Caire, toute proche du lieu de la bataille. C’est le signal de la révolte de la population et les quelques forces françaises encore présentes dans la ville s’enferment dans la citadelle. Kléber ne reprend le contrôle total de la ville que le 18 avril après de durs combats.

20 mars 1814 : bataille d’Arcis-sir-Aube.

La bataille d’Arcis-sur-Aube a lieu les 20 et , entre une armée française commandée par Napoléon 1er et une armée autrichienne commandée par Schwarzenberg.

***

Après la campagne d’Allemagne, Napoléon est forcé de repasser le Rhin : il refait ses troupes (voir les Marie-Louise). Les armées coalisées affluent de toutes parts vers la France : les Anglo-Espagnols franchissent les Pyrénées, des armées autrichiennes franchissent les Alpes, des armées russes, prussiennes et autrichiennes le Rhin.

L’armée française est pour sa plus grosse part dispersée dans les places des Pays-Bas, d’Allemagne, de Belgique. Ses corps de manœuvre sont de taille réduite, et peuvent à tout moment être submergés par des forces très supérieures en nombre. Ces différentes colonnes convergent vers Paris, qui est l’enjeu de la campagne de France.

Contre toute attente, Napoléon remporte victoire sur victoire pendant l’hiver 1814. Son plan est de battre séparément les corps des coalisés, en attendant que les troupes françaises d’Allemagne, sous la conduite de Davout, rejoignent la France.

Le , Schwarzenberg a affronté, sans les détruire, les troupes des maréchaux Oudinot et Macdonald dans le secteur de Provins (bataille de Léchelle-Cormeron). Le 17 mars, il s’est emparé du passage de la Seine à Nogent, de telle sorte que ses avant-gardes se trouvent à moins de cent kilomètres de Paris. Il stoppe sa marche vers la capitale et dirige l’essentiel de son armée, à la rencontre de celle de Napoléon, vers Arcis-sur-Aube.

Pour éviter que l’armée de Bohême arrive sous les murs de la capitale dans les quatre jours, Napoléon décide de l’assaillir au plus vite. L’Empereur opte pour l’audacieuse solution d’accourir de Reims sur Troyes par Arcis-sur-Aube, de façon à tomber sur les arrières de l’ennemi une cinquantaine de kilomètres en deçà de ses têtes de colonne. Il laisse à Fismes et à Reims Mortier et Marmont face à Blücher, et met lui-même le cap vers le sud. Le 19 mars, apprenant que les Autrichiens occupent Arcis, il passe l’Aube à Plancy et marche sur Méry, s’imaginant déboucher en ce point en plein dans le dos de l’adversaire. Mais son arrivée si foudroyante quelle soit, n’est pas restée inaperçue ; les chefs de l’armée de Bohême, aussitôt informés, ont rétrogradé en toute hâte. L’ensemble de leurs forces se replie méthodiquement vers Troyes et, dans les aléas d’un recul aussi massif, elles ne laissent aux mains des coureurs français que quelques voitures…

Ce nouveau coup d’audace impériale a sauvé Paris une fois de plus. Mais la disproportion des forces rend une victoire inenvisageable. L’Empereur engage une nouvelle manœuvre sur les arrières de l’armée de Bohême. Il lui suffit de passer au nord de cette dernière, en rejoignant Saint-Dizier par Arcis-sur-Aube, puis de descendre sur Joinville ou Doulevant-le-Château pour se retrouver dans le dos de Schwarzenberg, avec de plus la communication directe assurée avec les garnisons des places de l’Est, voire avec Augereau et ses divisions lyonnaises.

Le 20 mars, après avoir rappelé à lui Oudinot et Macdonald, Napoléon se dirige vers Arcis-sur-Aube. En ce point, à 14 heures, sa cavalerie se heurte à l’avant-garde de l’armée de Bohême, dont le chef, le découvrant aventuré le long de l’Aube, vient de décider une offensive générale propre à en finir avec lui en le culbutant dans la rivière.

Napoléon voit les obus exploser devant un bataillons de jeunes recrues, qui se replient. Il se précipite, se place à leur tête, et quand un obus tombe au pied de son cheval, il ne bouge pas. L’obus explose, le cheval est éventré, mais Napoléon se relève au milieu de la fumée. Les soldats l’acclament, partent à l’assaut et prennent Torcy.

À 16 heures, la bataille fait rage ; le soutien de l’infanterie de Ney n’a pas permis aux cavaliers français de progresser plus avant. Le « brave des braves » s’accroche au hameau de Torcy-le-Grand, tenant tête aux Bavarois de De Wrede, tandis que la position même d’Arcis, âprement disputée contre les Autrichiens avec l’assistance vigoureuse de la division de la Vieille Garde conduite par Friant. La nuit d’hiver ne ralentit pas le combat ; Torcy-le-Grand n’est plus qu’un amas de décombres dévorés par l’incendie, quand à minuit la fusillade décline pour devenir sporadique. 16 500 Français fanatisés viennent de tenir tête à 30 000 alliés pendant plus de huit heures de corps à corps.

À l’aube du 21 mars, Schwarzenberg, trompé par l’étonnante résistance de ses adversaires, surestime l’importance de leurs effectifs et perd toute la matinée à attendre l’arrivée de ses réserves pour reformer sa ligne de bataille. Face à lui, les renforts affluent également : le corps de Macdonald n’est plus loin et l’entrée en ligne de celui d’Oudinot porte les forces napoléoniennes à 28 000 baïonnettes et 6 000 sabres.

Si le prince autrichien a commis une faute en surestimant son adversaire, Napoléon, trompé par ce calme début de matinée du 21 mars, sous-estime le sien en s’imaginant que son inactivité correspond à une retraite. Aussi, vers 10 heures, les Français reçoivent-ils l’ordre d’attaquer ; mais bientôt, force leur est de se rendre compte qu’ils donnent au cœur d’une armée de 100 000 combattants dont les différents éléments dessinent un arc de cercle autour d’Arcis, avec d’ouest en est, Wurtembergeois, Russes et Bavarois et Autrichiens formant la réserve. 370 canons appuient cet ensemble imposant. Aucune autre solution pour Napoléon que de faire retraite en repliant tout son monde sur la rive droite de l’Aube, par l’unique petit pont d’Arcis.

Heureusement pour lui, Schwarzenberg ne commence son attaque qu’à 16 h 30. Oudinot lui tient tête dans le bourg sous une pluie d’obus et réussit vers 21 h à ne détruire le passage qu’après avoir retiré sa dernière brigade.

Il arrive à Saint-Dizier, le mercredi 23 mars 1814 à 14 heures. Les fantassins sont couchés a même le sol contre les façades des maisons. Après des jours et des jours de marche et de combats les soldats sont épuisés et leur uniforme sont souillés. Quand il entre dans la maison du maire, les maréchaux sont déjà là. Berthier et Ney lui disent que la bataille d’Arcis-sur-Aube a été coûteuse et que l’ennemi dispose d’au moins 100 000 hommes et de plusieurs centaines de pièces de canons. Napoléon commence à écrire : « Mon amie, J’ai été tous ces jours-ci à cheval. Le 20, j’ai pris Arcis-sur-Aube. L’ennemi m’y a attaqué à six heures du soir, le même jour je l’ai battu et je lui ai fait quatre mille morts. Je lui ai pris deux pièces de canons, il m’en a pris deux, cela fait quitte. Le 21, l’armée ennemie s’est mise en bataille pour protéger la marche de ses convois sur Brienne et Bar-sur-Aube. J’ai pris parti de me porter sur la Marne et sur ses communications afin de le pousser plus loin de Paris et me rapprocher de mes places. Je suis ce soir à Saint-Dizier. Adieu, mon amie. Un baiser à mon fils. Napoléon »

Par manque d’audace et d’esprit d’initiative, l’état-major de l’armée de Bohême vient de perdre une magnifique occasion de faire de l’Aube le tombeau de la Grande Armée.

Pourtant, dans le Wurtemberg, en Bavière et en Russie, la bataille fut commémorée comme une victoire des alliés sur Napoléon. En témoignent le nom de la rue Arcisstraße à Munich, et d’Arcis, une colonie de peuplement allemand en Russie (aujourd’hui en Ukraine, dans la région d’Odessa), ainsi qu’un village cosaque du Sud de l’Oural (Арсинский/Arcinski). À Munich, le Conservatoire a son siège dans l’Arcisstraße, et de temps en temps des ensembles de musique choisissent ce nom bien sonnant (Arcis-Quintett, Arcis-Vokalisten), sans trop se soucier de son histoire belliqueuse.

20 mars 1908 : naissance du colonel Roger Trinquier.

Roger Trinquier, né le à La Beaume (Hautes-Alpes) et mort le à Nice, est un officier parachutiste, ayant participé à la guerre d’Indochine, à la crise de Suez et à la guerre d’Algérie. En tant que membre de l’état-major de la 10e division parachutiste de Jacques Massu, il prend part, dans un rôle de premier plan, à la bataille d’Alger en 1957. Commandeur de la Légion d’honneur, titulaire de 14 citations dont 10 à l’ordre de l’armée, le colonel Trinquier est l’auteur de plusieurs ouvrages.

Auteur de La Guerre moderne (éditions de la Table Ronde, 1961), il est un des théoriciens de la « guerre subversive » et sera abondamment cité dans les écoles de guerre, en particulier à l’École militaire des Amériques, située au Panama ainsi qu’à Fort Benning en Géorgie (États-Unis).

***

Élève officier de réserve en 1928 lors de son service militaire, il prend le commandement d’une section de tirailleurs sénégalais à sa sortie de l’école à Fréjus dans le Var.

Élève officier de réserve en 1928 lors de son service militaire, il prend le commandement d’une section de tirailleurs sénégalais à sa sortie de l’école à Fréjus dans le Var.

À la fin de son service, Roger Trinquier s’engage dans l’armée et intègre l’école militaire d’infanterie et de chars de combat de Saint-Maixent d’où il sort sous-lieutenant en 1933. Affecté un temps à Toulon au 4e RTS, il embarque le à destination de l’Indochine où il rejoint Kylua, au Tonkin, à proximité immédiate de Langson. Il prend ensuite le commandement du poste de Chi Ma, à la frontière de la Chine, servant au sein du 3e RTT.

En poste à Pékin à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il est replié en janvier 1940 dans la concession française de Chang-Haï, où un petit bataillon mixte (Européens et Annamites) maintient la présence militaire française malgré l’occupation de la ville par les troupes japonaises. En 1940, à la suite du coup de force japonais en Indochine, le bataillon, depuis longtemps coupé de la Métropole et dont il est devenu l’adjoint du chef de corps, est interné dans ses propres casernements ; le drapeau est maintenu. Lors de la capitulation japonaise, les Français récupèrent les armes qui ont échappé aux fouilles et reprennent une certaine autonomie, vivant à crédit jusqu’à l’arrivée des autorités « gaullistes ». Objet de suspicions et considérés comme « collaborateurs » des Japonais, les officiers du bataillon remplissent un questionnaire détaillé au sujet de leurs activités durant la période 1940/1946. Trinquier, à la suite du suicide de son chef de corps, moralement affecté, refuse et remet même sa démission. Le général Raoul Salan le convainc de rester et il se porte immédiatement volontaire pour l’Indochine. Ce fait compromet son avancement durant quelques années.

Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il participe, avec le grade de capitaine, à la défense de l’Indochine avec le groupement parachutiste Ponchardier. Rapidement, après quelques combats et en dépit de la méfiance réciproque, l’amalgame se fait entre les Anciens (ceux de Chine) et les Nouveaux (ceux de Leclerc). En fin de séjour, le commandant Ponchardier le propose à l’avancement ; le fameux questionnaire ressort et Roger Trinquier refuse de le remplir. Il reste capitaine.

Au début de l’année 1946, en Cochinchine, il dirige le commando B4 du Commando Ponchardier.

À la mi-1946, il est muté à Tarbes comme adjoint du commandant Dupuis pour former le 2e BCCP (bataillon colonial de commandos parachutistes). Ce bataillon est engagé de 1947 à 1949 en Indochine dans des opérations de contre-guérilla. Le capitaine Trinquier en reçoit le commandement après la mort du chef de bataillon Dupuis jusqu’à son retour en métropole et sa dissolution.

Enfin promu chef de bataillon, il repart en Indochine en où il prend, pour le compte du SDECE, la tête du Service Action du Tonkin. Il participe alors à l’opération Ratkiller en Corée avec la CIA. À partir de , il dirige le Service Action en Indochine et le GCMA (groupement mixte de commandos aéroportés, devenus en décembre, le GMI (groupement mixte d’intervention) qui organise les différents maquis sur les arrières du Vietminh. Il rentre en métropole en . Lieutenant-colonel, il est affecté à Paris à l’état-major du général Jean Gilles, commandant les troupes aéroportées.

En , il rejoint l’Algérie et prend le commandement de la base aéroportée d’AFN, puis devient l’adjoint du général Massu, commandant la 10e division parachutiste, lors de la bataille d’Alger. Il est à l’origine de la création du « dispositif de protection urbaine » (DPU).

De à , il commande la Base École des Troupes Aéroportées (BETAP) à Pau. En , il remplace le colonel Bigeard à la tête du 3e RPC (régiment de parachutistes coloniaux) qui deviendra 3e RPIMa (régiment de parachutistes d’infanterie de marine).

Il prend part au coup d’État du 13 mai 1958 et devient membre du Comité de salut public d’Alger. Ensuite, il reprend le combat à la tête de son régiment dans le sud et en Kabylie où il capture le commandant Azzedine. Le premier semestre 1959, il prend part aux opérations du plan Challe en Oranie et l’Ouarsenis. En , il prend le commandement du secteur d’El Milia dans le Constantinois avec son chef d’état-major le capitaine Dabezies.

Roger Trinquier entretient une correspondance suivie avec le général Salan et fait part de son désenchantement, puis de sa défiance vis-à-vis de la politique algérienne du général de Gaulle.

À la suite de la mutation du général Massu et de la Semaine des barricades, Roger Trinquier, en faveur de l’Algérie française, est rappelé en en métropole et affecté en décembre à l’état-major du général commandant le groupe de subdivisions à Nice.

En , Roger Trinquier est démarché par Moïse Tschombé pour une intervention au Katanga, il rend compte immédiatement et est reçu par Pierre Messmer, ministre des Armées. À la demande du ministre, il signe en blanc une demande de retraite anticipée, au cas où. Rue89 affirme que Pierre Messmer a alors donné pour mission à Trinquier de neutraliser Patrice Lumumba, le Premier ministre de la République du Congo. Selon Trinquier en revanche, la mission était de partir pour le Katanga pour monter la première armée indépendante du nouvel État du Katanga, à la demande de son président Moïse Tshombe. L’assassinat de Patrice Lumumba par les gendarmes katangais met fin à la coopération officieuse de la France. Roger Trinquier rentre à Paris à la fin du mois avec une indemnité de départ du gouvernement katangais de 200 000 francs. Quelques officiers français resteront, on les appellera les « affreux ». Le , le ministre des Armées ressort la demande de mise à la retraite anticipée et le met d’office en position de retraite.

Il se rend ensuite à plusieurs reprises au Katanga pour participer à la montée en puissance de l’armée katangaise.

Fin , en route pour le Katanga par la Rhodésie, il apprend à Athènes la nouvelle du putsch des généraux à Alger. Revenu en France, il se consacre désormais à la réflexion et à l’écriture d’ouvrages inspirés de son expérience, tout en restant fidèle à ses compagnons d’armes impliqués dans le putsch des généraux.

Il a participé à la création de l’Union nationale des parachutistes avec le colonel Buchoud et en est le premier président de 1963 à 1965.

Il meurt de façon accidentelle le à Vence.

Il est l’un des premiers officiers ayant conceptualisé la contre-insurrection, avec David Galula. Trinquier a été le supérieur et le mentor en Indochine et en Algérie du capitaine Paul-Alain Léger, principal concepteur et coordinateur de la « bleuite » ; cette opération d’action subversive déclenche des purges internes au FLN.

20 mars 1912 : création du service de l’aviation maritime (Fréjus Saint-Raphaël).

Par décret présidentiel et sur les bases des recommandations de la commission Le Pord (1910), la future aéronavale voit le jour. Elle est initialement constituée d’un hydravion Canard Voisin embarqué sur le croiseur Foudre dont le premier commandant est le capitaine de frégate Fatou (par ailleurs commandant supérieur de l’aviation maritime).

Le 28 mars 1910, un hydroaéroplane vole, pour la première fois au monde, aux mains de son inventeur, Henri Fabre. En début d’année, sept officiers de marine sont envoyés au cours de pilotage dans des écoles civiles. Il s’agit des LV Byasson et Hautefeuille et des EV Lafon, Devé, Delage, Conneau et Cayla. Ces sept officiers sont brevetés par l’Aéro-club de France entre août 1910 et mars 1911. La Marine passe commande d’un biplan Maurice Farman à roues le 12 septembre. Celui-ci, propulsé par un Renault 50 hp, est livré le 26 décembre 1910. Il est confié personnellement au LV Byasson et il est mis en œuvre sur le terrain de Buc.

Les officiers aviateurs réalisent des études sur la mise en œuvre d’aéroplanes à bord de bâtiments de guerre. Souvent inspirées des expériences américaines récentes, ces études reprennent l’idée d’une plate-forme à l’arrière pour l’atterrissage et d’une autre à l’avant pour le décollage. En janvier 1911, l’Armée institue un brevet de pilote militaire, dont les épreuves sont passées par certains des officiers déjà cités. Mais le 14 avril, le LV Byasson, premier pilote de la Marine, se tue dans un accident aérien. Le même mois, le croiseur auxiliaire Foudre est choisi comme futur bâtiment central d’aviation et le CF René Daveluy est désigné comme « chargé de l’Aviation maritime ».

Daveluy entreprend une tournée des avionneurs et effectue quelques vols à Pau, alors que plusieurs officiers de marine pilotes participent à des compétitions, notamment l’EV Jean Conneau, qui se rend célèbre en remportant successivement trois courses, entre mai et juillet 1911. En septembre, Daveluy rédige un rapport qui débouche sur des propositions concrètes.

Ce rapport entraîne le 20 mars 1912 la parution d’un décret et d’un arrêté créant le Service de l’Aviation maritime. Cet organisme relève directement du ministre de la Marine. Il comprend le centre de Fréjus – Saint-Raphaël et le croiseur Foudre. Il est en outre doté de crédits budgétaires particuliers. Le 15 avril, le CF Fatou prend le commandement supérieur de l’Aviation maritime et de la Foudre. Celle-ci est alors aménagée pour pouvoir embarquer deux hydravions, et un hangar en toile est installé sur le pont. En mai, l’Aviation maritime ne dispose encore que d’un seul appareil, le biplan à roues Maurice Farman de 1910, en cours de transformation. En juin entrent en service trois nouveaux appareils, l’hydravion Canard Voisin et les Henri Farman HF1 et HF2.

Toutefois, le centre de Fréjus – Saint-Raphaël n’étant pas encore prêt à fonctionner, une base temporaire est installée près de Montpellier, Le MF1 est le seul à voler de juillet à octobre, date à laquelle il rallie Fréjus, Le Voisin est embarqué en juin sur la Foudre et vole aux mains du LV Cayla, mais il est détruit le 2 août et sera reconstruit sous une forme fort différente en Voisin 13,50 m sous le nom de V1 entrant en service en mai 1913. Un hydravion civil Nieuport, équipé d’un moteur 70 hp Gnome et piloté par l’EV Delage, embarque également sur la Foudre en juillet 1912.

L’hydravion civil Voisin, moteur 110 hp, appelé Les Armateurs de France, embarque aussi sur la Foudre en septembre et octobre, piloté par le LV Reynaud, ainsi que le Nieuport civil loué, piloté cette fois par le LV de L’Escaille.

Le centre de Fréjus – Saint-Raphaël est officiellement armé le 15 octobre et la Marine y réceptionne le 10 décembre son 4ème appareil, le Voisin V2.

Source : AERONAVALE.ORG

20 mars 1916 : naissance de Pierre Messmer.

Pierre Messmer, né le à Vincennes (Seine) et mort le à Paris, est un homme d’État français.

Engagé dans les Forces françaises libres (FFL), il a été après-guerre administrateur colonial. Il fut impliqué dans la Guerre du Cameroun entre 1956 et 1958, où il pilota la contre-insurrection contre les communistes indépendantistes. Ministre des Armées du général de Gaulle de 1960 à 1969, il fut nommé ministre d’État chargé des Départements et Territoires d’Outre-Mer en 1971. Pierre Messmer occupa le poste de Premier ministre du au , sous la présidence de Georges Pompidou et l’intérim d’Alain Poher. Il a été également maire de Sarrebourg de 1971 à 1989 et président du conseil régional de Lorraine de 1978 à 1979. Chancelier de l’ordre de la Libération et chancelier honoraire de l’Institut de France, il a été membre de l’Académie française de 1999 à sa mort.

***

Mobilisé en 1939, il est sous-lieutenant au 12e régiment de tirailleurs sénégalais. Le , alors stationné dans l’Allier avec le lieutenant Jean Simon, ils entendent à la radio la demande d’armistice du maréchal Pétain. Affectés dans l’après-midi à Pau, ils obtiennent la permission de rejoindre par leurs propres moyens leur nouvelle affectation en empruntant une vieille moto. Refusant de cesser le combat, les deux jeunes gens traversent le Massif central pour éviter les colonnes allemandes. Leur moto tombant en panne, ils font du stop jusqu’à Tarascon avant de prendre le train à Beaucaire pour Marseille où ils arrivent le au soir. Le , Jean Simon rencontre le capitaine au long cours Humbert Vuillemin, commandant du Capo Olmo qui cherche des hommes sûrs pour l’aider à détourner le navire italien vers l’Angleterre. En lisant Le Petit Provençal, les deux officiers prennent connaissance de l’appel du 18 Juin lancé par le général de Gaulle et embarquent avec quelques autres clandestins. Le soir du , au sein d’un convoi, le bateau simule une avarie de machine et se détourne vers l’ouest. Le lendemain matin l’équipage est informé de la décision du commandant.

Mobilisé en 1939, il est sous-lieutenant au 12e régiment de tirailleurs sénégalais. Le , alors stationné dans l’Allier avec le lieutenant Jean Simon, ils entendent à la radio la demande d’armistice du maréchal Pétain. Affectés dans l’après-midi à Pau, ils obtiennent la permission de rejoindre par leurs propres moyens leur nouvelle affectation en empruntant une vieille moto. Refusant de cesser le combat, les deux jeunes gens traversent le Massif central pour éviter les colonnes allemandes. Leur moto tombant en panne, ils font du stop jusqu’à Tarascon avant de prendre le train à Beaucaire pour Marseille où ils arrivent le au soir. Le , Jean Simon rencontre le capitaine au long cours Humbert Vuillemin, commandant du Capo Olmo qui cherche des hommes sûrs pour l’aider à détourner le navire italien vers l’Angleterre. En lisant Le Petit Provençal, les deux officiers prennent connaissance de l’appel du 18 Juin lancé par le général de Gaulle et embarquent avec quelques autres clandestins. Le soir du , au sein d’un convoi, le bateau simule une avarie de machine et se détourne vers l’ouest. Le lendemain matin l’équipage est informé de la décision du commandant.

Le Capo Olmo arrive à Gibraltar le , puis rejoint Liverpool le . La cargaison du navire qui se compose de 481 tonnes de matériel de guerre divers en particulier douze avions Glenn Martin en caisses, des camions et tracteurs d’aviation, est ensuite vendue aux Anglais, permettant à la France libre de subsister pendant les trois premiers mois.

Messmer et Simon intègrent la 13e DBLE et participent ensemble aux combats en Érythrée, en Syrie, à Bir Hakeim et en Tunisie en 1943. En , Messmer part en mission aux Antilles avant d’être affecté à Londres à l’état-major du général Kœnig, commandant en chef des Forces françaises de l’intérieur (FFI) et commandant supérieur des forces françaises en Grande-Bretagne. En il est envoyé en Normandie et participe à la libération de Paris et à la libération de la France. Le il reçoit la Légion d’honneur des mains du général de Gaulle lors d’une cérémonie à l’Arc de triomphe.

Parachuté en Indochine en août 1945, Pierre Messmer est fait prisonnier par le Việt Minh et s’évade après deux mois de captivité. Il rejoint Hanoï où il est démobilisé et rendu à la vie civile. De retour à Paris, il confie à de Gaulle en tête à tête que, Saïgon mise à part, la France ne contrôle rien au Viêt Nam, la seule solution possible étant de négocier avec Hô Chi Minh. Pierre Messmer est par la suite colonel de réserve.

20 mars 1917 : entrée en guerre des Etats-Unis (Washington).

Le président Wilson convoque le Congrès des Etats-Unis en session extraordinaire. A l’unanimité, le gouvernement décide d’engager le pays dans la guerre.

20 mars 1929 : mort à 77 ans du maréchal Foch.

Le 11 novembre 1918, dans son wagon-bureau garé dans la clairière de Rethondes, Foch, commandant en chef des armées alliées, entouré de son état-major accorde aux plénipotentiaires allemands l’armistice que leur armée vaincue a sollicité. Pour Ferdinand Foch, né à Tarbes le 2 octobre 1851, c’est la consécration d’une carrière militaire commencée 48 ans plus tôt lors de son admission à l’École Polytechnique.

Après des études secondaires commencées au lycée impérial de sa ville natale, c’est à Metz, au collège Saint-Clément, tenu par les jésuites, que Ferdinand Foch prépare en 1869 le concours de Polytechnique. Mais voici la guerre. Ardent patriote, le jeune étudiant s’engage au 4e Régiment d’infanterie pour la durée du conflit. Libéré le 14 février 1871, sans avoir vu le feu, précise-t-il lui-même, Foch retourne à Saint-Clément. Comme il l’écrira plus tard, il prépare une carrière militaire : « quand nous étions sur ces bancs (Polytechnique), nous n’avions qu’une seule pensée : la revanche. Nous sentions tous qu’elle viendrait, qu’il le fallait. Aussi, je n’hésitais pas à me ranger parmi les volontaires pour l’artillerie désignés sous le nom de “petits chapeaux” ». Un choix guidé par la raison car à l’encontre de nombreux camarades attirés par le souffle épique de l’aventure coloniale, Foch sait que sa voie est dans l’étude des sciences militaires. Esprit scientifique féru de mathématiques, il « apprend à penser ».

La réflexion et l’analyse qui en découlent trouveront naturellement leur aboutissement dans la conduite de la guerre en 1918. Peu après la victoire, à un journaliste qui l’interrogeait, il répondra : « je ne peux parler que de mon métier. Faites le vôtre. Apprenez-le, je ne peux rien dire d’autre. Moi j’ai fait le mien, je l’ai pioché en long, en large et en profondeur. J’ai réussi probablement parce que j’avais bien travaillé mon affaire et que je la connaissais. Si j’ai pu faire face aux circonstances, c’est que j’avais tellement donné d’exercice aux muscles de mon esprit qu’ils étaient de force à agir… Ce qui m’a forcé à travailler mon métier, c’est d’avoir à l’enseigner. Quand on professe il faut faire attention à ce que l’on dit. Il faut être ferré à glace pour discuter. J’admets tout à fait la discussion et je ne crois pas que ma parole soit un évangile ».

Tout Foch est résumé dans ce court extrait : le montagnard pyrénéen obstiné, solide physiquement et le penseur. Toutefois, le théoricien qu’il deviendra à l’Ecole de guerre n’est pas le doctrinaire figé que l’on a parfois voulu voir en lui. Son action durant la Grande Guerre le démontrera et il saura en maintes occasions démontrer ses réelles facultés d’adaptation.

À la sortie de l’Ecole d’application de Fontainebleau en 1874, le sous-lieutenant Foch est affecté au 24e Régiment d’artillerie stationné alors dans sa ville natale, puis il suit le cours des lieutenants à Saumur avant de rejoindre le « 24 » installé dans un quartier récemment construit à Tarbes et qui deviendra le quartier Soult. Muté au 10e Régiment d’artillerie à Rennes, il y est affecté en qualité d’instructeur d’équitation. On le retrouve ensuite capitaine au 9e Régiment d’artillerie à Castres, puis commandant d’une batterie de l’artillerie de la 5e Division de cavalerie à Melun. Commandement de la troupe, instruction, exercices, manœuvres et stages lui confèrent l’expérience de l’officier et le préparent au concours de l’École Supérieure de guerre qu’il réussit brillamment. C’est à cet instant que démarre vraiment la carrière du futur maréchal dont l’un de ses professeurs, le commandant Millet a d’emblée évalué le caractère prometteur. Désormais, son nom sera intimement lié à l’École de Guerre. Après quelques mutations et des responsabilités sans cesse croissantes, le commandant Foch est maintenant connu du haut commandement et le 31 octobre 1894, il est nommé professeur à l’École de Guerre où il obtient la chaire d’histoire militaire, stratégie et tactique appliquées. Jusqu’en 1901, il formera six promotions d’officiers subjugués par ce professeur ouvert à toutes les hypothèses, mêmes les plus extrêmes. Esprit fort et réaliste, le lieutenant-colonel Foch, « dont l’élocution ressemblait à un coup de sabre », n’avait pas son pareil pour aller à l’essentiel. De quoi s’agit-il ? Cette question qui amorce le processus de raisonnement qui deviendra vite célèbre à l’École et caractérisera le personnage de Foch jusqu’au plus haut niveau de l’état-major interallié.

En 1901, le lieutenant-colonel Foch entame une nouvelle période en corps de troupe. Il est commandant en second du 29e d’artillerie à Laon, puis, promu colonel, il prend en 1903, à Vannes, le commandement du 35e Régiment d’Artillerie auquel il impulse une vigueur nouvelle tout en y appliquant les principes qu’il avait si brillamment professés quelques temps auparavant. Sans doute, aujourd’hui, aurait-il apprécié la mutation de son régiment en unité parachutiste évoluant dans la troisième dimension et toujours en pointe de la modernité. En 1905, il quitte le 35e RA pour l’état-major du 5e Corps à Orléans que commande le général Millet, son ancien instructeur, qui le voit avec satisfaction nommé général de brigade le 20 juin 1907, puis commander l’artillerie du 20e Corps d’armée.

Depuis longtemps, Foch a fait la preuve de ses qualités, toutefois, malgré sa renommée en tant que professeur, il s’en trouve certains qui lui reprochent dédaigneusement d’être un métaphysicien trop fidèle à « ces deux grandes abstractions que sont le devoir et la discipline ». Quand il se porte candidat à la direction de l’École Supérieure de Guerre, les attaques personnelles fusent. Néanmoins, sur les conseils du général Millet et à l’issue d’une entrevue avec Clemenceau, alors président du Conseil et ministre de l’Intérieur, Foch obtient le commandement de l’École le 1er octobre 1908. Comme directeur, il poursuit l’œuvre de longue haleine qu’il avait entreprise comme professeur. Trois ans qui permettront au maréchal de dire sans se vanter que peu de chefs, en 1914, connaissaient mieux que lui, des généraux aux capitaines, les officiers d’élite de l’Armée Française. Ainsi, en 1918, quand il assumera le commandement suprême, il trouvera à la tête des divisions et des corps d’armées, les soldats issus de son enseignement de 1894 à 1901 et, au commandement des régiments et des brigades, les promotions de 1907 à 1911.

En 1911, le général Foch quitte donc l’École de Guerre pour prendre le commandement de la 13e Division d’Infanterie, puis le 20 août 1913, celui du 20e Corps à Nancy. Là où jadis il entendit les fifres de Manteuffel, il défile à la tête de ses troupes au son de la Marche Lorraine ! C’est à Nancy qu’il entre en campagne. Désormais, et jusqu’en 1918, son action se fond dans le déroulement de la Grande Guerre. En 1914, c’est à la tête de la IXe Armée qu’il reprend l’offensive aux Marais de Saint Gond au cours de la bataille de la Marne, puis, il remporte la victoire de l’Yser et se distingue dans les Flandres et en Picardie. Nommé commandant du groupe d’armées nord, il combat en Artois en 1915 et sur la Somme en 1916. De 1917 jusqu’en mai 1918, il occupe les fonctions de chef d’état-major général. À cette date, la situation sur le front est précaire et les Allemands jettent leurs dernières forces

dans une nouvelle bataille de la Marne.

Le 26 mars, alors que les Allemands ont fait une brèche, l’urgence d’un commandement unique se fait sentir. Le même jour, à Doullens, près de Compiègne, les Alliés confient au général Foch la coordination de leurs armées. Le 14 mai 1918, il est nommé commandant en chef des forces alliées. Sans perdre un instant, le général s’implique personnellement dans la bataille qui fait rage sur un front de 500 kilomètres.

Le 26 mars, alors que les Allemands ont fait une brèche, l’urgence d’un commandement unique se fait sentir. Le même jour, à Doullens, près de Compiègne, les Alliés confient au général Foch la coordination de leurs armées. Le 14 mai 1918, il est nommé commandant en chef des forces alliées. Sans perdre un instant, le général s’implique personnellement dans la bataille qui fait rage sur un front de 500 kilomètres.

Ainsi, rapporte le général Weygand, son chef d’état major, en vingt-quatre heures, le nouveau commandant en chef des armées alliées, bien que muni de pouvoirs incomplets et ne disposant encore d’aucun état-major constitué, a personnellement pris contact avec tous les chefs qui sont aux prises avec l’ennemi. Il leur a fait connaître sa pensée, il leur a laissé ses instructions écrites et s’est assuré de leur exécution, il les a animé de son souffle et leur a inspiré confiance.

Le 6 août 1918, Foch est élevé à la dignité de maréchal de France et le 26 septembre, il lance l’offensive qui mènera les Alliés à la victoire. Une fois le succès acquis, après le triomphe du défilé de la victoire en 1919, couvert de gloire et d’honneurs, le maréchal de France, de Grande-Bretagne et de Pologne s’effacera volontairement.

Pendant de nombreuses années encore, il représentera triomphalement la France à l’étranger ; puis, le 26 mars 1929, onze ans jour pour jour après son intronisation à la tête des armées alliées, le corps de Ferdinand Foch « soldat de France » était conduit de Notre-Dame de Paris aux Invalides où il reposerait désormais. Parmi la foule nombreuse qui se pressait au passage du cortège, peut-être en était-il qui se souvenaient encore de son enseignement et de sa volonté de fer : victoire, égale volonté… Une bataille gagnée, c’est une bataille où l’on ne veut pas s’avouer vaincu… et encore, ultime leçon pour les chefs à venir : la victoire va toujours à ceux qui la méritent par la plus grande force de volonté et d’intelligence.

20 mars 1935 : premier vol du Grumman F3F, dernier avion de chasse (embarqué) biplan américain.

Le Grumman F3F était le dernier avion de chasse biplan livré à la marine américaine, il a servi entre les deux guerres. Conçu comme une amélioration du F2F, il est entré en service en 1936. il a hérité de la configuration du train d’atterrissage d’abord utilisé sur le Grumman FF et ultérieurement monté sur le Grumman F4F Wildcat. Il a été retiré des escadrons de première ligne fin 1941, avant la Seconde Guerre mondiale, et a été remplacé par le Brewster F2A Buffalo monoplan. Quand son successeur, le F4F Wildcat, est entré en service, à son tour il a rapidement remplacé le F2A Buffalo en tant que principal chasseur de la Marine au début de la Seconde Guerre mondiale, et a continué à être produit tout au long du conflit.

L’expérience de la Navy avec le F2F a révélé des problèmes de stabilité et de mise en vrille, amenant le un contrat pour une version XF3F-1 amélioré, avant le début des livraisons du F2F. Le contrat ajoutait aussi la capacité d’attaque au sol en plus du rôle de chasseur. Propulsé par le même moteur Pratt & Whitney R-1535-72 Twin Wasp Junior, le F3F avait un fuselage allongé et une surface alaire augmentée. Une réduction du diamètre des roues du train a permis une meilleure rationalisation du fuselage en éliminant la bosse proéminente à l’arrière du carénage du F2F.

Le prototype BuNo. 9727, effectua son premier vol le avec aux commandes le pilote d’essai de la compagnie, Jimmy Collins, qui effectua trois vols ce jour-là. Deux jours plus tard, six vols de sortie de piqué eurent lieu. Le 10e jour, le retrait de l’appareil à 8 000 pieds (2 438 m) a enregistré 14 g sur les équipements de test. L’avion s’est disloqué en plein vol, s’écrasant sur un cimetière et tuant Collins.

Un deuxième prototype renforcé a été construit, mais il s’est écrasé le de la même année à la suite de l’évacuation du pilote lors d’un échec de récupération de vrille. Le deuxième prototype a été reconstruit en trois semaines, volant le . Une commande de 54 chasseurs F3F-1 a été émise le de cette année, à la suite des conclusions du programme d’essais en vol.

20 mars 1939 : 1939 : Joachim von Ribbentrop adresse l’ultimatum allemand contre la Lituanie visant le territoire de Memel.

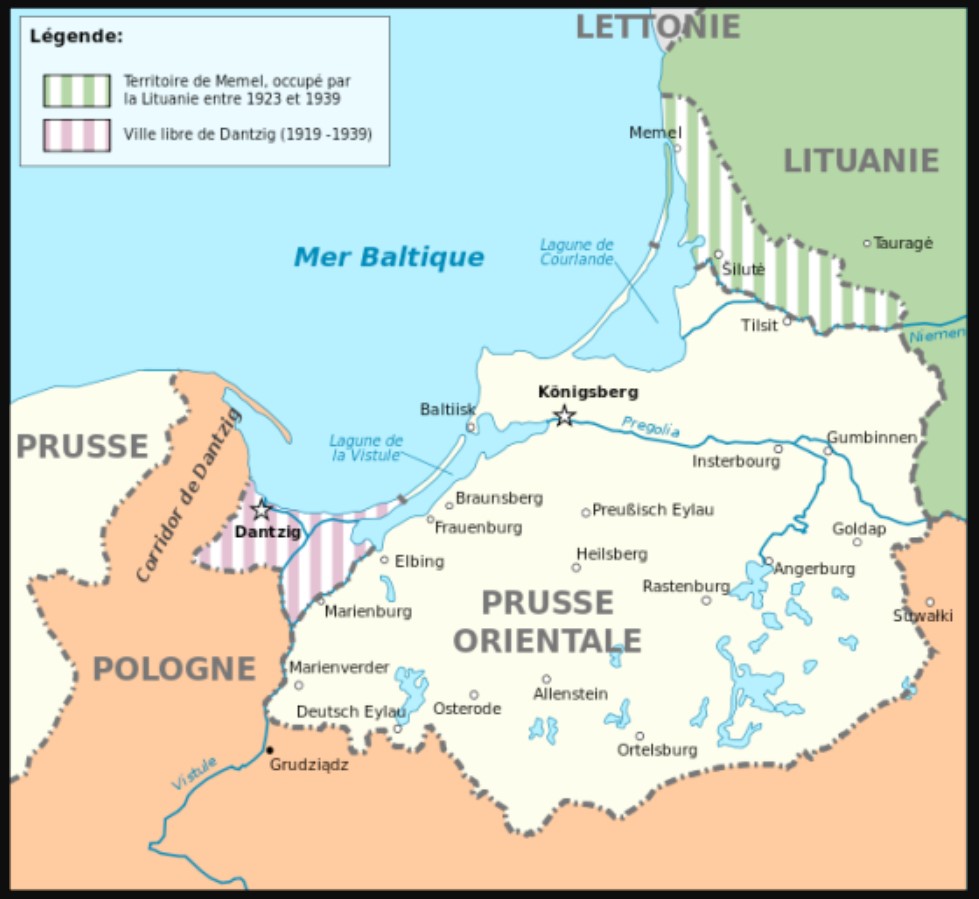

Le territoire de Memel ou région de Klaipėda est une région située autour de l’actuelle ville lituanienne de Klaipėda qui bénéficia d’un statut particulier entre 1920 et 1939.

Ancienne région du royaume de Prusse située dans la province de Prusse-Orientale, majoritairement peuplée de germanophones, le territoire de Memel fut créé après la Première Guerre mondiale par le traité de Versailles, puis placé par la Société des Nations sous administration française. Il fut occupé par la Lituanie en 1923, annexé par l’Allemagne nazie en 1939, puis par l’URSS en 1945 qui l’a incorporé à la Lituanie.

Le territoire était constitué d’une bande de 140 km de long et de 20 km de large au nord du fleuve Niémen, entre la Prusse-Orientale et la Lituanie proprement dite. Il comptait 145 000 habitants en 1939. Les plus grandes villes étaient Memel (actuelle Klaipėda, 40 000 habitants), Heydekrug (actuelle Šilutė, 5 000 habitants) et Pogegen (actuelle Pagėgiai, 2 800 habitants).

***

Le territoire de Memel qui s’étend sur une région peuplée à l’origine par des tribus curoniennes et skalviennes fut conquis par l’ordre Teutonique vers 1252. L’ordre y construisit le château et la ville de Memel (actuelle Klaipėda). En 1422, la paix du lac de Melno met fin à des décennies de conflit entre l’ordre Teutonique et l’alliance du royaume de Pologne et du grand-duché de Lituanie : la frontière de la Prusse (administrée par l’Ordre) est fixée au nord du Niémen et inclut la ville de Memel. Elle n’est plus modifiée jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale.

En 1918, la région de Memel, située à l’extrémité orientale de la Prusse, est habitée en majorité par une population germanophone, les autres groupes ethniques étant des Lietuvininsks (ou Lituaniens de Prusse) et des Lituaniens. Elle fait partie du nord du district de Gumbinnen et de l’arrondissement de Memel.

À la fin de la Première Guerre mondiale sont rétablis les États nouvellement indépendants de Pologne et de Lituanie, favorables à la division de la Prusse.

Par l’article 99 du traité de paix signé à Versailles, le 28 juin 1919, l’Allemagne « renon[ça], en faveur des principales puissances alliées et associées, à tous droits et titres sur les territoires compris entre la mer Baltique, la frontière nord-est de la province de Prusse-Orientale décrite à l’article 28 [dudit traité] et les anciennes frontières entre l’Allemagne et la Russie » ; et elle « s’engage[a] à reconnaître les dispositions que les principales puissances alliées et associées prendr[aie]nt relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants ».

En 1920, le traité de Versailles consacre la création du territoire de Memel, constitué de la région prussienne située au nord du Niémen, indépendamment de la volonté de ses habitants. Ce territoire est placé sous le contrôle de la Conférence des ambassadeurs et sous administration française. Le , les premiers éléments du 21e bataillon de chasseurs débarquent dans le port de Memel, accompagnant les membres de la Commission administrative française chargée de gérer le territoire au nom des Alliés.

Progressivement, les timbres-poste allemand du type Germania sont remplacés par des timbres français des types Semeuse et Merson, portant des surcharges MEMEL, remplaçant « République française » rayé et la nouvelle valeur faciale exprimée en mark ou en pfennig. 69 bureaux de poste sont ouverts et 110 timbres français surchargés émis pendant les trois ans d’administration française, ce nombre important s’expliquant par les incessants changements de tarifs.

Pendant la période d’administration française, l’idée d’un État indépendant de Memelland prend forme parmi les habitants de la région. L’organisation Deutsch-Litauischer Heimatbund (« association patriotique germano-lituanienne ») promeut l’idée d’un Freistaat Memelland, qui doit revenir plus tard à l’Allemagne. Elle compte 30 000 membres, allemands et lituaniens, soit environ 20 % de la population totale. En 1921, un référendum non officiel organisé par l’Arbeitsgemeinschaft für den Freistaat Memel (« équipe de travail pour un État libre de Memel ») et auquel 75 % des électeurs participent approuve la création d’un État indépendant et désapprouve une éventuelle union avec la Lituanie.

Le , l’armée lituanienne envahit le territoire au cours de la révolte de Klaipėda., grâce à l’aide de milices qui y étaient entrées clandestinement. La France, qui entreprend à la même époque l’occupation de la Ruhr, ne prend aucune mesure importante pour contrer la rébellion, alors que la garnison sur place est en large infériorité numérique (250 soldats contre 1 400 soldats et insurgés lituaniens). Le , le territoire est annexé par la Lituanie, aux termes de combats qui font 12 morts lituaniens et 2 français.

Le , une convention signée entre la Conférence des Ambassadeurs et la Lituanie confirme l’annexion du territoire par cette dernière, mais sous la forme d’une région autonome. Celle-ci se voit accorder un parlement séparé, un système judiciaire distinct, une citoyenneté propre, deux langues officielles, la capacité de lever ses propres impôts, de prélever des droits de douane, de gérer ses affaires culturelles et religieuses, d’assurer le contrôle interne de l’agriculture et de la sylviculture, ainsi que d’établir un régime de sécurité sociale.

L’annexion donne à la Lituanie le contrôle d’un port sur la mer Baltique libre de glaces toute l’année. Ce pays fait pleinement usage du port de Klaipėda, le modernisant et l’adaptant, principalement pour ses exportations agricoles. La reconstruction du port est certainement l’un des projets d’investissement à long terme les plus importants adoptés par le gouvernement lituanien pendant l’entre-deux-guerres.

Les habitants du territoire ne sont pas consultés pour ces accords. En fait, tout au long de l’entre-deux-guerres, les partis politiques pro-allemands disposent d’une majorité de plus de 80 % à toutes les élections au parlement local. La région est principalement germanophone et de nombreux locuteurs lituaniens se déclarent eux-mêmes comme Memellanders lors des recensements officiels. Les différences religieuses sont également importantes : 95 % des habitants du territoire sont luthériens tandis que 90 % des Lituaniens sont catholiques. Le gouvernement lituanien rencontre donc une forte opposition de la part des institutions autonomes de la région.

Au fil des années, les revendications sur une réintégration à une Allemagne en plein essor se font de plus en plus pressantes. C’est alors que la Lituanie instaure une politique de « lituanisation » : elle rencontre de plus en plus d’opposition, les différences religieuses et régionales devenant lentement insurmontables.

Fin 1926, Antanas Smetona prend le pouvoir en Lituanie à la suite d’un coup d’État. Il met en place une politique de discrimination et de lituanisation, écartant les germanophones et les Lietuvininsks (Lituaniens de la province de Prusse-Orientale) de l’administration du territoire. Dans ce contexte, les organisations pronazies s’implantent dans le territoire de Memel. En 1934, plusieurs dizaines d’activistes pronazis sont jugés par la Lituanie pour terrorisme. Trois membres de ces organisations sont condamnés à mort et leurs dirigeants sont emprisonnés. Du fait de pressions politiques et économiques de l’Allemagne, la plupart sont libérés par la suite.

En 1938, Adolf Hitler déclare que la reconquête de Memel est une priorité, juste après les Sudètes. Lorsque la Pologne présente un ultimatum à la Lituanie le 17 mars 1938 exigeant d’établir des relations diplomatiques entre les deux pays, l’Allemagne déclare qu’en cas de conflit entre la Pologne et la Lituanie, elle interviendrait pour reprendre Memel et l’Ouest du pays. Une semaine plus tard, l’Allemagne présente à la Lituanie un mémorandum exigeant la liberté d’action pour les activistes pro-allemands et une réduction de l’influence lituanienne dans le territoire. La Lituanie choisit de remettre le problème à plus tard, en espérant une amélioration du contexte international, tactique qui ne s’avère pas payante : la propagande et les manifestations pro-nazies se généralisent ; aux élections parlementaires locales de , les partis pro-allemands reçoivent 87 % des suffrages.

Le , Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères allemand, adresse un ultimatum oral à Juozas Urbšys, son homologue lituanien, exigeant l’abandon du territoire par la Lituanie. Le suivant, une délégation lituanienne se déplace à Berlin afin de signer sa cession, moyennant un bail emphytéotique de 99 ans sur une zone dans le port de Memel pour l’utilisation d’installations érigées les années précédentes.

Les forces allemandes envahissent le territoire avant même la ratification officielle lituanienne. Le Royaume-Uni et la France, suivant une politique d’apaisement déjà employée lors du conflit des Sudètes, choisissent de ne pas défier Hitler.

Après l’annexion allemande de 1939, de nombreux Lituaniens quittent Memel et sa région. Administrativement, le territoire est englobé dans la province de Prusse-Orientale, comme avant 1919. Le port de Memel est rapidement transformé en base navale par les Allemands.

Fin 1944, à l’approche de l’Armée rouge, la quasi-totalité de la population de Memel est évacuée. Pendant la bataille de Memel, la ville assiégée est défendue par l’armée allemande jusqu’au . À sa capture par les forces soviétiques, elle est presque complètement déserte. Il ne restait plus qu’une cinquantaine de vieillards ou blessés.

À la fin de la guerre, la majorité des habitants du territoire ont fui vers l’Ouest pour s’installer en Allemagne. En 1945-46, on dénombre environ 35 000 habitants lietuvininsks et allemands. Au cours de la période 1945-1950, environ 8 000 personnes sont transférées à l’Ouest.

Les derniers Allemands de souche sont ensuite expulsés, la plupart choisissant de fuir vers ce qui allait devenir l’Allemagne de l’Ouest. Ceux qui restent dans l’ancien territoire de Memel perdent leur emploi. En 1951, la Lituanie expulse 3 500 personnes vers l’Allemagne de l’Est. En 1958, quand l’émigration est autorisée, la majorité de la population allemande et les Lietuvininsks émigrent vers l’Allemagne de l’Ouest. Les familles des notables locaux lituaniens, qui s’étaient opposés aux partis allemands avant la guerre, sont déportées vers la Sibérie.

20 mars 1940 : premier vol de l’avion de transport britannique Armstrong Whitworth Albemarle.

L’Armstrong Whitworth A.W.41 Albemarle est un avion militaire britannique de la Seconde Guerre mondiale. Mis en chantier comme bombardier moyen par Bristol et développé par Armstrong Whitworth, ce bimoteur servit en fait d’avion de transport pour des missions spéciales.

Émise par l’Air Ministry en 1938, la spécification P.9/38 portait sur un bombardier moyen bimoteur construit essentiellement en tubes d’acier soudés supportant une structure en bois, procédé devant permettre d’économiser des matériaux stratégiques mais aussi de produire de nombreux sous-ensembles en faisant appel à des industriels sans expérience aéronautique spéciale. Bristol répondit en proposant un appareil embarquant 6 hommes d’équipage, dont un mitrailleur dorsal (tourelle quadruple) et un mitrailleur ventral (tourelle double). Il apparut rapidement qu’Armstrong Whitworth disposait d’une capacité industrielle inutilisée et le développement de l’appareil fut donc transféré au bureau d’études dirigé par John Lloyd.

L’Air Ministry ayant modifié son cahier des charges pour faire du futur bimoteur un bombardier de reconnaissance, et John Lloyd ayant modifié le projet Bristol pour en faire un quadriplace capable de transporter 680 kg de bombes sur 3 200 km à une vitesse de croisière de 402 km/h et 1 525 m d’altitude, une nouvelle spécification fut établie avec la désignation B.18/38. Finalement, le futur bombardier se présentait comme un monoplan à aile médiane cantilever de construction mixte. Avec un empennage bi-dérive et un train d’atterrissage tricycle escamotable à commande hydraulique, l’Albemarle avait de faux airs de B-25 Mitchell et fut le premier avion de construction britannique disposant d’un train tricycle (roulette avant) à entrer en service dans la Royal Air Force.

Une première commande portant sur 200 appareils, soit 2 prototypes à produire par Armstrong Whitworth et 198 appareils de série devant être assemblés à Brockworth, près de Gloucester, par A.W. Hawksley Ltd, fut passée dès 1939. Deux marchés supplémentaires devaient porter la commande à 880 bimoteurs (dont 200 destinés à l’URSS), 278 exemplaires étant par la suite annulés.

Le premier des deux prototypes construits par Armstrong Whitworth prit l’air le 20 mars 1940 à Hamble, avec une voilure affichant une envergure de 20,44 m et des moteurs Bristol Hercules XI de 1 590 ch. Il se révéla immédiatement trop lourd, essentiellement en raison de son mode de construction et le centre d’essais de Boscombe Down se montra très critique envers le bimoteur : performances insuffisantes, particulièrement en charge, efficacité médiocre des gouvernes sur un seul moteur, manque d’efficacité du frein de roue avant, manque de confort pour l’équipage, avec en particulier une totale inefficacité du chauffage en arrière du longeron de voilure, difficultés à charger les bombes.

Le premier prototype fut détruit sur accident avant l’achèvement du second qui prit l’air le 20 avril 1941 avec une voilure portée à 23,47 m. Malgré les difficultés à mettre en place la production, impliquant quelque 1 000 sous-traitants sans expérience aéronautique, les premiers exemplaires de série sortirent d’usine en octobre 1941 avec une voilure de 23,47 m d’envergure, une tourelle dorsale quadruple Boulton-Paul et la possibilité de monter une tourelle ventrale double.

Au moment où les premiers appareils arrivèrent en unités, en décembre 1941, il avait été décidé de limiter l’usage de cet avion aux missions de transport de parachutistes (Albemarle ST) avec un aménagement pour 10 hommes armés, ou de remorquage de planeurs (Albemarle GT). Les essais dans ce sens avaient montré une nette tendance des moteurs à la surchauffe, problème qui ne fut jamais résolu malgré de nombreux essais d’amélioration de la ventilation des cylindres.

602 appareils furent construits an total, soit 2 prototypes et 600 appareils de série. La production cessa en décembre 1944.

20 mars 1976 : début du tournage aux Philippines du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola.

Apocalypse Now est un film américain réalisé par Francis Ford Coppola, sorti en 1979. Ce film sur la guerre du Vietnam est une adaptation libre du roman court Au cœur des ténèbres (Heart of Darkness) de Joseph Conrad, paru en 1899.

Il a obtenu, entre autres distinctions, la Palme d’or du festival de Cannes 1979 et a été nommé pour huit Oscars du cinéma, dont ceux du Meilleur film, de la Meilleure réalisation (pour Francis Ford Coppola), du Meilleur acteur dans un second rôle (pour Robert Duvall), et a remporté ceux de la Meilleure photographie et du Meilleur son. Le film est classé à la 28e place des 100 meilleurs films du cinéma américain par l’American Film Institute et est considéré comme l’un des meilleurs films de tous les temps. En l’an 2000, le film est sélectionné par le National Film Registry pour être conservé à la bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son « importance culturelle, historique ou esthétique ».

Le succès du film a sauvé le réalisateur du désastre financier auquel il était voué en cas d’échec. En effet, Francis Ford Coppola a dû investir sa fortune personnelle dans cette aventure en hypothéquant tous ses biens. En 1991, le documentaire Aux cœurs des ténèbres : L’Apocalypse d’un metteur en scène retrace l’aventure insensée du tournage : problèmes en tous genres, de budget, de scénario et d’acteurs (surpoids de Marlon Brando, crise cardiaque de Martin Sheen, etc.).

Un nouveau montage, plus long, est sorti en 2001 sous le titre Apocalypse Now Redux, puis une version dite Apocalypse Now Final Cut est sortie en 2019.

20 mars 1993 : collision entre le SNA américain USS Grayling et le SNLE russe K-407 Novomoskovsk.

L’incident sous-marin au large de la péninsule de Kola est la collision entre le sous-marin nucléaire d’attaque de l’US Navy USS Grayling et le sous-marin nucléaire lanceur d’engins de la Marine russe K-407 Novomoskovsk à 100 milles au nord de la base navale russe de Severomorsk, le . L’incident a lieu alors que le sous-marin américain, qui suivait le bâtiment russe, perd temporairement la trace du Novomoskovsk. Lorsque le Grayling réacquière l’écho du Novomoskovsk, la faible distance de seulement un demi-mille rend la collision inévitable. L’incident a lieu une semaine seulement avant le sommet organisé entre le président américain Bill Clinton et le président de la fédération de Russie Boris Eltsine.

***

Le Novomoskovsk, commandé par le capitaine de premier rang Andreï Boulgarkov était en exercices d’entraînement au combat à 105 milles marins (194 km) au nord de Mourmansk. Ayant atteint l’extrémité nord de la zone définie pour ses exercices le Novomoskovsk fait demi-tour à une vitesse comprise entre 16 et 18 nœuds (30 à 33 km/h). 25 minutes plus tard, alors qu’il se trouvait à 74 mètres de profondeur, le Novomoskovsk ressent un impact suivi d’un bruit de crissement. Dans les secondes qui suivent, son sonar localise des bruits en provenance d’un sous-marin étranger croisant à proximité immédiate. Avant de quitter la zone, le Grayling s’assure que le sous-marin russe n’avait pas subi d’importants dégâts.

Une enquête révèle que le Grayling avait suivi les positions du Novomoskovsk depuis une position située entre 155 et 165 degrés à bâbord et d’une distance comprise entre 11 et 13 km (5,9 à 7,0 milles nautiques). Le Grayling perd la trace du Novomoskovsk lorsque celui-ci changea sa trajectoire de 180 degrés. Pour réacquérir sa cible, le Grayling accéléra en direction du point de perte de contact à une vitesse de 8 à 15 nœuds (15 à 28 km/h).

Les vagues déferlantes créées dans les eaux peu profondes de la mer de Barents générèrent un parasitage sonore, de sorte que lorsque deux sous-marins s’abordent l’un l’autre de front, chacun ne détecte la présence de l’autre que lorsque la distance entre les deux n’est plus que de quelques centaines de mètres. Le sonar passif du Grayling détecte le Novomoskovsk à une distance d’environ un kilomètre (0,54 mille nautique). La distance se rapprochant et le Combat information center (en) du Grayling prenant du temps à décider quelle était la meilleure option pour éviter la collision, le commandant du Grayling, le Captain Richard Self, essaya de changer sa trajectoire et de faire surface, mais cette tentative est rendue impossible par la quantité de mouvement Grayling. Le Grayling entre en collision avec la structure supérieure du Novomoskovsk, qui sort de la collision avec une importante égratignure sur son avant tribord. Le sous-marin américain doit également déplorer des dégâts mineurs. Le sous-marin américain est réparé et reste en service jusqu’en 1997, date à laquelle il est finalement désarmé. Le Novomoskovsk reprendra également du service, et après une refonte totale, il est programmé pour rester en service au sein de la Marine russe jusqu’en 2020.