21 mai 878 : fin du siège de Syracuse.

La cité tombe dans la matinée du après neuf mois de siège. Les défenseurs venaient de se retirer des murailles pour se reposer et déjeuner, ne laissant qu’une garde limitée pour tenir la brèche, sous la conduite de Jean Patrianos. Les Arabes en profitent pour lancer une attaque surprise, utilisant tous leurs engins de siège en même temps pour soutenir leur offensive. Le patrice se précipite alors pour rejoindre les défenseurs mais les Arabes les ont tués et viennent de pénétrer dans la cité. Un détachement qui tente de bloquer la voie vers l’église du Sauveur est annihilé et les Arabes pénètrent dans l’église où la plus grande partie de la population s’est réfugiée et périt dans le massacre qui s’ensuit. Le patrice se retrouve isolé avec 70 hommes au sein d’une tour, jusqu’à ce soit contraint de se rendre le lendemain. Quant à Théodose, il assiste à la liturgie dans la cathédrale quand la nouvelle de la chute de la cité lui arrive. Il est alors fait prisonnier avec l’archevêque. À la différence de qui intervient dans l’église du Sauveur, les Arabes ne les maltraitent pas mais forcent l’archevêque à révéler l’emplacement de la sacristie, où les objets précieux sont conservés.

La plus grande partie de la population est tuée lors du sac de la ville. Selon Théodose, parmi les seuls notables, plus de 4 000 sont tués. Le commandant arabe, Abu Ishaq, fait exécuter le patrice byzantin la semaine suivante et les 70 hommes qui ont formé le dernier carré de la résistance byzantine sont emmenés à l’extérieur de la ville et battus à mort. Nicétas de Tarse, l’un des défenseurs, est pris à part, torturé puis exécuté pour avoir insulté le prophète Mahomet lors du siège. Seuls quelques mardaïtes venant du Péloponnèse ainsi que quelques soldats de la garnison parviennent à s’enfuir et à atteindre la Grèce, où ils informent Adrianos de la chute de la ville. Cette dernière est pillée et pratiquement complètement détruite. Selon Ibn al-Athîr, les Arabes restent dans la ville durant deux mois avant de revenir vers leur base, laissant la cité en ruines. Ibn al-Athîr affirme aussi qu’une escadre byzantine apparaît devant la ville mais est repoussée après une bataille lors de laquelle quatre navires byzantins sont coulés.

21 mai 1420 : traité de Troyes.

Le duc de Bourgogne, Philippe Le Bon et le roi d’Angleterre, Henri V, signent le traité qui livre la France aux Anglais. C’est le résultat de la défaite française d’Azincourt et de la division du royaume entre les Bourguignons et les Armagnacs. Le dauphin Charles VII ne règne plus que sur la moitié sud de la France, son conseil et sa cour sont itinérants.

Le 1er , Henri V fait une entrée triomphale à Paris en compagnie du roi Charles VI et du duc Philippe le Bon. L’université de Paris, avec à sa tête le recteur Pierre Cauchon, et les états généraux de langue d’oïl lui apportent leur soutien en enregistrant le traité de Troyes.

Le 1er , Henri V fait une entrée triomphale à Paris en compagnie du roi Charles VI et du duc Philippe le Bon. L’université de Paris, avec à sa tête le recteur Pierre Cauchon, et les états généraux de langue d’oïl lui apportent leur soutien en enregistrant le traité de Troyes.

Le , Henri V meurt, peu avant Charles VI, le suivant. Le fils d’Henri V, âgé de dix mois, est ainsi proclamé « roi de France et d’Angleterre » (il devient Henri VI d’Angleterre, et, hypothétiquement, Henri II de France). Le duc de Bedford assure dès lors la régence en France, et met le siège devant Orléans, la dernière ville au nord de la Loire fidèle à Charles VII, le .

Par la suite, les victoires du parti de Charles VII avec l’aide de Jeanne d’Arc (bataille de Patay et chevauchée vers Reims), rendent caduc le traité de Troyes, par ailleurs cassé par les juristes fidèles à la maison de Valois, arguant, d’une part, que la couronne de France n’appartient pas au roi de France, qui ne pouvait donc en disposer et que, d’autre part, la succession au trône de France est liée à l’application de la loi salique, qui interdit aux filles de transmettre des droits à la couronne. Cependant, les rois d’Angleterre, bien que ne possédant de facto aucun pouvoir au royaume de France, conservent officiellement le titre de roi de France pendant près de quatre siècles, avant de l’abandonner en 1802, à la suite de la paix d’Amiens.

Ironie historique, Henri VI, bénéficiaire (involontaire) du traité de Troyes, se retrouvera 40 années plus tard dans la position de Charles VI, contraint par l’Acte d’Accord de déshériter son propre fils de la couronne d’Angleterre en 1460 durant la guerre des Deux-Roses.

21 mai 1521 : fin du siège de Pampelune (Espagne).

Le 20 mai, le général Lesparre prend la ville de Pampelune avec 13 000 franco-navarrais, dans le cadre de la lutte entre François 1er et Charles Quint. La forteresse, défendue par Miguel de Herrera et à peine 1 000 Castillans, résiste encore quelques heures alors que tout espoir de vaincre a disparu. Le chef de la forteresse s’est laissé convaincre par la fougue d’Ignace de Loyola qui désire combattre jusqu’au bout quoiqu’il advienne. Noble, basque et chef militaire plein d’avenir, Loyola possède déjà certaines des qualités de persuasion et courage qui feront de lui quelques années plus tard, le fondateur et « général » de l’ordre jésuite.

L’artillerie française tire juste et à force de concentrer son bombardement sur les remparts, finit par ouvrir une brèche. Loyola prend la tête d’un détachement pour repousser l’assaut qui se prépare contre l’ouverture pratiquée dans l’enceinte, mais un boulet de canon lui brise les jambes. Le prometteur mais dorénavant boiteux, Ignace de Loyola, vient d’entrer sans le savoir, dans sa deuxième carrière : Il sera général (des Jésuites) et conquérant (d’un empire spirituel).

21 mai 1813 : bataille de Bautzen.

La bataille de Bautzen (appelée bataille de Wurschen sur l’arc de triomphe de l’Étoile) est une victoire française des troupes de Napoléon 1er remportée les 20 et sur les troupes russo-prussiennes commandées par le général russe Wittgenstein. Malgré les effectifs très supérieurs de l’armée française et les mauvaises décisions de l’adversaire, Napoléon ne peut remporter qu’une victoire incomplète, alors qu’il était en mesure de remporter une victoire décisive, principalement à cause du maréchal Ney. Elle a lieu dans le cadre de la guerre de la Sixième Coalition.

Après la désastreuse retraite de Russie, les coalisés reprennent les armes contre la France. Le 2 mai, les armées prussiennes et russes ont déjà été battues à Lützen, mais les fortes pertes en cavalerie de la retraite de Russie ont empêché Napoléon d’en faire un succès complet, la poursuite n’ayant pu avoir lieu.

Le général Wittgenstein commence par faire retraite sur la rive droite de l’Elbe ; après quelques tergiversations des Prussiens qui veulent couvrir Berlin, l’armée prussienne se regroupe finalement avec les Russes (sous l’impulsion de Frédéric-Guillaume) à Bautzen du 10 au 13 mai, sous la protection de l’arrière-garde de Miloradowitch, qui retient le maréchal Macdonald (les Russes sont délogés de leur position au combat de Godan, le 15 mai). Ils y sont rejoints le 16 mai par Barclay de Tolly. L’armée coalisée s’y fortifie, pour y donner bataille en forte position, tout en étant à proximité de l’Autriche, dont on attend l’entrée en guerre, et à même de recevoir des renforts russes.

De son côté, Napoléon remet ses troupes en état jusqu’au 10 mai, en établissant des dépôts, notamment à Dresde, en faisant construire plusieurs ponts sur l’Elbe. Manquant de cavalerie, il a peu de renseignements.

À partir du 11 mai, il passe sur la rive droite de l’Elbe. Ney, avec une armée composée des 2e, 3e, 5e, 7e corps d’infanterie et du 2e corps de cavalerie (soit 85 000 hommes), marche au nord, pour faire croire à une attaque sur Berlin ; l’armée principale, dirigée par Napoléon, rassemble les 4e, 6e, 11e et 12e d’infanterie, la Garde impériale et le 1er corps de cavalerie (120 000 hommes), et suit l’armée russo-prussienne. Après le combat d’arrière-garde du 15 mai (Macdonald et Miloradowitch), Napoléon comprend que l’ennemi accepte la bataille, et donne des ordres pour rassembler le maximum de troupes à Bautzen. Il fait parquer les attelages (génie, artillerie) et établir des hôpitaux sur la rive gauche de l’Elbe le 18, pendant que ses corps arrivent les uns après les autres à Bautzen.

Le 19 mai, les Coalisés sont solidement établis sur la rive droite de la Sprée, de part et d’autre de Bautzen. Wittgenstein envoie Barclay de Tolly avec le duc d’York (22 000 hommes au total) pour détruire le 5e corps français. Ce corps part à minuit, et rencontre dans l’après-midi, à Koenigswartha, la division italienne (commandée par le général Peyri), complètement surprise. Le général Peyri est fait prisonnier et les trois brigadiers sont tués. L’arrivée du 3e (maréchal Ney) et du 5e corps (division Maison du corps de général Lauriston) qui affronte les Prussiens à Wartha, empêche la destruction totale de la division italienne, qui perd 3 000 hommes (tués, blessés, prisonniers). Ces combats durent jusqu’à onze heures et minuit. Sur leurs 12 000 soldats engagés, les coalisés perdent 3 500 hommes ; les Français perdent 5 000 hommes sur les 15 000 engagés (dont 2 000 du 5e corps).

L’armée coalisée est disposée du sud au nord sur la rive droite de la Sprée. Le général russe a fait fortifier les collines autour de Bautzen : le but est de tenir là où Napoléon attaquera, et de contre-attaquer là où la pression sera moins forte avec les réserves de la Garde russe.

Le corps de Miloradowitch tient la première ligne, de part et d’autre de Bautzen, avec sous ses ordres 25 000 hommes et les généraux Saint-Priest, Kleist et prince Eugène de Wurtemberg.

La position principale, soutenue par des retranchements et des redoutes, en arrière de Bautzen, est défendue par 40 000 hommes (dont 9 000 d’York, encore en chemin revenant du combat de Wartha). Les chefs de corps sont Kleist, Blücher, le duc d’York. L’aile droite (9 000 hommes) est placée sur un terrain plat, entre la Sprée et une petite rivière, sans point d’appui, et commandée par Barclay de Tolly. La réserve est constituée de la Garde impériale russe.

Au total, le front est de 15 km. Bien que fortement défendue au centre et à droite (sauf à l’extrême droite), la ligne coalisée, trop longue et coupée de marais et d’étangs, est difficile à tenir face à des effectifs doubles. Wittgenstein compte donc attaquer dès qu’il le pourra. Les communications sont gênées en arrière ; son extrême droite, sans point d’appui, est son point faible.

Napoléon décide de commencer la bataille le 20 mai : Ney, qui doit attaquer la droite de l’adversaire, arrive en position (voir combats de la veille). Cela lui permet d’entamer les forces de l’ennemi dans la journée, avant de le tourner le lendemain et d’avoir l’après-midi pour poursuivre l’ennemi.

Son aile droite (12e corps du maréchal Oudinot) attaque donc à midi ; le 11e mène l’assaut sur Bautzen, sans réussir ; le 6e corps de Marmont passe la Sprée, protégé par le feu de 60 pièces, et refoule le prince Eugène de Wurtemberg (vers 16 heures). Sa division Compans pénètre alors à revers dans Bautzen, évacué en catastrophe par les Russes. Le 11e corps peut alors avancer.

Plus au nord, le 4e corps de Soult est retenu toute la journée par Kleist, soutenu par Blücher. Seul le 23e de ligne, de la brigade Morand, parvient à s’établir avec de l’artillerie sur la rive droite de la Sprée. Mais l’avancée du 6e corps (et la prise de Burck par la division Bonnet), oblige Kleist à faire retraite, et permet au 4e corps de franchir la Sprée.

À la tombée de la nuit (19 heures, l’heure d’été n’existant alors pas, soit environ 21 heures actuellement), le 12e corps occupe les points d’appui de l’extrême-gauche coalisée. L’état-major russe, dont le prince Alexandre, pensant que le danger principal vient de là, fait envoyer par Wittgenstein (à contrecœur), 3 500 hommes de la réserve. Avec ce renfort, Miloradowitch repousse Oudinot, les combats durant jusqu’à 22 heures (minuit moderne).

Au nord, l’armée de Ney a progressé, la division Souham ayant chassé un détachement russe du bourg de Klix.

Au soir du 20, Miloradowitch occupe l’aile gauche fortifiée ; York et Blücher le centre et la droite, avec Kleist passé en réserve ; et Barclay, l’extrême-droite.

Le plan de Napoléon est alors :

- de faire attaquer à droite les 12e et 11e corps, afin de distraire l’ennemi (et d’y faire envoyer des renforts)

- de faire déboucher l’armée de Ney au Nord, qui prend à revers l’aile droite de Wittgenstein (commandée par Blücher)

- le centre (partie du 11e corps, les 6e et 4e corps, la cavalerie de La Tour-Maubourg, la Garde) attend face aux positions ennemies, trop puissamment défendues pour être emportées d’assaut sans de fortes pertes (Napoléon a sûrement en mémoire les batailles de Lutzen ou de La Moskowa), puis donnera l’attaque principale lorsque l’ennemi se verra tourné.

Napoléon voit tout le champ de bataille, sauf la partie Nord, où opère Ney, dont il est séparé par une heure et demie à cheval. Le point déterminant du plan, le débordement inattendu par l’aile droite de l’ennemi, repose entièrement sur Ney livré à lui-même.

La journée commence selon ce plan : Ney dévale au nord, tandis qu’Oudinot attaque au sud, pas trop fermement. En conséquence, le tsar Alexandre 1er envoie 4 500 hommes de sa Garde en renfort, ne gardant que 11 000 hommes en réserve, dont moins de 6 000 fantassins, dès le début de la bataille. Miloradowitch repousse Oudinot, qui garde en réserve la division bavaroise. Les divisions Fressinet et Gérard, du 11e corps, l’appuient, et limitent le recul.

Au nord, la division Maison est engagée assez tôt à Klix (traversée par la division Souham du 3e corps la veille), mais le général Lauriston ne l’appuie pas. Le 3e corps, commandé par Ney, arrive alors en soutien (divisions Souham et Delmas), et repousse Barclay, qui demande du renfort, sans en obtenir. Il est alors défait par l’avancée des 3e et 5e corps. Alors que le plan prévoyait l’occupation de Preititz à 11 h, dès 10 h la division Souham l’occupe. Le reste des corps Lauriston et Ney avance plus prudemment, ce qui oblige Souham à reculer devant Kleist, envoyé en renfort par Blücher.

Le centre français attaque à ce moment (midi). Il progresse grâce aux positions en hauteur acquises la veille, puis vers 14 heures, il lance l’attaque à fond. Ney comprend qu’il est couvert, et qu’il peut attaquer. Mais il le fait faiblement. La retraite de Blücher, faite avant 15 heures, peut se dérouler en bon ordre. En effet, Ney appuie sur sa droite, et son 3e corps suivi du 5e se précipitent sur les positions libérées par Blücher, et sèment le désordre dans le 4e corps de Soult.

L’aile gauche coalisée commence à faire retraite vers 15 ou 16 heures, faiblement poursuivie par Oudinot, dont les forces combattent durement depuis deux jours. Vers 17 heures, Ney attaque enfin dans le bon sens avec les 3e, 5e et 7e corps, mais les Russes et les Prussiens avaient déjà entamé leur retraite, et ne sont donc pas débordés, et la cavalerie de La Tour-Maubourg ne peut jeter le désordre dans les carrés coalisés en ordre parfait.

Sur ces deux jours, les coalisés perdent environ 17 000 hommes, contre 15 000 aux Français. Avec les engagements du 19, les pertes sont équilibrées à 20 000 hommes de part et d’autre.

Wittgenstein opère une bonne manœuvre à Bautzen, en détournant Ney de Berlin, tout en prenant du repos quelques jours dans une position forte. Il commet une faute lourde en livrant bataille, son front étant trop allongé, sa supériorité en cavalerie lui aurait permis de faire à nouveau une retraite en toute sécurité, en attendant des renforts.

La destruction de l’armée coalisée est évitée par une négligence de l’Empereur, qui ne rappelle pas immédiatement dans les manœuvres précédant la bataille la totalité de l’armée de Ney. Le 7e corps de Reynier (9 000 hommes) n’arrive ainsi à Bautzen que le 21 à 14 heures, et le 2e corps de Victor (13 000 hommes) et la cavalerie de Sébastiani n’arrivent que le 22, soit 20 000 hommes qui manquent à l’armée française. Évidemment, la manœuvre aurait réussi si Ney avait appuyé son avancée dans la bonne direction et à temps. Mais les ordres de Napoléon et de Berthier ont été trop laconiques pour le maréchal, qui bien qu’excellent meneur d’hommes n’était pas un grand stratège.

Enfin, seuls 80 000 des 180 000 soldats français présents sur le champ de bataille combattent réellement, une partie de ceux de Ney comme le centre français n’étant jamais au contact. Pour le centre français, on peut l’expliquer par le fait que Napoléon voulait au contraire faire quitter aux Russes leur forte position pour limiter ses propres pertes. Ney, ayant marché trop lentement, et attaqué de façon brouillonne, arrive au complet sur le champ de bataille mais trop tard.

La poursuite est incomplète pour deux raisons :

- elle commence le lendemain (si on excepte les combats de nuit entre postes des deux camps, restés mêlés après la bataille)

- depuis la campagne de Russie, la France manque de cavalerie.

Le 22 mai, a lieu la bataille de Reichenbach : elle oppose le 7e corps de Reynier, la Garde impériale française et le corps de cavalerie de Latour-Maubourg au corps du prince Eugène de Wurtemberg. C’est une faible victoire française, marquée par la mort à l’état-major des généraux Duroc et Kirgener du Planta, chef d’état-major du génie de la Garde, tués par un boulet perdu à quelques mètres de l’Empereur. Quelques minutes avant, le général Bruyères avait eu les deux jambes emportées par un boulet.

Le 25 mai, Wittgenstein est relevé de son commandement et placé à la tête d’un corps d’infanterie. Il est remplacé par Barclay.

Le 26 mai, la division Maison est battue par la cavalerie du général Ziethen dans une embuscade à Haynau.

21 mai 1871 : début de la semaine sanglante (Paris).

Le chef du pouvoir exécutif, Adolphe Thiers, envoie 130 000 hommes (« les Versaillais ») mettre fin à la tentative de révolution des communards parisiens. La reconquête de la capitale se fait quartier par quartier causant un minimum de 20 000 morts.

21 mai 1879 : bataille navale d’Iquique.

Elle s’est déroulée le , durant la guerre du Pacifique, conflit entre le Chili et l’alliance entre le Pérou et la Bolivie. La bataille a eu lieu devant le port péruvien d’Iquique, le Huáscar, cuirassé péruvien commandé par Miguel Grau, coulant finalement l’Esmeralda, corvette en bois chilienne sous les ordres d’Arturo Prat, après quatre heures de combat.

Au total, le Huáscar avait tiré quarante projectiles. Les Chiliens accusèrent 135 morts. Les Péruviens perdirent le jeune lieutenant Jorge Velarde et sept marins furent blessés. Immédiatement, avant d’avancer vers la Covadonga, Grau organisa le sauvetage des 62 survivants, dont le dernier lieutenant Luis Uribe Orrego, qui salua le geste humanitaire du commandant du Huáscar.

21 mai 1891 : Pierre Loti « immortel ».

Le capitaine de frégate Julien Viaud (Pierre Loti en littérature) est élu à l’Académie française. Il n’ a que 42 ans.

21 mai 1910 : création de la médaille commémorative du siège de Belfort.

Le 3 novembre 1870, les troupes allemandes du général von Werder investissent les pourtours de Belfort et entament le siège de la ville, se heurtant à une vive résistance de la garnison française, alors commandée par le colonel Denfert-Rochereau. Courant décembre, la ville est régulièrement bombardée par l’artillerie prussienne.

Le 3 novembre 1870, les troupes allemandes du général von Werder investissent les pourtours de Belfort et entament le siège de la ville, se heurtant à une vive résistance de la garnison française, alors commandée par le colonel Denfert-Rochereau. Courant décembre, la ville est régulièrement bombardée par l’artillerie prussienne.

La médaille proposée cette semaine permet d’évoquer le souvenir de cet épisode de la guerre franco-allemande de 1870-1871.

Encerclée, durement affectée par les bombardements (plus de 700 maisons et immeubles abîmés ou détruits), la ville et ses défenseurs résistent pendant plus de 100 jours à la pression ennemie, le colonel Denfert-Rochereau n’évacuant la forteresse que le 18 février, sur un ordre exprès du gouvernement de la Défense nationale alors dirigé par Adolphe Thiers.

La défense victorieuse de Belfort permet de négocier le maintien de l’arrondissement au sein de la France, pourtant amputée de l’Alsace. Dès 1875, Le sculpteur Bartholdi, lui-même vétéran de la guerre franco-prussienne, entame la sculpture monumentale du lion de Belfort qui, inaugurée en 1880, symbolise l’énergie des défenseurs. En 1896, un décret du président de la République Félix Faure autorise par ailleurs la ville à faire figurer dans ses armoiries la Croix de la Légion d’Honneur afin de perpétuer le souvenir de cette résistance héroïque.

Créée le 21 mai 1910 par le conseil municipal de Belfort, cette médaille uniface en métal argenté, gravée par Bartholdi, est surmontée d’une couronne murale et représente le Lion de Belfort. Elle porte la légende « Aux défenseurs de Belfort » et les dates « 1870-1871« , ces dernières encadrant les armes de la ville qui reposent sur une grenade enflammée. Elle est suspendue à un ruban vert liseré de noir et encadré des couleurs tricolores. Elle a été décernée par la mairie de Belfort aux combattants ayant participé au siège.

Par décret du président de la République, Félix Faure, en date du , la ville de Belfort avait été autorisée à faire figurer dans ses armoiries la Croix de la Légion d’honneur pour perpétuer le souvenir de sa résistance pendant la guerre en 1870-1871.

Source : CHEMINS DE MEMOIRE

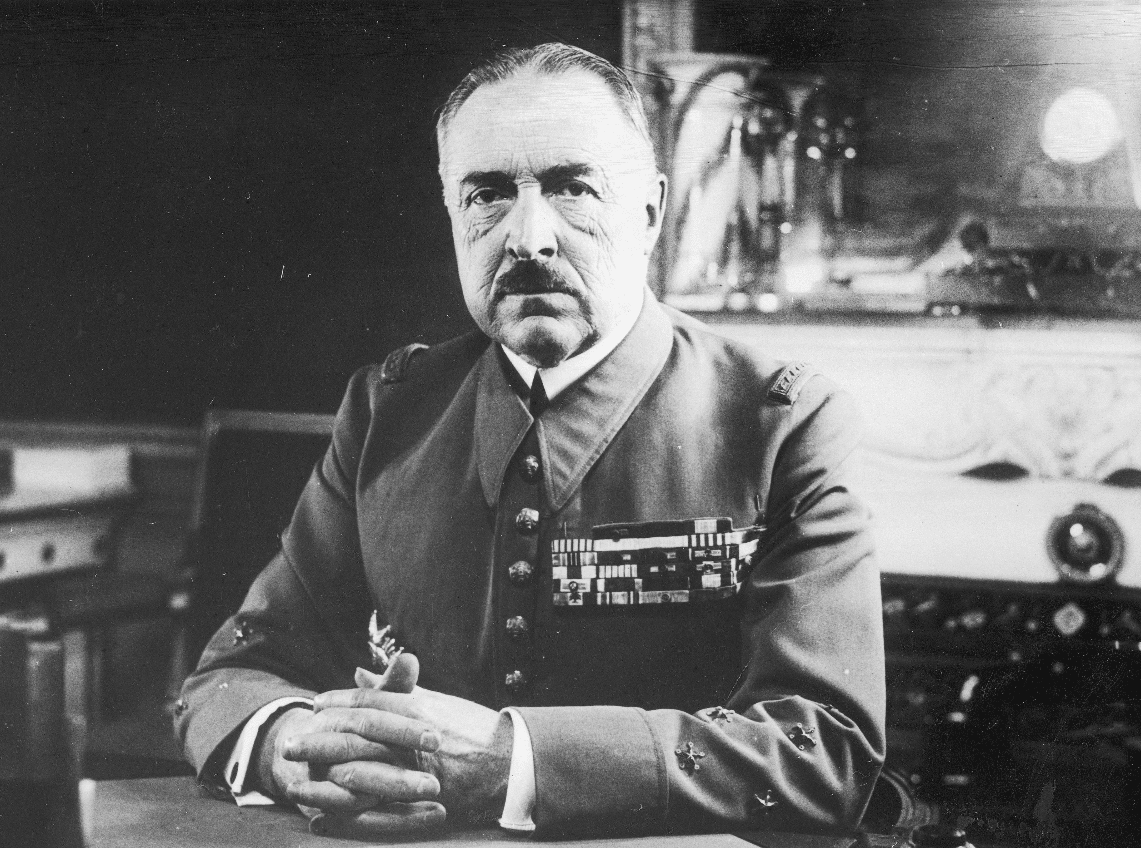

21 mai 1940 : accident du général Billotte. (Ypres – Belgique).

À l’issue de la conférence d’Ypres, qui a regroupé les représentants belges, britanniques et français pour décider des mesures à prendre suite à l’encerclement de l’armée du Nord par les forces allemandes, le général Billotte, commandant le corps français et chargé de conduire la contre-offensive contre les unités allemandes les plus avancées, se tue dans un accident de voiture en retournant à son PC. La vacance du commandement sera quasi-totale durant plusieurs jours, empêchant les alliés de saisir l’opportunité d’une « nouvelle Marne », alors même que des avions de reconnaissance français ont décelé la faille dans le dispositif allemand extrêmement étiré. Le commandant britannique, Lord Gort, conduit néanmoins l’attaque qui lui a été demandée à partir d’Arras avec un bataillon de chars qui sera presque totalement détruit, mais non sans mettre sérieusement en difficulté la 7e Panzerdivision du Général Rommel ; toutefois, aucune troupe n’est prévue pour exploiter cette percée. En dehors de l’encerclement, au Sud-Est, le général Besson commandant le groupe d’armées N°3, mal informé des conclusions d’Ypres et faisant peu confiance aux Anglais, reste passif, malgré une supériorité numérique et matérielle croissante grâce à l’arrivée permanente de renforts de Lorraine.

21 mai 1954 : mort de l’ingénieur et pilote britannique Geoffrey de Havilland.

Né en 1882 à High Wycombe (Buckinghamshire), de Havilland était le fils cadet du Révérend Charles de Havilland et d’Alice Jeannette (née Saunders). Il fit ses études secondaires à la St Edward’s School d’Oxford et reçut sa formation technique à Crystal Palace School, école d’ingénieur privée créée à Sydenham en 1853, dans l’élan de technophilie qui suivit l’Exposition internationale.

Il s’intéressa d’abord à la mécanique automobile : il travailla comme stagiaire chez Willans & Robinson à Rugby, puis comme projeteur chez Wolseley Motors à Birmingham, et l’année suivante au bureau d’études de la Motor Omnibus Construction Co. Ltd à Walthamstow. Au cours des deux années qu’il passa dans cette société, il conçut son premier aéroplane et fit construire le premier prototype de l’Iris Motor Company de Willesden.

Avec de l’argent emprunté à son grand-père maternel, il passa deux années entières à mettre au point un prototype d’avion biplan, qui s’écrasa à l’atterrissage dès son premier vol à Seven Barrows, près de Litchfield (Hampshire) en 1910 (une plaque commémorative rappelle cet événement). Les essais postérieurs furent plus encourageants : dès 1912, de Havilland parvint à battre le record britannique d’altitude (3 200 m) avec un avion de sa conception, le B.E.2. De Havilland en était l’ingénieur et son frère Hereward le pilote d’essai.

Au mois de , de Havilland fut recruté par l’usine d’aérostats de Farnborough, qui allait bientôt devenir la Royal Aircraft Factory. Il vendit son second aéroplane (sur lequel il avait appris à piloter) à son nouvel employeur pour 400 livres. Rebaptisé le F.E.1, ce fut le premier nom d’avion de la Royal Aircraft Factory. Au cours des trois années suivantes de Havilland prit part à l’étude de plusieurs prototypes de la Factory.

En , de Havilland fut nommé inspecteur à la Direction de l’Aéronautique, mais il ne pouvait se complaire dans un travail purement administratif, et dès le mois de mai il accepta le poste d’ingénieur en chef chez Airco, à Hendon. Il conçut plusieurs modèles d’avions pour cette société, qui tous portent ses initiales, DH. Un grand nombre d’appareils conçus par de Havilland, pilotés par des aviateurs du Royal Flying Corps puis plus tard par la Royal Air Force, combattirent au cours de la Première Guerre mondiale. En 1918, de Havilland fut décoré de l’Order of the British Empire (dont il sera promu « Commandeur » en 1934). EN reconnaissance de ses services pour l’Armée, il fut décoré de l’Air Force Cross en 1919.

Airco fut rachetée par BSA Co., mais BSA ne s’intéressait qu’aux usines d’automobiles. Avec un emprunt 20 000 £, de Havilland racheta les machines dont il avait besoin et en 1920 il fonda la de Havilland Aircraft Co. sur l’aérodrome de Stag Lane, à Edgware, où plusieurs modèles d’avion virent le jour, notamment les appareils de la série Moth. En 1933, la compagnie déménagea ses ateliers à l’aérodrome de Hatfield, dans le Hertfordshire. Geoffrey de Havilland faisait volontiers office de pilote d’essai pour ses propres prototypes. On lui attribue le mot : « Nous pourrions faire des avions à réaction », qui rappelle la suspicion entourant encore les possibilités des avions à réaction au début de la Seconde Guerre mondiale.

Les chasseurs construits par la société, en particulier les Mosquito, jouèrent un rôle de premier plan au cours de la Deuxième Guerre mondiale.

De Havilland conserva la direction de la société jusqu’à son rachat par Hawker Siddeley en 1960.

En 1955, de Havilland se retira des affaires, tout en conservant la présidence de sa société. Il continua à piloter des avions jusqu’à l’âge de 70 ans et mourut d’une hémorragie cérébrale le à l’hôpital Watford Peace Memorial, dans le Hertfordshire.

Anobli en 1944, il fut décoré de l’Ordre du Mérite en 1962. Vainqueurs de multiples prix internationaux, il était membre d’honneur de plusieurs sociétés savantes.

21 mai 1982 : débarquement britannique à San Carlos (Iles Falkland).

Au cours de la nuit du , les Britanniques réalisent un débarquement amphibie de 4 000 hommes à Port San Carlos (sur les plages de la côte nord des Malouines, à 100 km à l’ouest de Stanley) et s’assurent de son contrôle. Le plan vise à se rendre maître de Darwin et Goose Green avant de se tourner vers Port Stanley. Les Argentins lancent des attaques aériennes répétées contre les navires britanniques en piquet radar antiaérien dans le Falkland Sound : la frégate HMS Ardent (F184) est coulée, les destroyers HMS Argonaut (F56) et le HMS Brilliant (F90) sont gravement endommagés, l’Antrim reçoit deux bombes non explosées, les transports de troupes demeurent intacts. Dix-sept avions argentins et quatre hélicoptères sont détruits.

Le , la tête de pont est consolidée, 5 000 hommes sont à terre. L’HMS Antelope (F170) coule lors d’une tentative de désamorçage d’une bombe non explosée. Un Harrier est perdu en mer. Les Argentins perdent 8 avions.

Le , le MV Atlantic Conveyor, porte-conteneurs réquisitionné, est coulé par deux missiles Exocet lors d’une attaque dirigée par des Super-Étendards qui cherchent à toucher le porte-avions Hermes. Le porte-conteneur a une cargaison composée de la quasi-totalité des hélicoptères lourds de la Task Force avec lesquels les Britanniques espèrent se projeter rapidement de la tête de pont de San Carlos vers Port Stanley (6 hélicoptères Wessex du N° 848 Naval Air Squadron et quatre CH-47 Chinook du Squadron 18 de la RAF). Il comprend en outre des plaques Pierced Steel Planking (PSP) et les tentes nécessaires à la construction d’un terrain d’aviation provisoire à San Carlos qui permettrait notamment de faire se poser les hélicoptères et des Harrier d’appui tactique. Les missiles sont passés près de la frégate HMS Ambuscade (Type 21) (F172) qui les a déviés en lançant des leurres à paillettes. Ils se sont alors dirigés vers l’Atlantic Conveyor qui n’en dispose pas et n’a pu les éviter.