28 septembre 1066 : débarquement de Guillaume le Conquérant en Angleterre.

L’année 1066 marque un tournant majeur dans l’histoire de l’Angleterre. Pour comprendre les événements qui mènent au débarquement de Guillaume, duc de Normandie, il faut remonter aux décennies précédentes et examiner la complexe situation politique qui régnait alors.

Édouard le Confesseur, roi d’Angleterre depuis 1042, gouvernait un royaume où les influences scandinaves et normandes s’entrecroisaient. Issu de la dynastie anglo-saxonne mais ayant grandi en exil en Normandie, Édouard entretenait des relations privilégiées avec les nobles normands. Son règne était marqué par une relative stabilité, mais la question de sa succession préoccupait déjà les cercles politiques.

Le système féodal naissant en Angleterre créait des tensions entre les différentes factions nobiliaires. Les grands comtes anglo-saxons, notamment la puissante famille de Godwin, comte de Wessex, rivalisaient d’influence avec les nobles d’origine normande que le roi favorisait parfois. Cette rivalité créait un équilibre précaire qui ne demandait qu’à être rompu.

À la mort d’Édouard le Confesseur le 5 janvier 1066, plusieurs prétendants légitimes ou autoproclamés revendiquent le trône anglais, chacun s’appuyant sur des arguments juridiques et politiques distincts. Harold Godwinson, comte de Wessex et beau-frère du roi défunt, fait valoir sa désignation supposée par Édouard sur son lit de mort. Homme politique expérimenté et militaire reconnu, il bénéficie du soutien immédiat du Witenagemot, l’assemblée des nobles anglo-saxons, qui l’élit roi. Son couronnement a lieu dès le 6 janvier 1066, témoignant de l’urgence de la situation.

Guillaume de Normandie, quant à lui, revendique le trône sur la base de promesses qu’aurait faites Édouard le Confesseur. Selon les sources normandes, le roi anglais aurait désigné Guillaume comme héritier dès 1051, lors d’une visite du duc en Angleterre. Cette version des faits, bien que contestée par les chroniques anglo-saxonnes, constitue le fondement juridique de la campagne normande.

Un troisième prétendant complique la situation : Harald Hardrada, roi de Norvège, qui invoque des droits hérités des accords entre ses prédécesseurs et les anciens rois danois d’Angleterre. Cette revendication scandinave rappelle que l’Angleterre était encore considérée comme faisant partie de la sphère d’influence nordique. Un épisode crucial dans la genèse du conflit se déroule vers 1064, lorsque Harold Godwinson se retrouve, dans des circonstances mal éclaircies, à la cour de Guillaume en Normandie. Selon la version normande des événements, Harold aurait prêté serment de fidélité à Guillaume, reconnaissant ses droits au trône d’Angleterre.

Les circonstances de ce serment demeurent controversées. Les chroniqueurs normands affirment qu’Harold était venu négocier la libération d’otages de sa famille et qu’il a volontairement reconnu Guillaume comme héritier légitime. Les sources anglo-saxonnes, plus tardives et moins détaillées sur cet épisode, suggèrent plutôt qu’Harold était prisonnier et contraint. Ce serment, authentique ou extorqué, fournit à Guillaume un argument moral et religieux puissant. Dans une société chrétienne où le parjure est considéré comme un péché grave, la violation de ce serment par Harold lors de son couronnement donne à Guillaume la possibilité de présenter sa campagne comme une guerre juste, sanctionnée par Dieu.

Dès l’annonce du couronnement d’Harold, Guillaume entreprend des préparatifs minutieux qui révèlent ses qualités de stratège et de diplomate. Sa première démarche consiste à légitimer son entreprise auprès des autorités religieuses et politiques de l’époque. Le duc de Normandie obtient le soutien du pape Alexandre II, qui lui accorde une bannière pontificale. Cette caution religieuse transforme l’expédition en croisade, attirant des volontaires de toute l’Europe occidentale. Des chevaliers flamands, français, bretons et même italiens rejoignent l’armée normande, attirés par les perspectives de butin et de terres.

La logistique de l’opération représente un défi considérable pour l’époque. Guillaume fait construire une flotte de transport estimée entre 700 et 1000 navires, capable d’embarquer environ 7000 hommes, 2000 chevaux, et tout le matériel nécessaire à une campagne militaire. Cette mobilisation maritime sans précédent témoigne des ressources et de l’organisation du duché de Normandie. Les préparatifs s’échelonnent sur plusieurs mois. Guillaume doit non seulement rassembler les hommes et le matériel, mais aussi s’assurer que ses arrières normands restent sécurisés pendant son absence. Il confie le gouvernement du duché à sa femme Mathilde et organise la défense des frontières.

La stratégie de Guillaume repose sur plusieurs éléments calculés avec soin. D’abord, il compte sur l’effet de surprise et la rapidité pour établir une tête de pont solide avant qu’Harold puisse organiser une réponse efficace. Ensuite, il mise sur la supériorité tactique de sa cavalerie lourde normande face à l’infanterie anglo-saxonne. Le choix du lieu de débarquement n’est pas laissé au hasard. La côte sud de l’Angleterre, face à la Normandie, présente l’avantage de la proximité, mais Guillaume vise spécifiquement la région de Pevensey et Hastings. Cette zone offre des plages praticables pour un débarquement massif et se situe dans les terres personnelles d’Harold, ce qui revêt une dimension symbolique importante.

Guillaume développe également une stratégie de communication remarquable pour l’époque. Il fait broder une tapisserie (aujourd’hui connue sous le nom de Tapisserie de Bayeux) qui raconte sa version des événements et justifie son intervention. Cette œuvre de propagande, destinée à être exposée publiquement, témoigne de la modernité de l’approche normande.

Après des mois de préparatifs et plusieurs reports dus aux vents contraires, la flotte normande embarque finalement dans les premiers jours de septembre 1066. Les navires se rassemblent à Saint-Valery-sur-Somme, port choisi pour sa position favorable et ses installations portuaires. La traversée s’effectue dans la nuit du 27 au 28 septembre 1066, profitant d’un vent favorable tant attendu. La flotte normande navigue en formation, Guillaume ayant organisé un système de signalisation par lanternes pour maintenir la cohésion. Cette navigation nocturne, risquée mais permettant d’éviter la détection, témoigne de l’audace du commandement normand. Le débarquement commence à l’aube du 28 septembre près de Pevensey, sur la côte du Sussex. Les opérations se déroulent sans opposition majeure, les forces anglo-saxonnes étant alors mobilisées dans le nord de l’Angleterre contre Harald Hardrada. Cette absence de résistance immédiate permet aux Normands d’établir rapidement un camp fortifié et de débarquer hommes, chevaux et matériel en relative sécurité.

L’arrivée des Normands en Angleterre provoque immédiatement une onde de choc politique et militaire. Harold, qui venait de remporter une victoire décisive contre Harald Hardrada à Stamford Bridge le 25 septembre, doit faire volte-face et marcher vers le sud pour affronter cette nouvelle menace. Guillaume, conscient de la nécessité d’agir rapidement, organise son armée et commence à fortifier sa position. Il fait construire un château en bois à Hastings, établissant ainsi une base d’opérations solide. Parallèlement, il autorise ses troupes à ravager la campagne environnante, une tactique destinée à forcer Harold à engager rapidement le combat.

La nouvelle du débarquement normand se répand dans toute l’Angleterre, provoquant des réactions diverses selon les régions et les loyautés. Certains nobles anglo-saxons se rallient immédiatement à Harold, tandis que d’autres adoptent une attitude attentiste, préférant voir l’issue du conflit avant de choisir leur camp.

28 septembre 1106 : bataille de Tinchebray (Normandie).

Henri 1er Beauclerc, roi d’Angleterre et fils cadet de Guillaume le Conquérant décide de mettre un terme à la rébellion de son frère ainé Robert de Courteheuse, le duc de Normandie et débarque sur le continent. La bataille ne dure qu’une heure comme très souvent à l’époque. Les belligérants sont imbriqués dans une mêlée où il est difficile de coordonner une action collective. Aussi le combat est-il indécis jusqu’à ce que Elie de la Flèche, que le roi d’Angleterre a placé en réserve et à couvert, lance une attaque sur les arrières du duc de Normandie. La Normandie est rattachée à l’Angleterre et connait alors une période de paix et prospérité.

28 septembre 1781 : début du siège de Yorktown (Côte Est des futurs Etats-Unis).

Le 28 septembre 1781, lorsque les forces franco-américaines entament le siège de Yorktown, la guerre d’indépendance américaine est entrée dans sa sixième année et a pris une dimension véritablement internationale. Ce qui avait commencé comme une rébellion coloniale s’est transformé en un conflit global opposant la Grande-Bretagne à une coalition incluant la France, l’Espagne et les Provinces-Unies.

Cette transformation géopolitique majeure trouve ses racines dans les calculs stratégiques européens. La France, humiliée par sa défaite lors de la guerre de Sept Ans (1756-1763) et la perte de son empire nord-américain, voit dans la révolte des Treize Colonies une opportunité de revanche contre son rival britannique. L’alliance franco-américaine de 1778 marque un tournant décisif, apportant aux insurgés les ressources navales et financières indispensables à leur survie.

L’Espagne rejoint le conflit en 1779, non par sympathie pour les idéaux républicains américains, mais par opportunisme géostratégique. Madrid espère récupérer Gibraltar et Minorque, perdues au profit de la Grande-Bretagne. Cette adhésion espagnole étend le théâtre d’opérations à la Méditerranée et aux Antilles, dispersant davantage les forces britanniques.

La stratégie britannique du Sud et ses limites

Vers 1778, face à l’enlisement du conflit dans les colonies du Nord, Londres révise sa stratégie militaire. Le gouvernement de Lord North et le commandement britannique développent la « stratégie du Sud », basée sur l’hypothèse que les colonies méridionales abritent une importante population loyaliste prête à soutenir l’effort de guerre britannique.

Cette réorientation stratégique s’appuie sur plusieurs considérations. D’abord, l’importance économique des colonies du Sud, productrices de tabac, de riz et d’indigo, cultures essentielles au commerce impérial. Ensuite, la conviction que les populations rurales du Sud, moins influencées par les marchands urbains favorables à l’indépendance, demeurent attachées à la Couronne. Enfin, la proximité des Antilles britanniques facilite les communications et le ravitaillement.

La campagne du Sud débute avec des succès prometteurs. La prise de Savannah en décembre 1778, puis celle de Charleston en mai 1780 – la plus importante défaite américaine de la guerre – semblent valider cette approche. Le général Henry Clinton, commandant en chef britannique, peut légitimement espérer reconquérir progressivement les colonies méridionales avant de remonter vers le Nord.

Cependant, cette stratégie révèle rapidement ses failles. Le soutien loyaliste, surestimé par les services de renseignement britanniques, se révèle moins consistant que prévu. La guerre civile qui embrase les Carolines voit s’affronter patriotes et loyalistes dans une violence particulièrement brutale, mais sans avantage décisif pour les forces de la Couronne. De plus, les communications britanniques, étirées sur de vastes distances, deviennent vulnérables aux raids de la guérilla patriote.

Lord Cornwallis et la campagne des Carolines

Charles Cornwallis, l’un des généraux britanniques les plus compétents, prend la direction des opérations dans le Sud après la victoire de Camden en août 1780. Aristocrate cultivé et militaire expérimenté, Cornwallis comprend les enjeux stratégiques mais se trouve confronté à un dilemme tactique complexe.

Sa victoire à Camden contre Horatio Gates semble ouvrir la voie à la reconquête de la Caroline du Nord. Cornwallis lance donc une offensive ambitieuse vers l’intérieur, espérant rallier les loyalistes et couper les communications entre les colonies du Nord et du Sud. Cette campagne révèle cependant les contradictions de la stratégie britannique.

L’avancée de Cornwallis l’éloigne de ses bases côtières, l’exposant aux attaques de Nathanael Greene, le nouveau commandant américain dans le Sud. Greene, stratège remarquable, évite les batailles rangées mais harcèle constamment les forces britanniques, les épuisant par une guerre d’usure. Sa tactique de « retraite combattante » force Cornwallis à s’enfoncer toujours plus profondément dans un territoire hostile.

La bataille de Guilford Courthouse, le 15 mars 1781, illustre parfaitement cette situation paradoxale. Cornwallis remporte une victoire technique, mais au prix de pertes si importantes qu’elle équivaut à une défaite stratégique. Comme l’observe un parlementaire britannique, « encore une victoire comme celle-là et nous sommes perdus ».

La décision fatale : Le mouvement vers la Virginie

Épuisé par sa campagne carolinienne et conscient de l’impossibilité de maintenir ses positions sans renforts massifs, Cornwallis prend une décision lourde de conséquences : il abandonne les Carolines et se dirige vers la Virginie. Cette manœuvre, entreprise au printemps 1781, modifie radicalement l’équilibre stratégique du conflit.

La Virginie présente plusieurs avantages théoriques. Colonie la plus peuplée et la plus riche, elle constitue le grenier des armées continentales. Sa conquête priverait Washington de ressources essentielles et pourrait contraindre les Américains à négocier. De plus, la géographie virginienne, avec ses nombreux cours d’eau navigables, semble faciliter les opérations combinées terre-mer.

Cornwallis rejoint les forces britanniques déjà présentes en Virginie sous les ordres de Benedict Arnold, le général américain passé à l’ennemi. Ensemble, ils mènent des raids dévastateurs, notamment contre Richmond et Petersburg. Ces succès tactiques masquent cependant un problème stratégique fondamental : l’absence d’objectif clair au-delà de la destruction.

Henry Clinton, depuis New York, observe avec inquiétude cette évolution. Les relations entre les deux généraux britanniques, déjà tendues, se dégradent davantage. Clinton préfère une stratégie défensive centrée sur les positions fortifiées, tandis que Cornwallis privilégie l’offensive mobile. Cette discorde au sommet de la hiérarchie britannique aggrave les difficultés tactiques sur le terrain.

Le choix de Yorktown et ses implications

Face aux instructions contradictoires de Clinton et à la nécessité d’établir une base navale permanente en Virginie, Cornwallis choisit Yorktown et Gloucester Point, de part et d’autre de la rivière York. Cette décision, prise en juillet 1781, scelle le sort de l’armée britannique du Sud.

Yorktown présente certains avantages : port en eau profonde accessible aux navires de guerre, position défensive relativement forte, contrôle des communications fluviales. Cornwallis y fait construire des fortifications élaborées, conçues pour résister à un siège prolongé. Il compte sur la supériorité navale britannique pour maintenir ses communications avec New York et recevoir les renforts promis par Clinton.

Cette stratégie contient néanmoins une faille majeure : elle rend l’armée britannique entièrement dépendante du contrôle des mers. Si la Royal Navy perdait, même temporairement, la maîtrise locale des eaux, Cornwallis se retrouverait piégé. Cette vulnérabilité n’échappe ni à Washington ni à ses alliés français, qui y voient une opportunité unique.

L’ironie de la situation réside dans le fait que Cornwallis, en cherchant la sécurité d’une base navale, s’enferme dans un piège dont il ne pourra sortir qu’avec l’aide de la flotte. Cette dépendance absolue vis-à-vis du contrôle maritime transforme Yorktown en un pari risqué sur la capacité de la Royal Navy à dominer les eaux américaines.

La convergence franco-américaine

Parallèlement aux mouvements britanniques, une coordination sans précédent se développe entre les forces américaines et françaises. Cette coopération, fruit de longues négociations diplomatiques et militaires, représente l’aboutissement de l’alliance de 1778.

George Washington, depuis le début de 1781, privilégie une stratégie offensive visant New York, principal bastion britannique en Amérique. Ses plans changent radicalement lorsqu’il apprend l’arrivée imminente d’une flotte française commandée par l’amiral de Grasse dans les eaux américaines. Cette nouvelle ouvre des perspectives stratégiques inédites.

Le comte de Rochambeau, commandant du corps expéditionnaire français déployé depuis 1780 en Nouvelle-Angleterre, pousse Washington à reconsidérer ses priorités. Militaire expérimenté, Rochambeau comprend que l’isolement de Cornwallis en Virginie offre une opportunité tactique exceptionnelle, à condition de disposer temporairement de la supériorité navale.

La correspondance entre de Grasse, basé aux Antilles, et les commandants terrestres révèle une planification minutieuse. L’amiral français accepte de remonter vers la côte américaine avec sa flotte, mais pour une période limitée, avant de regagner les Caraïbes pour la saison des opérations hivernales. Cette contrainte temporelle impose un calendrier serré à toute l’opération.

La bataille navale de Chesapeake

Le 5 septembre 1781, trois semaines avant le début du siège terrestre, se joue la bataille navale décisive de Chesapeake. Cette confrontation entre les flottes française de l’amiral de Grasse et britannique de l’amiral Thomas Graves détermine l’issue du siège avant même qu’il ne commence.

La bataille elle-même, bien que tactiquement indécise, aboutit à un résultat stratégique crucial : de Grasse maintient sa position dans la baie de Chesapeake, coupant ainsi toute communication maritime entre Yorktown et le reste du monde. Cette victoire navale française transforme la situation de Cornwallis, qui passe d’une position défensive forte à un piège mortel.

L’importance de cette bataille navale illustre l’évolution de la guerre d’indépendance vers un conflit global. La maîtrise temporaire des mers par la France, puissance navale de premier plan, change fondamentalement les données stratégiques en Amérique. Pour la première fois depuis le début du conflit, les forces britanniques se trouvent coupées de leurs communications maritimes.

La marche vers le Sud et la concentration des forces

Informé de la situation de Cornwallis et de l’arrivée de la flotte française, Washington prend la décision la plus audacieuse de sa carrière militaire : abandonner ses projets contre New York et marcher vers la Virginie avec l’armée continentale et le corps français de Rochambeau.

Cette manœuvre, d’une ampleur exceptionnelle pour l’époque, implique le déplacement de près de 17 000 hommes sur plus de 700 kilomètres, tout en maintenant le secret sur les véritables intentions. Washington organise une campagne de désinformation, faisant croire à Clinton qu’il prépare toujours une attaque contre New York, retardant ainsi l’envoi de renforts à Cornwallis.

La logistique de cette marche révèle les progrès de l’organisation militaire américaine depuis 1775. L’armée continentale de 1781, bien que numériquement réduite, dispose d’un encadrement expérimenté et d’une discipline comparable aux standards européens. La coordination avec les forces françaises, malgré les différences linguistiques et culturelles, fonctionne remarquablement bien.

Le financement de cette opération illustre l’importance de l’alliance française. C’est l’or français qui permet de payer les soldes en retard et d’acheter les approvisionnements nécessaires à la campagne. Sans ce soutien financier, la marche vers Yorktown aurait été matériellement impossible.

Les défenses de Yorktown et la situation de Cornwallis

À la fin septembre 1781, lorsque s’amorce le siège, Cornwallis dispose d’environ 8 000 hommes, mélange de réguliers britanniques, de mercenaires allemands et de loyalistes américains. Ces forces, bien entraînées et commandées par des officiers expérimentés, occupent des fortifications élaborées autour de Yorktown et Gloucester Point.

Les défenses britanniques s’articulent autour de redoutes avancées et d’une ligne principale de fortification protégeant la ville. Cornwallis a fait construire ces ouvrages selon les principes de l’art militaire européen, adaptés au terrain local. Il compte sur ces fortifications pour résister suffisamment longtemps à un siège en attendant l’arrivée des secours promis par Clinton.

La situation psychologique de l’armée britannique reste complexe. Si les soldats conservent confiance en leurs capacités militaires, l’isolement croissant et les nouvelles inquiétantes sur l’état de la guerre dans d’autres théâtres commencent à peser sur le moral. Cornwallis lui-même, malgré ses qualités de commandement, réalise progressivement l’ampleur du piège dans lequel il s’est enfermé.

Les communications avec l’extérieur, coupées par la flotte française, privent Cornwallis d’informations cruciales sur les mouvements ennemis et les intentions de ses supérieurs. Cette cécité stratégique complique toute planification à moyen terme et renforce l’impression d’isolement de la garnison.

L’arrivée des forces coalisées et le début du siège

Le 28 septembre 1781, les armées franco-américaines achèvent leur déploiement autour de Yorktown. Cette concentration de forces représente un moment unique dans l’histoire militaire américaine : pour la première fois, les insurgés disposent d’une supériorité numérique écrasante face à leurs adversaires britanniques.

L’armée assiégeante compte environ 17 000 hommes, dont 9 000 Français et 8 000 Américains. Cette coalition internationale témoigne de l’évolution du conflit et de la reconnaissance internationale acquise par les États-Unis naissants. La présence d’officiers français expérimentés dans l’art du siège compense les lacunes techniques de l’armée continentale dans ce domaine spécialisé.

Washington établit son quartier général au sud de Yorktown, tandis que Rochambeau installe le sien à l’ouest. Cette répartition géographique facilite la coordination des opérations tout en maintenant l’identité distincte des deux armées alliées. Les relations entre les états-majors, malgré les différences culturelles, fonctionnent avec une efficacité remarquable.

L’ouverture du siège marque symboliquement le début de la phase finale de la guerre d’indépendance américaine. Tous les acteurs présents – Washington, Rochambeau, Cornwallis – comprennent que l’issue de cette confrontation déterminera largement l’avenir du conflit et peut-être celui de l’Amérique du Nord.

Les enjeux stratégiques

Au-delà de son importance militaire immédiate, le siège de Yorktown s’inscrit dans un contexte géopolitique global qui dépasse largement les frontières américaines. Pour la France, cette opération représente l’aboutissement de sa stratégie de revanche contre la Grande-Bretagne, initiée dès 1778.

Versailles a investi des sommes considérables dans la guerre américaine, tant en subsides directs qu’en coûts militaires et navals. Le succès de Yorktown justifierait rétrospectivement ces investissements massifs et redonnerait à la France un rôle de premier plan sur la scène internationale. L’échec, en revanche, compromettrait durablement les finances royales et la position diplomatique française.

Pour la Grande-Bretagne, la perte éventuelle de Cornwallis et de son armée aurait des conséquences catastrophiques, non seulement en Amérique mais dans l’ensemble de l’empire. La guerre a déjà coûté énormément en hommes, en argent et en prestige. Une défaite majeure à Yorktown pourrait précipiter la chute du gouvernement North et forcer Londres à reconsidérer l’ensemble de sa politique américaine.

L’impact psychologique du siège dépasse ses conséquences militaires immédiates. En Europe, les cours observent attentivement cette confrontation qui pourrait redéfinir l’équilibre des puissances. Une victoire franco-américaine renforcerait la coalition anti-britannique et encouragerait peut-être d’autres puissances à rejoindre le conflit.

Un tournant historique

Le 28 septembre 1781, lorsque s’ouvre le siège de Yorktown, convergent donc six années de guerre, de diplomatie et de transformations géopolitiques majeures. Cet événement cristallise l’évolution d’un conflit colonial vers une guerre mondiale, l’émergence de nouveaux équilibres stratégiques et la naissance d’une nation.

Les décisions prises dans les semaines et les mois précédents – le choix de Cornwallis de s’installer à Yorktown, la coordination franco-américaine, la bataille navale de la Chesapeake – ont créé une situation unique où l’issue militaire pourrait déterminer l’avenir politique de l’Amérique du Nord.

Ce siège marque ainsi un tournant décisif non seulement dans la guerre d’indépendance américaine, mais dans l’histoire plus large du XVIIIe siècle atlantique, préfigurant les bouleversements révolutionnaires qui transformeront bientôt l’Europe et le Nouveau Monde.

28 septembre 1794 : création de la future école Polytechnique (Palais Bourbon).

’école centrale des travaux publics est créée par le Comité de salut public alors que la France risque une invasion des monarchies coalisées. Un collectif de savants (dont Monge) en battit les premières structures pour fournir à la Nation les cadres scientifiques nécessaires à la Défense nationale. Elle devient Ecole Polytechnique en 1795. Napoléon lui donne le statut d’école militaire en 1804 pour former les officiers d’artillerie puis du génie.

28 septembre 1918 : Tandey épargne Hitler (Marcoing – France).

Lors de la prise du village de Marcoing par son régiment, le soldat britannique Henry Tandey aperçoit un caporal allemand, blessé, qui tente de s’enfuir. Il décide de l’épargner, le caporal allemand le remerciant d’un hochement de tête. Quelques années plus tard, lors d’une entrevue entre Chamberlain et Hitler, ce dernier aurait expliqué qu’il devait la vie à Tandey qu’il aurait reconnu sur une photo.

28 septembre 1956 : mort de William Edward Boeing (État de Washington – Etats-Unis).

William Edward Boeing naît le 1er octobre 1881 à Detroit, dans une famille aux origines cosmopolites qui façonnera sa vision internationale des affaires. Son père, Wilhelm Böing, immigrant allemand arrivé aux États-Unis dans les années 1860, avait américanisé son nom en Boeing et prospéré dans l’industrie du bois et de l’immobilier. Sa mère, Marie Ortmann, également d’origine germanique, apporte à la famille une rigueur prussienne et un sens aigu de l’organisation qui marqueront profondément le futur magnat de l’aviation.

La mort prématurée de son père en 1890 place le jeune William, alors âgé de seulement neuf ans, dans une situation particulière. Héritier d’une fortune considérable, il grandit sous la tutelle de sa mère dans un environnement privilégié, mais également marqué par le sens des responsabilités familiales et entrepreneuriales. Cette expérience précoce de la perte et de l’héritage développe chez lui une maturité exceptionnelle et une compréhension intuitive des enjeux financiers.

Son parcours éducatif reflète l’ambition maternelle et les opportunités offertes par sa condition sociale. Après des études secondaires dans des établissements prestigieux, William Boeing intègre l’université de Yale en 1899, où il étudie l’ingénierie. Cependant, contrairement à beaucoup de ses contemporains fortunés, il ne considère pas ses études comme une simple formalité sociale. Il s’intéresse véritablement aux aspects techniques et mathématiques de l’ingénierie, développant une approche méthodique qui caractérisera plus tard ses entreprises.

Paradoxalement, Boeing quitte Yale en 1903 sans obtenir son diplôme, décision qui surprend son entourage mais révèle déjà son tempérament d’entrepreneur pragmatique. Il préfère l’apprentissage par l’expérience aux certifications académiques, conviction qui le guidera tout au long de sa carrière. Cette rupture avec le parcours traditionnel de sa classe sociale témoigne d’une personnalité indépendante et d’une confiance en ses propres capacités d’analyse.

Les premiers pas dans les affaires

De retour dans l’Ouest américain, région en pleine expansion économique, Boeing investit d’abord dans l’industrie forestière, prolongeant l’activité paternelle tout en l’adaptant aux nouvelles opportunités du XXe siècle naissant. Il démontre rapidement ses capacités d’innovation en modernisant les techniques d’exploitation forestière et en développant des méthodes de transport du bois plus efficaces.

Ses investissements immobiliers à Seattle, ville en pleine croissance grâce à la ruée vers l’or du Klondike et au développement portuaire, révèlent son sens anticipateur des tendances économiques. Boeing ne se contente pas d’investir ; il étudie méticuleusement les marchés, analysant les flux commerciaux et les potentiels de développement urbain. Cette approche analytique deviendra sa marque de fabrique dans tous ses projets futurs.

La diversification de ses activités dans différents secteurs – bois, immobilier, later navigation fluviale – témoigne d’une stratégie entrepreneuriale sophistiquée pour l’époque. Boeing comprend intuitivement l’importance de la diversification des risques et de la complémentarité entre différentes industries. Cette philosophie d’investissement influencera profondément sa future approche de l’industrie aéronautique.

Son mariage en 1911 avec Bertha Marie Paschall, issue d’une famille bourgeoise de l’Iowa, consolide sa position sociale tout en lui apportant une stabilité personnelle qui libère son énergie créatrice pour les affaires. Bertha, femme cultivée et pragmatique, devient une conseillère discrète mais influente, particulièrement sensible aux aspects humains et sociaux de l’entrepreneuriat.

La fascination pour l’aviation naissante

L’intérêt de Boeing pour l’aviation émerge vers 1910, époque où les premières démonstrations aériennes captivent l’imagination du public américain. Contrairement à beaucoup de ses contemporains qui voient dans l’aviation un simple spectacle ou une curiosité technique, Boeing perçoit immédiatement les implications commerciales et industrielles de cette révolution technologique.

Sa première expérience directe avec l’aviation a lieu en 1914, lors d’un vol avec Terah Maroney, pilote itinérant qui propose des baptêmes de l’air à Los Angeles. Cette expérience transforme sa fascination intellectuelle en passion concrète. Boeing ne se contente pas d’admirer les prouesses techniques ; il analyse systématiquement les défauts et les possibilités d’amélioration des appareils qu’il observe.

L’étude minutieuse qu’il entreprend des différents modèles d’avions disponibles révèle son approche d’ingénieur autodidacte. Boeing identifie rapidement les faiblesses structurelles, les problèmes de motorisation et les déficiences aérodynamiques des premiers appareils. Cette analyse critique le convainc qu’il peut concevoir et construire des machines plus performantes et plus fiables.

Sa décision d’acquérir un hydravion Martin TA en 1915 marque le tournant décisif de sa carrière. Mais Boeing ne se contente pas d’être un simple pilote amateur fortuné. Il étudie chaque composant de l’appareil, comprend les principes de sa construction et identifie les améliorations possibles. Cette démarche analytique révèle déjà l’industriel en devenir.

La naissance de la Boeing Airplane Company

La création de la Pacific Aero Products Company en juillet 1916, rapidement rebaptisée Boeing Airplane Company, résulte d’une convergence entre l’intuition entrepreneuriale de Boeing et les compétences techniques de Conrad Westervelt, ingénieur naval rencontré au club d’aviation de Seattle. Cette association illustre parfaitement la méthode Boeing : combiner sa vision stratégique avec l’expertise technique la plus pointue disponible.

Le premier appareil produit par la compagnie, le Boeing Model 1 ou B&W (Boeing & Westervelt), témoigne de l’ambition immédiate de dépasser les standards existants. Conçu comme un hydravion biplan, cet appareil incorpore des innovations techniques significatives, notamment une structure renforcée et une finition soignée qui distinguent la production Boeing de celle de ses concurrents.

L’approche de Boeing diffère fondamentalement de celle des autres pionniers de l’aviation. Là où d’autres privilégient l’expérimentation artisanale, Boeing envisage d’emblée une production industrielle organisée selon des standards de qualité rigoureux. Cette vision industrielle s’appuie sur son expérience antérieure dans le secteur forestier, où il a appris l’importance de la standardisation et du contrôle qualité.

Le départ de Westervelt, rappelé par la Marine américaine, ne décourage pas Boeing mais le pousse à développer ses propres capacités techniques. Il recrute des ingénieurs compétents, notamment Tsu Wong, diplômé du MIT, révélant sa capacité à identifier et attirer les talents techniques nécessaires à ses ambitions.

L’expansion pendant la Première Guerre mondiale

L’entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale en avril 1917 transforme radicalement les perspectives de la Boeing Airplane Company. Les besoins militaires en appareils d’entraînement et de reconnaissance offrent des opportunités de croissance exceptionnelles, mais exigent également une montée en cadence industrielle sans précédent.

Boeing démontre alors ses qualités d’organisateur industriel en restructurant rapidement son entreprise pour répondre aux commandes militaires. Il investit massivement dans de nouveaux équipements de production, recrute et forme des équipes d’ouvriers spécialisés, et met en place des systèmes de contrôle qualité adaptés aux exigences militaires. Cette transformation révèle sa capacité d’adaptation et sa compréhension des enjeux de la production de masse.

Le succès du Boeing Model C, hydravion d’entraînement adopté par la Navy américaine, établit définitivement la réputation de la compagnie dans les cercles militaires et industriels. Plus important encore, cette réussite valide l’approche Boeing : privilégier la qualité et la fiabilité plutôt que les prix bas, stratégie qui deviendra un pilier de la philosophie d’entreprise.

La gestion de la croissance rapide pendant cette période révèle les talents managériaux de Boeing. Il maintient un contrôle direct sur les aspects techniques tout en déléguant efficacement les responsabilités opérationnelles. Cette capacité à équilibrer centralisation stratégique et décentralisation opérationnelle devient une caractéristique de son style de direction.

L’innovation dans l’entre-deux-guerres

La fin de la guerre en 1918 confronte Boeing à un défi majeur : maintenir son entreprise face à l’effondrement brutal des commandes militaires. Sa réaction révèle ses qualités visionnaires et sa capacité d’anticipation des évolutions du marché aéronautique.

Conscient du potentiel du transport aérien commercial, Boeing oriente résolument son entreprise vers ce nouveau marché. Il développe des appareils spécifiquement conçus pour le transport de passagers et de courrier, anticipant l’émergence d’une industrie aéronautique civile. Cette diversification précoce vers l’aviation commerciale témoigne de sa compréhension des tendances lourdes de l’économie moderne.

Le Boeing Model 40, avion postal développé au milieu des années 1920, illustre parfaitement cette stratégie. Conçu spécifiquement pour les besoins du service postal américain, cet appareil combine efficacité opérationnelle et rentabilité économique. Plus remarquable encore, Boeing crée simultanément Boeing Air Transport, compagnie aérienne destinée à exploiter ses propres appareils, révélant sa vision intégrée de l’industrie aéronautique.

Cette stratégie d’intégration verticale, audacieuse pour l’époque, témoigne de sa compréhension globale de l’écosystème aéronautique. Boeing ne conçoit pas seulement des avions ; il développe un système complet incluant la construction, l’exploitation et la maintenance des appareils. Cette approche holistique préfigure les grandes stratégies industrielles du XXe siècle.

La révolution du transport aérien commercial

L’innovation la plus significative de Boeing dans l’entre-deux-guerres reste le développement du Boeing 247, premier avion de ligne moderne, qui révolutionne le transport aérien commercial au début des années 1930. Cet appareil métallique, à train d’atterrissage escamotable et équipé de deux moteurs, établit les standards de l’aviation commerciale moderne.

Le Boeing 247 incarne parfaitement la philosophie Boeing : combiner innovation technique et viabilité commerciale. L’appareil réduit drastiquement les temps de vol tout en améliorant la sécurité et le confort des passagers. Cette approche équilibrée entre performance technique et acceptabilité commerciale devient la marque de fabrique de l’entreprise.

Plus révolutionnaire encore, Boeing développe autour du 247 un système intégré de transport aérien incluant la formation des pilotes, l’organisation des escales et les procédures de maintenance. Cette vision systémique transforme le transport aérien d’une aventure périlleuse en service commercial fiable, posant les bases de l’industrie aéronautique moderne.

Cependant, le succès du 247 révèle également les limites de la stratégie d’intégration verticale de Boeing. La concurrence, notamment Douglas avec son DC-2 puis DC-3, bénéficie de la concentration de Boeing sur sa propre compagnie aérienne pour développer des appareils plus performants destinés à l’ensemble du marché. Cette leçon influence profondément les orientations futures de l’entreprise.

Le retrait des affaires et l’héritage

La crise de 1929 et les réglementations antitrust du gouvernement Roosevelt contraignent Boeing à reconsidérer sa stratégie d’intégration verticale. L’Air Mail Act de 1934 impose la séparation entre constructeurs et compagnies aériennes, obligeant Boeing à choisir entre ses activités de construction et d’exploitation.

Sa décision de se concentrer sur la construction aéronautique, abandonnant Boeing Air Transport, témoigne de sa lucidité stratégique et de sa capacité à s’adapter aux évolutions réglementaires. Cette restructuration forcée révèle paradoxalement sa compréhension profonde des enjeux industriels : Boeing privilégie l’activité où son entreprise dispose des avantages concurrentiels les plus solides.

Le retrait progressif de Boeing des responsabilités opérationnelles à partir du milieu des années 1930 s’accompagne d’une transmission réfléchie de ses principes managériaux. Il forme ses successeurs, notamment Claire Egtvedt, aux méthodes de gestion qu’il a développées, assurant la continuité de la culture d’entreprise.

Sa décision de vendre ses parts dans l’entreprise en 1934 et de se retirer définitivement des affaires en 1938 surprend beaucoup d’observateurs mais révèle sa personnalité complexe. Boeing privilégie sa vie privée et ses intérêts personnels, notamment l’élevage de chevaux de course et la navigation de plaisance, aux responsabilités industrielles.

L’homme et sa philosophie

Derrière l’industriel visionnaire se cache une personnalité complexe et souvent contradictoire. Boeing cultive un goût prononcé pour la discrétion et la vie privée, évitant systématiquement la publicité et les mondanités associées à sa fortune et à sa réussite industrielle.

Sa passion pour les chevaux de course et la navigation révèle un aspect méconnu de sa personnalité : l’attrait pour la beauté, la performance et l’élégance. Ses écuries, réputées parmi les meilleures de la côte ouest, témoignent de son perfectionnisme et de son attention au détail, qualités qu’il transpose de l’industrie aéronautique vers ses loisirs.

La philosophie entrepreneuriale de Boeing repose sur quelques principes simples mais exigeants : privilégier la qualité à la quantité, investir dans l’innovation technique, maintenir des standards éthiques élevés dans les relations d’affaires. Ces valeurs, apparemment évidentes, se révèlent révolutionnaires dans l’industrie naissante de l’aviation où beaucoup privilégient les profits à court terme.

Sa vision du progrès technique s’enracine dans une conviction profonde : l’aviation transformera radicalement la société moderne en rapprochant les hommes et les continents. Cette dimension humaniste de son entrepreneuriat transparaît dans ses rares déclarations publiques et ses choix stratégiques privilégiant toujours la sécurité et la fiabilité.

Héritage et postérité

Le décès de William Boeing le 28 septembre 1956 clôt l’existence d’un homme qui aura façonné durablement l’industrie aéronautique mondiale. Son influence dépasse largement les innovations techniques ou les succès commerciaux de son entreprise ; elle réside dans la culture industrielle et les méthodes de gestion qu’il a développées.

L’empire industriel qu’il a créé survit et prospère bien après son retrait, témoignage de la solidité de ses fondations organisationnelles et culturelles. La Boeing Company devient l’un des géants de l’industrie aérospatiale mondiale, validant rétrospectivement la vision de son fondateur sur le potentiel de transformation de l’aviation.

Plus profondément, Boeing incarne un type d’entrepreneur caractéristique de l’Amérique du début du XXe siècle : combinant intuition visionnaire, rigueur technique et pragmatisme commercial. Sa trajectoire illustre parfaitement la transformation d’une société agricole et industrielle vers l’économie technologique moderne.

L’influence de ses méthodes managériales dépasse le secteur aéronautique. Ses principes – intégration de l’innovation et de la production, attention à la qualité, culture d’entreprise forte – deviennent des standards de l’industrie moderne, inspirant des générations de dirigeants dans tous les secteurs technologiques.

Son héritage ultime réside peut-être dans la démonstration qu’entrepreneuriat et vision à long terme peuvent transformer radicalement des industries entières. Boeing prouve qu’un individu, armé d’une vision claire et de méthodes rigoureuses, peut créer des entreprises capables de façonner l’avenir technologique de l’humanité. Cette leçon résonne encore aujourd’hui dans un monde où l’innovation technologique détermine largement l’évolution économique et sociale.

28 septembre 1958 : approbation de la Ve République.

Approuvez-vous la Constitution qui vous est proposée par le Gouvernement de la République ? Question posée aux Français afin de ratifier le projet de Constitution. Le texte de cette dernière résulte du travail conjoint du Comité Consultatif Constitutionnel, du Parlement ainsi que du Président du Conseil, Charles de Gaulle. L’approbation avec plus des 4/5 des voix (82.6%) permet de promulguer la nouvelle Constitution, le 4 octobre 1958.

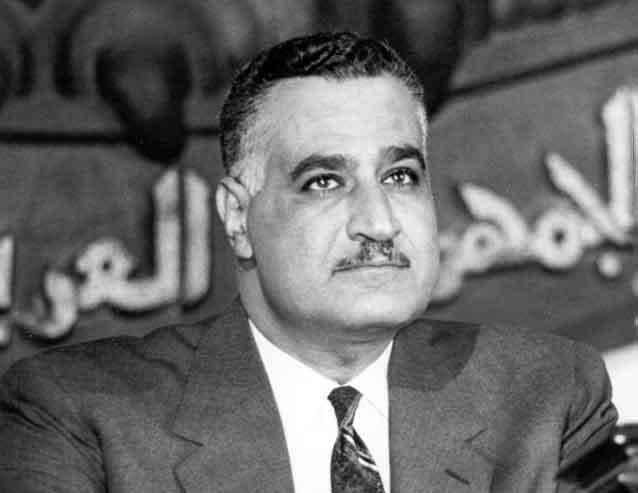

28 septembre 1970 : mort de Gamal Abdel Nasser (Le Caire – Egypte).

Gamal Abdel Nasser Hussein naît le 15 janvier 1918 à Beni Morr, petit village de Haute-Égypte, dans une famille modeste qui incarne les aspirations d’une classe moyenne émergente sous la domination britannique. Son père, Abdel Nasser Hussein, employé des postes, représente cette nouvelle bourgeoisie administrative égyptienne qui navigue entre tradition locale et modernité imposée par l’occupant européen.

L’enfance de Nasser se déroule dans un contexte de fermentation nationaliste où l’Égypte cherche son identité entre héritage pharaonique, culture arabe et influence occidentale. La révolution de 1919 menée par Saad Zaghloul marque profondément l’imaginaire collectif égyptien et forge chez le jeune Gamal une conscience politique précoce. Les récits familiaux de cette période héroïque nourrissent son patriotisme naissant.

Ses études secondaires à Alexandrie puis au Caire l’exposent aux courants intellectuels qui traversent l’Égypte des années 1930. Cette période voit l’émergence simultanée du nationalisme arabe, des idéologies socialistes européennes et des mouvements islamistes modernes. Nasser absorbe ces influences diverses sans s’inféoder à aucune, développant déjà cette capacité de synthèse qui caractérisera plus tard sa pensée politique.

L’épisode de sa participation aux manifestations étudiantes contre les Britanniques en 1935 révèle précocement son tempérament de meneur et sa capacité à mobiliser ses contemporains. Cette expérience de l’action collective marque son passage de la révolte adolescente à l’engagement politique conscient, préfigurant son futur rôle de rassembleur des masses arabes.

L’École militaire et l’éveil révolutionnaire

L’admission de Nasser à l’École militaire du Caire en 1937 représente bien plus qu’un simple choix de carrière : elle constitue l’entrée dans l’institution qui servira de creuset à la révolution égyptienne. L’armée, modernisée mais dominée par une élite aristocratique pro-britannique, offre paradoxalement aux jeunes officiers issus des classes moyennes une formation technique et une conscience nationale qui alimenteront leur contestation du régime monarchique.

La formation militaire de Nasser coïncide avec les années les plus troublées de l’histoire égyptienne moderne. La montée du fascisme européen, la Seconde Guerre mondiale et les premières crises du Proche-Orient transforment l’Égypte en enjeu géostratégique majeur. Cette période forge sa vision géopolitique et sa compréhension des rapports de force internationaux qui guideront sa politique étrangère.

Au sein de l’École militaire, Nasser noue les amitiés qui structureront plus tard le mouvement des Officiers libres. Sa relation avec Anouar el-Sadate, Abdel Hakim Amer et Zakaria Mohieddine révèle ses qualités naturelles de leadership et sa capacité à fédérer autour de lui des personnalités diverses unies par le rejet du statu quo politique.

Diplômé en 1938 avec le grade de sous-lieutenant, Nasser entame une carrière militaire qui le mène dans différentes garnisons d’Égypte. Cette expérience provinciale lui permet d’observer directement les conditions de vie du peuple égyptien et renforce sa conviction que seule une transformation radicale peut sortir le pays de son retard économique et de sa dépendance politique.

La guerre de Palestine et la prise de conscience

La participation de Nasser à la première guerre israélo-arabe de 1948-1949 constitue un tournant décisif dans son évolution politique et intellectuelle. Envoyé sur le front avec le grade de major, il découvre l’ampleur de l’impréparation militaire arabe et la médiocrité du commandement égyptien, révélatrices des dysfonctionnements plus généraux du système politique.

L’expérience traumatisante du siège de Fallouja, où son unité reste encerclée pendant plusieurs mois, lui révèle concrètement les conséquences de l’incompétence gouvernementale sur le terrain. Cette épreuve forge sa détermination révolutionnaire et sa conviction que l’armée doit assumer un rôle politique pour régénérer la nation égyptienne.

Les contacts noués pendant cette campagne avec d’autres officiers partageant ses frustrations élargissent le cercle des futurs conjurés. La guerre de Palestine transforme une révolte générationnelle en projet révolutionnaire structuré, doté d’une vision politique cohérente et d’une organisation clandestine efficace.

Le retour au Caire après cette défaite humiliante catalyse l’organisation du mouvement des Officiers libres. Nasser, reconnu par ses pairs comme le leader naturel du groupe, développe une stratégie révolutionnaire prudente mais déterminée, combinant secret absolu et préparation méticuleuse du coup d’État.

L’architecte de la Révolution du 23 Juillet

La révolution du 23 juillet 1952 porte l’empreinte personnelle de Nasser, même si le général Neguib en devient initialement la figure publique. Cette stratégie révèle déjà sa compréhension subtile des mécanismes du pouvoir et sa capacité à manœuvrer dans l’ombre pour mieux contrôler les événements.

L’organisation minutieuse du coup d’État témoigne des qualités d’organisateur et de stratège de Nasser. La prise simultanée des points névralgiques du Caire, la neutralisation des forces loyalistes et la proclamation immédiate des objectifs révolutionnaires révèlent une planification digne des plus grands stratèges militaires de l’histoire.

Plus remarquable encore, la transition politique qui suit le coup d’État évite le chaos habituel des révolutions militaires. Nasser et ses compagnons imposent rapidement leur autorité tout en préservant les apparences de la légalité, démontrant une maturité politique exceptionnelle pour de jeunes officiers sans expérience gouvernementale préalable.

L’élimination progressive de Neguib entre 1952 et 1954 révèle les talents de tacticien politique de Nasser. Sans violence excessive ni purges massives, il parvient à écarter son rival tout en consolidant son emprise sur l’appareil d’État, témoignant d’une habileté machiavélienne remarquable.

La construction du nassérisme

L’émergence de Nasser comme leader incontesté de l’Égypte s’accompagne de l’élaboration d’une idéologie politique originale qui synthétise nationalisme arabe, socialisme adapté aux conditions locales et non-alignement international. Cette synthèse, baptisée plus tard « nassérisme », influence durablement l’évolution politique du monde arabe.

La nationalisation du canal de Suez en juillet 1956 constitue l’acte fondateur du nassérisme sur la scène internationale. Cette décision audacieuse, prise malgré l’opposition des puissances occidentales, transforme Nasser en symbole de la résistance du Tiers Monde à l’impérialisme et en leader du mouvement des non-alignés.

La crise de Suez qui suit la nationalisation révèle les dimensions multiples du génie politique de Nasser. Militairement vaincu par la coalition franco-britanno-israélienne, il transforme sa défaite tactique en victoire stratégique grâce à un formidable talent de communication et au soutien des superpuissances américaine et soviétique.

L’onde de choc de Suez à travers le monde arabe consacre Nasser comme le leader naturel du panarabisme. Sa voix, diffusée par Radio Le Caire, galvanise les masses arabes de l’Atlantique au Golfe Persique, faisant de lui le premier dirigeant arabe à dépasser les frontières nationales pour incarner les aspirations unitaires du monde arabe.

L’expérience de la République Arabe Unie

La création de la République Arabe Unie avec la Syrie en 1958 représente l’apogée de l’influence nassérienne au Proche-Orient. Cette union, première concrétisation du rêve panarabiste, révèle l’ambition de Nasser de transformer l’Égypte en centre d’un ensemble géopolitique capable de rivaliser avec les grandes puissances.

L’échec de cette expérience unitaire, qui se solde par la sécession syrienne en 1961, constitue le premier revers majeur de la politique nassérienne. Cet échec révèle les limites du modèle politique égyptien et les difficultés concrètes de l’unification arabe au-delà des déclarations d’intention.

La gestion de cet échec témoigne de la capacité de Nasser à adapter sa stratégie aux nouvelles réalités. Plutôt que de persévérer dans une voie sans issue, il réoriente sa politique vers la consolidation du modèle égyptien et le soutien aux mouvements révolutionnaires arabes, préfigurant une approche plus pragmatique du leadership régional.

Cette période révèle également les contradictions internes du nassérisme, tiraillé entre ambitions panarabes et nécessités nationales égyptiennes. Cette tension permanente entre dimension locale et vocation régionale caractérise l’ensemble de la carrière politique de Nasser.

Le socialisme arabe et les transformations intérieures

L’adoption officielle du « socialisme arabe » au début des années 1960 marque une nouvelle phase de l’évolution idéologique de Nasser. Cette orientation, formalisée par la Charte nationale de 1962, témoigne de sa capacité à adapter les doctrines universelles aux spécificités du monde arabe et aux besoins de développement de l’Égypte.

Les grandes réformes structurelles de cette période – nationalisation des banques et des principales industries, réforme agraire approfondie, expansion massive de l’éducation publique – transforment radicalement la société égyptienne. Ces mesures révèlent la dimension sociale du nassérisme et sa volonté de créer une modernité arabe alternative aux modèles occidental et soviétique.

La construction du haut barrage d’Assouan, avec l’aide technique et financière de l’URSS, symbolise cette ambition de développement autonome. Ce projet pharaonique illustre la vision grandiose de Nasser et sa détermination à doter l’Égypte des infrastructures d’un pays moderne, malgré les contraintes financières et techniques considérables.

Parallèlement, l’expansion de l’appareil d’État et la création d’une vaste bureaucratie révèlent les limites du modèle nassérien. La centralisation excessive et l’inefficacité administrative croissante préparent les difficultés économiques qui mineront progressivement la popularité du régime.

La Guerre des Six Jours et le déclin

La guerre des Six Jours de juin 1967 constitue la catastrophe majeure du règne de Nasser. Cette défaite militaire totale face à Israël ébranle les fondements du nassérisme et remet en question le leadership régional de l’Égypte. L’ampleur du désastre révèle les faiblesses structurelles de l’armée égyptienne et les illusions du discours révolutionnaire.

La réaction de Nasser face à cette défaite révèle les contradictions de sa personnalité politique. Sa démission télévisée du 9 juin, suivie de son retour au pouvoir devant la mobilisation populaire, témoigne à la fois de sa grandeur politique et de son attachement viscéral au pouvoir. Cet épisode révèle l’ambiguïté de ses rapports avec les masses égyptiennes.

La guerre d’usure menée contre Israël entre 1967 et 1970 illustre sa détermination à effacer l’humiliation de la défaite. Cette stratégie de harcèlement prolongé révèle sa compréhension des nouvelles donnes géopolitiques régionales, mais aussi l’épuisement progressif des capacités militaires égyptiennes.

Les dernières années du règne de Nasser sont marquées par une tentative de bilan et de transmission. Les négociations secrètes avec Israël, la réconciliation avec l’Arabie Saoudite et les efforts de médiation dans la guerre civile jordanienne de 1970 témoignent d’une approche plus pragmatique, préparant peut-être une évolution politique qui n’aura pas le temps de se concrétiser.

L’homme derrière le mythe

Au-delà de l’homme public, Nasser cultive une image de simplicité et de proximité avec le peuple qui contraste avec le faste habituel du pouvoir oriental. Cette sobriété apparente, authentique ou calculée, renforce son charisme populaire et distingue son style de leadership de celui des dirigeants arabes traditionnels.

Sa vie privée, soigneusement préservée des regards indiscrets, révèle un homme attaché aux valeurs familiales traditionnelles. Son mariage avec Tahia Kazem et l’éducation qu’il donne à ses enfants témoignent de sa volonté de concilier responsabilités publiques et équilibre personnel, défi permanent des grands dirigeants.

Ses habitudes de travail, sa discipline personnelle et sa capacité de concentration exceptionnelle impressionnent tous ses collaborateurs. Cette rigueur dans l’effort, héritée de sa formation militaire, lui permet de maîtriser des dossiers complexes et de maintenir un contrôle personnel sur l’ensemble de l’action gouvernementale.

Son charisme personnel, mélange d’autorité naturelle et de proximité affichée, explique largement son emprise sur l’opinion arabe. Cette alchimie complexe entre distance du pouvoir et chaleur humaine caractérise les grands leaders populistes du XXe siècle et distingue Nasser de ses contemporains arabes.

L’héritage intellectuel et politique

L’œuvre théorique de Nasser, notamment « Philosophie de la révolution » (1954), révèle un penseur politique original qui dépasse le cadre de l’action immédiate pour réfléchir aux grands enjeux de son époque. Cette capacité de conceptualisation distingue Nasser de beaucoup de dirigeants militaires parvenus au pouvoir par la force.

Sa contribution à la théorie du non-alignement, développée en collaboration avec Nehru et Tito, influence durablement l’évolution des relations internationales. Cette stratégie de la « neutralité positive » offre une alternative aux petites et moyennes puissances face à la bipolarisation de la guerre froide.

L’impact du nassérisme sur l’évolution politique du monde arabe dépasse largement la personne de son créateur. Cette idéologie inspire les mouvements révolutionnaires arabes des décennies suivantes, du Baas syrien et irakien aux mouvements de libération palestiniens, témoignant de la force mobilisatrice de sa synthèse intellectuelle.

Paradoxalement, l’échec relatif du modèle nassérien n’altère pas fondamentalement son influence historique. Cette contradiction entre échec pratique et réussite symbolique révèle la dimension mythique du personnage de Nasser, transformé par l’histoire en symbole des aspirations arabes inachevées.

La mort du Raïs

Le décès brutal de Nasser le 28 septembre 1970, à l’âge de 52 ans, prive le monde arabe de son leader le plus charismatique au moment où s’ouvrent de nouveaux défis géopolitiques. Cette disparition prématurée alimente la légende nassérienne et transforme un dirigeant contesté en martyr de la cause arabe.

Les funérailles de Nasser, suivies par des millions d’Égyptiens et retransmises dans tout le monde arabe, révèlent l’ampleur exceptionnelle de sa popularité populaire. Cette émotion collective témoigne de l’attachement viscéral des masses arabes à un leader qui incarnait leurs espoirs d’émancipation et de dignité.

L’héritage politique de Nasser survit difficilement à sa disparition. Ses successeurs, qu’ils se réclament ou non de son exemple, peinent à maintenir l’élan révolutionnaire et l’influence régionale de l’Égypte nassérien. Cette dégradation progressive révèle rétrospectivement l’importance de sa personnalité dans l’équilibre du système qu’il avait créé.

Cinquante ans après sa mort, Nasser demeure une référence ambivalente pour les peuples arabes. Symbole de l’âge d’or du nationalisme arabe pour les nostalgiques, figure dépassée d’un autoritarisme révolu pour les critiques, il continue d’incarner les contradictions et les aspirations inachevées du monde arabe moderne. Cette permanence de sa figure dans l’imaginaire collectif témoigne de l’ampleur exceptionnelle de son impact historique sur l’évolution du Proche-Orient contemporain.

28 septembre 2016 : cérémonie de création du COM.RENS (Strasbourg).

Le pilier COMRENS (commandement du Renseignement) devient un élément fédérateur des volets recherche et exploitation des forces terrestres concentrant tout le spectre des capacités de recherche spécialisée du niveau stratégique, opératif et tactique. Il comprend le 2e régiment de hussard, le 54e régiment de transmissions, le 28e groupe géographique, le 44e régiment de transmissions, le 61e régiment d’artillerie, la 785e compagnie de Guerre électronique, le centre de renseignement Terre (CRT), le Centre interarmées des actions sur l’environnement (CIAE), l’école du renseignement de l’armée de Terre, et le centre de formation initiale des militaires du rang.

28 septembre 2016 : mort de Shimon Peres à l’âge de 93 ans (Israël).

Shimon Perski naît le 2 août 1923 à Wiszniew, petit bourg de Pologne orientale (aujourd’hui en Biélorussie) qui incarnait alors la richesse culturelle du judaïsme ashkénaze d’Europe de l’Est. Sa famille appartient à cette bourgeoisie juive cultivée qui navigue entre tradition religieuse et modernité laïque, entre enracinement local et aspiration sioniste naissante.

Son grand-père, rabbin respecté mais ouvert aux idées nouvelles, initie le jeune Shimon aux textes sacrés tout en l’encourageant à étudier les langues modernes et les sciences. Cette double formation, religieuse et séculaire, forge une personnalité capable de synthèses originales et de dépassements créatifs qui marqueront toute sa carrière politique.

La décision familiale d’émigrer en Palestine en 1934, lorsque Shimon n’a que onze ans, s’inscrit dans le mouvement sioniste de la troisième aliyah mais révèle également une prescience remarquable des dangers qui menacent les communautés juives d’Europe orientale. Cette immigration précoce épargne à la famille Perski le sort tragique qui attend la majorité de leurs contemporeurs restés en Pologne.

L’installation à Tel-Aviv confronte le jeune immigrant aux réalités du projet sioniste en construction. Loin de l’idéalisme des textes théoriques, la Palestine mandataire révèle les difficultés concrètes de l’édification nationale : tensions intercommunautaires, défis économiques, enjeux géopolitiques complexes. Cette expérience précoce de la construction nationale forge chez Peres une compréhension pragmatique des mécanismes politiques.

La formation politique dans les mouvements de jeunesse

L’adhésion de Peres au mouvement de jeunesse travailliste Hanoar Haoved constitue sa véritable école politique. Cette organisation, bras éducatif du parti travailliste palestinien, combine formation idéologique socialiste, entraînement paramilitaire et travail agricole collectif, synthèse caractéristique de l’esprit pionnier de l’époque.

Ses qualités de leader se révèlent rapidement au sein du mouvement. Orateur doué malgré son jeune âge, organisateur méticuleux et théoricien précoce, il gravit rapidement les échelons de la hiérarchie juvenile travailliste. Cette ascension révèle des talents politiques exceptionnels et une compréhension intuitive des mécanismes du pouvoir collectif.

Sa participation à la création du kibboutz Alumot en 1943, à l’âge de vingt ans, témoigne de son engagement concret dans l’idéal socialiste sioniste. Cette expérience communautaire, bien que brève, lui donne une légitimité de pionnier et une compréhension directe des réalités agricoles qui caractérisent alors l’économie juive palestinienne.

Plus déterminant encore, son élection au secrétariat général du mouvement de jeunesse en 1944 le propulse dans les cercles dirigeants du parti travailliste. Cette responsabilité le met en contact direct avec les leaders historiques du sionisme travailliste : David Ben Gourion, Golda Meir, Moshe Sharett, figures tutélaires qui façonnent sa vision politique et reconnaissent précocement son potentiel.

L’entrée dans l’appareil d’État : La Hagana et la Défense

L’engagement de Peres dans la Hagana, organisation paramilitaire juive clandestine, révèle une facette moins connue de sa personnalité : l’homme d’action capable de prendre des risques calculés au service de ses convictions. Cette activité clandestine lui donne une connaissance directe des enjeux sécuritaires qui domineront plus tard sa carrière politique.

Sa nomination en 1947 au poste de responsable des ressources humaines de la Hagana, à seulement 24 ans, témoigne de la confiance que lui accordent déjà les dirigeants de l’organisation. Cette fonction stratégique lui permet de comprendre de l’intérieur les mécanismes de mobilisation et d’organisation militaire qui seront cruciaux pendant la guerre d’indépendance.

La transformation de la Hagana en Tsahal (Forces de défense d’Israël) en 1948 propulse Peres dans l’appareil de défense du nouvel État. Ben Gourion, devenu ministre de la Défense, reconnaît chez ce jeune homme les qualités d’organisateur et de négociateur nécessaires à la construction d’une armée moderne. Cette reconnaissance marque le début d’une collaboration décisive qui structure l’ensemble de la carrière ultérieure de Peres.

Son rôle dans l’acquisition d’armements pendant la guerre d’indépendance révèle ses talents de diplomate et de négociateur. Envoyé en missions secrètes en Europe et aux États-Unis, il démontre une capacité remarquable à convaincre des interlocuteurs sceptiques et à surmonter les obstacles bureaucratiques et politiques pour obtenir les équipements indispensables à la survie d’Israël.

L’architecte de l’industrie de défense israélienne

La nomination de Peres au poste de directeur général du ministère de la Défense en 1953, à l’âge de trente ans, constitue un tournant majeur de sa carrière et de l’histoire militaire israélienne. Cette responsabilité exceptionnelle pour un homme si jeune témoigne de la confiance absolue que lui accorde Ben Gourion et de ses compétences déjà reconnues dans le domaine de la défense.

Sous sa direction, le ministère de la Défense se transforme en véritable moteur de développement technologique et industriel. Peres comprend intuitivement que la survie d’Israël face à des voisins hostiles exige non seulement des capacités militaires, mais surtout une autonomie technologique et industrielle permettant de réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers.

Son rôle dans la création d’Israël Aircraft Industries illustre parfaitement cette vision stratégique. Cette entreprise, créée ex nihilo sous son impulsion, développe rapidement des capacités de maintenance, puis de production d’équipements aéronautiques sophistiqués. Ce succès industriel démontre sa capacité à transformer des projets ambitieux en réalisations concrètes.

Plus spectaculaire encore, son engagement dans le développement du programme nucléaire israélien révèle l’ampleur de sa vision géostratégique. Les négociations secrètes avec la France pour la construction du réacteur de Dimona témoignent de ses qualités diplomatiques exceptionnelles et de sa compréhension des enjeux de dissuasion au Proche-Orient. Cette réalisation majeure, longtemps gardée secrète, transforme fondamentalement l’équilibre régional.

La coopération franco-israélienne et la diplomatie secrète

L’alliance stratégique franco-israélienne des années 1950, largement orchestrée par Peres, constitue l’un des chefs-d’œuvre de la diplomatie israélienne. Cette coopération, qui culmine avec la campagne de Suez en 1956, révèle sa capacité à identifier les convergences d’intérêts et à construire des partenariats durables malgré les obstacles politiques apparents.

Sa relation privilégiée avec les dirigeants français, notamment le ministre de la Défense Maurice Bourgès-Maunoury, illustre son talent pour créer des liens personnels transcendant les différences nationales et culturelles. Cette diplomatie interpersonnelle, caractéristique de sa méthode, lui permet d’obtenir des résultats impossibles par les voies officielles traditionnelles.

La campagne de Suez de 1956, fruit de cette coopération secrète, révèle les talents de stratège de Peres. Bien que militairement réussie, cette opération se solde par un échec politique qui enseigne à Peres l’importance de la dimension américaine dans la géopolitique proche-orientale. Cette leçon influence profondément ses orientations diplomatiques ultérieures.

L’évolution de la politique française sous de Gaulle, qui met fin à la coopération privilégiée avec Israël, confronte Peres à son premier revers diplomatique majeur. Sa capacité à gérer cette crise et à réorienter la diplomatie israélienne vers de nouveaux partenaires témoigne de sa résilience et de son pragmatisme politique.

L’entrée en politique

L’élection de Peres à la Knesset en 1959 marque sa transition de l’administration à la politique électorale. Cette évolution, encouragée par Ben Gourion qui voit en lui un successeur potentiel, révèle l’ambition politique longtemps contenue du jeune technocrate devenu homme d’État.

Son intégration dans l’establishment politique travailliste ne se fait pas sans difficultés. Les vétérans du parti, souvent issus des mouvements pionniers historiques, regardent avec suspicion ce nouveau venu perçu comme trop jeune, trop ambitieux et insuffisamment enraciné dans la tradition socialiste sioniste. Cette méfiance initiale l’oblige à démontrer constamment sa légitimité politique.

Sa nomination comme ministre adjoint de la Défense en 1959, puis comme ministre à part entière en 1974, confirme sa spécialisation dans les questions sécuritaires. Cette expertise technique lui donne un avantage comparatif dans le système politique israélien où les enjeux de défense occupent une place centrale, mais l’enferme également dans un rôle qui limite son audience électorale.

Le schisme du parti travailliste en 1965, qui voit Ben Gourion créer une formation dissidente, place Peres dans une situation délicate. Sa loyauté envers son mentor politique l’amène à suivre Ben Gourion, décision qui l’éloigne temporairement du pouvoir mais qui révèle sa fidélité personnelle et sa cohérence politique.

Les années d’opposition et la maturation politique

La traversée du désert politique des années 1960-1970 transforme profondément la personnalité publique de Peres. Éloigné du pouvoir exécutif, il développe ses talents oratoires et ses capacités d’analyse politique, devenant progressivement l’un des intellectuels les plus respectés de la classe politique israélienne.

Son travail parlementaire révèle des facettes méconnues de sa personnalité : attention aux questions sociales, sensibilité aux inégalités économiques, préoccupation pour l’éducation et la culture. Cette évolution témoigne d’un élargissement de ses centres d’intérêt au-delà des questions sécuritaires qui ont dominé ses premières années de carrière.

Sa réconciliation avec l’establishment travailliste et son retour dans le giron du parti unifié illustrent sa capacité d’adaptation et son pragmatisme politique. Cette réintégration, négociée avec habileté, lui permet de retrouver une position centrale dans l’appareil partisan et de préparer sa montée vers les responsabilités suprêmes.

L’élection de 1973 et la guerre de Kippour qui suit immédiatement révèlent l’ampleur de la crise de confiance qui frappe l’establishment israélien. Peres, relativement épargné par les critiques grâce à son éloignement des responsabilités opérationnelles, apparaît comme une figure de renouveau capable de restaurer la crédibilité politique du camp travailliste.

L’épreuve du pouvoir

L’accession de Peres au poste de Premier ministre en 1984, après une campagne électorale indécise qui impose un gouvernement d’union nationale avec le Likoud, constitue l’aboutissement logique de sa longue marche vers le pouvoir suprême. Cette victoire tardive, à l’âge de 61 ans, témoigne de sa persévérance et de sa capacité à saisir les opportunités politiques.

Son premier mandat, marqué par la rotation obligatoire avec Yitzhak Shamir du Likoud, révèle ses qualités de gestionnaire de crise. Confronté à une inflation galopante et à une crise économique majeure, il impose des mesures d’austérité drastiques qui stabilisent l’économie israélienne mais ternissent temporairement sa popularité.

La gestion du retrait militaire du Liban, héritage douloureux de l’invasion de 1982, illustre sa capacité à prendre des décisions difficiles malgré l’opposition de l’establishment militaire et sécuritaire. Cette décision courageuse, dictée par le réalisme politique, préfigure son évolution ultérieure vers des positions plus conciliatrices sur les questions territoriales.

Son style de gouvernement, marqué par la consultation large et la recherche du consensus, contraste avec l’autoritarisme de certains de ses prédécesseurs. Cette approche collégiale, fruit de sa longue expérience des négociations diplomatiques, se révèle particulièrement adaptée au système politique israélien fragmenté.

La conversion à la Paix

L’évolution de Peres vers des positions favorables à la paix avec les Palestiniens constitue l’une des transformations les plus remarquables de sa carrière politique. Cette conversion, amorcée dès la fin des années 1980, révèle sa capacité d’adaptation intellectuelle et sa compréhension précoce des mutations géopolitiques régionales.

Sa participation aux négociations secrètes d’Oslo, menées parallèlement aux pourparlers officiels de Madrid, témoigne de sa foi dans la diplomatie discrète et personnalisée qu’il a toujours privilégiée. Cette méthode, héritée de ses succès diplomatiques antérieurs, se révèle particulièrement efficace pour surmonter les obstacles psychologiques et politiques du conflit israélo-palestinien.

La signature des accords d’Oslo en septembre 1993, couronnée par la poignée de main historique entre Rabin et Arafat sur la pelouse de la Maison Blanche, représente l’apogée diplomatique de la carrière de Peres. Cette réussite, fruit de mois de négociations patientes, lui vaut la reconnaissance internationale et le prix Nobel de la paix en 1994.

Cependant, les difficultés de mise en œuvre des accords révèlent les limites de son approche diplomatique. La résistance des extrémistes des deux camps, les ambiguïtés juridiques des textes signés et l’insuffisance des mécanismes de contrôle compromettent progressivement le processus de paix et ternissent l’héritage diplomatique de Peres.

Les dernières années

L’assassinat d’Yitzhak Rabin en novembre 1995 transforme profondément le statut politique de Peres. Dernier survivant de la génération des fondateurs d’Israël, il incarne désormais la mémoire vivante de l’État hébreu et acquiert une autorité morale qui transcende les clivages partisans traditionnels.

Son échec électoral face à Benyamin Netanyahou en 1996, d’une courte tête seulement, marque la fin de ses ambitions de pouvoir exécutif mais ouvre une nouvelle phase de sa carrière axée sur le rayonnement intellectuel et moral. Cette défaite, douloureuse sur le moment, se révèle libératrice et lui permet d’exprimer plus librement ses convictions profondes.

Sa présidence de l’État d’Israël de 2007 à 2014, fonction largement honorifique mais symboliquement importante, couronne une carrière exceptionnellement longue et diverse. Cette responsabilité suprême, obtenue à l’âge de 84 ans, témoigne de la reconnaissance unanime de ses contributions à la construction nationale israélienne.

Les dernières années de sa vie, marquées par un activisme intellectuel et diplomatique constant, révèlent une personnalité en perpétuelle évolution. Ses interventions sur les défis du XXIe siècle – révolution technologique, changement climatique, mondialisation – témoignent d’une curiosité intellectuelle intacte et d’une capacité remarquable d’adaptation aux nouvelles réalités mondiales.

L’héritage intellectuel et politique

L’œuvre intellectuelle de Peres, composée de nombreux ouvrages et discours, révèle un penseur politique original qui dépasse largement le cadre de l’action immédiate. Ses réflexions sur l’avenir du Proche-Orient, les défis de la modernité et les enjeux de la coexistence entre peuples témoignent d’une profondeur conceptuelle rare chez les hommes politiques de sa génération.

Sa vision du « Nouveau Proche-Orient », développée dans les années 1990, anticipe les transformations économiques et technologiques de la région. Cette prospective géopolitique, bien qu’inégalement concrétisée, influence durablement les débats stratégiques régionaux et révèle sa capacité à penser au-delà des contraintes immédiates.

Son action en faveur de l’innovation technologique et de l’entrepreneuriat, particulièrement visible dans sa promotion de la « Start-up Nation » israélienne, témoigne de sa compréhension précoce des enjeux de l’économie de la connaissance. Cette contribution au développement économique d’Israël égale peut-être en importance ses réalisations diplomatiques les plus célèbres.

L’influence de Peres sur l’évolution de la culture politique israélienne dépasse ses réalisations concrètes. Son style consensuel, sa modération verbale et sa capacité de dialogue avec les adversaires politiques contribuent à civiliser le débat public israélien et à maintenir les standards démocratiques malgré les tensions sécuritaires permanentes.

La mort de Shimon Peres le 28 septembre 2016, à l’âge de 93 ans, clôt symboliquement l’époque héroïque de la construction d’Israël. Dernier survivant de la génération des fondateurs, il emporte avec lui la mémoire vivante des premières décennies de l’État hébreu et de ses transformations successives.

Ses obsèques, qui rassemblent des dirigeants du monde entier, témoignent de la reconnaissance internationale exceptionnelle acquise par cet homme d’État hors du commun. Cette cérémonie d’adieu illustre l’universalité de son message et l’impact de son action bien au-delà des frontières de son pays.

L’héritage de Peres demeure ambivalent : architecte de la puissance militaire israélienne devenu apôtre de la paix, nationaliste convaincu ouvert au dialogue avec les ennemis d’hier, technocrate brillant sensible aux dimensions humaines de la politique. Ces contradictions apparentes révèlent en réalité la richesse d’une personnalité capable d’évolution et d’adaptation constantes.