30 août 526 : mort à 33 ans de Théodotic le Grand, roi des Ostrogoths.

Théodoric, membre de la dynastie des Amales, est le fils de Thiudimir qui avait pour frère aîné Valamir et pour frère cadet Vidimir. Tous trois étaient fils de Vandalarius et cousins du roi Thorismond. Thiudimir règne conjointement avec ses deux frères et s’affirme comme un fidèle vassal d’Attila, roi des Huns. Valamir participe aux opérations menées par les Huns, ainsi en 447 lors des raids d’Attila dans les provinces du Danube ou en 451 lors de la bataille des champs Catalauniques, durant laquelle il exerce le commandement de ses troupes. Après la mort d’Attila en 453, Valamir s’affirme comme le chef des Goths installés en Pannonie. Il mène ainsi la lutte contre les Huns affaiblis, en 456 et 457. Lors de cette guerre, il met en déroute les fils d’Attila, à la bataille de la Nedao.

Né vers 455 sur les bords du lac de Neusiedl près de Carnuntum en Pannonie, le fils de Thiudimir et d’Ereuleva, encore enfant, est envoyé à Constantinople et sert d’otage pendant neuf ans, en garantie du traité conclu par son père avec l’Empire byzantin. Élevé comme un Romain pendant 10 ans, bien traité par les empereurs Léon Ier et Zénon, il apprend beaucoup sur le gouvernement et la conduite militaire d’un empire (Aspar aurait été son professeur). « Les premières années de Théodoric rappellent le nourrisson des forêts, l’habitant nomade des basternes plutôt que le fils des rois. Point d’autre pompe autour de lui que l’attirail du camp de son père Thiumidir ; point d’autre cortège que sa mère Ereuleva qui, par sa tendresse vigilante et ses mœurs simples, prépara ou même hâta le développement de son heureuse constitution ». En 471, pour contrebalancer le pouvoir de Théodoric Strabon sur l’empire d’Orient, l’empereur byzantin Léon Ier renvoie à son père Théodoric, âgé de 18 ans.

Théodoric reconquiert pour le compte de l’empire d’Orient la Mésie en combattant le chef sarmate Babaï qui a traversé le Danube et pris Singidunum. À l’insu de son père, il rassemble 6 000 volontaires, rejoint Babaï, le vainc, le tue et reprend Singidunum. Couvert de gloire, il rentre auprès de son père avec l’intention de rendre la Mésie à l’empire, mais son père récupère cette terre et l’empereur s’en accommode, préférant l’amitié de ce puissant roi. Il devient magister militum en 483 et consul l’année suivante.

Âgé d’une trentaine d’années, Théodoric est alors envoyé en Italie par l’empereur byzantin Zénon pour destituer Odoacre, roi des Skires (Hérules ?), qui, ayant renversé le dernier dépositaire de la charge impériale en Occident en 476, s’affirme comme représentant de l’empereur byzantin, mais de plus en plus remuant. Frédéric, roi des Ruges, se réfugie en Mésie où il incite le roi à se poser en adversaire d’Odoacre. La campagne de Théodoric commence en 488 : l’empereur Zénon concède l’Italie à Théodoric par un brevet solennel.

Les Ostrogoths battent les Gépides, envahissent la Pannonie et pénètrent en Italie du Nord. Les deux armées se rencontrent sur le fleuve Isonzo et Odoacre, vaincu, se réfugie à Vérone puis à Ravenne. Théodoric marche sur Milan où le maître des soldats d’Odoacre, Tufa, se livre avec une partie de son armée. En 493, Théodoric occupe l’Italie du Nord avec Milan et Pavie, mais Odoacre contre-attaque avec l’aide de Frédéric, roi des Ruges. Tufa, envoyé se battre contre Odoacre, livre les comtes ostrogoths de son armée à Odoacre à Faenza. Théodoric, enfermé dans Pavie, réussit à se libérer de ce siège et fait pendant trois ans le siège de Ravenne où s’est réfugié Odoacre. Il envoie en ambassade le chef du sénat Festus à l’empereur Zénon en espérant recevoir son accord pour être proclamé roi. À la fin du siège, il prend en otage Thélanès, fils d’Odoacre, avant d’entrer dans Ravenne. Il tue lui-même Odoacre ainsi que tous les membres de son armée et leur famille, lors d’un banquet, dix jours après la fin du siège.

L’ambassade de Festus revient après l’annonce de la mort de Zénon — remplacé par Anastase — et les Goths confirment Théodoric comme leur roi sans l’accord du nouvel empereur.

Théodoric fonde un royaume autonome, accordant néanmoins aux Romains la possibilité d’être soumis aux lois et juridictions romaines, tandis que les Goths conservent leurs propres coutumes. L’empereur Anastase Ier le reconnaît comme maître des soldats, investi du gouvernement de l’Italie, mais Théodoric ne veut pas porter le titre de patrice ni celui de maître des soldats. Cependant il porte la pourpre et le diadème, se fait appeler « très glorieux » et est parfois désigné comme Auguste. Il fait frapper des monnaies aux effigies de l’empereur d’Orient. De rares médailles le représentent avec le titre de « prince ».

Sur le plan intérieur, Théodoric respecte l’héritage romain et maintient le système administratif romain. Il organise même ses troupes sur un modèle hiérarchique inspiré de l’administration civile. En 500, il visite Rome pendant six mois et se montre bienveillant envers les Romains : il fête ses trente ans de règne (tricennalia) à l’imitation des commémorations impériales, par un triomphe et une distribution exceptionnelle de blé ; il se rend au Sénat, s’adresse au peuple et promet de protéger la civilisation romaine. Il confère le titre de patrice au préfet du prétoire Libérius et donne son poste à Théodorus, fils de Basilius. Il fait décapiter le comte Odoin à l’origine d’une conspiration contre lui.

Théodoric mène une politique extérieure ambitieuse. Il noue des alliances matrimoniales avec tout le monde barbare. Il épouse la sœur de Clovis, Audoflède, en 492. Alaric II, roi des Wisigoths, épouse une de ses filles, Téodegonde Amalasunta des Amales, tandis qu’Ostrogotho Areagni, autre fille, épouse Sigismond, roi des Burgondes. En 500, il donne sa sœur Amalafride au roi des Vandales Thrasamund, lors de son voyage à Rome.

Ayant reçu au cours de son éducation le goût des lettres et arts, il veut revivifier la culture antique. Ennode de Pavie est le poète officiel de sa cour. Le philosophe Boèce entre en 507 au conseil de Théodoric. Il devient consul en 510 et est bientôt la figure la plus en vue du Sénat romain. En 522, il prononce un éloge du souverain.

Si Théodoric est de confession arienne, il se montre tolérant et équitable à l’égard des autres groupes ethniques ou communautés religieuses. Dans son Édit législatif de 512 — qui ne trahit pas le Code théodosien —, la clause 143 garantit aux Juifs la liberté de leur juridiction interne. Même s’il les considèrent dans l’erreur, il prend leur défense quand eux ou leurs synagogues sont attaqués, en posant en principe que « la religion ne s’impose pas, que personne ne doit être forcé à croire malgré lui ».

Jusque dans les années 520, il s’avère également tolérant envers les chrétiens nicéens. Il entretient de bonnes relations avec l’épiscopat romain, sur lequel il s’appuie pour maintenir la stabilité de la péninsule, et fait preuve d’une certaine déférence à l’égard du pape, du fait de son lien avec l’Empire romain. Cependant, Théodoric met en place une stricte séparation entre les Goths ariens et les Romains nicéens. Les mariages entre les deux populations sont interdits et les Goths reçoivent des cantonnements militaires aux frontières.

Théoriquement, le roi ostrogoth n’intervient pas dans l’élection du pape mais, depuis que le pape Simplice a confié en 483 la désignation de son successeur à un groupe restreint de sénateurs et de clercs, présidé par le préfet du prétoire, le roi joue le rôle d’arbitre en cas de conflit. C’est ce qui advient en 498 quand éclate le schisme laurentien. Deux candidats sont désignés pour succéder à Anastase II : l’un, le diacre Symmaque, est acclamé par le parti intransigeant qui refuse les négociations pour mettre un terme au schisme acacien, l’autre, le prêtre Laurent, appartient au parti du rapprochement avec Constantinople. Théodoric convoque Symmaque et Laurent à Ravenne et confirme l’élection du premier.

Mais le schisme laurentien ne prend pas fin à cette date. Les partisans de Laurent lancent une campagne de calomnies contre Symmaque, l’accusant de vivre avec des femmes et d’être corrompu. Théodoric intervient à nouveau, de façon plus autoritaire encore : il convoque le pape en 501 pour qu’il s’explique et, comme Symmaque craint un piège et ne se présente pas devant le roi, celui-ci nomme un administrateur pour remplacer le pape et convoque un concile pour le juger. Néanmoins, le , les évêques du concile se déclarent incapables de juger le pape et Symmaque est rétabli. Son adversaire Laurent perd le soutien de Théodoric en 507 et il n’est plus contesté.

La mise sous tutelle de la papauté par Théodoric ne prend pas fin après la résolution du schisme. Il envoie le pape Jean Ier, accompagné de nombreux évêques, en mission à Constantinople auprès de l’empereur Justin pour que soient restituées les églises qui avaient été confisquées aux ariens. Justin refuse et, pour punir l’échec de la mission, Théodoric jette le pape en prison et le laisse mourir de faim. En 526, il impose Félix IV à la succession de Jean Ier.

L’avènement de l’empereur Justin Ier en 518 constitue d’ailleurs un tournant dans la politique religieuse de Théodoric puisqu’il aboutit à la persécution des Juifs et des chrétiens nicéens. Le roi craint en effet que ces derniers le trahissent au profit de l’empereur de Constantinople, qui défend vigoureusement les canons du concile de Chalcédoine. C’est pourquoi, vers 523–525, il fait arrêter plusieurs sénateurs soupçonnés d’entretenir des liens avec Constantinople, dont Boèce qui avait ouvertement défendu le sénateur Albinus, accusé d’avoir adressé à l’empereur Justin un écrit dénigrant le règne de Théodoric, et son beau-père Symmaque. Boèce, Albinius et Symmaque sont exécutés.

En 504, il envoie le comte Pitzia contre les Gépides du roi Thrasaric qui conquiert la Pannonie et la Dalmatie avec Sirmium. Théodoric conquiert aussi le Norique face aux Bavarois et, après la victoire de Clovis sur les Alamans, intervient pour l’arrêter et place la Rhétie sous sa protection.

En 507, Alaric II, roi des Wisigoths, est tué par Clovis pendant la bataille de Vouillé. Théodoric devient le tuteur du jeune roi wisigoth Amalaric, petit-fils d’Alaric, alors âgé de six ans. Théodoric gouverne en son nom l’Espagne wisigothique jusqu’en 526, en plaçant le gouverneur ostrogoth Theudis à ses côtés.

Il contient les ambitions franques, défendant les Wisigoths, notamment lors du siège d’Arles en 507 et 508, et il prend le contrôle de la Provence, puis du Languedoc et du Roussillon. En 524, il participe au premier partage du royaume des Burgondes.

Théodoric meurt de dysenterie en 526. Il laisse derrière lui le souvenir de trente ans de paix pour l’Italie, événement heureux qui ne se répétera pas avant des siècles. Il est enterré à Ravenne, où son tombeau constitue l’un des plus intéressants monuments de la ville (il est couvert d’une énorme coupole monolithe). Après lui, sa fille Amalasonte devient régente pour son petit-fils Athalaric.

L’historien et chroniqueur byzantin Procope de Césarée, qui accompagna pourtant le général Bélisaire lors des guerres contre les Goths, en fait un éloge univoque qui montre probablement la considération dont il jouissait aux yeux de ses sujets italiens : « Il commanda seul sur les Italiens et sur les Goths avec une puissance absolue. Il ne prit néanmoins ni le nom, ni l’habit d’empereur des Romains ; il se contenta de la qualité de roi qui est celle que portent les capitaines des Barbares. Il faut pourtant avouer qu’il a gouverné ses sujets avec toutes les vertus qui sont dignes d’un grand empereur. Il a maintenu la justice, il a établi de bonnes lois, il a défendu son pays de l’invasion de ses voisins, et a donné toutes les preuves d’une prudence et d’une valeur extraordinaire. Il n’a fait aucune injustice à ses sujets ni permis que l’on leur en fît, si ce n’est qu’il a souffert que les Goths aient partagé entre eux les terres, qui avaient été distribuées par Odoacre à ceux qui suivaient son parti. Enfin, quoique Théodoric n’eût que le titre de roi, il ne laissa pas d’arriver à la gloire des plus illustres empereurs qui aient jamais monté sur le trône des Césars. Il fut également chéri par les Goths et par les Romains, ce qui n’arrive pas d’ordinaire parmi les hommes, qui ont coutume de n’approuver dans le gouvernement de l’État que ce qui est conforme à leurs intérêts, et qui condamnent tout ce qui y est contraire. Après avoir régné trente-sept ans, et s’être rendu formidable à ses ennemis, il mourut de cette manière ».

Ce témoigne laisse donc peu de doute sur la nature du règne de Théodoric. S’il en avait toutes les qualités, le souverain Ostrogoth ne prit pas la pourpre impériale et resta un roi barbare. Ce témoignage doit cependant être pris avec précaution pour plusieurs raisons. Rédigé au moins 20 ans après la mort de Théodoric, il est l’œuvre d’un aristocrate d’Anatolie n’ayant jamais vécu en Italie et travaillant au service d’un empereur livrant une guerre rude, longue et destructrice contre ces mêmes Goths. Aussi, l’impartialité de son témoignage est sujette à caution.

Pour se faire une opinion plus précise, il convient de s’intéresser à des sources italiennes contemporaines de Théodoric. Ces sources, à savoir la Vita beatissimi viri Epiphani episcopi Ticinensis ecclesiae d’Ennode de Pavie, les Variae et Laudes de Cassiodore ainsi que la Pars Posterior de l’Anonymus Valesianus éclairent cette réalité sous un jour différent.

Selon Jonathan J. Arnold, il ressort de ces différents textes l’idée commune que Théodoric était en effet empereur d’Occident, bien que certains ajustements aient été nécessaires pour que cette réalité soit acceptée tant en Italie qu’au sein de l’Empire d’Orient.

De manière habituelle, dans les ambassades échangées entre Théodoric et l’Orient, Théodoric est dit régner sur sa Res Publica calquée sur celle d’Orient. Le seul paradigme qui permette l’existence d’une seconde Res Publica reconnue par Constantinople est la continuité de l’existence de l’Empire d’Occident. Théodoric prend néanmoins soin d’éviter d’autres appellations plus modernes de l’empire, telle Imperium ou Basileía, bien qu’au VIe siècle ces termes soient interchangeables. De manière similaire, Théodoric est à partir de 497 quasiment systématiquement titré Princeps, qui est littéralement la titulature originelle des premiers empereurs, avant qu’ils utilisent par la suite Imperator ou Augustus, ce qui établit clairement la vision de sa position en Italie.

Ce soin d’utiliser des titres considérés comme archaïques en Orient mais chargés d’histoire en Occident sert un double objet. D’un côté, il permet d’assurer et rassurer Constantinople quant à sa séniorité (mais pas sa supériorité) tandis que de l’autre, il offre enfin à l’aristocratie sénatoriale romaine un empereur qui revient aux racines républicaines du titre qui leur sont chères après un siècle de troubles, ce qui lui permet de soigner sa popularité à leur égard.

Cette réalité est attestée par d’autres éléments : la production, quoi que rare, de monnaies à l’effigie de Théodoric portant la mention de Princeps ou encore son utilisation des regalia impériales dans son apparence, utilisant la pourpre, le diadème et la broche de Romulus Augustule, renvoyés par Constantinople en 497. Il nomme également des consuls, pouvoir impérial par excellence, qui sont reconnus en Orient, et s’abstient de créer un recueil de lois pour les Ostrogoths (comme ont pu le faire les Francs, les Wisigoths ou les Burgondes) en leur imposant au contraire d’abandonner leurs coutumes et de suivre la loi romaine et en enjoignant l’aristocratie romaine, habituée à la contourner, à faire de même. De même, son encouragement de l’évergétisme et ses grands travaux d’urbanisme visant à restaurer et reconstruire la grandeur des bâtiments antiques romains consacre cette image de champion de la virtus dans son acceptation la plus traditionnelle.

Mais c’est la carrière même de Théodoric qui rend le personnage acceptable pour les deux aristocraties. Bien que né barbare, il a été élevé dans la plus pure tradition romaine de civilitas de ses 8 à 18 ans à Constantinople. Il a par ailleurs accompli une carrière administrative et militaire complète au service de l’Empire d’Orient avant de prendre la route de Rome en 488, carrière qui culminera par l’obtention du consulat en 484. Cet ultime honneur civique le fait entrer dans la noblesse sénatoriale romaine en sus de la noblesse goth. Dès lors, il n’est guère perçu différemment en Italie des empereurs Anthémius ou Julius Nepos, comme lui dépêchés en Occident afin de relever sa fortune. Mais à leur différence, ses talents militaires et sa volonté farouche de se concilier l’aristocratie romaine lui permettront d’être accepté, et même loué comme l’instigateur d’un nouvel âge d’or puisque la reconquête de l’Illyrie, de la Gaule Narbonnaise et la subjugation de l’Espagne wisigothique rendent à l’Italie une assise territoriale digne de ce nom. À la veille de sa mort, en 526, Théodoric planifie même une invasion de l’Afrique vandale, comme ses homologues Majorien et Anthémius en leur temps.

Cette concorde est particulièrement vraie pendant la première partie du règne de Théodoric, pendant qu’Anastase Ier occupe le trône d’Orient. Dès l’arrivée au pouvoir en 519 de Justin Ier, les relations se tendent imperceptiblement sous l’effet de l’ambition de celui qui œuvre déjà dans l’ombre de son oncle, Justinien. Ces tensions qui mèneront à l’exécution de Boèce, toutefois, sont comprises en Italie comme résultant de l’ambition orientale à l’image des tensions qui ont déjà pu se produire entre les différentes pars impériales aux IVe et Ve siècles, et ça n’est qu’à partir de la mort de l’héritier de Théodoric, son petit-fils Athalaric et l’exécution d’Amalasonte que les relations sont définitivement rompues et que commence la guerre des Goths. C’est dans ce cadre que Justinien décide de révoquer la légitimité impériale de Théodoric et de réduire de statut de sa Res Publica au même niveau que les autres royautés barbares.

Il apparaît néanmoins que ce déclassement est une sorte de modificatio memoriae servant un but de propagande et ne correspond pas à la réalité de l’époque. Ainsi, l’Empire d’Occident a survécu près de 60 ans de plus que la date de sa chute traditionnelle en 476, et c’est la reconquête justinienne qui signera la destruction des structures sociales, institutionnelles, économiques, militaires et juridiques de l’Italie et de l’Empire d’Occident, pour laisser ensuite libre cours aux Lombards qui parachèveront son anéantissement moins de 15 ans après la fin de cette reconquête.

30 août 1363 : bataille navale du lac Poyang (Chine).

La bataille navale du lac Poyang a lieu entre le 30 août et le 4 octobre 1363 et est l’une des batailles finales menant à la chute des Mongols de la dynastie Yuan. À cette époque de nombreux groupes rebelles tentent de renverser la dynastie régnante, parmi lesquels les plus puissants sont les Ming, les Han et les Wu. La marine Ming, dirigée par Zhu Yuanzhang, rencontre la marine Han, commandée par Chen Youliang, dans la province du Jiangxi sur le lac Poyang, la plus grande étendue d’eau douce en Chine.

La bataille du lac Poyang est un siège amphibie par les Han contre la ville de Nanchang, tenue par les Ming. Les descriptions de l’époque semblent indiquer l’utilisation de lóuchuán, qui sont essentiellement des forteresses flottantes, très grandes et fortes, mais relativement lentes et nécessitant des eaux profondes pour naviguer. Nanchang se défend par elle-même assez bien contre le siège, la grande hauteur des murs de la ville ne donnant pas un avantage significatif aux louchuan. Les assauts terrestres sont quant à eux repoussés à plusieurs reprises. Un messager Ming réussit à forcer le blocage de la flotte Han, afin de demander l’aide à Zhu Yuanzhang. La plupart des forces Ming, en particulier sa marine, sont à ce moment utilisées pour combattre Zhang Shicheng du royaume de Wu. Zhu parvient néanmoins à venir avec les forces qu’il arrive à rassembler. Ces navires sont en moyenne plus petits que les navires Han, ce qui leur donne un désavantage en termes de taille et de puissance, mais un avantage sur la vitesse, la manœuvrabilité et la viabilité en eaux peu profondes. Le soleil d’été a déjà fait baisser le niveau du lac, augmentant ainsi l’avantage des Ming. Les navires naviguent pendant neuf jours pour rallier Nanchang depuis la capitale Zhu de Nankin, capturant la ville de Hukuo sur la route, le 25 août.

Le temps que la flotte arrive, Chen Youliang, le commandant Han, réalise que Nanchang ne va pas se rendre rapidement et reporte donc son attention pour battre la flotte Ming en approche. Conscient que sa flotte est plus adaptée à un siège qu’à un combat naval, il espère finir la bataille rapidement avant que le niveau des eaux ne devienne critique.

Au cours de la bataille, des armes à feu ont été utilisées.

***

La flotte Ming se divise par elle-même en onze escadrons, avec les navires les plus puissants au centre. Dans le même temps, des soldats Ming débarquent pour soutenir la garnison de Nanchang. Après l’arrivée de la flotte Ming, les deux flottes en opposition jettent les ancres pour la nuit. Le combat ne débute que le matin suivant, le 30 août.

La majeure partie de la flotte Ming procède à un assaut frontal sur les navires Han, pendant que d’autres escadrons se positionnent pour effectuer des tirs de trébuchets, brûlots et autres projectiles explosifs. Ils parviennent à éliminer plus de vingt navires adverses, mais leur navire amiral est enflammé par les Han. Zhu Yuanzhang se précipite pour éteindre les flammes alors que les Han concentrent leur attaque sur ce seul bateau. La situation s’aggrave rapidement lorsque le bateau percute un banc de sable et se retrouve coincé. Les Han tournent autour et continuent à attaquer. Toutefois, le reste de la flotte Ming arrive rapidement au secours de leur commandant et les vagues générées par les mouvements rapides des navires finissent par libérer le vaisseau amiral.

Les navires les plus légers et petits des Ming sont repoussés à plusieurs reprises durant la bataille, alors qu’ils tentent d’encercler les Han ou de les aborder. Les Han restent intentionnellement en eaux profondes et ne tentent pas d’aborder les navires Ming.

Cette nuit, les navires Ming sont envoyés en aval un court moment pour se faire réparer et pour se regrouper. Les plans de Zhu ont échoué, mais la bataille n’est pas encore terminée. Le jour suivant, les Ming découvrent que les Han ont réarrangé leur flotte en une ligne solide de navires fortifiés, avec leurs plus petits navires positionnés sur les bords de la formation. Leurs navires sont liés ensemble par des chaînes.

Le principal mouvement de ce jour (31 août) est la création et le lancement de navires incendiaires par les Ming. De petits radeaux et bateaux de pêche sont chargés avec des ballots de paille et de la poudre à canon, enflammés puis lancés vers les navires ennemis. Des mannequins avec des armures et des armes sont également placés sur les navires afin d’augmenter la confusion chez l’ennemi. À la faveur d’un vent favorable et de la formation resserrée de la flotte Han, les navires incendiaires sont un succès et de nombreux navires Han sont détruits ou fortement endommagés.

Après une journée complète à réparer leurs navires, les deux flottes engagent à nouveau le combat le 2 septembre. Voyant les conséquences de sa formation resserrée, Chen Youliang tente de mettre en place une formation plus ouverte. Mais cela permet juste aux Ming d’exécuter au mieux leur stratégie d’amorçages et d’abordages.

À ce moment, Zhu Yuanzhang est informé que les troupes au sol ont réussi à briser le siège de Nanchang. La flotte Ming commence alors à se retirer vers la confluence du fleuve Yangtze et de la rivière Gan. Toutefois, au lieu de se retirer complètement les Ming continuent de bloquer et surveiller pendant un mois la flotte Han. Aucun des commandants ne souhaitant une guerre d’usure, ce mois ne sera troublé que par quelques escarmouches.

Le 4 octobre, la fin de la bataille se joue. Les Ming utilisent à nouveau des navires incendiaires. Lors de cet ultime combat, Chen Youliang reçoit une flèche et décède. Les Han se rendent donc peu de temps après.

Chen Youliang est détrôné au profit de son fils, Chen Li, qui s’enfuit vers Zhu.

La victoire Ming cimente leur position en tant que groupe rebelle majeur, qui prendra le pouvoir une fois la dynastie Yuan terminée. Lorsque cela se produit cinq ans plus tard, Zhu Yuanzhang devient le premier empereur de la dynastie Ming sous le nom de règne de Ming Hongwu.

30 août 1757 : Bataille de Gross-Jägersdorf (guerre de Sept Ans).

Au début de la guerre de Sept Ans, la Russie se range du côté des Autrichiens (et des Français) dans le but de limiter la puissance montante de la Prusse. Disposant d’un avantage stratégique important en encerclant la Prusse, l’Autriche et la Russie attaquent le territoire de Frédéric II. En , l’armée russe, forte de 72 000 hommes, 7 000 cavaliers, 16 000 cosaques un train d’artillerie, traverse la Pologne sous les ordres du maréchal Stepan Fiodorovitch Apraksine. Fin juin, les troupes russes arrivent en territoire prussien et, le , prennent le port de Memel. L’armée russe se lance alors vers Königsberg, capitale de la Prusse-Orientale.

En parallèle, le maréchal Hans von Lehwaldt ne dispose que de 24 000 hommes pour s’opposer aux Russes. Il est en outre isolé de Frédéric II et son armée qui lutte contre les Autrichiens en Silésie. Cependant, plus audacieux, il décide de passer à l’offensive et d’intercepter l’armée russe en marche. Les deux armées se rencontrent près de Gross-Jägersdorf (localité abandonnée en 1945, dans l’actuel district de Tcherniakhovsk, oblast de Kaliningrad).

Le matin du , à 05 h 00, l’armée prussienne attaque le corps du général russe Vassili Lopoukhine alors que celui-ci traverse la rivière Pregel. L’armée prussienne bouscule les troupes russes à la baïonnette et le général-prince Lopoukhine est tué dans l’affrontement. Cependant, marchant au son du canon, le corps du général Roumiantsev arrive sur les lieux de la bataille et attaque l’aile droite de l’armée prussienne alors qu’un détachement russe arrive par les arrières de l’armée de Lehwaldt. Les Prussiens retraitent légèrement en bon ordre. Le centre russe se reprend alors et les cosaques du Don, sur l’aile droite russe, feignent la retraite pour attirer l’aile gauche prussienne sous le feu de l’artillerie. Ployant sous le nombre et ayant subi des pertes importantes, l’armée prussienne finit par battre définitivement en retraite à la fin de la journée. Les Russes ne poursuivant pas l’armée prussienne, celle-ci retraite en bon ordre.

Même si l’armée russe sort vainqueur de cette bataille, elle n’arrive pas à en tirer de profit: la timidité et le manque d’expérience du maréchal Apraksine permettent aux Prussiens de s’en sortir avec une armée encore active. Cependant, l’échec de l’assaut prussien montre que l’armée russe est plus compétente que prévu et qu’il faudra compter avec elle dans les batailles à venir.

30 août 1772 : naissance du général royaliste vendéen Henri de la Rochejaquelein.

Henri de La Rochejaquelein, né le au château de la Durbelière, près de Châtillon-sur-Sèvre (Poitou), et mort le à Nuaillé (Maine-et-Loire), est l’un des chefs de l’armée catholique et royale au cours de la guerre de Vendée, pendant la Révolution française.

Fils du marquis Henri Louis Auguste du Vergier de La Rochejaquelein (1749-1802) et de Constance de Caumont d’Adde (1749-1798), Henri de La Rochejaquelein est né au château de la Durbelière, commune de Saint-Aubin-de-Baubigné, près de Châtillon-sur-Sèvre (aujourd’hui Mauléon dans le département des Deux-Sèvres), et fait ses études à l’école royale militaire de Sorèze de 1782 à 1785. À la sortie de l’école, il entre dans le régiment Royal-Pologne cavalerie, acheté par son père l’année précédente.

La Révolution française l’ayant surpris dès l’âge de seize ans, il ne suit pas son père dans l’émigration vers l’Allemagne. Il refuse en 1791 de prêter le serment que l’Assemblée constituante exige des officiers et démissionne. Il choisit de défendre le trône dans la Garde constitutionnelle du Roi Louis XVI où il est appelé en 1791. Lors de l’assaut du palais des Tuileries par les révolutionnaires, il combat pour défendre le roi, en tant que deuxième lieutenant de la Garde. Cette journée du 10 août 1792 trompe ses espérances. Ce fut alors que, s’éloignant de la capitale, il dit : « J’irai dans ma province, et bientôt l’on entendra parler de moi. »

On le voit, dans le Poitou, déplorer les suites du premier soulèvement de Bressuire, où les paysans royalistes viennent d’être défaits par les révolutionnaires. La Rochejaquelein se retire dans la terre de Clisson, sur la paroisse de Boismé près de Bressuire, chez le général Louis de Salgues de Lescure, marquis de Lescure, son parent et son ami : unis tous les deux par les mêmes sentiments, à peu près du même âge, ayant les mêmes intérêts, ils aspirent secrètement au projet de participer au rétablissement de la monarchie qui menace d’être ruinée. Ils n’apprennent que par des bruits vagues le nouveau soulèvement du .

Ils flottent entre l’espérance et la crainte, lorsqu’un paysan de Châtillon vient annoncer à La Rochejaquelein que les habitants des paroisses voisines, impatients de se réunir aux insurgés, courent aux armes et le demandent pour chef. Le gentilhomme vendéen s’écrie : « L’honneur m’appelle et je vole aux combats ! ». Lescure veut le suivre. C’est livrer ses parents, ses amis et sa jeune épouse à la vengeance des républicains.

Accompagné de son guide fidèle et armé de deux pistolets, La Rochejaquelein arrive sur le théâtre de la guerre et rejoint Charles de Bonchamps et Maurice d’Elbée. Il apprend qu’une division ennemie pénètre dans la Vendée et, n’écoutant que son courage, il veut arrêter le mouvement offensif des républicains. II accourt à Châtillon, à Saint-Aubin-de-Baubigné, où sont les propriétés de sa famille. À peine a-t-il paru que des milliers de paysans des Aubiers, de Nueil, de Saint-Aubin-de-Baubigné, des Échaubrognes, des Cerqueux de Maulévrier et d’Yzernay, le proclament leur chef.

En , il participe au soulèvement royaliste de la Vendée et devient un des chefs de l’armée vendéenne. La Rochejaquelein se met à leur tête et leur adresse cette courte harangue : « Si mon père était parmi nous, il vous inspirerait plus de confiance, car à peine me connaissez-vous. J’ai d’ailleurs contre moi et ma grande jeunesse et mon inexpérience mais je brûle déjà de me rendre digne de vous commander. Allons chercher l’ennemi : si j’avance, suivez-moi, si je recule, tuez-moi, si je meurs, vengez-moi ».

Les Vendéens répondent par des acclamations et marchent aux républicains, qu’ils trouvent retranchés dans le cimetière des Aubiers. Ils investissent le bourg et attaquent en tirailleurs la division du général Pierre Quétineau. La Rochejaquelein les persuade que l’ennemi, à demi vaincu, commence à prendre la fuite. Aussitôt les Vendéens s’élancent sur les républicains, les dispersent et s’emparent de leur artillerie. La Rochejaquelein marche à l’instant sur Châtillon et sur Tiffauges. Là, se réunissant aux autres rassemblements royalistes, il partage avec eux les munitions qu’il vient d’enlever et, par un premier succès relevant son parti, il lui inspire une ardeur nouvelle. La défaite des Aubiers a décidé le général Quétineau à évacuer précipitamment Bressuire, le marquis de Lescure envoie l’ordre à plus de quarante paroisses de prendre les armes. Il était déjà même à cheval, lorsqu’il vit arriver plusieurs cavaliers bride abattue, s’annonçant aux cris de « Vive le roi ! ». C’était La Rochejaquelein qui, mettant pied à terre, s’élança dans les bras de son ami en criant : « Je vous ai donc délivrés ! ». Le château de Clisson devient à l’instant une place d’armes et se remplit de soldats. Chaque rassemblement fait un corps à part. Celui de La Rochejaquelein se réunit le plus souvent à la grande armée d’Anjou qui, à cette époque, s’élève à peine à 18 000 combattants, mal armés et sans organisation fixe.

Le , La Rochejaquelein prend part au combat de Beaupréau à la suite duquel les républicains, refoulés au-delà de la Loire, restent pendant trois mois sans s’avancer dans le pays insurgé. La consternation se répand à Angers, à Saumur et à Nantes. À la bataille de Thouars, La Rochejaquelein, monté sur les épaules de Texier de Courlay, tire sur les assiégés et, tandis qu’on recharge ses armes, il arrache de ses mains les pierres des murailles et commence la brèche : toute l’armée républicaine met bas les armes et se rend à discrétion. À la première bataille de Fontenay-le-Comte, perdue par les royalistes, La Rochejaquelein commande l’aile gauche. Peu de jours après, à la seconde bataille, il charge avec la cavalerie, enfonce les bleus et achève la déroute. À l’attaque de Saumur, le , il enlève d’abord le camp retranché de Varrins et, emporté par sa bouillante ardeur au moment où l’on se bat encore à l’entrée de la ville, il met le sabre à la main, sa carabine en bandoulière et, suivi d’un seul officier (Pierre-Louis de La Ville-Baugé), il s’élance à la suite des fuyards, pénètre dans les rues, s’avance sur la place de la Bhilange, brave les coups de fusil, abat lui-même plusieurs soldats républicains et renverse à ses pieds, d’un coup de sabre, un dragon qui, arrivé sur lui le pistolet à la main, vient de le manquer.

La prise de Saumur est l’exploit le plus étonnant des Vendéens. En cinq jours de combats, ils ont fait plus de 12 000 prisonniers, pris des canons, des munitions considérables et le chef de la Loire. Quand La Rochejaquelein jeta les yeux sur ces immenses trophées il dit à l’un de ses officiers qui le voyait pensif : « Savez-vous quel est celui qui est le plus étonné de nos succès ? ». Comme on hésitait à lui répondre, il ajouta : « C’est moi ».

Pendant le siège de Nantes, qui est moins heureux, La Rochejaquelein garde Saumur avec sa division, tant pour couvrir la Vendée que pour conserver l’une des plus importantes communications de la Loire. Après l’échec de Nantes, il vole à la défense du pays insurgé, qui est attaqué de nouveau. Il commande l’aile droite à la deuxième bataille de Luçon et, couvrant la retraite, il préserve l’armée royale et sauve les troupes d’élite.

Cet échec est réparé le , jour où l’armée républicaine de Luçon, assaillie dans son camp retranché de Chantonnay, est entièrement détruite. La Rochejaquelein a tourné lui-même le camp pour l’investir et commencer l’attaque. Vers cette époque, la Convention nationale a voté contre la Vendée une guerre plus énergique, la lutte devient si terrible que tous les combats antérieurs semblèrent n’en avoir été que le prélude.

La Rochejaquelein, renforçant la division de Bonchamp, emporte la position d’Erigné. Il donnait ses ordres dans un chemin creux, lorsque des tirailleurs, s’avançant sur lui, le frappèrent d’une balle qui lui cassa le pouce ; il tenait un pistolet, et sans le quitter, il dit à ceux qui, le voyant couvert de sang, témoignaient de l’inquiétude : « Je n’ai que le pouce cassé ! ». Toutefois, il reste sur le champ de bataille mais sa blessure le force à quitter l’armée le lendemain. La Vendée va être en péril par la concentration des armées républicaines : La Rochejaquelein, Stofflet et Lescure couvrent Châtillon sans succès.

Après la bataille de Cholet, où Bonchamps succombe également, La Rochejaquelein est devenu le chef du parti royaliste. M. de Chateaubriand dit : « Cette armée de la Haute-Vendée, jadis si brillante, maintenant si malheureuse, se trouvait resserrée entre la Loire et l’armée républicaine qui la poursuivait. Pour la première fois, une sorte de terreur s’empara des paysans ; ils apercevaient les flammes qui embrasaient leurs chaumières et qui s’approchaient peu à peu; ils ne virent de salut que dans le passage du fleuve. En vain les officiers voulurent les retenir; en vain La Rochejaquelein versa des pleurs de rage, il fallut suivre une impulsion que rien ne pouvait arrêter. Vingt mauvais bateaux servirent à transporter sur l’autre rive de la Loire la fortune de la monarchie. On fit alors le dénombrement de l’armée ; elle se trouva réduite à 30 000 soldats; elle avait encore 24 pièces de canon, mais elle commençait à manquer de munitions et de cartouches ».

Le torrent des fuyards entraîne La Rochejaquelein jusqu’à Beaupréau. Devenu l’âme de son parti, ce jeune guerrier se voit engagé sous ces funestes auspices dans le passage de la Loire qu’il désapprouve. Sa première pensée est de couvrir et d’assurer la retraite : il laisse d’abord une forte arrière-garde à Beaupréau, lui ordonne de se défendre et de se porter ensuite rapidement sur les bords du fleuve.

Le , 80 000 fugitifs ont atteint Saint-Florent-le-Vieil pour passer sur la rive droite. La Rochejaquelein et Lescure s’opposent opiniâtrement à ce passage ou plutôt à cette fuite. La transmigration vendéenne fait renaître une armée royale qui, le , se trouve réunie tout entière à Varades, sur la rive droite.

Lorsque le plan de campagne a été arrêté dans les conseils et que l’on se soit décidé à se porter d’abord sur Laval et sur Rennes, l’armée lève ses tentes. L’armée entière se met en mouvement, le , pour une expédition sur les côtes de Bretagne, où les Anglais font espérer des secours. Il est décidé qu’on marchera.

L’avant-garde est composée de 12 000 fantassins, soutenus de 12 pièces de canon ; les meilleurs soldats et presque toute la cavalerie forment l’arrière-garde. Entre ces deux corps, chemine une troupe de femmes, d’enfants et de vieillards, qui s’élève à plus de 50 000 personnes. La Rochejaquelein parait à la tête de l’armée, monté sur un cheval que les paysans avaient surnommé : « le Daim », à cause de sa vitesse.

La Rochejaquelein dispose le gros des tirailleurs et deux pièces de canon en avant et les bagages au milieu de l’armée. Un corps républicain couvre Laval. À huit heures du matin, le 22, le général en chef fait commencer l’attaque ; les républicains, ébranlés, sont bientôt entraînés par les fuyards ; la cavalerie vendéenne achève de tout disperser.

30 août 1799 : capitulation de Vlieter.

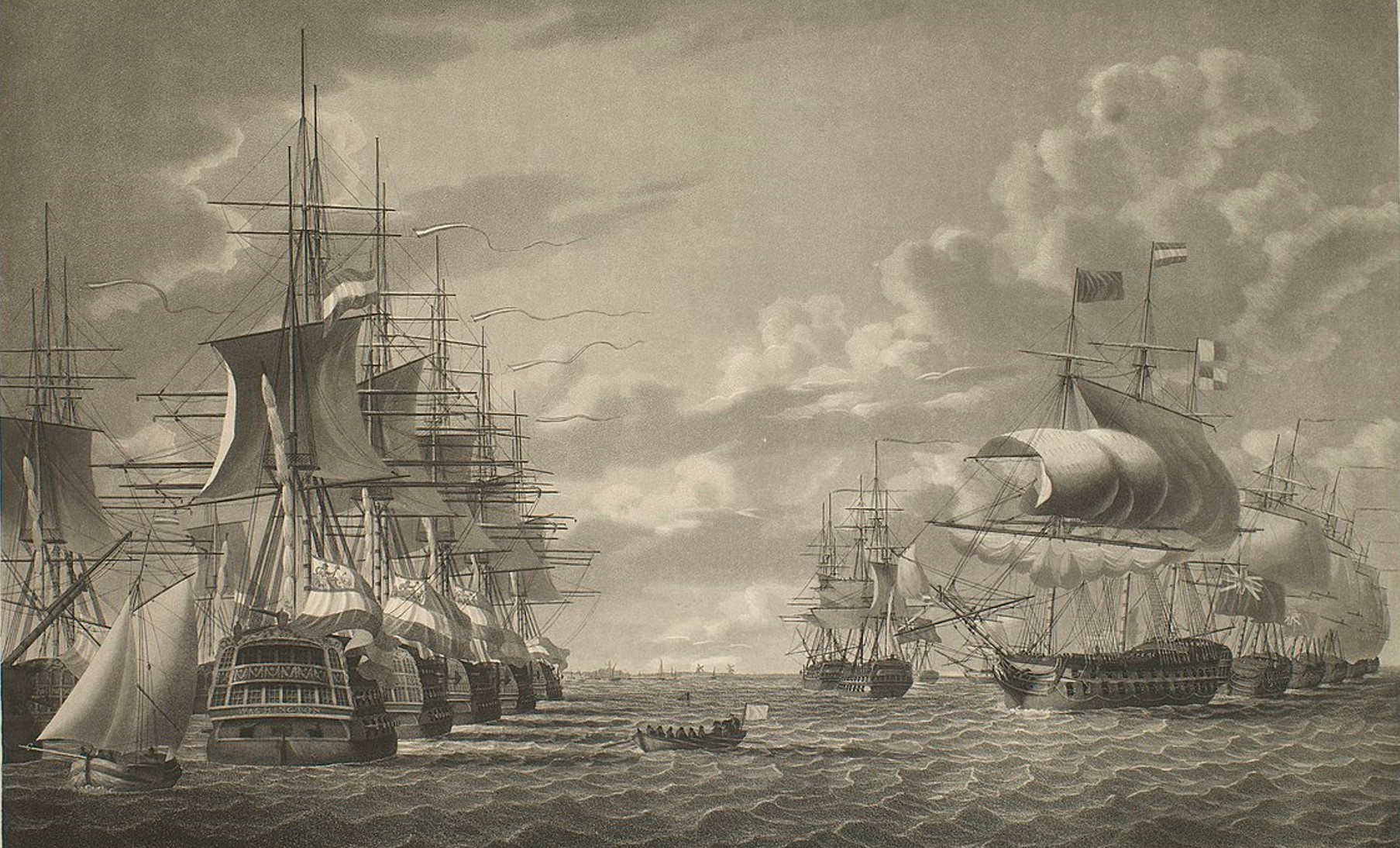

La capitulation de Vlieter (également connue sous le nom d’Incident de Vlieter) est un épisode de l’invasion anglo-russe de la Hollande qui s’est déroulé le entre la marine de la République batave et la Royal Navy britannique. L’évènement a eu lieu sur un banc de sable baptisé De Vlieter, situé à proximité du chenal séparant l’île de Texel et le continent, en Hollande-Septentrionale. Il s’est traduit par la reddition de la flotte batave composée de 632 canons et 3 700 hommes à l’amiral Mitchell sans qu’un seul coup de feu ne soit tiré, laissant le champ libre aux Britanniques pour débarquer au nord de la péninsule.

À la suite de la Révolution batave en 1795, qui marqua la disparition des Provinces-Unies au profit de la République batave, de nombreux officiers orangistes quittèrent la marine. Une escadre, qui devait escorter une armée composée de quelque 5 000 hommes placés sous le commandement du général Daendels vers Java fut rassemblée à proximité de Den Helder.

Un officier naval orangiste qui avait quitté la flotte en 1795, Carel Hendrik Ver Huell, prit contact avec Van Braam et un autre capitaine, Theodorus Frederik van Capellen pour mettre sur pied une mutinerie à bord des navires de l’escadre. À peu près au même moment, une coalition de troupes britanniques et russes débarqua des troupes en Hollande-Septentrionale ce qui marqua le début de la Campagne de Hollande.

Les équipages des navires de guerre bataves étaient en mesure de voir qu’au loin, des drapeaux orange étaient en train d’être hissés sur les forts et les clochers du Helder, en signe d’allégeance à la Maison d’Orange-Nassau. La mutinerie éclata sur plusieurs navires, dont le Leyden dirigé par Van Braam. Van Braam avoua par la suite qu’il aurait pu facilement écraser la mutinerie, mais qu’il décida de ne rien faire. Cependant, il mit en garde son commandant, le vice-amiral Samuel Story, de l’« urgence de la situation » à bord des autres navires de la flotte.

Confronté à un ultimatum britannique d’un côté, et à une mutinerie sur son navire de l’autre, le vice-amiral Story prit la décision de rendre son escadron à la flotte britannique le . Cette capitulation constitua un tel choc pour la flotte britannique qu’elle ne joua plus aucun rôle dans les guerres révolutionnaires et napoléoniennes par la suite.

Van Braam, Story, et d’autres officiers furent constitués prisonniers de guerre et envoyés en Angleterre. Ils furent libérés à la suite de la paix d’Amiens en 1802. Cependant, ils ne retournèrent pas en Hollande, et furent condamnés par une cour martiale néerlandaise en 1803, accusés de désertion, refus de devoir et déloyauté. Ils furent également accusés de parjure (pour ne pas avoir respecté leur serment de loyauté). En conséquence, ils furent bannis à vie de la Hollande, sous peine de mort (par fusillade dans le cas de Van Braam).

L’escadre de l’amiral Samuel Story ne comprend qu’une partie de la flotte batave. À Amsterdam stationnaient quatre navires de 74 canons et deux de 64 canons ; à Hellevoetsluis un de 74 canons et sept de 64 canons, en plus de plusieurs frégates et bricks.

30 août 1808 : capitulation de Cintra (Portugal).

La convention de Cintra (ou de Sintra) fut un accord signé le qui mit fin à la première invasion napoléonienne du Portugal, pendant la guerre d’indépendance espagnole (guerre d’Espagne et du Portugal sous le Premier Empire). Par cet accord, les Français vaincus furent autorisés à évacuer leurs troupes du Portugal sans autre conflit. La convention fut signée au palais de Queluz, à Queluz-Sintra, en Estramadure.

Les forces françaises de Jean-Andoche Junot qui avaient été battues par les forces britanniques de sir Arthur Wellesley (futur duc de Wellington) à Vimeiro le , se trouvèrent coupées de leur ligne de retraite. Cependant, à ce moment, Wellesley fut remplacé au haut commandement des troupes britanniques au Portugal par l’arrivée de sir Harry Burrard et le jour suivant par sir Hew Dalrymple. Tous les deux étaient de vieux hommes précautionneux qui avaient très peu participé à des combats récemment ; plutôt que de pousser leur avantage auprès des Français, ils se contentèrent d’ouvrir des négociations. Wellesley avait envisagé de prendre le contrôle de Torres Vedras et couper la retraite des Français avec sa réserve jusqu’ici inemployée, mais il reçut l’ordre d’attendre. Des conversations entre Dalrymple et François Kellerman conduisirent à la signature de la convention.

Dalrymple accorda des termes pour quitter le Portugal, similaires à ceux consentis à la garnison d’une forteresse pour se rendre. Les 20 900 soldats français furent évacués du Portugal par la Royal Navy avec leur équipement et leur « biens personnels » (qui étaient pour la plupart des biens pillés auprès de la population portugaise). Ils furent transportés à Rochefort. Junot y arriva le . Évitant ainsi toute confrontation avec les Espagnols et ayant obtenu un transport gratuit, les Français voyagèrent avec armes et bagages, et pas du tout comme une garnison défaite qui rejoint ses propres lignes.

Dalrymple ne tint non plus aucun compte des préoccupations de la Royal Navy à propos d’une escadre russe commandée par l’amiral Dmitri Seniavine, qui était bloquée dans la baie de Lisbonne. Une négociation séparée régla plus tard ce problème.

La convention fut considérée comme honteuse une fois connue au Royaume-Uni. Une défaite complète de Junot s’était soldée par une évasion des Français.

Wellesley voulait combattre, mais il reçut l’ordre de signer un armistice préliminaire. Il ne prit pas part aux négociations de la convention et ne la signa pas. Les rapports de Dalrymple par contre orientèrent les critiques sur Wellesley, qui avait encore un ministère au gouvernement. Wellesley fut donc rappelé du Portugal, ainsi que Burrard et Dalrymple, afin de faire face à une commission d’enquête. La commission siégea dans le Grand Hall de l’Hôpital Royal de Chelsea du au . Les trois hommes furent relaxés ; mais alors que Wellesley retournait bientôt en service actif au Portugal, Burrard et Dalrymple furent tranquillement poussés vers la retraite et ne furent plus jamais appelés en service actif. Le général John Moore, en commentant la commission d’enquête, exprima le sentiment populaire que « Sir Hew Dalrymple était sénile et parmi tous les hommes que j’ai vus à la tête d’une armée, de loin le plus incapable. Toute sa conduite alors et depuis a démontré qu’il était un insensé. »

30 août 1813 : bataille de Kulm (actuelle république de Tchéquie)

La bataille de Kulm eut lieu le près de la ville de Kulm (royaume de Bohême) pendant la Sixième Coalition. Elle opposa 32 000 hommes, sous le commandement du général d’Empire Vandamme aux 54 000 hommes des forces coalisées d’Autriche, Prusse et Russie, sous les ordres du général Barclay de Tolly avec de lourdes pertes.

***

Après la victoire française à la bataille de Dresde les 26 et 27 août, Vandamme poursuit les troupes alliées en retraite. Napoléon ordonne à Gouvion-Saint-Cyr et Marmont de soutenir Vandamme. Celui-ci rencontre l’armée de A. I. Ostermann-Tolstoï près de la ville de Kulm (actuellement Chlumec, à 8 km d’Ústí nad Labem, en République tchèque).

Le 29 août, Vandamme, avec 32-34 000 hommes et 84 canons, attaque les forces d’Ostermann-Tolstoï, 13–14 000 soldats. L’enjeu est grand, une victoire française couperait la retraite des coalisés. Les troupes de Vandamme ne percent pas.

Le 30 août, Kleist et ses Prussiens attaquent la position de Vandamme sur ses arrières et des renforts austro-russes renforcent la position d’Ostermann-Tolstoï. Les troupes françaises inexpérimentées doivent battre en retraite.

Pour les Français, il y eut 5 000 soldats tués ou blessés dont les généraux Henri LXI de Reuss-Schleiz et Martin François Dunesme, entre 7 et 13 000 capturés y compris Vandamme et 80 canons. Les coalisés eurent 11 000 soldats tués ou blessés.

Dans le corps de Vandamme, il y avait deux régiments de lanciers polonais dans la division de Jean Corbineau. L’un était commandé par le colonel Maximilien Fredro qui défendait un défilé et dut se rendre. Le second sous le commandement du comte Tomasz Lubienski put se retirer.

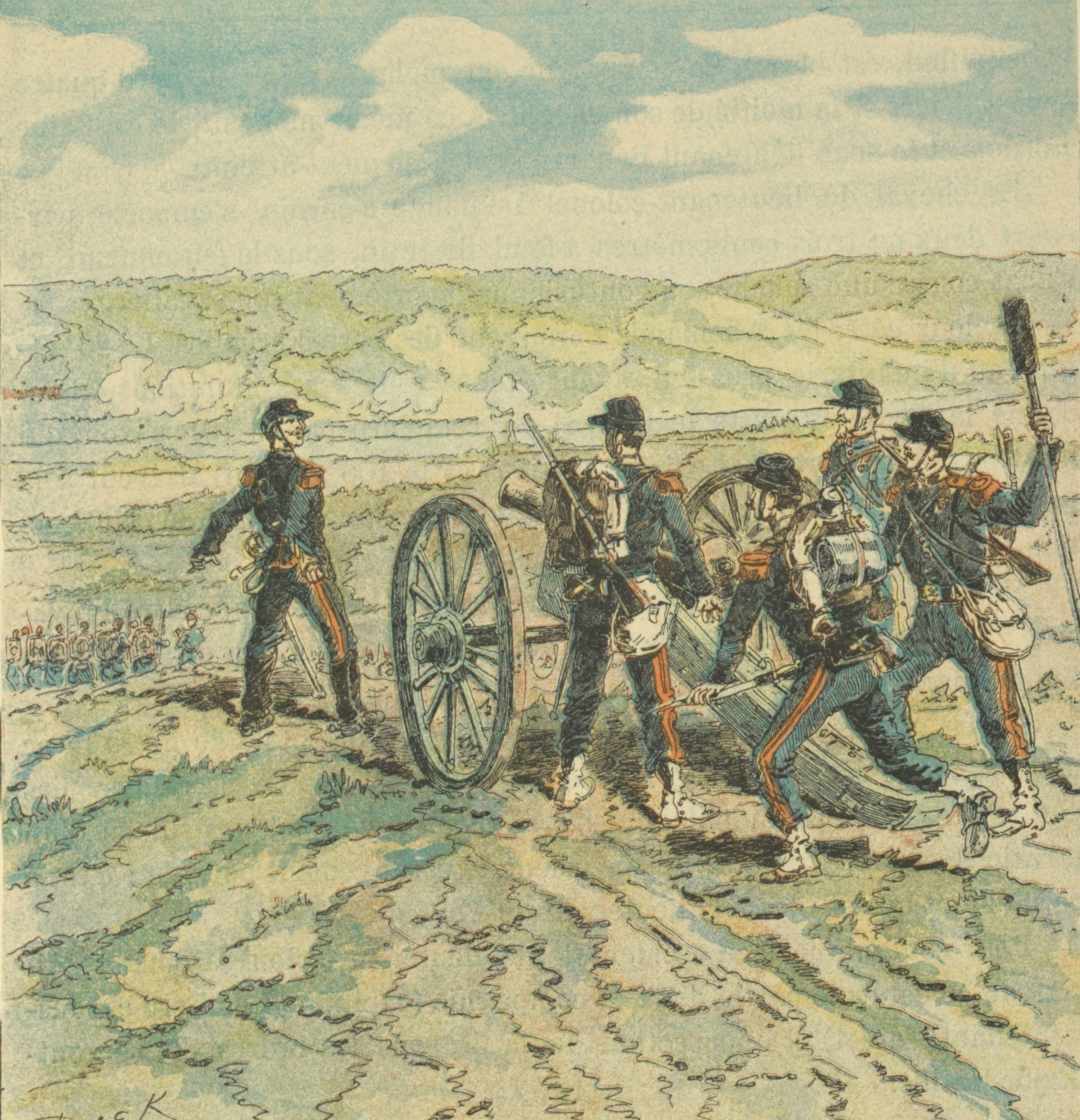

30 août 1870 : bataille de Beaumont.

La bataille de Beaumont également appelé surprise de Beaumont ou encore bataille de Beaumont-Mouzon est un combat de la guerre franco-prussienne qui se déroule le à Beaumont-en-Argonne, dans les Ardennes française.

Elle oppose le 5e corps d’armée de l’armée de Châlons du général de Failly, à l’armée de la Meuse du Prince royal de saxe (IVe corps d’armée Prussien et XIIe corps d’armée Saxon). Les Français, surpris dans leur campement, sont repoussés jusqu’à Mouzon.

Le corps d’armée de Failly est écrasé et découvre l’armée de Châlons de Mac-Mahon, en marche sur Sedan. La déroute précipite le désastre final de l’armée française lors de la bataille de Sedan.

Dans son ouvrage, le lieutenant colonel Rousset précise les pertes françaises et prussiennes.

- Pertes françaises

- 1 800 tués ou blessés

- 3 000 disparus dont 2 000 prisonniers

- 42 pièces et mitrailleuses

- nombreux matériels abandonnés dans les différents camps

Parmi les unités les plus éprouvées, le 11e ligne enregistre 35 officiers et 600 hommes hors de combat et le 68e, 26 officiers et 779 hommes. L’encadrement de l’infanterie est particulièrement éprouvé, le lieutenant-colonel Pallier du 68e, le colonel de Béhagle du 11e de ligne périssent. Le colonel Berthe du 86e et le lieutenant-colonel Demange du 88e sont grièvement blessés. Ce dernier, amputé de la cuisse, meurt le 12 septembre à l’hôpital de Mouzon.

Les généraux ne sont pas plus épargnés, lors des combats du 7e corps à Warniforêt le général Bretteville est blessé tandis que le général Morand est tué.

Du côté de la cavalerie, le 5e cuirassiers est décimé et perd son chef de corps le colonel de Contenson.

- Pertes allemandes

- 3 529 hommes dont 847 tués

30 août 1884 : naissance de Pierre Bernheim, résistant, Compagnon de la Libération.

Pierre Bernheim est né le 31 août 1884 à Mulhouse (Haut-Rhin).alors en Alsace annexée par l’Allemagne.

Il effectue son service militaire au 142e Régiment d’Infanterie de l’armée allemande à Mulhouse et est démobilisé comme caporal.

En 1914, il refuse de servir dans l’armée allemande et s’engage au 109e régiment d’infanterie.

Envoyé au front dès le 15 août 1914, il participe aux premiers combats aux frontières, puis à la bataille d’Artois en 1915. Blessé, il est fait chevalier de la Légion d’honneur. Comme tous les engagés alsaciens, il est envoyé en Afrique du Nord ; mais il demande à servir en métropole, où il est affecté au 2e Bureau. Il est démobilisé en 1919 avec le grade de lieutenant et s’installe comme industriel à Lyon.

Mobilisé en 1939 comme officier de réserve, il est démobilisé à Albi à l’été 1940.

Mobilisé en 1939 comme officier de réserve, il est démobilisé à Albi à l’été 1940.

Il va trouver un emploi aux Papeteries Navarre près de Roanne où il est installé et entre en contact avec la Résistance en novembre 1941 par l’intermédiaire d’un de ses cousins par alliance, Jean-Pierre Levy, co-fondateur du mouvement « Franc-Tireur ».

Devenu responsable de « Franc-Tireur » à Roanne, Pierre Bernheim diffuse des tracts et, dès octobre 1942, participe au développement du journal le Franc-Tireur, organe du mouvement, grâce à ses connaissances professionnelles. Il met ainsi en contact avec le mouvement un imprimeur qui accepte de fournir du papier puis d’imprimer le journal clandestin. Il forme également des groupes-francs qui reçoivent une instruction militaire orientée vers le sabotage.

Après la création, en janvier 1943, des Mouvements Unis de Résistance (MUR), fusion des trois principaux mouvements de résistance de zone sud (« Combat », « Libération » et « Franc-Tireur »), Pierre Bernheim en devient le responsable à Roanne.

En juin 1943, à la suite de plusieurs arrestations au sein de « Franc-Tireur », alors qu’il est activement recherché par la Gestapo, il se replie à Lyon avec sa femme, qui partage ses activités de résistance. A Lyon, en raison de son expérience d’officier de 2e Bureau, il est chargé par Jean Gemahling, chef du Service de Renseignements des MUR, des questions militaires du SR MUR.

Pierre Bernheim, alias Rohan, constitue alors un réseau militaire, le sous-réseau R.P.A, dépendant du réseau de renseignement des Forces Françaises Libres « Gallia » que dirige Henri Gorce-Franklin, et qui a pour but d’organiser et de coordonner les différents SR des mouvements de résistance en zone sud. Rohan envoie des directives sur la recherche du renseignement militaire et recrute des agents qu’il envoie dans d’autres régions pour qu’ils y constituent à leur tour de nouveaux réseaux. Les réseaux de Pierre Bernheim permettent de fournir de précieux renseignements à l’Etat-Major Interallié.

Pierre Bernheim est ensuite nommé chef national du SR Militaire du Mouvement de Libération Nationale (MLN) qui remplace les MUR en janvier 1944.

Toujours traqué par la Gestapo, il est arrêté à Lyon le 4 août 1944 un mois avant la libération de la ville. Torturé, il ne livre aucun secret et sera fusillé avec plusieurs de ses collaborateurs, sur le terrain d’aviation de Bron, le 20 août 1944. Son épouse Germaine, arrêtée en même temps que lui, sera brûlée vive à Saint-Genis-Laval le même jour que son mari. Pierre Bernheim est inhumé à la Nécropole Nationale de la Doua à Villeurbanne.

André Bernheim, frère de Pierre Bernheim est mort en déportation, son frère Charles a été fusillé en 1943 et son frère Jean est décédé en janvier 1946 des suites de sa détention en Allemagne.

• Chevalier de la Légion d’Honneur

• Compagnon de la Libération – décret du 18 janvier 1946

• Croix de Guerre 1914-18 (2 citations)

• Médaille de la Résistance avec rosette

• Croix du Combattant Volontaire 1914-18

• Military Cross (GB)

30 août 1907 : naissance de Jean Nanterre (né Jean Weil), Compagnon de la Libération.

Jean Weil naît le 30 août 1907 à Nanterre, d’un père négociant et commissionnaire pour le commerce extérieur. Devançant son appel national en 1926, il s’engage au 8e régiment de chasseurs à cheval puis est muté au 4e régiment de hussards. En novembre 1927, il est affecté au 16e régiment de dragons avant d’être rendu à la vie civile. Il devient alors fondé de pouvoir dans le monde bancaire.

Lors de la mobilisation de 1939, Jean Weil est affecté au 40e Groupe de reconnaissance de division d’infanterie et participe à la bataille de France où il se distingue au mois de mai en accomplissant de dangereuses missions de reconnaissance, puis en juin en se portant seul dans les lignes ennemies pour porter assistance à des soldats égarés. Démobilisé après l’armistice du 22 juin 1940 et refusant la défaite, il se fait appeler Jean Nanterre et cherche pendant deux ans à quitter la France. Finalement parvenu en Angleterre, il s’engage dans les forces françaises libres le 17 mai 1942 et, promu lieutenant, il est affecté à l’escadron mixte de la France libre qui devient ensuite la 3e compagnie de chars de combat. Embarqué en mars 1943 sur le paquebot Monarch of Bermuda, Jean Nanterre et sa compagnie accostent en Égypte le 5 mai suivant. Basée en Libye, la 3e compagnie de char fusionne avec la 1re compagnie autonome de chars de combat pour reformer le 501e régiment de chars de combat (501e RCC) au sein duquel Jean Nanterre est affecté au 4e escadron. En mai 1944, le régiment est déplacé en Angleterre puis, avec la 2e division blindée (2e DB) à laquelle il est subordonné, il débarque à Utah Beach le 2 août suivant.

Lors de la mobilisation de 1939, Jean Weil est affecté au 40e Groupe de reconnaissance de division d’infanterie et participe à la bataille de France où il se distingue au mois de mai en accomplissant de dangereuses missions de reconnaissance, puis en juin en se portant seul dans les lignes ennemies pour porter assistance à des soldats égarés. Démobilisé après l’armistice du 22 juin 1940 et refusant la défaite, il se fait appeler Jean Nanterre et cherche pendant deux ans à quitter la France. Finalement parvenu en Angleterre, il s’engage dans les forces françaises libres le 17 mai 1942 et, promu lieutenant, il est affecté à l’escadron mixte de la France libre qui devient ensuite la 3e compagnie de chars de combat. Embarqué en mars 1943 sur le paquebot Monarch of Bermuda, Jean Nanterre et sa compagnie accostent en Égypte le 5 mai suivant. Basée en Libye, la 3e compagnie de char fusionne avec la 1re compagnie autonome de chars de combat pour reformer le 501e régiment de chars de combat (501e RCC) au sein duquel Jean Nanterre est affecté au 4e escadron. En mai 1944, le régiment est déplacé en Angleterre puis, avec la 2e division blindée (2e DB) à laquelle il est subordonné, il débarque à Utah Beach le 2 août suivant.

Engagé dans la bataille de Normandie puis dans la Libération de Paris, Jean Nanterre suit l’avancée de la 2e DB vers la bataille des Vosges et la bataille d’Alsace. Le 2 décembre 1944, à Herbsheim, il est grièvement blessé par des éclats d’obus et est hospitalisé jusqu’au 7 mars 1945, date à laquelle il rejoint le 501e RCC stationné à ce moment dans le Cher. Affecté à l’État-major du régiment en tant qu’officier de renseignements, il prend part à l’invasion de l’Allemagne et participe notamment à la prise de Berchtesgaden le 5 mai 1945. De retour en France en juin, il est promu capitaine avant d’être démobilisé.

Après le conflit, Jean Nanterre fonde une entreprise d’import-export puis devient directeur d’un établissement métallurgique. Le 21 mai 1948, par jugement du tribunal civil de la Seine, Jean Nanterre est officiellement autorisé à utiliser le nom Nanterre, en substitution de Weil. Parallèlement à son activité professionnelle, il est membre et trésorier de la société d’entraide des Compagnon de la Libération.

Jean Nanterre meurt le 13 novembre 1996 à Paris et est inhumé au cimetière du Montparnasse.

• Commandeur de la Légion d’Honneur

• Compagnon de la Libération – décret du 17 novembre 1945

• Croix de Guerre 39-45 (6 citations)

• Croix du Combattant Volontaire 39/45

30 août 1914 : fin de la bataille de Tannenberg.

La bataille de Tannenberg (maintenant Stębark en Pologne) a lieu du au . Elle voit la victoire décisive de la 8e armée allemande sur la 2e, puis la 1re armée de l’Armée impériale russe. Cette bataille marque l’arrêt de l’avancée russe en Prusse-Orientale allemande. En revanche, en France, sur le front de l’Ouest, l’avancée de l’armée allemande est arrêtée deux semaines plus tard à la bataille de la Marne. La première bataille de Tannenberg, en 1410, vit la victoire complète des Polonais et des Lituaniens contre les chevaliers Teutoniques. Ces deux batailles, à cinq siècles d’intervalle, confirment l’importance stratégique de la localité de Grunwald pour l’historiographie polonaise.

***

Les armées impériales russes envahissent la Prusse-Orientale avec Königsberg pour objectif. Le sort des armes est initialement favorable aux Russes en supériorité numérique. La première contre-attaque de l’armée impériale allemande est repoussée le à Gumbinnen. Après cette défaite, le commandant allemand du secteur Maximilian von Prittwitz ordonne la retraite sur la Vistule, concédant ainsi la totalité de la Prusse-Orientale aux Russes. Pour une telle action de fuite devant l’ennemi, il est démis du commandement, avant de passer en cour martiale. Le , Paul von Hindenburg sort de sa retraite pour prendre le commandement de la 8e armée, accompagné d’Erich Ludendorff, remarqué pour ses exploits en Belgique mais trop jeune pour officiellement diriger une armée.

Ayant appris que les deux armées russes seraient séparées et que les deux généraux se détestent, les Allemands laissent une mince ligne de troupes face à la 1re armée de Pavel von Rennenkampf et coupent ensuite les lignes de ravitaillement et de retraite derrière la 2e armée, sous les ordres d’Alexandre Samsonov, qu’ils laissent avancer vers le nord.

La stratégie des Russes consiste à prendre en tenailles la 8e armée de Paul von Hindenburg. À l’est, Pavel von Rennenkampf avance lentement vers l’ouest et Samsonov referme le piège en remontant vers le nord à partir du « saillant polonais » (situé au sud de la Prusse-Orientale).

Après l’importante victoire de Rennenkampf à Gumbinnen, les Allemands sont en déroute sur toute la ligne. Cependant, les troupes de Rennenkampf sont incapables de poursuivre les fuyards. En effet, la campagne en Prusse-Orientale a été montée si rapidement que d’importants problèmes de logistique n’ont pas été réglés : les rations et les munitions peinent à parvenir au front. Les moyens de communication sont très médiocres et facilitent grandement la tâche des décrypteurs allemands pour percer les codes. Yakov Żyliński, commandant du front prussien, ne veut pas enlever à Samsonov la possibilité de refermer les tenailles. Il freine Rennenkampf pour ne pas hâter la fuite allemande et demande à la 2e armée de foncer vers le nord.

Pour Samsonov, il est impératif de faire le lien avec Rennenkampf sur le flanc droit. Il disperse ses forces sur près de 100 km, et ses ailes droites, gauche et centre sont largement séparées. La lenteur de ses troupes et l’état des routes rendent la situation menaçante. Poussant toujours vers le nord, il ne fait que s’enfoncer davantage dans le piège allemand.

À aucun moment, Rennenkampf ne tourne au sud pour venir en aide à Samsonov, mais il accentue plutôt son avance sur Königsberg. Bientôt, la 2e armée croule sous le poids des Allemands, toujours plus nombreux, qui l’encerclent. Les renforts russes tentent de lui venir en aide en attaquant la formation allemande autour de Samsonov, mais sans succès. Ils se replient donc vers la frontière polonaise, laissant Samsonov à son triste sort. Ce dernier opte alors pour le suicide plutôt que pour la capture. Le , la 2e armée est entièrement annihilée, et 92 000 soldats russes sont faits prisonniers.

À l’arrivée de Paul von Hindenburg au quartier général de la 8e armée, le 23 août, il n’y a pas réellement de stratégie. La retraite vers la Vistule est toutefois stoppée devant Rennenkampf. Max Hoffmann, qui avait été observateur de la guerre russo-japonaise, connaît la rivalité entre les deux généraux russes et l’indigence de leurs moyens de communications. Il sait que les échanges russes en clair ne sont pas de la déception militaire mais bien des communications réelles. Hindenburg est bien conscient qu’il lui est impossible d’affronter simultanément les forces de Samsonov et de Rennenkampf. Il envoie des avions de reconnaissance pour localiser précisément les deux armées russes et prend conscience que celles-ci sont trop loin l’une de l’autre pour s’aider. Il met en pratique le principe d’Alfred von Schlieffen en désengageant le plus de troupes possible en face de Rennenkampf et en les dirigeant vers le sud grâce à un excellent réseau de chemin de fer, afin de disposer de plus de forces pour affronter Samsonov, avant de se retourner ensuite contre Rennenkampf.

Trompé par ce qu’il croit être une retraite de l’ennemi sur Königsberg, Rennenkampf tourne au nord pour poursuivre cette armée fantôme. Les Allemands en profitent pour envoyer trois corps d’armée au sud contre la 2e armée russe et laissent seulement quelques troupes pour garder les arrières de la 1re armée russe, refermant ainsi les tenailles.

Un premier message intercepté par les Allemands leur confirme que Rennenkampf monte vers Königsberg et est trop loin pour aider Samsonov. Un second message montre que ce dernier croit encore que les Allemands sont en retraite vers la Vistule et qu’il est en train de poursuivre l’arrière-garde allemande. Hindenburg n’a alors qu’à fermer le piège autour de la 2e armée.

L’avance incessante de Samsonov est telle qu’il s’enfonce lui-même dans les tenailles et facilite le travail des Allemands. Une fois l’encerclement terminé, il ne reste plus qu’à exterminer le reste de la 2e armée. Le 29 août, avant même que la bataille ne soit terminée, Erich Ludendorff prépare déjà l’assaut au nord contre Rennenkampf, qui n’a toujours pas bougé.

La victoire de 1914 disputée dans les environs de Tannenberg permet aux Allemands de combattre en position de force l’armée russe de Paul von Rennenkampf et de la vaincre une semaine plus tard aux lacs Mazures, lors de la première bataille des lacs de Mazurie. L’offensive russe est brisée et le front se maintient jusqu’en 1917.

30 août 1916 : naissance du pilote Paul-Jean Roquère, Compagnon de la Libération.

Paul-Jean Roquère est né le 30 août 1916 à Draguignan dans le Var.

Paul-Jean Roquère est né le 30 août 1916 à Draguignan dans le Var.

Jeune sous-lieutenant sorti de l’École militaire de Saint-Maixent en 1937, Paul-Jean Roquère commande, en septembre 1939, une section du 22e Bataillon de chasseurs alpins (22e BCA) à Nice.

En 1940, il passe dans l’Aviation et, affecté à la base aérienne 109 à Tours, il obtient son brevet de chef de bord en avril.

Envoyé à Caen, il doit se replier, en mai 1940, avec ses camarades sur la base-école d’Aulnat près de Clermont-Ferrand. Il demande alors à servir comme fantassin pour la défense des ponts de la Loire. Sa demande acceptée, il prend une part active, en qualité d’officier d’Infanterie, aux combats de la Charité sur-Loire et de Decize, les 15 et 16 juin.

Le 17, l’ordre de la retraite est donné ; le 19, il décide de rejoindre Londres et s’embarque le 21 juin, à Saint-Jean-de-Luz sur le Sobieski, déguisé en soldat polonais.

Engagé aux Forces françaises libres comme lieutenant observateur, il est dirigé sur le camp d’entraînement de la Royal Air Force à Saint-Athan près de Cardiff. Au camp d’Odiham, il est affecté à l’escadrille, entièrement française, « Topic », il quitte la Grande-Bretagne en octobre 1940 par bateau et débarque à Lagos au Nigeria.

En janvier 1941, il est affecté au Groupe réservé de bombardement n°1 (GRB1) qui soutient le colonel Leclerc dans les opérations de la prise de Koufra (Libye) le 1er mars 1941. Mais en raison d’ennuis mécaniques, le Blenheim de Paul-Jean Roquère et de son équipage ne peut participer à l’offensive et doit rentrer à Fort-Lamy (Tchad).

Détaché à Bangui de mars à août 1941, le lieutenant Roquère est alors affecté au Groupe de bombardement « Lorraine » en formation à Damas. Le 30 octobre 1941 le groupe quitte la Syrie pour l’Egypte en vue de préparer la deuxième campagne de Libye. Le 15 novembre le groupe effectue sa première mission de guerre à l’attaque d’un convoi sur la route Bardia-Tobrouk.

Entre le 20 novembre 1941 et le 15 janvier 1942, Paul Roquère effectue 50 missions de guerre en appui tactique de la 8e Armée britannique. Pour son comportement pendant la campagne de Libye, il est cité à l’ordre de l’Armée aérienne et par les Britanniques à l’ordre de la RAF.

Il prend part aux opérations d’El Alamein en octobre 1942 puis, le Groupe « Lorraine » étant rappelé en Angleterre, le lieutenant Roquère embarque, depuis Durban, début 1943, sur le paquebot Empress of Canada transformé en transport de troupes et qui doit regagner la Grande-Bretagne sans escale et sans escorte.

Le 13 mars 1943, au large des côtes d’Afrique, le bateau est torpillé par un sous-marin italien. Parmi les rescapés tombés à l’eau qui tentent de trouver refuge sur des embarcations de fortune se trouvent Paul-Jean Roquère et son épouse, Suzanne, évadée de France par l’Espagne l’année précédente et qui l’a rejoint à Damas. Au bout de deux jours, le 15 mars 1943, à bout de force et n’ayant plus la force de nager, Paul-Jean Roquère, après avoir donné sa ceinture de sauvetage à un camarade, disparaît en pleine mer, sous les yeux de sa femme qui, elle, réchappe miraculeusement du naufrage.

• Chevalier de la Légion d’Honneur

• Compagnon de la Libération – décret du 16 octobre 1945

• Croix de Guerre 39/45

• Médaille de la Résistance

30 août 1918 : attentat contre Lénine (Moscou).

Fanny Kaplan, membre du Parti, tire sur Lénine à la fin d’un meeting. Il survit avec une balle dans l’épaule et une autre au poumon. Elle est interrogée par la Tchéka puis exécutée sans jugement 4 jours plus tard.

***

Née le 10 février 1890, elle est issue d’une famille juive russe. Pendant la guerre civile russe, les socialistes révolutionnaires organisent une tentative d’assassinat de Lénine le .

Née le 10 février 1890, elle est issue d’une famille juive russe. Pendant la guerre civile russe, les socialistes révolutionnaires organisent une tentative d’assassinat de Lénine le .

Lénine visite ce jour-là l’usine Michelson de Moscou. Lorsqu’il quitte le bâtiment pour regagner son véhicule, Fanny Kaplan l’interpelle. Quand Lénine se tourne vers elle, elle tire trois coups de feu. L’une des balles passe à travers le manteau de Lénine, les deux autres le touchent à l’épaule gauche et au poumon. Lénine retourne dans ses appartements au Kremlin. Il craint un autre attentat contre lui et refuse de quitter la sécurité du Kremlin pour se faire soigner. Les médecins arrivés pour le soigner se déclarent incapables de retirer les balles en dehors d’un hôpital. Cependant, il survit.

Kaplan est arrêtée et interrogée par la Tchéka. Elle déclare : « Je m’appelle Fanny Kaplan. J’ai tiré sur Lénine aujourd’hui. Je l’ai fait volontairement. Je ne dirai pas d’où provient le revolver. J’étais résolue à tuer Lénine depuis longtemps. Je le considère comme un traître à la Révolution. J’ai été exilée à Akatouï pour avoir participé à la tentative d’assassinat du tsar à Kiev. J’ai passé là-bas sept ans à travailler dur. J’ai été libérée après la Révolution. J’étais en faveur de l’assemblée constituante et je le suis toujours. »

Son arme, un pistolet FN M1900 en calibre 32 ACP, a été fournie par Boris Savinkov. Fanny Kaplan est exécutée sans jugement le . Elle est battue à mort, puis son corps est aspergé d’essence et brûlé dans la cour de la Tchéka3. Elle déclare avant de mourir : « J’ai tiré sur Lénine parce que je le considère comme un traître au socialisme et parce que son existence discrédite le socialisme. Je suis sans réserves pour le gouvernement de Samara et pour la lutte contre l’Allemagne aux côtés des Alliés. » Quelques jours plus tard, Grigori Petrovski, commissaire du peuple à l’Intérieur, encourage les exécutions et déclare : « Il est grand temps de mettre fin à toute cette mollesse et à cette sentimentalité. » Le 5 septembre, le Conseil des commissaires du peuple publie le décret officialisant la terreur rouge.

Selon l’historien britannique George Leggett, environ 140 000 personnes ont péri à la suite de la terreur rouge.

30 août 1922 : fin de la bataille de Dumlupinar (guerre gréco-turque).

Après la bataille d’usure sur la rivière Sakarya (bataille de Sakarya) en août-septembre 1921, l’armée grecque d’Asie Mineure sous le commandement du général Anastasios Papoulas se retira sur une ligne défensive s’étendant de la ville d’İzmit (ancienne Nicomédie) aux villes d’Eskişehir et de Kara Hisâr-ı Sahib (aujourd’hui Afyonkarahisar). La ligne grecque formait un arc de 700 km s’étirant du nord au sud sur un terrain accidenté et accidenté, avec de hautes collines, appelées tepes , qui s’élevaient sur un terrain accidenté et étaient considérées comme facilement défendables. Une ligne de chemin de fer à voie unique reliait Kara Hisâr à Dumlupınar, une ville fortifiée de la vallée à environ 48 km à l’ouest de Kara Hisâr, entourée par les montagnes Murat Dağı et Ahır Dağı, et de là à İzmir (ancienne Smyrne) sur la côte. Cette voie ferrée était la principale voie d’approvisionnement des Grecs. Le quartier général grec de Smyrne était incapable de communiquer avec le front ou d’exercer un contrôle opérationnel.

Le moral des troupes grecques était bas, nombre d’entre elles étant déjà sous les armes depuis plusieurs années, et il n’y avait aucune perspective de résolution rapide de la guerre. Les dissensions politiques et l’occupation de territoires hostiles aggravaient encore leur moral.

Malgré la pression croissante pour attaquer Ankara, Mustafa Kemal, nommé commandant en chef du gouvernement du TBMM, attendit et profita de ce répit pour renforcer ses forces et diviser les Alliés par des manœuvres diplomatiques habiles, s’assurant que les sympathies françaises et italiennes se portent vers les Turcs plutôt que vers les Grecs. Cela isola diplomatiquement les Britanniques pro-grecs.

Il décida finalement d’attaquer les Grecs en août 1922. Sachant que les forces turques ne suffisaient qu’à lancer une offensive majeure, il renforça la Première Armée turque, commandée par « Sakallı » Nureddin Pacha, qui fut déployée contre le flanc sud du saillant grec s’avançant vers Kara Hisâr. C’était un pari risqué, car si l’armée grecque contre-attaquait sur son flanc droit affaibli et pivotait vers le sud, ses forces seraient isolées.

Les forces grecques étaient organisées dans l’« Armée d’Asie Mineure », sous le commandement du lieutenant-général Georgios Hatzianestis, avec un total de 220 000 hommes répartis en 12 divisions d’infanterie et 1 division de cavalerie. Le QG de l’armée était situé à Smyrne. L’Armée d’Asie Mineure comprenait trois corps (I, II et III), sous le commandement du général de division Nikolaos Trikoupis (Ier corps à Kara Hisâr), du général de division Kimon Digenis (IIe corps à Gazligöl) et du général de division Petros Soumilas (IIIe corps à Eskişehir). Elle comprenait également une division de cavalerie indépendante et des commandements militaires de la taille d’un régiment plus petits, principalement pour la protection intérieure et les opérations anti-guérilla. Le front grec total s’étendait sur 713 km.

Chaque corps grec comptait quatre divisions. Le premier corps comprenait les 1re, 4e, 5e et 12e divisions. Le deuxième corps comprenait les 2e, 7e, 9e et 13e divisions. Le troisième corps comprenait les 3e, 10e, 11e et les divisions « indépendantes ». Chaque division grecque comptait de 2 à 4 régiments de trois bataillons et de 8 à 42 pièces d’artillerie (l’artillerie était répartie entre les divisions de première ligne et de réserve). Malgré leur forte puissance numérique, les Grecs manquaient cruellement d’artillerie lourde (seulement 40 pièces obsolètes existaient sur l’ensemble du front) et de cavalerie (une demi-compagnie par division).

Les forces turques étaient organisées sur le front occidental, sous le commandement de Mustafa Kemal Pacha, avec un total de 208 000 hommes répartis en 18 divisions d’infanterie et cinq divisions de cavalerie. Pour les besoins de l’offensive, le QG du front occidental était situé sur la colline de Koca Tepe, à environ 15 km au sud de Kara Hisâr, tout près des lignes de bataille. Le front occidental était composé de la Première armée sous le commandement de Mirliva Nureddin Pacha , également basée sur la colline de Koca Tepe, de la Deuxième armée sous le commandement de Mirliva Yakub Shevki Pacha (Subaşı) basée à Doğlat, du groupe de Kocaeli sous le commandement du colonel Halid Bey (Karsıalan) et du Ve corps de cavalerie sous le commandement de Mirliva Fahreddin Pacha (Altay) .

Pour les besoins de l’offensive, le commandement turc redistribua ses forces et renforça la Première Armée. Celle-ci était composée du Ier Corps (14e, 15e, 23e et 57e divisions d’infanterie), du IIe Corps (3e, 4e et 7e divisions d’infanterie) et du IVe Corps (5e, 8e, 11e et 12e divisions d’infanterie). La Deuxième Armée était composée du IIIe Corps (détachement Porsuk (régiment) et 41e division), du VIe Corps (16e et 17e divisions d’infanterie, plus une division de cavalerie provisoire), et des 1re et 61e divisions d’infanterie indépendantes. Le Groupe de Kocaeli comprenait la 18e division d’infanterie ainsi que des unités d’infanterie et de cavalerie supplémentaires. Le Ve Corps de cavalerie était composé des 1re, 2e et 14e divisions de cavalerie. Chaque division d’infanterie turque était composée d’un bataillon d’infanterie d’assaut, de trois régiments d’infanterie de trois bataillons et de 12 pièces d’artillerie, avec un effectif total moyen de 7 500 hommes.

Le plan turc prévoyait de lancer des attaques convergentes avec les 1re et 2e armées contre les positions grecques autour de Kara Hisâr. La 1re armée attaquerait vers le nord, sur les positions grecques au sud-ouest de Kara Hisâr, tenues par le corps A grec. Le 5e corps de cavalerie assisterait la 1re armée en s’infiltrant à travers les positions grecques moins bien défendues de la vallée de Kirka et en s’immisçant derrière les lignes de front grecques. La 2e armée attaquerait vers l’ouest, sur les positions grecques au nord de Kara Hisâr.

Le premier objectif était de couper les lignes ferroviaires Smyrne-Kara Hisâr et Kara Hisâr-Eskişehir, coupant ainsi les forces grecques de Kara Hisâr et de ses environs de Smyrne et du Corps C d’Eskişehir. Dans un deuxième temps, les 1re et 2e armées se réuniraient au sud de Kütahya, fermant ainsi un cercle autour des forces grecques de Kara Hisâr et les encerclant complètement.

Le haut commandement grec avait anticipé une offensive turque majeure, mais il était incertain de sa direction exacte. Les Grecs s’attendaient à ce que l’attaque turque se produise soit le long de la ligne ferroviaire Ankara-Eskişehir, soit le long de la ligne Konya-Kara Hisâr. À leur insu à l’époque, la voie ferrée d’Ankara, détruite par les Grecs à l’été 1921 lors du retrait après la bataille de Sakarya, n’était toujours pas rétablie et n’était pas opérationnelle. Après le retrait de Sakarya, les commandements des corps grecs furent initialement dissous et l’armée d’Asie Mineure fut organisée en deux groupes, le Nord et le Sud, chacun suffisamment puissant pour combattre indépendamment et repousser toute attaque turque. Après le remplacement du commandant de l’armée et l’arrivée du lieutenant-général Georgios Hatzianestis, la disposition grecque changea. Hatzianestis rétablit les trois commandements de corps. Les trois corps contrôlaient des parties du front, mais en substance, le corps B opérait comme une réserve générale, tandis que les corps I (autour de Kara Hisâr) et III (autour d’Eskisehir) étaient principalement déployés sur le front.

En cas d’offensive turque, le IIe Corps serait placé sous le commandement du secteur attaqué (soit le Ier Corps au sud, soit le IIIe Corps au nord). Hatzianestis, malgré des rapports indiquant le contraire, estimait que les lignes de front grecques étaient suffisamment solides pour résister à toute attaque turque suffisamment longtemps pour que le Corps B lance sa propre contre-attaque de flanc, sur les flancs des armées turques attaquantes.

Avant l’offensive turque, les services de renseignement grecs avaient révélé les préparatifs turcs, mais ils n’avaient pas correctement estimé l’ampleur des formations turques ni la date exacte de l’attaque. Lorsque l’offensive turque a débuté, les renforts grecs étaient encore en route vers le front.

L’attaque turque débuta dans la nuit du 25 au 26 août 1922, lorsque le Ve corps de cavalerie turc franchit la gorge de Kirka derrière les lignes grecques. La gorge était gardée par une compagnie de fusiliers grecs en patrouille, qui fut facilement débordée par la cavalerie turque en progression. La cavalerie turque coupa les lignes télégraphiques grecques et la ligne de chemin de fer (elles étaient toutes deux coupées à 18 heures le 26 août), entravant ainsi sérieusement les communications entre Smyrne et Kara Hisâr.

Le matin du 26 août, les Première et Deuxième armées turques attaquèrent simultanément. L’attaque de la Deuxième armée, après un puissant barrage d’artillerie, prit les Grecs par surprise et parvint à s’emparer de certaines positions de première ligne de la 5e division grecque (du Ier corps grec). Les nouvelles attaques turques eurent peu de succès. Après avoir été renforcée, la 5e division grecque lança des contre-attaques limitées et rétablit son front initial. La Deuxième armée attaqua également les positions du IIIe corps, maintenant ses forces immobilisées, l’empêchant ainsi de renforcer le IIe corps.