4 octobre 1636 : bataille de Wittstock (guerre de Trente Ans).

La bataille de Wittstock a eu lieu au cours de la guerre de Trente Ans à proximité de la ville de Wittstock, le et a opposé une armée suédoise aux forces alliées du Saint-Empire romain germanique et de l’électorat de Saxe.

Le Saint-Empire et ses alliés catholiques disputent la domination de l’Allemagne du nord aux Suédois. La principale armée impériale observe l’armée suédoise depuis l’autre côté de l’Elbe tandis qu’une autre armée occupe le Brandebourg. Le général suédois Johan Banér fait traverser l’Elbe à ses troupes au moyen d’une marche surprise et intercepte ses adversaires sur une colline boisée un peu au sud de Wittstock. Les deux armées sont à peu près égales en nombre mais au moins un tiers de l’Armée impériale est composée de recrues saxonnes inexpérimentées. L’artillerie suédoise est également beaucoup plus puissante, ce qui conduit les Impériaux à adopter une position défensive.

Les Impériaux décident d’attendre les Suédois sur une série de collines sablonneuses, le Scharfenberg. De plus, une partie des lignes impériales est défendue par une série de six fossés ainsi qu’un mur de chariots. Leurs commandants s’attendent à ce que les Suédois apparaissent dans les prairies devant eux mais, à la place, l’armée suédoise a contourné le flanc gauche ennemi en se déplaçant derrière des collines. Les Impériaux sont alors forcés de redéployer leurs lignes pour mettre en place un nouveau front.

La bataille commence par des escarmouches entre petits détachements chargés de sécuriser les collines. Les Suédois ont des difficultés à envoyer leurs renforts à travers un sol marécageux, aussi les Impériaux ont-ils le temps de reformer correctement leurs lignes de bataille. Banér a envoyé un quart de ses forces, sous le commandement de l’Écossais James King, faire un long détour jusqu’au flanc droit adverse. Ces troupes arrivent juste avant que le reste de l’armée de Banér ne soit débordé par les Impériaux et la cavalerie de King effectue une percée à travers une rangée de 1 000 mousquetaires avant de tomber sur l’arrière des Impériaux. Désormais attaqués sur deux fronts, ceux-ci, qui ont perdu toute leur artillerie, se retirent en profitant de l’obscurité.

C’est une victoire majeure pour les Suédois, deux ans après leur défaite à la bataille de Nördlingen. La bataille n’est cependant pas décisive, car le Brandebourg ne rejoint pas le camp suédois et une tentative de mettre le siège devant Leipzig doit être abandonnée à la suite de l’arrivée d’une armée impériale de renforts, supérieure en nombre et dirigée par Matthias Gallas.

Johan Banér

Il est né au château de Djursholm. Il se distingue dans la carrière des armes au service du roi de Suède pendant les guerres menées en Russie et en Pologne. C’est déjà un officier supérieur, lorsque Gustave-Adolphe débarque en terre allemande en 1630 et occupe la Poméranie. Banér participe à toute la campagne du nord de l’Allemagne ainsi qu’à la première bataille de Breitenfeld en 1631, où il commande l’aile droite de la cavalerie suédoise. Il est présent à la prise d’Augsbourg et à la prise de Munich et rend de fiers services à la bataille de Rain am Lech et à celle de Donauwörth.

Banér est blessé au cours de l’attaque ratée du campement de Albrecht von Wallenstein à la Bataille d’Alte Veste ; peu de temps après, alors que Gustave-Adolphe avance vers Lützen, il est envoyé vers l’ouest où il affronte le général impérial Johann von Aldringen. Deux ans plus tard, il est nommé maréchal et pénètre en Bohême à la tête d’un millier d’hommes et se dirige vers Prague, en liaison avec les troupes saxonnes. Cependant l’écrasement des troupes du prince de Saxe-Weimar à la bataille de Nördlingen en 1634, par les armées impériale et espagnole, l’empêche de poursuivre une campagne victorieuse.

À la suite de ces événements, la signature de la Paix de Prague place l’armée suédoise dans une position difficile dont elle ne peut sortir que grâce aux victoires remportées par les troupes réunies de Banér, du maréchal von Wrangel et de Lennart Torstenson, à Kyritz puis à Wittstock () : la Suède peut alors restaurer son influence politique et militaire en Allemagne centrale. Toutefois les trois armées sont, même réunies, en nette infériorité numérique par rapport à l’adversaire qu’elles viennent de défaire. Après avoir évacué dans de grandes difficultés les positions retranchées qu’elles occupaient à Torgau, elles doivent se retirer au-delà de l’Oder, en Poméranie suédoise.

Toutefois, en 1639 il sillonne à nouveau l’Allemagne septentrionale, bat les Saxons à la bataille de Chemnitz et envahit la Bohême. Il passe ses quartiers d’hiver en 1640-1641 à l’ouest de l’Allemagne. Son dernier succès consiste en un audacieux coup-de-main sur le Danube. Levant le camp au milieu de l’hiver – ce qui était exceptionnel à cette époque – il rejoint les troupes françaises de Guébriant et surprend la défense de Ratisbonne où était réunie la Diète d’Empire. Seule une débâcle soudaine des glaces sur le fleuve empêche la prise de la ville. Banér doit faire retraite vers Halberstadt, fort dépité. C’est là, le , qu’il meurt non sans avoir désigné Lennart Torstenson comme successeur.

Il fut très regretté de ses soldats qui emmenèrent sa dépouille vers le camp de Wolfenbüttel. Banér avait été considéré comme le meilleur des généraux de Gustave-Adolphe et même l’empereur lui avait fait des offres alléchantes pour l’engager à son service – ce qu’il refusa. Son fils fut élevé à la dignité de comte.

4 octobre 1890 : mise en chantier du premier sous-marin de combat de la Marine française (Toulon).

Le sous-marin Gustave Zédé est un bateau d’attaque torpilleur garde-côtes lancé en 1893, d’une longueur de 48,5 m pour un diamètre de 3,2 m et déplaçant 226 tonnes pour une autonomie de 14 heures. La construction est ordonnée le 4 octobre 1890. Mis en chantier à Toulon l’année suivante et initialement nommé Sirène, il est rebaptisé Gustave Zédé le 1er, pour honorer la mémoire du père du sous-marin, qui vient de décéder au cours d’une expérience de laboratoire.

Mis à flot le 1er juin 1893, il entre en service le 1er mai 1900 après une longue série d’essais.

Sa coque unique, en bronze « Roma », est censée mieux résister que l’acier puisque le matériau est plus souple, mais sa tenue en plongée est médiocre et une paire de barres centrales, ainsi qu’une barre avant, lui sont ajoutées à la suite de ses premiers essais en 1894. Dès lors, il est parfaitement stable et effectue plus de deux mille plongées sans incident.

Il est équipé d’un moteur électrique de 750 ch qui est censé lui permettre d’atteindre les 15 nœuds (soit 27,5 km/h environ). Cette vitesse ne sera jamais atteinte. Il établira sa vitesse maximale en 1905 avec 12,7 nœuds (soit 23,5 km/h).

Il sera équipé en 1897 d’un Tube lance-torpilles et réussira une série de lancements en 1898 contre le cuirassé Magenta, alors au mouillage aux Salins d’Hyères.

DATES :

- En , il débute ses essais.

- En 1897, il est équipé d’un tube lance-torpilles et à la capacité de recevoir 4 torpilles.

- En , il effectue un exercice d’attaque sur le Magenta aux Salins-d’Hyères.

- En , en rade de Toulon, le Président de la République Émile Loubet effectue une plongée à son bord avec le ministre des Affaires étrangères à l’occasion d’une fête navale franco-italienne.

- En , il réussit à torpiller le cuirassé Charles Martel.

- Le à 13 h 30, il s’échoue en sortant du port de Porquerolles. Il regagnera Toulon sans dégât.

- En 1905, il atteint une vitesse maximale de 12,7 nœuds.

- Le , il est rayé des listes de la flotte et sa coque aurait été vendue pour démolition à monsieur Bénédic le à Toulon.

Gustave Alexandre Zédé est né à Paris le . Il est le fils de Pierre-Amédée Zédé. Il est deuxième au concours d’entrée à l’école polytechnique le 1er. Élève à l’école d’application du Génie maritime le 1er , sous-ingénieur de troisième classe le 1er , sous-ingénieur de deuxième classe le 1er puis sous-ingénieur de première classe le , à la direction des constructions navales du deuxième arrondissement maritime à Brest, sous la direction de Joseph Fauveau.

Gustave Alexandre Zédé est né à Paris le . Il est le fils de Pierre-Amédée Zédé. Il est deuxième au concours d’entrée à l’école polytechnique le 1er. Élève à l’école d’application du Génie maritime le 1er , sous-ingénieur de troisième classe le 1er , sous-ingénieur de deuxième classe le 1er puis sous-ingénieur de première classe le , à la direction des constructions navales du deuxième arrondissement maritime à Brest, sous la direction de Joseph Fauveau.

Ingénieur de deuxième classe le , il est chef du premier bureau, constructions navales, à la quatrième direction du matériel, dirigé par Dupuy de Lôme. Il est membre adjoint du comité de l’artillerie de la marine et des colonies, depuis sa création le . Il est fait officier de la Légion d’honneur en 1866. Ingénieur de première classe le 1er il est blessé lors d’une expérience de torpille en 1879. Il est nommé le 1er , directeur des constructions navales. Il fut administrateur de la Société des forges et chantiers de la Méditerranée en 1890.

Il meurt le et est inhumé au cimetière du Montparnasse (division 1).

4 octobre 1909 : naissance du vice-amiral Pierre Ponchardier, Compagnon de la Libération.

Pierre Ponchardier est né le 4 octobre 1909 à Saint-Etienne (Loire) dans une famille d’industriels.

Pierre Ponchardier est né le 4 octobre 1909 à Saint-Etienne (Loire) dans une famille d’industriels.

Il entre à l’Ecole Navale le 1er octobre 1927. A sa sortie de l’Ecole, il est attiré d’abord par les sous-marins, puis par l’aviation embarquée.

Lieutenant de vaisseau en 1937, il sert dans l’aéronavale comme chef d’escadrille.

A la fin de la campagne de France, il refuse la défaite et, depuis Bordeaux où son unité s’est repliée, s’embarque avec trente de ses pilotes sur un bateau à destination du Maroc.

De retour en métropole en 1941, il commande l’escadrille 1 B et, clandestinement, prend la relève du capitaine de frégate Nomy dans l’organisation de résistance que celui-ci, compromis, doit quitter en s’envolant pour l’Angleterre.

Avec son frère, Dominique Ponchardier, il met sur pied à la fin de l’année 1942 le réseau de renseignements « Sosies ». Bientôt cette organisation couvre la France entière ; Dominique s’occupant de la zone nord et Pierre de la zone sud ; les deux frères rivalisent d’énergie et d’efficacité.

Chef de la partie maritime de ce réseau de renseignements (toutes les côtes de France), le capitaine de corvette Pierre Ponchardier (alias Paul Pierret, Geneviève, Sosie Senior), fournit à partir de janvier 1943 des renseignements hebdomadaires et des documents d’une valeur capitale pour les Alliés (mouvements maritimes sur toutes les côtes de France, abris de sous-marins, ravitaillement en pétrole des sous-marins allemands, photos des défenses des ports, photos du sous-marin de poche, etc.).

A son actif on relève également plus de trente passages de frontière ainsi que la suppression directe de plusieurs membres de la Gestapo. En outre, Pierre Ponchardier a sauvé de nombreux condamnés en les récupérant, les abritant et les convoyant en sécurité.

Recherché sous ses différentes identités et formellement trahi, ainsi que les siens en janvier 1944, il ne cesse pas son service, l’améliorant même de semaines en semaines.

Chargé avec son frère, en août 1944, de reconstituer un réseau en Alsace-Lorraine, les deux hommes font le coup de feu dans tous les endroits sur leur route où le maquis se bat contre les Allemands. Arrêtés au-dessous de Belfort par des éléments en retraite de l’armée allemande, ils réussissent à s’évader dans la nuit du 7 au 8 septembre 1944, bousculant les sentinelles chargées de les garder.

Après la défaite de l’Allemagne, Pierre Ponchardier est choisi par le chef de l’aéronautique navale française, le contre-amiral Nomy, pour constituer et instruire le Commando Parachutiste d’Extrême-Orient qui doit combattre en Indochine (1945-1946).

En 1946, Pierre Ponchardier est promu au grade de capitaine de frégate ; il commande le Groupe de commandos parachutistes de l’Aéronavale puis le Commandant Robert Giraud en Extrême-Orient (1947-1948).

Adjoint au commandement de la Marine sur le Mékong (1948-1950), il est attaché naval du Général commandant les forces armées en Extrême-Orient (1950-1952).

Auditeur au collège de défense N.A.T.O. (1953-1954), il prend ensuite le commandement du porte-avions La Fayette.

A la tête de la Demi-Brigade de Fusiliers Marins en Algérie en 1956, le commandant Ponchardier est, l’année suivante, nommé Major général du port de Toulon.

En 1957-1958, il reçoit ses étoiles de contre-amiral et commande l’Aéronautique navale en Méditerranée avant d’être nommé sous-chef d’Etat-major général de la Marine en 1958.

Promu vice-amiral en mars 1960, il occupe dès lors les fonctions de commandant de la zone maritime d’Atlantique sud et de commandant désigné de la base de Dakar.

Le vice-amiral Pierre Ponchardier est décédé le 27 janvier 1961 dans un accident d’avion sur l’aérodrome de Tambacounda (Sénégal). Les obsèques ont eu lieu à Dakar et l’inhumation à Villefranche-sur-mer.

• Grand Officier de la Légion d’Honneur

• Compagnon de la Libération – décret du 20 janvier 1946

• Croix de Guerre 39/45

• Croix de Guerre des TOE (18 citations)

• Croix de la Valeur Militaire

• Médaille de la Résistance

• Médaille des Evadés

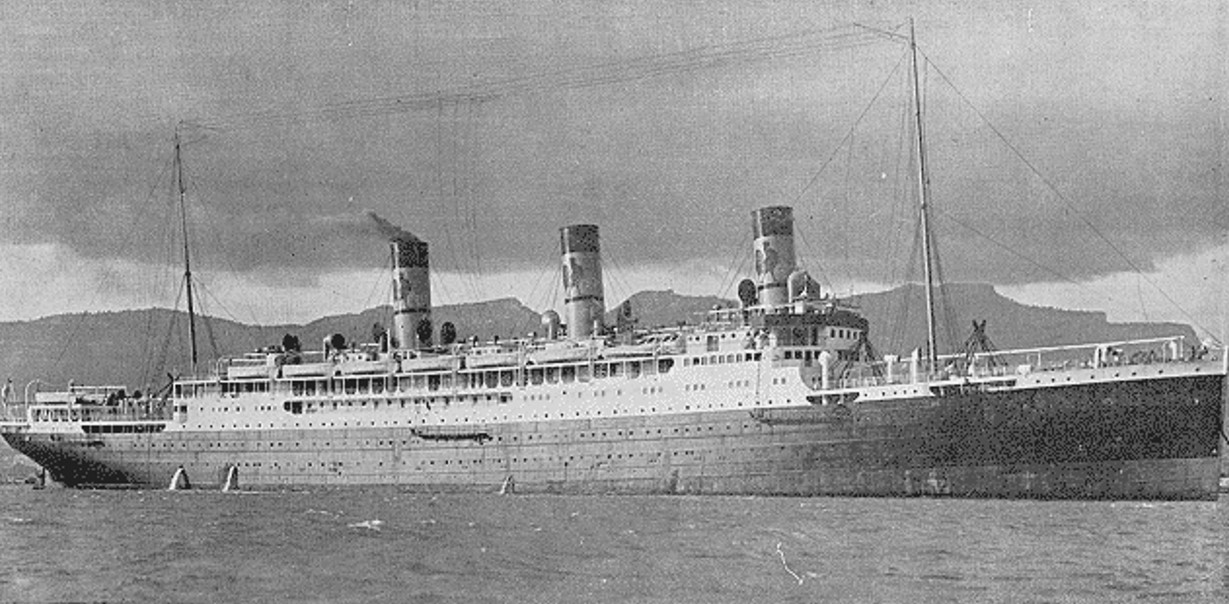

4 octobre 1916 : torpillage du croiseur auxiliaire de 1er rang Gallia (Sardaigne – Italie).

En 1915, comme beaucoup d’autres bâtiments, il est réquisitionné pour assurer le transport de troupes. Il est transformé en croiseur auxiliaire, et navigue pour l’armée d’Orient en Méditerranée.

Le , le convoyeur le Guichen n’ayant pu l’attendre à la suite d’un incident, il part seul de Toulon vers Salonique (Grèce), avec à son bord environ 2050 personnes (Près de 1 500 soldats français des 235e régiment d’infanterie, 55e, 59e, 113e régiments d’infanterie territoriale, 15e escadron du train des équipages militaires, permissionnaires au retour, environ 400 soldats serbes et 50 marins) et 180 mulets.

Le 4 octobre, un message parvient au Gallia, le prévenant de la présence d’un sous-marin ennemi venant des Baléares et se dirigeant vers la mer Adriatique. Le lieutenant de vaisseau Kerboul, commandant du navire, fait aussitôt modifier la route pour éviter la rencontre. Le Gallia se trouve entre les côtes de Sardaigne et la Tunisie, lorsqu’une torpille vient le toucher par le travers de la cale avant, chargée de munitions. L’explosion est considérable et le navire coule en moins de quinze minutes. La torpille avait été lancée par le sous-marin allemand U-35, commandé par le Kapitän-Leutnant Lothar von Arnauld de La Perière.

Le 5 octobre vers midi le Châteaurenault aperçoit des rescapés ; il réussit à recueillir près de 600 personnes pour les transporter à Bizerte (Tunisie). Le Châteaurenault transportait des Russes et des Serbes.

Quelques chaloupes conduites par l’enseigne de vaisseau Le Courtois du Manoir, officier en second du Gallia ont pu regagner la côte italienne sur l’île d’Antiocco le 6 octobre, Emmenés sur la « Normandie », ces rescapés ont aussi rejoint Bizerte, le 7 octobre.

Le croiseur auxiliaire sera cité à l’ordre de l’armée dans le Journal officiel du 5 décembre 1919 avec le texte suivant : « Le croiseur auxiliaire Gallia : torpillé le 4 octobre 1916 par un sous-marin ennemi, au large de San-Pietro (Sardaigne), alors qu’il transportait des troupes. Tous à bord ont donné le plus bel exemple de courage, de sang-froid et de discipline. ». Jean Le Courtois du Manoir (1894-1974), commandant en second du paquebot Gallia, rescapé du naufrage, est l’auteur du rapport qui a permis de déterminer les circonstances du torpillage du transport des troupes et de leur sauvetage.

—

Lire l’article de Camille Harlé-Vargas sur « Von Arnaud de la Perière, un as des U-Boote de la Grande Guerre »

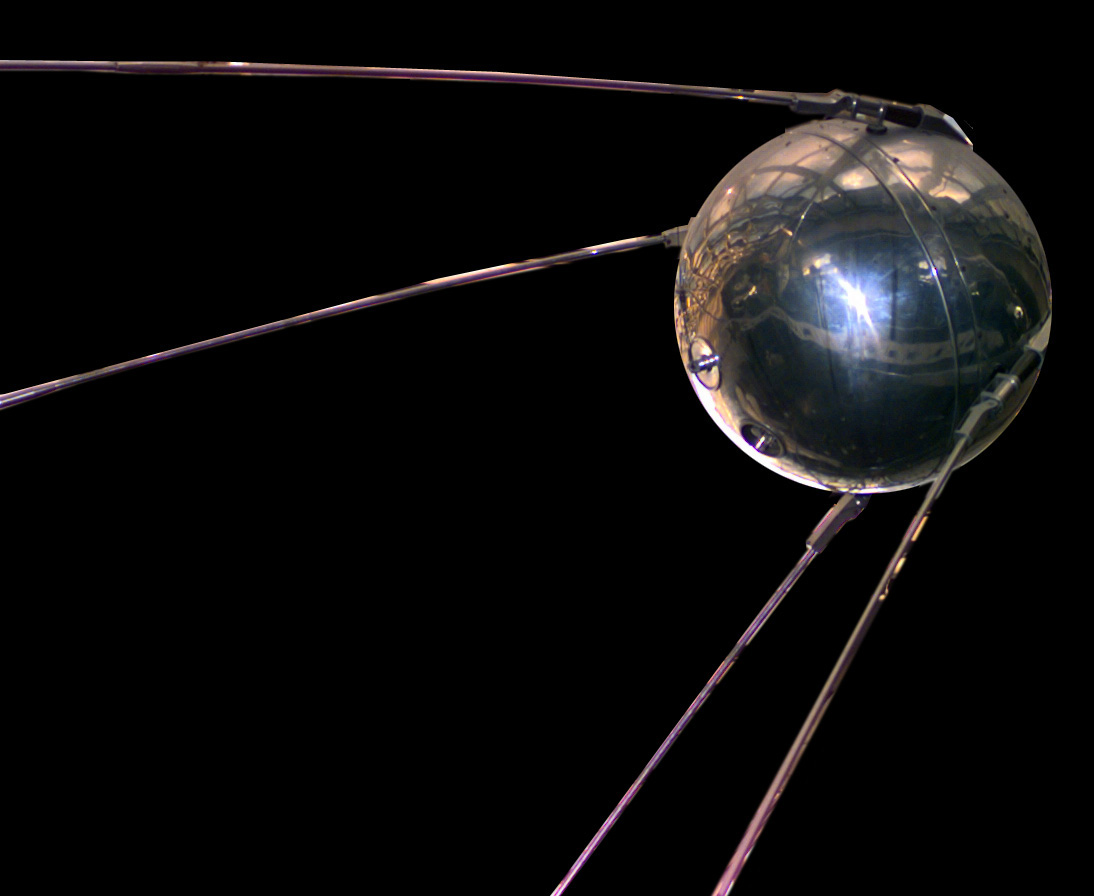

4 octobre 1957 : lancement de Spoutnik 1 (Baïkonour – Kazakhstan).

Spoutnik 1 est le premier satellite artificiel de la Terre. Cet engin spatial soviétique, premier de la série de satellites Spoutnik, est lancé le depuis le cosmodrome de Baïkonour par un lanceur R-7 Semiorka, un missile balistique intercontinental développé par l’OKB-1. Le responsable du projet, Sergueï Korolev, fasciné par les perspectives spatiales ouvertes par les fusées, réussi à persuader ses commanditaires militaires d’utiliser le missile balistique comme lanceur de satellites.

Pour développer un missile balistique intercontinental, les ingénieurs de Korolev conçoivent une fusée de grande taille, les bombes nucléaires soviétiques n’étant pas aussi miniaturisées que leurs homologues américaines. La capacité du lanceur permet de placer d’emblée un satellite de relativement grande taille en orbite. Spoutnik 1 est une sphère métallique de 58 cm de diamètre et d’une masse de 83,6 kg qui transmet par radio des indications sur la température et la pression à bord. Spoutnik 1 fonctionne pendant environ trois semaines, émettant des signaux radio jusqu’à ce que ses batteries soient épuisées. Il rentre finalement dans l’atmosphère terrestre et se désintègre lors de sa rentrée le 4 janvier 1958.

Dans le contexte de la guerre froide, le succès du satellite surprend les États-Unis et déclenche une période de peur du public envers le bloc de l’Ouest, appelée crise du Spoutnik. Ce lancement marque également le début d’une période historique, appelée ère spatiale, ainsi que la course à l’espace : dès l’année suivante, 28 tentatives de lancement.

4 octobre 1958 : acte de naissance de la Ve République française.

Elle succède à la Quatrième République, qui avait été instaurée en 1946. Elle marque une rupture par rapport à la tradition parlementaire de la République française dans la volonté de renforcer le rôle du pouvoir exécutif. Elle est régie par la Constitution du , approuvée à une très large majorité par voie référendaire le précédent. Elle est mise en place par Charles de Gaulle, qui en est élu premier président.

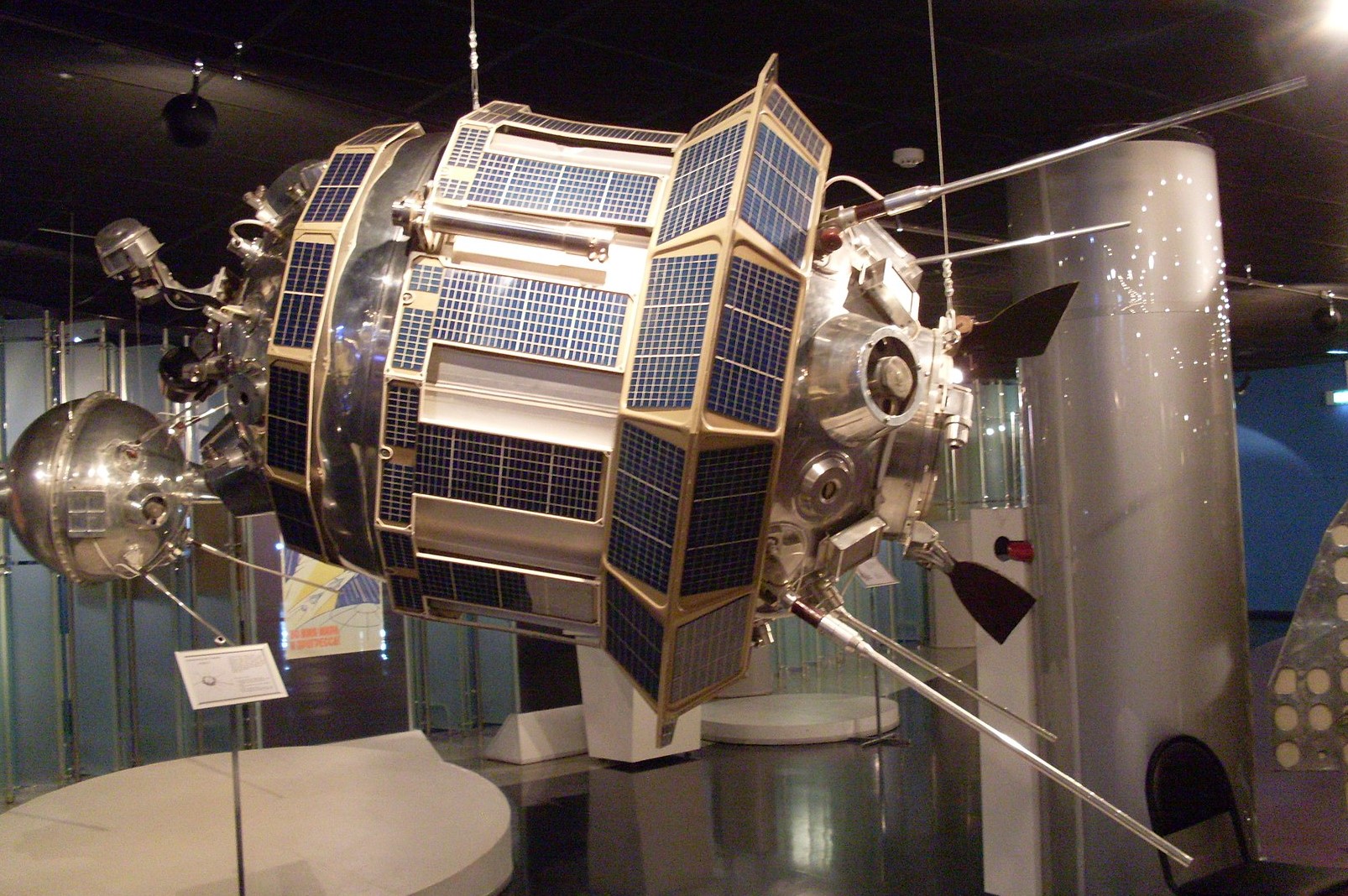

4 octobre 1959 : lancement de Lunik 3 (Baïkonour – Kazakhstan).

Luna 3 (appelée aussi Lunik 3 ou Objet 00021) fut le premier engin spatial à transmettre des photographies de la face cachée de la Lune.

La sonde automatique ne retransmit que des clichés de mauvaise qualité, mais par traitement informatique on parvint à produire à partir de ceux-ci le premier atlas de la face cachée. Très accidentée, celle-ci s’avérait fort différente de la face visible. On y distingue seulement deux régions sombres baptisées Mare Moscoviense (Mer de Moscovie) et Mare Desiderii (Mer des rêves). À la suite d’autres observations, on s’aperçut que Mare Desiderii était en fait constituée d’une mer plus petite, Mare Ingenii (Mer de l’ingéniosité) et de plusieurs autres cratères.

4 octobre 1993 : fin de la bataille de Mogadiscio (Somalie).

L’opération Gothic Serpent est un échec militaire américain que Ridley Scott et Hollywood (La chute du faucon noir) ont métamorphosé en un film rendant beaucoup plus hommage à l’héroïsme (certes réel) des soldats US qu’à leur capacité à maîtriser la violence au cours de ce combat au cœur de la population. Dans des conditions similaires, trois mois plus tôt et au même endroit, le sous groupement tactique du colonel de Saqui de Sannes (opération ORYX) ne déplore que deux blessés. Tout en interdisant de tirer à l’arme lourde et de riposter aveuglément aux tirs qu’essuient ses hommes, le colonel français prend l’ascendant sur les hommes d’Aïdid qui constatent à la fois la précision meurtrière et le sang-froid du détachement.

4 octobre 2001 : un vol commercial détruit par un missile (Mer noire).

Un Tupolev 154 de la Siberian Airlines en provenance de Tel Aviv est percuté par un missile S200 ukrainien au-dessus de la mer Noire. 78 morts. Au début de l’enquête, la thèse de l’attentat est privilégiée (proximité des attentats du World Trade Center) mais des billes d’aciers provenant du S200 sont retrouvées dans le fuselage de l’épave et attestent d’une erreur de tir lors de manœuvres ukrainiennes.

L’avion, un Tupolev Tu-154 de fabrication soviétique, emportait 66 passagers et 12 membres d’équipage. La plupart des passagers étaient des Israéliens partis rendre visite à des proches en Russie. Aucun ne survécut.

Le lieu de l’écrasement se situe à environ 190 km à l’ouest-sud-ouest de la station balnéaire de la mer Noire de Sotchi et à 140 km au nord de la ville côtière turque de Fatsa ainsi qu’à 350 km au sud-sud-est de Théodosie en Crimée. L’Ukraine a finalement admis que la catastrophe avait probablement été causée par un missile égaré tiré par ses forces armées. L’Ukraine paya 15 millions de dollars de dédommagements aux parents des 78 victimes (soit 200 000 dollars par victime), mais n’a pas indemnisé la compagnie aérienne.

4 octobre 2013 : mort à 102 ans du général vietnamien Võ Nguyên Giáp.

Võ Nguyên Giáp, né le à An Xá (actuel Viêt Nam), alors en Annam (Indochine française), et mort le à Hanoï, à l’âge de 102 ans, est un général et homme politique vietnamien. Chef de l’Armée populaire vietnamienne pendant la guerre d’Indochine, il est connu pour être le vainqueur de la bataille de Diên Biên Phu (1954), qui a sonné la défaite et le départ des Français d’Indochine. Il est le ministre de la défense du Viêt Nam du Nord durant la guerre du Viêt Nam, qui voit la défaite des États-Unis et la conquête du Viêt Nam du Sud par le Nord. Le général Võ Nguyên Giáp est entré dans l’histoire militaire et les études militaires et stratégiques de son vivant, admiré par ses amis et ennemis, dont le général français Raoul Salan et le général américain William Westmoreland. « Général autodidacte », selon ses propres termes, il n’a suivi aucun cours d’une quelconque académie militaire.

Né en 1911 à An Xá, dans la province de Quảng Bình, Võ Nguyên Giáp est un fils d’un mandarin pauvre et nationaliste. À l’école maternelle, il apprend quelques rudiments de français. En 1924, il fréquente la prestigieuse école Quốc Học à Hué (Ngô Đình Diệm et Hô Chi Minh y ont été élèves). C’est là que commence son apprentissage politique. Dès l’âge de 14 ans, il commence à militer contre la présence française. Il est expulsé de l’école à la suite de l’échec d’un mouvement de protestation contre l’interdiction des menées nationalistes. Il est ensuite élève du lycée français Albert-Sarraut à Hanoï pour y préparer le baccalauréat puis enseigne l’Histoire dans une école privée de la capitale.

De 1930 à 1932, il est emprisonné à la prison de Lao Bảo, où il rencontre Nguyễn Thị Quang Thái, qu’il épousera en 1939 et qui lui donnera une fille. De 1933 à 1938, il poursuit des études d’histoire, de droit et d’économie à l’université de l’Indochine à Hanoï où il obtient sa licence en droit et en histoire. Le poète réunionnais Raphaël Barquissau est son professeur. En 1937, Giáp devient lui-même professeur d’histoire à l’école Thang-Long à Hanoï et adhère au Parti communiste vietnamien. C’est un admirateur de Bonaparte — dont il étudie les campagnes et les tactiques, en particulier « l’effet de surprise » —, à tel point que ses élèves le surnomment « le général » ou « Napoléon ».

En septembre 1939, il fuit en Chine à la déclaration de guerre qui voit l’interdiction du Parti communiste indochinois lié à l’Union soviétique, qui a signé le 23 août 1939 le pacte de non agression avec l’Allemagne. Marxiste convaincu, il voue une véritable haine au capitalisme, qu’il rend en particulier responsable des décès de sa première épouse, morte dans une prison française en 1941 et de sa belle-sœur Nguyén-Thi-Minh-Khaï, arrêtée à la suite de « la révolution d’ » et guillotinée à Saïgon par l’Administration coloniale française. Il prend part au Congrès de Tsin-Ti qui voit la fondation du Việt-minh puis est chargé par Hô Chi Minh de l’organisation de la guérilla contre les Japonais en Indochine. En 1944, il fonde l’Armée populaire vietnamienne (APV). Il étudie les luttes de partisans en Chine et en URSS ainsi que les théories de Carl von Clausewitz. Après le coup de force des Japonais du , il profite de la disparition de l’administration française pour intensifier le recrutement de membres du Viêt-minh. À partir de ce moment, il reçoit l’aide technique de conseillers militaires allemands puis chinois.

Le , le général Salan, commandant des forces françaises de l’Indochine du Nord, reçoit à sa demande, à Hanoï, Võ Nguyên Giáp qu’il ne connaît pas directement. Il vient discuter des conditions d’application, sous l’aspect militaire, de la convention franco-vietnamienne signée le précédent. Ces discussions conduisent, le , à la signature d’un accord entre le général Salan et Võ Nguyên Giáp. Les deux hommes se revoient le au matin, quand Nguyên Giáp se rend au domicile du général Salan pour offrir à son épouse un petit paravent laqué (leur fille Dominique étant née trois semaines plus tôt), et, le soir, lors d’un dîner avec Hồ Chí Minh, dîner au cours duquel les différends relatifs à l’application des Accords de mars apparaissent au grand jour.

Au cours de la conférence préparatoire de Đà Lạt, du au , le général Salan a pour principal interlocuteur Võ Nguyên Giáp avec lequel il noue des relations personnelles au cours des soirées suivant les séances officielles. Giáp aurait été alors jusqu’à offrir à Salan le commandement des troupes de la République démocratique du Viêt Nam.

Giáp retrouve Salan à Hanoï le suivant, au cours d’un dîner informel, avant d’accompagner Hồ Chí Minh à la conférence de Fontainebleau avec Phạm Văn Đồng, le diplomate, resté alors à Paris. Quand le général Salan revient en Indochine le , c’est la guerre. Jusqu’à son retour en métropole le , il trouve face à lui un adversaire implacable en la personne du généralissime Võ Nguyên Giáp, d’autant plus impitoyable que son père est mort en 1947, torturé par les Français. En son nom, un diplomate vietnamien viendra saluer au Val de Grâce en la dépouille du général Salan, devenu en 1961 le chef de l’OAS.

Võ Nguyên Giáp devient ministre, chargé des forces de sécurité du premier gouvernement Hồ Chí Minh, et, à ce titre, organise des « purges », dont sera victime en 1951 le général Nguyễn Bình. En 1946, il est nommé ministre de la Défense nationale de la République démocratique du Viêt Nam. C’est lui qui dirige les actions militaires contre les Français. Il est notamment le vainqueur de la bataille de Diên Biên Phu (), qui entraîne la signature, le 20 , les accords de Genève qui instaurent une partition du pays le long du 17e parallèle et à l’issue desquels la France quitte la partie Nord du Viêt Nam en octobre-novembre 1954 et qui restera plus longtemps au Sud Viêt Nam, jusqu’en avril 1956.

En 1960, les combats recommencent au Sud. Une insurrection communiste (les communistes sud-vietnamiens étant appelés en abrégé Viêt Cong) contre le gouvernement pro-occidental de Saïgon va se développer et bientôt être soutenue et armée par le Viêt Nam du Nord. Giáp va y jouer un rôle déterminant. Il dirige les opérations de l’ensemble de la guerre durant quinze ans et forcera les Américains à quitter le sud du pays. Il obtient la victoire finale en 1975 à la suite de la « campagne Hô Chi Minh » durant laquelle il lance ses célèbres mots d’ordre aux soldats communistes : « rapidité, audace et victoire sûre ». Le , ses troupes entrent à Saïgon.

Giáp, grâce à ses manœuvres souvent anticonformistes, a la réputation de n’avoir jamais connu la défaite. Il faut distinguer ici la légende de la réalité : en 1951 il a été battu à plusieurs reprises par le général de Lattre de Tassigny, d’abord à la bataille de Vĩnh Yên (), puis à celles de Dong Trieu, Mao Khé (), Ninh Binh (), du Day () et de Nghia Lo ().

En 1976, il participe à la réunification du Viêt Nam et devient vice-Premier ministre du gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam mais il perd le commandement des forces armées. Il démissionne du poste de ministre de la Défense en 1980. En 1982, il n’est pas réélu au bureau politique du Parti communiste vietnamien (PCV), en raison d’accusations sur son tropisme pro-chinois, de son doute sur l’intérêt de l’invasion du Cambodge et de son souhait de réformes économiques. Cependant, il reste vice-Premier ministre jusqu’en 1991 et il est réhabilité lors du 6e congrès du PCV. Võ Nguyên Giáp vit retiré à Hanoï mais il s’exprime régulièrement sur l’évolution politique de son pays. On lui attribue ainsi des lettres critiquant la corruption et certains projets industriels jugés dangereux pour la sécurité du Vietnam, notamment s’ils sont pro-chinois. Il est célébré en 2004, pour le cinquantenaire de la bataille de Diên Biên Phu ; également, en 2005 pour l’anniversaire de la chute de Saïgon et en 2011 pour ses cent ans.

Võ Nguyên Giáp meurt le à l’âge de 102 ans.