5 août 642 : bataille de Maserfield.

La bataille de Maserfield se déroule le et oppose les rois anglo-saxons Oswald de Northumbrie et Penda de Mercie, ce dernier étant allié aux Gallois du Powys. L’affrontement se solde par la défaite d’Oswald, qui laisse la vie sur le champ de bataille. La Northumbrie se sépare à nouveau entre Bernicie et Deira, tandis que la puissance de Penda en sort renforcée. Le nom de Maserfelth figure dans l’Histoire ecclésiastique du peuple anglais de Bède le Vénérable. Les sources galloises que sont l’Historia Brittonum et les Annales Cambriae lui donnent le nom de Maes Cogwy ou Cocboy. Ce lieu est traditionnellement identifié à la ville d’Oswestry, dans le Shropshire, mais des doutes subsistent à ce sujet.

Depuis la mort de l’oncle d’Oswald, le chrétien Edwin de Northumbrie, à Hatfield Chase en 633, les Merciens de Penda, souverain païen, sont un obstacle à la puissance de la Northumbrie sur les territoires du Sud. Oswald remporte en 634 la bataille de Heavenfield sur les Gallois de Cadwallon ap Cadfan (allié de Penda à Hatfield Chase), rétablissant de ce fait l’hégémonie northumbrienne sur la Grande-Bretagne. Penda a peut-être reconnu son autorité, mais les relations entre les deux royaumes restent apparemment tendues.

Les raisons qui ont mené à la bataille de Maserfield ne sont pas connues. Un siècle plus tard, Bède le Vénérable décrit Oswald comme une figure sainte dans son Histoire ecclésiastique du peuple anglais, et se contente d’indiquer qu’il est mort en défendant son royaume. Le désir de Bède de présenter Oswald sous un jour favorable le conduit vraisemblablement à passer sous silence l’agressivité de ce roi. Si l’identification traditionnelle de Maserfelth avec Oswestry, dans le Shropshire, est exacte, cela implique qu’il se trouvait en territoire mercien, et donc sur l’offensive.

La bataille se solde par une défaite northumbrienne. D’après Bède, Oswald meurt en priant pour l’âme de ses soldats. Sa dépouille est découpée en morceaux, puis ses bras et sa tête sont fichés sur des piques. Étant mort en affrontant les païens, Oswald est considéré comme un martyr et un culte se développe autour de sa personne. Bède rapporte plusieurs miracles censés avoir lieu autour des ossements d’Oswald et du lieu de sa mort. Le frère d’Oswald, Oswiu, rapporte les restes de son frère en Northumbrie dans l’année qui suit la bataille.

Il semble qu’Eowa, frère de Penda, lui aussi roi de Mercie, fut tué durant cette même bataille. Il se pourrait qu’Eowa se soit allié avec Oswald. Il a été suggéré qu’Eowa fut le roi dominant des Merciens, contrôlant les territoires nord de Mercie, pendant que Penda aurait contrôlé les territoires sud. Étant donné que les sources (Historia Brittonum) indiquent que Penda aurait régné pendant 10 ans (Bède indiquant 22 ans, de 633 à 655), cela pourrait indiquer que son règne soit daté comme débutant avec la victoire de la bataille de Maserfield, ce qui n’a de sens que si la mort d’Eowa fit disparaître un rival important de Penda, lui permettant de consolider sa suprématie sur la Mercie.

Selon Stenton, la bataille de Maserfield donna à Penda le statut de « meilleur roi en Angleterre » (« the most formidable king in England »). Il garda ce statut jusqu’à sa mort en 655 lors de la bataille de Winwaed.

5 août 910 : bataille de Tettenhall.

La bataille de Tettenhall, parfois appelée bataille de Wednesfield, se déroule le près de la ville de Wolverhampton, dans les Midlands. Elle oppose les forces du Wessex et de la Mercie à une armée de Vikings northumbriens. Les Anglo-Saxons remportent une victoire nette sur les Vikings, dont les meneurs sont tous tués. Le récit le plus détaillé de l’affrontement figure dans le Chronicon d’Æthelweard, une traduction latine de la Chronique anglo-saxonne.

Au début du Xe siècle, une bonne partie du nord-est de l’Angleterre est contrôlée par les Danois, notamment l’ancien royaume de Northumbrie, transformé en royaume viking avec Jórvík (York) pour capitale. Le roi du Wessex Alfred le Grand est parvenu à juguler les offensives danoises vers le centre de l’Angleterre, permettant à son fils Édouard de lancer des offensives contre les envahisseurs. En 909, Édouard et son allié, le comte Æthelred de Mercie, entreprennent une campagne de cinq semaines dans l’ancien royaume de Lindsey, durant laquelle ils parviennent notamment à récupérer les reliques de saint Oswald.

Les Vikings cherchent rapidement à se venger de cette expédition. En 910, les rois du Danelaw Eowils et Halfdan, ainsi qu’Ingwær rassemblent une armée et s’enfoncent en plein cœur de la Mercie. Ils ravagent la région jusqu’à l’Avon et amassent une grande quantité de butin, puis remontent vers le Nord, traversent la Severn et se dirigent vers Bridgnorth. Ils croyaient Édouard occupé à rassembler une flotte dans le Kent, mais celui-ci rallie le comte de Mercie et leurs deux armées encerclent les Danois, qui n’ont d’autre choix que d’accepter le combat.

On ignore si Halfdan, Eowils et Ingwær étaient réellement rois de différentes zones de la Northumbrie, ou s’ils n’étaient que des chefs de l’armée viking.

Les manœuvres exactes employées durant la bataille sont mal connues, mais il semble que les alliés ont pris les Vikings au piège et leur ont infligé de lourdes pertes. Selon le Chronicon, « plusieurs milliers d’hommes » sont tués du côté danois. Eowils, Halfdan et Ingwær trouvent tous trois la mort durant l’affrontement. Édouard et Æthelred survivent quant à eux, mais il est possible que le comte de Mercie ait été gravement blessé : on sait qu’il meurt l’année suivante, en 911.

Ayant soumis les Danois du Nord, les forces du Wessex et de la Mercie peuvent se consacrer entièrement à lutter contre ceux établis plus au sud. Quelques années plus tard, l’Angleterre est unie sous la bannière du Wessex et l’expansion danoise définitivement arrêtée. Toutefois, le vide qu’elle laisse dans le Nord est mis à profit par les Vikings d’Irlande, qui occupent la région.

5 août 1305 : William Wallace est capturé à Glasgow.

William Wallace (Uilleam Uallas en gaélique écossais, William le Waleys en anglo-normand) est un chevalier écossais né vers 1270 et mort le . Il est l’une des principales figures de la résistance écossaise contre l’Angleterre durant les guerres d’indépendance de l’Écosse. Aux côtés d’Andrew de Moray, Wallace défait une armée anglaise à la bataille du pont de Stirling en . Il est nommé Gardien de l’Écosse et sert jusqu’à sa défaite à la bataille de Falkirk, en . En , Wallace est capturé à Robroyston, près de Glasgow, et remis au roi anglais Édouard 1er, qui le fait pendre, traîner et mettre en quartiers pour haute trahison et crimes contre des civils anglais. Après sa mort, Wallace devient une icône dont la renommée dépasse les frontières de l’Écosse. Le poète du XVe siècle Harry l’Aveugle lui consacre une épopée en vers, The Wallace, et il devient le héros de romans de Walter Scott et Jane Porter au XIXe siècle. En 1995, il est incarné par Mel Gibson dans le film Braveheart, qui prend d’importantes libertés avec son histoire.

William Wallace apparaît dans l’histoire en assassinant William de Heselrig, shérif anglais de Lanark, pour venger la mort de sa bien-aimée (nommée Marion Braidfute selon la tradition). En raison de ce crime, il est mis hors la loi et se réfugie dans les bois où il est bientôt rejoint par une trentaine de compagnons avec lesquels il massacre la garnison anglaise de Lanark (en ). C’est le signal de la rébellion. De grands seigneurs ne tardent pas à se joindre à lui : William Douglas, qui devient son lieutenant, Robert Wishart, évêque de Glasgow qui parvient à rallier James Stewart le Grand Sénéchal à la cause, et bientôt Robert Bruce le Jeune rompant par là la réputation d’anglophilie de la famille Bruce. Et c’est avec une armée que Wallace met le siège devant Dundee au mois d’. John de Warenne, comte de Surrey, et Hugh de Cressingham, trésorier, réagissent et placent leur troupe à Stirling, coupant ainsi Wallace de ses arrières.

William Wallace rompt alors le siège et se dirige vers Stirling. Mais lorsqu’il arrive, les Anglais sont déjà solidement positionnés et plus nombreux — 6 350 fantassins et 350 cavaliers contre 2 300 fantassins dotés de lances et 180 cavaliers écossais[3]. La situation semble désespérée pour les Écossais qui parviennent cependant à profiter de la maladresse d’un chevalier anglais qui souhaitait engager le combat prématurément. À la suite de ce renversement de situation, les Anglais perdent 3 000 hommes dont Hugh de Cressingham et plus de 100 chevaliers. La victoire écossaise est éclatante.

Quelques villes ne tardent pas à ouvrir leurs portes, dont Aberdeen, Dundee, Perth, Stirling, Édimbourg, Roxburgh et Berwick. Wallace dirige en – des campagnes qui le mènent jusque dans le Cumberland et le Northumberland, tout en faisant régner l’ordre dans les territoires sous son pouvoir. Il est proclamé avant « gardien du royaume d’Écosse ». Édouard 1er doit intervenir en personne, abandonnant un temps le continent — où il appuyait les Flamands contre la France — pour reprendre le contrôle de l’Écosse. Il reprend Berwick en , puis Roxburgh. Il parvient à couper le chemin de Wallace à Falkirk. L’armée écossaise y est écrasée le : 2 000 morts. C’est la fin de l’épopée de Wallace.

William Wallace doit abandonner son titre de gardien du royaume entre et . Il passe quelque temps en France avec d’autres chevaliers écossais à l’automne 1299 ; en , le roi de France Philippe IV envoie même pour lui une lettre de recommandation au pape. William Wallace réapparaît en Écosse aux alentours de 1303-1304 où il reprend sa vie de hors-la-loi. Sa dernière action militaire est une escarmouche en à l’extrémité des Ochil Hills entre Abernethy et Lindores. Il est capturé près de Glasgow le par les hommes de sire John de Menteith, le gardien du château de Dumbarton qui, comme la plupart des nobles écossais, avait fait allégeance au roi d’Angleterre.

William Wallace est transféré à Londres le et condamné à mort pour haute trahison envers son souverain, crimes et sacrilège. Le lundi , il est emmené en procession sur un cheval jusqu’à Westminster Hall et exécuté à l’âge de 35 ans. William Wallace est mis à mort dans les conditions atroces réservées aux traîtres (hanged, drawn and quartered) : traîné par des chevaux par les pieds sur plusieurs kilomètres de la tour de Londres à Smithfield, le lieu d’exécution proche de l’hôpital St Barthélémy, moitié pendu, émasculé, éventré et le feu mis à ses entrailles. Il est finalement décapité, puis découpé en morceaux. Pour que cela serve d’exemple, Edouard 1er fait exposer les différentes parties du corps de William Wallace aux quatre coins du royaume d’Angleterre. Sa tête est placée sur le pont de Londres et les parties de son corps réparties entre Newcastle-upon-Tyne, Berwick-upon-Tweed, Stirling et Pert.

Mais loin de saper l’esprit de liberté chez les Écossais, cette exécution va vivifier le sentiment nationaliste écossais, et d’autres chefs se sont dressés contre l’Angleterre, en particulier Robert Bruce. En 1314, les Écossais, sous le commandement de Robert Bruce qui s’était rallié les nobles et proclamé roi d’Écosse le , défont l’armée anglaise à la bataille de Bannockburn, et assurent, à la fin de la guerre, l’indépendance de l’Écosse en 1328.

5 août 1796 : bataille de Castiglione.

Le , Bonaparte est victorieux à la bataille de Montenotte. Le 21, la Sardaigne est séparée de l’Autriche et conclut une paix séparée. Les Français passent le Pô le 7 mai, le 10 ils battent l’armée de Beaulieu à la bataille du pont de Lodi sur l’Adda. Le 31 mai les Autrichiens sont rejetés derrière l’Adige. Le 1er , Masséna occupe Vérone. En un mois et demi, l’armée française se rend maître de l’Italie, l’armée autrichienne est expulsée au-delà du Tyrol.

Bonaparte a encore avec lui 40 000 hommes dont un certain nombre est retenu au blocus de Mantoue. Vers le 10 juillet, il reçoit le renfort de 4 000 hommes du général Despinoy qui sont venus à bout du château de Milan le 25 juin.

L’Autriche ne s’avoue pas pour autant vaincue. L’armée de Beaulieu compte encore 18 000 hommes, et la garnison de Mantoue 8 000. 10 000 Tyroliens et 31 000 Autrichiens marchent vers l’Italie. Ce qui fait 67 000 hommes, prêts à venger l’Empire. Le choc est à nouveau inévitable.

Descendant du Tyrol en deux colonnes, les Autrichiens encerclent le lac de Garde et l’armée française, mais ainsi séparés, ils sont inférieurs en nombre. L’armée française a la faculté de se rassembler rapidement. Le blocus de Mantoue est levé, Vérone évacué. Toute l’armée française est concentrée entre la Chièse et le Mincio. Laissant seulement 1 800 hommes sous les ordres du général Valette à Castiglione pour bloquer éventuellement Wurmser qui descend la rive ouest du lac de Garde et l’empêcher de prendre ainsi son armée à revers, le 31 juillet, Bonaparte fonce sur les 15 000 Autrichiens qui descendent par la rive est.

Tandis que la division Sauret reçoit ordre de délivrer le général Guieu encerclé à Salò, ce qu’elle réussit, la division Dallemagne qui a pour mission de prendre Lonato, a du mal à venir à bout de l’ennemi, finit par le battre, mais ne parvient pas à prendre la ville. Le 1er août, Augereau entre à Brescia. Le 2, Masséna prend position à Ponte San Marco. Au soir, sous la pression de ses hommes, le général Valette abandonne précipitamment Castiglione. Dans cette fuite désordonnée beaucoup de soldats sont faits prisonniers.

Le 3 août au matin, l’armée française a changé de front. À l’ouest, Guieu s’en va récupérer Salò abandonnée la veille au soir par Sauret, au centre, Masséna attaque Lonato tandis qu’à l’est, Augereau attaque Castiglione, qu’il prend, perd et finalement reprend, malgré l’arrivée de renforts autrichiens. Au soir, la division autrichienne descendue par la rive droite du lac de Garde est partiellement détruite et complètement dispersée. Le 4, pendant que les restes de cette division qui s’enfuient par la vallée de la Chièse sont battus et fait prisonniers à Gavardo et à Salò, Wurmser rassemble les débris de son armée, et les forces disponibles de Mantoue. Au total 25 000 hommes se rangent et font face, entre Medole au sud et Solférino au nord (à dix kilomètres de distance).

La bataille du Mont Medolano, du 5 août fut la première grande victoire de Napoléon.

Le but des Français était de briser la défense du quadrilatère, tandis que les Autrichiens avaient choisi de se ranger sur la ligne Solferino – Medole pour bloquer l’avancée des Français et laisser le temps aux arrières de réorganiser la défense dans la forteresse de Mantoue.

La tâche des forces autrichiennes était donc assez simple : s’installer dans une position idéale pour résister aussi longtemps que possible avec les moindres pertes et se retirer ensuite dans la forteresse de Mantoue ou Peschiera, dans l’attente d’une éventuelle attaque, mais seulement si particulièrement favorable.

La théorie tactique française a été mise au point par Bonaparte et Augereau sur proposition de celui-ci, le matin du 4 août. L’idée était de tromper les Autrichiens avec une fausse attaque sur le centre du déploiement ennemi pour reculer et s’exposer ensuite volontairement à une contre-attaque facile pour donner à Wurmser la possibilité réelle de briser en deux le déploiement français. L’arrivée ponctuelle de la division Despinoy aurait créé le nouveau centre du déploiement français, dont les ailes seraient formées par deux tronçons séparés et déjà placés sur des positions latérales préétablies : Masséna à gauche et Augereau à droite. L’arrivée de la division Sérurier de Guidizzolo aurait pris les Autrichiens par derrière, provoquant la fermeture « en tenaille ».

La tactique d’Augereau était intelligente et efficace, mais pas simple à mettre en œuvre, étant donné la nécessité, pour les trois unités françaises, d’agir au bon moment – qualité très difficile pour la lenteur des communications de l’époque et pour la mesure approximative du temps, en l’absence d’horloges. La veille de la bataille, lorsque les ordres avaient déjà été envoyés, Napoléon soulève de sérieux doutes sur la réussite du plan convenu et exprime son intention de retirer toute l’armée sur le Pô. Augereau s’oppose avec fermeté et entre les deux hommes naît une discussion qui va aboutir en dispute. Fort de son prestige militaire et d’éclatantes victoires des jours précédents, Augereau réussit à dissiper les hésitations compréhensibles de Napoléon qui, pour la première fois, dirigeait une bataille rangée et importante.

À l’aube du 5 août, selon le plan, certaines unités des divisions de Masséna et Augereau lancent une attaque centrale contre le camp autrichien, surprenant Wurmser, soit pour l’audace, soit pour la faute inattendue de détermination des troupes françaises qui agissaient avec peu de coordination et se retiraient en désordre, s’exposant ainsi à la réaction de l’Autriche. Profitant de l’occasion, Wurmser donna l’ordre de préparer la contre-attaque.

Pendant ce temps-là, la division française Despinoy était après Montichiari, et deux demi-brigades d’avant-garde aux ordres du colonel Leclerc allaient entrer à Castiglione, conformément aux prévisions.

Tout se déroulait selon le plan d’Augereau jusqu’à 7 heures du matin, quand ils entendirent plusieurs coups de feu venant de Guidizzolo. Cet imprévu a été déterminé par une fièvre très forte qui avait frappé le général Sérurier la nuit avant et qui l’avait obligé de confier le commandement de la division au général Fiorella. Celui-ci, désireux d’affronter l’ennemi, n’avait pas été en mesure d’attendre le bon moment et était arrivé trop tôt, bouleversant le plan élaboré. Wurmser arrêta immédiatement la contre-attaque et organisa le déplacement de la deuxième ligne, près de San Cassiano, pour intercepter la division Sérurier.

Napoléon aussi avait remarqué l’erreur de Fiorella : démontrant une capacité de raisonnement et d’improvisation rare, il donna immédiatement une série d’ordres mettant en évidence une bonne connaissance de la situation et son aptitude à tourner la difficulté en opportunité inattendue, anticipant les mouvements de l’ennemi. Pendant que la deuxième ligne autrichienne bougeait pour se ranger à San Cassiano, Bonaparte ordonna à la division Despinoy de rejoindre la division Masséna et d’attaquer l’aile droite de l’ennemi. Tout de suite et sans attendre de réponses, il commanda une attaque imprévue sur le flanc gauche, se ruant à l’assaut du Mont Medolano avec ses forces considérables. Il avait compris que, au moment où la deuxième ligne autrichienne s’était déployée à San Cassiano, le Mont Medolano n’aurait plus représenté l’aile gauche extrême, mais la charnière entre les deux lignes autrichiennes. L’assaut du Mont Medolano aurait gravement compromis la tenue de toute la ligne du déploiement autrichien, dont les forces auraient bientôt été trop déséquilibrées à droite.

L’enlèvement de la redoute du Mont Medolano, clé de voûte de la bataille, a été précédé d’un tir d’artillerie fou, déchargé par les batteries hippomobiles du colonel Marmont. Presque simultanément, le général Verdier se lança avec ses grenadiers vers les pentes de la colline, tandis que les dragons du général Beaumont investissaient l’escadron des Uhlans. Vers 9 heures, le mamelon était fermement en possession des Français.

Dans le but de freiner une avancée dont il ne connaissait pas la portée, Wurmser ordonna le repli de son aile gauche et quelques minutes plus tard, l’aile droite était investie conjointement par les divisions Despinoy et Masséna. Tout de suite était arrangée la formation d’une seconde ligne de résistance à droite qui affaiblit encore plus la partie centrale du déploiement autrichien, rapidement attaqué et détruit par la division Augereau.

Divisé en trois sections, le corps de l’armée autrichienne n’avait pas d’autre possibilité que se replier sur Peschiera, Valeggio et Roverbella, laissant 2 000 hommes sur le terrain et plus de 1 000 prisonniers. Même Wurmser échappa péniblement à la capture. Dès que les Autrichiens eurent commencé la retraite, Napoléon ordonna à la cavalerie et à l’infanterie légère une poursuite immédiate de très près : non dans le but de frapper l’ennemi, mais plutôt de le forcer à une fuite précipitée et désordonnée, de façon à faire abandonner de grandes quantités de matériel de guerre dont l’armée autrichienne était bien fournie, mais qui faisaient défaut à l’armée française. La manœuvre eut pour effet de gagner une vingtaine de canons, 150 charrettes de munitions, ainsi que des provisions de bouche et de guerre.

La bataille ne fut pas décisive, mais elle est considérée par les historiens comme la plus importante pour le sort de la campagne d’Italie. Les effets bénéfiques pour les Français ont été nombreux, à commencer par l’enthousiasme suscité par une telle victoire, l’amélioration du niveau d’équipement et d’armement et enfin la conquête d’une grande partie de la vallée fertile du Pô, qui leur permettrait de passer l’automne et l’hiver sans les difficultés et les privations inhumaines subies au cours des mois précédents. Dans un sens historique plus large, le prestige militaire de Napoléon fut mis en évidence, autant aux yeux de ses soldats que de ses généraux, à qui il avait démontré savoir tirer parti y compris de leurs fautes.

Le 6 août, l’armée autrichienne bat en retraite dans le Tyrol, où elle tente de se reconstituer. Le 7, Sérurier entre à Vérone, et Masséna reprend les positions abandonnées le 29 juillet. Le siège de Mantoue est repris. Le 2 septembre, l’armée française commence à remonter vers le Tyrol pour tenter de faire sa jonction avec l’armée du Rhin.

La bataille de Castiglione est en fait une suite de combats qui auront duré cinq jours, pendant lesquels Wurmser perd environ 21 000 hommes : 6 000 morts ou blessés et 15 000 prisonniers, ainsi que 70 canons et leurs caissons. Le nom de la bataille est gravé sur l’arc de triomphe à Paris.

En récompense de sa bravoure, Bonaparte désigne Augereau pour apporter au Directoire les drapeaux pris à l’ennemi. Bonaparte, devenu l’Empereur Napoléon, lui attribue pour ces mêmes raisons le titre de duc de Castiglione.

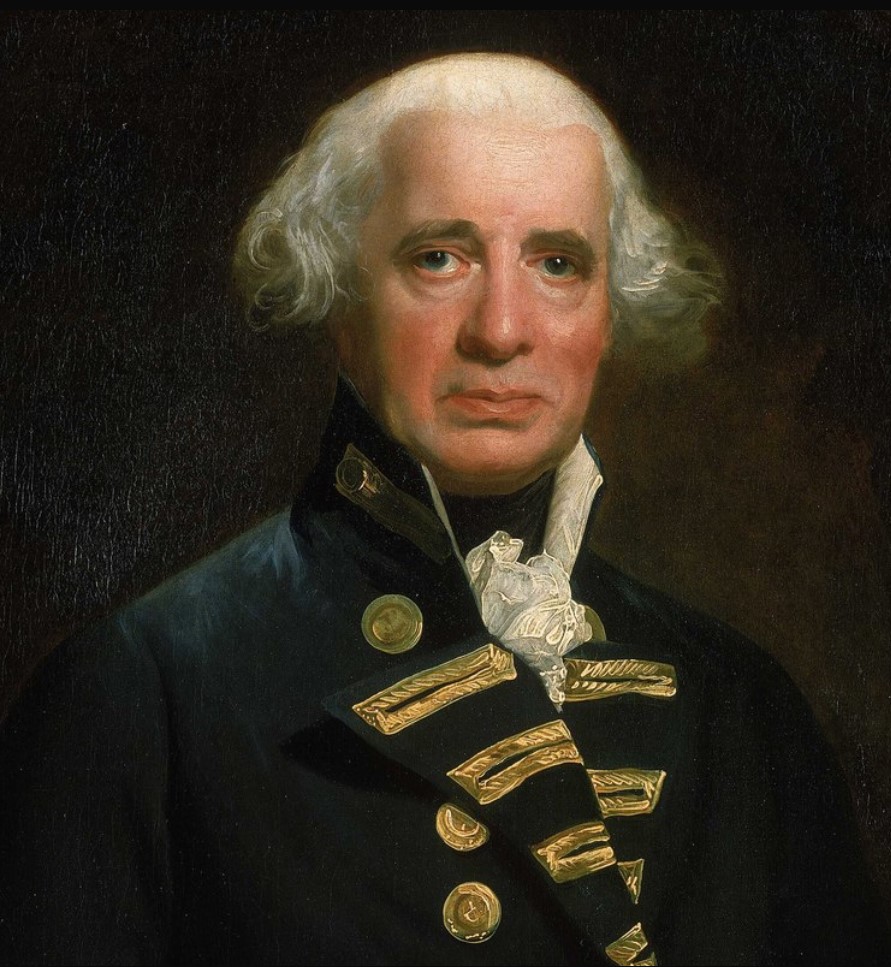

5 août 1799 : mort de l’amiral britannique Rochard Howe.

Richard Howe naît à Londres, second fils d’Emanuel Howe (2e vicomte Howe) et de Mary Sophia Charlotte. Son père est gouverneur de la Barbade et sa mère est l’une des maîtresses du roi George 1er, ce qui l’aide dans la première partie de sa carrière.

Richard Howe entre à treize ans dans la Royal Navy et se distingue dès ses très jeunes années, notamment sur le Buford lors de la prise de La Guyara () ; il est promu lieutenant peu après. Commandant le sloop Baltimore en mer du Nord, il est gravement blessé lors d’un combat contre deux corsaires français (1745). Il est capitaine de pavillon sur le Cornwall de l’amiral Sir Charles Knowles et participe à la bataille de la Havane contre les Espagnols (1748).

Commandant le HMS Dunkirk, il s’empare des vaisseaux français l’Alcide et le Lys le , premier combat de la guerre de Sept Ans. Toussaint Hocquart, capitaine de l’Alcide, crie par trois fois, porte-voix en main : « Sommes-nous en guerre ou en paix ? », ce à quoi Howe répond : « En paix, en paix ». Mais, dès que le Dunkirk est à une demi-portée de pistolet, ses canons ouvrent le feu sur l’Alcide. L’Alcide étant mieux armé que les deux autres vaisseaux français, réplique au feu britannique et combat bravement pendant cinq heures. Mais, ayant subi d’importants dégâts, il finit par abaisser son pavillon, tout comme le Lys.

Il s’illustre lors de différentes opérations en Manche en 1757 et 1758 : il commande la flotte britannique lors des raids sur Rochefort, Saint-Malo, Cherbourg et lors de la bataille de Saint-Cast. Il se distingue en particulier devant Rochefort, lors de la prise de l’île d’Aix par les Britanniques, et est alors décrit par George Rodney comme remplissant ses fonctions « avec une résolution si tranquille et si constante, qu’il mérite à juste titre les applaudissements universels de l’armée et la marine. »

Il commande le Magnanime, vaisseau de tête lors de la victoire britannique de la bataille des Cardinaux ().

Il hérite à la mort de son frère ainé George Howe, brigadier-général tué à la Bataille de Fort Carillon, d’une pairie irlandaise et prend le titre de Lord Howe. Il sert ensuite à l’Amirauté et se fait élire dans un « bourg pourri » membre des Communes. Piètre orateur, il sera toujours un parlementaire de second rang qui se fera peu remarquer.

Il est promu contre-amiral à l’ancienneté en 1775 selon les règles immuables de la Royal Navy.

Sans qu’il soit possible de déterminer s’il agissait de son propre chef ou s’il le faisait sur ordre, il entra discrètement en contact, sous prétexte de jouer aux échecs, avec Benjamin Franklin alors à Londres. Il cherche un terrain d’accord visant à éviter la révolte des colonies américaines et la guerre. Ses efforts demeureront sans effet.

En 1776, il est nommé au commandement de la station navale d’Amérique du Nord alors que son frère cadet, William Howe, y commande les forces terrestres. Tous deux reçoivent simultanément une mission de « commissaires pour la paix ». Aussitôt arrivé en Amérique, alors que les combats sur le continent font déjà rage, Richard Howe recontacte Benjamin Franklin et rencontre une délégation du Congrès à Staten Island. Cette tentative désespérée de sauver la paix sera sans effet : son mandat ne lui permettait que d’offrir le pardon royal contre une soumission totale des colonies à la couronne, débat obsolète depuis la Déclaration d’indépendance américaine. Quelques jours plus tard, les Britanniques débarquent à Kips Bay et capturent New York.

Il soutient l’attaque de son frère contre Philadelphie en 1777 et bien que contraint à la défensive en raison de l’infériorité numérique de ses forces, il trompe l’amiral Charles Henri d’Estaing à Sandy Hook et l’empêche de soutenir en 1778 l’attaque de Newport, grâce à son exceptionnel sens tactique et manœuvrier. En conflit avec le gouvernement de Londres, son frère et lui-même étant mis en cause pour ne pas avoir maté suffisamment vite la rébellion, il quitte son commandement et refuse de servir pendant quelque temps.

Il reçoit toutefois en 1782 le commandement de la flotte de la Manche avec son pavillon sur le Victory. Intervenant à Gibraltar avec une flotte de 38 vaisseaux contre 48 franco-espagnols, il parvient brillamment à ravitailler la place, contribuant ainsi à la levée du siège au début de 1783.

Son prestige est alors immense et il devient jusqu’en 1788 Premier Lord de l’Amirauté. Toutefois, toujours aussi peu versé dans la politique, il se montre peu convaincant dans ses fonctions et préfère démissionner après une période assez longue de tension avec le gouvernement.

Dès le début de la guerre avec la France, il reçoit de nouveau le commandement de l’ensemble des forces de la Manche : il est à la tête d’une flotte de 32 vaisseaux de ligne en 1793 et 1794. Après un premier combat où il met en difficulté l’arrière-garde française le , il remporte à 68 ans la victoire du « Glorious First of June », le 13 prairial an II, contre la flotte de Louis Thomas Villaret de Joyeuse. Rompant avec la tactique des savantes évolutions d’escadres en ligne, il n’hésite pas à lancer sa flotte à l’assaut de la ligne française qu’il rompt en sept points. Villaret perd sept vaisseaux. Howe sera cependant critiqué en Grande-Bretagne pour ne pas avoir exterminé l’escadre française en mauvaise posture et pour n’avoir pu finalement empêcher l’arrivée en France du convoi d’Amérique de Van Stabel. Il sera toutefois accueilli en triomphe à Portsmouth et honoré par le roi pour sa brillante victoire.

Il est nommé « amiral de la flotte » (anglais : Admiral of the Fleet), le plus haut grade de la Royal Navy, mais âgé et malade, il doit rester à terre et ne garde jusqu’à 1797 que le commandement nominal de la flotte. Pourtant, son intervention est sollicitée une dernière fois pour résoudre la mutinerie de Spithead en 1797. Il visite chaque bâtiment en révolte et y parle longuement avec les marins. Son prestige personnel, sa connaissance profonde de la vie maritime et sa sévérité doublée d’un grand sens de la justice lui permettent de s’imposer auprès des hommes qui tous le respectent : il réussit à les convaincre de reprendre leur service en s’engageant au nom de l’Amirauté à augmenter les soldes et à améliorer les rations.

Très populaire bien que sévère, il était surnommé « Black Dick » par ses hommes. Il reste l’une des plus grandes figures de la marine britannique. Il a été probablement le premier à rompre audacieusement avec les principes sacro-saints du combat d’escadre en ligne et les conceptions figées des règlements de combat de l’Amirauté. Il fut aussi un concepteur important développant une série de principes théoriques pour les opérations amphibies. Il mit aussi au point personnellement un système sophistiqué de signaux numériques qui demeurera en vigueur dans la Royal Navy pendant toutes les guerres de la Révolution et de l’Empire. Cet outil offrira aux amiraux une grande latitude de réaction face à des situations imprévues à la différence du système ancien qui ne se référait qu’à des figures préétablies. Manœuvrier hors pair, il fut un exceptionnel général en chef dirigeant à maintes reprises de très larges flottes. Nelson et tous les autres amiraux britanniques de l’époque le reconnaîtront comme leur modèle et leur maître en stratégie navale.

5 août 1809 : fin de la bataille de Franzensfeste (débutée la veille).

La bataille de Franzensfeste se déroule les et lors de la rébellion du Tyrol. Elle s’achève par la victoire des rebelles tyroliens qui tendent une embuscade à une colonne bavaroise et saxonne près de Franzensfeste.

Le 1er août à Innsbruck, le maréchal Lefebvre envoie la division commandée par le général français Marie François Rouyer occuper Brixen. La division, forte de 3 600 soldats de la confédération du Rhin, Saxons et Bavarois, traverse le pays sans rencontrer de résistance mais, le , elle tombe dans une embuscade près de Franzensfeste.

Pendant deux jours, elle est attaquée par environ 5 000 Tyroliens dirigés par Speckbacher et Haspinger. Les Saxons, pris au piège dans une gorge, sont écrasés par des troncs d’arbres et des rochers.

Le régiment d’infanterie saxonne est anéanti, avec 988 hommes mis hors de combat, tandis que les Bavarois perdent environ 100 hommes et deux canons. Les pertes tyroliennes sont beaucoup plus faibles. La vallée est depuis connue sous le nom Sachsenklemme (Le piège saxon).

5 août 1858 : le premier câble transatlantique est posé.

Les câbles télégraphiques transatlantiques sont des câbles sous-marins posés sur le fond de l’océan Atlantique et qui étaient utilisés au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle pour les communications télégraphiques internationales.

Le premier câble a été posé en 1858 par Cyrus West Field à travers l’Atlantique, entre Foilhommerum Bay sur l’île de Valentia dans l’ouest de l’Irlande et la baie de Trinity à l’est de Terre-Neuve (Canada). Il a prolongé des câbles sous-marins préexistants reliant le Canada aux États-Unis et l’Irlande à la Grande-Bretagne.

Les premières communications ont eu lieu le , réduisant le délai d’envoi d’un message entre l’Amérique du Nord et l’Europe de dix jours minimum – le temps nécessaire pour livrer un message par bateau – à seulement quelques heures, mais elles furent interrompues le 5 septembre à cause de l’altération physique du câble. Il faut attendre un nouveau câble, posé en 1866, pour réduire à quelques minutes le délai d’envoi d’un message. Les câbles télégraphiques transatlantiques n’ont été remplacés qu’au milieu du XXe siècle par des câbles de télécommunications sous-marins dédiés à la téléphonie (TAT-1) puis à la transmission de données (Internet).

5 août 1864 : bataille de Mobile Bay (guerre de Sécession).

La bataille de Mobile Bay est une bataille navale de la guerre de Sécession qui a été disputée le . Elle voit une escadre nordiste, sous les ordres du contre-amiral David Farragut, forcer l’entrée de la baie de Mobile et l’emporter sur une escadre sudiste menée par le cuirassé CSS Tennessee. La conséquence de cette action est la neutralisation du dernier port de la Confédération sudiste assurant le passage des forceurs de blocus, contribuant à la défaite finale du Sud.

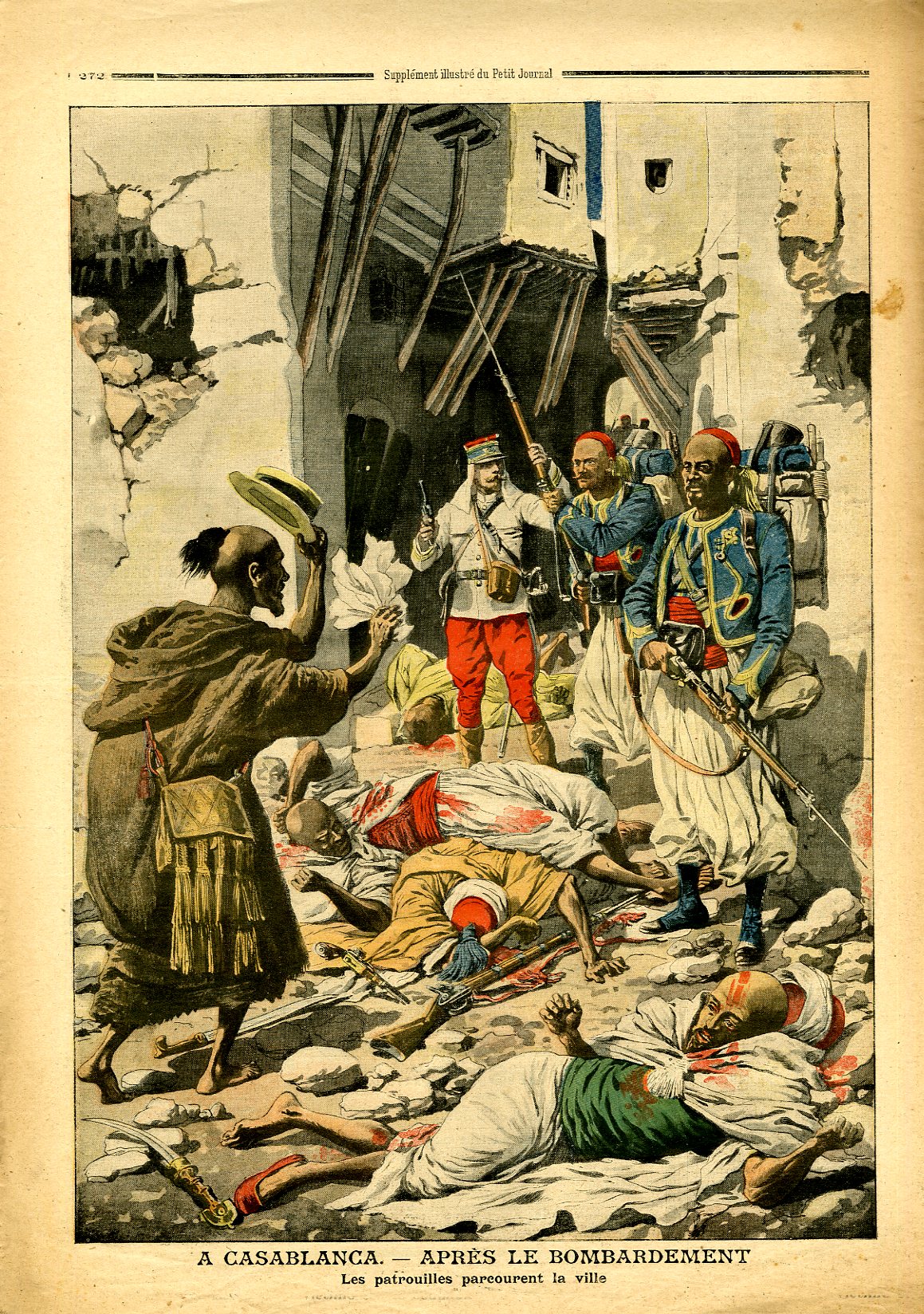

5 – 18 août 1907 : la marine française bombarde Casablanca.

Le bombardement de Casablanca, appelé aussi « guerre de la Chaouia », qui eut lieu du 5 au , est une attaque navale française qui détruisit la ville marocaine de Casablanca au Maroc. La France utilisa principalement des bombardements navals et incendiaires avec des cuirassés, provoquant entre 1 500 et 7 000 morts. Elle fait suite à l’insurrection de Casablanca qui a vu les tribus marocaines de la Chaouia massacrer plusieurs Européens et prendre le contrôle de la ville pour s’opposer à la colonisation française. Le bombardement de Casablanca qui fait suite à l’insurrection de Casablanca du marque le début de la troisième guerre du Maroc et sonnera comme la première guerre de décolonisation au monde où le peuple marocain entre en conflit armé avec les Français et autres puissances européennes et qui causera près de 100 000 morts.

Après avoir pris Oujda, les troupes françaises du général Lyautey avaient une visée sur Casablanca, fief des tribus Chaouia, réputées pour produire des guerriers farouches.

Cinq années avant le Protectorat, Casablanca est occupée mais les combats continuent. Des dizaines de combats sont livrés à l’intérieur de la ville, à sa périphérie et, enfin, plus profondément, dans le pays Chaouia.

En 1907, la présence dans le port de Casablanca d’agents français contrôlant les recettes douanières, avec le lancement d’intenses chantiers manifestement coloniaux mécontentant la population, atteint son paroxysme.

Le , une délégation de tribus de la Chaouia se rend chez Moulay Lamine, oncle du Sultan Moulay Abdelaziz et gouverneur de la province, et le somment de faire démolir les constructions entamées.

Une autre délégation se présente chez le pacha de la ville, Si Boubker Ben Bouzid Slaoui, réclamant avec véhémence l’arrêt des travaux du port, la destruction du chemin de fer et la suppression des contrôleurs français de la douane. Le , l’effervescence augmente en ville. Le lendemain matin, un crieur public issu des Oulad Hriz invite les populations à cesser toute relation avec les Français.

Hajj Hammou, caïd de la tribu des Oulad Hriz, lance des appels au djihad et les Oulad Hriz organisent une lutte contre les Espagnols, les Français et leurs partisans. C’est le début de l’insurrection. Les populations Chaouia envahissent les rues et l’après-midi même, des incidents violents débouchent sur la mort de neuf ouvriers étrangers de la compagnie concessionnaire des travaux du port. Les émeutiers arrêtent le train, qui passe à proximité d’un cimetière, grâce à un amas de pierres amoncelées sur la voie et assassinent les ouvriers étrangers de la locomotive : quatre Français, trois Italiens et deux Espagnols. Hajj Hammou, chef de la révolte, avec ces deux compairs arabes, El-Hajj Slimân Ouled El Bohr et El-Hajj Houssein (Haousin), étaient sur leurs chevaux, Hajj Hammou guidait et excitait les insurgés du haut de son cheval.

Selon le directeur de l’école de l’Alliance Israélite Universelle, le 3 août, les soldats du Makhzen (assimilés ici aux révoltés de la Chaouia) se précipitent dans le mellah, suivis par une foule en furie, et commencent un pillage violent. Environ 5 000 à 6 000 hommes qui attendaient aux portes de la ville envahissent les lieux, se dispersant aussi bien dans le mellah que dans la médina. Ils « volent, pillent, violent et tuent », répandant la terreur durant trois jours jusqu’à l’arrivée des troupes françaises. Aucune maison, aucune famille, aucune personne n’est épargnée. Seules cinq ou six maisons, situées près des consulats, échappent à la destruction. La « kaiseria », qui abritait plus de cinq cents boutiques israélites, est réduite en ruines, contraignant les habitants à fuir la ville par la mer en utilisant des barques.

À la suite de l’insurrection du , des milliers de guerriers chaouis, proches, semble-t-il, du cheikh Ma El Aïnin, prennent la ville. Face à la défaillance de ses services de renseignement, la France, surprise, envoie dans l’urgence une flotte militaire, notamment celle basée en Algérie. Les consulats de France, de Suède et du Portugal étant assiégés, Charles de Saint-Aulaire, sur instruction de Paris, fait envoyer sur place plusieurs navires de guerre dont le croiseur Galilée qui se trouve à Tanger, rejoint aussitôt par le Condé, le croiseur cuirassé Amiral Aube et le Du Chayla en rade à Toulon et une dizaine de fusiliers. À l’annonce de cet événement, l’agitation en ville reprend de plus belle.

Au Galilée arrivé dès le 1er, s’ajoutent les croiseurs cuirassés Gueydon et Jeanne d’Arc, le Forbin… avec, à leurs côtés, la canonnière espagnole Álvaro de Bazán. Le au matin, soixante-six marins du Galilée débarquent après un échange nourri de feu qui fait cinq blessés du côté français. Le bombardement de la ville commence, accompagné par le débarquement progressif des soldats qui n’épargnent ni civils, ni militaires marocains. Le Galilée et la Gloire bombardent la casbah, faisant de nombreuses victimes parmi les « rebelles » et la population. Le quartier populaire, dit Tnaker, situé près du port, paye le plus lourd tribut et reçoit des salves d’obus à la mélinite, alors que ses populations sont encore plongées dans leur sommeil. Les lieux saints ne sont pas épargnés, tels que la Grande Mosquée ou le sanctuaire de Sidi Kairouani.

Les portes d’enceinte sont particulièrement visées afin d’éviter l’entrée des combattants chaouis.

Le lendemain, le , le bombardement continue après avoir duré toute la nuit. Le Du Chayla débarqua trente-et-un soldats, le croiseur Forbin quarante-quatre. Et les Marocains, en dépit des pertes considérables subies dues aux incessants bombardements, continuent de lutter, semant l’inquiétude au sein des troupes françaises. L’escadre du contre-amiral Philibert qui amène les troupes du général Drude mouille en rade. Les chaloupes débarquent sur la plage de Sidi Belyout les premiers tirailleurs français et algériens. Les autochtones les accueillent avec des tirs nourris.

Le , les troupes débarquées du général Drude et les fusiliers-marin du contre-amiral Philibert réussissent, après des combats acharnés, à reprendre le contrôle de la ville. Selon des observateurs avisés et des sources diplomatiques, une « révolution » paraît avoir débuté au Maroc… Certains craignent que ce ne soit le début d’une longue guerre avec les Marocains.

Pendant trois jours de pluie de bombes provenant de l’escadre, puis de carnages et de pillages exercés par les légionnaires au sol, la prospère cité de 30 000 habitants avant les faits est transformée en champ de ruines où nul endroit n’est épargné, si ce n’est le quartier européen.

Le nombre des victimes oscille, selon les versions, entre 600 et 1 500 chez les auteurs français, à 2 000 et 3 000 dans les rapports allemands, tandis que des sources marocaines, appuyées par des témoignages européens, attestent qu’il ne subsistait que quelques rares habitants après le carnage et le départ des survivants terrorisés.

Le débarquement de l’armée française et les combats de Casablanca amèneront les tribus de la Chaouïa à continuer la guerre en faisant qu’un pour lutter pour leur indépendance. Cette guerre sera terrible et lente, basée sur une logique de guerre de position, de guérilla ainsi qu’utilisation massive de l’artillerie. Les premiers combats entre marocains et français sont sanglants, et les pertes importantes débutent très rapidement, notamment le 5 septembre, avec la perte du commandant Provost. La guerre de la Chaouïa sera le début de la Colonisation du Maroc.

Le , le bateau de commerce Magnus ramène de Gibraltar et de Tanger les quatre cents juifs qui s’y étaient réfugiés dès le commencement de l’insurrection.

440 ans après la destruction de la ville par la flotte portugaise, ce nouveau bombardement cause la destruction de la ville mais il marque aussi le début d’une prodigieuse métamorphose pour le petit port de Dar El Beida qui deviendra le poumon économique du royaume chérifien.

5 août 1914 : le Canada entre en guerre contre l’Allemagne.

L’assassinat à Sarajevo, le , de l’héritier au trône austro-hongrois, l’archiduc François-Ferdinand, constitue la raison apparente au déclenchement, un mois plus tard, d’une crise politico-militaire qui enfonce, en quelques semaines, l’Europe dans une guerre sanglante. Au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le jeu d’alliances établies oppose deux blocs. D’un côté, on compte l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie qui forment la Triple Alliance. L’Italie souhaitait d’abord rester neutre concernant la guerre, mais, en 1915, elle s’allie à la Triple Entente comprenant la France, le Royaume-Uni et la Russie. À la suite de la révolution bolchevique en 1917, la Russie ne prendra plus part au conflit. Des pays vont s’unir aux deux alliances, la Triple Entente accueille les États-Unis, la Roumanie et la Grèce tandis que l’Empire ottoman et la Bulgarie joignent l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie. Lorsque les armées allemandes qui, selon leur Plan Schlieffen, se dirigent pour attaquer la France par le Nord et transgressent la neutralité du territoire belge, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l’Allemagne. Le discours prononcé par le premier ministre britannique, Herbert H. Asquith, à la Chambre des communes, à Londres, au début de la guerre, relate que la Grande-Bretagne devait entrer en guerre, car elle avait l’obligation de faire respecter le traité de neutralité. On reconnaît toutefois que des raisons beaucoup plus complexes ont motivé les Britanniques à aller de l’avant dans le conflit comme l’économie en plein essor de l’Allemagne depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. La Grande-Bretagne avait certainement un but précis, celui de préserver le statu quo en Europe.

Quand la Grande-Bretagne déclare la guerre éponyme à l’Allemagne le , le Canada et tous les dominions de l’Empire britannique sont automatiquement impliqués, sans aucune consultation au préalable. Le , le gouverneur général du Canada déclare que le Canada entre en guerre contre l’Allemagne. Il en était certes l’unique obligation du Canada de participer à la guerre. Toutefois, l’ampleur de la participation militaire aux côtés de la Grande-Bretagne est une décision qui appartenait au gouvernement canadien, lequel demeurait responsable de définir sa contribution. La majorité des Canadiens approuvent cette décision et se rangent derrière la Grande-Bretagne. En effet, Sir Wilfrid Laurier déclare : « Il est de notre devoir de faire savoir à la Grande-Bretagne, à ses alliés ainsi qu’à ses ennemis que les Canadiens sont animés par un seul et même sentiment et font bloc derrière la mère-patrie. »

L’offre d’assistance du premier ministre, Robert Borden, est rapidement acceptée par la Grande-Bretagne.

Lors d’une séance extraordinaire, le , tenue au Parlement canadien, les partis politiques s’entendent sur la participation du Canada à la guerre. Afin d’assurer le fonctionnement des opérations militaires, la somme allouée jusqu’au est de 50 millions de dollars. Au cours de la même journée, le , le gouvernement fédéral de Robert Borden mettra en place la Loi des mesures de guerre. Cette loi donne des pouvoirs spéciaux au gouvernement canadien, car il peut ainsi gouverner par décret. Ces pouvoirs sont également accrus lorsqu’il s’agit, entre autres, de détention, d’exclusion et même de déportation d’immigrants.

Des mesures seront prises également en 1917 par la Chambre des communes qui adoptera l’Acte des élections en temps de guerre. Ce qui signifie que les immigrants qui sont originaires de pays ennemis ou qui parlent une langue étrangère ennemie, et qui auraient été naturalisés britanniques après le n’ont plus le droit de voter.

Le , le gouvernement canadien ira jusqu’à interdire la parution de documents rédigés dans une langue ennemie. Dans le cas contraire, on doit avoir la permission du secrétaire de l’État.

5 août 1915 : les troupes allemandes entrent dans Varsovie.

Les 13 et 14 juillet, le groupe allemand commandé par Max von Gallwitz, en province de Prusse-Orientale et dans le nord de la Pologne, passe à l’offensive sur la Narew. L’offensive de la Narew, au nord-est de Varsovie, tourne à l’avantage des Allemands : en quelques semaines, la 1re armée russe doit se replier en ayant perdu 80 % de son effectif.

Début août, l’armée russe abandonne la forteresse d’Ivangorod (aujourd’hui Dęblin). Avec le recul continu russe, la 2e armée russe, qui couvrait Varsovie, est menacée d’encerclement et doit battre en retraite : les Russes font sauter le pont Nicolas II (actuel pont Poniatowski), traversant la Vistule à Powiśle, afin de couvrir leurs arrières. La 12e armée allemande, sous les ordres de Gallwitz, y fait son entrée les 4-5 août. La forteresse de Novogeorgievsk, au nord-ouest de Varsovie, au confluent du Narew et de la Vistule, est encerclée : le siège de Novogeorgievsk s’achève par la capitulation de la garnison le 20 août ; les Allemands y font 90 000 prisonniers.

Le 6 août, la forteresse d’Osowiec, à l’extrémité est de la ligne du Narew, est attaquée par les Allemands qui font usage de gaz : c’est un des premiers emplois de l’arme chimique sur le front de l’Est. Cependant, les survivants russes repoussent l’assaut allemand. La forteresse n’est évacuée que le 25 août.

À partir du 20 août, les forces austro-hongroises lancent une offensive sur le flanc sud, reprennent l’est de la Galicie occupé par les Russes un an plus tôt et entrent en territoire russe en Volhynie. La bataille de Rivne (en russe, Rovno) est cependant indécise : les forces russes opposent une résistance plus forte que prévu et la 8e armée russe, commandée par Alexeï Broussilov, contre-attaque entre le 13 et le 24 septembre entre Rivne et Loutsk. Il faut l’intervention d’un corps allemand commandé par Friedrich von Gerok pour rétablir la situation et stabiliser le front sur le Styr entre le 25 et le 28 septembre. Les Austro-Hongrois ont subi de lourdes pertes (230 800 hommes pendant l’ensemble de la campagne) pour un avantage limité.

Dans les secteurs centre et nord du front, les Allemands, après avoir reçu des renforts considérables des 8e, 10e et 12e armées, prennent Brest-Litovsk le 25 août. Le 19 septembre, les forces de Hindenburg s’emparent de Vilnius. L’offensive de Sventiany, qui visait à élargir la percée en Lituanie, est cependant arrêtée par la 2e armée russe entre le 15 septembre et le 2 octobre.