5 janvier 1477 : bataille de Nancy.

Charles le Téméraire, tentant de reprendre Nancy avec une armée de 3 000 hommes est complètement surpris par celle de René II, duc de Lorraine qui arrive à la rescousse des assiégés. Forte de 20 000 hommes (dont beaucoup de mercenaires) elle est financée en grande partie par Louis XI, le roi de France. N’ayant rien vu venir, Charles le Téméraire est tué durant le combat.

Charles le Téméraire, tentant de reprendre Nancy avec une armée de 3 000 hommes est complètement surpris par celle de René II, duc de Lorraine qui arrive à la rescousse des assiégés. Forte de 20 000 hommes (dont beaucoup de mercenaires) elle est financée en grande partie par Louis XI, le roi de France. N’ayant rien vu venir, Charles le Téméraire est tué durant le combat.

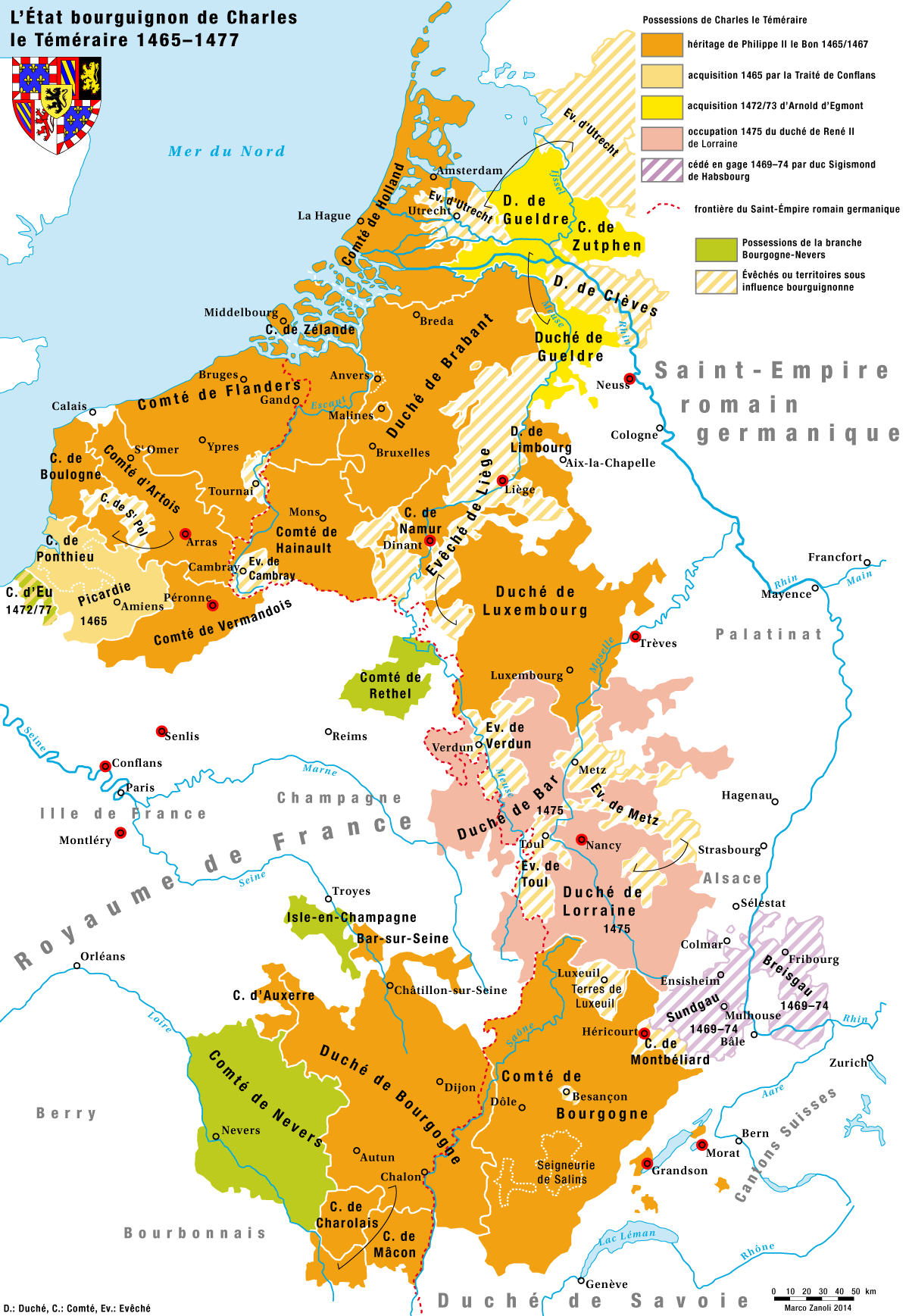

Elle a pour conséquence le début de la guerre de Succession de Bourgogne, entre le roi de France Louis XI et la duchesse Marie de Bourgogne, qui épouse peu après Maximilien d’Autriche, de la maison de Habsbourg. C’est aussi le début de la longue rivalité entre la France et les Habsbourg.

Livre : La mort de Charles le Téméraire

Ce prince, qui régnait sur un vaste État, depuis la mer du Nord jusqu’au Jura, représentait un péril existentiel pour le royaume de France. Aux yeux de Louis XI, il fallait que la Bourgogne tombe pour que la monarchie poursuive son oeuvre d’unification. C’est dans les marais aux alentours de Nancy que le rêve d’empire du Téméraire est terrassé par une coalition hétéroclite de Lorrains, de Suisses et d’Alsaciens, qu’il menaçait de faire disparaître. Sa mort allait sidérer la chrétienté. Elle aura fait non seulement la France, mais l’Europe : elle consacre la prééminence française et fait émerger une nouyelle puissance rivale, celle des Habsbourg. En reconstituant cette bataille célèbre, l’auteur met en lumière la brutalité indicible des combats, le traitement impitoyable des vaincus, les effrois, les peurs, la panique, la résilience, surtout, qui allait décider du sort des armes. C’est toute une mutation de l’art de la guerre à l’automne du Moyen Âge qui se dessine au fil des page : le poids décisif de l’infanterie, l’usage accru des armes à feu, la contribution du renseignement à la conception de stratégies militaires de plus en plus élaborées. La France mettra longtemps à cueillir tous les fruits de la victoire de Nancy : si eIIe s’empare sans coup férir du duché de Bourgogne, elle voit lui échapper les autres possessions du Téméraire. Mais la mort de ce redoutable vassal a une autre portée encore : elle signe le crépuscule des grands féodaux. Une ère nouvelle commenee, lui ouvre la voie à l’essor de la monarchie absolue.

5 janvier 1675 : bataille de Turckheim (Alsace).

A 60 ans et alors qu’il avait déjà prouvé toutes les qualités du plus grand capitaine de son temps, Turenne, remporte sa plus belle victoire et rend l’Alsace à Louis XIV. Depuis l’automne 1674, environ 50 000 Impériaux occupent la région. Pendant tout le mois de décembre, Turenne se renseigne sur la nature, les effectifs et les intentions de l’ennemi. Il mène des reconnaissances dans les Vosges qu’il compte traverser pour surprendre les Impériaux et fait réparer des chemins montagneux sensés impraticables. Le 27 décembre, il prend Belfort par surprise puis Mulhouse et défait complètement l’ennemi qui vient de se replier à Turckheim.

5 janvier 1759 : Naissance de Jacques Cathelineau,

Premier généralissime de l’Armée catholique et royale. « Celui-ci avait reçu de la nature la première qualité d’un homme de guerre, l’inspiration de ne jamais laisser se reposer ni les vainqueurs ni les vaincus. » (Napoléon)

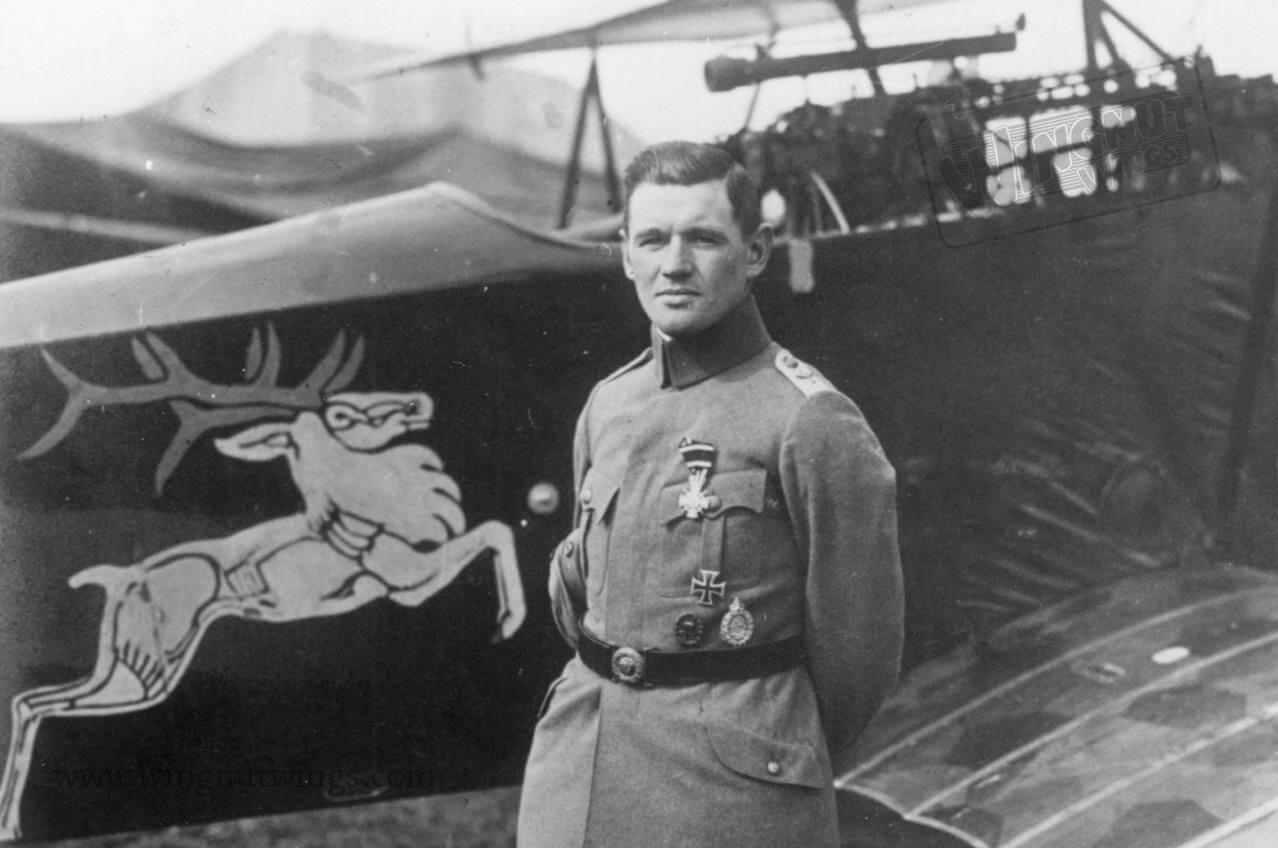

5 janvier 1891 : Naissance de Carl « Charly » Degelow

Pilote de chasse allemand pendant la Première Guerre mondiale. Il a été crédité de 30 victoires homologuées et de 4 non homologuées. Il a été le dernier pilote et le dernier militaire allemand à recevoir la médaille Pour le Mérite.

Immédiatement après la guerre, Degelow a aidé à fonder le Hamburger Zeitfreiwilligen Korps pour combattre les communistes en Allemagne. Il a écrit ses mémoires de guerre, Avec le Cerf Blanc à Travers Épais et Mince en 1920.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, il était un Hauptmann (capitaine) et a continué à servir en tant que Major dans la Luftwaffe. Il est mort à Hambourg , en Allemagne, le 9 novembre 1970.

5 janvier 1895 : dégradation du capitaine Dreyfus.

Dans la cour de l’Ecole militaire et sur le front des troupes, Alfred Dreyfus est dégradé après avoir été reconnu coupable de trahison au cours d’un procès bâclé et truqué. Grace, dans un premier temps, à l’acharnement de sa famille, puis à l’implication de personnalités, les preuves de la machination dont est victime le capitaine artilleur finiront par éclater au grand jour.

5 janvier 1916 : premiers essais du tracteur chenillé Holt dans le cadre des études du général Estienne sur les chars d’assaut.

Environ 2 000 Holt ainsi que 698 Holt 120 et 63 Holt 60 ont été utilisés pendant la guerre. Les chars français Schneider CA1, Saint-Chamond et allemands A7V étaient basés sur des tracteurs Holt.

5 janvier 1947 : opération Dédale.

La première grande opération aéroportée de la guerre d’Indochine a pour but de reprendre Nam Dinh, dont le poste a été investi par le viêt minh. Combinée avec l’emploi de moyens amphibies et l’appui de l’aéronavale, elle amorce la mise en place du concept d’emploi des troupes aéroportées françaises, qui se développera jusqu’en 1954.

Lire l’article « Indochine 1947-48 : Nam Dinh ne tombera pas ! »

5 janvier 1952 : mort de l’ADC Vandenberghe (Tonkin – Indochine)

« Que la France me donne 100 Vandenberghe et nous vaincrons le Viêt Minh » : De Lattre de Tassigny. Chef du commando n°24 aussi appelé commando des tigres noirs, Vandenberghe conduit jusqu’à sa mort (à 24 ans), des missions en terrain ennemi avec des hommes issus du vietminh qu’il a lui-même retournés et formés pour la plupart. Sous-officier possédant des qualités de chef de guerre incroyables, il est l’un des cadres les plus décorés de l’armée française. C’est lui qui tente le sauvetage du fils de Lattre, le lieutenant Bernard de Lattre, lors de la bataille du Day et parvient à récupérer sa dépouille (Mai 1951). Malheureusement, 7 mois plus tard, l’une de ces recrues le trahit et l’assassine, durant son sommeil dans la nuit du 5 au 6 janvier dans son camp à Nam Dinh. Son assassin, le sous-lieutenant N’Guyen Thin Koy, ancien de la division 308, était manipulé par l’ennemi qui retenait en otage sa famille.

La 27e promotion (1968) de l’École nationale des sous-officiers d’active de Saint-Maixent porte le nom de l’adjudant-chef Vandenberghe qui fût l’un des sous-officiers de l’armée française les plus décorés, avec quinze citations et douze blessures, principalement gagnées pendant la guerre d’Indochine.