6 août 1585 : mort d’Ermak Timofeïévitch, explorateur de la Sibérie occidentale.

Son grand-père, Afanassi Alemine, a fui dans le dénuement la ville de Souzdal pour se réfugier dans les forêts de la Volga supérieure, où il est devenu brigand. Son père, Timofeï, entreprend la même carrière et Vassili suit ses traces en prenant le nom de Ermak. Selon les recherches de l’archéologue et ethnologue spécialiste de la Sibérie, Alexey Pavlovich Okladnikov, Ermak est bien originaire du nord de la Russie. Cet expert affirme que Ermak est un ataman, c’est-à-dire un chef cosaque, « originaire de la Dvina (mer Blanche) de Borku ».

En 1570, les soldats du tsar purgent les rives de la Volga de ses voleurs, car leurs pillages nuisent à l’économie de la région. Contraint de fuir, Ermak remonte au nord, dans la région de Perm, où il se met au service des Stroganov.

Cette famille, qui a bâti sa fortune sur le commerce du sel et des fourrures, est à la tête du plus puissant empire commercial de Russie et c’est elle qui alimente justement Moscou en sel et en fourrures. Ivan IV avait autorisé les Stroganov à cultiver les terres vierges de l’est, à aménager des établissements et à lever une armée privée qui pourrait les protéger. En 1572, le même Ivan leur propose d’engager des Cosaques chargés de les défendre contre les incursions des Tatars de Sibérie. C’est dans ce contexte qu’Ermak est engagé pour participer à la garde de la frontière orientale, à la limite ouest de l’Oural.

En 1575, les Stroganov sollicitent du tsar la permission d’envoyer des expéditions punitives en Sibérie occidentale afin de prévenir les attaques tatares. Ivan leur accorde l’autorisation de guerroyer contre les tribus orientales, en général, et contre le khan chaybanide Koutchoum, khan de Sibérie, en particulier. C’est à Ermak, reconnu pour son courage et son esprit de décision, que les Stroganov confient la tête de l’expédition. Celui-ci organise son voyage avec soin. Entre 1577 et 1580, il unifie les bandes cosaques qu’il a embauchées et qui finissent par le reconnaître comme chef unique et incontesté. Le 1er, Ermak quitte Perm avec 640 Cosaques et 200 hommes que lui ont confiés les Stroganov. Ils sont armés d’arquebuses, de piques, de sabres et de poignards. Il s’agit d’une véritable armée miniature, et Ermak est secondé par cinq atamans, des bandits notoires qui ont fui la justice du tsar.

Par la Kama et ses affluents, Ermak et ses hommes s’enfoncent dans les monts Oural. C’est aux environs de la Toura qu’ils atteignent les frontières de la Sibérie occidentale. Ils repoussent facilement une première attaque tatare et passent l’hiver à Yepancha, près de l’actuelle ville de Tioumen.

À l’été 1582, Ermak et ses Cosaques descendent la Toura et la Tobol puis, à l’automne, s’emparent de Sibir, capitale du khanat de Sibérie, que Koutchoum est obligé de fuir. Sibir est située sur l’actuel emplacement de Tobolsk, au confluent de la Tobol, de l’Ob et de l’Irtych. C’est là qu’il passe l’hiver. Plusieurs tribus régionales, dont les Khantys (Ostiaks), préfèrent lui payer tribut plutôt qu’au khan.

L’hiver est dur pour la troupe cosaque et les attaques tatares se font de plus en plus persistantes. Ermak envoie l’ataman Ivan Koltso vers l’ouest pour demander de l’aide. À Perm, les Stroganov préfèrent le diriger vers Moscou où il est reçu par le tsar. D’abord sceptique, Ivan IV est étonnamment surpris des richesses rapportées de Sibérie. Il commande à Koltso de retourner à Sibir en promettant aide et assistance. Ermak parvient ainsi à repousser les troupes de Koutchoum.

À l’été 1583, il organise une nouvelle expédition le long de l’Irtych afin d’y soumettre d’autres tribus. Il progresse également le long de l’Ob. À la fin de l’année, sa domination s’étend à 400 kilomètres au nord de Sibir.

Au printemps 1584, une insurrection générale des tribus sibériennes éclate, menée par un de leurs chefs nommé Karatcha. Ivan Koltso et 40 Cosaques tombent dans une embuscade et sont égorgés. Karatcha est finalement vaincu par Ermak, mais il ne reste plus à celui-ci que 150 hommes pour maintenir l’ordre.

En août 1585, Koutchoum, qui veut se venger de ses défaites passées, fait répandre le bruit qu’une caravane de Boukhara a atteint l’Irtych. Ermak, dont l’une des missions est de protéger les routes commerciales de Sibérie, emmène avec lui 50 Cosaques et remonte la rivière afin de servir d’escorte aux marchands. Comme il ne trouve rien, il décide de les attendre et fait construire un camp sur une île de l’Irtych. Koutchoum et ses hommes en profitent pour l’encercler et l’attaquer. Ermak tente de fuir en traversant le fleuve, mais se noie.

Par la suite, Koutchoum réussit à reprendre Sibir, mais pour peu de temps. En 1586, ce sont les soldats du tsar qui pénètrent en Sibérie et qui entreprennent la conquête de la région. La même année, ils fondent Tioumen et, l’année suivante, reconquièrent Sibir qui devient Tobolsk. Koutchoum doit fuir. C’est la fin définitive du khanat de Sibérie.

Pour les Russes, Ermak est devenu une légende, le symbole du nouveau pouvoir occidental sur les Sibériens. Il est l’explorateur et le conquérant ayant ouvert la voie vers l’Est.

Le premier brise-glace au monde, en 1899, est baptisé l’ Ermak en son honneur et sera démantelé en 1963.

6 août 1656 : naissance de l’amiral Claude de Forbin.

Claude de Forbin, chevalier puis comte de Gardanne, né le à Gardanne, mort à Marseille le , est un officier de marine et mémorialiste français du Grand Siècle.

Né dans une famille de la noblesse provençale, il perd son père étant encore jeune et sert dans les galères. Sous les ordres de son oncle le commandeur de Gardanne, il prend part à la campagne de Sicile à la fin de la guerre de Hollande. La paix revenue, il intègre la Marine royale, mais il se bat en duel, tue son adversaire et doit partir se cacher pour échapper à la condamnation à mort qui frappait alors les duellistes. Gracié par la faveur de son oncle, le cardinal de Janson, il participe aux campagnes contre les pirates barbaresques menées en Méditerranée par le comte d’Estrées et Duquesne. En 1685, il sert dans la flotte chargée d’emmener un ambassadeur et plusieurs jésuites auprès de Narai, le roi de Siam. Sur place pendant trois ans, il est nommé amiral et général du roi de Siam, avant de regagner Pondichéry puis la France.

En 1689, il est placé sous les ordres de Jean Bart à Dunkerque avec qui il s’adonne à la guerre de course. Promu capitaine de vaisseau, il est chargé — toujours en compagnie de Jean Bart — d’escorter des navires marchands lorsque les deux hommes sont attaqués par une flotte anglaise plus puissante et faits prisonniers. Envoyés à Plymouth, ils parviennent malgré leurs blessures à s’échapper et à regagner la France à la rame. Pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg de Forbin sert sous les ordres de Tourville au cap Béveziers (en 1690), à la défaite de la Hougue (en 1692) et lors de la prise du convoi de Smyrne au large de Lagos (en 1693). Dans les années qui suivent, il capture encore plusieurs navires avant d’être fait chevalier de Saint-Louis en 1699. Il reprend du service pendant la guerre de Succession d’Espagne, en Méditerranée, en mer du Nord et dans la Baltique. Il est alors élevé au grade de chef d’escadre. Entretenant de mauvaises relations avec le Secrétaire d’État à la Marine Pontchartrain il demande à quitter le service en 1710 et se retire sur ses terres au château de Saint-Marcel, à Marseille, où il meurt le .

6 août 1768 : naissance du maréchal d’Empire Jean-Baptiste Bessières.

Jean-Baptiste Bessières, duc d’Istrie, né le à Prayssac dans le Quercy et mort au combat le 1er à Weißenfels, dans le royaume de Saxe, est un militaire français, élevé à la dignité de maréchal d’Empire par Napoléon en 1804.

Issu de la petite bourgeoisie, il commence sa carrière militaire sous la Révolution française et est promu capitaine au sein du 22e régiment de chasseurs à cheval. Il est remarqué pendant la campagne d’Italie par le général Napoléon Bonaparte qui le nomme commandant du corps des guides à cheval. Bessières participe en cette qualité à la campagne d’Égypte jusqu’en 1799, avant d’être fait général sous le Consulat pour s’être distingué à la bataille de Marengo. Il est élevé à la dignité de maréchal d’Empire en 1804 et prend la tête de la cavalerie de la Garde impériale.

Brillant officier de cavalerie, Bessières se distingue dans la plupart des grandes batailles des guerres napoléoniennes, notamment à Austerlitz, Eylau, Essling et Wagram. En 1808, il joue un rôle actif dans la guerre d’Espagne en remportant dès le début du conflit la victoire de Medina de Rioseco, dont les conséquences sont néanmoins éphémères. Son attitude trois ans plus tard à la bataille de Fuentes de Oñoro, où son soutien fait défaut à Masséna, prête à controverses. Il n’en participe pas moins à la campagne de Russie en 1812, au cours de laquelle il sauve Napoléon d’une attaque de cosaques, et reçoit le commandement de toute la cavalerie française au début de la campagne d’Allemagne. Le maréchal est toutefois mortellement blessé par un boulet le 1er à Rippach, près de Weißenfels, la veille de la bataille de Lützen.

Bessières était, selon Napoléon, « un officier de réserve plein de vigueur, mais prudent et circonspect ». Médiocre commandant en chef, il est en revanche un excellent général de cavalerie, courageux, capable d’initiatives et qui conduit souvent en personne les charges de ses cavaliers. La mort de cet homme cultivé, pieux et populaire au sein de la Garde est vivement ressentie par l’Empereur qui déclare à son sujet : « il a vécu comme Bayard, il est mort comme Turenne ».

6 août 1824 : bataille de Junin (Pérou).

La bataille de Junín s’est déroulée le dans les hautes terres de la région de Junín dans le cadre de la guerre d’indépendance du Pérou. Elle fait suite à la reprise de Lima par les royalistes en . Ces derniers s’étant regroupés à Trujillo, Simón Bolívar, commandant des forces indépendantistes, décide en juin de diriger celles-ci au sud afin d’affronter les forces espagnoles dirigées par le maréchal de camp José de Canterac. Les deux armées se rencontrent ainsi dans les plaines du Junín, au nord-ouest de la vallée de Jauja.

À la tête d’une force de 8 000 soldats, Bolívar envoie sa cavalerie (1 000 hommes) afin de ralentir la sortie des plaines de Junín des forces royalistes (8 000 hommes), qui tentent de se replier vers Cuzco. Les forces espagnoles envoient également leur cavalerie (1 300 hommes) pour contrer la cavalerie adverse et donner le temps à Canterac de retirer ses troupes de la plaine.

La plaine est une zone marécageuse située près du lac Junín. Les troupes indépendantistes subissent la charge de la cavalerie espagnole alors qu’elles tentent de se mettre en position. Elles battent en retraite, mais un escadron de grenadiers colombiens a été épargné par la charge espagnole. Menés par Felipe Braun, ils se regroupent et attaquent la cavalerie royaliste par l’arrière. Prise par surprise, la cavalerie espagnole est mise en déroute après un combat acharné à l’arme blanche (sabres et lances) et tourne bride pour chercher refuge auprès l’infanterie, qui a déjà quitté la plaine. La bataille dure 45 minutes. Environ 250 royalistes et 150 indépendantistes sont tués.

Militairement, la bataille de Junín n’est guère plus qu’une grosse escarmouche mais elle renforce le moral des troupes indépendantistes qui remportent leur première victoire au Pérou. Quant aux troupes vaincues de Canterac, elles sont contraintes à une retraite désastreuse, aggravée par les nombreuses défections de soldats péruviens qui quittent les rangs royalistes pour rejoindre les forces indépendantistes. Le vice-roi du Pérou José de la Serna doit alors prendre lui-même le commandement de l’armée pour tenter de restaurer le moral des troupes. Felipe Braun est proclamé le « héros de Junín ».

6 août 1870 : bataille de Frœschwiller-Wœrth (1870).

La bataille de Froeschwiller-Woerth, ou bataille de Reichshoffen, s’est déroulée le en Alsace, au début de la guerre franco-prussienne de 1870. Elle est célèbre pour une série de charges de cuirassiers français (cavalerie lourde).

Il y eut deux charges : celle sous les ordres du général Alexandre Ernest Michel (1817-1898) à Morsbronn aux environs de 13 h 30 et celle de Charles-Frédéric de Bonnemains à Elsasshausen (hameau de Froeschwiller) aux environs de 15 h 30, toutes deux face à la IIIe armée prussienne qui, avec ses cent trente mille hommes, avait un avantage numérique de trois contre un s’ajoutant à une supériorité du matériel.

Le sacrifice de ces hommes ne changea pas le cours de la bataille mais permit de couvrir le retrait des troupes françaises. Il a été copieusement utilisé par la propagande, notamment pour la reprise de l’Alsace (par Hansi entre autres). Les survivants furent largement décorés.

En 1870, un monument fut érigé au-dessus de Morsbronn en hommage « aux cuirassiers dits de Reichshoffen ». En 1895, un imposant monument équestre à la gloire du prince héritier Frédéric de Prusse, vainqueur de la bataille, est érigé. Confié au sculpteur Max Baumbach, la statue mesurait 5,50 m de hauteur. Le monument est détruit à la fin de la Première Guerre mondiale.

Lire l’article sur Theatrum Belli

6 août 1918 : Clemenceau propose au président de la République de faire de Foch un Maréchal de France.

Le 6 août, Clemenceau propose au président de la République de faire du général Foch, dont la victoire commençait à couronner l’énergie et les calculs, un Maréchal de France. Le décret qui le nomme officiellement, rappelle les résultats obtenus dans cette deuxième victoire de la Marne : « Paris dégagé, Soissons et Château-Thierry reconquis de haute lutte, plus de 200 villages délivrés, 35 000 prisonniers allemands, 700 canons allemands capturés, 3 300 mitrailleuses allemandes capturées, les espoirs hautement proclamés par l’ennemi avant son attaque écroulés, les glorieuses armées alliées jetées dans un seul élan victorieux des bords de la Marne aux rives de l’Aisne, tels sont les résultats d’une manœuvre aussi admirablement conçue par le haut-commandement français que superbement exécutée par des chefs et des soldats incomparables. »

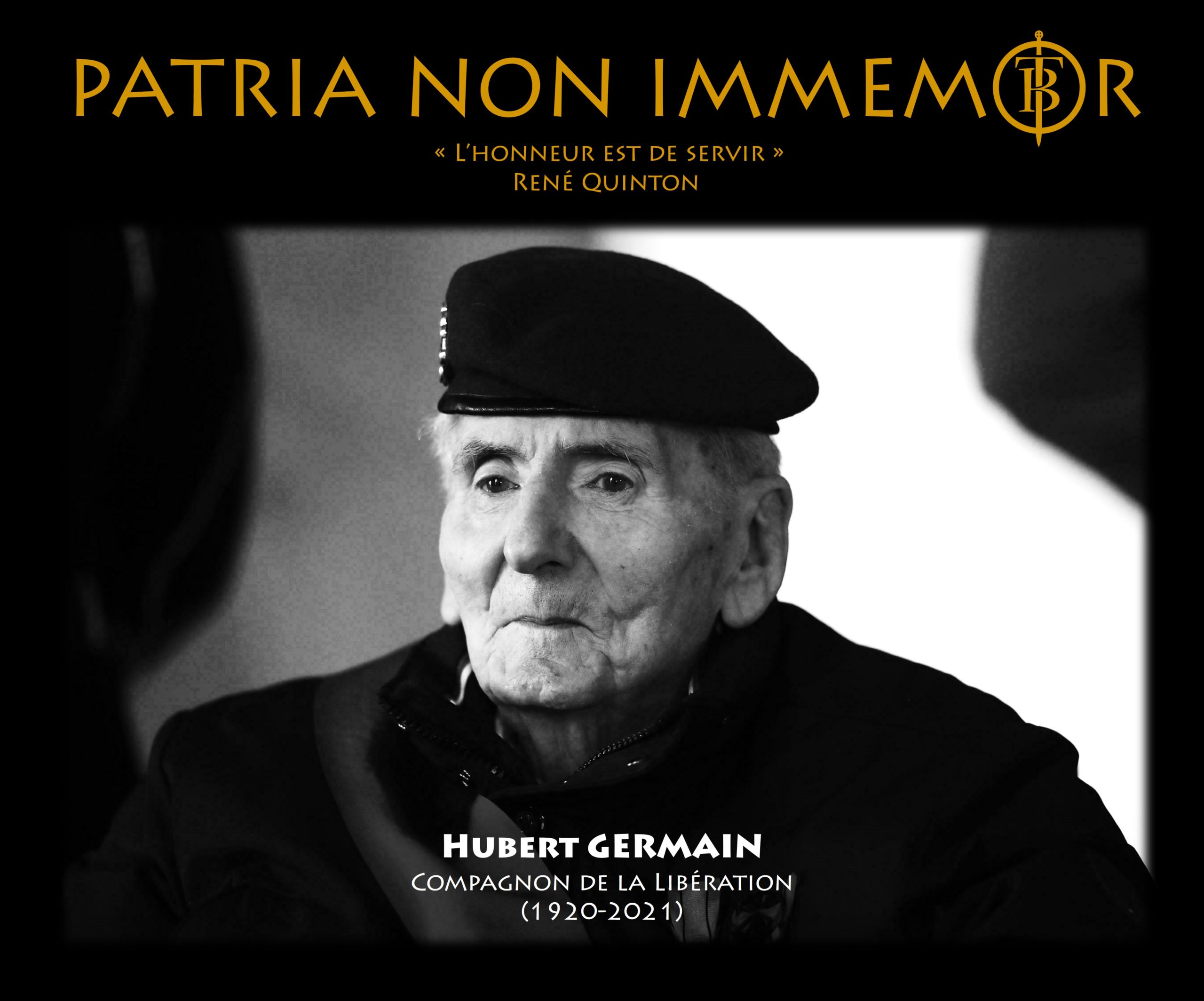

6 août 1920 : naissance d’Hubert Germain, compagnon de la Libération.

Hubert Germain, né le à Paris et mort le dans la même ville, est un résistant et homme politique français. Engagé dans les Forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale, il mène ensuite une carrière politique, au cours de laquelle il est maire de Saint-Chéron dans l’Essonne et député de la quatorzième circonscription de Paris (13e arrondissement). Il est, entre 1972 et 1974, ministre dans les gouvernements Messmer. Nommé compagnon de la Libération en 1944, il est l’ultime membre de cet ordre jusqu’à son décès le .

Hubert Germain naît le dans le 16e arrondissement de Paris. Il est le fils du général français Maxime Germain.

Suivant les affectations de son père, il est élevé à la mission laïque franco-arabe de Damas de 1930 à 1932, effectue sa scolarité au lycée Albert-Sarraut d’Hanoï, où il passe son baccalauréat, puis au lycée Saint-Louis à Paris. Il étudie ensuite en classes préparatoires au lycée Michel-Montaigne de Bordeaux.

À la mi-, au moment où il passe le concours de l’École navale, les Allemands entrent dans Paris. Il décide alors de rendre copie blanche pour ne pas avoir à servir dans une armée aux ordres de l’ennemi.

Le , il épouse Simone Millon avec laquelle il aura trois enfants.

Hubert Germain refuse l’armistice du 22 juin 1940. Il décide de continuer le combat et de rejoindre la Grande-Bretagne avec trois de ses camarades. Le , ils parviennent à s’embarquer sur l’Adandora Star à Saint-Jean-de-Luz à destination de Liverpool. À l’Olympia Hall de Londres, il s’engage dans les Forces françaises libres. Il suit une formation d’élève officier de marine à bord du cuirassé Courbet.

Au printemps 1941, il est affecté, en Palestine, à la 1re division française libre (1re DFL) commandée par le général Legentilhomme. Il participe à la campagne de Syrie au sein de l’état-major de la division.

En , à l’issue de sa formation d’officier à Damas, il est nommé aspirant et affecté à l’état-major de la 1re Brigade française libre commandée par le général Kœnig.

En , il est affecté à la 13e demi-brigade de Légion étrangère (13e DBLE). Il participe, comme chef de section antichars, à la bataille de Bir Hakeim, où il est cité à l’ordre de l’armée.

En , il est nommé sous-lieutenant.

Au sein de la 1re division française libre (1re DFL), il participe à la bataille d’El Alamein puis à la campagne de Tunisie.

Le , pendant la campagne d’Italie, à Pontecorvo près de Monte Cassino, il est blessé et évacué vers Naples.

En , il participe au débarquement de Provence et aux combats de la 1re armée française qui remonte la vallée du Rhône vers l’Allemagne.

Après la Libération, il devient aide de camp du général Kœnig qui commande les Forces françaises d’occupation en Allemagne de au

Hubert Germain travaille de 1950 à 1952 comme cadre pour l’entreprise Cinzano, à Gennevilliers, puis chez l’entreprise chimique suisse Geigy et comme directeur de la Société française de télédistribution.

De 1953 à 1965, il est maire de Saint-Chéron (commune alors située en Seine-et-Oise, aujourd’hui dans l’Essonne).

De 1960 à 1962, il est chargé de mission au cabinet de Pierre Messmer, ministre des Armées puis, conseiller technique de 1967 à 1968. Il y est employé en tant qu’attaché parlementaire du ministre.

Il est ensuite député de la quatorzième circonscription de Paris, dans le 13e arrondissement, d’abord de 1962 à 1967, puis de 1968 à 1972, et enfin en 1973. Il est aussi secrétaire général (1969-1971) et président (1971-1973) de l’amicale parlementaire Présence et Action du gaullisme, dont il est l’un des fondateurs avec Pierre Messmer. René la Combe, Compagnon de la libération et député du Maine-et-Loire lui succédera à la tête de ce mouvement gaulliste.

Sa carrière politique est marquée par sa participation aux trois gouvernements Messmer du au , d’abord comme ministre des Postes, télégraphes et téléphones (PTT), puis ministre chargé des Relations avec le Parlement du au . Il a également assuré l’intérim au ministère des PTT du au , à la suite de la démission de Jean Royer qui se présente à l’élection présidentielle de 1974.

De 1975 à 1982, il est nommé président de la Société française de télédistribution, succédant à Robert Bourgeot.

Franc-maçon, il a été initié à la Grande Loge de France en 1975. Il est membre fondateur de la loge « Pierre Brossolette, Compagnon de la Libération » et grand-maître d’honneur de la Grande Loge de France. Également membre de la juridiction du Suprême Conseil de France, il est 33e degré du Rite écossais ancien et accepté.

À partir de 2010, Hubert Germain est membre du Conseil de l’ordre de la Libération. Il est pensionnaire de l’Institution nationale des Invalides à Paris. Le général Thierry Burkhard, chef d’état-major de l’Armée de terre, lui rend visite le , jour de sa prise de fonction.

Lors des commémorations des 80 ans de l’appel du 18 Juin, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, annonce que les quatre derniers compagnons de la Libération (Edgard Tupët-Thomé, Daniel Cordier, Pierre Simonet et Hubert Germain) sont nommés membres honoraires de l’ordre de l’Empire britannique. La décoration est remise à Hubert Germain par Ed Llewellyn, ambassadeur du Royaume-Uni à Paris le lors d’une cérémonie aux Invalides.*

En , dans son ouvrage Espérer pour la France, écrit avec Marc Leroy, il déclare : « Quand le dernier d’entre nous sera mort, la flamme s’éteindra. Mais il restera toujours des braises. Et il faut aujourd’hui en France des braises ardentes ! ».

Il était le dernier survivant des compagnons de la Libération après la mort de Daniel Cordier le .

Par décret du , Hubert Germain est nommé chancelier d’honneur de l’ordre de la Libération.

Le , anniversaire du dernier jour de la bataille de Bir Hakeim, une cérémonie est organisée en son honneur sous ses fenêtres, aux Invalides. Le , il reçoit du général Alain Lardet le grade de caporal-chef honoraire de la Légion étrangère.

6 août 1925 : premier vol du biplan soviétique de reconnaissance Tupolev ANT-3.

L’ANT-3 était un avion soviétique entièrement métallique conçu par le bureau d’études Tupolev. Tupolev avait acquis une grande expérience lors de la construction de ses deux premiers appareils, et l’avait ensuite utilisé pour construire l’ANT-3. À cette époque, les dirigeants de l’armée de l’air soviétique étaient convaincus que le métal était une matière hautement utilisable dans la construction aéronautique. Tupolev a donc guidé l’AGOS-TsAGI dans la création du premier avion soviétique entièrement métallique. L’ANT-3 fut le premier avion fonctionnel de Tupolev.

Le 1er août 1924, les travaux de conception de l’ANT-3 commencèrent ; en juillet suivant, le prototype était achevé à l’usine AGOS. Le sesquiplan ANT-3 effectua son premier vol le 6 août 1925, piloté par V.N. Fillipov, pilote d’essai du TsAGI. Les VVS (Voenno-Vozdushnye Sily – forces aériennes militaires) commandèrent plusieurs ANT-3, désignés R-3 (R – Razvedchik – reconnaissance), après des essais en vol réussis menés par Mikhaïl Gromov. Cependant, la production fut limitée par la pénurie de matières premières, mais ceux qui furent produits se révélèrent utiles à des fins de propagande.

L’ANT-3 a été produit entre 1926 et 1928 à l’usine GAZ-5 (GAZ – Gosudarstvenny Aviatsionnyy Zavod – usine d’aviation d’État) à Moscou et, à partir de fin 1928, à l’usine GAZ-22. 102 unités ont probablement été produites au total.

Le R-3, utilisé par l’armée pour la reconnaissance, était également utilisé à des fins de propagande avec des vols longue distance.

À l’été 1926, le prototype R-3NL, baptisé Proletariy (en anglais : prolétarien) et immatriculé RR-SOV , piloté par Mikhaïl Gromov , assisté du mécanicien Yevgeny Radzevich, effectua un vol autour de l’Europe : Moscou-Königsberg–Berlin–Paris-Rome– Vienne–Prague–Varsovie-Mosco. Après avoir volé pendant environ 120 km, un vase d’expansion du liquide de refroidissement subit des ruptures de fatigue, projetant de l’eau autour du cockpit. Gromov retourna à Moscou et les journaux rapportèrent que lui et Radzevich avaient fait demi-tour en raison du mauvais temps. L’incident poussa Tupolev à recommander que le réservoir ait une base convexe, ce qui fut adopté. Gromov reprit son expédition et atterrit à Königsberg , où le radiateur fuyait. Gromov se rendit à Berlin où les mécaniciens ne parvinrent pas à réparer le radiateur. Ils poursuivirent leur route vers Paris, où un mécanicien constata que du mastic d’étanchéité s’était détaché. Pour résoudre le problème, il prit le radiateur d’un autre avion et l’adapta à l’ANT-3. Gromov et Radzevich s’envolèrent ensuite pour Rome. Ils volèrent ensuite vers le nord jusqu’à Vienne , mais le soleil commença à se coucher et il faisait déjà nuit alors qu’ils n’étaient plus qu’à 19 km de Vienne. Gromov décida alors de risquer l’atterrissage à Vienne, où des feux de camp étaient allumés autour de l’aéroport pour éclairer la piste d’atterrissage. Le reste du vol se déroula sans incident, hormis le survol de Prague pour continuer jusqu’à Varsovie. À leur retour à Moscou, ils avaient parcouru 7 150 km en 34 heures et 15 minutes de vol à une vitesse moyenne de 210 km/h, établissant ainsi un nouveau record national de vitesse sur longue distance.

Le deuxième ANT-3M-5 de production, immatriculé RR-INT et nommé Nash Otvet, a été piloté par SA Shestakov et DF Fufayev de Moscou à Tokyo et retour, via Sarapul, Omsk, Novossibirsk, Krasnoïarsk, Irkoutsk, Verkhneudinsk, Tchita, Nerchinsk, Blagovechtchensk, Spassk, Nanyuan et Yokohama, prenant 12 jours, couvrant 22 000 km en 153 heures de vol. Le vol a été intitulé « Le Grand Survol de l’Est ».

6 août 1941 : le pilote soviétique Viktor Talalikhin, à court de munitions, décide de percuter un bombardier allemand Heinkel He 111… et survit.

Talalikhin est né le 18 septembre 1918 dans le village de Teplovka, dans le gouvernorat de Saratov, au sein d’une famille paysanne. En 1924, il s’installe à Volsk avec sa famille, où il étudie au lycée n° 1. À l’été 1933, Talalikhin et sa famille s’installent à nouveau à Moscou, où il obtient son diplôme de l’école d’usine de l’usine de transformation de la viande de Moscou en 1934. Talalikhin travaille à l’usine de 1934 à 1937 ; il rejoint un groupe de vol à voile de l’usine en septembre 1935 et, sous la direction du Komsomol, prend des cours de pilotage à l’aéroclub du district de Prolétarski. Talalikhin effectue son premier vol en solo sur un Polikarpov U-2 en juin 1937.

Après avoir rejoint l’ Armée rouge en décembre de la même année, Talalikhin est diplômé de la 2e École d’aviation militaire de Borisoglebsk en décembre 1938 avec le grade de sous-lieutenant. Il devient pilote junior au sein du 3e escadron du 27e Régiment d’aviation de chasse (IAP), rattaché aux forces aériennes du district militaire de Moscou, aux commandes du biplan Polikarpov I-153. Avec le 27e IAP, il combat pendant la guerre d’Hiver de novembre 1939 à mars 1940, effectuant 47 sorties et remportant trois victoires individuelle et une victoire partagée. Pour ses actions, Talalikhin reçoit l’ Ordre de l’Étoile rouge. Au printemps 1941, il termine ses cours de commandant d’escadrille et rejoint le 177e Régiment d’aviation de chasse PVO , alors en formation dans la région de Moscou, comme commandant d’escadrille au sein de son 1er escadron

En 1941, au cours des premières semaines de combats sur le front de l’Est pendant la Seconde Guerre mondiale , il fut d’abord commandant de bord, puis commandant adjoint du 1er escadron, volant avec le 177e régiment d’aviation de chasse PVO des forces de défense aérienne soviétiques , assurant la défense aérienne de Moscou. Talalikhin effectua sa première mission de combat le 22 juillet.

Il abattit un Junkers Ju 88 dans la nuit du 5 au 6 août. Dans la nuit du 6 au 7 août 1941, pilotant un chasseur Polikarpov I-16 des forces de défense aérienne soviétiques au-dessus de Moscou, Talalikhin percuta un bombardier allemand Heinkel He 111 après être tombé à court de munitions, détruisant les deux appareils. Blessé par un tir de mitrailleuse du bombardier allemand, il sauta en parachute et atterrit dans un petit lac. Il fut présenté comme le premier pilote de l’histoire à percuter un avion ennemi de nuit et fut célébré à Moscou par les médias soviétiques comme le premier grand héros de l’air soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, Piotr Eremeyev , un autre pilote de défense aérienne moscovite, avait déjà accompli le même exploit le 29 juillet. Le 8 août, Talalikhin reçut le titre de Héros de l’Union soviétique et l’Ordre de Lénine. Il devint rapidement commandant d’escadron au sein du 177e.

Par la suite, Talalikhin commença à piloter le Mikoyan-Gurevich MiG-3. Le 27 octobre, il dirigea un groupe mixte composé de deux MiG-3 et de six I-16 lors d’une action au-dessus de Podolsk, couvrant les troupes au sol. Près du village de Kamenka, il descendit pour attaquer les positions allemandes, mais les avions soviétiques furent pris en embuscade par six Messerschmitt Bf 109 attaquant à plus haute altitude. Talalikhin revendiquait deux Messerschmitt Bf 109 avant d’être abattu et tué par un autre.

Son corps a été envoyé à Moscou et incinéré, et le 23 février 1959, l’urne contenant ses cendres a été déplacée au cimetière de Novodievitchi.

En juin 2014, l’épave de l’I-16 dans lequel Talalikhin a percuté le bombardier a été découverte dans une forêt à 20 kilomètres de Moscou.

6 août 1943 : mort en opération de l’héroïne soviétique Zinaida Mareseva.

Zinaida Mareseva était sergent-major du 214e régiment des carabiniers de la Garde du 73e division des carabiniers de la Garde lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour son engagement dans la bataille, elle a reçu à titre posthume le titre d’Héroïne de l’Union soviétique le .

Mareseva est née le dans une famille russe du village de Cherkaskoe, situé dans l’actuel district de Volsk de l’Oblast de Saratov ; son père est berger dans une ferme collective. Après avoir obtenu son diplôme de l’école secondaire, elle assiste à des cours de médecine avant de devoir aller travailler dans une usine de ciment à cause de la guerre.

Lorsque le père de Mareseva est envoyé en première ligne au début de la guerre, elle demande à plusieurs reprises à rejoindre les rangs de l’Armée rouge après sa formation médicale, mais elle est refusée. Finalement, elle commence des cours de soins infirmiers militaires et rejoint l’Armée rouge en 1942, après l’obtention de son diplôme. Elle est envoyée sur le Front de l’Est à la fin de novembre de la même année, avec la 38e Division des carabiniers, qui reçut plus tard le titre de Garde soviétique et devint le 73e division des carabiniers de la Garde.

Elle combat à Stalingrad, Voronej et sur le Front de la steppe en tant que médecin, et pour son engagement dans la bataille le , elle reçoit la Médaille « du mérite militaire », et l’Ordre de l’Étoile rouge après le sauvetage de 38 soldats blessés dans la bataille de Koursk. Le 1er , son régiment reçoit l’ordre de traverser la rivière Donets pour atteindre le sud de Belgorod. Le passage entre les villes de Solomino et Toplinka implique d’esquiver les tirs d’artillerie lourde et deux divisions d’infanterie allemandes ; la rive droite de la rivière est minée et entièrement contrôlée par l’Axe. Après une longue bataille, la Garde soviétique réussit à prendre le contrôle d’une petite tête de pont sur la rive droite, et malgré les lourdes pertes, continue l’offensive. Tout au long de la bataille, Mareseva traite les soldats blessés, et lorsque les coups de feu cessent à la tombée de la nuit, elle transporte en sécurité les blessés, sur la rive gauche de la rivière.

Le , après de nombreuses victimes dues aux contre-attaques allemandes, les forces soviétiques affaiblies voient les Allemands contourner leur forteresse par la rive gauche. En infériorité numérique, les forces soviétiques commencent à battre en retraite, ce qui est illégal en vertu de l’Ordre n° 227, aussi connu sous le nom de « Pas un pas en arrière ! » ; Mareseva, remarquant l’approche allemande vers les tranchées où sont cachés les soldats soviétiques blessés, et après avoir convaincu les soldats de son régiment de continuer le combat, elle saisit son pistolet et se rue vers les lignes ennemies. Dans la confrontation dirigée par Mareseva, plus de 150 combattants ennemis sont tués et huit mitrailleuses, deux mortiers et vingt lance-grenades sont saisis. Après avoir mené l’attaque, elle transporte les blessés hors du champ de bataille et continue de les soigner. Les soviétiques réussissent à improviser un pont piétonnier plus sûr pour transporter les blessés sur la rive gauche, au lieu d’utiliser un bateau, mais le pont est détruit par le feu ennemi pendant la nuit. Le matin du , alors qu’elle transporte des soldats blessés en sécurité sur le bateau, elle utilise son corps comme bouclier humain pour défendre ses camarades d’une attaque au mortier et meurt de ses blessures trois jours plus tard (une autre version indique que la barque aurait touché une mine).

Elle est, à titre posthume, déclarée Héroïne de l’Union soviétique le pour sa bravoure dans la traversée de la rivière au cours de laquelle elle sauva 64 soldats blessés.

6 août 1944 : le pilote américain Georges Preddy abat 6 Messerschmitt Bf 109 en une seule sortie.

Preddy est né en 1919 à Greensboro, en Caroline du Nord. Il était le deuxième des quatre enfants de George Earl Sr. et de Clara Noah Preddy. Il a fréquenté l’école Aycock et le lycée de Greensboro. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé dans une filature de coton et a fréquenté le Guilford College pendant deux ans, avant de devenir pilote de bombardier d’eau.

En septembre 1940, il s’engagea dans la Garde nationale de Caroline du Nord et servit au sein du 252e régiment d’artillerie côtière. Preddy tenta de devenir aviateur naval dans l’US Navy, mais fut refusé à trois reprises. Il intégra alors le programme des cadets de l’aviation de l’US Army Air Corps le 29 avril 1941. Il fut nommé sous-lieutenant dans l’US Army Air Forces et obtint son brevet de pilote à Craig Field, en Alabama, le 12 décembre 1941, cinq jours seulement après l’ attaque japonaise sur Pearl Harbor.

Preddy fut affecté comme pilote de P-40 Warhawk au 9e escadron de poursuite du 49e groupe de poursuite , qui assurait la défense aérienne contre les avions japonais attaquant Darwin, en Australie. Preddy revendiquait deux avions japonais endommagés au-dessus de Darwin. Il fut hospitalisé après une collision en vol avec un autre P-40, au cours de laquelle l’autre pilote, le sous-lieutenant John Sauber, fut tué. Après son rétablissement, il arriva à Hamilton Field en Californie, à la recherche d’une affectation. En décembre 1942, il fut envoyé à Mitchel Field dans l’État de New York, puis à Westover Field dans le Massachusetts, où il fut affecté au 487e escadron de chasse du 352e groupe de chasse, aux commandes de P-47 Thunderbolts. Le 30 juin 1943, le 352e FG embarqua sur le transport de troupes RMS Queen Elizabeth. Le groupe atterrit au Royaume-Uni et fut affecté à la RAF Bodney à Watton, Norfolk, sous le contrôle opérationnel de la 67e escadre de chasse, VIIIe Fighter Command.

Preddy effectua sa première mission de combat en Europe en septembre 1943 et, le 14 octobre 1943, il participa au deuxième raid de Schweinfurt, mais fut contraint de faire demi-tour avec 196 autres pilotes de P-47 en raison de réservoirs presque vides. Le 1er décembre 1943, il abattit un Bf 109 , sa première victoire aérienne. Le 22 décembre, il mena son escadrille pour disperser une attaque de Me 210 contre un B-24 Liberator dispersé , parvenant à abattre l’un d’eux et à éloigner les autres du B-24, ce qui lui valut la Silver Star.

Le 29 janvier 1944, le 352e FG escorta une formation de 800 bombardiers de retour après avoir ciblé des complexes industriels de Francfort. Au-dessus des côtes françaises, Preddy abattit un Fw 190, mais fut touché par la DCA ennemie. Il réussit à survoler la Manche avec son P-47, puis sauta en parachute. Son ailier, le lieutenant William T. Whisner, continua de survoler Preddy et de lui communiquer ses coordonnées par radio, malgré le risque de tomber en panne de carburant jusqu’à ce que les secours aéronavals puissent trianguler sa position. Un hydravion de la Royal Air Force arriva et tenta de secourir Preddy, mais la mer agitée faillit le noyer. Après l’avoir secouru, l’avion dut être remorqué jusqu’à la côte par la Royal Navy, l’un de ses pontons ayant été brisé par la mer agitée.

En avril 1944, le 352e FG fut converti aux North American P-51 Mustang . Preddy devint un as de l’aviation après avoir abattu deux Bf 109 lors d’une mission d’escorte de bombardiers vers Neubrandenburg le 13 mai. Le 20 juin, alors qu’il escortait des bombardiers vers Magdebourg, il abattit un Fw 190 et participa à la destruction d’un Me 410 avec un autre aviateur. Du 12 juin au 5 août, il remporta neuf victoires aériennes.

Son plus grand jour arriva le 6 août 1944. Malgré une gueule de bois la veille, lors d’une soirée de remise d’obligations de guerre, Preddy mena son escadron en mission d’escorte de bombardiers au-dessus de Hambourg , en Allemagne. Arrivés à destination, les bombardiers furent attaqués par une formation de Bf 109. Comme ces derniers ne remarquèrent pas les P-51 qui les escortaient, Preddy mena une attaque par l’arrière contre les Bf 109 et en abattit deux. Preddy abattit deux autres Bf 109 avant que les Allemands ne commencent à fuir après avoir compris qu’ils étaient attaqués. Alors que les Américains continuaient de les poursuivre, Preddy abattit un cinquième Bf 109. Alors que les chasseurs descendaient à 1 500 mètres, Preddy abattit un sixième Bf 109, faisant de lui l’un des 38 pilotes de l’USAAF à devenir un « as en un jour ». Pour ses actions lors de la mission, Preddy fut nominé pour la Medal of Honor , la plus haute distinction militaire américaine, par son commandant d’escadron, John C. Meyer. Le 12 août, Preddy reçut la Distinguished Service Cross en reconnaissance de ses actions lors de la mission du 6 août.

Après la mission, Preddy retourna aux États-Unis pour une tournée de 30 jours. Le 28 octobre 1944, il retourna en Angleterre et fut nommé commandant du 328e escadron de chasse au sein du 352e groupe de chasse. Il reçut un P-51D-15NA flambant neuf et, le 2 novembre, il dirigea l’escadron lors de l’escorte de bombardiers au-dessus de Mersebourg , en Allemagne. Au cours de la mission, il abattit un Bf 109 à l’aide du viseur K-14 du P-51, tandis que le reste de son escadron abattait 24 avions ennemis, établissant ainsi un record de victoires aériennes pour un escadron en une seule mission pour la 8e Air Force. Lors de la mission du lendemain, il abattit un Fw 190. Pendant la bataille des Ardennes, qui débuta le 16 décembre, le 352e FG fut déplacé vers l’aérodrome Y-29 près d’Asch, en Belgique. Durant cette période, les pilotes ont effectué des patrouilles aériennes, des attaques au sol et des missions de reconnaissance en soutien aux forces terrestres alliées pendant la bataille.

George Preddy fut tué le matin du 25 décembre 1944 par un tir ami . Ce jour-là, il dirigeait une formation de 10 P-51 et, après avoir patrouillé pendant environ trois heures, ils reçurent l’ordre d’aider à un combat aérien déjà en cours. Preddy détruisit deux Bf 109 avant d’être dirigé vers un Focke-Wulf Fw 190 isolé qui mitraillait les forces terrestres alliées au sud-est de Liège, en Belgique . Alors qu’il poursuivait le Fw 190, l’avion de Preddy ainsi que deux autres P-51 passèrent au-dessus de la ligne de front alliée à hauteur de la cime des arbres. Une batterie antiaérienne (AA) de l’armée américaine (probablement une partie du 430e bataillon AA du XIX Corps) tira sur le Fw 190 mais manqua sa cible et toucha le P-51 de Preddy. Preddy a réussi à larguer sa verrière, mais n’a pas pu sauter avant que son avion ne percute le sol à grande vitesse. Bien que l’angle d’impact faible ait permis de survivre à l’accident, ses blessures causées par des tirs de mitrailleuse de calibre .50 ont été mortelles.

6 août 1945 : bombardement atomique (uranium) d’Hiroshima.

Le à 2 h 45 (heure locale), le bombardier B-29 piloté par Paul Tibbets, baptisé Enola Gay, en l’honneur du nom de sa mère, décolle de la base de Tinian, avec à son bord une puissante bombe atomique à l’uranium 235 d’une puissance de 15 kilotonnes, surnommée Little Boy. L’équipage est composé de douze hommes, dont quatre scientifiques. Deux autres B-29 l’escortent, emportant les instruments scientifiques destinés à l’analyse de l’explosion.

À 7 h 9, l’alarme aérienne est déclenchée à Hiroshima ; un avion isolé est repéré. Il s’agit du B-29 d’observation météorologique Straight Flush. Au même moment, deux autres appareils survolent Kokura et Nagasaki pour une mission de reconnaissance identique. Les conditions météorologiques sont très bonnes au-dessus de Hiroshima ; la ville est choisie comme cible. Au sol, l’alerte aérienne est levée à 7 h 30. La ville a été peu bombardée pendant la guerre et les habitants ont l’habitude de voir les bombardiers américains survoler leur ville pour se rendre plus au nord. Selon le musée national de la ville de Hiroshima, la ville aurait été sciemment épargnée par les Américains lors des bombardements conventionnels pour éviter tout dommage préalable, afin de mieux évaluer les effets de la bombe atomique.

La bombe, portant des quolibets signés à l’adresse des Japonais, est armée en vol et larguée à 8 h 15, à près de 9 000 mètres au-dessus de la ville. À 8 h 16 min 2 s heure locale, après 43 secondes de chute libre, la bombe explose à 587 mètres du sol, à la verticale de l’hôpital Shima, situé au cœur de l’agglomération, à moins de 300 mètres au sud-est du pont Aioi, initialement visé car reconnaissable par son plan en « T ».

L’explosion, équivalant à celle de 15 000 tonnes de TNT, rase instantanément la ville. Sur les 90 000 bâtiments de la ville, 62 000 sont totalement détruits. Il ne resta aucune trace des habitants situés à moins de 500 mètres du lieu de l’explosion. Le siège de la deuxième armée générale, créée le à partir de la dissolution du commandement général de la défense, chargée de la défense de l’Ouest du Japon, ainsi que de nombreux arsenaux et bases aériennes étaient situés dans un secteur montagneux de la ville à 10 km du centre, dans le château de Hiroshima qui fut également détruit. Dans les secondes qui suivent l’explosion, 75 000 personnes sont tuées. Dans les semaines qui suivent, 50 000 personnes meurent à leur tour, soit environ 125 000 victimes en trois mois. Le décompte du nombre total de morts reste imprécis ; il est de l’ordre de 250 000. Au retour, les aviateurs voient pendant 500 kilomètres le champignon qui, en deux minutes, a atteint 10 000 mètres d’altitude. L’Enola Gay atterrit six heures plus tard à Tinian. Son équipage est aussitôt décoré.

6 août 1945 : mort accidentelle du pilote et as américain Richard Bong.

Richard « Dick » Ira Bong, né le et mort le , est un pilote de chasse américain lors de la Seconde Guerre mondiale. Avec 40 victoires en combat aérien à son actif, c’est le plus grand as de l’aviation américaine, devant son ami le major Thomas McGuire (38 victoires lors de sa mort). C’est sur un chasseur bimoteur Lockheed P-38 Lightning que Bong remportera toutes ses victoires. Il trouvera également la mort aux commandes d’un avion Lockheed.

Bong est né à Poplar (Wisconsin, États-Unis) en 1920. C’était le fils d’un fermier et il était passionné d’aviation.

En 1941, il devient élève pilote à Tulare (Californie), puis à Gardner Field (Californie) et Luke Field (Arizona). Il est très bien noté.

En , il devient officiellement pilote de chasse dans le corps d’aviation de réserve aux États-Unis, puis instructeur. Le , il suit à Hamilton Field (Californie) un stage de formation au combat sur le Lockheed P-38 Lightning, le nouveau chasseur américain, un bimoteur à long rayon d’action. Cet appareil devient l’avion préféré de Bong, et il obtiendra toutes ses victoires à son bord. En , il passe sous le fameux pont du Golden Gate de San Francisco aux commandes d’un P-40 et exécute un looping autour de l’arche centrale.

En , Bong rejoint le Fighter Squadron 9 du 49th Fighter Group en Australie (faisant partie de la 5th USAAF).

Puis, en , il est en Nouvelle-Guinée avec le 35th Fighter Group (il reviendra plus tard au 49th Fighter Group). C’est à cette époque qu’il remporte sa première victoire. Il enchaîne les victoires en 1943 et 1944. En , avec son ami Tom Lynch (18 victoires), il détruit un avion japonais au sol avec à son bord des officiers d’état-major nippons. Cet avion étant détruit au sol, il n’est pas considéré comme une victoire aérienne.

Après sa 28e victoire, Bong est (à sa demande) affecté à Foster Field (Texas) pour s’initier aux nouvelles méthodes de tir, puis il revient au 49th Fighter Group aux Philippines en . L’état-major souhaitant sauvegarder ce pilote exceptionnel, Bong n’est autorisé à intervenir qu’en qualité d’instructeur, sauf en cas de légitime défense. En 1944 a lieu une sorte de « duel fraternel » à distance avec l’autre as des États-Unis, Thomas McGuire, également pilote de P-38 dans la 5e Air Force.

Le , Bong obtient sa 40e victoire : il a bouclé son second tour d’opération et reçoit la Medal of Honor des mains du général Douglas MacArthur.

Fin , Richard Bong est affecté à Wright Field (Ohio) en qualité de pilote d’essai. En , il rejoint Burbank (Californie) où il contrôle et teste les nouveaux avions Lockheed. Le (le jour même du bombardement atomique de Hiroshima), Bong est tué dans l’accident de son Lockheed P-80 Shooting Star (USAAF Serial Number 44-85048), l’un des premiers avions à réaction américains. Il semble avoir été victime d’une perte de puissance du turboréacteur au décollage de Burbank.

Le Lockheed P-80 Shooting Star est le second avion de chasse à réaction conçu par les États-Unis (le premier étant l’Airacomet), le premier capable de dépasser 800 km/h en vol horizontal, et le premier jet américain à avoir remporté une victoire en combat aérien.

La société Lockheed avait commencé à étudier sur ses fonds propres un projet d’avion à réaction dès 1939, sous la désignation L-133. Faute d’intérêt de la part de l’USAAF, ce projet n’avait pas dépassé le stade de la planche à dessin. Fin 1942, le résultat des études préliminaires d’un P-59 Airacomet monoréacteur furent transmis à Lockheed, qui fut alors invité à proposer un avion conçu autour du réacteur anglais Halford H.1B. Un nouveau projet fut alors lancé, recevant la désignation interne L-140. Approuvé par l’USAAF en , il fit l’objet d’un contrat officiel au mois d’octobre, imposant un délai de réalisation de 180 jours.

Une équipe d’ingénieurs spéciale se mit au travail, dans un bâtiment séparé afin de maintenir le secret sur ce projet. Le développement de l’avion fut suffisamment rapide pour permettre de livrer un premier XP-80 en . Quelques problèmes furent cependant rencontrés sur le développement du réacteur : la société Allison tardait à mettre au point le J36 initialement prévu (un Halford H.1B construit sous licence), aussi Lockheed proposa un projet L-141, plus gros, afin de permettre d’installer un General Electric I-40 (prototype du futur J33), et reçut l’autorisation d’en réaliser deux exemplaires.

Finalement équipé d’un Halford H.1B, nommé plus tard de Havilland Goblin, fourni par la société britannique de Havilland, le prototype XP-80 fit son premier vol le . C’est le premier avion à avoir été pressurisé par une prise d’air extérieur dans le réacteur (à 30 000 pieds, la pression dans la cabine était équivalente à celle éprouvée à 18 000 pieds). Son premier vol ne dura que 5 minutes, en particulier à cause d’un problème de rentrée du train d’atterrissage. Après la correction de quelques problèmes, le XP-80 atteignit finalement 807 km/h à 6 240 mètres d’altitude, devenant ainsi le premier avion américain à dépasser 800 km/h en vol horizontal. Après plusieurs campagnes d’essai, ce prototype fut finalement envoyé au musée en .

Construit en parallèle, le premier XP-80A équipé d’un General Electric I-40 fit son vol inaugural le . Cette version était plus grande (60 cm de plus tant en longueur qu’en envergure) et était plus lourde, ce qui imposa de renforcer le train d’atterrissage. Un second XP-80A, biplace celui-ci, fit son premier vol en . Il reçut par la suite, à titre expérimental, deux réservoirs en bout d’aile, dont on s’aperçut finalement qu’ils n’augmentaient pas la traînée aérodynamique et qu’ils amélioraient l’efficacité des ailerons.

Commandés en , les premiers exemplaires de présérie furent livrés à partir de . Le second YP-80A avait son armement remplacé par des caméras de reconnaissance.

Les débuts du Shooting Star furent difficiles : à la perte de cinq des treize YP-80A en moins d’un an, il faut également ajouter un taux d’accidents élevé sur les premiers P-80 de production. Ceci entraîna plusieurs interdictions temporaires de vol, afin de permettre de corriger quelques problèmes au niveau du réacteur. Cependant, beaucoup d’accidents étaient dus à des erreurs de pilotage. Une perte de puissance du réacteur au décollage coûta la vie au plus grand as américain de la Seconde Guerre mondiale, le major Richard Bong.

La première version de série fut le P-80A, équipée d’aérofreins sous le ventre et recevant quelques autres modifications mineures. Le P-80A entra en service dans l’armée de l’air américaine en février 1945. Seuls deux P-80A furent engagés au combat en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. En raison de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la commande initiale de 3 500 avions fut réduite à 917 exemplaires durant l’été 1945. Les premiers avions furent livrés avec un réacteur J33-A-9, d’une poussée de 1 748 kgp, qui fut rapidement remplacé par un J33-A-17, d’une puissance de 1 816 kgp. D’autres modifications furent apportées en cours de production. Une partie des P-80A produits furent convertis en avions de reconnaissance, recevant 3 caméras à la place des mitrailleuses, tandis qu’une centaine d’avions étaient construits dès le départ dans cette configuration.

Les livraisons de la version F-80B (La nouvelle désignation fighter F-80 avait remplacé le pursuit P-80) commencèrent en . Cette version était équipée d’un système d’injection d’eau-méthanol permettant d’augmenter temporairement la puissance du réacteur, d’un siège éjectable et d’un radio-compas. Un certain nombre reçurent un dégivreur de verrière et des huiles spéciales pour permettre leur déploiement en Alaska.

Le premier F-80C vola en , avec un réacteur plus puissant (J33-A-23 puis J33-A-35) et de mitrailleuses M3 améliorées. Pendant la guerre de Corée, les F-80C reçurent de nouveaux réservoirs en bout d’ailes contenant plus de carburant. Environ 75 exemplaires furent modifiés en avions de reconnaissance RF-80C. Après la guerre de Corée, près de 140 F-80A/RF-80A et 120 F-80B reçurent certaines des améliorations de la version F-80C.

Il commença à être transféré dans les unités de réserve au début des années 1950, avant d’être finalement réformé en 1958. Durant la seconde moitié des années 1950, un certain nombre d’exemplaires furent fournis d’occasion à différents pays d’Amérique du Sud, dans le cadre d’un programme d’assistance militaire. Parallèlement, la société Sperry fut chargée de convertir plusieurs dizaines de F-80 en drones radiocommandés pour l’entraînement au tir, désignés QF-80. Certains furent, semble-t-il, également utilisés pour la collecte de mesures lors des essais nucléaires américains. Plusieurs Shooting Star P-80A ont été transférés à l’US Navy à partir du 29 juin 1945, conservant leurs désignations P-80. À la Naval Air Station Patuxent River, un P-80 de la Navy a été modifié avec les modules complémentaires requis, comme une crosse d’appontage, et chargé à bord du porte-avions USS Franklin D. Roosevelt à Norfolk, le 31 octobre 1946. Le lendemain, l’avion effectua quatre décollages sur le pont et deux lancements de catapultes, avec cinq atterrissages arrêtés, pilotés par le major Marion Carl des Marines. Une deuxième série d’essais a eu lieu le 11 novembre.

L’US Navy avait déjà commencé à se procurer ses propres avions à réaction, mais la lenteur des livraisons causait des problèmes de dissension parmi les pilotes, en particulier ceux qui pilotaient encore des Vought F4U Corsair. Pour accroître la formation terrestre à la transition vers les avions à réaction, cinquante avions furent transférés à l’US Navy, depuis l’US Air Force en 1949 en tant qu’avions d’entraînement à réaction. Renommés TO-1 par l’US Navy (rechangé en TV-1 en 1950), 25 étaient basés à la Naval Air Station North Island, en Californie, avec le VF-52, et 16 étaient affectés au Corps des Marines, équipant le VMF-311 à la Marine Corps Air Station El Toro. Ces avions furent finalement envoyés dans des unités de réserve. Le succès de ces avions a conduit à l’achat par la Navy de 698 T-33 Shooting Star (sous le nom de TO-2/TV-2) pour fournir un avion biplace destiné au rôle d’entraînement. Lockheed a ensuite développé une version capable d’embarquer sur porte-avions, le Lockheed T2V SeaStar, qui est entré en service en 1957.

La version biplace d’entraînement du F-80 a rencontré un succès considérable : désignée T-33 et surnommée T-Bird, elle a été construite à plus de 6 500 exemplaires et utilisée pour former les pilotes d’une trentaine de pays différents. C’est aussi l’ avion sur lequel les deux pilotes imaginaires, Tanguy et Laverdure font leur formation dans les deux premiers tomes sur la base de Meknès, au Maroc. Elle a également servi de base à la conception du Lockheed F-94 Starfire.

6 août 1952 : premier vol de l’avion à réaction britannique Boulton Paul P.120.

Le Boulton Paul P.120 était un avion de recherche conçu et produit par l’ avionneur britannique Boulton Paul. Il fut le dernier avion de cette entreprise à voler. Le P.120 fut développé pour étudier les propriétés aérodynamiques de la configuration à aile Delta. Effectuant son vol inaugural le 6 août 1952, cet appareil unique effectua une série de vols d’essai depuis la base de la RAF de Boscombe Down. Le P.120 était très similaire au Boulton Paul P.111, un avion expérimental sans empennage, mais s’en différenciait principalement par son empennage horizontal et ses extrémités d’ailes fixes. L’appareil unique fut perdu lors d’un accident non mortel après avoir subi un important flottement ; le pilote d’essai, « Ben » Gunn, réussit à évacuer l’appareil en toute sécurité grâce à son siège éjectable ; il s’agissait de la première éjection d’un avion à aile delta. Bien qu’il ait été prévu de reconstruire le P.111 pour en faire un second P.120, ces projets restèrent lettre morte et, par conséquent, ce type d’appareil ne connut plus d’activité.

Le P.120 a été développé en réponse à la publication par le ministère de l’Air de la spécification E.27/49 , qui était l’un des éléments d’un programme plus vaste entrepris à la demande du gouvernement britannique sur une innovation récente, l’aile delta , qui nécessitait plusieurs avions expérimentaux pour étudier correctement les propriétés et les caractéristiques impliquées. Boulton Paul s’est immédiatement intéressé à la spécification et a remarqué qu’un avion approprié pouvait être produit, bien qu’avec quelques modifications de conception, à partir de l’avion expérimental Boulton Paul P.111 précédent . Bien que les deux avions partagent un degré élevé de similitudes, comme être équipés d’une aile largement identique (une configuration delta non coupée) et d’un fuselage similaire, il y avait des différences à la fois mineures et majeures entre les deux avions.

Les principales différences entre le P.120 et le P.111 résidaient dans l’empennage. Le nouvel avion était doté d’une dérive et d’une gouverne de direction en flèche, tandis que les surfaces horizontales de l’empennage étaient déplacées vers le haut, environ aux deux tiers supérieurs de la dérive, afin d’améliorer la stabilité longitudinale et directionnelle. Afin d’enregistrer le comportement de l’écoulement de l’air, une caméra était intégrée à l’extrémité de la dérive, tandis qu’un parachute de freinage était logé dans une ogive entre la gouverne de direction et la tuyère d’éjection, cette dernière étant légèrement allongée par rapport à son homologue du P.111. La surface horizontale de l’empennage était inclinée à 45 degrés et ne constituait pas un plan horizontal au sens traditionnel du terme, le contrôle de tangage étant assuré par les élevons , mais elle était entièrement mobile et réglable pour le réglage du compensateur.

L’aile du P.120, bien que très similaire à celle du P.111, présentait des renflements notables au niveau des trappes de train d’atterrissage , tandis que des barrières d’aile semi-elliptiques étaient également ajoutées à la jonction entre l’aile et les extrémités des ailes. Contrairement au P.111, les extrémités des ailes du P.120 n’étaient ni amovibles ni remplaçables, mais fixées de manière permanente ; elles pouvaient être tournées soit différentiellement, soit ensemble pour une compensation latérale ou longitudinale . Des actionneurs électrohydrauliques étaient utilisés pour déplacer les extrémités des ailes selon les instructions du pilote via un panneau de commande situé à bâbord du cockpit.

Alors que le fuselage était globalement similaire à celui du P.111, et pratiquement identique à l’avant du cadre 290.88, l’arrière du fuselage du P.120 a subi des modifications considérables. Il a été considérablement renforcé par l’utilisation de gabarits supplémentaires, jugés nécessaires pour tenir compte des différents empennages installés. L’extrémité du longeron arrière était directement fixée à la gouverne de direction motorisée D’autres modifications mineures comprenaient l’ajout d’une antenne radio VHF sur la colonne vertébrale du fuselage, juste à l’arrière du cockpit, et un tube de Pitot repositionné. Le P.111 et le P.120 étaient propulsés par le même moteur, un turboréacteur Rolls-Royce Nene , capable de générer jusqu’à 5 100 lb de poussée.

6 août 1961 : le cosmonaute soviétique Guerman Titov effectue (à 25 ans !) le 2e vol orbital de l’ère spatial.

Guerman Stepanovitch Titov naît le à Verkhneïe Jilino dans le kraï de l’Altaï au sud-est de la Sibérie occidentale. Son père est instituteur et donne à son fils le prénom peu habituel de Guerman parce qu’il s’agit de son personnage favori dans l’œuvre de Pouchkine. Alors qu’il est encore jeune, Titov décide qu’il sera pilote comme son oncle aviateur et héros de la Seconde Guerre mondiale. En , Titov intègre la 9e école de l’Armée de l’Air à Kostanaï (aujourd’hui au Kazakhstan) avant d’être transféré à l’école supérieure de l’Armée de l’Air de Stalingrad deux ans plus tard. Après avoir décroché sa qualification en , il est pilote successivement dans deux régiments des Gardes de la 41e division aérienne du district militaire de Léningrad.

En juin 1959, le processus de sélection des premiers cosmonautes du programme spatial soviétique est lancé. Les responsables ont décidé de rechercher leurs candidats parmi les pilotes de l’armée de l’air car ils sont déjà, par leur métier, accoutumés à subir des accélérations importantes, sauter en parachute, être éjectés etc. Contrairement aux Américains qui ont sélectionné des pilotes d’essai expérimentés, les responsables soviétiques ont décidé de choisir des pilotes relativement novices, ayant entre 25 et 30 ans. Compte tenu de l’espace restreint disponible dans la future capsule spatiale, les recrues ne doivent pas mesurer plus de 1,70 à 1,75 mètre. Titov fait partie des 12 sélectionnés. Comme les installations pour l’entraînement des pilotes ont une capacité limitée à cette époque, il est décidé le de préparer en priorité un groupe de six pilotes (TsPK-1). Ceux-ci sont choisis, entre autres, sur des critères physiques, les plus grands étant écartés. Titov suit comme les autres apprentis cosmonautes un entraînement physique, effectue des sauts en parachute, s’entraîne sur un simulateur de la capsule Vostok, passe en centrifugeuse et reçoit une formation de base sur le fonctionnement des fusées et des vaisseaux spatiaux.

En , le groupe passe devant une commission présidée par le général Nicolaï Kamanine pour la sélection du pilote qui effectuera le premier vol dans l’espace. Celui-ci occupera pour la décennie suivante le poste de commandant du corps des cosmonautes. À l’issue des examens trois pilotes sont sélectionnés : Titov, Youri Gagarine et Grigori Nelioubov. À ce stade, Gagarine est donné favori par tous ceux qui le côtoient et il est remarqué par Sergueï Korolev, le responsable du programme spatial habité soviétique. Titov est plus cultivé que Gagarine mais a un caractère rebelle. Le troisième sélectionné, Grigori Nelioubov, est sans doute le plus doué sur le plan technique mais il est considéré comme trop rebelle par les sélectionneurs les plus conservateurs. Il ne volera jamais et après avoir été licencié à la suite d’un problème d’alcool, il se suicidera en 1966.

Le choix final se fait entre Gagarine et Titov. Le responsable de l’Union soviétique Nikita Khrouchtchev, à qui on demande sa préférence, les met sur un pied d’égalité et c’est finalement la commission de Kamanine qui tranche en faveur de Gagarine. La meilleure résistance physique de Titov, qui en fait un candidat idéal pour le deuxième vol programmé qui est beaucoup plus long, ainsi que ses origines de classe moyenne contre celles plus modestes de Gagarine qui symbolisent « l’idéal de l’égalité soviétique » peuvent également avoir joué contre lui. Après la décision de la commission, Titov et Gagarine ne sont tous deux informés qu’une semaine avant le lancement de qui sera le cosmonaute principal et qui sera la doublure. Déçu, Titov ne bronche pas, même s’il ne félicite pas non plus Gagarine. Le vol de Gagarine à bord de Vostok 1 se déroule à la perfection le et consacre le triomphe momentané de l’astronautique soviétique.

La planification d’un deuxième vol et son objectif étaient restés jusque-là assez vagues. Gagarine n’a séjourné dans l’espace que le temps d’une orbite. Korolev veut porter la durée du deuxième vol à une journée entière mais tous, médecins, cosmonautes et entraîneurs s’opposent à son scénario et demandent que le vol ne dure pas plus de 3 orbites soit environ 5 heures. Korolev demande l’arbitrage du ministre et obtient gain de cause : le vol durera 24 heures soit 17 orbites. Titov qui était la doublure de Gagarine est naturellement choisi pour ce vol. Le but principal de la mission est de parvenir à effectuer les 17 orbites mais 6 objectifs techniques et scientifiques sont ajoutés :

- tester des changements d’orientation du vaisseau réalisés manuellement et étudier la possibilité de déclencher une rentrée atmosphérique sans utiliser les automatismes ;

- étudier le comportement de l’organisme humain durant un séjour prolongé dans l’espace et durant la phase d’atterrissage ;

- déterminer les capacités de l’homme à travailler en apesanteur ;

- tester les communications radio avec les stations à Terre en utilisant le système de radio-téléphone Zarya ;

- tester l’utilisation d’une caméra par le pilote ;

- effectuer des observations visuelles via le hublot en utilisant des instruments optiques simples.

Titov décolle à bord de Vostok 2, le . Le lancement se déroule à la perfection. Contrairement à Vostok 1, la capsule de Titov est placée sur l’orbite attendue de 178 × 257 km. Dès que le vaisseau se trouve en apesanteur, Titov commence à ressentir les premières nausées liées au mal de l’espace, assimilable pour les mécanismes et les effets au mal des transports. Gagarine n’avait pas du tout souffert de ce problème, mais on découvrira par la suite que le mal touche une bonne partie des astronautes pourtant habitués par leur profession de pilote de chasse à maltraiter leur oreille interne. Alors que le vaisseau boucle sa sixième orbite, Titov, toujours nauséeux mais tentant de rassurer le personnel au sol sur son état de santé, décide de prendre son repas composé de trois plats en tube tout en filmant la scène. Mais le mal persiste et il mange très peu régurgitant en partie ce qu’il a avalé. Pour reprendre des forces il décide de dormir, mais se réveille après plusieurs orbites dans le même état comateux. Il effectue quelques manipulations pour vérifier sa coordination comme cela avait été prévu au cours de la mission, filme durant 10 minutes l’horizon de la Terre lorsque le vaisseau entre et sort de son ombre avec une caméra Konvas, effectue à deux reprises des manœuvres d’orientation manuelles. Alors que la fin de la mission approche son état de santé s’améliore et il boucle la dernière orbite en parfaite santé. La rentrée atmosphérique se déroule de manière aussi catastrophique que lors de la mission Vostok 1. Le module de service ne se détache pas du module de descente et la séparation n’a lieu que tardivement. Il s’éjecte du vaisseau comme prévu et atterrit près de Krasny Kout, dans l’oblast de Saratov.

6 août 1969 : le plus gros hélicoptère jamais construit, le Mil Mi-12 (soviétique) soulève une masse de plus de 44 tonnes.

Le Mil Mi-12 (désignation d’origine V-12, code OTAN Homer) de la société russe Mil est le plus gros hélicoptère jamais construit. Ses deux rotors contrarotatifs sont disposés à l’extrémité de poutres latérales, ce qui permet de faire l’économie d’un rotor de queue. Sa motorisation (deux fois deux moteurs à turbine) a été reprise du Mil Mi-6, qui avec un seul rotor de ce type était déjà l’un des plus gros hélicoptères de transport au monde. Il avait effectué son premier vol le .

La société Mil commença dès 1959 des études portant sur un hélicoptère de transport ultra-lourd sous la désignation de projet « V-12 » ou « izdélié 65 ». En 1961, le bureau d’études OKB reçut une commande officielle pour réaliser un prototype pouvant soulever une charge de 20 à 25 t. Celle-ci fut complétée plus tard par une directive du Conseil des ministres de l’URSS demandant que cet hélicoptère offrît un volume en soute comparable à celui de l’Antonov An-22. Ce volume était rendu nécessaire par l’exigence de transporter des missiles balistiques nucléaires intercontinentaux.

Jusqu’alors, les fusées d’une masse totale de 20 tonnes (à vide) devaient être transportées par le rail. Cela facilitait leur repérage et la détection des points de stationnement par la reconnaissance aérienne adverse. Comme presque toutes les réalisations techniques de l’URSS à cette époque, le V-12 devait aussi satisfaire les exigences de grands chantiers et pouvoir être mis en œuvre pour l’exploration géologique. Il faut bien se représenter l’immensité de la Sibérie dépourvue de toute infrastructure pour comprendre l’intérêt stratégique d’un appareil pouvant transporter des charges importantes sur plus de 1 000 km sans nécessiter de piste ou de routes.

Les études durèrent jusqu’en 1965. Une maquette à grande échelle était requise pour tester les moteurs, les commandes de vol et la dynamique des rotors. Cette maquette qui ressemblait à un wagon de chemin-de-fer équipé de rotors et de moteurs fut construite en même temps qu’une autre destinée à la représentation du fuselage et de la soute. Ces maquettes furent présentées au donneur d’ordre en . On procéda à cette occasion à des essais de chargement et de déchargement dans la maquette de la soute de 36 matériels militaires lourds. À la suite des résultats positifs de l’inspection et de l’évaluation, une commande fut passée en 1966 pour réaliser le premier prototype capable de voler. Au même moment, l’usine no 292 de Saratov commença l’industrialisation en vue de produire cinq premiers appareils de série.

À l’été 1967, le premier prototype était prêt et entamait ses essais en vol. Lors d’un vol d’essai, un atterrissage dur sur une seule roue eut lieu à Panki le en présence de représentants de l’armée et d’autres spectateurs. Les dégâts se limitaient à un pneu crevé et une jante froissée. Cet événement fut monté en épingle dans la presse occidentale et présenté comme un écrasement. Il apparut plus tard que des modes propres et des phénomènes de résonance au niveau du poste de pilotage avaient provoqué des sollicitations intempestives induites par le pilote. Ce problème put cependant être éliminé relativement vite grâce à des dispositifs amortisseurs. La suite des essais se déroula sans encombre.

Le premier prototype (n° CCCP-21142) fut remis au centre d’essais en vol sur la base de l’armée de l’air de Joukovski en .

Officiellement il n’y eut que deux prototypes. Des rapports non confirmés font cependant état de l’accident d’un prototype en 1969, ce qui laisse penser qu’il y en avait un troisième.

Le Mi-12 ne fut pas produit en série. Le programme fut abandonné en 1974. Les travaux sur le Mi-12M hélicoptère de transport « super-ultra-lourd » équipé de moteurs encore plus puissants et de deux rotors à 6 pales furent arrêtés avant la fin de la construction du prototype. D’un point de vue militaire, la mission dévolue à cet hélicoptère était déjà devenue caduque. La construction des missiles intercontinentaux en silos fut abandonnée. Les forces armées soviétiques possédaient déjà depuis 1969 des fusées intercontinentales beaucoup plus légères de type R-29 et dès le début de l’année 1975 de fusées à moyenne portée de type RS-16 (SS-17) lancées à partir de rampes de tracteurs-érecteurs-lanceurs tout terrain), de navires de surface ou de sous-marins. Une grande partie de l’expérience acquise dans le cadre de l’étude du Mi-12 a pu être appliquée pour le développement du Mil Mi-26 qui avait commencé au début des années 1970.

Il est aussi long qu’un A320 et son envergure est comparable à celle d’un A350.

Les moteurs, la boîte de transmission et les pales du rotor avaient été reprises du Mil Mi-6. Chaque moteur Soloviev D-25 actionnait un rotor au travers de sa propre boîte de transmission. Le diamètre rotor plus important résultait de l’allongement du pied de pale. C’est le seul hélicoptère à deux rotors principaux contrarotatifs latéraux jamais construit par Mil.

Les concepteurs voulaient au départ disposer les rotors l’un derrière l’autre sur l’axe longitudinal de l’hélicoptère (comme sur le Vertol H-21 de Frank Piasecki). En cas d’écoulement défavorable du flux d’air, les moteurs arrière risquaient cependant d’ingérer les gaz d’échappement des moteurs avant. Ceux-ci auraient provoqué une perte de puissance brutale au niveau des moteurs arrière et constitué par conséquent un grave danger pour la sécurité du vol. Cette approche fut donc abandonnée au bénéfice d’une disposition latérale (analogue au Focke-Wulf Fw 61). L’emplacement des moteurs dans des nacelles latérales à l’extrémité des ailettes assure un accès aisé pour la maintenance. À cet effet, le Mi-12 possède une trappe située au-dessus du poste de pilotage donnant accès au dos du fuselage et à l’extrados des ailettes. Il existe même un garde-fou amovible pouvant être mis en place le long des zones de marche sur les ailettes. Le lot de bord inclut également les plates-formes suspendues permettant la maintenance au niveau des nacelles moteurs.

Malgré les dimensions déjà impressionnantes de l’appareil, les deux disques rotor se superposent (voir rotors engrenants) sur une zone d’environ 3 mètres de profondeur. Les deux rotors contrarotatifs sont synchronisés au moyen d’un arbre de transmission central commun qui sert également à la compensation des efforts. La cassure géométrique des ailettes a nécessité la conception d’une boîte de transmission intermédiaire supplémentaire à l’intérieur du fuselage. L’arbre de transmission central garantit la pilotabilité du Mi-12 même en cas de panne double de deux moteurs sur un même côté. Les gouvernes et la commande de pas des pales sont actionnées par trois circuits hydrauliques redondants, chacun étant composé d’un système principal et d’un système de secours. Le Mi-12 bénéficiait aussi des avancées technologiques les plus modernes de l’époque : il était équipé d’un radar météorologique et d’un pilote automatique, chose rare sur un hélicoptère à l’époque.

Le Mi-12 a permis de battre plusieurs records. Dès le , le Mi-12 emporta une charge record de 31 030 kg à 2 951 m d’altitude et le , 44 205 kg à 2 255 m par le meilleur pilote d’essai de Mil le Major Vasily Kolochenko. D’un point de vue théorique et pratique, le Mi-12 était en fait capable de transporter des charges beaucoup plus lourdes à faible altitude du simple fait de la plus forte densité de l’air. Un décollage roulé sur piste permettait en outre de profiter de la portance créée par les ailettes. De tels essais ont eu lieu de toute évidence. On ne sait cependant rien sur les valeurs limites obtenues.

6 août 1971 : le premier hélicoptère Gazelle de série (SA 341) effectue son vol inaugural pendant une trentaine de minutes.

La Gazelle est un hélicoptère léger polyvalent de construction métallique conçu dans la deuxième moitié des années 1960 par Sud-Aviation et produit en série à partir du début des années 1970 par la Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS ou Aérospatiale) en collaboration avec Westland Helicopters (Royaume-Uni). L’appareil est décliné en deux versions commerciales principales (nomenclatures SA 341 et SA 342). La majeure partie de sa production est destinée aux armées (France, Tunisie, Maroc, Royaume-Uni, Yougoslavie, Égypte, Koweït, Irak, soit 38 clients entre 1980 et 1988) mais la Gazelle connait aussi un succès certain dans les milieux civils.

Malgré son ancienneté, la Gazelle forme encore en 2015 la force principale des hélicoptères de combat de plusieurs pays.

6 août 1981 : mort à 90 ans de l’ingénieur italien Corradino D’Ascanio, pionnier dans le domaine de l’hélicoptère et inventeur du scooter.

Corradino D’Ascanio est l’inventeur du scooter, la Vespa.

- 1914 : Diplôme d’ingénieur à l’école polytechnique de Turin ; volontaire dans l’armée du génie.

- 1916 : Il travaille à la fabrique de construction aéronautique « Pomilio ».

- 1925 : Fondation avec le baron Pietro Trojani d’une société qui réalisera un hélicoptère.

- 1933 : Entrée chez Piaggio pour le développement d’avions et d’hélicoptères.

- 1946 : Invention du scooter.

En 1916, D’Ascanio est assigné à la Fabbrica Aeroplani Ing. O. Pomilio, un constructeur d’avions. En 1918, après la Première Guerre mondiale, les frères Pomilio vendent la firme et partent avec leur équipe, dont D’Ascanio, pour Indianapolis, aux États-Unis, pour créer la Pomilio Brothers Corporation.

À son retour en Italie, en 1919, D’Ascanio s’installe à Popoli et se concentre sur l’hélicoptère. Il fonde une société en 1925 avec le baron Pietro Trojani qui, subventionné par le ministère de l’aéronautique, produit en 1930 son troisième prototype, l’appareil coaxial D’AT3. Cet engin relativement grand est équipé de deux rotors coaxiaux contrarotatifs et est contrôlé par des petits volets fixés sur le bord de fuite des pales (un concept qui sera repris plus tard par d’autres constructeurs, comme Bleeker ou Kaman). Trois petites hélices, montées sur le châssis, renforcent le contrôle sur les trois axes.

Le , à l’aéroport de Rome Ciampino, l’Italien Marinello Nelli parcourt avec le D’AT3 une distance en ligne droite de 1 078 mètres en 8 min 45 s, montant à 18 mètres, trois records enregistrés par la Fédération aéronautique internationale (FAI).

À la suite de la Dépression pendant laquelle le gouvernement de Benito Mussolini se concentre sur la production de produits « standard », l’entreprise ferme en 1932 et D’Ascanio va travailler pour Piaggio. Il y réalisera la conception de nombreuses hélices pour Piaggio Aero. Son rôle fut assez important pour qu’il soit promu général de la Regia Aeronautica (l’armée de l’air royale italienne). Il relancera le développement de ses hélicoptères à partir de 1942 sous les ordres du président de Piaggio S. p. A., Enrico Piaggio.

6 août 1996 : premier vol de l’hélicoptère de reconnaissance japonais Kawazaki OH-1.

Le Kawasaki OH-1 Ninja est un hélicoptère de reconnaissance armée biturbine développé par la firme japonaise Kawasaki Heavy Industries. Il est le premier hélicoptère entièrement développé au Japon. Il supplée au sein des Forces japonaises d’autodéfense l’hélicoptère d’attaque AH-64D et remplace l’OH-6 Cayuse construit sous transfert de technologie par Fuji Heavy Industries. En 2010, seuls 34 OH-1 ont été livrés aux Forces japonaises d’autodéfense.

L’OH-1 est issu d’un besoin exprimé en 1989 par la Force terrestre d’autodéfense japonaise pour un hélicoptère léger de reconnaissance armée devant remplacer les 297 OH-6 Cayuse. L’industrie japonaise possédait alors une certaine expérience dans la fabrication d’hélicoptères puisque les principales entreprises japonaises produisaient des hélicoptères occidentaux sous licence : l’AH-1 et l’UH-1H pour Fuji Heavy Industries, les S-61/H-3 Sea King et SH-60 pour Mitsubishi, le CH-47J et le BK-117 en collaboration avec Eurocopter pour Kawasaki. En , Kawasaki est choisi par l’Institut de développement et de recherche technique de l’armée d’autodéfense japonaise, comme maître d’œuvre pour le développement de l’OH-X. Le contrat est attribué en 1992. Le développement du prototype, dénommé OH-X, d’un montant de 22,5 millions de dollars, est financé à la fois par Kawasaki Heavy Industries (60 %), l’Agence de défense, de développement et de recherche technique japonaise et la force terrestre d’autodéfense japonaise (40 %).

La première présentation de l’appareil a lieu au début de l’année 1996. Tout d’abord dénommé Kogata Kansoku (japonais : hélicoptère léger), il prend le nom d’OH-1 Ninja peu après son premier vol le sur la base aérienne d’Akeno à Ise. C’est de là que s’envole le second prototype, le . Deux autres prototypes suivent de mai à août 1997. Au printemps 1997, le premier prototype est livré à l’Agence de défense japonaise. La livraison du premier appareil de série intervient en et le dernier en 2010.

Une version d’attaque baptisée AH-2 ou OH-1 Kai fut proposée pour le remplacement du Fuji AH-1S Cobra, mais le gouvernement japonais opta pour l’AH-64D Apache en 2001. De même, en 2006, une version de transport pour remplacer les UH-1 fut envisagée ; mais l’idée fut abandonnée à la suite de l’étude des modifications nécessaires pour développer un nouvel hélicoptère de transport pour seulement 100 à 150 exemplaires, sans aucune perspective à l’exportation à cause de la politique de non vente de matériel militaire du Japon.

Le , un OH-1 a été contraint d’atterrir en raison de problèmes de moteur. Les 37 hélicoptères alors existants ont subi des modifications qui ont empêché leur utilisation jusqu’au 1er

La cible initiale de 300 exemplaires est revue à la baisse à 180-200 machines.

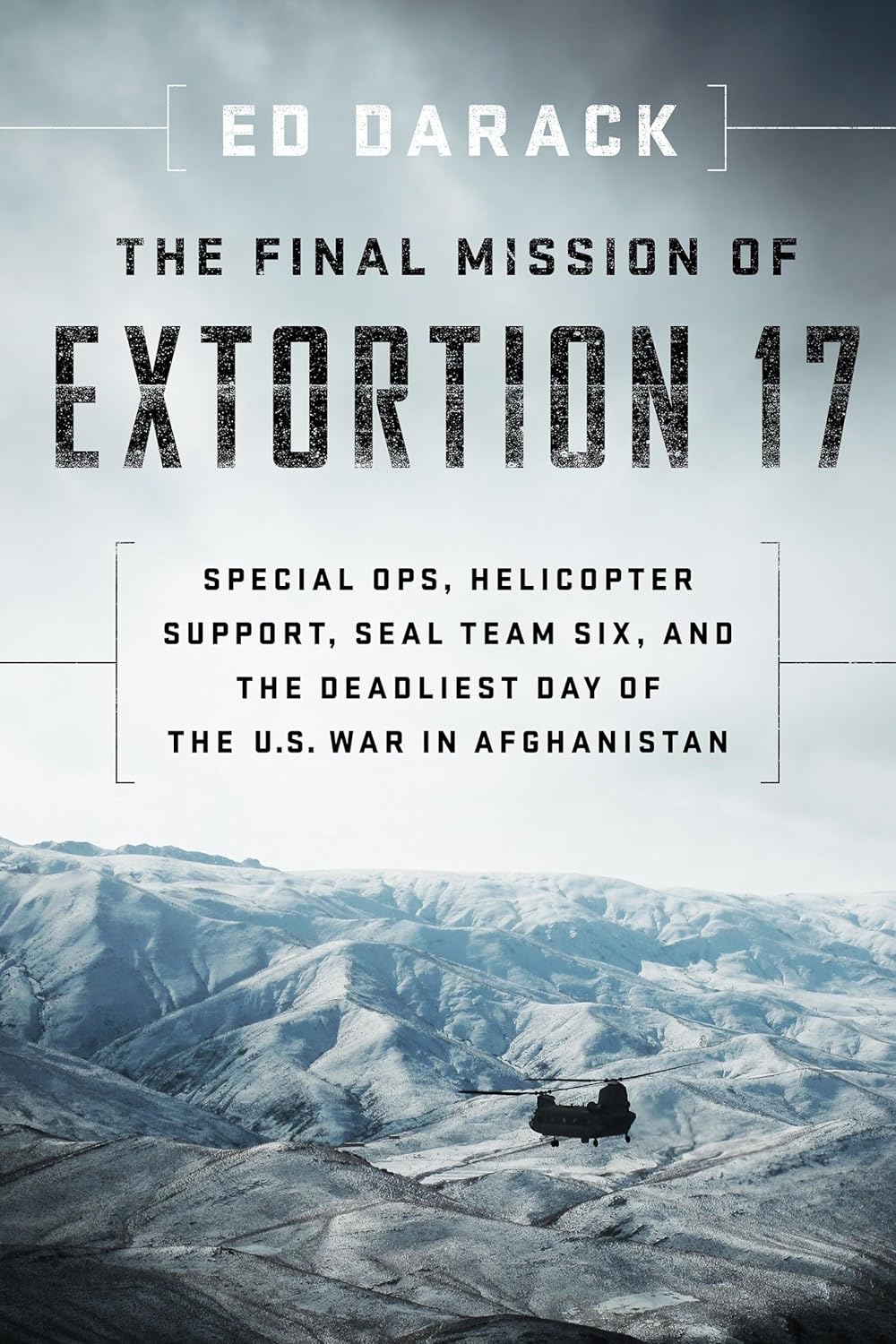

6 août 2011 : un hélicoptère Chinook américain est abattu par les talibans (Afghanistan).

Le 6 août 2011, un hélicoptère militaire américain CH-47D Chinook opérant sous l’indicatif d’appel Extortion 17 a été abattu alors qu’il transportait une force de réaction rapide qui tentait de renforcer une unité de commandement des opérations spéciales conjointes du 75e régiment de Rangers dans la vallée de Tangi , dans la province de Maidan Wardak , au sud-ouest de Kaboul , en Afghanistan.

La destruction de l’Extortion 17 représente la plus grande perte de vies américaines en un seul incident dans l’opération Enduring Freedom – Afghanistan , surpassant les 16 pertes perdues dans l’abattage de Turbine 33, un hélicoptère MH-47 du 160e régiment d’aviation d’opérations spéciales (aéroporté) , pendant l’opération Red Wings le 28 juin 2005.

Les militaires tués sont :

- 15 SEAL du SEAL Team Six

- 7 commandos afghans de l’Afghan Partner Unit (APU)

- 5 hommes du soutien de la guerre spéciale navale (Naval Special Warfare support personnel)

- 3 hommes réservistes au sein du 158th Aviation Regiment

- 2 SEAL d’une unité basée sur la côte ouest des États-Unis

- 2 hommes du 135th Aviation Regiment

- 2 Pararescuemen du 24th Special Tactics Squadron

- 1 Combat Controller du 24th Special Tactics Squadron

- 1 interprète civil afghan

- 1 chien