7 février 1783 : fin du siège de Gibraltar.

En , l’Espagne suivit la France dans son engagement aux côtés des Insurgents américains contre la couronne britannique. L’Espagne s’engageait cependant dans la guerre avec ses propres objectifs, qui n’étaient pas d’aider les révoltés américains (on craignait à Madrid un effet de contamination dans les colonies espagnoles d’Amérique), mais de récupérer des possessions perdues lors des conflits précédents, comme la Floride, Minorque et Gibraltar.

Dès le mois de juillet, les forces espagnoles renforcées d’un contingent français mettaient le siège devant la garnison britannique de Gibraltar, base navale stratégique à la jonction entre la Méditerranée et l’Atlantique et enlevée par la Royal Navy en 1704. C’était le début d’une entreprise qui allait mobiliser des moyens gigantesques. Les Français apportant leur soutien aux Espagnols au nom de l’alliance entre les deux familles de Bourbon qui régnaient à Versailles et à Madrid, et aussi pour des raisons stratégiques, cette base représentant une grave menace pour les intérêts français. Les défenseurs, sous la direction du baron George Elliott, durent faire face pendant trois ans à un blocus et un bombardement soutenu.

Pendant trois ans, on campe au pied de l’imposante forteresse avec 40 000 hommes sans qu’il soit possible de l’enlever lors d’un assaut direct. Les idées les plus farfelues courent les états-majors. Certains imaginent des hommes nageant sous l’eau « avec des pourpoints de cuir » ou « scafandres », d’autres proposent des bombes hydrauliques inondant Gibraltar, ou des bombes asphyxiantes lancées par des catapultes, et pour finir des mines emplies « d’un vinaigre qui dévore la pierre et la transforme en sable » pour dissoudre l’orgueilleux rocher.

Le temps passant, la responsabilité du siège finit par incomber peu à peu à la France, qui envisage finalement une opération navale de grande envergure. Sur la proposition de l’ingénieur Le Michaud d’Arçon, officier du génie, on se décide pour un assaut par la mer, en s’approchant au plus près aux moyens de prames, c’est-à-dire de bâtiments de transport à fond plat, transformés en batteries flottantes « insubmersibles et incombustibles », dont le blindage, fait de plaques de trois épaisseurs de chêne, serait lui-même protégé par des « sacs à laine », des peaux de bœuf et un circuit de pompage et de refroidissement.

Le , les prames s’approchèrent du fort anglais, soutenues par les 48 vaisseaux de la flotte franco-espagnole de Guichen et Cordoba. Pour être plus sûr de la position de ses prames et de la justesse de ses calculs, d’Arçon s’était embarqué sur un frêle esquif exposé au feu de la place, afin de sonder lui-même en avant des fronts qu’on devait attaquer. Chaque prame portait 200 hommes et 40 canons de 24. Au courant de l’opération depuis longtemps, le général anglais George Augustus Eliott, gouverneur de la place avait eu le temps de s’organiser pour repousser l’attaque, d’autant qu’il savait que la coordination entre les officiers français et espagnols était mauvaise, chacun jalousant les autres.

On avait creusé côté anglais de nombreuses galeries dans le « rocher » que l’on avait pourvu d’une abondante artillerie. Lorsque les Franco-espagnols lancèrent l’attaque, une pluie de boulets rouges s’abattit sur les prames et ne tardèrent pas à percer les murailles de bois des batteries flottantes. Les abondantes réserves de poudre explosèrent les unes après les autres au milieu des cris des équipages. Une flottille de chaloupes canonnières vint achever le travail. La totalité des prames fut incendiée et coulée. Les explosions furent si violentes, que de l’autre côté de la baie, toutes les vitres d’Algésiras furent soufflées, comme en témoigne un jeune garde de marine, le chevalier de Cotignon, à bord d’un vaisseau du comte de Guichen : « Chaque prame avait de la poudre pour tirer pendant deux jours. Qu’on juge de l’explosion ! On vit dans l’instant des hommes, des bras, des têtes en l’air (…). On avait entendu de Cadix l’explosion de ces prames, quoiqu’à vingt lieues de distance, mais elle fut entendue de bien plus loin encore. La commotion fut si forte qu’il ne resta pas, tant à la ville de Gibraltar qu’à Algésiras, un seul carreau de vitre, et les habitants éprouvèrent comme un tremblement de terre. Quant à nous, nous en fûmes sourds pendant plusieurs jours. » L’échec était aussi spectaculaire que total (et sanglant).

Finalement, en , les Franco-espagnols levèrent le siège. George Augustus Eliott fut décoré de l’Ordre du Bain et fut créé 1er baron Heathfield de Gibraltar.

7 février 1900 : fin de la bataille de Vaal Krantz débutée le 5 (Afrique du Sud).

La bataille de Vaal Krantz (5 au ) fut la troisième tentative, infructueuse, du Général Redvers Buller de l’Armée britannique de contourner les Boers de Louis Botha et de lever le siège de Ladysmith. La bataille se déroula pendant la seconde guerre des Boers.

***

Lors de la première et de la deuxième tentatives de libérer Ladysmith, l’armée de Buller fut vaincue par Botha dans les batailles de Colenso et de Spion Kop. Les pertes britanniques se montèrent à 3 000 hommes, contre quelques centaines pour les boers.

***

Vaal Krantz était une chaîne de kopjes (petites collines) à quelques kilomètres à l’est de Spion Kop. Buller essaya d’installer une tête de pont au-delà de la rivière Tugela. Après trois jours d’escarmouches, le général britannique estima que ses positions étaient si inconfortables qu’il ne pouvait assurer un support d’artillerie pour des attaques d’infanterie. Buller demanda un conseil de guerre, et « tous ses généraux conclurent que le mieux était de tenter une nouvelle attaque ailleurs. » Les Britanniques déplorèrent 333 victimes. Les pertes boers sont inconnues, mais probablement légères.

Val Krantz fut une défaite mineure. Le 14 février, Buller lança sa quatrième offensive pour la libération de Ladysmith, qui fut finalement victorieuse.

7 février 1920 : l’amiral Koltchak est exécuté par les bolcheviks.

Alexandre Vassilievitch Koltchak, né le 4 novembre 1874 ( dans le calendrier grégorien) à Saint-Pétersbourg et fusillé le à Irkoutsk, est un officier de marine russe, océanographe et hydrographe, qui participa ou dirigea plusieurs explorations polaires, pour l’Académie des sciences de Russie. Il se distingue lors du siège de Port-Arthur, pendant la guerre russo-japonaise (1904-1905), notamment en coulant un croiseur japonais. Après la guerre, il est l’un des rénovateurs de la flotte russe et participe à la création de l’état-major général de la marine, l’équivalent de la Stavka. En 1916, du fait de ses actes d’héroïsme et de ses compétences, il devient le plus jeune vice-amiral de la Marine impériale et commande la flotte de la mer Noire.

Alexandre Vassilievitch Koltchak, né le 4 novembre 1874 ( dans le calendrier grégorien) à Saint-Pétersbourg et fusillé le à Irkoutsk, est un officier de marine russe, océanographe et hydrographe, qui participa ou dirigea plusieurs explorations polaires, pour l’Académie des sciences de Russie. Il se distingue lors du siège de Port-Arthur, pendant la guerre russo-japonaise (1904-1905), notamment en coulant un croiseur japonais. Après la guerre, il est l’un des rénovateurs de la flotte russe et participe à la création de l’état-major général de la marine, l’équivalent de la Stavka. En 1916, du fait de ses actes d’héroïsme et de ses compétences, il devient le plus jeune vice-amiral de la Marine impériale et commande la flotte de la mer Noire.

Du fait de la révolution d’Octobre et de la signature du traité de paix avec l’Allemagne, il accepte d’être ministre de la Guerre dans le gouvernement russe anti-bolchevik, fondé à Omsk. Élu en 1918 Gouverneur suprême de la Russie par les forces anti-bolchéviques durant la guerre civile russe, mal soutenu par les alliés et certains de ses officiers, il perd en partie l’appui de la population locale, de la légion tchèque et finalement de certaines de ses propres troupes. À la fin de 1919, les restes de son armée et des centaines de milliers de civils se replient en désordre pour échapper à l’offensive bolchevique qui prend Omsk. Koltchak est renversé en ; en , il est livré aux bolcheviks et fusillé à Irkoutsk.

Considéré comme ennemi du peuple, totalement dénigré comme explorateur arctique par les historiens et journalistes soviétiques, il est réhabilité au début du XXIe siècle.

7 février 1943 : fin de l’opération Ke (retrait des forces japonaises de Guadalcanal).

Les Japonais décidèrent de se retirer et de concéder Guadalcanal aux forces alliées pour plusieurs raisons. Toutes les tentatives de l’armée japonaise pour reconquérir

Henderson Field avaient été repoussés avec de lourdes pertes. Les soldats japonais sur l’île commençaient à mourir en grand nombre à cause de leur sous-alimentation et du manque de soins médicaux adéquats . Les forces navales japonaises dans la région subirent également de lourdes pertes en tentant de renforcer et de réapprovisionner les forces terrestres de l’île . Ces pertes, ainsi que les ressources nécessaires pour d’autres tentatives pour reconquérir Guadalcanal, mettaient en péril la stratégie et la sécurité d’opérations dans d’autres régions de l’empire japonais. La décision de retrait fut approuvée par l’empereur Hirohito le .

L’opération commença le avec le débarquement d’un bataillon d’infanterie à Guadalcanal pour agir comme arrière-garde pour l’évacuation. Dans le même temps, les forces aériennes japonaises et la marine japonaise commencèrent une campagne de supériorité aérienne autour des îles Salomon et la Nouvelle-Guinée . Au cours de cette campagne aérienne, un croiseur américain fut coulé dans la bataille de l’île de Rennell. Deux jours plus tard, les avions japonais coulèrent un destroyer américain près de Guadalcanal. Le retrait effectif fut réalisée durant les nuits du 1er, 4, et par des destroyers . En dehors de frappes aériennes et d’attaques de bateaux PT sur les destroyers d’évacuation, les forces alliées ne cherchèrent pas activement d’empêcher le retrait, car les commandants alliés pensaient que l’opération était en fait une opération de renfort, pas d’évacuation.

Au total, les Japonais évacuèrent 10 652 hommes de Guadalcanal, au prix d’un destroyer coulé et de trois endommagés. Le , les forces alliées réalisèrent que les Japonais avaient disparu et déclarèrent Guadalcanal sécurisé, ce qui mit fin à la campagne de six mois pour le contrôle de l’île.

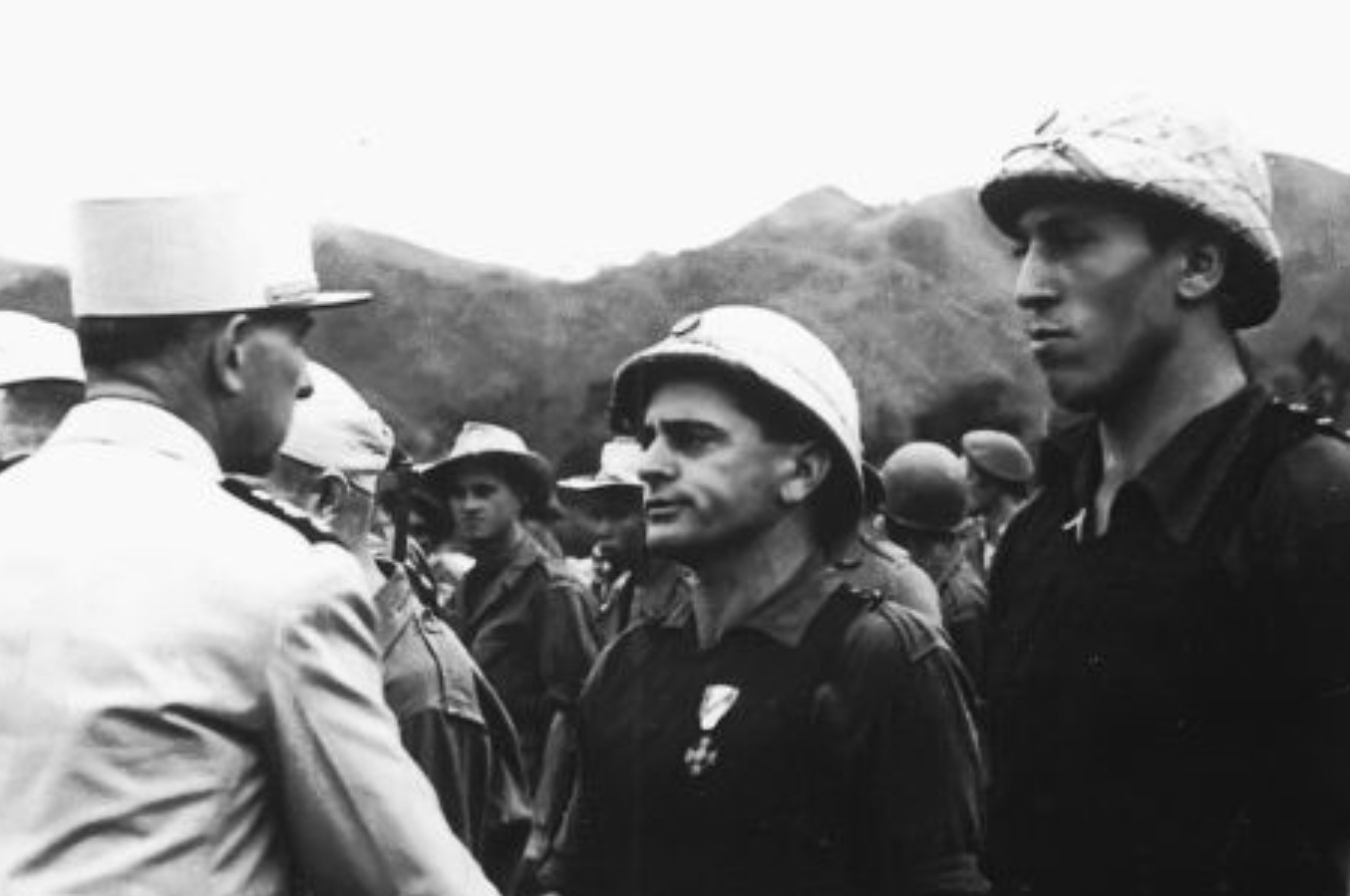

7 février 1952 : mort au combat du lieutenant Charles Rusconi (Indochine).

Charles Alphonse Rusconi naît en Suisse, le 13 mai 1918, d’une famille Corse.

En 1936, dès l’âge de 18 ans, il s’engage au 10e régiment de tirailleurs sénégalais. C’est un garçon trapu, solide, d’aspect viril. 3 ans plus tard, lorsque la deuxième guerre mondiale commence, il est sergent. Volontaire pour les corps francs, il devient le chef d’un commando chargé d’opérer sur l’arrière du dispositif allemand. C’est ainsi qu’en mai 1940, il sauve un officier blessé dans les lignes ennemies en le dégageant à la grenade et en le ramenant sur ses épaules.

Devant l’offensive allemande, l’armée française largement surclassée en moyens matériels et en armement, se voit contrainte de se replier, mais le sergent Rusconi n’est pas de ceux qui baissent les bras. Le 2 juin 1940, il investit un poste de commandement ennemi. 70 soldats et officiers sont faits prisonniers ; un armement lourd ainsi que les archives divisionnaires sont récupérés. Après ce coup d’éclat, le sergent Rusconi poursuit sans relâche ses missions retardatrices jusqu’au 26 juin, jour où il est blessé par une rafale de mitrailleuse. Capturé par les troupes allemandes, il est soigné, mais deux mois plus tard, à peine rétabli, il s’évade.

C’est en février 1948 que le lieutenant Rusconi, à sa demande, rejoint l’Indochine. Il forme un commando composé de Sénégalais et de Vietnamiens, qui va opérer sur la rive gauche du Fleuve Rouge. Avec une efficacité égale à celle du commando des Tigres Noirs de l’adjudant Vandenberghe qui opère sur l’autre rive du fleuve, cette petite unité mixte, où règne un esprit d’émulation, va infliger au Viet-minh des pertes considérables par des coups de main et embuscades incessants. Grâce à ces exploits, la province retrouve une paix relative.

Ayant rempli avec succès cette mission, le commando Rusconi se voit chargé d’aller opérer sur les rives du fleuve Day (Nghia Lo), où il va reprendre ses incursions à l’intérieur des zones tenues par le Viet-minh. Il accomplit de nouveaux actes de bravoure aux résultats impressionnants en termes de prisonniers et d’armes récupérées. Mais dans la nuit du 6 au 7 février 1952, le commando est trahi: une centaine de combattants du Viet-minh pénètrent par surprise dans le poste endormi et c’est le carnage. La plupart des hommes sont abattus avant d’avoir pu se servir de leurs armes. Quelques survivants combattent jusqu’au bout de leurs forces à l’arme blanche. Le lieutenant Rusconi, pistolet au poing fait face, mais tombe sous les balles et meurt sans un cri.

Chef de commando exemplaire, magnifique soldat mort au combat à l’âge de 33 ans, était officier de la légion d’honneur et titulaire de la croix de guerre des TOE avec palmes qui lui avait été remise par le général de Lattre de Tassigny. Il avait été 4 fois blessé et était titulaire de dix citations dont six à l’ordre de l’armée.

Le 15 mai 1994, une rue à son nom sera inaugurée à Beure (Doubs), sa ville natale.

7 février 1954 : morts en mission aérienne du capitaine Rapinat et du lieutenant Jouvenel (Indochine)

Diên Biên Phu, 14 h 50 : Décollage d’une patrouille Indigo de 3 Bearcat de Xieng Khouang du 2/8 Languedoc pour rejoindre Diên Biên Phu pour une mission d’appui au profit de Torri Rouge. Très vite ils se retrouvent en couche aux instruments. 8/8 à 3 000 pieds.

Un des appareils dégage pour ne pas heurter les autres sortis des nuages. Il n’a plus le contact avec les deux autres appareils.

Les deux Bearcat ont heurté le sommet d’une montagne au sud de la RC 7, entre Ban Ban et Phong Savanh.

Deux Bearcat du 2/22 Languedoc : le capitaine RAPINAT et le lieutenant JOUVENEL sont retrouvés le lendemain par une section de légionnaires. Les débris des deux appareils sont éparpillés sur une surface de 1 km.

7 février 1965 : début de l’opération de bombardement « Rolling Thunder » au Nord-Viêt Nam.

L’opération Rolling Thunder (« tonnerre roulant » ) est une campagne de bombardements aériens intensifs durant la guerre du Viêt Nam, effectués par l’USAF, l’US Navy et la Force aérienne du Sud-Viêt Nam contre le Nord-Viêt Nam et le Laos, entre le et le 1er . Elle est considérée comme un échec stratégique.

***

Les quatre objectifs de l’opération (qui ont évolué au fil du temps) étaient de remonter le moral des troupes de l’Armée de la République du Viêt Nam (Sud-Viêt Nam) ; de convaincre le Nord-Viêt Nam de cesser son soutien à l’insurrection communiste du Việt Cộng ; de détruire le système de transport, la base industrielle et les défenses aériennes du Nord-Viêt Nam ; et de couper le flux de combattants et de matériel du Nord vers le Sud-Viêt Nam. La réalisation de ces objectifs a été rendue difficile par les contraintes imposées aux États-Unis et leurs alliés par des exigences de la guerre froide ainsi que par l’aide multiformes fournie au Nord – Viêt-Nam par ses alliés communistes : l’URSS et la République populaire de Chine (RPC).

L’opération est devenue la plus importante bataille air / sol menée durant la guerre froide et la plus difficile menée par l’US Air force depuis la Seconde Guerre mondiale lors des bombardements sur l’Allemagne. L’opération a d’ailleurs nécessité autant de bombes qu’il en est tombé sur toute l’Europe de l’Ouest lors de la Seconde Guerre mondiale.

En 1968, Rolling Thunder est déclaré comme un échec stratégique, n’ayant pu atteindre ses objectifs.

Les États-Unis ont perdu 506 avions de l’US Air Force, 397 de l’US Navy et 19 du Corps des Marines au cours de ces opérations.

Les pertes vietnamiennes sont quant à elles importantes, puisque 20 000 soldats et 30 000 civils furent tués lors de bombardements. Plus tard, un rapport de la CIA dressera un bilan très sévère : Rolling Thunder constitue l’opération la plus ambitieuse, la plus coûteuse et la plus inefficace de l’Histoire.

7 février 1974 : mort à 53 ans du pilote britannique John Braham.

Né le 6 avril 1920, John Randall Daniel « Bob » Braham était un pilote de chasse de nuit de la Royal Air Force (RAF) et un as durant la Seconde Guerre mondiale .

Après avoir quitté l’école à l’adolescence, il a travaillé comme commis pour la police locale. Lassé de la vie civile, Braham s’est engagé dans la RAF pour une courte période de cinq ans en décembre 1937. Il a commencé sa formation de base en mars 1938, puis sa formation avancée d’août à décembre. Une fois sa formation de pilote terminée, il a été affecté au 29e escadron de la RAF basé à RAF Debden, où il a appris à piloter le Hawker Hurricane et le Bristol Blenheim. En 1939, l’escadron a commencé à s’organiser en tant qu’unité spécialisée de chasse de nuit.

En août 1940, la bataille d’Angleterre fait rage. Il remporte sa première victoire le 24 août, ce qui reste son seul succès dans la bataille. En septembre 1940, le 29e escadron est rééquipé de Bristol Beaufighter. Braham poursuit ses opérations pendant le « Blitz », revendiquant la destruction de deux autres avions ennemis. À la fin de 1940, il reçoit la Distinguished Flying Cross (DFC).

Braham continua à opérer comme pilote anti-intrus après la fin du Blitz en mai 1941. Il devint un as en septembre 1941, après avoir remporté cinq victoires, et reçut une barrette sur son DFC en novembre 1941. En juin 1942, il fut promu au grade de chef d’escadron. En octobre 1942, Braham avait revendiqué la destruction de 12 avions ennemis et il reçut l’Ordre du service distingué (DSO). Braham effectua également des missions avec le RAF Coastal Command pendant cette période et revendiquait la destruction d’un sous-marin et d’un E-boat . Il fut ensuite promu au grade de commandant d’escadre et se vit confier le commandement du 141e escadron de la RAF. Braham entreprit alors davantage de sorties anti-intrus dans l’Europe occupée par les Allemands et reçut une deuxième barrette sur son DFC en juin 1943. En septembre 1943, il avait remporté 7 autres victoires, dont trois, peut-être 4, as de la chasse de nuit allemande. Par conséquent, il reçut une barrette sur son DSO.

L’escadron se convertit rapidement au De Havilland Mosquito et en février 1944, Braham fut transféré à l’état-major des opérations du 2e groupe de la RAF, mais fut autorisé à effectuer une opération par semaine. Il remporta 9 victoires à bord du Mosquito et, en juin 1944, il reçut une deuxième barrette à son DSO. La guerre de Braham prit fin le 24 juin 1944 lorsqu’il fut abattu par deux chasseurs monomoteurs allemands Focke-Wulf Fw 190. Braham fut capturé et passa le reste de la guerre en tant que prisonnier. Il fut libéré en mai 1945.

Braham était l’aviateur le plus décoré du Fighter Command de la RAF. Il a revendiqué la destruction de 29 avions ennemis. De plus, il a revendiqué 6 autres avions endommagés et 4 victoires probables. L’une de ces victoires probables peut être confirmée par les registres allemands, ce qui porte le total officieux à 30 avions ennemis détruits. 19 ont été remportés de nuit. Il était le pilote britannique le plus performant sur bimoteur. Les 19 victoires remportées de nuit rivalisaient avec le total de John « Cats Eyes » Cunningham et n’ont été surpassées que par le pilote de chasse de nuit Branse Burbridge.

Après la guerre, on lui a offert une commission permanente, qu’il a d’abord acceptée. Après avoir démissionné de sa commission en mars 1946, il s’est réenrôlé brièvement. Après avoir eu du mal à trouver une carrière qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille, Braham a émigré au Canada avec sa famille et s’est enrôlé dans l’Aviation royale canadienne (ARC) en 1952. Après avoir occupé un poste au Grand Quartier général des puissances alliées en Europe , Braham s’est retiré de la vie militaire et a commencé à travailler comme civil pour le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Il a continué à y travailler jusqu’à sa mort d’une tumeur cérébrale non diagnostiquée en 1974, à l’âge de 53 ans.

7 février 1980 : mort de Richard Williams, « père » de la Royal Australian Air Force.

Richard Williams ( au ) est largement considéré comme le « père » de la Royal Australian Air Force (RAAF), l’armée de l’air australienne. Il a été le premier pilote militaire formé en Australie et a ensuite été affecté à la tête d’unités de combat australiennes et britanniques pendant la Première Guerre mondiale.

Partisan d’une force armée aérienne indépendante des autres branches des services armés, Williams a joué un rôle de premier plan dans la création de la RAAF et en est devenu son premier chef d’état-major en 1922. Il est resté à ce poste pendant treize ans et neuf mois, plus que tout autre officier australien.

Partisan d’une force armée aérienne indépendante des autres branches des services armés, Williams a joué un rôle de premier plan dans la création de la RAAF et en est devenu son premier chef d’état-major en 1922. Il est resté à ce poste pendant treize ans et neuf mois, plus que tout autre officier australien.

Williams est originaire d’un milieu ouvrier dans le sud de l’Australie. Il est lieutenant dans l’Armée de terre quand il apprend à voler à Point Cook, au Victoria, en 1914. En tant que pilote de l’Australian Flying Corps (AFC) pendant la Première Guerre mondiale, il devient commandant de la 1re escadrille de l’AFC, puis de la 40e escadrille de la RAF. Il est décoré de l’Ordre du Service distingué et termine la guerre au grade de lieutenant-colonel. Il fait ensuite campagne pour une armée de l’air indépendante de l’Armée de terre et de la marine, ce qui est fait le .

La RAAF balbutiante affronte de nombreux défis pour conserver son existence dans les années 1920 et au début des années 1930, et beaucoup de crédit doit lui être attribué pour avoir maintenu son indépendance. Cependant un rapport défavorable sur les normes de sécurité en vol lui valent d’être renvoyé de son poste et d’être détaché auprès de la RAF avant la Seconde Guerre mondiale. Malgré divers soutiens pour sa réintégration en tant que commandant en chef de l’armée de l’air et sa promotion au grade d’Air Marshal en 1940, il ne sera jamais renommé à ce poste. Après la guerre, il est mis à la retraite avec un certain nombre d’autres officiers de la Première Guerre mondiale. Il devient directeur général de l’aviation civile australienne, et est anobli un an avant sa retraite en 1955.