11 mars 1387 : bataille de Castagnaro (Italie).

A l’époque où les villes italiennes s’affrontent via des troupes de condottiere, le seigneur de Padoue engage l’Anglais sir Hawkwood et son armée pour prendre Vérone. Hawkwood assiège la ville pendant deux mois mais manquant lui-même de vivres se replie vers Padoue qu’il ne peut atteindre, contraint par ses poursuivants véronais à livrer bataille.

Professionnel expérimenté, l’anglais utilise le terrain : sa ligne de défense s’appui d’un côté sur une zone marécageuse, de l’autre côté sur un canal. De plus, il veille à se constituer une troupe de réserve. Au centre sa cavalerie met pied à terre car le terrain n’est pas propice au combat à cheval.

Alors que les Véronais chargent son centre, il fait déborder ses archers qui franchissent discrètement le canal et prennent la cavalerie ennemie à revers, empêchée de prendre de l’élan sur un terrain très lourd. C’est à ce moment qu’il engage ses réserves et remporte la victoire.

11 mars 1794 : création de la future École polytechnique.

Par un décret du Comité de salut public, la Commission des travaux publics est créée afin de servir de nouvelle école de cadres scientifiques. Naissance sous l’appellation d’école centrale des travaux publics. Le nom de « Polytechnique » ne verra le jour qu’un an plus tard.

11 mars 1862 : achat du territoire d’Obock (dans l’actuelle République de Djibouti).

Le ministre des Affaires étrangères de Napoléon III, Thouvenel, négocie et signe, à Paris, l’achat d’Obock et dépendances avec les envoyés du sultan de Tadjourah pour un montant de 10 000 Thalers (55 000 francs-or).

11 mars 1882 : Qu’est-ce qu’une Nation ? (La Sorbonne).

Ernest Renan prononce pour la première fois cette célèbre démonstration : « Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. […] Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment de sacrifices qu’on a faits et de ceux qu’on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé, elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L’existence d’une nation est un plébiscite de tous les jours, comme l’existence de l’individu est une affirmation perpétuelle de vie. »

11 mars 1912 : première revue aérienne militaire (Vincennes).

Le président de la République Armand Fallières passe en revue les troupes de la garnison de Paris sur le polygone de Vincennes où pour la première fois a lieu une revue aérienne militaire.

11 mars 1917 : entrée des Britanniques à Bagdad (actuel Irak).

50 000 soldats britanniques entrent dans Bagdad que les Turcs ont désertée. Cette victoire lave en partie l’affront de la cuisante défaite de Kout El Amara. La division Townshend avait en effet dû s’enfermer dans la forteresse de Kout El Amara pendant 5 mois pour finalement se rendre le 29 avril 1916.

***

Après la capitulation de la garnison de Kut le 29 avril 1916, l’armée britannique en Mésopotamie subit une refonte majeure. Un nouveau commandant, le lieutenant-général Sir Frederick Stanley Maude, se voit confier la tâche de rétablir la réputation militaire du Royaume-Uni.

Le général Maude passe le reste de l’année 1916 à reconstruire son armée. La plupart de ses troupes sont recrutées en Inde, puis sont envoyées par la mer à Bassora. Ces dernières sont formées et des ingénieurs militaires britanniques construisent un chemin de fer des côtes irakiennes jusqu’à Bassorah et au-delà. Le général Maude obtient également un petit détachement de bateaux fluviaux armés et des navires de soutien logistique.

Les Britanniques lancent leur nouvelle campagne contre l’Empire ottoman le 13 décembre 1916, disposant de quelque 50 000 soldats bien entraînés et bien équipés, principalement des troupes coloniales indiennes. Les divisions indiennes du IIIe Corps indien comprennent en revanche également des unités de l’armée britannique. Les forces de la 6e armée ottomane ne disposent que très peu d’effectifs, environ 25 000 hommes sous le commandement du général Khalil Pacha.

Les Britanniques ne subissent aucun revers lors de cette campagne. Le général Maude fait preuve de prudence, faisant avancer ses troupes des deux côtés du fleuve Tigre, d’où il obtient son surnom de « Systematic Joe ». Les forces ottomanes livrent une féroce résistance à Bend Khadairi, place fortifiée qui parvient à tenir pendant deux semaines (du 6 au 19 janvier 1917). Les Ottomans sont par la suite forcés à établir une ligne défensive le long du canal Gharraf, ce qui prendra deux semaines aux Britanniques pour briser leurs lignes (du 25 janvier au 4 février). Une autre position ottomane, Dahra Bend, est prise le 16 février. Enfin, les Britanniques recapturent Kut le 24 février 1917.

Le commandant ottoman Karabekir Bey ne laisse pas son armée être prise au piège dans Kut, comme cela avait été fait dans la première bataille de Kut, préférant battre en retraite.

Les forces britanniques sont aux portes de Bagdad le 5 mars 1917. Trois jours plus tard, les troupes de Maude atteignent l’affluent Diyala à la périphérie de la ville.

Khalil Pacha choisit de défendre Bagdad en établissant des positions défensives sur le Tigre près de 56,3 km au sud de Bagdad. Les troupes ottomanes résistent à l’assaut initial britannique le 9 mars. Le général Maude ordonne ensuite à la majorité de son armée de contourner les positions ottomanes par le nord, croyant qu’un assaut direct sur Bagdad serait impossible. Khalil Pacha répond en déplaçant son armée hors de ses positions défensives pour repousser les Britanniques du côté du Tigre. Un seul régiment est affecté aux défenses de Diyala. Les Britanniques prennent le Diyala le 10 mars 1917. Cette soudaine défaite énerve Khalil Pacha, qui ordonne à son armée de se retirer au nord de Bagdad.

Les autorités ottomanes donnent l’ordre d’évacuer Bagdad à 20 heures le 10 mars. Mais la situation est rapidement allée au-delà du contrôle de Khalil Pacha. Les Britanniques poursuivent les troupes ottomanes et parviennent à capturer Bagdad, sans combats, le 11 mars 1917. Les troupes britanniques sont accueillies avec enthousiasme par les résidents locaux. Une semaine plus tard, le général Maude émet la « Proclamation de Bagdad », dans lequel il déclare « Nos armées ne viennent pas dans vos villes et vos terres en tant que conquérants ou ennemis, mais en tant que libérateurs ». Près de 9 000 troupes ottomanes ont été capturées lors du siège de la ville.

Les Britanniques étaient inquiets que le gouvernement ottoman pourrait essayer d’inonder le Tigre mais cela ne s’est jamais produit.

La bataille vit la victoire en clair des Britanniques et une nouvelle défaite pour l’Empire ottoman. Les Ottomans sont contraints de mettre fin à leurs opérations en Perse et de déplacer leurs troupes à Mossoul pour dissuader les Britanniques de progresser encore en Mésopotamie.

La prise de Bagdad, une capitale provinciale, signifie également que les Ottomans venaient de perdre leur contrôle de l’une de leurs provinces. Après avoir capturé la ville, Maude devient gouverneur de facto de la Mésopotamie de Bassorah à Bagdad. L’officier Sir Percy Cox tente d’émettre une proclamation déclarant que les provinces sont gérées conjointement par les administrations britannique et indienne. Mais Londres ordonne à Cox de ne pas émettre sa proclamation, demandant plutôt aux dirigeants irakiens d’aider l’administration britannique.

Au même moment, le gouvernement colonial indien avait des idées différentes, étant en premier lieu les libérateurs de la Mésopotamie et souhaitait que Bagdad soit placé sous son contrôle direct. Cette lutte pour le pouvoir aboutit à la création du Comité d’administration mésopotamienne, sous la direction du Lord Curzon. Sa tâche principale était de déterminer qui gérerait les affaires en Mésopotamie.

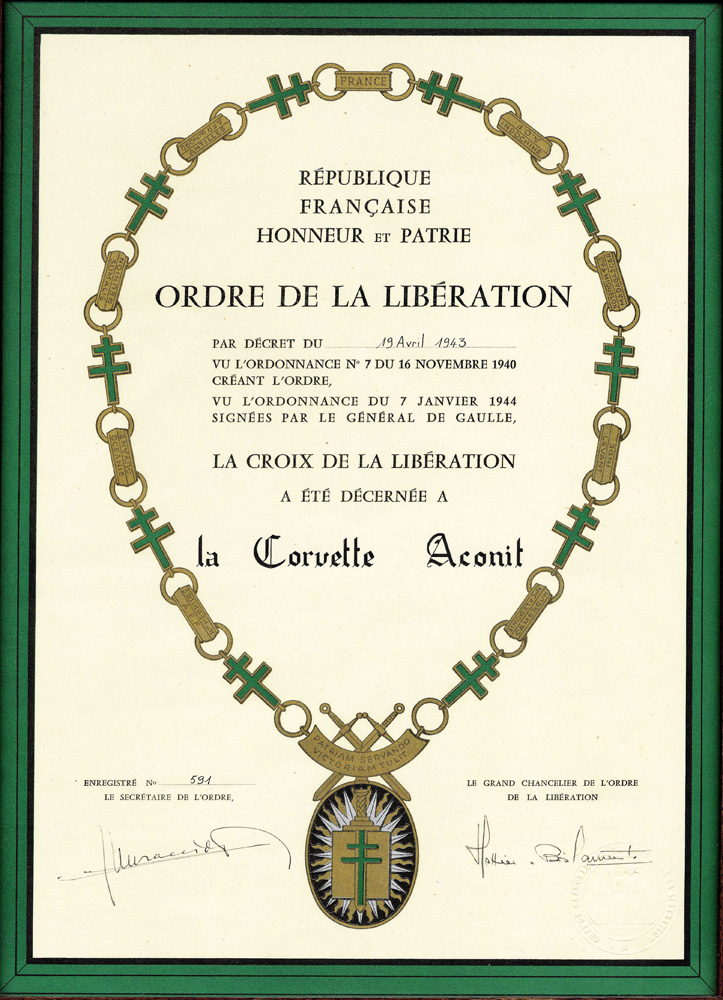

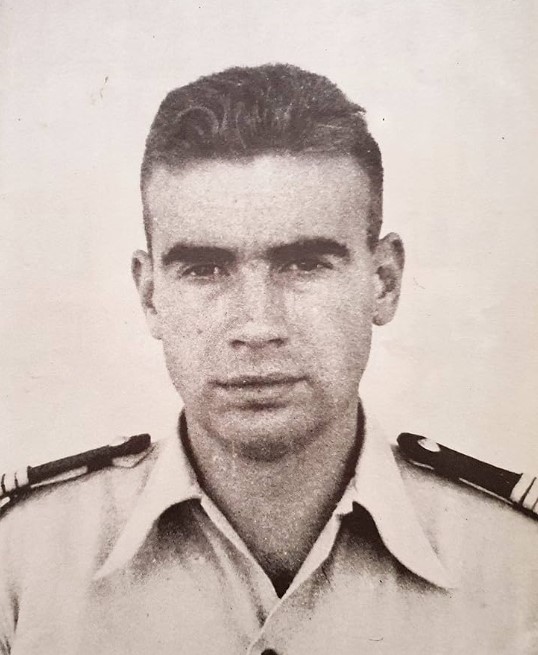

11 mars 1943 : l’Aconit coule deux U-Boot.(Atlantique Nord).

Escortant le convoi HX 228, la corvette des Forces navales françaises libres, commandée par le lieutenant de vaisseau Levasseur, coule en moins de 5 heures les sous-marins allemands U-444 et U-432.

Le premier est canonné, le second éperonné. Levasseur est fait Compagnon de la Libération le 19 avril 1943.

Une frégate de type La Fayette porte aujourd’hui ce nom, la F713 Aconit. Levasseur meurt accidentellement le 15 avril 1947 sur le site du « 2e Massif » de la Commission de Gâvre (Morbihan), lors d’une démonstration pyrotechnique pour des élèves de la Jeanne d’Arc alors qu’il est directeur des études de l’école d’application des enseignes de vaisseaux.

Il est avec le sous-marin Rubis, l’un des deux seuls navires fait compagnon de la Libération. Rendue aux Britanniques en 1947, la corvette est revendue la même année à une société privée et sert pour la chasse à la baleine. Le navire est mis à la casse en 1967.

11 mars 1963 : exécution du LCL Bastien-Thiry (Fort d’Ivry).

Jean Bastien-Thiry, né le à Lunéville, fusillé le au fort d’Ivry, est un ingénieur en chef de deuxième classe du génie militaire français (équivalant au grade de lieutenant-colonel) de l’Armée de l’air. Il est connu pour avoir organisé et dirigé l’attentat du Petit-Clamart, le , dans le but de supprimer le général de Gaulle, alors président de la République, coupable à ses yeux de mener une politique criminelle en Algérie.

Jean Bastien-Thiry, né le à Lunéville, fusillé le au fort d’Ivry, est un ingénieur en chef de deuxième classe du génie militaire français (équivalant au grade de lieutenant-colonel) de l’Armée de l’air. Il est connu pour avoir organisé et dirigé l’attentat du Petit-Clamart, le , dans le but de supprimer le général de Gaulle, alors président de la République, coupable à ses yeux de mener une politique criminelle en Algérie.

Condamné par un tribunal d’exception, la Cour militaire de justice, Jean Bastien-Thiry est passé par les armes par un peloton de sous-officiers français au fort d’Ivry. Il est le dernier condamné à mort à avoir été fusillé en France.

11 mars 2004 : attentats islamistes à Madrid (Espagne).

Dans plusieurs gares de Madrid explosent 10 bombes à peu près au même moment (191 personnes tuées, 1 858 blessées). L’attentat survient 3 jours avant les élections espagnoles. Après avoir suspecté l’ETA, la justice espagnole attribue la responsabilité à une mouvance islamiste marocaine.

11 mars 2009 : annonce de la réintégration de la France dans le commandement intégré de l’Otan.

Le Président de la République annonce lors d’un discours à l’Ecole Militaire (Paris) que la France réintégrera la structure militaire intégrée de l’OTAN. La France en était sortie en 1966, suite à une décision du général de Gaulle.

11 mars 2012 : début d’une série d’attentats islamistes toulousains.

Le terroriste islamiste Mohamed Merah assassine le maréchal des logis Imad Ibn Ziaten du 1er régiment du train parachutiste.

Le 15, il abat 3 autres parachutistes. Le 19, il s’en prend à une école juive et tue 3 enfants et un adulte. Il est abattu le 22 mars dans l’assaut de son appartement par le RAID.