27 juillet 1214 : Bataille de Bouvines (victoire française).

Le roi Philippe II de France dit l’Auguste est victorieux de Jean d’Angleterre dit sans terre lors de la bataille des mêmes nom et endroit.

Lire sur TB :

27 juillet 1302 : bataille de Bapheus (guerres turco-byzantines).

La bataille de Bapheus s’est déroulée entre l’armée ottomane dirigée par Osman 1er et l’armée byzantine (composée en partie de mercenaires alains) dirigée par le général Georges Muzalon et Michel IX Paléologue, le fils d’Andronic II Paléologue.

***

L’offensive victorieuse du général Jean Tarchaniotès en 1298 contre les émirats turcs s’est révélée sans lendemain ; Ces émirs ont peu à peu mis à mal les possessions asiatiques de l’empire byzantin, profitant du remplacement de Jean par des chefs de guerre souvent moins compétents. De plus, les mercenaires, souvent non payés, désertent les rangs de l’armée byzantine. Pour défendre la Bythinie, Andronic II profite de l’arrivée d’Alains qui fuient les Mongols et demandent l’asile. Andronic les envoie en Anatolie où il les met sous le commandement de son fils Michel. Les Alains sont entre 10 000 et 16 000 dont la majorité de femmes et d’enfants. En 1302, lorsque Michel IX prépare son offensive, il reste à Magnésie où ses officiers l’encouragent à la prudence, du fait de son absence d’expérience militaire. Face à cet immobilisme, les Turcs ravagent les campagnes alentour. Les Alains ne comprenant pas cette stratégie demandent à quitter les rangs de l’armée tandis que les éléments byzantins de celle-ci abandonnent la campagne, écœurés de voir leurs biens détruits impunément. Andronic réussit à rassembler l’argent nécessaire pour solder les Alains trois mois supplémentaires.

Au terme des trois mois, les Alains commencent à déserter tandis que les Turcs resserrent leur pression autour de Magnésie. Face au danger, Michel IX décide de battre en retraite vers l’ouest entraînant le reste de son armée. Celle-ci passe par Pergame alors que ses arrières sont constamment harcelés par les Turcs. À Pergame, la population panique devant cette retraite et fuit soit vers l’Hellespont soit pour la majorité vers l’Europe. La plupart des Alains réussissent à se replier en Europe où l’armée byzantine les soumet et les oblige à implorer le pardon de l’empereur.

Pendant ce temps, le corps d’Alains envoyés le long du Sangarios, la frontière entre les Byzantins et les Turcs, fait aussi face à une offensive turque. Cette armée, commandée par le général Mouzalon, est composée de 2 000 hommes. Elle fait face à 5 000 Ottomans dirigés par Osman 1er, le fondateur de la dynastie ottomane. La bataille se déroule près de Nicomédie le . Les Alains sont vaincus par les Ottomans et se replient dans Nicomédie, laissant les troupes d’Osman ravager les campagnes environnantes.

Moins d’un an après cette écrasante victoire, les Ottomans affronte une nouvelle fois l’armée de Paléologue dans les plaines de Dimbos et l’empereur byzantin est encore une fois vaincu face à Osman.

Les Ottomans grâce à cette victoire pillent impunément les campagnes byzantines de la Bithynie. Seules les grandes villes telles que Brousse, Nicée ou Nicomédie sont en sécurité. La plupart des paysans fuient en direction de l’Europe devant l’insécurité régnant sur leurs terres. Peu de temps après, une armée dirigée par Progonos Sgouros est aussi vaincue par les Ottomans. Toutefois, Andronic parvient à gagner les services de la Compagnie catalane, un groupe de mercenaires catalans expérimentés qui est envoyé en Asie Mineure repousser les Turcs en 1304.

27 juillet 1675 : mort à 63 ans du grand maréchal de France Henri de La Tour d’Auvergne, dit Turenne.

Henri de La Tour d’Auvergne, dit Turenne, né le au château de Sedan (Ardennes) et mort le près de Sasbach (Principauté épiscopale de Strasbourg, Saint-Empire romain germanique), est un gentilhomme et célèbre militaire français passé à la postérité sous le nom que lui donne son titre de vicomte de Turenne.

Maréchal de France en 1643 et maréchal général des camps et armées du roi en 1660, il est l’un des meilleurs généraux de Louis XIII puis de Louis XIV. Figure populaire, stratège de grand talent, gloire militaire du Grand Siècle par excellence, il reste un maître incontestable de l’art de la guerre. De son vivant, il fut considérablement admiré et de ses soldats et des grands maréchaux de l’Europe ; lorsqu’il apprend la mort de Turenne à la bataille de Salzbach, Montecuccoli s’exclame : « Aujourd’hui est mort un homme qui faisait honneur à l’Homme. » Napoléon, lui-même, admirait son génie militaire, et affirma qu’il était « le plus grand commandant de l’ère moderne ».

Maréchal de France en 1643 et maréchal général des camps et armées du roi en 1660, il est l’un des meilleurs généraux de Louis XIII puis de Louis XIV. Figure populaire, stratège de grand talent, gloire militaire du Grand Siècle par excellence, il reste un maître incontestable de l’art de la guerre. De son vivant, il fut considérablement admiré et de ses soldats et des grands maréchaux de l’Europe ; lorsqu’il apprend la mort de Turenne à la bataille de Salzbach, Montecuccoli s’exclame : « Aujourd’hui est mort un homme qui faisait honneur à l’Homme. » Napoléon, lui-même, admirait son génie militaire, et affirma qu’il était « le plus grand commandant de l’ère moderne ».

Issu de l’illustre Maison de La Tour d’Auvergne dont descend la reine de France Catherine de Médicis, il est le fils cadet d’Henri de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon et prince souverain de Sedan, vicomte de Turenne, premier gentilhomme de la chambre d’Henri IV, maréchal de France en 1592. Par sa mère, Élisabeth de Nassau, il est le petit-fils de Guillaume 1er, prince d’Orange et Stathouder de Hollande, Zélande et Frise. Son frère aîné qui relèvera les titres de leur père est Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne (1605-1652), longtemps l’âme de la Fronde, qui devra céder sa principauté à la France.

Élevé dans la religion réformée, il se convertit au catholicisme en 1668 sous l’influence de Bossuet. Il accède aux plus hautes dignités : prince étranger en 1651, maréchal de France en 1643 puis maréchal général en 1660.

Turenne épouse le Charlotte de Caumont La Force, fille d’Armand Nompar de Caumont, au château de La Boulaie, à Auteuil (Normandie). Elle mourut en 1666. Ils n’eurent pas d’enfants.

Cadet d’une famille souveraine, il est destiné à la carrière des armes. Pendant la guerre de Trente Ans, par commission du , le jeune vicomte lève à l’âge de 14 ans, un régiment d’infanterie qui porte son nom.

La même année, il fait ses premières armes dans l’armée hollandaise en tant que simple soldat, sous les ordres de son oncle, le stathouder Frédéric-Henri d’Orange-Nassau, qui lui offre un commandement en 1626. Le régiment qu’il avait créé en France est licencié en . En 1627 et 1628, il participe aux sièges de Klundert, de Willemstad et dans la plupart des expéditions contre Spinola. Il s’illustre notamment dans l’armée hollandaise, aux côtés de Frédéric-Henri d’Orange-Nassau, au siège de Bois-le-Duc en 1629, contre les Espagnols.

Cependant, il choisit l’année suivante de passer au service, plus prestigieux, de la France et son régiment d’infanterie est rétabli, le , sous le nom de régiment d’Eu.

Richelieu le nomme colonel et il participe au siège de La Mothe en 1634, où ses états de service lui valent une promotion au grade de maréchal de camp le . Après avoir participé à diverses campagnes en Lorraine, sur le Rhin et dans les Flandres, il s’empare notamment de Saverne en 1636, où il manque de perdre un bras, et de Landrecies en 1637. Il dirige l’assaut sur la puissante forteresse de Vieux-Brisach en 1638 et obtient sa capitulation le 17 décembre.

Sa réputation allant croissant, il sert en Italie de 1639 à 1641 sous le commandement d’Henri de Lorraine-Harcourt et s’y illustre à plusieurs reprises, puis participe, comme commandant en second, à la conquête du Roussillon en 1642. Il est nommé lieutenant général des armées du roi le , mais Louis XIII disparaît le , et c’est Anne d’Autriche, régente de France, qui le fait maréchal de France, le 19 décembre. Turenne n’a alors que 32 ans. Il est envoyé en Alsace où les armées françaises sont en position délicate. Empruntant sur ses deniers, il réorganise l’armée et traverse le Rhin au mois de juin 1644 avant d’opérer sa jonction avec les forces de Condé, qui prend le commandement. Il participe aux sièges de Mayence et de Philippsburg et aux batailles de Fribourg (1644) et Nördlingen (1645) aux côtés de Condé. Celui-ci reparti, il mène ensuite avec ses alliés suédois une campagne décisive qui se termine par la victoire de Zusmarshausen le et son armée dévaste la Bavière. Les traités de Westphalie sont signés peu après et mettent fin à la guerre de Trente Ans.

Un temps passé du côté des Frondeurs, il échappe à l’arrestation dont sont victimes d’autres princes (dont Condé) et cherche l’aide des Espagnols. Il connaît à cette occasion un revers en étant vaincu lors de la bataille de Rethel le . Après la libération des princes, il se réconcilie avec Mazarin et obtient le commandement des armées royales lorsque Condé se révolte à nouveau. Après l’indécise bataille de Bléneau le , il bat l’armée espagnole commandée par Condé à la bataille du faubourg Saint-Antoine le et réoccupe Paris le , obtenant définitivement le pardon de Louis XIV. Poursuivant la lutte contre Condé et les Espagnols, il les bat à Arras le mais il est, à son tour, sévèrement battu à la bataille de Valenciennes le . Il remporte néanmoins la décisive victoire des Dunes, près de Dunkerque, le , et le traité des Pyrénées signé l’année suivante met fin à la guerre franco-espagnole.

Nommé maréchal général des camps et armées du roi le , il dirige, durant la guerre de Dévolution, l’armée française qui envahit la Flandre et s’empare de plusieurs villes.

En 1672, il est nommé capitaine général par Louis XIV. Durant la guerre de Hollande, battu par les Impériaux de Raimondo Montecuccoli, il est obligé de repasser le Rhin en 1673. Il prend sa revanche le , à la bataille de Sinsheim, où il empêche la jonction des deux armées ennemies. Un mois plus tard, il ordonne le ravage du Palatinat. Il vainc à nouveau les Impériaux en Alsace à la bataille d’Entzheim en , mais devant la disproportion des forces, il se replie sur Saverne et Haguenau, laissant les Allemands prendre leurs quartiers d’hiver en Alsace.

En plein hiver il fond sur Belfort le , entre dans Mulhouse le 29. Les Impériaux sont basés à Turckheim, dans une vallée des Vosges (côté alsacien). Sa stratégie consiste à surprendre l’ennemi en attaquant par la montagne. Il monte au-dessus de la ville de Thann, passe à côté du château de l’Engelburg (qui n’a pas encore été détruit par Louis XIV), et établit son camp à l’endroit encore dénommé aujourd’hui « camp Turenne ». Puis son armée longe la crête et, arrivée au-dessus du camp adverse le , déboule dans la vallée et prend l’adversaire par surprise qui est mis en fuite.

Les Impériaux sont contraints de battre en retraite et de repasser le Rhin. Louis XIV donne de nouveau à Turenne le commandement de la campagne de 1675, où il se trouve de nouveau face à Montecuccoli. Pendant deux mois, tous deux déploient leurs dons de manœuvriers. Lors de la bataille de Salzbach, enfin Turenne est sur le point d’amener son adversaire sur les positions qu’il juge souhaitables pour une bataille décisive, lorsqu’il est tué par un boulet de canon le . Raimondo Montecuccoli se serait alors écrié : « Il est mort aujourd’hui un homme qui faisait honneur à l’Homme ! ». Selon les mémorialistes du temps, la France entière le pleure, et le peuple rassemblé sur les routes honore « le bon Monsieur de Turenne » lors du passage du convoi funèbre vers Paris. Son oraison funèbre fut prononcée par Fléchier en l’église Saint-Eustache.

- Louis XIV accorde à Turenne l’honneur posthume d’être enseveli à la basilique Saint-Denis, avec les rois de France, comme seul le connétable Du Guesclin, sauveur du royaume, l’avait été. Pendant la Révolution française, le samedi , son tombeau fut ouvert par des ouvriers ayant reçu les ordres d’exhumation des corps des rois et reines, des princes et princesses et des hommes célèbres. Le corps de Turenne fut trouvé dans un très bon état de conservation. Il fut exposé à la foule puis remis à un gardien de la basilique qui l’exposa plusieurs mois et, comme pour beaucoup de corps lors de la profanation des tombes de la basilique Saint-Denis, n’hésita pas à vendre ses dents au détail. Puis il fut transféré aux Jardin des plantes de Paris et le 22 messidor de l’an VII (mercredi ) son corps fut transporté dans le musée des monuments français où un tombeau lui était destiné. Le cinquième jour complémentaire de l’an VIII (), Napoléon Bonaparte fit transférer sa dépouille à l’église Saint-Louis des Invalides, nécropole des gloires militaires de la France. Son cœur embaumé fut conservé longtemps dans un coffret de plomb, au château de Saint-Paulet.

- Le boulet ayant tué Turenne est exposé au musée de l’Armée à Paris.

27 juillet 1776 : naissance du général Pierre Daumesnil.

Fils d’un perruquier, Pierre Daumesnil reçoit une éducation fort incomplète et s’enrôle très jeune. Son père, ancien capitaine de cavalerie qui s’est livré au commerce, le destinait à cette carrière, mais le jeune Daumesnil s’engage à 17 ans dans le 22e régiment de chasseurs à cheval le .

Grièvement blessé au combat d’Elne le 2 fructidor an II (), il rejoint son régiment en Italie au commencement de l’an IV, est admis le 25 prairial an V (), avec le grade de brigadier dans les guides du général Bonaparte, et passe maréchal-des-logis le 7 brumaire an VI (). À ses débuts dans les guides, il est d’une inconduite notoire en dehors des batailles. Un jour au Caire, il est arrêté et condamné à mort avec deux autres guides pour rébellion en campagne après une bagarre avec des officiers de ligne.

Grièvement blessé au combat d’Elne le 2 fructidor an II (), il rejoint son régiment en Italie au commencement de l’an IV, est admis le 25 prairial an V (), avec le grade de brigadier dans les guides du général Bonaparte, et passe maréchal-des-logis le 7 brumaire an VI (). À ses débuts dans les guides, il est d’une inconduite notoire en dehors des batailles. Un jour au Caire, il est arrêté et condamné à mort avec deux autres guides pour rébellion en campagne après une bagarre avec des officiers de ligne.

Bonaparte, qu’il a sauvé à Arcole et qui tient à lui, lui promet la vie sauve, s’il demande sa grâce, mais la mesure ne s’applique pas aux deux autres guides et Daumesnil refuse. Le lendemain, conduit au poteau d’exécution avec ses compagnons, la proposition lui est refaite et il refuse à nouveau. « […] mais, alors qu’il se met en marche pour rejoindre les deux autres condamnés, on le retient. La salve couche ses compagnons, sous ses yeux, et on le reconduit dans sa cellule. Bonaparte a décidé de le sauver. »

Un des premiers, il monte à l’assaut de Saint-Jean-d’Acre, y reçoit un coup de sabre et est précipité du haut des remparts dans le fossé par l’explosion d’une mine. Dans cette campagne, il sauve deux fois la vie du général Bonaparte. Le général en chef le fait passer aussitôt dans le régiment des guides, où il déploie en vingt circonstances la plus rare intrépidité, notamment à la bataille d’Aboukir le 7 thermidor an VII (), où il s’empare de l’étendard du capitan pacha.

De retour en France avec Bonaparte, il entre dans les chasseurs à cheval de la Garde des consuls le 13 nivôse an VIII (), y est nommé adjudant-sous-lieutenant le 16 floréal () et lieutenant le 29 messidor (). Daumesnil suit le Premier consul en Italie (1799-1800) et combat à Marengo.

Capitaine le 13 messidor an IX () et membre de la Légion d’honneur le 25 prairial an XII (), il fait les guerres d’Autriche (an XIV), de Prusse (1806) et de Pologne (1807). Chef d’escadron le 27 frimaire an XIV () après Austerlitz et officier de la Légion d’honneur le , il est sur les champs de bataille d’Iéna, d’Eylau et de Friedland.

Il suit l’Empereur en Espagne en 1808. Dans l’insurrection du 2 mai à Madrid, c’est lui qui, à la tête des chasseurs à cheval de la Garde impériale, commande la principale charge de la cavalerie française contre les habitants de Madrid dans la grande rue d’Alcalá. Il a deux chevaux tués sous lui par le feu des insurgés.

Daumesnil fait partie en 1809 de l’armée d’Allemagne, se trouve à la bataille d’Eckmühl et est promu au grade de colonel-major le . Il est créé baron de l’Empire et il tombe blessé à la jambe gauche sur le champ de bataille de Wagram le , étant à peine remis d’un coup de lance qui lui a percé le corps au commencement de la campagne. Amputé deux fois en quelques jours, il a le bonheur de se rétablir et l’Empereur lui conserve son emploi.

Général de brigade, commandant de la Légion d’honneur et du château de Vincennes le , il est investi le 18 du même mois du titre de gouverneur de cette place, d’où sortent pendant les quatre dernières années de l’Empire jusqu’à 350 000 cartouches et 40 000 gargousses par jour. Son importance est si grande que l’Empereur, dans un ordre spécial, prescrit au général Daumesnil d’y loger, de ne jamais découcher, et de ne pas s’en absenter un instant sans ordre.

La capitulation signée le à 17 h prescrit que le matériel qui couronne les hauteurs de la capitale doit être livré le lendemain à l’ennemi. Daumesnil, la nuit même, sort de Vincennes avec 250 chevaux, enlève et introduit dans la place canons, fusils et munitions, matériel estimé à plusieurs millions.

La capitale est alors occupée par les alliés austro-russo-prussiens depuis plusieurs semaines et Daumesnil tient encore. Les alliés réclament en menaçant le général. On ne parle, dans Paris, que de la gaieté de sa réponse aux sommations russes : « Quand vous me rendrez ma jambe, je vous rendrai ma place ! » Il défend ce poste avec le plus grand courage contre les troupes alliées.

La Restauration elle-même croit devoir honorer ce beau caractère et elle retire à Daumesnil le gouvernement de Vincennes, mais elle lui donne en échange celui de la petite place de Condé et la croix de Saint-Louis le . L’apparition de Napoléon sur les côtes de Provence doit naturellement rendre le vieux soldat à toute l’ardeur de ses affections pour l’Empereur. Cependant, fidèle à ses nouveaux serments, il n’arbore les couleurs nationales sur la citadelle de Condé que le , c’est-à-dire après le départ des Bourbons. Le soir où Napoléon entre à Paris, le , Daumesnil rentre dans Vincennes.

Bien que la paix ait été signée au Congrès de Vienne, les forces d’occupation prussiennes veulent dépouiller les places fortes et arsenaux français sous prétexte de compensation de celui qui leur a été enlevé lors des conquêtes napoléoniennes. L’arsenal de Vincennes renferme un matériel considérable, plus de 52 000 fusils neufs, plus de 100 pièces de canon, plusieurs tonnes de poudre, balles, boulets, obus et sabres. Le général baron Karl von Müffling, commandant en chef du corps prussien qui occupe Paris, a essayé par tous les moyens oratoires de pénétrer dans le château. Le général est de nouveau sommé de se rendre lorsque la capitale est encore envahie : « Nous vous ferons sauter », dit un des parlementaires. « — Alors je commencerai », répond le brave général, en lui montrant une énorme quantité de poudre ; « nous sauterons ensemble. » Blücher lui fait proposer un million pour prix d’une capitulation, Daumesnil rejette l’offre avec mépris. « Mon refus servira de dot à mes enfants », dit-il. Impatient de rester inactif dans ces murs, il fait une sortie à la tête de quelques invalides, prend et reprend trois fois le village de Vincennes et ramène des canons prussiens dans la place.

Il arrive à faire parvenir au ministre de la Guerre, le duc de Feltre, un billet glissé dans la jarretière d’une femme, dans lequel il sollicite l’aide du roi. Le général de Rochechouart, commandant la place de Paris, est envoyé à son secours. Le récit de ce dernier témoigne de l’extraordinaire courage du général Daumesnil, qui résiste avec une armée inférieure à 200 sous-officiers. Cinq mois après il capitule devant les Bourbons et sort de la forteresse avec le drapeau tricolore. Le de la même année, Daumesnil est mis à la retraite par le gouvernement royal.

Le baron Daumesnil vit dans la retraite quand la révolution de Juillet 1830 éclate : un des premiers actes du gouvernement est de lui rendre le commandement de Vincennes, dont la Restauration l’a dépouillé. Il y entre le , et est promu au grade de lieutenant-général le .

Les ministres de Charles X étaient emprisonnés au donjon de la forteresse, en attendant que la Cour des pairs se prononçât sur leur sort. Quand une foule de révolutionnaires exaltés demandèrent sous les murs de Vincennes la tête des ministres, Daumesnil leur répondit : « Ils n’appartiennent qu’à la loi, vous ne les aurez qu’avec ma vie », et son énergie suffit à calmer les émeutiers. Lorsqu’il faut transférer les ministres à la maison d’arrêt de la Chambre des pairs, on craint une nouvelle tentative contre leur vie. L’un d’eux est malade. Daumesnil, en grand uniforme le place à ses côtés, dans sa voiture, et aussi intrépide que généreux, il traverse la foule silencieuse et menaçante qui afflue sur son passage. Il se dirige au pas vers le palais du Luxembourg, et remet, sain et sauf, au commandant du palais le proscrit confié à sa garde.

Le baron Daumesnil est mort du choléra à Vincennes le . Il est inhumé au cimetière de Vincennes. Les Chambres accordent une pension à sa veuve.

27 juillet 1792 : fin de la guerre russo-polonaise.

La guerre russo-polonaise de 1792 ou guerre du deuxième partage ou guerre pour la défense de la Constitution oppose de mai à juillet 1792 la République des Deux Nations (Pologne et Lituanie) à l’Empire russe et à ses alliés polonais de la confédération de Targowica.

Le , environ 100 000 soldats russes franchissent la frontière polonaise et attaquent les forces de Pologne-Lituanie, fidèles au roi Stanislas II Auguste, à la Grande Diète et à la Constitution polonaise du 3 mai 1791.

La guerre prend fin dès juillet 1792 par la soumission du roi à la confédération de Targowica, qui obtient le retrait de la constitution. Mais, conséquence non prévue, la Prusse, qui n’est pas intervenue militairement, obtient tout de même de la Russie que la Pologne subisse son deuxième partage, réalisé en 1793.

27 juillet 1848 : fin de la première bataille de Custoza (guerres d’indépendance italienne).

La première bataille de Custoza a lieu du 23 au durant la première guerre d’indépendance italienne au cours du Risorgimento italien, entre les armées de l’empire d’Autriche conduites par le maréchal Radetzky, et celles du royaume de Sardaigne, conduites par le roi Charles-Albert en personne. Elle a lieu près de la localité de Custoza (près de Vérone, en Italie du Nord) avec comme objectif le contrôle des plaines de la Vénétie.

***

Après la victoire de Goito et la conquête de Peschiera par l’armée sarde, la voie des forteresses du quadrilatère s’ouvre, mais la lenteur et l’indécision du commandement sarde lui font perdre l’avantage acquis.

La bataille commence le à Rivoli quand les Autrichiens tentent un premier assaut sur l’aile gauche de l’armée sarde. Cet assaut sera repoussé, mais aura permis à Radetzky de se rendre compte que la disposition de l’armée adverse présente de nombreux points faibles. En effet, les Sardes sont répartis sur une ligne de presque 70 km et divisés en deux groupes, ce qui réduit les forces de chacun d’entre eux et rend le centre particulièrement vulnérable. C’est donc sur cette cible que les Autrichiens concentrent leur attaque, le , entre les villages de Sona et de Sommacampagna. Pendant toute la journée, les Sardes opposent une farouche résistance, mais à la fin de la journée, le général Hector Gerbaix de Sonnaz ordonne la retraite.

La situation n’est pas encore catastrophique pour l’armée sarde, car les Autrichiens ont deux fois plus de pertes. De plus le repli de De Sonnaz a paradoxalement permis d’éliminer le point de faiblesse du dispositif sarde. À ce stade des opérations, une contre-offensive est impossible mais le commandement de Charles-Albert se montre indécis et quand il tente malgré tout une contre-attaque, elle doit être immédiatement interrompue en raison à la fois du manque d’approvisionnement et de la chaleur.

L’armée autrichienne reprend alors l’initiative et attaque à son tour les Sardes à Salionze, au moment où de Sonnaz avance sur Monzambano. Battu une nouvelle fois, de Sonnaz ordonne une retraite vers Valeggio, où les combats reprennent le . Cette fois, ce sont les Sardes qui attaquent les premiers. Mais, pour atteindre leur objectif, il leur manque les hommes de De Sonnaz. En effet celui-ci ne disposant que de troupes fatiguées et doutant de la réussite de la campagne, s’est entre-temps replié d’abord sur Volta, puis sur Goito.

L’attaque des Sardes se trouve par conséquent ralentie, ce qui donne aux Autrichiens l’occasion de reprendre l’initiative. Au cours de la furieuse bataille qui s’ensuit, les deux fils de Charles-Albert, Victor-Emmanuel et Ferdinand se distinguent. Le premier défend une position vitale en résistant à un ennemi supérieur en nombre et le second repousse à trois reprises les attaques autrichiennes avant de se retirer afin de ne pas être capturé.

Bien qu’au soir du la bataille semble perdue, les combats durent encore deux jours. Le général Eusebio Bava pense qu’il est possible de construire une nouvelle ligne défensive en reprenant la petite ville de Volta abandonnée par de Sonnaz. Le soir du , les Sardes attaquent la ville afin de la reprendre mais au matin du , les Autrichiens contre-attaquent et battent définitivement les Sardes.

Il s’est créé une fracture au sein du commandement sarde : alors que Charles-Albert semble disposé à continuer la lutte, Bava souhaite placer les troupes au-delà du Tessin afin de défendre les frontières du royaume de Sardaigne, jugeant impossible la défense de la Lombardie.

La défaite de l’armée sarde aboutit cependant au repli des Sardes sur l’Adda et Milan. C’est dans cette ville qu’a lieu, le , une bataille au terme de laquelle Charles-Albert demande l’armistice. L’année suivante, la défaite de Novare met un terme au conflit.

27 juillet 1917 : la loi française instituant les « Pupilles de la Nation » est adoptée à l’unanimité.

La qualité de pupille de la Nation est attribuée par l’État aux enfants de moins de 21 ans dont un des parents a été blessé ou tué lors d’une guerre, d’un attentat terroriste ou en rendant certains services publics.

***

Cette qualité de pupille de la Nation a été instaurée par la loi du qui instaure l’Office national des pupilles de la Nation, établissement public rattaché au ministère de l’Instruction publique. Elle est destinée à l’origine aux enfants « orphelins de guerre » adoptés par la Nation. La Première Guerre mondiale ayant laissé de nombreuses familles sans soutien familial, ce statut permettait aux enfants qui le recevaient une protection supplémentaire et particulière, en complément de celle exercée par leurs familles.

À la différence du statut de pupille de l’État, la qualité de pupille de la Nation ne place nullement la personne sous la responsabilité exclusive de l’État. Les familles et les tuteurs conservent le plein exercice de leurs droits et notamment, le libre choix des moyens d’éducation. La mise en œuvre du statut de pupille de la Nation constitue une activité originelle de l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) et plus particulièrement de ses services départementaux. Le pupille de la Nation se voit accorder un certain nombre d’aides et de subventions, si la situation le requiert.

La qualité de Pupille de la Nation est par la suite étendue à d’autres catégories de personnes.

L’article 26 de la loi numéro 90-86 du étend à certaines victimes d’actes de terrorisme des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre applicables aux victimes civiles de guerre.

La loi numéro 93-915 du reconnaît comme Pupilles de la Nation les enfants des magistrats, militaires de la gendarmerie, fonctionnaires des services actifs de la police nationale et fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et des douanes, des personnels civils et militaires de l’État participant aux opérations de recherche, de neutralisation, d’enlèvement et de destruction des munitions de guerre et engins explosifs ou de personnes ayant œuvré sous l’autorité des personnes précédentes, dont la mort est la conséquence d’une action durant leur service. Sont également concernés les personnes titulaires d’un mandat électif au titre du code électoral tuées ou décédées des suites d’une blessure ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait d’un acte d’agression survenu lors de l’exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions électives, et les professionnels de la santé décédés à la suite d’homicides volontaires commis à leur encontre par des patients, dans l’exercice de leurs fonctions.

Ces textes législatifs sont aujourd’hui codifiés dans le quatrième Livre de la partie législative (articles L411-1 à L444-1 du Code des Pensions militaires d’invalidité et des victimes de la Guerre.

27 juillet 1934 : mort du maréchal et académicien Hubert Lyautey.

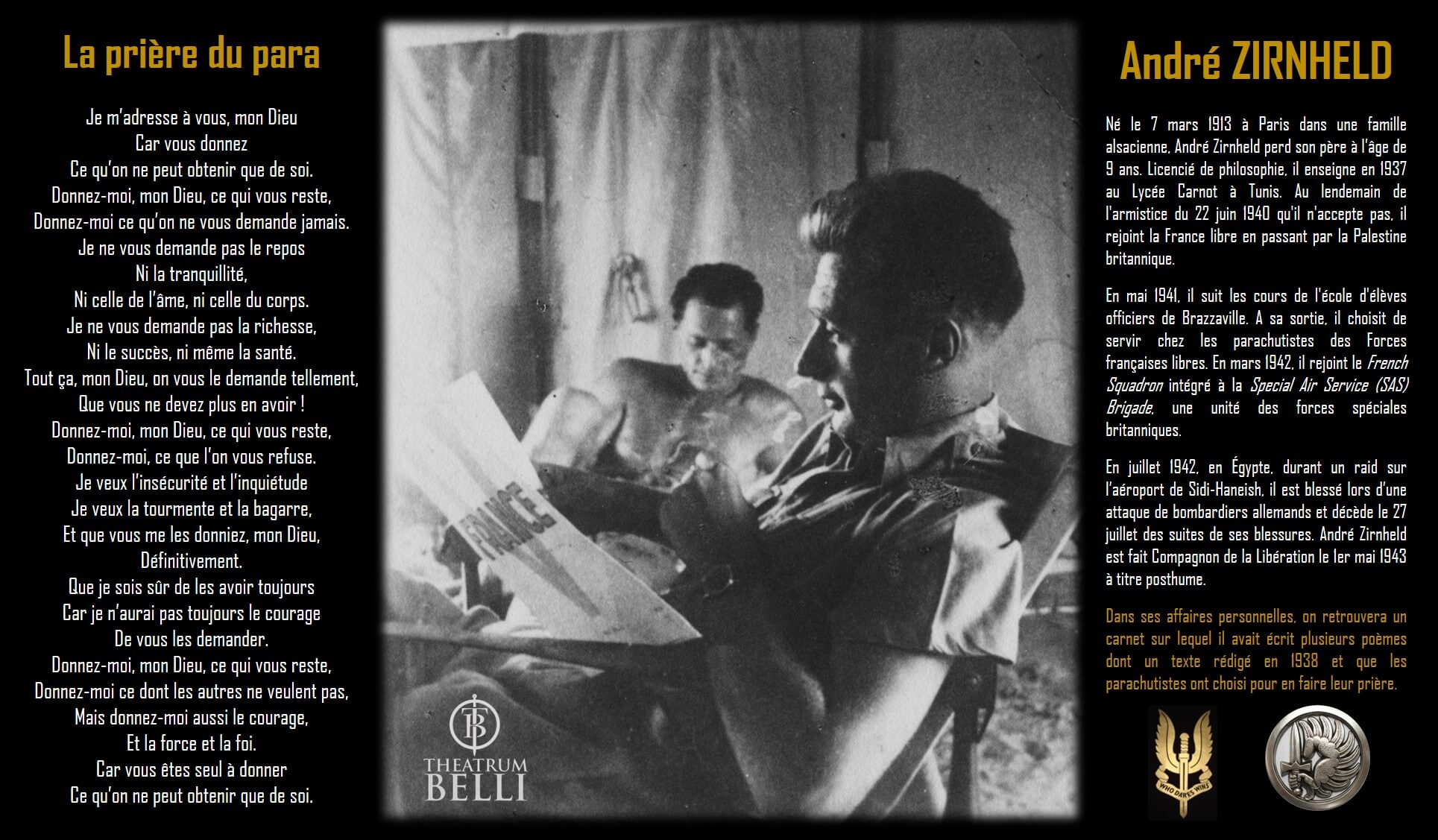

27 juillet 1942 : mort à 29 ans des suites de ses blessures de l’officier SAS André Zirnheld, auteur de la « Prière du para ».

André Zirnheld est un parachutiste français libre, membre du Special Air Service pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est célèbre pour avoir été le premier officier parachutiste français tué au combat et comme auteur de la Prière du para, écrite en 1938. Il est compagnon de la Libération.

André Louis Arthur Zirnheld est né à Paris le dans une famille catholique d’origine alsacienne. Durant sa jeunesse, il était scout à la 26e troupe Scout de France de Paris, puis routier et sera chef Louvetier. Il fut élève au Pensionnat catholique diocésain de Passy. Il est licencié et diplômé d’études supérieures de philosophie, et nommé en 1937 professeur de philosophie au lycée Carnot de Tunis. En , il est affecté comme professeur au Collège de la Mission laïque française à Tartus, en Tunisie.

André Louis Arthur Zirnheld est né à Paris le dans une famille catholique d’origine alsacienne. Durant sa jeunesse, il était scout à la 26e troupe Scout de France de Paris, puis routier et sera chef Louvetier. Il fut élève au Pensionnat catholique diocésain de Passy. Il est licencié et diplômé d’études supérieures de philosophie, et nommé en 1937 professeur de philosophie au lycée Carnot de Tunis. En , il est affecté comme professeur au Collège de la Mission laïque française à Tartus, en Tunisie.

Au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, André Zirnheld est affecté dans une batterie de DCA au Liban. Zirnheld est volontaire pour aller combattre en métropole mais l’armistice du est signé avant. Zirnheld rejoint alors la France libre en passant en Palestine britannique. Il est condamné pour désertion par un tribunal militaire français, qui confisque tous ses biens.

Zirnheld est affecté comme soldat au 1er bataillon d’infanterie de marine, avec lequel il participe, comme sergent-chef, au premier combat d’une unité FFL à Sidi-Barani le , contre l’armée italienne. En , en raison de ses diplômes, Zirnheld est retiré du front et nommé directeur-adjoint du service d’information et de propagande au Caire. Bien qu’il s’intéresse beaucoup à son travail, Zirnheld demande rapidement à être envoyé au front. Il s’inscrit au stage d’élève-officier à l’École des aspirants de Brazzaville en , d’où il sort cinquième fin 1941.

Au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, André Zirnheld est affecté dans une batterie de DCA au Liban. Zirnheld est volontaire pour aller combattre en métropole mais l’armistice du est signé avant. Zirnheld rejoint alors la France libre en passant en Palestine britannique. Il est condamné pour désertion par un tribunal militaire français, qui confisque tous ses biens.

Zirnheld est affecté comme soldat au 1er bataillon d’infanterie de marine, avec lequel il participe, comme sergent-chef, au premier combat d’une unité FFL à Sidi-Barani le , contre l’armée italienne. En , en raison de ses diplômes, Zirnheld est retiré du front et nommé directeur-adjoint du service d’information et de propagande au Caire. Bien qu’il s’intéresse beaucoup à son travail, Zirnheld demande rapidement à être envoyé au front. Il s’inscrit au stage d’élève-officier à l’École des aspirants de Brazzaville en , d’où il sort cinquième fin 1941.

De retour au Proche-Orient en février 1942, Zirnheld se porte volontaire pour une unité commando parachutiste repassée récemment sous l’autorité de l’armée de l’air avec l’appellation de 1re compagnie de chasseurs parachutistes — 1re CCP et intégrée comme french squadron au Special Air Service. Il est sous les ordres du capitaine Georges Bergé puis, après la capture de celui-ci, sous les ordres du capitaine Augustin Jordan.

Lors de sa première mission, Zirnheld commande une équipe de quatre hommes qui effectue un raid sur l’aérodrome Berka-3 le , détruisant six avions ennemis au sol. Il reçoit alors, comme tout SAS après sa première mission, l’insigne des ailes opérationnelles SAS ou « ailes égyptiennes ». Ses missions suivantes seront le sabotage d’une voie de chemin de fer, puis une attaque de véhicules et ramener des prisonniers de la Luftwaffe. Il est ensuite proposé pour la Croix de guerre et la Military Cross.

La quatrième mission de Zirnheld est un raid sur la grande base aérienne allemande de Sidi-Haneish, près de Marsa Matruh, en Égypte. Ce raid est effectué dans la nuit du 26 au par 18 jeeps armées conduites par des SAS britanniques et français. En quelques minutes, les jeeps, en formation de V inversé, parcourent la longueur de la piste en mitraillant les avions garés. Trente-sept bombardiers et avions de transport sont détruits, pour la perte de deux SAS britanniques tués sur l’aérodrome.

Pendant le retour, la jeep de Zirnheld a une crevaison. Une des autres jeeps, à bord de laquelle se trouve l’aspirant François Martin, vient à son secours, pendant que le reste de la formation continue sa route. Les deux jeeps réparent, reprennent la route, puis les pneus crèvent une seconde fois. Lorsque le soleil se lève, les jeeps s’arrêtent et tentent de se camoufler. Trois heures après, une formation de quatre bombardiers allemands Junkers Ju 87 « Stuka » les repère et les mitraille.

À leur second passage, Zirnheld est touché, d’abord à l’épaule, puis à l’abdomen. Le groupe repart en jeep, avant de se cacher dans un oued, Zirnheld souffrant trop pour supporter davantage le transport. Il meurt vers 13 heures. Martin le fait enterrer sur place avec les honneurs militaires ; une croix sommaire formée de deux planches à caisse est érigée sur sa tombe avec cette inscription : « aspirant André Zirnheld, mort pour la France le ».

Un peu avant sa mort, il dit à François Martin : « Je vais vous quitter. Tout est en ordre en moi. », et lui demande de s’occuper des papiers et livres dans son barda. C’est Martin qui aurait découvert le carnet de Zirnheld dans lequel celui-ci a écrit en 1938 une Prière qui, dans les années 1960, sera considérée comme « La prière du para ».

Zirnheld sera cité à l’ordre de la Libération, avec comme commentaire : « Excellent chef, calme et audacieux ». Une attitude qui convient parfaitement à la devise des SAS, Who dares wins (Qui ose gagne).

27 juillet 1953 : signature à Panmunjeom de l’armistice mettant fin aux combats de la guerre de Corée.

Panmunjeom est le nom d’un ancien village aujourd’hui disparu de la zone démilitarisée (DMZ) situé en Corée du Nord à moins de 500 mètres de la frontière intercoréenne, dans la province de Hwanghae du Nord. La ville importante la plus proche est celle de Kaesong qui se trouve à 10 km à l’ouest, tandis que la zone industrielle de Kaesong est à environ 5 kilomètres au sud-ouest.

Son nom est associé à la signature le de l’armistice mettant fin aux combats de la guerre de Corée, les deux pays étant encore aujourd’hui officiellement en guerre, car aucun traité de paix n’a été signé. Le village en lui-même qui était composé d’une dizaine de huttes en paille et d’un petit magasin (jeom en coréen), se situait sur le côté sud de la route menant de Kaesong à Séoul, tandis que le bâtiment dans lequel cet accord fut paraphé se trouve en face sur le côté nord de la route (37° 57′ 40″ N, 126° 39′ 52″ E). Il abrite désormais le Musée de la paix de Corée du Nord.

Son nom est associé à la signature le de l’armistice mettant fin aux combats de la guerre de Corée, les deux pays étant encore aujourd’hui officiellement en guerre, car aucun traité de paix n’a été signé. Le village en lui-même qui était composé d’une dizaine de huttes en paille et d’un petit magasin (jeom en coréen), se situait sur le côté sud de la route menant de Kaesong à Séoul, tandis que le bâtiment dans lequel cet accord fut paraphé se trouve en face sur le côté nord de la route (37° 57′ 40″ N, 126° 39′ 52″ E). Il abrite désormais le Musée de la paix de Corée du Nord.

La Joint Security Area (« zone commune de sécurité ») dans laquelle les négociations inter-coréennes se déroulent, débute à 350 mètres à l’est du village au delà de la rivière Sachon, laquelle marque la frontière avec la Corée du Sud sur environ 1,5 km en aval du pont de Non-retour.

Lire sur TB :

- Le bataillon français de l’Onu en Corée (1950-1953)

- Corée en guerre : enseignements tactico-opératifs du bataillon français entre 1950 et 1953.

- Le rôle du « bataillon de Corée » dans la guerre de Corée

27 juillet 1965 : l’aviation américaine effectue ses premières attaques contre des rampes de missiles au Nord-Vietnam.

27 juillet 2002 : un SU-27UB des Faucons Ukrainiens s’écrase dans l’assistance d’un meeting aérien à Sknyliv y tuant 77 spectateurs parmi lesquels 19 enfants et en blessant 543 autres.

L’un des membres de la patrouille ukrainienne, le lieutenant-colonel Toponar, s’écrasa à Sknyliv lors d’une démonstration mais survécut avec des séquelles. L’accident causa 77 morts et 543 blessés. Il fut néanmoins reconnu responsable par la justice et condamné à 14 ans de prison.

L’un des membres de la patrouille ukrainienne, le lieutenant-colonel Toponar, s’écrasa à Sknyliv lors d’une démonstration mais survécut avec des séquelles. L’accident causa 77 morts et 543 blessés. Il fut néanmoins reconnu responsable par la justice et condamné à 14 ans de prison.

Plus de 10 000 spectateurs assistaient à la représentation aérienne, mise en place pour célébrer le 60e anniversaire du 14e corps aérien de la force aérienne ukrainienne. À 12 h 52, le chasseur d’origine soviétique — manœuvré par deux pilotes expérimentés — entama une manœuvre en tonneau dirigée vers le sol à basse altitude. Une fois sorti de son tonneau, le nez cabré en l’air, l’appareil était toujours lancé sur une descente rapide et l’aile gauche décrocha brutalement juste avant l’impact, moment où les pilotes prirent la décision de s’éjecter de leur appareil. L’avion alla ensuite littéralement s’aplatir au sol, glissant ensuite vers un avion de transport Il-76MD stationné dans sa trajectoire, qu’il percuta par le côté au niveau du nez avant d’exploser et de rouler en flammes vers la foule présente au sol. Les deux pilotes s’en tirèrent vivants et avec des blessures mineures.

77 spectateurs furent tués, parmi lesquels 19 enfants (même si les rapports initiaux divergeaient, certains indiquant un nombre de 85 victimes). Environ 100 personnes furent hospitalisées, pour des blessures à la tête, des brûlures et des fractures. D’autres blessures furent également à noter, mais leur degré de gravité était moindre et ne nécessitait pas d’hospitalisation. Un total de 543 personnes furent blessées pendant l’accident.

Après l’accident, les pilotes affirmèrent que la carte de vol qu’ils avaient reçue différait de la disposition réelle des éléments du terrain. Sur les données récupérées de l’enregistreur de vol, il était possible d’entendre l’un des pilotes demander : « et où sont nos spectateurs ? ». D’autres personnes suggérèrent que les pilotes avaient été trop lents à réagir, en présence des alertes automatiques produites par l’ordinateur de bord.

Le président ukrainien Leonid Koutchma accusa publiquement les militaires d’être responsables du désastre et fit démissionner le chef de la force aérienne, Volodymyr Strelnykov et le chef d’Etat-major Petro Choulyak. Le ministre de la Défense Volodymyr Chkidtchenko envoya lui aussi sa démission, mais elle fut rejetée par Koutchma. Le , une cour militaire condamna le pilote Volodymyr Toponar et le copilote Yuriy Yegorov respectivement à des peines de prison de 14 et 8 ans. La cour déclara les deux pilotes et trois autres officiels militaires coupables de ne pas avoir obéi aux ordres, de négligences et d’avoir violé les règlements aériens de l’endroit où s’était produit l’accident. Deux des trois officiels furent condamnés à des peines de 6 ans de prison, et le dernier fut condamné à une peine de quatre ans. Toponar fut également condamné à verser un montant de 7,2 millions d’hryvnia (environ 1,18 million d’euros) de compensation aux familles, tandis qu’Yegorov fut condamné à verser une somme de 2,5 millions d’hryvnia. L’entraîneur principal de l’équipage fut acquitté, en raison d’un manque de preuves. Yegorov a été libéré en 2013.

Alors que les pilotes se virent attribuer la majorité des responsabilités, parmi lesquelles l’accusation d’avoir tenté d’effectuer des manœuvres pour lesquelles ils n’avaient pas assez d’expérience, Toponar affirma qu’il avait fait la demande d’un vol d’entraînement supplémentaire sur le terrain de l’événement, cette demande lui ayant été cependant refusée. Après l’annonce du verdict, Toponar annonça qu’il prévoyait de faire appel, insistant sur le fait que, d’après lui, le crash était dû à un plan de vol défaillant.

Merci Wikipédia !