Le 3 juillet 1916

Le 3 juillet à 10 h 40, le général Joffre quitte le grand quartier général de Chantilly en voiture pour se rendre à Dury, afin d’y rencontrer les généraux Foch et Fayolle. La bataille de la Somme vient de commencer. Si au nord du fleuve, l’assaut des Britanniques n’a pas donné les résultats attendus, par contre, sur la rive gauche, la VIe armée française vient de percer l’intégralité des lignes de défenses allemandes ce qui ouvre d’importantes perspectives d’exploitation.

La veille au soir, dans son JMO, Joffre a noté : « Le peu de succès des Anglais fait envisager au général en chef une autre orientation du plan primitif qui consistait à pousser offensivement au nord de la Somme dans la direction de Bapaume-Cambrai avec couverture au sud de la Somme sur Flaucourt puis, au-delà, dans la région de Péronne-Roisel. Il s’agirait de laisser les Anglais faire du combat d’usure sur leur front d’attaque actuel et de développer notre manœuvre à nous en direction du sud, en continuant l’attaque en direction de Chaulnes-Noyon, en appuyant et couvrant notre gauche sur la Somme. Cette manœuvre se combinerait avec une attaque des Xe et IIIe armées. Le résultat à obtenir moins grandiose que dans le plan primitif, mais il a l’avantage de permettre l’exploitation d’un résultat acquis ; d’autre part, la manœuvre ne dépendra que de nous, tant dans le commandement que dans l’exécution. »

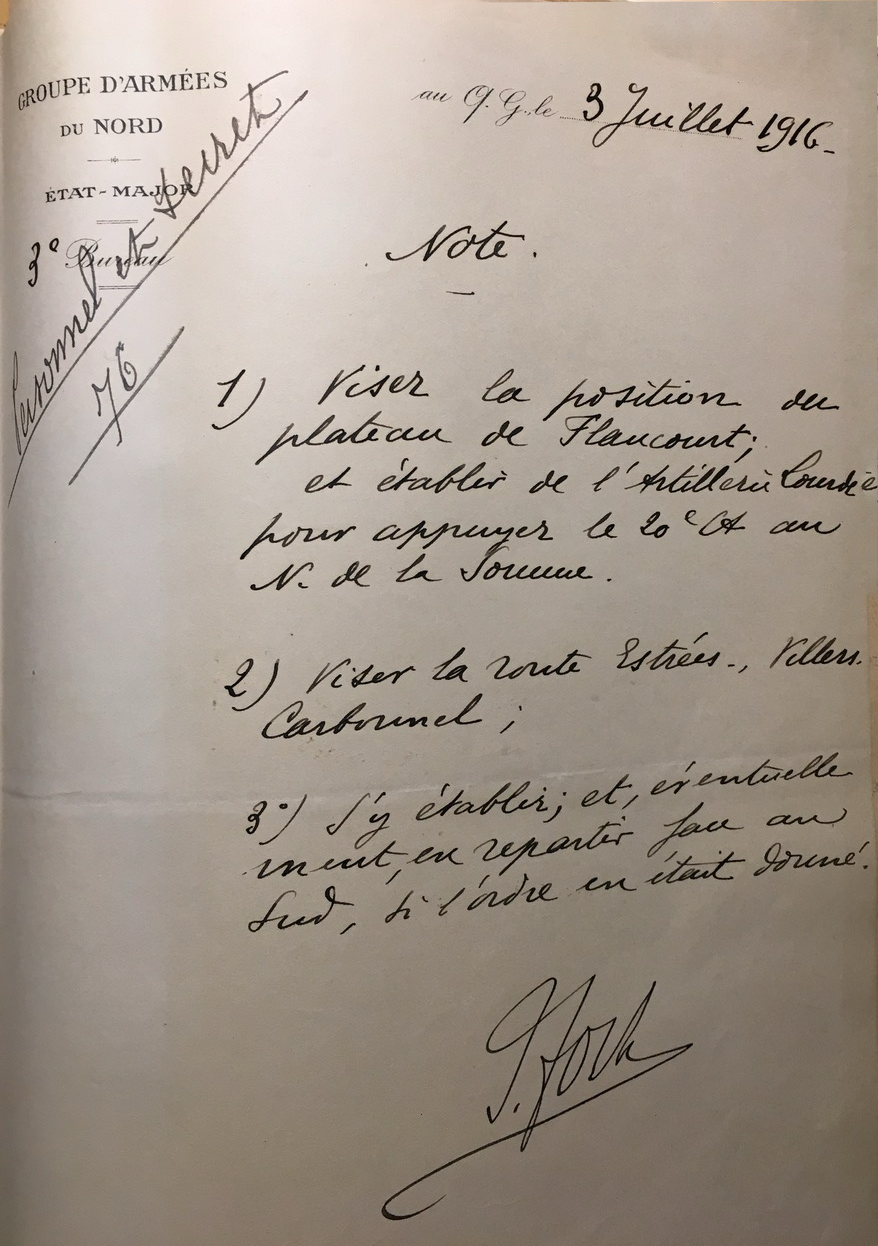

Castelnau partage cette analyse comme en témoigne la note qu’il rédige au cours de la matinée :

Note du 3 juillet 1916 (source : SHD)

Cette décision lui semble d’autant plus s’imposer que c’est le plan qu’il avait fait étudier et documenter par le GQG dans une telle hypothèse.

Annexe n°1151 (source : Gallica)

Aussi, est-ce avec stupeur qu’au retour de Joffre à Chantilly le 3 juillet au soir, Castelnau découvre qu’aucune décision n’a été prise. Malgré, son insistance, cette manœuvre au sud de la Somme ne sera lancée qu’une semaine plus tard. Ce sera un échec assorti de pertes importantes, les Allemands ayant mis à profit ce délai de grâce pour reconstituer leur position de défense et faire venir des renforts.

L’offensive de la Somme

Une offensive franco-britannique

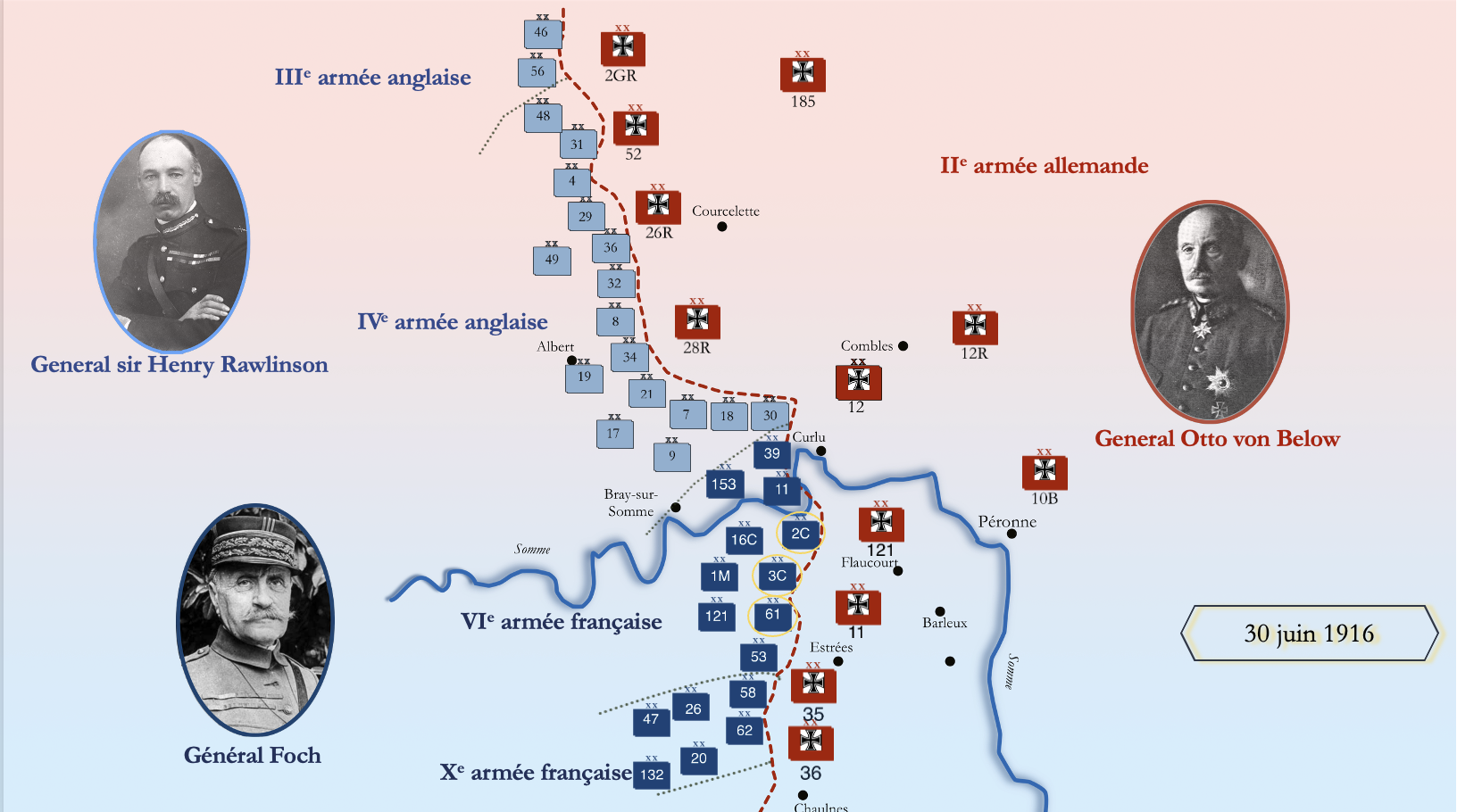

Cette offensive dans la Somme a pour but premier de soulager l’armée française qui depuis le mois de février, subit l’assaut continu des Allemands à Verdun. Entre-temps, le Corps expéditionnaire britannique s’est considérablement renforcé ce qui lui donne la possibilité d’assumer le rôle principal dans cette opération dans laquelle les Français consacreront des moyens plus limités. Néanmoins, l’ensemble des forces alliées prévues pour cette offensive est impressionnant. 42 divisions d’infanterie y sont affectées — 28 chez les Britanniques, 14 pour les Français. En face, les Allemands ne disposent que 7 divisions en première ligne avec la possibilité d’en utiliser 13 autres basées dans la région. Toutefois, ce déséquilibre apparent des forces en présence ne doit pas faire illusion. Au nord de la Somme, face aux Anglais, les Allemands sont installés dans une véritable forteresse comprenant trois positions de défense faites d’un maillage extrêmement dense des tranchées ainsi que d’un labyrinthe d’abris et de tunnels précédé d’une double barrière de barbelés.

Il faut également prendre en compte le fait que la majorité des combattants britanniques n’ont aucune expérience de la guerre. Ce sont des volontaires qui viennent de s’engager. D’autre part, l’armée britannique est loin d’avoir reçu les dotations d’artillerie dont elle aurait besoin. Elle ne peut mettre en ligne que 362 canons lourds pour couvrir un front de 27 kilomètres, soit la moitié de ce que les Français sont capables de déployer sur un front de 12 kilomètres seulement. Enfin, les usines anglaises d’armement récemment créées n’arrivent pas encore à produire les obus à fort pouvoir explosif, les seuls capables de détruire les réseaux de fils de fer barbelés et les abris profonds dans lesquels se protègent les soldats allemands. D’ailleurs, au cours de la bataille, de nombreux des obus n’exploseront pas en raison de défauts de fabrication.

L’assaut des Anglais

Après un bombardement qui va durer une semaine, le 1er juillet 12 divisions britanniques et deux divisions françaises du XXe Corps passent à l’attaque sur la rive droite de la Somme. 3 autres divisions françaises opèrent sur la rive gauche pour flanquer cet assaut — 2 appartiennent au Ier Corps colonial, 1 au XXXVe Corps. La plupart des bataillons anglais ont à franchir un no man’s land large de plus de cinq cents mètres. En raison de la faible efficacité du bombardement, beaucoup de fantassins britanniques se retrouvent sous le feu des mitrailleuses allemandes avant même d’avoir pu atteindre leurs lignes. C’est un véritable massacre. 20 000 hommes sont tués et 40 000 autres sont blessés. Cependant, à l’est de la route Albert-Bapaume, 5 divisions britanniques et les deux françaises atteignent leurs objectifs en prenant le contrôle de la première ligne de défense allemande, ce qui offre d’importantes perspectives tactiques, car au même moment, au sud de la Somme, les Français remportent une victoire spectaculaire.

La bataille sur la rive gauche de la Somme

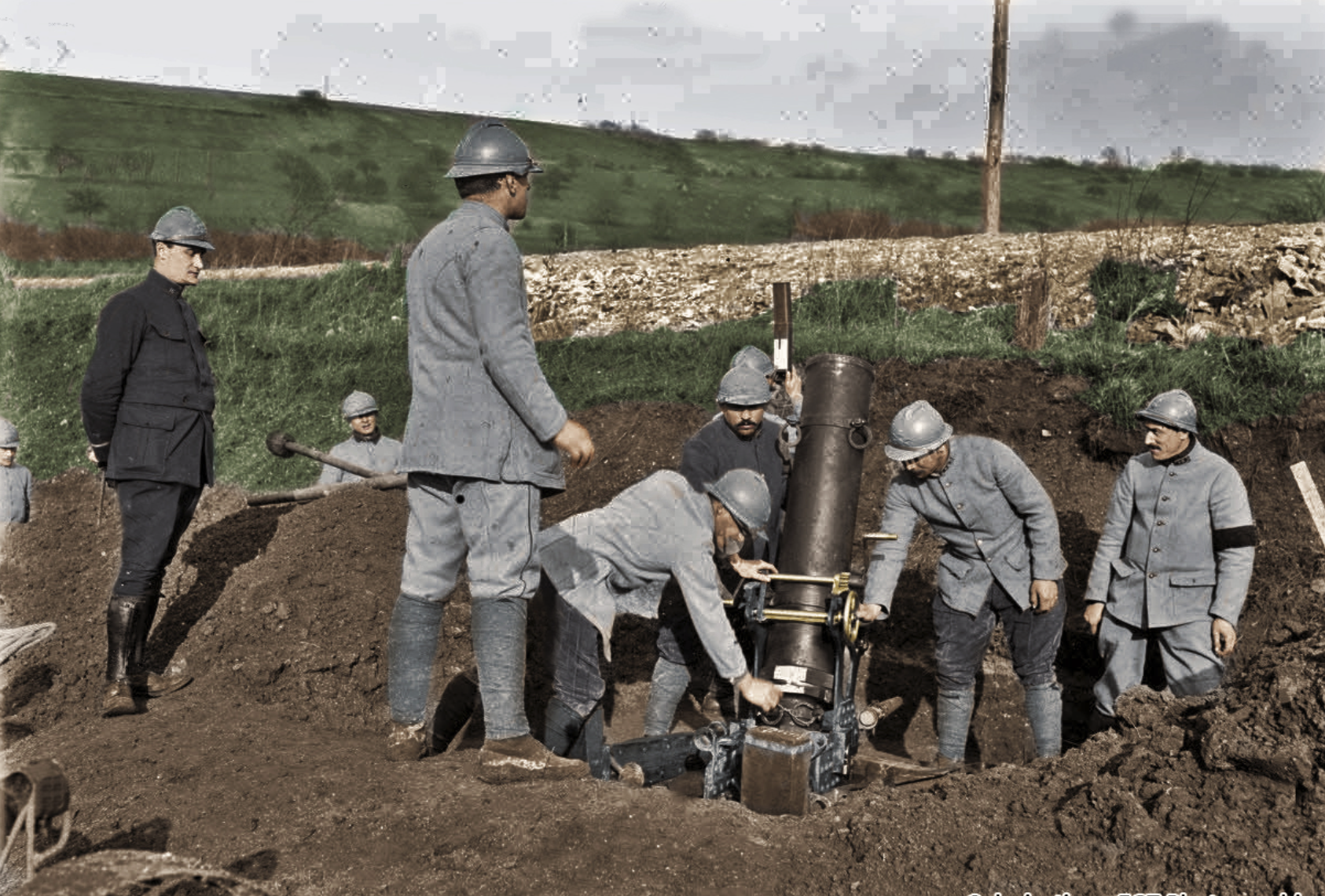

Là où les Français attaquent au sud de la Somme, les défenses allemandes sont loin d’être aussi élaborées. Elles se limitent à deux positions qui manquent de profondeur. De plus, la première présente un défaut majeur : elle est très proche des lignes françaises : moins de 100 mètres. Les Français peuvent alors la bombarder avec des mortiers lourds de tranchées, dont les torpilles de 45 kg dévastent les réseaux de barbelés et les abris. Lorsque l’infanterie française se lance à l’assaut le 1er juillet au matin, elle ne rencontre pratiquement aucune résistance et ne subit donc que très peu de pertes.

En moins de deux heures, la totalité de la première position allemande est prise. Le lendemain le succès français s’amplifie. L’effondrement allemand se poursuit tout au long de la journée et dans la nuit du 2 juillet, les Français ont conquis l’intégralité des deux lignes défensives allemandes sur plus de huit kilomètres. Ils ont réussi à faire ce qui ne se s’était pas produit depuis la bataille de la Marne en 1914 : ils ont percé. Il n’y a plus personne devant eux. Les Allemands se sont retirés. Seules subsistent quelques unités embryonnaires dépourvues de toute artillerie.

La percée de la VIe armée française : un succès inattendu

Les facteurs du succès

Plusieurs éléments expliquent ce succès. Tout d’abord, l’effet de surprise. Les Allemands avaient écarté l’idée que les Français puissent les attaquer. La bataille de Verdun semblait avoir absorbé l’essentiel de leurs disponibilités. D’autre part, dans le secteur de cette offensive française au sud de la Somme, le front se situe dans une boucle du fleuve formant un cul-de-sac.

Les troupes françaises qui attaquent sont composées de soldats très aguerris, notamment ceux du 1er Corps colonial qui ont déjà combattu dans des conditions similaires.

Mais un autre paramètre est à prendre en compte, car il est primordial : le style de commandement. La percée réalisée par la VIe armée française doit beaucoup au fait que général Berdoulat qui commande le 1er Corps colonial va fait preuve d’autonomie et d’initiative. Pourtant, les directives qu’il a reçues de la part du général Fayolle qui est à la tête de la VIe armée et du général Foch qui commande cette bataille le lui interdisaient. Il lui était demandé de s’en tenir strictement aux objectifs fixés et d’avancer au rythme prévu. Foch avait exigé qu’indépendamment de la nature du terrain, deux opérations distinctes soient successivement lancées. Tout d’abord bombarder afin de détruite le potentiel ennemi avant de conquérir la première position avec l’infanterie, puis s’arrêter, reconstituer les moyens et renouveler cette séquence sur la deuxième position. Foch insistait sur le fait qu’il ne faudrait pas se laisser entraîner, au cours de la bataille, à exploiter des avantages partiels formant saillant dans les positions ennemies, car elles perturbent l’uniformité que doit adopter la progression de l’infanterie. Et, il avait conclu : « Rien ne s’improvise sur le champ de bataille actuel, on ne réalise que ce que l’on a prévu et préparé. »

Le général Berdoulat

Berdoulat estime que le contexte de l’assaut qu’il doit mener au sud de la Somme offre des perspectives qui dépassent très largement les objectifs qui lui ont été fixés. Le temps sec et ensoleillé lui garantit le support permanent et essentiel de l’aviation qui bénéficie d’une supériorité numérique absolue sur celle des Allemands. Le sol durcit en cette saison, lui permet le déplacement son artillerie de campagne au rythme de progression que son infanterie. Il attaque deux positions très rapprochées qu’il peut donc traiter au cours d’un même bombardement. Enfin, son corps d’armée est sans nul doute la grande unité la mieux préparée et la plus adaptée à la nature des combats qui s’annoncent. Dotée d’un effectif supérieur à la norme — 125 000 hommes — ainsi que d’une artillerie en conséquence, elle sort d’une période de six mois où elle alterne les plages de repos et d’entraînement. Établis de longue date sur leur zone d’intervention, les Coloniaux possèdent une connaissance exacte du dispositif et des défenses allemandes qui leur font face. À ces atouts s’ajoute la présence dans les régiments d’un nombre très élevé de cadres d’actives.

La première initiative que prend Berdoulat concerne le bombardement. Dans les ordres qu’il donne, il semble se conformer aux instructions quand il écrit : « l’attaque sera limitée comme premier objectif à l’enlèvement de la 1re position ». Mais, dans sa note, il a pris soin de glisser cette phrase : « il est toutefois bien entendu, que les parties de la 2e position, susceptibles de gêner l’attaque de la 1re, ainsi que les points particulièrement importants (nœuds de communication notamment) devront être l’objet de tirs de destructions ou de neutralisation. » Il usera à fond ce détail rédactionnel qui va échapper à ses supérieurs et effectuera un bombardement complet de deux positions simultanément.

Berdoulat va également prendre des libertés en matière de tactique. Contrairement à ce que Foch a indiqué, lui veut exploiter toutes les opportunités qui se présentent en s’appuyant sur un principe ternaire redoutablement efficace : l’aviation française qui domine le ciel renseigne en permanence ses fantassins, eux-mêmes en liaison constante avec l’artillerie. Celle-ci possède toute la gamme des calibres propre à lui assurer une efficacité maximale selon la nature de ses interventions.

L’artillerie de campagne — les 75 et les mortiers de 58 — suit l’infanterie en mouvement. À intervalles réguliers, les avions lâchent des messages lestés ou envoient des communications TSF pour indiquer les centres de défense ennemis et guider les tirs. Dans ce contexte, les Allemands n’ont pas le temps de réagir. Chaque tentative de résistance est immédiatement repérée d’avion et noyée sous les obus. L’articulation du dispositif d’attaque peut sans relâche être ajustée, la position des troupes du 1er Corps colonial étant connue dans l’instant. Les quelques renforts allemands sont pris à partie de loin avant de pouvoir intervenir. Aussi, le Corps colonial va-t-il atteindre la limite qui lui était fixée en avance de plusieurs jours sur son plan de marche. Il a créé une large brèche de plus de huit kilomètres. Ses unités combattent maintenant en terrain libre. Les renforts allemands susceptibles d’être engagés sont sur la rive droite de la Somme à plusieurs jours d’étape.

Pourtant, alors que les Allemands ont disparu, la VIe armée française s’arrête

Le 3 juillet en début d’après-midi, à la VIe armée française, tous les généraux commandant d’unité s’attendent à recevoir de nouvelles directives ajustées à la situation exceptionnelle qu’ils viennent de créer. À lui seul le 1er corps colonial a fait 6 000 prisonniers, pris plus de cent canons, dont une majorité de gros calibres. Ces chiffres parlent d’eux-mêmes, traduisant une véritable déroute en cours chez l’ennemi. Ceux qui commandent les divisions de première ligne estiment que la prochaine étape pour l’après-midi du 3 et la matinée du 4 est de balayer les débris des forces allemandes jusqu’à la Somme. Or, l’ordre qu’ils reçoivent de Fayolle à partir de cet instant est : « s’arrêter, s’établir fortement et regrouper au préalable toutes les unités, avancer l’artillerie en vue d’une future attaque “tous moyens réunis” qui sera déclenchée dans les prochains jours. »

La VIe armée française s’arrête ! Un no man’s land se forme entre ses lignes et celles des Allemands qui retraitent sans être poursuivis. Les Français peuvent constater les conséquences immédiates de la décision prise par Fayolle. Regroupant les débris épars des unités autour des renforts qui commencent à arriver, les Allemands cherchent à créer un embryon de ligne de défense. Des points de résistance s’érigent dans la nuit du 3 au 4 juillet. Toutefois, ils ne représentent pas encore un obstacle capable d’entraver une action offensive de la part des troupes de Fayolle. De même, ils ne seraient pas de taille à résister au déboulé des divisions de cavalerie françaises si elles en recevaient l’ordre. Mais aucune instruction en ce sens n’est donnée. Sur le terrain, les soldats du 1er Corps colonial en sont réduits à assister de loin à ces renforcements ennemis sans réagir, ce qui attise leur frustration. Fayolle prend alors une décision encore plus discutable. Il organise une relève de ses unités combattantes. Tous les témoins sont unanimes. Cette relève est déraisonnable. Le niveau des pertes ne le justifie pas. Les unités de première ligne n’ont toujours pas engagé leurs propres réserves et conservent une forte capacité offensive, très supérieure au potentiel actuel de défense ennemie. Les jours suivants, les ordres de Fayolle sont de même nature : pratiquer des ajustements en vue d’une « éventuelle » opération d’envergure au sud qui pourrait se dérouler dès que l’ordre en sera donné. Cet ordre, Foch ne le donnera que le 8 juillet au soir, soit 5 jours plus tard.

Un épisode méconnu

Le silence de l’historiographie

L’historiographie est pratiquement muette à propos de ce qui s’est passé côté français le 3 juillet 1916. Les rares auteurs qui en font état n’y consacrent que quelques lignes comme s’il s’agissait d’une occasion manquée telle qu’il s’en produit habituellement au cours des opérations militaires quand l’intégralité des paramètres nécessaires à leur réalisation n’a pas pu être réunie. D’autres refuseront de s’y pencher au motif que, selon eux, il s’agissait d’une opération sans impact stratégique. Le fait que le maréchal Joffre n’ait pas jugé bon d’en parler dans ses mémoires et que ses nombreux hagiographes ne l’aient pas évoquée les a sans doute détournés de s’y intéresser plus avant. Un désintérêt conforté par l’absence de toute référence à la bataille de la Somme dans les écrits de Foch et par le fait que le récit de ces journées ne figure pas dans le JMO du 1er Corps colonial. Pourtant, ce dernier détail aurait dû fortement intriguer les historiens tant cette absence déroge aux règles pourtant très strictes en matière de compte rendu des opérations. Dans ce JMO, qui dans toutes les unités de l’armée française se doit d’être rempli quotidiennement sans exception, il est simplement mentionné : « Les détails relatifs à la marche de l’offensive sur la Somme sont relatés dans des pièces annexées au présent journal de Marche. » Une dérogation très inhabituelle pour ce type de document d’autant que rien dans ces annexes ne se réfère à la période concernée. Par contraste, les JMO des XXe et XXXVe corps d’armée y consacrent plusieurs pages très détaillées sans rupture chronologique.

Dans les hautes sphères du pouvoir politique et parmi les principaux chefs militaires français de l’époque, nul n’ignore ce qui s’est passé. Cependant, la discrétion est de mise tant l’aveu qu’une opportunité majeure vient d’être gâchée pourrait être dommageable pour le moral des Français et conforter les Allemands au moment même où ils se trouvent dans une situation critique sur l’ensemble des théâtres d’opérations. Paul Doumer devra attendre un comité secret, celui du Sénat le 21 décembre 1916 pour tenir des propos en forme de réquisitoire : « Sur la Somme, on pouvait passer. On proposait de rejeter les Allemands vers le sud et dans un coup de filet prendre peut-être 50 000 ou 100 000 Allemands. On a mis sept jours ou huit à élaborer un nouveau plan au milieu de toute cette paperasserie ! » Poincaré, lui attendra l’entre-deux-guerres pour glisser ce compte-rendu dans ses mémoires : « Pénelon [ce colonel est chargé de la liaison entre le GQG et le gouvernement] me dit que Castelnau voudrait exploiter rapidement nos succès du sud de la Somme pour jeter nos troupes dans le dos des Allemands. Joffre paraît attaché à son plan, qui comporte la marche sur Cambrai, mais les Anglais n’ayant pas atteint leurs objectifs, la réalisation de ce dessein [le plan de Joffre] est rendue beaucoup plus difficile. »

Le général Fayolle, un coupable idéal

Au sein de l’armée française, l’aveu de l’erreur magistrale commise le 3 juillet 1916 sera très tardif. Il faut attendre les années 1930, après la mort des trois protagonistes, Joffre, Foch et Fayolle, pour que le Service historique de l’État-major de l’armée produise un récit des événements de cette première semaine de la bataille de la Somme. Il figure de la page 210 à 254 dans le tome IV, deuxième volume des Armées françaises dans la Grande Guerre.

Récit de la bataille de la Somme (AFGG, tome IV)

À propos du 3 juillet, le texte est sans ambiguïté. Il mentionne que c’est sur ordre que les troupes françaises se sont arrêtées au moment même où elles allaient enlever Barleux, Belloy et Estrées, élargissant la brèche de telle sorte qu’elle rendait impossible un rétablissement allemand. La possibilité d’obtenir une grande victoire avait été gâchée.

Une telle divulgation sous la plume des rédacteurs du Service historique de l’État-major de l’armée étonne d’autant plus qu’en général ils s’attachent à faire preuve d’une grande déférence vis-à-vis des chefs militaires français de cette guerre. Mais le fait est patent. Aussi doivent-ils fournir une explication. En 1933, au moment où ce récit est rédigé, le général Weygand est vice-président en titre du Conseil supérieur de la Défense. Il protège jalousement la mémoire de Foch, son ancien mentor. Quant au général Gamelin, son adjoint, c’est un fervent apologiste de Joffre dont il fut le collaborateur le plus proche pendant près d’une décennie. Ce n’est donc pas une surprise si le Service historique attribue l’entière responsabilité de cette erreur à Fayolle.

Pour dédouaner Foch, les rédacteurs confèrent aux quelques mots impersonnels de l’un de ses messages envoyés à Fayolle le 3 juillet la valeur d’un ordre stratégique. Selon eux, les mots « éventuellement de repartir face au sud, si l’ordre en était donné » indiquaient « une modification sensible au plan initial et l’amorce d’un élargissement de la brèche vers le sud précédant une exploitation dans cette direction. » L’ordre en question ne sera formellement donné par Foch que le 8 juillet, soit cinq jours plus tard et après que ses échanges avec Fayolle dans l’intervalle attestent le caractère hypothétique de cette décision. Or, ce qui figure dans le JMO de Joffre indique exactement l’inverse de ce que prétendent démontrer les rédacteurs du Service historique de l’État-major de l’armée. Le 2 juillet, le général en chef écrit : « La VIe armée penche pour ce projet [la manœuvre au sud]. Le général Foch préfère le premier [le plan initial] auquel il croit qu’il n’est pas encore temps de renoncer. »

Réunion avec les Anglais le 3 juillet après-midi

C’est précisément l’idée de Foch et non celle de Fayolle qui sera présentée aux Anglais le 3 juillet en début d’après-midi, au QG du commandant en chef britannique. Joffre et Foch et les généraux britanniques, Haig et Rawlinson sont réunis pour décider de suite à donner à cette offensive. Le général Haig commence par exposer ses vues. Il propose qu’au nord de la Somme, les Britanniques et les Français concentrent leur attaque là où ils ont réussi à prendre possession de la première ligne de défense allemande. Une telle manœuvre paraît bien adaptée, car elle protégera le flanc des Français qui vont attaquer au sud de la Somme là où ils viennent d’enfoncer les Allemands. Cela paraît d’autant plus logique qu’Haig sait que c’est l’hypothèse prévue par le Grand Quartier Général Français dans le contexte d’un succès partiel des opérations au nord de la Somme. Or, à l’exposé de ce plan, Joffre et Foch indiquent qu’ils ne sont pas d’accord. Ils veulent relancer une attaque générale sur toute la largeur du front au nord de la Somme à l’identique de celle qui a en partie échoué le 1er juillet. Quant à l’attaque française au sud de la Somme, ils n’en parlent plus.

Haig est sidéré. Pour lui, c’est un non-sens total. Ses douze divisions de première ligne sont épuisées et sérieusement désorganisées en raison de leurs pertes. Il a besoin de dix jours pour les rétablir et, de toute façon, il n’a plus assez de munitions d’artillerie pour reprendre une attaque de cette ampleur. Il ne comprend pas non plus pourquoi Joffre veut différer l’offensive française vers le sud alors qu’il n’y a plus de troupes allemandes capables de combattre dans cette région.

Il n’obtiendra pas d’explication. Les faits lui donneront raison. L’attaque au nord de la Somme ne pourra pas avoir lieu avant dix jours comme Haig l’avait annoncé. Elle n’aura qu’un succès très limité. L’attaque des Français au sud de la Somme ne sera finalement décidée et lancée que le 9 juillet. Elle échouera. Par la suite, il n’y aura jamais plus de possibilité de percée comme celle qui s’était produite le 3 juillet au sud de la Somme. Le front se stabilisera. La bataille de la Somme prendra la forme d’une bataille d’usure ce qui occasionnera des pertes à un niveau jamais vu auparavant dans une guerre.

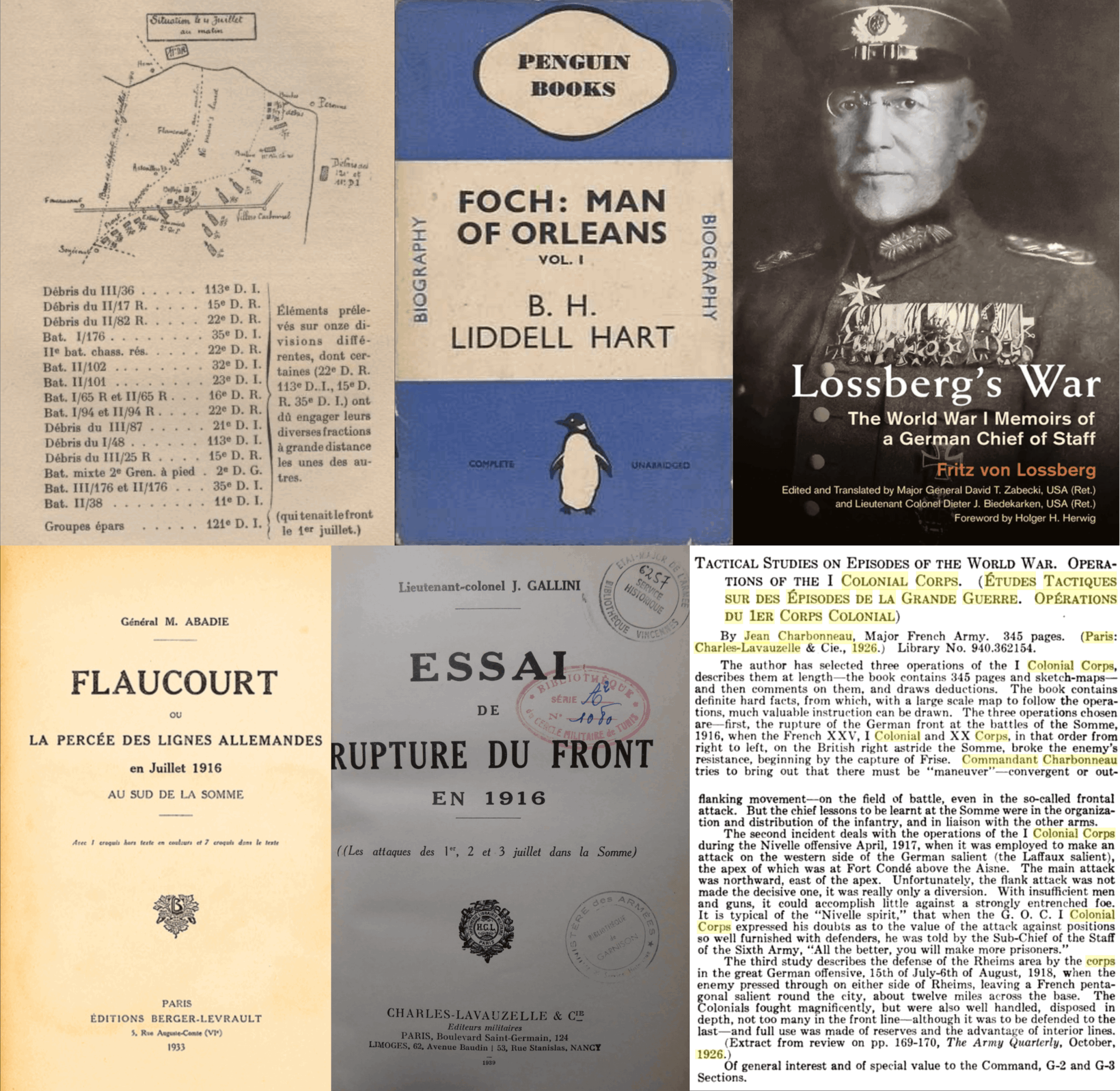

Dans les archives et les sources historiques

Dans les papiers personnels de Castelnau figure un dossier comprenant des notes de sa main et des correspondances de témoins qui fournissent un éclairage inédit sur cet évènement. Il existe également d’importantes archives ainsi que des ouvrages publiés pendant l’entre-deux-guerres par des témoins directs de ces combats. Ces sources ont été ignorées ou négligées par les auteurs. Pourtant, elles sont particulièrement précises, notamment les trois études françaises, celles du commandant Charbonneau, du général Abadie et du lieutenant-colonel Gallini. Cependant, très techniques, éditées au sein de la sphère militaire, elles sont passées inaperçues à l’extérieur de ce microcosme. Côté allemand, les mémoires de Fritz von Lossberg, le chef d’état-major de la IIe armée allemande, jamais mentionnées dans l’historiographie française fournissent un éclairage très instructif concernant la véritable crise qu’ont traversée les Allemands pendant la première semaine du mois de juillet 1916. Enfin, un ouvrage très fouillé du stratège britannique sir Basil Liddell Hart, qui a pu rencontrer de leur vivant tous les généraux des trois armées impliquées dans cet épisode, complète cette bibliographie. À noter que le général Weygand était intervenu pour que l’éditeur Payot, qui en avait acquis les droits pour la France, renonce à le publier.

Sans surprise, toutes ces sources confirment que l’exploitation de la percée française au sud de la Somme aurait immanquablement débouché sur une très large victoire. Elles confirment également qu’il a fallu près d’une semaine pour qu’une décision soit prise alors que tous les éléments nécessaires à l’exploitation de la percée de la VIe armée étaient réunis dès le 3 juillet à midi et que les opérations pouvaient commencer à cet instant.

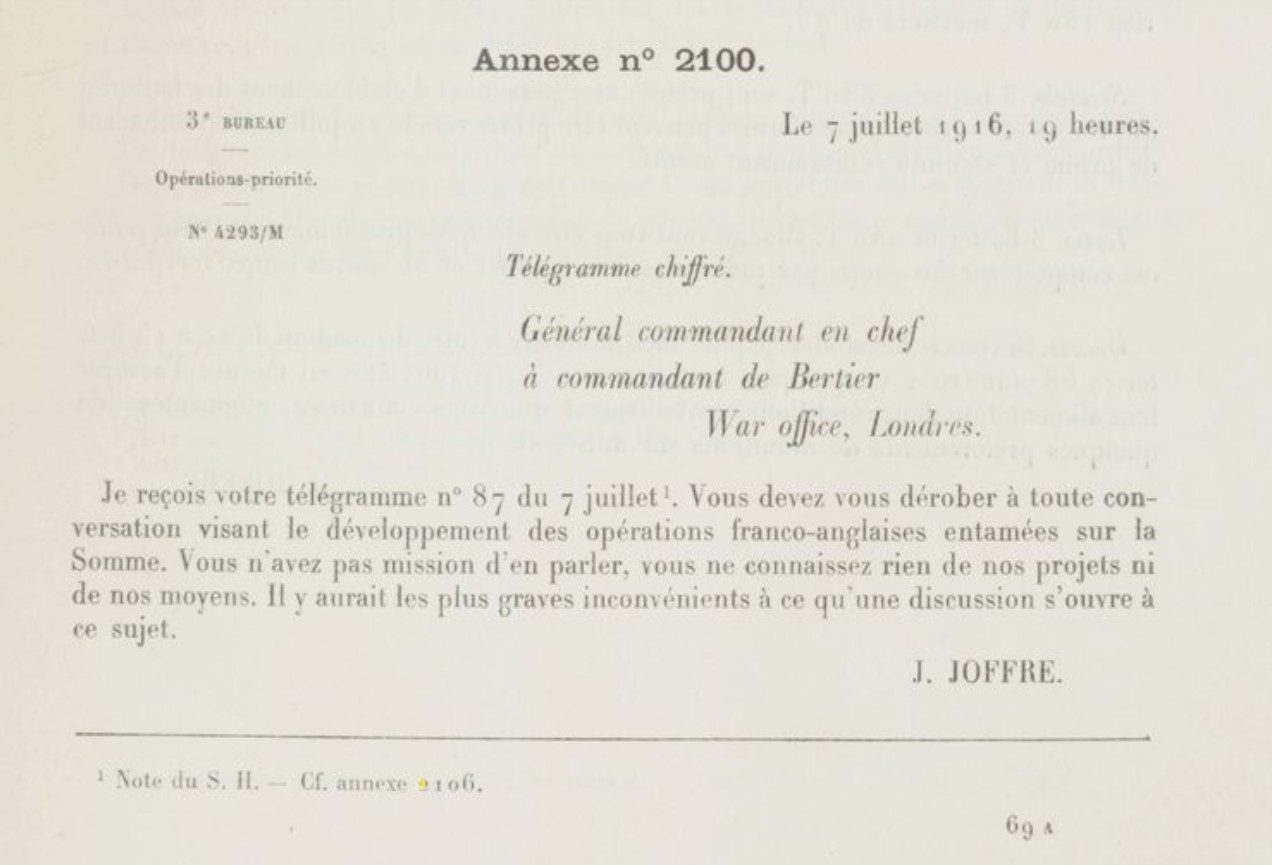

Faute d’avoir mentionné cet épisode dans leurs écrits d’après-guerre, les trois principaux chefs militaires français impliqués n’apportent pas d’explication au fait qu’ils ont retardé les opérations jusqu’au 9 juillet. L’historienne britannique, Elisabeth Greenhalgh la seule biographe de Foch à avoir fait état de cette opportunité de victoire élude la question en se contentant d’écrire : « L’idée qu’une magnifique occasion fut manquée à ce moment-là a pris les allures d’une légende ». D’autres auteurs justifient la position de Foch et Joffre de privilégier la poursuite l’offensive au nord de la Somme selon le schéma initial, en expliquant qu’ils craignaient une défection des Anglais. Les Anglais, très affectés par les immenses pertes subies lors de l’assaut du 1er juillet, auraient souhaité interrompre l’offensive. Un déport de l’axe de l’offensive au sud de la Somme dans le secteur tenu par les Français leur en aurait donné l’occasion. Plusieurs documents infirment totalement cette thèse. Au contraire, ils montrent que les Anglais avaient annoncé qu’ils étaient non seulement déterminés à poursuivre, mais qu’ils étaient également prêts à apporter leur concours à l’attaque française au sud de la Somme. Joffre donnera instruction aux officiers qui assuraient la liaison avec l’armée anglaise de ne pas ébruiter la position britannique.

L’analyse de Castelnau

Le 30 juillet 1916, Castelnau estime qu’il a assez de recul pour porter un jugement d’ensemble sur la manière dont se déroule la bataille de la Somme et sur les décisions à prendre pour permettre aux Alliés d’atteindre les résultats qui leur ont fait défaut jusqu’ici. Selon lui, le 3 juillet, quatre graves erreurs ont été commises par les Français les privant d’une grande victoire que tout annonçait : « La faute en est à une erreur initiale de doctrine, à une appréciation inexacte de l’état comparé des forces en présence, à une timidité excessive du Commandement local, et à une insuffisance du Commandement supérieur. »

Note du 30 juillet 1916 de Castelnau (source : SHD)

Une erreur de doctrine

Début 1916, la doctrine française en matière d’offensive est profondément remaniée après que le haut commandement et l’état-major aient tiré les leçons des offensives malheureuses lancées au cours de l’année 1915, en vue d’obtenir des victoires décisives après percée des lignes de défenses allemandes. À l’avenir, les opérations ne viseront plus à la percée du front ennemi, mais à l’usure de ses forces. Lors des offensives, les assauts d’infanterie ne seront déclenchés qu’après que l’armement et les défenses ennemies aient été préalablement détruits, en particulier les mitrailleuses et les réseaux de barbelés. En matière de tactique ; la règle devient : la profondeur du terrain battu par l’artillerie fixe l’espace que l’on peut assigner à la conquête par l’infanterie. Ces préceptes sont dorénavant admis par l’ensemble des chefs militaires français sans exception. Cependant, leur traduction en termes opérationnels ne va pas être homogène. En particulier, les généraux Pétain et Foch se sont forgé une vision plus méthodique de cette doctrine. Chez ce dernier qui commande le groupe d’armée du Nord, celui qui doit intervenir dans la future bataille de la Somme, elle prend même une forme quasi dogmatique, une véritable mise en équation des paramètres d’une offensive que certains qualifieront de « guerre scientifique ».

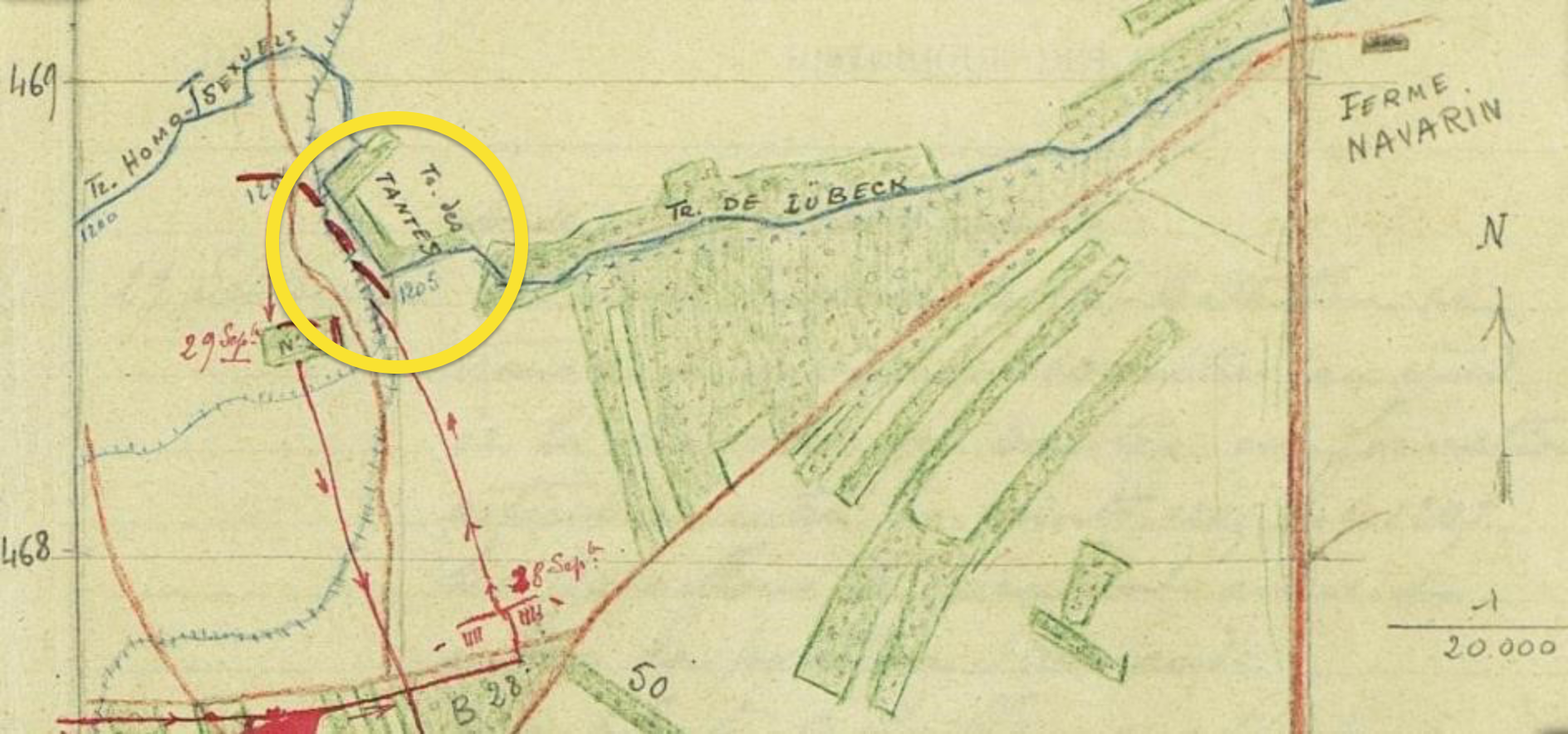

Pétain et Foch ont été particulièrement marqués par un épisode de la Deuxième offensive de Champagne connu sous le nom de : « brèche de la tranchée des Tantes ».

La brèche de la tranchée des Tantes

Lors de la grande opération lancée le 25 septembre 1915 en Champagne par les IIe et IVe armées françaises, l’attaque commence par réussir avec la conquête de première ligne de défense allemande ce qui ouvre la perspective d’une percée. Il ne reste plus qu’à se rendre maîtres d’une simple ligne de tranchées positionnée quelques kilomètres en arrière, sommairement renforcée par un simple réseau de barbelés. Mais, les unités qui viennent de livrer le premier assaut se mélangent avec celles qui forment la deuxième vague. Faute de liaisons — il pleut à verse et l’aviation ne peut pas intervenir — le commandement n’a plus aucun contrôle de la bataille. La situation dégénère en une succession d’initiatives locales totalement désordonnées et inefficaces. Les pertes s’accumulent sans résultat et de nombreux renforts allemands commencent à arriver ce qui incite le général de Castelnau qui commande cette opération à y mettre un terme. Or, au cours du troisième jour une rumeur remonte au PC de la 14e DI laissant entendre qu’une brèche importante vient d’être ouverte dans la deuxième ligne de défense allemande, à la tranchée de Tantes. Aussitôt, cette information, qui va être relayée jusqu’au niveau du président de la République, suscite de grandes attentes et déclenche une série de décisions de la IVe armée. Toutes les troupes disponibles à proximité, soit divers éléments de 5 divisions d’infanterie et de 2 divisions de cavalerie sont engagés pour exploiter ce qui est maintenant appelé « la percée ». En réalité, la brèche d’une largeur de moins de 500 mètres va se transformer en un goulot d’étranglement mortel : une aubaine pour les mitrailleuses et l’artillerie allemande. Faute de liaisons, chaque régiment, parti souvent avoir d’avoir pu réunir tous les moyens, opère sans aucune coordination avec les voisins. Dans la nuit et sous les bombardements, les officiers cherchent leurs hommes dispersés dans les bois et les trous d’obus. Les unités sont écrasées par les Allemands une par une au fur et à mesure qu’elles débouchent de la brèche en plein jour. Quand, il est informé de la réalité de cette situation, Castelnau ordonne l’arrêt des combats. Toutefois, Joffre s’obstinera et fera reprendre l’offensive quelques jours plus tard, sans d’autre résultat que de creuser les pertes déjà très élevées, notamment du fait du désastre de la tranchée des Tantes.

Foch et Pétain maximalistes

Pour Foch et Pétain, pour éviter que ne se reproduise pareil mécompte, il faut qu’à l’avenir l’initiative laissée aux maillons intermédiaires de la chaîne du commandement soit la plus limitée possible. La plupart des décisions doivent maintenant se concentrer au niveau supra. Les mouvements des différentes unités engagées seront uniformisés à l’extrême indépendamment de la nature réelle du terrain et de l’organisation de l’ennemi. Enfin, la réactivité et la rapidité d’exécution n’entrent plus en ligne de compte dans leurs raisonnements. Dans sa note du 20 avril 1916 en prévision de la bataille de la Somme, Foch insiste également sur le fait qu’il ne faut en aucun cas tenter d’exploiter des avantages partiels acquis lors d’un assaut.

Les armées françaises dans la Grande Guerre – Tome IV – 2e Volume (source : Gallica)

Pour lire plus : Lien vers le document de Gallica.

Cela n’aboutit qu’à créer des saillants dans les lignes ennemies qui expose ensuite à des contre-attaques de flanc. Il faut impérativement préserver la linéarité de la progression.

Une telle dérive maximaliste s’est également produite au sein de l’armée française au début des années 2010 et imprègne encore la doctrine de l’armée de Terre. C’est ce que déplore l’actuel chef d’état-major de l’armée de Terre, le général Schill. Dans son intervention consacrée à la loi de programmation militaire : « Je constate souvent que dans l’exercice du commandement les modalités ont pris le pas sur les finalités. » Il fait référence au fait qu’un évènement, l’embuscade d’Uzbeen pendant la campagne d’Afghanistan en 2008, a profondément modifié les relations de commandement, en entraînant un contrôle beaucoup plus strict et détaillé des opérations menées sur le terrain. L’autonomie et la réactivité des chefs engagés dans les opérations ainsi que dans la préparation de ces opérations elles-mêmes sont sensiblement limitées à partir de cette date. Le général Schill de conclure : « Le commandement que j’appelle de mes vœux vise à retrouver ce sentiment de responsabilité. »

100 ans plus tôt, Castelnau exprimait un même avis.

Cette approche dogmatisme en matière de tactiques offensives prônées par Foch et de Pétain est très loin d’être partagée par Castelnau. C’est lui qui commandait en Champagne. Il a donc une connaissance très précise de ce qui s’est réellement passé. Il sait que les pluies continuelles qui avaient cloué au sol son aviation avaient eu pour conséquence de réduire drastiquement l’efficacité de l’artillerie et avait privé le commandement de la visibilité nécessaire pour suivre le mouvement des unités sur le terrain. Ces conditions météorologiques étaient liées à l’équinoxe de septembre. Initialement, Castelnau avait fixé la date de l’offensive quelques jours avant cette période afin précisément d’éviter le risque de pluie. Mais, Pétain qui commandait l’une des armées, était intervenu directement auprès du GQG pour la différer Il estimait qu’il avait besoin de plus de temps pour préparer son offensive, malgré le risque que cela représentait.

Pour Castelnau, cette vision linéaire et conceptuelle de la bataille est illusoire. Il sait qu’après tout assaut de l’infanterie, « le front présentera un tracé dentelé dans lequel les zones de pénétration resteront séparées par des môles résistants. » À l’inverse de Foch, il recommande alors de « profiter de toutes les fissures constatées dans le dispositif ennemi et de profiter du décollement des ailes pour élargir la brèche primitive ». D’autre part, Castelnau pense que l’enchaînement d’actions successives, tel que l’imagine Foch, visant à « porter une masse de manœuvres sur les derrières de l’ennemi et à se saisir de nœuds importants de communication » n’est pas du « domaine de la guerre de positions que nous faisons aujourd’hui ». Ce n’est qu’une adaptation du concept de « bataille décisive » qui a totalement échoué depuis le début du conflit. Selon Castelnau, pour pratiquer une véritable guerre d’usure, il faut que dans les futures offensives, si une rupture du front a pu réussir, qu’elle soit exploitée « de proche en proche, dans tous les sens, en vue de faire un trou de plus en plus grand et de détruire une quantité de plus en plus grande des forces ennemies. »

C’est ce qui s’est produit le 3 juillet sur la Somme. Foch s’en est tenu aux préceptes qu’il avait décrits dans sa note du 20 avril. Il a voulu poursuivre la « marche en avant » au nord de la Somme au lieu d’exploiter l’opportunité qui s’ouvrait au sud qu’il qualifiait d’avantage partiel, car elle n’aboutissait qu’à un résultat tactique et non stratégique. Contrairement à lui, Castelnau sachant qu’un succès au nord de la Somme paraissait très compromis, recommandait l’exploitation de la percée de la VIe armée porteuse d’une victoire de grande ampleur du fait de la capture potentielle de 100 000 Allemands et de centaine de canons.

Les décisions prises par Foch aboutiront à un échec. Il le reconnaîtra implicitement. Le 13 juillet, il réunit tous les chefs militaires de la 6e armée. Buat qui assiste à cette réunion rapporte ses propos : “Le fond du discours du commandant de groupe d’armées [Foch] est à peu près le suivant : jusqu’ici on a opéré méthodiquement, de bond en bond, en attendant l’artillerie, maintenant on ne s’arrêtera plus si la ligne ennemie est enfoncée.” À juste titre Buat déplore : « Maintenant, l’erreur est commise, il est trop tard pour la réparer. »

L’appréciation inexacte des forces en présence et timidité du commandement local

Parmi les causes de l’erreur qui fut commise, Castelnau mentionne l’appréciation inexacte des forces en présence. La responsabilité en incombe à l’état-major de la VIe armée. C’est une structure qui s’est beaucoup développée au point d’avoir multiplié par 10 ses effectifs depuis le début de la guerre. En prenant son commandement quelques mois plus tôt, le futur maréchal Fayolle s’en était ému : « Le travail de mon état-major est lent, mais méthodique. Trop lent néanmoins. Il fonctionne comme un bureau du ministère ce qui est un peu ridicule en temps de guerre. » Les témoignages de ceux qui ont participé à cette bataille en apportent la preuve formelle. Cet état-major s’est montré incapable de s’aligner sur le rythme de la bataille. C’est ce que dénonce le capitaine Layet qui sert aux 35e Corps d’armée. Plusieurs lettres de sa main figurent dans les papiers personnels du général de Castelnau à qui il prend le risque d’écrire en lui transmettant les notes qu’il a prises cette semaine-là. Elles mettent en cause, le formalisme outrancier avec lequel opère l’état-major de Fayolle. Les corps d’armée reçoivent des instructions qui montrent que les renseignements qu’ils fournissent n’ont pas été exploités et que les ordres qu’ils reçoivent résultent de schémas réglés d’avance.

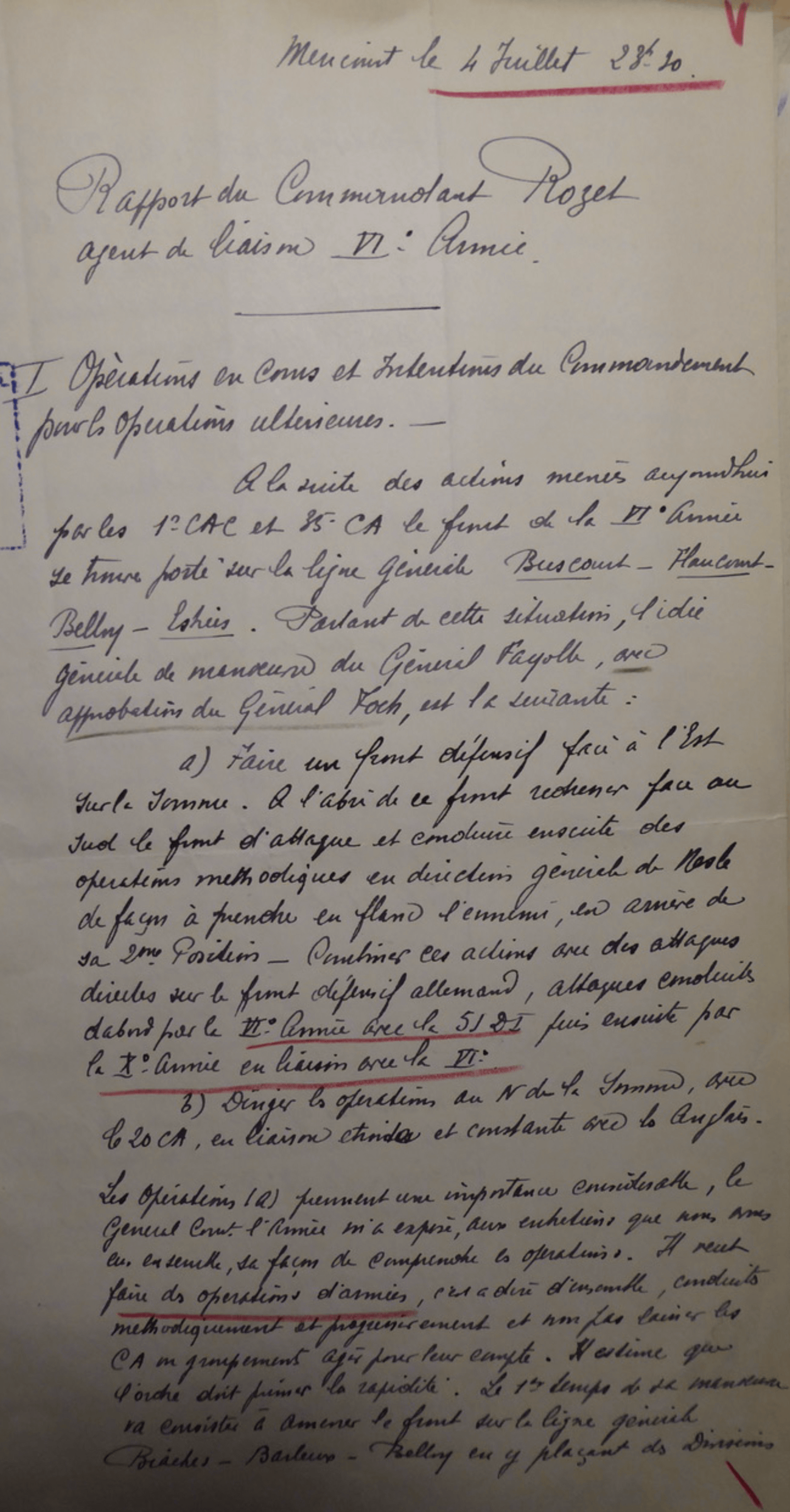

Les informations que cet état-major transmet à Fayolle et Foch sont en permanence dépassées par les événements et les décisions qui leur sont proposées se trouvent de ce fait en décalage par rapport ce qui se passe sur le terrain. L’état des forces allemandes est en permanence surévalué. Cela donne l’impression à Foch et Fayolle que la situation est en train d’échapper à tout contrôle comme ce fut le cas en Champagne et qu’il faut la reprendre en main. Cela conduit Fayolle a une attitude de procrastination. Quand bien même, il n’avait pas reçu l’ordre formel d’attaquer au sud, les directives de Foch lui laissaient la possibilité de poursuivre les opérations au cours de l’après-midi du 3 juillet. Le 1er Corps colonial aurait atteint la Somme et le 35e aurait conquis Estrée, position clef de la défense allemande. Cela aurait permis à son armée de s’aligner le lendemain le long de la voie romaine, une position idéale pour soit mener une offensive au sud, soit établir une ligne de défense très avantageuse. Mais, comme le dit Castelnau, Fayolle fait preuve de « timidité ». Il arrête purement et simplement son armée là où elle se trouve sans prendre en considération qu’à ce moment précis, toute défense allemande a cessé. Dans son carnet personnel, il le justifie en écrivant : « Le combat n’est pas conduit par Berdoulat qui a lâché la bride à ses divisionnaires. » Il en conclut qu’il serait dangereux de laisser les corps d’armée agir pour leur compte. » C’est le syndrome de la tranchée des Tantes. Castelnau est renseigné quotidiennement sur ce qui se passe sur le terrain par le commandant Rozet, l’agent de liaison du GQG auprès de la VIe armée. Dans son rapport du 4 juillet, Rozet expose les intentions du général Fayolle en soulignant que celui-ci entend à l’avenir « faire des opérations d’armées, c’est-à-dire d’ensemble, conduites méthodiquement et progressivement et non plus laisser les CA [Corps d’armée] ou groupements agir pour leur compte. Il estime que l’ordre doit primer sur la rapidité. » Rozet mentionne également qu’il a transmis à Fayolle la suggestion de Castelnau d’engager la Cavalerie afin de perturber l’arrivée des renforts ennemis et que celui-ci lui a répondu que cela ne faisait pas partie de ses plans immédiats.

L’analyse des ordres donnés par Fayolle entre le 3 et le 8 juillet témoigne de cette « timidité ». Le 3 juillet, les Allemands auraient été dans l’incapacité d’empêcher la VIe armée de venir border la Somme et de s’établir le long de la chaussée romaine entre Estrée et Brie ce qui aurait eu pour conséquence de neutraliser la voie de chemin de fer et la route Péronne-Chaulnes vitales pour les approvisionnements des divisions allemandes du secteur. Ce qui aurait pu être accompli en quelques heures le 3 juillet ne le sera pas en cinq mois de combats acharnés qui coûteront la vie à plusieurs dizaines de milliers de soldats français.

Insuffisance du Commandement supérieur

Vis-à-vis de Joffre, Castelnau, ne mâche pas ses mots : « Il [Joffre] a voulu diriger lui-même la bataille de la Somme qui était bien préparée et aurait pu être une grande victoire. Son manque de coup d’œil et d’instinct militaire a empêché les Alliés de recueillir le succès décisif qu’ils étaient en droit d’escompter ». Dans l’analyse que Castelnau rédige pour lui-même le 30 juillet, il insiste sur le fait que Joffre a une conception trop partielle de son rôle. Il écrit : « Croire que le rôle du Commandement suprême se limite à la conception de la manœuvre et à la réunion des moyens, c’est commettre la plus grossière des erreurs. Or la bataille de la Somme est d’une importance décisive pour l’issue de la campagne 1916. Il appartient au Commandement suprême de la conduire. » Foch s’en plaint également. Il qualifie les déplacements de Joffre dans la Somme de « tournées pastorales » où le commandant en chef se contente d’écouter passivement ce que lui rapportent les généraux sur le terrain sans réagir. Déjà, au moment de Verdun, la presse allemande s’était fait un plaisir d’affirmer que le commandant en chef français se contentait de faire de la figuration lors de ses déplacements sur le front.

Le 3 juillet, Joffre était parti le matin du GQG convaincu par Castelnau que la percée de la VIe armée devait être exploitée. Mais, à Dury, au QG du général Foch, il n’a pas un seul mot pour contredire Foch qui s’oppose à cette solution. Il se contente de préconiser de garder toutes les options ouvertes ; un statu quo qui aboutira à différer de près d’une semaine la décision qui s’imposait ce jour-là.

Des conséquences beaucoup plus importantes que celles mentionnées par l’historiographie

Si l’historiographie tend à négliger cet épisode du 3 juillet 1916, c’est également en raison du tropisme qui affecte la plupart des ouvrages consacrés à la Grande Guerre. Les auteurs ne s’intéressent qu’au front occidental. Ils le justifient par le fait que pendant la guerre, une majorité de généraux français étaient convaincus qu’une victoire n’était possible qu’au terme d’une défaite de l’armée allemande sur le front occidental. Aussi, le fait que les Français aient laissé passer une importante opportunité de victoire au sud de la Somme ne leur paraît pas mériter de s’y attarder sachant qu’aucune perspective stratégique n’aurait pu en découler. Dans cette analyse, ils oublient ou ignorent tout d’abord que des chefs militaires aussi compétents que Gallieni, Castelnau, Lyautey ou Franchet d’Espérey estimaient qu’une victoire sur le front occidental était une perspective à très long terme et ne serait obtenue qu’au prix de pertes insupportables. Ils préconisaient de mettre en œuvre une stratégie alternative visant à vaincre préalablement l’armée austro-hongroise beaucoup plus faible en concentrant les efforts sur le font de l’est, en Italie et dans les Balkans. Or, en ce début du mois de juillet 1916, des évènements considérables qui sont en train de se produire sur ces théâtres d’opérations. En Galicie, le général russe Broussilov vient d’enfoncer les lignes austro-hongroises en capturant plusieurs centaines de milliers de prisonniers. Le 1er juillet, le Premier ministre roumain a fait part de son intention d’entrer en guerre. Au même moment, la Bulgarie envoie des signaux pour indiquer qu’elle serait prête à reconsidérer ses alliances. L’engagement des armées de ces deux pays aux côtés des alliés s’ajoutant au désastre subi par les Austro-Hongrois face à Broussilov et à la menace d’une offensive italienne dans les Alpes signerait la fin de l’armée austro-hongroise. Les Allemands seraient dans l’impossibilité de venir à son secours. En effet, sur le front de l’est, les deux principaux groupes d’armée russe s’apprêtent à lancer le 4 juillet de puissantes offensives destinées à fixer les troupes allemandes du secteur. Pris par les batailles de Verdun et de la Somme sur le front occidental, les Allemands qui n’arrivent même plus à compenser leurs pertes n’ont aucune disponibilité à envoyer sur le front de l’est.

Tous ces évènements s’ils s’étaient produits concomitamment étaient de nature à provoquer l’écrasement du reste de l’armée austro-hongroise aboutissant à une paix séparée avec Vienne. Les Allemands auraient été alors dans l’incapacité de poursuivre cette guerre. Avant même le début de la bataille de la Somme, des voix se sont élevées à Berlin, dont celle du prince de Wedel pour réclamer la conclusion d’une paix honorable. Un profond découragement s’est emparé de l’élite du pays qui sait que l’échec naval du Jutland — la presse allemande n’ose plus affirmer le contraire — éloigne définitivement la perspective d’une rupture du blocus. L’annonce d’une grande victoire française au sud de la Somme aurait été le facteur déclenchant.

Au contraire, l’enlisement de la bataille de la Somme suite aux atermoiements français décourage les Roumains. Ils retardent de deux mois leur entrée en guerre afin de ne pas gâcher les moissons d’été, principale source économique du pays. Les deux plus importants groupes d’armée russes arrêtent leurs offensives au bout de quelques jours afin de ménager leurs forces dans la perspective de la prolongation de la guerre. La Bulgarie reste dans le camp des Puissances centrales et l’Italie ne lance son opération qu’au milieu du mois d’août. L’offensive du général Broussilov perd progressivement de la puissance au fur et à mesure où les Allemands renforcent leur allié austro-hongrois.

La fenêtre d’opportunité de gagner la guerre qui s’était ouverte pour les Alliés le 3 juillet vient de se refermer.

Pour ceux qui veulent aller plus loin : La bataille des cinq empires. 15 mai — 28 septembre 1916 (2021, 528 pages).