Le parachutiste est avant tout un soldat bien entraîné, déposé sur son lieu de combat par un parachute. C’est ce qui le distingue des Spartiates de Léonidas, des Grecs d’Ulysse, des dragons de Villars ou des enfants perdus de Napoléon.

Au moment de son invention, ce moyen trouvé plus tard si efficace n’intéressa pas les militaires, car les techniques aéronautiques de l’époque ne permettaient pas d’imaginer d’utilisation pratique à ce nouveau cheval de Troie. Tout le monde n’est pas Ulysse.

Les premiers chercheurs, qu’ils aient été des génies comme Léonard de Vinci, des érudits comme l’évêque Fausto Veranzio, de petits inventeurs comme Sébastien Lenormand ou des mécaniciens de classe comme Jean-Pierre Blanchard, ne songeaient pas à une application militaire de leur découverte.

Chacun ne pensait qu’à étudier, et parfois réaliser, un nouvel engin sans utilisation pratique. Mais chacun apporta une idée qui, unie à celles de ses prédécesseurs, finit par faire naître cet appareil que l’un d’eux baptisa parachute et que Jacques-André Garnerin expérimenta le premier le 2 octobre 1797.

Garnerin fut aussi le premier à en proposer l’emploi guerrier. Il est certain, écrivit-il dans le Journal de Paris, « que ces machines ne pourront jamais servir que comme appareil de guerre. Heureux alors l’État qui s’en servira le premier ». Il attendit cependant quelques années avant d’exécuter, le 23 septembre 1800, une démonstration devant une commission militaire dans l’enceinte du Champ-de-Mars. Il en fut récompensé par une lettre de félicitations et un fusil d’honneur.

Quelques années plus tard, Bourguet, un autre Français, essaya d’éveiller l’intérêt des militaires allemands. Il en emmena même un le lieutenant Voos dans la nacelle de son parachute, lors de son saut du 23 mai 1804. Vainement !

Cette incompréhension dura plus d’un siècle. Mais les parachutistes ne se découragèrent pas pour autant. Citons Paul Jovis qui, en 1880, sauta devant une Commission militaire française, ou encore l’Américain Leroux qui chercha, le 16 mai 1889, à convaincre le comte de Waldersee, chef du Grand Etat-Major prussien.

Le parachute revint à l’ordre du jour quand la « casse » des avions, d’amusement pour badauds, devint source de deuils. En novembre 1913, le capitaine Couade recensa 78 morts dont 40 % avaient fait une chute de plus de 100 mètres. De nombreux chercheurs lancèrent alors des études : Robert Hervieu, Ors, Mayoux, Stevens, Calthrop, Odkolek, Kojtelnikov, Couade, Blériot, Bonnet. Les essais se multiplièrent. On sauta de la Tour Eiffel, des ponts transbordeurs, de la statue de la Liberté et enfin d’avions : Berry, le premier en mars 1912, Law en octobre 1912, Tiny Broadwick en juin 1913, Pégoud en août 1913.

Tant que la guerre fut une guerre de mouvement, la Cavalerie suffit à la reconnaissance proche et lointaine. Mais, bientôt, le creusement des tranchées et l’utilisation intensive de l’artillerie nécessitèrent l’emploi de nouveaux moyens d’observation. On pensa à l’aviation et à l’aérostation.

Déjà, peu après le début de la guerre, les services de Renseignements avaient compris l’intérêt de l’avion pour transporter un homme derrière les lignes. Le 18 novembre 1914, un agent des douanes fut déposé au sud de Catelet par le sous-lieutenant Pinsard, inaugurant ainsi les missions spéciales. Les meilleurs pilotes français participeront à ces missions : Védrines (7 fois), Guynemer (2 fois), Navarre (3 fois). Les agents sont moins connus.

Les Italiens, premiers « paras-commandos »

Si les Français n’utilisèrent pas le parachute comme moyen offensif pendant la Première Guerre mondiale, les Italiens s’en servirent pour lancer derrière les lignes trois de leurs officiers.

Jusque-là, ils avaient utilisé les « Voisin » de l’escadrille n° 25 « Jeune Italie » et les hydravions de la Station aéronavale de la IIIe Armée pour le transport de leurs agents. C’est ainsi que le lieutenant de Carlo et le chasseur Bottecchia furent déposés derrière les Autrichiens le 25 mai 1918 et les frères de Carli, le 29 juillet.

L’offensive italienne d’automne 1918 demandait une préparation minutieuse. Le front prévu devait joindre le col du Stelvio (Haut-Adige) à la mer Adriatique. Dans la plaine du Sernaglio, la VIIIe Armée pouvant obtenir des résultats décisifs, il importait d’obtenir des informations sur les mouvements ennemis. Or cette armée ne disposait pas d’avions adaptés au poser d’agents. D’autre part, les « Voisin » de la IIIe Armée étaient très demandés. Il fut alors décidé d’employer le parachute. Trois hommes furent volontaires pour le saut les lieutenants Alessandro Tandura, Ferrucio Nicoloso, Pier Arriga Barnaba. Un quatrième volontaire, Antonio Pavan, ne sera pas parachuté mais déposé par avion.

La préparation opérationnelle de la mission fut très élaborée. La préparation aéronautique fut des plus folkloriques. Qu’on en juge par ce qu’en a écrit le lieutenant Barnaba : « Une seule suggestion nous fut faite ‘Au moment du saut, tenez les jambes fortement unies et serrez les dents’. ‘Unir les jambes’ paraissait logique. Mais ‘serrer les dents’ ? Je ne comprenais pas quelle influence cela pouvait avoir sur la réussite du saut. Ce n’est que plus tard qu’on sut que cette recommandation était la conséquence d’une erreur de traduction de la note succincte, rédigée en anglais, qui accompagnait le parachute… »

Comment se déroulèrent les missions ? Bien, dans l’ensemble. Tandura fut parachuté dans la nuit du 9 août 1918. Au cours du vol, alors qu’il était soumis au froid glacial, ses pensées furent des plus variées : consignes du colonel Dupont, chef du Service de Renseignements de la VIIIe Armée, dangers de la mission, joie d’atterrir dans la zone de Vittorio Veneto d’où il était natif et où vivait sa famille, fierté d’être le premier Italien à utiliser un parachute en action offensive de temps de guerre, ce parachute dont un Italien, Léonard de Vinci, avait eu le premier l’idée…

Tandura resta trois mois dans la région. Aidé par sa sœur et sa fiancée, il remplit sa mission au-delà de toutes les espérances qu’avait placées en lui le colonel Dupont. Il accomplit même quelques sabotages efficaces qui lui valurent d’être le premier para italien à recevoir la plus haute distinction du royaume : la médaille d’or pour la valeur militaire.

Deux mois après, son exploit fut réédité par les lieutenants Nicoloso et Barnaba.

Nicoloso fut mal largué et perdit tous ses pigeons, sauf un. Il put rendre compte mais fut obligé de détruire tout son matériel et de se mettre en sommeil. Barnaba fut largué à son tour, chargé de retrouver Nicoloso et de travailler avec lui. Après un saut catastrophique (il se prit une jambe dans la corde de liaison), il atterrit normalement et put mener sa mission à bien.

Les Allemands, eux aussi, organisèrent des missions spéciales. Le lieutenant Von Cassel, le lieutenant Fel May et le soldat Talke exécutèrent des missions le 4 octobre 1916 et le 26 avril 1917. On n’en sait guère plus.

Les aérostiers et le parachute

Au début de la Grande Guerre, l’utilisation des ballons d’aérostation fut jugée peu intéressante. Les ballons sphériques, modèle 1876, ne consentaient à monter que par vent inférieur à 8 mètres/seconde. Usés, poreux, ils ne pouvaient s’élever à plus de 500 mètres. Ils étaient les parents pauvres de la cinquième arme, ce qui n’est pas peu dire !

Un ancien, le capitaine Saconnay, spécialiste de l’aérostat et du cerf-volant, prit, avec l’aide du général-gouverneur d’Epinal où stationnait sa compagnie, une initiative qui allait se révéler heureuse. Il parcourut le front pour offrir son aide à qui la désirait. Son plus dur travail ne fut pas de découvrir l’ennemi mais de vaincre les préjugés. Bientôt, les trois autres compagnies de place suivirent son exemple. En novembre 1918, elles seront 74, dotées du ballon Caquot, type M., pouvant monter par vent de 25 m/seconde : Plus de cent ballons ascensionneront alors sur le front. La majorité seront français, les autres anglais et américains.

Ce poste d’observation idéal devint la cible de tous artilleurs, aviateurs et même fantassins. En moyenne, il était perdu un ballon par jour, souvent par le feu, parfois par la tempête.

Les aérostiers étaient les pires ennemis des artilleurs adverses. Le sous-lieutenant Claudius Forrest recevra la Grande Médaille d’Or de l’Aéro-Club de France, parce qu’il comptait à son actif « 1 614 heures d’ascension, 807 repérages de batteries, 566 réglages de tir, 5 descentes en parachute, avec, en plus, un ballon avarié et enflammé par le tir des avions ennemis ». Pourtant, ce n’est pas le recordman du genre. Le sous-lieutenant Jacques Bruyère, en 2 400 heures d’observation, repéra 1 000 batteries et régla 800 tirs, le sous-lieutenant Mathieu, en 1 500 heures, repéra 1 000 batteries et régla 500 tirs…

Le premier ballon allié attaqué par un avion ennemi fut celui du maréchal-des-logis Schmitt, le 9 octobre 1915. Percé à la mitrailleuse et enflammé par une fusée de signalisation, le ballon tomba en flammes sur un tas de fumier, ce qui sauva la vie du malheureux observateur mais ne l’empêcha pas d’être gravement brûlé.

Devant ces dangers, il fallait réagir. On installa des mitrailleuses de défense et on trouva un moyen de sauvetage : le parachute ! Ce fut une affaire rondement menée.

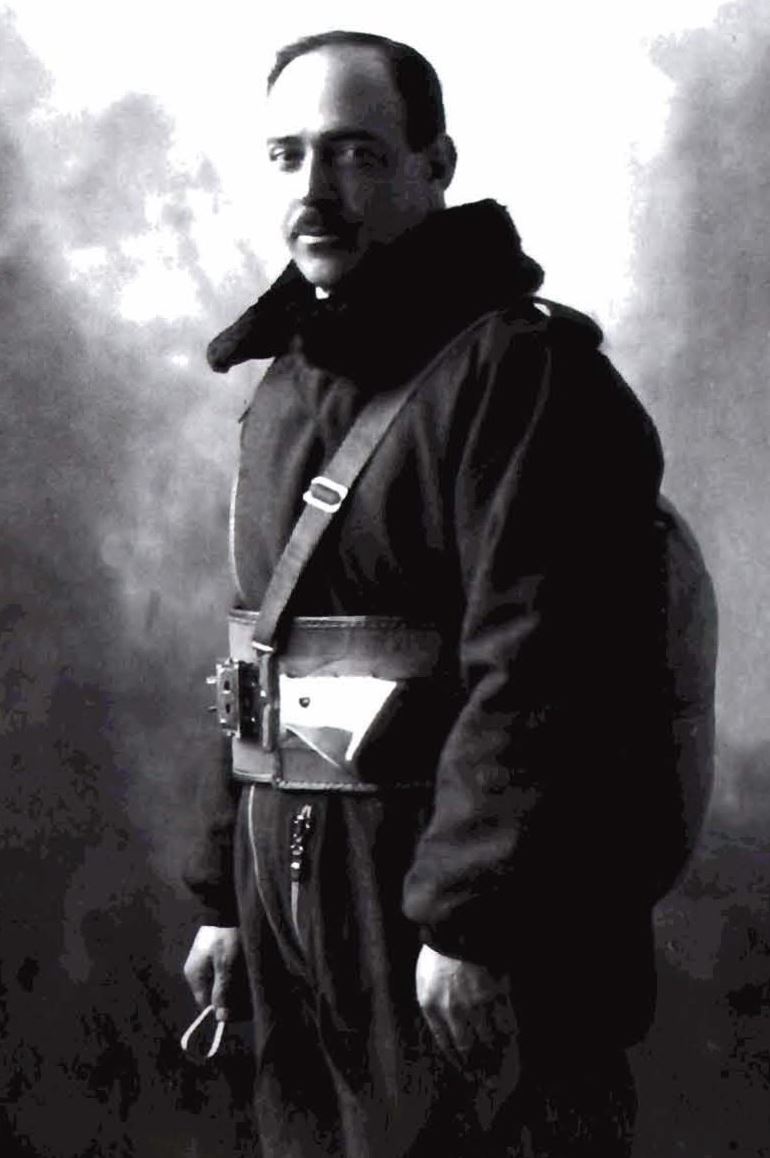

L’établissement central du matériel aéronautique de Chalais-Meudon fut chargé de la mise au point de l’engin. Le capitaine Briccard désigna pour ce faire l’homme le plus compétent de l’établissement, le lieutenant Juchmesch, aéronaute bien connu d’avant-guerre. Ayant déjà étudié des problèmes similaires, Juchmesch résolut celui-ci en peu de jours, avec l’aide du capitaine Le Tourneur. Il procéda à des essais avec sacs de sable. Tout marchait bien. Il ne restait donc qu’à réaliser des sauts humains. Les candidats ne furent pas nombreux : un seul se présenta. Dans ce milieu aéronautique où fleurissait la tenue bleu-horizon, il n’y avait qu’un seul marin. Il fallait s’y attendre, ce fut lui le volontaire. Mais ce n’était pas n’importe qui !

Le quartier-maître gabier breveté Constant Duclos était un vrai loup de mer. Mousse à quatorze ans, il avait bourlingué sur toutes les mers. Il avait connu la Martinique le lendemain de l’éruption de la montagne Pelée et il avait survécu à une épidémie de peste qui ravagea son équipage. En 1909, à l’issue de son service militaire, il avait abandonné la mer pour travailler dans l’aéronautique et travaillé chez Louis Godard, dans l’équipe qui mit au point le dirigeable « Belgique ».

En 1914, Duclos servit au front dans le 1er Régiment de fusiliers-marins. Puis il fut affecté à Chalais-Meudon. Sa connaissance des voiles et des cordages, la réussite des lancers à charge inerte lui donnaient confiance dans les travaux de Juchmesch. Et, le 17 novembre 1915, le quartier-maître Duclos accomplit le premier saut jamais réalisé par un militaire français.

Ce saut sera suivi de seize autres en 34 jours, dont trois le même jour. Tous seront accomplis devant des aérostiers. Duclos possédait une assurance et une placidité telles que ses démonstrations firent plus que tout, plus que les ordres, plus que les règlements, pour convaincre les futurs utilisateurs.

Le 3 avril 1916, il exécutait les deux sauts d’« homologation » du parachute devant la 3e Sous-Commission de l’Aéronautique. Jugea-t-il que cet aréopage n’appréciait pas à sa juste valeur son premier saut ? Il fit sa deuxième descente en fumant un énorme cigare et se posa aux pieds des techniciens, ahuris d’une telle désinvolture. Duclos fut récompensé le 15 mars 1917 par la Médaille militaire.

Le parachute était officiellement homologué. Ce fut heureux car, le 16 mars 1916, il sauva déjà un homme, le sous-lieutenant Levasseur, observateur à la 68e Compagnie.

La journée du 5 mai 1916 laissera dans l’esprit des aérostiers un souvenir dramatique. Ce jour-là, dans l’après-midi, une bourrasque s’abattit sur le front avec une telle violence que les treuils ne purent ramener au sol les ballons en ascension. Le vent soufflait à plus de 80 km/h.

23 ballons cassèrent leurs câbles. Le 24e rompit la suspension captive, projetant dans le vide le lieutenant Bassetti qui s’écrasa au sol.

Les 23 ballons libérés emportaient 24 observateurs. 8 d’entre eux, n’ayant pas de parachute ou n’ayant pu s’en servir, restèrent dans les nacelles. Ils atterrirent à l’intérieur des lignes ennemies, parfois à plusieurs dizaines de kilomètres. Seul, le lieutenant Isaac se posa chez nous. 18 sautèrent. 11 atterrirent sans blessures graves, bien que l’un d’eux, l’aspirant Gelineau fût traîné au sol sur plus de 1 500 mètres. Le sergent Marius Thibaut vécut pour sa part une aventure peu banale. Son parachute s’ouvrit inopinément, sous l’effet des secousses de la nacelle, et l’entraina dans le vide. Il tomba dans la voilure et se prit les jambes dans les suspentes. Bien que la violence du choc lui eût brisé un bras, il parvint à se dégager à temps et se posa au sol à peu près normalement.

Dans le domaine du parachute d’aérostation, les autres nations imitèrent la France. En Angleterre, le Major Maitland fit, au début de 1916, les essais du parachute Spencer qui fut retenu et mis en service dans les unités du front. Certains aérostiers britanniques purent même l’essayer à l’école d’aérostation de Richmond Park. Ce fut le cas du Flight-Sergent Lewis qui exécuta ainsi deux sauts et fut par la suite l’un des premiers aérostiers à sauter au front, en mai 1916, accompagné de son équipier, le lieutenant Higman. Ce jour-là, il exécuta un numéro peu ordinaire. Les suspentes de son parachute s’étant accrochées au câble du ballon après s’être emmêlées autour de son cou, il tomba, parachute déchiré, sur la voilure de Higman. Il glissa le long des suspentes de celui-ci et termina la descente accroché à ses épaules !

Les aérostiers britanniques effectuèrent 405 descentes, au total. Quant aux Américains, à leur arrivée au front, ils adoptèrent le parachute français qui leur permit d’exécuter 125 descentes.

Côté allemand, les aérostiers adoptèrent, au début de 1916, le parachute présenté par Kathe Paulus qui leur en livra 7 000 exemplaires. Le nombre de sauts qu’ils exécutèrent est inconnu. Il doit être élevé, compte tenu des 188 Drachen abattus. Un des premiers aérostiers allemands qui sauta fut le caporal Kurt Wieczorek. Bien que ce fût à titre d’essai, il y gagna la Croix de Fer de 2e classe, le 15 mars 1916.

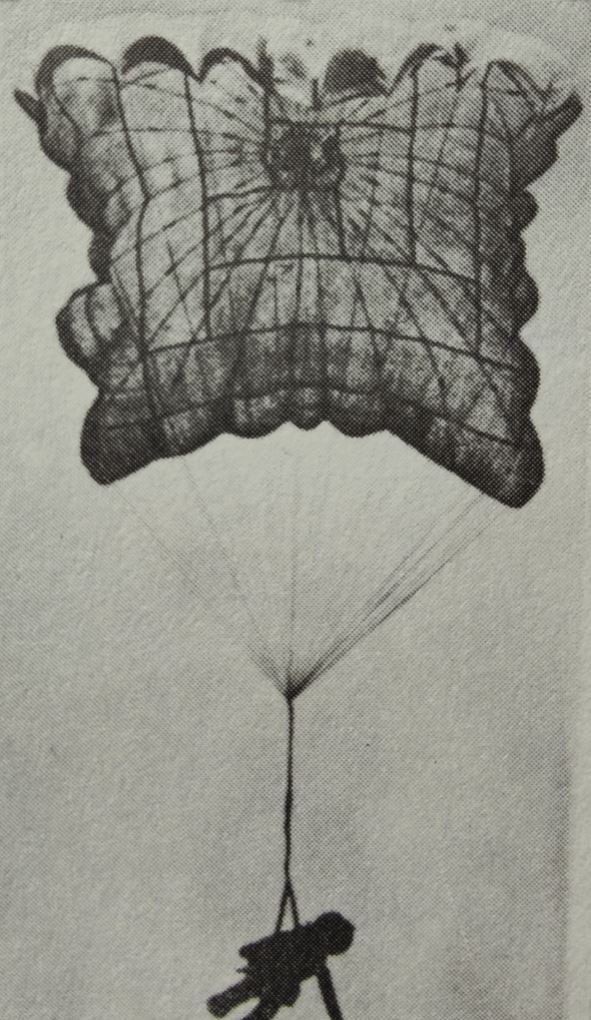

Le chiffre total des sauts exécutés par les Français n’est pas connu. Le journaliste Mortane en recensera plus de 157. Certains effectueront plusieurs sauts, le recordman étant le lieutenant Weiss avec 7 sauts dont 3 en sept jours. Il sera suivi par l’adjudant Cordaillat, 6 sauts, le lieutenant Caron, 5 sauts. Le lieutenant Delahaye, le sous-lieutenant Lacaille et le sergent Monteaux en exécuteront 2 en une journée, mais l’adjudant Gouesdon en fera 2 en quatre heures et le sergent Gaitz-Hocki 4 en seize jours, c’est-à-dire en moins de 80 heures d’observations. D’un calme souverain, ce dernier photographiera sa voilure au cours de l’une de ses descentes et ramènera même des vues du Fokker qui l’avait descendu.

Les aviateurs et le parachute

Malgré leur présence constante dans le ciel et la hargne que mit l’ennemi à vouloir les abattre, les aérostiers français ne perdirent que 31 hommes (11 officiers et 20 sous-officiers) en service aérien commandé au cours de la guerre. Les aviateurs français, eux, perdirent 5 333 des leurs car ils n’eurent pas droit au parachute. Pourtant, des expériences antérieures à la guerre avaient porté des fruits. Robert, en France, et Calthrop, en Angleterre, par exemple, avaient mis au point des parachutes que nous jugerions très sommaires aujourd’hui, mais qui étaient adaptés aux besoins et aux techniques de 1914.

Il fallut de nombreuses réclamations des équipages pour que les services officiels français se décident à étudier la question. Leurs efforts aboutirent en 1917 à de bons résultats. Le caporal Lallemand, qui avait amélioré le parachute « Robert », effectua lui-même les sauts d’essais. Il y gagna la Croix de guerre.

Hélas ! les autorités refusèrent ce parachute, car elles ne voulaient admettre que les modèles à ouverture automatique. Lallemand modifia donc son engin. Mais, le 27 novembre 1918, au cours de nouveaux essais, l’ouverture n’eut pas lieu et Lallemand se tua.

L’étude fut alors transmise à l’établissement de Chalais-Meudon. Celui-ci la mena très lentement, tout en s’inspirant du parachute allemand « Heinecke ». Il réussit à fabriquer un assez bon matériel. Malheureusement la mise au point fut si lente que la guerre était terminée quand le parachute fut prêt à entrer en service.

Les autres aviateurs alliés n’eurent pas plus de chance que les Français. Jamais ils ne furent dotés de parachute. Côté britannique, cela coûta 9378 vies humaines.

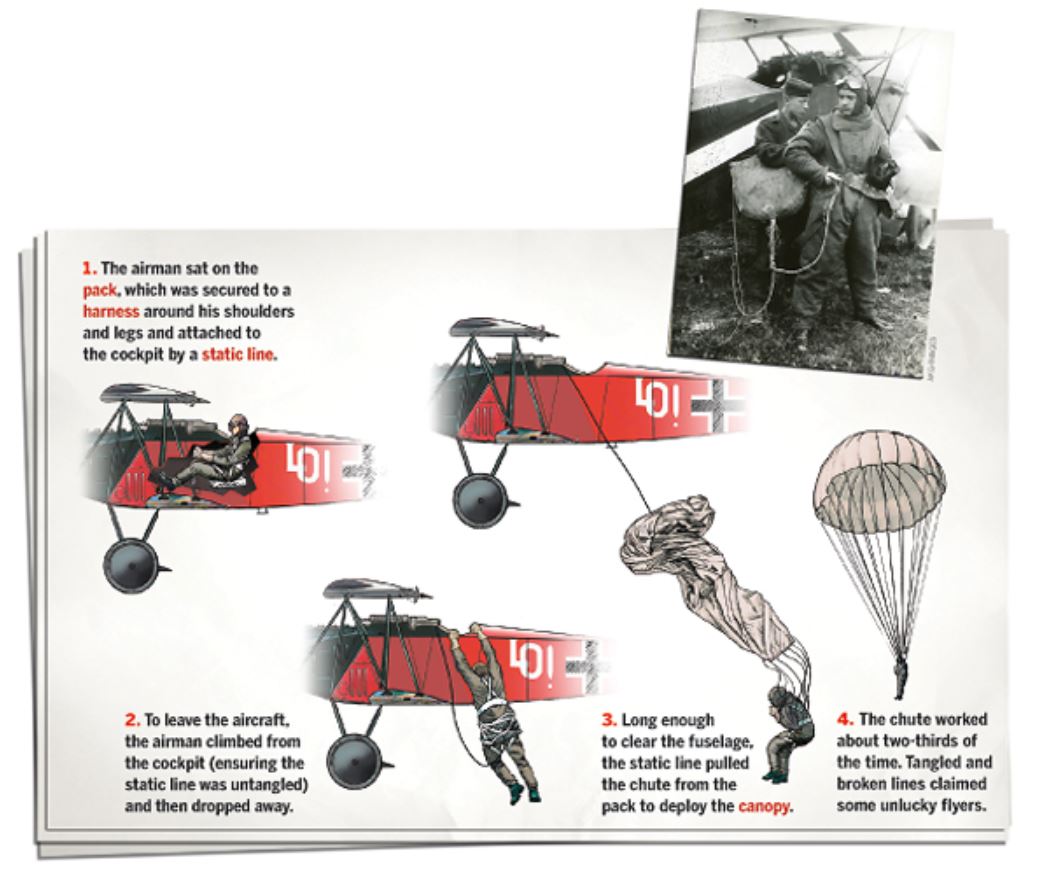

Seuls, les Allemands comprirent rapidement le prix élevé de la vie de leurs guerriers ailés. Ils les dotèrent d’un parachute ; d’abord le « Paulus », puis le « Heinecke » plus élaboré mais d’un pliage sommaire. Par manque de matériel, ces parachutes ne furent pas immédiatement obligatoires, mais le devinrent vite.

Dès les premiers jours de la mise en service du parachute, des vies d’aviateurs furent sauvées, comme celle du Hongrois Frigyes Hefty qui sauta en feu une heure à peine après avoir reçu le sien. Un pilote allemand, le lieutenant Joseph Raesch, fut obligé d’évacuer son avion en flammes le 25 juillet 1918.

La pénurie de parachutes était si grande que la voilure fut réparée sur place et le parachute remis en service pour le plus grand bonheur du lieutenant Schmidt qui, le 1er août, l’utilisa à nouveau. Lui aussi sauta de son avion en flammes et se posa sans dommage. Quant au lieutenant Udet, abattu le 28 juin 1918 par l’observateur d’un Bréguet XIV, il se lança dans le vide mais resta accroché à la dérive de l’avion par le harnais de son parachute jusqu’à proximité du sol. Il eut la chance de ne pas se blesser grièvement à l’atterrissage. Son moral ne fut pas sapé pour autant puisqu’il deviendra, après la guerre, un spécialiste des sauts en catastrophe.

Quand, le 11 novembre 1918, le clairon Sellier sonna la fin de la guerre, les États-Majors songèrent beaucoup plus à se congratuler pour les uns, à se lamenter pour les autres, qu’à tirer la leçon des pertes causées par l’absence de parachute. Après tout, ces pertes ne représentaient qu’un infime pourcentage du total (0,3 % pour les Français).

Les Américains, précurseurs du parachutisme d’après-guerre

Fortement ému durant la Première Guerre mondiale par les reportages photographiques qui montraient des équipages carbonisés dans les débris de leurs avions, le grand public oublia vite son émotion, la fin des hostilités venue. Cependant, quelques hommes, estimant qu’une décision simple et peu coûteuse aurait pu sauver ces aviateurs, allaient chercher à améliorer la sécurité de leurs successeurs par la mise au point de parachutes efficaces.

Dans certains pays, les recherches seront rapides et l’application de leurs résultats presque instantanée. Ce sera le cas aux Etats-Unis et, à un degré moindre, en France et en Italie. D’autres nations, comme l’Allemagne et la Russie, seront plus lentes mais, dès l’application, surprendront par l’originalité des techniques qu’elles mettront au point.

Sous l’impulsion du général Mitchell, les Américains se mirent rapidement au travail. Déjà, en 1918, ils avaient organisé sur le terrain d’Orly un service chargé d’expérimenter tous les moyens aériens en service chez les belligérants.

La fin de la guerre vit la dissolution de ce service. Mitchell le fit réorganiser sur le terrain de Mac Cook Field, à Dayton (Ohio). Son commandement fut confié au major Hoffman. Un ingénieur, pilote d’essai et parachutiste de grand talent, Floyd Smith, fut chargé de la section qui comptait dans ses rangs Guy Ball, Jimmy Russel et Bottriel.

Le premier travail de la section fut l’expérimentation de tous les modèles existants pour en étudier fonctionnement et principe et en tirer les leçons nécessaires aux réalisations futures. Rappelons que les Américains cherchaient un bon parachute de sauvetage.

Les essais très poussés de la section montrèrent que tous les parachutes connus étaient défectueux, trop volumineux, trop inconfortables, peu solides. Aucun ne résista aux largages à 160 km/h sous une charge de 100 kg.

Le second travail consista à définir ce que l’on attendait d’un parachute de sauvetage. On aboutit ainsi à une liste de dix conditions très précises. À partir des deux premières :

1) Le pilote doit pouvoir quitter son avion quelle qu’en soit la position.

2) L’ouverture du parachute ne doit pas dépendre de la chute du pilote hors de son avion, l’idée de l’ouverture commandée s’imposa aux spécialistes. Mais il leur fut très difficile de l’imposer aux autorités qui ne voulaient entendre parler que d’automatisme.

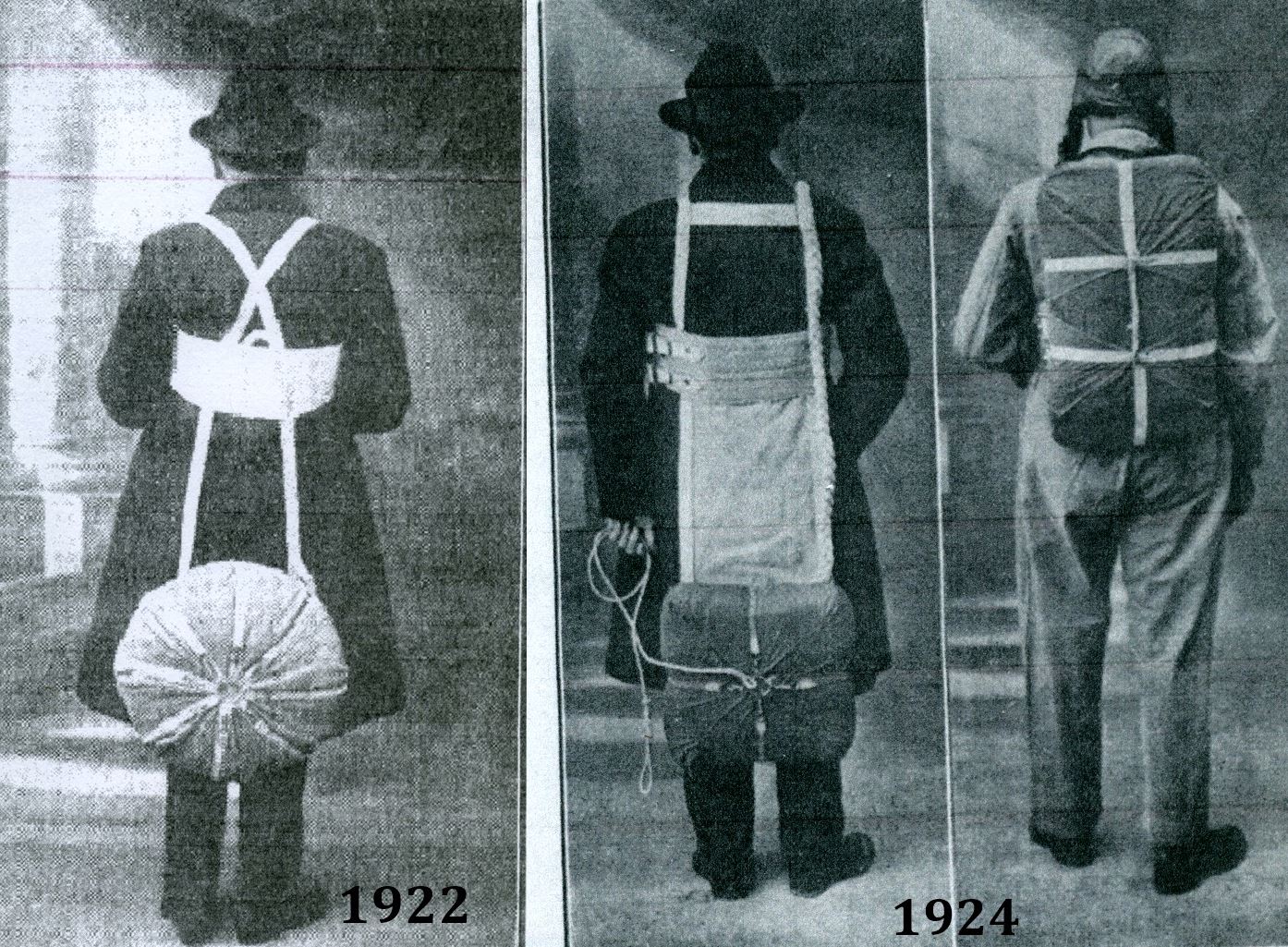

Dès 1918, Smith avait déposé une demande de brevet pour un parachute commandé dont le principe d’ouverture, à base de cordes de traction était peu pratique, il faut le reconnaître. C’est pourtant à partir de ce modèle-là que toute la section, à laquelle vint se joindre un jeune parachutiste, Leslie Irvin, réalisa un modèle d’excellente facture qui répondait aux normes qu’elle s’était imposée. Il fut simplement appelé modèle « A » et, pour baptême, subit avec succès une série de 11 lancers-mannequins.

Il fallait maintenant que quelqu’un l’expérimente. Le major Hoffmann hésita longtemps, puis désigna Irvin, le plus jeune, au grand désespoir de Smith qui obtint toutefois de le piloter.

Le 28 avril 1919, tous deux enjambèrent le fuselage de l’US D-9 et décollèrent. À 1 500 pieds, Smith aligna l’avion, réduisit la vitesse à 130 km/h et donna le signal à Irvin. Celui-ci sortit du cockpit, se mit sur le marchepied extérieur, se laissa tomber et tira rapidement sur la poignée. L’extracteur jaillit quand les bavolets furent effacés par les élastiques de rappel, s’ancra dans l’air, la voilure se déploya et se gonfla rapidement. Entre la traction sur son anneau et la fin de l’ouverture, il ne s’était écoulé qu’une seconde et demie. Irvin descendit, fortement balancé par sa voilure très instable, et se cassa d’ailleurs une cheville à l’atterrissage.

Il fut récompensé de son courage par la signature, sur son lit d’hôpital, d’un marché de 300 parachutes pour le centre de Dayton car, en homme avisé, il s’était associé depuis peu avec un marchand de soie de Buffalo, Georges Waite. Et il créa la « Irving Air Chute company » (le ‘g’ ajouté à son nom n’étant qu’une erreur de typographie).

La section d’essai des parachutes de McCook Field (USA)

30 000 lancers de mannequins, 8 000 sauts humains en 10 ans : ces deux chiffres résument à l’extrême la prodigieuse activité de la section d’essai des parachutes de McCook Field (Ohio).

Recherches et expérimentations de modèles de toutes sortes furent entreprises par cette équipe dynamique, que dirigeait un civil, Floyd Smith. Mais ce fut au major Edward L. Hoffmann que le général William Mitchell, l’un des chefs de l’US Air Service, confia dès la fin de la Première Guerre la réalisation d’un programme. La paix revenue, l’équipe Hoffmann-Smith s’attacha à améliorer un modèle conçu en 1918. Guy Ball et surtout un jeune civil, Leslie Irvin, mirent au point le parachute dorsal, dit « modèle A » (ou encore « modèle Irving ») que les Allemands et les Soviétiques utiliseront aussi au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Le triangle Hoffmann. ― Le premier modèle américain fut réalisé par le major Hoffmann, chef du Service de recherche du matériel aérien créé à l’initiative du général Mitchell en 1918. Sa voilure curieusement triangulaire devait le rendre plus facilement dirigeable.

Le parachute Russel ou parachute-champignon. — Avec ce modèle d’une remarquable stabilité, conçu par Jimmy Russel, un « parachutier » de l’équipe Hoffmann, l’aviateur américain John Tranum effectua une chute libre de 1 200 pieds avant de déclencher l’ouverture du « champignon ».

Le parachute carré. — Avant de se rallier à la forme ronde, déjà classique, l’US Navy expérimenta avec succès ce modèle carré, bien qu’il ne fût pas promis à un grand avenir. Dans les années 1920, les recherches sur le parachute furent très poussées aux Etats-Unis.

Le parachute, objet du marché, était un modèle « A » amélioré et rendu plus stable. Le saut en commandé devint vite dans l’US Air Service, non un passe-temps, mais une activité assez animée. La section tout entière s’y consacra. Puis, en 1920, le parachute fut distribué dans les unités volantes, et les pilotes furent enfin autorisés à exécuter des sauts d’exercice. Ils s’en privèrent si peu qu’à la fin de 1930, ils en avaient effectué plus de 25 000. Certains sauts, comme la chute de 450 mètres du sergent Bope, ou l’instantané du capitaine Stevens à près de 8 000 mètres, furent tout à fait remarquables.

Et les troupes aéroportées ? Il faut reconnaître que les Américains n’étudièrent pas sérieusement le problème. Le limogeage de Mitchell, trop fougueux et trop imaginatif pour ne pas se faire d’ennemis, en est sûrement la raison fondamentale. En effet, en 1924, le modèle « A » avait donné naissance, en plus de divers parachutes de sauvetage, à des modèles d’entraînement le « TM » (Training Main) et le « TR » (Training Reserve). Avec ceux-ci, des équipes de parachutistes de l’ US Army et de la Navy feront des démonstrations de sauts de groupe : à Kelly-Field, le 14 janvier 1926 ; à Bolling-Field, le 24 septembre 1927 ; à Anacosta, le 28 octobre 1928. Mais tous ces exercices ne menèrent à rien. Seul, un spectateur assidu, le capitaine russe Minov, en tirera de multiples enseignements et réussira à les faire entendre, à son retour en Union Soviétique, aux autorités militaires.

Dès 1930, Leonid Grigorievich Minov fera lui aussi de nombreuses démonstrations de sauts et cherchera à créer des unités aéroportées. Il n’atteindra le but de sa mission que lorsque les Russes adopteront une copie du parachute Irving et, mettant alors les bouchées doubles, réaliseront en quelques années une puissante arme aéroportée.

En France, des études furent tout de même entreprises dans les années 1920 sous la férule du Service Technique de l’Aéronautique qui fit la synthèse des parachutes français réalisés pendant la guerre. Le Service établit les premières bases d’étude des parachutes et réalisa lui-même un assez bon modèle. Par la suite, les constructeurs français fabriquèrent des parachutes adaptés aux avions de l’époque, avec lesquels quelques parachutistes firent de nombreuses démonstrations au cours des meetings aériens qui fleurirent à travers la France. 152 sauts furent exécutés en 1921, 174 dans les six premiers mois de 1924. Du 28 mars au 3 avril 1924, l’extraordinaire Peuillot exécuta deux fois par jour des sauts du haut des 30 mètres du Cirque d’Hiver. Jusqu’en 1936, ce matériel évolua malheureusement très peu. En Italie, la réalisation d’un parachute national reposa sur un seul constructeur, le lieutenant Freri, pilote de la Première Guerre mondiale. Il se lança dans cette aventure en souvenir d’amis tués faute de parachute. C’est lui qui créa le parachute « Salvator », très connu entre les deux guerres. Mais il ne fut pas seulement un fabricant. En juillet 1927, il organisa pour les militaires un cours d’instruction parachutiste. Le saut n’y était pas obligatoire, mais il était difficile aux élèves de résister à la foi de leur patron.

Les autres nations européennes ne s’intéressèrent pas directement au parachute. Elles se contentèrent de fournir à leurs équipages un matériel de sauvetage étranger. C’est ainsi que les pilotes anglais et allemands seront dotés, en 1939, du même parachute Irving.