La bataille de Tsushima eut lieu les et entre la flotte russe de la Baltique commandée par l’amiral Zinovi Rojestvenski et la Marine impériale japonaise sous les ordres de l’amiral Tōgō, dans le détroit de Tsushima qui sépare la Corée du Japon. Il s’agit du principal affrontement naval de la guerre russo-japonaise (février 1904 – septembre 1905) et l’un des épisodes principaux de la défaite de l’Empire russe dans ce conflit.

Le , après de longs mois de préparatifs (il a fallu améliorer et réparer les navires amiraux, pourtant neufs et tout juste sortis des chantiers navals de Kronstadt), l’amiral Rojestvensky ordonne l’appareillage de la puissante armada de la Baltique. Devant le Tsar, la flotte de 45 navires (dont 1 servant d’hôpital) part pour un périple de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, prévu pour au moins huit mois, loin de tout port d’attache et de ravitaillement (la Russie n’a aucune colonie, aucune conquête le long de l’itinéraire), avec des matelots qui étaient encore il y a quelques mois de simples moujiks.

Elle part fière mais dans un climat de grande méfiance, si ce n’est de franche paranoïa, car on sait que les services de renseignements de l’ennemi ont été très actifs dans la région. D’autre part, des rumeurs insistantes font état de la présence de torpilleurs et sous-marins japonais le long des côtes danoises, et disent que les ennemis ont placé des champs de mines dans la mer du Nord. Les torpilleurs et les sous-marins sont la hantise de la marine de l’époque ; les torpilleurs, invention récente des grandes marines, peuvent facilement endommager ou couler les plus grands navires de guerre et sont relativement furtifs.

Ce contexte incite l’amiral Rojestvensky à la plus grande vigilance. Il ordonne « qu’aucun navire de quelque sorte que ce soit ne puisse entrer dans la flotte » et demande de se préparer à ouvrir le feu sur tout navire qui ne s’identifie pas.

Quelques jours après le départ, près des côtes danoises, la flotte russe ouvre le feu sur des pêcheurs qui lui apportent des dépêches consulaires. Heureusement, les tirs sont trop imprécis et aucun n’est touché. En poursuivant sa route, la flotte pense voir des ballons d’observation et quatre croiseurs ennemis. Dans la nuit du , alors en pleine mer du Nord, le navire-atelier Kamchatka qui ferme la marche annonce être suivi par des bateaux qui n’arborent pas les feux réglementaires. Le capitaine confie sa crainte qu’il ne s’agisse de torpilleurs japonais. Quelques heures plus tard, l’amiral en personne croise d’autres navires dont les signaux lui semblent aussi suspects. Il ne prend alors pas de risque et ordonne d’ouvrir le feu pendant 20 minutes.

En fait de torpilleurs japonais (qui étaient une réelle possibilité, les chantiers navals britanniques ayant construit toutes sortes de navires pour leurs alliés japonais), les bateaux repérés par le Kamtchatcka sont des chalutiers danois et anglais (du port de Hull), à qui la marine russe reprochera par la suite de ne pas avoir arboré les feux réglementaires de traction de chaluts.

Dans la canonnade désordonnée qui s’ensuit, la marine russe tire sur deux de ses propres navires (faisant au moins deux morts), coule un chalutier, en endommage d’autres, et blesse et tue plusieurs pêcheurs. Le gouvernement britannique, qui voit d’un mauvais œil l’expansionnisme russe et l’alliance franco-russe, se saisit alors de l’incident (largement monté en épingle par la presse de Fleet Street) pour retarder par tous les moyens la flotte russe en faisant jouer des alliances avec l’Espagne (ravitaillement retardé d’un mois à Vigo) ou dans les colonies portugaises.

Quelques jours plus tard, alors que la flotte longe la péninsule Ibérique, le navire-atelier Kamchatka est distancé. Lorsqu’il rejoint l’escadre à l’escale du port de Tanger au Maroc, son capitaine explique avoir été engagé dans des combats et avoir dû tirer 300 obus contre trois bateaux ennemis. Il sera établi par la suite que les navires étaient un navire marchand suédois, un chalutier allemand, et une goélette française (qui n’auront heureusement pas été touchés par les tirs).

À Tanger, l’amiral décide de scinder sa flotte en deux. Les vieux bateaux, déjà lents par construction, le sont d’autant plus qu’ils n’ont pas été carénés pendant les longs mois de préparation des bateaux neufs. Ils passeront par le canal de Suez. Mais, Rojestvensky craignant que des torpilleurs japonais ne les attendent dans la mer Rouge, décide de ne pas risquer ses Borodino tout neufs dans ce possible piège. Il part de son côté pour contourner l’Afrique. En partant, l’ancre d’un navire arrache le câble télégraphique reliant l’Afrique à l’Europe, coupant pendant quatre jours toute communication.

Le voyage par le cap de Bonne-Espérance a été rendu possible car la Russie a obtenu de la France le droit de faire relâche dans les ports de ses colonies et de la compagnie Hamburg America Line dont des navires charbonniers attendent le passage de la flotte (l’approvisionnement en charbon est un sujet obsessionnel tellement la consommation est énorme). Mais à chaque escale on frôle l’incident diplomatique, la Grande-Bretagne et le Japon faisant pression sur les autorités locales pour qu’elles refusent l’entrée au port des navires. Pour l’occasion, on invente le ravitaillement en pleine mer, avec des câbles et des poulies. Le charbon est entassé partout où l’on peut. Bien sûr dans les cales qu’on sature, mais aussi sur les ponts, dans les coursives, et jusque dans les cabines des officiers.

Les cuirassés sont tellement surchargés de charbon que les pompes de refoulement ne peuvent plus être actionnées normalement : des navires manquent de couler dans un ouragan en doublant le cap de Bonne-Espérance. Pendant que cette flotte de soutien se hâte lentement, la garnison russe de Port-Arthur capitule en janvier 1905. L’amiral décide alors de rassembler l’escadre à Nosy Be, au nord de Madagascar (la flotte venant du canal de Suez n’a pas vu un seul cuirassé japonais dans la mer Rouge ou le golfe d’Aden). À Nosy Be, Saint-Petersbourg demande d’attendre la flotte de renfort de l’amiral Nebogatov, de vieux cuirassés que les marins baptisent les coule-tout-seul.

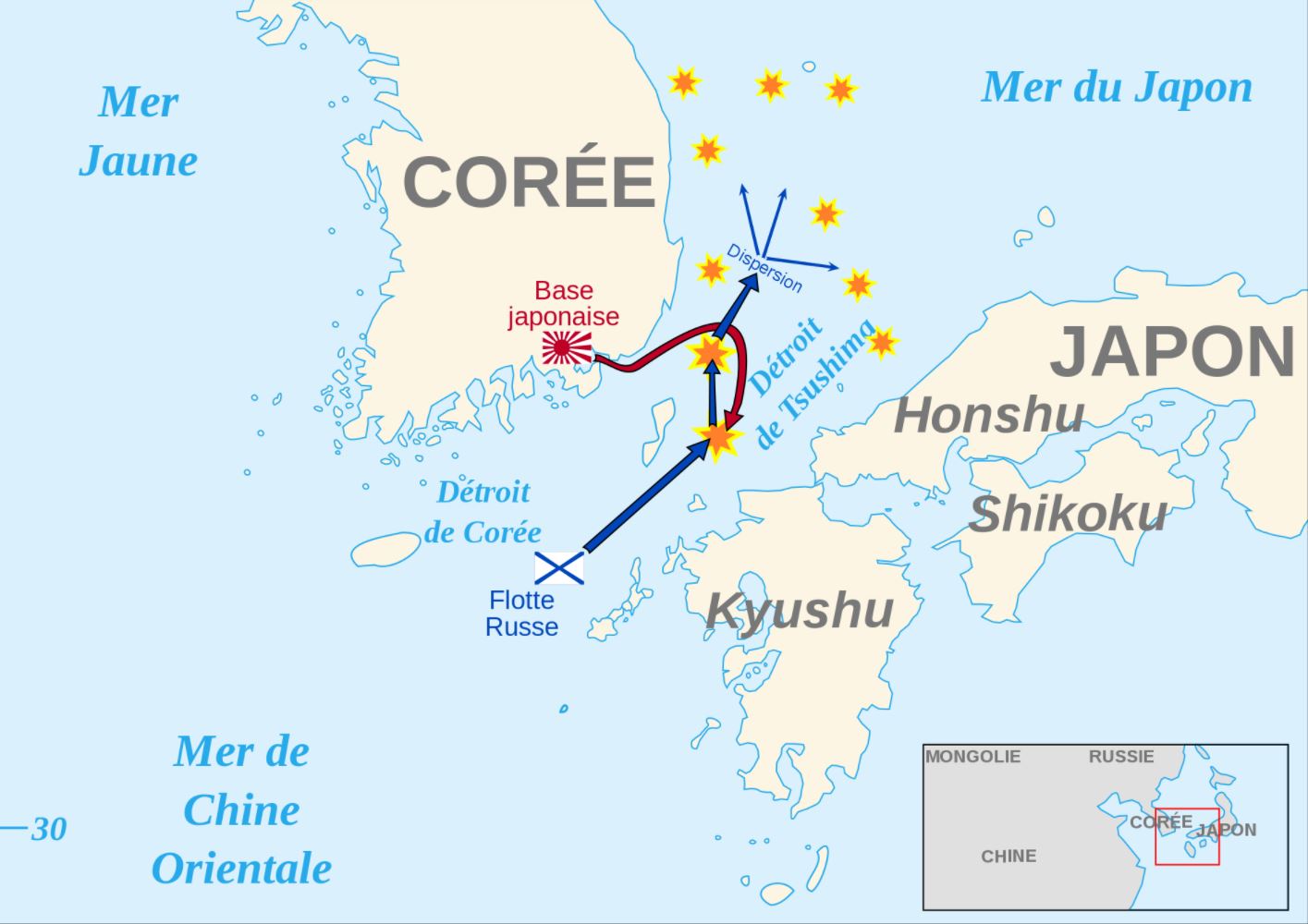

Mais le , au bout de deux mois d’une attente interminable sous la chaleur des tropiques, Rojestvensky ordonne de repartir sans attendre Nebogatov. Personne ne sait où est partie la flotte russe et certains se demandent si elle ne va pas contourner l’Australie. Mais c’est tout le contraire : l’amiral a pris au plus court et le , il est signalé dans le détroit de Malacca, alors que les Japonais l’attendaient plus au Sud, dans le détroit de la Sonde. Il rallie alors Cam Ranh en Indochine. Là, il reçoit l’ordre impératif du Tsar d’attendre Nebogatov. L’attente dure un mois. Lorsqu’ils reprennent la mer pour remonter vers Vladivostok par le détroit de Tsushima (parce qu’il n’y avait pas assez de charbon pour contourner le Japon par l’est), ils marchent deux fois moins vite que la flotte japonaise.

À ces retards et arrêts s’ajoutent la prolifération de bernacles et d’algues sur les navires russes, ce qui diminue leur vitesse. Cela laisse le temps aux Japonais de se remettre des fatigues de la campagne de Port-Arthur, de caréner leurs navires, de reprendre l’entraînement, et finalement d’être fin prêts pour la rencontre avec la flotte russe.

L’amiral Tōgō Heihachirō commande une flotte récente construite sur les plans de Louis-Émile Bertin, et de navires encore plus modernes, de conception britannique, comme le Mikasa, son vaisseau-amiral, soit en tout quatre cuirassés et huit croiseurs cuirassés escortés par de nombreux navires de tonnage inférieur : destroyers et torpilleurs. Contrairement aux navires russes, couverts d’algues et de bernacles, très éprouvés par la très longue route qu’ils ont dû accomplir dans des conditions difficiles et démoralisantes pour leurs équipages, les navires japonais sortent de carénage et opèrent à peu de distance de leurs bases, avec des équipages entraînés et aguerris par la campagne de Port-Arthur. Les plus puissants navires de cette flotte sont au mouillage de Masampo, sur la côte coréenne du détroit de Tsushima, lorsque le , peu avant l’aube, un croiseur auxiliaire japonais en patrouille au sud du détroit signale qu’il voit l’escadre russe et qu’elle paraît se diriger vers la passe orientale du détroit. Aussitôt Tōgō fait appareiller ses navires pour intercepter l’ennemi.

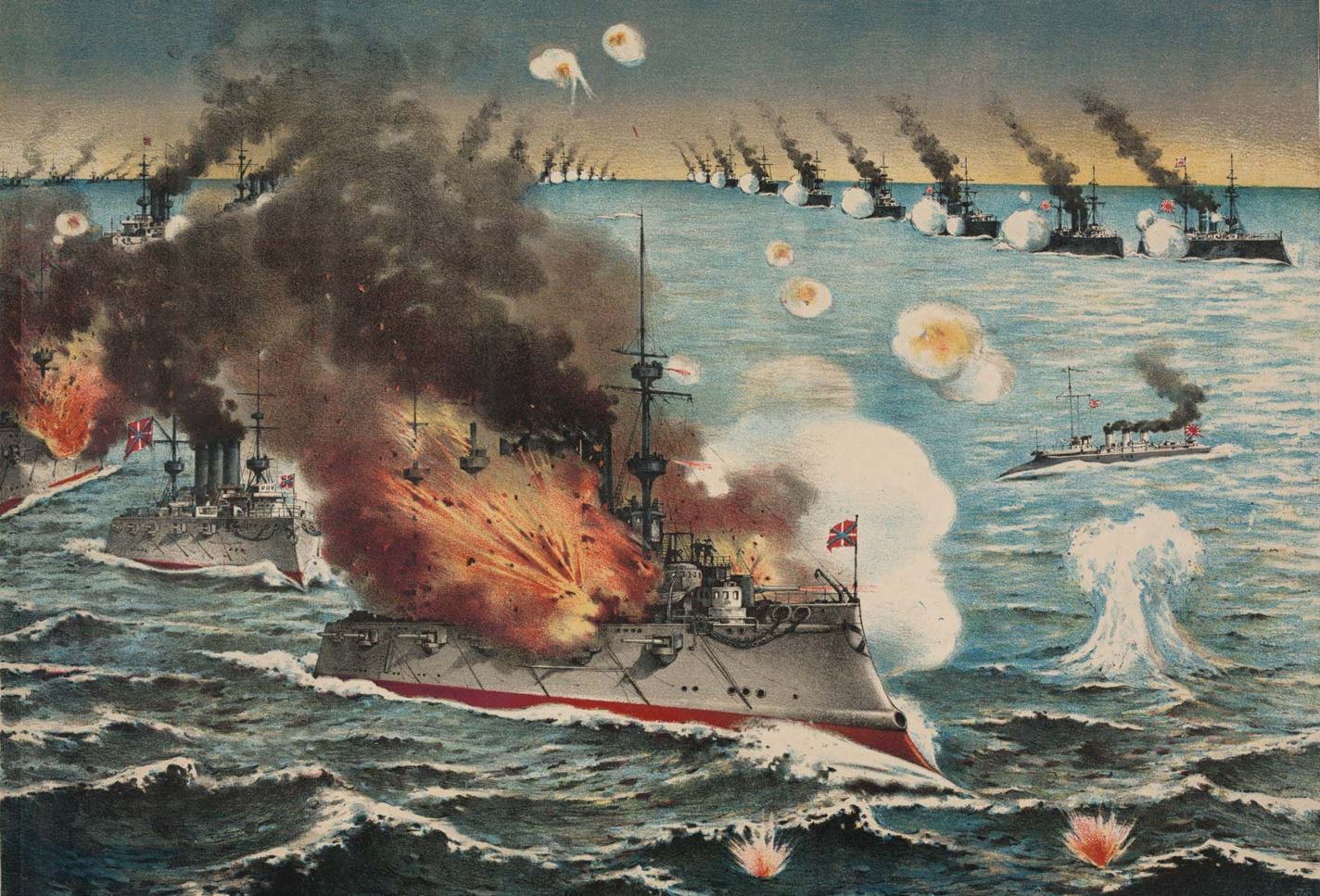

En début d’après-midi, les deux flottes entrent en contact visuel dans le détroit entre la Corée et le Japon, dans les parages de l’île Tsu-shima. Tōgō prend alors une initiative audacieuse : il ordonne à son escadre de virer par la contremarche, une manœuvre destinée à barrer la route aux navires russes, mais qui expose durant douze interminables minutes le flanc de ses bâtiments aux projectiles ennemis, d’autant plus que les canons de 305 mm russes disposent d’une portée supérieure à leurs homologues japonais. Mais les Russes ne purent (ou ne surent) profiter de cet avantage, notamment à cause de leur vitesse et de leur manœuvrabilité réduites.

Les deux lignes sont éloignées de 6 700 m lorsque l’amiral russe fait ouvrir le feu sur les navires de Tōgō. Les bâtiments japonais sont équipés de télémètres, des outils de guidage qui offrent une précision de tir très supérieure, et ils utilisent la poudre Shimosa qui enflamme les navires russes. De plus, à partir de 5 000 m, les Japonais peuvent faire intervenir leur artillerie secondaire d’origine britannique à tir rapide dont les Russes n’ont pas l’équivalent. Par ailleurs, les navires japonais peuvent atteindre la vitesse de 16 nœuds (30 km/h), contre environ 8 nœuds (15 km/h) pour les Russes. Tōgō utilise cet avantage pour « barrer le T » deux fois à l’escadre russe. Une fois l’escadre russe désorganisée et ayant perdu de la vitesse, les torpilleurs japonais entrent en lice à leur tour et se livrent à une véritable curée. Malgré le court répit de la nuit, le carnage se poursuit le lendemain. À 10 h 45, le , la poignée de navires russes qui tiennent encore la mer se sabordent ou hissent le pavillon de la reddition. Seuls six navires réussissent à s’échapper (vers Vladivostok ou le port neutre de Manille), parmi lesquels le croiseur Aurore qui deviendra célèbre lors de la révolution d’Octobre.

Quatre autres navires de combat sous le commandement du contre-amiral Nebogatov furent forcés de se rendre le lendemain. Son groupe naval constitué d’un seul navire moderne, l’Orel et de l’ancien Empereur Nicolas 1er et de deux garde-côtes n’avait aucune chance contre la flotte japonaise. Jusqu’au soir du , les navires russes isolés furent poursuivis par les Japonais. Le petit navire côtier Amiral Ouchakov refusa de se rendre et fut sabordé. Le vieux croiseur Dmitry Donskoï lutta contre six navires japonais et résista une journée avant d’être sabordé en raison des dommages irréparables subis. Le contre-amiral Enkvist put éviter d’être pris avec les trois croiseurs cuirassés russes Aurore, Jemtchoug et Oleg et s’abrita dans la base navale américaine de Manille, où ses navires furent consignés. La vedette armée rapide Almaz (classée comme croiseur de second rang) et deux destroyers furent les seuls navires russes à parvenir à Vladivostok.

La quasi-totalité de la flotte de la Baltique russe fut perdue dans la bataille des détroits de Tsushima. Les Japonais ne perdirent que trois torpilleurs (numéro 34, 35 et 69). Le prestige international de l’Empire russe fut sévèrement atteint.

La victoire du Japon à Tsushima est totale. Le gouvernement russe ne disposant plus de flotte dans la région, ni de réserves terrestres dignes de ce nom, décide d’entamer des négociations pour mettre fin à la guerre. Le dénouement du conflit consacre la victoire japonaise par la signature du traité de paix le à Portsmouth (États-Unis).

La déroute de Tsushima et la perte de Port-Arthur et de la Corée auront des conséquences à long terme pour la Russie : la confiance aveugle du petit peuple russe dans l’invincibilité du Tsar est ébranlée, la marine est démoralisée (Cf. la mutinerie du cuirassé Potemkine en mer Noire).

Les opposants au régime, comme Trotski ou Lénine, alors exilés en France ou en Suisse critiquent à très juste titre l’impéritie des dirigeants russes, l’affairisme de l’entourage du Tsar (en particulier du vice-amiral Alexeiev) qui a conduit à détourner l’argent destiné à la création de bassins de radoub et d’ateliers à Port-Arthur au profit du lucratif port de commerce de Dalny (Dalian) et l’extrême impréparation des troupes et de la flotte russe.

Tsushima a été la première grande bataille navale où la victoire fut remportée grâce à la supériorité technologique (cuirassés rapides, artillerie moderne, torpilleurs) et à l’emploi de la radio pour coordonner les mouvements de flotte en temps réel. Cela a permis à l’amiral Tōgō de manœuvrer avec une flexibilité inédite et de concentrer ses forces au moment décisif, illustrant l’importance croissante de la communication dans la guerre navale moderne. La tactique du « barrer le T », utilisée par les Japonais, a permis de maximiser la puissance de feu en croisant la route de la flotte russe, démontrant l’efficacité des manœuvres de ligne et la nécessité d’une discipline et d’une coordination accrues à l’ère industrielle.

Cette bataille navale a aussi montré la vulnérabilité des grandes flottes de cuirassés face à des torpilleurs rapides et à la concentration du feu, annonçant les évolutions futures vers le porte-avions et, plus tard, le missile comme armes principales des marines de guerre.