28 juillet 754 : Pépin le Bref est sacré Roi des Francs.

Pépin III, dit « le Bref », né en 714 et mort le à Saint-Denis, près de Paris, est roi des Francs de 751 à 768. Issu de la famille noble franque que l’on appellera les Pépinides, maires du palais de père en fils et véritables détenteurs du pouvoir sous les derniers Mérovingiens, il sera le seul maire du palais à s’être proclamé roi, en renvoyant au monastère le dernier roi mérovingien Childéric III, créant ainsi une dynastie, les Carolingiens. Il est le fils de Charles Martel et le père de Charlemagne.

28 juillet 1402 : Tamerlan soumet l’empire Ottoman (actuelle Ankara).

Le conquérant Tamerlan, venu d’Ouzbékistan, remporte une victoire totale à Angora sur le sultan ottoman Bajazet 1er au cours d’une bataille mêlant plusieurs centaines de milliers de combattants. Tamerlan qui se dit l’héritier du conquérant mongol Gengis Khan, instaure un immense et éphémère empire en Asie centrale, centré sur l’actuel Ouzbékistan. Guerrier cruel mais cultivé, Tamerlan en ravageant le Moyen Orient a offert involontairement aux Européens une pause dans les combats qui les opposaient à l’empire Ottoman.

28 juillet 1488 : bataille de Saint Aubin du Cormier (près de Rennes).

Opposant les troupes de Charles VIII, roi de France et celles du duc de Bretagne et de ses alliés, la défaite de ces derniers clôt la « guerre folle », guerre féodale qui avait vu quelques princes français profiter de la régence d’Anne de Beaujeu (grande sœur de Charles VIII) pour se révolter contre la puissance royale. Cette bataille est considérée par certains nationalistes bretons comme le moment où la Bretagne perd son indépendance.

28 juillet 1755 : le « grand dérangement » (actuel Canada).

Dans le cadre de la lutte d’influence franco-britannique au Nouveau Monde et juste avant la guerre de 7 ans (1756-1763) qui met fin à la souveraineté française sur tout le Canada (Nouvelle France), les Britanniques décident officiellement de déporter la population d’Acadie (constituée de colons français) qui refuse depuis 1713 (traité d’Utrecht qui cède l’Acadie à l’Angleterre) de prêter allégeance à Londres. Sur les 12 à 18 000 Acadiens, la moitié est déportée vers les futurs États-Unis (notamment la Louisiane), la France et l’Angleterre.

La moitié meurt en chemin ou en tentant de s’échapper. La reine Elizabeth II dans une proclamation du 28 juillet 2003 a reconnu les torts qui ont été causés au peuple acadien lors de la Déportation et a désigné le 28 juillet de chaque année, à compter de 2005, comme « Journée de commémoration du Grand Dérangement ».

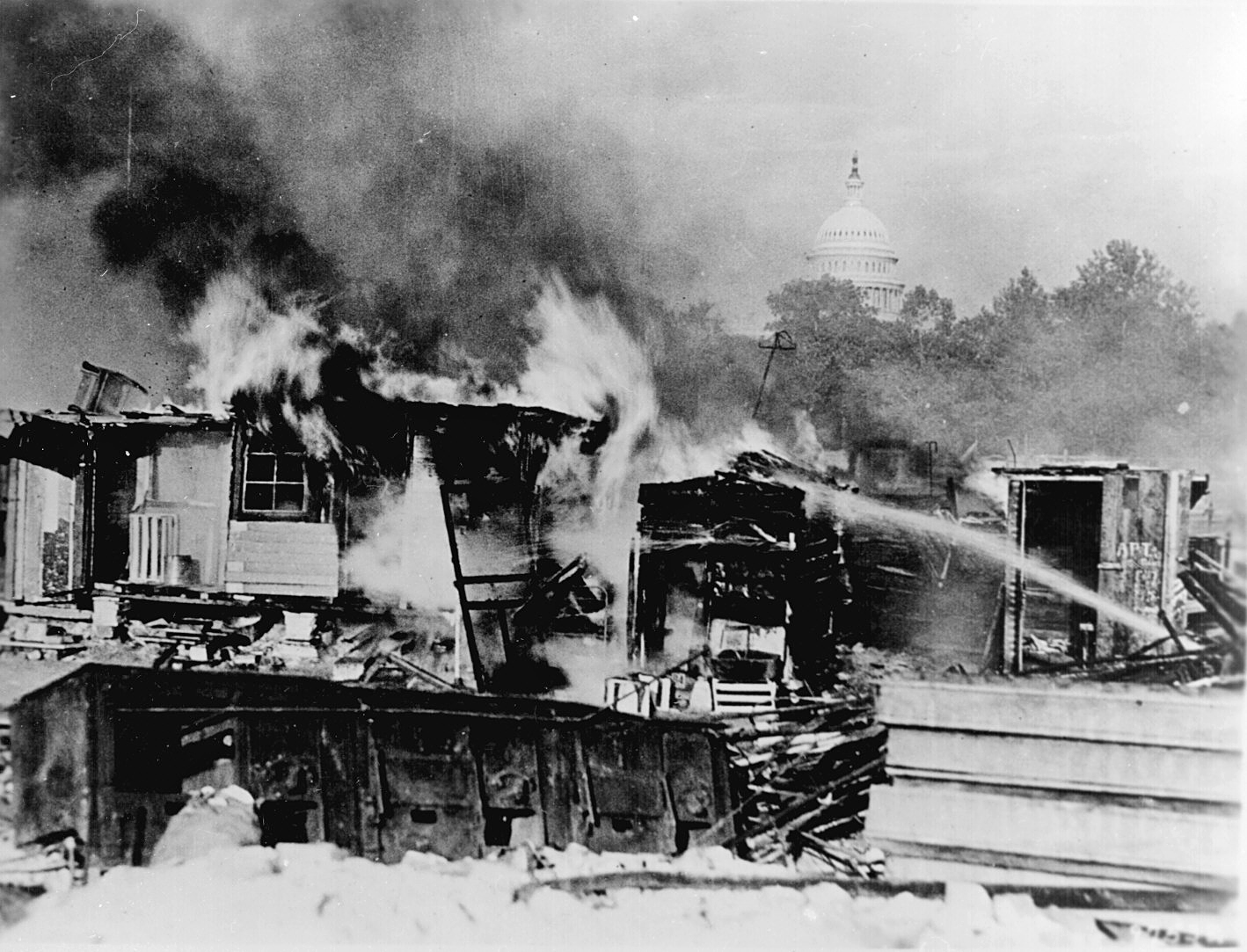

28 juillet 1932 : répression du campement de la Bonus Army (Washington).

La Bonus Army, aussi nommée Bonus March ou Bonus Expeditionary Force, était un rassemblement d’environ 20 000 anciens combattants américains de la Première Guerre mondiale qui manifestèrent du printemps jusqu’à l’été 1932 pour demander le paiement immédiat de primes.

Accompagnés de leur famille, les anciens militaires se réunirent à Washington avec le sergent Walter W. Waters à leur tête et furent encouragés par le major général Smedley Butler, l’une des figures militaires populaires de l’époque. Les manifestants demandaient une révision de l’Adjusted Service Certificate Law, votée en 1924, qui devait octroyer une prime aux vétérans après une période de 20 ans. À la suite de la Grande Dépression, les réalités économiques étaient telles que la plupart des anciens combattants n’avaient pas un revenu suffisant pour vivre et que l’octroi de ce « bonus » était urgent.

Deux vétérans furent tués par balles dans les affrontements du 28 juillet avec la police, et le maintien de l’ordre ne semblait plus possible. Le président Herbert Hoover ordonna aux troupes fédérales d’intervenir. Le rassemblement fut réprimé par l’armée dirigée par Douglas MacArthur, une opération possible en vertu du Posse Comitatus Act, qui autorisait l’intervention de l’armée dans la capitale. Avec l’aide de la police et de l’armée, le camp fut détruit. Du gaz lacrymogène fut employé afin de disperser les manifestants, mais cette décision se solda par la mort par asphyxie de deux enfants. Le bilan final fut lourd avec plus de 1 000 blessés et l’opinion publique fut critique vis-à-vis des décisions politiques et de la répression militaire.

Le gouvernement resta inflexible. Le symbole en fut la rencontre entre Joe Angelo et George Patton, qui avait été sauvé en 1918 par ce vétéran, mais Patton, le fonctionnaire impassible, refusa de le reconnaitre : « Je ne connais pas cet homme. Emmenez-le, et ne lui permettez en aucun cas de revenir. » Mais en aparté, il explique à ses collègues qu’Angelo « m’a traîné dans un trou d’obus sous le feu ennemi (…) Vous imaginez la une de l’actualité si les journaux ont vent de notre rencontre ici ce matin ? »

La Bonus Army se réunit à nouveau une année plus tard. Cessera finalement sous le mandat du président suivant, Franklin Roosevelt, que le « bonus » devint une réalité à partir de 1936.

28 juillet 1945 : un bombardier B-25 Mitchell s’écrase sur l’Empire State Building.

Le , un bombardier B-25 Mitchell s’écrase sur l’Empire State Building à New York, alors qu’il vole dans un épais brouillard. L’accident cause la mort de quatorze personnes : trois membres d’équipage, onze personnes dans le bâtiment et des dommages estimés à un million de dollars bien que l’intégrité structurelle du bâtiment n’ait pas été compromise.

Ce jour, le lieutenant-colonel William F. Smith Jr. pilote un bombardier B-25 Mitchell lors d’une mission de transport de routine du personnel de Bedford Army Air Field dans le Massachusetts à l’aéroport de Newark dans le New Jersey. Smith demande l’autorisation d’atterrir, mais est informé d’une visibilité nulle. En continuant malgré tout, il est désorienté par le brouillard et tourne à droite au lieu de gauche après avoir dépassé le Chrysler Building.

À 09 h 40 du matin, l’avion s’écrase sur le côté nord de l’Empire State Building, entre les 78e et 80e étages, faisant un trou de plus de 5 mètres par 6 dans le bâtiment, dans les bureaux du War Relief Services et du National Catholic Welfare Council. Un moteur traverse le côté sud à l’opposé de l’impact et vole jusqu’au bloc suivant, tombant de 270 m et atterrissant sur le toit d’un immeuble voisin, provoquant un incendie qui détruit un penthouse. L’autre moteur et une partie du train d’atterrissage tombent dans une cage d’ascenseur. L’incendie qui en résulte est éteint en 40 minutes. C’est le plus grand incendie structurel maîtrisé par les pompiers.

Entre 50 et 60 touristes se trouvent sur la plate-forme d’observation du 86e étage lors de l’accident. Quatorze personnes sont tuées : le colonel Smith, le sergent-chef Christopher Domitrovich et le mécanicien navigant Albert Perna ainsi que onze civils dans le bâtiment. Le corps de Perna n’est retrouvé que deux jours plus tard, lorsque les équipes de recherche découvrent qu’il était entré dans une cage d’ascenseur et était tombé au fond. Les deux autres membres d’équipage sont brûlés au point d’être méconnaissables. L’opératrice d’ascenseur Betty Lou Oliver est éjectée de sa cabine au 80e étage et subit de graves brûlures. Les secouristes la placent dans une autre cabine d’ascenseur pour la transporter au rez-de-chaussée, mais les câbles de cet ascenseur ayant été endommagés lors de l’incident, il tombe de 75 étages, se retrouvant au sous-sol. Oliver survit à la chute mais a le bassin, le dos et le cou cassés lorsque les sauveteurs la retrouvent parmi les décombres. Cela reste le record du monde de survie à la plus haute chute d’ascenseur.

Malgré les dégâts et les pertes en vies humaines, de nombreux étages du bâtiment rouvrent le lundi matin suivant, moins de 48 heures plus tard.

28 juillet 1943 : nuit la plus meurtrière de l’opération Gomorrah (raids aériens sur Hambourg).

L’opération Gomorrhe, en anglais Operation Gomorrah, est le nom de code militaire d’une campagne de sept raids aériens rapprochés menés sur la ville allemande de Hambourg entre le et le par les bombardiers des armées de l’air britannique et américaine. Son but était surtout de détruire la ville afin de démoraliser l’ennemi, et incidemment de réduire les capacités militaro-industrielles allemandes, dernier objectif qui n’a pas vraiment été atteint. Ce fut, avec le bombardement de Dresde, l’attaque aérienne la plus meurtrière en Europe, coûtant la vie à au moins 45 000 personnes.

En raison du massacre intentionnel de civils, l’opération Gomorrhe est considérée comme pouvant constituer un crime de guerre au sens de la quatrième Convention de Genève de 1949. Selon les Anglo-américains, les traités internationaux en vigueur à l’époque autorisaient le bombardement stratégique des civils dans le cadre d’une guerre totale.

Les Allemands l’appellent aussi « Die Julikatastrophe von 1943 » (la catastrophe de ) et les Britanniques « The Battle of Hamburg » (la bataille de Hambourg). Le nom d’« Hiroshima allemand » lui a également été donné par certains auteurs, le nombre de tués immédiats ne s’élevant cependant « qu’à » 37 % de celui du premier bombardement atomique.

Staline demandait avec insistance aux Britanniques et aux Américains l’ouverture d’un second front à l’ouest. Ces derniers ne s’estimaient pas prêts à un débarquement en Europe, et proposèrent à la place des campagnes de bombardements massifs en Allemagne pour paralyser ses capacités militaro-industrielles. Les premiers bombardements stratégiques sur les villes allemandes commencèrent dès sur la cité hanséatique de Lübeck ; le , ce sera le tour de Cologne. Par la suite, toutes les grandes villes allemandes seront la cible de raids aériens plus ou moins importants.

Originellement formulée par l’Air Chief Marshal britannique Arthur Travers Harris, l’opération sur Hambourg fut un effort conjoint américano-britannique. Y participèrent le Royal Air Force Bomber Command et le 8th US Air Force Bomber Command. Ensemble, ils organisèrent une mission de bombardements 24h sur 24 durant huit jours et quatre nuits (Blitz Week) : les Américains devaient mener les raids de jour, suivis dès la tombée de la nuit par les Britanniques. Le , Harris signa l’ordre pour cette opération :

« SECRET DÉFENSE : Bomber Command Operation Orders, n° 173, .

- L’importance de Hambourg, deuxième ville d’Allemagne avec un million et demi d’habitants, est bien connue ; il n’est pas nécessaire d’insister particulièrement sur le sujet. La destruction totale de cette ville produirait des résultats énormes en réduisant la capacité industrielle de la machine de guerre ennemie. En y ajoutant l’effet sur le moral allemand qui se ressentirait dans tout le pays, elle jouerait un rôle très important dans l’écourtement de la guerre et, par conséquent, dans la victoire.

- La « Bataille de Hambourg » ne peut être remportée en une seule nuit. On estime qu’au moins 10 000 tonnes de bombes seront nécessaires pour accomplir ce nettoyage. Afin de parvenir à un effet maximum des raids aériens, la ville doit être exposée à une attaque continue.

- Forces en jeu. Les forces du Bomber Command comprendront tous les bombardiers lourds des escadrilles opérationnelles et les bombardiers de taille moyenne pourvu que la nuit dure suffisamment longtemps pour rendre possible leur intervention. Nous espérons que des raids lourds, exécutés de jour par le 8th Bomber Command of the United States Army Air Force, précèderont et/ou suivront les raids nocturnes.

- But. Détruire Hambourg. »

Située sur l’estuaire de l’Elbe, à une centaine de kilomètres de la mer du Nord, Hambourg, deuxième ville et premier port d’Allemagne, fut, dès 1940 et en raison de sa proximité du Royaume-Uni, la cible de nombreux bombardements britanniques. De 1940 à 1945, la ville subit 213 attaques aériennes au total. La première eut lieu le , faisant 34 morts et 72 blessés. En 1940 et 1941, la ville subit ainsi 112 attaques aériennes qui tuèrent 751 personnes. En 1944 et 1945, il y eut 65 raids qui tuèrent 5 390 personnes.

Mais aucune de ces attaques, généralement destinées à porter un coup aux capacités militaro-industrielles, n’égala en ampleur l’opération Gomorrhe.

L’opération proprement dite démarra le , après le brouillage préalable des radars qui empêcha la Luftwaffe puis la Flak, la DCA allemande, d’intervenir efficacement. Elle atteignit son paroxysme le et se termina le .

Le bombardement se fit en sept raids successifs s’étalant sur une période de 9 jours, impliquant plus de 2 593 avions bombardiers lourds anglais qui lancèrent la nuit 8 344 tonnes de bombes, soit une moyenne de 3,2 tonnes par appareil, et environ 300 bombardiers américains qui firent les attaques de jour, larguant 300 tonnes de bombes sur les équipes d’assistance et de secours aux populations (soit un total de 2 714 avions et de 8 650 tonnes de bombes). La défense anti-aérienne allemande toucha 87 avions et 552 aviateurs furent tués.

- nuit du 24 au : raid mené par des Avro Lancaster, des Vickers Wellington et des Martin B-26 Marauder de la Royal Air Force ;

- après-midi du : raid mené avec 122 forteresses volantes, des bombardiers de l’United States Army Air Force avec 300 tonnes de bombes larguées ;

- matinée du ;

- nuit du 26 au : raid moins important avec seulement deux largages de bombes, la plupart des pilotes ayant largué leur cargaison en mer car pris dans un orage violent ;

- nuit du 27 au : raid de loin le plus meurtrier, avec 739 avions (Avro Lancaster, Handley Page Halifax, Short Stirling et Wellington), touchant le centre-ville puis les quartiers périphériques avec des bombes incendiaires ;

- nuit du 29 au : raid avec 726 avions, touchant principalement le quartier de Barmbek ;

- : dernier raid mené avec 740 appareils.

Le quatrième raid, dans la nuit du au , fut de loin le plus meurtrier. Il fut en effet planifié de sorte à maximiser les victimes et les dégâts matériels. En deux temps, il a d’abord touché le centre-ville afin d’y attirer les pompiers, puis les quartiers périphériques au moyen de bombes incendiaires.

La chaleur extrême dégagée par les incendies dans les quartiers périphériques créa lors un phénomène appelé Feuersturm (tempête de feu) : un souffle puissant mélangeant air et gaz inflammables dégagés par la combustion propagea l’incendie sur 21 km2 de la ville. On estime que la tornade de feu a atteint une vitesse de 240 km/h et une température de 800 degrés, consommant par endroits l’essentiel de l’oxygène de l’air. Des dizaines de milliers d’habitants furent tués, brûlés ou asphyxiés, y compris dans les abris anti-aériens.

La tempête de feu, la première jamais créée par un bombardement, fut un acte délibéré, obtenu en combinant bombes explosives et bombes incendiaires. D’énormes bombes explosives de 1 800 kg furent larguées au milieu du brasier pour ouvrir des cratères dans les rues et ainsi empêcher les pompiers de travailler.

Tant de souffrance et de mort étaient inédites dans un bombardement. Quarante-cinq-mille corps — pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées — furent retrouvés dans les ruines, et au moins 10 000 de plus restèrent enterré sous les décombres ou furent réduits en poussières par les flammes, selon les pompiers de Hambourg. Près de 60 % de la ville — soit une surface de 33 km2 — furent totalement brûlés, faisant des centaines de milliers de sans-abri. En dix jours, plus de civils furent tués à Hambourg que lors de toute la durée du Blitz en Grande-Bretagne. La RAF subit de lourdes pertes : 87 bombardiers, mais Bomber Haris était satisfait de l’opération Gomorrhe, le nom de code de ce raid. Ses équipages anéantirent presque entièrement une métropole.

Les bilans des victimes de l’opération Gomorrhe sont imprécis et contradictoires. La plupart des sources s’accordent sur au moins 45 000 morts, 80 000 blessés, 350 000 habitations détruites et près d’un million de civils allemands sans abri. Après le bombardement et jusqu’au , 31 647 cadavres furent enterrés, dont seuls la moitié furent identifiés. Parmi les corps, il y avait 50 % de femmes et 12 % d’enfants. Des restes humains étaient encore retrouvés lors de la reconstruction après la guerre.

Certains quartiers furent presque ou totalement dévastés : le quartier populaire d’Hammerbrook (56 hectares, 44 756 habitants) fut complètement rasé ; Altona subit de très gros dommages. D’autres quartiers furent moins touchés ou partiellement évacués avant le bombardement, comme Barmbek. La ligne de métro Hauptbahnhof – Rothenburgsort est détruite et n’est jamais reconstruite.

Le Bomber Command de la RAF perdit 12 bombardiers le premier jour de l’attaque et 87 au total au-dessus de cette ville durant l’opération.

Hambourg subit encore 69 raids aériens jusqu’au , date du dernier bombardement allié sur la ville.

28 juillet 2000 : dissolution de la Flotille 16F de l’aéronavale.

28 juillet 2000, dissolution de la Flottille 16F de l’aéronautique navale à Landivisiau, après 64 000 heures de vol et près de 12 000 appontages, marquant la fin d’une aventure dédiée à la reconnaissance embarquée.

Fondée le 3 janvier 1955 à Hyères, la 16F débute comme unité de chasse de nuit sur Aquilon (Mk202/203). Mise en sommeil en 1964, elle renaît le 1er mai 1964 de la même année à Istres avec une nouvelle mission de reconnaissance aérienne, opérée sur Dassault Étendard IVP.

La 16F s’illustre en Algérie, puis dans la reconnaissance photographique embarquée, notamment depuis les portes-avions Clemenceau et Foch lors des essais nucléaires dans le Pacifique (Mururoa, Fangataufa). Elle opère au Liban (missions OLIFANT, 1982-1984), participe au défilé du 14 juillet 1984, et s’engage activement dans l’ex-Yougoslavie pour l’OTAN et l’ONU (1993-1995). Elle est intervenue également au Kosovo en 1999 lors de l’opération Trident.

La vie opérationnelle d’une flottille comporte des risques et la 16F eut sa part :

- 21 novembre 1983 : crash sans blessé à Landivisiau.

- 15 avril 1994 : Étendard IVP gravement touché par missile, avion ramené à bord avec succès.

- 22 mai 1997 & 5 décembre 1997 : éjections réussies après incidents de catapultage, pilotes secourus.

La 16F aura reçu plusieurs citations collectives à l’ordre de l’armée de mer, saluant son courage et son professionnalisme. Son insigne – un héron tenant une pierre – symbolise la vigilance et la patience, valeurs chères aux flottilles de reconnaissance.

Basée successivement à Hyères, Alger, Bizerte, Istres puis Landivisiau, la 16F a utilisé les avions Aquilon, puis l’Étendard IVP pendant 35 ans, parfois renforcé d’Étendard IVM adapté.

Cette flottille, référence de la reconnaissance embarquée, laisse une empreinte forte dans l’histoire de l’aéronautique navale française.