22 août 851 : victoire d’Erispoë, le roi breton d’Armorique, sur Charles le Chauve, le roi de Francie occidentale, à la bataille de Jengland.

La bataille de Jengland oppose les troupes franques de Charles le Chauve aux Bretons d’Erispoë, lequel négocie en vainqueur le traité d’Angers en septembre 851, et, est reconnu comme roi de Bretagne. Le lieu de la bataille est sujet à controverse : elle est localisée soit, en général, à Beslé (« Jengland »), lieudit de la commune de Guémené-Penfao en Loire-Atlantique, soit au Grand-Fougeray (Ille-et-Vilaine) à quelques kilomètres, soit encore à Juvardeil (Maine-et-Loire), 120 km à l’est.

***

Après avoir respecté la paix conclue avec Charles le Chauve en 846, Nominoë, à la tête des Bretons, reprend l’offensive en 849. Il semble désormais chercher à établir l’indépendance totale de son royaume, comme en témoigne sa déposition des évêques en place — fidèles à Landran II, archevêque métropolitain de Tours — sous des accusations de simonie et leur remplacement par des fidèles (par exemple : Gislard nommé évêque à Nantes, puis à Guérande et Courantgwen à Vannes).

Après avoir respecté la paix conclue avec Charles le Chauve en 846, Nominoë, à la tête des Bretons, reprend l’offensive en 849. Il semble désormais chercher à établir l’indépendance totale de son royaume, comme en témoigne sa déposition des évêques en place — fidèles à Landran II, archevêque métropolitain de Tours — sous des accusations de simonie et leur remplacement par des fidèles (par exemple : Gislard nommé évêque à Nantes, puis à Guérande et Courantgwen à Vannes).

En 850, Charles le Chauve lève une armée pour défendre l’intégrité de la Neustrie, mais l’affrontement n’a pas lieu et le roi se contente de renforcer les comtés de la Neustrie limitrophes de la Bretagne.

En 851, les garnisons laissées l’année précédente à Rennes et Nantes capitulent devant Nominoë, qui pousse ses dévastations profondément vers l’est (il ravage Le Mans). Voulant pousser à son avantage ses conquêtes nouvelles, Nominoë décide d’avancer sur Chartres, mais meurt subitement en montant à cheval, près de Vendôme. Erispoë, son fils, reprend le commandement de l’armée bretonne et poursuit l’offensive en compagnie de Lambert, un Franc dépossédé du comté de Nantes par Charles le Chauve.

Devant la menace, Charles conclut une entente d’aide réciproque avec ses frères, obtenant un contingent de Saxons de Louis le Germanique. L’ost est convoqué dans l’ouest du royaume à la fin de l’été.

Faute de données précises, les effectifs des deux camps doivent être estimés sous toutes réserves. Il faut se garder de répéter les évaluations fantaisistes d’autrefois, qui accordent jusqu’à 40 000 hommes à Charles, alors que Charlemagne lui-même n’en a sans doute jamais conduit autant au champ de bataille, à une époque où l’empire était encore entier.

On peut néanmoins supposer qu’après son échec cuisant à Ballon, Charles cherche à éviter de commettre deux fois la même erreur en se présentant avec trop peu d’hommes, même s’il sait les Bretons peu nombreux. Une mobilisation massive en Francie occidentale pourrait représenter de quatre à six mille hommes, 30 à 50 % du maximum théorique du royaume, car le roi doit alterner les régions convoquées à l’ost d’une année à l’autre pour éviter l’épuisement des ressources et des hommes. Sur ce nombre, il faut compter peut-être 10 % de cavaliers lourds, leurs écuyers, s’ils sont eux-mêmes montés, pouvant éventuellement former une cavalerie légère. Quant au contingent de mercenaires saxons, on peut se hasarder à lui accorder un nombre de 500 à 800 hommes, soit à peu près les effectifs d’une bande de guerre germanique (par analogie avec les bandes de guerre scandinaves).

Chez les Bretons, l’armée étant apparemment constituée d’une seule cavalerie légère, seuls les hommes d’un certain rang social, c’est-à-dire ayant les moyens de posséder un cheval, pouvaient y participer. Malgré tout, la proportion d’hommes possédant des chevaux pourrait être supérieure à ce qu’elle est en Francie à la même époque. En effet, l’élevage tient une place prépondérante dans les activités de production de la société celtique de l’époque, du moins de la classe libre, à en croire les relations contemporaines et l’analogie avec les autres nations celtiques du haut Moyen Âge. La culture des champs, peu valorisée, est l’affaire de la classe servile, exclue du privilège de porter les armes. La richesse et le pouvoir se calculent en têtes de bétail et en peaux.

Ainsi, la population de la Bretagne d’alors — moins de 150 000 âmes, sans compter la population romane acquise avec les comtés de Rennes et de Nantes — mène à une estimation de 500 à 800 cavaliers pour une région gallo-franque, où la petite noblesse, qui a le quasi-monopole du cheval, représente 2 ou 3 % de la population. On peut supposer la proportion supérieure chez les Bretons. Un seul point de repère historiographique : en 873, Charles invite Salomon, successeur d’Érispoë, à venir faire conjointement le siège d’Angers où se sont retranchés des Vikings ; selon les sources de l’époque, le roi breton s’y rend avec 1 000 hommes.

Le premier jour, le roi dispose ses troupes sur deux lignes : les Francs derrière, les mercenaires saxons devant pour briser la charge de la cavalerie bretonne, dont il connaît la mobilité et la ténacité. Selon le récit de Réginon de Prüm, aux premiers instants de l’engagement, sous les javelots bretons, les Saxons se replient derrière la ligne franque. Les Francs sont pris au dépourvu par la tactique de l’ennemi. Au lieu d’engager le corps à corps, les Bretons harcèlent à distance l’armée lourde des Francs, un peu à la façon des peuples nomades d’Asie centrale, l’arc et la flèche étant remplacés par le javelot. Ils alternent charges furieuses, débandades soudaines et feintes incitant les Francs à la poursuite, les Bretons sachant manier le javelot aussi bien devant que derrière eux. Dès que quelques Francs se détachent d’une colonne, les Bretons se regroupent pour les encercler et les massacrer.

Après deux jours de combat, les pertes en hommes et montures sont catastrophiques chez les Francs, minimes chez les Bretons. Pris de frayeur, le roi s’enfuit à la faveur de la nuit en abandonnant tout son vestiaire. Lorsque sa disparition est remarquée au lever du jour, la panique s’empare des soldats qui ne songent plus qu’à sauver leur vie. Le troisième jour la débandade des Francs est totale et les Bretons ne tardent pas à s’en apercevoir et fondent sur le camp à grand cri, s’emparant des trésors et des armes, massacrant autant de fuyards qu’ils peuvent. D’importants dignitaires comme le comte Vivien de Tours et le comte palatin Hilmerad sont tués.

À l’issue de cette bataille, les relations entre Francs et Bretons sont redéfinies. Charles le Chauve accepte de rencontrer Érispoé à Angers ville située aux limites de l’avancée bretonne.

Selon les Annales de Saint-Bertin : « Erispoé, fils de Nominoé, venant à Charles, dans la Cité d’Angers se commanda à lui (= se soumet) et reçut en don aussi bien les symboles de la royauté que les ressorts de son père, étant ajoutés le Rennais, le Nantais et le Retz. »

Par cet accord d’Angers, Charles le Chauve reconnaissait Erispoë pour roi de Bretagne et s’engageait à ne plus jamais contester que les pays de Rennes, Nantes et de Retz sont terre bretonne. En contrepartie, Erispoë se contenta de rendre son siège épiscopal à l’évêque Actard. L’accord d’Angers délimite les frontières du futur duché de Bretagne et de la Bretagne. Il marque aussi un tournant dans les relations entre la Francie occidentale et la Bretagne : les Vikings attaquant la Neustrie et la Bretagne, une paix intérieure, faute d’une alliance solide et volontaire, est nécessaire pour contrer ces incursions (à partir de 799) de plus en plus pressantes.

La paix d’Angers vole en éclats quelques années plus tard sous Salomon de Bretagne qui repart en guerre en 863 contre Charles le Chauve. Salomon pousse ses troupes jusqu’à Orléans et par le traité d’Entrammes, il acquiert en échange de la paix le territoire d’ Entre deux rivières, c’est-à-dire entre Sarthe et Mayenne. En 868, le traité de Compiègne lui concède le Cotentin, l’Avranchin ainsi que les îles Anglo-Normandes. La Bretagne atteint alors son extension géographique maximale. Mais le royaume de Bretagne est déstabilisé par la mort d’Alain le Grand, et la Bretagne perd à nouveau son unité. En effet, sans successeur dynastique, Gourmaëlon, le comte de Cornouaille, recueille le pouvoir mais ne parvient pas à imposer son autorité et le royaume s’émiette entre les divers comtes et Mac’htierns, plus ou moins rivaux les uns des autres. Les incursions des Vikings en 908, puis le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911, par lequel Charles le Simple concède la Bretagne aux Normands de la Loire (alors qu’il n’avait aucune souveraineté sur celle-ci), ce qui les encourage et on assiste alors à une invasion générale : toute la Bretagne est submergée, ravagée et une partie des habitants vendus ou expulsés.

Ainsi, la Bretagne perd ses dernières conquêtes sur le Cotentin, l’Avranchin et les îles Anglo-Normandes que Guillaume Longue-Epée enlève aux Bretons en 933, alors que le Maine et l’Anjou sont pris par les Francs. Reconstituée par le duc Alain II de Bretagne et ses suivants, mais affaiblie, la Bretagne reprend à peu près les limites du traité d’Angers, limites qui ne seront plus modifiées.

22 août 1138 : bataille de l’Étendard, pendant l’Anarchie anglaise.

Elle opposa l’armée de David 1er d’Écosse à celles du roi Étienne d’Angleterre commandées par l’archevêque Thurstan d’York et Walter Espec, lord de Helmsley.

Robert de Bruce, lord d’Annadale, l’un des chefs, dut briser son vœu de fidélité au roi écossais.

La bataille se conclut par une défaite des Écossais qui mit fin à leur volonté de conquête du comté de Northumbrie, et aboutit au traité de Durham en 1139 qui pacifia la frontière anglo-écossaise.

Le nom de cette bataille vient des bannières de Saint-Pierre de York, de Saint-Jean de Beverley et de Saint-Wilfrid de Ripon qu’arboraient les Anglais durant celle-ci.

22 août 1371 : bataille de Baesweiler.

La bataille de Baesweiler vit s’affronter les troupes du duché de Brabant et du duché de Luxembourg à celles du duché de Juliers. Les troupes brabançonnes et luxembourgeoises furent défaites et le duc Venceslas 1er fut fait prisonnier.

***

À l’époque de la bataille, la Guerre de Cent Ans ravageait une grande partie de l’Europe. Aussi, d’importantes bandes de mercenaires parcouraient la région entre le Rhin et la Meuse, rendant le pays peu sûr. En 1367 et en 1369 déjà, des attaques contre des intérêts commerciaux du Brabant sur le territoire du duc de Juliers avaient failli provoquer une guerre. En 1371, après que des mercenaires français eurent attaqué et dépouillé des marchands brabançons dans le duché de Juliers, le duc Guillaume de Juliers non seulement refusa de payer des indemnités de réparation à Venceslas 1er de Luxembourg, duc de Brabant, mari de la duchesse de Brabant, mais en plus il refusa aussi de punir ces mercenaires coupables des méfaits, les protégea et prit même à son service certains d’entre eux.

Venceslas leva donc une armée et marcha sur le duché de Juliers. C’était sans compter sur l’appel de Guillaume de Juliers (qui avait épousé en 1362 Marie de Gueldre), à son beau-frère Édouard, duc de Gueldre.

Le 20 août, Wenceslas conduisit son armée de la ville frontalière de Maastricht vers la capitale ennemie de Juliers. L’armée brabançonne s’avança lentement, brûlant et pillant les campagnes sur son passage. Elle campa le soir du 21 août près de la ville de Baesweiler, au nord d’Aix-la-Chapelle. Le 22 août, l’armée de Wenceslas fut mise en présence des forces armées du duc de Juliers, pourtant inférieures en nombre. Deux versions différentes relatent le déroulement des événements. Dans l’une, l’armée de Juliers attaqua au matin alors que les forces du duc de Brabant assistaient à la Sainte Messe. Dans l’autre version, l’armée de Brabant allait emporter la bataille, jusqu’à l’arrivée des troupes du duc de Gueldre, peut-être postées en embuscade. La bataille se termina par la capture du duc de Brabant et de Guillaume, margrave de Namur, et la mort du duc de Gueldre. Guy 1er de Luxembourg, comte de Ligny, fut également tué au combat.

La bataille est retracée dans les Brabantsche Yeesten (les Gestes de Brabant), aux chapitres LII à LIV, une chronique rimée écrite par Jan van Boendale, secrétaire de la ville d’Anvers et mort semble-t-il en 1351, soit bien avant la bataille, chronique qui fut continuée un siècle plus tard par un auteur inconnu. Cette chronique mentionne, comme victimes les plus notables de cette mémorable bataille, le duc Édouard I de Gueldre, Gérard Rolibuc (Gerit Rollebuyc), Henri de Cuyck, Jan de Releghem ou Redelghem qui était l’amman de Bruxelles et Guy de Luxembourg-Ligny. Wenceslas lui-même fut capturé et ne fut libéré qu’après onze mois de détention, grâce à l’intervention de son frère Charles, empereur du Saint-Empire, qui fit pression sur le duc de Juliers et contre paiement d’une importante rançon.

Cette désastreuse bataille pour les armées brabançonnes présente un intérêt historique marqué. En effet, dans les années qui suivirent la bataille, le duc Venceslas paya à ses compagnons d’armes — ou à leurs héritiers pour ceux qui moururent au combat —, d’importantes indemnités de dédommagement. Des documents et des quittances ont été conservés et permettent de dresser un tableau assez précis de forces qui composaient l’armée brabançonne, avec ses éléments luxembourgeois, brabançons, limbourgeois, anversois, mais aussi ses auxiliaires flamands, namurois, liégeois outre les troupes étrangères venues de France ou de principautés germaniques. C’est le mérite de Jean-Théodore de Raadt d’avoir publié ces archives dans les Annales de la Société royale d’archéologie de Bruxelles ainsi qu’il le dit dans les premières pages de son étude. Tous ces documents présentent également un grand intérêt pour la prosopographie des Lignages de Bruxelles ou de la chevalerie brabançonne de l’époque.

22 août 1485 : bataille de Bosworth.

La bataille de Bosworth, ou bataille de Bosworth Field, est l’avant-dernier affrontement de la guerre des Deux-Roses, guerre civile anglaise qui oppose les maisons de Lancastre et d’York durant la seconde moitié du XVe siècle. Cette bataille a lieu le et voit la victoire du parti Lancastre, dont le chef, Henri Tudor, devient par la suite le premier roi de la maison Tudor. Son adversaire Richard III, dernier roi de la maison d’York, est tué durant l’affrontement. Les historiens considèrent la bataille de Bosworth comme marquant la fin de la dynastie Plantagenêt, ce qui en fait un moment-clef de l’histoire de l’Angleterre.

Richard III s’empare du trône au détriment de son neveu Édouard V, âgé de 12 ans, en juin 1483. Le garçon et son frère cadet disparaissent peu après, suscitant l’inquiétude de beaucoup, et les rumeurs voulant que Richard soit impliqué dans la mort de sa femme Anne Neville en mars 1485 lui aliènent encore des soutiens. De l’autre côté de la Manche, Henri Tudor, descendant d’une maison de Lancastre sur le déclin, profite des difficultés de Richard pour proclamer ses droits sur la couronne. Sa première tentative d’envahir l’Angleterre, en octobre 1483, est contrecarrée par une tempête, et il doit attendre le 1er pour débarquer à Dale, au sud-ouest du pays de Galles, sans rencontrer de résistance. Il marche vers Londres, rassemblant des appuis en chemin. Richard se presse de rassembler ses forces et coupe la route de l’armée d’Henri au sud de la ville de Market Bosworth, dans le Leicestershire. Le baron Thomas Stanley et son frère cadet William conduisent également une armée sur le champ de bataille, mais restent en retrait pour être sûrs de rallier le vainqueur.

Richard divise son armée, supérieure en nombre à celle d’Henri, en trois groupes : l’un est placé sous le commandement du duc de Norfolk, et un autre sous celui du comte de Northumberland. De son côté, Henri préserve l’unité de son armée et en confie le commandement au comte d’Oxford, un soldat expérimenté. L’avant-garde de Richard, conduite par le duc de Norfolk, affronte les hommes du comte d’Oxford, et une partie fuit le champ de bataille. Le comte de Northumberland ne réagit pas lorsqu’il se voit demander de venir au secours de son roi, aussi Richard décide-t-il de jouer le tout pour le tout en lançant une charge visant à tuer Henri et à mettre un terme au combat. Voyant les chevaliers du roi séparés de son armée, les Stanley interviennent : William conduit ses hommes au soutien d’Henri, et Richard est encerclé et tué. Une fois les combats terminés, Henri est couronné au sommet de Crown Hill.

Henri engage des chroniqueurs pour qu’ils éclairent son règne sous un jour favorable, et ils représentent la bataille de Bosworth Field et l’avènement de la dynastie Tudor comme le début d’une nouvelle ère. Jusqu’au XVIIIe siècle, la bataille est dépeinte comme une victoire du bien sur le mal, et elle constitue le paroxysme de la pièce de William Shakespeare Richard III. L’emplacement exact du champ de bataille est sujet à controverse, du fait de l’absence de preuves concluantes. Le Bosworth Battlefield Heritage Centre a été construit en 1974 sur un site par la suite contesté par plusieurs historiens. En octobre 2009, après avoir procédé à des analyses géologiques et archéologiques dans la région, une équipe de recherche propose un emplacement situé à trois kilomètres au sud-ouest d’Ambion Hill.

22 août 1531 : bataille d’Obertyn.

La bataille d’Obertyn () opposa le prince de Moldavie Pierre Rareș (Petru) et le roi de Pologne Zygmunt Stary, dans la ville d’Obertyn, au nord du Dniestr, aujourd’hui en Ukraine. Les Polonais furent victorieux, et la Pocoutie fut reprise aux Moldaves.

Depuis 1359, les princes de Moldavie détenaient la Pocoutie en fief personnel et, cette région appartenant au royaume de Pologne, ils étaient de ce fait vassaux du roi de Pologne (tout comme les rois d’Angleterre étaient vassaux du roi de France pour leurs fiefs d’Aquitaine et autres). En 1490, un conflit éclate à ce sujet entre le prince de Moldavie Étienne III le Grand, père de Pierre Rareș, qui conteste la suzeraineté polonaise. Étienne le Grand tente de faire reconnaître sa pleine souveraineté sur ce territoire avec le concours du roi de Hongrie. Après sa mort, le pays est repris par les Polonais, le prince moldave Bogdan III l’Aveugle reconnaissant le fait en 1510. En décembre 1529 Pierre IV Rareș réoccupe la Pocoutie. La Moldavie est officiellement vassale de la Sublime Porte, le roi Zygmunt envoie une lettre au sultan Soliman le Magnifique pour lui demander d’arrêter le conflit. Le sultan répond que les Polonais ont le droit de se battre pour la Pocoutie, mais ne sont pas autorisés à entrer sur le sol moldave, ce qui serait une déclaration de guerre contre les Ottomans. Cette restriction désavantage les Polonais, car les troupes moldaves, plus mobiles, peuvent se réfugier sur leur propre territoire sans que leurs adversaires puissent les y poursuivre.

Les Polonais engagent l’hetman Jan Tarnowski pour conduire l’armée, puisque le Parlement polonais a voté la levée de fonds sur les serfs pour recruter des mercenaires. On donne à Tarnowski 4 800 cavaliers, 1 200 soldats à pied, et 12 canons. Il choisit la ville d’Obertyn, au nord du Dniestr, comme théâtre des opérations.

Entre le 3 et le 5 juin, Tarnowski envoie 1 000 cavaliers pour harceler les Moldaves de la région, puis ils rentrent rapidement dans Obertyn. Il place alors 100 soldats à pied pour défendre la ville de Gvozdzots, située à quelques kilomètres au sud d’Obertyn. Entre le 6 juin et le 18 juillet, Rareș répond en envoyant 6 000 cavaliers contre Gvozdzots et commence le siège de la ville. L’armée principale polonaise se déplace alors d’Obertyn à Gvozdzots et engage le combat avec les Moldaves, qu’ils mettent en fuite. Du 18 juillet au 21, les Moldaves reviennent avec 20 000 cavaliers, 50 canons et quelques soldats à pied contre l’armée polonais forte de 6 000 hommes. Tarnowski laisse quelques soldats dans Gvodzots et amorce une retraite vers un endroit défensif dans la forêt au nord d’Obertyn, qu’il a fortifié avec son armée dans des chariots Tabor. L’artillerie est placé aux trois coins du camp et une partie de l’infanterie est placée dans les chariots. Le reste de ses forces, avec la cavalerie est déployée au milieu du campement.

Le 22 juillet, les Moldaves commencent l’offensive en envoyant la cavalerie légère attaquer les chariots dans la forêt, mais ils sont repoussés par l’infanterie polonaise. Les canons moldaves tirent sur les chariots, mais sans succès. Par contre, ils sont très endommagés par l’artillerie polonaise. Un tiers de la cavalerie polonaise lance des attaques victorieuses contre l’aile gauche moldave, et force Rareș à soutenir son flanc. Ce dernier laisse quelques soldats pour défendre son flanc droit et pour sécuriser la route vers Obertyn, au cas où il aurait besoin de faire retraite. Le reste de la cavalerie polonaise attaque l’aile droite moldave, mais subit les coups de l’artillerie. Une dernière attaque polonaise met l’armée moldave en déroute. Les Moldaves ont perdu près de 7 000 cavaliers, et ils ont 1 000 prisonniers, plus tous les canons, alors que les Polonais n’ont perdu que 256 hommes.

22 août 1642 : début de la première guerre civile anglaise.

La Première guerre civile anglaise (1642–1646) est le premier épisode de la Première révolution anglaise. Il s’agit d’une série de conflits entre les forces des parlementaires et des royalistes.

La Première guerre civile anglaise (1642–1646) est le premier épisode de la Première révolution anglaise. Il s’agit d’une série de conflits entre les forces des parlementaires et des royalistes.

On utilise conventionnellement le nom de guerre civile anglaise (1642-1651) pour se référer collectivement à la guerre civile en Angleterre et à la guerre civile écossaise, qui commence avec le soulèvement contre le roi Charles 1er à Nottingham le , et se termine le à la bataille de Worcester. Il y avait une certaine résistance royaliste organisée et continue en Écosse, qui a duré jusqu’à la capitulation du château de Dunnottar devant les troupes du Parlement en , mais cette résistance n’est pas habituellement incluse dans le cadre de la guerre civile anglaise. La guerre civile anglaise peut être divisée en trois parties : la Première guerre civile anglaise (1642–1646), la Deuxième guerre civile anglaise (1648–1649), et la Troisième guerre civile anglaise (1649–1651).

La guerre civile a opposé pour l’essentiel les Cavaliers, soutenant le roi Charles 1er, aux Têtes rondes, dirigées par Oliver Cromwell et partisans du Parlement. Toutefois, comme dans de nombreuses guerres civiles, les loyautés se déplacèrent pour des raisons diverses, et les deux partis ont sensiblement changé au cours des conflits. Pendant la plupart de ce temps, les guerres confédérées irlandaises, une autre guerre civile, se sont poursuivies en Irlande, en commençant par la rébellion irlandaise de 1641 et se terminant avec la conquête de l’Irlande par Cromwell. Ces incidents n’avaient peu ou pas de connexion directe avec celles de la guerre civile anglaise, mais les guerres étaient inextricablement mélangées, et faisait partie d’une série liée de conflits et de guerres civiles entre 1639 et 1652 dans les royaumes d’Angleterre, d’Écosse et en Irlande, qui avaient le même monarque, mais étaient des pays distincts dans l’organisation politique. Ces conflits sont également connus comme les guerres des Trois Royaumes par certains historiens récents, dans le but d’avoir une vision d’ensemble, plutôt que de traiter des parties d’autres conflits comme toile de fond de la guerre civile anglaise.

22 aout 1647 : naissance de Denis Papin.

Denis Papin, né à Chitenay le et mort à Londres le , est un physicien, mathématicien et inventeur français, connu notamment pour ses travaux sur la machine à vapeur. Il travailla également sur l’invention d’un « sous-marin » à usage militaire : « URINATOR ».

***

Entre septembre 1690 et mai 1692, Papin obtient le soutien du Landgrave pour travailler à continuer les expériences de barque plongeante du Hollandais Drebbel à Londres. Deux modèles de sous-marin sont construits. Leur but n’était pas de naviguer 400 m sous l’eau, mais seulement de rester masqués des navires ennemis, en étant capable de rester sous la surface.

Le premier modèle de Papin est un cube de bois et de fer étanche très renforcé et lesté, à l’intérieur comme à l’extérieur. Une pompe à air montée sur poulie, permet de le pressuriser. Le savant n’avance pas au hasard dans ce domaine : à l’Académie des sciences vers 1673, Papin a mesuré la résistance de différents animaux au vide et à l’air comprimé (voir Nouvelles expériences sur le vide, avec la description des machines qui servent à le faire, 1674).

Contrairement à la barque de Drebbel, la respiration prolongée de l’équipage ne repose pas sur un prétendu procédé alchimique. L’air est pris à la surface par un tuyau de cuir. Une fois le bateau sous air comprimé, explique Papin, on peut ouvrir les trous situés au fond, pour y passer des rames, et aussi puiser l’eau qui constitue le complément de lest, permettant à l’appareil de plonger. Ce premier bateau plongeant est équipé d’un baromètre, qui mesure la pression de l’air à l’intérieur, laquelle équivaut à celle de l’eau, puisque les deux sont mis en communication, ce qui permet d’estimer la profondeur. Après un essai de pressurisation à terre, où tout semble fonctionner comme prévu, la démonstration devant la cour tourne à la catastrophe : lors de la mise à l’eau, le sous-marin est si lourd que la flèche de la grue se rompt et endommage irrémédiablement l’engin. Papin humilié, disparaît pendant quelques jours.

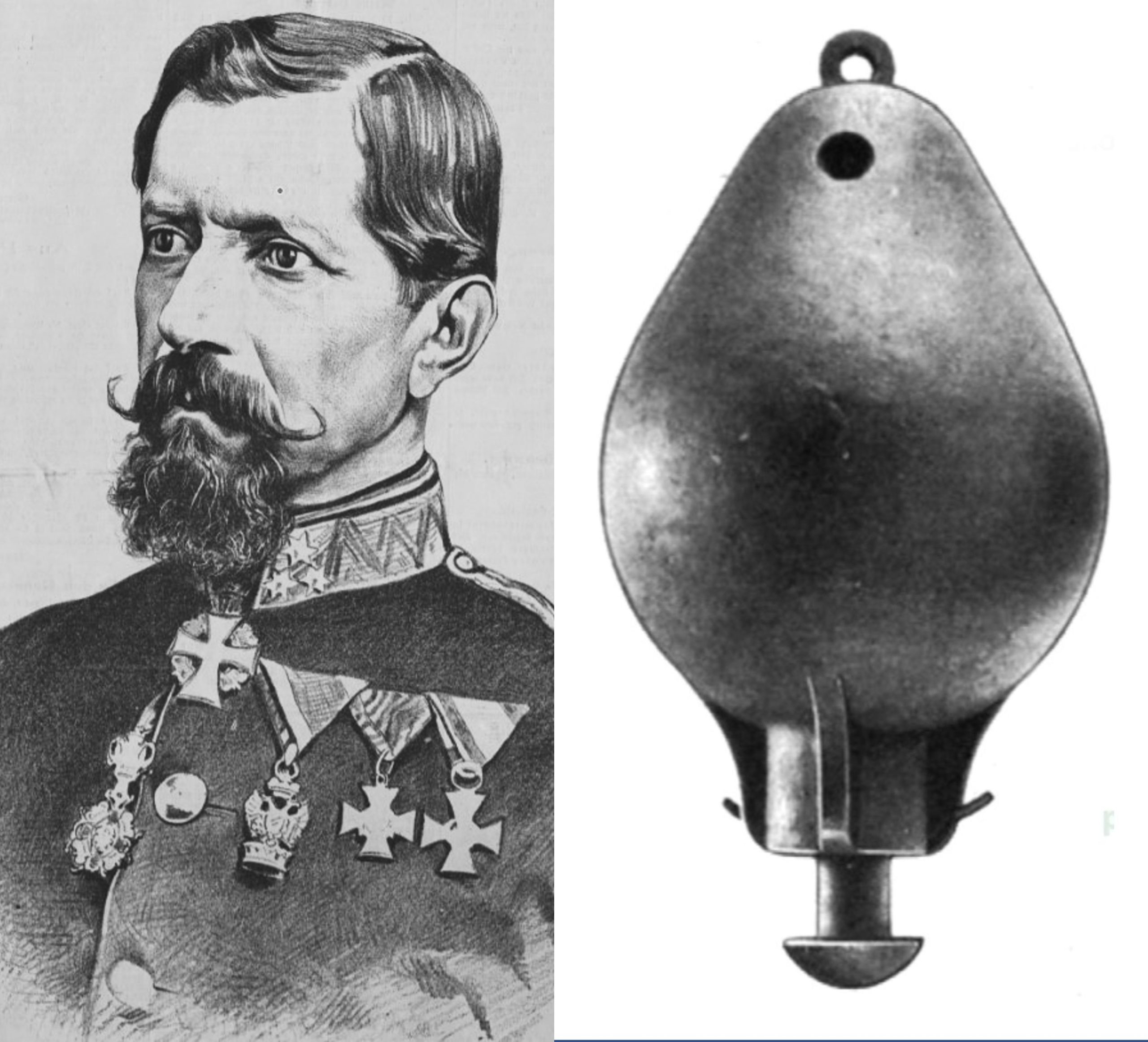

Moins d’un an plus tard, il termine la construction du second modèle, auquel il a apporté plusieurs améliorations. La description d’« Urinator » paraît dans les « Actes des érudits de Leipzig », puis plus tard, en 1695, dans le Recueil de diverses pièces de Denis Papin. C’est un tonneau ovale, qui résiste naturellement par sa forme à la pression extérieure de l’eau, lorsqu’il est immergé. Une pompe à air centrifuge, reliée à deux tuyaux de cuir maintenus à la surface par une vessie flottante, rafraîchit l’air à l’intérieur de l’habitacle, tandis que le baromètre mesure cette fois la pression à l’extérieur. Un dénommé Haes, correspondant ou espion de Leibniz, fit paraît-il un compte rendu circonstancié de l’essai du submersible, un jour de mai 1692. Papin, accompagné d’un acolyte courageux, fit plonger le bateau, puis il le fit évoluer sous les eaux de la Lahn.

22 août 1711 : naufrage de l’expédition Walker contre la ville de Québec.

L’expédition Walker est une tentative britannique, menée par l’amiral Hovenden Walker, d’attaquer la ville de Québec en 1711 lors de la Deuxième Guerre intercoloniale et dans le contexte de la guerre de Succession d’Espagne. Son échec est dû à une catastrophe maritime sur le fleuve Saint-Laurent le lorsque sept navires de transport et un de vivres se sont échoués près de l’île aux Œufs. Quelque 850 soldats se sont noyés dans cette catastrophe, qui était à l’époque l’une des pires catastrophes navales de l’histoire britannique.

En 1710, à la fin de la guerre de Succession d’Espagne, un groupe comprenant des militaires britanniques et des colons américains ont capturé le fort français de Port-Royal, sur la côte nord-ouest de l’Acadie. Francis Nicholson, le chef de cette expédition, a apporté la nouvelle de la victoire à Londres, où lui et Jeremiah Dummer, un représentant de la province de la baie du Massachusetts ont réclamé une expédition vers le cœur de la Nouvelle-France, Québec.

Le gouvernement britannique était cependant en pleine crise et en août 1710, le gouvernement de Sidney Godolphin choit. La reine Anne le remplaça par Robert Harley, un opposant du duc de Marlborough, qui était aussi tombé en défaveur. Harley voulait changer la stratégie militaire britannique en se concentrant sur la force de la marine, au désavantage de l’armée terrestre. Il voulait aussi réduire l’influence encore existante du duc de Marlborough par une victoire militaire de sa propre initiative. C’est avec cet objectif qu’il planifia une expédition par la mer et par la terre dans le but de capturer Québec ; il tomba cependant malade et le gros de la planification a été fait par son secrétaire d’État, Henri St. John.

Le plan a suivi une proposition faite par Samuel Vetch en 1708, pour une expédition prévue pour 1709, dont la force principale était constituée d’une expédition navale transportant à la fois l’armée régulière et la milice provinciale. On confia le commandement de l’expédition au Contre-amiral de l’escadre blanche Hovenden Walker qui bénéficiait de l’appui du brigadier John Hill pour la force terrestre.

22 août 1777 : fin du siège de Fort Stanwix (guerre d’indépendance des États-Unis).

Le siège de Fort Stanwix (également connu à cette époque sous le nom de Fort Schuyler) débute le et se termine le . Fort Stanwix, dans la vallée de la Rivière Mohawk, était alors le principal poste de défense de l’Armée continentale contre les forces britanniques et amérindiennes alignées contre elle dans la guerre d’indépendance des États-Unis. Le fort était occupé par des troupes de l’Armée continentale venant de l’État de New York et du Massachusetts, sous le commandement du colonel Peter Gansevoort. La force assiégeante était composée de réguliers britanniques, de loyalistes américains, de soldats hessois de Hesse-Hanau et d’Amérindiens, sous le commandement du brigadier-général britannique Barry St. Leger et du chef iroquois Joseph Brant. L’expédition de St. Leger était une diversion en appui à la campagne du général John Burgoyne visant à prendre le contrôle de la vallée de l’Hudson.

Une tentative de secours est déjouée au début du siège lorsqu’une force de miliciens de New York menée par Nicholas Herkimer est stoppée dans la bataille d’Oriskany du par un détachement des forces de St. Leger. Bien que cette bataille n’implique pas la garnison du fort, certains de ses occupants font une sortie et pillent les campements presque déserts des Amérindiens et des loyalistes, ce qui a porté un coup au moral à la force de soutien amérindienne de St. Leger. Le siège est finalement rompu lorsque des renforts américains sous le commandement de Benedict Arnold approchent, et Arnold use de la ruse avec l’assistance d’un proche parent d’Herkimer, Hon Yost Schuyler, pour persuader les assiégeants qu’une force beaucoup plus importante est en train d’arriver. Cette désinformation, combinée avec la perte de combattants amérindiens peu intéressés par la guerre de siège et contrariés par la perte de leurs effets personnels, conduit St. Leger à abandonner ses efforts et à se retirer.

L’échec de St. Leger à avancer jusqu’à Albany contribue à la reddition de Burgoyne à la suite des batailles de Saratoga en . Bien qu’il atteigne Fort Ticonderoga à la fin du mois de septembre, l’arrivée de St. Leger en ce lieu est trop tardive pour être d’une aide quelconque à Burgoyne.

22 août 1798 : débarquement français en Irlande (Kilcummin).

Après l’échec du débarquement de la baie de Bantry en 1796, l’Irlandais Theobald Wolfe Tone prend contact avec le gouvernement du Directoire et finit par convaincre les ministres d’organiser une deuxième expédition en Irlande.

Le , une petite escadre de 1 032 hommes formée des frégates Franchise, Médée et Concorde, sous le commandement de André Daniel Savary réussit à quitter Rochefort (Charente-Maritime), et à déjouer la surveillance britannique.

Le , environ 1 000 soldats français commandés par le général Humbert débarquent dans le nord-ouest de l’Irlande, à Kilcummin dans le comté de Mayo. Seulement 200 anglais défendent la ville voisine de Killala lors du combat qui est rapidement remporté par les soldats des grenadiers français commandés par l’adjudant général Jean Sarrazin. Rejoints par des rebelles irlandais, ils infligent une défaite aux Anglais pourtant supérieurs en nombre à la bataille de Castlebar (dite « courses de Castlebar » pour commémorer la vitesse de la retraite des Anglais).

Ils installent une république éphémère, la république de Connaught, avant d’être finalement battus à la bataille de Ballinamuck, dans le comté de Longford, le . Les troupes françaises qui s’étaient rendues sont rapatriées en France en l’échange de prisonniers de guerre anglais, les rebelles irlandais prisonniers sont quant à eux massacrés sur le champ de bataille.

Le , une force française de 3 000 hommes, incluant Theobald Wolfe Tone tente de débarquer dans le comté de Donegal près de Lough Swilly. Ils sont interceptés par une escadre britannique et finalement se rendent après une bataille de trois heures sans avoir touché terre.

En Irlande, l’année 1798 est appelée « l’année des Français » en raison de cet engagement français.

Theobald Wolfe Tone est reconnu, arrêté et, le 10 novembre, condamné à mort par pendaison. Par égard pour l’uniforme français qu’il porte, il demande à être fusillé, ce qui lui est refusé. Il décide alors de se trancher la gorge, mais son agonie durera une semaine.

« It was near the end of August in the year 98

When Killala saw the Frenchmen under Humber at the gate

It was only four days amid laughter near and far

When the panic stricken British ran the Castlebar races. »

« C’est à la fin du mois d’août, en 98,

Qu’Humbert et les Français arrivèrent aux portes de Killala

Et moins de quatre jours après, parmi les rires,

les Anglais terrifiés coururent la Course de Castlebar ».

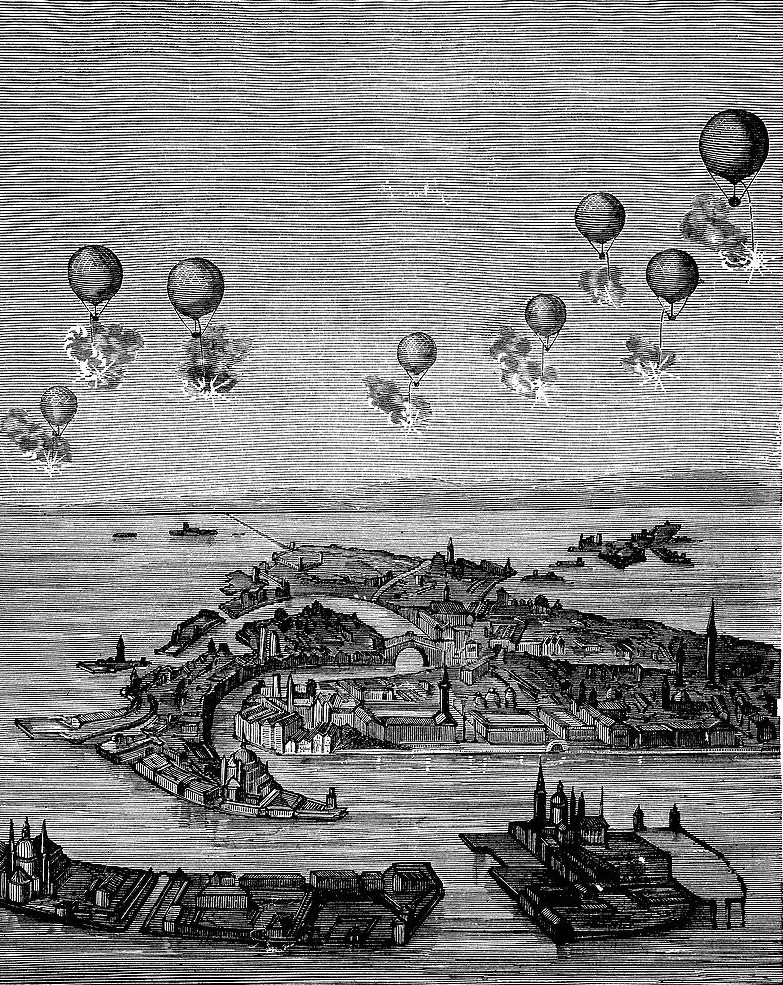

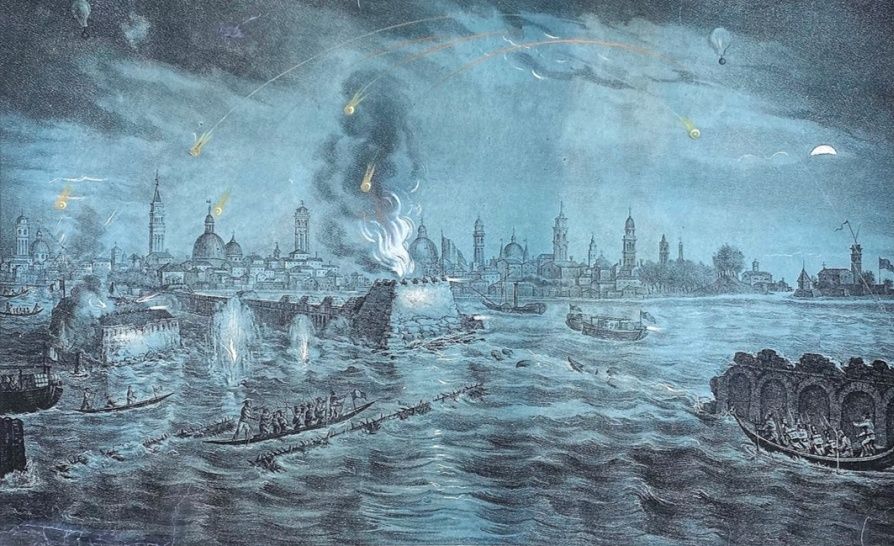

22 août 1849 : premiers bombardements aériens (sur Venise)… à partir de ballons sans pilotes.

En 1848, les Vénitiens se révoltèrent contre l’Empire autrichien et déclarèrent Venise et ses territoires environnants République de Saint-Marc. Les Autrichiens reprirent rapidement la majeure partie de la nouvelle République et assiégèrent Venise, entraînant de terribles privations parmi les citoyens.

Cependant, le commandant autrichien, le maréchal von Radetsky, ne pouvait pas rapprocher suffisamment son artillerie de siège de la ville en raison de ses redoutables défenses côtières et des lagunes environnantes.

Puis un lieutenant d’artillerie nommé Franz von Uchatius propose d’utiliser des montgolfières pour transporter des explosifs au-dessus de Venise. Lancés lorsque le vent soufflait dans la bonne direction, ils transportaient chacun une bombe pesant environ 30 livres, avec une mèche à retardement qui libérait la bombe puis explosait à l’impact. La direction du vent et le temps nécessaire pour viser ont été déterminés à l’aide de ballons d’essai plus petits. Ces ballons pourraient être les premiers « véhicules aériens sans pilote » (UCAV).

Puis un lieutenant d’artillerie nommé Franz von Uchatius propose d’utiliser des montgolfières pour transporter des explosifs au-dessus de Venise. Lancés lorsque le vent soufflait dans la bonne direction, ils transportaient chacun une bombe pesant environ 30 livres, avec une mèche à retardement qui libérait la bombe puis explosait à l’impact. La direction du vent et le temps nécessaire pour viser ont été déterminés à l’aide de ballons d’essai plus petits. Ces ballons pourraient être les premiers « véhicules aériens sans pilote » (UCAV).

Venise étant sur la côte, avec des vents venant fréquemment de la mer, un certain nombre de ballons ont été lancés d’un navire : le bateau à aubes SMS Vulcano (lancé en 1843) transformé pour l’occasion en « porte-ballons », précurseur des porte-avions.

La première attaque eut lieu le 12 juillet 1849 mais le vent ayant tourné, aucune bombe n’est tombée sur Venise.

Les Autrichiens lancèrent donc une deuxième attaque, plus importante, le 22 août 1849. Cette fois-ci, les bombes causèrent des dégâts dans la ville, qui s’est rendue deux jours plus tard. Mais cette reddition était certainement plus la conséquence de l’épidémie de choléra qui ravageait la ville.

22 août 1864 : signature de la première convention de Genève.

Après le succès de la Conférence de Genève de 1863, le Conseil fédéral suisse, à la demande du Comité de Genève, invita les gouvernements d’Europe et plusieurs Etats américains à prendre part à une Conférence internationale qui avait pour but d’adopter une convention pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. La Conférence eut lieu à Genève, du 8 au 22 août 1864, où seize Etats envoyèrent leurs plénipotentiaires. Le projet de convention soumis à la Conférence, et élaboré par le Comité de Genève, fut adopté sans modifications majeures. Les principes les plus importants de cette Convention, qui furent maintenus dans les textes révisés des Conventions de Genève adoptés par la suite, sont les suivants :

Après le succès de la Conférence de Genève de 1863, le Conseil fédéral suisse, à la demande du Comité de Genève, invita les gouvernements d’Europe et plusieurs Etats américains à prendre part à une Conférence internationale qui avait pour but d’adopter une convention pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. La Conférence eut lieu à Genève, du 8 au 22 août 1864, où seize Etats envoyèrent leurs plénipotentiaires. Le projet de convention soumis à la Conférence, et élaboré par le Comité de Genève, fut adopté sans modifications majeures. Les principes les plus importants de cette Convention, qui furent maintenus dans les textes révisés des Conventions de Genève adoptés par la suite, sont les suivants :

- l’obligation de soigner les blessés sans distinction de nationalité ;

- la neutralité (l’inviolabilité) du personnel sanitaire et des établissements sanitaires ;

- le signe distinctif de la croix rouge sur fond blanc.

Une deuxième Conférence diplomatique fut convoquée à Genève en octobre 1868 pour éclaircir quelques dispositions de la Convention de 1864 et pour adapter les principes de cette Convention à la guerre maritime. Ces articles additionnels, qui furent adoptés le 20 octobre 1868, n’ont jamais été ratifiés et ne sont donc pas entrés en vigueur.

La Convention de Genève de 1864 a été successivement remplacée par les Conventions de Genève sur le même sujet qui furent conclues en 1906, 1929 et finalement en 1949. Il est utile de rappeler que la Convention de 1864 n’a cessé d’avoir effet qu’en 1966, c’est-à-dire au moment où le dernier Etat partie à cette Convention (la République de Corée) adhéra aux Conventions de Genève de 1949.

Source : CICR

22 août 1914 : bataille de Rossignol.

La bataille de Rossignol, fait partie d’un ensemble beaucoup plus important connu sous le nom de « surprise de Neufchâteau », une des composantes de la bataille des Frontières. Elle a lieu autour du village de Rossignol, en Gaume (l’extrémité sud-est de la Belgique). Il s’agit d’une bataille de rencontre entre des unités françaises et allemandes, se concluant par une victoire allemande et par la quasi destruction d’une des divisions du 1er corps colonial français.

***

Au matin du , les avant-gardes françaises, après avoir franchi la Semois, remontent en colonne la route au nord de Rossignol et s’engagent dans la forêt de Chiny. Vers 8 h du matin, elles tombent sur des éléments allemands (du 157e régiment d’infanterie) disposés en embuscade de part et d’autre de la route. Les fantassins de la 1re brigade de la 3e division d’infanterie coloniale française et les unités de la XIIe division d’infanterie allemande se déploient et s’affrontent alors dans la forêt. Mais côté français, seule cette brigade formant la tête de colonne peut être pleinement engagée, car la troisième brigade coloniale est bloquée plus au sud au pont de Breuvanne par l’artillerie de la XIe division d’infanterie allemande (qui a passé la rivière à Tintigny, plus à l’est).

Au matin du , les avant-gardes françaises, après avoir franchi la Semois, remontent en colonne la route au nord de Rossignol et s’engagent dans la forêt de Chiny. Vers 8 h du matin, elles tombent sur des éléments allemands (du 157e régiment d’infanterie) disposés en embuscade de part et d’autre de la route. Les fantassins de la 1re brigade de la 3e division d’infanterie coloniale française et les unités de la XIIe division d’infanterie allemande se déploient et s’affrontent alors dans la forêt. Mais côté français, seule cette brigade formant la tête de colonne peut être pleinement engagée, car la troisième brigade coloniale est bloquée plus au sud au pont de Breuvanne par l’artillerie de la XIe division d’infanterie allemande (qui a passé la rivière à Tintigny, plus à l’est).

Une partie de la division française se retrouve donc bloquée autour de Rossignol ; la 1re brigade est rejetée de la forêt vers 15 h et se replie autour du village et à l’intérieur de celui-ci. Le général de division, Raffenel, meurt pendant l’après-midi, remplacé par le général de brigade Charles Rondony. Une tentative de retraite des restes de la 1re brigade est dispersée par une grêle d’obus et de balles. Après un long pilonnage, l’infanterie allemande donne l’assaut au village de Rossignol en début de soirée : les soldats français survivants sont faits prisonniers, dont les deux généraux de brigade Charles Félix Eugène Montignault et Charles Rondony (tous deux blessés, le second meurt dans la nuit), tandis que les 36 canons de 75 mm du régiment d’artillerie divisionnaire sont pris par les troupes allemandes.

Les éléments de la 3e division d’infanterie coloniale qui ont réussi à s’échapper sont eux bloqués à Breuvanne, ainsi que quelques groupes dispersés qui ont traversé les lignes allemandes à la faveur de la nuit. Le drapeau du 1er régiment d’infanterie coloniale est démonté, la soie cachée sous la capote d’un sergent ; celui du 2e régiment est enterré à la lisière sud d’Orsinfaing (hameau à l’est de Rossignol).

Les éléments de la 3e division d’infanterie coloniale qui ont réussi à s’échapper sont eux bloqués à Breuvanne, ainsi que quelques groupes dispersés qui ont traversé les lignes allemandes à la faveur de la nuit. Le drapeau du 1er régiment d’infanterie coloniale est démonté, la soie cachée sous la capote d’un sergent ; celui du 2e régiment est enterré à la lisière sud d’Orsinfaing (hameau à l’est de Rossignol).

Les Allemands regroupent en soirée ainsi que le lendemain leurs 5 000 prisonniers à la sortie nord de Rossignol, en un lieu-dit dénommé depuis « Camp de la Misère », jusqu’à leur départ en captivité le . Les civils sont utilisés pour enterrer les cadavres des humains et des chevaux dans des fosses communes. Ces fosses furent regroupées en 1917 aux frais des communes dans trois cimetières, dont deux subsistent.

La retraite de la 4e armée française se poursuit le lendemain, avec, comme instruction de coordination, la consigne de rester au niveau des 3e et 5e armées pour éviter toute menace sur leur flanc. Le au matin, les restes de la 3e division coloniale française sont regroupés en France à Margut sous les ordres d’un colonel. La 1re brigade (1er et 2e régiments d’infanterie coloniale) ne compte plus à cette date que 400 hommes, sur les 6 800 avant le matin du 22. Le même jour, toute la 4e armée retraverse la Chiers. Cette retraite en bon ordre se poursuit jusqu’à la bataille de la Marne.

Le 26, 112 habitants de Rossignol, huit de Breuvanne et cinq de Saint-Vincent sont fusillés le long du chemin de fer, accusés par les Allemands d’avoir tiré sur leurs troupes.

22 août 1922 : mort assassiné du grand rebelle patriote irlandais Michael Collins.

Michael James Collins (en irlandais : Mícheál Ó Coileáin ; né le et mort le ) est un leader révolutionnaire républicain irlandais. Il a été ministre des Finances de la République irlandaise, leader de l’Irish Republican Brotherhood, Directeur des services secrets de l’IRA, membre de la délégation irlandaise durant les négociations du traité anglo-irlandais, président du Gouvernement provisoire et Commandant en chef de l’Armée nationale irlandaise. Il est plutôt reconnu en tant que chef militaire, mais il a aussi fait partie de plusieurs comités politiques.

Il meurt lors d’une embuscade dressée par les anti-traité, en , pendant la guerre civile irlandaise.

22 août 1934 : naissance du général américain Norman Schwarzkopf (guerre du Golfe 1990-1991).

Herbert Norman Schwarzkopf, né à Trenton (New Jersey) et mort le à Tampa (Floride), est un général quatre étoiles de l’US Army. Commandant de l’United States Central Command, il dirige, à ce titre, les forces de la coalition lors de la guerre du Golfe en 1991. Il affirme, par la suite, son opposition à la guerre d’Irak menée en 2003.

Herbert Norman Schwarzkopf, né à Trenton (New Jersey) et mort le à Tampa (Floride), est un général quatre étoiles de l’US Army. Commandant de l’United States Central Command, il dirige, à ce titre, les forces de la coalition lors de la guerre du Golfe en 1991. Il affirme, par la suite, son opposition à la guerre d’Irak menée en 2003.

Après l’invasion du Koweït le 2 août 1990 par les armées de Saddam Hussein, il organise du 6 août 1990 à janvier 1991 l’opération « Bouclier du désert » visant à protéger l’Arabie saoudite d’une attaque irakienne. Puis du 17 janvier 1991 au 28 février 1991, il prend la tête de l’opération Tempête du désert. La première phase de celle-ci consiste en une vaste offensive aérienne qui détruit l’ensemble des sites stratégiques irakiens. La seconde phase commence à partir du 24 février 1991, et prend la forme d’une offensive terrestre des forces de la coalition rassemblant 28 pays et 605 000 hommes dont une moitié d’Américains. Elle aboutit à la libération du Koweït. Le 28 février 1991, George Bush ordonne le cessez-le-feu après que l’Irak a annoncé qu’il accepte toutes les résolutions de l’ONU « sans condition ». Les pertes des alliés se chiffrent à quelques dizaines d’hommes, celles des Irakiens sont estimées à plus de 200 000 morts dont une moitié de civil.

En 2003, consultant de la chaîne NBC à l’occasion de la seconde guerre en Irak, il se montre critique en émettant des doutes sur l’existence des prétendues armes de destruction massive qui justifient la guerre ; il s’en prend à Donald Rumsfeld, directeur du Pentagone, lui reprochant dans le Washington Post de se réjouir de la guerre.

Admiratif de la Légion étrangère, il en était devenu membre honoraire.

22 août 1944 : mort au combat de Pierre le Goffic, compagnon de la Libération.

Pierre Le Goffic naît à Perros-Guirec dans les Côtes-du-Nord, en Bretagne, le . Il est le fils d’un agriculteur ou d’un marin.

Il s’engage dans la Marine nationale, choisit d’être fusilier marin et suit à Lorient la formation militaire de sa spécialité.

Il s’engage dans la Marine nationale, choisit d’être fusilier marin et suit à Lorient la formation militaire de sa spécialité.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Pierre Le Goffic est instructeur à Lorient lorsque les Allemands y arrivent en mai 1940. Il refuse la défaite, entraîne des élèves avec lui et les emmène vers l’Angleterre dans un canot ; ils accostent un cargo qui leur permet de rejoindre l’Angleterre.

En signant son engagement dans les Forces françaises libres, Le Goffic indique vouloir servir dans les fusiliers marins ; cette unité n’existant pas, sa demande est aussitôt transmise à l’amiral Muselier, commandant les Forces navales françaises libres. La création du 1er bataillon de fusiliers marins (1er BFM) est effective peu après, et Le Goffic en fait partie.

Il embarque avec cette unité pour la bataille de Dakar, qui est un échec, mais participe ensuite à la campagne de ralliement du Gabon à la France libre, qui réussit en novembre 1940. Il part ensuite avec son 1er BFM pour la Syrie, et combat lors de la campagne de Syrie en juin 1941. Le 1er BFM devient ensuite une unité de défense anti-aérienne (DCA) pour la 1re brigade française libre.

À la bataille de Bir Hakeim du 27 mai au 11 juin 1942, Le Goffic s’illustre à plusieurs reprises. Le 1er juin, lors d’une patrouille, il abat deux avions Messerschmitt 110 qui attaquaient sa colonne. Poursuivi et harcelé par les éléments ennemis, il réussit cependant à ramener ses deux pièces d’artillerie dans les lignes. Lors de la sortie nocturne le 11 juin sous le feu ennemi, il parvient à sauver une de ses pièces.

Après Bir Hakeim, il combat à la bataille d’El Alamein en octobre 1942 et en mai 1943 à la fin de la Campagne de Tunisie.

Il participe ensuite à la campagne d’Italie avec la 1re Division Française Libre. Débarqué en Italie en avril 1944, il est le chef d’un groupe de chars pendant la bataille du Garigliano en mai 1944. Il s’illustre particulièrement le 17 mai en résistant sur ses véhicules immobilisés, ne les abandonnant que sur ordre. Il est promu officier des équipages de 2e classe.

Il débarque en Provence le 16 août 1944 et participe à la bataille pour la libération de Toulon. Commandant un peloton de chars en soutien de l’escadron, Pierre Le Goffic est tué d’une balle au cœur sur son char le à La Crau ou à Hyères dans le Var. Il est fait Compagnon de la Libération à titre posthume par le décret du .