5 juin 774 : prise de Pavie (actuelle Italie).

Après la victoire, Charlemagne se fit déclarer Rex Langobardorum (Roi des Lombards) et allait désormais être appelé roi des Francs et des Lombards. Il s’alliait de près avec l’Église à titre de protecteur. En reconnaissant l’autorité temporelle du pape sur l’Italie centrale, il jeta les bases de la puissance pontificale au Moyen Âge.

Après la victoire, Charlemagne se fit déclarer Rex Langobardorum (Roi des Lombards) et allait désormais être appelé roi des Francs et des Lombards. Il s’alliait de près avec l’Église à titre de protecteur. En reconnaissant l’autorité temporelle du pape sur l’Italie centrale, il jeta les bases de la puissance pontificale au Moyen Âge.

Le déclin du royaume de Lombardie avait été rapide, et les changements amenés en Italie par la conquête franque furent importants. Nombre de Francs occupèrent des postes de pouvoir et d’autorité en Italie, mais de nombreux Lombards, désireux de faire la paix avec Charles, conservèrent leurs postes.

Comme Paul K. Davis l’écrit, « La défaite et la destruction postérieure de la monarchie lombarde débarrassèrent Rome de la menace la plus persistante à la sécurité du pape, ce qui jeta les bases du Saint Empire romain ».

5 juin 1625 : la ville de Bréda se rend aux tercios du général Ambrogio Spinola.

En 1565 a été signé à Bréda un Compromis qui est l’acte d’association des provinces insurgées contre les Espagnols. Durant la guerre de Quatre-Vingts Ans, Bréda a changé de mains plusieurs fois. En 1577, Guillaume d’Orange, baron de Bréda, et les Hollandais reprirent en main la ville après un siège de deux mois et le paiement de leur solde aux soldats allemands au service du roi d’Espagne. En 1581, grâce à une complicité intérieure, les Espagnols commandés par Claude de Berlaymont, pénétrèrent dans la ville et s’en emparèrent après une sévère bataille suivie d’une mise à sac. Le , une action audacieuse a permis aux troupes anglo-hollandaises de reprendre le contrôle de la cité. 70 soldats hollandais menés par Charles de Héraugière ont réussi à s’introduire dans la ville, cachés dans une embarcation et ont mis en fuite les 600 soldats de la garnison, capturant la ville sans subir une seule perte.

Les Espagnols reprirent la ville à l’issue du siège de Bréda qui a eu lieu sous le règne de Philippe IV d’Espagne. Le siège débuta le et dura plus de 9 mois, la ville ne se rendant que le .

5 juin 1856 : création des fusiliers marins.

Un décret du ministère de la marine et des colonies instaure la spécialité de fusilier marin. Le Bataillon des apprentis fusiliers s’implante à Lorient et deviendra l’Ecole des fusiliers marins où elle se trouve toujours aujourd’hui (sauf de 1945 à 1962 au centre Siroco près d’Alger). L’école forme aussi les fusiliers marins commandos, créés quant à eux durant la Seconde Guerre mondiale par le capitaine Philippe Kieffer (1er bataillon de fusiliers marins commandos).

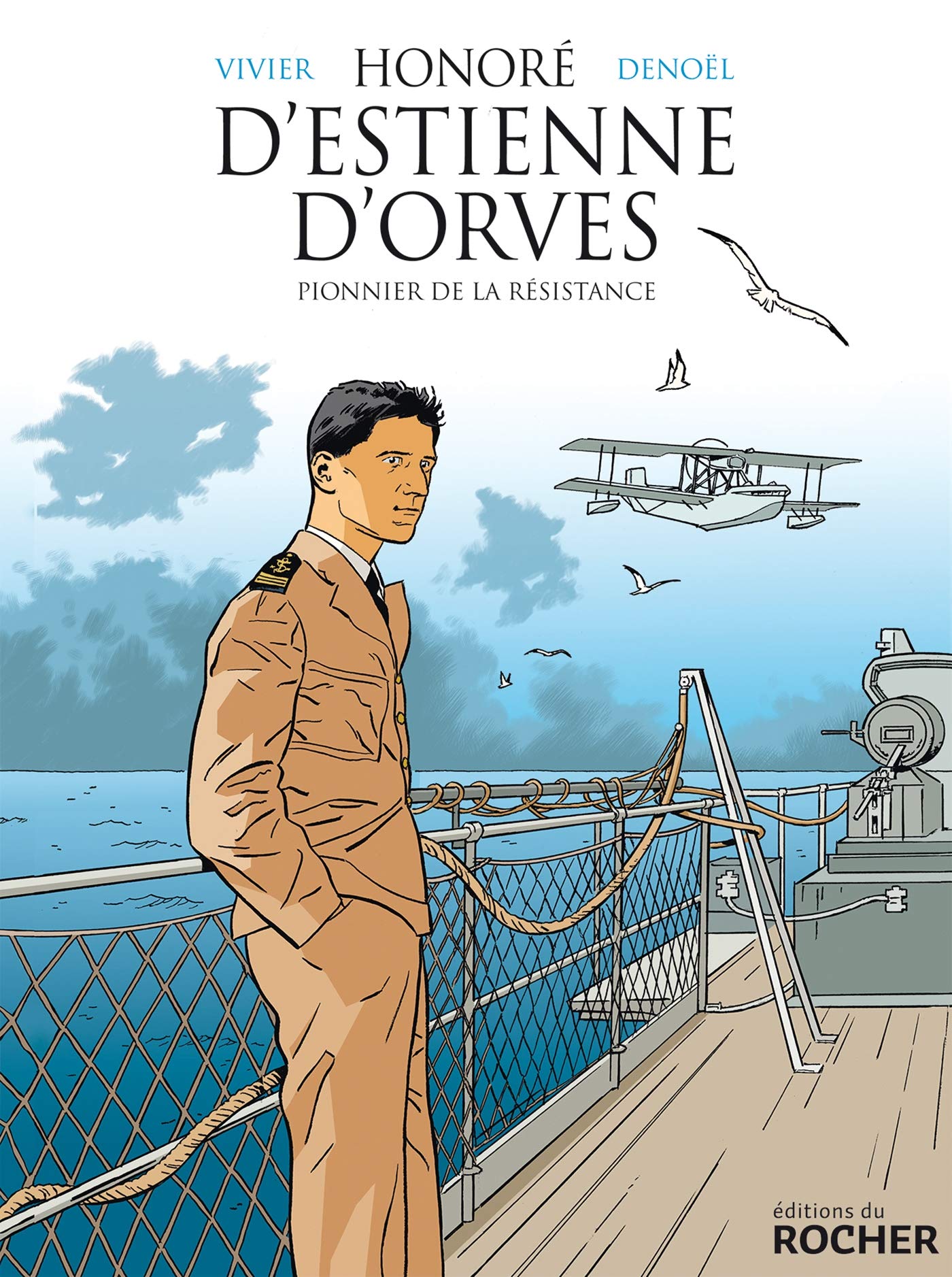

5 juin 1901 : naissance d’Honoré d’Estienne d’Orves, Compagnon de la Libération

Sorti de l’École polytechnique en 1923, Honoré d’Estienne d’Orves s’engage dans la Marine nationale, élève officier à l’École navale. Il participe à la campagne d’application à bord du croiseur école Jeanne d’Arc.

Sorti de l’École polytechnique en 1923, Honoré d’Estienne d’Orves s’engage dans la Marine nationale, élève officier à l’École navale. Il participe à la campagne d’application à bord du croiseur école Jeanne d’Arc.

En 1929, il épouse Éliane de Lorgeril, descendante de Louis de Lorgeril, maire de Rennes, avec qui il aura cinq enfants : Marguerite, Monique, Rose, Marc (1937-2016), comte d’Estienne d’Orves, capitaine de corvette honoraire, Philippe, comte d’Estienne d’Orves.

Il est promu Lieutenant de vaisseau en 1930. En il est embarqué à bord du croiseur lourd Duquesne, comme aide de camp de l’amiral Godfroy, commandant la Force X. Cette escadre se trouvant internée à Alexandrie lors de l’opération Catapult le 3 juillet 1940, d’Estienne d’Orves ne se satisfait pas de l’inaction à laquelle il est contraint.

En , avec plusieurs de ses camarades, il tente de rejoindre le général Legentilhomme, commandant supérieur des troupes de la Côte française des Somalis, qui a annoncé son intention de refuser l’armistice. La colonie s’étant finalement ralliée au gouvernement de Vichy en évinçant le général Legentilhomme, d’Estienne d’Orves décide, en , de rejoindre l’Angleterre.

Il parvient à Londres à la fin de septembre après un long périple autour de l’Afrique, il prend le nom de « Chateauvieux » et se présente au quartier-général du général de Gaulle. Il est affecté au 2e bureau des Forces navales françaises libres.

Le , il est envoyé en mission en France : il traverse la Manche à bord d’un petit chalutier, accompagné du quartier-maître radiotélégraphiste « Georges Marty » (un Alsacien dont le vrai nom est Alfred Gaessler). Ils débarquent à Plogoff (Pors Loubous). Installé à Nantes dans le quartier de Chantenay, il organise un réseau de renseignement en France, le réseau Nemrod. Il établit la première liaison radio entre la France occupée et Londres. Du 6 au , il est à Paris, où il séjourne entre autres chez Max André, une connaissance d’avant-guerre, qui accepte, à sa demande, de monter un réseau de renseignement dans la capitale.

Le , il est envoyé en mission en France : il traverse la Manche à bord d’un petit chalutier, accompagné du quartier-maître radiotélégraphiste « Georges Marty » (un Alsacien dont le vrai nom est Alfred Gaessler). Ils débarquent à Plogoff (Pors Loubous). Installé à Nantes dans le quartier de Chantenay, il organise un réseau de renseignement en France, le réseau Nemrod. Il établit la première liaison radio entre la France occupée et Londres. Du 6 au , il est à Paris, où il séjourne entre autres chez Max André, une connaissance d’avant-guerre, qui accepte, à sa demande, de monter un réseau de renseignement dans la capitale.

À son retour à Nantes, il est trahi par Alfred Gaessler qui est en réalité un agent du contre-espionnage allemand. Il est arrêté le , ainsi que les époux Clément, chez qui il se trouvait, et, par la suite, les vingt-trois autres membres du réseau. Les accusés sont transférés à Berlin puis à Paris où, le , la cour martiale allemande condamne Estienne d’Orves à mort ainsi que huit de ses camarades qui sont transférés à Fresnes.

Les condamnés ne sont pas immédiatement exécutés. Ce sursis peut s’expliquer par la volonté du général von Stülpnagel, commandant des forces d’occupation en France, de garder des otages pour une occasion spectaculaire. Il est aussi possible qu’il ait été tenu compte de la forte émotion provoquée par la condamnation d’un officier de marine, au point de susciter l’intervention du gouvernement de Vichy auprès des autorités allemandes. L’amiral Darlan, vice-président du Conseil, intervient, le , dans le cadre de ses tractations avec les Allemands concernant les Protocoles de Paris, pour demander la grâce d’Estienne d’Orves à l’amiral Canaris, en proposant en échange la fourniture de renseignements provenant du centre d’écoutes secret des Oudaïas (Rabat), afin que les Allemands soient informés sur les mouvements de la Marine britannique et le des militaires français, proches de la Résistance, sont arrêtés, dont André Beaufre, semble-t-il (selon Loustaunau-Lacau) sur instructions de Darlan.

Le , c’est l’entrée en guerre de l’URSS et, le , le résistant communiste Pierre Georges — le futur colonel Fabien — abat de deux balles dans le dos l’aspirant d’intendance de la Kriegsmarine Alfons Moser au métro Barbès. Le lendemain, les Allemands promulguent une ordonnance transformant les prisonniers français en otages et le général von Stülpnagel profite de l’occasion pour faire un exemple. En représailles, cent otages sont exécutés dont d’Estienne d’Orves le au Mont-Valérien, en compagnie de Maurice Barlier, sous-lieutenant FFL, et de Jan Doornik, officier hollandais.

Honoré d’Estienne d’Orves et son neveu David Régnier

5 juin 1912 : débarquement américain à Cuba.

En vertu de l’amendement Platt (voté en 1901), le Congrès américain se réserve le droit d’ingérence à Cuba (officiellement jusqu’en 1934) étant donné les très nombreux intérêts économiques qui s’y trouvent. En mai 1912, le président Gomez (favorable aux USA) est menacé par le parti des indépendants d’Estenoz (soutenu par l’ambassadeur français), ce qui provoque l’intervention des US Marines depuis Guantanamo mais aussi depuis les USA.

5 juin 1913 : naissance d’André Aalberg, Compagnon de la Libération

André Aalberg est le fils de Jacques et de Emma Dickmann. Il travaille comme secrétaire dans une usine textile puis s’engage dans l’Infanterie Coloniale. Il est sergent en 1939 et participe, pendant la drôle de guerre, à de nombreux coups de main, au sein des corps francs, sur la frontière allemande, pour lesquels lui sont décernées deux citations.

André Aalberg est le fils de Jacques et de Emma Dickmann. Il travaille comme secrétaire dans une usine textile puis s’engage dans l’Infanterie Coloniale. Il est sergent en 1939 et participe, pendant la drôle de guerre, à de nombreux coups de main, au sein des corps francs, sur la frontière allemande, pour lesquels lui sont décernées deux citations.

Pendant la campagne de France, il est blessé et fait prisonnier, mais parvient à s’évader et rejoint le sud de la France.

Il se porte ensuite volontaire pour l’Indochine, mais déserte lors d’une escale à Dakar et tente de rejoindre la Gambie, alors britannique ; mais il est arrêté et ramené en France en , puis condamné par le tribunal militaire de Clermont-Ferrand à un an de prison avec sursis.

À sa sortie de prison, il rejoint le réseau Mithridate. Après avoir été Secrétaire général du réseau, il en devient le chef adjoint en mai 1942. Il porte les noms de code de « Dieudonné » et « Jean-Louis ».

En 1942, il fait l’objet d’un mandat d’arrêt, pour trahison, prit à son encontre par le Juge d’instruction de la 13ème Division militaire de Clermont-Ferrand. Le 23 mars 1943, il est condamné par contumace à trois ans de prison pour « atteinte à la sûreté extérieure de l’État ».

Il emprunte l’identité d’un milicien, Lucien Navarron de Chabreloche. Dénoncé, il est arrêté à Clermont-Ferrand le . En tentant de s’évader, André Aalberg est abattu de trois balles dans le ventre. Il survit mais est torturé, et, refusant de parler, il meurt cinq jours plus tard de ses blessures.

André Aalberg est enterré à Clermont-Ferrand, sous le pseudonyme de Lucien Navarron car les autorités allemandes empêchent la police française de l’identifier.

Une école élémentaire, à Sainte-Marie-aux-Mines (68) porte son nom.

5 juin 1923 : naissance du Compagnon de la Libération Jacques Lemarinel

Lycéen au début de la Seconde Guerre mondiale, il est trop jeune pour être mobilisé. Le 18 juin 1940, en pleine bataille de France et alors que la Wehrmacht s’apprête à s’emparer de Cherbourg, Jacques Lemarinel et quatre camarades sont amenés à Goury par le père de l’un d’eux. Là, les quatre jeunes hommes embarquent sur un bateau de pêche à destination de l’île de Guernesey d’où ils gagnent l’Angleterre. Volontaire pour s’engager dans les forces françaises libres, Jacques Lemarinel est encore jugé trop jeune et doit poursuivre une année d’étude assortie d’une préparation militaire. Finalement, au début de l’année 1943, il entre à l’école des cadets de la France libre pour en sortir le 1er juin suivant avec le grade d’aspirant.

Lycéen au début de la Seconde Guerre mondiale, il est trop jeune pour être mobilisé. Le 18 juin 1940, en pleine bataille de France et alors que la Wehrmacht s’apprête à s’emparer de Cherbourg, Jacques Lemarinel et quatre camarades sont amenés à Goury par le père de l’un d’eux. Là, les quatre jeunes hommes embarquent sur un bateau de pêche à destination de l’île de Guernesey d’où ils gagnent l’Angleterre. Volontaire pour s’engager dans les forces françaises libres, Jacques Lemarinel est encore jugé trop jeune et doit poursuivre une année d’étude assortie d’une préparation militaire. Finalement, au début de l’année 1943, il entre à l’école des cadets de la France libre pour en sortir le 1er juin suivant avec le grade d’aspirant.

Envoyé en Afrique du Nord, il est affecté au bataillon de marche n° 24 de la 1re division française libre. Chef de section, il participe à la campagne d’Italie à partir d’avril 1944. Il se distingue particulièrement lors des combats autour du Garigliano en entraînant à plusieurs reprises ses hommes à l’assaut sous le feu ennemi. Le 18 juin 1944, au sud de Sienne, sa compagnie attaque le village de Fonte Vetriana. Malgré le terrain escarpé et les mauvaises conditions météorologiques, Jacques Lemarinel est encore en tête de ses hommes pour mener les soldats de sa section au combat. Mais manquant de munitions, l’unité est contrainte de stopper son avancée et doit se replier pour se ravitailler. Resté en arrière pour porter secours à un blessé, Jacques Lemarinel est alors atteint d’une balle en plein cœur et meurt sur le coup. D’abord inhumé à Rome, il est ensuite rapatrié et réinhumé au cimetière de Cherbourg. En 1955, il est promu sous-lieutenant à titre posthume et avec effet rétroactif au 1er juin 1944.

5 juin 1925 : le poste du Djebel el Biban tombe (Maroc).

Pendant la guerre du Rif, le sergent Bernez-Cambot résiste 51 jours aux assauts de 2 000 hommes d’Abd el Krim. Déjà cité à deux reprises par le maréchal Lyautey, Bernez-Cambot s’illustre une dernière fois à la tête de sa compagnie de tirailleurs. Il a été fait chevalier de la Légion d’honneur et une promotion de l’ENSOA porte son nom.

—

Né le 19 juillet 1901 à Pau, François Bernez-Cambot passe sa jeunesse à Livron, humble village des Basses-Pyrénées entre Pau et Lourdes. Il est le troisième d’une famille de quatre enfants.

Né le 19 juillet 1901 à Pau, François Bernez-Cambot passe sa jeunesse à Livron, humble village des Basses-Pyrénées entre Pau et Lourdes. Il est le troisième d’une famille de quatre enfants.

En 1920, à l’âge de 19 ans, il s’engage pour cinq ans dans les Troupes Coloniales. Il rejoint alors le 4e Régiment d’Infanterie Coloniale à Toulon, avant d’être désigné pour le Levant où sa conduite au feu lui vaut d’être nommé caporal. Son séjour achevé, il est affecté au 14e Régiment de Tirailleurs Sénégalais à Mont-de-Marsan. Ses remarquables qualités foncières et son aptitude au commandement lui permettent de se placer bien vite parmi les meilleurs gradés du régiment, et il voit ses mérites récompensés le 1er mai 1924 par une nomination au grade de sergent.

En octobre de la même année, Bernez-Cambot est désigné pour servir au Maroc où la dissidence des tribus berbères du Rif dirigées par Abd el-Krim s’est singulièrement durcie depuis la défaite espagnole d’Anoual et menace désormais les postes du Maroc français. Affecté à la 8e compagnie du 1er Régiment de Tirailleurs Sénégalais, il est désigné pour prendre le commandement d’un poste isolé au sommet du djebel el-Bibane, à 60 kilomètres au nord de Fès. Il a sous ses ordres 2 gradés européens et 25 tirailleurs.

Le 12 avril 1925, à l’approche d’une importante harka rifaine, les approvisionnements sont complétés et les défenses renforcées. Le 16, le poste est encerclé. De l’observatoire de Trafant, où il est lui-même assiégé, son capitaine suit impuissant la lutte qui chaque jour oppose les défenseurs aux guerriers rifains déchaînés et de plus en plus nombreux. 17 jours plus tard, le 3 mai, le sergent rend compte qu’il est blessé, et que le moral de ses hommes est excellent.

Le 12 avril 1925, à l’approche d’une importante harka rifaine, les approvisionnements sont complétés et les défenses renforcées. Le 16, le poste est encerclé. De l’observatoire de Trafant, où il est lui-même assiégé, son capitaine suit impuissant la lutte qui chaque jour oppose les défenseurs aux guerriers rifains déchaînés et de plus en plus nombreux. 17 jours plus tard, le 3 mai, le sergent rend compte qu’il est blessé, et que le moral de ses hommes est excellent.

Le lendemain, alors que les tirs et les attaques contre le poste s’intensifient, un groupe mobile aux ordres du général Colombat tente de ravitailler Bibane : arrêté par un feu meurtrier il doit se replier.

Le 13 mai, alors que le siège dure depuis 27 jours, le général Colombat parvient enfin à forcer le passage. Il trouve une garnison qui se présente impeccablement. Il lui apporte munitions et vivres.

Le sergent Bernez-Cambot est blessé de deux balles. Le général veut l’évacuer : il refuse et les tirailleurs sénégalais rapatriables demandent expressément à rester avec leur chef. La cohésion est d’autant plus forte, le moral d’autant plus magnifique que depuis plus de 8 jours tous les hommes sont rationnés à un quart de litre d’eau par jour et à une maigre ration de nourriture.

Le poste voisin de Dar Rémik ayant été replié sur celui de Bibane, la garnison comprend désormais, outre son chef, 2 sergents, 5 soldats européens et 48 gradés et tirailleurs. Le 25 mai, le groupe mobile, mission accomplie, se replie. Le soir même, le poste, de nouveau isolé, subit une violente attaque.

Les jours suivants, au prix de lourdes pertes, les Rifains déferlent en masse sur les défenses avancées de Bibane. Leurs assauts se brisent sur l’âpre défense remarquablement animée par le jeune sergent.

Le 5 juin, au 51e jour de siège, Bibane subit dès l’aube un bombardement intense. À partir de midi, les assauts se succèdent ; une fois encore les Rifains refluent sous le feu meurtrier des derniers défenseurs.

À 14 heures, Bernez-Cambot rend compte par message optique : « Poste fichu — Adieu ». Mais les postes voisins, impuissants, constatent que Bibane résiste toujours. À travers les fumées des explosions, ils voient encore flotter les trois couleurs. Et c’est seulement à 16 heures que le dernier obus est tiré et qu’une horde de plus de 2 000 Rifains submerge le poste et massacre la garnison.

Lorsqu’en septembre suivant, la première unité de tirailleurs marocains pénètre dans le poste reconquis, un spectacle d’une grandeur tragique s’offre aux yeux des arrivants : tous les cadavres des héroïques défenseurs gisent à leur poste de combat, laissés par les Rifains à l’endroit même où ils avaient lutté jusqu’à la mort.

La Croix de la Légion d’Honneur à titre posthume et une citation à l’ordre de l’Armée sont venues rendre un dernier hommage à ce jeune sous-officier digne des plus pures traditions militaires, « qui avait su faire passer dans l’âme de ses hommes l’énergie indomptable qui l’animait ».

À Livron, dans son Béarn natal, un monument inauguré en 1927 perpétue la mémoire de l’héroïque défenseur du poste de Bibane qui repose, au cimetière du village, aux côtés de ses deux frères aînés morts pour la France durant la Grande Guerre.

5 juin 1940 : début de l’opération Fall Rot pendant la Bataille de France, la Wehrmacht avance vers le sud / de Gaulle est nommé sous-secrétaire d’Etat à la Défense.

L’attaque allemande reprend sur la Somme et l’Aisne. Daladier quittant le gouvernement, le colonel De Gaulle vient d’être promu général de brigade à titre temporaire et est nommé sous-secrétaire d’Etat à la guerre par Paul Reynaud. Il quitte alors la 4e DCr (division cuirassée) qu’il commandait depuis 1 mois.

5 juin 1944 : largage des parachutistes sur les arrières ennemis (Normandie).

Les 5 000 navires de l’opération Neptune se groupent sur leur base de départ dans la Manche alors que la houle et le mauvais temps rendent impensable une opération de débarquement. Dans la nuit, les 82e et 101e divisions aéroportées américaines ainsi que la 6e division aéroportée britannique sont larguées en Normandie. Malgré une préparation minutieuse, la plupart des mises à terre (parachutes ou planeurs) s’effectuent avec une grande marge d’erreur. On estime à 50% les pertes subies par ces précurseurs lors de la seule nuit précédant le débarquement (casse à l’atterrissage, accrochages avec l’ennemi, noyades…). Malgré tout, l’action de ces parachutistes contribue à immobiliser loin des plages une grande partie des troupes locales et à semer la confusion chez l’ennemi.

5 juin 1944 : entrée du BIMP dans Rome

5 juin 1967 : guerre des Six-jours.

Devançant une probable attaque de ses voisins, l’Etat d’Israël anéantit en une journée l’armée de l’air égyptienne avant de déclencher une offensive terrestre jusqu’au canal de Suez. Basculant son effort, Tsahal conduit la même attaque foudroyante contre la Syrie, la Jordanie et le Liban, et atteint ses objectifs (dont le contrôle de Jérusalem et du plateau du Golan) en 6 jours.

Devançant une probable attaque de ses voisins, l’Etat d’Israël anéantit en une journée l’armée de l’air égyptienne avant de déclencher une offensive terrestre jusqu’au canal de Suez. Basculant son effort, Tsahal conduit la même attaque foudroyante contre la Syrie, la Jordanie et le Liban, et atteint ses objectifs (dont le contrôle de Jérusalem et du plateau du Golan) en 6 jours.

5 juin 1975 : réouverture du canal de Suez (Egypte).

Le président Sadate inaugure le canal fermé depuis 8 ans pour cause de guerre (des Six-jours) puis de travaux de déminage. La France a participé au déminage à travers l’opération DECAN.