La rubrique CHRONICORUM BELLI réalisée en grande partie avec le contenu de l’encyclopédie libre en ligne WIKIPEDIA (licence CC BY-SA 4.0) avec des éléments de recherche sur le NET ajoutés par TB. Si vous souhaitez ajouter des éléments (documents PDF, références à des livres, des vidéos, des documents audio, etc.) vous pouvez les envoyer à l’adresse suivante : contact[@]theatrum-belli.com. Bonne lecture.

18 septembre 53 : naissance de l’empereur romain Trajan.

Trajan, né sous le nom de Marcus Ulpius Traianus le à Italica (dans ce qui est maintenant l’Andalousie dans l’Espagne moderne, à dix kilomètres de la ville actuelle de Séville) et mort le 8 ou à Selinus, en Cilicie, est empereur romain de fin à . À sa mort, il porte le nom et les surnoms d’Imperator Caesar Divi Nervae Filius Nerva Traianus Optimus Augustus Germanicus Dacicus Parthicus.

Il est le premier empereur romain issu d’une famille établie dans une province d’Hispanie, dans une ville fondée en 206 av. J.-C. par des colonisateurs italiens en Hispania Bétique. Il est resté dans l’historiographie comme le « meilleur des empereurs romains » (optimus princeps). Après le règne de Domitien et la fin de la dynastie des Flaviens, le court règne de Nerva et surtout celui de Trajan marquent le fondement de la dynastie dite des « Antonins ».

Il est le premier empereur romain issu d’une famille établie dans une province d’Hispanie, dans une ville fondée en 206 av. J.-C. par des colonisateurs italiens en Hispania Bétique. Il est resté dans l’historiographie comme le « meilleur des empereurs romains » (optimus princeps). Après le règne de Domitien et la fin de la dynastie des Flaviens, le court règne de Nerva et surtout celui de Trajan marquent le fondement de la dynastie dite des « Antonins ».

Trajan prend de l’importance sous le règne de l’empereur Domitien, dont les dernières années sont marquées par les persécutions et les exécutions de sénateurs romains. En , après l’assassinat de Domitien, empereur sans enfant, par des membres de sa cour, Nerva, un ancien consul, monte sur le trône, mais se révèle impopulaire auprès de l’armée. Après une brève et tumultueuse année au pouvoir, une révolte des membres de la garde prétorienne affaiblit son pouvoir et le contraint à répliquer en adoptant le populaire général Trajan comme son héritier et successeur. Nerva, âgé et sans enfant, décède fin et son fils adoptif lui succède sans incident.

On considère généralement que c’est sous son règne que l’Empire romain connaît sa plus grande extension avec les conquêtes éphémères de l’Arménie et de la Mésopotamie, et celle plus pérenne de la Dacie ainsi qu’avec l’annexion du royaume nabatéen de Pétra qui donne naissance à la province d’Arabie Pétrée. Sa conquête de la Dacie enrichit considérablement l’Empire, la nouvelle province possédant plusieurs mines de métaux de grande valeur. En revanche, sa conquête des territoires parthes reste inachevée et fragile à la suite d’une grande révolte judéo-parthe. Il laisse à sa mort une situation économique globale peu florissante ; la partie orientale de l’Empire en particulier est exsangue.

En parallèle de cette politique expansionniste, Trajan mène de grands travaux de construction et engage une politique de mesures sociales d’une ampleur inédite. Il est surtout connu pour son vaste programme de construction publique qui a remodelé la ville de Rome et laissé plusieurs monuments durables tels que les thermes, le forum et les marchés de Trajan, ainsi que la colonne Trajane. Il renforce aussi le rôle prépondérant de l’Italie dans l’Empire et poursuit la romanisation des provinces.

Trajan est divinisé par le Sénat et ses cendres sont inhumées au pied de la colonne Trajane. Son fils adoptif et petit-neveu Hadrien lui succède, malgré quelques troubles lors de la passation de pouvoir. Hadrien ne poursuit pas la politique expansionniste de Trajan, renonce à tous les territoires nouvellement conquis sur les Parthes et réoriente la politique intérieure en mettant les provinces au premier plan.

Source : WIKIPEDIA

18 septembre 1180 : Philippe Auguste devient Roi de France

Philippe II dit « Auguste », né le à Paris et mort à Mantes le , est le septième roi (1180-1223) de la dynastie des Capétiens et le premier monarque auquel est attribué le titre de roi de France. Il est le fils héritier de Louis VII et d’Adèle de Champagne.

Le surnom d’« Auguste » lui est donné par le moine Rigord, après que Philippe II a ajouté au domaine royal, en juillet 1185 (Traité de Boves), les seigneuries d’Artois, du Valois, d’Amiens et une bonne partie du Vermandois, et également parce qu’il nait au mois d’août. Référence directe aux empereurs romains, ce terme signifie qu’il a accru considérablement le domaine royal.

Chapelain et biographe de Philippe II, Guillaume Le Breton le nomme « Philippe le Magnanime », dans sa chronique La Philippide, rédigée entre 1214 et 1224. Cette chronique est une continuation de celle de Rigord, que Philippe II lui a demandé d’expurger, la jugeant moins laudatrice qu’il le souhaitait.

Philippe Auguste reste l’un des monarques les plus admirés et étudiés de la France médiévale, en raison non seulement de la longueur de son règne, mais aussi de ses importantes victoires militaires et des progrès essentiels accomplis pour affermir le pouvoir royal et contrôler la hiérarchie féodale.

Philippe Auguste est le premier roi ayant fait porter sur ses actes, sporadiquement à partir de 1190, officiellement à partir de 1204, Rex Franciæ, « roi de France », au lieu de Rex Francorum, « roi des Francs ». Il faut cependant relever que les traités et conventions de paix signés entre les vassaux ou alliés et le royaume de France mentionnent sans exception Philippus rex Francorum (« Philippe, roi des Francs »), à la différence, par exemple, de Richardus rex Angliæ (« Richard, roi d’Angleterre »), mais comme Henri, roi des Romains.

18 septembre 1454 : bataille de Konitz entre les chevaliers teutoniques et le royaume de Pologne.

La bataille de Konitz a été livrée le devant la ville de Chojnice, dans le cadre de la guerre de Treize Ans. Elle a opposé les Chevaliers teutoniques au Royaume de Pologne et s’est terminé par la victoire des premiers.

L’armée de l’Ordre Teutonique compte 9 000 chevaliers et 6 000 fantassins et est commandée par Bernard Szumborski. Les forces dirigées par le roi de Pologne Kazimierz IV Jagellon sont quant à elles constituées de 16 000 cavaliers polonais et 2 500 mercenaires engagés par la Ligue de Prusse. Au début de la bataille, les Polonais utilisent une tactique maintes fois éprouvée en envoyant charger leur cavalerie lourde, qui brise les lignes teutoniques. Bernard Szumborski est même capturé par les Polonais mais l’infanterie teutonique s’est regroupée autour d’une forteresse de wagons, qui offre une très bonne défense contre les troupes montées et repousse les assauts adverses. C’est alors qu’une sortie de la garnison teutonique de Konitz sème la panique à l’arrière de l’armée polonaise. Bernard Szumborski réussit à se libérer et organise la poursuite de l’armée polonaise mise en déroute. Des centaines d’hommes sont massacrés ou se noient dans les marécages des alentours. Kazimierz IV, qui paie de sa personne avec courage pendant le combat, échappe de peu à la capture et doit être emmené de force loin du champ de bataille par sa garde personnelle.

L’armée de l’Ordre Teutonique compte 9 000 chevaliers et 6 000 fantassins et est commandée par Bernard Szumborski. Les forces dirigées par le roi de Pologne Kazimierz IV Jagellon sont quant à elles constituées de 16 000 cavaliers polonais et 2 500 mercenaires engagés par la Ligue de Prusse. Au début de la bataille, les Polonais utilisent une tactique maintes fois éprouvée en envoyant charger leur cavalerie lourde, qui brise les lignes teutoniques. Bernard Szumborski est même capturé par les Polonais mais l’infanterie teutonique s’est regroupée autour d’une forteresse de wagons, qui offre une très bonne défense contre les troupes montées et repousse les assauts adverses. C’est alors qu’une sortie de la garnison teutonique de Konitz sème la panique à l’arrière de l’armée polonaise. Bernard Szumborski réussit à se libérer et organise la poursuite de l’armée polonaise mise en déroute. Des centaines d’hommes sont massacrés ou se noient dans les marécages des alentours. Kazimierz IV, qui paie de sa personne avec courage pendant le combat, échappe de peu à la capture et doit être emmené de force loin du champ de bataille par sa garde personnelle.

Les Polonais laissent plus de 3 000 morts sur le terrain et 300 chevaliers sont capturés alors que les chevaliers teutoniques n’ont perdu qu’une centaine d’hommes.

Source : WIKIPEDIA

18 septembre 1691 : bataille de Leuze entre la France, les Provinces-Unies et l’Angleterre.

La bataille de Leuze ou bataille de la Catoire a lieu le à Leuze-en-Hainaut, en Belgique actuelle. Ce combat d’arrière-garde est l’une des plus fameuses victoires de la cavalerie française dans la guerre de la Ligue d’Augsbourg.

Cette bataille est restée dans les mémoires des contemporains, en raison de la forte infériorité numérique avec laquelle les troupes françaises ont remporté la victoire (22 escadrons de cavalerie en ont mis 72 en déroute), et de la manière dont les troupes de la Maison militaire, et principalement les Garde du corps, se sont illustrées au cours de la charge.

***

Le maréchal de Luxembourg, qui se trouve à proximité de Tournai, envoie Marsilly en reconnaissance. Celui-ci lui apprend que le corps principal de l’armée alliée est en train de s’éloigner, ne laissant qu’une arrière-garde de cavalerie à Leuze (aujourd’hui Leuze-en-Hainaut).

Persuadé que la campagne de 1691 était terminée, Guillaume III, a regagné l’Angleterre, et le prince de Waldeck prépare ses quartiers d’hiver. Luxembourg agit immédiatement. Il envoie un détachement de la cavalerie de la Maison militaire du roi suivre les mouvements du corps principal et, avec les escadrons de Villars et de Marsilly, attaque sans avertissement. N’utilisant que leurs épées, les cavaliers d’élite chargent la cavalerie alliée, pourtant bien supérieure en nombre, mais qui, par manque d’espace, ne peut se déployer. On voit ainsi un escadron se partager en trois pour affronter trois escadrons ennemis, et les battre. Cette troupe d’élite ne se désunit jamais, malgré les pièges du terrain irrégulier, et garde ainsi toujours un avantage sur ses adversaires.

Au cœur de l’action, Luxembourg doit défendre chèrement sa personne. La bataille ne dure que 2 heures et se termine par une victoire des Français. La cavalerie alliée ne doit son salut qu’à l’intervention de renforts envoyés par Waldeck. Cependant, la cavalerie française paie cher son attaque en infériorité numérique : les gardes perdent le tiers de leurs effectifs, les chevau-légers le quart.

Source : WIKIPEDIA

18 septembre 1739 : traité de Belgrade.

Le traité de Belgrade est un traité de paix signé avec la médiation de la France entre les Habsbourg et l’empire ottoman le à l’issue de la guerre austro-turque de 1735-1739, fixant la frontière austro-turque sur la Save.

Il permet de sauvegarder les intérêts des Turcs face à l’Autriche à la suite de la politique de redressement du grand vizir Mehmed Yeyen. Les diplomates impériaux autrichiens, dirigés par Wilhelm Reinhard de Neipperg rendent deux des trois territoires acquis en 1718 : aux Turcs Belgrade avec la Serbie septentrionale, aux Valaques la petite Valachie ; ils ne gardent que le Banat.

Il permet de sauvegarder les intérêts des Turcs face à l’Autriche à la suite de la politique de redressement du grand vizir Mehmed Yeyen. Les diplomates impériaux autrichiens, dirigés par Wilhelm Reinhard de Neipperg rendent deux des trois territoires acquis en 1718 : aux Turcs Belgrade avec la Serbie septentrionale, aux Valaques la petite Valachie ; ils ne gardent que le Banat.

Le suivant, l’Empire russe et la « Sublime Porte » signent la convention de Nyssa : la Turquie retrouve les territoires occupés par les Russes depuis le début du conflit, sauf Azov où la Russie est autorisée à construire un port de commerce, sans toutefois pouvoir prétendre y ériger des fortifications ni entretenir quelque flotte que ce soit dans la mer Noire.

Malgré ces conditions favorables, de retour à Istanbul, un des négociateurs ottomans, le Grand Drogman phanariote Alexandre Ghica, est accusé d’avoir bradé les intérêts ottomans au Banat, et exécuté pour « trahison » le .

Source : WIKIPEDIA

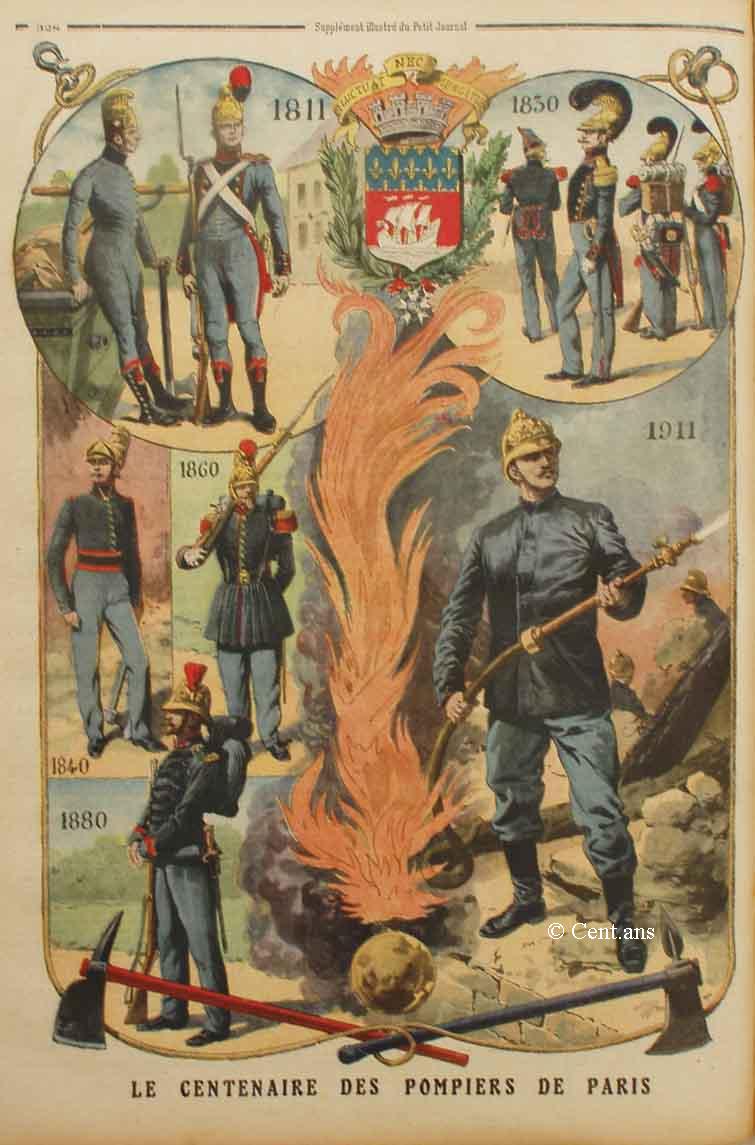

18 septembre 1811 : création du Bataillon des sapeurs-pompiers de Paris.

La Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), familièrement appelée la Brigade, est une unité du génie de l’Armée de terre française, placée sous l’autorité du préfet de police de Paris. Elle est commandée par le général de division Joseph Dupré La Tour depuis le 1er.

Cette brigade, au statut militaire — comme le bataillon de marins-pompiers de Marseille, les formations militaires de la sécurité civile, la brigade des pompiers de l’air et les pompiers de la Marine nationale —, intervient sur le territoire de l’agglomération parisienne, dans Paris et ses trois départements limitrophes (« petite couronne ») : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. Elle assure également la protection de la base spatiale de Kourou, en Guyane française, et de la base d’essais de missiles de la DGA, à Biscarrosse.

Cette brigade, au statut militaire — comme le bataillon de marins-pompiers de Marseille, les formations militaires de la sécurité civile, la brigade des pompiers de l’air et les pompiers de la Marine nationale —, intervient sur le territoire de l’agglomération parisienne, dans Paris et ses trois départements limitrophes (« petite couronne ») : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. Elle assure également la protection de la base spatiale de Kourou, en Guyane française, et de la base d’essais de missiles de la DGA, à Biscarrosse.

La devise de la BSPP est : « Sauver ou Périr ». La BSPP comprenait 8 550 sapeurs-pompiers en 2021, dont un peu plus de 300 officiers, environ 1 500 sous-officiers, le reste étant composé de militaires du rang, soit environ 119 pompiers pour 100 000 habitants. La moyenne nationale est de 382 pompiers pour 100 000 habitants, mais la zone couverte par la BSPP est très petite et permet donc des temps d’interventions courts avec un effectif réduit : on compte 9,2 pompiers par km2 dans la zone BSPP, contre 0,34 en moyenne en France.

Le budget annuel de fonctionnement était de 323,7 millions d’euros en 2012, dont 78,2 % de soldes (rémunération et cotisations sociales), 10,5 % de matériel, 8,8 % d’investissement immobilier et 2,5 % de loyers et charges. Les contributeurs à ce budget sont les départements (29 %), la ville de Paris (26 %), le ministère de l’Intérieur (24 %) et les autres communes (21 %).

La BSPP est régie actuellement par les articles R.3222-13 à R.3222-18 du code de la Défense. Elle remplit approximativement le même rôle que les SDIS dans les autres départements français.

***

En , un corps de garde du palais de Saint-Cloud, en surchauffant un poêle, met le feu au salon de la résidence de Napoléon 1er, qui est présent cette nuit-là. Bien que le feu soit rapidement éteint, l’Empereur décide de créer une garde de nuit spéciale à toutes les résidences impériales, garde composée de sapeurs du Génie et transformée le en compagnie de sapeurs du génie de la Garde impériale. À la suite de l’incendie de l’ambassade d’Autriche, qui cause la mort d’une centaine de convives le 1er, l’Empereur charge le ministre de l’Intérieur et Étienne-Denis Pasquier, préfet de police, de trouver une nouvelle organisation pour remplacer le corps des gardes pompes.

La proposition d’une formation militaire est retenue et officialisée par décret impérial du , qui crée le Bataillon de sapeurs-pompiers de Paris. Quatre compagnies sont formées. Une est installée dans une caserne aménagée pour l’occasion dans les bâtiments de l’ancien hôtel de Chavigny rue de la Culture-Sainte-Catherine, actuelle rue de Sévigné.

Conséquemment à l’extension de Paris en 1860 aux communes limitrophes au-delà des fortifications, le Bataillon s’agrandit et de nouvelles compagnies sont créées (8e-9e-10e).

Le Bataillon devient Régiment de sapeurs-pompiers de Paris par décret impérial le tandis que sa zone d’action est étendue à tout le département de la Seine.

***

En 1868, un homme du Régiment sort de l’anonymat et devient une véritable célébrité : le caporal Thibault.

Il entre au bataillon le 1er mai 1859, en tant que sapeur de deuxième classe. Lors de l’incendie des établissements de produits chimiques Dubosc & Cie, le 27 septembre 1865, il reçoit la médaille militaire pour avoir à trois reprises risqué sa vie en sauvant des objets de valeur. D’autre part, il est victime d’une vilaine morsure à la main gauche en sauvant un chien, apeuré, réfugié sur un toit le . Craignant que l’animal ne soit enragé, il fut cautérisé immédiatement, ce qui lui laissa une large cicatrice apparente. Et c’est avec cette main blessée, enveloppée dans un linge, qu’il va écrire une page de l’histoire du corps des sapeurs-pompiers de Paris.

C’est au n° 124 de la rue Saint-Antoine, en plein cœur de Paris, qu’une boutique portant l’enseigne « La truie qui file » prend feu. Aussitôt, les pompiers les plus proches, de la caserne Sévigné, sont alertés. Les pompes à bras sont mises en place. Certains locataires ont réussi à s’échapper. Cependant, le brasier a pris au piège de nombreux habitants en rendant l’escalier impraticable. De nombreuses victimes se manifestent aux fenêtres.

Le seul moyen d’accéder aux étages c’est avec un outil propre aux pompiers de Paris : l’échelle à crochets. C’est alors que le caporal Thibault s’élance avec courage sur son échelle et réalise dix sauvetages. Le dernier étant le plus difficile et le plus dangereux, celui de la dame Folias au cinquième étage. Il n’hésite pas une seconde et par une succession d’habiles mouvements de gymnastique, il parvient à la sauver.

L’empereur Napoléon III le décore en personne. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur le . Il devient par la suite extrêmement populaire et suscite l’admiration. Il est depuis un modèle, et ses actes sont enseignés aux jeunes recrues de la brigade.

Source : WIKIPEDIA

18 septembre 1860 : bataille de Castelfidardo (Italie).

La bataille de Castelfidardo a lieu le , à Castelfidardo, petite ville de la région italienne des Marches. Les troupes piémontaises menant la guerre d’unification italienne y défont les troupes pontificales, ce qui leur permet dès lors d’annexer Marches et Ombrie et de faire ainsi la jonction avec les troupes de Garibaldi qui viennent de conquérir tout le Sud de la péninsule italienne.

La bataille est livrée dans des conditions des plus inégales (moins de 10 000 Pontificaux mal équipés contre près de 39 000 Piémontais). L’armée pontificale, commandée par les généraux français Louis Juchault de Lamoricière et Georges de Pimodan, compte dans ses rangs des volontaires de différents pays d’Europe, parmi lesquels les ressortissants français et belges constituaient un bataillon franco-belge. Parmi les volontaires français figuraient nombre de nobles de l’Ouest de la France : en consultant, après la bataille, la liste des morts et des blessés pontificaux, le général piémontais Cialdini dit, avec un humour des plus noirs, « L’on dirait une liste d’invités à un bal de Louis XIV !… ».

Le bataillon franco-belge donne ensuite naissance au corps des zouaves pontificaux.

***

Avec la campagne d’Italie de 1859 et la victoire de Solférino, remportée grâce à l’aide française, le royaume de Sardaigne a pu annexer la Lombardie et donne dès lors au Risorgimento une impulsion irrésistible. Début 1860, les duchés de Parme et Modène, toute l’Émilie, la Romagne et la Toscane votent par plébiscite leur rattachement à la couronne sarde. Durant l’été, Garibaldi s’empare de tout le royaume des Deux-Siciles, au sud de la péninsule. Il ne reste plus, pour créer une Italie unifiée d’un seul tenant, qu’à prendre l’Ombrie et les Marches qui font partie des États du pape et séparent le Nord et le Sud du pays.

Tandis que l’armée piémontaise du royaume de Sardaigne, sous la conduite des généraux Enrico Cialdini et Manfredo Fanti, fait sa concentration en Romagne, les troupes pontificales se mettent en route pour Ancône, place forte dont dépend le contrôle des Marches et où réside une importante garnison mise à la disposition du pape par les Autrichiens. Se sachant en nette infériorité face à leur adversaire, les pontificaux ont pour objectif de se retrancher dans Ancône dans l’attente d’hypothétiques secours étrangers de la part de puissances catholiques (France, Autriche). Les deux armées se livrent alors à une course de vitesse, et se rencontrent à la dernière étape avant Ancône, aux abords de Castelfidardo, à 25 km du but.

Des escarmouches s’engagent. Vu la disproportion des forces en présence, Lamoricière décide de lancer les gros de son armée vers Ancône tandis que le reste, sous la direction de Pimodan, assurerait la couverture en faisant diversion. Pimodan s’avance contre les Piémontais, réussit initialement à les faire reculer, mais l’adversaire se ressaisit, se regroupe et contre-attaque. La mission de Pimodan, déjà blessé à mort, tourne au suicide. Ce que voyant, Lamoricière, bien que déjà arrivé à Numana, décide de faire demi-tour pour venir au secours de son arrière-garde, vouant ainsi à la défaite la totalité de son armée. Au bout de quelques heures de combat, les troupes pontificales, bousculées par un adversaire très supérieur en nombre, fuient en désordre pour se réfugier à Ancône, où elles capituleront dix jours plus tard.

À la suite de cette bataille, le royaume d’Italie est proclamé le , tandis que les États pontificaux sont réduits à la surface de l’actuel Latium.

Source : WIKIPEDIA

18 septembre 1918 : Ernst Jünger décoré de la croix Pour le mérite.

Blessé 14 fois durant le conflit, Jünger s’est engagé dès 1914 et achève la guerre avec le grade de sous-lieutenant. Véritable héros de cette guerre, côté allemand, il est l’un des très rares à s’être vu décerner l’ordre Pour le mérite (médaille créée par Frédéric II en 1740 avec inscription en français).

Auteur de nombreux ouvrages relatant son expérience de la guerre dont Orages d’acier, Lieutenant Sturm, Boqueteau 125,… il est mort en 1998 à 103 ans. Les lecteurs français l’apprécient souvent plus que ses compatriotes, le considérant de la même façon que Maurice Genevoix ou Roland Dorgelès.

Jünger est désormais publié dans la prestigieuse collection LA PLÉIADE des éditions Gallimard.

18 septembre 1944 : le sous-marin britannique HMS Tradewind coule le cargo japonais Jun’yō Maru (plus de 5 600 morts).

Le Jun’yō Maru était un cargo japonais (un des hell ships japonais). Il a été coulé par le sous-marin britannique HMS Tradewind le , ce qui occasionna la perte de plus de cinq mille cinq cents vies, soit l’une des plus grandes catastrophes maritimes de l’Histoire.

Ce bateau a été construit en 1913 par la Compagnie Robert Duncan à Glasgow. Il déplaçait 5 065 tonnes, avait 405 pieds (123 mètres) de long, 53 pieds (16 mètres) de largeur et 27,2 pieds (8,3 mètres) de profondeur. Ses moteurs avaient une puissance de 475 chevaux-vapeur. Afin de transporter des prisonniers de guerre, il fut aménagé avec des ponts supplémentaires construits en bambou subdivisés en cages du même matériau. L’espace en pontée fut aussi utilisé pour les prisonniers.

Au moment de l’attaque et du naufrage, le , par le HMS Tradewind, le Jun’yō Maru embarquait 1 377 Néerlandais, 64 Britanniques et Australiens, et 8 Américains prisonniers de guerre accompagnés de 4 200 travailleurs forcés javanais destinés à travailler sur les lignes de chemin de fer posées entre Pekanbaru et Muaro (Sumatra).

Le naufrage fit 5 620 morts, et demeura le plus grand désastre maritime de l’histoire pendant quatre mois, jusqu’au naufrage du paquebot allemand Wilhelm Gustloff, le , qui fit encore plus de victimes. Seuls 723 passagers du Jun’yō Maru furent secourus, pour finalement travailler dans des conditions similaires à ceux des chemins de fer birmans où la mort était une banalité quotidienne.

***

Le HMS Tradewind (P329) était un sous-marin du troisième groupe de classe T de la Royal Navy. Construit au chantier naval Chatham Dockyard à Chatham, il est mis en service . Il est nommé d’après Tradewind (« Alizé »), un vent régulier des régions intertropicales.

Il passe la plus grande partie de sa carrière opérant contre les forces japonaises en Extrême-Orient, attaquant les embarcations ennemies et posant des mines. Il coula neuf voiliers japonais, deux petits navires japonais non identifiés, un remorqueur japonais et le navire marchand japonais Takasago Maru. Le navire marchand japonais Kyokko Maru coula après avoir touché une mine posée par le Tradewind.

Le , il attaque et coule le hell ship Junyō Maru pendant son transfert vers Sumatra. Au moment de l’attaque et du naufrage, le Jun’yō Maru embarquait 1 377 Néerlandais, 64 Britanniques et Australiens, et 8 Américains, prisonniers de guerre, accompagnés de 4 200 travailleurs forcés javanais destinés à travailler sur les lignes de chemin de fer posées entre Pekanbaru et Muaro (Sumatra). C’était le plus grand désastre maritime à son époque, avec 5 620 morts. 723 survivants furent secourus pour finalement travailler dans des conditions similaires à ceux des chemins de fer birmans où la mort était une banalité quotidienne.

Source : WIKIPEDIA

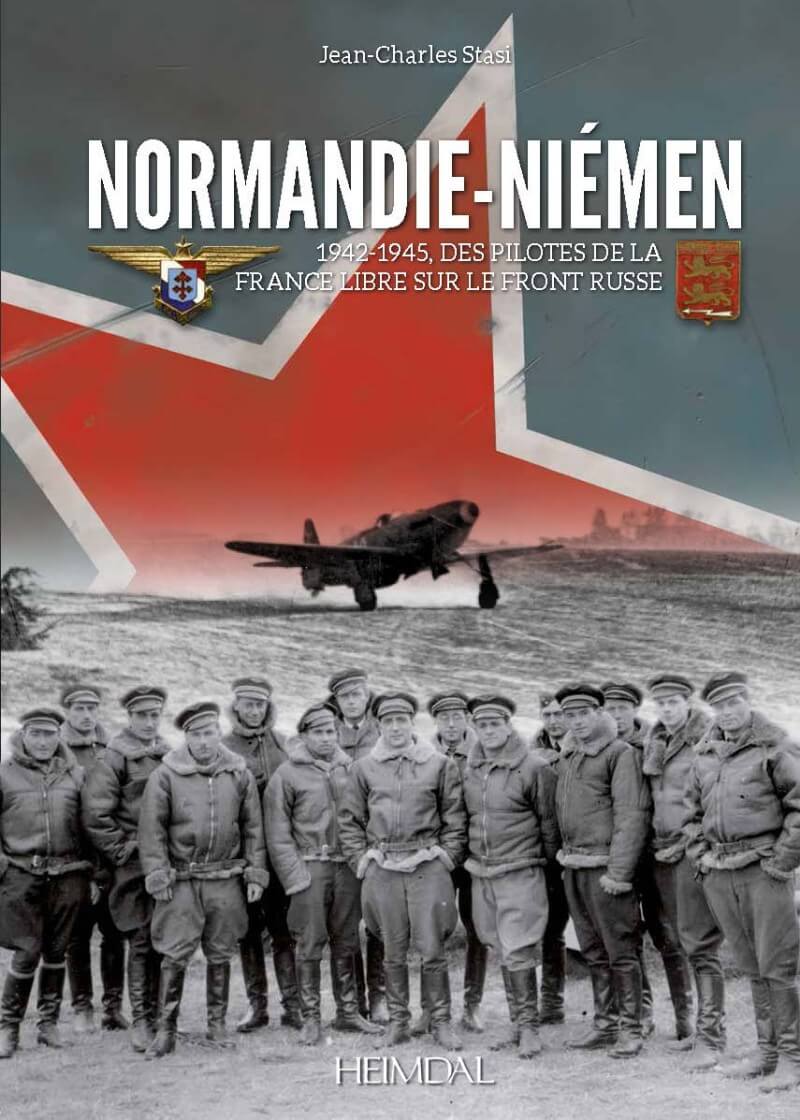

18 septembre 2002 : mort à 91 ans du pilote et as Léon Cuffaut (17 victoires dont 13 homologuées), ancien du Normandie-Niemen.

Léon Cuffaut est né le à Charenton (Val-de-Marne). Il est le fils d’Octave Cuffaut, ingénieur, et de son épouse, née Blanche Milleraut. En 1917, alors qu’il se promène en compagnie de ses parents dans le bois de Vincennes, un avion s’écrase à quelques mètres de lui. Ce drame le pousse davantage vers ces curieux engins qui essaient de défier les lois de la pesanteur.

Il passe sa jeunesse en Bourgogne. Il a fait ses études au lycée d’Auxerre. Il peut contempler longuement les prouesses des pilotes de l’aérodrome régional qui lui inspirent sa vocation pour l’aéronautique. Son assiduité sur les terrains d’aviation est récompensée : il reçoit le baptême de l’air par le colonel Jean Moreau, pilote de la Première Guerre mondiale aux trois victoires. C’est la concrétisation de son rêve et le début d’une brillante carrière.

Il passe sa jeunesse en Bourgogne. Il a fait ses études au lycée d’Auxerre. Il peut contempler longuement les prouesses des pilotes de l’aérodrome régional qui lui inspirent sa vocation pour l’aéronautique. Son assiduité sur les terrains d’aviation est récompensée : il reçoit le baptême de l’air par le colonel Jean Moreau, pilote de la Première Guerre mondiale aux trois victoires. C’est la concrétisation de son rêve et le début d’une brillante carrière.

Léon Cuffaut débute en s’engageant à Oran au titre du 2e groupe d’Afrique, le et commence son apprentissage de mitrailleur sur Breguet 14. Il passe avec succès, en 1934, le concours d’entrée à l’école de formation des sous-officiers de carrière du personnel navigant d’Istres.

Il obtient, en 1935, son brevet de pilote militaire. Sorti major de sa promotion, il se porte candidat pour l’école de chasse d’Étampes. De mai à , il découvre une gamme complète d’avions, passant des Nieuport 62 au Dewoitine D.501, s’exerçant au pilotage sans visibilité sur Morane 230.

Il est affecté, en , à la base aérienne 156 de Bizerte où il sert sous les ordres du capitaine Murtin. Il sera sollicité par l’action d’aviation populaire qui s’est installée à côté de la base. Il consacrera ses après-midis à former les jeunes pilotes et décernera plus d’une trentaine de brevets, avec la bienveillance de sa hiérarchie. Le capitaine Tricot l’encourage à se présenter au concours d’entrée à l’École de l’air, ce qu’il fait en . Il est admissible à l’écrit mais il ne peut passer l’oral car il y a un contre-temps.

Il est envoyé convoyer des avions en Espagne avec l’ordre de convoyer des avions aux républicains espagnols. Il y rencontre André Malraux et le capitaine soviétique Gueorgui Zakharov. Une fois sa mission terminée, il repasse avec succès le concours d’entrée à l’École de l’air.

En 1939, Léon Cuffaut, alors sous-lieutenant, est affecté au G.C. I/3 puis au G.C. II/6 sur MS 406. Le , il descend ses deux premiers Me 109 allemands. Pendant la campagne de France de 1940, il est déjà commandant d’escadrille, au Centre d’instruction de la chasse (CIC), situé sur la base aérienne 122 Chartres-Champhol. Replié sur Toulouse, il rencontre Didier Daurat qui lui conseille de gagner l’Afrique française du Nord.

Il embarque clandestinement à bord d’un Lockheed Electra, arrive à Oran, dans la soirée du , sous le feu de la DCA. Il est affecté à Alger puis participe à la campagne de Syrie en 1941 au sein du G.C. II/3 sur D.520. Son attitude complaisante envers les gaullistes lui vaut d’être muté en comme chef du centre de haute-montagne de Tikjda en Grande Kabylie. Il participe à l’organisation d’une filière du réseau de résistance Alliance.

Le , il se porte volontaire pour faire partie des renforts envoyés au régiment de chasse Normandie-Niemen. Il arrive à Toula le et sert au Normandie-Niemen jusqu’à la fin de la guerre sur Yak 9.

Le , il quitte Toula pour Doubrovskaïa (près de Smolensk) avec le régiment en tant que lieutenant de la 1re escadrille « Rouen ». Il participe à la deuxième campagne et obtient plusieurs victoires aériennes. Il est promu capitaine le mais doit quitter le groupe le pour des raisons de santé. Il est dirigé sur le Moyen-Orient.

Le capitaine Cuffaut termine la guerre avec 17 victoires aériennes dont 13 homologuées, ce qui le place parmi les premiers as français de la Seconde Guerre mondiale. Après la capitulation de l’Allemagne, il est tour à tour commandant d’escadrille et commandant de groupe. Il commande le Normandie-Niemen d’ à (Base aérienne 151 Rabat-Salé, au Maroc). Il termine sa carrière militaire avec le grade de général de brigade aérienne en 1962.

Il totalisait 18 700 heures de vol et avait effectué 1 010 missions de guerre en 2 626 heures de vol de guerre, ce qui est exceptionnel pour un pilote de chasse français.

Léon Cuffaut devient directeur général de l’Aéro-Club de France de 1962 à 1977. Il mêle les activités aéronautiques, associatives et d’aides : chef pilote et instructeur de l’Aéro-Club des handicapés aux Mureaux à partir de 1983, il forme, avec l’aide du colonel Guy Eisenbach, un ancien de la Royal Air Force (mort le ) de nombreux élèves dont des anciens pilotes et parachutistes grièvement blessés en service et des polios ou accidentés de la route.

Source : WIKIPEDIA